Блаватский В.Д. (ред.) Античная цивилизация

Подождите немного. Документ загружается.

63

Греческие писатели и древние надписи сохранили для нас свидетельства о ценах и стоимости

жизни в разное время в античных государствах. Средний дневной заработок или доход афинянина

V—IV вв. до н. э. составлял, по-видимому, несколько оболов. 2 или 3 обола получал за заседание

присяжный афинского народного суда; 4—6 оболов в день •было жалованье тяжеловооруженного

солдата — гоплита. На эти деньги можно было прожить очень скромно. Медимн зерна на

афинском рынке продавался обычно за 5 драхм, т. е. дневной рацион хлеба должен был стоить

немногим более чем V

2

обола: так же недорого обходились простое вино, овощи, рыба. Барана

можно было купить за 10 драхм; столько же стоил обыкновенный хитон — одежда простолюдина.

Но отдельные продукты и изделия, относящиеся к предметам роскоши, были во много раз дороже:

модные расшитые шерстяные одежды могли стоить иногда многие сотни и даже тысячи драхм; то

же самое можно сказать и о дорогой утвари и т. п.

Огромное большинство греческих монет имело очень небольшую сферу обращения: эти монеты

применялись, как правило, лишь в том городе, где они были выпущены, и в его ближайшей

округе. Но существовали монеты, имевшие значение международной валюты и применявшиеся на

рынках разных городов и районов. Кроме уже упомянутых кизи-кинов и дариков, такими

монетами были, например, серебряные статеры Коринфа, широко распространенные в западных

областях Балканского полуострова, в Сицилии и Италии. На их лицевой стороне изображалась

голова Афины в коринфском шлеме, а на обороте — Пегас. Столь же популярны были и «совы»

— серебряные тетрадрахмы Афин, имевшие на оборотной стороне изображение совы, священной

птицы богини Афины, чья голова была представлена на лицевой стороне тех же монет. Эти

наиболее распространенные и пользующиеся доверием греческие монеты являлись объектами

подражаний во многих городах и районах античного мира. Так, подражания афинским

тетрадрахмам уже в IV в. до н. э. выпускались в Египте, Сирии, Аравии, Вавилонии и в других

местах; коринфские статоры имитировались не только городами Акарнании, Это-лии, Иллирии,

но также Италии н Сицилии; подражания тетрадрахмам Фасоса были очень широко

распространены во Фракии к т. д.

Большие изменения происходят в денежном обращении античного мира с образованием

монархии Александра Македонского и с переходом к эллинизму. Александр, используя

огромные запасы драгоценных металлов, захваченные им у персидского царя, выпустил очень

большое количество золотых статеров и серебряных тетрадрахм. Монеты Александра стали

важнейшей международной валютой и приобрели такую популярность, что многие города и

государства уже из чисто экономических соображений чеканили монеты с его именем и

изображениями в течение почти двух столетий после его смерти. Монетное дело эллинистических

правителей продолжало традиции александровской чеканки, и их тетрадрахмы и статеры также

являлись средством обмена на очень широких территориях. Особенно распространены были

статеры фракийского царя Лисимаха начала III в. до н. э. и подражания им, чеканенные

многими греческими городами (Византии и др.) вплоть до I в. до н. э. Городские автономные

монеты хотя и продолжали выпускаться

•G4

в это время, но имели только второстепенное местное значение, международная же торговля

обслуживалась монетами эллинистических царей. Обилие монетных систем, разнообразие

денежных знаков, колебания курса разных монет очень затрудняли торговые сделки. Уже в раннее

время типичной фигурой на греческих рынках становится меняла — человек, знающий все

тонкости денежного курса и производящий за определенную мзду размен и обмен одних монет на

другие. Такие менялы назывались трапедзитами, так как они производили свои операции на

столах — трапедзах. Трапедзиты становятся посредниками во всех сколько-нибудь значительных

торговых сделках. Они же занимаются и ростовщическими операциями, давая деньги в долг под

проценты.

Уже к концу V в. до н. э. кредитное дело приобретает значительное развитие в торговых греческих

полисах. Богатые трапедзиты, как правило метеки, или вольноотпущенники, становятся

настоящими банкирами. Они принимают на хранение деньги, открывая своим клиентам текущий

счет, выдают ссуды торговцам, судовладельцам или хозяевам мастерских, иногда снабжают

деньгами даже свой город, осуществляют по требованию своих клиентов разные денежные

выплаты, через своих агентов и поверенных переводят деньги в другие города и т. д. При всех

этих операциях в качестве обеспечения применялись договор, заклад недвижимого имущества или

отдача в залог ценных вещей, поручительство третьих лиц и пр. Судебные речи Демосфена,

Исократа и других древних ораторов содержат многочисленные свидетельства деятельности этих

банкирских контор и тех жульнических приемов, при помощи которых трапедзиты стремились

увеличить свое состояние.

Чрезвычайно высокие ростовщические проценты и снисходительность общественного мнения по

отношению ко всяким мошенническим финансовым махинациям, если они только не

затрагивали государственных интересов, обеспечивали быстрый рост ростовщических капиталов.

Трудности и превратности заморской торговли, частые военные столкновения и общая

неустойчивость политического положения греческих полисов нередко приводили к банкротству

менее удачливых или менее мощных в финансовом отношении трапедзитов. Но при

благоприятных условиях греческие трапедзиты могли сколотить очень значительные состояния и

стать весьма видными фигурами в экономической жизни своего города. Ту же роль, что и

трапедзиты, играли и некоторые крупные греческие храмы. Храмы располагали значительными

собственными богатствами, состоящими из вкладов, земельных участков, рабов и пр., и пускали

эти богатства в оборот, получая значительные доходы. Кроме того, уважение, питаемое к храмам,

их неприкосновенность во время всяких политических катаклизмов делали выгодным хранение

ценностей именно в храмах, и это привело к тому, что нередко целые государства хранили свою

казну в наиболее почитаемых греческих святилищах.

Высокая степень развития кредитив-банковских, ростовщических и иных денежных операций

столь же характерна для экономической жизни передовых греческих государств классического и

эллинистического времени, как и высокая товарность производства, широкий размах импортно-

экспортной торговли, активное развитие торгового мореплавания.

5 Античная цмиилизация

Глава V • ВОЕННОЕ ДЕЛО

Военное дело имело большое значение в Древней

Греции, состоявшей из многочисленных небольших государств, между которыми нередко

возникали войны. Греческие полисы, основанные на побережьях Средиземного и Черного морей,

часто соседствовали с враждебным им местным населением, что заставляло их быть в постоянной

боевой готовности. Наконец, вооруженные силы были необходимы античному государству, чтобы

держать в подчинении рабские массы.

В течение I тысячелетия до н. э. военное дело в Древней Греции претерпело значительные

изменения, неразрывно связанные с изменением социально-экономических условий.

В IX—VII вв. до н. э. с возникновением греческих полисов вооруженной силой стало ополчение

полноправных цензовых граждан, выступавших в поход в тяжелом вооружении (гоплиты) и

сражавшихся в определенном строю, именовавшемся фалангой.

Таким образом, к военной службе в основном привлекались зажиточные граждане, обладавшие

достаточными средствами для приобретения довольно дорогого тяжелого вооружения. В него

входили оборонительный доспех, состоящий из шлема, панциря и поножей, щит, два копья и меч.

Шлемы делались из бронзы и были различных типов. В VII—VI вв. до н. э. обычно они имели

неподвижное забрало, закрывавшее лицо, небольшие прорези были оставлены только для того,

чтобы воин мог смотреть и дышать. Позднее стали применяться шлемы, оставлявшие переднюю

часть лица открытой, снабженные только нащечниками. Шлемы нередко были украшены

гребнями с султанами. Панцирь представлял собой доходившую до пояса бронзовую кирасу «ко л

околовидной» формы с несколько отогнутыми наружу нижними краями. Более- усовершенство-

ванным был панцирь из бронзовых пластин с особо надевавшимися наплечниками; такой панцирь

также доходил до пояса, но нередко снабжался металлическими пластинами, свешивавшимися

вниз на кожаных язычках; не затрудняя движений бойца, они защищали нижнюю часть туловища.

Поножи закрывали ноги, начинались они от щиколотки и кончались несколько выше колена.

Изготовлялись поножи из листовой бронзы, форма их следовала очертаниям ноги. Щиты имели

круглую или овальную форму. Они состояли из деревянной рамы, обтянутой кожей. Поверх кожи,

по краям, щит был окован листовым металлом. Нередко вся наружная поверхность его обшивалась

листовой бронзой. К внутренней стороне были прикреплены ручки.

Греческие копья имели до двух метров в длину, они снабжались железным наконечником

остролистной формы. Мечи, также железные, были

СО

сравнительно короткими, остроконечными и двулезвийными, клинок постепенно расширялся от

конца меча, достигая наибольшей ширины примерно к первой трети длины; далее клинок заметно

суживался и снова расширялся уже к самому перекрестью рукояти. Таким образом, очертания

клинка представляли собой сложно изогнутую кривую. Меч был одинаково пригоден для

нанесения как колющего, так и рубящего удара.

Гоплиты выступали на бой фалангой — сомкнутым строем, в соблюдавших равнение шеренгах,

следовавших одна за другой на близких дистанциях. Каждый из пехотинцев имел определенное

место в строю, которое он не мог покинуть.

Фаланга обычно имела восемь рядов в глубину. Иногда применялось более глубокое построение.

Количество гоплитов в каждой шеренге определялось числом бойцов, выставлявшихся тем или

иным полисом. Длина фронта фаланги обычно не была особенно значительной, ибо только

большие греческие государства могли выставить на поле боя несколько тысяч солдат, а особенно

более 10 000 гоплитов.

Тактика греческой фаланги была весьма примитивной. Построение это не отличалось

мобильностью и было рассчитано только на нанесение лобового удара противнику. Фаланга

действовала как единое тактическое целое, никакого членения ее на отдельные колонны,

получающие самостоятельные задачи, не было. Весь бой проводился фалангой как одна операция,

осуществляемая одной частью.

Сокрушительная при лобовом ударе фаланга была весьма уязвима при нападении неприятелей на

ее фланги и особенно с тыла. В отличие от пехотного карре, она была рассчитана только на бой с

фронта. В силу этого вопрос о защите флангов фаланги стоял довольно остро: греческие

полководцы применяли для этого легковооруженных воинов, а иногда пытались использовать

природные условия. При сильно пересеченном рельефе среди гор, заросших лесами, особенно

было удобно построить войско, прикрыв фланги труднодоступной местностью.

Готовая к бою фаланга, выстроенная в виду противника, должна была сближаться с ним, строго

сохраняя порядок. При движении большого количества бойцов развернутые строем, когда в

каждой шеренге было несколько сот, а возможно, и более тысячи гоплитов, крайне трудно было

соблюдать в рядах равнение. Между тем нарушение равнения могло сломать ряды и привести всю

фалангу в беспорядок, что неизбежно вызвало бы поражение последней. В силу этого для ровного

движения бойцов применялось хоровое пение и игра на флейтах; давая такт, они устанавливали

равномерный темп движения в ногу, способствовавший сохранению правильных рядов.

Применение военной музыки и пения, кроме.того, способствовало подъему настроения бойцов.

Так, двигаясь навстречу одна другой, сходились фаланги. На расстоянии нескольких десятков

шагов обе стороны бросали в противника одно из копий, а затем шли друг на друга. Исход боя

решала рукопашная схватка, где пускались в ход копья и мечи.

Как мы отмечали, в тяжеловооруженных гоплитах обязаны были нести службу цензовые

граждане. Малоимущее население привлекалось к службе в качестве гребцов и матросов во флоте

или легковооруженных

5* 67

с пращами, луками или дротиками. В качестве застрельщиков легковооруженные иногда начинали

бой; обстреляв противника, они отбегали к флангам, когда гоплиты начинали атаку.

Сосредоточившись на флангах, они в случае нужды могли их прикрыть. Если противник

обращался в бегство, то легковооруженные его преследовали, ибо тяжелые доспехи гоплитов

лишали их возможности бежать в течение долгого времени. Среди легковооруженных были

лучники, пращники и метатели дротиков,

Б некоторых греческих полисах имелась конница, но и она большей частью не имела особого

значения. Оружием всадников служили меч и копья. Хорошей конницей располагали только

Беотия и Фессалия. Весьма примечательно, что в Лакедэмоне всадников набирали из людей, не

пригодных к службе в пехоте.

Аттическая конница больше применялась на парадах, чем в боях. Наряду с легковооруженными

конница служила лишь для второстепенных задач: она прикрывала фланги, преследовала

опрокинутого и обращенного в бегство противника.

Описанная система фалангового боя господствовала примерно до начала IV в. до н. э. Система

комплектования армии в течение этого времени в Греции не испытывала особых изменений, в

силу чего не менялся и ее состав. Военные походы в это время обычно не были

продолжительными. Отправлявшиеся в них граждане-гоплиты отрывались от своих обычных

занятий большей частью всего лишь на несколько дней. Это было обусловлено всей системой

организации армии. Интен-

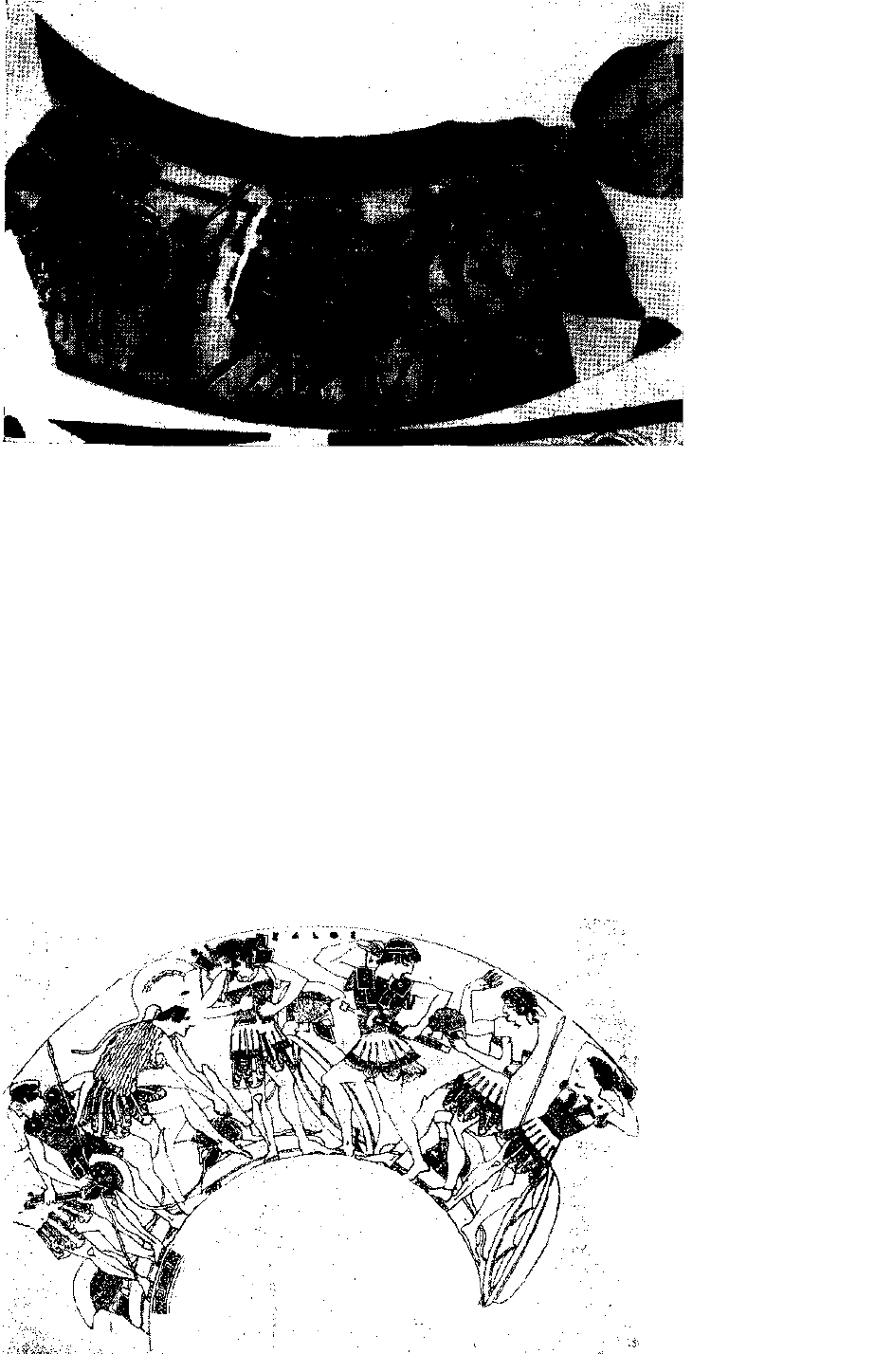

Вой фаланг. Ваза из собрания Киджи

68

дантской службы или какого-либо централизованного снабжения в этот период еще не было.

Каждый гоплит брал с собою в поход слугу, обычно раба, который нес за ним его доспехи и

продовольствие, взятое из дома. Иногда для перевозки этой клади пользовались вьючными жи-

вотными. Всадника всегда сопровождал конный слуга с запасной лошадью. В силу этого греческое

войско всегда шло в сопровождении огромной толпы обозных, не уступавшей по числу бойцам.

Обеспечение войска всем необходимым шло индивидуальным порядком, взятые из дома припасы

пополнялись только индивидуальной покупкой или грабежом на неприятельской территории.

Длительные походы при подобной системе снабжения были невозможны, что сказывалось в

непродолжительности: спартанских походов в Аттику еще в последней трети V в. до н. э. Однако

особые условия, в которых проходили военные операции, особенно афинской армии, в период

Пелопоннесской войны, не могли не отразиться на системе ее снабжения. Продолжительные

осады афиш** нами Потидеи или Сиракуз, связанные с длительным пребыванием гражданского

ополчения на чужбине, исключали какую бы то ни было возможность снабжения их из дома.

Заботу об этом должно было взять на себя государство. Вместе с тем люди, в течение ряда лет

оторванные от своих хозяйств, превращались в профессиональных солдат. Наемничество

получило особое развитие в Греции в IV в. до н. э., чему немало способствовали экономические и

социальные условия того времени: усиление имущественного неравенства, обеднение

крестьянства и пр.

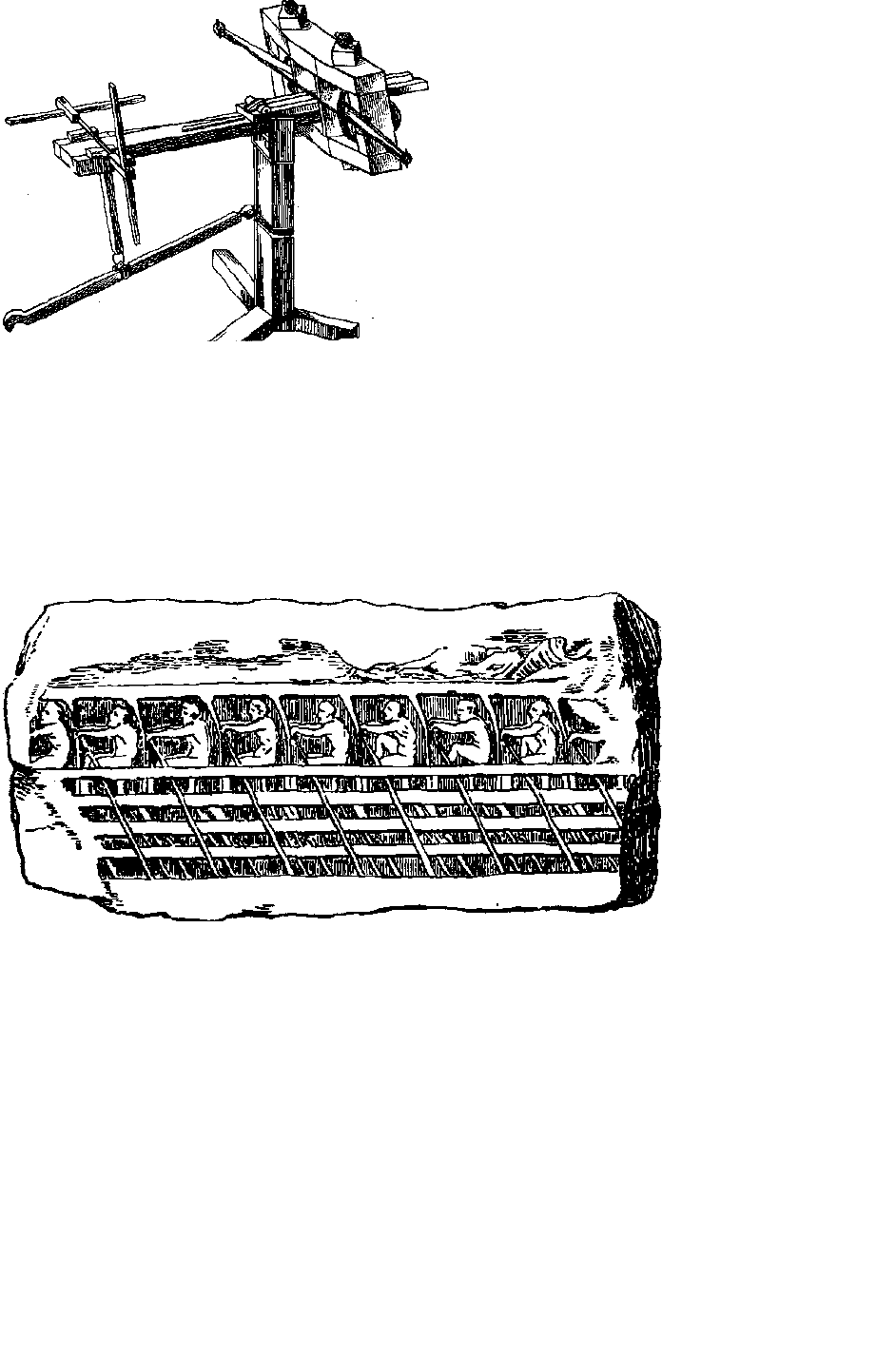

Вооружающиеся гоплиты [рисунок на вазе]

69

Наемные армии IV в. до н. э. состояли из профессиональных солдат, получавших специальное

обучение и тренировку, и в силу этого были более способны к усвоению навыков военной службы,

чем прежние гражданские ополчения гоплитов. Наемники-профессионалы лучше владели

оружием, были более способны к сложным маневрам и построениям. В течение IV в. до н. э. в

Греции постепенно растет значение тех родов войск, которые раньше не играли большой роли:

легковооруженных и конницы. Особое значение приобретают пелътасты, которые в это время

были заимствованы из Фракии. Они имели легкие доспехи, небольшой щит лунарной формы —

пельту (откуда и название пельтасты), дротики, копье и длинный меч. Атакуя гоплитов, пелътасты

шли рассыпным строем, забрасывали фалангу дротиками, а при переходе гоплитов в контратаку

легко могли отступить, отбежав на безопасное расстояние, ибо тяжелый вес вооружения

фалангистов мешал сколько-нибудь успешному преследованию. Неся небольшой урон и причиняя

гоплитам довольно большие потери, пельтасты могли утомить и дезорганизовать неприятельскую

фалангу, подготовив тем самым успех для своей фаланги, обрушившейся на расстроенную

вражескую тяжелую пехоту. Для такого рода действий, разумеется, требовались значительная

выучка бойца, инициатива, умение хорошо ориентироваться в бою, что не было в такой мере

необходимо для гоплита-фалангиста. Наемные командиры новых профессиональных армий,

учитывая более широкие возможности развития военного дела, открывшиеся при переходе к

профессиональным армиям, постепенно усовершенствовали тактику.

Зарождение этих новых приемов наблюдается еще на рубеже V и IV вв. до н. э. Во время

возвращения 10000 греческих наемников из похода в Персию им неоднократно приходилось

вступать в военные столкновения. Ксенофонт описал один из таких эпизодов. Наемникам-гопли-

там нужно было пробиться через сильно пересеченную местность, занятую неприятелем. Путь был

труднопроходим и двигаться развернутым строем фаланге было невозможно. В силу этого

тяжеловооруженные были разделены на небольшие отряды — лохии — и построены в отдельные,

глубокие колонны. Такие отряды, двигаясь на некоторых интервалах один от другого, могли

пробираться по труднопроходимым лощинам и тропам, не имея объединенной линии фронта.

Легковооруженные, поставленные на флангах, должны были охватить с боков неприятельское

войско. Описываемая операция была успешно проведена наемниками. Подобные операции во

время войн греков в Малой Азии немало способствовали развитию военного искусства. Условия

колониальных войн побуждали греков прибегать к необычным для метрополии приемам. В

дальнейшем же опыт окраинных войн оказывал немалое воздействие и на военное дело

метрополии.

В течение IV в. до н. э. появляются новые тактические приемы. Старая система фаланги,

представлявшая собой единую тактическую единицу, сменяется более сложными построениями.

Так, в битве при Левтрах фиванская фаланга была выстроена косым строем с тем, чтобы более

сильное, стоявшее глубокой колонной (в 50 рядов) левое крыло нанесло сокрушительный удар

своему противнику раньше, чем игравшее роль за-

70

слона более слабое правое крыло вступило с неприятелями в боевое соприкосновение.

Дальнейшее развитие античного военного дела связано с македонской армией Филиппа II и его

сына, Александра Великого, определившей основные линии военного искусства в последующую

эллинистическую эпоху.

В македонской армии времен Филиппа и Александра главная роль принадлежала

тяжеловооруженной пехоте и тяжеловооруженной коннице.

Македонская тяжелая пехота, так же как и греческая, сражалась в сомкнутом строю. Но, в отличие

от греческой фаланги, где все гоплиты имели совершенно одинаковое вооружение, македонские

фалангисты были снабжены копьями различной длины. Македонские фалангисты, стоявшие в

первой шеренге, мало чем отличались по вооружению и, в частности, по длине коп [.я от прежних

гоплитов. Длина копий последующих рядов,

Греческий всадник. Монета Магнесии

до пятого включительно, постепенно увеличивалась, а далее она равнялась длине копий пятого

ряда. Длинные копья македонской фаланги, возможно достигавшие 7 м, приходилось держать

обеими руками, в силу чего несшие их фалангисты не имели щитов. При столкновении с таким

построением неприятель натыкался на густую щетину копий, что делало атаку македонской

фаланги гораздо более сокрушительной, чем старой, греческой. Однако усиление лобового удара

делало македонскую фалангу еще более уязвимой, чем старую, греческую, при нападенпи

неприятеля с фланга и совершенно беззащитной, если он появлялся с тыла. Ведь повернуть фронт

македонской фаланги, обычно глубокопостроенной, с копьями, пропущенными через узкие

интервалы между стоящими в сомкнутом строю пехотинцами, было делом нелегким и к тому же

требовавшим немало времени.

Помимо тяжелой пехоты широкое применение получила также тяжеловооруженная конница.

Вооружение всадников состояло из шлема, панциря, длинного копья и меча. Щит не всегда

применялся. Основным оружием было длинное копье, меч имел второстепенное значение.

71

Помимо тяжеловооруженной пехоты и конницы в эллинистические армии также входили:

облегченная по вооружению пехота (гипосписты), пельтастьт, лучники, пращники и

легковооруженная конница с луками. Наконец, в период эллинизма получила также применение

элефанте-р

ия

— боевые слопы. На спинах слонов находились особые башенки, в которых

помещались преимущественно стрелки, копьеметатели, а нередко и воины с длинными копьями.

Слоны управлялись особыми карнаками. сидевшими на шее животных.

Тактика македопской и эллинистических армий основывалась на системе координированного

действия отдельных частей армии, каждая из которых выполняла самостоятельную задачу.

Обычно центр боевого построения занимала македонская фаланга, и на одном из флангов стояла

тяжеловооруженная конница. Решающее наступление обычно вел один из флангов. Конница

стремительным натиском атаковывала стоящий против нее фланг неприятельского войска и, смяв

его, лишала прикрытия сбоку центр неприятельской армии. После этого главные силы неприятеля,

атакованные с фронта фалангой и с фланга конницей, обычно терпели поражение, что и решало

исход боя. Легкая пехота чаще всего играла второстепенную роль: завязывала сражения и

прикрывала фланги. Боевые слоны, хотя и применялись довольно часто, но большого значения не

имели. Успешно они действовали только против конницы и то только потому, что своим видом

пугали лошадей.

Греческие города и их кремли — акрополи — обычно обносились стенами с башнями. Особенно

часто башни сооружались около ворот, всегда наиболее уязвимых в линии обороны. Осадное дело

в Греции до IV в. до н. э. было развито сравнительно слабо. Осаждающие стремились лишить

город подвоза продовольствия. Для форсирования оборонительных сооружений применялись

тараны — бревна, окованные на конце металлом, которыми выбивали ворота или же проламывали

пробоины в стенах. При штурме пользовались осадными лестницами и машинами.

Военные машины стали входить в широкое употребление с IV в. до н. э., но особое развитие они

получили в период эллинизма.

Попытки усовершенствовать стрелковое дело привели к появлению гастерофета. Гастерофет

представлял собою тугой, обладавший большой силой боя лук с ложем и механическим

приспособлением для натягивания тетивы. Названное приспособление позволяло натянуть тетиву

гастерофета одному человеку средней силы. Конец скользившего вдоль ложа ползуна упирался в

землю. Затем на другой конец ложа, имевший специальную скобу, стрелок наваливался всей

тяжестью своего тела, в силу чего ложе поддавалось вниз. При этом продвигался вниз и

закрепленный на ложе лук. Что же касается середины тетивы, то она неподвижно удерживалась

неподвижным верхним концом ползуна и таким образом тугой лук был натянут. Особый зацеп

удерживал тетиву в натянутом положении. Перед ним помещалась стрела^^ которую спущенная с

зацепа тетива посылала вперед с большой силой. Гастерофет представлял со-

73

Стена и башня Приемы

бою первую попытку механизации метательного оружия. Дальнейшие искания в этом

направлении привели к появлению значительно более громоздких военных машин типа

артиллерии. Главнейшими из этих машин были монанкомн, палпнтон и евтитон.

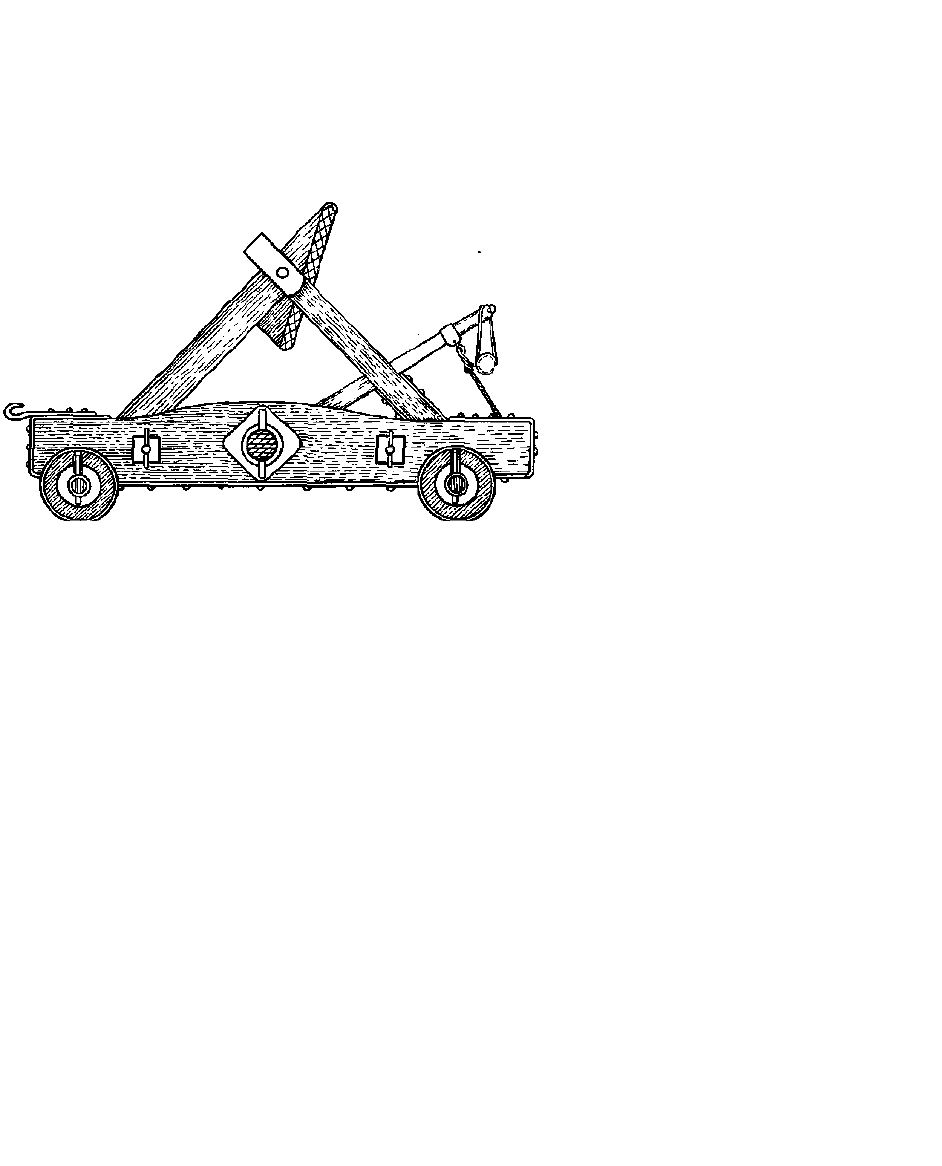

Монанкомн (именовавшийся по-латыни онагр) состоял из очень прочной горизонтальной рамы,

внутри которой был сильно натянут толстый жгут, свитый из воловьих жил или волос — женских

или конских. В этот жгут вставлялся прочный рычаг, к свободному концу которого подвешивалась

праща с камнем. Посредством особых приспособлений рычаг постепенно оттягивался вниз,

причем витой жгут приходил в напряженное состояние. Затем при отдаче освобожденный рычаг

мгновенно выпрямлялся, а находившийся в праще камень выбрасывался с большой силой и летел

по высокой траектории па значительное расстояние.

Полинтон (по-латыни баллиста) также служил для метания камней: он имел несколько более

сложное устройство, чем монанкомн. Две прочные вертикальные рамы с натянутыми внутри их

толстыми витыми жгутами были расположены по обеим сторонам боевого желоба, имевшего

наклон в 45°. В пучки витых жгутов были вставлены прочные рычаги, свободные концы которых

соединялись крепкой тетивой, ходившей вдоль боевого желоба. Пользуясь особым

приспособлением, тетиву натягивали, отгибая рычаги и приводя жгуты в напряженное состояние.

Затем, поместив перед тетивой метательный камень, производили выстрел, спустив тетиву. Жгуты

мгновенно принимали первоначальное положение, выпрямляли тетиву с большой силой и

выбрасывали камень, который летел, следуя направлению боевого желоба. Таким образом,

палинтон 60л навесным огнем.

73

Для стрельбы из монанконов и палинтонов применялись специально высеченные камни

шаровидной формы; они были различных калибров и веса, сообразно размерам и силе тех

метательных машин, для которых они предназначались. В эллинистический период устраивались

целые арсеналы для хранения таких камней на случай осады города. Подобный арсенал был

обнаружен раскопками на акрополе Пергама — столицы одноименного небольшого

эллинистического государства.

Евтитон (по-латыни катапульта) служил для метания дротиков. Устройство его было близко

палинтону; он также имел две вертикальные рамы с натянутыми внутри них жгутами, в которые

были вставлены рычаги, соединенные тетивой. Находившийся между этими рамами желоб,

однако,' был расположен не наклонно, а горизонтально, в силу чего евтитон бил настильным

огнем, а не навесным.

Из других метательных машин следует упомянуть полибол. Полибол представлял собою евтитон,

в котором натягивание тетивы и подача стрелы и выстрел производились автоматически,

посредством бесконечной цепи, приводившейся в движение вращением особой рукоятки. Полибол

особо широкого применения не получил. Видимо, это было вызвано тем обстоятельством, что он

был довольно сложным механизмом и часто портился. Метательные машины в силу их

громоздкости имели крайне ограниченное употребление в нолевой войне и преимущественно

применялись при осаде и обороне городов как осаждающими, так и осажденным гарнизоном.

Осадное дело получило значительное развитие в эллинистический период. Осаждающие, помимо

различных метательных машин, применяли подвижные башни и иные приспособления. Для этой

цели в эллинистических армиях имелись специальные военно-инженерные части, иной раз

довольно многочисленные.

По свидетельству Диодора, Денетрий Полиоркет, осаждая Родос, приготовил большое количество

осадных сооружений: черепах (т. е. специ-

-74

альных укрытий, защищенных от метательных снарядов) для земляных работ, черепах с таранами,

а также галерей, по которым можно было безопасно приходить и возвращаться с этих работ. Из

сооружений Де-метрия Полиоркета особенно грандиозной была гелепола — подвижная башня

пирамидальной формы на восьми больших колесах, окованных железными шинами. Три

обращенные к неприятелю стороны были защищены железной обшивкой, которая предохраняла

башню от зажигательных снарядов. В башне было девять этажей, в каждом из которых нахо-

дились метательные машины. Для сообщения между этажами служили две лестницы: одна для

подъема, другая для спуска, что устраняло су-толску. Для передвижения гелеполы было выделено

3400 человек, отличавшихся большой силой. Всего в осадных работах участвовало около 30 000

человек при общем числе армии Полиоркета 90 000 воинов.

С развитием осадного дела развивалась техника обороны. В этом отношении большой интерес

представляет происходившая в конце III в. до н. э. оборона Сиракуз, которой руководил

замечательный механик Архимед. Он соорудил большое количество метательных машин разной

силы. Расставленные на стенах, они били на различное расстояние, простреливая все пространство

перед городом, согласно системе разделения на площади, подобно шахматной доске.

Грандиозная машина была сооружена Архимедом для защиты подступов к городу с моря.

Римляне, соединив попарно свои военные корабли п установив на них особые штурмовые

лестницы, пытались приблизиться к стенам Сиракуз, защищавшим город со стороны моря.

Помимо обстрела судов различными метательными снарядами, Архимед применил против них

машину, похожую на очень большое коромысло, с которого свешивалась на цепи особая

металлическая лапа, захватывавшая нос ^неприятельского корабля. Находившийся внутри стены

противоположный конец коромысла резко опускался вниз, в силу чего захваченный лапой нос

неприятельского корабля поднимался вверх. После этого лапа и цепь

Онагр. Реконструкция

Катапульта. Реконструкция

75

отделялись от машины, и корабль, падая, с силой ударялся о воду, нередко при этом ложась на

бок, опрокидываясь или, глубоко погрузившись в море, набирал много воды и выходил из строя.

С раннего времени значительное место в вооруженных силах морских греческих государств

занимал военный флот, В больших войнах V в. до н. э. военные операции на море имели почти

такое же значение, как и сухопутные сражения.

В греческом флоте корабли делились на быстроходные боевые суда, принимавшие

непосредственное участие в морских сражениях, транспортные — для перевозки войск, среди

которых различались служившие для

Изображение триеры.

Обломок аттического рельефа »

доставки пехоты и конницы, и, наконец, ластовые корабли для провианта и других запасов.

Боевыми судами в древнейшую эпоху были ладьи с пятьюдесятью-веслами — пентеконтеры.

Вдоль каждого борта такого судна сидело на 25 гребцов, В V в. до н. э. основными боевыми

кораблями стали триеры. Это — длинные и узкие корабли с тремя рядами весел на каждом борту.

Число гребцов доходило до 170 человек. Значительно меньше было матросов, ведавших

парусными снастями (до 30), а также морской пехоты (12—18). Поворотами управлял рулевой; у

греческих кораблей рулем служили два широких весла, находившихся на корме. Обычно триеры

шли под парусом, а при безветрии — на веслах. Во время боя парус всегда убирались и все

маневры проводились на веслах.

Экипаж триеры был мало рассчитан на стрелковый или абордажны бой. Главной задачей в бою

было протаранить и потопить неприятельский корабль посредством особого металлического

бивня, находившегося на носу корабля. Это требовало умелого маневрирования и быстроты

хода. Особенно эффективным был удар в борт неприятельского судна..

76

Иногда применялся другой прием, требовавший большой сноровки от команды триеры. Атакуя

неприятеля, триера проходила вдоль борта вражеского корабля. При этом гребцы убирали свои

весла, а борт триеры ломал весла неприятельского судна. Утрата весел одного из бортов пара-

лизовала движения неприятельского судна, ибо переброска половины весел с одного борта на

другой требовала известного времени ввиду длины и громоздкости весел. Если даже это и

удавалось сделать, то движения корабля были замедлены вдвое. Но чаще триера, успешно

сломавшая весла врагу, повернув назад, сразу настигала неприятельский корабль и наносила ему

удар своим тараном.

В особых случаях иногда применялись и другие приемы в морской войне. Так, во время осады

Сиракуз сиракузяне снабдили свои корабли очень прочными носовыми частями,

приспособленными для лобового тарана неприятельских кораблей, что обеспечило им перевес над

афинским флотом.

В V в. до н. э. в эскадрах крупных греческих государств было значительное количество кораблей.

Так, в Афинах число судов доходило до четырехсот.

В IV в. до н. э, сначала у западных греков появляются боевые корабли с четырьмя (тетреры) и

пятью (пентеры) рядами весел. Позднее такие суда стали применять и греки в метрополии.

В \ эллинистический период более легкие подвижные корабли, характерные для

предшествовавшего времени, сменяются большими по размерам, но менее маневренными судами.

Эти корабли имели иногда пять, а нередко и большее число рядов весел. Громоздкие суда,

снабженные таранами, располагали многочисленными экипажами с морской пехотой, а также

метательными приборами. В это время иногда применяются абордажные бои. Иногда в бою

поджигают суда противников, пользуясь для этого зажженными корзинами. С введением

кораблей-гигантов изменяется количественный состав флотов. Самые сильные эскадры крупных

эллинистических монархий насчитывали всего лишь по несколько десятков кораблей.

Глава VI • ГОРОД

И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

В греческих городах обычно были две основные

части: акрополь — верхний город, расположенный па укрепленном крутом холме, и прилегающий

к нему нижний город, занятый жилыми кварталами и ремесленными мастерскими. Некрополь—

«город мертвых», т. е. кладбище, находился обычно вне города. Часто погребения тянулись вдоль

дорог, выходящих из города.

Акрополь представлял собой общественно-политический и культовый центр, где были

сосредоточены главные святилища и храмы; там же хранилась и общественная казна.

Нижний город не всегда располагался у подножья холма, занятого акрополем, иногда он

находился на расстоянии от него. В древнейшее время нижний город возникал и разрастался

стихийно, планировка его была беспорядочной. Аристотель рассказывает о такой планировке:

«при ней с трудом могли найти выход чужеземные войска, и нападающим на город трудно было в

нем ориентироваться».

Наиболее древние из греческих городов обычно основывались не на берегу, а на некотором

отдалении от моря (например, Коринф, Афины). Экономика их была более связана с сельским

хозяйством, и такие города медленнее втягивались в междуобщинный торговый обмен. Позднее

города стали возникать на берегу моря, что было удобнее для морской торговли и для морских

промыслов. Размеры городов были вначале очень невелики; однако некоторые из них уже в VI в.

до н. э. достигли значительных размеров (Милет, Самос, Коринф).

Городская площадь — агора — была расположена в нижнем городе. Агора была местом, на

котором происходило народное собрание, а также рынком, где продавали съестные припасы и

ремесленные изделия. В городах, расположенных на некотором расстоянии от моря, агора обычно

располагалась посредине жилых кварталов, как, например, это было в Афинах.

В приморских торговых городах, например в Милете, агора находилась близ гавани. Постепенно,

в связи с дальнейшим развитием эллинских городов и усилением политического значения агоры,

вокруг нее начинают концентрироваться различные общественные здания и храмы, агора начинает

обстраиваться портиками, где посетители находили зимой защиту от дождей и холодного ветра, а

летом — от зноя.

Иногда в нижнем городе выделялись другие общественные центры. Так, в Афинах, на холме

Пникса, было устроено место для народного собрания. Другой холм, холм Ареса, был местом

заседаний аристократического совета — ареопага. После этого агора утратила свое прежнее по-

78

литическое значение и стала только местом торговли, деловых встреч и прогулок.

Постановления совета и народных собраний, законы, почетные декреты, в том числе декреты о

даровании проксении, т. е. особых привилегий отдельным иноземцам, публиковались обычно на

агоре. Текст документа писали краской на специально сделанных для этого кирбах — выбеленных

деревянных досках примерно в рост человека, составленных в виде призмы, вращавшейся на оси.