Данилевский Н.Ф, Борисенко А.В. Заболевания пародонта

Подождите немного. Документ загружается.

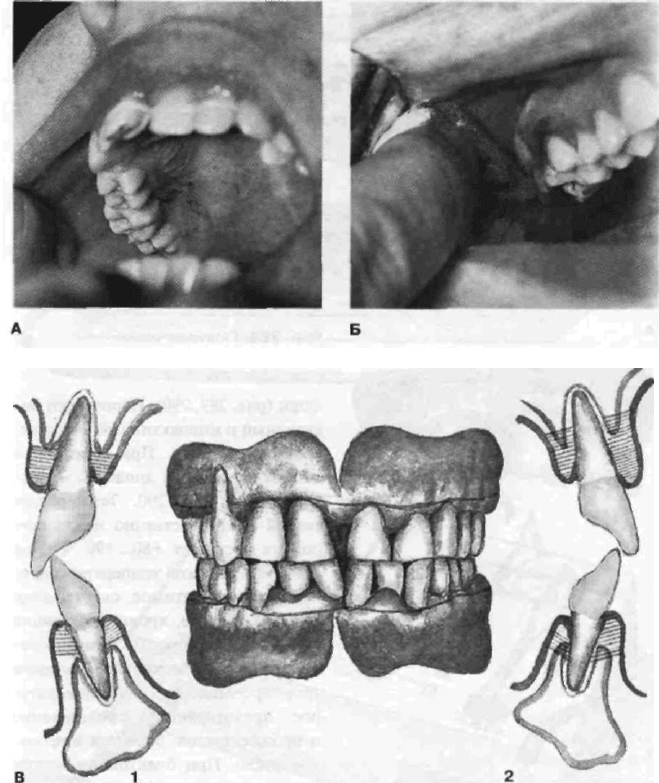

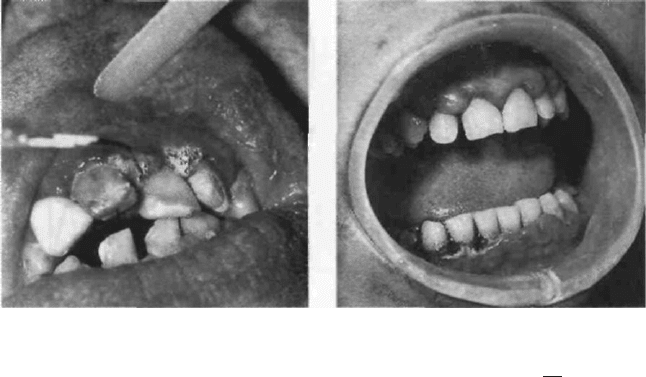

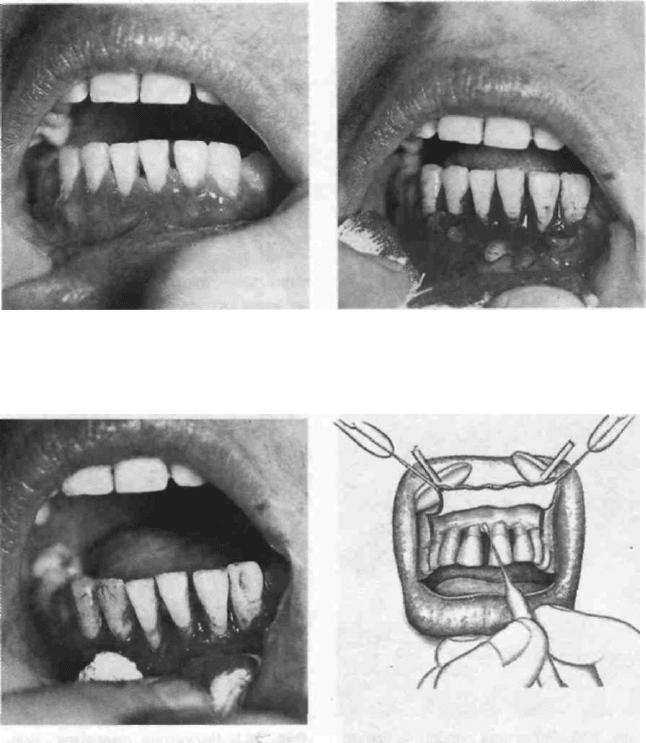

Рис. 286. Гингинэктомия:

А - определение линии разреза; Б - разрез; В - схема операции (границы удаляемых тканей

заштрихованы): 1 — при простой гиигивэктомии; 2 — при радикальной гингивэктомии

сосочков, при других гиперпластических процессах. Она показана также при

гипертрофическом гингивите, фиброматозе десен, генерализованном паро-

донтите при глубине пародонтальных карманов более 3 мм, пародонтальных

абсцессах.

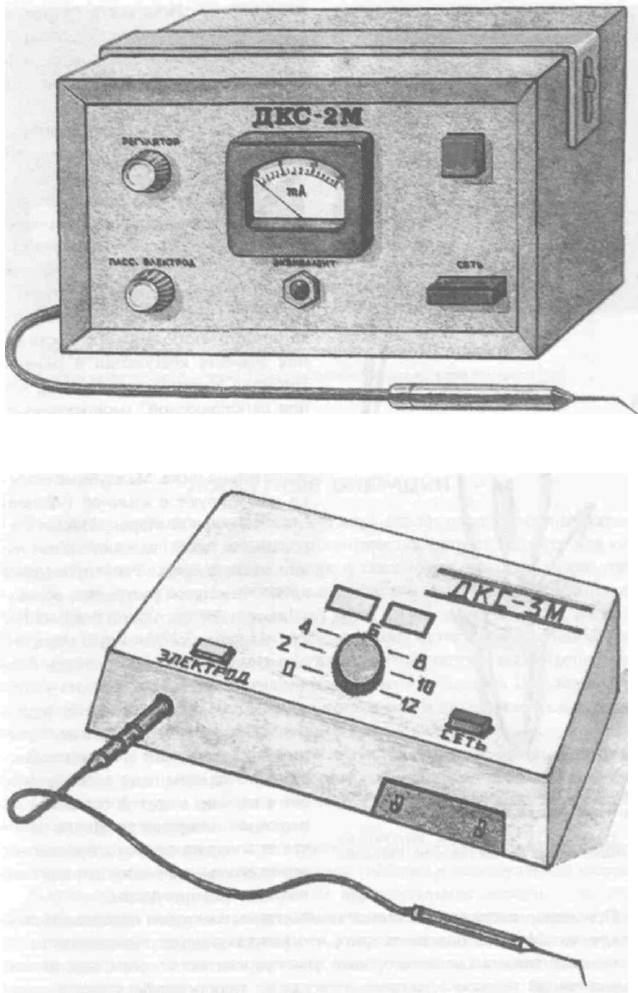

Для электрохирургии применяются аппараты ДКС-2М, ДКГ-1 и

специальные к ним электроды в виде иглы, скальпеля, петли и других

325

Рис. 288. Гингивэктомия.

Наложение защитной повязки

форм (рис. 289, 290). Используют би-

активный и моноактивный метод ди-

атермокоагуляции. При биактивном

методе используют аппараты «Элек-

тронож» и УДЛ-200. Температура

тканей непосредственно под элект¬

родами достигает +80...+90 °С. Под

влиянием высокой температуры про¬

исходят необратимое свертывание

тканевых белков, крови, коагуляция

сосудистых стенок. Поэтому опера¬

ция протекает бескровно благодаря

тромбированию сосудов в ране, кото¬

рое предотвращает кровотечение

и проникновение бактерий в кровя¬

ное русло. При биактивном методе

меньше поражаются окружающие

ткани, граница разреза более четкая

и раны заживают быстрее.

При моноактивном методе актив¬

ный электрод в виде иглы вводят на

всю глубину кармана, после чего включают аппарат и иглу обводят вокруг

зуба, избегая контакта с его твердыми тканями. Длительность коагуляции од¬

ного кармана при силе тока до 15 мА 2—4 с. Во избежание ожога цемента кор¬

ня зуба активный электрод покрывают изоляционным лаком, оставляя свобод¬

ной незначительную часть, которая соприкасается с тканями, подлежащими

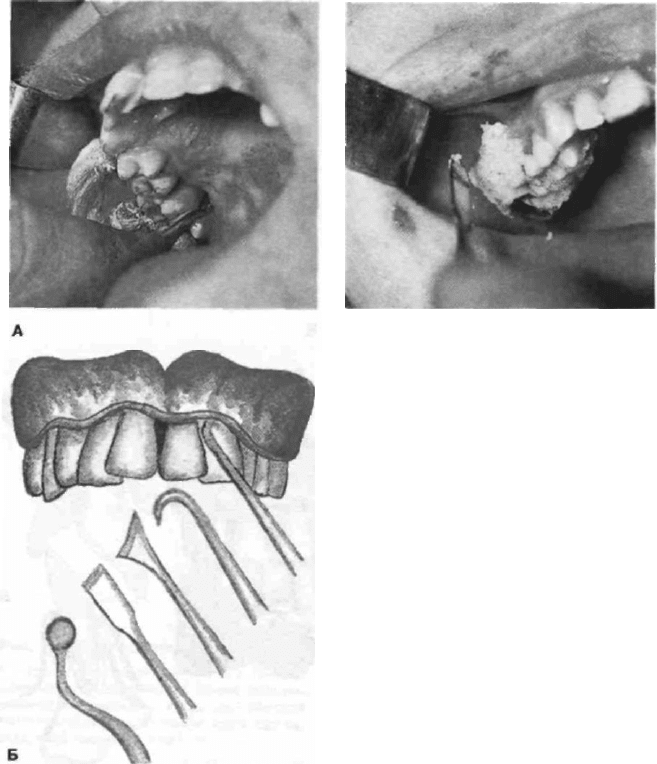

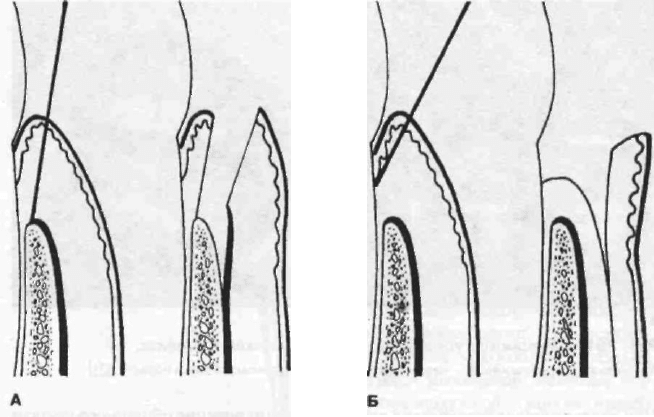

Рис. 287. Гингивэктомия:

А — открытый кюретаж грануляций и патоло¬

гически измененной кости альвеолярного от¬

ростка в области 6 зуба; Б - формирование

десневого края на завершающем этапе

326

Рис. 289. Аппараты для диатермокоагуляции

327

коагуляции. Гипертрофированные

межзубные сосочки обрабатывают по

той же методике, что и грануляции.

Активным электродом служит тонкое

лезвие, заточенное в виде копья. Ин¬

струмент погружают у основания дес-

невого сосочка и отсекают его

(рис. 291).

При биактивном методе диатер-

мокоагуляции электроды располага¬

ют по сторонам оперируемого участка

тканей на расстоянии I см друг от

друга, что позволяет концентрировать

силовые линии высокочастотного то¬

ка между электродами. Для достиже-

ния эффекта коагуляции и резания

требуется значительно меньшая, чем

при однополюсной (моноактивной)

методике, мощность тока, а термиче¬

ское действие на окружающие ткани

значительно ниже. Межзубные сосоч¬

ки коагулируют с язычной (нёбной)

и вестибулярной сторон. Некротизи-

рованные ткани удаляют ложечкой

или экскаватором. Рану промывают

антисептическим раствором, обраба¬

тывают 1—2% настойкой йода; на 1—2

сут накладывают лечебную пародон¬

тальную повязку с добавлением био-

логически активных веществ (вита¬

мины, гормоны, ферменты и др.).

Для срезания гипертрофических раз¬

растаний десны или стенки пародон¬

тального кармана один электрод вво¬

дят в карман, а другой оставляют на

наружной поверхности. После вклю¬

чения аппарата электрод продвигают

горизонтально по дну кармана до

полного срезания десны.

При диатермокоагуляции тканей моноактивным методом непосредственно

в кармане создается опасность того, что коагуляции будут подвергнуты не

только грануляции, но и здоровые участки слизистой оболочки десны.

Возникающий контакт электрода с твердыми тканями зуба может вызвать

повреждение тканей пульпы и периодонта (ожог, термический некроз).

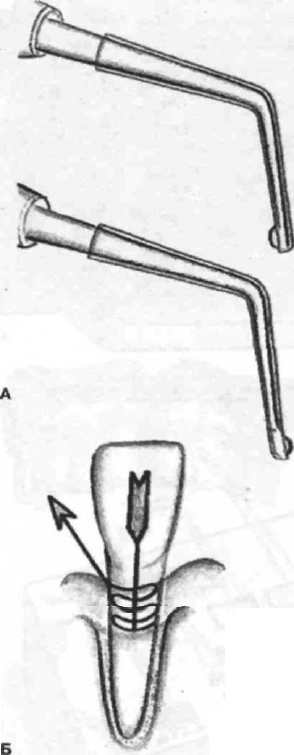

Рис. 290. Диатермокоагуляция паро-

донтальных карманов (схема):

А — электроды с различным положением

активных точек; Б — направление движения

электрода

328

А Б

Рис. 291. Диатермокоагуляция при гипертрофическом гингивите:

А - методика проведения; Б - через 3 дня после диатермокоагуляции в области 321

При передозировке воздействия возможно возникновение обширного некроза

тканей с дальнейшим значительным рубцеванием.

ЛОСКУТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Лоскутные операции проводятся для ликвидации пародонтальных карма¬

нов и коррекции дефектов альвеолярного отростка верхней челюсти или аль¬

веолярной части нижней челюсти. Впервые такого типа операции разработали

в начале века под названием «радикальная операция пародонтоза», «радикаль-

ная гингивэктомия» независимо друг от друга R.Neumann (1912), A.Cieszynsky

(1914) и L.Widman (1917), поэтому в литературе она часто называлась «операция

Цешинского—Видмана— Неймана». Сущность этого метода заключается в об-

разовании и откидывании слизисто-надкостничного лоскута (два вертикаль¬

ных разреза от переходной складки до края десны и два горизонтальных раз¬

реза параллельно десне с вестибулярной и язычной сторон).

Показаниями к лоскутной операции являются генерализованный пародон-

тит II, II—III степени при глубине пародонтальных карманов более 5 мм, дест¬

рукция костной ткани не более чем на 1/2 длины корня зуба, истонченная

и фиброзно измененная десна.

При лоскутных операциях после гингивотомии отслаивается и формируется

слизисто-надкостничный лоскут с язычной (небной) и вестибулярной сторон.

Различают полные и расщепленные пародонтальные лоскуты (рис. 292).

Полный лоскут включает эпителий, соединительную ткань, надкостницу;

расщепленный состоит из эпителия и соединительной ткани. Иногда разли¬

чают несмещенные и смещенные лоскуты. Несмещенные после проведения

операции укладывают на то место, которое они занимали до операции;

смещенные в конце операции перемещают на новый участок.

329

Рис. 292. Полный (А) и расщепленный (Б) пародонтальные лоскуты

Методика операции (рис. 293). Полость рта орошают антисептическими

растворами и проводят обезболивание, лучше всего проводниковое. Операци¬

онное поле обрабатывают йодсодержащим раствором. По краям избранного

для операции участка зубного ряда проводят два вертикальных разреза до

кости. Они ограничивают операционное поле и идут от края десны по направ¬

лению к переходной складке (разрезы не должны проходить непосредственно

по вершинам десневых сосочков). Рекомендуется избегать вертикальных раз-

резов на язычной (нёбной) стороне. Горизонтальный разрез проводят по вер¬

шинам межзубных сосочков, от границы одного вертикального разреза до дру¬

гого, экономно отсекая патологически измененные части десны.

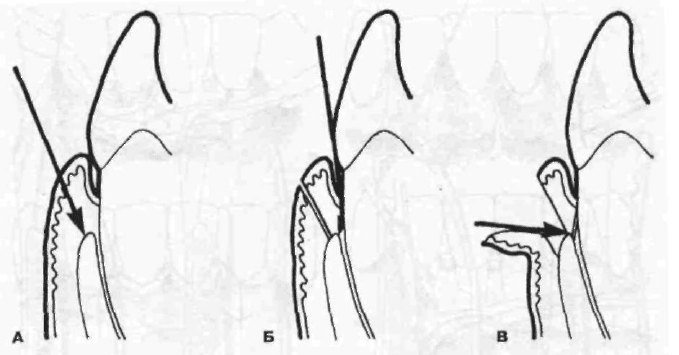

N.Friedman (I962) предлагает проводить горизонтальный разрез в три этапа.

На 1-м этапе примерно на 0,5 мм ниже края десны выполняют косой разрез до

уровня альвеолярного гребня, который как бы расщепляет десну на две полови¬

ны: наружную и внутреннюю (рис. 294,А). В зависимости от того, какой лоскут

планируется применять при операции - слизисто-надкостничный или только

слизистый, разрез продолжают через надкостницу до кости или же надкостни¬

цу не рассекают. На 2-м этапе оставшуюся возле шейки зуба часть десны отре¬

зают от твердых тканей зубов (рис. 294.Б). На третьем этапе эту внутреннюю

расщепленную часть десны отсекают косым разрезом от альвеолярного гребня

и делают разрезы в межзубных промежутках (рис. 294,В). Такое поэтапное про¬

ведение разреза позволяет достичь удаления внутренней выстилки пародон-

тального кармана (вросший эпителий, грануляции). При этом образуется глад¬

кая резаная поверхность десневого лоскута, который, будучи мобилизован,

создает хорошее прикрепление к твердым тканям зубов и альвеолярной кости.

330

3 4

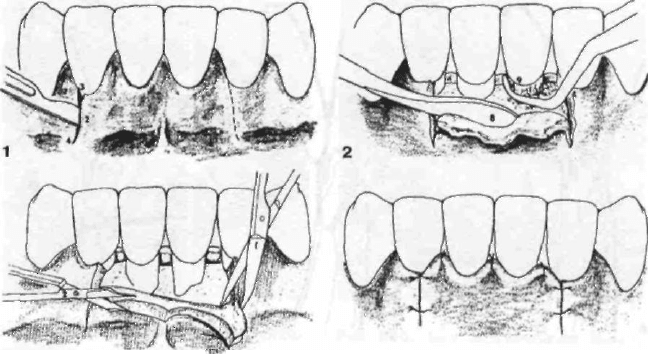

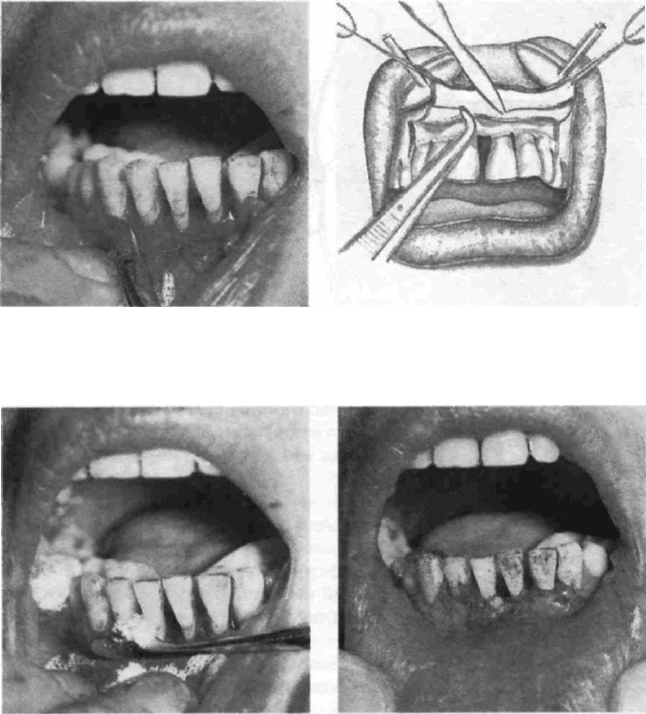

Рис. 293. Основные этапы проведения лоскутной операции:

1 - проведение вертикальных разрезов; 2 - отслоение лоскута и кюретаж;

3 - обработка внутренней поверхности лоскута; 4 - ушивание операционной раны

Затем тупо отсепаровывают слизисто-надкостничный лоскут с вестибуляр¬

ной и язычной (нёбной) сторон. Вестибулярный лоскут берут на крючки,

язычный (нёбный) — отсепаровывают на глубину не более 0,5 см. После этого

удаляют зубной камень, иссекают измененный край десны, грануляции, про¬

водят кюретаж, сглаживают кость альвеолярного отростка, полируют цемент

корня зуба. Операционное поле промывают антисептическими растворами,

останавливают кровотечение. Внутренние поверхности лоскутов обрабатыва¬

ют, удаляя ножницами или скальпелем вросший эпителий. Лоскуты укладыва¬

ют на место, накладывают швы в каждом межзубном промежутке и на верти¬

кальные разрезы. На прооперированный участок зубного ряда накладывают

защитную пародонтальную повязку, желательно эластичную во избежание

сдавливания тканей десны. Под повязку можно внести эмульсии или лини¬

менты с биологически активными веществами, оказывающими обезболиваю¬

щее, противовоспалительное, стимулирующее регенерацию действие

(рис. 295-303).

В операцию одномоментно включают участок не более 6 зубов, поэтому

при необходимости проведения операции на протяжении всего зубного ряда

его разделяют на фронтальный и два боковых участка. Обычно заживление

проходит первичным натяжением, швы снимают на 6—7-й день. После опера¬

ции больным проводят необходимое медикаментозное и физиотерапевтичес¬

кое лечение в зависимости от стадии заживления тканей пародонта.

Лоскутные операции обеспечивают хороший доступ к оперируемым

участкам пародонта, что позволяет тщательно под визуальным контролем

обработать пародонталъные карманы. После заживления и рубцевания десна

331

Рис. 294. Разрезы для формирования края лоскута (N.Friedman, 1962)

становится плотной, бледно-розового цвета, уменьшается подвижность зубов

оперированного участка. К недостаткам операции относятся обнажение шеек

зубов, гиперестезия, снижение высоты альвеолярного края, обнажение меж¬

зубных промежутков.

В 1965 г. M.L.Morris несколько модифицировал описанный ранее

R.Widman метод, который он назвал несмещенным слизисто-надкостничным

лоскутом. Затем эта методика была более детально разработана S.P.Ramfjord

и R.R.Nissle (1974) и названа ими модифицированным лоскутом Widman'a.

По их мнению, операция обеспечивает более адекватную адаптацию лоскута

к поверхностям зубов и лучшее приживление. Ее методика следующая

(рис. 304).

После обезболивания проводится косой горизонтальный разрез десны на

расстоянии 0,5— 1 мм от ее края до альвеолярного гребня. Линия разреза по воз¬

можности повторяет фестончатость десневого края (форму ее сосочков).

При проведении разреза нужно обращать внимание, чтобы наружная часть дес¬

невого лоскута оставалась достаточно толстой. Вертикальные разрезы при этой

методике не делают.

По линии разреза десна отслаивается распатором. Оставшаяся возле зубов

часть десны отсекается скальпелем от зубов и косым разрезом от альвеолярной

кости и удаляется. Проводятся тщательная обработка поверхностей корней

зубов, открытый кюретаж пародонтальных карманов, остановка кровотечения,

укладка лоскута на место и фиксация его швами. Оперированный участок за¬

крывается пародонтальной повязкой.

Ряд лоскутных операций позволяет корригировать край десны, улучшает

косметические результаты в области фронтальных зубов.

В.В.Гольбрайх (1964) для уменьшения рецессии десны после операции

предложил создавать возле каждого зуба «муфты-манжеты». Проводятся

332

Рис. 295. Лоскутная операция. Опре¬

деление линии разреза

Рис. 296. Лоскутная операция. Выкра¬

ивание лоскута

Рис. 297. Лоскутная операция. Отсла¬

ивание слизисто-надкостничного лос¬

кута

Рис. 298. Лоскутная операция.

Кюретаж

вертикальные и горизонтальный разрезы, отсепаровывается слизисто-надко¬

стничный лоскут почти до переходной складки. На этом уровне горизонталь¬

ным разрезом рассекается надкостница. После обработки корней и кюретажа

карманов лоскут мобилизуется в коронковую сторону и надкостница фиксиру¬

ется на альвеолярном гребне кетгутовыми швами. Слизистый лоскут с избыт¬

ком (в расчете на дальнейшее уменьшение его высоты при рубцевании) накла¬

дывается на шейки зубов и фиксируется швами. В дальнейшем образующиеся

рубцы слизистой оболочки прочно охватывают шейки зубов, а происходящая

ретракция незначительна.

333

А Б

Рис.299. Лоскутная операция:

А - деэпителизация лоскута; Б - расслоение лоскута

Рис. 300. Лоскутная операция. Запол¬

нение костных полостей биологически

активным материалом

Рис. 301. Лоскутная операция. Укла¬

дывание лоскута на место

Для уменьшения ретракции десны и лучшей мобилизации лоскутов ис¬

пользуется метод образования отверстий в лоскутах — фенестрация

(R.E.Robinson, 1961). Его также называют методом сепарации надкостницы

(Н.Корн, 1962; F.A.Carranza и соавт., 1966). При помощи только горизонталь¬

ного разреза (как по модифицированной методике Widman'a) образуется сли-

зисто-надкостничный лоскут (рис. 305). Его мобилизуют практически по пере¬

ходной складке и на этом уровне проводят через лоскут горизонтальный раз¬

рез. Затем обрабатывают поверхности корней зубов и выполняют открытый

кюретаж пародонтальных карманов. Лоскут подтягивают до запланированного

334