Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

210

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

риала — кости и рога, следует представить развитие материальной

основы позднемустьерской культуры. Такой вывод можно сделать по

крайней мере для большинства известных местонахождений Европы.

Необходимо все же учитывать, что при несомненном наличии общей

линии развития сам этот процесс в среде мустьерского населения Европы

имел место не в одно время и проходил неодинаковыми темпами. Нельзя

отрицать, что кое-где на материке Европы, как, очевидно, и вне его,

удерживались вплоть до конца среднего палеолита приемы иной —

„тесаной" техники. Имеются прямые указания, что инвентарь, соответ-

ствующий так называемому „мустье с ашельской традицией", переживает

местами в Европе до очень поздней поры. Подобный факт имеет место,

как указывалось, в Киик-Коба, Чокурче и Ильской, инвентарь которых,—

при наличии несомненных признаков далеко эволюционировавшей, весьма

высокой техники обработки кремня, правда еще все же мустьерской, —

наряду с ними сохраняет, однако, такие древние черты, как прием дву-

стороннего обтесывания, по крайней мере для орудий типа „рубилец".

Несколько иной характер имеют памятники той же эпохи, открытые на

территории, лежащей севернее, ближе к границе максимального распро-

странения великого северного ледника

1

.

В этих условиях (в 1924 г.) автору настоящей книги удалось обна-

ружить первые остатки мустьерской культуры в восточном Донбассе, на

р. Деркул.

Место это находится недалеко от Ворошиловграда, на самой границе

с бывшей Донской областью, при впадении Деркула в Северный Донец

Небольшая река Деркул перед вхождением с восточной стороны на

широкую пойму Донца прорезывает водораздел и образует довольно

хорошо выработанную долину, ограниченную пологими склонами. Совре-

менное русло Деркула ниже хутора Колесникова подходит к подножию

береговой возвышенности, энергично подмывая ее склон в том месте, где

он переходит в песчаную надлуговую террасу Донца.

В основании естественного разреза имеется выход мела. Сам разрез

интересен с геологической точки зрения, так как дает возможность

связать культурные остатки с определенной эпохой в формировании

речной долины.

Геологи- Как видно на чертеже (см. рис. 36), выше мела залегает неравно-

ческие мерный пласт темного мергеля с меловой щебенкой .и желваками кремни-

условия

стого мела>

который местами почти размыт, местами же образует как бы

гребни, чередующиеся с глубокими котловинами. Таким образом, здесь,

на высоте 6 м над современным уровнем реки, видимо, имеется дно того

потока, который должен был оставить вышележащие слои; характер этого

дна свидетельствует, что древний Деркул некогда представлял собой

весьма бурную и многоводную реку. В ту эпоху он отложил нижнюю

толщу песков, которые также указывают на силу течения реки: они

пластуются часто под большим утлом к горизонту (до 45°) и содержат

включения кремневой гальки.

На этих слоях залегает прослойка сильно окатанных кремневых

желваков. Выше нее лежит горизонтально слоистый кварцевый песок,

поверхность которого сильно разрушена и представляет котловины выду-

вания, чередующиеся с сыпучими песками. Ниже по течению реки галька

1

Отмеченная выше находка в районе Днепрогэса маленького остроконечника типа,

свойственного инвентарю крымских пещерных стоянок, может, очевидно, служить

указанием на наличие в данной части Украины мустьерских памятников, близких,

к описанной крымской их группе.

2

П. П. Ефименко, Находки остатков мустьерского времени на р. Деркул,

„Палеолит СССР", ГАИМК, 1935, стр. 13.

I

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

211

залетает сплошным слоем, а несколько выше ее становится меньше,

и здесь, на границе нижних и верхних песков, встречаются по одному

и по нескольку вместе крупные расколотые куски кварцита, пластины из

того же материала и отдельные орудия.

Будущие раскопки, вероятно, дадут более обильный материал для

суждения об этой стоянке,

если ее, что также вполне \

возможно, в основном уже

не подмыла и не разру-

шила река. Но и то, что

было собрано, вполне

определяет ее время.

Вместе с кварцитами было

найдено только одно ору-

дие из кремня — харак-

терный мустьерский остро-

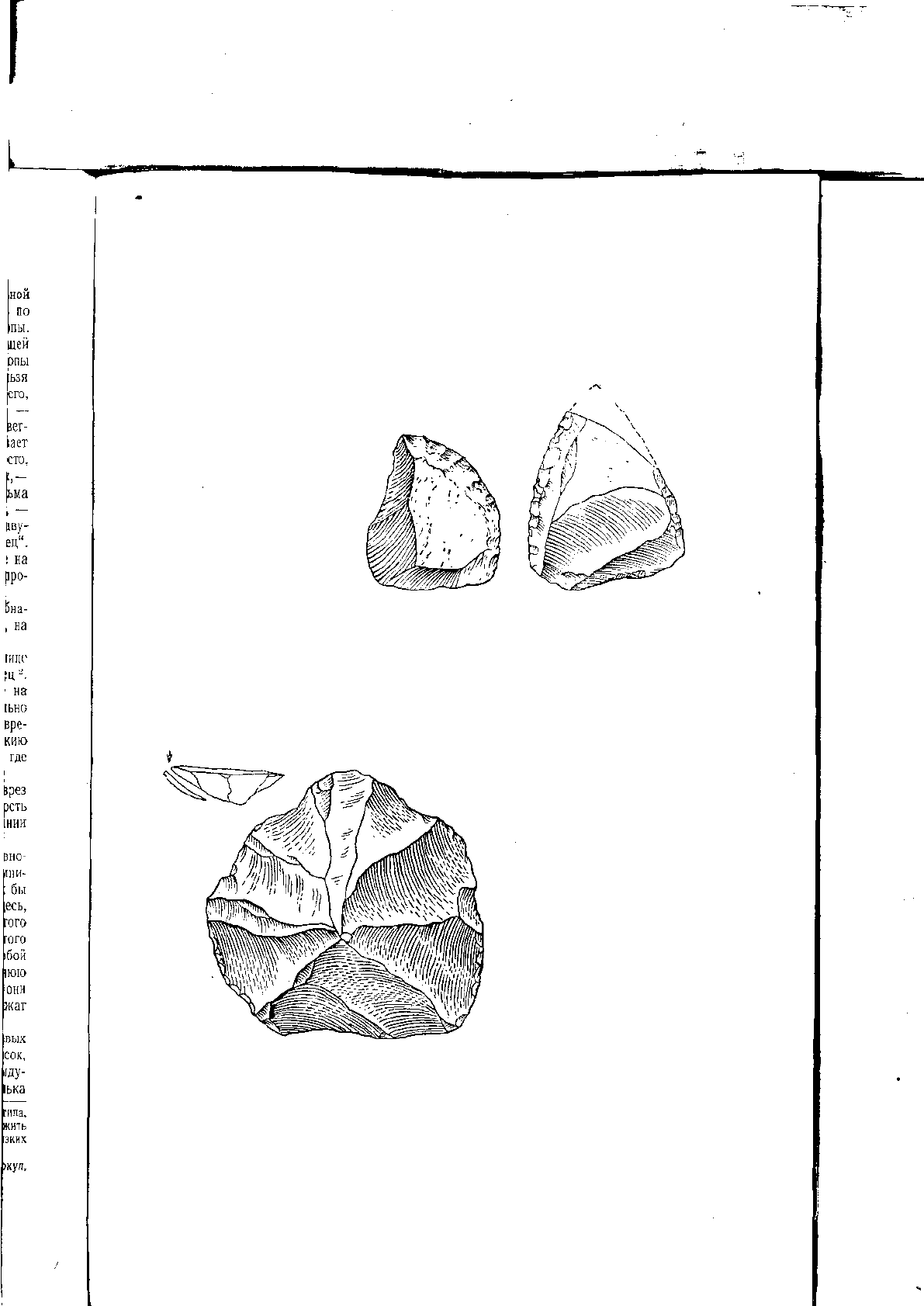

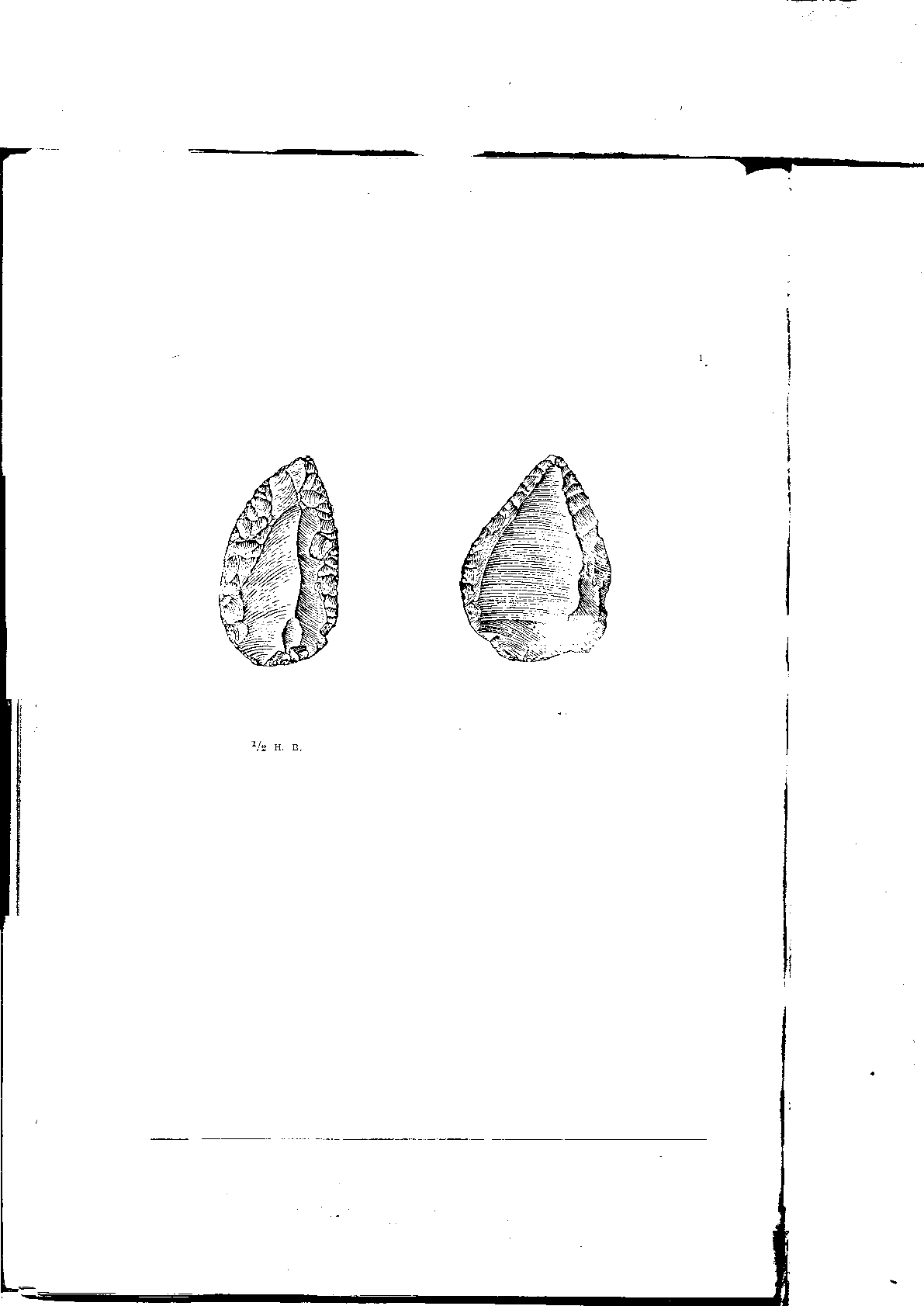

конечник (рис. 76, справа).

Остальные находки со-

стоят почти исключительно

из расколотого кварцита,

0

~

с п

, , , , ,

r

,

г

' Рис. 76. Скребло (слева) и остроконечник (справа)

ЧТО приходится Объяснять

из

мустьерской стоянки на р. Деркул (Донбасс),

отсутствием хорошего Кварцит и кремень, ок.

2

/з и. в. (сборы автора),

кремня в окрестностях

стоянки, так как кремневая галька, которую человек мог собирать на

отмелях реки, слишком невелика и поэтому была мало пригодна для

выделки орудий крупных размеров.

Из кварцита, который добывался совсем недалеко и приносился

первобытными обитате-

лями на место стоянки

в виде целых глыб этой

породы, сделаны, напри-

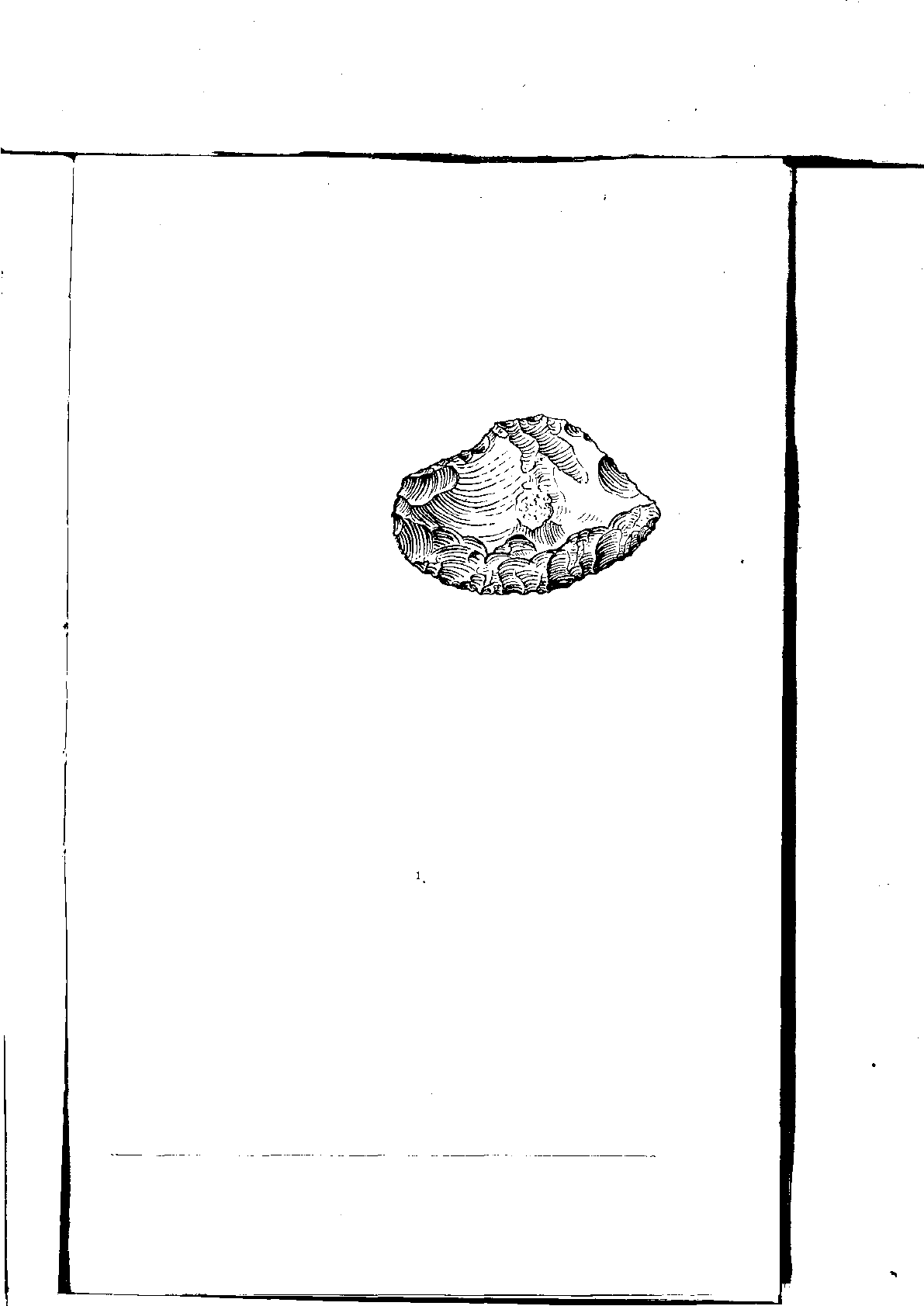

мер, большой дисковидный

нуклеус (рис. 77), не-

сколько крупных хороших

пластин и скребел (рис. 76,

слева, и рис. 78). Тип

этих орудий из Деркуль-

ской стоянки, которую

приходится рассматривать

как охотничий лагерь вре-

менного характера, так

как здесь отсутствуют

скопления остатков, обыч-

ные для долго существо-

варших поселений, — ука-

зывает на довольно позд-

нее мустьерское время.

Общая геологическая

картина этой- находки

представляется в таком

виде: в описанных ранее

нижних песчаных отложе-

ниях, подстилающих культурный горизонт, естественно видеть остатки

древней террасы Деркула, поверхность которой первоначально должна

Рис. 77. Дисковидный нуклеус из мустьер-

ской стоянки на р. Деркул. Кварцит,

ок.

2

/г, н. в. Вверху слева показан способ

откалывания пластин (сборы автора).

I

* 212

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

была быть значительно выше теперешнего ее уровня — 9 м над течением

Деркула.

Правдоподобно, что образование этой террасы относится к ранней

ледниковой эпохе.

Верхние пески являются свидетелем нового поднятия уровня

Деркула в более позднее время ледниковой эпохи. Известно, что в тех

же условиях мустьерские ору-

дия встречаются нередко в от-

ложениях террас многих рек

северной Франции. Следует

думать, что мустьерский чело-

век ^ставил свои орудия на

береговой отмели в эпоху

максимального оледенения или,

может быть, когда оно начи-

нало уже отходить к северу

1

.

Орудия мустьерских типов,

сопровождающиеся остатками

сибирского носорога, собранные

не так давно у Красного Яра,

недалеко от Ворошиловграда,

показывают, что среднее тече-

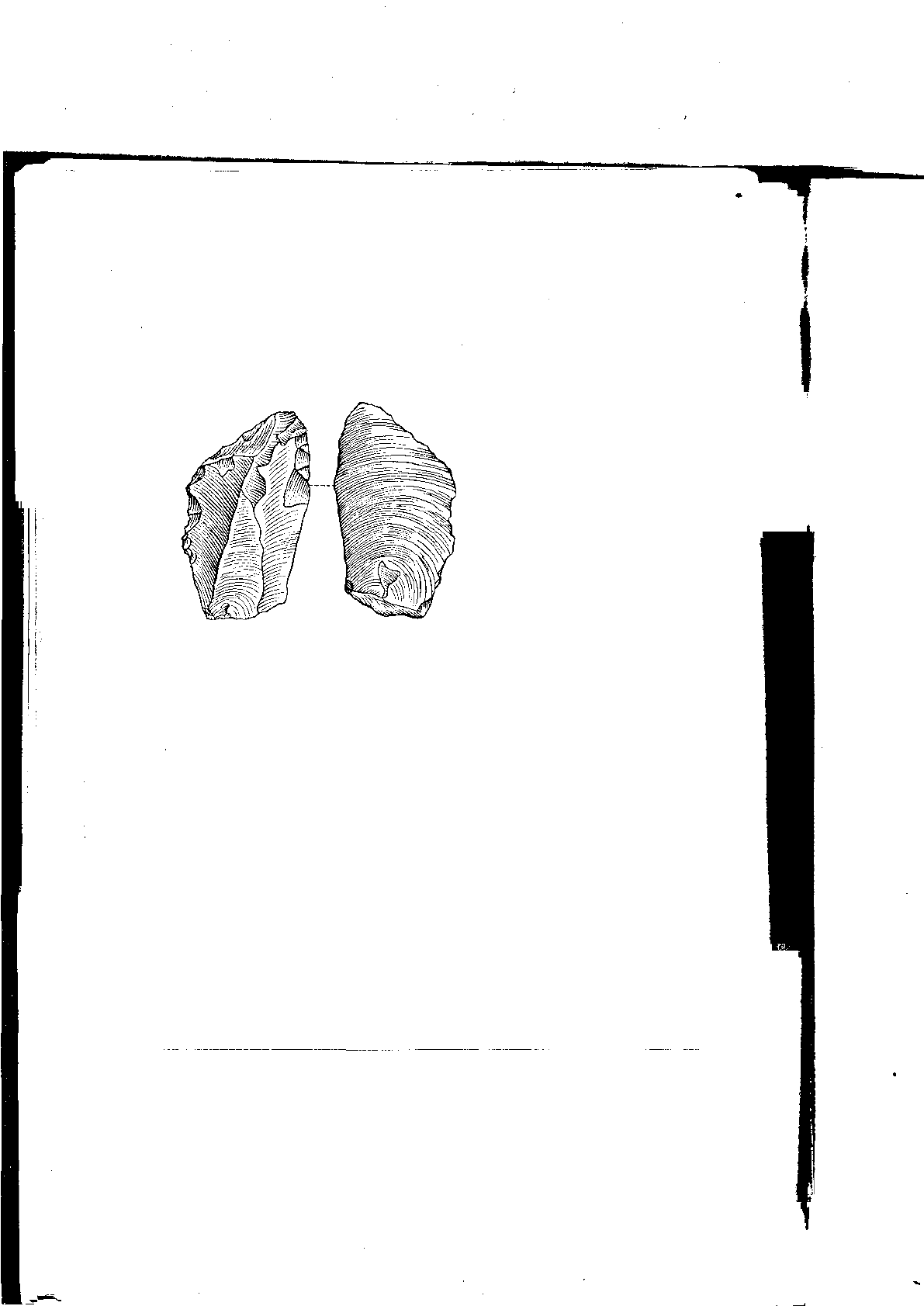

Рис. 78. Пластина типа леваллуа из

мустьерской стоянки на р. Деркул. Кварцит,

2

/в н. в. (сборы автора).

ние Донца может оказаться

богатым находками, относящи-

мися к интересующему нас

времени.

Окатанность орудий — характерных мустьерских остроконечников,

скребел, крупных кремневых пластин типа леваллуа и грубых отщепов,

составляющих в целом инвентарь, по общему своему облику относя-

щийся к сравнительно ранней поре мустьерской эпохи, — показывает,

что они попали сюда, на отмель Донца, из более древних отложений,

очевидно размытых рекой

2

. Первые находки орудий были сделаны здесь

работниками местного музея еще в 1925 г.

Кодак В отношении мустьерской стоянки, открытой на среднем течении

Днепра, у с. Старый Кодак, в нескольких километрах к югу от Днепро-

петровска, нельзя прибавить почти ничего к тому, что было указано

выше, так как материалы ее пока не опубликованы. Раскопки стоянки,

производившиеся в течение двух лет, дали хороший кремневый инвен-

тарь, видимо раннемустьерского облика, правда представленный пока

небольшим количеством законченных орудий. Здесь имеются дисковид-

ный нуклеус, остроконечник, скребло, скребковидные орудия и пр.

Изделия из кремня сопровождаются фауной раннего типа, весьма

сходной с фауной позднеашельской пещерной стоянки Выхватинцы на

Днестре. В состав последней входят слон типа трогонтерия, мамонт,

сибирский носорог, гигантский и северный олени, бизон, лошадь, пещер-

ный лев, пещерный медведь и др.

3

1

Геологическая интерпретация описанных находок имеет уже некоторую лите-

ратуру (Г. Ф. Мирчинк, В. И. Громов), и не все здесь, очевидно, вполне ясно. Что же

касается датировки Деркула ранним неолитом (ср. В. И. Громов, ук. соч., стр. 200,

со ссылкой на С. Н. Замятнина), то такую датировку можно лишь рассматривать как

странное недоразумение.

2

„Бюллетень Комиссии по изуч. четв. периода АН СССР", № 6—7, М.—Л.,

1940, стр. 65.

3

Ср. И. Г. Пидопличко, Фауна Кодакской палеолитической стоянки, „Природа",

1936, № 6, стр. 118—120.

1

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ 213

Особенно интересны условия залегания этих остатков — в осно-

вании мощной толщи аллювиальных и лёссовидных образований (свыше

20 м), в отложениях, относящихся, по определению геологов, к начальной

поре рисского оледенения.

Весьма вероятно, что стойбище мустьерских охотников в ту эпоху

было расположено у окраины низкой береговой террасы Днепра, на

подъеме этой террасы к водоразделу. Характерно, во всяком случае, что

слой, содержащий перечисленные находки, представляет собой пески,

переслаивающиеся с галечником. Этим пескам и галечникам в направ-

лении к устью оврага (прорезывающего древние напластования, что

позволило обнаружить здесь наличие следов человека) отвечают типич-

ные аллювиальные отложения з виде слоистых песков с фауной пресно-

водных моллюсков.

Кроме стоянки Кодак и двух несколько более ранних памятников,

о которых упоминалось выше, расположенных у Ненасытецкого порога

и у с. Круглик, имеется теперь еще ряд указаний на находки в районе

Надпорожья обработанных кремней характерных типов, видимо свиде-

тельствующих о наличии здесь и других поселений мустьерской эпохи.

ПРИКАРПАТЬЕ

В настоящее время не приходится сомневаться, что среднее и верхнее

течения Днестра, Серета и Прута с их весьма расчлененным, живопис-

ным рельефом, с глубокими долинами рек и обилием выходов кремня

представляют собой часть Восточно-Европейской равнины, очень давно

заселенную первобытным человечеством, возможно, как показывают

недавние открытия (Лука-Врублевецкая), еще с шелльской или ранней

ашельской эпохи.

Теперь здесь, в пределах западных областей Украины и на терри-

тории Молдавской ССР, в особенности по течению Днестра, известны

десятки пунктов находок орудий мустьерских типов — остроконечников,

скребел, дисковидных нуклеусов, грубых отщепов и т. п. Это — Бабин,

Букивна, Молдова, Ожево, Суботовка, Хотин, Сокол, Наславча и пр. на

Днестре, Бильче-Злоте, Касперовцы, Янов на Серете, Скуляны, Херман-

Думены, Дурдука на Пруте. Однако все названные и многие другие

подобные пункты находок еще требуют проверки и более основательного

научного исследования. Лишь в Касперовцах, в окрестностях Залещиков

(Тернопольская обл.), кварцитовые орудия мустьерского облика обнару-

жены явно на месте первоначального залегания, в настоящем культур-

ном слое под отложениями лёсса, в сопровождении остатков мамонта,

носорога, зубра, лошади, благородного оленя

1

.

НАХОДКИ ОСТАТКОВ МУСТЬЕРСКОЙ ЭПОХИ В ГРАНИЦАХ

МАКСИМАЛЬНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Интересно, что отдельные следы обитания, относящиеся к описы-

ваемому времени, известны и значительно севернее, в пределах распро-

странения морены рисского оледенения. Поскольку здесь в ряде случаев

удается установить их первоначальное залегание не на этой морене,

1

П. И. Борисковский, Начальный этап первобытного общества, Л., 1950. стр. 85.

Кроме названного автора, ряд мустьерских местонахождений по течению Днестра обсле-

довал А. П. Черныш. Ср. также более старые работы N. N. Morosan, Le pleistocene

et le Paleolithique de la Roumanie du Nord—Est, „Anuarul Inst. Geol. al Romaniei",

vol. XIX, 1938; L. Kozlowslci, Zarys pradziejow Polski poludniowo-wschodniej,

Lwow, 1939.

I

214

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

а под ней, естественно сделать вывод, что неандертальские обитатели

Восточной Европы имели возможность широко расселиться на север

еще в миндель-рисское время, в эпоху, предшествовавшую максималь-

ному продвижению ледников к югу, в частности в бассейне Днепра.

Такие находки в настоящее время известны в Чулатово и других

местах на Десне в окрестностях Новгород-Северска, у м. Светиловичи

в бассейне Сожа, у с. Неготино (Орловская обл.), также, видимо,

у с. Мельтиново в верховьях Оки и даже еще гораздо дальше на северо-

восток — в окрестностях г. Молотова на р. Чусовой

Тешик-Таш

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Если в Сибири памятники мустьерской эпохи до сих пор остаются

Неизвестными, — хотя вряд ли можно сомневаться в том, что они будут

здесь найдены, поскольку в позднепалеолитическое время обширные

пространства Северной Азии оказались заселенными достаточно прочно,—

заселение Средней Азии в мустьерское время является уже вполне уста-

новленным, не вызывающим сомнения фактом. Правда, соответствующие

фактические данные, полученные, главным образом, в результате

изучения пещер, стали известны лишь в самые последние годы.

Наиболее интересный памятник этого типа представляет получивший

широкую известность грот Тешик-Таш. Открытые здесь остатки древнего

обитания со всей очевидностью свидетельствуют о весьма раннем освое-

нии первобытными людьми тех областей Азии, которые могли казаться,

а многим, несомненно, и представлялись лежащими далеко в стороне от

области первоначального расселения зарождавшихся человеческих

обществ.

Сравнительно довольно просторный грот Тешик-Таш, открытый

и исследованный А. П. Окладниковым, расположен в вершине узкой

горной долины, переходящей в ущелье, на высоте около 1500 м над

уровнем моря, в одном из живописных отрогов Гиссарского хребта к югу

от Самарканда. Уже само обилие подобных гротов и пещер в данном

районе указывает на наличие здесь известняков — горной породы, легко

подверженной, как известно, процессам выветривания и размывания под-

земными и наземными водами.

Грот имеет вид широкой (20 м) и высокой (7 м), овальной в плане,

ниши, как бы клином врезающейся в скалу. Покрывающий его дно гли-

нистый нанос с обломками известняка, местами насыщенный щебнем,

содержит пять горизонтов культурных наслоений с одинаковым составом

находок. Это свидетельствует о неоднократно возобновлявшемся на протя-

жении сравнительно недолгого времени заселении пещеры мустьерскими

охотниками, появлявшимися в этих местах главным образом, несомненно,

с целью охоты на горных козлов, кости которых составляют основную

массу культурных отбросов стоянки.

Вещественный инвентарь, собранный в культурных отложениях

грота, весьма типичен в смысле своей принадлежности определенной

эпохе — времени мустье. Несмотря на отсутствие кремня и использо-

вание обитателями грота для производственных целей менее качествен-

ных горных пород в виде кремнистого известняка, затем чего-то вроде

яшмы, кварците, даже кварца, •— сам набор орудий является вполне

1

П. И. Борисковский, ук. соч.; также М. В. Воеводский, Ранний палеолит

Русской равнины. „Уч. зап. Моск. ун-та, в. 115, Труды Музея антропологии", 1948;

В. И. Громов, Палеонтологическое и археологическое обоснование..., „Труды Ин-тэ

геол. наук АН СССР", в. 64, М„ 1948, стр. 143 и сл.

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

216

характерным для более поздней поры мустьерского времени. Изготов-

ление орудий производилось населением грота здесь же, на месте, о чем

свидетельствует наличие в составе находок многочисленных нуклеусов

обычной, дисковидной, хотя ввиду грубости материала не всегда пра-

вильной формы.

Такие нуклеусы широко здесь использовались не только для после-

дующего расщепления, но и в качестве настоящих рубящих орудий.

Инвентарь Тешик-Таша содержит также типичные остроконечники, скре-

бла, в частности (как в Ильской) и маленькие экземпляры скребел, уже

близкие к скребкам, затем много пластин, частью треугольных, частью

более правильных, напоминающих пластины леваллуа. Как всегда в по-

селениях того времени, для изготовления орудий из камня люди Тешик-

Таша! использовали расколотые трубчатые кости в качестве наковаленок-

ретушеров.

К открытому здесь замечательному погребению подростка неандер-

тальца придется вернуться, несколько ниже. А. П. Окладников,

исследовавший этот выдающийся памятник и опубликовавший его обстоя-

тельное описаниеочень убедительно восстанавливает образ жизни

первобытных обитателей грота, занимавшихся здесь, высоко в горах, как

уже указывалось, облавной охотой на водившиеся тогда, очевидно,

в этих местах огромные стада горных козлов (Capra sibirica).

Названному исследователю мы обязаны открытием и другого инте-

ресного памятника той же эпохи —• грота Амир-Темир, расположенного

недалеко от Тешик-Таша. Культурных остатков в виде орудий из крем-

нистого известняка, костей горного козла, следов кострищ здесь было

немного, очевидно потому, что этот грот был менее удобен для обитания

и служил местом лишь для кратковременных остановок мустьерских охот-

ничьих групп

2

.

В совсем недавние годы стали известны и другие памятники этого

рода, например пещера Аман-Кутан в '45 км к югу от Самарканда,

расположенная также на высоте около 1,5 км над уровнем моря, где,

помимо некоторого числа грубо обработанных орудий мустьерских типов,

в сталагмитовом натеке на дне пещеры были встречены кости человека

(Д. Н. Лев, 1947). Подобные орудия были обнаружены затем А. П. Оклад-

никовым на побережье Каспийского моря в районе Красноводска.

Амир-

Темир

Другие

находки

камень и кость В технике мустьерской эпохи

Выше был намечен тот путь, который должны были проходить Укрепление

в своем историческом развитии в эпоху мустье складывавшиеся общества охотничьего

неандертальцев. Накопленный наукой фактический материал дает

возможность проследить, как первобытные орды охотников, приспо-

собляясь к новой природной обстановке, создававшейся уже к началу

развития максимального оледенения, широко расселялись в тех областях

Европы, которые, очевидно, еще не были доступны для человека эпохи

древнего палеолита.

Как уже отмечалось, культурные остатки, сохранившиеся от этого

времени, поскольку речь может итти главным образом о кремневых изде-

лиях, вовсе не дают той последовательности „почти биологического про-

цесса", о которой говорят сторонники типологического построения исто-

1

Сборник „Тешик-Таш", Палеолитический человек, М., 1949.

2

А. П. Окладников, Амир-Темир, нозый памятник каменного века в горах

Байсун-Тау, „КС ИИМК", VI, 1940, стр. 67—69.

I

г

216

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

рии палеолитического времени. Наоборот, новые формы существования

приводят первобытное население Европы к многообразным опытам

в области техники; последние имеют то общее, что в основе их лежит

стремление к более целесообразному использованию свойств кремня или

заменяющих его иных пород — яшмы, кварцита и пр. — для удовле-

творения растущих потребностей материального обихода. Нужно думать,

что именно поэтому в типах каменного инвентаря мустьерской эпохи

обнаруживается такое большое разнообразие, причем в одних случаях

мустьерский охотник идет по пути самого широкого применения крем-

невого скола, тогда как в других он еще пользуется преимущественно

орудиями, полученными двусторонним обтесыванием, то есть техникой,

выработанной опытом бесчисленных предшествовавших поколений.

Повсюду, насколько это удалось выяснить, кремневый инвентарь

лишь отражает процесс оформления того нового исторического образо-

вания, которое может быть названо первобытной охотничьей общиной.

Этот процесс сопровождается изменением обстановки существования

человека, появлением настоящих стойбищ, служивших в качестве более

или менее долговременных мест обитания, где человек всегда стремился

использовать природный ландшафт — скальные навесы, гроты, удобно

расположенные долины — для защиты от становившегося суровым

климата ледниковой эпохи, так же как и для защиты от постоянно

подстерегавших его опасностей. Нужно сказать все же, что человек

в то время все более выступает как новая и притом весьма активная

сила в окружающей его природной обстановке. Во всяком случае, он

уже успешно борется против окружающего мира животных, не

останавливаясь перед столкновениями с такими опасными хищниками,

как пещерный лев и пещерный медведь. Более того, пещерный медведь,,

так же как носорог и мамонт, становится его постоянной добычей.

Не следует, очевидно, забывать, что прогрессивное развитие челове-

ческого общества на протяжении огромного периода времени, с которым

был связан процесс очеловечения вплоть до выступления на историче-

скую сцену современного человека, должно было в очень большой мере

определяться растущим хозяйственным значением охоты.

Действительно, было бы неправильно, с одной стороны, переоцени-

вать возможности широкой охотничьей деятельности слабо вооруженных

стадных групп человечества на ступени питекантропа, с другой (как

делают некоторые авторы) — сводить в значительной степени возмож-

ность получения мяса животных, даже для позднепалеолитического

населения Европы и Северной Азии, к собиранию трупов замороженных

мамонтов и носорогов.

Кремневый Возвращаясь к технике использования кремня, которая является

инвентарь путеводной нитью для восстановления хода развития первобытного

общества в условиях тех отдаленных эпох, мы приходим к выводу, что

к концу среднего палеолита повсюду складываются более или менее

однообразные приемы обработки этого материала; в результате долгого

опыта устанавливаются определенные формы орудий — некоторый набор

этих орудий, который и понимается обычно под термином „типичного

мустье". Мустьерские стойбища поздней поры дают кремневый инвентарь

преимущественно уже значительно более сложный, во многих отношениях

более совершенный, чем в предшествующее время среднего палеолита.

Нуклеус В основе мустьерских приемов обработки кремня лежит нуклеус,

то есть кусок кремня, обычно дисковидной формы либо в виде уплощен-

ной плитки, предварительно более или менее тщательно стесанный и под-

готовленный для дальнейшей работы.

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

217

Пластинка

Очень характерной для позднего мустье является подтеска (вырав-

нивание) такого нуклеуса с его плоской стороны, что имеет^ своим

результатом как бы подретушевку, наблюдающуюся на ударной пло-

щадке массивного мустьерского отщепа.

От дисковидного нуклеуса сильным ударом по краю, направленным

вертикально (несколько наискось), откалывалась крупная, широкая,

по форме часто треугольная пластинка со всеми признаками намеренного

скола: гладкой нижней отбивной поверхностью, спинкой, носящей следы

предварительных стесов, ударной площадкой, отбивным бугорком и пр.

Такая пластинка с тонким, острым, как

у осколка стекла, режущим краем была при-

годна для непосредственного употребления и

применялась разнообразно. Но она скоро тупи-

лась, выщербливалась и была годна для

работы лишь на короткое время. На многих

таких пластинках бывают заметны признаки

их использования.

Потребность иметь орудие с более проч-

ным рабочим краем, которым можно было бы

пользоваться более долгий срок, имея его

всегда под рукой, особенно во время охот-

ничьих экспедиций и вообще во время пребы-

вания вне стойбища, привела в течение мустьер-

ской эпохи к тому, что лучше удавшиеся, более

пригодные для этой цели пластины подвер-

гались дальнейшей отделке. Обычно эта

отделка представляет тонкую подправку мел-

кими сколами, которые наносились только по

самому краю и лишь в одном направлении —

с верхней стороны (или спинки) пластины.

Подобный прием выделки орудия вторичной

подправкой, или ретушью, отличает технику мустье от древнего приема

обтесывания кремня. Последний, однако, переживает очень долго, до

конца мустьерского времени, в применении к некоторым видам орудий,

в частности к ручному рубилу, вернее к подражающим ему по технике

изготовления (двусторонним обтесыванием) орудиям иного назначения.

Мы видели, что в поселениях с так называемым премустьерским Техника

инвентарем ретушь имеет очень грубый и более или менее случайный вторичной?

уахьактор. в роотпртгтйjjjj с JinuMjjTijвным характером техники обработки обработки*

кремня в целом. Позже вторичная подправка становится обычным явле-

нием. Но для техники мустье в эпоху расцвета является характерным

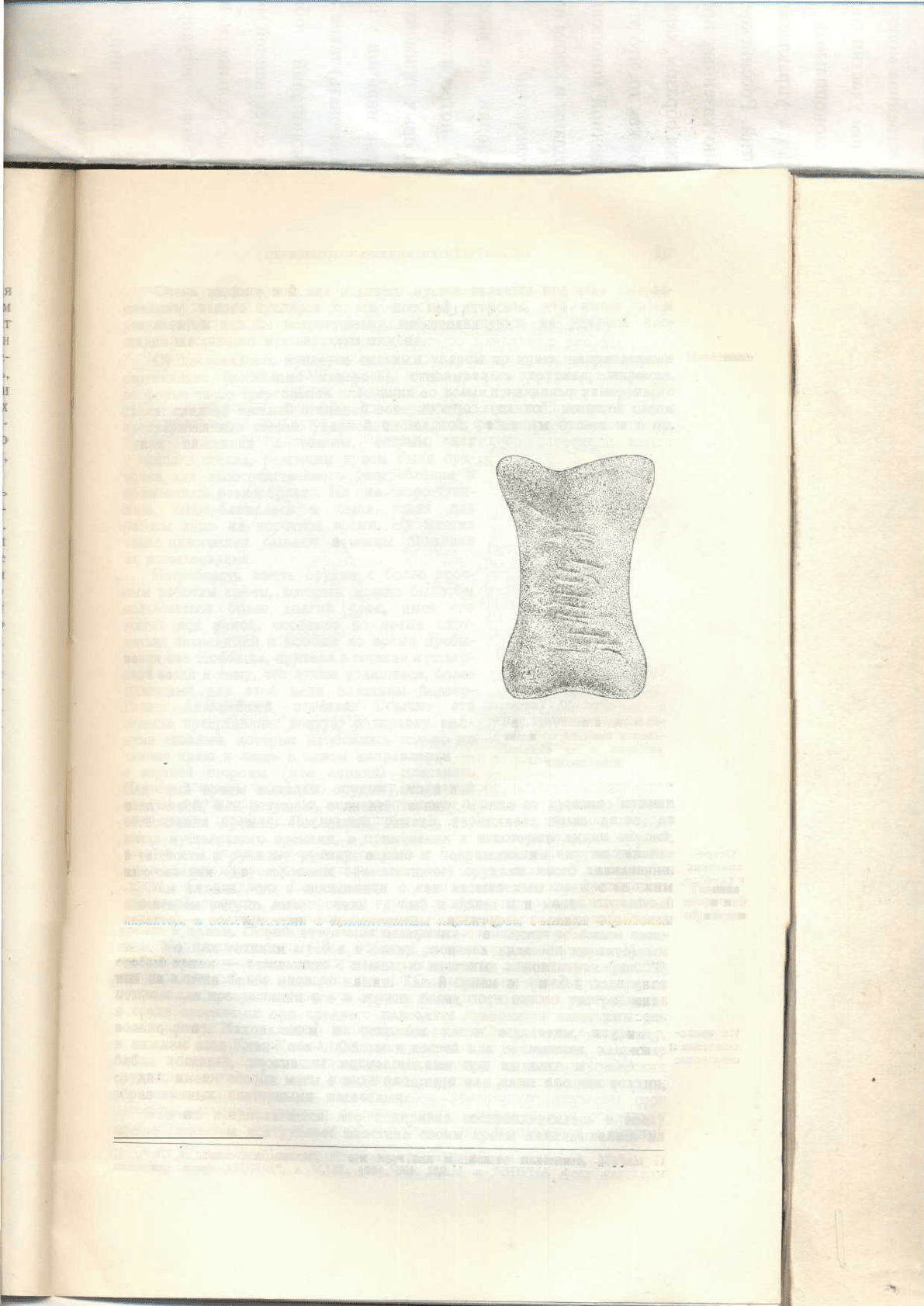

особый прием — отжимание с помощью костяных наковаленок (рис. 79)

или на плитке более мягкого камня. Такой прием вторичной подправки

отщепа для превращения его в орудие более постоянного употребления

в среде охотничьих орд среднего палеолита становится известным до-

вольно рано. Наковаленки из осколков кости встречены, например,

в нижнем слое Киик-Коба

1

. Обломки костей или сочленения, например

бабки^ лошадей, служившие наковаленками при выделке мустьерских

орудий, имеют особые меты в виде площадок или даже плоских впадин,

образованных повторными насечками.

Обычно предполагается, что подправка воспроизводилась в эпоху

мустье способом контрудара: пластина своим краем накладывалась на

1

Г. А. Бонч-Осмоловсшй, Итоги изучения крымского палеолита, „Труды II

междунар. конф. АИЧПЕ", в. V, Л., 1934, стр. 132.

Рис. 79. Фаланга дикой ло-

шади со следами исполь-

зования ее в качестве

наковаленки.

I

* 218

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

наковаленку из камня или чаще кости, и резким ударом по спинке

кремневой пластины заставляли тонкий осколок отделиться от ее края.

Однако наблюдения над наковаленками из верхнего слоя пещеры Киик-

Коба, где они составляют обычное явление, показывают, что так назы-

ваемая наковаленка представляет скорее отжимник, который при работе

держали в руке, хотя его роль в этом процессе была, очевидно, пассивной

Контрударная, или „длинная", ретушь мустьерских орудий

легко отличима от двух других, более обычных приемов нанесения

ретуши: во-первых, ударной, которая представляет наиболее простой

прием подправки орудия из пластины, и, во-вторых, отжимной,

Рис. 80. Типичный

кремневый остро-

конечник (из Марк-

клеенберга), ок.

Рис. 81. Мустьерский

остроконечник (Франция).

Кремень, ок. н. в.

являющейся высшим достижением техники обработки кремня и полу-

чающей распространение в среде палеолитического населения Европы

только в солютрейскую эпоху. Мустьерская ретушь занимает между ними

как бы промежуточное место.

Остро- Мустьерский набор орудий даже в позднее время еще весьма небогат

«онечник

их

видами; бедность и однообразие инструментов придают поэтому

9 ск

Р

ебло

мустьерской технике еще довольно примитивный характер. Она знает,

в сущности, только два орудия законченной формы, которые более или

менее постоянно встречаются в стоянках позднего мустье, — это так

называемый мустьерский остроконечник и скребло.

Мустьерский остроконечник (рис. 80 и 81) представляет собой тре-

угольную пластину с основанием, соответствующим точке скола и по-

тому всегда более массивным. Один или оба края его бывают подправ-

лены в виде слегка изогнутого, выпуклого режущего лезвия, а конец

заострен.

Их проис- Мустьерское скребло в своей типичной форме имеет вид широкого

хождение и

0

тщепа с лезвием, расположенным по длинному краю (рис. 82).

ЯЭЗН2Ч6НИ6 /~\ г*

Оба эти типа инструмента, в сущности говоря, отвечают двум

категориям пластинок, которые получались при обработке дисковид-

ного нуклеуса мустьерской эпохи. Таким образом, в остроконечнике

и скребле можно видеть первоначальные простые кремневые отщепы,

которые в дальнейшем, при выработке более или менее постоянных ору-

1

Г. А. Бонч-Осмоловский, Итоги изучения крымского палеолита, „Труды II

междунар. конф. АИЧПЕ", в. V, Л., 1934, стр. 134.

1

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ 220

219

дий, получили более стойкую, определенную и целесообразную форму.

При этом следует указать, что так называемые скребла часто отличаю-

тся от остроконечников тем, что они изготовлялись из широких округлых

пластин и имеют спинку с многими гранями, то есть для их изготовле-

ния использовались пластины, которые называют типом леваллуа. Можно

думать, что эти пластины явились прототипом, из которого впоследствии

выработался законченный вид орудия — мустьерское скребло. Так же,

как обычный треугольный, заострен-

ный мустьерский отщеп выдает про-

исхождение остроконечника.

Для какой цели служили оба

эти вида орудий? Уже давно выска-

зывалось предположение, что так

называемый мустьерский остроко-

нечник представляет собой в дей-

ствительности кремневый наконеч-

ник, который должен был насажи-

ваться на древко копья, и это в свя-

зи с охотничьим бытом мустьерца

и достаточной добычливостью его

охоты на крупного зверя было бы

Рис 82 м рское скребло (Фран

.

вполне естественно. Однако такое

ция

) кремень, ок. V2 н. в.

толкование мустьерского остроко-

нечника в большинстве случаев маловероятно. Против него говорит

то обстоятельство, что этот инструмент бывает всегда значитель-

но утолщен к основанию и вряд ли мог быть, следовательно, закреплен

в рукояти. Очевидно, мустьерец в качестве охотничьего вооружения

удовлетворялся деревянным копьем с острым концом, закаленным на огне.

Заслуживает внимания все же тот факт, что в поздних мустьерских

стоянках, действительно, появляется такой вид остроконечника, заострен-

ного на противолежащих концах, который, очевидно, приходится рас-

сматривать как нож-кинжал или, скорее, как уже настоящий наконечник

метательного копья. Это соображение подкрепляется находками в па-

леолитических местонахождениях Франции соответствующего времени

настоящих кремневых наконечников с черенком для закрепления

в древке. Впрочем, даже в позднее мустьерское время, они все же со-

ставляют еще довольно редкое явление

Этот тип вооружения —• копье с укрепленным на конце его твердым

наконечником — получает широкое распространение только в непосред-

ственно следующее за мустье начальное время позднего палеолита.

Нужно заметить, однако, что, в зависимости от направления развития

примитивной техники в раннюю пору позднего палеолита, материалом

для выделки характерных наконечников метательных дротиков стано-

вится первоначально то острый осколок кости, то заостренная кремне-

вая пластинка. Во всяком случае, кремень для этой цели находит мас-

совое применение лишь в связи с возможностью получения необходимого

исходного материала — длинной и прочной кремневой пластины —

и распространением нового приема ее отделки путем отжимания.

Возвратимся теперь к поставленному выше вопросу: какую техни-

ческую функцию могли выполнять остроконечник и скребло? Оба эти

орудия имеют, в сущности говоря, весьма близкий характер, опреде-

ляющийся их главной рабочей частью — лезвием, в качестве которого

используется тонко подправленный режущий край пластины.

1

См. выше — находки, сделанные в Ильской.

I