Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ

437-

Контуры исследованного жилища обрисовываются, во-первых, гра-

ницами распространения самого культурного слоя, представляющего

в целом как бы обширную линзу, заполнившую внутреннее простран-

ство жилья, во-вторых, наличием кольца больших жилых и хозяйствен-

ных ям. Последние, как и в Костенках I, совершенно отсутствуют во

внутренней части жилья, где еще М. В. Воеводским, судя по данным

его дневника, было встречено зато много типичных небольших ямок-

хранилищ.

В целом палеолитическая площадка, то есть внутреннее помеще-

ние жилья, в Авдееве по своим овальным очертаниям и по своим раз-

мерам почти в точности отвечает жилищу в Костенках. Она должна

была иметь, согласно Рогачеву, около 40 м в длину и 15—19 м в ши-

рину, при толщине культурного слоя до

0,4—0,5 м, а местами 0,6 м и больше,

что отчасти может объясняться непроч-

ностью песчаного грунта и втаптыванием

в пол жилья культурных остатков. Одна-

ко на значительной площади, как указы-

вает Рогачев, удается проследить уровень

древнего пола совершенно точно, главным

образом исходя из положения веществен-

ных находок на полу, а отчасти также на

основании наблюдений над характерной

окраской культурного слоя в красный

охристый цвет.

Заслуживает внимания то обстоя-

тельство, что кое-где по периферии жи-

лой площадки отдельные крупные кости

мамонта оказывались лежащими явствен-

но выше уровня прежнего пола жилища.

Такой факт приходится объяснять сущест-

вованием в древности кругом жилища

невысокой насыпи, которая могла слу-

жить опорой для жердей, державших на себе перекрытие всего соору-

жения в целом.

Как в Костенках I, здесь среди остатков жилья кое-где встречались

очажные ямы с заполнявшими их остатками кострищ и врытые в пол,

стоявшие вертикально большие трубчатые кости мамонта, явно исполь-

зовавшиеся обитателями палеолитического стойбища в качестве ра-

бочих мест.

Входившая в состав сложного жилого сооружения, наибольшая по

своим размерам, жилая землянка (3,5 на 2 м) — видимо двухкамерного

типа, с ведущим в нее коридорообразным входом (подобным встречен-

ному при остатках палеолитического жилища в Гагарине) — была зава-

лена нагромождением бивней и других костей мамонта. Последние, по

словам А. Н. Рогачева, занимали в ней такое положение, что давали

основание предполагать их первоначальное использование для соору-

жения кровли землянки. Интересно, что именно в этой землянке, в ее

заполнении, был обнаружен, как и в землянке А Костенок I, череп овце-

быка — единственная часть скелета этого животного', представленная

в Авдееве.

Находки всякого рода вещественных остатков на месте описанно-

го жилища, дававшего приют, если судить по его размерам, охотни-

чьей общине в составе не меньше 100—200 человек, многочисленны и

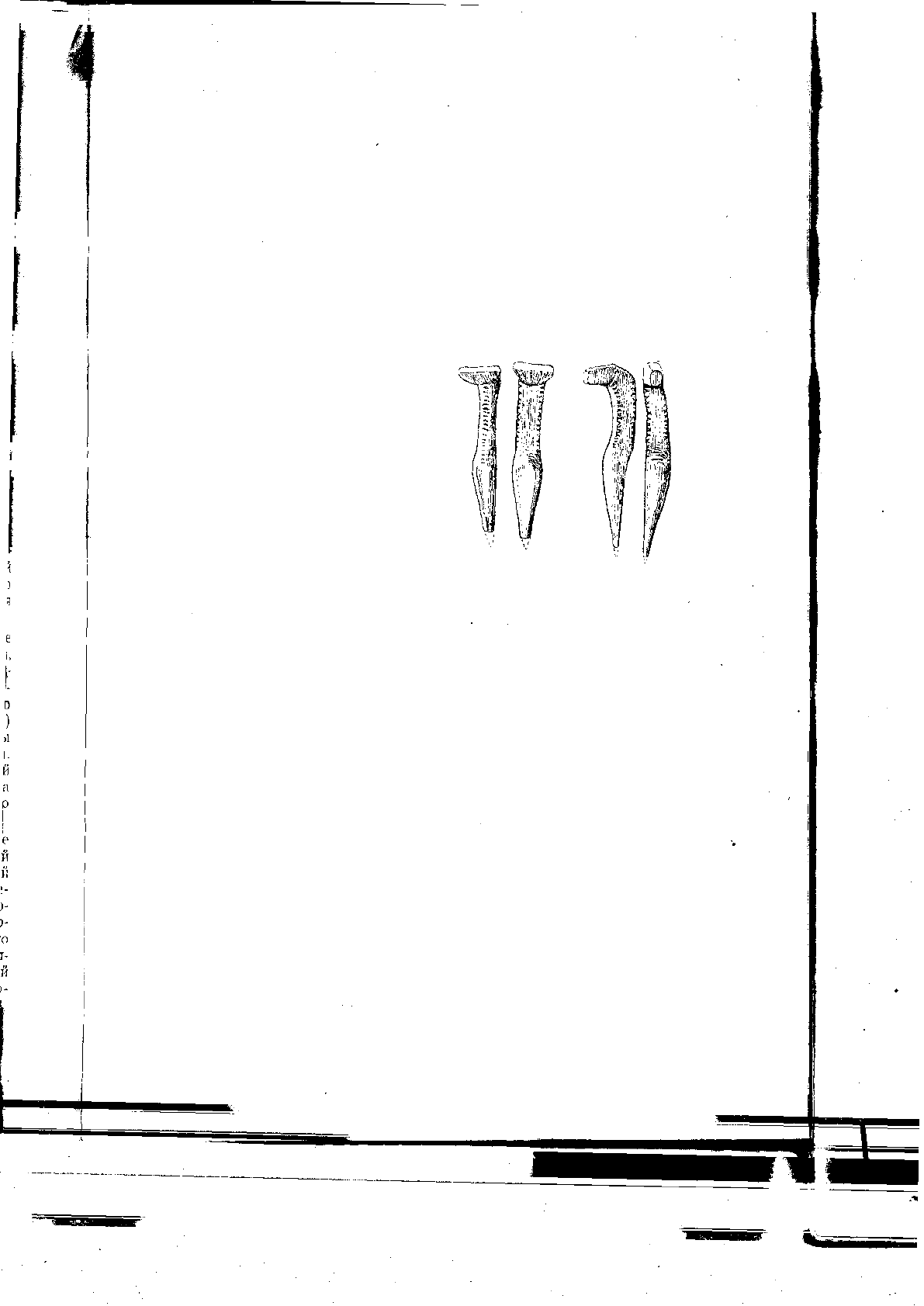

Рис. 190. Костяные фигурные

острия с плоской головкой.

Авдеево,

2

/з н. в.

438 _

ГЛАВА ПЯТАЯ

xjgf^w

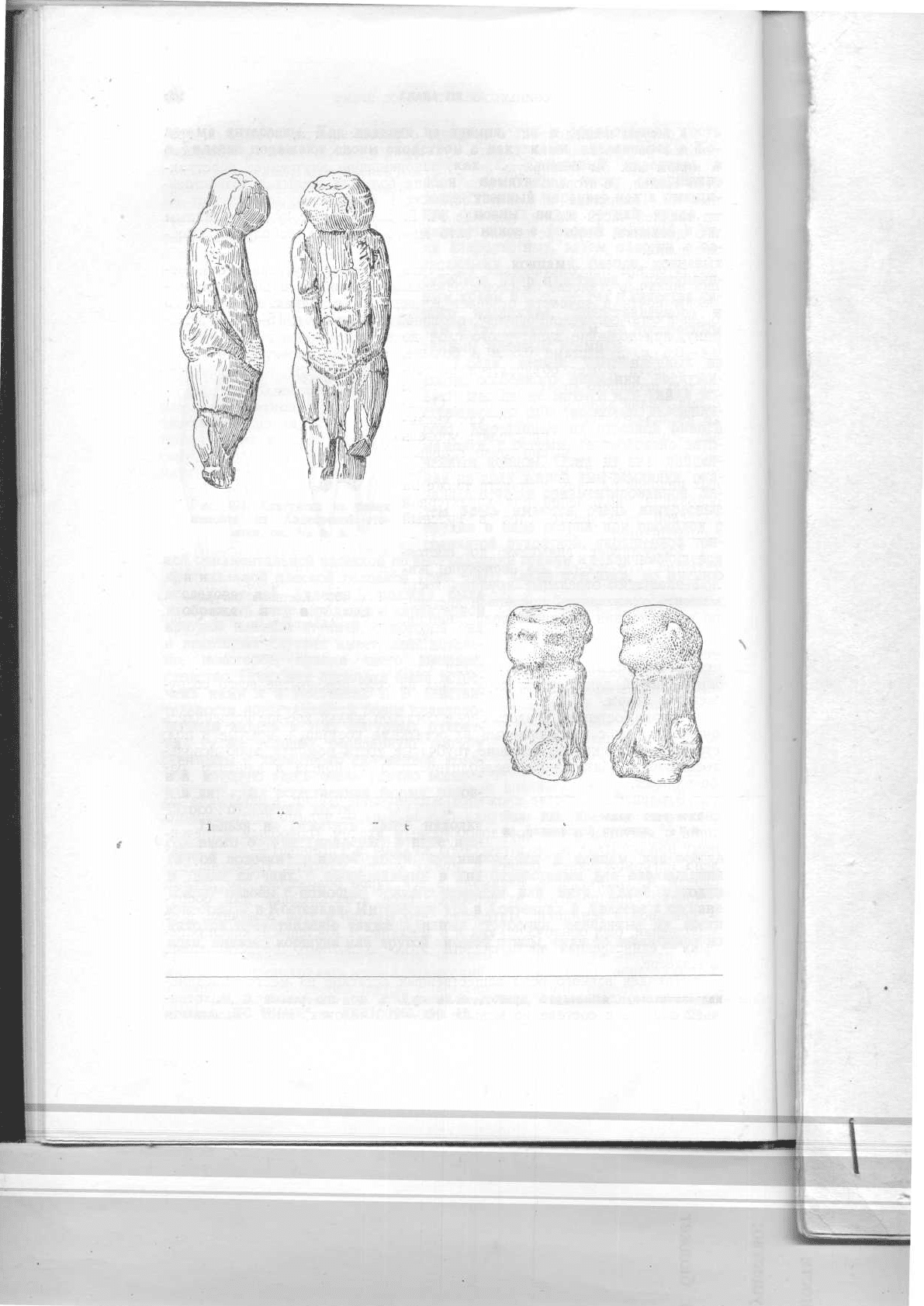

Рис. 191. Статуэтка из бивня

мамонта из Авдеевской сто-

янки, ок.

Х

/2 н. в.

весьма интересны. Как изделия из кремня, так и обработанная кость

в Авдееве поражают своим сходством с находками, сделанными в Ко-

стенках I. Кремневый инвентарь в

обоих памятниках носит совершенно

тождественный характер как в отноше-

нии основных видо<в орудий труда —

наконечников с боковой выемкой и ти-

па лавролистных, затем пластин с за-

тесанными концами, резцов, концевых

скребков, микропластинок с притуплён-

ным краем и т. п., — так и качества са-

мого материала, представленного и

там и тут одним и тем же прекрасным

темным меловым кремнем.

Среди вещей, изготовленных из

кости, особенного внимания заслужи-

вают массивные мотыги или кайла ко-

стенковского типа (несколько* экземпля-

ров), вырезанные из отрезков бивней

мамонта, с острым, теслообразно зато-

ченным концом. Одна из них, найден-

ная на полу жилой ямы-землянки, ока-

залась отчасти орнаментированной. За-

тем здесь имеются очень интересные

орудия в виде острий или проколок с

гранчатой рукояткой, украшенной тон-

кой орнаментальной насечкой по выступающим граням и заканчивающейся

оригинальной плоской головкой (рис. 190). Такая рукоятка, по мнению

исследователей Авдеева \ должна была

изображать ногу верблюда с характерной

круглой плоской ступней, с которой она

в некоторых случаях имеет, действитель-

но, некоторое, правда чисто внешнее,

сходство. Подобная проколка была встре-

чена нами и в Костенках I. В действи-

тельности представляется более правдопо-

добным видеть в этих фигурных рукоят-

ках ту же условно переданную фигуру

женщины с характерно склоненной голо-

вой, которую здесь очень удачно воспро-

изводит сама естественная форма голов-

чатого сочленения кости. ~

тг

тт

Рис. 192. Костяная статуэтка

Нельзя не отметить далее находку

из

Авдеевской стоянки, V« н. в.

головного обруча (диадемы) в виде изо-

гнутой полоски слоновой кости, суживающейся к концам, как всегда

в таких случаях, с прорезанными в них отверстиями для завязывания

вокруг головы с помощью тонкого ремешка или нити. Такие находки

известны и в Костенках. Интересно, что в Костенках и Авдееве в составе

находок представлены также длинные трубочки, сделанные из кости

ноги, видимо, коршуна или другой хищной птицы, судя по экземпляру из

1

М. В. Воеводский и А. Е. Алихова-Воеводская, Авдеевская палеолитическая

стоянка, „КС ИИМК", в. XXXI, 1950, стр. 12.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ

439-

Костенок, служившие, нужно думать, в качестве манка или дудки

Можно еще указать лишь, не останавливаясь на этом более подробно,

нередкие здесь случаи находок пластинок из слоновой кости, орнаменти-

рованных нарезным геометрическим узором, преимущественно в виде

зигзагов. Обычное явление представляют также украшенные таким или

подобным узором бивни мамонта.

Но настоящим украшением коллекций, полученных в ходе раскопок

остатков палеолитического жилища в Авдееве, являются три сравни-

тельно крупные фигурки женщин из слоновой кости, относящиеся к тому

типу (рис. 191), который был описан выше, а также фигурка из мета-

тарсальной или метакарпальной кости стопы мамонта (рис. 192). Высота

ее 9 см. Естественная форма кости передает очертания сидящей фигуры.

Интересно, что у этой фигурки переданы такие детали, как глаза —•

в виде двух углублений. Выступ между ними изображает нос. По бокам

головы выступают небольшие уши

2

.

Наличие следов вечной мерзлоты в культурном слое Авдеевского

поселения и список остатков животных, в котором имеются такие ти-

пичные формы, как мамонт, носорог, овцебык, песец, лошадь и др.,

указывают на суровый степной или, может быть, даже тундровый ха-

рактер ландшафта в окрестностях Авдеева в эпоху существования опи-

санной выше стоянки.

ГАГАРИНО

Выше уже неоднократно отмечались находки, сделанные С. Н. За-

мятниным в с. Гагарине, в верховьях Дона (Верхне-Студенецкий район,

Воронежской области) во время его раскопок в 1927 и 1929 гг. Здесь

известно пока только одно палеолитическое жилище, притом сравни-

тельно небольших размеров. Происходящий отсюда богатый и разно-

образный вещественный материал позволяет считать этот памятник

очень близким по времени к Костенкам I.

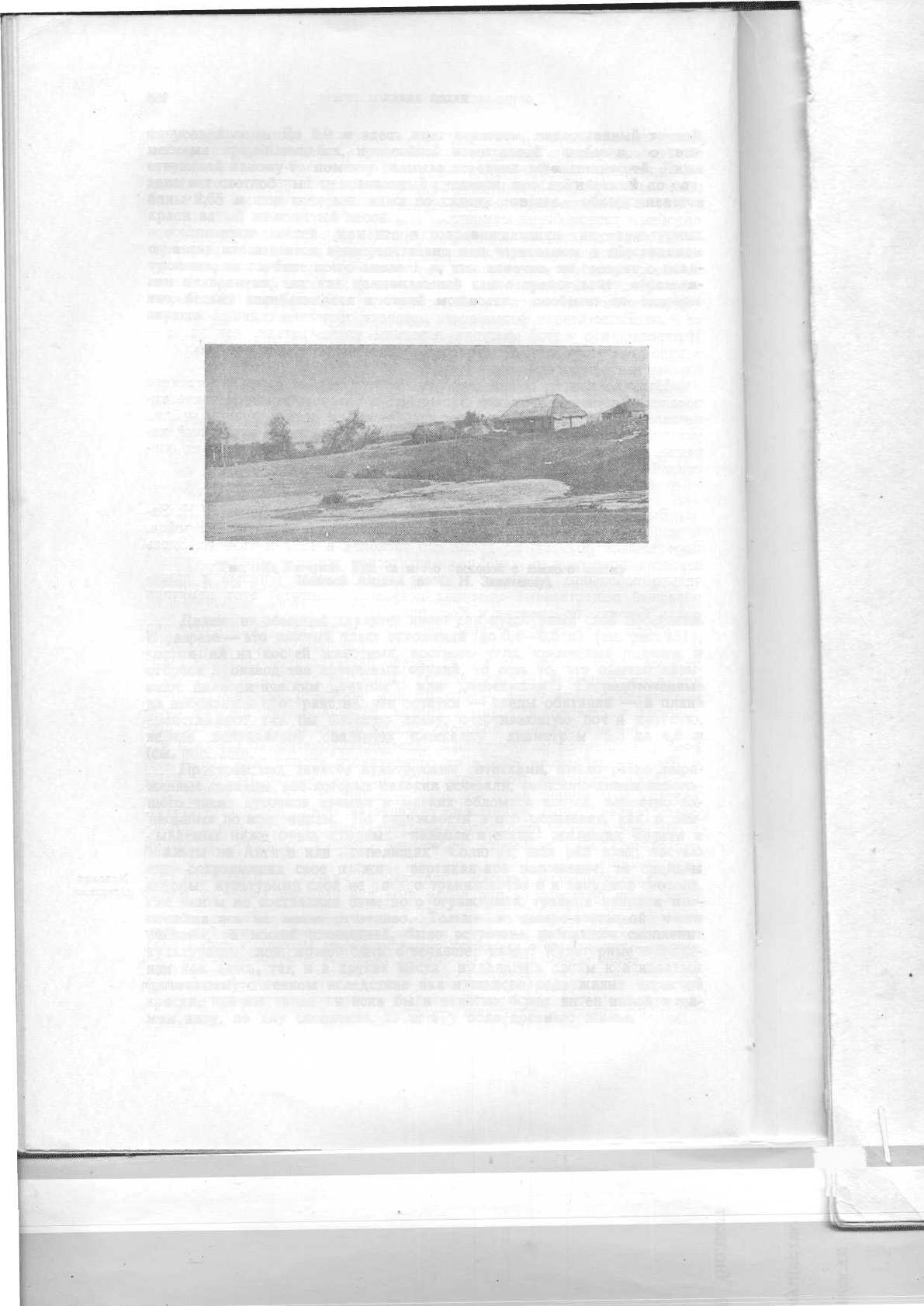

Место находок в Гагарине связано с областью распространения

девонских известняков, слагающих здесь коренные берега и водораз-

дельное плато долины Дона с их сильно разветвленной системой древ-

них, в настоящее время заполненных глинистым наносом и задернован-

ных оврагов. При устье одного из них, носящего название Исаевой

лощины, у северной окраины Гагарина, и расположено древнее посе-

ление. Оно приурочено к пологому склону оврага по северной его сто-

роне и находится на расстоянии четверти" километра от выхода его

к Дону — на высоте 9,75 м от современного уровня реки (рис. 193).

Нужно заметить, что течение Дона на этом участке дает уже иную

картину, чем южнее, ниже по Дону — в районе Костенок и Боршева.

Здесь речная долина значительно суживается, пойма почти отсутствует,

и оба берега имеют приблизительно одинаковый характер, чем и объяс-

няется несколько необычное положение стоянки по левой, восточной

стороне Дона.

Палеолитические остатки, залегающие здесь на небольшой глу- Условия

бине, были обнаружены при рытье ямы для выборки глины на одной залегании

1

Несколько таких же большей частью орнаментированных костяных трубок из

длинных костей крупных — частью, вероятно, хищных, частью, может быть, голе-

настых — птиц найдено в мадленских горизонтах в- гроте Истюриц, в гроте Плакар,

наконец, совсем недавно также в Сен-Марселе. Некоторые этнографические параллели

позволяют описавшему подобную находку из Сен-Марселя доктору Аллэну (Bull,

de la Soc. Prehist. francaise, XLVII, 3—4, 1950, стр. 181) считать эту вещь манком

для охоты на благородных оленей и лосей, применявшимся в период течки.

2

„КС ИИМК", в, XXXI, 1950, стр. 27.

440 _

ГЛАВА ПЯТАЯ

из усадеб села. До 0,9 м здесь идет чернозем, подостланный тонкой,

местами прерывающейся, прослойкой известковой щебенки, соответ-

ствующей какому-то моменту размыва соседних возвышенностей. Ниже

залегает светлобурый делювиальный суглинок, прослеживаемый до глу-

бины 2,65 м, под которым, ниже по склону оврага, обнаруживается

красноватый железистый песок.

Скопление костей мамонта и сопровождающих их культурных

остатков наблюдается непосредственно под черноземом в лёссовидном

суглинке, на глубине всего около 1 м, что, конечно, не говорит о позд-

нем их времени, так как делювиальный нанос представляет образова-

ние, весьма колеблющееся в своей мощности, особенно по склонам

оврагов.

Рис. 19Э. Гагарина. Вид на место раскопок с южного склона

Исаевой лощины (по С. Н. Замятнину).

Далеко не обычный характер имеет сам культурный слой поселения,

В разрезе — это толстый пласт отложений (до 0,4—0,5 м) (см. рис. 151),

состоящий из костей животных, костного угля, кремневых поделок и

отброса производства кремневых орудий, то есть то, что обычно назы-

вают палеолитическим „очагом", или „пепелищем". Сосредоточенные

на небольшом пространстве, эти остатки — следы обитания — в плане

представляют как бы плоскую линзу, очерчивающую почти круглую,

вернее неправильно овальную площадку диаметром 5,5 на 4,5 м

(см. рис. 150).

Пространство, занятое культурными остатками, имело резко выра-

женные границы, вне которых находки исчезали, за исключением неболь-

шого числа кусочков кремня и мелких обломков костей, вероятно за-

несенных по кротовинам. По окружности этого скопления, как в опи-

сываемых ниже очень сходных палеолитических жилищах Бурети и

Мальты на Ангаре или .„пепелищах" Солютре, шел ряд плит, частью

еще сохранивших свое прежнее вертикальное положение, за пределы

которых культурный слой не распространялся. Но и в западной стороне,

где плиты не составляли заметного ограждения, граница находок про-

слеживалась не менее отчетливо. Только в северо-восточной части

раскопа, за жилой площадкой, было встречено небольшое скопление

культурного слоя, может быть отвечавшее входу. Культурные отложе-

ния как здесь, "так и в других местах выделялись своим красноватым

(розоватым) оттенком вследствие значительного содержания охристой

краски, причем такая окраска была заметно более интенсивной в са-

мом низу, по дну скопления, то есть у пола древнего жилья.

т

\

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ

455-

Некоторая разница в толщине культурного слоя, более мощного

в центре и значительно утончающегося к окраине площадки, должна

была зависеть от характера той неглубокой ямы в древней почве сто-

янки, которую он заполнял. По краям этой ямы утончавшийся слой

культурных остатков прикрывал как бы некоторый уступ, окружавший

внутреннее помещение жилья. Если принять во внимание, что все плиты

и большие кости мамонта были сосредоточены по периферии площадки,

причем многие из них располагались выше заполнения ямы, следует

думать, что они должны были укреплять земляной вал, который, веро-

ятно, образовывал стену жилья и служил опорой для кровли. Ту же

картину с еще большей отчетливостью можно видеть в аналогичных

. сооружениях Юдинова, Мальты, Гонцов и других подобных палеоли-

тических поселений.

Такому истолкованию отвечает и характер залегания культурных

остатков, в основном сосредоточенных по дну углубления, занятого

жильем. По наблюдениям С. Н. Замятнина

1

, верхняя часть культурного

слоя была слабо насыщена подобными остатками, заключая в себе

преимущественно мелкие обломки костей и различный отброс, тогда

как каменные орудия и все наиболее интересные находки, например

поделки из кости, были, как правило, сосредоточены у дна западины

и по ее периферии — вдоль ограды из плит и костей.

Как указывает сам исследователь, такое обстоятельство может

быть иллюстрировано, например, положением женских фигурок. По

словам Замятнина, „скопление более хороших, законченных поделок

в отдельных углублениях также вызывает мысль о намеренном их

положении. В одном случае это было прослежено совершенно отчет-

ливо. В западной части скопления на дне слоя была встречена ямка

довольно правильной округлой формы, глубиной 30 см и диаметром

около 50 см, на дне которой было найдено 30 хороших кремневых

орудий, несколько клыков песца с отверстием для подвешивания, ко-

стяная игла, игольник из трубчатой кости и хвост мамонта (13 послед-

них позвонков лежали правильно в анатомическом порядке)".

Обстановка находок в Гагарине рисует, таким образом, в целом

нижнюю часть жилища, несколько углубленного в почву и окружен-

ного уступом, за которым шла невысокая земляная стенка или вал,

укрепленный по основанию плитами и костями мамонта. Деревянные

части жилья здесь, естественно, совершенно не сохранились.

Большого внимания заслуживают собранные в Гагарине остатки

животных, поскольку они дают возможность составить представление

об объектах охоты человека и окружавшем его ландшафте. По опре-

делению В. И. Громова, здесь имеются остатки сибирского носорога

(от трех особей), мамонта (по мнению Замятнина, по крайней мере

7—8 особей), северного оленя (видимо, один экземпляр), быка (найде-

на всего одна кость, обломок черепной коробки, по которой трудно

определить точнее вид животного)

2

, лисицы (несколько особей), песца,

1

С. Н. Замятнин, Раскопкй у с. Гагарина, „Палеолит СССР", Известия ГАИМК,

в. 118, 1935, стр. 2Б; В. И. Громов, Некоторые новые данные о фауне и геологии

палеолита Восточной Европы и Сибири, там же, стр. 264.

2

Выше упоминалось о находках черепов овцебыка при остатках полуподземных

жилищ в Костенках I и Авдееве. Поскольку это была единственная часть скелета

овцебыка, обнаруженная в обеих стоянках, приходится предполагать, очевидно,

какое-то особое значение, приписываемое названному животному в представлениях

палеолитического населения Европы. Естественно возникает вопрос, не повторяет ли

это и данная находка. Подобный случай имеет место также в Мальте и Мезине.

Фауна

442 _

ГЛАВА ПЯТАЯ

Остатки

мамонта

Обрядовый

характер

трофеев

охоты

представленного большим количеством костей, использованных, в ча-

стности, и для поделок (по мнению С. Н. Замятнина, собранные кости

должны были принадлежать свыше чем 20 особям, по В. И. Громову •—

24), зайца (немного), сурка (вероятно, одна особь), а также кости дру-

гих неопределимых грызунов, птицы (немного костей птицы величиной

с куропатку, по А. Я. Тугаринову — кречета).

Из этого списка можно видеть, что наибольшее значение в жизни

первобытной группы, оставившей следы своего обитания в Гагарине,

должны были, очевидно, иметь два животных — мамонт и песец. Что

касается первого, то остатки его обнаруживают признаки определен-

ного отбора, из чего можно заключить, что животное убивалось на

довольно значительном расстоянии от места жилья, куда доставлялись

лишь некоторые части туши. С этой точки зрения показательно, что

в находках совершенно отсутствуют тяжелые кости конечностей ма-

монта, хотя бивни, как хороший поделочный материал, приносились в

большом числе (имеется около 20 экземпляров, не считая обломков)

вместе с лопатками, частями хребта, ребрами и пр. Судя по известным

нам нередким огромным скоплениям бивней мамонта в стоянках позд-

него палеолита Восточной Европы (Костенки I, Боршево I, Гонцы и др.),

несомненно намного превышавшим реальную потребность в поделочном

материале, весьма возможно, что они должны были предназначаться и

для иных хозяйственных целей.

Однако вполне допустимо, что бивни в качестве трофеев охоты,

как в других случаях рога северного оленя, являлись той частью

зверя, которая прежде всего доставлялась на место лагеря, чтобы обес-

печить удачу будущих охот. Подобные обычаи, как известно, имели

весьма широкое распространение до очень недавнего времени у народ-

ностей, живущих охотой на морского или сухопутного зверя. По поводу

такого обычая исследователь народностей севера В. Г. Богораз-Тан ука-

зывал, что „головы или черепа убитых зверей (у охотничьих племен се-

вера Сибири) тщательно собираются. При кочевках их возят с собой

в особых мешках. От пушного зверя большей частью берут обрывок

меха, ухо, кончик хвоста, кончик носа или уса, от дикого оленя — череп

с рогами, от тюленя — обрезок ласта, даже от рыб и от птиц берут

несколько косточек и перьев".

В. Н. Чернецову

1

в недавние годы удалось собрать особенно цен-

ный в этом смысле материал при исследовании заброшенного поселка

(относящегося, видимо, к XVI—XVII вв.) в виде группы землянок на

берегу пролива Малыгина, в северной части полуострова Ямал, на мысу

Хаэн-Сале. Расположенный на берегу моря в области пустынной север-

ной тундры, этот поселок был в свое время обитаем, однако, не рыбо-

ловами, а населением, жившим частью охотой на морского зверя,

частью добыванием северного оленя и песца, остатки которых в боль-

шом числе были встречены в землянках.

По словам В. Н. Чернецова, такой факт объясняется тем, что боль-

шие стада северного оленя собираются ежегодно весной и осенью у

пролива Малыгина, переходя по льду с материка на расположенный

рядом остров Белый и обратно. Все обнаруженные здесь шесть или

семь землянок имеют круглую форму, достигая 7—8 м в диаметре,

и по внешнему виду поразительно напоминают палеолитические жилища

Тельманского поселения, Гагарина, Бурети, Солютре и т. д. Они лишь

немного углублены в почву, всего на 0,7—1 м, но взамен этого окай-

1

В. Н. Чернецов, Древняя приморская культура на полуострове Ямал, „Со-

ветская этнография", 1935, № 4

!

—5, стр. 109.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ

443-

млены земляной насыпью в виде невысокого вала. В одной из землянок,

где уцелели части деревянной конструкции, можно было установить, что

она была перекрыта брусьями, составлявшими конусовидный остов кры-

ши. Посередине свод подпирался столбами. Сверху кровля засыпалась

слоем земли. Как часто наблюдается в полуподземных жилищах на-

родностей севера, вход внутрь жилого помещения был устроен в виде

небольшого, очевидно крытого, коридора метра в два длиной. Коридор

начинался, как говорит исследователь, на уровне пола землянки и, по-

степенно повышаясь, выходил на дневную поверхность. Заметим, как

любопытную деталь, что землянка А, примыкавшая к главному жили-

щу в Костенках I, имела вход, устроенный точно таким же образом.

Место очага — костер — помещался посреди землянки. Интересно,

что находки внутри землянок имеют свою особую планировку: их нет

по правую и левую сторону от очага, если смотреть со стороны входа,

очевидно потому, что здесь вдоль стен часть жилья была предназна-

чена для сна. Зато много находок было сделано близ входа и, особен-

но, у очага и вдоль задней стены землянки.

В ряде землянок при входе были обнаружены значительные скоп-

ления золы и мелких обожженных костей. Нас не может интересовать

сейчас инвентарь собранных здесь вещественных остатков, так как он

принадлежит близкому нам времени и в большинстве случаев представ-

лен вещами, сделанными из железа. Однако очень большой интерес

имеют встреченные в каждом жилище кости животных. Наибольшее

количество их падает на остатки нерпы и песца, затем белого медве-

дя, северного оленя, кита, моржа и птиц (ближе не определены, имеется

морянка — Harelda glacialis). Как пишет автор, „кости различных

животных не представляют простого отброса: они всегда подобраны по

видам животных и заботливо разложены вдоль стен землянки, зани-

мая, таким образом, особое место в ее обстановке. Так расставлены

кости нерпы, птичьи кости, черепа песцов и пр." В одной из землянок

вдоль стены было размещено свыше 30 целых черепов песца и много

обломков их. Объяснение этого обычая, по мнению В. Н. Чернецова,

следующего в этом вопросе за В. Г. Богоразом-Таном, должно искать

в обрядах, сопровождающих праздник воскрешения зверей, известный

у ряда северных народов — чукчей, эскимосов, ительменов и др.

По характеру остатков песца — животного, игравшего значитель-

ную роль в жизни обитателей этой стоянки, — можно видеть, что подоб-

ные обычаи существовали уже в эпоху Гагаринского палеолитического

поселка. Нужно заметить, однако, что и мамонт представлен в обста-

новке Гагаринского жилища находками, как будто не оставляющими

сомнения в особом месте, которое занимало это животное в религиозных

воззрениях палеолитического человека. Не говоря уже о находках мно-

гочисленных изображений мамонта в поселениях позднего палеолита,

начиная с ранней его поры в самом Гагарине имеются некоторые ука-

зания в том же направлении в виде находок четырех хвостов мамонта,

которые, по мнению С. Н. Замятнина, должны были служить атрибу-

том охотничье-магических танцев

1

.

0 значении песца в жизни обитателей Гагаринского жилища сви-

детельствует обилие его остатков, составлявших более половины (по

В. И. Громову, почти 75%) всех собранных здесь костей животных.

Помимо различных частей скелета, в частности трубчатых костей,

использовавшихся для изготовления орудий, в находках часто встре-

чаются обрубленные лапки песца, затем целые черепа этого животного-

1

С. Н. Замятнин, ук. соч., стр. 61—62.

444 _

ГЛАВА ПЯТАЯ

и очень много зубов, служивших наиболее обычным украшением (аму-

летом) для обитателей землянки. С этой целью зубы песца у основания

обстругивались и просверливались. С. Н. Замятнин полагает, что песец

являлся предметом охоты в Гагарине не только как пушной зверь, но

и шел в пищу — поскольку об этом можно судить по состоянию костей.

Учитывая возможный элемент случайности в отношении отсутствия

остатков животных, не игравших значительной роли в существовании

охотничьей группы, и судя по полному отсутствию типичных предста-

вителей лесной фауны, можно думать, что окружавший гагаринского

человека ландшафт имел в ту эпоху в районе стоянки полупустынный,

тундро-степной характер, благоприятный для таких животных, как

песец, северный олень, заяц, лисица, сурок/ Небольшое количество

остатков северного оленя в Гагарине не говорит, очевидно, в пользу

относительной мягкости климатических условий, так как это животное,,

которое, вероятно, вело здесь обычный кочевой образ жизни, — пере-

двигаясь с наступлением зимы от окраины ледника (находившегося

в то время, как видно, где-то севернее Оки) к югу, в область степных

открытых пространств, — могло по тем или иным более или менее

случайным причинам отсутствовать в ближайших окрестностях

Гагарина.

В пользу относительно незначительного распространения леса в

окрестностях палеолитического поселения говорит и присутствие в ис-

следованном жилище костного угля, особо отмеченное С. Н. Замятни-

ным и свидетельствующее о применении кости в качестве топлива.

Обработан- Внутреннее пространство жилья, как уже отмечалось, было цели-

ный

ком заполнено всякого рода отбросами обитания вместе с значитель-

кремень

ньш количеством

кремневых и костяных изделий. Многочисленный

инвентарь этих находок достаточно разнообразен, что особенно интерес-

но, если учесть, что все эти остатки связаны с жилищем, размеры ко-

торого свидетельствуют о его заселенности сравнительно небольшой

охотничьей общиной. Изделия из камня, составляющие основную группу

вещественных остатков, дают, по подсчету С. Н. Замятнина, не

менее 600 законченных орудий, не считая большого количества пла-

стинок, отщепов и производственных отбросов. Материалом для них

служил валунный кремень преимущественно темносерых и более свет-

лых оттенков, желтый и красный роговик, кварцит и плотный разно-

цветный песчаник. Весь этот каменный материал добывался в морен-

ных наносах, недалеко от стоянки, однако его первичная обработка,

видимо, происходила главным образом вне жилья, по крайней мере

среди других находок нуклеусы составляют сравнительно редкое явле-

ние. Имеется лишь один крупный экземпляр нуклеуса в виде только

что начатого обработкой крупного кремневого валуна, на котором под-

готовлена верхняя площадка и произведено несколько предварительных

сколов (см. рис. 118). Остальные же носят характер сработанных и, воз-

можно, использованных для чисто технических целей ограненных ско-

лами кусков кремня. Возможно также, что расщепление камня, то есть

его первичная обработка, происходило вообще- лишь периодически

где-либо в окрестностях поселения в определенные времена года, когда

подготавливался материал для выделки орудий.

Среди массы пластинок, общее число которых превышает 1000 эк-

земпляров, лишь немногие имеют крупные размеры (13—14 см). Но

и орудия изготовлены, как правило, из сравнительно небольших пла-

стин и отщепов. Это обстоятельство наряду с общим обликом камен-

ного инвентаря придает находкам в Гагарине в известной мере, скорее,

\

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ

445-

пожалуй, „ориньякский , чем „солютрейский характер, хотя типы ка-

менных орудий Гагарина в общем все же сравнительно мало чем от-

личаются от описанного выше инвентаря стоянки Полякова (Ко-

стенки I).

Здесь имеются, хотя и в небольшом количестве, пластины доволь-

но больших размеров с естественным заострением, которые, несомнен-

но, использовались как наконечники копий. Из орудий законченного

характера можно указать грубые, часто многофасеточные резцы на

массивных коротких пластинах и отщепах (около 50% всех орудий),

скребки с различным характером рабочего конца, отделанного ретушью,

наметчики с угловатым режущим рабочим острием, маленькие ножички

и острия в виде пластиночек с притуплённым краем и некоторые дру-

гие, менее характерные формы. Но наиболее интересным для опреде-

ления времени стоянки является наличие в каменном инвентаре Гага-

рина наконечников типа „с боковой выемкой", иногда более крупных

(до 6 см), но наряду с ними и совсем миниатюрных. Последние вряд ли

могли иметь значение наконечников дротиков или клинков охотничьих

ножей, каковымй естественно считать более крупные экземпляры.

Присутствие этого достаточно типичного орудия хорошо датирует

Гагаринское палеолитическое жилище временем второй половины ори-

ньяко-солютрейской эпохи.

Если общий характер каменного инвентаря в сборах С. Н. Замят-

нина по типологическим признакам как будто позволяет говорить, ско-

рее, о позднеориньякском возрасте памятника, то условность такого

определения лучше всего иллюстрируется одной сделанной здесь на-

ходкой. Среди множества обработанных пестроцветных кремней и ро-

говиков здесь оказалось всего три орудия (резца), изготовленных из

чуждого данной местности черного мелового кремня. Это обстоятель-

ство приобретает значение в свете того факта, что меловой кремень,

хорошо известный по находкам в Костенках, мог попасть в Гагарине,

вероятно, только из более южной части Воронежской области, где име-

ются выходы этого кремня, но не ближе чем на расстоянии 100—150 км.

Один из резцов оказался изготовленным из обломка крупного нако-

нечника костенковского типа, сохранившего свою концевую „солютрей-

скую" отделку.

„Является совершенно несомненным, — говорит С. Н. Замятнин, —

что три описанных выше кремня занесены в Гагарино либо непосред-

ственно из Костенковской стоянки, либо из местонахождения, абсолют-

но тождественного по 'культуре и весьма близкого к этой стоянке по

географическому положению"Отсюда он достаточно убедительно

доказывает одновременность Гагарина и Костенок I, хотя последнее

местонахождение может считаться вполне типичным памятником для

позднего солютре Восточной Европы.

Сам факт находки кремней, происходящих из района, достаточно

удаленного от места поселка, заслуживает внимания уже потому, что

он несовместим с представлением о замкнутости существования палео-

литических общин уже в раннюю пору позднего палеолита.

Изделия из кости в Гагарине не дают ничего такого, что выхо-

дило бы из рамок обычного инвентаря поселений той эпохи. Однако

их многочисленность при сравнительно небольших размерах исследован-

ного жилья представляет факт, заслуживающий внимания. По подсчету,

здесь найдено около 100 подобных вещей, включая незаконченные орудия

и обломки. Наиболее обычным видом костяных поделок являются

1

С. Н. Замятнин, ук. соч., стр. 55.

Изделия

из

мелового

кремня

Изделия

из

кости

446 _ ГЛАВА ПЯТАЯ

Женские

фигурки

различные острия в виде „шильев", сделанные большей частью из рас-

колотых трубчатых костей песца и зайца.

Бивень мамонта применялся преимущественно для более тонких

поделок этого типа, в частности для игл, правда еще не снабженных

ушком, к которым нить просто привязывалась, для чего они иногда

имеют поперечные нарезки. Иглы с ушком в восточноевропейских на-

ходках известны пока лишь для самого конца описываемого нами вре-

мени (Мезин). Более крупные вещи из кости в Гагарине представлены

лишь в единичных экземплярах — это длинные, уплощенные, заострен-

ные стержни, очевидно наконечники копий, затем лощила обычного

вида — с заточенным в виде лопаточки рабочим концом.

Интересны находки небольших игольников, сделанных из отрезков

трубчатой, вероятно птичьей, кости, на одном из которых заметна тон-

кая орнаментальная нарезка.

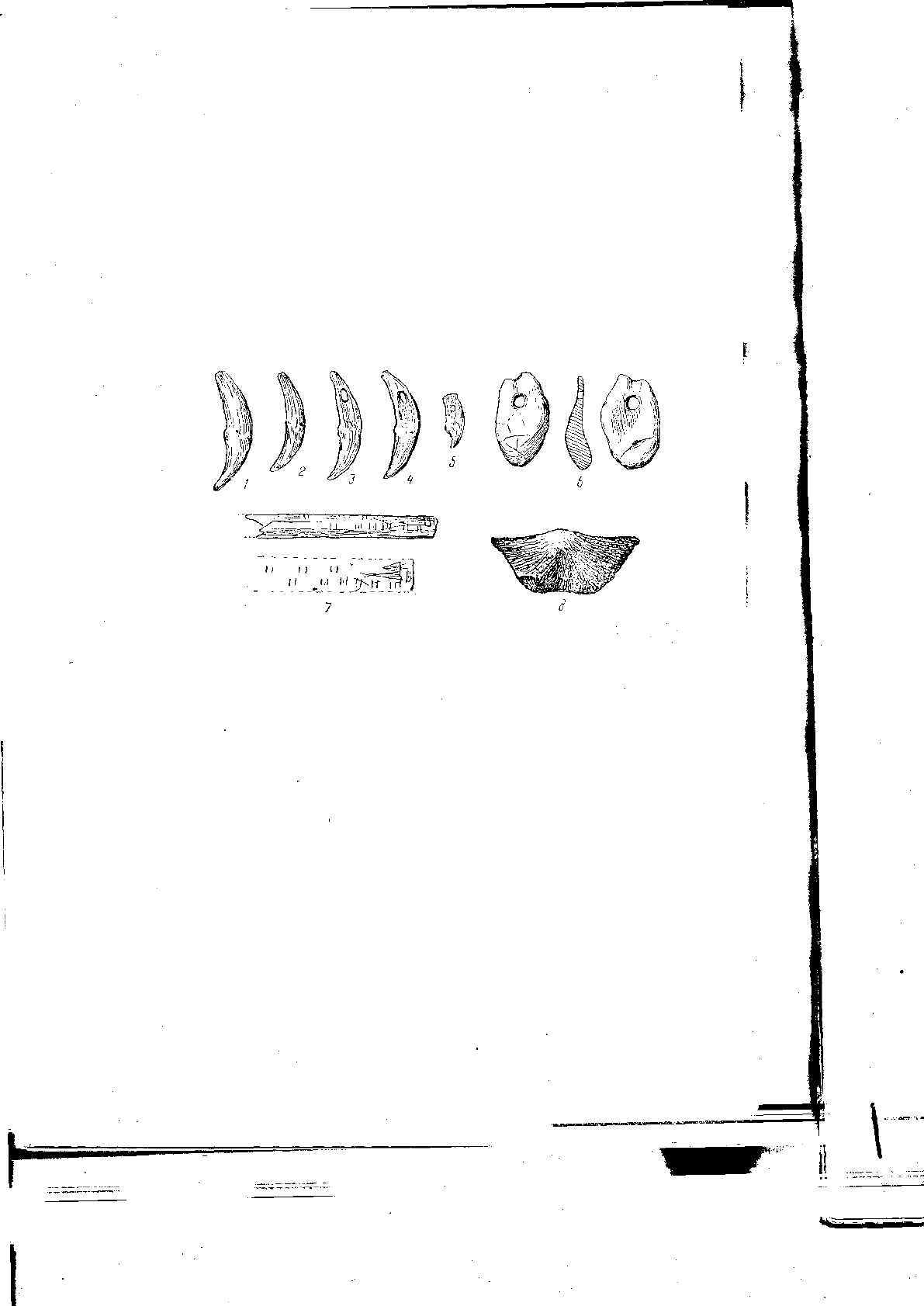

Рис. 194. Гагарино.

1—5 — зубы мелких хищников, служившие амулетом; 6 — подвеска из сло-

новой кости, повторяющая рудиментарный клык оленя; 7 — игольник

из трубчатой птичьей кости; 8 — ископаемая раковина.

Из предметов, связанных с определенным мировоззрением, чаще

всего встречаются зубы хищников — песца и лисицы (рис. 194), нередко

просверленные для подвешивания. Встреченные в одном месте в зна-

чительном количестве такие зубы должны были входить в состав ка-

кого-то более сложного убора. То же значение предметов апотропеиче-

ского характера (оберега) должны были, очевидно, иметь известные нам

также по Мезину и Мамонтову гроту (Польша) любопытные подвески,

выточенные из слоновой кости и имитирующие атрофированные клыки

оленя. Как известно, эти оленьи клыки вплоть до самого последнего

времени являются одним из наиболее обычных охотничьих амулетов.

Красящие вещества представлены в Гагарине целой серией образ-

чиков охристой краски разных оттенков красного, коричневого и жел-

того цветов.

Особенно интересной является находка среди остатков жилища

нескольких маленьких фигурок из слоновой кости, изображающих жен-

щину с ее знакомыми нам чертами; из них три хорошо отделаны (см.

табл. VIII, IX и рис. 169), тогда как остальные лишь как бы намечены

вчерне. Гагаринские фигурки имеют небольшие размеры, напоминая

р этом отношении женские статуэтки из гротов Ментоны, с которыми

они вообще обнаруживают значительное сходство. Две из них принад-