Егоров Б.Ф., Лотман Ю.М., Вердеревская Н.А., Щукин В.Г. и др. Из истории русской культуры. Том V (XIX век)

Подождите немного. Документ загружается.

попечителем Московского учебного округа был бригадный генерал А. А. Писарев,

типичный «скалозуб», его в первую очередь интересовали преобразования на военный лад

студенческих мундиров, а в области учебных программ он решительно боролся за

сокращение предметов и за усиление воспитания в духе «веры и нравственности».

Профессура, при всем ее верноподданничестве, жаловалась на генерала в министерство, и

с 1830 г. попечителем был назначен князь С. М. Голицын, вельможа екатерининских

времен, просто пренебрегавший должностью и университетом. Друг Пушкина князь П. А.

Вяземский, заметив, что на балу у попечителя «не было ни одного члена

университетского», ядовито объяснил: «Наши вельможи думают, что ученость нельзя

впускать в гостиную. Голицын, как шталмейстер, который конюшней за-ведывает, но

лошадей к себе не пускает» (Вяземский, IX, 139—140). Достаточно было студентам

сделать несколько шагов к свободе мнений и творчества, как их ожидали страшные

последствия. А. И. Полежаев за вольнолюбивые стихи был не только изгнан из

университета, но и отдан в солдаты. Нечего и говорить, что студенческие кружки ра-

дикально-политического направления (трех братьев Критских, Н. П. Сунгурова,

Герцена—Огарева) жестоко преследовались, участников ожидали тюрьмы и ссылки. Да и

видных профессоров на гуманитарных факультетах было

304

мало. Доживал свой век старый скептик историк М. Т. Ка-ченовский. Привлекал

студентов хорошим знанием современной немецкой философии эстетик и литературовед

И. И. Давыдов, впоследствии все более и более тускневший как ученый и педагог, зато,

благодаря лакейству перед верховной властью ставший академиком и директором Педаго-

гического института в Петербурге. Промелькнул и ушел в журналистику искусствовед Н.

И. Надеждин. Молодые консервативные профессора историк М. П. Погодин и лите-

ратуровед С. П. Шевырев, сперва привлекшие студентов творческой активностью и

свежими идеями, потом как-то ослабили свое влияние из-за сокращения научной деятель-

ности (в сороковых годах они увлеклись изданием журнала «Москвитянин») и появления

выдающихся конкурентов.

В 1835 г. попечителем Московского учебного округа был назначен крупный вельможа

граф С. Г. Строганов. Он был относительно независим от министра Уварова и был

обуреваем гордым желанием сделать Московский университет лучшим в стране. Поэтому

он сам отбирал среди талантливой научной молодежи достойных и* перспективных

преподавателей, находил средства для их заграничных командировок, публикации трудов,

новых штатных мест и т. д. И буквально через 3—4 года университет расцвел: кафедру

всеобщей истории возглавил недавно вернувшийся из длительной заграничной

стажировки Т. Н. Грановский; вскоре к нему присоединился талантливый его ученик П. Н.

Кудрявцев; кафедрой энциклопедии права руководил своеобразный гегельянец П. Г. Ред-

кий, в дальнейшем один из основателей русской педагогической науки и педагогической

общественной деятельности. Несколькими годами позже в университет пришли будущий

либеральный публицист, юрист и историк К. Д. Кавелин и будущий знаменитый историк

С. М. Соловьев. Целые поколения студентов помнили с благодарностью это время,

оставили восторженные воспоминания о эпохе Грановского.

Но царствование графа Строганова продолжалось недолго: подспудное да и явное его

противостояние всесиль-

305

ному тогда министру Уварову кончилось вынужденным уходом попечителя в отставку в

1847 г. Однако не рой другому яму: в 1849 г. был отставлен и сам Уваров, который на

фоне «мрачного семилетия», наступившего после европейских революций 1848 г.,

оказался слишком либеральным! Уваров не согласился с новой аракчеевщиной по от-

ношению к университетам (в окружении Николая I была идея вообще закрыть

университеты, но ограничились сокращением во всех университетах числа студентов до

300, впрочем, не включая сюда медицинские факультеты: Россия, как говорилось, остро

нуждалась во врачах, а, видимо, идеологической крамолы от медиков не ждали).

Сменивший Уварова на посту министра народного просвещения князь П. А. Ширинский-

Шихматов привел университетские правила в гармонию с общим духом николаевского

времени, чему некоторые пункты устава 1835 г. явно противоречили: ректоры теперь не

выбирались, а назначались министром, неугодного декана министр тоже мог сместить и

назначить «своего»; деканы должны были, в духе Магницкого, пристально следить за

преподавателями, за малейшим отклонением от учения православной церкви и от

принципов самодержавия; запрещались заграничные командировки преподавателей,

упразднялись кафедры философии, а основы философии и логики должен был

преподавать священник-богослов. Ф. Н. Устрялов, студент Петербургского университета в

1852—1856 гг., пишет в своих воспоминаниях: «По недавно установленной программе

логика превращалась в богословие (...). Логика читалась нам о. Райковским весьма

своеобразно: ни студенты, ни даже сам профессор не были в состоянии уяснить себе, о

чем собственно идет речь» (Ист. Вестник, 1884, №7, 114).

И в других предметах целый ряд тем становился запретным (например, историк не мог

упомянуть о вече и ересях в допетровской Руси). Повышение платы за обучение

ограничивало доступ в университеты юношей недво-

306

рян; вообще было рекомендовано принимать «преимущественно дворян».

Ужасное впечатление оставалось у всех (кроме царя и министра, очевидно) от

попечителей центральных учебных округов. Петербургским в 1845—1856-х гг. ведал М.

Н. Мусин-Пушкин. Эта старинная русская фамилия дала замечательных деятелей науки и

культуры: А. И. Мусина-Пушкина, президента Академии художеств в 1790-х гг., историка

и археографа, издателя «Слова о полку Игореве»; А. А. Мусина-Пушкина, химика и

минеролога, почетного члена Академии наук, автора ценных работ по платине. Но наш

Михаил Николаевич не следовал примеру предков, хотя постоянно терся близ науки и

высшего образования: он 18 лет был попечителем Казанского учебного округа, а потом

вот 12 — столичного. Увы, он привнес в руководство научной и учебной деятельностью

скалозубовские нравы.

Тот же Ф. Н. Устрялов так охарактеризовал попечителя: «Он свыкся с казарменною

жизнью и все спасение находил в дисциплине прежних, . аракчеевских времен.

Дисциплину он старался применить и к науке, и к профессорам, и к студентам (...). В нем,

точно в последнем осколке, воплощались отживший строй жизни, порядок ненавистных

времен: все то, что дали нам казенщина, солдатчина, крепостное право и барство,

выражалось в нем во всем своем безобразии» (там же, №6, 598—599).

Мусин-Пушкин был страшно рад, когда во время Крымской войны студентов стали

обучать военному делу. И ходил по городу такой анекдот: наблюдал попечитель

маршировку студентов; все в строю по команде шагнули правой, а один какой-то бедолага

ошибочно поднял левую ногу — и попечитель гневно заорал: «Эй, ты! кто это поднял обе

ноги?1»

Приблизительно таким же был и московский попечитель В. И. Назимов (1849—1855),

генерал, назначенный Николаем управлять первым русским университетом. Назимов,

пожалуй, еще жестче и суровее, чем Мусин-Пушкин, вводил военную дисциплину. О его

стремлении к

307

порядку ходило тоже немало анекдотов. Осматривая университетскую библиотеку,

попечитель возмутился беспорядочными пустыми местами в книжных шкафах: есте-

ственно, книги выдавались так, как их запрашивали преподаватели и студенты, отнюдь не

подряд. Назимов же потребовал выдавать книги строго по порядку, и лишь по заполнении

возвращенными книгами одного шкафа — приступать ко второму. Такой же взрыв

возмущения вызвала у попечителя расстановка скульптур Аполлона и девяти муз: четыре

стояли с одной стороны небожителя, пять — с другой. Асимметрия разозлила генерала;

никаких доводов относительно нечетного числа муз он не хотел слушать: «Разве нельзя

было заказать десятую?!»

Естественно, при все большем деспотизме падала нравственность ученой корпорации. Это

особенно заметно при сравнении «маловской» истории 1831 г. с «крылов-ской» 1847 г. —

обе произошли в Московском университете. М. Я. Налов — профессор уголовного права,

консервативный, недалекий, раздражал студентов грубыми выходками, и они решили

«восстать»: в ответ на его очередное хамское замечание («Вы выражаете ваши мысли, как

лошади, ногами») вся студенческая масса зашумела, вскочила, выгнала Малова из

аудитории, бросив ему вослед галоши. Боялись царских указаний отправить в ссылку, в

солдаты, но, видимо, и руководство университета, и сам Николай I оценили уровень

Малова по достоинству, он был отправлен в отставку, а шесть студентов-зачинщиков, сре-

ди которых был и юный А. К. Герцен, посидели несколько дней в карцере (куда друзья

непрерывно приносили им вино и деликатесы, и заключенные пировали ночи напролет,

отсыпаясь днем).

Н. И. Крылов был профессором римского права в самую мрачную пору николаевского

царствования, и история с ним демонстрирует иные нравы. Крылов, в отличие от Малова,

был умен и талантлив как лектор, но отличался не меньшей неотесанностью, невежеством,

да еще и оказался взяточником. Выдающиеся профессора университета

308

презирали его, но, как часто бывает, терпели, а чашу терпения переполнил конкретный

факт. Крылов в пьяном виде подрался с женой, она ушла из дому, да еще и рассказала про

взятки. А она была из известной семьи Коршей: брат ее Евгений редактировал газету

«Московские ведомости», выходившие под эгидой Московского университета, сестра

Антонина — жена профессора К. Д. Кавелина. Группа самых видных профессоров — Т.

Н. Грановский, П. Г. Редкий, Кавелин и присоединившийся к ним Корш предъявили

попечителю графу Строганову ультиматум — или он удаляет Крылова из университета,

или удаляются они. Строганов в общем занял их сторону и уже договаривался в

министерстве о переводе Крылова в Харьковский университет, но Крылов нашел

поддержку у министра Уварова, который вскоре смог убрать самого попечителя

Строганова и тогда победа оказалась за взяточником, пьяницей и грубияном. А

замечательным профессорам пришлось подавать в отставку. Университет потерял

знатоков и любимцев студентов, лишь отставка Грановского не была принята: посланный

в свое время учиться за границу, он еще не отработал положенный срок и вынужден был

остаться. Характерно, что студенты не поднялись на защиту обиженных.

Смерть Николая I в 1855 г. положила конец и «мрачному семилетию», и вузовской

аракчеевщине. Сразу же были отменены количественные нормы университетских сту-

дентов, их стали принимать неограниченно; беспрепятственно могли поступать не

учившиеся в гимназиях и лица из податных сословий; вне университета студенты могли

ходить в любой одежде, а в 1861 г. и вообще отменили форму; восстановили закрытые при

Николае кафедры философии и государственного права.

И, как при Александре I, стали открываться новые университеты: в 1864 г. —

Новороссийский (позднее названный по городу Одесским), в 1869 г. — Варшавский; много

лет никак не мог открыться первый сибирский университет, Томский, он начал работать

уже при Александре III в 1888 г.

309

Но не обошлось в либеральные годы и без провалов. Почему-то Александру II вздумалось

укрепить проведение образовательных реформ «твердой рукой» военных, и он летом 1861

г. министром народного просвещения вместо либерального Е. П. Ковалевского назначил

адмирала графа Е. В. Путятина, а попечителем Петербургского учебного округа —

генерала Г. И. Филиппсона. В своей морской и сухопутно-военной областях они проявили

незаурядные таланты, но руководить сферой образования не смогли. Сразу же стали

создавать строгие правила для студентов: запреты на сходки, закрытие студенческих

библиотек и касс взаимопомощи; студентам выдавались матрикулы — не нынешние

зачетные книжки, а нечто вроде паспорта и пропуска в университет. Студенты

заволновались уже перед началом учебного года. К генералу Филиппсону отправили

депутатов с просьбой к попечителю прийти на общее студенческое собрание и разъяснить

многие темные места в новых правилах. Филиппсон же сказал, что он не оратор, не

пойдет, а студентам рекомендовал заниматься науками, а не сходками. Университет все

больше бурлил, занятия начались, а после, лекций каждый день возникали сходки и

митинги. Начальство стало запирать аудитории после занятий. Студенты, особенно

волнуясь за судьбу своих неимущих товарищей (а отменили не только кассу, но и

публичные лекции и концерты в пользу студентов), взломали дверь актового зала и

устроили там сходку. Это уже бунт! Попечитель приказал закрыть на время университет.

В понедельник 25 сентября 1861 г. громадная толпа студентов собралась у здания

университета, стала требовать Филиппсона, чтобы он разъяснил, на какой срок пре-

кращены занятия и т. д. Генерал находился в главном здании, но отказался выйти, велел

объявить, что его нет. Тогда студенты всей многотысячной массой отправились к

попечителю на дом — он жил на Колокольной улице, близ Владимирского собора. Пока

студенты шли по Невскому, военный генерал-губернатор и полицмейстер приняли меры,

310

стянули к дому попечителя полицейских и солдат. Филипп-сон, видимо, понял, что

дело нешуточное — и помчался из университета домой. На этот раз он был тих,

старался успокоить студентов, согласился принять делегацию — не на дому, а в

университете. Студенты, не доверяя попечителю, потребовали, чтобы он именно

тотчас, вместе со всей студенческой массой вернулся в университет — и шествие во

главе с попечителем опять отправилось по Невскому к Дворцовому мосту. Филиппсон

пообещал на следующей неделе открыть университет. Студенты разошлись.

А ночью начались аресты! Забрали 30 зачинщиков. Думали, это отрезвит студентов.

Наоборот, в среду 27-го сентября чуть ли не дошло до вооруженных стычек. Мало

того, что университетские студенты собрались у закрытого здания, к ним

присоединилось много студентов из других учебных заведений. Будущий

революционер, тогда — полковник Артиллерийской академии П. Л. Лавров уговорил

многих офицеров явиться утром к университету — может быть, придется защищать

студентов. Когда студенты и офицеры стали собираться, выяснилось, что в здании, как

в штабе, восседают генерал-губернатор, обер-полицмейстер, министр, а здание

окружено батальоном солдат, жандармами и полицейскими. К счастью, до крови дело

не дошло, конфликты быстро глушились умными офицерами со стороны.

Полицмейстер потянул за руку одного офицера, тот обнажил саблю — полицмейстер

ретировался. Другого офицера генерал-губернатор приказал солдатам арестовать и

отвести на какую-то вахту, но когда они удалились на несколько шагов в сторону,

офицер скомандовал: «Налево кругом, марш!» — и солдаты подчинились, оставили

его в покое. Противостояние ничем не закончилось, все разошлись.

В октябре министр Путятин объявил в газетах, что университет готов открыться, а

желающие продолжать образование должны по почте прислать заявление на имя

ректора и получить матрикулы. В день открытия универ-

311

ситета выяснилось, что «штрейкбрехеров» оказалось всего несколько десятков, да и те

"под влиянием товарищей начали публично рвать матрикулы. Но без матрикулов —

поставили сторожей! — в университет не пускали, началось возмущение — опять сходка.

Наиболее беспокойных студентов, штурмующих двери, окружили тройной цепью солдат,

отвели в Петропавловскую крепость, потом частично — в Кронштадт. Их оказалось 300

человек. Продержали под арестом несколько недель. Затем пять студентов сослали в

Сибирь, 32 исключили. Занятия начались лишь в 1862 г. История разнеслась не только по

стране, но и по всему миру. Александр понял свою ошибку, заменил в декабре 1861 г.

Путятина и Филиппсона на либерального А. В. Голицына и относительно либерального

тогда И. Д. Делянова. «Военный» эксперимент дорого обошелся Петербургскому уни-

верситету. Помимо студенческих несчастий университет лишился цвета своей

профессуры: лучшие наставники в знак протеста во время противных пертурбаций ушли в

октябре из Петербургского университета: юристы К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович, Б. И.

Утин, литературовед А. Н. Пы-пин, историк М. М. Стасюлевич (чуть позднее к ним при-

соединился Н. И. Костомаров). Ушел в отставку многолетний ректор (с 1840 г.!) П. А.

Плетнев.

В 1863 г. был принят новый университетский устав, весьма либеральный. Университет

получал автономию, высшим органом управления становился Совет, который выбирал

руководство и преподавателей, мог вводить (или ликвидировать) факультеты и отделения,

отправлять способных выпускников учиться за границу, окончательно утверждать

получение ученых степеней (при Николае I даже кандидатская степень — по-нашему,

добротная дипломная работа и ее защита — утверждалась попечителем учебного округа, а

магистра и доктора утверждал сам министр!). Правда, несмотря на протестующие голоса,

были сохранены обязательный учебный план и переходные экзамены. Не было отменено и

обязательное посещение занятий, хотя реально, из-за необходимости многим студен-

312

там одновременно с учебой зарабатывать себе на хлеб (уроки, переписка, корректуры

и т. д.), да и благодаря наличию в продаже почти всех читаемых лекций, издаваемых

предприимчивыми студентами в виде литогра.-фий, университетское начальство

сквозь пальцы смотрело на вольное посещение-непосещение занятий.

Вероятно, страшась новых сходок и новых совместных действий студентов,

составители устава 1863 г. включили туда несколько неприятных пунктов: студенты

должны были юридически выступать как отдельные личности, запрещалось иметь

какие-либо корпорации; даже студенческая касса, библиотека, читальня были

запрещены; нельзя было отправлять делегацию или группу для объяснения с

начальством и т. д. Но это еще были цветики, ягодки контрреформ начались позднее.

В 1866 г. либерального министра народного просвещения А. В. Голицына сменил

консервативный граф Д. А. Толстой, который начал борьбу за ограничения автономии,

за подчинение университета попечителю и министру. В конце царствования

Александра II на новой либеральной волне Толстой был уволен, но его преемнику А.

А. Сабурову ничего не удалось сделать — после убийства царя в марте 1881 г. все

перевернулось, Александр III снова начал назначать консервативных чиновников, и

вскоре министром народного просвещения был назначен И. Д. Делянов, который по

стопам Толстого провел, несмотря даже на сопротивление большинства членов

Государственного совета, новый университетский устав 1884 г.

Новым уставом ликвидировалась автономия. Ректора утверждал сам император — по

представлению министра! На четыре года. На четыре же года назначались деканы —

теперь уже министром по представлению попечителя. Университетский совет мог

избирать лишь профессоров, да и те должны были утверждаться министром. А

министр мог и, минуя совет, сам назначить профессора.

Вводились государственные экзамены. По идее устава комиссия должна была

составляться полностью из

313

лиц, не имеющих отношения к университету: этим тоже как бы отменялась

университетская автономия. Знания и идеология студентов теперь контролировались

«чужой», т. е. «своей» для попечителя и министра комиссией. Но реально оказалось

весьма затруднительным, особенно в провинциальных университетах, составлять

комиссию из не университетских специалистов. Поэтому порешили ограничиться

назначением постороннего председателя комиссии; обычно это был профессор из другого

университета. Увеличилась плата за обучение: этим хотели ограничить приток в

университеты разночинцев, особенно семинаристов и евреев. В 1840-х гг. для евреев были

установлены процентные нормы при поступлении в средние школы и вузы: в черте

оседлости (т. е. в пределах Киевского, Одесского, Варшавского, Виленского, Дерптского

учебных округов) и в Западной Сибири — 10 %, Казанского и Харьковского округов —

5%, Петербургского и Московского — 3%. Чтобы попасть в эту узкую щель, надо было

блестяще сдать вступительные экзамены. Но тогда принятые евреи выделялись своей

талантливостью — это очень не нравилось реакционерам, и одно время в министерстве

был утвержден принцип жребия: все поступавшие евреи участвовали в жеребьевке,

независимо от уровня, и тогда выбор был предоставлен чистой случайности. Слава Богу,

этот принцип просуществовал недолго, а процентная норма — значительно дольше, она

вошла в XX век. Существовала еще, после Польского восстания 1863 г., процентная норма

для поступающих поляков.

Студенты все шире и инициативнее боролись в конце века за отмену всех ограничений, за

право объединяться в свои организации и т. д. Но все эти битвы и их резуль^ таты уходят

в XX век, лишь революции 1905 г. и февральская 1917 г. сняли все главные проблемы и

запреты.

* * *

314

Все, о чем говорилось выше, касалось «мужского» образования. Просвещение женщин

в России — особая тема.

До середины XVIII века не было постоянных женских учебных заведений, хотя есть

сведения, что княжна Анна Всеволодовна еще в 1086 г. открыла в Киеве школу для

девочек, при Андреевском монастыре. Дворянство нанимало для девочек бонн,

гувернанток, домашних учителей, в среде духовенства тоже существовало домашнее

образование, чаще всего без всяких наемников, с помощью старших братьев и сестер

или родителей. А низшие сословия могли рассчитывать лишь на обучение девочек

чтению и письму при монастырях. Но с середины XVIII века стали открываться

главные народные училища и просто народные училища для низших сословий, где,

кстати, было совмещено обучение мальчиков и девочек.

При Екатерине II был открыт первый Институт благородных девиц в Петербурге —

Смольный (1764), названный так по имени Смольного монастыря, у которого взяли

часть зданий. Это было совершенно закрытое учреждение, куда принимались только

дети потомственных дворян. Попасть в него было очень трудно, нужны были

вельможные родители или родственники или, по крайней мере, столичные связи у

родителей. «Институт» не означал высшего образования, по знаниям выпускницы

даже не дотягивали до уровня программ мужских гимназий. Лишь по специфически

«женским» предметам — французский язык и танцы — девицы, можно сказать, полу-

чали высшее образование.

В XIX веке, по инициативе вдовствующей императрицы Марии Федоровны, супруги

Павла I, открылось еще несколько петербургских женских институтов, куда был

открыт доступ не только столбовым дворянам, но и детям более простых чиновников и

офицеров: Екатерининский, Патриотический, Павловский; училище для сирот —

Мариинский институт. Стали открываться институты в Москве и крупных

губернских городах. Характерна также организация институтов и училищ для девиц

среднего

315

сословия (в Петербурге первое из них так и называлось: ^Мещанское училище*

1

. После

смерти Марии Федоровны (1828) было создано специальное IV отделение царской

канцелярии, ведавшее всеми учреждениями покойной императрицы.

Россия XIX века была также наводнена частными пансионами. Женские были, как

правило, в руках предприимчивых француженок. Подобно мужским, пансионы были

разного уровня, престижности, стоимости.

В деле женского образования неоценима роль императрицы Марии Александровны,

супруги Александра П. Она покровительница не только русского Красного Креста, но и

женских гимназий. Идея же, разработка планов и т. д. принадлежит известному педагогу

проф. Н. А. Вышнеградско-му, по инициативе которого было открыто в 1880 г. Ма-

риинское училище в Петербурге. На опыте этого училища затем были организованы

женские гимназии по всей стране. Опять же по инициативе Вышнеградского, при

Мариинском училище были открыты педагогические курсы по подготовке учительниц для

женских гимназий.

Вслед за ведомством императрицы Марии и Министерство народного просвещения стало

открывать женские гимназии. Они были 7-классные, с 8-м педагогическим классом.

Программы приблизительно соответствовали курсу мужских гимназий; несколько была

сокращена математика. Окончившие 7 классов получали аттестат учительниц начальных

школ, 8 классов — звание домашних учительниц. Подобно мужским, только 3-классные,

были женские прогимназии. К концу века в стране было свыше 100 женских гимназий и

около 200 прогимназий.

Высшее женское образование в России испытывало немыслимые трудности. С реформ

1860-х гг. началась борьба

1

Любопытно, однако, что Мария Федоровна отменила в женских учебных заведениях для недворянок

преподавание музыки и танцев: дескать, благородным девицам это нужно, а мещанкам — вредно в

нравственном отношении, ибо может привести к гибельным увлечениям. А в середине XIX века

знаменитый В. И. Даль опасался, что грамотность может расшатать нравственность у крестьян.

316

прогрессивных интеллигентов за допуск женщин в университеты. В либеральную

реформистскую щелочку женщинам в качестве вольнослушателей разрешили посещать

лекции в Петербургском университете и Медико-хирургической академии. Особенно

много женщин желало стать врачами. Но очень быстро щелочка закрылась, и снова

женщинам было запрещено учиться в обычных вузах. Только самым энергичным и

талантливым удавалось пробиться сквозь стену запретов, да и тем было потом всю жизнь

трудно. Показательна в этом отношении судьба В. А. Каше-варовой. Сирота, разведенная

жена купца, запрещавшего ей учиться, она, окончив несколько акушерских курсов,

добилась персонального разрешения военного министра Д. А. Милютина учиться в

Медико-хирургической академии. Она с отличием кончила академию, затем защитила там

докторскую диссертацию. Но она так и не смогла добиться официальной, государственной

службы, занималась лечением крестьян.

Так как при Александре II выезд за границу был облегчен, то русская молодежь наводнила

немецкие и швейцарские университетские города (жизнь в них была относительно

дешева), и среди них был большой процент женщин. В 1873 г. в Цюрихском университете

обучалось 182 русских студента, а среди них — 104 женщины, т. е. почти 60%.

Первые женские «почти» вузы в России открыты в 1869 г. — Аларчинские в Петербурге (у

Аларчина моста в здании 5-й гимназии) и Лубянские в Москве («почти» потому, что

несмотря на высокий уровень преподавателей, из-за слабой подготовки многих

слушательниц в целом не удавалось далеко выйти за пределы программ мужских гимна-

зий). Первые же русские вузы — Высшие женские курсы профессора В. И. Герье в

Москве (открыты в 1872 г.), в Казани (1876) и Киеве (1878). Обучение с двухлетнего очень

быстро выросло до 4-летнего; на курсах было два отделения, с некоторыми вариантами:

историко-филологическое и физико-математическое. Конечно, подавляющее большин-

ство, слушательниц училось на первом отделении. Но глав-

317

ным женским вузом России стали Бестужевские курсы в Петербурге (1878), названные по

имени возглавлявшего их в первые годы существования известного историка проф. К. Н.

Бестужева-Рюмина. Эти курсы особенно прославились по творческой атмосфере, по

демократическому духу, по университетской широте знаний. Прозвание «Бестужевка»

стало в конце XIX — начале XX веков как бы дипломом на высшую интеллигентность.

Любопытно, что в 1870-х гг. консервативный министр граф Д. А. Толстой весьма

сочувственно встретил идеи об открытии женских вузов в России. Оказывается, он

надеялся — и справедливо! — что тогда значительно уменьшится поток студенток в

крамольную Западную Европу. Но свободный выбор профессоров с относительно

свободными программами занятий в русских женских вузах раздражал начальство, и

реакция при Александре III крепко затронула женское образование, в 1886 г. был за-

прещен прием во все высшие женские учебные заведения. С большим трудом возобновить

прием Бестужевским курсам удалось лишь в 1889 г., а в других городах еще позднее. И

почти полностью была ликвидирована выборность: если раньше большую роль играли

педагогические советы и выборные администраторы-распорядители, то теперь директор и

инспектриса назначались министерством, а директор отбирал преподавателей. Тут,

конечно, большую роль играли личности: кто именно оказывался директором.

В свете реформ 1860-х гг. в России стало развиваться и специальное женское образование:

в 1872 г. при Медико-хирургической академии открыли 4-летние курсы ученых акушерок,

потом срок увеличили до 5 лет, т. е. это фактически был факультет ученых гинекологов.

Но — опять при Александре III — курсы закрыли. Лишь на заре XX века, в 1897 г. в

Петербурге был открыт Женский медицинский институт.

Слились же мужское и женское образование уже в советское время, хотя и тогда были

удивительные спотыкания...

318

В течение всего XIX века русская интеллигенция мучительно боролась за расширение

образования в стране. Слишком много было препятствий на этом пути, и главное —

бюрократические препоны. В 4-м дополнительном томе Энциклопедического словаря

Брокгауза-Ефрона в статье «Россия» приводятся обильные материалы переписи 1897 г.

Составлена на основе этих сведений карта грамотности по регионам европейской

России, на которую больно смотреть. Густо закрашены (это свыше 75% грамотных

обоего пола) лишь Финляндия и Прибалтика, в Петербургской губернии 60—60%

грамотных, в Московской — 40— 50%, а по другим районам и того меньше.

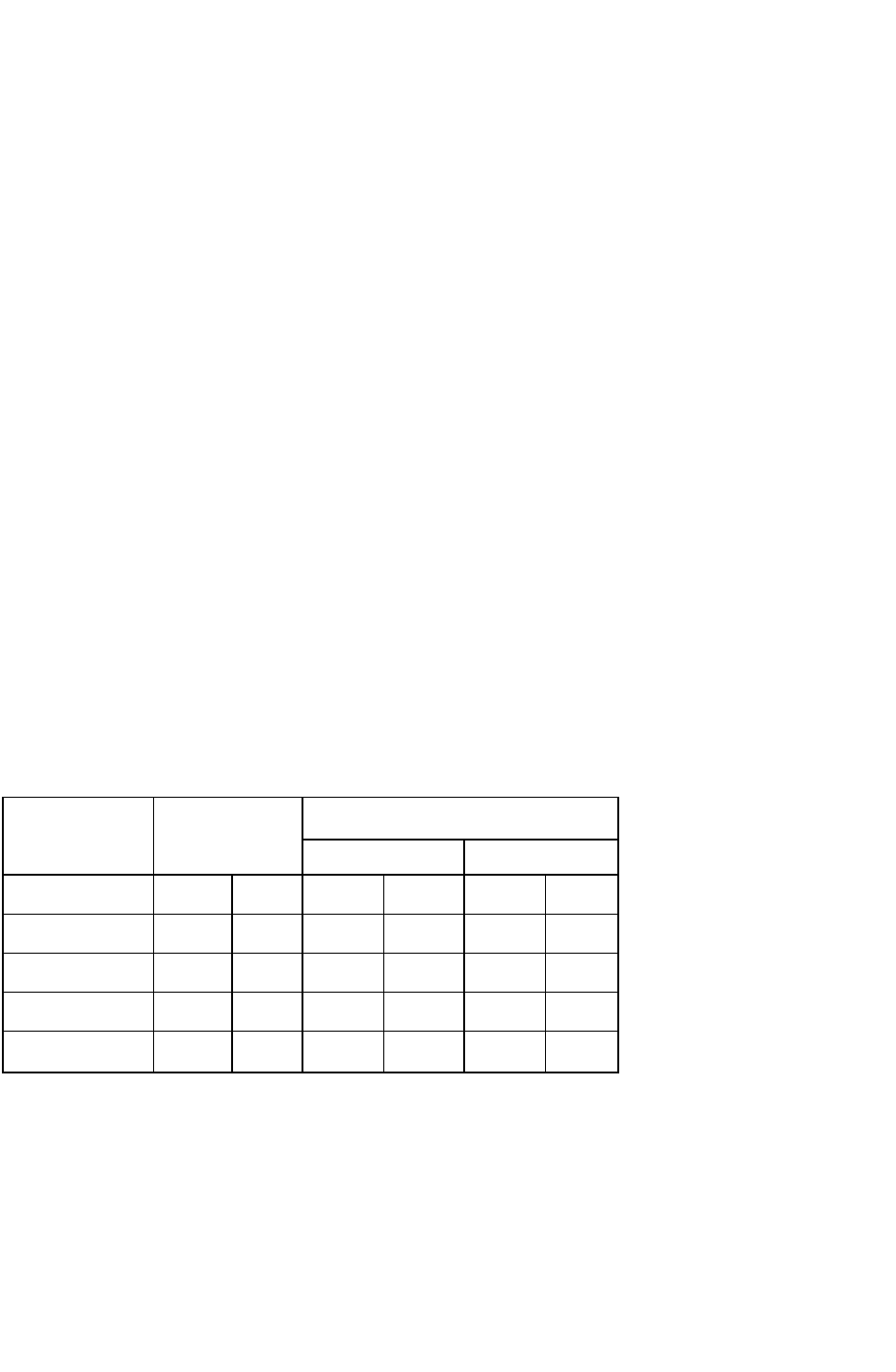

И очень колоритны процентные цифры по сословиям и по полу. Приведем первые

четыре строки таблицы (в процентах):

Имеющих образование

Сословия

Грамотных

среднее

высшее

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Дворяне 73,2 69,2 29,7 23,9 10,5

0,5

Духовенство 77,8 66,5 53,0 11,9

2,0 0,1

Городские 50,1 31,1

3,1 2,6 0,4

0,02

Сельские 27,4

9,7 0,1 0,1 0,0 0,0

Впечатляет большая образованность духовных лиц по сравнению с дворянами (кроме

получивших высшее образование) и низкая грамотность крестьян. Поразительно, что

четверть дворян и почти треть дворянок были неграмотны!

НАУКА

В условиях самодержавного строя науке существовать очень трудно. С одной стороны,

правительство не могло не быть заинтересованным в развитии промышленности, сель-

ского хозяйства, медицины, в освоении диких окраинных земель, особенно — Сибири и

Дальнего Востока, иными словами — в развитии естественно-научных знаний (мате-

матика, астрономия, физика, химия, биология, география и т. п.). Любая, даже самая

деспотическая страна реально нуждается в творческих работниках. Немалую роль играла

и оглядка на быстро развивающиеся западноевропейские страны, боязнь сильно отстать от

них в научно-техническом и в военном отношении, да и просто, помимо боязни, играл

роль престиж («и мы не хуже»!).

А, с другой стороны, научное творчество всегда связано с расшатыванием старых понятий

и методов, причем с далеко идущим расшатыванием: ломка может начаться в сугубо

специализированной области, а потом расширяться и дойти до общеметодологических

проблем, до подкопа под устаревшие религиозные понятия, под самые фундаментальные

основы господствующей идеологии: так оно и случалось в действительности. Поэтому

научное творчество оказывалось под подозрением, под контролем властей и — часто —

добровольных доносчиков из среды ученых невежд и мерзавцев. Кроме того, для

интенсивного развития науки необходимы большие капиталовложения, свободный и

быстрый обмен информацией как внутри страны, так и с зарубежными коллегами,

свободный доступ к высшей школе всех талантливых людей, независимо от их сословного

происхождения, а все это было чрезвычайно затруднено в России.

Поэтому для XVIII—XIX веков было наиболее характерно появление гениальных

одиночек, которые в своей области совершали замечательные открытия, иногда даже

320

опережавшие уровень науки в более развитых западных странах, но не могли создавать

больших научных школ, массового научного движения. Достаточно назвать Н. И. Ло-

бачевского, Д. И. Менделеева, И. И. Мечникова, Н. И. Пи-рогова, И. П. Павлова, чтобы

было ясно, до каких вершин поднимались русские ученые, но — увы — поднимались они,

как правило, в одиночку. Лишь во второй половине XIX века стаяи возникать научные

школы — И. П. Павлову уже удалось создать интенсивную преемственность, ученый уже

был окружен учениками.

В целом же из-за социально-политической закостенелости страны, из-за страха перед

малейшими изменениями статуса-кво развитие науки тормозилось на всех уровнях и по

всем параметрам. Даже тогда, когда это, казалось бы, было кровно необходимо именно

для сохранения равновесия! Управляющий III отделением императорской канцелярии

генерал Л. В. Дубельт отметил в своей записной книжке характерный факт. Когда он

узнал, что Англия переводит свой флот на паровые двигатели с винтовым ходом, то

резонно испугался: «... ежели их флот будет двигаться парами, а наш останется под

парусами, то при первой войне наш флот тю-тю!» И Дубельт тут же рассказал об этом

шефу жандармов графу А. Ф. Орлову, который мог бы включить это сообщение в свой

почти ежедневно представляемый Николаю I доклад. Дубельт стал доказывать, что

здравый смысл требует начать переделку нашего флота и т. д. Но Орлов, как и

большинство приближенных к Николаю I, знавший о нелюбви царя ко всяким новшествам

и потому боявшийся соваться с «прожектом», предпочел осадить Дубельта: «...ты, с своим

здравым смыслом, настоящий дурак» (Голос минувшего, 1913, №3, 142). А ведь одной из

причин поражения России в Крымской войне с Англией и Францией оказалась именно

техническая отсталость флота.

Вообще, отсталость технического оснащения армии и флота, казалось бы, должна была бы

подстегивать соответствующие инстанции, но заржавевшая государственная

321

машина не могла быстро работать. Во время Крымской войны 1853—1856 гг. А. С.

Хомяков, который был не только известным славянофилом, но и творческим механиком,

изобрел дальнобойное ружье, образец которого много месяцев проходил сквозь

министерские канцелярии и испытательные стенды, ружье даже и одобрение получило, но

так до конца войны и не было пущено в производство; лишь к концу десятилетия стали

выпускать усовершенствованные ружья (кажется, не Хомякова).

Молодой в конце 1850-х гг. офицер И. Н. Захарьин рассказал в своих воспоминаниях о

знакомстве в Пензенской губернии с П. П. Шан-Гиреем, мужем двоюродной тетки

Лермонтова, по легенде — прообразом Максима Максимыча из «Героя нашего времени».

Захарьин сообщил Шан-Гирею о только что полученных из Тулы винтовках, стреляющих

прицельно на 1200 шагов, чем очень порадовал старого кавказца, который сокрушался,

что в его время, т. е. лет 20 назад, русская армия была вооружена только

гладкоствольными ружьями, с круглой пулей, которую загоняли в ствол с дула с помощью

особого молотка; ружье стреляло всего на 200—300 шагов, а у черкесов (наверное, через

англичан?) уже тогда были дальнобойные винтовки; Шан-Гирей образно рассказывал:

перед отрядом русских солдат выскакивает на коне джигит, шагов за 500 стреляет и

убивает солдата, после чего поворачивает коня задом, приподнимается на стременах,

обнажает себе заднюю часть и наклоняется — дескать, стреляйте, цель заметна; стреляют,

не достреливают; лишь когда понесутся казаки, черкес исчезает... (Захарьин, Ист. вестник,

1988, 916).

Позже Запада стали оснащать армию дальнобойными и скорострельными ружьями, позже

создали паровой флот, позже стали проводить железные дороги... Любопытно, что с

самого начала ширина колеи в России была увеличена по сравнению с

западноевропейскими железными дорогами — существует легенда об опасении прави-

тельства, как бы в случае войны западным противникам

322

при равной колее не удалось бы быстро въехать на своих поездах на нашу территорию...

Неужели думали о новом нашествии двуязыков?! Однако до сих пор наши колеи

отличаются от западных.

Обидно, что из-за плохой связи с Западом, из-за отсутствия в течение двух третей XIX

века нормальной системы патентования, неповоротливости наших инстанций, многие

открытия русских ученых оказывались или забытыми, или не закрепленными в

приоритете. В начале XIX века В. В. Петров изобрел электрическую дугу, потом

названную не его именем, а Вольта; в 1832 г. П. Л. Шиллинг за пять лет до знаменитого С.

Морзе изобрел электромагнитный телеграф; А. Н. Лодыгин в 1872 г. изобрел угольную

лампу накаливания, за 7 лет до Эдисона; А. Н. Попов в 1895 г. изобрел радио, итальянский

инженер Г. Маркони лишь несколько месяцев спустя повторил открытие, но, благодаря

всемирной рекламе и интенсивным работам по усовершенствованию радиоаппаратуры,

именно Маркони, а не Попов, получил в 1909 г. Нобелевскую премию. Слава Богу еще,

что Менделееву удалось отстоять свой приоритет перед претензиями немецкого химика Л.

Мейера — в создании Периодической системы элементов на основании открытого

Менделеевым периодического закона.

Если в России большие трудности испытывали точные и естественные науки, то что же

говорить об общественных! Уже в тридцатых годах правительственные круги стали

понимать опасность новейших философских учений. С этой точки зрения доставалось и

естественникам. Упаси Боже, если физик, геолог, биолог объяснял происхождение

Вселенной, Земли, человека согласно новейшим данным своей науки, пренебрегая

космогонией и датировкой Библии! Замечательный биолог и медик И. Е. Дядь-ковский,

профессор Московского университета и Медико-хирургической академии, кумир

студенческой молодежи, пытался проповедовать в своих лекциях современные воззрения,

но это стало известно коллегам и начальству, он был обвинен в пропаганде атеизма и

изгнан в 1834 г. из

323

университета. Неоднократно подвергался травле другой выдающийся профессор

Московского университета зоолог К. Ф. Рулье: запрещались его труды, реакционеры

печатно выступали против его эволюционистских идей. О разгроме Казанского и

Петербургского университетов в аракчеевское время была речь в главе «Образование».

18 декабря 1843 г. министр народного просвещения граф С. С. Уваров обратился в

цензурные комитеты страны с письмом, где требовал усилить внимание «цензоров на

статьи в некоторых изданиях философского и исторического содержания, в которых

нередко в форме отвлеченного умствования и языка философского предлагаются ложные

и неблагонамеренные учения, которые могут совратить умы» (РГИА, ф. 777, оп. 1, №

1712, л. 11). Здесь явно имелись в виду статьи соратников Белинского в «Отечественных