Филов В.А. (ред.), Курляндский Б.А. Вредные химические вещества. Азотсодержащие органические соединения

Подождите немного. Документ загружается.

2-Ф Л У OPEH АМИН 171

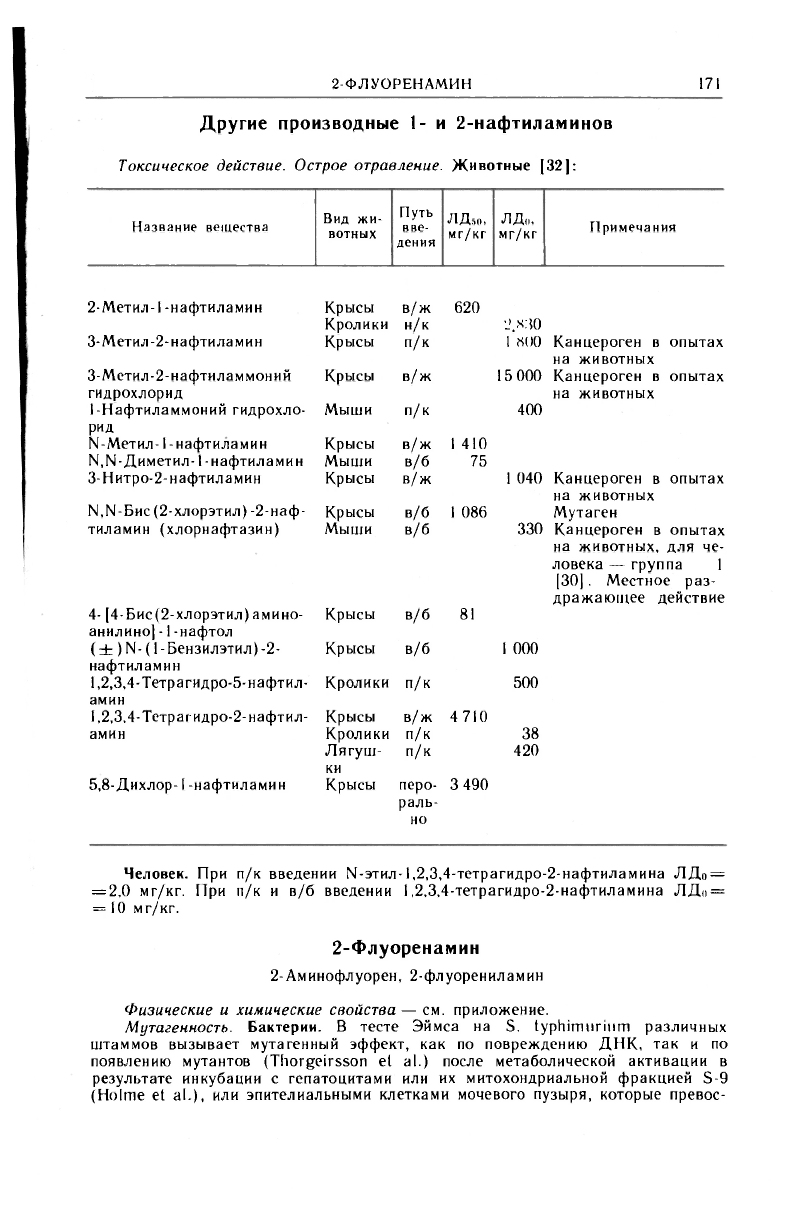

Другие производные 1- и 2-нафтиламинов

Токсическое действие. Острое отравление. Животные |32|:

Название вещества

Вид жи-

Путь

ЛД

5

„, ЛД„,

Примечания

Название вещества

вотных

вве-

мг/кг мг/кг

Примечания

дения

мг/кг мг/кг

2-Метил-1-нафтиламин

3-Метил-2-нафтиламин

З-Метил-2-нафтиламмоний

гидрохлорид

1-Нафтиламмоний гидрохло-

рид

N-Метил-1

-

нафтиламин

N.N-Диметил-!-нафтиламин

З-Нитро-2-нафтиламин

N,

N-Бис (2-хлорэтил) -2-наф-

тиламин (хлорнафтазин)

4- |4-Бис(2-хлорэтил) амино-

анилино)

-1

-нафтол

(±) N- (1-Бензилэтил) -2-

нафтиламин

1,2,3,4-Тетрагидро-5-нафтил-

амин

1,2,3,4-Тетрагидро-2-нафтил-

амин

5,8-Дихлор-1 -нафтиламин

Крысы

в/ж

620

Кролики

н/к 2,830

Крысы

п/к 1 800 Канцероген в опытах

на животных

Крысы

в/ж 15

ООО

Канцероген в опытах

на животных

Мыши п/к 400

Крысы

в/ж

1 410

Мыши

в/б 75

Крысы

в/ж 1 040 Канцероген в опытах

на животных

Крысы

в/б 1 086 Мутаген

Мыши

в/б 330

Канцероген в опытах

на животных, для че-

ловека — группа I

[30J. Местное раз-

дражающее действие

Крысы

в/б 81

Крысы

в/б 1 000

Кролики

п/к 500

Крысы

в/ж 4 710

Кролики п/к 38

Лягуш- п/к

420

ки

Крысы

перо- 3 490

раль-

HO

Человек. При п/к введении ^этил-1,2,3,4-тетрагидро-2-нафтиламина ЛДо =

= 2,0 мг/кг. При п/к и в/б введении 1,2,3,4-тетрагидро-2-нафтиламина ЛДо =

= 10 мг/кг.

2-Флуоренамин

2-Аминофлуорен, 2-флуорениламин

Физические и химические свойства — см. приложение.

Мутагенность. Бактерии. В тесте Эймса на S. typhimuriiim различных

штаммов вызывает мутагенный эффект, как по повреждению ДНК, так и по

появлению мутантов (Thorgeirsson et al.) после метаболической активации в

результате инкубации с гепатоцитами или их митохондриальной фракцией S-9

(Holme et al.), или эпителиальными клетками мочевого пузыря, которые превос-

172 АМИНОГ1РОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ С НЕСКОЛЬКИМИ КОЛЬЦАМИ

ходят гепатоциты по этому признаку приблизительно в IO раз (Oglesby et al ).

Мутагенная активность Ф. индуцируется также после УФ-облучения (Stmiste et

al.), а мутагенность в отношении бактерий обусловлена превращением Ф. в

N-(2-флуоренил)гидроксиламин (Brouns et al.). При использовании для мета-

болической активации фракции S-9 печени плода человека наибольшая степень

мутагенности прослежена при использовании ткани печени от 23-недел1.ного

плода, а наименьшая — от 17-недельного (Aune et al.).

Слабой мутагенной активностью обладает 2,7-ф л у о р е н д и а м и п при

тестировании на S. typhimurium (штаммы ТА 98 и ТА 98NB) только после мета-

болической активации фракицей S-9 печени крыс.

Животные. В культуре гепатоцитов крыс Ф. вызывал репаративный синтез

ДНК, который обусловлен его превращением в Ы-ацетил-2-флуоренамнн

(Brouns et al.).

Хемобиокинетика. Доказано, что под влиянием простагландинсинтетазы из

семенников крыс Ф. метаболизируется до N-окснда и N-нитрозосоединения,

которые связываются с макромолекулами тканей, что способствует опухолевому

росту (Frederich et al.).

Aune Т. et al.//Arch. Toxicol. 1985. Vol. 57. № 2. P. 136.

Brouns R. M. E. et al.//Toxicology. 1981. Vol. 19, № I. P. 67-75.

Frederick C. B. et a/.//Environm. Health Perspect. 1983. Vol. 49. P. 236.

Holme J. A. et ^.//Carcinogenesis. 1986. Vol. 7, № 9. P. 1561 --1567.

Oglesly L. et al //Environm. Health Perspect. 1983. Vol. 49. P. 147—154.

Strnisle G. F. el al.//Metabol. Res. 1985. Vol. 151. № 1. P. 15—24.

Thorgeirsson S. S. et al.//Environm. Health Perspect. 1983. Vol. 49. P. 141 145.

2-Антраценамин

2-Аминоантрацен, 2-антрацен ил амин

Физические и химические свойства — см. приложение.

Мутагенность. Бактерии. А. мутаген в тесте Эймса на S. typhimu-

rium (штаммы ТА 98, ТА 100, ТА 1537, ТА 1538) после метаболической акти-

вации микросомальными ферментами (в основной фракции S-9) печени крыс

или человека (Beaunu et al.; Chou et al.; Raat et al.).

Теплокровные. Попадая в организм, А. индуцирует активность микросомаль-

ных ферментов печени оксигеназ смешанных функций. В легких это приводит к

ковалентному связыванию этого вещества с ДНК (Mitchell).

Острое отравление. Животные. При введении внутрь мышам в дозе 0,5 мг/кг

наблюдалось ковалентное связывание с ДНК легких в количестве 0,1 ммоль/мкг

через 4 ч после введения и в количестве 0,2 м-моль/мкг

—

через 7 дней (Mitchell).

Повторное отравление. Животные. У крыс, получавших 3 дня подряд инъек-

ции А. в/б в дозе 50 мг/кг, наблюдалась индукция синтеза микросомальных

ферментов печени, ответственных за процессы 0-дезалкилирования при отсут-

ствии этого эффекта в легких (Parke et al.). Канцероген в эксперименте на

животных [6].

Хемобиокинетика. После ингаляции крысам аэрозоля конденсации А., неорга-

нических частиц оксида галлия, а также частиц сажи или смолистого конден-

сата, содержащих этот продукт, в течение 30 или 60 мин, частицы аэрозоля откла-

дываются в легких. Накопление А. в легких усугубляется при вдыхании его с

частицами-носителями. Период полувыведения из организма не превышает

13 дней. Основной путь выведения - через кишечник с калом.

Меры профилактики. Рекомендуется относиться как к веществу, опасному в

канцерогенном отношении. См. 4-Бифениламин, ^Ацетил-2-флуоренамин.

Beaunu Ph. el u/.//Mutat. Res. 1985. Vol. 156. № 3. P. 139 -146.

Chou Ch. К. el al.//i. Agr. a. Food Chem. 1984. Vol. 32, № 3. P. 443 447.

2- И 4-ФТОРАНИЛИНЫ. 2-, 3- И 4-ХЛОРАНИЛИНЫ

173

Milchell Ch. Е. et al.//Toxicol, a. Appl. Pharmacol. 1984. Vol. 75, № 1.

P. 52—59.

Parke D. V. et a/.//Microsomes a. Drug Oxydation Proc.: 6-th Int. Symp.

Brighton. 5—10 Aug. 1984. London, Philadelphia. 1985. P. 402—413.

Raat W. K.//Cancer Lett. 1982 Vol. 16, № 3. P. 347—351.

ГАЛОГЕНО- И НИТРОПРОИЗВОДНЫЕ

АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ

2- и 4-Фторанилины

о- и л-Фторанилины

Физические и химические свойства. Жидкости с резким запахом. См. также

приложение.

Получение. Прямым фторированием анилина.

Применение. В органическом синтезе, в химии красителей.

Острое отравление. Животные. 4-Ф. менее активен как метгемоглобинообра-

зователь чем 4-хлоранилин. Введение от 0,13 до 1,0 ммоль/кг 4-Ф. в/ж крысам

вызывало повышение содержания MtHb, уровень которого зависел от введенной

дозы. Максимальный уровень MtHb выявлен через 1—2 ч после введения 4-Ф.,

а возвращение к норме через 24 ч. Минимальная доза 4-Ф., вызывающая повы-

шение MtHb в крови, составляет 5 мг/кг, что эквивалентно 350 мг для человека.

Определение MtHb в крови рекомендовано в качестве биотеста для целей мони-

торинга острого воздействия 4-Ф. на организм работающих (Eadsforth et al.).

Хемобиокинетика. Ф. метаболизируются в организме теплокровных путем

гидроксилирования и дефторирования (Renson et al.). Меченый

14

C 2-Ф., введен-

ный крысам, кроликам и обезьянам в дозе 20 мг/кг, выводился из организма с

мочой в течение 24 ч от 87,2 до 91,7% от дозы и не более 4% с фекалиями на

протяжении 6 дней. Преобладающим метаболитом 2-Ф. в моче у всех видов

животных является 4-амино-З-фторфенол, конъюгированный по атому кислорода

с сульфатом или глюкуроновой кислотой. В меньшем количестве присутствовал

4-ацетиламино-З-фторфенилсульфат или глюкуронид. Неизменный 2-Ф. в моче

не обнаружен (Eadsforth et al.). После введения 4-Ф. в/ж в дозах от 0,13 до

1,0 ммоль/кг экскретируются с мочой метаболиты, являющиеся продуктами суль-

фатирования 4-Ф. в положение 2 и составляющие 39% от введенной дозы.

Определение их в моче может использоваться как биотест для текущего конт-

роля воздействия 4-Ф. на организм работающих (Eadsforth et al.).

Меры профилактики — см. Анилин.

Eadsforth С. V., Coveney Р. С., Hutson D. //.//Xenobiotica. 1986. Vol. 16,

№ 6. Р. 555— 566.

Eadsforth С. V., Logan С. J., Morrison В. J.//Int. Arch, oecup. environin.

Hlth. 1984. Vol. 54, № 3. P. 223—232.

Renson /.//Arch. Int. Pharmacodyn. 1968. № 171. P. 240—242.

2-, 3- и 4-Хлоранилины

о-, м- и л-Хлоранилины

Физические и химические свойства. 2-Хлоранилин (Азоамин желтый О) —

бесцветная жидкость, темнеющая на воздухе. Т. всп. 127,2 "С. З-Хлоранилин

(Азоамин оранжевый Ж) — бесцветная жидкость, темнеющая при хранении.

Т. всп. 124

c

C

1

т. самовоспл. 707 °С. 4-Хлоранилин — белое кристаллическое

вещество. Т. всп. 123

0

C, т. самовоспл. 688

0

C. См. также приложение.

Получение. Хлорированием анилина. После гидролиза смесь разделяют,

отгоняя о-Х. с водяным паром. Прогрессивным способом получения п- и .и-Х.

174 ГАЛОГЕНО- И НИТРОГ1РОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ

является каталитическое жидкофазное восстановление соответствующих нитро-

хлорбензолов на иммобилизованных никелевых, палладиевых и платиновых ката-

лизаторах под давлением (Бать и др.).

Применение. В качестве промежуточных продуктов в лакокрасочной, текстиль-

ной, фармацевтической промышленности и особенно в производстве азокраси-

телей. Используются как сырье в промышленном производстве гербицидов

(монурон-а, диурона, изопропилкарбанилата, изопропил-М-хлорфенилкарбамата

и др.) (Заугольников и др.: Messner et al.).

Антропогенные источники поступления в окружающую среду и влияние на нее.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха и сточных вод явля-

ются промышленные предприятия, п- и м-Х. стабильны в водной среде и нарушают

общесанитарный режим водоемов. Запах X. в водной среде интенсивностью в

1 балл исчезает на 2—3 сутки, в 5 баллов только на 30 сутки (Хамуев, 1967;

Малькова, 1966). За 10-дневный период наблюдения установлено постепенное

снижение содержания п- и м-Х. в водных растворах (с исходных концентраций

1,5 и 3,5 мг/л до 0,5 и 1,5 мг/л соответственно), однако их полное превращение

в этот отрезок времени не заканчивается.

Источником загрязнения окружающей среды о-Х. является производство

полиуретановых изделий и синтетического каучука, н процессе синтеза которых

используется 2,2'-хлор-4,4'-метилендианнлин, содержащий нримеси о-Х. Их содер-

жание в высоких концентрациях (до 3800 и 600 ч. на 1 млн. соответственно)

обнаружено в осадке из пруда отстойника, в активном иле биологических очист-

ных сооружений, а также в тканях отловленных в реке карпов (Parris et al.).

Источником поступления X. в почву являются гербициды, синтезированные

на их основе, которые в процессе биотрансформации гидролизуются почвенной

микрофлорой до исходных соединений, загрязняющих различные объекты окру-

жающей среды и продукты урожая (Васильева и др.; Worobey, Sun).

Пороговые концентрации в воде для п- и м-Х., определяемые по запаху,

составляют 1,5 мг/л и 3 мг/л, а по привкусу — 2,8 мг/л и 4,6 мг/л. X. нарушают

общесанитарный режим водоемов, задерживая процессы минерализации органи-

ческих веществ, начиная с концентраций на уровне органолептического признака

вредности. Для п- и м-Х. ПК = 0,75 мг/л по общесанитарному признаку вред-

ности (Хамуев, 1967). По данным Мальковой, указанные концентрации для м-Х.

находятся на уровне 1 мг/л по запаху и 1,5—2 мг/л по привкусу.

Токсическое действие. Микроорганизмы, растения. Концентрации 10 и 20 мг/л

м-Х. подавляют жизнедеятельность водных сапрофитных бактерий и снижают

биохимическое потребление кислорода, а 0,5—5 мг/л не оказывают влияния на

эти процессы. п-Х. вызывает аналогичные эффекты (Малькова и др., 1966; Ха-

муев, 1967). п-Х. в концентрации 200 мкмоль/л снижает синтез хлорофилла в

культуре водорослей Chlorella zolinglensis с последующим покраснением куль-

туры в стадии покоя за счет синтеза вторичных каротиноидов (lrmer et al.).

Указанную биосистему предлагают в качестве скрининговой чувствительной оценки

экотоксичности производных анилина и других ксенобиотиков.

Добавление п-Х. к культуре бактерий Photobacteriurn Phosphoreum в кон-

центрации 1,17 и 9,33 млн. ' приводит к возрастанию светогашения до 0,35

и 2,41 соответственно. В аналогичных условиях токсичность п-Х. для бактерий

сравнительно с анилином составляет в условных единицах 1,6 и 0,16 (Ribo et al.).

Общий характер действия на теплокровных. X. инактивируют Hb с образо-

ванием MtHb и телец Гейнца в эритроцитах. В последующем развивается гемо-

литическая анемия регенераторного типа и гемичеекая гипоксия.

Для хронической интоксикации X. помимо влияния на красную кровь и ЦНС,

характерно поражение печени, селезенки, почек и сердечно-сосудистой системы

п- и м-Х. токсичнее анилина, а о-Х. по степени токсического действия близок

к анилину (Звездай, 1970; Кондратов, 1978).

X.— активные мутагены в тесте Эймса без активации (Lyons et al.).

X. легко проникают через неповрежденную кожу, вызывая метгемоглобине-

мию с последующей анемией, поражение ЦНС, печени и почек (Patty; Sziza,

Podhragyai; Звездай, 1969; Кондратов, 1969).

2-, 3- И 4-ХЛОР АН И ЛИНЫ

175

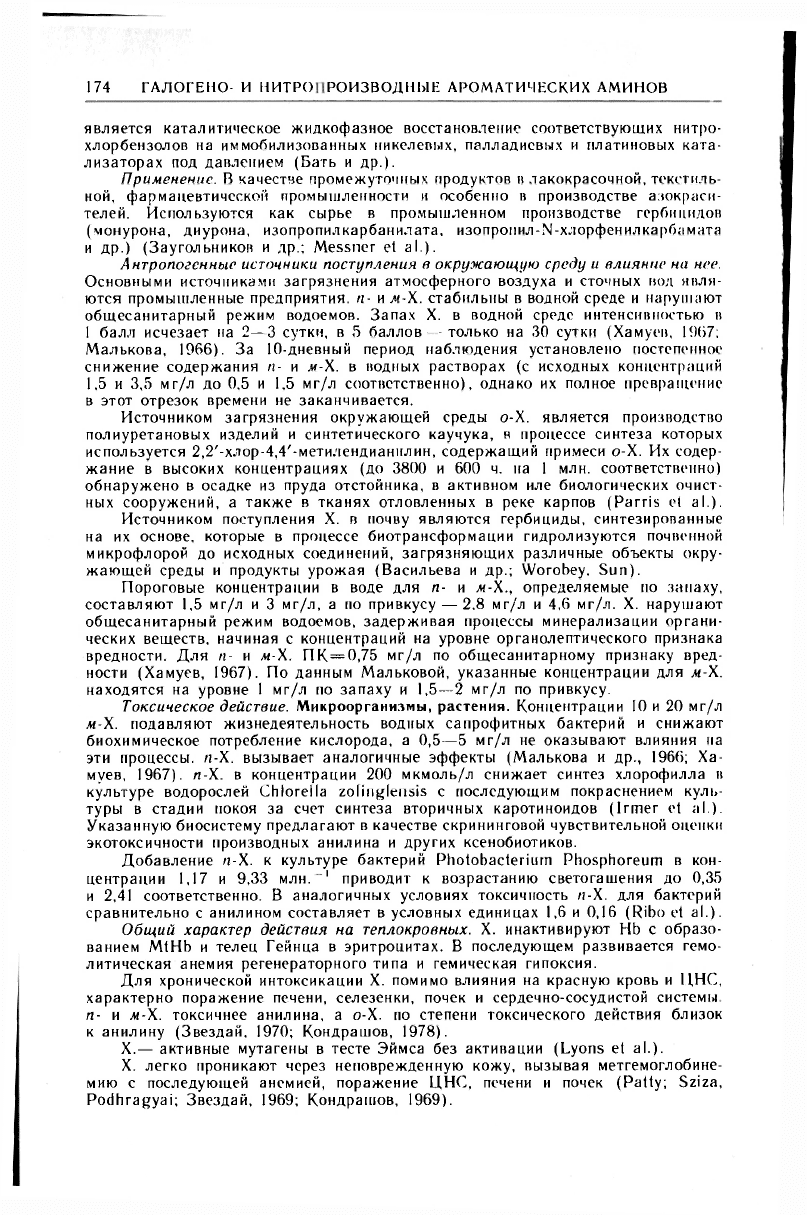

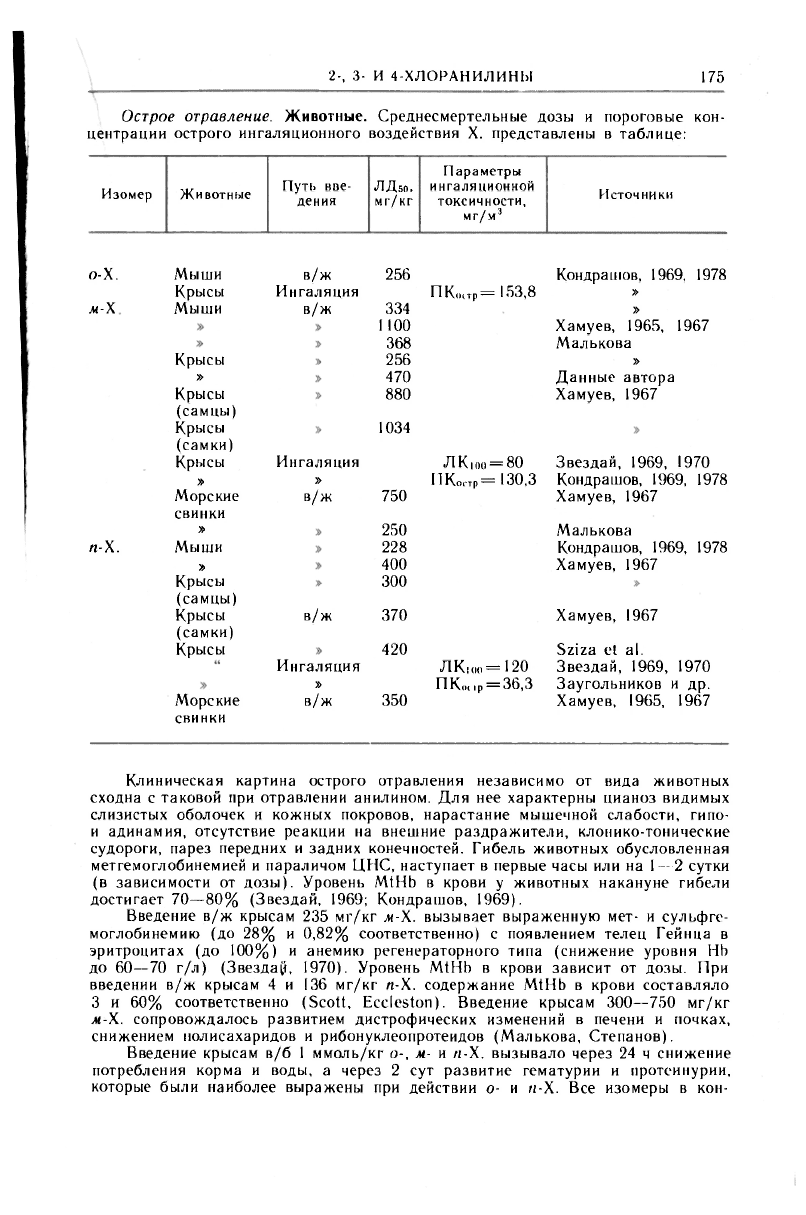

Острое отравление. Животные. Среднесмертельные дозы и пороговые кон-

центрации острого ингаляционного воздействия X. представлены в таблице:

Изомер Животные

Путь вве-

дения

ЛД

50

,

мг/кг

Параметры

ингаляционной

токсичности,

мг/м

3

Источники

O-X.

M X

п-Х.

Мыши

Крысы

Мыши

Крысы

»

Крысы

(самцы)

Крысы

(самки)

Крысы

»

Морские

свинки

»

Мыши

»

Крысы

(самцы)

Крысы

(самки)

Крысы

Морские

свинки

в/ж

Ингаляция

в/ж

Ингаляция

»

в/ж

в/ж

Ингаляция

»

в/ж

256

334

IlOO

368

256

470

880

1034

750

250

228

400

300

370

420

350

Кондратов, 1969, 1978

П К„,

Т

р= 153,8 »

»

Хамуев, 1965, 1967

Малькова

»

Данные автора

Хамуев, 1967

ЛКюо = 80 Звездай, 1969, 1970

Il Kocp =130,3 Кондратов, 1969, 1978

Хамуев, 1967

Малькова

Кондратов, 1969, 1978

Хамуев, 1967

Хамуев, 1967

Sziza et al.

Л KMIO= 120 Звездай, 1969, 1970

ПКо,,р = 36,3 Заугольников и др.

Хамуев, 1965, 1967

Клиническая картина острого отравления независимо от вида животных

сходна с таковой при отравлении анилином. Для нее характерны цианоз видимых

слизистых оболочек и кожных покровов, нарастание мышечной слабости, гипо-

и адинамия, отсутствие реакции на внешние раздражители, клонико-тонические

судороги, парез передних и задних конечностей. Гибель животных обусловленная

метгемоглобинемией и параличом ЦНС, наступает в первые часы или на 1—2 сутки

(в зависимости от дозы). Уровень MtHb в крови у животных накануне гибели

достигает 70—80% (Звездай, 1969; Кондратов, 1969).

Введение в/ж крысам 235 мг/кг л-Х. вызывает выраженную мет- и сульфге-

моглобинемию (до 28% и 0,82% соответственно) с появлением телец Гейнца в

эритроцитах (до 100%) и анемию регенераторного типа (снижение уровня Hb

до 60—70 г/л) (Звездай, 1970). Уровень MtHb в крови зависит от дозы. При

введении в/ж крысам 4 и 136 мг/кг п-Х. содержание MtHb в крови составляло

3 и 60% соответственно (Scott, Eccleston). Введение крысам 300—750 мг/кг

м-Х. сопровождалось развитием дистрофических изменений в печени и почках,

снижением полисахаридов и рибонуклеопротеидов (Малькова, Степанов).

Введение крысам в/б 1 ммоль/кг о-, м- и AI-X. вызывало через 24 ч снижение

потребления корма и воды, а через 2 сут развитие гематурии и протеинурии,

которые были наиболее выражены при действии о- и п-Х. Все изомеры в кон-

176 ГАЛОГЕНО- И НИТРОГ1РОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ

центрации 10 ммоль/л тормозили накопление тетраэтиламмония изолированными

срезами коры почек, но не влияли на стимулированный лактатом транспорт

л-аминогиппурата. При морфологическом исследовании почек обнаружено раз-

витие дегенеративных изменений в эпителии проксимальных и дистальных каналь-

цев (Rankin et al.). Однократное введение 230 мг/кг м- и п-Х. кроликам нарушает

работу сердца, вызывает удлинение интервалов P-Q и Q-T на ЭКГ, снижает

уровень кровяного давления на 35—37 мм рт. ст. (Слюсарь и др.).

С учетом критерия метгемоглобинообразования и появления телец Гейнца

в эритроцитах на крысах установлены ПКостр

П

Р

И

ингаляционном пути поступле-

ния о-, м- и л-Х., составляющие 153,8 мг/м

3

, 130,3 мг/м

3

и 36,3 мг/м

3

соответствен-

но (Кондратов, 1978).

ЛД50 при аппликациях н/к кошкам составляют для п-Х. 239 мг/кг; для

м-Х. 223 мг/кг и для п-Х. 222 мг/кг. В этом же эксперименте для всех трех

изомеров установлены значения ПД

остр

=10 мг/кг (Кондратов, 1969).

Погружение хвостов крыс в м-Х. на 4 ч вызывало гибель 100% животных

в течение первых суток. Клиническая картина отравления характеризовалась

выраженным цианозом кожных покровов и видимых слизистых оболочек, клони

ко-тоническими судорогами, парезом конечностей, коматозным состоянием непо-

средственно перед гибелью животных. Содержание MtHb достигало 60 70%

(данные автора).

Человек. У рабочих, подвергавшихся воздействию п-Х. в концентрации

58—63 мг/м

3

, выявлен цианоз {35J. Известны случаи тяжелого отравления

п-Х., наступившие, видимо, вследствие всасывания через кожу рук. Признаки

отравления: головная боль, головокружение, шум в ушах, загрудинные боли,

цианоз губ и ногтей, одышка, содержание MtHb до 7% (Faivre et al.). Люди,

страдающие недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, более чувстви-

тельны к воздействию (Brinkmann et al.). Описаны случаи острого отравления

рабочих п-Х., проявившиеся выраженной метгемоглобинемией (до 43%) и изме-

нениями ЭКГ (Scotti, Tomasini).

Повторное отравление. Животные. Введение крысам п/к в течение 10 дней

100 мг/кг п-Х. вызывало появление в крови MtHb (18,8%), SfHb (3,28%),

телец Гейнца в эритроцитах (12%) и снижение уровня Hb при максимальных

изменениях после 5 затравок, а также нарушение устойчивости молекулы Hb.

Уровень MtHb восстанавливался после прекращения затравки. Сульфгемогло-

бинемия, тельца Гейнца и анемия сохранялись до 14 сут после прекращения

воздействия (Василенко, Звездай).

У крыс, получавших в течение 30 дней 50 мг/кг с водой, выявлено повышение

MtHb до 30% (с последующей нормализацией на фоне продолжающегося воздей-

ствия), снижение числа эритроцитов, ретикулоцитоз, нейтрофильный лейкоци-

тоз, угнетение активности холинэстеразы крови, гипоальбуминемия в сочета-

нии с -р-глобулинемией, отчетливые изменения СПП, увеличение относительной

массы селезенки. Гисто-морфологическими исследованиями обнаружены дистро-

фические изменения в печени, почках и селезенке (Малькова и др.; Малькова,

1966).

Хроническое отравление. Животные. Введение крысам в/ж в течение 8 мес.

25 мг/кг п-Х. вызывало повышение MtHb до 17% и временные нарушения функ-

ционального состояния печени и ЦНС. В печени и почках развивалась жировая

и зернистая дистрофия, сопровождавшаяся снижением содержания полисахари-

дов и рибонуклеопротеидов. У животных, получавших 2,5 мг/кг м-Х. в течение

8 мес., обнаружено повышение возбудимости ЦНС и незначительное снижение

содержания гликогена в печени. Доза 0,25 мг/кг в аналогичных условиях экспе-

римента токсического эффекта не вызывала (Малькова).

Введение в течение 3 мес. 110 мг/кг м-Х. и 37 мг/кг п-Х. крысам в/ж

(1/10 ЛД50) вызывало метгемоглобинемию, снижение содержания Hb и эритро-

цитов, ретикулоцитоз, появление полихромных нормобластов, нарушение функций

печени (белковосинтетической и углеводной) и почек, увеличение относительной

массы селезенки и повышение в ней уровня аскорбиновой кислоты. Токсический

эффект л-Х. более выражен чем м-Х. (Хамуев, 1967).

2-, 3- И 4-ХЛОРАНИЛИНЫ 177

-L. _

Введение в/ж крысам в течение 8 мес. 0,1; 0,01 и 0,001 мг/кг п-Х. не оказы-

вало токсического влияния на красную кровь, печень и почки. Доза 0,1 мг/кг

вызывала нарушение условнорефлекторной деятельности животных (сокращение

латентного периода с одновременным увеличением силы реакции на положитель-

ный раздражитель) (Хамуев, 1967).

У морских свинок, получавших в течение 7 8 мес. 5,0; 0,5 и 0,05 мг/кг п-Х.

с водой, гемотоксический эффект не выявлен. После введения 5,0 мг/кг /1-Х.

у животных через 7- 8 мес. отмечена тенденция к нарушению гликогенобразующей

функции печени, которая выражалась в извращении кривых после нагрузки

галактозой, а также влияние на иммунологическую реактивность организма.

Обнаружена белковая дистрофия в печени и почках морских свинок (Хамуев,

1967).

Скармливание крысам 500 мг п-Х./кг корма в течение 78 нед. вызывало

у части животных развитие пролиферативных поражений селезенки. Среди других

поражений селезенки выявлен паренхиматозный фиброз, жировая инфильтрация,

фибросаркома, остеосаркома и гемангиосаркома. У всех животных отмечено

развитие очагового и диффузного фиброза капсулы селезенки (Ward et al.).

Ингаляция п-Х. (4 мес., 15 мг/м

3

) вызывала у крыс выраженную метгемо-

глобинемию (до 20%), снижение уровня Hb и эритроцитов, появление телец

Гейнца (до 15,4%), ретикулоцитоз, сдвиг кислотных эритрограмм вправо, копро-

порфиринурию, уробилинурию и нарушение функции ЦНС (по показателям

условнорефлекторной деятельности). Для п-Х. ПК<

Р

=1,5 мг/м . Концентрация

0,15 мг/м

3

признана недействующей (Звездай, 1970). ПКхр для п-Х. при комплекс-

ном поступлении через органы дыхания и через кожу и при изолированном

воздействии (только через кожу) равен 1 мг/м

Хроническая 4-мес. ингаляция крысам 1,5 мг/м'

1

.и-Х. вызывала метгемогло-

бинемию (до 4%), тельца Гейнца в эритроцитах (до 3,5%), снижение содержа-

ния Hb, копропорфиринурию, уробилинурию, нарушение белковосинтетической

и углеводной функции печени, увеличение относительной массы селезенки. При

ингаляционном воздействии м-Х. ПК

хр

= 0,3 мг/м

3

(Звездай, 1970).

Местное действие. Животные. Введение в конъюнктивальный мешок глаза

по I капле м-Х. и 50 мг порошка м-Х. вызывало у кроликов умеренно выраженные

симптомы острого кератоконъюнктивнта, полностью исчезавшие через 5—10 сут

(Кондрашов). Однократное нанесение X. от 100 до 900 мг/кг н/к кошкам вызы-

вало у некоторых животных через 3—5 сут развитие нерезко выраженных симпто-

мов дерматита, получавших обратное развитие через 15 - 20 дней (Кондра-

шов, 1969).

Человек. В Югославии и Румынии кожно-раздражающее действие X.— лими-

тирующий критерий вредности при обосновании стандартов, регулирующих

уровень их воздействия в производственных условиях и в окружающей среде

(Brinkmann et al.).

Хемобиокинетика. Пары п-Х. и м-Х. в большей степени резорбируются через

кожу, чем через органы дыхания (в 1,65 и 2,1 раза). Проникновение паров о-Х.

через кожу и органы дыхания происходит в равной степени. Пороговые концент-

рации при однократном 4-ч воздействии через кожу крыс паров о-Х. 153,8 мг/м

3

;

м-Х. 62 мг/м

3

и п-Х. 22 мг/м

3

. Увеличение концентрации паров X. приводит к

еще большему преобладанию их резорбции через кожу по сравнению с проникно-

вением через органы дыхания (Кондрашов, 1978). На примере п-Х. установлено,

что при резорбции хлорпроизводных анилина через кожу развивается более

выраженный гемотоксический эффект (метгемоглобинемия) сравнительно с по-

ступлением их в организм через желудочно-кишечный тракт (Linch). X. в орга-

низме теплокровных животных и человека подвергаются N-гидроксилированию

микросомальной фракцией печени,образуя комплексы с восстановленной формой

цитохрома Р-450 (Pan et al.; Franklin). Промежуточными продуктами биотранс-

формацин п-Х. являются Ы-(4-хлорфенил)-гидроксиламин и I-нитрозо-4-хлорбен-

зол (Kiese et al.). Помимо N-гидроксилирования аминогруппы происходит

С-гидроксилирование ароматического кольца, в результате чего образуются

соответствующие аминохлорфенолы. При этом X., в отличие от анилина, легче

178 ГАЛОГЕНО- И НИТРОГ1РОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ

подвергаются N-гидроксилированию, чем С-гидроксилированию (Newell el аI

Kampffmeyer et al.).

п-Х. быстрее анилина окисляется в нитрозопроизводное, что обусловливает

более интенсивное метгемоглобинообразование (UehIeke).

Детоксикация продуктов метаболизма X. идет путем дальнейшего превра-

щения N-хлорфенилгидроксиламинов в о- и n-аминохлорфенолы, которые, образуя

конъюгаты с серной и глюкуроновой кислотами, выводятся из организма с

мочой [17).

Ковалентное связывание нитрозопроизводных с Hh является основным путем

биотрансформации производных анилина в том числе и X. Уровень MtHIi в крови

находится в прямой зависимости от степени ковалентного взаимодействия метабо-

литов X. и Hb, в связи с чем определение аддуктов Hb рекомендовано в качестве

биотеста для целей мониторинга воздействия моноциклических аминов на человека

(Berner, Neumann).

X., являющиеся продуктами трансформации гербицидов в природных усло-

виях, подвергаются дальнейшему биохимическому и микробиологическому разру-

шению во время силосования кормовых трав. Их биологическое разрушение

осуществляется через процессы ацетилирования и конъюгации с последующим

разрывом бензольного кольца, в результате чего происходит их детоксикация.

о-Х. способен к полному биологическому разложению в течение 28 дней с участием

микроорганизмов, находящихся в донных отложениях (естественном активном иле)

(Painter et al.; Suss et al.).

Суровцевой и соавт., Васильевой и соавт. установлено, что микробиологи-

ческая деградация м- и п-Х. осуществляется почвенной микрофлорой Alcaligenes

faecalis, окисляющей X. и использующей их в процессе биотрансформацин в

качестве источника углерода и азота. В водной среде биологическое разложение X.

сопровождается выделением до 60% ионов хлора. X., прочно связанные донным

осадком, становятся недоступными микроорганизмам.

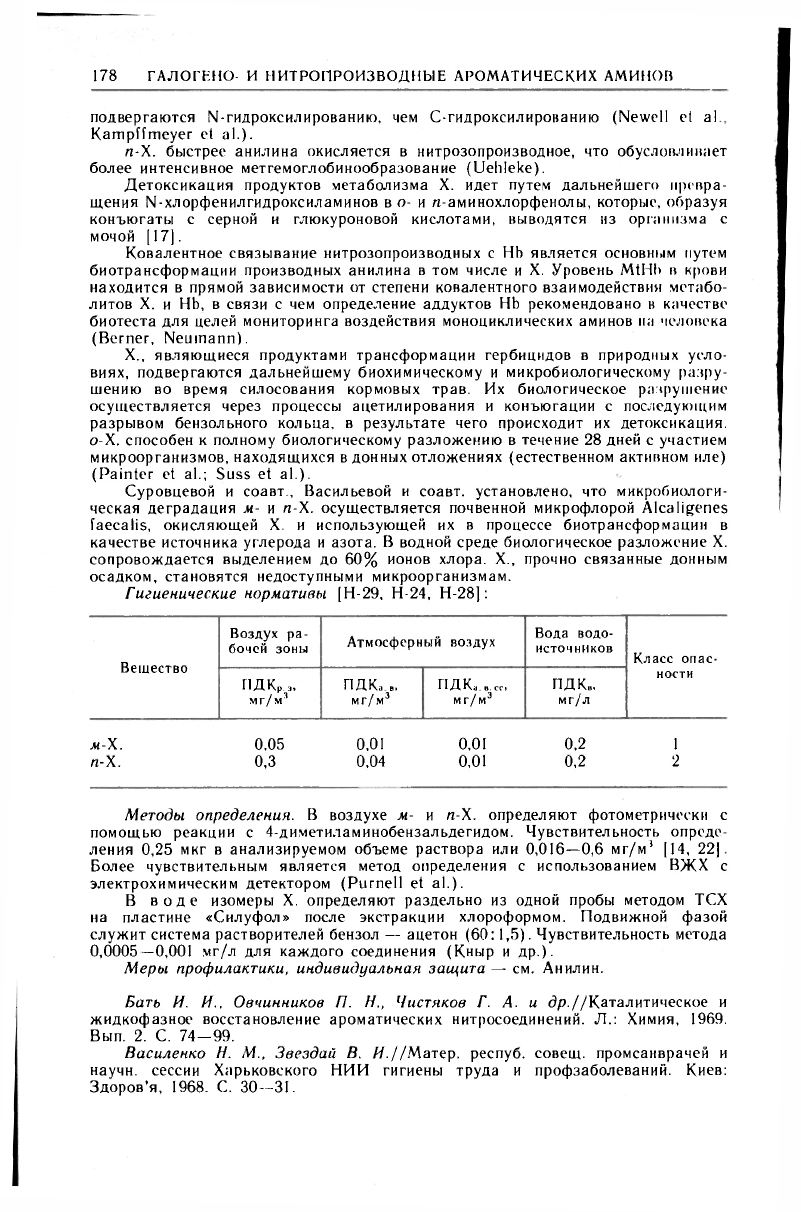

Гигиенические нормативы [Н-29. Н-24, Н-28):

Вещество

Воздух ра-

бочей зоны

Атмосферный воздух

Вода водо-

источников

Класс опас-

Вещество

ИД K

p

„

мг/M

1

Г1ДК, „,

мг/м

3

ПДК. „.«,

мг/м

3

ПДК„

мг/л

ности

м-Х.

п-Х.

0,05

0,3

0,01

0,04

0,01

0,01

0,2

0,2

1

2

Методы определения. В воздухе м- и п-Х. определяют фотометрически с

помощью реакции с 4-диметиламинобензальдегидом. Чувствительность опреде-

ления 0,25 мкг в анализируемом объеме раствора или 0,016—0,6 мг/м

1

[14, 22]

Более чувствительным является метод определения с использованием ВЖХ с

электрохимическим детектором (Purnell et al.).

В воде изомеры X. определяют раздельно из одной пробы методом TCX

на пластине «Силуфол» после экстракции хлороформом. Подвижной фазой

служит система растворителей бензол — ацетон (60:1,5). Чувствительность метода

0,0005—0,001 мг/л для каждого соединения (Кныр и др.).

Меры профилактики, индивидуальная защита — см. Анилин.

Бать И. И.. Овчинников П. H., Чистяков Г. А. и др.//Каталитическое и

жидкофазное восстановление ароматических нитросоединений. Л.: Химия, 1969.

Вып. 2. С. 74—99.

Василенко Н. M., Звездай В. И.//Матер, респуб. совещ. промсанврачей и

научн. сессии Харьковского НИИ гигиены труда и профзаболеваний. Киев:

Здоров'я, 1968. С. 30—31.

2-, 3- И 4-ХЛОР АН И ЛИНЫ

179

Васильева Г. К.. Ананьева Н. Д.. Соколов М. С. и др.//Известия АН СССР,

сер. биол. 1983. № 1. С. 80-89.

Заугольников С. Д., Кондратов В. А., Политыкин А. #.//Общие вопросы

промышленной токсикологии: Матер. I Всесоюз. конф. M., 1967. С. 86—89.

Звездай В. И. Экспериментальное обоснование рациональных методов ранней

диагностики хронических отравлений ароматическими нитро- и аминосоединениями

и их использование при гигиеническом нормировании: Автореф. дис. ... канд. мед.

наук. Харьков, 1969. 17 с.

Звездай В. //.//Фармакология и токсикология: Респ. межвед. сб. 1970. Вып. 5.

С. 145—148.

Кондратов В. А. Кожно-резорбтивное действие паров хлоранилинов: Автореф.

дис. ... канд. мед. наук Л., 1969. 29 с.

Кондратов В. А.//Гигиена труда. 1969. № 5. С. 29—32.

Кондратов В. А.//Там же. 1978. № 2. С. 34—38.

Кныр Jl. Jl., Cyxonapoea В. П.//Методы определения пестицидов в воде.

1978. № 3. С. 56— 59.

Малькова В. Б.//Гигиена и санитария. 1966. № 12. С. 6—10.

Малькова В. Б., Степанов С. А.//Мат. X научно-практ. конф. гигиенистов

и сан. врачей. M., 1965. С. 119—121.

Слюсарь М. П., Киричёк Jl. /".//Промышленная токсикология и клиника

профессиональных заболеваний химич. этиологии: Матер, научн. конф. M.: Гос.

из-во мед. литературы. 1962. С. 106—108.

Суровцева Э. Г., Вольнова А. И.. Шацкая Т. Я.//Микробиология. 1980. Т. 49,

вып. 2. С. 351—354.

Хамуев Г. Д.//Гигиена и санитария. 1967. № 7. С. 13—18.

Хамуев Г. Д.//Химические факторы внешней среды и их гигиеническое значе-

ние. M., 1965. С. 108—110.

Brinkmann F. Y., Djuric D. et al.//Токсикологическая оценка галогенизи-

рованных ароматических соединений...: Докл. рабочей группы ВОЗ. Копенгаген.

1984. С. 26—27, 39—40.

Birner G., Neumann //.//Arch. Toxicol. 1988. Vol. 62, № 2—3. P. 110—115.

Faivre M. et a/.//Arch malad. profess. 1971. Vol. 32, № 9. P. 576—577.

Franklin M. R.//Chem. Biol. Interact. 1975. Vol. 14, № 3—4. P. 337—346.

Irmer U., Heuer K//Ecotoxicol. a. Environm. Safety. 1985. vol. 9, № 1.

P. 121 — 133.

Kampjjmeyer H., Kiese /Vf.//Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Exp. Path. Pharmak.

1946. № 246. P. 397—412.

Kiese M., Renner /,.//Naunyn-Schmiedeberg's. Arch. Exp. Path. Pharmak. 1963.

Vol. 246. P. 163—174.

Linch A. L.//Amer. Industr. Hyg. Ass. J. 1974. Vol. 35, № 7. P. 426—432.

Lyons C. D.. Katz S. E., Bartha R.//Environm. Contam. a. Toxicol. 1985.

Vol. 35, № 5. P. 704—710.

Messner B.. Bernadt 1., Baum /.//Bull. Environm. Contam. a. Toxicol. 1979.

Vol. 21, № 6. P. 831—836.

Newell M., Argus N., Ray /\//Biochem. Pharmac. I960. № 5. P. 30—38.

Painter H. .4., King E. F.//Ecotoxicol. a. Environm. Safety. 1985. Vol. 9.

№ 1. P. 6—16.

Pan H. P., Fouts J. R., Devereux T. /?.//Xenobiotica. 1979. Vol. 9, № 7.

P. 441—446.

Parris G. E., Diachenko J. W., Ents R. C.//Bull. Environm. Contam. a. Toxicol.

1980. Vol. 24, № 4. P. 497—503.

Purnell C. J., Warwick C. /.//IARC Sci. Publ. 1981. № 40. P. 133—140.

Rankin G. O.. Yang D. 1.//Toxicology. 1986. Vol. 38, № 3. P. 269—283.

Ribo J. M., Kaiser K. L.//QSAR. Environm. Toxicol. 1984. P. 319—332.

Discuss. P. 332—336.

Scotti P., Tomasini W.//Med. a lavoro. 1966. Vol. 57, № 11. P. 662—666.

Scolt A. J., Eccleston £\//Proceeding of the Euporen Society for study of drug

Toxicity. 1966. № 8. P. 195—197.

180 ГАЛОГЕНО- И НИТРОГ1РОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ

Suss A., Fuchsbichler G., Ehen C.//Z. Pflanzenernahrung und Bodenkunde.

1978. Bd. 141. S. 57—62.

Sziza M.. Podhraffyai /..//Arch. Qewerbepathol. u. Geverbehyg. 1957. № 15.

P. 447- 456.

Uehleke //.//Naunyn-Schmiedeberg's Arch. exp. Path. Pharmak. 1961.

Vol. 241, № 1. P. 150—151.

Ward J- Vf.. Reznik 0.. Garner F Af.//Vet. Pathol. 1980. Vol. 17, № 2.

P. 200 -205.

Worobey B. /.., Sun Г. /\//Chemosphere. 1987. № 7. P. 1457—1462.

4-Броманилин

Физические и химические свойства. Кристаллическое вещество с резким

запахом, темнеющее на воздухе. См. также приложение.

Острое отравление. Животные. При введении в/ж для мышей ЛД50 —2,89 г/кг,

при в/б введении 248 мг/кг.

Гигиенические нормативы. ОБУВ,,., = 0,03 мг/м

3

[Н-23].

Красовицкая /VI П., Бездворный В. П., Айнбиндер Н. E.//Гигиена и сани-

тария. 1979. № 12. С. 19 -22.

Хлортолуидины

Хл ор а

ми

нотол уол ы, хл ормет ил а нил ин ы

Получение. Восстановлением соответствующих нитрохлортолуолов.

Применение. З-Хлор-л-толуидин используется как промежуточный продукт

в синтезе гербицидных препаратов солана, менида, дикурана и др. Применяется

как овицид.

Токсическое действие. Птицы. З-Хлор-гс-толуидин обладает избирательной

токсичностью для птиц, что сопряжено, по-видимому, с высокой активностью фер-

мента N-деацетилазы в почках птиц (Mull, Giri).

Острое отравление. Животные. При введении в/ж крысам значения ЛД50

колеблются в пределах 655- 1000 мг/кг. При введении крысам в/в ЛД,5о = 48,

а в/б

—

325 мг/кг. Клиника острого отравления у крыс зависит от пути введения;

при в/в поступлении в организм частично смертельных доз — некоординированные

движения конечностей, расстройства дыхания, смерть через 5—8 мин, при более

высоких дозах — смерть через несколько секунд без клинических проявлений.

После введения внутрь развиваются мышечная слабость, цианоз кожных покровов

(Apostolou, Peoples).

У крыс и кошек сразу же после введения 3-хлор-л-толуидина отмечены

судороги. Непосредственно перед гибелью падало артериальное давление за

счет расширения капилляров и повышения их проницаемости. В брюшной полости

обнаружен экссудат, содержащий некротизированные клетки. После в/б введения

крысам в дозе 282 мг/кг в крови появляется ацидоз со снижением рН с 7,36

до 7,05, и уменьшением концентрации калия с 6,5 до 3,9 мг-экв/л; напряжение

СОг возрастает с 44 до 55 мл, а кислорода падает с 41 до 33 мл; концентрация

молочной кислоты возрастает с 13 до 18 мг%. Уровень MtHb в крови повы-

шается до 19%. У кошек после внутрицеребралыного или в/в введения в дозе

0,017 ммоль/кг угнетается дыхание, развивается метгемоглобинемия с последую-

щим гемолизом (Borison et al.).

Повторное отравление. Животные. Ежедневное в/б введение 100 мг/кг

4-хлор-о-толуидина крысам на протяжении 7 дней вызывает повышение содержа-

ний цитохрома Р-450 в печени с 0,81 до 1,15 нмоль/мг белка, а также резкое повы-

шение активности О-деэтилазы и 7а-, 16- и 17а-гидроксилазы, андростендиона

в этом органе (Leslie et al.).

Хроническое отравление. Человек. 4-Хлор-о-толуидин способен индуцировать

злокачественные опухоли мочевого пузыря у работающих в контакте с ним