Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung

Подождите немного. Документ загружается.

4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 225

wird. Abhilfe kann hier eine Kombination mit Ventilteilhüben schaffen, die zu

höheren Strömungsgeschwindigkeiten führen. Der damit verbundene, leichte An-

stieg der Strömungsverluste wird durch die Verbesserungen im Verbrennungsab-

lauf überkompensiert. Durch das vergleichsweise frühe Schließen des Einlassven-

tils ist bei Beginn der Verbrennung nur eine sehr geringe Ladungsbewegung vor-

handen. Das führt grundsätzlich zu einer schlechten Gemischbildung insbesondere

bei direkteinspritzenden Ottomotoren und erfordert aufgrund der erschwerten

Entflammbarkeit frühe Zündwinkel bzw. höhere Zündenergien. Zur Steigerung

der Ladungsbewegung haben sich Maskierungen im Ventilsitzbereich bewährt, die

beim Einströmen des Frischgases Turbulenzen erzeugen.

Bei aufgeladenen Motoren wird das Verfahren FES auch als Miller-Verfahren

bezeichnet, vergleiche Abschn. 4.1.1. Hierbei sind jedoch höhere Druckverhältnis-

se und damit höhere Verdichterdrehzahlen erforderlich, damit die erforderliche

Ladungsmasse innerhalb der kurzen Einlassventil-Öffnungsdauer eingebracht

werden kann. Die Verdichterarbeit wird daher zum Teil in den vorgelagerten Ver-

dichter verlagert. Der dadurch gesteigerte Leistungsbedarf des Verdichters muss

von der Turbine bereitgestellt werden. Das ist möglich, wenn das Abgas ansonsten

teilweise über ein Wastegate an der Turbine vorbeigeführt wird. Der erhöhte Leis-

tungsbedarf wirkt sich jedoch u.U. nachteilig auf das Ansprechverhalten des Tur-

boladers aus, wenn ein größerer ATL eingesetzt werden muss.

Während die Gastemperaturen durch die frühe Expansion vergleichsweise nied-

rig sind, werden durch das Miller-Verfahren infolge des hohen Ladedruckes – je

nach Lage der Steuerzeit ES – höhere oder niedrigere Zylinderspitzendrücke er-

zeugt. Bei hohen Drehzahlen ist zur Darstellung dieser hohen Ladedrücke folglich

der Verzicht auf ein Abblasen eines Abgasteilstroms möglich. Durch das reduzier-

te Temperaturniveau können die Klopfneigung verringert, das geometrische Ver-

dichtungsverhältnis erhöht und damit höhere Mitteldrücke realisiert werden. In

Verbindung mit den realisierbaren hohen Zylinderspitzendrücken werden höhere

Wirkungsgrade erreicht. Da zudem die Abgastemperatur ebenfalls niedriger aus-

fällt, sinkt der bei hoher Last und Drehzahl erforderliche Anfettungsbedarf, sodass

zusätzliche Kraftstoffverbrauchssenkungen möglich sind [FRI02].

Beim Verfahren SES – auch bezeichnet als Reverse-Miller-Cycle – schließt das

Einlassventil erst während des Kompressionshubes. Je niedriger der Lastpunkt,

desto später schließt das Einlassventil. Die überschüssige Zylinderladung wird

somit in den Ansaugkanal zurückgeschoben und passiert das Einlassventil zwei-

mal, was mit erhöhten Strömungsverlusten verbunden ist, ohne dass dies für eine

intensivere Gemischbildung genutzt werden kann. Bei aufgeladenen Motoren

muss der Kolben zudem gegen den erhöhten Saugrohrdruck arbeiten, sodass die

charakteristische positive Ladungswechselschleife deutlich reduziert wird und zu

Wirkungsgradnachteilen führt. Im Bereich sehr niedriger Teillasten kann die Steu-

erzeit ES später als der wirkungsgradoptimale Zündwinkel liegen, sodass es auf-

grund der nötigen Spätzündung zu Verbrauchseinbußen kommt. Wie beim Last-

steuerverfahren FES ist auch beim Verfahren SES das effektive Verdichtungsver-

hältnis reduziert, da die eigentliche Kompression erst deutlich nach dem unteren

Totpunkt beginnt. Bei aufgeladenen Ottomotoren kann damit der Anfettungsbe-

darf im Nennleistungsbereich zum thermischen Bauteilschutz deutlich reduziert

226 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

werden. [FIO04] hat erfolgreich ein Verfahren an einem kleinen freisaugenden

Ottomotor umgesetzt, das durch unkonventionelle Ventilsteuerzeiten charakteri-

siert ist. Infolge des vollständigeren Ausnutzens der Expansionsarbeit durch SAÖ,

hohen AGR-Raten durch SAS sowie dem Reverse-Miller-Cycle (SES) sind deutli-

che Kraftstoffverbrauchssenkungen im unteren Teillastbereich in Höhe von etwa

8% möglich. Im Gegensatz zum Laststeuerverfahren FES wird beim Verfahren

SEÖ das Einlassventil erst während der Abwärtsbewegung des Kolbens geöffnet

und dann geschlossen, sobald sich die gewünschte Ladungsmenge im Zylinder

befindet. Die Steuerzeit ES kann damit deutlich vor oder deutlich nach dem unte-

ren Totpunkt liegen. Im ersten Fall sind sehr kurze Öffnungsdauern des Einlass-

ventils erforderlich. Zum Zeitpunkt EÖ herrscht eine große Druckdifferenz zwi-

schen Ansaugkanal und Brennraum, sodass die Frischladung mit hoher Geschwin-

digkeit in den Zylinder einströmt und ein turbulentes Strömungsfeld erzeugt wird,

welches zu einer schnellen Verbrennung führt. Nachteilig wirkt die durch den

späten Einlass-Schluss erhöhte Ladungswechselarbeit.

Bei der Laststeuerung durch Veränderung des maximalen Einlassventilhubs

findet die Drosselung im Bereich des Einlassventilsitzes statt und liegt auf einem

deutlich niedrigeren Niveau als bei der konventionellen Steuerung mittels Dros-

selklappe. Bei Teillast ist das Einlassventil nur wenig geöffnet. Da infolge des

geringen Ventilöffnungsquerschnittes hohe Strömungsgeschwindigkeiten und ein

turbulentes Strömungsfeld generiert werden, findet eine sehr gute Gemischaufbe-

reitung mit guten Hochdruckwirkungsgraden sowie stabiler und schneller

Verbrennung im gesamten Motorkennfeld statt. Im Vergleich zur Steuerung mit-

tels Drosselklappe treten geringere zyklische Schwankungen auf. Dieses System

eignet sich daher am besten zur drosselfreien Laststeuerung, zumal die geringen

Einlassventilhübe zu einer Senkung der Reibverluste des Ventiltriebs führen

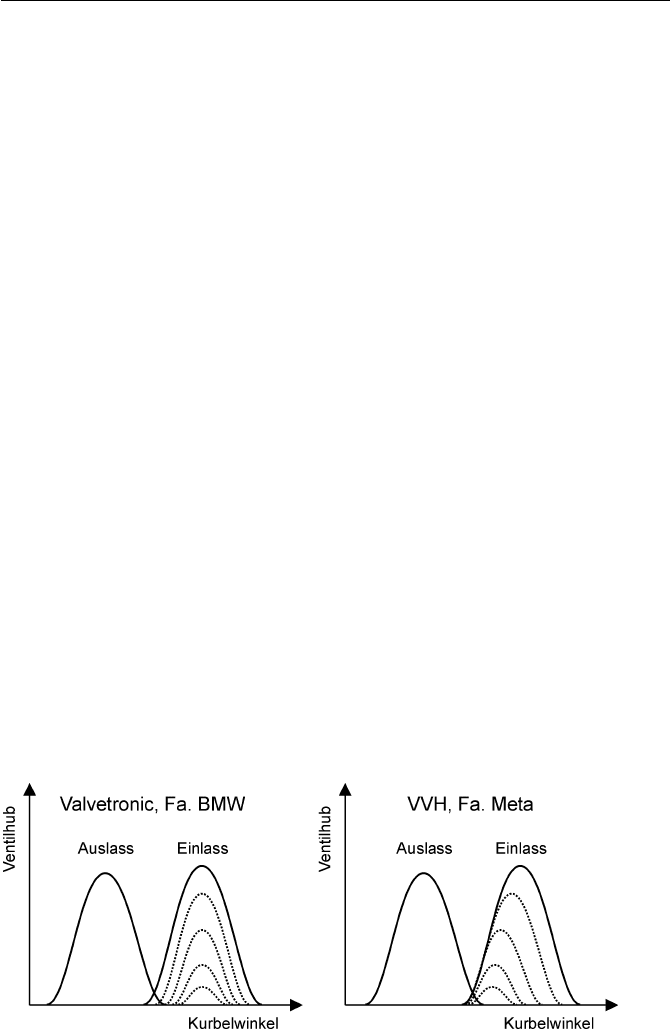

[ACH03]. Bekannte Systeme sind die Valvetronic von BMW sowie das VVH-

System der Firma Meta [KRE03], siehe Abb. 4.58. Während die Valvetronic als

hubabsteuerndes System über nahezu konstante Lagen des Hubmaximums verfügt

und die Öffnungsdauer mit fallendem Ventilhub absinkt, verschieben sich das

Hubmaximum und die Steuerzeit ES beim VVH-System (hubaddierendes System)

mit sinkenden Ventilhüben nach früh.

Abb. 4.58. Variable Ventilsteuersysteme mit veränderlichen maximalen Einlassventilhüben

4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 227

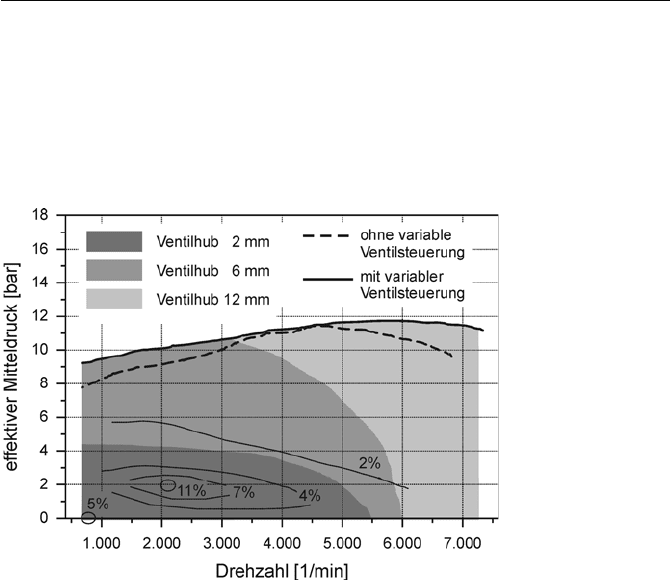

Einen Überblick über kontinuierlich derzeitige Systeme mit kontinuierlich vari-

ablem Ventilhub gibt [HAN04]. Schon einfachere Systeme mit einer dreistufigen

Ventilhubumschaltung und doppelten Phasenstellern ermöglichen sowohl eine

Kraftstoffverbrauchsreduzierung im unteren Teillastbereich als auch eine Steige-

rung der Leistungsdichte des Motors. In Abb. 4.59 sind die mit einem solchen

Stufensystem ermittelten Vorteile im Vergleich zum gleichen Motor ohne Ventil-

triebsvariabilitäten dargestellt.

Abb. 4.59. Kraftstoffreduktions-Potenziale einer dreistufigen Ventilhubumschaltung mit

Phasenstellern auf der Einlass- und Auslassseite [KRE03b]

Basis der Untersuchungen bildet ein freisaugender 4-Zylinder Ottomotor

(

V

H

= 1,8 dm

3

). Im Vergleich zum Basismotor kann der Kraftstoffverbrauch in

weiten Teillast-Kennfeldbereichen deutlich reduziert werden. Die bedarfsgerechte

Luftversorgung des Motors führt zu einer Steigerung des Low-End-Torque sowie

zu einer Erhöhung der maximalen Leistung. Mittels vollvariabel arbeitenden Sys-

temen sind noch umfangreichere Verbesserungen hinsichtlich Drehmoment, Leis-

tung und Kraftstoffverbrauch realisierbar, vergleiche [KRE03].

Restgassteuerung (innere Abgasrückführung)

Das Rückströmen von Abgas aus dem Auslasskanal in den Brennraum oder den

Ansaugkanal wird als innere Abgasrückführung bezeichnet und bestimmt im We-

sentlichen den Restgasgehalt im Brennraum. Die innere Abgasrückführung ist nur

bei einem negativen Druckgefälle zwischen Einlass- und Auslasskanal möglich.

Bei aufgeladenen Motoren, die in der Regel über ein positives Spülgefälle verfü-

gen, muss die Ansaugluft zur Darstellung einer inneren AGR daher angedrosselt

werden. Drosselgesteuerte Ottomotoren können in der Teillast mit innerer AGR

betrieben werden. Bei aufgeladenen Dieselmotoren ist hier eine zusätzliche An-

228 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

drosselung erforderlich, um intern Abgas rückführen zu können. Der Restgasanteil

beeinflusst zahlreiche motorische Kenngrößen sowie die Betriebscharakteristik

und die Abgasemissionen, siehe Abschn. 4.2.1.

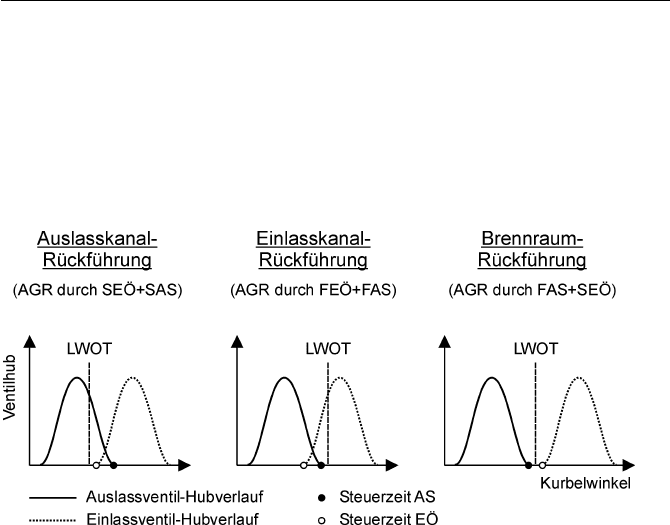

Mit Hilfe variabler Ventilsteuerungen kann die Ventilüberschneidung gezielt

gesteuert und damit der Restgasgehalt über eine innere Abgasrückführung in wei-

ten Bereichen dosiert werden. Maßgeblich hierfür sind die Steuerzeiten AS und

EÖ. Je nach Lage dieser Steuerzeiten erfolgt die innere Abgasrückführung auf

unterschiedlichen Weise [PIS99], siehe Abb. 4.60.

Abb. 4.60. Möglichkeiten der Restgassteuerung durch innere Abgasrückführung mit Hilfe

variabler Ventilsteuerung

Bei der Auslasskanalrückführung liegen die Steuerzeiten EÖ und AS nach den

oberen Totpunkt des Ladungswechsels (LWOT). Dabei saugt der Kolben Abgas

aus dem Abgaskanal zurück in den Brennraum. Im weiteren Verlauf der Kolben-

bewegung vermischt sich das bis AS einströmende Abgas mit dem Frischgemisch.

Im Falle der Einlasskanalrückführung liegen die relevanten Steuerzeiten vor

dem LWOT, sodass der sich aufwärts bewegende Kolben das Abgas auch in den

schon geöffneten Ansaugkanal schiebt. Diese Abgasteilmenge strömt dann im

darauf folgenden Zyklus in den Brennraum ein. Für sehr kleine Einlassventilhübe

ist die Restgassteuerung über die Einlasskanalrückführung nicht zielführend, da

die Ladungswechselverluste infolge des begrenzten Einlassventilquerschnittes

deutlich ansteigen [HAG02].

Bei der Brennraumrückführung liegt keine Ventilüberschneidung vor. Das Aus-

lassventil schließt bereits vor dem LWOT, und das Einlassventil öffnet um den

LWOT. Damit wird ein Teil des Restgases – je nach Lage der Steuerzeit EÖ –

entweder bis zum OT oder bis EÖ komprimiert. Durch Expansion des verdichteten

Restgases in den Ansaugkanal entstehen bei zu früher Lage von EÖ nennenswerte

Ladungswechselverluste. Allerdings ist hiermit eine gute Durchmischung mit dem

Frischgemisch gegeben.

Generell wird die Restgassteuerung durch innere Abgasrückführung vorwie-

gend im Teillastbereich eingesetzt. Hier sind in erster Linie eine zuverlässige und

schadstoffarme Verbrennung die wesentlichen Zielgrößen. Durch Reduzierung der

4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 229

Ventilüberschneidung und damit der Restgasgehalte können beim Ottomotor deut-

liche Vorteile im Leerlaufverhalten ermöglicht werden. Im volllast- und Nennleis-

tungsbereich sind ebenfalls geringe Restgasgehalte im Sinne hoher Zylinderfül-

lungen und die Nutzung gasdynamischer Effekte erwünscht. Auf der anderen Seite

bieten variable Ventilsteuerungen im mittleren Kennfeldbereich günstige Voraus-

setzungen für eine schadstoffarme Verbrennung, ohne dass eine äußere Abgas-

rückführung zwingend nötig ist.

Ventilabschaltung

Bei Mehrventilmotoren können durch Abschaltung bzw. Stilllegung einzelner

Ventile bei Teillast gezielte Ladungsbewegungen generiert werden. Die Erzeu-

gung einer Drallströmung durch Deaktivierung eines Einlassventils ist wirkungs-

voller als bei einer Kanalabschaltung oder einem Drallkanal und eignet sich glei-

chermaßen für Otto- und Dieselmotoren [BAS04]. Damit können bei Ottomotoren

die Verbrennung stabilisiert und die Restgasverträglichkeit sowie der Magerlauf-

bereich ausgeweitet werden, sodass auch hinsichtlich der NO

x

-Emissionen Vortei-

le entstehen. Bei der dieselmotorischen Verbrennung unterstützt die Drallströ-

mung die Diffusionsverbrennung und führt zu intensiver Rußoxidation. Zur Dar-

stellung hoher Mitteldrücke müssen während des Ladungswechsels jedoch alle

Ventile aktiviert werden, um eine ausreichende Luftversorgung gewährleisten zu

können. Ventilabschaltung (VAS) kann daher nur im Teillastbetrieb eingesetzt

werden.

Ein weiterer Vorteil der Ventilabschaltung bei mechanischen Systemen ist die

damit verbundene Reduzierung der Ventiltriebsreibung, was mit einer weiteren

Kraftstoffverbrauchssenkung verbunden ist. Während eine Ventilabschaltung auf

der Auslassseite keinen grundlegenden Einfluss auf den Verbrennungsprozess

hervorruft, ist bei der einlassseitigen VAS sowohl die Einlasskanalgestaltung als

auch die Anordnung der Einspritzdüse von entscheidender Bedeutung.

Zylinderabschaltung

Die Zylinderabschaltung (ZAS) ist ein Verfahren zur Kraftstoffverbrauchssenkung

großvolumiger Motoren in der Teillast und kommt zweckmäßigerweise bei

Triebwerken mit acht oder zwölf Zylindern zum Einsatz. Die abzuschaltenden

Zylinder ergeben sich aus der Zündfolge des Motors, sodass auch im Falle der

Abschaltung einzelner Zylinder ein Motorbetrieb mit gleichmäßiger Zündfolge

erhalten bleibt. Damit sind die möglichen Triebwerkskonzepte, die für eine ZAS

geeignet sind, weitgehend festgelegt.

Bei der ZAS werden die Auslass- und Einlassventile sowie die Kraftstoffein-

spritzung einzelner Zylinder im Teillastbereich vollständig deaktiviert. Die

verbleibenden, aktiven Zylinder arbeiten zur Generierung des gewünschten Dreh-

momentes auf einem höheren Lastniveau mit entsprechend höheren Wirkungsgra-

den bzw. geringerem Kraftstoffverbrauch. Eine vollständige Deaktivierung der

Ventile ist deshalb einer reinen Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr vorzuziehen,

da hiermit keinerlei Drossel- oder Strömungsverluste entstehen, die deaktivierten

230 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Zylinder nicht auskühlen und die Lambda-Regelung für die aktiven Zylinder nicht

beeinträchtigt wird. Mit Blick auf einen hohen Schwingungs- und Geräuschkom-

fort ist ein gleichmäßiger Zündabstand sowie eine symmetrische Aufteilung der

aktiven und deaktivierten Zylinder erforderlich.

Die Zylinderabschaltung wird aufgrund der Variation des „aktiven“ Hubvolu-

mens auch als dynamisches Downsizing oder als Displacement-On-Demand

(DOD) bezeichnet. Details zu den Betriebspunktverlagerungen und damit verbun-

dene Kraftstoffeinsparmöglichkeiten werden in Abschn. 3.2.3 beschrieben.

Eine interessante Variante der Zylinderabschaltung stellt das 12-Taktverfahren

dar, bei dem nach Ausschieben des Abgases zunächst drei sogenannte Leertakte

gefahren werden, bevor der Kolben wieder Frischladung ansaugt. Im Gegensatz

zum 4-Taktverfahren (

i = 1/2) findet nicht alle zwei Kurbelwellenumdrehungen

ein Arbeitsspiel statt, sondern nur alle sechs Umdrehungen (

i = 1/6). Diese Leer-

takte sind dadurch charakterisiert, dass alle Ventile geschlossen sind und somit

nahezu keine Ladungswechselverluste auftreten. Zur Darstellung der gewünschten

Leistung müssen die Zylinder daher auf einem hohen Lastniveau betrieben wer-

den. Verglichen mit der klassischen Zylinderabschaltung, bei der einzelne Zylin-

der komplett deaktiviert werden, tragen beim 12-Taktverfahren alle Zylinder zur

Energieumsetzung bei, jedoch sinkt die jeweilige Anzahl der Arbeitspiele pro

Kurbelwellenumdrehung.

4.2.3 Variable Verdichtung

Die geometrische Verdichtung als Verhältnis von maximalem zu minimalem Zy-

lindervolumen ist ein wesentlicher Einflussparameter für zahlreiche motorische

Prozess- und Kenngrößen. Anhand der in Abschn. 2.2 beschriebenen, einfachen

Vergleichsprozesse lässt sich sehr anschaulich zeigen, dass der Wirkungsgrad

eines Verbrennungsmotors mit zunehmender Verdichtung degressiv ansteigt.

Dieser Wirkungsgradgewinn führt bei gleicher Energiezufuhr unmittelbar zu einer

höheren Leistung oder bei konstanter Leistung zu einer Absenkung des Kraftstoff-

verbrauchs. Die geometrische Verdichtung eines Motors sollte aus Verbrauchs-

und Leistungsgründen daher so hoch wie möglich gewählt werden.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der sinkenden Abgastemperatur, da hoch-

verdichtete Motoren durch die effektivere Verbrennung mehr Wärmeenergie in

mechanische Arbeit der Kurbelwelle umsetzen und damit weniger Energie über

das Abgas den Prozess verlässt [ROB03b].

Eine niedrige Verdichtung reduziert den aus Gründen des thermischen Bauteil-

schutzes notwendigen Anfettungsbedarf von aufgeladenen Ottomotoren im Be-

reich der Volllast bzw. der Nennleistung und führt zu einer Reduzierung des Kun-

denverbrauchs bei häufiger Ausnutzung des vollen Leistungspotenzials. Auch

wenn dieses nicht zyklusrelevant ist, können damit zusätzlich die in diesen Kenn-

feldbereichen emittierten Schadstoffe CO und HC deutlich abgesenkt werden.

Auf der anderen Seite führt eine Anhebung der Verdichtung unter der Voraus-

setzung gleichartiger Wärmezufuhr durch die Verbrennung (Brennstoffmenge,

Lage und Form des Brennverlaufs) grundsätzlich zu steigenden Zylinderspitzen-

4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 231

drücken und maximalen Gastemperaturen mit den Nachteilen einer hohen ther-

momechanischen Belastung der brennraumseitigen Bauteile und einer hohen NO

x

-

Emission. Allerdings kann die Restgasverträglichkeit bei Ottomotoren aufgrund

dieses höheren Temperatur- und Druckniveaus verbessert werden, sodass sich

insgesamt niedrigere Stickoxidemissionen und eine weitere Entdrosselung mit

positivem Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch ergeben. Die höhere Restgasver-

träglichkeit verbessert darüber hinaus die Laufruhe im Leerlauf durch Abnahme

der zyklischen Schwankungen, wobei die Drehzahlschwankungen aufgrund der

mit steigender Verdichtung zunehmenden Zylinderspitzendrücken zunehmen.

Dieser Sachverhalt kann insbesondere bei Dieselmotoren mit geringer Zylinder-

zahl zu Komfortbeeinträchtigungen führen.

Infolge prozentual steigender Volumenanteile der von der Flamme nicht erfass-

ten Brennraumbereiche nehmen die HC-Emissionen mit zunehmender Verdich-

tung zu. Diese lassen sich jedoch durch eine oxidierende Abgasnachbehandlung

relativ einfach verringern. Eine geringe Verdichtung der Zylinderladung verzögert

die Energieumsetzung in der Weise, dass sowohl der Zündverzug als auch die

Brenndauer ansteigen [KRA00]. Die Folge sind thermodynamische Verluste, die

auf einen schlechteren Gleichraumgrad zurückzuführen sind. Darüber hinaus stei-

gen die mechanischen Verluste durch eine Anhebung der Verdichtung (Zylinder-

druckniveau steigt) generell leicht an, doch kann dieser Nachteil durch die ther-

modynamischen Vorteile überkompensiert werden [CLE04].

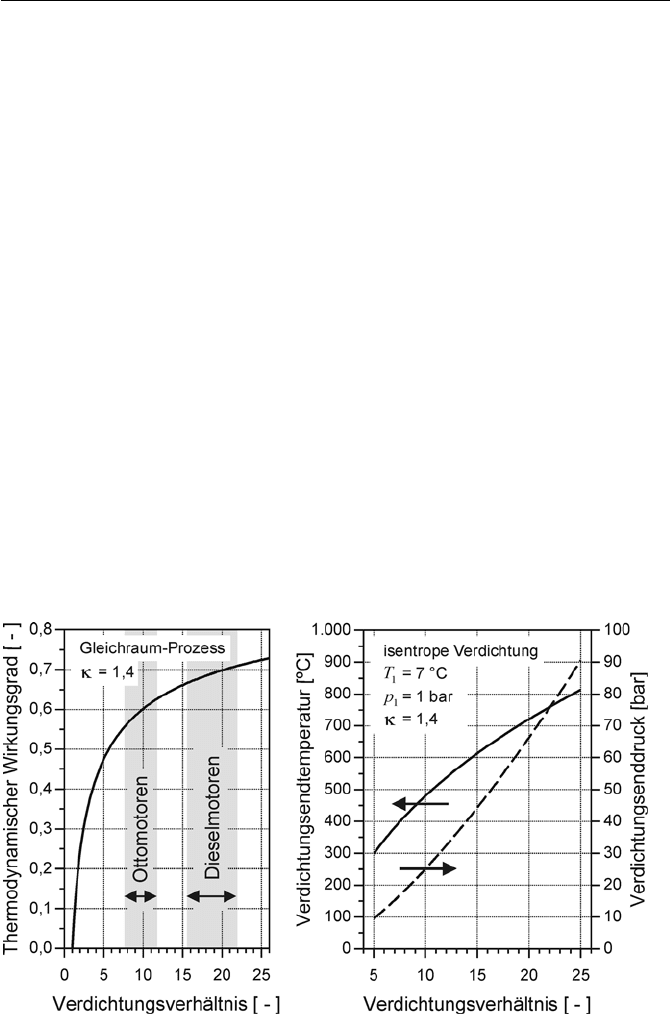

Abbildung 4.61 zeigt den Einfluss des Verdichtungsverhältnisses auf den ther-

modynamischen bzw. thermischen Wirkungsgrad des Gleichraum-Prozesses und

die Verdichtungsendtemperatur sowie den Verdichtungsenddruck bei isentroper

Verdichtung unter Verwendung reiner Luft als Arbeitsgas.

Abb. 4.61. Einfluss der geometrischen Verdichtung auf motorische Prozessgrößen

232 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Hinsichtlich der Potenziale, die durch eine Steigerung der geometrischen Ver-

dichtung erschlossen werden können, bestehen zwischen dem Diesel- und dem

Ottomotor Unterschiede. Da der Dieselmotor aufgrund seines Arbeitsprinzips

ohnehin deutlich höher verdichtet ist als der Ottomotor, führt eine Anhebung der

geometrischen Verdichtung hier zu geringeren Wirkungsgradzuwächsen vergli-

chen mit dem Ottomotor. Ursache hierfür ist die mit steigender Verdichtung fal-

lende Tangentensteigung des Wirkungsgradverlaufs. Darüber hinaus ist der Die-

selmotor im Volllast-Bereich im Gegensatz zum Ottomotor nicht durch das Phä-

nomen des Klopfens begrenzt, sondern durch den maximalen Zylinderdruck. Die

Klopfproblematik beim Ottomotor, siehe Abschn. 3.4.2, tritt insbesondere bei

hohen Motorlasten auf und ist damit der begrenzende Faktor für die Festlegung

der geometrischen Verdichtung. Aufgrund des bei aufgeladenen Motoren im Ver-

gleich zu Saugmotoren höheren Zylinderdruck- und Gastemperaturniveaus erfor-

dert ein Betrieb diesseits der Klopfgrenze eine niedrigere Verdichtung, eine Spät-

verstellung des Zündwinkels sowie in bestimmten Bereichen eine Gemischanfet-

tung. Alle Maßnahmen führen generell zu einem höheren Kraftstoffverbrauch.

Im Teillastbereich ist die Gefahr des Auftretens klopfender Verbrennung weni-

ger gegeben, sodass hier durchaus höhere Verdichtungen mit dem Ziel einer Wir-

kungsgradsteigerung möglich sind. Es liegt daher nahe, das geometrische Verdich-

tungsverhältnis möglichst variabel an den Motorbetriebspunkt im Kennfeld anzu-

passen. Die Einsparungen im Kraftstoffverbrauch sind dabei umso größer, je häu-

figer der Motor im Teillastbereich betrieben wird und je höher der Aufladegrad

ist. Damit ist die variable Verdichtung (VCR – V

ariable Compression Ratio) spe-

ziell für hochaufgeladene Motoren interessant, die für einen klopffreien Betrieb

ansonsten sehr niedrige geometrische Verdichtungen und späte Zündzeitpunkte

benötigen. Bei großvolumigen Saugmotoren, die häufig im Teillastbereich betrie-

ben werden, ist ebenfalls ein Potenzial zur Kraftstoffverbrauchssenkung vorhan-

den. Allerdings ist dieses niedriger anzusetzen als bei aufgeladenen Motoren. Mit

Hilfe der variablen Verdichtung kann der Zündzeitpunkt über den gesamten Kenn-

feldbereich nahezu wirkungsgradoptimal eingestellt werden, ohne dass es zum

Klopfen kommt.

Neben den thermodynamischen Vorteilen einer variablen Verdichtung sind mit

diesem zusätzlichen Freiheitsgrad auch unterschiedliche Betriebsstrategien um-

setzbar. Beispielsweise kann die Verdichtung während des Warmlaufs reduziert

werden, um den Katalysator-Light-Off durch die höheren Abgastemperaturen zu

beschleunigen. Mit dieser Strategie lassen sich die zyklusrelevanten Emissionen

reduzieren, da speziell die Warmlaufphase hierbei einen beachtlichen Stellenwert

hat.

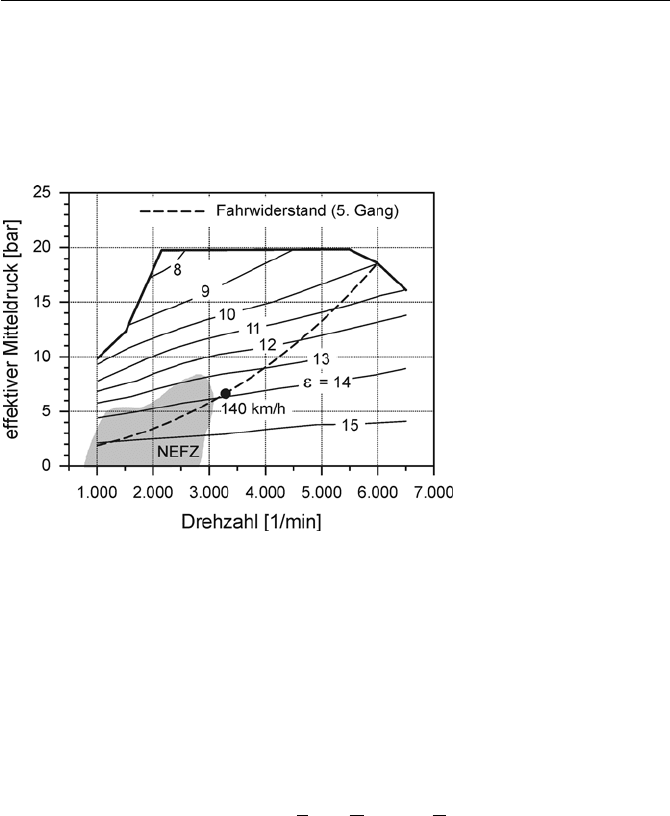

Abbildung 4.62 zeigt beispielhaft die möglichen geometrischen Verdichtungen

im Kennfeld eines turboaufgeladenen PFI-Ottomotors mit hoher spezifischer Leis-

tung. Hierbei sind sowohl der Lasteinfluss als auch der Drehzahleinfluss auf die

Klopfproblematik zu erkennen. Niedrigste Verdichtungen sind im Kennfeldbe-

reich mit geringer Drehzahl und hoher Last erforderlich. Mit zunehmender Dreh-

zahl nimmt die Klopfgefahr ab, sodass höhere geometrische Verdichtungen mög-

lich sind und damit ein hohes Potenzial zur Kraftstoffverbrauchsreduzierung nutz-

bar ist. Die Höhe der maximalen Verdichtung wird hierbei durch den notwendigen

4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 233

Ventilfreigang bei Einsatz einer Nockenwellenverstellung beschränkt. [PIS03b]

hat dieses Prinzip konstruktiv an einem serienmäßigen 4-Zylinder-PFI-

Turbomotor umgesetzt – der Verstellbereich liegt zwischen 8 und 16 – und keine

Einflüsse auf das Verbrennungsgeräusch sowie das NVH-Verhalten feststellen

können. Im Vergleich zum konventionellen Motor konnte der Kraftstoffverbrauch

im NEFZ durch die variable Verdichtung um 7,8% reduziert werden.

Abb. 4.62. Variation der geometrischen Verdichtung im Kennfeld eines PFI-Turbomotors

[PIS03b]

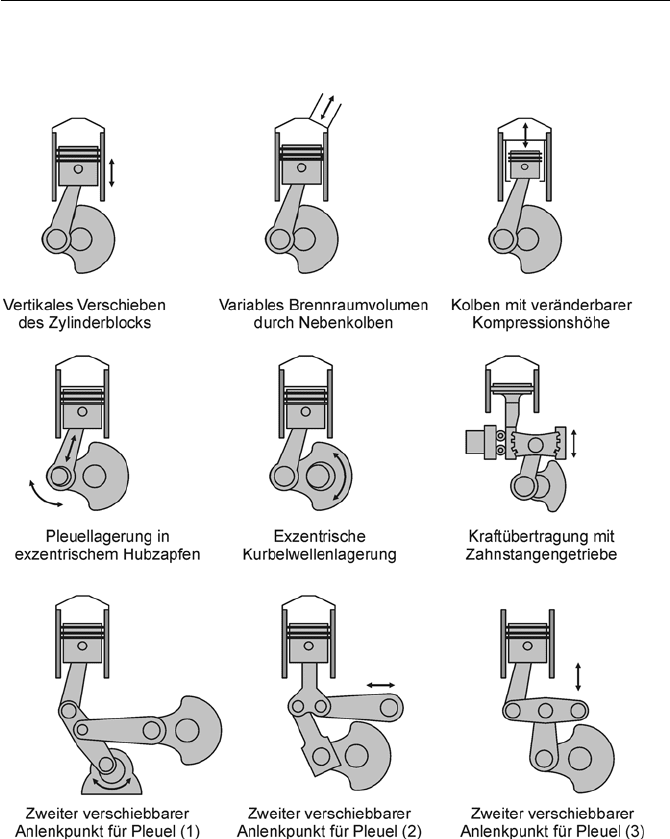

Im Laufe der Zeit sind zahlreiche konstruktive Ansätze zur Darstellung der va-

riablen Verdichtung bekannt geworden, die entweder die kinematischen Längen

des Kurbeltriebs variieren, eine Verschiebung der Lagerposition bewirken oder

das Kompressionsvolumen durch Schaltung von Nebenvolumina verändern, siehe

Abb. 4.63. Eine wesentliche Anforderung an VCR-Systeme sind geringe Rei-

bungsverluste, damit die thermodynamisch nutzbaren Potenziale nicht durch einen

niedrigeren mechanischen Wirkungsgrad aufgezehrt werden.

Saab hat einen mechanisch aufgeladenen Ottomotor mit variabler Verdichtung

– das sogenannte SVC-System (S

aab Variable Compression) – vorgestellt

[DRA02], bei dem das Verdichtungsverhältnis durch Kippen des gesamten Zylin-

derkopfes vorgenommen wird. [SCH02] hat unterschiedliche Konzepte hinsicht-

lich der Realisierbarkeit bewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine

Verschiebung der Kurbelwelle bzw. des gesamten Kurbeltriebs in Richtung Zylin-

derkopf hinsichtlich der wesentlichen Kriterien Energieaufwand für die Verstel-

lung, konstruktiver Aufwand, zusätzliche Massenkräfte, Stabilität/Selbsthemmung

sowie Steuerbarkeit die Ziel führendste Möglichkeit darstellt.

Aufgrund des durch die gesteigerte Verdichtung möglichen höheren Wirkungs-

grades im Teillastbereich wird das verfügbare Drehmoment angehoben. Die vari-

able Verdichtung ist somit auch eine geeignete Maßnahme, um das transiente

Betriebsverhalten zu verbessern. Dieser Vorteil wirkt sich insbesondere bei turbo-

234 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

aufgeladenen Motoren aus, die bei niedrigen Drehzahlen infolge des unzureichen-

den Abgasenergieangebotes für die Turbine nur verzögert Ladedruck aufbauen.

Abb. 4.63. Konstruktive Prinzipien zur Realisierung variabler Verdichtung

Bei den direkteinspritzenden Dieselmotoren ist in den letzen Jahren in Verbin-

dung mit einer gesteigerten Leistungsdichte ein stetiger Trend zu niedrigeren

Verdichtungsverhältnissen zu beobachten. Ursache hierfür ist in erster Linie die

Einhaltung der strengen Abgasgesetzgebung, insbesondere der NO

x

- und Ruß-

emissions-Grenzwerte, wodurch hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs Nachteile

entstehen. Zudem können die Zylinderspitzendrücke mit niedriger Verdichtung

auf einem erträglichen Niveau gehalten werden, sodass die mechanische Trieb-

werks- bzw. Motorbelastung trotz hoher Leistungsdichte beherrschbar bleibt