Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung

Подождите немного. Документ загружается.

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 235

[COO03]. Allerdings muss stets gewährleistet sein, dass der Motor auch bei sehr

niedrigen Außentemperaturen zuverlässig startet (Kaltstartfähigkeit). Aufgrund

der Notwendigkeit, die Selbstzündtemperatur des Kraftstoffes zu erreichen, kann

die geometrische Verdichtung beim Dieselmotor nicht zu weit abgesenkt werden.

Die bei niedriger Verdichtung geringeren maximalen Gastemperaturen führen

einerseits zu einer geringeren NO

x

-Bildungsrate, andererseits wird die Rußoxida-

tion durch die höhere Abgastemperatur und den durch längeren Zündverzug er-

höhten vorgemischten Verbrennungsanteil intensiviert, sodass die Partikel- und

Stickoxidemissionen in der Summe sinken. Beim dieselmotorischen Brennverfah-

ren bietet die variable Verdichtung somit ein nutzbares Potenzial zur Senkung der

Schadstoffemissionen, ohne auf eine hohe Leistungsausbeute im Bereich der Voll-

last verzichten zu müssen.

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung

Die chemische Umsetzung des Kraftstoffes im Brennraum muss unter allen Be-

dingungen und innerhalb des gesamten Motorkennfeldes gesteuert erfolgen. Ziel-

größen sind die Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte, ein geringer Kraftstoff-

verbrauch sowie ein gutes Laufverhalten des Motors bei geringer Geräuschemissi-

on. Durch Variation der zur Steuerung der Verbrennung geeigneten Betriebspara-

meter sind in der Regel nicht alle Ziele gleichzeitig zu erreichen, sodass Prioritä-

ten gesetzt und Kompromisse gefunden werden müssen. So haben insbesondere

die gesetzlichen Vorgaben zur Schadstoffreglementierung in den letzten Jahren

dazu beigetragen, dass die Potenziale zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs nicht

voll ausgeschöpft werden konnten.

Der Begriff Brennverfahren beschreibt die zur Steuerung der Gemischbildung

und Verbrennung ergriffenen Maßnahmen, die ihrerseits durch Prozessparameter

und konstruktive Randbedingungen beeinflusst werden. Ein bestimmtes Brennver-

fahren lässt sich zunächst über die einzelnen Prozessschritte Kraftstoffeinbrin-

gung, Gemischbildung, Zündung und Verbrennung charakterisieren. Jeder dieser

Einzelprozesse wird in seinem Ablauf durch zahlreiche Parameter beeinflusst.

Bestimmend für die Güte des Brennverfahrens ist jedoch das Zusammenspiel der

einzelnen Maßnahmen. Aufgrund der Vielfalt der Einflussparameter kommt dieser

Feinabstimmung eine besondere Bedeutung zu. Beispiele für Parameter und Maß-

nahmen zur Prozessoptimierung sind die Kolbenmuldengeometrie, die Anzahl und

Anordnung der Einspritzdüsenlöcher oder die Ladungsbewegung während der

Gemischbildung – um nur einige wenige zu nennen.

Durchgesetzt haben sich das ottomotorische und das dieselmotorische Brenn-

verfahren. Um den zukünftigen Anforderungen insbesondere hinsichtlich der

Schadstoffemissionen gerecht werden zu können, sind diese beiden klassischen

Brennverfahren zu modifizieren bzw. gänzlich neuartige Brennverfahren zu ent-

wickeln. Dabei ist zu beachten, dass der Kraftstoff selbst auch einen bedeutsamen

Einfluss auf die Wahl des Brennverfahrens ausübt. Der Einsatz synthetisch herge-

stellter Kraftstoffe mit in bestimmten Bereichen gezielt steuerbaren physikalisch-

236 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

chemischen Eigenschaften bietet daher noch ein beachtliches Potenzial, dessen

Nutzung die Motorenentwicklung noch viele Jahre beschäftigen wird. Mit Blick

auf die Realisierung von Downsizing-Konzepten sind jedoch nicht alle Brennver-

fahren gleichermaßen geeignet. So ist es beispielsweise mit dem heutigen Stand

der Technik für Großserienanwendungen noch nicht möglich, homogene diesel-

motorische Brennverfahren mit hohem Luftüberschuss bei sehr hohen Mitteldrü-

cken zu realisieren.

Grundsätzlich wird zwischen Luftansaugung und Gemischansaugung unter-

schieden. Bei luftansaugenden Motoren erfolgen der Kraftstoffeintrag und die

Gemischbildung innerhalb des Brennraumes. Im Gegensatz dazu erfolgt die Ge-

mischbildung bei gemischansaugenden Motoren außerhalb des Brennraumes.

Während heutige Dieselmotoren ausschließlich luftansaugend arbeiten, sind bei

Ottomotoren beide Varianten zu finden. Die folgenden Abschnitte sollen einen

Überblick über die grundsätzlichen Eigenschaften und Charakteristiken der ein-

zelnen Gemischbildungs- und Brennverfahren verschaffen.

4.3.1 Grundlagen

Die Prozesse der Verbrennung und Schadstoffbildung im Motor und damit die

wesentlichen Motorcharakteristiken wie Kraftstoffverbrauch, Drehmoment, Leis-

tung, Verbrennungsgeräusch und Schadstoffausstoß hängen in entscheidendem

Ausmaß von der Zuführung und Aufbereitung des Kraftstoffes ab. Mit Blick auf

die Forderung nach hohen spezifischen Leistungen und Drehmomenten sind bei

Downsizing-Konzepten relativ große Kraftstoffmengen innerhalb kurzer Zeit in

den Brennraum einzubringen und mit der Luft zu vermischen. Die thermodynami-

schen Vorteile, die direkteinspritzende bzw. luftansaugende Motoren im Vergleich

zu gemischansaugenden Motoren bieten, führen jedoch zu gesteigerten Anforde-

rungen an die Gemischbildungssysteme, da für die relevanten Prozesse im Ver-

gleich zur Gemischansaugung deutlich weniger Zeit zur Verfügung steht. Dem

Kraftstoffeinspritzsystem kommt daher eine Schlüsselrolle zu.

Um die strengen Emissionsstandards sowie die kundenseitigen Wünsche erfül-

len zu können, benötigen moderne Einspritzsysteme eine Vielzahl von Freiheits-

graden. Neben einer gezielten Steuerung von Einspritzbeginn und –dauer zeigen

Maßnahmen zur kurbelwinkeldiskreten Variation von Einspritzdruck und Kraft-

stoffzuführung (Einspritzverlauf) nutzbare Potenziale auf.

Im Gegensatz zum Ottomotor, der zum einen als konventioneller und sehr zu-

verlässiger Motor mit Gemischansaugung durch Saugrohreinspritzung, aber zu-

nehmend auch als Direkteinspritzer betrieben werden kann, hat sich beim Diesel-

motor die direkte Kraftstoffeinspritzung in den Brennraum durchgesetzt. Langfris-

tig wird auch beim Ottomotor ein eindeutiger Trend zur Direkteinspritzung zu

beobachten sein, da sie neben der Nutzung thermodynamischer Vorteile sehr gut

mit der Abgasturboaufladung kombiniert werden kann. Dennoch hat sich die Ein-

führung der Direkteinspritzung beim Ottomotor als ungleich schwieriger als beim

Dieselmotor herausgestellt, da nach wie vor zum Zeitpunkt der Entflammung, die

durch Fremdzündung eingeleitet wird, im Bereich der Zündkerze ein zündfähiges

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 237

Gemisch mit engen Ȝ-Grenzen vorliegen muss. Unabhängig vom Brennverfahren

gilt für die Menge des pro Arbeitsspiel und Zylinder eingespritzten Kraftstoffes

z

ni

m

m

B

ASB

,

.

(4.63)

Der dem Motor zugeführte Brennstoffmassenstrom entspricht dabei dem Pro-

dukt aus spezifischem Brennstoffverbrauch und effektiver Motorleistung

meheeeB

pVznibPbm

,

(4.64)

sodass sich für die auf das Zylinderhubvolumen bezogene und pro Zylinder und

Arbeitsspiel eingespritzte Kraftstoffmasse die folgende Beziehung ergibt:

mee

h

ASB

pb

V

m

,

.

(4.65)

Unter der Annahme eines konstanten spezifischen Kraftstoffverbrauchs ist die

eingespritzte Kraftstoffmasse direkt proportional zum effektiven Mitteldruck des

Motors. Downsizing-Konzepte, die durch sehr hohe Mitteldrücke charakterisiert

sind, stellen aufgrund der großen Lastspreizung und der Notwendigkeit exakter

Kraftstoffzumessung besondere Anforderungen an das Einspritzsystem.

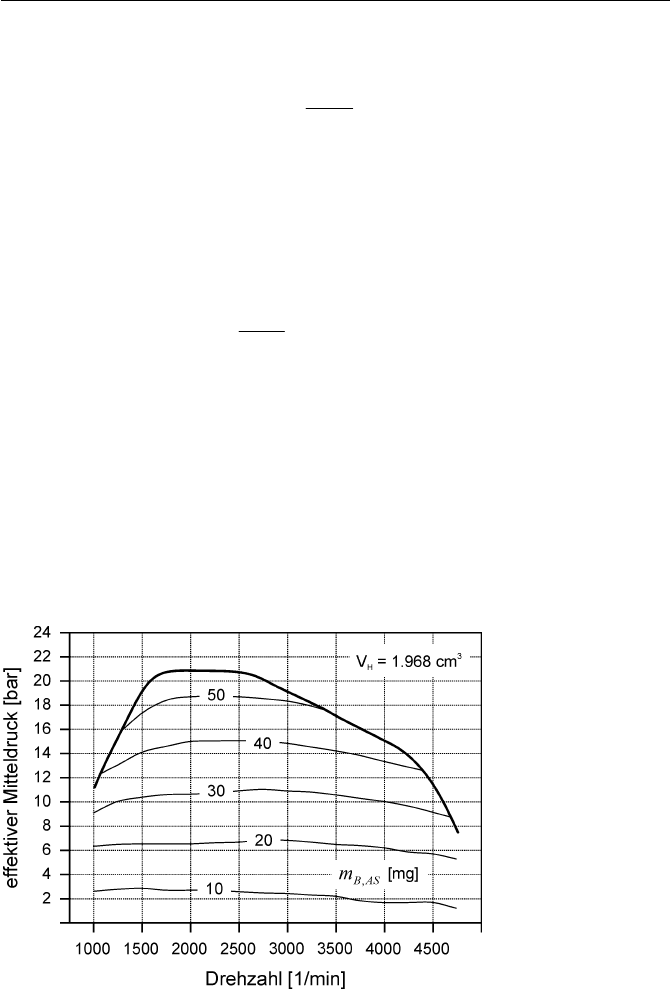

Abbildung 4.64 zeigt beispielhaft für einen modernen Pkw-Dieselmotor die ü-

ber Last und Drehzahl eingespritzten Kraftstoffmengen. Da der Kraftstoff-

verbrauch an der Volllast im Bereich des maximalen Mitteldruckes von 20,9 bar

etwa 200 g/kWh beträgt, werden etwa 59 mg Kraftstoff pro Zylinder und Arbeits-

spiel eingespritzt.

Abb. 4.64. Eingespritzte Kraftstoffmasse pro Zylinder und Arbeitsspiel für einen modernen

4-Zylinder-Pkw-DI-Dieselmotor mit Abgasturboaufladung

238 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Das entspricht einer bezogenen Kraftstoffmasse von 116 mg/dm

3

. Deutlich hö-

here effektive Mitteldrücke bis über 30 bar führen zwar zu einer Senkung des

spezifischen Kraftstoffverbrauches, erhöhen jedoch die dafür erforderlichen Kraft-

stoffmassen signifikant. Bei Annahme eines Kraftstoffverbrauchs von 200 g/kWh

werden für 30 bar Mitteldruck etwa 167 mg/dm

3

in die Brennräume eingespritzt.

Ottomotoren erfordern aufgrund des geringeren Wirkungsgrades im Volllastbe-

reich deutlich höhere Einspritzmengen, die deutlich über 200 mg/dm

3

betragen

können.

Der gesamte Brennstoffmassenstrom, der dem Motor zugeführt werden muss,

berechnet sich zu

Hmee

L

B

Vnipb

L

m

m

min

O

.

(4.66)

Für das obige Beispiel (

b

e

= 200 g/kWh, p

me

= 30 bar) eines Viertakt-Motors

mit einem Motorhubvolumen von 2.000 cm

3

und einer Drehzahl von 3.000 1/min

bedeutet das einen Kraftstoffmassenstrom in Höhe von 30 kg/h.

Während bei der ottomotorischen Saugrohreinspritzung durch Vorlagerung des

Kraftstoffes vor dem Einlassventil trotz der großen Kraftstoffmengen die Ge-

mischbildung in weiten Bereichen sehr zuverlässig abläuft, ist bei direkteinsprit-

zenden Systemen die für die Gemischbildung zur Verfügung stehende Zeit ver-

gleichsweise kurz, sodass bereits seitens des Einspritzsystems günstige Vorausset-

zungen für die Gemischbildung geschaffen werden müssen. Daher werden ein

schneller Strahlaufbruch, kleine Tropfendurchmesser und eine intensive und

schnelle Vermischung mit der Luft gefordert. Bei Dieselmotoren, deren Kraftstoff

im Vergleich zum Ottokraftstoff eine höhere Viskosität aufweist und über schwe-

rer verdampfende Komponenten verfügt, sind die Einspritzdrücke daher bis heute

auf über 2.000 bar angestiegen, wobei die Durchmesser der Einspritzdüsenspritz-

löcher im Pkw-Sektor auf etwa 120 µm gesunken sind. Zur weiteren Mitteldruck-

und Leistungssteigerung wird die Gemischbildung bei direkteinspritzenden Moto-

ren zukünftig weiter in Richtung Einspritzsystem verschoben.

Um die einzelnen Prozesse während der Einspritzung und Gemischbildung be-

schreiben zu können, ist eine Unterscheidung zwischen Otto- und Dieselmotoren

nötig, da sie sich sowohl kraftstoff- als auch brennverfahrensseitig stark vonein-

ander unterscheiden.

Otto-Verfahren

Charakteristisch für das Otto-Verfahren ist die Fremdzündung mittels Zündkerze.

Man unterscheidet zwischen der S

augrohreinspritzung (SRE) – englisch: Port-

F

uel-Injection (PFI) – und der Benzin-Direkteinspritzung (BDE) – englisch: Di-

rect-I

njection-Spark-Ignition (DISI) bzw. Gasoline Direct Injection (GDI). Verga-

sersysteme kommen nur noch bei Kleinstmotoren zum Einsatz und sollen hier

nicht betrachtet werden. Demnach kommt sowohl ein gemischansaugendes

Brennverfahren als auch ein luftansaugendes Brennverfahren zum Einsatz. Die

Lastregelung erfolgt überwiegend durch Regelung der Gemischmenge (Quanti-

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 239

tätsregelung), bei direkteinspritzenden Motoren mit Schichtladung auch durch

Qualitätsregelung. Aufgrund der Klopfproblematik werden Ottomotoren – je nach

Brennverfahren – mit geometrischen Verdichtungen von 7-13 gefahren. Dadurch

werden Selbstzündprozesse bzw. Klopfen ausgeschlossen, und es liegt ein klar

definierbarer Verbrennungsbeginn durch Festlegung des Zündzeitpunktes vor.

Saugrohreinspritzung (SRE, PFI)

Die Einspritzung des Kraftstoffes ins Saugrohr bewirkt beim klassischen SRE-

Ottomotor eine außerhalb des Brennraumes beginnende Gemischbildung im Saug-

rohr, die erst zum Ende der nachfolgenden Kompressionsphase abgeschlossen ist

und zu einem weitgehend homogenen Gemisch führt. Heute sind nur noch elekt-

ronisch gesteuerte Einzeleinspritzsysteme (M

ulti-Point-Injection, MPI) von Be-

deutung, die den Kraftstoff mit einem Druck von 3-5 bar über je ein Einspritzven-

til in die Saugrohre der einzelnen Zylinder zuführen und dort vorlagern. Hierbei

kommen unterschiedliche Einspritzarten – simultane Einspritzung, Gruppenein-

spritzung, sequenzielle Einspritzung oder zylinderindividuelle Einspritzung - zum

Einsatz. Das Einspritzsystem hat nun die Aufgabe, den Kraftstoff in Abhängigkeit

des Brennverfahrens, des Motorbetriebspunktes und der Umgebungsbedingungen

unter hohem Druck, in der richtigen Menge nach dem gewählten Einspritzverlauf

und zum richtigen Zeitpunkt zuzuführen.

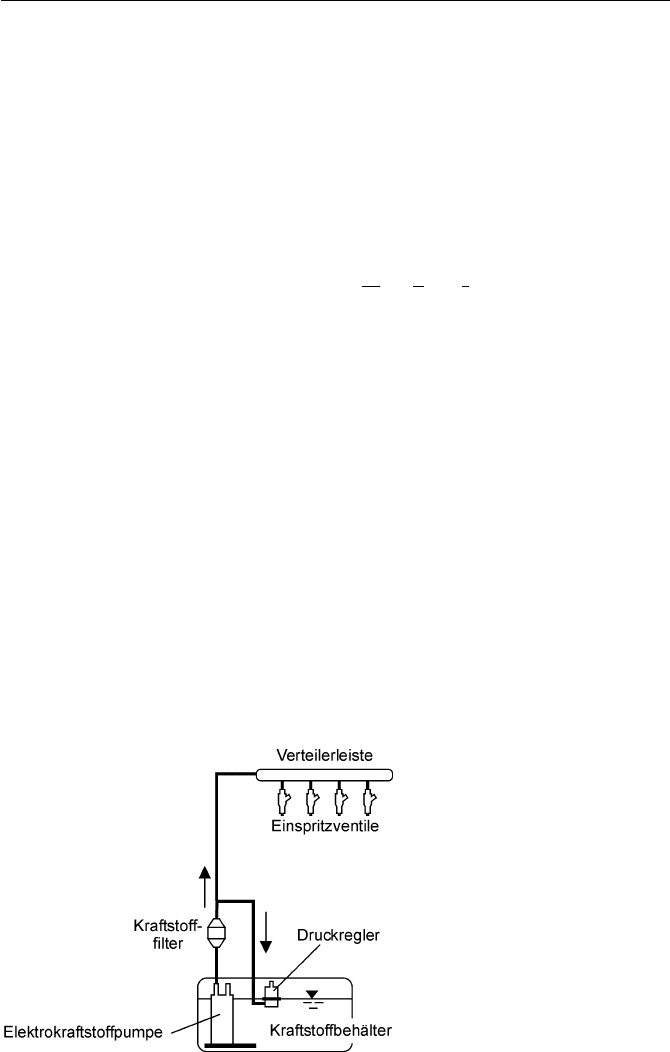

Abbildung 4.65 zeigt die Einspritzsystemkomponenten für gemischansaugende

Ottomotoren. Eine Elektrokraftstoffpumpe erzeugt den Einspritzdruck und fördert

den Kraftstoff über einen Kraftstofffilter und den Kraftstoffverteiler zu den Ein-

spritzventilen. Der Systemdruck beträgt 3,0-4,5 bar. Im dargestellten rücklauffrei-

en System befindet sich der Druckregler in unmittelbarer Nähe des Kraftstoffbe-

hälters, sodass die von der Pumpe geförderte Mehrmenge sofort in den Tank ge-

fördert wird und nicht den Umweg über den Motorraum mit der damit verbunde-

nen Kraftstofferwärmung nehmen muss. Beim bedarfsgeregelten System wird nur

gerade soviel Kraftstoff gefördert, wie der Motor verbraucht. Dabei erfolgt die

Druckregelung über einen geschlossenen Regelkreis im Motorsteuergerät mit

Druckerfassung über einen Drucksensor.

Abb. 4.65. Systemkomponenten für die ottomotorische Saugrohreinspritzung

240 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Vorteile dieser Variante sind eine Kraftstoffverbrauchssenkung in Höhe von

etwa 0,1 l/100 km [ROB03a] infolge geringerer Antriebsleistung für die Kraft-

stoffpumpe sowie eine Systemdruckvariation, die zur Anpassung an unterschiedli-

che Betriebsbedingungen wie z.B. Heißstart genutzt werden kann.

Beim Öffnen des Einlassventils reißt die angesaugte Luftmenge die Kraftstoff-

wolke in den Zylinder und bewirkt durch Verwirbelung die Bildung eines zündfä-

higen Gemisches. Die elektronische Saugrohreinspritzung ermöglicht heute unter

allen Betriebsbedingungen eine zuverlässige Aufbereitung des Kraftstoffes und

die Generierung sicherer Zündbedingungen. Damit das homogene Gemisch über-

haupt entflammt werden kann, ist ein Luftverhältnis von 0,8-1,2 notwendig. Die

von der Zündkerze ausgehende Flammenfront breitet sich mit einer Geschwindig-

keit von etwa 20-25 m/s aus. Damit werden Brenndauern von ca. 30-50 °KW

erreicht. Mit Blick auf hohe Wirkungsgrade sind – entsprechend den Verhältnis-

sen beim Gleichraumprozess – kürzere Brenndauern wünschenswert. Positiven

Einfluss hierauf haben kompakte Brennräume mit kurzen Flammenwegen, höhere

Ladungsdichte durch hohes Verdichtungsverhältnis und hohe Mitteldrücke sowie

eine intensive Ladungsbewegung durch Tumble- oder Drallströmungen. Eine

schnelle Energieumsetzung reduziert darüber hinaus die bei Ottomotoren charak-

teristischen zyklischen Schwankungen im Verbrennungsablauf. Ursache hierfür

sind Schwankungen des turbulenten Geschwindigkeitsfeldes und der örtlichen

Ladungszusammensetzung. Fette und magere Gemische verbrennen relativ lang-

sam, die Flammengeschwindigkeit nimmt deutlich ab, sodass der Zündwinkel

nach „früh“ verstellt werden muss. Hinsichtlich des Wirkungsgrades liegt ein

Optimum bei leicht mageren Luftverhältnissen von

Ȝ = 1,1-1,3 vor, da neben der

sinkenden Flammengeschwindigkeit auch der positive Einfluss durch Ladungs-

verdünnung berücksichtigt werden muss. Maximale Leistung wird bei leicht fetten

Gemischen mit

Ȝ = 0,8-0,9 erreicht, da hier hohe Flammengeschwindigkeiten

auftreten und nahezu der gesamte zur Verfügung stehende Luftsauerstoff umge-

setzt wird.

Die Lastregelung erfolgt bei SRE-Ottomotoren durch Quantitätsregelung, also

durch Regelung der Gemischmenge. Praktisch wird dies durch Drosselung der

Ansaugluft erreicht, indem entsprechend der einströmenden Luftmasse die Kraft-

stoffmasse zudosiert wird. Dieses Verfahren stellt einen bedeutenden Nachteil der

Saugrohreinspritzung gegenüber der Direkteinspritzung dar, da der effektive Wir-

kungsgrad im Teillastbetrieb durch hohe Ladungswechselverluste herab gesetzt

wird. Darüber hinaus kann ein Kontakt des Gemisches mit den Wänden entlang

der Strömungsrichtung sowohl im Ansaugtrakt als auch im Brennraum zu lokalen

Gemischanreicherungen und damit verbundenen unkontrollierbaren Kraftstoff-

konzentrationen führen. Aufgrund lokalen Luftmangels und geringer Temperatu-

ren an den Wänden läuft die Verbrennung in diesen Bereichen unvollständig ab.

Das Luftverhältnis liegt in weiten Kennfeldbereichen bei

Ȝ = 1, sodass eine sehr

effektive Abgasnachbehandlung mittels Drei-Wege-Katalysator möglich ist. Nur

in Hochlastbereichen und im Bereich des Nennleistungspunktes wird leicht fett

gefahren. Aufgeladene Motoren werden in den genannten Bereichen aufgrund der

Klopfproblematik und thermischer Überlastung noch fetter betrieben.

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 241

Ottomotoren reagieren auf Ladungsverdünnung durch zusätzliche Luft oder

Abgas hinsichtlich der Verbrennungsstabilität relativ empfindlich. Mit zunehmen-

der Verdünnung werden die Entflammungs- und Verbrennungsphase verlängert.

Im Falle von stöchiometrischer Verbrennung mit

Ȝ = 1 führt Abgasrückführung

infolge sinkender Drosselung bei Teillast zu einem Anstieg der Ladungsmasse und

zu höheren Wirkungsgraden. Eine wirkungsvolle Maßnahme zur Ausweitung der

Magerlauffähigkeit ist der Einsatz intensiver Ladungsbewegung. Diese kann durch

spezielle Formgebung der Einlasskanäle oder – bei Mehrventilmotoren – durch

Einlasskanalabschaltung erzeugt werden. Die dadurch aufgeprägten Drallströ-

mungen bleiben auch während der Kompression weitgehend erhalten und führen

zu einer intensiven Gemischbildung mit hohen Brenngeschwindigkeiten. Nachtei-

lig wirken sich die höheren Strömungsverluste infolge Ladungsbewegung aus.

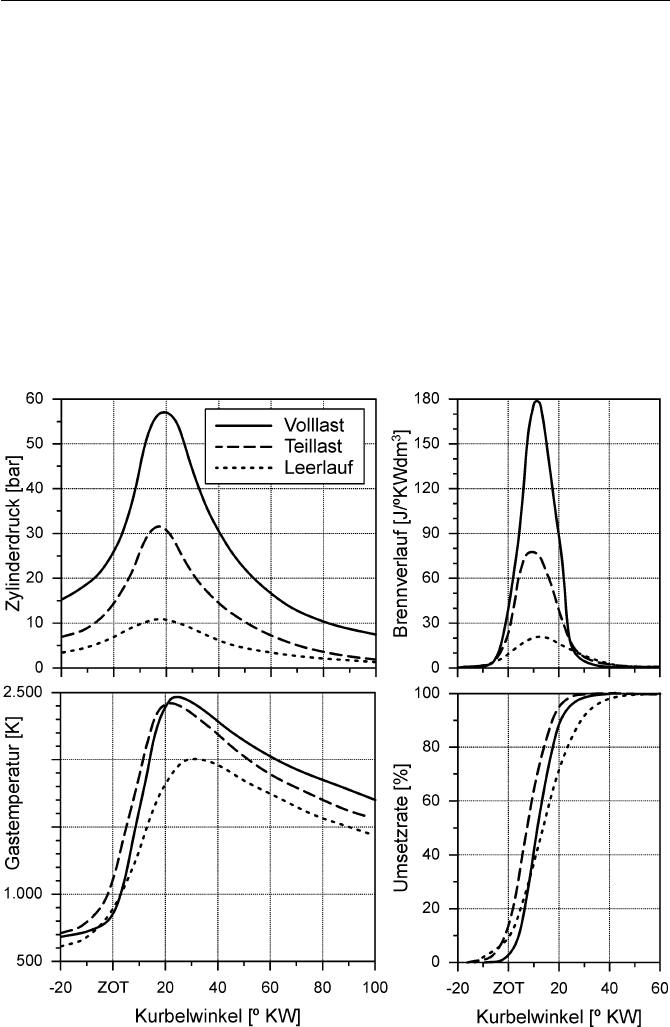

[PIS02] hat eine Reihe von Motoren thermodynamisch untersucht. In Abb. 4.66

sind die Prozessgrößen Zylinderdruck, -temperatur sowie Brennverlauf und Um-

setzrate für einen konventionellen, freisaugenden SRE-Ottomotor dargestellt.

Abb. 4.66. Prozessgrößenverläufe beim 4-Takt-Ottomotor mit Saugrohreinspritzung

[PIS02]

242 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Dabei handelt es sich um einen Vierzylinder-Reihenmotor mit einem Verdich-

tungsverhältnis von 10, einer Nenneistung von 74 kW und einem maximalen Mit-

teldruck in Höhe von 10,6 bar. In den Diagrammen sind drei Lastpunkte mit effek-

tiven Mitteldrücken von 1 bar (Leerlauf), 5 bar (Teillast) und 10,6 bar (Volllast)

für eine Drehzahl von 3.000 1/min dargestellt.

Aufgrund der Drosselregelung sinkt die Ladungsmasse mit sinkender Last.

Zum Beginn der Verdichtung liegen damit unterschiedliche Drücke vor, sodass

die Druckverläufe lastabhängig unterschiedliche Amplituden aufweisen. Da stets

eine stöchiometrische Gemischzusammensetzung vorliegt und die maximalen

Gastemperaturen in erster Linie vom Luftverhältnis beeinflusst werden, sind die

Temperaturverläufe sehr ähnlich. Die Verbrennungsgeschwindigkeit wird durch

die Turbulenz und den Restgasgehalt beeinflusst und steigt mit zunehmender Last,

was anhand der Umsetzrate und des Brennverlaufes deutlich wird. Eine Steige-

rung der Ladelufttemperatur erhöht das gesamte Temperaturniveau während der

Verdichtung. Damit nehmen Vorreaktionen und Radikalenbildung zu, aus der eine

erhöhte Klopfneigung resultiert.

Direkteinspritzung (BDE, DISI)

Die ottomotorische Benzin-Direkteinspritzung bietet gegenüber der Saugrohrein-

spritzung thermodynamische Vorteile in den Teilprozessen Gemischbildung, La-

dungswechsel und ggf. Verbrennung. Es wird daher seit langem an einer prakti-

schen Umsetzung dieses Brennverfahrens gearbeitet. Bereits 1937 wurde die BDE

bei einem Flugzeugmotor eingesetzt. 1951 hat die Firma Gutbrod mit dem Modell

„Superior 600“ den ersten Pkw-Zweitakt-Motor mit einer Benzindirekteinsprit-

zung ausgerüstet. Mercedes-Benz war mit dem „300 SL“ im Jahr 1954 Pionier bei

den Viertakt-Motoren. Zahlreiche technische Probleme verhinderten jedoch eine

Marktdurchdringung. Erst in den letzten Jahren ist die ottomotorische Direktein-

spritzung auch bei serienmäßigen Pkw zu finden. Dennoch hat sich die direkte

Einspritzung des Kraftstoffes in den Brennraum beim Ottomotor aufgrund der

engen Zündgrenzen als deutlich schwieriger darstellbar erwiesen als beim Diesel-

motor. Trotzdem besteht gerade beim direkteinspritzenden Ottomotor ein bedeu-

tendes Potenzial zur Senkung des Kraftstoffverbrauches, gerade in Verbindung

mit der Abgasturboaufladung.

Die Benzin-Direkteinspritzung ist ein Brennverfahren mit innerer Gemischbil-

dung. Die direkte Einbringung des Kraftstoffes führt innerhalb des Brennraumes

zu einem Entzug von Verdampfungswärme, sodass die Ladungsmasse erhöht wird

und die Zylinderladung bei Zündbeginn eine niedrigere Temperatur aufweist. Das

ermöglicht die Anhebung des Verdichtungsverhältnisses bei gleichbleibender

Klopfgrenze um 1-1,5 Einheiten und führt somit zu einer grundsätzlichen Wir-

kungsgradsteigerung im gesamten Motorkennfeld. Um den Motor auch im Teil-

lastbetrieb weitgehend ungedrosselt und daher mit annähernd konstanter La-

dungsmasse betreiben zu können, müssen mit sinkender Last höhere Luftverhält-

nisse bzw. eine Abmagerung des Gemisches erreicht werden. Das erfordert die

Zündung extrem magerer Gemische, was nur möglich ist, wenn innerhalb des

Brennraumes nahe der Zündkerze eine Ladungsschichtung erfolgen kann. Im

idealen Fall existiert nur im Bereich der Zündkerze ein stöchiometrisches Ge-

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 243

misch, und das Luftverhältnis nimmt mit zunehmendem Abstand von der Zünd-

kerze zu, bis an den Brennraumwänden nur noch reine Luft oder rückgeführtes

Abgas vorliegt.

Mit der Direkteinspritzung sind – im Gegensatz zur Saugrohreinspritzung –

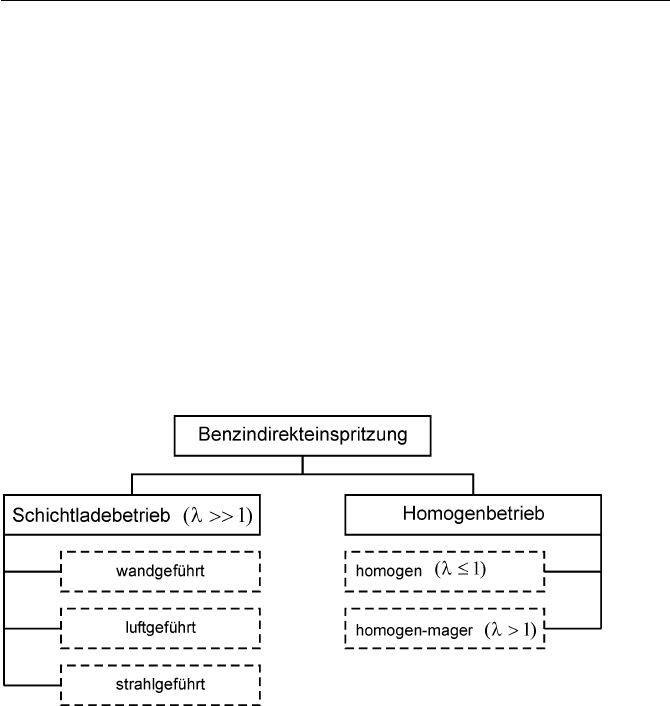

mehrere Betriebsarten möglich, siehe Abb. 4.67

, die entsprechend des gewünsch-

ten Motorbetriebspunktes oder anhand funktionaler Anforderungen z.B. des Ab-

gasnachbehandlungssystems zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um den

homogenen Betrieb, in dem innerhalb des gesamten Brennraumes ein homogenes

Kraftstoff-Luftgemisch vorliegt, und um den geschichteten oder Schichtlade-

Betrieb, bei dem sich zum Zündzeitpunkt nur im Bereich der Zündkerze eine si-

cher entflammbare Gemischwolke befindet, während im übrigen Brennraum sehr

mageres Gemisch vorhanden ist. Damit sind globale Luftverhältnisse bis

Ȝ = 10

möglich [ROB03a], die das Potenzial einer deutlichen Kraftstoffverbrauchssen-

kung bieten, jedoch nur einen Teillastbetrieb erlauben. Der übrige Brennraum ist

beim Schichtbetrieb entweder mit Luft, rückgeführtem Abgas oder sehr magerem

Gemisch gefüllt.

Abb. 4.67. Betriebsarten und Brennverfahren bei der Benzindirekteinspritzung

Das sehr hohe globale Luftverhältnis im Schichtladebetrieb führt aufgrund des

im Bereich der Brennraumwände niedrigen Temperaturniveaus – die Flamme

brennt infolge des extremen Luftüberschusses nicht so nah an die Wand heran –

zu geringeren Wandwärmeverlusten und zu einer signifikanten Entdrosselung des

Motors. Darüber hinaus wird mit der Direkteinspritzung ein Ladungswechsel mit

hohen Spülgraden möglich, ohne dass es – wie es bei der Saugrohreinspritzung

unumgänglich ist – zu einem Anstieg des Kraftstoffverbrauchs und der HC-

Emissionen infolge eines direkten Durchströmens von Gemisch in den Abgaska-

nal kommt. In Verbindung mit Aufladung sind weitere Verbesserungen durch die

Direkteinspritzung möglich.

Praktisch umgesetzt werden kann der Schichtladebetrieb durch das luftgeführte,

das wandgeführte und das strahlgeführte Brennverfahren. Während sich der Kraft-

stoff beim luft- und wandgeführten Verfahren weiter von der Zündkerze entfernt

mit der Luft vermischt und die Gemischwolke dann über eine gezielte Luftströ-

244 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

mung (Drall oder Tumble) zur Zündkerze transportiert wird, erfolgt die Kraft-

stoffeinspritzung und Gemischbildung beim strahlgeführten Verfahren unmittelbar

in der Umgebung der Zündkerze. Je nachdem, welches Ausmaß die Kraftstoff-

wandanlagerung z.B. auf dem Kolben aufweist, erfolgt eine Differenzierung in die

Eigenschaft wand- oder luftgeführt. Infolge der Notwendigkeit zum Transport der

Gemischwolke in Richtung Zündkerze ist eine gerichtete Ladungsbewegung er-

forderlich, die u.a. durch eine spezielle Kolbenbodenform erzeugt wird. Diese

relativ zerklüftete Kolbenbodentopografie weist eine größere Oberfläche auf und

führt damit zu vergleichsweise hohen Wandwärmeverlusten. Das höhere Kolben-

gewicht wirkt sich zudem nachteilig auf Geräusch und Massenkräfte aus.

Das strahlgeführte Brennverfahren ist durch eine räumlich enge Anordnung von

Injektor und Zündkerze gekennzeichnet. Es gestattet höhere

Ȝ-Gradienten, eine

Ausweitung des Schichtbetriebs bei gleichzeitiger Steigerung der Systemrobust-

heit und ist weitgehend unabhängig vom Strömungsfeld innerhalb des Brennrau-

mes. Das Potenzial liegt in einer besonders schnellen Gemischbildung mit günsti-

ger Schwerpunktlage der Verbrennung, der Vermeidung von Wandbenetzung

sowie einem guten Ausbrand und einer hohen Verbrennungsstabilität über einen

erweiterten Kennfeldbereich. Damit sind neben einer weiteren Verbrauchssenkung

auch erheblich geringere HC-Emissionen als bei den luft- und wandgeführten

Verfahren möglich. Zum Strahlaufbruch und zur Gemischbildung stehen aller-

dings keine Drall- und Tumbleströmungen zur Verfügung, sondern nur der Strahl-

impuls in Verbindung mit aerodynamischen Kräften zwischen Tropfen und Um-

gebungsluft am Strahlrand. Zur Realisierung einer intensiven Gemischbildung

sind daher höhere Einspritzdrücke als beim luft- und wandgeführten Verfahren

erforderlich. Als sinnvoll werden Drücke von etwa 200 bar angesehen [ACH04],

mit denen eine gute Gemischaufbereitung mit kleinen Tropfendurchmessern dar-

gestellt werden können. Schwer zu realisieren ist die sehr präzise Strahlausrich-

tung und -führung sowie die Dauerhaltbarkeit der Zündkerze infolge einer ausge-

prägten Wärmewechselbelastung, die ihrerseits durch direkte Kraftstoffbenetzung

der heißen Zündkerze induziert wird, und eine höhere Ablagerungs- bzw. Verko-

kungsneigung an der Injektorspitze [PIO02]. Bisher ist das strahlgeführte Brenn-

verfahren in Serienmotoren noch nicht umgesetzt worden, es wird jedoch langfris-

tig das zielführende Verfahren der Ottodirekteinspritzung sein.

Der Homogenbetrieb lässt sich in die Bereiche homogen (

Ȝ 1) und homogen-

mager (

Ȝ > 1) aufteilen, wobei ersterer durch ähnliche Verhältnisse wie bei der

Saugrohreinspritzung charakterisiert ist. Der Homogen-mager-Betrieb erreicht

Luftverhältnisse bis etwa

Ȝ = 1,7. Ein Verfahren mit homogener Magerverbren-

nung für BDE-Ottomotoren stellt das sogenannte BPI-Verfahren (B

owl-

P

rechamber-Ignition) nach [LAT97] dar. Hauptmerkmal ist eine Doppeleinspritz-

strategie in Verbindung mit einer Vorkammerzündung. Durch Einspritzung einer

großen Kraftstoffmenge während des Ansaugtaktes wird ein homogen-mageres

Grundgemisch mit Ȝ = 1,5-1,7 erzeugt. Die zweite Einspritzung erfolgt während

des Verdichtungstaktes in Richtung der Kolbenmulde. Das Kraftstoffgemisch in

und über der Kolbenmulde wird mit der Kolbenbewegung in Richtung Vorkam-

merzündkerze bewegt, wobei am Ende der Kompressionsphase das Gemisch in-

folge der Druckdifferenz zwischen Brennraum und Vorkammer in diese hinein-