Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung

Подождите немного. Документ загружается.

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 265

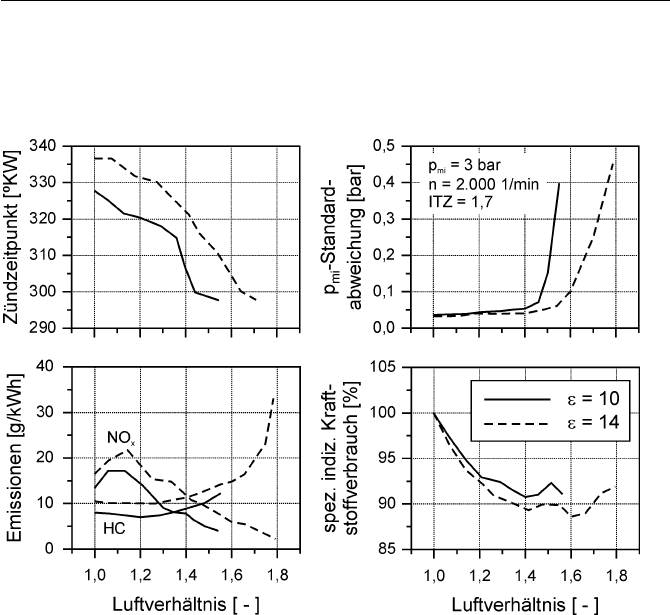

Hinsichtlich der NO

x

-Rohemissionen wirkt sich der Magerbetrieb aufgrund des

niedrigeren Temperaturniveaus positiv aus. Allerdings steigen die HC-Emissionen

infolge der nach spät verlagerten und zunehmend unvollständigeren Verbrennung

bei Luftverhältnissen über 1,4 deutlich an.

Abb. 4.83. Einfluss des Luftverhältnisses (Magerbetrieb) auf motorische Prozessgrößen

und Schadstoffemissionen [HAB99]

Bei Ottomotoren mit äußerer Gemischbildung muss die Ventilüberschneidung

begrenzt und auf das Spülgefälle abgestimmt werden, da sonst zu viel Frischge-

misch durch Kurzschlussspülung vom Einlasskanal direkt in den Auslasskanal

überströmt, was zu einer Verbrauchssteigerung führt und mit hohen HC-

Emissionen verbunden ist. Eine ausgeprägte Spülung des Brennraumes zur Ver-

meidung hoher Restgasanteile im Interesse einer hohen Motorleistung ist mit der

Saugrohreinspritzung daher nur sehr begrenzt möglich. Direkte Kraftstoffeinsprit-

zung bietet hier deutliche Vorteile. Hochaufladung erfolgt zweckmäßigerweise

durch Abgasturboaufladung oder durch mechanische Aufladung. Im Folgenden

sollen die Unterschiede zwischen diesen Aufladeverfahren in Bezug auf die moto-

rischen Prozessgrößen beschrieben werden. In Abhängigkeit der Wirkungsgrade

von Verdichter und Turbine, der Ventilsteuerzeiten sowie der Einstellungen für

die Turboladerregelung stellt sich ein Abgasgegendruck ein, der in Verbindung

mit dem Ladedruck einen wesentlichen Parameter für das Brennverfahren dar-

stellt.

Während bei der mechanischen Aufladung die Abgasseite weitgehend mit der

von Saugmotoren übereinstimmt und der Abgasgegendruck damit deutlich niedri-

266 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

ger ausfällt als bei der Abgasturboaufladung, können die Unterschiede zwischen

den beiden Aufladeverfahren anhand einer Variation des Abgasgegendruckes

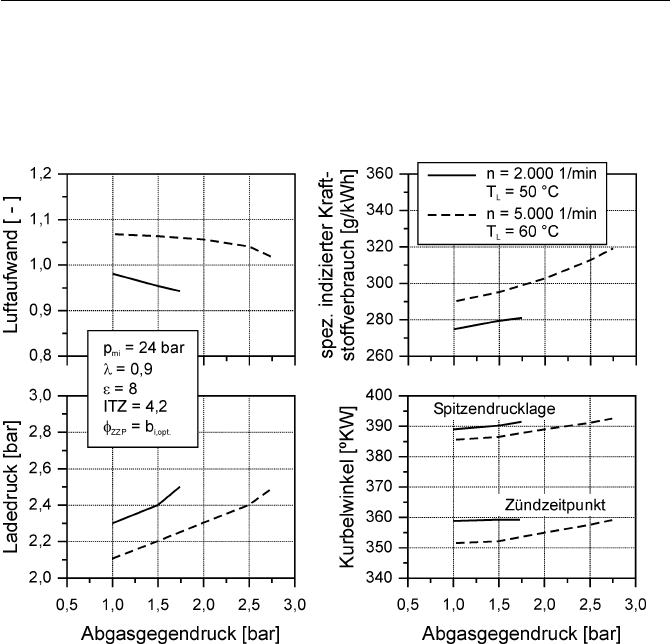

relativ gut beschrieben werden. Abb. 4.84 zeigt den Einfluss des Abgasgegendru-

ckes auf den Kraftstoffverbrauch, den Luftaufwand sowie die Spitzendrucklage

und den Zündzeitpunkt für unterschiedliche Drehzahlen.

Abb. 4.84. Einfluss des Abgasgegendruckes auf motorische Prozessgrößen [HAB99]

Bei konstantem Mitteldruck steigen der Kraftstoffverbrauch und der erforderli-

che Ladedruck mit zunehmendem Abgasgegendruck an. Die Ursache liegt zum

einen in einer erhöhten Ladungswechselarbeit, da der Kolben die verbrannte Zy-

linderladung gegen den höheren Druck ausschieben muss. Andererseits führt der

steigende Abgasgegendruck zu einem sinkenden Luftaufwand, da sich die Rest-

gasausspülung verringert und die Rückkompression des Abgases vergrößert. In-

folge des höheren Gesamtwirkungsgrades ist bei der mechanischen Aufladung der

zur Darstellung eines bestimmten Mitteldruckes erforderliche Ladedruck trotzdem

höher als bei der Abgasturboaufladung. Die klopfbedingte Spätverstellung des

Zündwinkels wird durch den mit zunehmendem Abgasgegendruck steigenden

Restgasgehalt bewirkt und führt zu den bekannten Nachteilen hinsichtlich der

Verbrennungsstabilität. Aufgrund gasdynamischer Effekte steigt der Luftaufwand

mit zunehmender Drehzahl an, sodass der zur Darstellung des Mitteldruckes er-

forderliche Ladedruck trotz steigenden Verbrauchs abnimmt.

Der bei der Abgasturboaufladung infolge des höheren Abgasgegendruckes vor-

liegende hohe Restgasgehalt bewirkt eine stärkere Klopfneigung, längere Brenn-

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 267

dauern. Das durch Abgasaufstau vor der Turbine höhere Druck- und Temperatur-

niveau führt zu deutlich höheren Abgastemperaturen im Vergleich zur mechani-

schen Aufladung und steigert damit die thermische Beanspruchung der abgasfüh-

renden Bauteile. Neben der maximal zulässigen Turbineneintrittstemperatur –

diese beträgt bei aktuellen Abgasturbinen ca. 950-980 °C – ist hierbei auch die

Katalysatoreintrittstemperatur maßgeblich, da im oberen Drehzahlbereich ein Teil

des Abgases über das Waste-Gate an der Turbine vorbei geleitet und direkt dem

Katalysator zugeführt wird. Für diesen Abgasteilstrom wirkt die Turbine daher

nicht temperatursenkend. Aufgrund des bei mechanischer Aufladung signifikant

höheren Spülgefälles im Vergleich zur Abgasturboaufladung steigt die Emission

unverbrannter Kohlenwasserstoffe infolge Kurzschlussspülung während der Ven-

tilüberschneidungsphase an. Hier kommt hinzu, dass das vor der Abgasturbine

wirkende höhere Temperaturniveau zu einer besseren Nachoxidation unverbrann-

ter Abgasbestandteile führt.

BDE-Konzepte

Wie bereits beschrieben, bietet die Benzindirekteinspritzung (BDE) gegenüber der

Saugrohreinspritzung prinzipiell beträchtliche thermodynamische Vorteile insbe-

sondere im Teillastbereich. Das größte Potenzial erschließt sich jedoch aus der

Kombination von Direkteinspritzung und Abgasturboaufladung, da sich beide

Verfahren ideal ergänzen und somit Synergieeffekte möglich sind. Aufgeladene

BDE-Ottomotoren ermöglichen im Vergleich zu den aufgeladenen SRE-Varianten

eine Anhebung der geometrischen Verdichtung um 1-2 Einheiten. Diese Maß-

nahme bewirkt eine Wirkungsgradsteigerung im gesamten Kennfeldbereich und

führt zu einem Verbrauchsvorteil im NEFZ von etwa 3-4% [WOL02]. Der Betrieb

bei höheren Verdichtungsverhältnissen reduziert die Abgastemperatur und damit

den Anfettungsbedarf zum thermischen Schutz von Abgasturbine bzw. Katalysa-

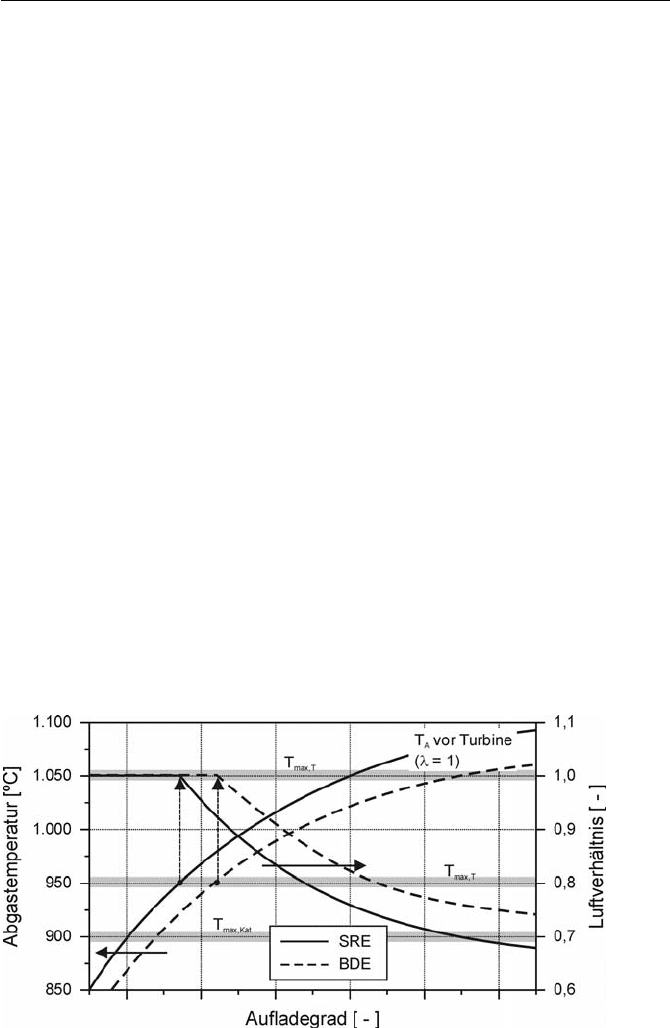

tor. In Abb. 4.85 ist dieser Sachverhalt schematisch dargestellt.

Abb. 4.85. Einfluss des Brennverfahrens und der zulässigen Abgastemperatur am Turbi-

neneintritt auf den Anfettungsbedarf [GOL04b]

268 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Mit zunehmendem Ladedruck bzw. Aufladegrad steigt die Abgastemperatur bei

stöchiometrischer Verbrennung degressiv an. Die Grenztemperatur des Katalysa-

tors beträgt etwa 900 °C. Aufgrund der höheren Verdichtung des BDE-Verfahrens

sind die Abgastemperaturen um etwa 30 K niedriger als beim SRE-Verfahren. Die

zur Einhaltung der maximalen Turbineneintrittstemperatur von 950 °C notwendi-

ge Gemischanreicherung ist daher beim BDE-Verfahren zu höheren Aufladegra-

den verschoben. Anders formuliert ist bei der BDE für einen bestimmten Auflade-

grad ein höheres Luftverhältnis zu realisieren mit entsprechenden, positiven Aus-

wirkungen auf den Kraftstoffverbrauch. Sofern die Turbine für eine Abgastempe-

ratur von 1.050 °C ausgelegt ist, wird eine Gemischanfettung erst bei deutlich

höheren Aufladegraden erforderlich. Ggf. bestimmt dann die Katalysatoreintritts-

temperatur das Ausmaß der Gemischanreicherung. In jedem Fall wirkt sich eine

gesteigerte, thermische Belastbarkeit der Abgasturbine positiv auf den Kraftstoff-

verbrauch aus.

Konventionelle, hochaufgeladene SRE-Ottomotoren weisen bei niedrigen

Drehzahlen aufgrund des unzureichenden Abgasenthalpieangebotes eine ausge-

prägte Drehmomentschwäche auf, die zur einer starken Beeinträchtigung der

Fahrbarkeit und damit der Kundenakzeptanz führt. Mit Hilfe der Direkteinsprit-

zung können hier durch die zusätzlichen Freiheitsgrade Ventilsteuerung und Ein-

spritzstrategie signifikante Verbesserungen im Low-End-Torque erzielt werden,

da grundsätzlich geringere Restriktionen hinsichtlich der Ventilüberschneidung,

Steuerzeiten und Einspritztiming bestehen und damit das Turboladerbetriebsver-

halten positiv beeinflusst werden kann.

Ein spülender Ladungswechsel, dargestellt durch eine lange Ventilüberschnei-

dungsphase, bewirkt beim aufgeladenen SRE-Motor eine Erhöhung sowohl des

Kraftstoffverbrauchs als auch der HC-Emissionen. Dieser Sachverhalt führt zu

einer steigenden thermischen Belastung des nachfolgenden Drei-Wege-

Katalysators, da ein Großteil des unverbrannten Gemisches dort exotherm umge-

setzt wird. Während die Ventilüberschneidung bei der Saugrohreinspritzung mit

Blick auf die Spülverluste begrenzt werden muss, kann sie bei der BDE mit dem

Ziel geringer Restgasanteile sowie niedriger Ladungstemperaturen deutlich erwei-

tert werden, sodass die Leistung infolge eines höheren Luftaufwandes über dem

gesamten Drehzahlbereich ansteigt und die Klopfgefahr weiter sinkt. Aufgrund

der verminderten Klopfempfindlichkeit kann der vorverlegt werden, sodass so-

wohl das Volllastmoment als auch der Wirkungsgrad ansteigen.

Der höhere Wirkungsgrad von aufgeladenen BDE-Motoren erfordert zur Dar-

stellung gleicher Leistung eine geringere Luftmenge, sodass sowohl der Verdich-

ter als auch die Turbine kleiner ausgeführt sein können. Das ermöglicht ein besse-

res Transientverhalten des Motors. Eine große Spülmenge bewirkt zudem eine

Erhöhung des durch die Turbine geleiteten Massenstroms und ermöglicht damit

höhere Ladedrücke sowie ein besseres dynamischen Ansprechverhaltens durch

steigende Turbinenleistung. Da im Verdichter infolge der Spülung ebenfalls mehr

Frischluft durchgesetzt wird, entfernen sich die Betriebspunkte von der Pump-

grenze und stabilisieren den Verdichterbetrieb [PRE02]. Die Direkteinspritzung

bei Hochaufladung erlaubt somit die Kombination von attraktiven spezifischen

Leistungen mit hohen Mitteldrücken bei niedrigen Drehzahlen. [LAN03b] und

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 269

[BEE03] geben für das Anfahrdrehmoment eines aufgeladenen BDE-Motors mit

Nockenwellenverstellung eine 20%-ige Steigerung gegenüber der aufgeladenen

SRE-Variante mit festen Steuerzeiten an.

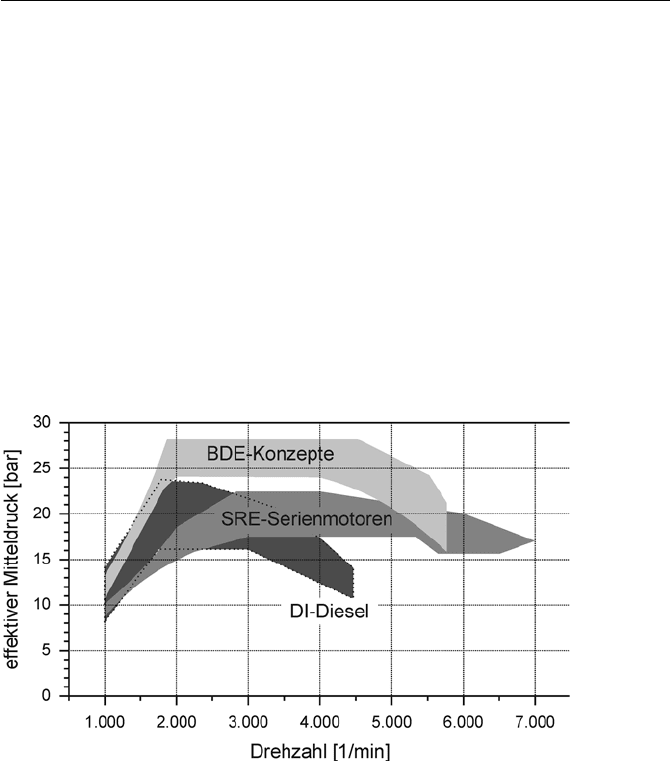

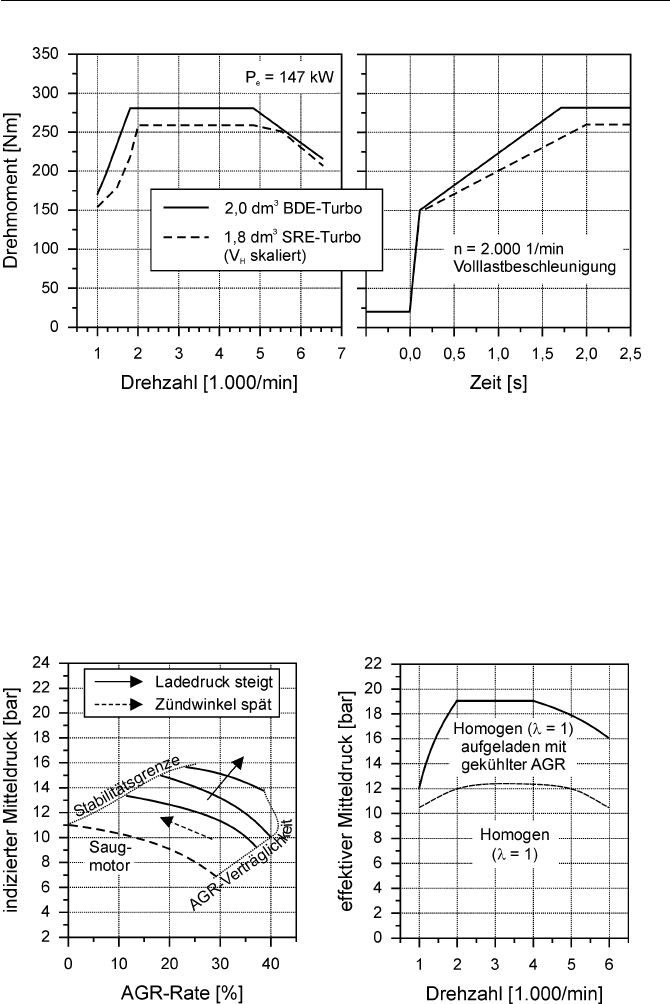

Abbildung 4.86 zeigt einen Vergleich des Drehmomentverlaufes aktueller, auf-

geladene SRE-Ottomotoren mit turboaufgeladenen Hochlast-BDE-Konzepten und

modernen Dieselmotoren. Neben einer deutlichen Steigerung des Volllast-

Drehmomentes können bei gleicher oder höherer spezifischer Leistung vor allem

das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen sowie das Transientverhalten signifi-

kant verbessert werden. Infolge dessen bildet die Direkteinspritzung mit Turboauf-

ladung die ideale Basis für verbrauchssenkende Downsizing-Konzepte, da neben

der Lastpunktverschiebung auch eine durch das höhere Low-End-Torque mögli-

che, verlängerte Achsübersetzung zur Wirkungsgradsteigerung genutzt werden

kann. Die hohen, im Volllastbereich in den Brennraum eingespritzten Kraftstoff-

mengen dürfen jedoch nicht den Kolben oder die Zylinderwand benetzen, damit

eine erhöhte HC-Emission sowie eine zunehmende Ölverdünnung vermieden

werden kann.

Abb. 4.86. Vergleich verschiedener Motorkonzepte mit Abgasturboaufladung [FRA03]

Mit Hilfe der Direkteinspritzung ist zudem eine gezielte Beeinflussung der

Gemischbildung sowie des Brennverlaufs möglich, da prinzipiell alle Arbeitstakte

für die Einspritzung zur Verfügung stehen. Für die Hauptverbrennung kann die

Einspritzung auf den Ansaug- und den Verdichtungstakt verteilt werden. Damit

erfolgt eine Anhebung des Liefergrades sowie eine Reduzierung der Klopfemp-

findlichkeit. Darüber hinaus bietet eine Einspritzung während des Expansions-

und Ausschiebetaktes die Möglichkeit einer gezielten Beeinflussung der Abgas-

temperatur und damit der Turbinenleistung sowie des Katalysatorbetriebsverhal-

tens. So bewirkt z.B. eine späte Nacheinspritzung kurz nach dem Start eine Ver-

kürzung des Katalysator-Light-Off durch hohe Abgastemperaturen, sodass die

thermische Trägheit des Abgasturboladers weitgehend kompensiert werden kann.

270 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Da innerhalb des Warmlaufs ein Großteil der zyklusrelevanten Schadstoffemissio-

nen entstehen, ist diese Maßnahme durchaus vielversprechend. Bezüglich einer

spürbaren Drehmomentsteigerung im Instationärbetrieb durch eine späte Teilein-

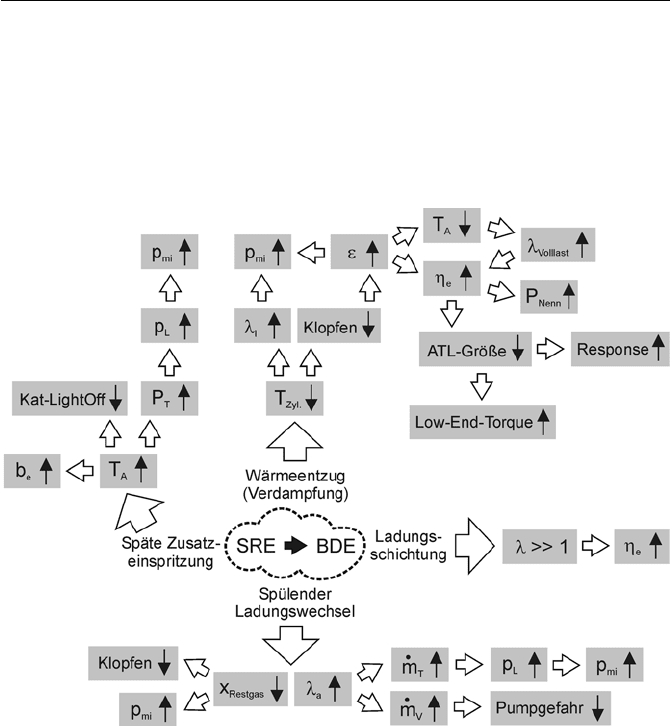

spritzung bestehen nach [SEN04] nur geringe Potenziale. Abb. 4.87 fasst noch

einmal die möglichen und größtenteils nutzbaren Vorteile der Benzindirektein-

spritzung gegenüber der Saugrohreinspritzung zusammen, ohne einen Anspruch

auf Vollständigkeit stellen zu wollen.

Abb. 4.87. Vorteile der Benzindirekteinspritzung gegenüber der Saugrohreinspritzung

Direkteinspritzende, aufgeladene Ottomotoren bieten hinsichtlich des Brenn-

verfahrens in der Summe deutlich mehr Freiheitsgrade als klassische Saugrohrein-

spritzer. Prinzipiell sind sowohl stöchiometrische Konzepte als auch Magerkon-

zepte mit oder ohne Schichtladung darstellbar.

Stöchiometrische Konzepte

Der Motorbetrieb mit einem Luftverhältnis von Ȝ = 1 kann mittelfristig als der

sinnvollste Weg zur Darstellung eines ottomotorischen Downsizing-Konzeptes

angesehen werden, da er die prinzipbedingten Vorteile der Direkteinspritzung zu

großen Teilen ausnutzt und darüber hinaus die Verwendung eines geregelten 3-

Wege-Katalysators zur Abgasnachbehandlung erlaubt. Damit ist die Einhaltung

der gesetzlich limitierten Schadstoffkomponenten sehr zuverlässig und ohne wei-

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 271

teren Aufwand möglich. Das Gesamtsystem kann damit vergleichsweise kosten-

günstig und zuverlässig ausgeführt werden.

Zur Darstellung eines stöchiometrischen Betriebs sind Konzepte ohne und mit

AGR möglich. Die klassische Variante ohne AGR erreicht höchste Mitteldrücke.

Während die Laststeuerung im Teillastbereich durch Drosselung oder variabler

Ventilsteuerung erfolgt, kann im Nennleistungsbereich auf eine Gemischanreiche-

rung zum thermischen Bauteilschutz in der Regel jedoch nicht verzichtet werden,

da die thermodynamischen Vorteile durch Gemischkühlung mit zunehmender

Drehzahl stetig sinken und die Verbrennung durch längere Einspritzdauern nach

spät verlagert werden (Gemischbildung läuft unvollständiger ab und die Abgas-

temperatur steigt). Je nach Auslegung der Einspritzkomponenten kann der negati-

ve Einfluss zu langer Einspritzdauern die Vorteile der Innenkühlung überkompen-

sieren [SPI02]. Zur Realisierung einer hohen Nennleistung müssen demnach die

Einspritzzeiten kurz gehalten werden, was sich grundsätzlich durch Erhöhung des

hydraulischen Einspritzventildurchsatzes sowie durch höhere Einspritzdrücke

realisieren lässt. Hieraus wird deutlich, dass sich Hochlast- und Hochleistungs-

konzepte einspritzseitig nicht ohne weiteres mit einem im unteren Kennfeldbe-

reich arbeitenden Schichtladebetrieb verbinden lassen, da der Motorbetrieb mit

Schichtladung andere Anforderungen an das Einspritzsystem stellt als der Betrieb

bei hohen Motorlasten.

Die weltweit ersten Anbieter von großserientauglichen Motoren mit Benzindi-

rekteinspritzung (als Homogenkonzept) und Aufladung waren DaimlerChrysler

und Audi. Während DaimlerChrysler einen mechanisch aufgeladenen BDE-Motor

(1,8-R4, BDE, Kompressor) anbietet, bevorzugt Audi die Kombination von Di-

rekteinspritzung und Abgasturboaufladung (2,0-R4, BDE, ATL). Der Audi-Motor

verwendet Drall-Einspritzventile und Muldenkolben. Letztere ermöglichen eine

länger andauernde, kugelförmige Ausbreitung der Flammenfront sowie eine Stabi-

lisierung der vergleichsweise ausgeprägten Tumble-Strömung. Als Ergebnis kann

eine reduzierten Klopfneigung und ein schnelleres Durchbrennen der Zylinderla-

dung beobachtet werden [WUR04b].

Die auch bei hohen Ladungsmengen intensive Gemischhomogenisierung durch

die erhöhte Ladungsbewegung gestattet darüber hinaus günstige (frühe) Verbren-

nungsschwerpunktlagen und wirkt sich somit positiv auf den Kraftstoffverbrauch

und die

p

mi

-Standardabweichung als Maß für die Laufruhe des Motors aus. Durch

den höheren Wirkungsgrad des BDE-Motors im Vergleich zum SRE-Motor kön-

nen gleiche Drehmomente mit reduziertem Ladedruck und geringeren Luft- und

Kraftstoffmassen erreicht werden. Dies bietet Potenzial zur Reduzierung der Bau-

größe des Abgasturboladers, sodass sich sowohl das Low-End-Torque als auch

das Beschleunigungsverhalten signifikant verbessert. Abb. 4.88 zeigt diesen Sach-

verhalt in Form eines Vergleichs mit einem leistungsgleichen SRE-Turbomotor

(Motorhubvolumen skaliert).

Das hohe Verdichtungsverhältnis, die günstigeren Verbrennungslagen sowie

das schnelle Durchbrennen des Gemisches führen zu einer Steigerung der Zylin-

derspitzendrücke im Vergleich zum turboaufgeladenen Saugrohreinspritzer. Bei-

spielsweise erreicht der BDE-Turbomotor von Audi maximale Zylinderdrücke von

125 bar, während der konzerneigene SRE-Turbomotor höchstens 110 bar erreicht.

272 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Abb. 4.88. Vergleich von SRE-Turbo und BDE-Turbo hinsichtlich stationärem Volllast-

Drehmoment und Volllast-Beschleunigung [WUR04b]

Die zweite Variante eines stöchiometrischen Motorbetriebs mit Direkteinsprit-

zung erfordert im Hochlastbereich den Einsatz gekühlter, externer Abgasrückfüh-

rung, um auf die Gemischanreicherung verzichten zu können, siehe Abb. 4.89.

Infolge des bei der Abgasturboaufladung im Vergleich zur mechanischen Aufla-

dung deutlich höheren Abgasgegendruckes sind relativ hohe AGR-Raten darstell-

bar. Im Teillastbetrieb ermöglichen hohe AGR-Raten geringere Ladungswechsel-

verluste.

Abb. 4.89. Stöchiometrisches Brennverfahren mit Direkteinspritzung, Abgasturboaufla-

dung und Abgasrückführung (EBDI) der Fa. Ricardo [LAK04]

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 273

Steigende Restgasanteile führen zwar zu sinkenden Mitteldrücken, verringern

jedoch die Klopfempfindlichkeit, sofern das Abgas gekühlt zugeführt wird. Durch

Aufladung und intensive Ladungsbewegung kann die AGR-Verträglichkeit erhöht

werden, sodass der erreichbare Mitteldruck trotz hoher AGR-Raten ansteigt. Auf-

grund der gekühlten Abgasrückführung mit hohen Restgasanteilen ist die Abgas-

temperatur vergleichsweise niedrig, sodass auf die Gemischanfettung im Nenn-

leistungsbereich weitgehend verzichtet werden kann. Die geringere Klopfempfind-

lichkeit erlaubt zudem die Anhebung der geometrischen Verdichtung. Der zusätz-

liche Aufwand zur Abgasentnahme, -kühlung und –zuführung ist jedoch sehr

kostenintensiv, zumal es eine große Herausforderung darstellt, die hohen AGR-

Raten über den gesamten Drehzahlbereich zur Verfügung zu stellen [LAK04].

Mager-Konzepte

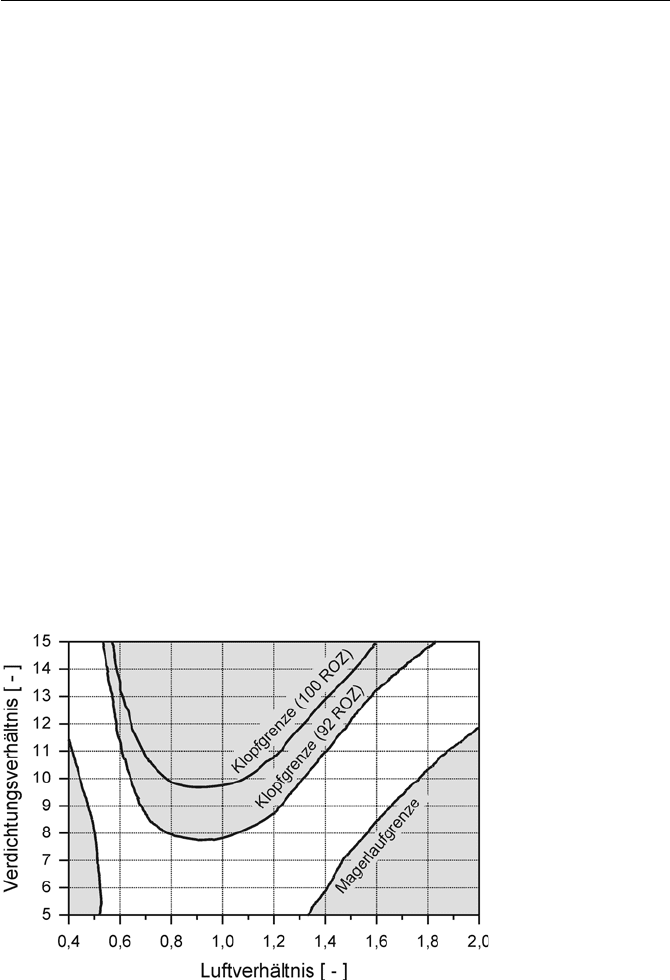

Brennverfahren, die eine überstöchiometrische Gemischzusammensetzung erlau-

ben, bieten grundsätzlich thermodynamische Vorteile. Das geringere Temperatur-

niveau reduziert die Klopfneigung sowie die Wandwärmeverluste und führt zu

geringeren thermischen Beanspruchungen der mit der heißen Zylinderladung in

Kontakt kommenden Bauteile wie z.B. Abgasturbine und Katalysator. Aufgrund

der durch den Magerbetrieb deutliche verringerten Klopfneigung kann das geo-

metrische Verdichtungsverhältnis angehoben werden. Nachteilig ist das zur Dar-

stellung hoher Mitteldrücke erforderliche hohe Ladedruckniveau sowie die Not-

wendigkeit zur nachmotorischen NO

x

-Reduzierung mit Hilfe eines zusätzlichen

DENOX-Katalysators. Der Magerbetrieb kann zum einen homogen und zum an-

deren mit geschichteter Ladung erfolgen. In der Praxis wird ein überstöchiometri-

scher Betrieb nur in Kombination mit der direkten Kraftstoffeinspritzung möglich

sein, da hierdurch mehr Freiheitsgrade zur Verfügung stehen.

Abb. 4.90. Einfluss der Kraftstoffzusammensetzung und der Oktanzahl auf den Homogen-

betrieb des Ottomotors [GRU79]

274 4 Relevante Subsysteme und Prozesse

Bei der Verwendung von Ottokraftstoff treten die höchsten Reaktionsge-

schwindigkeiten etwas unterhalb von

Ȝ = 1 auf. Sehr magere oder fette Gemische

reagieren langsamer und ermöglichen damit den Betrieb mit höheren geometri-

schen Verdichtungsverhältnissen. Die in Abb. 4.90 skizzierten Bereiche, in denen

ein klopffreier Motorbetrieb mit sicherer Entflammbarkeit des Gemisches möglich

ist, sind bei aktuellen Motoren um etwa 3 Einheiten zu höheren Verdichtungsver-

hältnissen verschoben. Die Grafik zeigt jedoch sehr anschaulich, welche Abhän-

gigkeiten zwischen den Parametern bestehen, und besitzt daher nach wie vor qua-

litative Gültigkeit.

Im Teillastbetrieb trägt die Abgasrückführung einen beträchtlichen Anteil zur

Verbrauchssenkung direkteinspritzender Ottomotoren bei. Hiermit lassen sich die

maximalen Verbrennungstemperaturen absenken und führen damit zu einer deutli-

chen Reduzierung der NO

x

-Rohemissionen. Infolge der dadurch für den Fall einer

mageren Verbrennung verminderten Regenerationshäufigkeit des NO

x

-Speicher-

katalysators ergibt sich zusätzlich eine Kraftstoffverbrauchssenkung. Die Erhö-

hung der AGR-Verträglichkeit leistet damit einen wichtigen Beitrag im Rahmen

der Entwicklung moderner BDE-Konzepte. Um den bei hohen AGR-Raten auftre-

tenden, negativen Begleiterscheinungen wie schlechtere Entflammungs- und

Verbrennungsbedingungen sowie einem Anstieg von Verbrauch, HC-Emissionen

und Laufunruhe entgegentreten zu können, sind auch Verfahren einer „geschichte-

ten Abgasrückführung“ im Gespräch. Hierbei erfolgt eine gezielte Schichtung des

rückgeführten Abgases im Zylinder mit dem Ziel möglichst geringer Abgaskon-

zentrationen im Zündkerzenbereich zur Verbesserung der Entflammungsbedin-

gungen [PET04]. Um die erhöhten AGR-Raten zuführen zu können und die Ab-

gastemperatur mit Blick auf die Temperatur vor Katalysator anzuheben (

Ȝ sinkt,

Brenndauer verlängert sich), ist beim geschichtet betriebenen Motor eine Andros-

selung der Ansaugluft erforderlich.

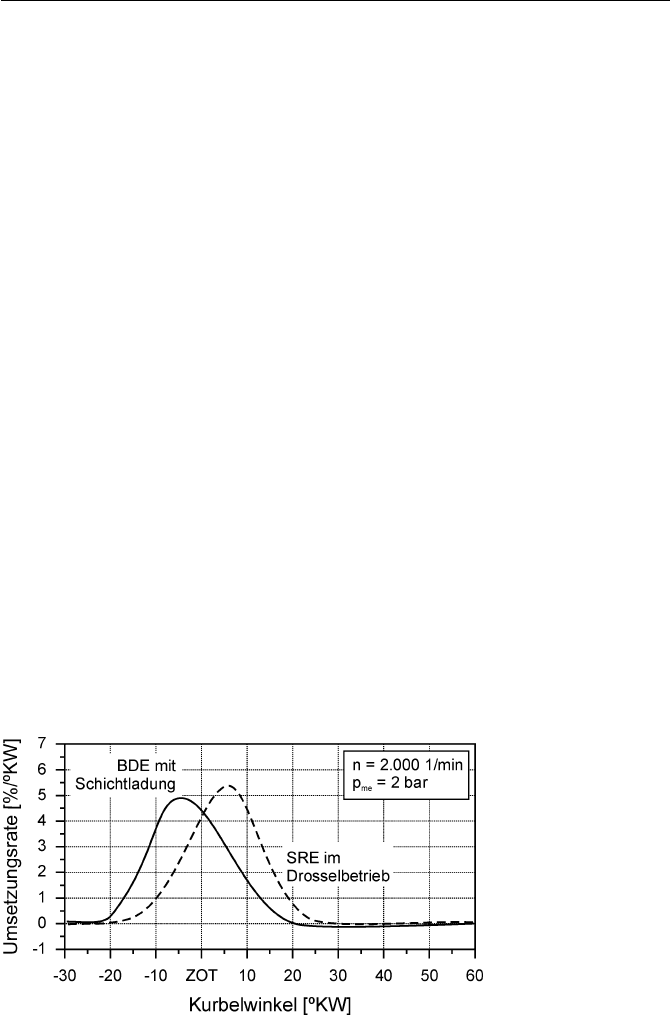

Die bei der mittels luft- oder wandgeführten Verfahren realisierte Benzindirekt-

einspritzung führt im Schichtladebetrieb zu einer charakteristischen frühen

Schwerpunktlage der Verbrennung (vor dem oberen Totpunkt), siehe Abb. 4.91.

Abb. 4.91. Brennverlauf für konventionelle Drosselsteuerung und BDE mit Schichtladung

im Teillastbetrieb [GRE99]