Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия

Подождите немного. Документ загружается.

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

= 340

МШ1

км и 1/н

\

'></ <ч

1. ' Л . V /

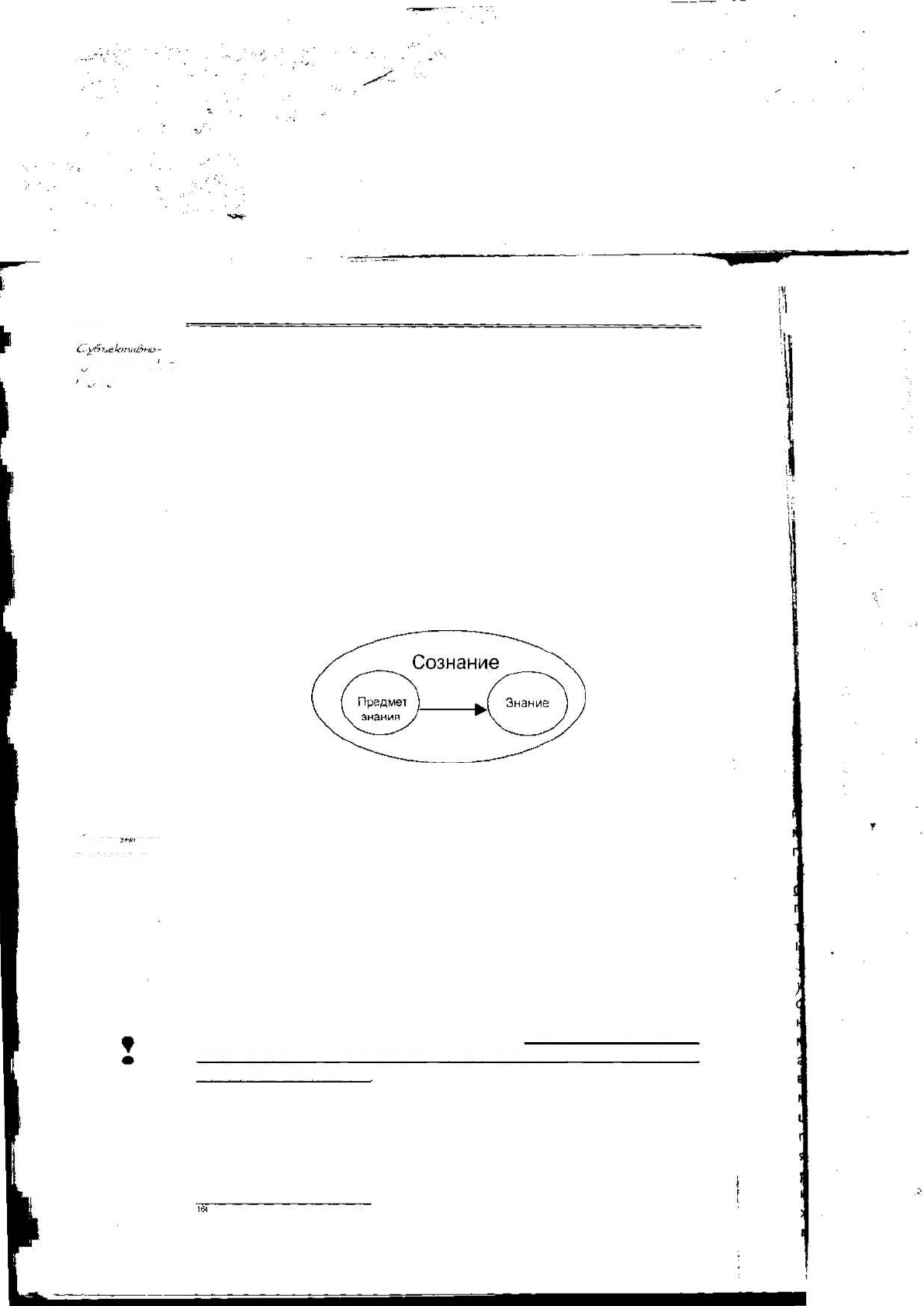

В субъективно-идеалистической философии (Беркли, Юм и др.)

утверждается, что предметами, относительно которых мы можем

получить объективное знание, являются данные чувственного опы-

та, «комбинации ощущений». Не надо искать чего-то, что находит-

ся «за» данными чувственного опыта: комплексы этих данных и

есть то, что мы называем «вещами», «материальными объектами».

Наши знания - это описания таких комплексов. А всякие рассуж-

дения о том, что находится вне наших ощущений и восприятий, -

это субъективные домыслы. Там, за пределами данных опыта, ни-

чего нет (Беркли

,б4

), а если что-то и есть, то недоступно объек-

тивному знанию, ибо любые утверждения об этом «что-то»

сомнительны (Юм). Предметом знания, таким образом, могут быть

только зафиксированные в нашем сознании данные чувственного

опыта и результаты их мысленной обработки (рис. 8.4).

Рис. 8.4

('[, И. М/ J'f,]г-* J '-/

F'-KJC'ti 1 №

И.Кант нашел иной подход, который положил начало так назы-

ваемой имманентной гносеологии. Согласно Канту, у наших ощу-

щений есть источник, но о нем мы в принципе ничего знать не

можем. Это - вещь в себе. В кантовском учении (см. §§4.2.5,

4.3.4, §§6.2.9, 6.3.1) познание изображается как процесс упорядо-

чения опытных данных - ощущений, порожденных вещью в себе.

Из упорядоченных в пространстве и времени групп ощущений и

образуется то, что мы называем вещами, явлениями природы (ве-

щами для нас). Рассудок подводит эти группы ощущений под ап-

риорные категории мышления, в результате чего мы получаем

возможность формулировать общие и необходимые суждения о

вещах - законы природы. Таким образом, в процессе созерцания

и мышления образуются и вещи, т.е. предметы, которые мы по-

знаем. и знания о них.

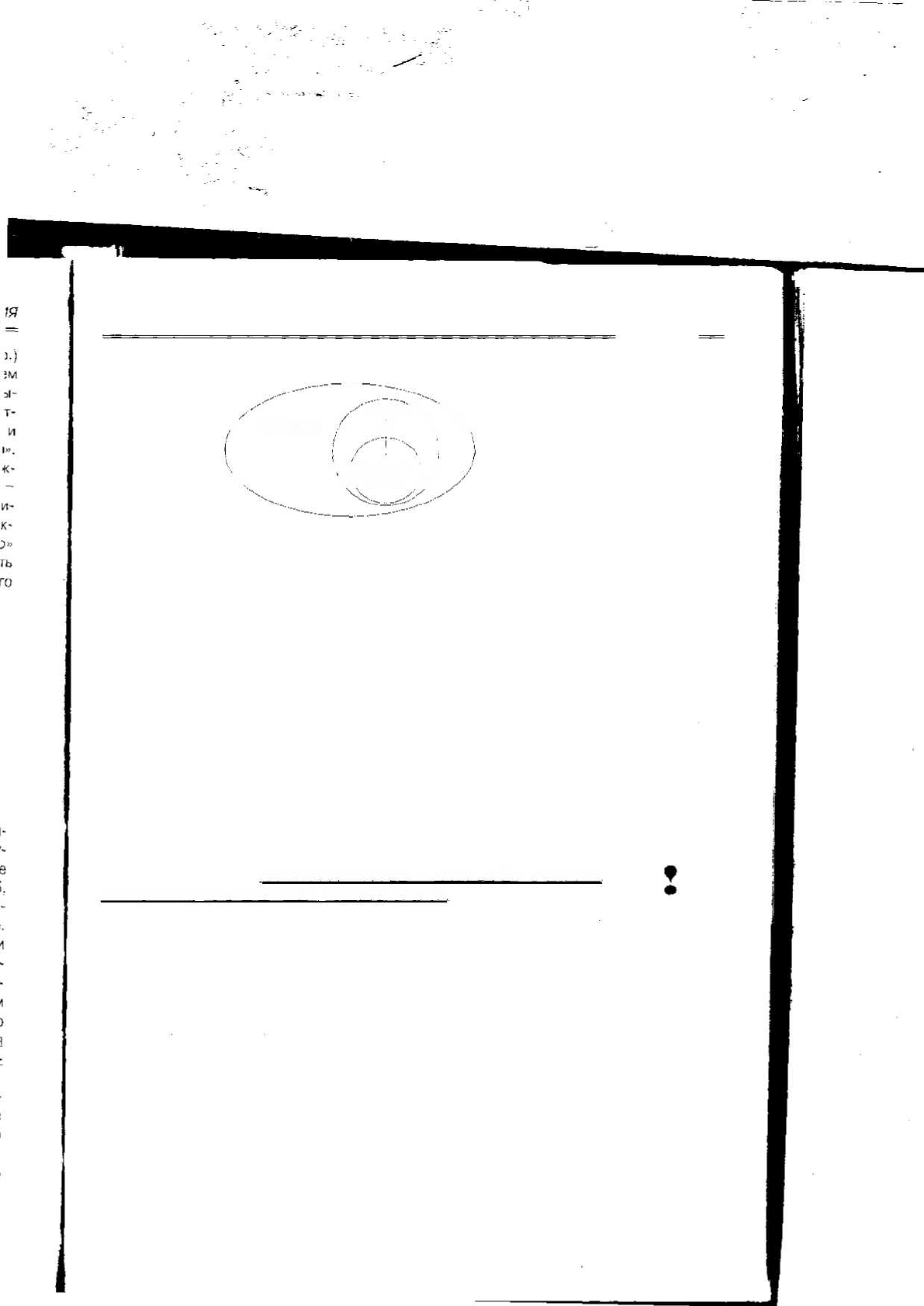

Вслед за Кантом имманентные теории знания выдвигали Г.Ко-

ген, В.Шуппе, Н.Лосский и др. Общий главный тезис их состоит в

том, что предмет знания имманентен знанию, т.е. является частью

знания (имманентный - от лат. immanens - находящийся внутри).

Знание образуется в ходе мысленного построения предмета, оно

несет свой предмет в себе (рис. 8.5).

Беркли, однако, противоречит сам себе, поскольку считает, что все же существует

нечто вне наших ощущений, а именно - Бог.

Гпава 8. Гносеология

341

/

Сознание

\

Знание"^ \

А \ \

'i

\ ; Предмет \ j

\ \ знания ; /

Рис. 8.5

Когда, например, архитектор создает проект дворца, он вместе с тем

образует и знание об этом проекте. Проектируемого здания в действи-

тельности еще нет, оно существует только в воображении архитекто-

ра, т.е. является идеальным объектом, субъективной реальностью (как

и знание о нем). Предмет знания - проект, воображаемый дворец — и

знание об этом предмете возникают в голове архитектора одновре-

менно. При этом, однако, знание не сводится к своему предмету: зна-

ние о проекте включает в себя, помимо последнего, еще и добавочное

содержание - понимание того, для чего проект делается, насколько он

осуществим и пр. Предмет знания, следовательно, составляет лишь

часть знания о нем. Процесс познания отличается от процесса созда-

ния проекта тем, что в нем (в познании) кроме проектирования совер-

шается еще изучение свойств проектируемого сооружения.

Философы, придерживающиеся имманентного подхода, пола-

гают, что познание всегда происходит так, как в приведенном при-

мере с архитектором. В их понимании познание обязательно

предполагает мысленное конструирование познаваемого объекта.

Несомненно, что построение знания о каком-либд__предмете

связано с созданием его воображаемой модели. Если в этом смысле

понимать Канта и других представителей имманентного подхода,

то с ними можно было бы согласиться. Но следует видеть разницу

между созданием мысленных моделей и созданием реальных

объектов. Мы способны, подобно архитектору, конструировать в

уме различные воображаемые объекты - «проекты вещей». Эти

объекты вполне могут быть предметами познания. Так поступает,

например, математик, изучающий существующие в его уме гео-

метрические фигуры - круги, многоугольники, пирамиды и др. иде-

альные математические объекты (в природе нам не встречаются

вещи, имеющие идеальные геометрические формы). Однако пред-

метами знания являются не только объекты, возникающие в на-

шем воображении. Мысленные модели и проекты хотя и могут сами

по себе быть достойны изучения, но все же они большей частью

являются лишь средством, помогающим познавать и создавать

реальные объекты. Если наивные реалисты неправомерно сводят

круг предметов познания к внешним вещам, то имманенты столь

же неправомерно ограничивают его лишь мыслимыми предмета-

ми, собственными продуктами нашего мышления.

f

= 342

Фе рно, и е чоаозгм*

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

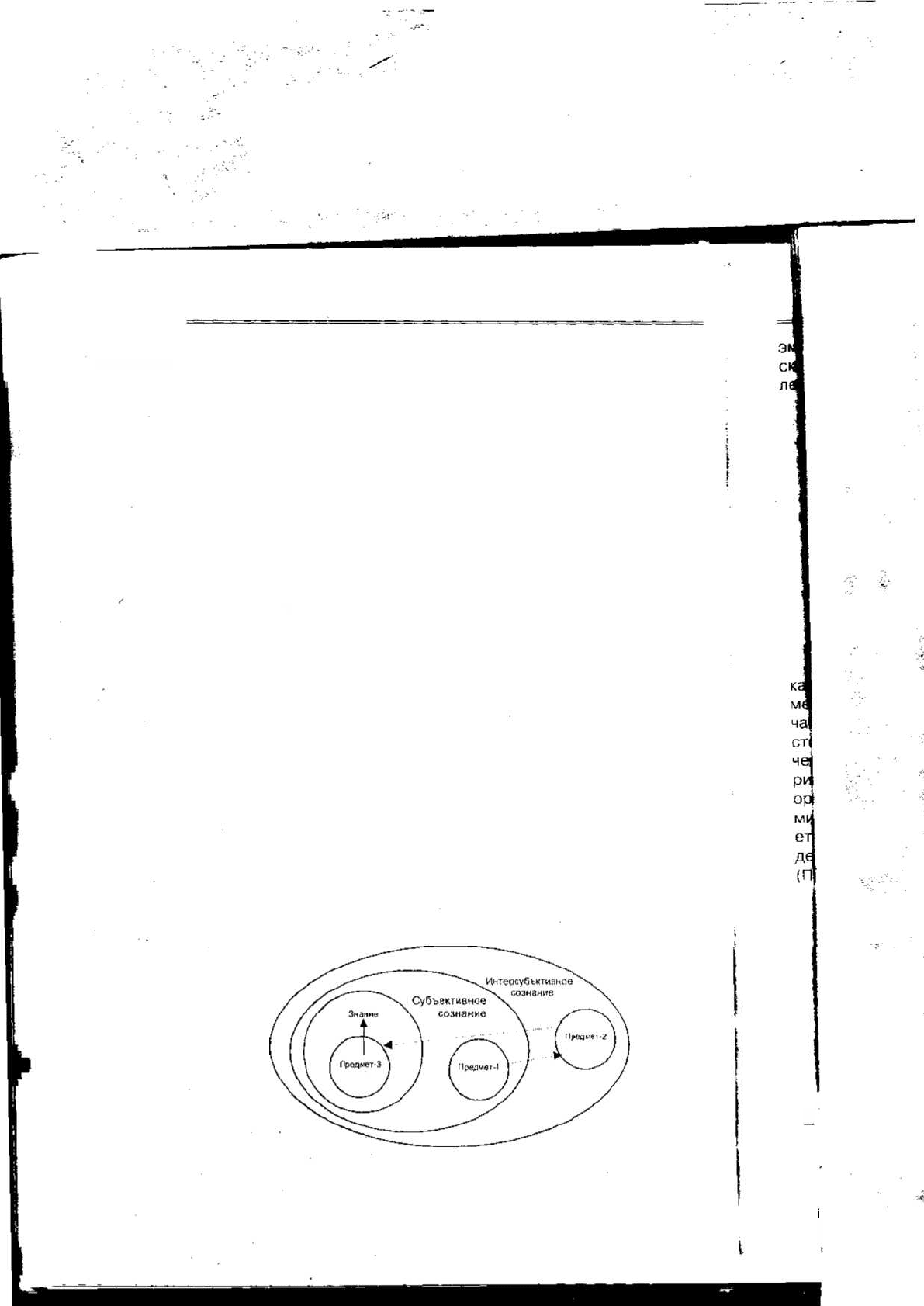

Еще одна гносеологическая концепция развита в феноменоло-

гической философии Гуссерля. Согласно его учению, мир «дан»

нам через феномены нашего сознания - образы, идеи, пережива-

ния и пр. Мир есть «коррелят» сознания. Но люди - индивидуаль-

ные субъекты — ив повседневной жизни, и в науке исходят из

наивно-реалистической «естественной установки», заставляющей

постоянно соотносить феномены своего сознания с внешними,

независимыми от сознания объектами. Гуссерль предлагает отка-

заться от этой установки и переключить внимание на наш внутрен-

ний духовный опыт. Чтобы сделать это, он разрабатывает особые

процедуры «феноменологической редукции», очищающей сферу

сознания от отношения к внешнему миру. Если после этого осуще-

ствить еще «трансцендентальную редукцию», которая освобожда-

ет сознание индивидуального субъекта от особенностей его Я и

его личных, субъективных впечатлений и мнений, то в остатке ока-

жется «чистое», «интерсубъективное» общечеловеческое сознание.

В его содержании представлены «истинные сущности» вещей. Они

постигаются нами непосредственно, интуитивно, и притом с «пре-

дельной достоверностью». Мысленное «созерцание сущностей»

есть в то же время и их «конституирование» в качестве идеальных

объектов в индивидуальном сознании, воспроизведение и «крис-

таллизация» их смысла в понятиях, принципах и законах науки.

Итак, в гуссерлевской феноменологии предметом познания вы-

ступают сначала феномены индивидуального сознания (Предмет-1),

от которых посредством редукции мы затем переходим к непос-

редственному мысленному постижению «идеальных сущностей»

(Предмет-2). «Конституируя» эти сущности в индивидуальном со-

знании, мы раскрываем их смыслы (Предмет-3) и вместе с тем

строим знание о них. Полученное таким способом знание, по Гус-

серлю, представляет незыблемую, «объективную и абсолютную

истину» (рис. 8.6).

Рис. 8.6

Гуссерль убежден, что его феноменологический метод дает ключ

к пониманию реального «жизненного мира» человека, тогда как

Ш

П

JS

bdi

02

a i

y

)

Д

1

Гпава 8. Гносеология

эмпирические науки, изучающие бытие вне нас, ничего не могут

сказать о нашей реальной жизни и представляют собою лишь «кол-

лекцию абстракций и предположений».

Если бы мы были существами одушевленными, но бестелесными —

«душами без тела», жизненный мир которых является миром духовных

сущностей, «чистым миром мысли», — то, возможно, именно феноме-

нологическая гносеология была бы более всего приемлема для описа-

ния процесса познания у таких существ. Но если мы имеем тело и

живем в мире материальных вещей, то, спрашивается, как нам удастся

прожить в нем, познавая только феномены сознания? Очевидно, меж-

ду этими феноменами и реальным положением вещей должно быть

какое-то соответствие, иначе мы просто погибли бы из-за неумения

ориентироваться в окружающей среде и удовлетворять свои телесные

потребности. Но тогда встает вопрос: чем же обеспечивается это со-

ответствие? Ответ на него либо возвращает нас к идеалистическим

представлениям о том, что устройство окружающего нас мира опреде-

ляется устройством нашего сознания, либо приводит к материалисти-

ческому воззрению на природу сознания и знания.

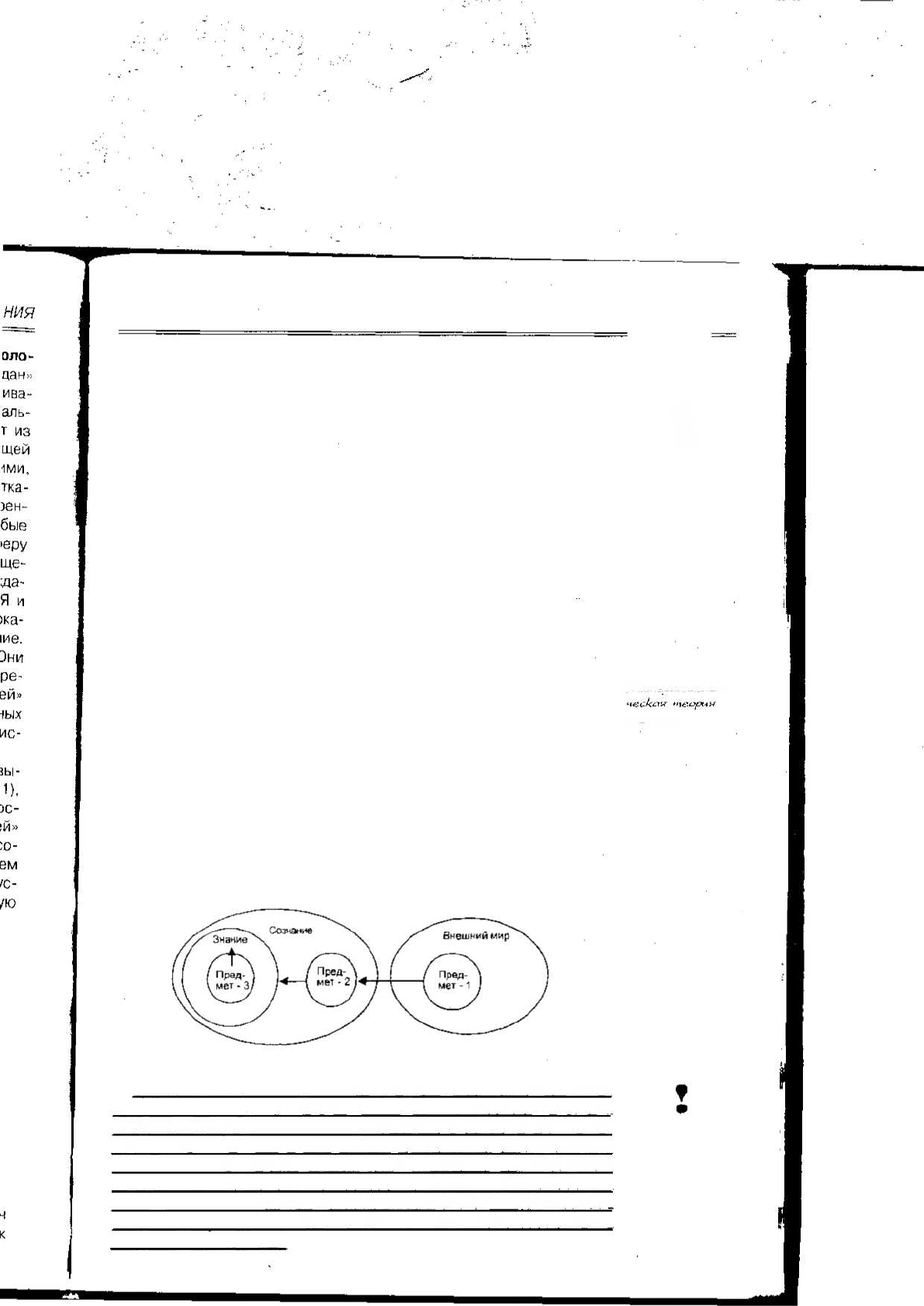

С точки зрения материализма, предметом знания могут быть

как явления внешнего мира - материальные объекты, так и фено-

мены сознания - идеальные объекты; к последним относятся, в

частности, и человеческие представления о разного рода сверхъе-

стественных духовных силах. Но источником всех содержащихся в

человеческом сознании образов служит, в конечном счете, мате-

риальное бытие (§§ 5.3.3-5.3.4). Поэтому материалистическая те-

ория познания есть теория отражения. Явления материального

мира (Предмет-1) отражаются в сознании, которое перерабатыва-

ет поступившую в него информацию и создает их мысленные мо-

дели (Предмет-2), а также разнообразные воображаемые объекты

(Предмет-3) (см. рис. 8.7).

343

1

/Wtwiepi'faibfOHM -

ncXlHalHtiW

Рис. 8.7

Предмет-1 - это материальный предмет, относительного кото-

рого возможно строить знание, имеющее объективный характер.

Предмет-2 и Предмет-3 - это идеальные предметы, знание о ко-

торых несет на себе печать субъективности. Но если на эти пред-

меты налагается условие, что они должны соответствовать, заранее

определенным правилам или законам построения (например, что

в них должны выполняться аксиомы геометрии), то при выполне-

нии данного условия знание о них может быть объективным, («ус-

ловно объективным»).

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

344

t

Материалистический и наивно-реалистический подходы сход-

ны в том, что в обоих познание трактуется как отражение объек-

тивной действительности. На этом основании материалистичес-

кая гносеология нередко отождествляется ее критиками с наивно-

реалистической. Действительно, в материалистических философ-

ских учениях вплоть до XVIII-XIX в. рисовалась картина познава-

тельного процесса, которая несла на себе отпечаток наивного ре-

ализма. Субъект (человек) и объект познания рассматривались как

два природных образования, из которых первое пассивно воспри-

нимает воздействие второго. При этом субъект познания изобра-

жался своего рода «гносеологическим Робинзоном», занимающимся

познанием мира в одиночку. Считалось, что сознание каждого ин-

дивида подобно чистой доске, на которой воздействия внешних

объектов оставляют следы. Накапливаясь в течение жизни, такие

следы и образуют знания, которыми располагает данный индивид.

Источником знаний являются ощущения, вызванные воздействием

объекта на органы чувств субъекта. Из ощущений формируются

чувственные образы. В результате мысленной обработки этих об-

разов создаются абстракции, с помощью которых люди выделяют

общие и существенные признаки объектов и строят о них логичес-

кие выводы.

Однако развитие материализма в XIX в. привело к существен-

ному изменению этой картины. Диалектико-материалистическая

теория познания сочетает принцип отражения с принципом

деятельности. В ней познание уже не сводится к физическому

воздействию объекта на органы чувств человека и пассивному вос-

приятию им этого воздействия. Человек отражает внешние объек-

ты в своем сознании совсем не так, как зеркало (§6.2.6). У него

отражение имеет деятельный, активный характер. Оно регулиру-

ется и направляется его_п^ре^ностями и желаниями, эмоциями и

интересами, социокультурными установками и ценностными ори-

ентациями

165

Отражая действительность, человек не просто со-

здает в сознании ее «мысленную копию». Знание - это_ отнюдь не

копия познаваемого объекта, а информация о нем. Человек разно-

образными способами перекодирует и перерабатывает информа-

цию, поступающую из внешнего мира: отвлекается от одного,

выделяет что-то другое, оценивает, обобщает, систематизирует,

фантазирует...

В свете современных представлений о познавательной деятельности,

по справедливому замечанию Л.Микешиной, «принцип отражения не

может быть абсолютизирован как исчерпывающий для объяснения при-

роды познания, а операция отражения есть лишь одна из базовых опе-

раций наряду, в частности, с такими, как репрезентация, интерпретация

и конвенция, связанными с социокультурной и коммуникативной при-

родой познавательной деятельности» '

6б

.

Вс

п|

с(

Л}

об'|

че

ми*

об<

то!

де!

то|

npj

8.f

зн

кн

об

мь

1

ли

ПС

бь

ко

пл

те

со

ет

ст

об

щ;

Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. М.,1990.

6

Микешина Л.И. Теория познания: проблемы и перспективы / Первый Российский

философский конгресс. Т. IX: Основные доклады и обзоры. СПб, 1998. С. 188.

чия

Гпава 8. Гносеология

Многообразные операции, совершаемые людьми в ходе позна-

вательной деятельности, ведут к тому, что человеческие знания

приобретают сложную внутреннюю структуру, они могут отрывать-

ся от действительности, включать в себя элементы вымысла и заб-

луждения. В результате создается сложный мир субъективных

образов, который с развитием человечества становится все бога-

че и разнообразнее. Наряду с внешним материальным миром этот

мир тоже становится предметом человеческого познания. Таким

образом, наши знания включают в себя не только представления о

том, что есть в действительности, но и предвидение того, что бу-

дет, и предположения о том, что могло бы быть, и проектирование

того, что мы желаем осуществить.

Рассмотрим более подробно содержание материалистических

представлений о процессе познания.

8.1. 2. Структура познавательного процесса

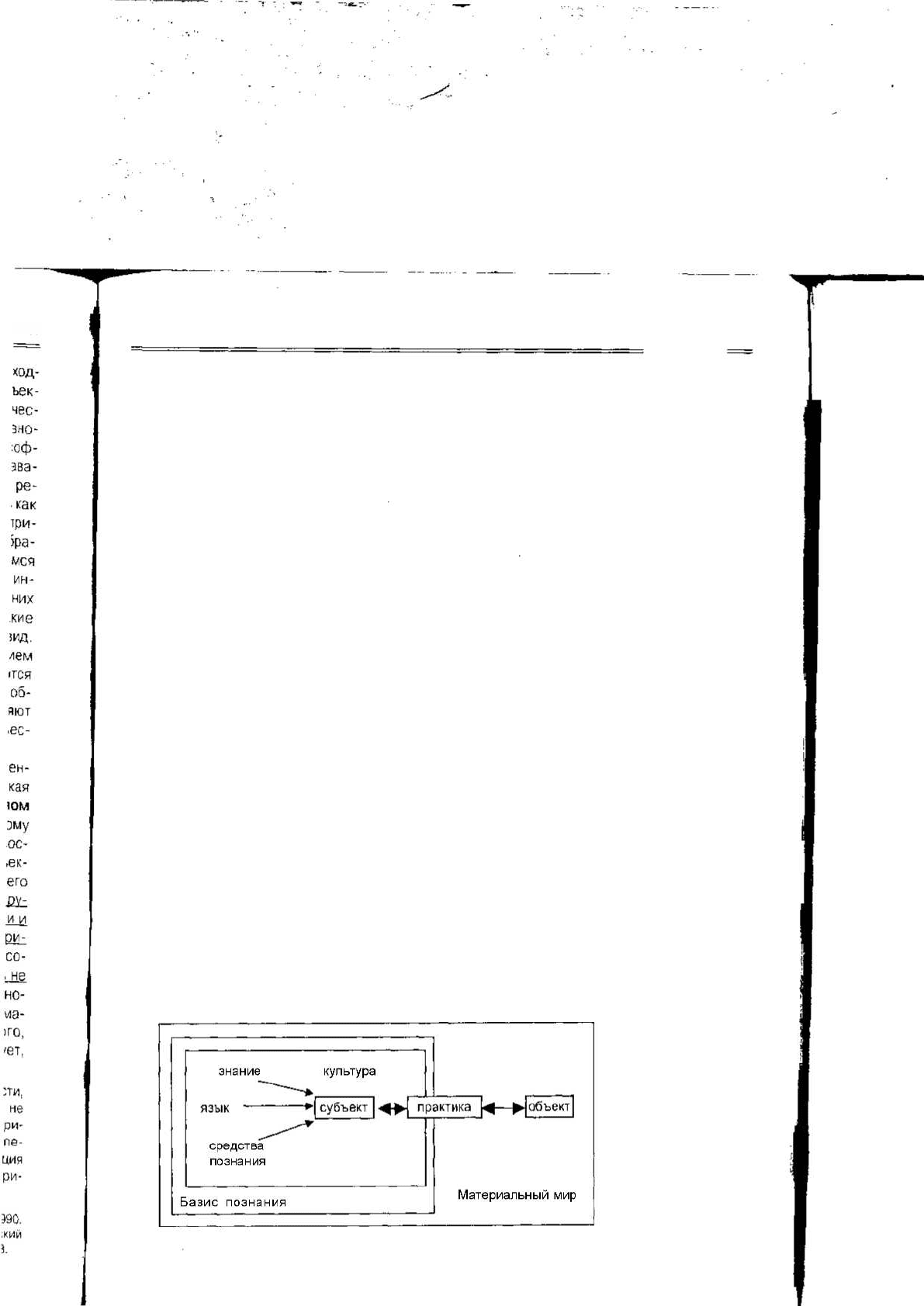

Процесс познания - не просто некая последовательность по-

знавательных актов, совершаемых субъектом (индивидом) при стол-

кновениях с какими-то случайно попавшими в его поле зрения

объектами.

Конечно, любой индивид в течение своей жизни осуществляет

множество познавательных актов, в результате чего у него накап-

ливаются сведения о разных вещах. Но если бы человеческое

познание шло только таким образом, человечество продвинулось

бы в познании природы не многим дальше своих четвероногих пред-

ков. На самом деле, однако, люди сознательно и целенаправленно

планируют свои познавательные усилия. Их познавательная дея-

тельность организуется и протекает в исторически сложившихся

социальных формах (см. §8.3.7), из которых особую важность име-

ет наука. В результате человеческое познание выступает не про-

сто как индивидуальное дело отдельных личностей, а как социально

обусловленная система познавательной деятельности, обладаю-

щая сложной структурой (рис. 8.8).

345

Рис. 8.8

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

= 346

С-уг>ги*!<т пол*

ним

(V

t

л/;

JT

Важнейшее место в структуре познавательного процесса, разу-

меется, принадлежит субъекту познания - человеку. Но субъект -

не «гносеологический Робинзон». Он всегда выступает как член

общества, т.е. не просто как природное, но как социальное суще-

ство. Следует учесть, что речь может идти не только об индивиду-

альном, но и о коллективном субъекте познания. Коллективный

субъект - это, например, научно-исследовательская лаборатория,

работники которой совместно решают какую-то задачу. В более

общем смысле коллективным субъектом является общество в це-

лом, поскольку оно, в конечном счете, накапливает и хранит зна-

ния, добытые разными людьми. Для общества как субъекта познания

объектом познания выступает значительно более обширная область

действительности, чем для отдельных индивидуальных или коллек-

тивных субъектов; познавательный процесс приобретает в ходе

истории все более и более научно-теоретический характер.

Объект познания, как уже отмечалось выше, может быть и мате-

риальным и идеальным. Но, в любом случае, он составляет лишь

ограниченную часть реальности и должен быть как-то выделен из

нее, чтобы можно было направить на него познавательные усилия.

Замечание. Далее под объектом познания будет иметься в виду мате-

риальный объект. Когда речь будет идти об идеальных объектах (обо-

значенных на рис.8.7 как «Предмет-1» и «Предмет-2»), это каждый раз

будет специально оговариваться.

Объекты познания не даны человеку в готовом виде, как полага-

ют наивные реалисты. Человек - особенно в сложных познава-

тельных ситуациях - активно участвует в их формировании. Ведь

объект познания должен быть выделен из действительности, а

это предполагает, что человеку нужно различить в ней отдельные

части и стороны, провести мысленные границы между ними и тем

самым расчленить действительность на отдельные фрагменты (этот

процесс называют конструктивизацией действительности). Вся-

кий объект познания есть такой фрагмент, обособленный от окру-

жающей среды и ограниченный более или менее условными

границами. Можно сказать, что объект всегда в какой-то мере за-

висит от субъекта хотя бы потому, что он, субъект, определяет его

и делает объектом познания.

Сформированный на основе конструктивизации действительно-

сти объект обычно изучается не сразу во всех его связях и отно-

шениях - в нем также выделяются лишь некоторые его свойства и

аспекты, которые и становятся предметами исследования. Один

и тот же объект может исследоваться с разных сторон, и каждая из

них выступает в качестве особого предмета исследования.

Например, человек как объект познания изучается многими науками

(§6.1), и каждая выделяет в нем свой предмет исследования: анатомия

- строение организма, его органы и ткани, физиология - функции ор-

ганов тела и процессы жизнедеятельности, психология - психическую

деятельность, социология - поведение как члена общества, формы

общественной жизни и т.д.

PV

на

ку|

Mll'j

HQ

и

Щ

Oj

И

.1

а л

N

I

eg

Л||

ci

I

edj

n<J

ой

яе

м]

мг

Глава 8. Гчосеология

Процесс познания никогда не начинается «с нуля». Ведь люди с

момента своего рождения включены в социальную среду, в культу-

ру, которая формирует их сознание (§6.4.7). Вся их познаватель-

ная деятельность протекает в формах, заданных культурой. Усваивая

культуру, человек тем самым приобретает знания, добытые други-

ми людьми, и использует их как основу для своей самостоятель-

ной познавательной деятельности. Из культуры он получает язык

и другие знаковые системы, с помощью которых выражается и со-

храняется информация. Он пользуется выработанными обществом

средствами познания — приборами и инструментами, приемами

и методами. Следовательно, человеческое познание - это соци-

ально-исторический процесс, в котором люди действуют сообща,

передавая друг другу накопленный ими опыт и накапливая его в

социальной памяти. А потому и не бывает так, чтобы познание чего-

либо начиналось при полном отсутствии предварительных пред-

ставлений о том, что и как следует познавать. У субъекта всегда

есть предпосылочное знание, на которое он опирается. К наибо-

лее общим формам этого знания относятся здравый смысл, миро-

воззренческие установки, культурные нормы, ценностные

ориентации, и др. Предпосылочное знание в значительной части

является знанием неявным, неосознаваемым и словесно неофор-

мленным (невербализованным)

167

.

Для того чтобы субъект мог взаимодействовать с объектом,

нужны определенные материальные условия.

347

Кул турт jh;

Например, чтобы изучать жизнь глубоководных животных, надо иметь

специальный аппарат (батискаф), в котором можно опуститься на мор-

ское дно, и вооружиться целой системой наблюдательных и иных при-

боров.

Совокупность материальных условий, в которых осуществляет-

ся познание, составляет базис познания. В самом общем случае

базисом познания является макроскопический, земной мир. К нему

принадлежит и сам человек, что существенно сказывается на всех

человеческих знаниях.

К размышлению. Если бы люди были существами, живущими на ато-

ме золота внутри золотой монеты, то они бы, наверное, долгое время

думали, что весь мир вылит из золота; а если бы они были лейкоцита-

ми, плавающими а крови, то весь мир казался бы им кровавым. Живя в

микромире, человек, вероятно, мог бы с большей легкостью изучать

элементарные частицы, но зато познание космических явлений яви-

лось бы для него гораздо более трудной задачей, чем для нас.

Знания человека, как земного существа, геоцентричны. Мы лишь

в результате долгого развития науки постепенно преодолеваем

влияние геоцентризма на всю картину природы, которая рисуется

нами с нашей земной точки зрения. Коперник освободил нас от

естественнонаучного, астрономического геоцентризма. Но мы и

£

1

7

О предпосылочном знании см.: Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в

структуре научного познания. М.,1990.

Часть III. ВЕТВИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

348

r!pt.ik'4tJ<u

JИ*.'" 'су M( i.ШЗ, И

^ С С. 6»

tiCjtiKf

поныне в повседневной жизни исходим из того, что Солнце и звез-

ды вращаются вокруг Земли. В современную эпоху базис челове-

ческого познания расширился — в связи с выходом человека в

космос, созданием аппаратуры, позволяющей познавать микромир,

и т.д. Однако базис познания, как бы он ни увеличивался, всегда

остается ограниченным, и его воздействие на наши знания никог-

да не может быть сброшено со счетов.

Основой познания является общественно-историческая прак-

тика. Познавательная деятельность рождается в ходе практичес-

кой деятельности людей, она возникает как средство достижения

целей, которые человек ставит перед собою в трудовом процессе.

Превращение познания в самостоятельную сферу человеческой

деятельности есть не что иное, как «оборачивание» средства в цель

(§6.3.9). Сначала познание непосредственно вплетено в практи-

ческое действие; лишь затем оно выделяется в особую познава-

тельную деятельность. Но и после этого познание постоянно

опирается на практику. Потребности практики являются движущей

силой познания, стимулом, побуждающим людей к нему. Развитие

практики определяет пути и возможности развития человеческих

знаний. В практической деятельности создаются условия и сред-

ства познания. Практика выступает, наконец, как способ проверки

и обоснования знаний, как критерий истины (см. §8.2.4).

Материальные объекты становятся доступными для человечес-

кого познания, когда базис познания обеспечивает возможность

практического взаимодействия с ними. Но принципиально недо-

ступных для познания материальных объектов не существует, так

как все они принадлежат к тому же самому материальному миру,

что и человек с его постоянно расширяющимся базисом позна-

ния.

Предположение, что существует какой-то материальный объект,

который принципиально не может вступить в контакт с базисом

человеческого познания, по сути дела означает, что такой объект

никак не проявляет своего присутствия в мире. Но то, что не име-

ет никаких объективных проявлений, нельзя считать существу-

ющим (обладающим объективным бытием). Ибо если нечто не

проявляет никаких объективных признаков своего бытия, то оно

никак не воздействует на мир и на наблюдателя, а потому являет-

ся для последнего принципиально необнаружимым. А то, суще-

ствование чего никак невозможно обнаружить, следует считать

несуществующим (или существующим только в воображении). Иначе

можно было бы утверждать объективное существование чего угод-

но (например, тогда можно было бы заявить, что рядом с вами

сейчас сидит девятиглавый дракон, но вы об этом не знаете про-

сто потому, что его присутствие принципиально нельзя установить).

Итак, можно сформулировать принцип: существование, ни в

чем не проявляющееся, равносильно несуществованию. По-

pol

и с

ме1

НО)

ОЦ(

ни

ста

ве

(У

вы

лж

ТИ1

т

АН И Я

звез-

:ЛОВе-

1ека в

омир,

всегда

шог-

Гпава 8. Гчосеология

этому такой объект, который никак не проявляет своего существо-

вания, мы вправе считать несуществующим.

Приведенный принцип можно выразить также в такой формули-

ровке: то. что недоступно познанию, не может быть признано су-

ществующим. т.е. ничего принципиально непознаваемого в мире

нет. Иными словами, у нас нет никаких оснований думать, что в

окружающем нас материальном мире существуют принципиально

непознаваемые объекты.

349 =

§ 8. 2. Теория истины

8. 2.1. Что есть истина?

В процессе познания человек не только формирует знание, но

и оценивает его. Знание может оцениваться с позиции его при-

менимости, полезности, важности, актуальности и т.д. Централь-

ное место среди разнообразных видов оценки знания занимает

оценка его с точки зрения истинности или ложности.

Замечание. Слово «истина» иногда употребляется не только для оцен-

ки знания, но и для характеристики каких-то вещей и явлений действи-

тельности. Например, говорят: «истинная дружба», «истинная красота»,

«истинный гений» и т.п. Здесь «истинное» означает настоящее, под-

линное, отвечающее нашим идеалам и критериям. Но в гносеологи-

ческом смысле истинными могут быть не вещи или явления, а только

знание о них.

Истина как гносеологическое понятие характеризует отноше-

ние знания к реальности, точнее, к некоторому ее фрагменту, со-

ставляющему предмет познания. Знание истинно, если оно соот-

ветствует своему предмету.

ИСТИНА - это знание, соответствующее

своему предмету

!

К.

"нм. :< I cUt №

hrc^t-ft-i*.'* up t У i /cV г ifi Hi

Такое понимание истины восходит к Платону и Аристотелю

(у Платона: «...тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, како-

вы они есть, говорит правду, тот же, кто говорит о них иначе, -

лжет»

168

). Это понимание называют классической концепцией ис-

тины.

Исходя из классической концепции, польский логик А.Тарский сфор-

мулировал так называемое семантической определение истины. Если

обозначить через Р содержание высказывания (содержащуюся в нем

информацию), а через «Р» само это высказывание, то определение

истины по Тарскому выглядит так: «Р» истинно, если и только если Р.

Например: Высказывание «снег бел» истинно, если и только если снег

бел.

Семантическое определение истины в формально-логическом виде

указывает условие, при котором высказывание может считаться истин-

' Платон. Соч. в 3 тт. Т.1. М„ 1968. С. 417.

f

С. И, \Ht\Vi

DtttHf-a