Коменский Я.А. Великая дидактика

Подождите немного. Документ загружается.

смерти вынужден был отречься от своего правильного

учения. Это—далеко не полный список преступных убийств

и процессов, осуществленных католической церковью и

феодальной знатью.

Католическая церковь явилась вдохновительницей Три-

дцатилетней войны, непосредственно обрушившейся на го-

лову Коменского. Он потерял родину и обречен был в тече-

ние всей жизни на изгнание. С начала Тридцатилетней

войны жизненный путь Коменского тесно связался с чеш-

ским народом. Коменский искал для него поддержки

у отдельных представителей государств, противодейство-

вавших католической реакции, стремился всеми силами

облегчить положение своего народа.

Богословие и католическая реакция не заглушили в Ко-

менском здорового чутья реальной действительности. Фи-

лологические занятия натолкнули его на весьма плодо-

творный замысел собирания материалов дл я раскрытия

богатств и красот своего родного чешского языка. Еще

на университетской скамье он начал работу над ориги-

нальным для того времени сочинением „Linguae Bohemicae

Thesaurus" („Сокровищница богемского языка"). Это сделало

Коменского одним из первых филологов новых живых

национальных языков. К сожалению, это сочинение, над

которым Коменский работал более 40 лет, погибло в огне

при разгроме Лешно поляками в 1656 г. Там же, в универ-

ситете, под влиянием Альштеда зародилось у Коменского

и характерное для научного движения XVII в. стремление

создать энциклопедию знаний на родном чешском языке,

доступную широким народным массам.

В 1893 г. были открыты отдельные главы сочинения

Я. А. Коменского под заглавием „Amphiteatrum Universitatis

rerum" („Зрелище вселенной")^.

Интерес юного Коменского к реальным знаниям между

прочим сказался и в том, что впоследствии, будучи сту-

дентом в Гейдельберге в 1614 г., он приобрел известное

сочинение Коперника „De revolutionibus orbium coelestium"

(„О круговращении небесных светил").

Заслуживает также упоминания большая работа, кото-

рую Коменский проводил в связи с чтением книг. По со-

вету Альштеда и Жеротинского, он вел записи в виде вы-

писок и заметок о прочитанном, сопоставляя свои личные

наблюдения с мнением авторов. Эти записи Коменский вел

на чешском языке для того, чтобы, как он сам об этом

пишет, они впоследствии могли быть использованы „доро-

гими соотечественниками".

1 Отрывки этого сочинения опубликованы в „VeSkere Spisy", т. I,

стр. 55—129.

10

в 1612 г. на съезде немецких князей во Франкфурте

на Майне с проектом реформы преподавания выступил

Ратихий. И Коменский зачитывается как самим проектом

Ратихия, так и отзывами об этом материале выдающихся

профессоров того времени.

В 1613 г. Коменский предпринимает путеществие по Ев-

ропе и доходит до Амстердама. По возвращении из путе-

шествия он зачисляется в Гейдельбергский университет.

Этот университет так же, как и Герборнский, по направ-

лению богословской мысли был более родственен идеям чеш-

ских братьев. Болезнь заставляет Коменского прервать за-

нятия в Гейдельберге. Чтобы поправить здоровье, нужно

было переменить обстановку и отвлечься от изнуряющих

занятий. Коменский отправляется пешком из Гейдельберга

в Прагу, а оттуда возвращается на родину в Моравию.

Таким образом, Коменский завершает свое образование

путешествиями. Эти путешествия дали возможность Комен-

скому составить правильное впечатление о богатствах и

разнообразии природных условий, о промыслах и занятиях

лю^;ей, об особенностях нравов и языка, культуры и быта.

Все это, несомненно, расширило научные познания Комен-

ского, придало им жизненность и практическую значи-

мость.

Вся жизнь и деятельность Я. А. Коменского теснейшим

образом связана с исторической судьбой богемских (чеш-

ских) братьев, являвшихся в религиозно-политическом отно-

шении прямыми потомками гуситов. Известно, что чешский

богослов Ян Гус за свое учение, решительно отступавшее

от догматов католической церкви, по постановлению Кон-

станцского собора в 1415 г. был сожжен на костре.

Последователи Гуса разделились на два течения: умеренных

н более радикальных. Радикальные последователи Гуса,

названные впоследствии таборитами, вели борьбу с като-

лической церковью не только по вопросам религии, но и

по вопросам социально-политической жизни.

„У таборитов, — по замечанию

•

Энгельса, — под тео-

кратической оболочкой выступает даже республиканизм,

получивший дальнейшее развитие в конце XV и начале

XVI века у представителей плебейства в Германии" ^ Так

как табориты объединили преимущественно плебейские, де-

мократические слои, то против них выступили с вооружен-

пым_и силами знать и буржуазия. Истомленные 15-летней

борьбой, табориты в конце концов были разбиты.

1 к. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VIII, 1930, стр. 130. 11

Название „богемские братья" упрочилось за остатками

таборитов с 1459 г. Они жили как одна большая семья,

сосредоточившись в гористой местности Замберг на северо-

востоке Богемии.

„Чешские братья" вели энергичную трудовую жизнь,

укрепляли в своей среде принцип взаимопомощи, особо

заботились о детях в семье и в школе. В общинах чешских

братьев впервые начинает осуществляться всеобщее началь-

ное обучение. Сравнительно небольшое общество энергич-

ных людей стало вместе с тем и национальным объединением,

способствовавшим развитию чешского языка и литературы.

В церковной организации братства соблюдался принцип

выборности администрации, которая должна была забо-

титься о больных и бедных.

Вопросы, затрагивавшие братство в целом, в зависи-

мости от их важности, рассматривались на общих собраниях

или по округам^

По возвращении в 1614 г. в Преров, Коменский был на-

значен руководителем школы, в которой он раньше получил

среднее образование. Коменский с увлечениелМ отдается

педагогической деятельности. Здесь он применяет в своей

работе приемы, выдвинутые Ратихием. Составляет и свое

методическое руководство под заглавием „Огатта11сае

1ас1иог18 ргаесер1а" („Правила более легкой грамматики").

К сожалению, это сочинение утеряно, и мы знаем о нем

лишь из упоминания Коменского в предисловии к Ам-

стердамскому изданию его педагогических сочинений

в 1657 г.

Когда Коменскому исполнилось 24 года, братство из-

брало его в священники. А в 1618 г. его перевели в один

из цветущих городов Богемии, в Фульнек, на должность

священника с исполнением ректорских обязанностей в школе

братства.

В этом городе Коменский отдает все свои силы и вни-

мание членам своей общины, насаждает среди них до тех

пор неизвестное в этой местности пчеловодство. Он

с любовью занимается со своими учениками. Летом выводит

их за город и учит познавать и любить природу.

Все свободное время Коменский посвящает чтению.

Особенное внимание он уделяет изучению испанского фи-

лософа и педагога Людовика Вивеса. Знакомится с педа-

гогическими воззрениями Йог. Вал. Андреэ, которого, как

1 Своеобразной конституцией „братства" являлось положение, из-

ложенное в Ratio у disciplinae ordinisqiie ecclesiastici in Unitate Fratrum

Holiemorum. См. Veskere Spisy, t. XYIII.

12

н Вивеса, он цитирует в своей „Великой Дидактике". Спо-

койствие жизни в г. Фульнеке вполне благоприятствовало

сосредоточенному чтению и размышлениям.

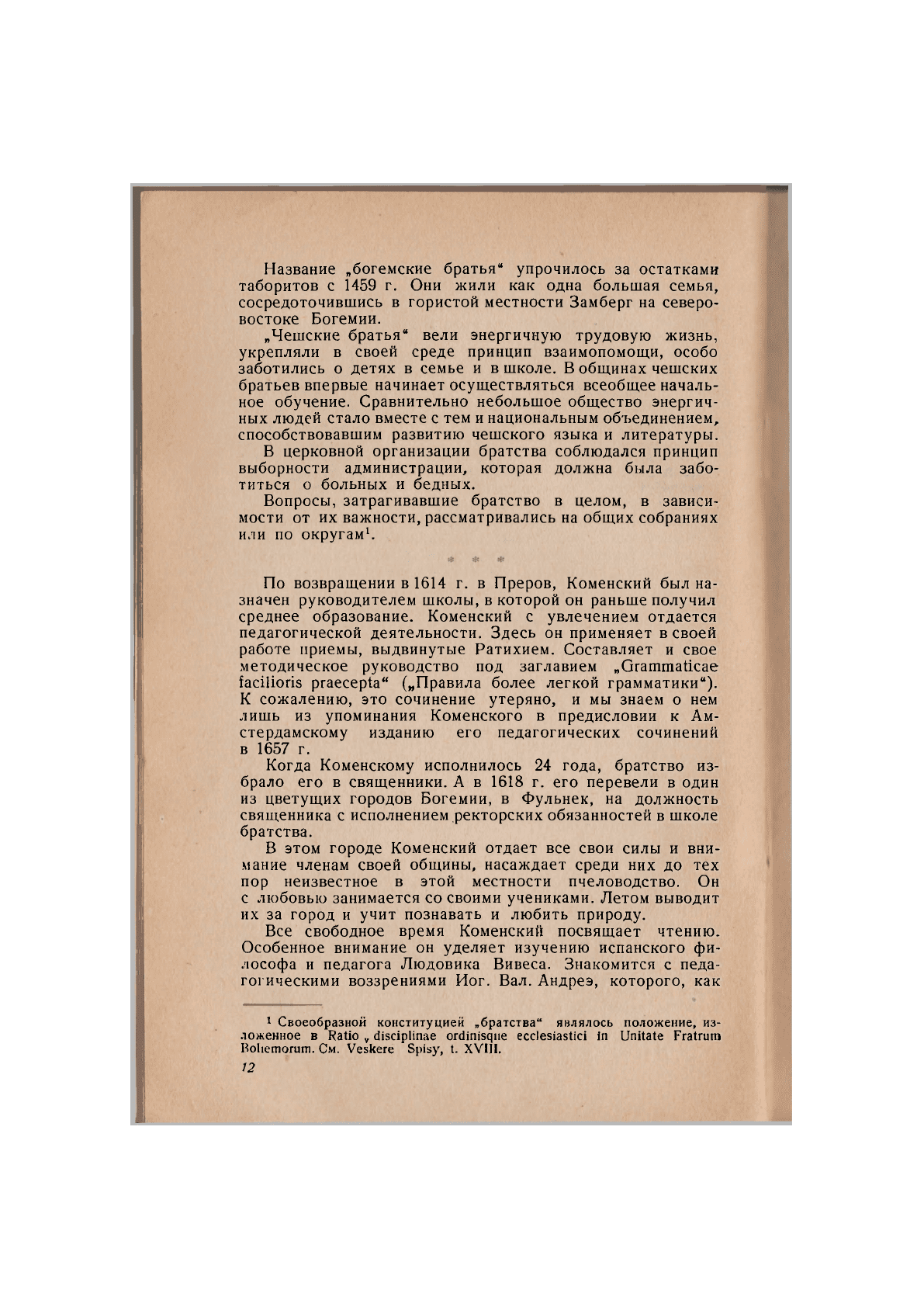

Одновременно здесь же Коменский занимался рисова-

нием и в частности картографией. Он прекрасно выполнил

карту Моравии, которая была напечатана в 1627 г. под

названием „Moraviae nova et post omnes priores accuratissime

delineatio" („Новая карта Моравии, тщательно исполненная

на основании прежних"). Эта карта много раз переиздавалась,

и ею пользовались в течение всего XVII в.

1618 год был последним спокойным годом деятельности

Я. А. Коменского, так как в том же году засверкали мол-

нии Тридцатилетней войны, обрекшей Коменского на ски-

тания до конца его жизни.

Первые удары Тридцатилетней войны обрушились на

Чехию, как на государство с наиболее радикальным проте-

стантским населением, непосредственно принадлежавшее

Габсбургам. Продвижение императорских войск в северо-

западном направлении к торговым водным путям угрожало

интересам Дании, Швеции, Голландии, Англии, Франции.

Этим объясняется роль этих государств в Тридцатилетней

войне и вместе с тем—в борьбе с католической реакцией,

а также, как увидим ниже, и то, почему Коменский в те-

чение всей последуюн1ей своей жизни находится в тесном

общении с представителями именно этих государств. С 1625

но 1629 г. в Тридцатилетней войне принимает деятельное

участие Дания; с 1629 но 1635 г. — Швеция и наконец

самый длительный период войны, с 1635 по 1648 г., протекал

при участии Франции.

К началу войны Чехия имела самостоятельность, предо-

ставленную ей по так называемой „Грамоте величества".

Когда чехов стали притеснять, они протестовали против

этого. На сейме магнатов, дворян и горожан произошла

так называемая „дефенестрация", т. е. выбрасывание из окна

двух советников, поддерживавших императора. С этого

момента и считается начало Тридцатилетней войны. В сле-

дующем, 1619, году Фердинанд Штирийский, несмотря па

протест Чехии, был избран императором и вместе с тем,

вопреки установившимся традициям, претендовал на чеш-

скую корону. Чехи отказались его признать, и призвали

в качестве короля Чехии курфюрста Пфальцского, главу

протестантской унии князей, зятя английского короля

Якова I.

Собрав войско, чехи вначале действовали успешно. Но за-

тем, в 1620 г. Фердинанд, опираясь на помощь своих союзни-

ков по католической лиге, Максимилиана Баварского и Аль-

13

Ffhs f. 3. cîamat,

bcr Subnttcjnu rufff/

Aunga ni.i. clamat,

Kuct)fein pipff/

PuHus m, 2. pipu,

î>erBkUfuf fufcf,

Cufulus m. 2. cucub;

6<f 4tinb mamf,

Camsc.i. ringitur,

bif Scfilange Jiiféef,

Serpfns c. 3. fibibt,

G>â(i4tusin,

2. clamatî

bi< iSuIe U^U^ef,

Bubo m. îilulji,

bcr «jafe ^uocnjfi,

Lrpus m. 3. vagjt,

fcfr SfOfd) qunrùf,

Rum f.j. cyaxat,

t;(ï <E|ti gigarf^

vtjîms m. 2. rudif,

Me^^remc.faniwfff/

T.^HiiMi m. 2.'.flridet,

A 3 „: .

mn nau

6 6 5

pi pi

kukku

err

»

Sf

rae tae

û h

vé

(oax

yy y

d$ ii

N n

O o

Pp

Qq

R r

Ss

Tt

Uu

VVvv-

Xx

Vy

Zz

I. Deug

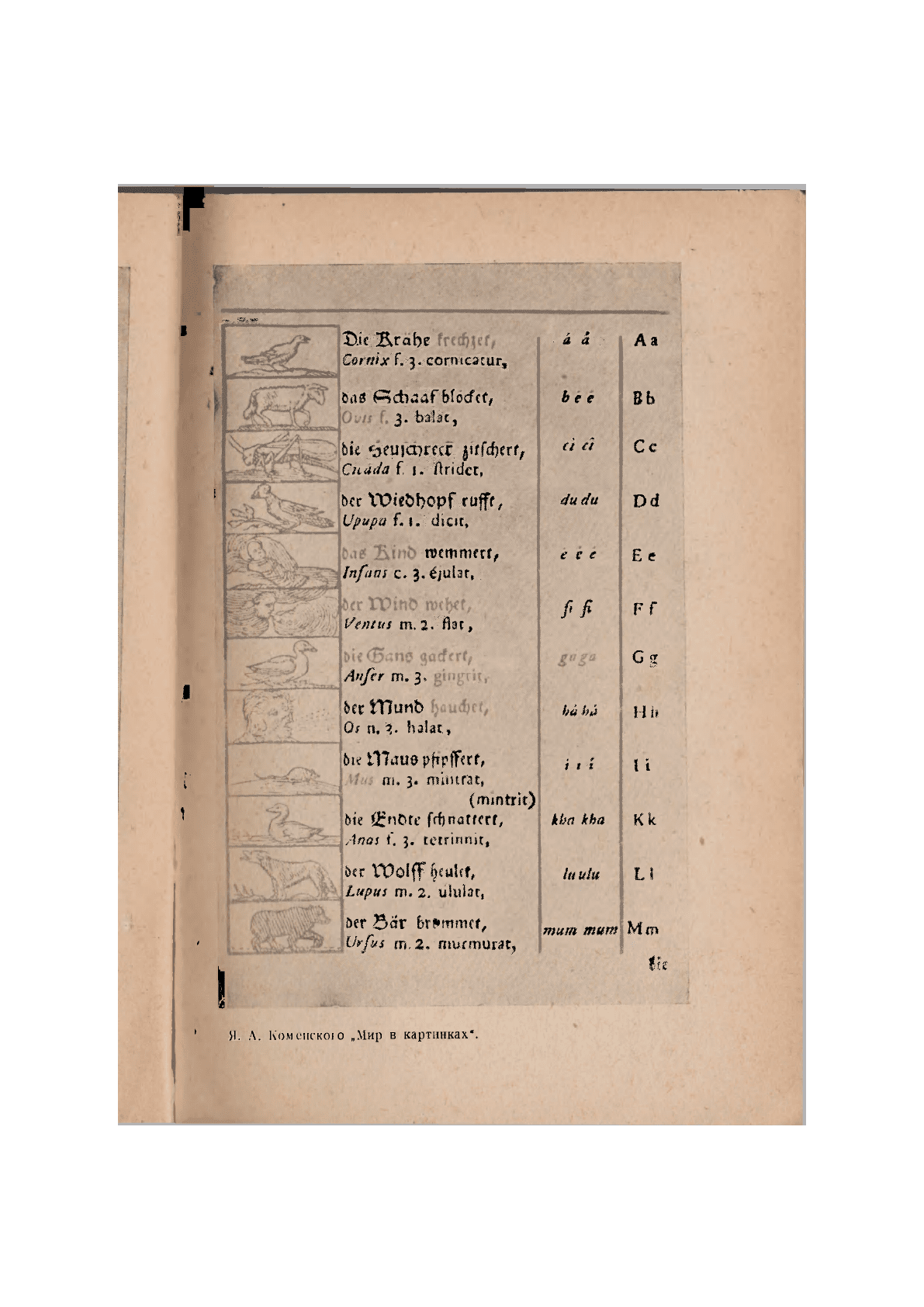

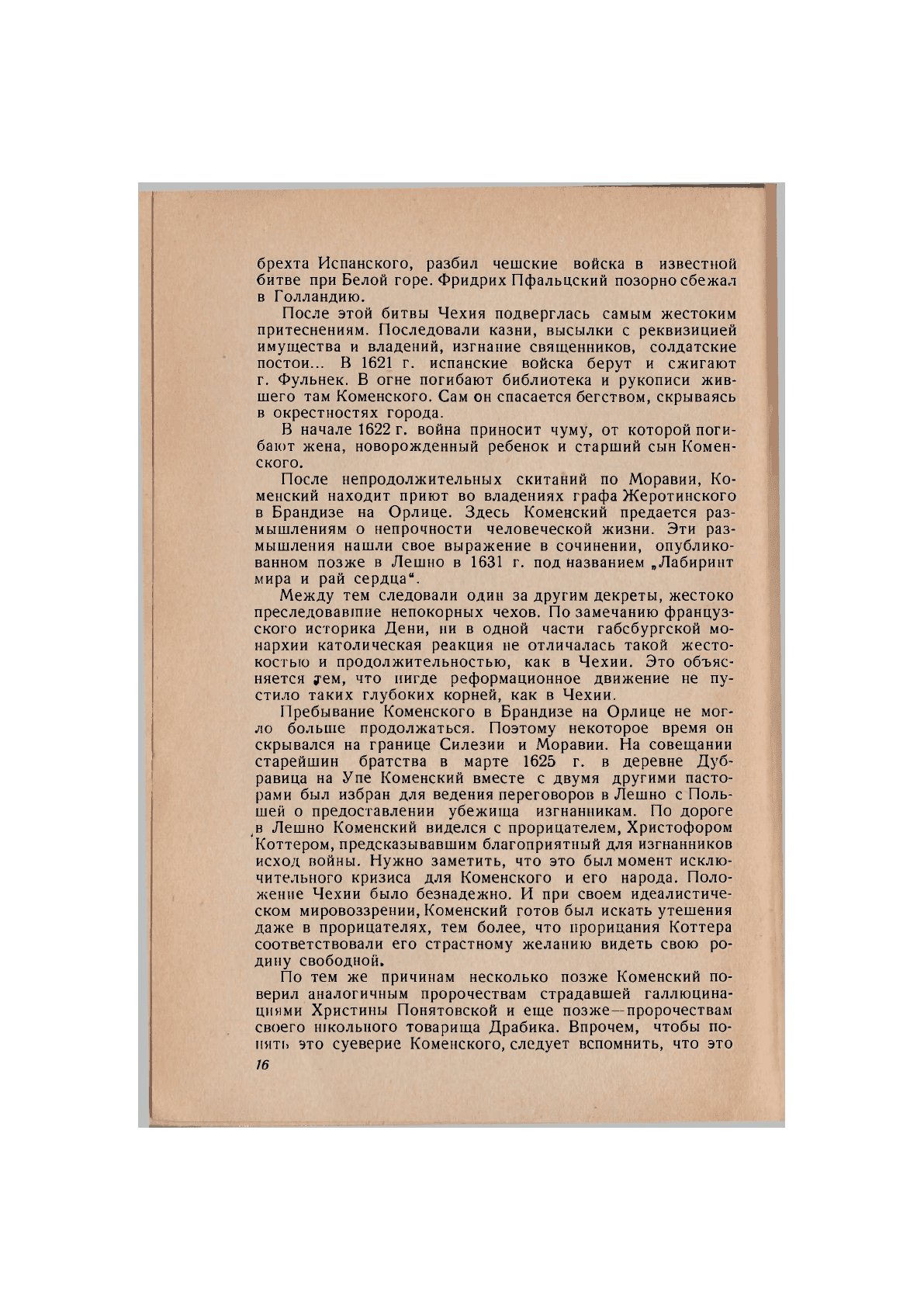

H.MiocTpHpoB.iHHaH E-sîyKa H3 co^HHCHHa

r

At^iS.

p

J'

t).ic Krabe

Cot nix f. 3. conucatur.

^ *

• « <« •

Aa

fcas blocfef,

3. tebc.

Äff

Bb

bie ptfd)ertf

Cnutia f 1. rtrider,

fi d

Cc

1

bfr VOie?)1>opf rufff^

Upupaf.i. dicit.

4udu

Dd

rocmmfrf,

Infam c. j.^jubf,,

£ e e

Ee

f/ei}nt$ m.2. flat.

ßfi

Ff

•

Anftr m. 3.

Gg

,1

hn ITIunb

On n, halat,

hähi

H ii

r-

i

6u' niau9 pfrpfferr,

0), 3. mint rat,

(mmtrit)

bk äfnOfc fdjnütfcrf,

Anas t", 5. tetriririit,

i t i

11

1

6u' niau9 pfrpfferr,

0), 3. mint rat,

(mmtrit)

bk äfnOfc fdjnütfcrf,

Anas t", 5. tetriririit,

kba kba

Kk

der nOolff §e«lcf.

Lupus m. 2. uluiar,

lu ulu

LI

1

1

öer Bär brfmmcf^

Vrfus m.Z, nuixmurat,

mum mum

Mm

tk

I

>

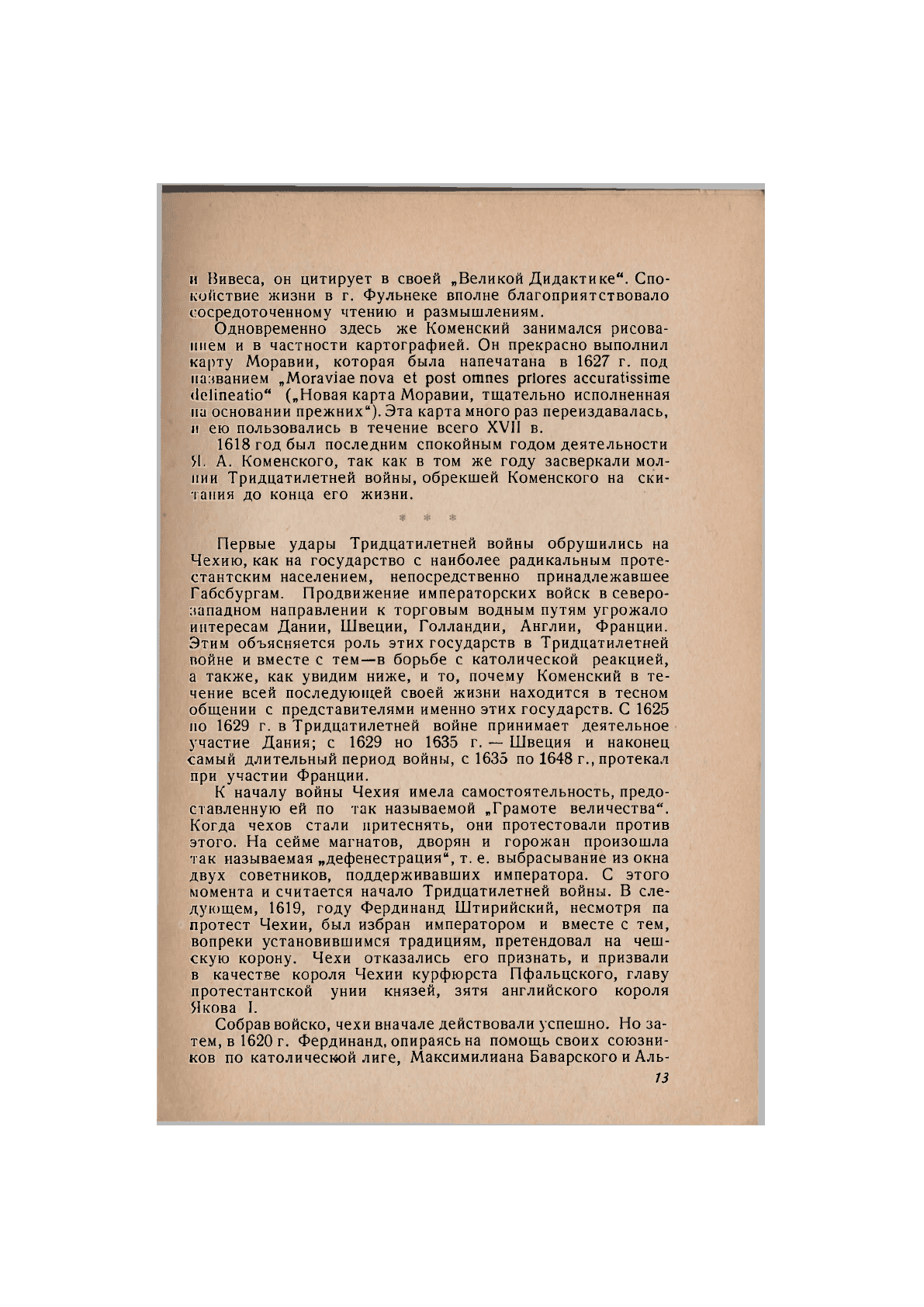

>1. A. KOMCMCKOIO „MHp B KapTHHKax'.

брехта Испанского, разбил чешские войска в известной

битве при Белой горе. Фридрих Пфальцский позорно сбежал

в Голландию.

После этой битвы Чехия подверглась самым жестоким

притеснениям. Последовали казни, высылки с реквизицией

имущества и владений, изгнание священников, солдатские

постои... В 1621 г. испанские войска берут и сжигают

г. Фульнек. В огне погибают библиотека и рукописи жив-

шего там Коменского. Сам он спасается бегством, скрываясь

в окрестностях города.

В начале 1622 г. война приносит чуму, от которой поги-

бают жена, новорожденный ребенок и старший сын Комен-

ского.

После непродолжительных скитаний по Моравии, Ко-

менский находит приют во владениях графа Жеротинского

в Брандизе на Орлице. Здесь Коменский предается раз-

мышлениям о непрочности человеческой жизни. Эти раз-

мышления нашли свое выражение в сочинении, опублико-

ванном позже в Лешно в 1631 г. под Названием „Лабиринт

мира и рай сердца".

Между тем следовали один за другим декреты, жестоко

преслеловав1пне непокорных чехов. По замечанию француз-

ского историка Дени, пи в одной части габсбургской мо-

нархии католическая реакция не отличалась такой жесто-

костью и продолжительностью, как в Чехии. Это объяс-

няется уем, что нигде реформационное движение не пу-

стило таких глубоких корней, как в Чехии.

Пребывание Коменского в Брандизе на Орлице не мог-

ло больше продолжаться. Поэтому некоторое время он

скрывался на границе Силезии и Моравии. На совещании

старейшин братства в марте 1625 г. в деревне Дуб-

равица на Упе Коменский вместе с двумя другими пасто-

рами был избран для ведения переговоров в Лешно с Поль-

шей о предоставлении убежища изгнанникам. По дороге

^в Лешно Коменский виделся с прорицателем, Христофором

Коттером, предсказывавшим благоприятный для изгнанников

исход войны. Нужно заметить, что это был момент исклю-

чительного кризиса для Коменского и его народа. Поло-

жение Чехии было безнадежно. И при своем идеалистиче-

ском мировоззрении, Коменский готов был искать утешения

даже в прорицателях, тем более, что прорицания Коттера

соответствовали его страстному желанию видеть свою ро-

дину свободной.

По тем же причинам несколько позже Коменский по-

верил аналогичным пророчествам страдавшей галлюцина-

циями Христины Понятовской и еще позже—пророчествам

своего нжольного товарища Драбика. Впрочем, чтобы по-

пять это суеверие Коменского, следует вспомнить, что это

16

-была эпоха, когда Кеплер занимался астрологией, а Ньютон

•комментировал Апокалипсис Иоанна.

Во время своих путешествий в Лешно Коменский два

раза побывал в Берлине. Во время своего второго пребы-

вания в Берлине Коменский виделся с женой экс-короля

Фридриха Пфальцского и, по ее поручению, отвез в Гол-

ландию экс-королю сообшение о прорицании Коттера.

После этих путешествий, несмотря на опасности, Комен-

ский вместес другими „братьями" ещеХ)коло трех лет нахо-

дил приют во владениях сочувствовавшего братьям графа

Садовского в Слупне. Один из изгнанников, Иоанн Стадий,

занимался воспитанием детей графа и часто обращался за

советом к Коменскому. Однажды летом, во время прогул-

ки, Коменский и Стадий побывали в замке Вильчиц

и познакомились с хранившейся там известной библиоте-

кой дворянина Цильвара Зильберштейна. Здесь им попа-

•лась в руки незадолго перед тем изданная по-немецки ди-

дактика Ильи Бодина. Ознакомившись с содержанием этой

дидактики, Коменский решил написать такую же книгу

(дидактику) для своих соотечественников. Это намерение

было одобрено близкими к нему людьми, и здесь же в Слуп-

не Коменский набросал план дидактики и написал многие

главы.

Между тем преследования протестантов усиливались.

31/VII 1627 г. был опубликован императорский указ, ко-

торым католическое вероисповедание признавалось един-

ственным официальным вероисповеданием в Чехии. Знати и

городским сословиям предоставлялось 6 месяцев, в течение

которых они могли либо принять католичество, либо от-

казаться от своих имений и имущества и покинуть страну.

А крестьяне, не получившие права уходить из страны,

под угрозой жестоких притеснений обязаны были прини-

-мать католическое вероисповедание. Поэтому в феврале

1628 г. более 30 000 семей протестантов разных сосло-

вий: дворяне, купцы, ремесленники и крестьяне, покинули

родину. „Чешские братья" направились в Польшу, а Морав-

ские — в Венгрию. На границе, по словам Коменского, они

с горных вершин бросили последний взгляд на свою мно-

гострадальную родину; пали на колени, орошая родную

землю своими слезами...

В Польше Коменский вместе со своими соотечествен-

никами поселился в г. Лешно (по-латыни Lesna, по-немецки

Lissa). Первый период пребывания Коменского в Польше

является наиболее плодотворным временем для его педа-

гогических работ. Здесь Коменский преподает в гимназии.

Как член братства, вместе с двумя помощниками он зани-

2

Ян

Амос Коиекския Uy

мается подготовкой молодых людей, посылаемых для до-

вершения образования за границу, а также ведет наблю-

дение за ходом их образования за границей. Эти обязан-

гіости отнимали у Коменского немного времени, и он

имеет возможность отдаться чтению. Он внимательно

изучает педагогические сочинения Ильи Бодина, Цецилия

Фрея, Ратихия, Любима, Рениуса, Гельвинуса и Йог. Вал.

Андреэ. К этому времени Коменскому уже хорошо были

известны взгляды на воспитание представителей церковной

реформации: Лютера, Кальвина и Меланхтона, опыт школ

иезуитов, а также реформированных школ в Женеве и в

Страсбурге. Он познакомился и с сочинениями наиболее

прогрессивных представителей педагогики XVI в.: Рабле и

Монтэня.

Наиболее сильное влияние на Коменского имели, не-

сомненно, Ратихий, Андреэ и Людовик Вивес.

Дидактические взгляды Ратихия неоднократно подверга-

лись видоизменениям и дополнениям как им самим, так и

пропагандистами его методов — гессенскими профессорами

Гельвигом и Юнгиусом. К. Раумер формулирует взгляды.

Ратихия в девяти следующих кратких положениях:

„1. Все согласно естественному порядку или течению.

2. Не более как одно что-либо за раз.

3. Должно многократно повторять одно и то же.

4. Все сначала на отечественном языке.

5. Все без принуждения.

6. Ничто не должно быть заучиваемо наизусть.

7. Однообразие во всех предметах.

8. Сначала предмет сам по себе, а затем уже руково-

дящие правила.

9. Все посредством опыта и исследования путем наве-

дения"Ч

Коменский неоднократно обращался к изучению дидакти-

ческих взглядов Ратихия, даже пытался установить с ним

личную переписку. Но по неизвестным причинам Ратихий

не ответил на письма Коменского. Не подлежит сомнению,

что дидактические взгляды Ратихия оказали на Коменского

значительное влияние. ^

В „Великой Дидактике" (см. „Привет читателям", § 14)

Коменский в образной форме подчеркивает преемствен-

ность своих взглядов по отношению ко взглядам Андреэ

п говорит о своем воодушевлении этим оригинальным пе-

дагогом. По свидетельству историков, Андреэ был исполнен

воодушевления и энергии и других заражал тем же. Он

восставал против механического обучения латинскому

. языку в ученых школах и такого же механического пре-

1 См. Раумер, История воспитания и учения, СПБ 1878, стр. 98.

18

подавания катехизиса в начальных школах. Он был про-

тивником чисто словесного обучения и настаивал на изу-

чении прежде всего доступных детям реальных предметов

н их употребления в жизни.

Андреэ выступает против схоластической диалектики,

господствовавшей в школах, и высказывается за изучение

в школах естествознания и математики. В основу обучения

он полагает родной язык, что не исключает изучения ла-

тинского, греческого и еврейского языков, принятых в уче-

ных школах того времени в качестве обязательных пред-

метов. Он — сторонник всеобщего обучения без различия

происхождения и пола. Женщина, по его мнению, должна

быть так же образованна, как и мужчина. Андреэ восстает

против бесчеловечной жестокости учителей. Свои мечты

о всеобщем обучении Андреэ изложил в сочинении „Reipu-

blicae christianopolitanae descriptio („Описание христианского

государства"). В этом сочинении Андреэ подражает „Госу-

дарству солнца" Томазо Кампанеллы, но значительно

суживает идеи последнего. Андреэ не выходит из рамок

существовавшей в то время идеологии. Религиозное вос-

питание он считает сущностью и целью всего воспи-

тания, хотя полагает, что для христианина опасны не

науки, а ложное пользование ими.

Андреэ являлся вдохновителем благотворительной орга-

низации, так называемого „приюта красильщиков". Это

учреждение существовало в течение двух столетий и до-

ставило материальную помощь тысячам учащихся, учителям,

а также больным и покинутым вдовам и сиротам. Кипучая

деятельность Андреэ, нередко направленная на защиту инте-

ресов плебейской части общества, его смелые, часто пла-

менные, сатирические нападки по адресу .привилегированных

противников вызывали преследование его со стороны как

светских, так и духовных властей, обвинявших его в ереси.

Но Андреэ до смерти не слагал оружия и умер с характер-

ными словами: „Нам отрадно, что имена наши начертаны

в книге жизни".

Если от Ратихия, Андреэ, Томазо Кампанеллы и неко-

торых других Коменский мог взять идеи практической

педагогики, то у ряда других мыслителей XVI в. и

своего времени Коменский нашел теоретические основы для

своих дидактических взглядов. И здесь на первое место

нужно поставить ученого испанца — гуманиста Людовика

Вивеса (1492 1540). Его сочинение „De ап1ша et vita"

(1538) („О душе и жизни") считается предвестником новой,

эмпирической, психологии. Вивес стремился освободить

психологию от метафизики и теологии. Его не интересо-

иал вопрос, что такое душа, и он считал более важным

:!нать, как действует душа. Поэтому Вивес требовал, что-

19