Конрад Н.И. Избранные труды. История

Подождите немного. Документ загружается.

й

Старше 60, причем, вероятно, не с точки зрения интересов населения,

•л

с точки зрения малой эффективности

труда

этих лиц для государства.

2. Дальнейшей разработке подвергался закон о налоге и подати. Было

введено фактически два вида земельного налога: центральный, вносимый

в

общегосударственное казначейство, и местный, вносимый в местные

склады. Первый налог,

кэнь

цзу, считался государственным обложением

и

шел на общегосударственные нужды, т. е. на удовлетворение потреб-

ностей правящего дома и армии чиновничества; второй налог, и цзу,

рассматривался как своего рода добровольный взнос на нужды самого

населения,

так как получаемые от этих взносов запасы зерна, по мысли

законодателя, должны были образовывать фонд на случай неурожая и

всяких

других

стихийных бедствий, последствием которых мог стать

голод. Размер первого налога составлял 2 ши, размер второго — 5 доу.

Таким

образом, в общей сложности с каждой семьи из

двух

человек —

мужа

и жены — взималось 2 ши 2 доу зерна. Подать вносилась в разме-

ре 2 пи шелковой материи

цзюанъ

и 8 лян шелковой ваты ми, с одной

семьи. С рабов взималось соответственно в половинном размере. С каж-

дого вола собиралось государственного налога 1 доу зерна, местного на-

лога — 5 шэн зерна и, кроме того, 2 чжан ткани.

Такова была в основных

чертах

надельная система в Северном Ци.

Для довершения общей картины необходимо упомянуть только о некото-

рых изменениях, внесенных в административную организацию деревни.

Как

было сказано выше, в период Северовэйского царства деревня

была организована по принципу

трех

административных единиц, в виде

так

называемой системы

санъ

чжан,

т. е. соседской общины, состоящей

из

пяти дворов, деревенской общины — из пяти соседских общин и сель-

ской

общины — из пяти деревенских общин. В Североциском царстве

этот порядок частично изменился: три основные административные еди-

ницы

были укрупнены: первичной административной ячейкой — сосед-

ской

общиной — стало объединение из 10 дворов; средней администра-

тивной

единицей — деревенской общиной — стало объединение из 50 дво-

ров,

т. е. из пяти соседских общин; наивысшей административной еди-

ницей

в деревне — сельской общиной — стало объединение из 100 дворов,

т. е. из

двух

деревенских общин. Соответственно этому несколько изме-

нились

и названия этих единиц:

линъби

вместо

линь

для обозначения

соседской общины, люй вместо ли — для обозначения деревенской общи-

ны,

цзу дан вместо дан.

Во главе каждой из этих укрупненных общин стояло уже не одно

лицо

—• старшина (чжан), как было раньше, а несколько лиц й, с иными

наименованиями:

соседской общиной управляли 10 дворовых старшин

(линь

чжан);

что означало, что во главе каждого двора стоял свой соб-

ственный

старшина; деревенской общиной управляло двое деревенских

старост (люй

чжан),

сельской общиной управлял сельский староста (дан

цзу) со своим помощником (фу дан). Таким образом, административный

аппарат каждой единицы деревенской организации в целом состоял из

14 должностных лиц.

НАДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИ СЕВЕРНОМ ЧЖОУ

В 557 г. рядом с Североциским царством, занимавшим наиболее пло-

дородные и густонаселенные равнины Северного Китая, на западном пла-

то Северного Китая на короткое время возникло

другое

государствен-

ное

образование — царство Северное Чжоу. Некоторое время оба они

136

существовали рядом

друг

с другом. В 577 г. Северное Чжоу поглотило

развалившееся Северное Ци, с тем чтобы очень скоро, завершив свою

долю работы по объединению Китая, уступить в 580 г. место более

мощной

организации — империи Суй. Последняя сумела в 589 г. создать

на

территории Китая единое государство и тем окончательно подготовить

длительное и прочное существование империи Тан (с 618 по 919 г.),

организация

которой представляется завершающим этапом описываемой

полосы китайской истории и одновременно началом нового этапа.

При

всей кратковременности своего существования Северочжоуское

царство все же успело ввести некоторые изменения в надельный строй

сравнительно с Северным Ци. Наиболее крупным из изменений, с точки

зрения

принципиального значения, была отмена лимита на наделы, вы-

даваемые на рабов: наделы выдавались хозяевам рабов в числе, соот-

ветствующем числу рабов, находившихся в их распоряжении, без всяких

ограничений

для кого бы то ни было. Это постановление наряду с огра-

ничениями

Северного Ци превосходно отражает, как мне кажется, реаль-

ную историческую подоплеку

всех

постановлений этого рода: борьбу цен-

тральной феодальной власти против местных феодалов или, точнее, борь-

бу

двух

слоев господствующего класса феодалов: феодалов-чиновников,

эксплуатирующих крестьянство в основном через посредство общегосу-

дарственного аппарата, и феодалов-помещиков, предпочитавших сконцен-

трировать как можно больше возможностей эксплуатации в своих соб-

ственных

руках.

Колебания законодательства в этом пункте — то введе-

ние

ограничений, то отмена их — показывают различные фазы этой борь-

бы:

на чьей стороне в данный исторический момент находился перевес.

Отмена лимита на рабов, проведенная в Северном Чжоу, свидетельствует

только, что центральная власть и поддерживающие ее силы феодального

чиновничества должны были уступить. Такого рода уступка была чревата

огромной опасностью для всей надельной системы, которая задумана —

с одной своей стороны — как орудие борьбы против местных феодалов,

как

препятствие сосредоточению в их руках большого количества земель,

Эта уступка, открывая возможности такого сосредоточения, тем самым

подрывала устои существования надельной системы. Поэтому к этому

изменению

нужно отнестись как к факту, имеющему принципиальна

важное значение.

Из

прочих нововведений, происшедших при Северном Чжоу, необхо-

димо выделить одно, имеющее большое зпачение как свидетельство про-

должающейся разработки отдельных институтов надельной системы.

Это — постановление, устанавливавшее зависимость ставок как земельно-

го налога, так и подати от урожая. Согласно этому постановлению, эти

ставки делились на три разряда: ставки первого разряда — для урожай-

ных лет, ставки второго разряда — для малоурожайных лет и ставки треть-

его разряда — для неурожайных лет. Основной ставкой считалась став-

ка

первого разряда; ставка второго разряда составляла половину

первой;

ставка третьего разряда — треть первой. Насколько важен

был этот новый принцип, показывает дальнейшее развитие законода-

тельства, приведшее в Японии, например, к закону, придающему уже

совершенно иной характер всей земельной системе, а именно: к сбору

земельного налога не с души, не с площади, не в зависимости от общей

урожайности, а с фактического количества собранной продукции. Тот же

принцип

был проведен и в законе о трудовой повинности. Северочжоуский

закон

устанавливал точное число дней, которые каждый, получающий

надел, должен был отработать на государство, и ставил число этих дней

137

в

зависимость от того, урожайный год или нет.

Ввиду

этого были введены

три срока отбывания рабочей повинности: 30 дней в урожайные годы,

20 дней — в малоурожайные, 10 дней — в неурожайные.

Все остальные особенности северочжоуской надельной системы не

имеют особого значения и

идут

по линии изменений отдельных частно-

стей общего порядка, иногда чисто формальных. Так, например, наделы

выдавались не на

душу,

а на семью —

чету

супругов, причем за один

надел считалось, по-видимому, все в совокупности, т. е. и пахотная зем-

ля,

и участки для промысловых культур. Таким образом, размер основ-

ного,

семейного надела равнялся 140 му, слагаясь, по-видимому, из 80 му

на

мужа,

40 му на жену пахотной земли и 20 му

тутового

надела. Не-

семейным членам семьи (достигшим 18 лет) выдавалось 100 му — 80 му

пахотной земли и 20 му

тутового

надела. Иными словами, размеры на-

делов оставались теми же, что и в Северном Ци, но их юридическая

номенклатура была другая. Усадебные участки предоставлялись в сле-

дующих

размерах: на 5—6 человек — 3 му, на 7—9 человек — 4 му,

на

10 и больше — 5 му. Налоговым, а следовательно, и надельным воз-

растом считался по-прежнему возраст с 18 до 65 лет; до 18 лет надел

не

выдавался вовсе и обложение налогом также не производилось; на-

делы лиц, коим пошел 66-й год, отбирались в казну, причем одновре-

менно

снимались и налоговые тяготы. Возраст лиц, привлекаемых к отра-

боточной повинности, был несколько изменен сравнительно с североци-

ским

законом в сторону его расширения: к работе привлекались не с

20 лет, а с 18. С 60 лет от этой повинности освобождались.

Размеры обложения были следующие.

1. Земельный налог взимался в размере 4 ху проса су с семейных

и

половины этого количества с

холостых.

2. Подать взималась с семейных 1 пи шелковой материи

цзюанъ

и

8 лян шелковой пряжи

мянъ

или при наличии конопляных полей —

1

пи ткани из конопли ма бу и 10 цзинь конопли; с холостых — в по-

ловинпом

размере.

НАДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИ СУЙ

5

Несмотря

на кратковременность существования Суйской империи, про-

державшейся всего только с 581 до 618 г., деятельность ее администрации

занимает в истории надельной системы очень важное место. Самое глав-

ное,

что с ней связано,— распространение надельной системы на весь

Китай;

надельная система перестает быть

уделом

государств, возникав-

ших на севере Китая, и превращается в общекитайское явление. Суй-

ский

период служит подготовительной ступенью к полному утверждению

надельной системы по всему Китаю, наступившему с появлением

могу-

щественной империи Тан. Однако значение суйского периода этим не

ограничивается. Хотя суйская надельная система почти во всем

следует

тому порядку, который был установлен в Северочжоуском царстве, тем

не

менее оказались введенными и кое-какие законодательные новшества

и

просто изменения существовавших ранее установлений.

* Данные о земельном строе в империи Суй содержатся в

«Суй

шу». В частности,

особое значение имеют данные обследования положения на

местах,

предпринято-

го в 592 г, К этому же

году

относятся и важнейшие законодательные акты, ка-

сающиеся надельной системы. См.

«Суй

шу» в издании «Эр ши у ши», т. III,

стр.

76/2418,

77/2419,

78/2420.

138

Наиболее важным из этих новшеств, и притом новшеством, имеющим

большое принципиальное значение, должно быть признано юридическое

закрепление института должностных наделов (чжи фэн

тянъ)

и жалован-

ных наделов (сы

тянъ).

Согласно всему

духу

надельной системы — ее

первоначальных форм, зародившихся в период империи

Цзинь,

ее первого

развития в Северовэйском царстве и всей ее последующей истории — она

преследовала своего рода «уравнительные цели». В основе ее лежало

стремление установить полное равенство в землепользовании. Недаром

официальное

название, которое закрепила за этой системой история, вы-

ражается термином «цзюньтянь», что означает именно «равные для

всех

поля», т. е. имеет смысл системы всеобщего уравнительного землеполь-

зования.

Для законодателя формально существовали два контрагента этой

системы: государство, владеющее землей, предоставляющее ее населению

в

надельное пользование и собирающее за это с населения налоги, и на-

род, получающий от государства землю в виде надела, пользующийся

им

для своих

нужд

и платящий за него

государству

налоги. Аграрная

система должна была обеспечить условия социальной справедливости и

всеобщего равенства. В дальнейшем

будет

показано, чем на

деле

были

эта справедливость и это равенство. Пока же необходимо отметить, что

государство, которое являлось собственником земли, при феодализме от-

нюдь не выступало в виде какой-то отвлеченной категории. Оно персо-

нифицировалось

в определенном лице — главе государства. Именно го-

сударь

считался верховным собственником земли, он был носителем

всех

прав,

и поэтому

всюду,

где говорится «государственная собственность»,

следовало бы говорить «собственность

государя»:

для феодального права

это

будет

наиболее точно.

Однако,

если государь был верховным собственником и распорядите-

лем земли, то ему принадлежало право предоставлять землю кому

угод-

но

— в порядке персонального пожалования. Таким образом, феодальное

право

даже

в рамках надельной системы допускало акты особого пожа-

лования

землей, т. е. существование жалованных полей (сы

тянъ).

Тем

самым была предопределена, строго говоря, и юридическая природа этих

полей.

Предоставляемые в порядке ином, чем обычные наделы, жалован-

ные

поля не подчинялись никаким правилам о пользовании, установлен-

ным

для подушных наделов. Если относительно последних существовали

объективные условия, вызывающие автоматический

отход

их в казну, то

относительно первых таких объективных условий не существовало: пре-

доставленные в порядке проявления личной воли жалующего, они могли

быть отняты также в порядке акта той же личной воли. Поэтому жа-

лованные земли давались фактически в бессрочное пользование, которое

превращалось не только в пожизненное, но и в наследственное. Право

наследственного пользования при известной длительности его реализации

осознавалось фактически как право вечного пользования. Для феодально-

го правосознания оно эквивалентно понятию владения. Таким образом,

узаконение жалованных полей означало пробитие новой бреши в принци-

пе государственной собственности на землю и создавало за рамками на-

дельной системы элементы новых отношений, покоящихся на иной пра-

вовой базе.

Второй важнейший акт — узаконение должностных или служебных

наделов — может рассматриваться в

другом

аспекте, уже намеченном

выше.

Как было уже сказано, надельная система — это не один только

земельный строй. Это — и весь экономический строй, а вместе с тем и

социальный,

в конечном счете и политический строй. Считаю возможным

139

утверждать,

что всему режиму надельной системы свойственны и свой

тип

правосознания, и свое представление о миропорядке, следователь-

но

— своя философия. Сейчас не место уделять внимание этому вопросу,

важно только не упускать из

виду,

что надельная система есть опре-

деленная форма государственной организации.

Необходимость создания государственного аппарата, приспособленного

к

проведению этой системы, ясна сама по себе. Уже отмечалось выше,

что наряду с установлением всяких правил, касающихся наделов и на-

логов, оказалось совершенно необходимым ввести и соответствующую ад-

министративную организацию, прежде всего деревни. Но ее организация

была сопряжена со всей системой управления. Вообще должен был со-

здаться особый государственный аппарат, построенный соответственно ос-

нове

всех

основ народнохозяйственной жизни эпохи — надельной си-

стеме. Иными словами, земельный строй предопределял государственный

строп в целом, предопределял и конкретные формы государственного

аппарата, о существовании которого известно из

всех

исторических ис-

точников.

В своем наиболее законченном виде он предстал в виде го-

сударственного строя империи Тан.

Сейчас важно остановиться на том, что этот строй должен был опи-

раться на многочисленное чиновничество, которое было совершенно не-

обходимо, чтобы пустить в ход сложнейшую машину по

учету,

описанию,

обмеру государственного земельного фонда, по

учету

населения, состав-

лению надельных списков, раздаче наделов, выявлению налогоплатель-

щиков,

сбору налогов и податей, привлечению к государственной рабо-

чей повинности, организации государственных работ и т. д. Поэтому

надельная система предопределяет существование большого штата чинов-

ников,

разветвленной сети государственных учреждений. А коль скоро

такой

аппарат существовал, он предъявлял к

государству

свои собствен-

ные

требования — в первую очередь экономические, а потом и полити-

ческие.

Чиновничество предъявляло требования и на материальные бла-

га — на свою долю государственных богатств, и на социальные права:

на

особое оформление своего положения в общественной

структуре

стра-

ны

и на политическую власть — на право участия в эксплуатации

крестьянства. Государство должно было удовлетворять их уже по той

причине,

что оно было в первую очередь организацией этих самых чи-

новников,

органом феодальной бюрократии. Политические требования

феодального чиновничества удовлетворялись предоставлением ему

всех

служебных постов в государственном аппарате. Иначе говоря, вся

законодательная, административная и судебная власть, а также власть

военная

находилась в руках этих кадров. Социальные требования чинов-

ничества удовлетворялись оформлением их в особое сословие, что выра-

зилось в создании особой табели феодальных рангов, а также специаль-

ной

иерархии титулов. Наконец, его экономические интересы удовлетво-

рялись

предоставлением особых наделов. Излишне объяснять, что все

три института — институт должностей, институт рангов и титулов и ин-

ститут

наделов — были теснейшим образом связаны

друг

с

другом

и

представляли три стороны одного и того же явления. Состояние в ранге

давало право на занятие должности; нахождение на должности обеспе-

чивало получение надела, закрепленного за данной должностью, и т. д.

В этом или ином виде такой порядок существовал с самого начала

надельной системы. Вопрос заключается только в том, в какой мере

он

принял законченную юридическую форму, стал законом, а не только

практикой.

В этом отношении не все было сделано с самого нччала.

140

Для полного оформления надельной системы понадобилось время. Зе-

мельный строй, т. е. то, что в первую очередь касалось крестьянства,

уточнялся постепенно, так же постепенно шло и оформление положения

чиновничества.

Утверждать,

что династия Суй впервые ввела служебные

наделы, было бы неправильным, но считать, что именно она упорядочила

их, по-видимому, вполне правильно.

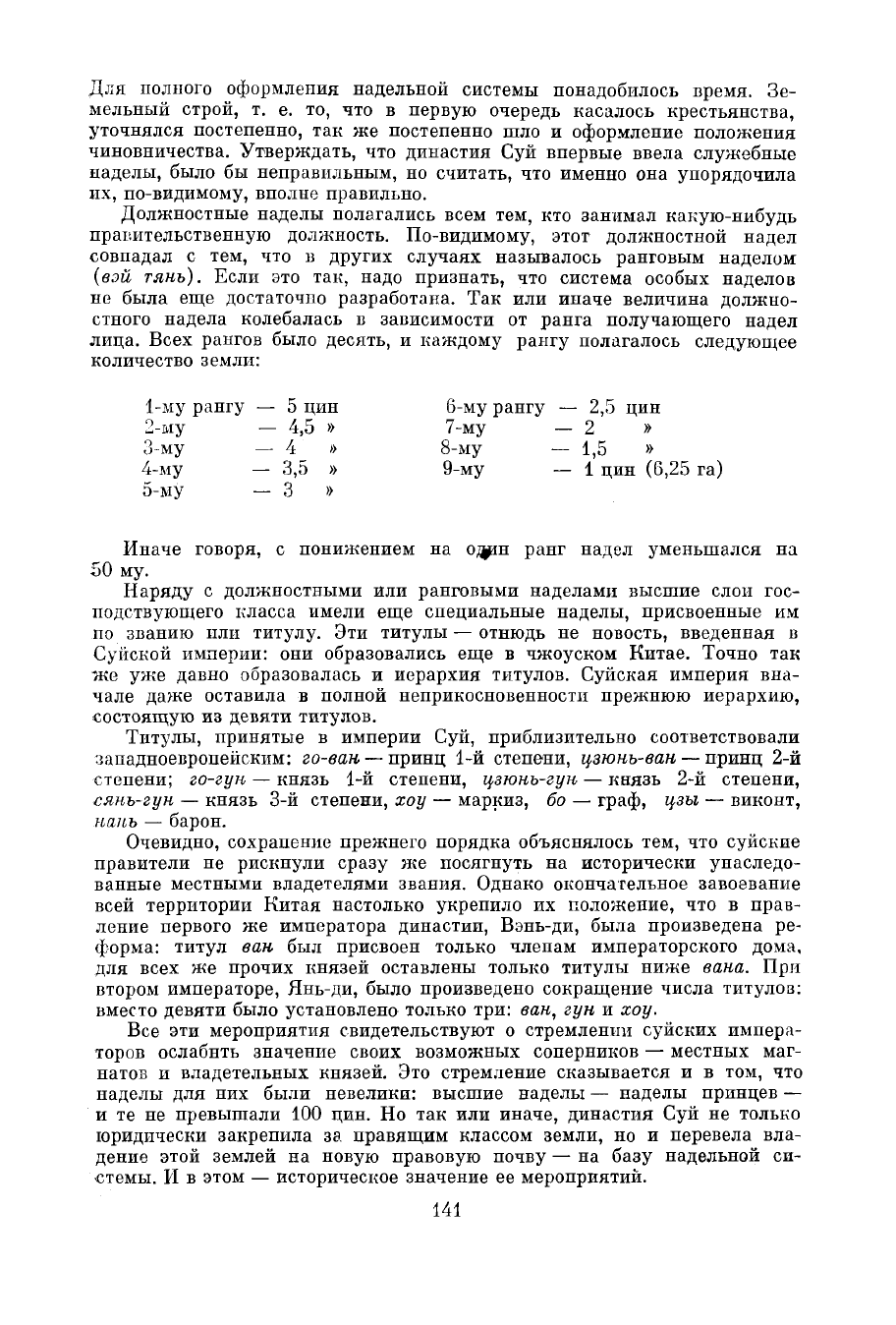

Должностные наделы полагались всем тем, кто занимал какую-нибудь

правительственную должность. По-видимому, этот должностной надел

совпадал с тем, что в

других

случаях называлось ранговым наделом

(вэй

тянъ).

Если это так, надо признать, что система особых наделов

не

была еще достаточно разработана. Так или иначе величина должно-

стного надела колебалась в зависимости от ранга получающего надел

лица.

Всех

рангов было десять, и каждому рангу полагалось следующее

количество земли:

1-му рангу — 5 цин 6-му рангу — 2,5 цин

2-му — 4,5 » 7-му — 2 »

8-му — 4 » 8-му — 1,5 »

4-му — 3,5 » 9-му — 1 цин (6,25 га)

5-му — 3 »

Иначе

говоря, с понижением на о^н ранг надел уменьшался на

50 му.

Наряду с должностными или ранговыми наделами высшие слои гос-

подствующего класса имели еще специальные наделы, присвоенные им

по

званию пли

титулу.

Эти титулы — отнюдь не новость, введенная в

Суйской империи: они образовались еще в чжоуском Китае. Точно так

же уже давно образовалась и иерархия титулов. Суйская империя вна-

чале

даже

оставила в полной неприкосновенности прежнюю иерархию,

состоящую из девяти титулов.

Титулы, принятые в империи Суй, приблизительно соответствовали

западноевропейским:

го-ван

— принц 1-й степени,

цзюнь-ван

— принц 2-й

степени;

го-гун

— князь 1-й степени,

цзюнъ-гун

— каязь 2-й степени,

сянъ-гун

— князь 3-й степени, хоу — маркиз, бо — граф, цзы — виконт,

наиъ

— барон.

Очевидно, сохранение прежнего порядка объяснялось тем, что суйские

правители не рискнули сразу же посягнуть на исторически унаследо-

ванные

местными владетелями звания. Однако окончательное завоевание

всей территории Китая настолько укрепило их положение, что в прав-

ление первого же императора династии, Вэнь-ди, была произведена ре-

форма:

титул

вам, был присвоен только членам императорского дома,

для

всех

же прочих князей оставлены только титулы ниже

вана.

При

втором императоре, Янь-ди, было произведено сокращение числа титулоз:

вместо девяти было установлено только три: ван, гун и хоу.

Все эти мероприятия свидетельствуют о стремлении суйских импера-

торов ослабить значение своих возможных соперников — местных маг-

натов и владетельных князей. Это стремление сказывается и в том, что

наделы для них были невелики: высшие наделы — наделы принцев —

и

те не превышали 100 цин. Но так или иначе, династия Суй не только

юридически закрепила за правящим классом земли, но и перевела вла-

дение этой землей на новую правовую почву — на базу надельной си-

стемы. И в этом — историческое значение ее мероприятий.

141

Во всем прочем суйский режим не отличается чем-либо существен-

ным

от сложившегося раньше, в частности в Северном Ци. В нало-

говом возрасте считались лица от 18 до 65 лет включительно. Пахот-

ные

наделы выдавались в размере 80 му на мужчину и 40 му на жен-

щину; столько же отводилось и на рабов; в положенных пределах на

каждого вола давалось по 60 му. Тутовые или конопляные наделы от-

водились в размере 20 му в качестве

юнъетян,

т. е. в наследственное

пользование.

Усадебная земля давалась из нормы 1 му на каждых

трех

свободных и 1 му на каждых пятерых рабов. Земельный налог слагался

из

государственного налога, вносимого в правительственные склады,

и

добровольного взноса, вносимого в местные добровольческие склады

(и цап), установленные в царствование Вэнь-ди в 585 г. Государствен-

ный

налог вносился в размере 3 ши проса с супружеской четы; с не-

женатых членов семьи и рабов налог взимался в половинном размере.

В качестве добровольного взноса в местные склады вносилось по 1 ши

с семьи. Промысловая подать исчислялась в размере 1 пи шелковой

материи

цзюанъ

и 3 лян шелковой пряжи; лица, имеющие вместо ту-

товых наделов конопляные, вносили 1 дуань ткани из конопли и 3 цзинь

конопли.

Для рабочей повинности было отведено 30 дней в год. В числе

государственных работ, к выполнению которых привлекалось население,

в

этот период особое место занимало сооружение знаменитого импера-

торского канала в царствование Янь-ди. Это было, кстати сказать, не

только огромного значения и "масштаба оросительное сооружение, не

только важнейшее транспортное средство, открывшее новые пути раз-

витию хозяйства, но и одно из серьезнейших орудий объединения Китая.

Оно

имело поэтому очень большое политическое значение.

Административная организация деревни подверглась некоторым изме-

нениям,

снова приблизившись к порядку, установленному в свое время

в

Северовэйском царстве. Первичной административной единицей

был»

объединение из пяти дворов —• пятидворье, соседская община; среднюю

единицу составляло объединение из пяти пятидворий — деревенская об-

щина;

наиболее крупной административной организацией было объедине-

ние

из четырех деревенских общин — сельская община. Пятидворье, со-

седская община, стало называться бао, деревенская община — люй, сель-

ская

община — цзу. В управлении этими общинами была возобновлена

северовэйская

система

трех

старшин

(сань

чжан),

т. е. во главе каждой

общины

был поставлен свой старшина под названием

«чжан».

Все эти

названия

были, по-видимому, установлены для столичной области. Для

провинции

названием деревенской общины продолжало оставаться слово

«ли»,

названием сельской общины — слово

«дан».

Деревенский старшина

назывался «ли чжан», сельский старшина —

«дан

чжан».

* * *

При

всяком изучении материала, относящегося к надельной системе,

неизбежно встает вопрос: в какой мере она, эта система, фактически

проводилась в жизнь? В том, что она вообще проводилась, сомнений

быть не может; об этом вполне убедительно говорит большое и развитое

законодательство, имеющее в виду надельную систему; свидетельству-

ют различного рода хозяйственные документы;

существуют,

наконец, мно-

гочисленные упоминания о ней в соответствующих династийных исто-

риях и таких

сводах,

как

«Тундянь»

и «Вэньсянь тункао». Но вопрос о

масштабах ее распространения, о степени ее соответствия законодатель-

142

ним

постановлениям — вполне законный, и дать ответ на него не-

обходимо.

Прежде всего несомненно одно: в проведении надельной системы были

известные колебания. Обусловливались они, с одной стороны, конкрет-

ными

историческими условиями, делавшими иногда возможным, иногда

очень трудным проведение в жизнь надельной системы; с

другой

—

в

разные времена обнаруживались колебания в самой политике, иногда

весьма решительной, иногда слабой и готовой к уступкам. Так, напри-

мер,

уже было упомянуто, что при династии Цзинь историческая обста-

новка

не позволила осуществить задуманную аграрную реформу в ее

полном

объеме и на всем пространстве Цзиньской империи, ибо в ней

еще продолжали в общем сохраняться ханьские порядки. Точно так же

из

предыдущего явствует, что в период Нань бэй чао о надельной системе

вообще можно говорить только применительно к Северному Китаю, в юж-

ной

же половине его продолжал существовать в общем тот же порядок,

который

был при

Цзинь.

Лишь с объединением Севера и Юга под вла-

стью суйского дома становится возможным говорить о распространении

надельного строя и на южные районы. Именно с этого времени надель-

ная

система принимает всеобщий характер, до этого же она представляет

собою местное явление. Но как в первом случае, так и во втором вопрос

о

степени ее реального проведения в жизнь остается открытым. Есть

целый ряд свидетельств того, что в определенные времена она факти-

чески не существовала. Так, например, энциклопедия

«Тундянь»

приво-

дит свидетельство, утверждающее, что в Северном Ци одно время (в 550 —

559 гг.) вся земля перешла в руки «сильных и

богатых»,

«бедняки

же не имели земли, достаточной

даже

для того, чтобы воткнуть шило».

Переход земли в руки этих «сильных и

богатых»

происходил главным

образом путем прямого захвата, но нередко наблюдались и случаи покуп-

ки

участков, законом запрещенной, но фактически производившейся.

Подобного рода положение было вполне возможным в условиях, ког-

да надельной системе приходилось завоевывать себе место, утверждаясь

на

пустующих землях рядом с владениями земельных магнатов, а то и

вступая с этимп владениями в прямую борьбу. Поэтому, когда централь-

ная

власть была достаточно сильна, надельная система поддерживалась

и

развивалась; когда она ослабевала — местные магнаты захватывали

земли себе. Именно об этом свидетельствует «Тундянь». Центральная

власть, конечно, стремилась бороться с подобными явлениями, подрываю-

щими

основы задуманного аграрного строя. При этом борьба велась раз-

личными

методами. С этой точки зрения заслуживает внимания доклад-

ная

записка Сун Ши-ляна, относящаяся к тем же годам, в которой он

рекомендует отбирать у богатых участки, выданные на рогатый скот, и

раздавать их бедным. Иначе говоря, предлагалась прямая экспроприация

части имущества богачей.

Несомненно,

возможность наиболее широкого распространения на-

дельной системы наступила

тогда,

когда было достигнуто известное рав-

новесие

двух

форм землепользования: государственного надельного и ча-

стного. Примирение обеих форм было достигнуто введением поместий в

общую систему наделов — под видом жалованных наделов, вечных наде-

лов.

Само собой разумеется, что появление подобных наделов подрывало

основы

надельной системы и в конце концов — вместе с другими фак-

торами — привело эту систему к распаду, но на определенном проме-

жутке

времени, и достаточно долгом, обе формы могли совместно разви-

ваться.

143

Подобное сосуществование

двух

форм землепользования установилось,

как

видно из вышеизложенного, в эпоху Суй. Именно это то время,

когда надельная система в своем внутренне противоречивом содержании

получила всеобщее распространение, достигнув своего максимального раз-

вития

при династии Тан, и

тогда

же и распалась прежде всего под

действием этого внутреннего противоречия.

Особую

тему

в изучении истории надельной системы составляет про-

блема ее хозяйственной эффективности. Поскольку само появление на-

дельной системы было связано с проблемой производительности сельско-

го хозяйства, естественно, сама

судьба

ее зависела от того, в какой мере

ее проведение сопровождалось подъемом этой производительности. Мно-

гие данные свидетельствуют, что в период Нань бэй чао наблюдался

рост производительных сил в сельском хозяйстве. Получили широкое

распространение железные плуги; так же широко распространилась па-

хота

этими плугами на волах. Улучшилась поливная система: помимо

ремонта старых сооружений, строилось много новых. Появились новые

сельскохозяйственные культуры: чай — сначала в Шу, в западной части

Южного Китая, а затем

всюду

к югу от Янцзы; батат — в Цзянсу,

Чжэцзяне

и

Цзянси;

хлопок — в Фуцзяни. Непрерывно росло количество

обрабатываемой земли. Так, например, в 589 г. количество обработанной

земли составляло

19409

267 пин, в

615/616

г.—55

854040

цин. Нужно пом-

нить,

что это относится к периоду империи Суй, когда было достигнуто

объединение Китая и надельная система получила всеобщее распростра-

нение.

Одновременно росло и население. Так, в том же 589 г. насчитывалось

около

9 млн. дворов, в

615/616

г.— около 11 млн. Таким образом, хозяй-

ственный

эффект надельной системы на определенном промежутке време-

ни

не подлежит сомнению.

НАДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИ ДИНАСТИИ ТАН

6

Возникнув в 618 г., империя Тан продержалась до 919 г., но единство

государства нарушилось уже в 907 г., когда, с одной стороны, отделилась

территория, где образовалось на короткое время (с 907 по 922 г.) цар-

ство Позднее Лян, а с

другой

— появились кидане. В истории надельной

системы период Тан — время окончательного завершения и одновремен-

но

распада. Как было упомянуто вначале, VIII век представляет уже

явственную картину этого распада, завершившегося в 780 г. юридическим

актом — проведением земельной реформы, известной под именем закона о

«двух

налогах»

{лян шуй).

Надельная система империи Тан представляет собой наиболее систе-

матическое выражение тех общих принципов, которые создавались в пред-

шествующее время. В ней нашли наиболее полное развитие те инсти-

туты,

которые возникали в различных сменявших

друг

друга

государст-

венных образованиях до этого. Наконец, в танской системе наиболее от-

четливо выявились и те внутренние противоречия, которые привели весь

строй к самоотрицанию и которые вместе с другими, в том числе и

внешними,

факторами послужили причиной гибели всего порядка уравни-

в

Сведения о надельной системе в империи Тан приведены из «Цзю Тан шу» и

«Синь

Тан шу». В «Цзю Тан шу» к 7 г. Удэ танского Гао-цзу (624 г.) относится

главный

закон,

касающийся надельной системы. См. «Цзю Тан шу» в издании «Эр

ши

у ши», т. IV, стр.

214/3720.

В «Синь Тан шу» много сведений о земельном строе

содержится в разделе «Шихо чжи».

144

тельного землепользования и перехода к поместному хозяйству. Система

надельного землепользования при династии Тан также исходила из вер-

ховного первопринципа государственной собственности на землю. Соот-

ветственно вся земля составляла единый государственный земельный

фонд,

который был основным богатством страны. Империя была заинте-

ресована, во-первых, в том, чтобы это богатство держать в своих

руках,

т. е. сохранить за собою владение и распоряжение землей, и, во-вторых,

в

том, чтобы это богатство действительно было богатством, т. е. приноси-

ло

доход.

Иначе говоря, земля не должна была лежать втуне, а должна

была обрабатываться. Земледельческие работы государство могло или

брать непосредственно на себя (в лице своих учреждений), или пору-

чать населению, или как бы передоверять свои права на владение и

распоряжение землей тем лицам, которым оно находило почему-либо

возможным и нужным. Таким образом, создались два типа земель: зем-

ли

казенные (гун

тянъ),

т. е. приписанные к различным правительст-

венным

учреждениям (гун цзе

тянъ)

и ими обрабатываемые, и земли

надельные

(чжуан

тянъ),

предоставленные населению. Поскольку основ-

ная

масса земель распределялась среди населения в виде наделов, ин-

ститут

наделов и стал основной, ведущей формой всего земельного, а сле-

довательно, и вообще экономического строя страны.

Население

с точки зрения отношения к

государству

в первую оче-

редь разделялось на управляющих и управляемых. С точки зрения пра-

вовых понятий периода надельной системы единственным правителем был,

конечно,

император, но он осуществлял свои права, во-первых, через тех,

коим

он их передоверял, а во-вторых, через тех, кто оказывался непо-

средственным исполнителем его распоряжений. Лицами, которым он ча-

стично передоверял свои права, были члены его собственного дома, на-

следственные владетели отдельных районов, исконные местные правите-

ли.

Лицами,

выполнявшими распоряжения императора и составлявшими,

таким

образом, государственный аппарат, были чиновники, иначе гово-

ря

— бюрократия (так называемые бай

гуанъ).

Они, в свою очередь,,

слагались из разных слоев — высшего, главным образом придворного,

чиновничества, пребывание в рядах которого, фактически или номиналь-

но,

обозначалось состоянием в определенном ранге

(линь),—

и служило-

го чиновничества, т. е. также распределенных по рангам должностных

лиц

в столичных и провинциальных правительственных учреждениях;

сюда входили, конечно, и гражданские и военные чины.

Управляющим слоям населения противостояли управляемые — народ

г

который

с точки зрения государства распадался на две части: свобод-

ных — так называемый добрый народ

(лянъ

минь)

и несвободных — так

называемый подлый народ

(цзянъ

минь). Под первым названием

высту-

пала основная масса — земледельческое население, под вторым — рабы.

Танское

законодательство должно было считаться с существованием и

еще одного общественного слоя — купцов и ремесленников.

Соответственно такому составу населения наделы, предоставляемые

ему государством, естественно, распадались на наделы для управляю-

щих и управляемых. Управляющие получали наделы за то, что они

управляли, т. е. обслуживали государство; управляемые получали землю

для собственного прокормления. Поэтому первым государство как бы

выплачивало, вторые же сами выплачивали

государству.

Соответственно

этому первые наделы не были сопряжены с обязательствами их владель-

цев перед государством в виде выплаты, вторые были с такими обяза-

тельствами соединены.

145