Литтманн И. Оперативная хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

1041

10

Современные методы соединения

краев операционной раны

Соединение краев операционной раны представ-

ляет собой весьма ответственную часть операции,

играющую такую же существенную роль в заживле-

нии раны, как и метод вмешательства, выбор инстру-

ментов и техника операции. В вопросе соединения

краев операционной раны за последние десятиле-

тия выдвинуто много теоретических предпосылок и

практических предложений. Все это вместе привело

к существенной модернизации закрытия операцион-

ной раны, хотя будущее, очевидно, за биологичес-

кими склеивающими веществами. Для соединения

краев раны в настоящее время все же применяется

шов нитками.

Весьма важным и определяющим требованием ат-

равматичного проведения операции является отсутс-

твие травмы на протяжении всей операции, вплоть до

сшивания кожных краев раны. Кожных краев раны,

слегка приподнимая их, можно осторожно касаться

лишь одно-, двух- или четырехзубыми тонкими ос-

трыми крючками. Захватывание различных участков

кожи сосудистыми зажимами или обычными хирур-

гическими инструментами допустимо лишь в тех

случаях, когда эта часть кожи удаляется.

При закрытии кожной раны следует исходить из

основного принципа, что в глубине должно как мож-

но меньше оставаться инородного мате риала. Так,

например, непреложное требование, чтобы подкож-

ная клетчатка (какой бы толщины она ни была) не

соединялась узловыми швами.

Двухрядный непрерывный шов по Halsted

Этот

шов в настоящее время является одним из наиболее

современных швов для закрытия операционной раны.

Оба ряда этого шва полностью соединяют края раны.

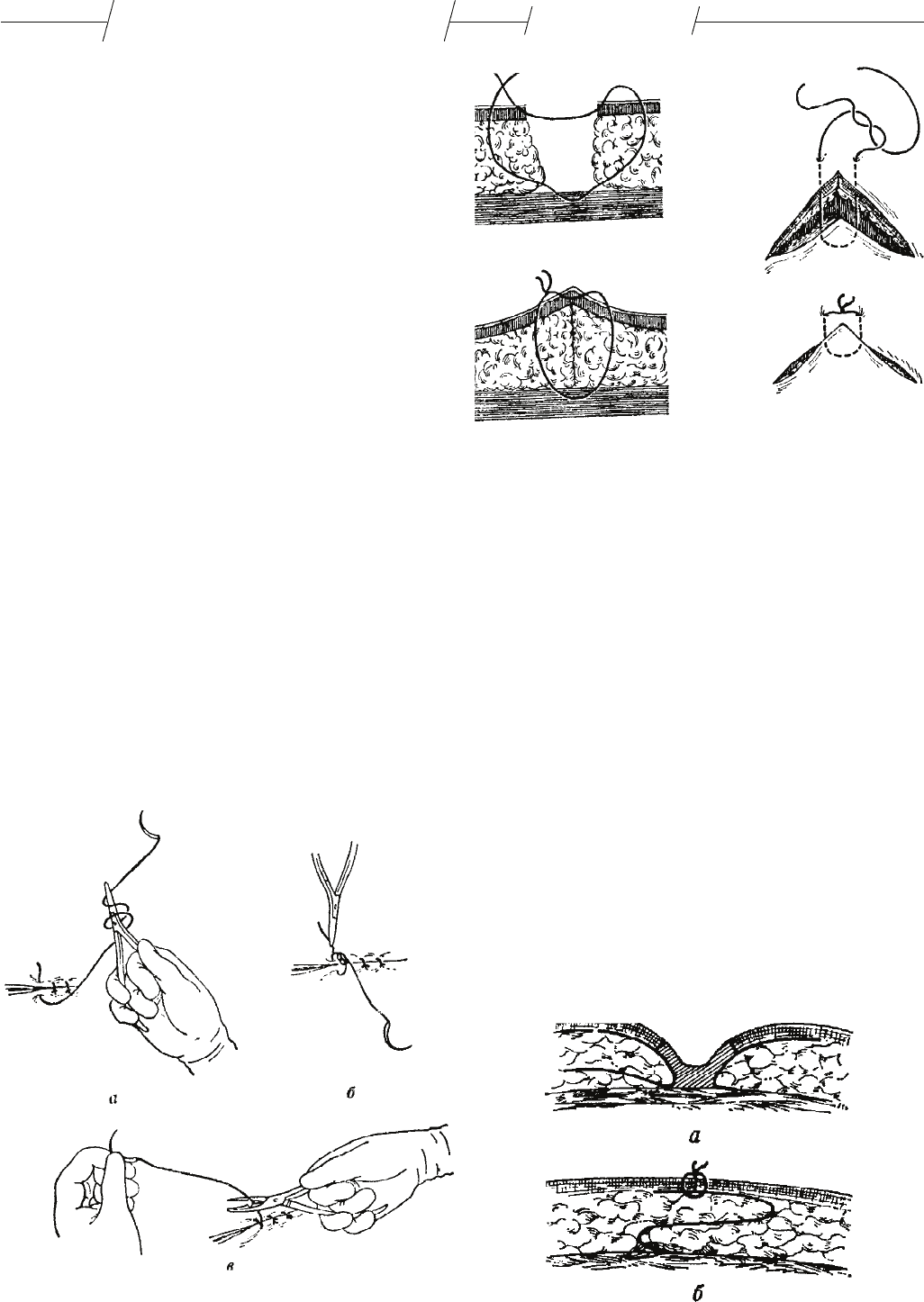

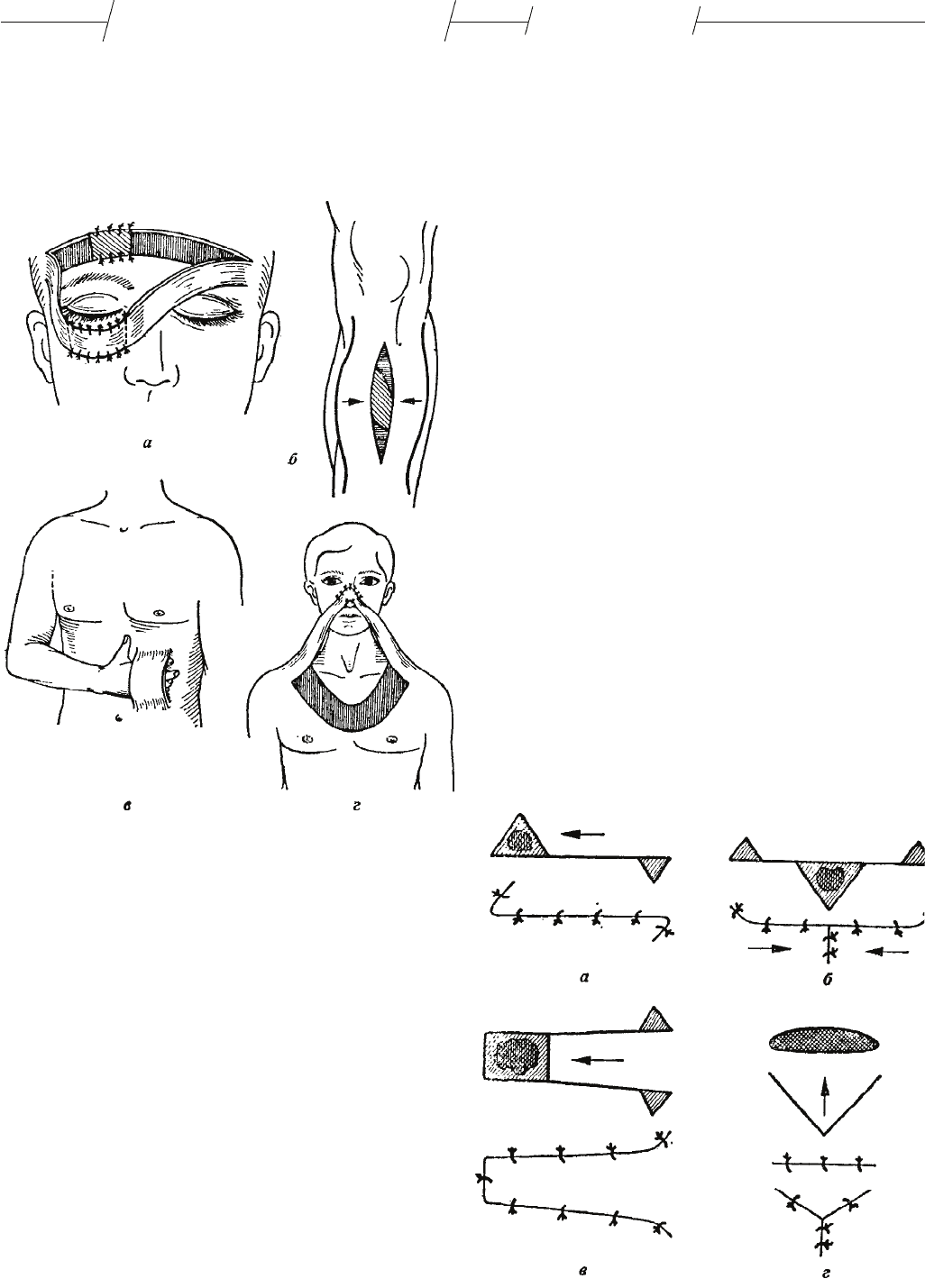

а б

Рис. 10-2. Двухрядный непрерывный шов по Halsted. а) Прохождение

нитей на двух различных уровнях в подкожной жировой клетчатке и через

среднюю часть собственно кожи параллельно кожной поверхности, б) По-

ложение двух нитей после завязывания их концов на поверхности кожи

В физиологическом отно шении они полноценны,

так как идут параллельно сосудам и не нарушают

кровообращение (рис. 10-2).

Более глубокие стежки непрерывного шва про-

ходят в подкожной клетчатке, примерно в сере-дине

жирового слоя. Второй, поверхостный ряд — внутри-

кожный. Оба ряда швов располагаются параллельно

кожной поверхности.

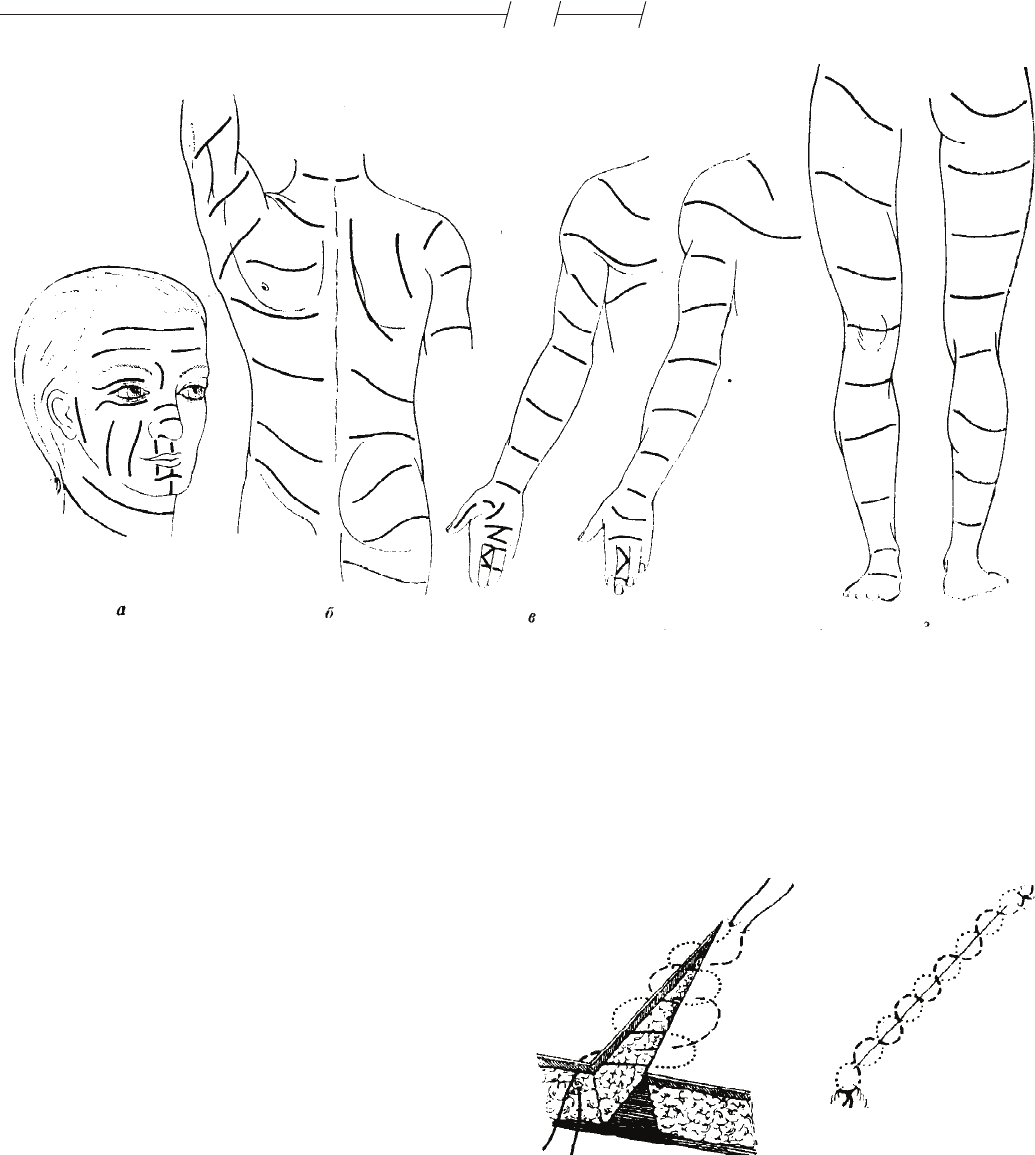

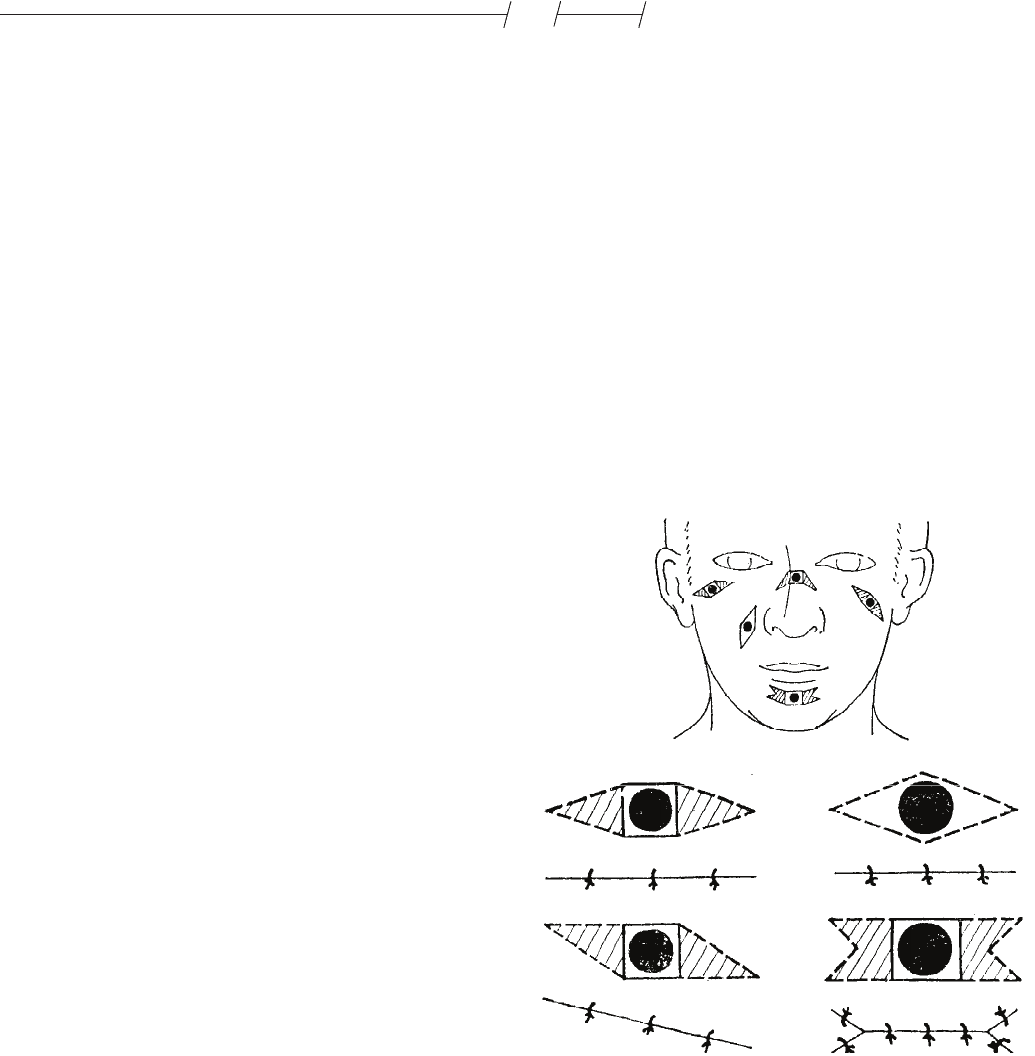

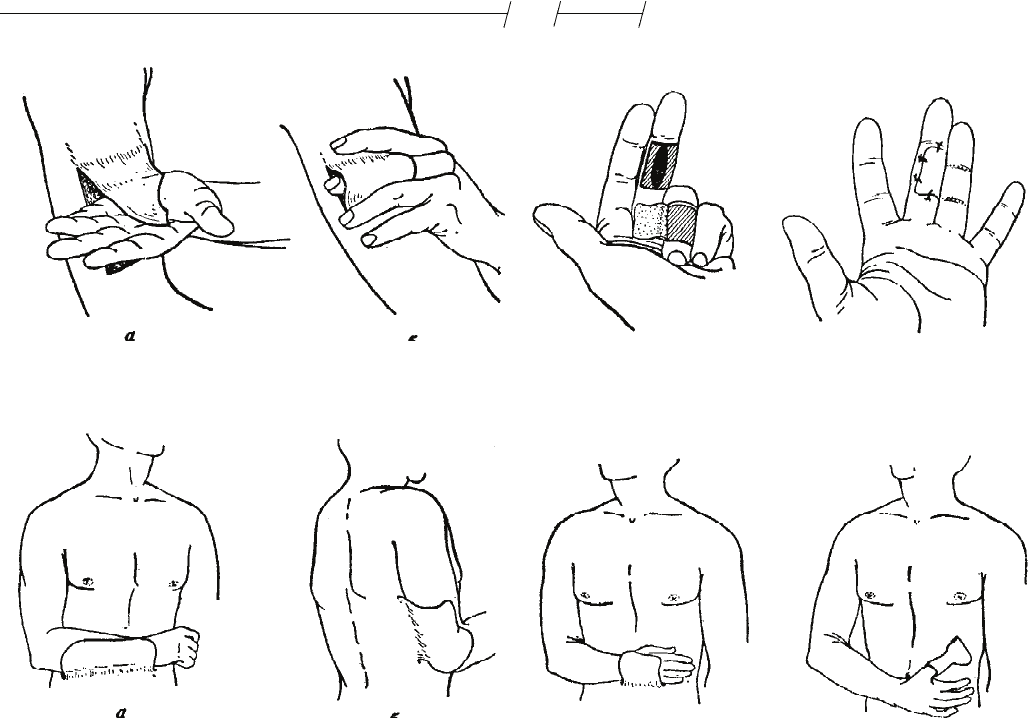

Рис. 10-1. Направление линии натяжения в различных частях тела человека: а) на лице, б) на передней и на задней поверхностях туловища, в) на

верхних конечностях, г) на нижних конечностях

1042

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

При каждом вколе захватывается необходимое коли-

чество тканей соответственно изгибу и величине иглы.

Вколы иглы должны быть равномерными, симметрич-

ными и полностью соответствовать местам их выхода.

Оба конца нитки выводятся в конце раны на кожную

поверхность, где они связываются друг с другом.

Для достижения полной адаптации краев раны

двухрядный непрерывной шов дополняется несколь-

кими тонкими адаптационными швами. Вместо этих

швов можно применять и современные пластыри, ко-

торые вообще могут заменить наружный ряд швов.

Одиночные швы

Одиночные швы являются наиболее распростра-

ненными. Простой узловой шов должен быть нало-

жен при тщательной адаптации краев раны (без трав-

мы пинцетами) симметричным им проведением иглы.

Для наложения швов в настоящее время используются

синтетические нити, фиксируемые концом к иглодер-

жателю, что обеспечивает быстрое шитье и экономию

шовного материала на 60-70%. Для этой цели удоб-

ным является иглодержатель Crile, который модифи-

цировал Zoltun (1960), снабдив его в области замка

браншей ножниц протяженностью 15 мм (рис. 10-3).

В тех местах, где обычный узловой шов не обес-

печивает хорошей адаптации краев раны, накладыва-

ются специальные адаптационные швы.

Вертикальные матрацные швы (возвратный шов

по Donati) выполняют три различные задачи: смы-

кание краев раны в глубине, поднятие линии швов и

точная их адаптация (рис. 10-4).

Рис. 10-3. Инструментальное завязывание одиночных узловых швов

комбинированным инструментом по Crile и Zolton, выполняющим роль

иглодержателя и ножниц, а) Завязывание узла: кончик инструмента обви-

вается дважды по часовой стрелке ниткой, б) Завязанная нитка натягива-

ется, в) длинный конец нити срезается

Рис. 10-4. Специальные адаптационные швы. а) Вертикальные матрац-

ные швы (выкол шва в обратном направлении по Donati), этот шов лучше

всего выполнять нитью с двумя иглами на концах; б) угловой шов, про-

ходящий параллельно кровеносным сосудам и поэтому не нарушающий

кровоснабжение тканей

При наложении швов важное значение имеет со-

единение углов лоскутов разреза. В этих местах шов

не должен нарушать кровообращение, проходя парал-

лельно субпапиллярному сплетению (см. рис. 10-4).

Если в такой лоскут игла вкалывается вертикаль-

но по отношению к кожной поверхности, то может

очень легко возникнуть локальное нарушение кро-

воснабжения в этом лоскуте.

Пластика рубцовой ткани

Весьма важной задачей в пластической хирургии

является устранение функциональных и косметичес-

ких нарушений, вызванных грубым рубцом.

Оперативная коррекция втянутых рубцов

Кожные рубцы нередко бывают глубоко втянуты и

плотно фиксированы к опорно-двигательным тканям.

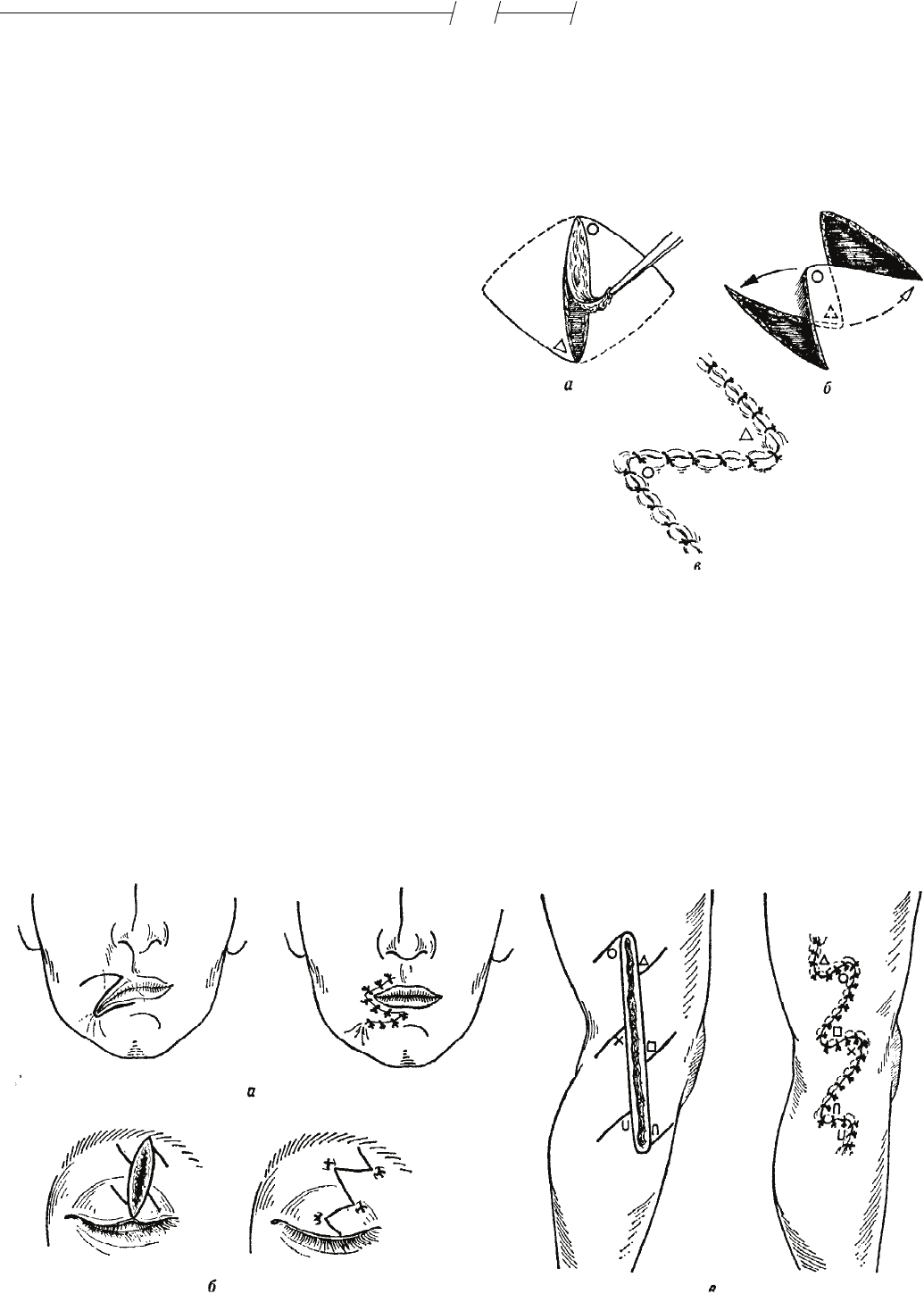

Рис. 10-5. Коррекция втянутого рубца, а) Проведение разреза и иссе-

чение рубца (заштриховано), б) Смещение лоскута подкожной жировой

клетчатки и линия швов

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

1043

10

Для того, чтобы ликвидировать этот дефект, рубец

отделяют от его основания, с двух сторон от рубца

отпрепаровывают лоскуты из подкожной жировой

клетчатки и помещают их один поверх другого. Такая

ступенчатая реконструкция линии раневого разреза

может быть также использована для разъединения

различных элементов тканей, а также и линии нало-

женных швов (рис. 10-5).

Z-образная пластика

Применяется простая коррекция рубца, прости-

рающегося в нежелательном направлении. В направ-

лении наибольших изменений рубца производится

прямой разрез, от концов которого производят два

дополнительных боковых разреза одинаковой дли-

ны, направленных в разные стороны под углом в 60°.

Образовавшиеся в связи с такой формой разреза два

кожных треугольника смещаются после их отделе-

ния, и одним из них замещают место другого, после

чего их края фиксируются швами (рис. 10-6).

Этот вид пластики применяется в целом ряде

случаев. Кроме коррекции рубца, простирающегося

в неправильном направлении, Z-образная пластика

производится для коррекции тяжистых рубцов, вы-

зывающих контрактуру, а также для восстановления

нормальных соотношений частей тела, измененных

рубцовыми сращениями (puc. 10-7).

Возможны такие случаи, когда длина линии руб-

ца превосходит ширину поврежденной части тела. В

этом случае применение простой Z-образной пласти-

ки не может обеспечить необходимую коррекцию, так

как не представляется возможным выкроить треуголь-

ники необходимой величины. Тогда следует разделить

длинную линию рубца на многие Z-образные отрез-

ки, чтобы Z-образная пластика на всем протяжении

корригируемого участка вместо однократной простой

Z-образной пластики производилась многократно, как

несколько Z-образных пластик (см. рис. 10-7).

Рис. 10-6. Принцип Z-образной пластики, а) Удаление сморщенного

рубца, направления вспомогательных разрезов и границы препаровки

(отмечены пунктирной линией); б) смещение треугольных лоскутов; в)

линия швов

Оперирование при склонности

больного к образованию келоида

В клиническом отношении следует отличать кело-

ид от гипертрофического рубца, что имеет существен-

ное значение для результатов терапии. Типичный ке-

Рис. 10-7. Различные применения Z-образной пластики, а) Восстановление нормального положения при рубцовых деформациях, б) Исправление

деформации, вызванной неправильным разрезом, что могло привести к функциональным и косметическим нарушениям, в) Устранение контрактуры

смещением и удлинением разреза после иссечения стягивающего рубца соединенной Z-образной пластикой

1044

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

лоид, как правило, в большом проценте случаев дает

рецидив. При гистологическом исследовании трудно

дифференцировать келоидный рубец от гипертрофи-

ческого, однако макроскопически можно провести

отчетливое разграничение. Гипертрофический рубец

никогда не распространяется за пределы границ раны,

тогда как келоид, подобно злокачественной опухоли,

прорастает в окружающие ткани и имеет характер-

ные ракоподобные контуры. Келоид по сравнению с

гипертрофическим рубцом не обладает тенденцией к

спонтанному обратному развитию.

До настоящего времени не удалось найти до-

статочно эффективного метода лечения при келои-

де, который можно было бы применять с хорошим

косметическим эффектом, без рецидива процесса.

Единственным направлением, при котором можно

предполагать возможность успеха, является сочета-

ние хирургического, медикаментозного и физиотера-

певтического методов лечения. Применение одного

лишь хирургического лечения с иссечением рубца

повсеместно считается профессиональной ошибкой.

При наличии у больного склонности к келоиду

оперативное вмешательство должно бить выполнено

чрезвычайно тщательно.

Следует стремиться производить это оперативное

вмешательство под наркозом (общим обезболива-

нием). Если же применяется местная анестезия, то

тогда следует производить вколы иглой всегда в тех

частях кожи, которые затем будут удалены.

Рис. 10-8. Наложение швов и фиксация расщепленных кожных лоску-

тов при закрытии дефекта у больного со склонностью к келоидозу. Чрез-

кожные швы и фиксация края трансплантата стерильными полосками

лейкопластыря

Развитию келоида благоприятствует диспозиция и

травматизация среднего и глубокого слоев кожи. На-

рушения происходят в папиллярной и ретикулярной

частях кожи, затрагивая сосудистую сеть и потовые

железы. Поэтому, по возможности, следует этот слой

не затрагивать и не травмировать. Если же возникнет

необходимость накладывания следует очень осторож-

но касаться инструментами кожного покрова. При не-

обходимости приподнять края раны для препаровки

в более глубоких слоях крючки следует фиксировать

в подкожной клетчатке, не травмируя кожу, должна

быть полностью исключена возможность разрезания

кожи ножницами. Края раны можно соединять швами

только тогда, когда они легко и без всякого натяжения

могут соприкасаться друг с другом. Закрытие раны

осуществляется однорядным непрерывным швом в

подкожной клетчатке. Хорошая адаптация при на-

ложении этого шва подкрепляется наложенным на

кожу специальным пластырем. Внутрикожные швы

применять не следует. Если при закрытии раны воз-

никает натяжение, то дефект между краями должен

быть восполнен расщепленным лоскутом.

Категорически запрещается применять для закры-

тия кожных дефектов вспомогательные разрезы или

пластику лоскутом.

Сначала трасплантат приготовляют так, чтобы

поверхность его оказывалась больше и заходила за

края дефекта, который он будет закрывать. Затем

трансплантат, расправляя, помещают на дефект, его

края должны заходить за края раны не менее, чем на

1 см. После этого трансплантат фиксируют узловыми

швами вокруг краев дефекта, прошивая подкожную

жировую клетчатку основания раны. Несколько швов

для фиксации накладываются также по середине

трансплантата. Выходящие за края раны края транс-

плантата приклеивают к соседней коже

В заключение следует отметить, что после каждо-

го хирургического вмешательства при склонности к

келоиду необходимо создать абсолютную иммобили-

зацию с помощью гипсовой повязки.

Замещение кожных дефектов

На поверхности тела следует стремиться не остав-

лять кожных дефектов. Если во время оперативного

вмешательства по той или иной причине образовал-

ся дефект кожи, то он в конце вмешательства должен

быть полностью пластически замещен.

В пластической хирургии все нарушения кожных

покровов рассматриваются как дефекты кожи. О де-

фекте кожи говорят не только при наличии раны или

гранулирующей поверхности и пр., но о нем думают,

когда имеются рубцы, келоид, патологические изме-

нения кожного покрова (невус, опухоли), так как все

это является «потенциально возможным дефектом

кожи» и предполагает эксцизию измененных частей

с одномоментным пластическим закрытием образо-

вавшегося дефекта.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

1045

10

Первым и важнейшим моментом при проведе-

нии кожной заместительной пластики является со-

ставление плана операции. При этом оперирующий

хирург должен принимать во внимание следующие

моменты:

а) протяженность, величина, глубина и форма

дефекта;

б) функциональная и эстетическая особенности

кожи в области дефекта;

в)

с какими образованиями и тканями граничит

и связан в своей глубине рассматриваемый

дефект и какая при этом необходима опера-

тивная коррекция;

г) какой вид пересадки предполагается приме-

нить;

д) с какой части тела без нарушений функции и

косметики можно заимствовать участок кожи

для пересадки.

Затрачиваемое на пересадку время не представля-

ет особого интереса. Важным является единственный

вопрос: при помощи какого метода будет достигнут

функциональный и эстетический эффект. В первую

очередь, следует стремиться закрыть дефект при по-

мощи лоскута на ножке из окружающей его кожи,

если это позволяют местные условия. В тех случа-

ях, когда такой возможности не представляется, надо

решить, нельзя ли закрыть дефект путем свободной

пересадки кожи или лоскутом на ножке, взятым из

отдаленных частей тела. Свободная пересадка кожи

для замещения дефекта возможна в том случае, ког-

да отсутствует только кожа (эпидермис и дерма), а

подкожная жировая клетчатка сохранена, или когда

и подкожная клетчатка отсутствует, но нет необхо-

димости ее восполнять, и глубоко лежащие ткани в

пределах кожного дефекта не обнажены. В тех случа-

ях, когда свободная пересадка кожи кутом на ножке,

и в первую очередь к прямой пластике отдаленного

лоскута и лишь затем, если последняя невозможна,

прибегают к пластике ми грирующим лоскутом.

Местная пластика

Идеальным методом для замещения кожных де-

фектов является применение лоскута из соседних с

дефектом участков кожи. Такого рода пластика дает

самый хороший функциональный и эстетический ре-

зультат, так как используемая кожа «родственна» ут-

раченной и обладает теми же особенностями.

Наиболее простой формой применения для закры-

тия дефекта находящейся рядом с ним кожи является

изменение формы дефекта препаровкой и вытяжени-

ем его краев при помощи дополнительных разрезов,

придающих ему другую конфигурацию (рис. 10-9).

Если эластичность кожи недостаточна для закры-

тия кожного дефекта описанным способом, то накла-

дывают дополнительные разрезы, образуя лоскут

на ножке. Пластика лоскутом на ножке представля-

ет собой такого рода замещение кожи, при котором

эта кожа берется или в непосредственной близости

от дефекта, или из отдаленных частей тела. Лоскут

формируется из частей кожи — эпидермиса, дермы

и подкожной клетчатки. В отличие от свободной

кожной пластики при пластике лоскутом на ножке в

процессе приживления сохраняется его соединение с

организмом и общий кровоток. Вся площадь дефек-

та при этой пластике покрывается одномоментно и

в полном объеме. Иногда из эстетических соображе-

ний производится коррекция места, откуда был взят

лоскут на ножке. Необходимым условием для этого

является предварительный правильный расчет, про-

изводимый в целях полноценного закрытия вторич-

ного дефекта.

Рис. 10-9. Закрытие дефектов кожи при помощи дополнительных раз-

резов. Кожные разрезы должны проходить соответственно линиям натя-

жения

Различают три основных типа лоскутов на ножке,

применяемых местно:

лоскут на двух питающих ножках,1.

лоскут на одной ножке и2.

артериальный лоскут (лоскут-артерия).3.

Пластика «мостовидными» лоскутами

(на двух ножках)

В тех случаях, когда имеется необходимость при-

менения длинных и узких лоскутов, их формируют

так, чтобы оба конца были соединены с окружающи-

ми тканями в целях улучшения их кровоснабжения.

1046

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Таким образом, образуется лоскут наподобие моста,

отсюда и его название — мостовидный лоскут. Эти

лоскуты содержат основ ной ствол одной из артерий

(как) например, височной артерии), и особенно хоро-

шо васкуляризированы (рис. 10-10).

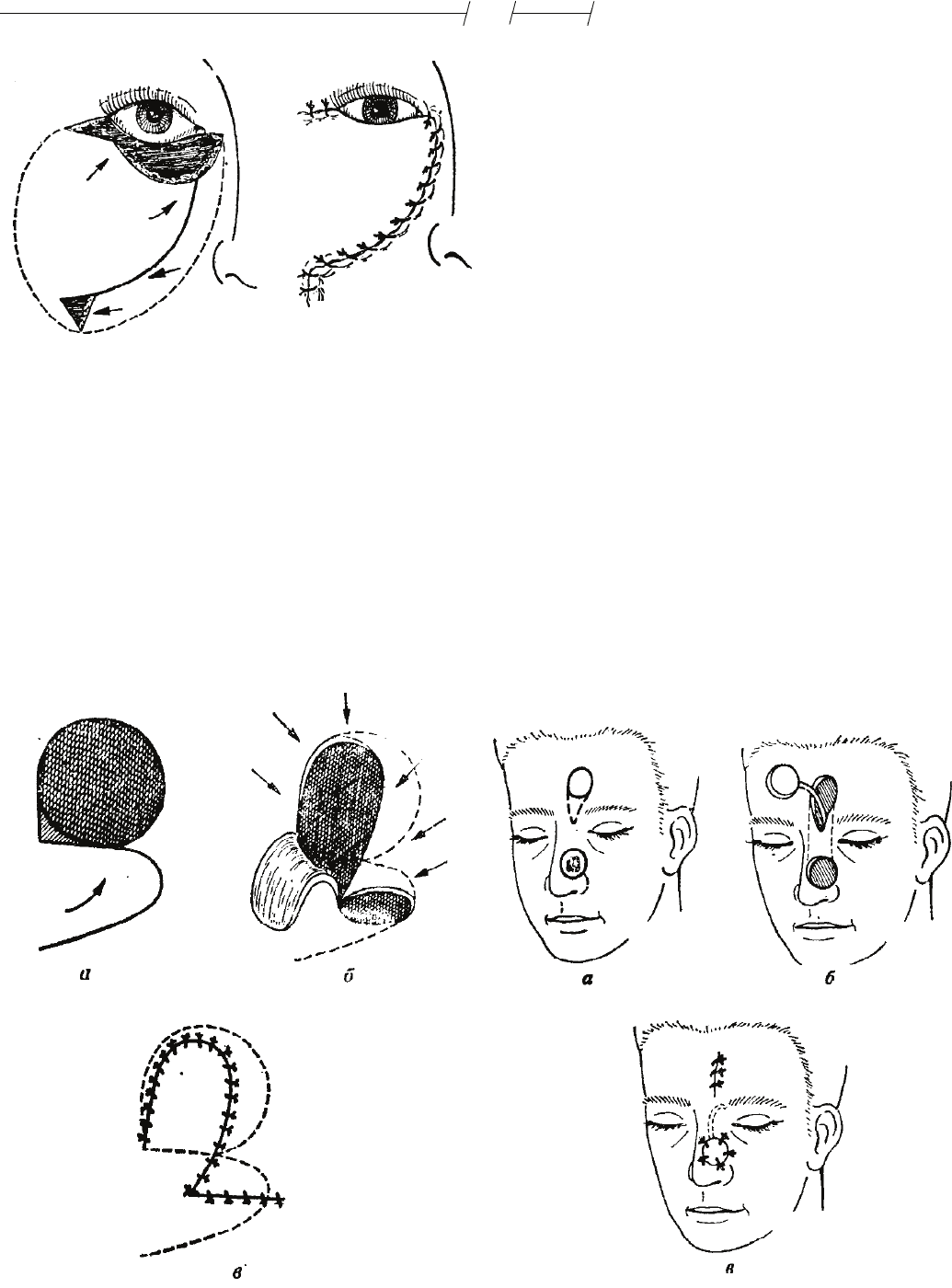

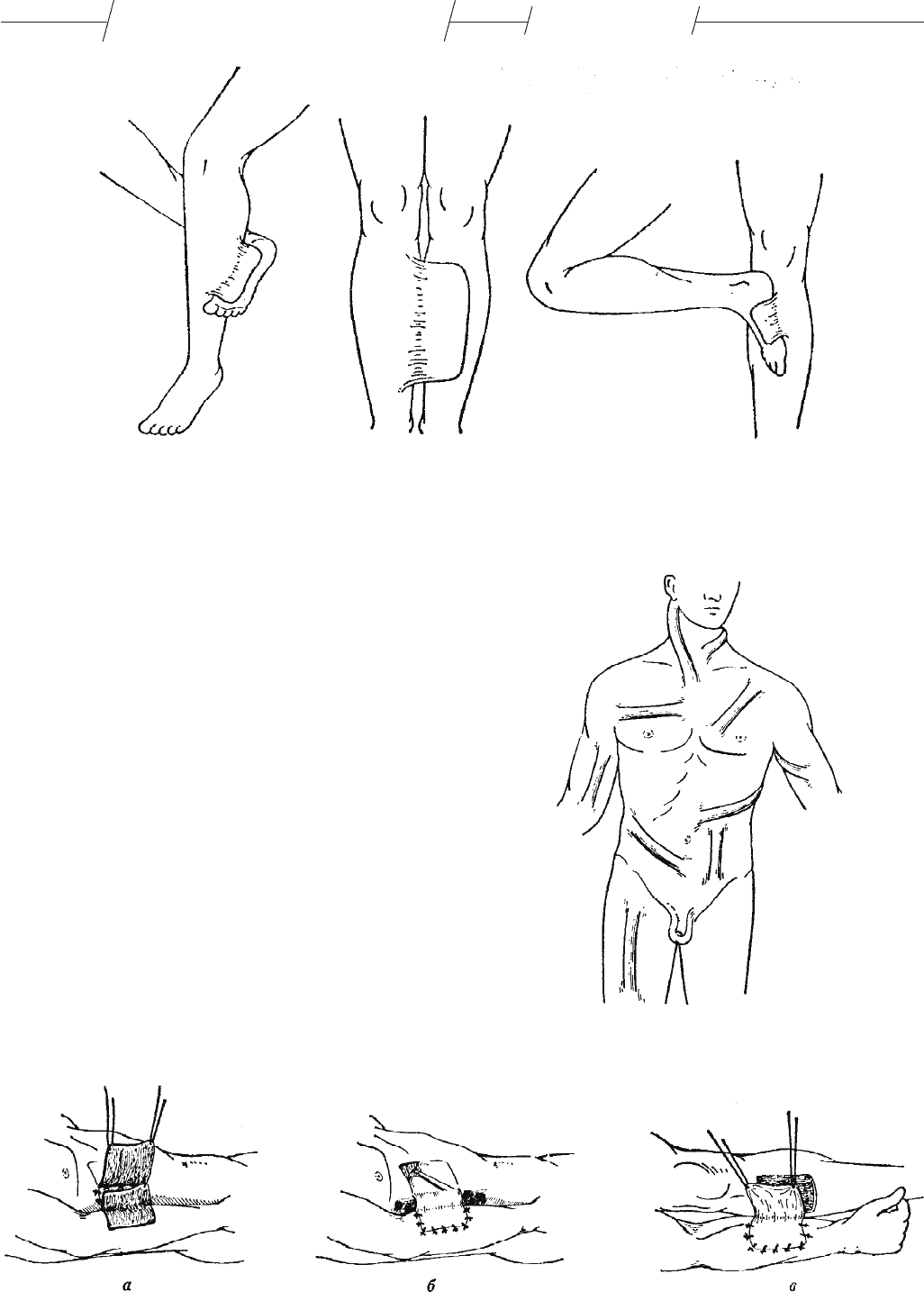

Рис. 10-10. Мостовидная пластика лоскутом на ножке. а) Лоскут на

ножке по Senn; б) мостовидная пластика для закрытия дефекта у края

большеберцовой кости; е) муфтообразная пластика: мостовидный лоскут

на туловище для закрытия обширного дефекта кожи кисти, г) мостовид-

ная пластика лоскутом на ножке для восстановления всей кожной повер-

хности носа по Oillies

Лоскут на одной питающей ножке

из тканей, расположенных

рядом с дефектом

Известно значительное число различных способов

пластических операций этой группы (рис. 10-11).

Наиболее известным является способ, предложен-

ный Burow в 1856 году и описанный как пластика

двумя треугольниками. Он может быть успешно при-

менен для закрытия треугольных дефектов.

В тех случаях, когда дефект имеет неправильные

контуры, его переформировывают в треугольник.

Затем разрез, образующий основание треугольни-

ка, продлевают, и отпрепарованное ложе смещается

на дефект. При этом смещении образуется кожная

складка, которая в конце вспомогательного разреза

иссекается в виде треугольника.

Для закрытия четырехугольных дефектов приме-

няют прямоугольный лоскут, который называется сме-

щаемым или растягиваемым лоскутом, на обоих углах

его помещаются еще два небольших треугольника.

Одним из специальных способов, т.н. V-Y-мето-

дом пластики является описанная Diefjen bach (1834)

пластика смещаемым лоскутом. Перпендикулярно про-

дольной оси дефекта производят V-образный разрез,

находящийся открытой стороной в направлении дефек-

та. Слой кожи от-препаровывается между дефектом и

V-образным разрезом и смещается в сторону дефекта.

После этого мобилизуются наружные края V-образного

разреза, они сближаются, и на них накладываются от-

дельные узловые швы. Этот метод может быть приме-

нен и с обратным, наложением (Y-V) лоскута.

Перекинутые лоскуты применяются как модифи-

кация смещаемых лоскутов. При этом разрез кожи

производится в виде не прямой, а изогнутой линии.

Все эти способы пластики основаны на способе lmre

(1916) (рис. 10-12), сюда же относится и ротация

щеки по Esser (см. рис. 10- 50).

Ротация щеки, которую описал Esser (1918), являет-

ся одним из лучших методов закрытия кожных дефектов

в средней части лица, в ходе ее используется кожа бо-

ковой поверхности лица, что дает наилучший космети-

ческий эффект. Если дефект значительных размеров, то

можно использовать и кожный лоскут, взятый за ухом.

Образующийся в таких случаях вторичный дефект кожи

за ухом закрывается путем свободной пересадки кожи.

Рис. 10-11. Пластика смещаемыми лоскутами, а) Пластика двумя сме-

щаемыми треугольниками по Burow, б) двойная пластика со смещением

лоскута, по Burow, в) лоскут с вытяжением, г) V—У-образное смещение

по Dieffenbach

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

1047

10

а б

Рис. 10-12. смещаемый лоскут по lmre для замещения кожи нижнего

века. а) Линии разреза для выкраивания лоскута и границы его смещения.

В нижней части лоскута выкраивается треугольник Burow, что облегчает

закрытие разрезов, б) Линия швов в конце операции

Ротация лоскута (транспозиция, торзия лоскута

и др.) — способ, при котором лоскут для закрытия

дефекта вращают по отношению к средней точке его

оси под тем или иным углом (30-180°). Один из пер-

вых вариантов такой пластики описал еще Sitshruta,

этот способ применяется и в настоящее время как

«индийский лоскут» при пластике носа с использо-

ванием кожи лба.

Рис. 10-13. Пластика смещаемым лоскутом по Schrudde. а) Область

дефекта (заштрихована), обведен участок лоскута для закрытия дефекта,

б) мобилизация кожи, окружающей дефект; в) линия швов в конце опе-

рации, пунктиром показана область первоначального дефекта и взятия

лоскута

Комбинацией ротации лоскута с перекинутым

лоскутом является способ, который описал Schrudde

(1936) (рис. 10-13) и который применяется для закры-

тия дефектов при помощи небольших лоскутов. При

этом следует избегать дополнительных вспомогатель-

ных разрезов, что сводит обра зование рубцов до ми-

нимума и в значительной мере улучшает косметичес-

кий эффект вмешательства. Перекидывается обычно

лоскут, а сдвигается кожа, окружающая дефект. Сме-

щение кожи используется для закрытия места, откуда

был взят лоскут, первичный дефект уменьшается.

Лоскут-артерия

Значительным недостатком широких лоскутов на

ножке является их ограниченная эластичность. Поэ-

тому Esser (1917) изготовлял лоскут таким образом,

что он оказывался связанным с окружающими тканя-

ми только над выделенными сосудами. Этот лоскут

получил еще название лоскута-артерии. Его можно

легко вращать, кроме этого он имеет еще и то пре-

имущество, что между дефектом и местом забора

лоскута нет необходимости производить разрез, так

как этот лоскут может быть протянут под кожей. Эти

артериальные лоскуты могут применяться с исполь-

зованием височных, лобных, угла нижней челюсти и

затылочных артерий и вен (рис. 10-14).

Рис. 10-14. Небольшой артериальный лоскут, взятый со лба для закры-

тия дефекта кожи носа. а) Иссечение измененной кожи и взятие лоскута

со лба; для облегчения закрытия донорского участка удаляется неболь-

шая часть кожи; б) соединенный сосудистой ножкой лоскут перемеща-

ется под отпрепарированной кожей в область дефекта; в) линии швов в

конце операции

1048

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

В настоящее время этот метод используется также

для пересадки частей кожи, которые имеют не только

собственное кровоснабжение, но сохраняют и свою

иннервацию. Этот метод вначале использовался для

восстановления чувствительности кончиков пальцев,

что позволило полностью восстанавливать утрачен-

ную функцию кисти.

Пластика перемещением лоскута с отдаленных

участков тела Этот метод пересадки кожи применя-

ется в тех случаях, когда в окружности дефекта нет

достаточно подходящих тканей для формирования

лоскута, однако есть необходимость закрытия дефек-

та лоскутом, содержащим подкожную жировую клет-

чатку. Из отдаленных частей тела кожные лоскуты

для закрытия дефекта могут быть пересажены двумя

различными способами. Первым способом является

прямая пластика отдаленным лоскутом, второй спо-

соб — пластика мигрирующим лоскутом.

Прямая пересадка лоскута

с отдаленных участков тела

При этом способе пластики для взятия лоскута вы-

бирается такой участок тела (чаще всего конечности),

где представляется возможность близко сопоставить

место взятия лоскута и место дефекта, т. е. произвес-

ти одномоментное закрытие дефекта.

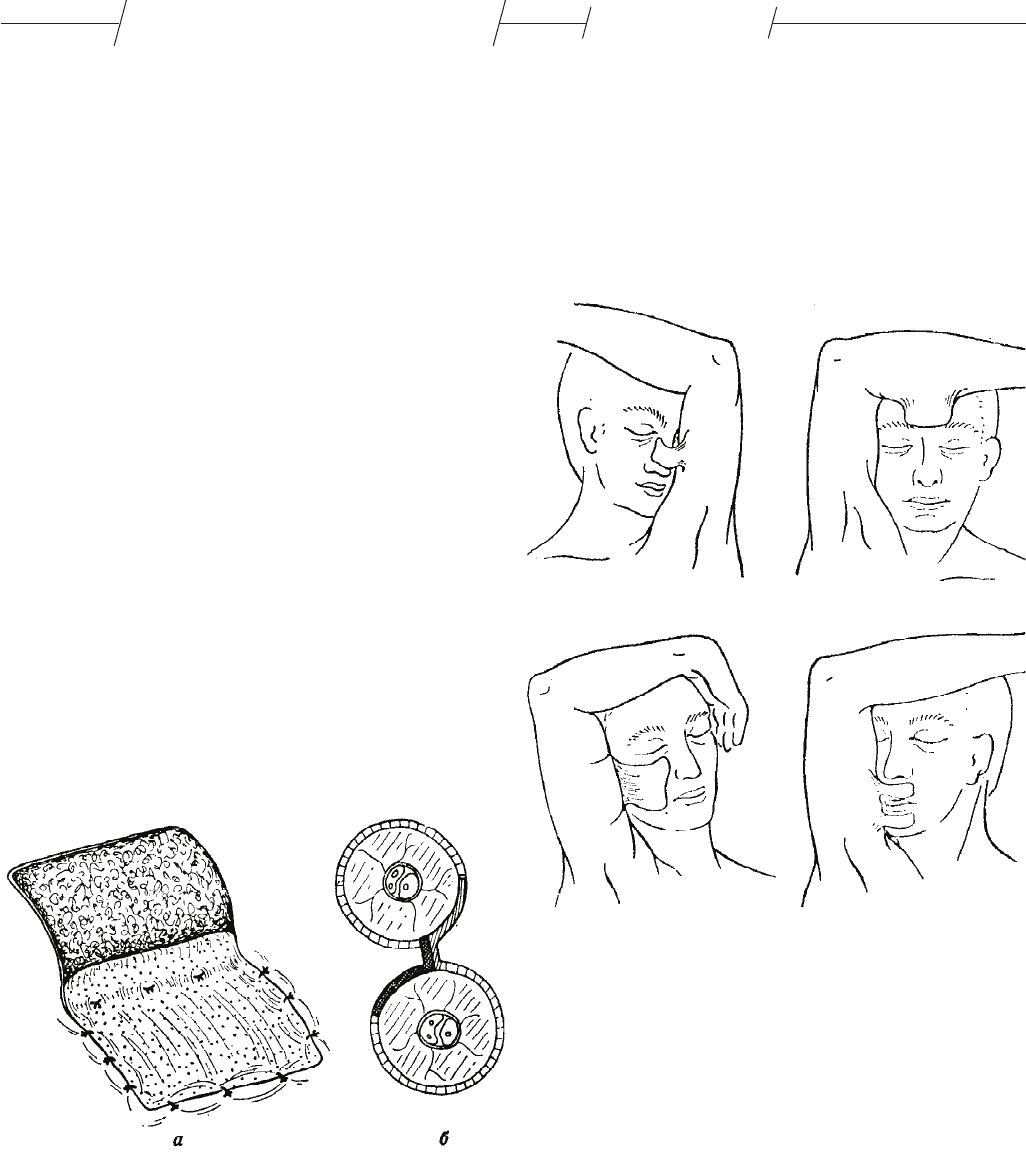

Рис. 10-15. Закрытие донорского участка и области ножки лоскута при

прямой пересадке с отдаленных участков. а) Донорский участок закры-

вается свободным расщепленным лоскутом вместе с участком, где нахо-

дилась ножка лоскута. Таким образом закрывается вся донорская раневая

поверхность, б) Расположение лоскута на ножке и свободного кожного

лоскута. Поперечное сечение (схема)

Возникающий на месте взятия лоскута вторич-

ный дефект может быть закрыт смещением кожных

лоскутов или свободной пересадкой. Свободная пе-

ресадка в данном случае является более удачной, так

как при ней закрывается не только вторичный дефект,

но и нижняя раневая поверхность ножки лоскута, ко-

торая располагается в виде перемычки между мес-

том взятия лоскута и первичным дефектом (рис. 10-

15). После подшивания лоскута необходимо хорошо

иммобилизовать помещенные рядом части тела, что

является важным условием, гарантирующим от воз-

можности смещения лоскута. Для этой цели лучше

всего применять гипсовую повязку на поролоновых

прокладках. Известны также различные приспособ-

ления и аппараты, которые сконструированы для та-

кой фиксации.

Рис. 10-16. Возможности применения итальянской пластики для заме-

щения различных дефектов кожи на лице

В зависимости от того, с какой части тела берется

лоскут для пластики, различают несколько групп.

Лоскут, взятый с верхней конечности. Лоскуты

могут быть взяты с верхней конечности (с плеча или

предплечья) для замещения кожных дефектов лица и

другой руки.

Одним из первых способов такой пластики (его

описал Tagtiacozzi в 1597 году) было взятие лоску-

та кожи с плеча (итальянский метод) для пластики

носа (рис. 10-16).

Следующим способом является взятие с плеча

кожи без подкожной клетчатки или с минимальным

количеством подкожной клетчатки (Colson, 1966).

Этот способ применяется преимущественно для за-

мещения кожных дефектов внутренней поверхности

кистей и пальцев. Такой способ по зволяет избежать

двухмоментной операции с применением более толс-

того лоскута с других частей тела (рис. 10-17).

Лоскуты, взятые с тыльной поверхности пальцев,

могут быть использованы для закрытия кожных де-

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

1049

10

фектов сгибательных поверхностей пальцев. При-

меняя такую методику, можно получить хороший

косметический и функциональный результат как при

первичной, так и при более поздней кожной пласти-

ке. Мнения большинства современных специалистов

по хирургии кисти о возможности применения пере-

крестной кожной пластики пальцев для закрытия де-

фектов ладонной части кисти не сходятся.

Лоскут, взятый с туловища. Для закрытия дефек-

тов кожи верхних конечностей может быть исполь-

зован кожный лоскут с туловища (грудной клетки,

поясницы, живота, спины, ягодиц) (рис. 10-18). Лю-

бое место верхней конечности может быть закрыто с

использованием подходящей кожи туловища. Произ-

водя такого рода пластику, следует всегда выбирать

функционально выгодную позицию, обеспечиваю-

щую удобное и спокойное расположение иммобили-

зованной конечности (сгибание под прямым углом).

Лоскут, взятый с нижней конечности. Примене-

ние кожного лоскута с одной ноги для замещения де-

фекта на другой ноге называют перекрестной плас-

тикой. Ее наиболее часто применяют для замещения

дефектов кожи на нижних конечностях из-за следую-

щих больших преимуществ: операция требует мало

времени и включает в себя сравнительно небольшое

количество этапов вмешательства (два или самое

большее три вмешательства, продолжительность ле-

чения примерно 5 недель). Такого рода пластика от-

личается хорошей тканевой подкладкой достаточно

прочного кожного лоскута, удобным взаимным рас-

положением нижних конечностей и хорошими отда-

ленными результатами (рис. 10-19).

При выборе наиболее подходящего места для взя-

тия кожного трансплантата необходимо иметь в виду,

что совсем не безразлично, как и где соединять для пе-

рекрестной пластики нижние конечности. Существу-

ют различные легко травмируемые и чувствительные

места, как, например, область Ахиллова сухожилия, а

также передний край большеберцовой кости. Не сле-

дует прибегать к крайним положениям одной конеч-

ности по отношению к другой (М. И. Шрайбер).

Пластика мигрирующим лоскутом

Мигрирующий лоскут берется с отдаленных час-

тей тела. В этих случаях лоскут не может быть при-

менен одномоментно для закрытия дефекта, а должен

пройти (мигрировать) определенные промежуточные

части тела, где он временно вживляется. Путем такой

миграции лоскут постепенно «транспортируется» к

Рис. 10-17. Применение кожных лоскутов с верхней конечности, а) Закрытие ладонной поверхности кисти по Colson. б) Мостовидный лоскут с пле-

ча для закрытия дефекта кожи пальца, в) Перекрестная пластика кожи на пальцах. Кожный дефект ладонной поверхности пальца кисти закрывается

лоскутом на ножке с тыльной поверхности соседнего пальца. Донорский участок пальца кисти закрывается путем свободной пересадки

Ряс. 10-18. Возможности взятия лоскутов на ножке с туловища для закрытия дефектов кожи в различных частях верхней конечности, а) Замещение

дефекта кожи предплечья лоскутом на ножке из кожи живота, выкроенным сверху или снизу, б) Лоскут кожи спины для закрытия дефекта кожи пред-

плечья, в) Дефект кожи кисти может быть закрыт лоскутом кожи живота, обращенным кверху или книзу, г) Трубчатый лоскут на ножке для закрытия

циркулярного дефекта первого пальца кисти

1050

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

дефекту. Для закрытия больших кожных дефектов

лица, которые нельзя обеспечить лоскутом с верхней

конечности, Hacker (1888) предложил использовать

лоскут с туловища, мигрирующий на предплечье, а

затем на поверхность лица. Оригинальная методика

была в последующем модернизирована как пластика

плоским лоскутом (рис. 10-20).

Одним из наиболее распространенных видов

пластики мигрирующим лоскутом является пластика

стебельчатым лоскутом, которую предложили А. Н.

Филатов (1917), Qanzer (1917) и Oislies (1920). Сте-

бельчатый лоскут является мостовидным лоскутом,

края которого сшиваются между собой. Одномомент-

но закрывается или зашивается место взятия лоскута,

чем лоскут предохраняется от развития в нем инфек-

ции и значительного рубцевания и сморщивания, что

могло бы произойти при наличии открытых раневых

поверхностей.

Пластика стебельчатым лоскутом применяется в

основном для закрытия больших и сложных дефек-

тов. Это вмешательство связано с выполнением не-

скольких операций. Поэтому необходимо заранее со-

ставить подробный план операций с рассмотрением

всех их особенностей. Существенным вопросом при

составлении этого плана является выбор места взятая

этого лоскута. Наиболее распространенные места для

взятия стебельчатого лоскута показаны на рис. 10-21.

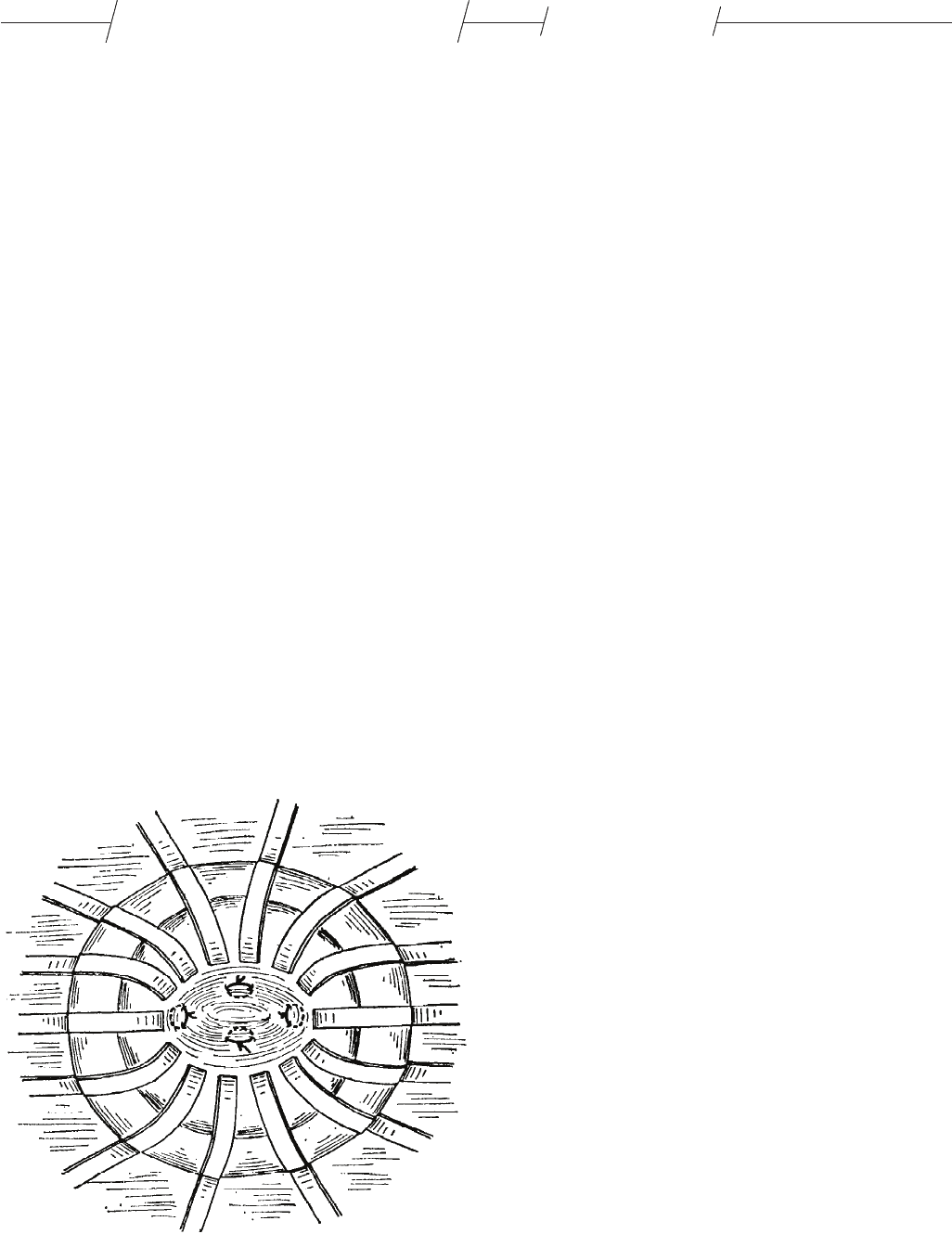

Рис. 10-21. Пластика стебельчатым лоскутом, 1. Места наиболее час-

того взятия стебельчатых лоскутов

Рис. 10-19. Варианты перекрестной пластики лоскутами на нижних конечностях

Рис. 10-20. Пластика перемещаемым лоскутом, а) Из кожи туловища формируется лоскут, донорское место закрывается смещенным лоскутом.

Лоскут смещается на лоскут предплечья или на его донорский участок. (>) После приживления лоскут дополняют еще одним участком кожи и затем

через предплечье транспортируют на нижнюю конечность, в) Весь лоскут вшивается в освеженные края кожного дефекта нижней конечности. После

приживления подсаживаются остатки лоскута