Литтманн И. Оперативная хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

141

3

Лоскут фиксируют узловыми швами, близко рас-

полагающимися Друг от друга по краям дефекта.

Листок надкостницы располагают в сторону просве-

та дефекта (Blair, 1958; Narodick, 1964) (рис. 3-102).

При стенозе бронхов и трахеи предпочитают

производить циркулярную резекцию и накладывать

анастомоз. Однако в исключительных случаях все

же еще применяют классические способы хирургии

бронхов. Для этого суженный участок продольно

иссекается; растягивая края разреза, устраняют сте-

ноз. Теперь возникает необходимость пластически

закрыть образовавшийся значительный овальный де-

фект. Для стабильного прикрытия иссеченного учас-

тка используют свободную пересадку кожного лос-

кута, укрепленного стальной проволокой (Oebuuer,

1950). Кожный лоскут, взятый со спины или бедра,

освобождают от подкожной клетчатки, растягивают

на деревянной дощечке, закрепляя по углам швами.

Затем этот лоскут укрепляется стальной сеткой. При

этом следует обращать внимание на то, чтобы прово-

лока на обращенной в просвет части не выступала, а

была полностью прикрыта кожей.

Анастомозы трахеи и бронхов

Стенозы или окклюзии участков воздухоносных

путей наиболее целесообразно оперировать, произ-

водя циркулярную резекцию с последующим восста-

новлением непрерывности анастомоза по типу «ко-

нец в конец» (Allison, 1959). Преимуществами такого

рода операции является то, что отрезки можно хоро-

шо сшивать без натяжения, просвет воздухоносной

трубки, благодаря хорошему формированию анасто-

моза, становится полностью проходимым.

Дискутируется вопрос о том, какой длины может

быть резецируемый участок воздухоносной трубки,

чтобы не было сильного натяжения на линии швов

анастомоза и они бы надежно держали. Ширина хря-

щевых колец широко варьирует в своих размерах, как

и размеры трахеи и бронхов. В общем считают воз-

можным удалить 5-7 хрящей (3-4 см). Это без особо-

го труда достигается после резекции на трахее и ее

достаточной мобилизации, облегчающей наложение

анастомоза между двумя разъединенными концами.

Широкая резекция производится из комбиниро-

ванного стерно-торакотомического доступа. Широко

выделяется и мобилизуется трахея и ее бифуркация.

Вплоть до нижней легочной вены рассекается легоч-

ная связка, выделяется все правое легкое. Это позво-

ляет подтянуть кверху правый главный бронх при-

мерно на 2-3 см (Orillo, 1963). Циркулярная резекция

одной из частей бронха производится, как правило, в

сочетании с резекцией соответствующей доли легко-

го. Доли легкого обычно настолько легко смещаются,

что анастомоз после резекции бронха можно накла-

дывать без всякого натяжения. Более мелкие (чем

долевые) бронхи обычно не подходят для наложения

анастомоза. Исключением является базальный брон-

хиальный ствол. В тех случаях, когда бронх большего

диаметра должен быть соединен с просветом бронха

меньшего диаметра, в целях устранения несоответс-

твия в размерах бронх меньшего диаметра пересека-

ется в косом направлении или производится клино-

видное иссечение из его края.

Анастомозированные концы пересеченной возду-

хоносной трубки сводят, подтягивая за держалки, что

обеспечивает наложение швов. При наложении швов

необходимо следить, чтобы мембранозная часть от-

резка строго соответствовала мембранозной части

другого. Матрацные швы в настоящее время больше

не применяются, так как они сужают просвет. Анас-

томоз формируют, накладывая обычный ряд узловых

швов, все нити завязывают снаружи. Наиболее под-

ходящим оказался материал, не обладающий гигрос-

копическими качествами: полиамид, мерсилен, тон-

кая стальная проволока и резорбируемый хром-кет-

гут. Иглы применяются только атравматичные. Шов

анастомоза начинают по середине задней стенки и

продолжают накладывать стежки один возле другого

в обе стороны с равномерными интервалами. Когда

остается только закрыть переднюю стенку, наклады-

вают оставшиеся швы, но не завязывают их, чтобы

лучше проследить за надежностью накладываемых

швов. После прошивания наложенные швы завязы-

ваются (рис. 3-103–3-106).

В целях предупреждения возможности возникно-

вения циркулярного рубцового сужения линии швов

можно сшивать края анастомоза так, как это изобра-

жено на рис. 3-107.

Анастомоз проверяют на герметичность при по-

мощи контрольного повышения давления воздуха

внутри воздухоносной трубки и покрытия линии

анастомоза жидкостью. Если возникнет необходи-

мость, накладываются дополнительные швы, обес-

печивающие герметичность. Линия швов должна

быть прикрыта близлежащими тканями. Это особен-

но необходимо в тех случаях, когда анастомоз рас-

положен в непосредственной близости к крупным

магистральным сосудам. Так, например, следует

помнить, что слева анастомоз главного бронха не-

посредственно прилежит к легочной артерии. В слу-

чае, если возникнет нагноение по линии швов анас-

томоза, может возникнуть аррозия этого сосуда. Для

прикрытия линии анастомоза применяют легкое,

лоскут плевры, перикард, межреберный мышечный

лоскут на ножке, собственную или консервирован-

ную широкую связку бедра или твердую мозговую

оболочку, которые несколькими швами фиксируют к

перибронхиальным тканям или соединяют их биоло-

гическим клеем.

142

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

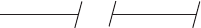

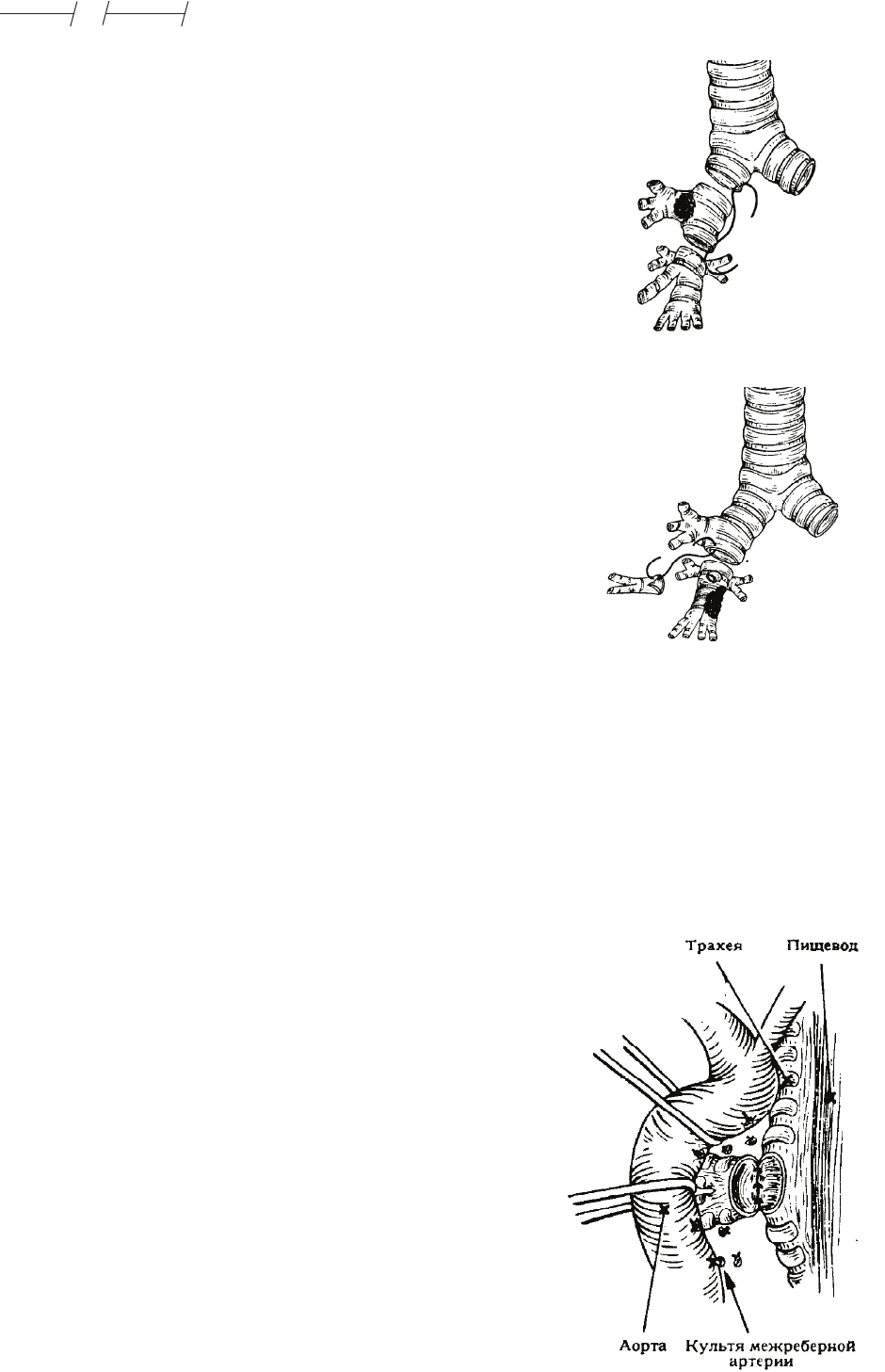

Рис. 3-103. Наложение трахеального (бронхиального) анастомоза, 1.

а) Оба отрезка сближаются двумя «держалками» и первый шов накла-

дывается посередине; б) для устранения разницы величины просвета из

меньшего просвета иссекается небольшой клин

Рис. 3-104. Наложение трахеального (бронхиального) анастомоза, II.

Ряд швов задней стенки, узлы завязаны снаружи

Рис. 3-105. Наложение трахеального (бронхиального) анастомоза. III.

Шов передней стенки

Рис. 3-106. Наложение трахеального (бронхиального) анастомоза, IV.

Законченный анастомоз

Рис. 3-107. Наложение трахеального (бронхиального) анастомоза, V.

Для избежания циркулярного рубцового сужения формируют разрез мем-

бранозной части таким образом, как это показано на рисунке

Резекцию бифуркации трахеи производят из пра-

восторонней стандартной торакотомии. Полная ре-

конструкция предусматривает наложение двух анас-

томозов, что существенно увеличивает риск, связан-

ный с операцией. В зависимости от дефекта, имеют-

ся различные возможности для реконструктивного

вмешательства.

Обращенные друг к другу края просвета обоих

главных бронхов клиновидно иссекаются и по краям

образовавшихся клиньев сшиваются друг с другом

так, чтобы образовался один общий просвет, соот-

ветствующий диаметру трахеи. Затем накладывает-

ся второй типичный анастомоз по способу «конец в

конец» с отрезком трахеи. Этот анастомоз получил

название анастомоз-штанишки (Mathey, 1966) (рис.

3-108, а). Швы могут быть наложены достаточно на-

дежно только при обеспечении экстракорпорального

кровообращения, так как интубация бронхов мешает

хорошему наложению анастомоза. Это вмешательс-

тво можно несколько упростить. Рассекается легоч-

ная связка, и ставший подвижным правый главный

бронх подтягивается кверху до трахеи, куда он и

вшивается.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

143

3

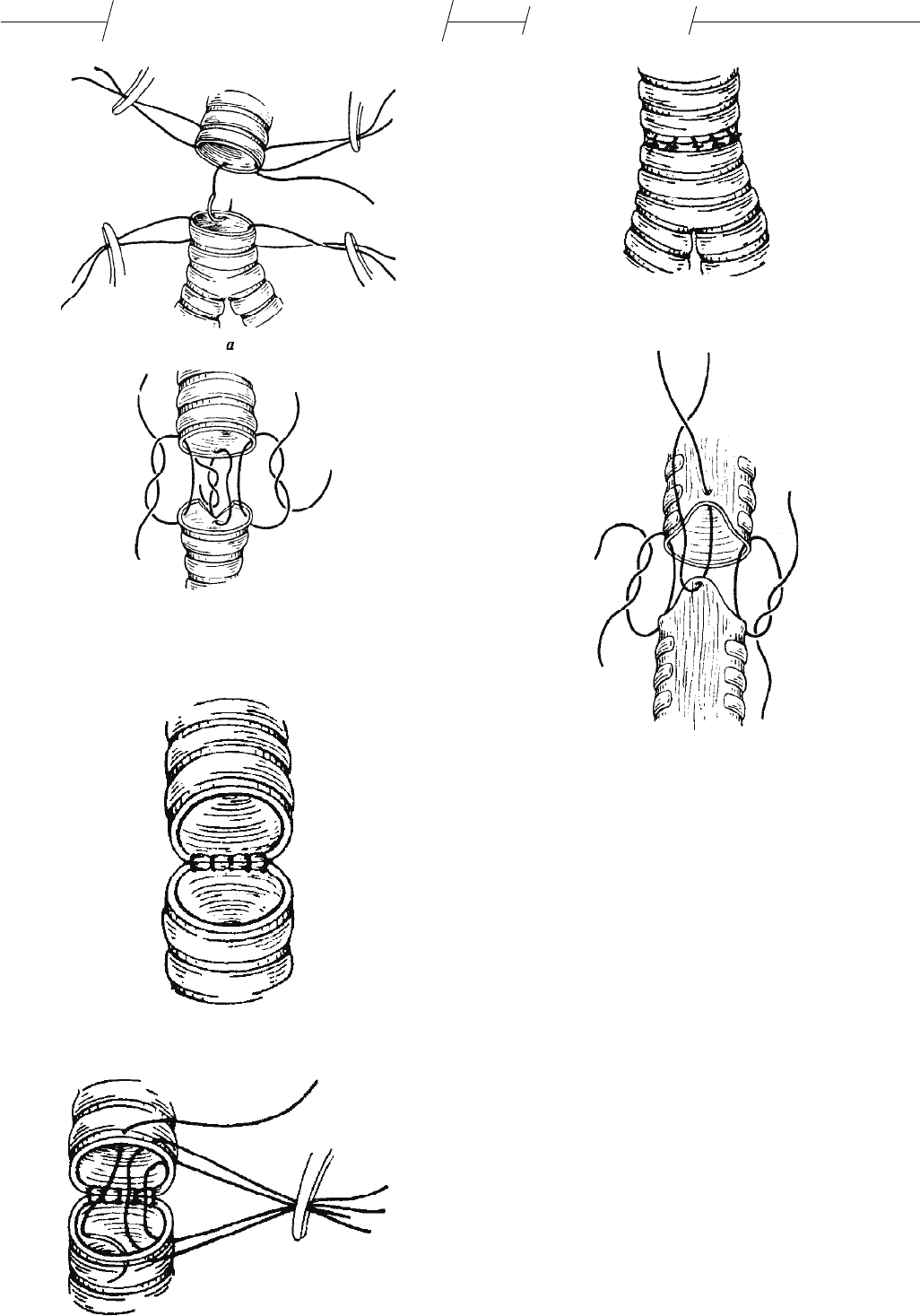

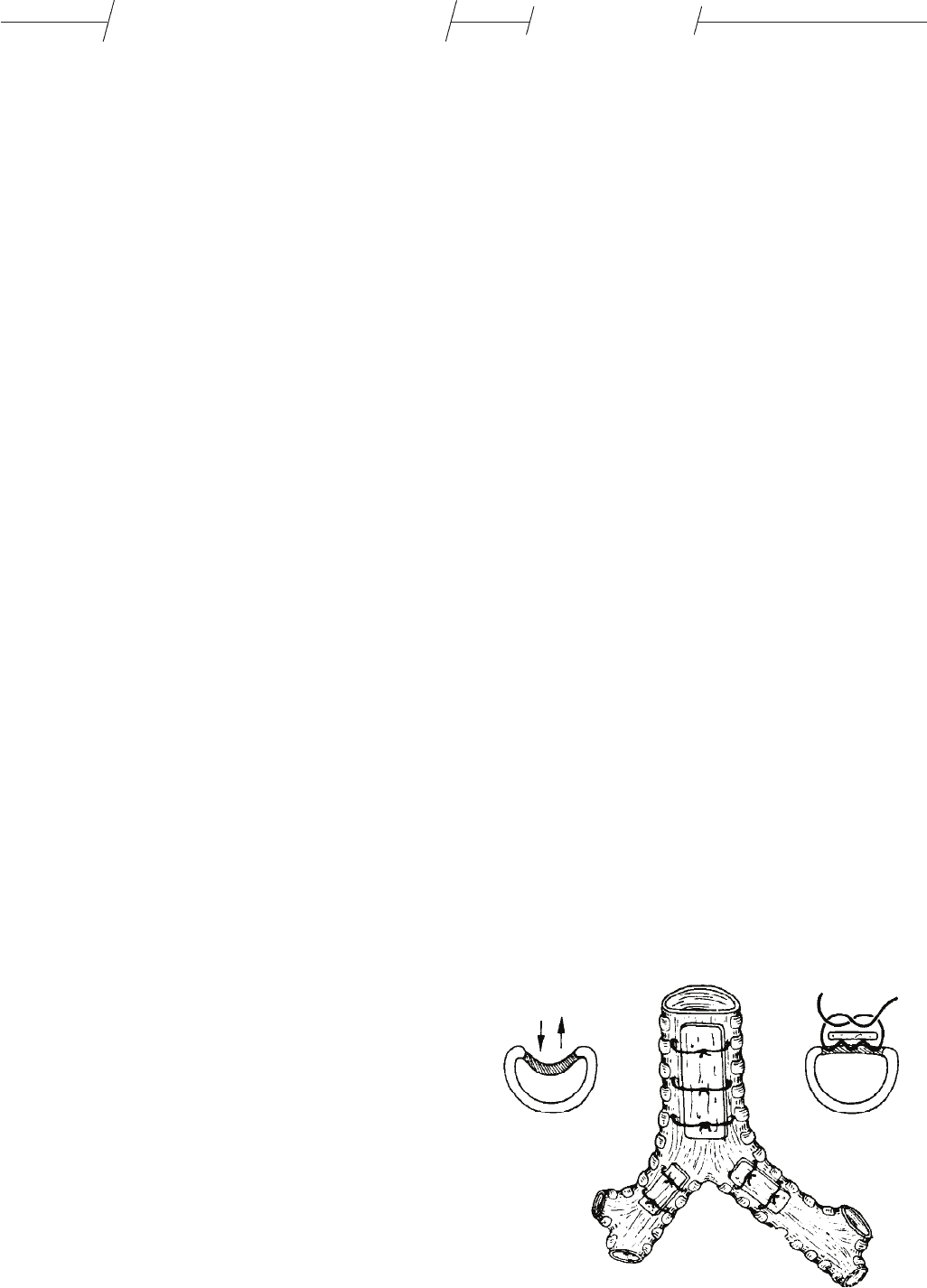

Рис. 3-108. Резекция бифуркации трахеи. Реконструкция. а) Анасто-

моз-штанишки»; б) правый главный бронх вшивают в трахею, левый

главный бронх вшивают в межуточный бронх

Затем, примерно на уровне устья верхнедолевого

бронха, накладывают круглое отверстие на межуточ-

ный бронх, в которое по способу «конец в бок» вши-

вают анастомоз левого главного бронха (Barclay, 1957;

рис. 3-108, б). Такого рода вмешательство можно про-

вести и с обычной интубацией бронхов. М. И. Пере-

льман (1972) предложил методику, снижающую опас-

ность возникновения недостаточности швов, однако

при этом жертвуют частью дыхательной поверхности.

При таком методе после наложения анастомоза между

трахеей и главным бронхом правого легкого полно-

стью ушивается просвет левого главного бронха. Как

показал опыт многолетних наблюдений, возникающий

ателектаз левого легкого, кроме потери дыхательной

поверхности, особых изменений не вызывает.

Замещение больших дефектов трахеи

Замещение больших дефектов трахеи и по сей

день является неразрешенной проблемой, несмотря

на то, что все увеличивается число сообщений об ус-

пешных операциях. Протезы трахеи соответствуют

своему назначению, если обеспечивают замещение

воздухоносной трубки на достаточно длительный

срок. Кроме того, протез должен легко сшиваться с

тканями трахеи, обладать тканевой совместимостью

и покрываться по краям прорастающим эпителием.

Первое успешное применение протеза трахеи

осуществил Gebauer (1950). Он применил аутоалло-

пластический кожный лоскут на каркасе из сталь-

ной проволоки. По его методу, из кожи спины или

бедра больного заготавливается кожный лоскут, соот-

ветствующий дефекту трахеи. Этот лоскут освобож-

дают от жировой клетчатки и заводят в него спираль

из стальной проволоки. Сшивая друг с другом края

четырехугольного лоскута, формируют протез ци-

линдрической формы и затем вшивают его отрезками

пересеченной трахеи.

После многочисленных экспериментов на живот-

ных, когда были испробованы различные полиэтиле-

новые трубки, была установлена полная непригод-

ность их для человека. На сегодня остается в силе

принцип применения аутоаллопластических тканей

на металлической сетке или полужёстких искусст-

венных сеток (тантал, марлекс, дакрон, тефлон). Сет-

ку из такого искусственного волокна на несколько

недель помещают в брюшную стенку. За этот период

сетка прорастает соединительной тканью, заполняю-

щей ее поры. Из образованной таким образом плас-

тинки изготовляют трубку, которой замещают дефект

трахеи (Beall, 1962). Если заживление в этом случае

не нарушается несостоятельностью швов, то эпите-

лий свободно прорастает со стороны трахеи на по-

верхность трубки, протез формируется надежно. Эпи-

телизация протеза протекает быстрее в тех случаях,

когда сохраняют узкий перешеек мембранозной части

трахеи. Такой перешеек не только служит базой эпи-

телизации, благодаря ему предотвращается диастаз

пересеченных концов трахеи (Carlens, Pearson, 1967).

Показания к операции

Разрыв бронха и посттравматический стеноз

Симптомы разрыва бронха описаны на стр. 79.

Если подозрение на разрыв бронха подтверждено

бронхоскопически, необходимо произвести торако-

томию. Медиастинальная плевра такого больного

вследствие проникновения воздуха отклонена или

даже надорвана. Вокруг поврежденного места плевра

покрыта интенсивным грязно-серым налетом фибри-

на. Вследствие аспирации определенных количеств

крови легкое при пальпации плотное на ошупь. При

разрыве бронха происходит расхождение его концов.

Эти разошедшиеся в разные стороны концы повреж-

денного бронха надо обнаружить. Их измененные

края иссекаются (освежаются). Мобилизация разо-

шедшихся краев производится только на таком про-

тяжении, чтобы можно было легко наложить анасто-

моз. В дистальную культю бронха заводят катетер и

отсасывают из легкого аспирированную кровянистую

мокроту, после чего восстанавливают непрерывность

144

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

бронха наложением анастомоза по способу «конец в

конец». Анастомоз необходимо тщательно покрыть

окружающими тканями.

Если повреждение бронха своевременно не диа-

гностировано и больной, перенеся это повреждение,

благополучно поправился, то на месте повреждения

бронха возникает рубцовый стеноз и вторичный

ателектаз легкого. Ателектазированное легкое дли-

тельное время функционирует. Поэтому даже спустя

несколько лет имеет смысл резецировать стенозиро-

ванный участок бронха и наложить анастомоз.

Рубцовый стеноз трахеи

Наиболее частой причиной рубцового стеноза трахеи

является длительная трахеостома или интубация тра-

хеи, также продолжающаяся длительное время. Для на-

иболее полноценного устранения стеноза применяется

резекция суженного участка дыхательной трубки и вос-

станавливается ее проходимость с наложением анасто-

моза способом «конец в конец». Протезирование трахеи

применяется только в тех случаях, когда стенозирован-

ный участок по своей протяженности настолько велик,

что не представляется возможным после резекции нало-

жить анастомоз «конец в конец», консервативное лече-

ние (бужирование) является безуспешным. Прежде чем

решиться на широкую резекцию трахеи из шейно-тора-

кального доступа, можно попробовать наложите Т-об-

разный эндопротез из синтетической ткани. Введение

такого протеза возможно из шейного доступа или через

расширенное до необходимой степени трахеостомичес-

кое отверстие. Эндопротез выбирают в соответствии с

индивидуальными размерами трахеи больного. Дис-

тальный конец хорошо подогнанного протеза трахеи

проходит ниже стенозированного участка. Горизонталь-

ный его отрезок предохраняет от соскальзывания и поз-

воляет отсасывать мокроту. К тому времени, когда боль-

ной привыкает к ношению протеза трахеи и приспосаб-

ливается производить откашливание через эту трубку,

горизонтальная часть Т-образной трубки укорачивается,

края над ней зарастают. Когда через год после его вве-

дения в трахею протез извлекается, просвет трахеи ста-

новится достаточно широким. Однако бывают случаи,

когда позднее вновь наступает рубцовый стеноз.

Посттуберкулезный стеноз бронха

Посттуберкулезный стеноз бронха является следс-

твием язвенной формы туберкулеза бронха или вос-

палительного процесса в лимфатических узлах.

Чаще всего дистальнее места стеноза бронха поги-

бает соответствующая часть легкого, которую следу-

ет удалить. Сравнительно редко имеют место стенозы

бронха туберкулезной этиологии, дистальнее места

которых нет необратимых изменений. Если воспали-

тельный процесс в лимфатических узлах отмечается

в области правого главного бронха, верхнего долевого

бронха или межуточного бронха (наиболее частая ло-

кализация), то главный или межуточный бронх может

стенозироваться. Изолированное сдавливание сред-

недолевого бронха лимфатическими узлами было

описано как среднедолевой синдром С. Л. Либовым

(1955). Когда стенозирован верхнедолевой бронх и

верхняя доля легкого безвозвратно разрушена гной-

но-ателектатическим процессом, производят лобэкто-

мию. При этом стремятся по возможности сохранить

нижнюю и среднюю доли. Для этой цели суженный

участок главного и межуточного бронхов резецируют

и накладывают анастомоз. Примерно такая же ситуа-

ция (однако значительно реже) может сложиться и в

отношении бронхиального дерева левого легкого.

Опухоли трахеи и бронхов

Некоторые из доброкачественных опухолей возду-

хоносной трубки удаляют бронхоскопически (иссе-

чение, коагуляция). При рецидиве опухолей произво-

дят оперативное вмешательство. Характер операции

зависит от размеров опухоли и ее гистологического

строения. Небольшие опухоли резецируют вместе с

инфильтративно измененной стенкой воздухоносной

трубки, а окончатый дефект закрывают пластическим

путем (см. стр. 146). При больших и злокачественных

опухолях производят циркулярную резекцию возду-

хоносной трубки, затем восстанавливают непрерыв-

ность ее наложением прямого анастомоза. Протез из

синтетического волокна может быть применен только

в исключительных случаях.

Оперативные вмешательства также значительно

чаще производятся на бронхах, чем на трахее. Аденома

обычно исходит из главного или из долевого бронха.

Поэтому сохранение дыхательной поверхности легко-

го после резекции бронха может быть достигнуто толь-

ко пластическим восстановлением его проходимости.

Пластика бронха стала распространенным опе-

ративным вмешательством с тех пор, как ее раци-

ональное применение было признано в хурургии

бронхиальной карциномы (Раиlson и Shaw, 1955,

1960: Johnston и Jones, 1959). Иногда удается избе-

жать пневмонэктомии путем циркулярной резекции

инфильтрированного главного бронха, а также лобэ-

ктомии и наложения анастомоза в целях восстанов-

ления воздухоносной трубки между пересеченными

концами бронха (манжетная резекция).

Если возможно радикальное вмешательство, т. е.

если резекция бронха происходит в пределах здоровых

тканей, что подтверждается микроскопическим иссле-

дованием, то бронхопластика абсолютно показана. При

этом должны быть также удалены все регионарные

лимфатические узлы. Резекция бронха производится

в случае необходимости или даже по жизненным по-

казаниям, когда более значительное (чем лобэктомия)

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

145

3

оперативное вмешательство из-за низких кардиорес-

пираторных показателей невозможно. Существуют

различные варианты оперативных вмешательств.

Резекция правого главного бронха

с лобэктомией.

Бронхиальная карцинома исходит чаще всего из

правого верхнедолевого бронха. Лобэктомия с ампу-

тацией долевого бронха не соответствует онкологи-

ческим принципам. Если хотят избежать превмонэк-

томии, то производят резекцию бронха. Проксималь-

ная линия резекции проходит рядом с трахеей, где в

случаях пневмонэктомии пересекают главный бронх.

Радикализм операции зависит от того, насколько близ-

ка опухоль к нижнему краю верхнедолевого бронха

или к межуточному бронху. Последний пересекается

над уровнем отхождения средне-долевого или 6 сег-

ментарного бронха. Оставляется лишь столько места,

чтобы можно было надежно наложить анастомоз без

сужения отходящих бронхиальных стволов. Удаляют-

ся верхняя доля правого легкого и манжетка резеци-

рованного главного бронха, после чего имплантируют

культю межуточного бронха в трахею (рис. 3-109).

В тех случаях, когда опухолевая инфильтрация

немного не достигает главного бронха, можно произ-

вести клиновидную резекцию главного бронха. Реконс-

трукция бронха осуществляется наложением анас-

томоза на половину или 2/3 его окружности бронха

Не утратившие своей функциональной способности

нижняя и средняя доли в этих случаях сохраняются.

Если отмечается канцероматозное или воспалитель-

ное прорастание из верхней доли через междолевую

щель в среднюю долю, приходится удалять обе на-

званные доли, сохраняя только нижнюю. Анастомоз

между культей главного бронха и культей межуточно-

го бронха накладывается таким образом, что послед-

ний срезается в косом направлении.

Резекция правой нижней доли с

реимплантацией средней доли.

Это оперативное вмешательство производится, когда

опухоль расположена в районе базальных бронхов ниж-

ней доли. В целях достаточно радикальной резекции сле-

дует ампутировать межуточный бронх, значит, удалять

среднюю и нижнюю доли. Возникнет слишком большая

остаточная полость (диспропорция). Остающаяся вер-

хняя доля, если речь идет о пожилом или страдающем

эмфиземой больном, не сможет занять всю остаточную

полость. В результате этого часто возникают тяжелые

осложнения (длительное поступление воздуха в остаточ-

ную полость, эмпиема). Имеющаяся уже эмфизема в ос-

тавшейся верхней доле при ее растяжении для заполне-

ния остаточной полости становится еще более тяжелой.

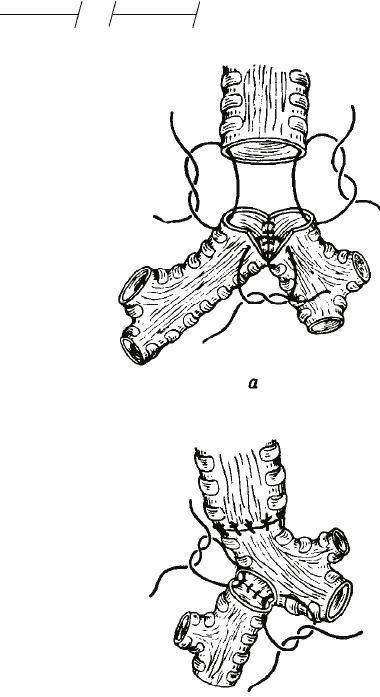

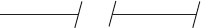

Рис. 3-109. Резекция правого главного бронха с лобэктомией верхней

доли (манжетная резекция)

Рис. 3-110. Резекция правой нижней доли с реимплантацией средней доли

Функция этой доли ухудшается. Чтобы избежать

этих осложнений, мы в 1968 году предложили реконс-

труктивное оперативное вмешательство, показанное

на рис. 3-110. Промежуточный бронх пересекается под

верхнедолевым бронхом, пересекается и средне-доле-

вой бронх, после удаления нижней доли ствол проме-

жуточного бронха реимплантируется в проксимальную

культю. Различие окружностей и просветов обоих анас-

томозированных бронхов нивелируется клиновидной

резекцией участка стенки бронха меньшего диаметра.

Рис. 3-111. Анастомоз между трахеей и левым главным бронхом поза-

ди нисходящей части аорты после ее мобилизации

146

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Резекция верхнего главного бронха с удалением вер-

хней доли. Техника оперативного вмешательства в этом

случае подобна технике правосторонней резекции с той

лишь разницей, что левый главный бронх значительно

длиннее и проходящий под аортой прикрытый ею учас-

ток может быть сохранен. Верхняя доля удаляется вмес-

те с участком главного бронха единым блоком. Нижне-

долевой бронх реимплантируется в главный бронх. Если

опухоль распространяется высоко по стенке бронха, од-

нако осуществление пневмонэктомии нежелательно, то

мобилизуют нисходящую часть аорты и приподнимают

ее на держалках. Затем слева выделяют бифуркацию

трахеи и удаляют весь левый главный бронх. Культю

нижнедолевого бронха проводят под приподнятую на

держалках нисходящую часть аорты, после чего накла-

дывают анастомоз позади аорты (рис. 3-111).

Резекция левого главного бронха с удалением ниж-

ней доли легкого. Это оперативное вмешательство про-

изводят, если опухоль локализуется в нижнедолевом

бронхе, а из-за ее распространенности пересечение

нижнедолевого бронха нельзя производить по онколо-

гическим соображениям. Рассекают главный бронх, от

него отсекают верхнедолевой бронх; инфильтрирован-

ный опухолью нижнедолевой бронх удаляется единым

блоком с частью главного бронха. Затем накладывается

анастомоз между центральной культей главного бронха

и культей верхнедолевого бронха. В некоторых случаях

можно вместо тотальной циркулярной резекции глав-

ного бронха левого легкого ограничиться клиновидной

резекцией его стенки в пределах здоровых тканей.

Резекцию бронха для удаления опухоли производят

только в том случае, если можно надежно перевязать

и пересечь идущие к опухоли ветви легочной артерии.

В исключительных случаях можно одновременно с

реконструкцией бронхов производить на центральном

участке легочной артерии пластическую операцию.

Это допустимо, если сосуд проращен на протяжении не

более 10-15 мм. Кровообращение в легочной артерии

восстанавливается путем реконструктивного наложе-

ния анастомоза по способу «конец в конец». Такое рас-

ширенное оперативное вмешательство едва ли имеет

смысл из-за возможности осложнений и интравазаль-

ного распространения опухолевых клеток с возникно-

вением отдаленных метастазов.

Трахеобронхиальная дискинезия

(пролапс мембранозной части)

Дискинезией принято называть состояние, когда в

связи с патологическим процессом мембранозной части

трахеи и главных бронхов значительно нарушается эк-

спираторная фаза дыхания, стенозируется просвет воз-

духоносных путей. Под воздействием довольно силь-

ного интраторакального экспираторного положитель-

ного давления может возникать пролапс мембранозной

части воздухоносной трубки настолько сильно, что ее

просвет почти полностью закрывается. Дискинезия мо-

жет быть причиной и следствием тяжелой формы об-

структивной эмфиземы легких. Экспираторный стеноз

воздухоносных путей создает своеобразное вентильное

препятствие, ведущее к длительному повышенному

давлению в легких и даже разрыву его эластических

волокон. С другой стороны, закрытие бронхиол ведет к

повышению положительного экспираторного давления,

что может снять явления дискинезии. Таким образом,

возникает своеобразный замкнутый круг, ухудшающий

состояние при эмфиземе. Характерным клиническим

симптомом является судорожный кашель с приступами

удушья. Диагноз ставится по данным бронхоскопии.

Оперативное вмешательство показано, если на ос-

новании бронхоскопического исследования и специ-

ального исследования дыхательной функции (проба на

«резистентность») определяется, что причиной субъек-

тивных данных является дискинезия.

Оперативное вмешательство начинается разрезом

в V межреберном пространстве, из которого осущест-

вляется правосторонняя торакотомия. Затем между

лигатурами пересекают непарную вену, выделяется

бифуркация трахеи и оба главных бронха до уровня

отхождения верхнедолевого бронха. Трахея выделяет-

ся и препарируется вплоть до купола плевры. Во время

искусственной вентиляции, производимой дыхатель-

ным мешком, отчетливо виден пролапс мембранозной

части. Патологическая подвижность мембранозной

части устраняется укреплением отдельных ее участ-

ков. Для этой цели применяются костные пластинки

(из собственного ребра больного или консервирован-

ных костей). В последнее время стали применяться и

фасции. Из ребра формируют костную пластинку. Из

этой пластинки изготовляют для трахеи, а также для

двух главных бронхов отрезки: один несколько длин-

нее (примерно 6-8 см) и два более коротких (пример-

но по 3 см).

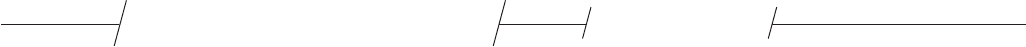

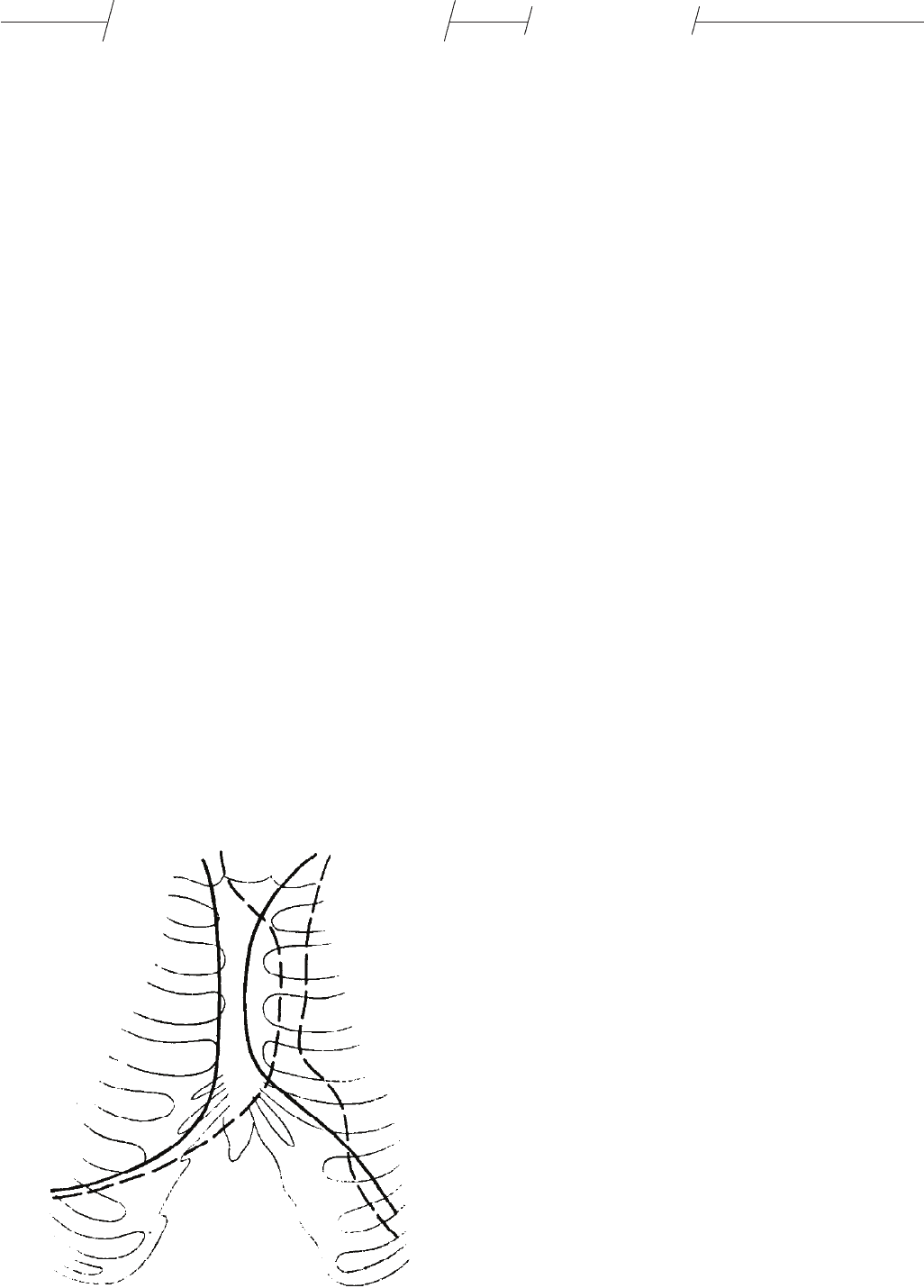

Рис. 3-112. Операция при трахеобронхиальной дискинезии. На па-

тологически измененную мембранозную часть помещают необходимой

длины куски костных распорок, изготовленных из ребра больного или

консервированных костей

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

147

3

Фиксация этих костных пластинок осуществля-

ется так, как это показано на рис. 3-112. Вкол иглы

с нитью производят у края хряща одной стороны

мембранозной части и выкалывают с другой сторо-

ны ее, у другого конца этого же хряща. Нитка пе-

ребрасывается через костную пластинку и на ней

завязывается. Проводя иглу с ниткой через мемб-

ранозную часть, надо следить за тем, чтобы ниг-

де не проколоть слизистую. Благодаря надежной

фиксации костными пластинками прекращается

патологическая подвижность мембранозной части.

Это существенно меняет форму и конфигурацию

просвета трахеи и бронхов (см. рис. 3 -112). Не сле-

дует добиваться полной мобилизации всей мемб-

ранозной части трахеи и главных бронхов, так как

частичное движение должно быть сохранено, оно

носит физиологический характер и имеет сущест-

венное значение при откашливаний.

Для укрепления мембранозной части можно ис-

пользовать также полоску из фасции прямой мыш-

цы длиною 15 см и шириной 3,5 см. Один конец

этой полоски расщепляется в виде бифуркации.

Затем эта развилка, сформированная из фасциаль-

ного лоскута, соответственно размещается на мем-

бранозной части трахеи и обоих главных бронхов.

Успешно проведенное оперативное вмешательство

устраняет мучительный кашель и улучшает дыха-

тельную функцию (Nissen, 1954; Herzog, 1958).

Послеоперационное

ведение больного и осложнения

После операций на трахее и бронхах ведение

больного должно быть направлено на как можно

раннее и полное расправление легкого, а также на

полноценное удаление мокроты из воздухоносных

путей. Если одновременно с реконструкцией про-

изведена резекция легкого, после которой возникла

пропускающая воздух резекционная поверхность,

то для предохранения бронхиального анастомоза

вводят третий дренаж для отсасывания. Этот дре-

наж выводят наружу под ключицей. После резек-

ции значительного участка трахеи рекомендуется

для разгрузки области анастомоза иммобилизовать

шейную часть позвоночника в легкой антефлексии.

На первые 24-48 часов назотрахеально вводят

тонкий катетер для отсасывания, позднее отса-

сывание производится только по показаниям.

Еще на операционном столе у находящегося под

наркозом больного контролируют герметичность

наложенных швов, проходимость анастомоза и ши-

рину просвета бронхов с помощью бронхоскопии.

Наибольшую опасность представляет несосто-

ятельность швов у больных, которым произведена

пластическая реконструкция с наложением анас-

томозов на воздухоносных путях. Клиническая

симптоматика при этом осложнении похожа на ту,

которая возникает при появлении бронхиального

свища после резекции легкого (см. стр. 142). Очень

небольшое отверстие свища, величиной с булавоч-

ную головку, может при благоприятном течении за-

крыться после бронхоскопического лечения. Свищ,

возникший в анастомозе бронха, ведет к возникно-

вению эмпиемы плевры, свищ анастомоза трахеи

вызывает возникновение медиастинального абс-

цесса между листками сшитой над анастомозом

медиастинальной плевры. В таком случае локали-

зация и величина свища устанавливаются при тща-

тельном бронхоскопическом исследовании. Вблизи

от возникшего свища помещают дренажную труб-

ку. При возникновении свища в области верхнего

или среднего отрезка трахеи дренажная трубка

вводится со стороны шеи в средостение (см. стр.

161). Когда свищ возникает в районе бифуркации

трахеи или главного бронха, дренирование произ-

водят в соответствии с рентгенологической карти-

ной и обнаружением ограниченного пневмоторак-

са. Дренажную трубку в этом случае вводят через

соответствующий межреберный промежуток. Если

бронхоскопия определяет значительный дефект

анастомоза, то самым правильным решением яв-

ляется незамедлительная реторакотомия. При

этом повторном вмешательстве выше анастомоза

в неповрежденных тканях производится повторная

резекция бронха. Как правило, она сочетается с

пневмонэктомией. При обнаружении несостоятель-

ности анастомоза трахеи к этому месту подводят

дренаж и обеспечивают постоянное отса сывание.

Кроме этого, накладывается трахеостома и в тра-

хею, дистальнее анастомоза, вводится канюля.

Недостаточность швов трахеобронхиального

анастомоза относится к редким осложнениям. Бо-

лее частым нарушением является некоторое выпя-

чивание или рубцовый стеноз по линии анастомоза.

Линия швов в первое время после операции пок-

рывается фибринозным налетом, а позднее — гра-

нуляциями. Следствием этого может явиться отек

слизистой и сужение просвета. Можно попытаться

предотвратить воспалительный процесс и стенози-

рование в области анастомоза, смазывая это место

супраренином, ляписом или удаляя выступающие

в просвет нити. При развитии рубцового стеноза

в области анастомоза трахеи проводят системати-

ческое бужирование или накладывают трахеосто-

му, через которую на длительное время проводят за

анастомоз расширительную канюлю.

148

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

Хирургическая анатомия

Средостение является комплексом топографо-ана-

томически связанных органов и тканей. Границы сре-

достения образованы: сзади — позвоночным столбом,

спереди — грудиной, с боков — медиастинальной

плеврой, снизу — диафрагмой. Кверху средостение

без четких границ переходит в область шеи. Позади

грудины параллельно средней линии, симметрично

с двух сторон проходит переходная складка плевры.

Ее положение значительно варьирует, нередко она

заходит за среднюю линию то в одном, то в другом

направлении. Правую переходную складку медиасти-

нальной плевры чаще находят слева от средней линии

(рис. 3-113). Бывает, что оба переходных листка плев-

ры соединяются и срастаются по средней линии.

Рис. 3-113. Расположение с обеих сторон переходных складок плевры

относительно средней линии. Непрерывная линия: симметричное поло-

жение. Пунктирная линия: асимметричное положение; правая переход-

ная складка плевры смещена влево от средней линии

Наблюдаются случаи, когда в процессе развития

происходит нарушение закрытия плеврального меш-

ка и плевральные полости соединяются (общее сре-

достение).

Плевра, значительно выступающая за среднюю

линию, образует т.н. медиастинальную грыжу, со-

держимым которой обычно является легкое. Чаще

всего медиастинальная грыжа располагается рет-

ростернально, на уровне 11-IV межреберного проме-

жутка, а при асимметрии задней переходной складки

находится впереди позвоночника, над диафрагмой.

При операциях на средостении приходится считаться

с возможными аномалиями расположения плевраль-

ной переходном складки. При срединных трансстер-

нальных доступах иногда на стороне асимметрично

расположенной переходной складки легко вскрыва-

ется плевральная полость. При боковой торакото-

мии в пределах медиастинальной грыжи может быть

вскрыта плевра противоположной стороны. При ред-

ко встречающемся общем средостении торакотомия

ведет к неожиданному возникновению двусторонне-

го пневмоторакса.

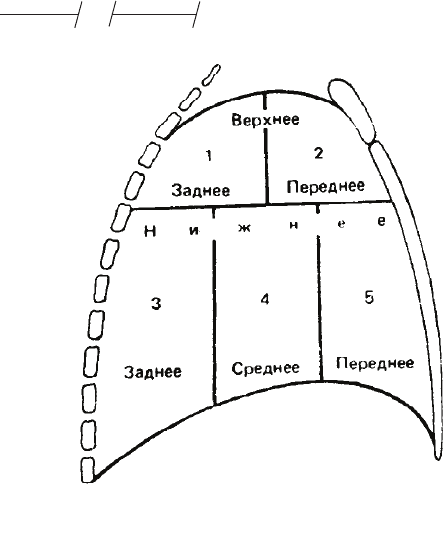

В целях облегчения определения той или иной ло-

кализации средостение разделяется в хирургии на два

отдела. В верхнем средостении различают переднюю

и заднюю части. В нижнем средостении — переднюю,

среднюю и заднюю части. Граница между верхним и

нижним средостением проходит на высоте IV грудно-

го позвонка (рис. 3-114). Границей между передней и

задней частями верхнего средостения служит трахея.

Спереди находят вилочковую железу, большие вены

и ветви дуги аорты. Сзади проходят пищевод, пог-

раничный ствол симпатических ганглиев и грудной

проток. Передняя и средняя части нижнего средосте-

ния почти полностью заняты сердцем с перикардом

и преперикардиальной жировой клетчаткой. Верхняя

треть средней части содержит анатомически весьма

различные образования. Здесь находятся бифуркация

трахеи с окружающими ее лимфатическими

Вмешательства на средостении

P. KESZLER

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОЙ СТЕНКЕ И В ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

149

3

Рис. 3-114. Деление средостения на пять частей: верхнее, нижнее, пе-

реднее, среднее и заднее

узлами, основной ствол и разветвление легочной ар-

терии, восходящая часть и дуга аорты. И, наконец,

в нижнем заднем средостении, рядом с нисходящей

частью аорты, проходят те же самые образования,

что и в задней части верхнего средостения.

Общие направления

в хирургии средостения

Развитие и распространение операций на средос-

тении было на длительное время задержано из-за бо-

язни нарушений ритма сердечных сокращений, ваго-

вагального рефлекса и внезапной остановки сердца.

Опасность всего этого была уменьшена благодаря

широкому распространению комбинированного ин-

тубационного наркоза с управляемой вентиляцией.

Раздражение блуждающего нерва и симпатичес-

ких ганглиев не приводит к нарушениям. Ваго-вагаль-

ный рефлекторный обморок (синкопа) опасен при

гипоксии, но полностью устраняется при достаточ-

ном введении кислорода для дыхания и правильном

проведении наркоза. При современном наркозе на-

сыщение кислородом будет достаточным даже в том

случае, если возникнет двухсторонний пневмоторакс

в связи со вскрытием обеих плевральных полостей.

Отдавливание сердца крючком во время операции

может привести к нарушению его ритма. Когда опе-

рация происходит в непосредственной близи от серд-

ца, рекомендуется делать небольшие паузы, которые

анестезиолог должен использовать для хорошего

вентилирования легких. Кроме этого, имеет смысл

внутривенно ввести прокаинамид для снижения воз-

будимости сердца.

При экстирпации опухоли или кисты верхнего

средостения или при удалении измененных лимфа-

тических узлов, особенно при доступе слева, может

произойти повреждение возвратного нерва. В этом

месте в левой плевральной полости возвратный нерв

проходит вокруг дуги аорты, направляясь затем квер-

ху. Справа возвратный нерв проходит более скрыто,

однако также может быть поврежден, например, при

операции по поводу загрудинного зоба.

При оперативных вмешательствах слева на верхне-

заднем средостении может возникнуть повреждение

грудного протока. При этом необходимо сразу же

произвести перевязку протока над местом повреж-

дения. Широкая коллатеральная лимфатическая сеть

вполне компенсирует достаточный отток лимфы (Б.

В. Огнев). Если повреждение не обнаружено, возник-

нет хилоторакс — тяжелое и трудно поддающееся ле-

чению осложнение.

Для дренирования средостения не следует приме-

нять жесткие дренажные трубки. Дренажная трубка

не должна касаться сердца или магистральных сосу-

дов, так как это может привести к нарушению ритма

и вызвать пролежень.

Диагностические вмешательства

Медиастиноскопия по Carlens

Медиастиноскопию описал Carlens в 1959 году.

Большинство из известных эндоскопических иссле-

дований связано с тем, что эндоскоп той или иной

конструкции через естественное отверстие вводят

в тот или иной полый орган или в полость. В отли-

чие от этого при медиастиноскопии путь для меди-

астиноскопа прокладывается оперативным путем.

Поэтому медиастиноскопия должна проводиться в

хирургическом отделении и достаточно опытным

хирургом. Исследование предпринимается с целью

уточнения диагноза медиастинальных процессов не-

ясного происхождения. Кроме этого, исследования

производятся при выясненном заболевании для ре-

шения вопроса о показаниях для оперативного вме-

шательства. Медиастиноскопия по Carlens в первую

очередь предполагает диагностику патологических

изменений в пределах трахеи и главных бронхов.

Исследование производится как оперативное

вмешательство. Больной укладывается на спине,

дается интратрахеальный наркоз. Под плечи боль-

ного подкладывается подушка, что позволяет при-

поднять его шею и резко запрокинуть голову кзади.

Над вырезкой грудины, отступя на полтора или два

поперечных пальца, производят поперечный раз-

рез длиною 4-5 см. Операционный доступ подобен

таковому при трахеотомии. Платизма пересека-

ется, пересекающие среднюю линию вены перевя-

150

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

Имре Литтманн

зываются. Шейные мышцы (грудино-подъязычная

и грудино-щитовидная) отделяются одна от другой

и разводятся тупыми крючками в разные стороны.

Перешеек щитовидной железы отводится кверху,

после чего становится видна трахея. Указательный

палец левой руки заводят через образовавшееся

пространство в претрахеальную клетчатку и, тупо

разъединяя рыхлые ткани, проводят в средостение.

Пальцем производят ощупывание возможно нахо-

дящихся впереди и рядом с трахеей патологических

образований (опухоли, увеличенные лимфатические

узлы, вилочковая железа). В образовавшийся таким

образом канал после извлечения пальца между рых-

лыми тканями средостения заводят медиастинос-

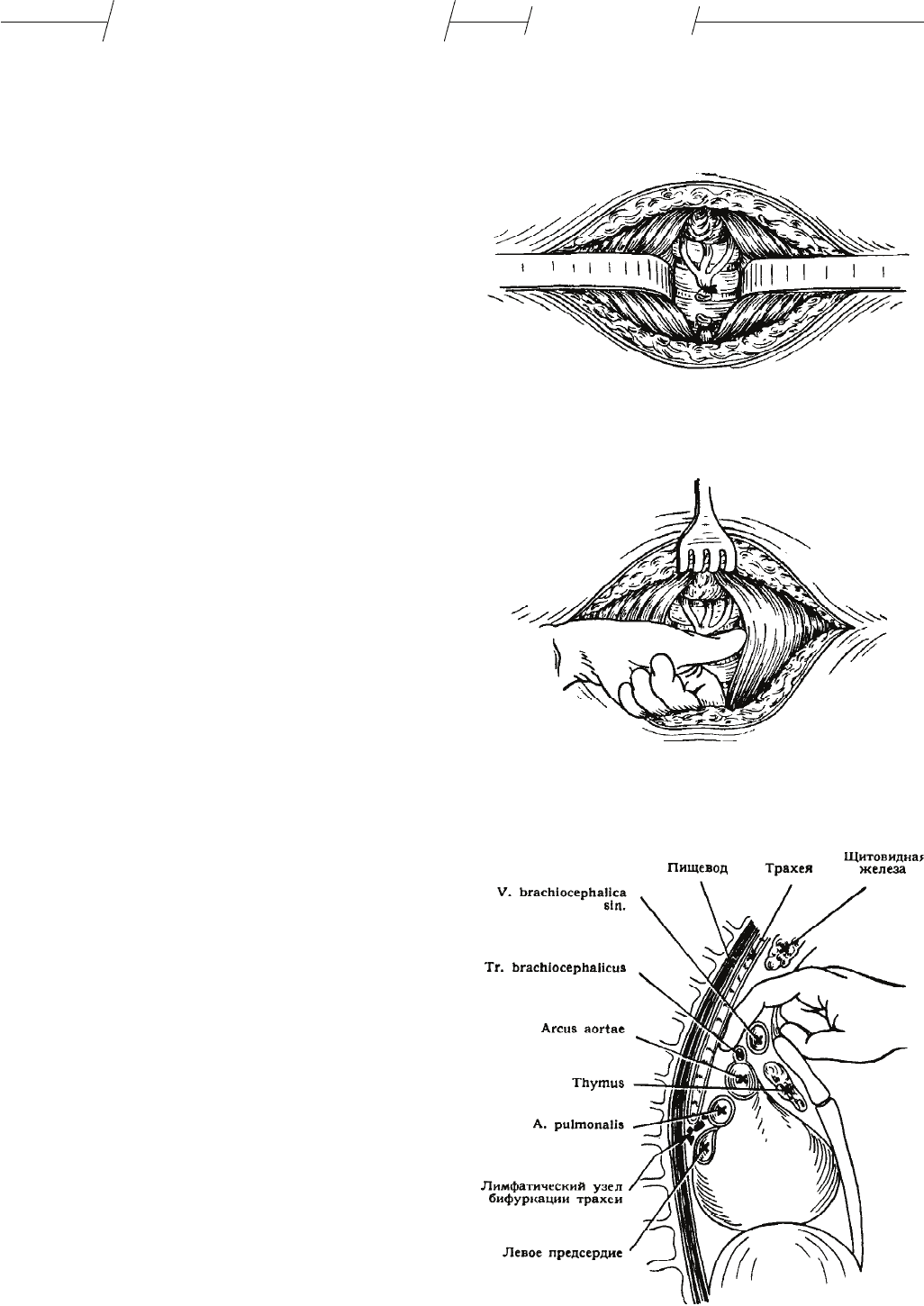

коп (рис. 3-115–3-117).

Методика и показания к медиастиноскопии описа-

ны Г. И. Лукомским и М. Л. Шулутко в 1971 году.

Современный медиастиноскоп представляет со-

бой фиброскоп с освещением на дистальном конце

его. Трубка фиброскопа имеет боковое отверстие, че-

рез которое проводят инструменты. К инструмента-

рию принадлежат трубка для отсасывания с изоляци-

ей из синтетического волокна, щипцы для биопсии,

зажим для тупфера и приспособление для пункции

с сосудом для собирания получаемой при пункции

жидкости.

Медиастиноскоп вводят под контролем зрения.

Для препаровки используют круглый и тупой конец

трубки для отсасывания, снабженной рукояткой.

Этой трубкой во время препаровки одновременно

отсасывают собирающуюся кровь, затрудняющую

видимость. Более значительное кровотечение оста-

навливается электрокоагуляцией. Дистальный метал-

лический конец отсасывающей трубки подводится

через эндоскоп к кровоточащему месту. Затем метал-

лическую рукоятку прикладывают к электроду элект-

рокоагулятора. Между концом отсоса и рукояткой на-

ходится трубка, обернутая изоляционным слоем. При

выделении и препаровке строго придерживаются

стенки трахеи и вдоль не проникают до бифуркации.

Рис. 3-118 показывает расположение анатомических

образований средостения во время исследования.

Обычно легко различимы патологически увеличен-

ные антракозные лимфатические узлы характерного

черного цвета. При медиастиноскопии прежде всего

обследуются претрахеальное и паратрахеальное про-

странства обеих сторон. При этом следует обращать

внимание на то, чтобы не повредить и не вскрыть

плевральную полость, что может случиться, так как

переходная складка плевры расположена в непос-

редственной близости. При свободной плевральной

полости можно ориентироваться по просвечиваемо-

му через тонкую плевру легкому, двигающемуся во

время дыхания. Если обнаруживаются увеличенные

лимфатические узлы, то соответствующими щипца-

ми извлекается кусочек такой железы для биопсии.

Возникающее небольшое кровотечение легко ос-

танавливается, после чего трубка медиастиноскопа

продвигается до бифуркации трахеи.

Рис. 3-115. Медиастиноскопия по Carlens, 1. Из поперечного разреза

над вырезкой грудины разводятся в сторону короткие мышцы шеи, пе-

решеек щитовидной железы оттягивается кверху, после чего становится

видна трахея

Рис. 3-116. Медиастиноскопия по Carlens, II. Впереди от трахеи и по-

зади от грудины пальцем проделывается вход в рыхлых тканях средос-

тения

Рис. 3-117. Медиастиноскопия по Carlens, III. Положение пальца, про-

изводящего препаровку, по отношению к образованиям средостения (вид

сбоку)