Макарова Г.А. Спортивная медицина

Подождите немного. Документ загружается.

200

Спортивная медицина

Выполнение подобных упражнений в

практике детского спорта абсолютно не-

допустимо.

Меры профилактики: если спина парт-

нера используется как опора, то ее лучше

заменить каким-либо снарядом (плинт,

«козел», скамья), если же вес партнера

служит отягощением при выполнении то-

го или иного упражнения, то его нужно за-

менить другим, легко дозируемым отяго-

щением.

Многократно повторяющееся одно-

временное поднимание выпрямленных

ног из положения лежа на спине или ви-

са на перекладине или шведской стен-

ке.

Возможные побочные действия: пере-

гружаются мышцы - подвздошно-пояс-

ничная, несущая основную нагрузку, и

средняя ягодичная, осуществляющая ста-

билизацию тазобедренного сустава. Мас-

са двух ног при укорочении подвздошно-

поясничной мышцы увеличивает пояс-

ничный лордоз. Использование различ-

ных утяжелений усугубляет проблему.

Меры профилактики: лицам с гипер-

лордозом или укороченной подвздошно-

поясничной мышцей следует поднимать

ноги поочередно или обе ноги, согнутые

под прямым углом в коленных суставах.

Переход из положения лежа в по-

ложение сидя с выпрямленными нога-

ми.

Возможные побочные действия: при

выполнении данных упражнений с вы-

прямленными ногами, во-первых, не до-

стигается такая цель, как укрепление

мышц живота, а во-вторых, перегружают-

ся подвздошно-поясничная и ягодичные

мышцы с возникновением в них в даль-

нейшем дистонически-дистрофических

изменений. Кроме того, создаются пред-

посылки для формирования гиперлордо-

за в поясничном отделе позвоночника.

Применение отягощения значительно

усугубляет патогенезирующее воздейст-

вие. Замыкание рук за головой вызывает

избыточное давление на шейный отдел

позвоночника.

Меры профилактики: выполнять уп-

ражнение с согнутыми в коленных суста-

вах ногами и при положении спины под

углом 30° к поверхности пола. Не замы-

кать руки за головой.

Выпад - острый у гол между бедром

и голенью.

Возможные побочные действия: когда

сгибание колена превышает 90°, возника-

ет перенапряжение четырехглавой мыш-

цы бедра, надколенник смещается в об-

ласть между бедренной и большой бер-

цовой костями, травмируя суставные по-

верхности. Особенно опасно неправиль-

Глава 5. Особенности врачебно-педагогического контроля за юными спортсменами

201

ное выполнение подобных упражнений с

утяжелением.

Меры профилактики: ограничить сги-

бание коленного сустава до 90° (не давать

колену выступать за уровень носка).

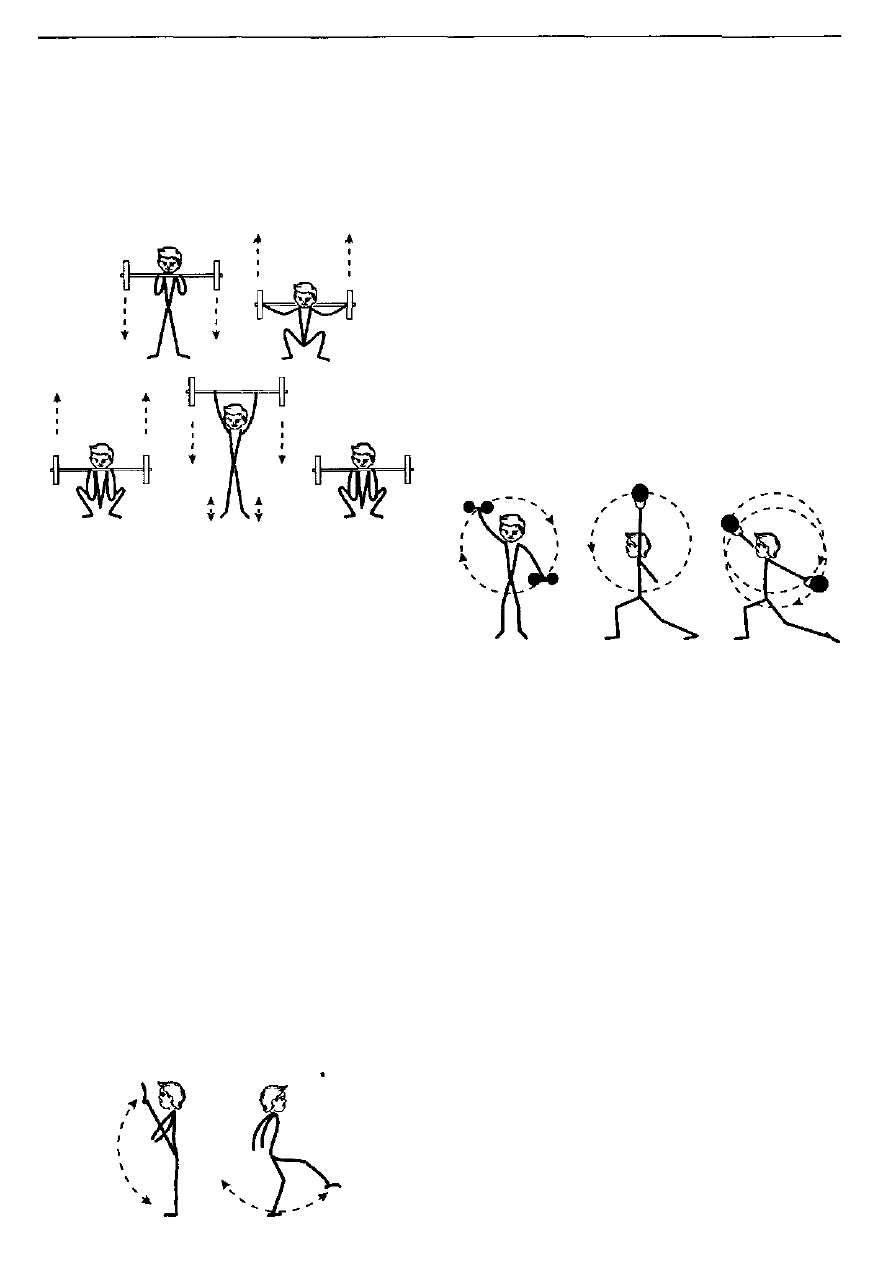

Приседание с отягощением.

Возможные побочные действия: давле-

ние на четырехглавую мышцу бедра и как

следствие смещение надколенника в сус-

таве, повышенное давление на суставные

поверхности коленного сустава. Еще боль-

шие проблемы возникают при приседа-

нии с широко расставленными ногами.

Вращение колена наружу в такой слабой

позиции может вызвать повреждение свя-

зок вне и внутри коленного сустава. Пло-

хое равновесие в этой позиции может при-

вести к вывиху.

Меры профилактики: сгибание голени

должно происходить строго вокруг

фронтальной оси (сгибание-разгибание),

необходимо производить контролируе-

мое неглубокое сгибание ног в коленном

суставе. Для уменьшения нагрузки на ко-

ленные суставы рекомендуется подкла-

дывать под пятки небольшой брусок.

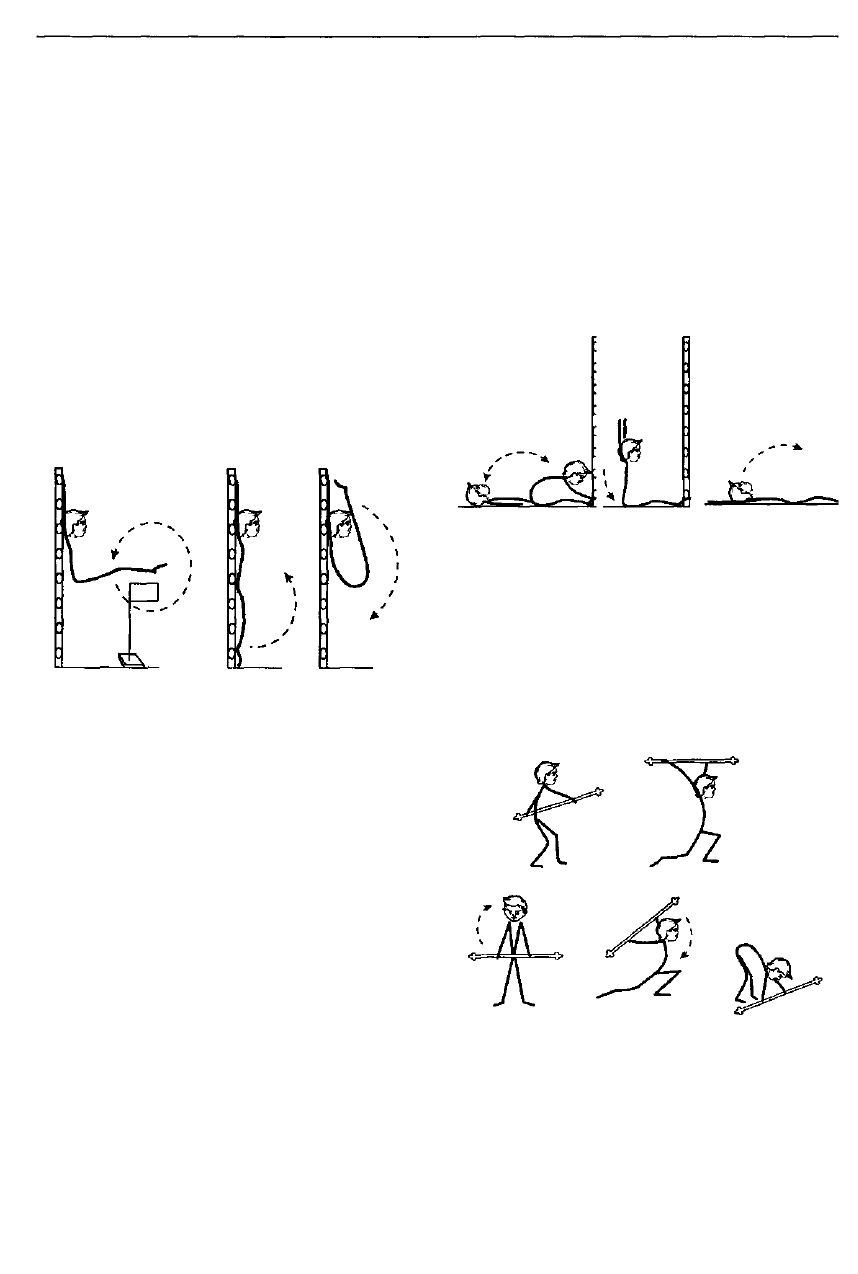

Высокие махи ногами.

Возможные побочные действия: боль-

шинство упражнений не имеют «азбуки»,

необходимой для поддержания безопас-

ной позы во время высоких махов ногами.

Верхняя часть туловища «оседает» в та-

лии, давя на поясничный отдел. Средняя

ягодичная мышца находится под боль-

шим давлением при высоких махах, что

способствует возникновению в ней нейро-

дистрофических изменений.

Меры профилактики: ограничить вы-

соту махов до 90°; сосредоточиться боль-

ше на форме, скорости и контроле состо-

яния поясничного отдела позвоночника.

Чрезмерная амплитуда круговых

движений в плечевых суставах с ис-

пользованием утяжеления.

Возможные побочные действия; при

выполнении данных упражнений с утяже-

лением чрезмерная амплитуда движений

может стать причиной растяжения свя-

зочного аппарата плечевого сустава и воз-

никновения хронических воспалитель-

ных процессов в капсуле сустава.

Меры профилактики: для предотвра-

щения патологического воздействия дви-

жения должны быть плавными, контроли-

руемыми. Отягощение должно быть не-

большим, тщательно дозируемым. Кру-

говые движения рук с отягощением у де-

тей и подростков, составляющих группу

риска по несостоятельности соединитель-

ной ткани, применять крайне нежелатель-

но.

Переразгибание в локтевом суставе.

Возможные побочные действия: высо-

коамплитудное выполнение упражнений

с утяжелением приводит к травмирова-

нию связочного аппарата сустава и сустав-

ных поверхностей.

202

Спортивная медицина

Растяжка за руки и за ноги двумя

или четырьмя партнерами.

Меры профилактики: сохранять «мяг-

кие» локти, не допуская переразгибания

в локтевых суставах, утяжеление должно

быть строго дозированным.

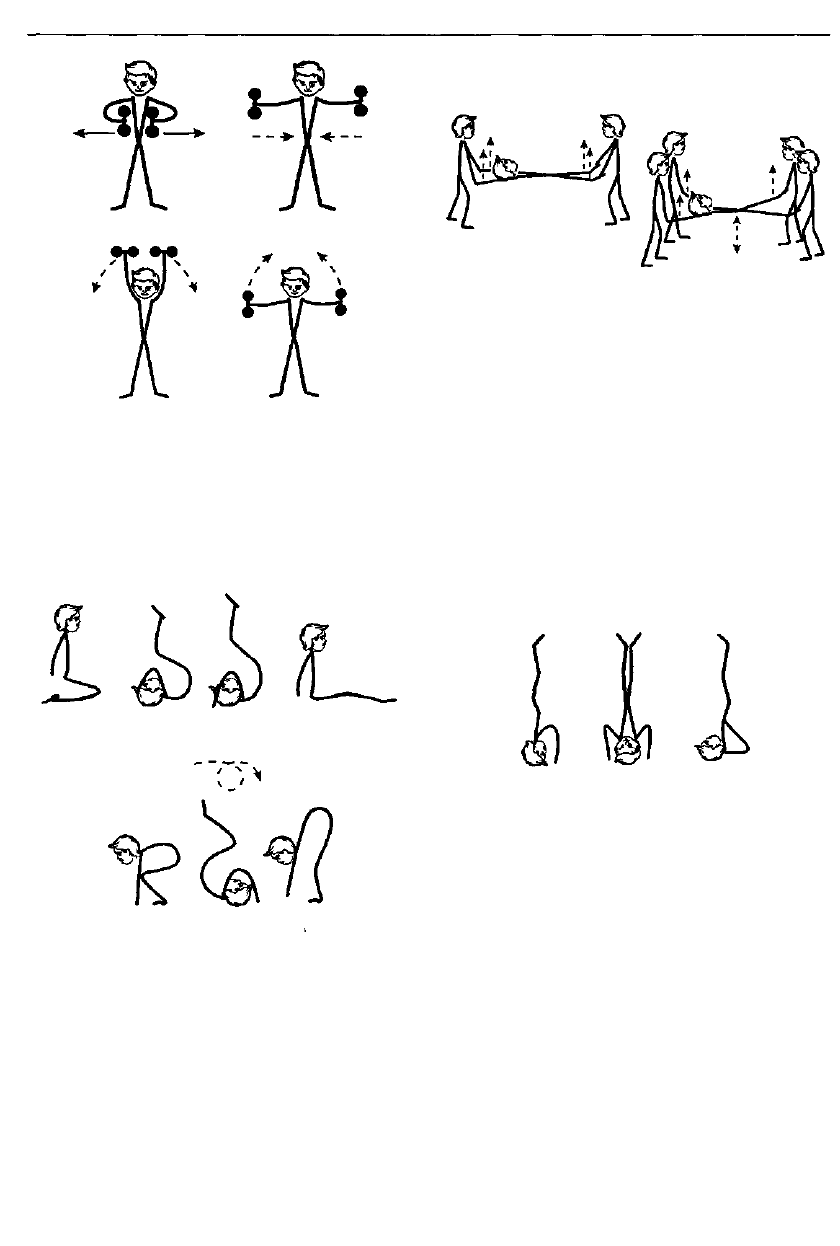

Прямые кувырки через голову впе-

ред и назад.

Возможные побочные действия: техни-

чески правильно выполненный кувырок

не несет никакой опасности для здоровья

ребенка; в то же время именно после не-

корректного выполнения кувырков, осо-

бенно назад, возникает самое большое

число острых травм шейного отдела по-

звоночника.

Меры профилактики: необходимо уде-

лять тщательное внимание процессу обу-

чения правильному выполнению кувыр-

ков.

Возможные побочные действия: по-

добное недифференцированное вытяже-

ние может приводить к чрезмерному рас-

тяжению связочного аппарата позвоноч-

ника, тазобедренных и плечевых суста-

вов, повреждению межпозвонковых дис-

ков или формированию нестабильности в

поясничном или грудном отделе позво-

ночника.

Меры профилактики: необходимо пол-

ностью исключить подобное упражнение,

особенно в группах повышенного риска.

Стойка на голове и плечах.

Возможные побочные действия: при

выполнении упражнений возникает чрез-

мерная нагрузка на шейный отдел позво-

ночника, приводящая к травмированию

связочного аппарата и дисков в этом ре-

гионе позвоночника.

Меры профилактики: не рекоменду-

ется выполнение данных упражнений де-

тям с синдромом дисплазии соединитель-

ной ткани и отставанием биологического

возраста от паспортного.

Поднятие ногами партнера.

Возможные побочные действия: при

выполнении данного упражнения масса те-

ла партнера может оказаться избыточной,

что приведет к резкому неконтролируемо-

му сгибанию ног в коленных суставах и по-

вреждению их связочного аппарата.

Глава 5. Особенности врачебно-педагогического контроля за юными спортсменами

203

Меры профилактики: выполнение по-

добных упражнений с хорошо дозируе-

мым утяжелением, масса которого строго

индивидуально подобрана для каждого

конкретного атлета.

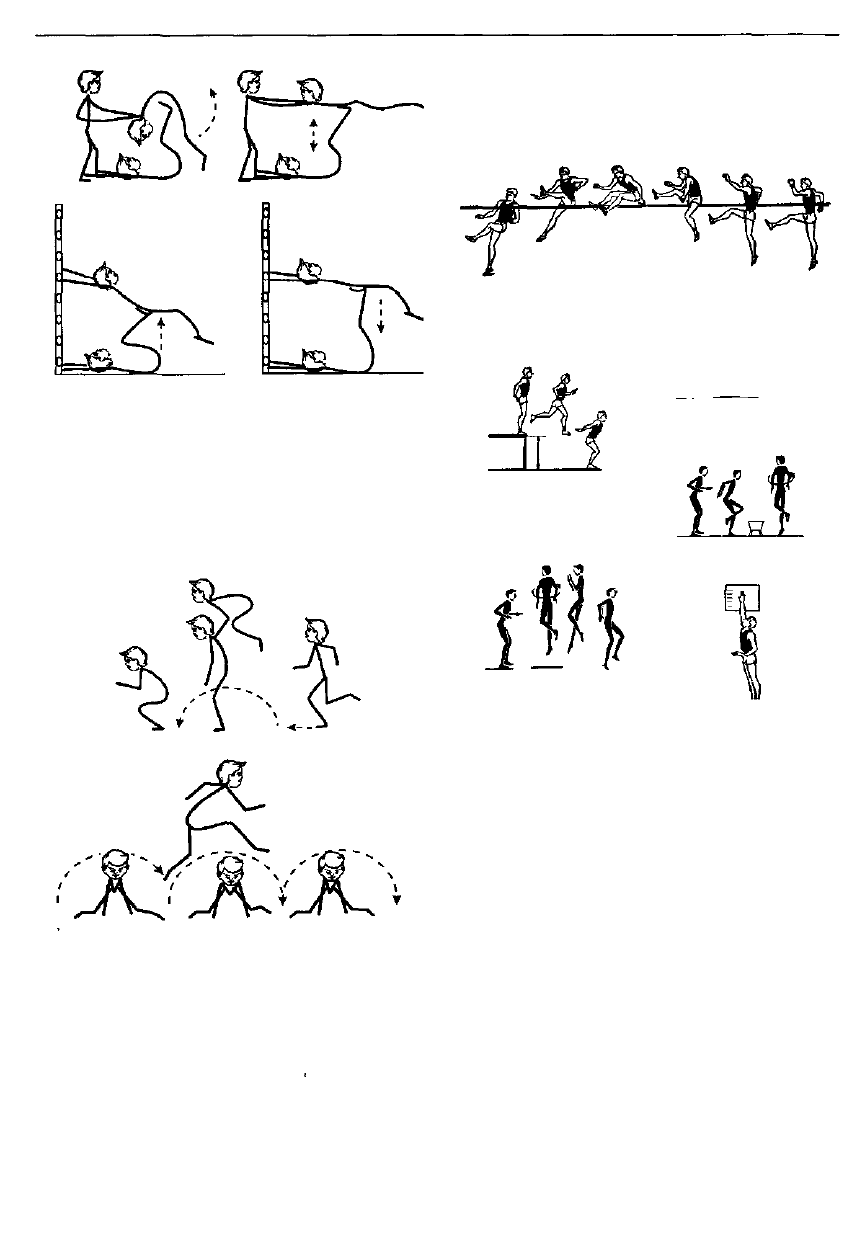

Прыжки через спину партнера.

Возможные побочные действия: при

выполнении большого количества повто-

рений этих упражнений, особенно в высо-

ком темпе, возможны потеря равновесия

и падение на спину партнера с травмиро-

ванием его позвоночника.

Меры профилактики: прыжки жела-

тельно выполнять через лавки, барьеры и

другие снаряды, но не через спину парт-

нера.

Не очень физиологичны из-за возмож-

ных нарушений функционального состо-

яния опорно-двигательного аппарата у

детей и подростков и различные прыж-

ковые упражнения (особенно асиммет-

ричного характера):

111

- прыжки в высоту (порядка 110 см)

с бокового разбега;

- прыжки на одной ноге (на месте, с

поворотом на 90°, 180°, 360°, многоразо-

вые, по разметкам и т.п.);

- прыжки с высоты порядка 70 см;

- прыжки с доставанием подвешен-

ных предметов;

- игры с прыжками и отталкиванием

на площадке небольшого размера;

- эстафеты с прыжками на одной ноге;

- прыжки вертикально вверх с места

с имитацией броска мяча в прыжке и по-

следующим приземлением позади наме-

ченных ориентиров;

- прыжки через гимнастическую ска-

мейку (высота 30 см) с приземлением на

одну ногу;

- повторное выполнение прыжков с

преодолением препятствий (15-20 см) на

дистанции 8-10 м на одной ноге;

204

Спортивная медицина

- прыжки с продвижением вперед

(боком) с достаБаиисм ориентиров, распо

ложенных на разной высоте;

- высокодальние прыжки;

- прыжки с мостика на козла и коня;

- выполнение прыжков на бревне

вприсед, в том числе с поворотом на 90°,

180°;

- прыжки с поворотом в воздухе на

90-120° с точным приземлением в квад-

рат.

5.7. Сроки допуска к занятиям

физической культурой и спортом детей

и подростков и возрастные этапы

спортивной подготовки

Сроки допуска к занятиям в ДЮСШ

по различным видам спорта.

• Плавание, спортивная гимнасти-

ка - 7-8 лет.

• Прыжки в воду, лыжный спорт

(прыжки с трамплина и горные виды),

прыжки на 6aiy ie - 9-10 лет.

• Художественная гимнастика, бад-

минтон - 10-11 лет.

• Футбол, легкая атлетика - 10-12

лет.

• Акробатика, спортивные игры, вод-

ное поло, хоккей с мячом и шайбой,

стрельба из лука - 11-12 лет.

• Борьба классическая и вольная,

самбо, гребля академическая, стрельба,

фехтование - 12-13 лет.

• Бокс - 12-14 лет.

Q Велосипедный спорт - 13-14 лет.

• Тяжелая атлетика - 14-15 лет.

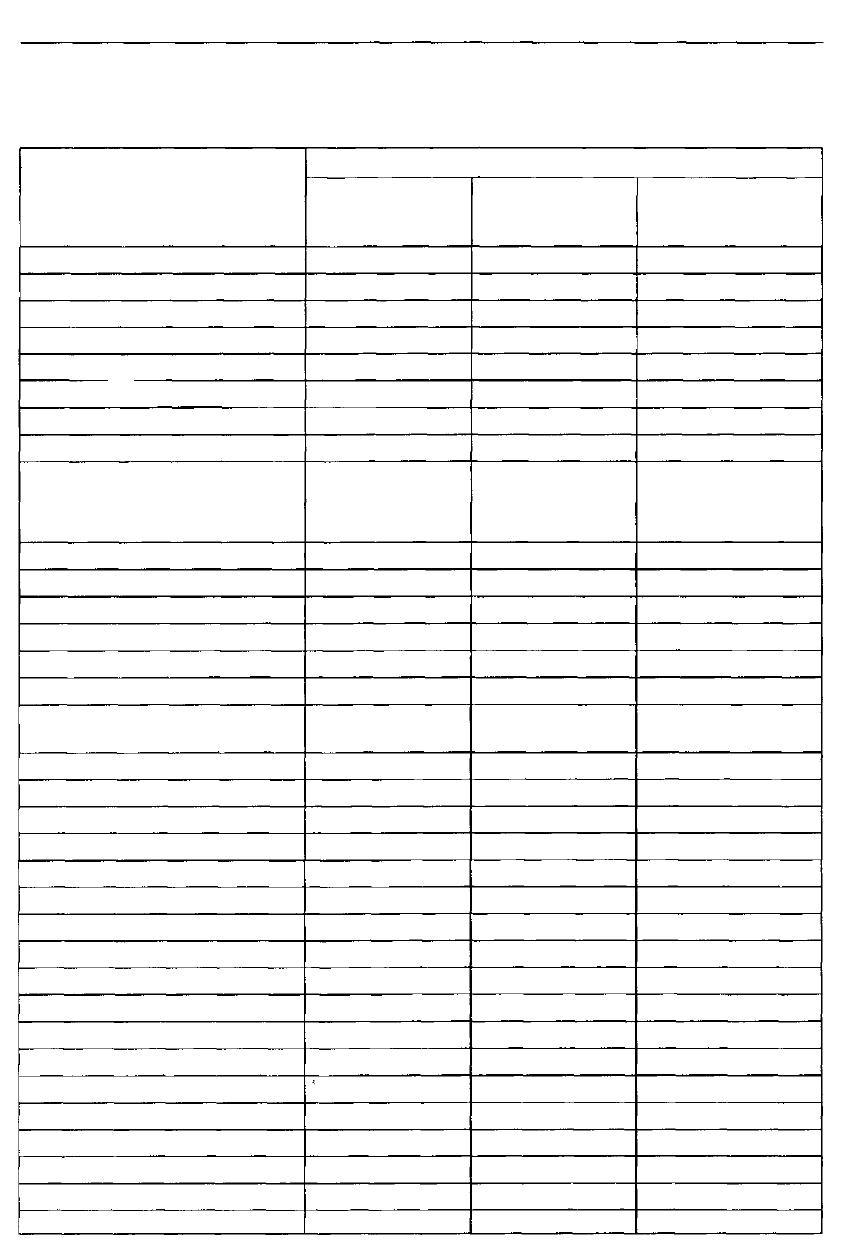

Возрастные этапы спортивной подго-

товки детей и основные этапы отбора при-

ведены в табл. 5.18.

Допустимый масштаб спортивных со-

ревнований в определенных возрастных

группах:

9-10 лет - внутришкольные;

11-12 лет - районные и городские;

13-14 лет - областного масштаба;

ба;

15-16лет- республиканского масшта-

16 лет - международного уровня.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Процедура медицинского допуска к заня-

тиям спортом должна не только оценивать

состояние здоровья ребенка на день обсле-

дования, но и прогнозировать его на буду-

щее с учетом выявленных факторов риска.

Наличие в семье случаев внезапной смер-

ти определяет необходимость обязатель-

ного первичного и последующих эхокар-

диографических обследований ребенка.

При наличии в семье случаев инфарктов

и инсультов в возрасте до 50 лет необхо-

дим постоянный контроль за уровнем АД,

изменениями ЭКГ и липидным спектром

сыворотки крови. К группе наиболее высо-

кого риска относятся дети, чьи отцы в воз-

расте до 50 лет перенесли повторный ин-

фаркт миокарда или умерли от него.

Нельзя заставлять ребенка продолжать

физическую нагрузку, если он жалуется на

боль в области сердца.

Детям, имеющим наследственную пред-

расположенность к ранним атеросклеро-

зу и гипертонической болезни, не показа-

ны виды спорта, направленные на преиму-

щественное развитие силовых качеств и

требующие увеличения индекса массы те-

ла

Наследственная предрасположенность к

язвенной болезни двенадцатиперстной

кишки у лиц мужского пола выявляется в

40,6% случаев, причем на фоне семейной

отягощенности осложнения язвенной бо-

лезни наблюдаются в 2 раза чаще, чем при

ее отсутствии.

У всех детей, матери которых имели во

время беременности заболевания почек,

при допуске к занятиям спортом должно

проводиться углубленное обследование

системы мочевыделения, а в процессе тре-

нировки систематически контролировать-

ся состав мочи.

Недоношенные и дети, родившиеся от

многоплодной беременности, представля-

Глава 5. Особенности врачебно-педагогического контроля за юными спортсменами

205

Возрастные этапы спортивной подготовки детей

(Журавлева А.И., Граевская Н.Д., 1993)

Таблица 5-18

Вид спорта

Акробатика

Баскетбол и волейбол

Бадминтон

Батут

Бокс

Борьба (все виды)

Велоспорт (шоссе, трек)

Водное поло

Гимнастика спортивная:

юноши

девушки

Гимнастика художественная

Гребля академическая

Гребля на байдарках и каноэ

Конный спорт

Конькобежный спорт

Легкая атлетика

Лыжный спорт:

гонки и биатлон

горные виды

двоеборье

прыжки с трамплина

Парусный спорт

Плавание

Прыжки в воду

Ручной мяч

Санный спорт

Современное пятиборье

Стрелковый спорт

Стрельба из лука

Стрельба стендовая

Теннис и теннис настольный

Тяжелая атлетика

Фехтование

Фигурное катание

Футбол, хоккей с шайбой и мячом

Шахматы

Возраст допуска к занятиям, годы

группа

начальной

подготовки

8-10

10-13

10-13

9-12

12-15

10-13

12-14

10-13

8-10

9-14

7-9

10-12

11-14

11-13

10-12

11-13

9-12

8-11

9-12

9-11

9-12

7-10

8-11

10-13

11-14

10-13

11-14

11-13

14-15

7-10

13-14

10-13

7-9

10-12

9-13

учебно-

тренировочная

группа

10-14

12-17

12-17

11-171

14-17

12-17

14-17

12-17

7-9

14-17

9-13

12-17

13-17

13-17

12-17

13-17

12-17

10-15

11-17

12-17

11-17

7-14

10-15

12-17

13-17

12-17

13-17

13-17

15-17

9-15

14-17

12-17

9-13

12-17

11-17

группа

спортивного

совершенствования

14-17

16—18

16-18

6-18

17-18

16-18

17-18

16-18

10-14

14-17

13-17

17-18

16-18

17-18

17-18

17-18

17-18

14-17

16-18

17-18

16-18

12-17

14-17

16-18

16-18

16-18

16-18

17-18

18

14-17

17-18

16-18

13-17

17-18

15-18

206

Спортивная медицина

ют группу риска по возможности возник-

новения у них железодефицитной анемии.

О дефиците железа в организме могут

свидетельствовать следующие признаки:

извращение вкуса (желание есть мел, зем-

лю, нюхать лаки, краски, бензин), наруше-

ния пищеварения, ночное недержание мо-

чи, неспособность (у девочек) удерживать

мочу при смехе, кашле и чиханье.

Дети с аллергическими реакциями на до-

машнюю пыль и вещества бытовой химии

не могут быть допущены к занятиям в ма-

лых, плохо проветриваемых и редко под-

вергающихся влажной уборке спортивных

залах (обычно это залы бокса, борьбы, тя-

желой атлетики), к гимнастике, акробати-

ке, тяжелой атлетике в связи с использова-

нием здесь талька, плаванию в бассейнах с

хлорированной водой и т.д. У детей с ал-

лергически измененной реактивностью ор-

ганизма очень вероятна возможность воз-

никновения бронхиальной астмы физиче-

ского усилия.

Особое место при допуске детей и подро-

стков к занятиям спортом должно зани-

мать выявление среди них лиц с малыми

аномалиями развития. Прежде всего речь

идет о синдроме «короткой» шеи. Косвен-

ным указанием на наличие нарушения ана-

томических взаимоотношений в этой обла-

сти могут служить низкий уровень роста

волос и шейный гиперлороз.

При допуске к занятиям спортом маль-

чиков следует исключить у них криптор-

хизм.

При наличии у детей и подростков остео-

хондропатий (заболевания опорно-двига-

тельного аппарата, типичные для детско-

го и юношеского возраста) занятия спор-

том категорически противопоказаны.

Глава'

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ЖЕНЩИНАМИ-СПОРТСМЕНКАМИ

(* овременные тренировочные и сорев-

Х^уновательные нагрузки предъявляют к

организму женщин-спортсменок огром-

ные требования. По объему, интенсивно-

сти и психической напряженности они во

многих видах спорта практически мало

различаются у лиц мужского и женского

пола. В последние годы женщины стали

принимать участие и в таких ранее тради-

ционно «мужских» видах спорта, как ма-

рафонский бег, триатлон, метание моло-

та, прыжки тройным и с шестом, вольная

и греко-римская борьба, самбо, дзюдо, кик-

боксинг, тяжелая атлетика, армреслинг,

бодибилдинг, пауэрлифтинг, футбол, хок-

кей и т. д.

Организаторы спорта пытаются оправ-

дать подобное положение тем, что в насто-

ящее время представления о возможно-

стях женского организма существенно из-

менились: женщины значимо превосхо-

дят мужчин по продолжительности жиз-

ни; у них наблюдается большая устойчи-

вость к действию различных неблагопри-

ятных факторов (кровопотеря, перегре-

вание, переохлаждение, кислородное голо-

дание, недостаток сна, дегидратация); до-

казано, что женский организм способен

переносить серьезные нервные и физиче-

ские напряжения и развивать, казалось

бы, мало свойственные ему физические

качества.

Однако спортивные функционеры

очень часто забывают о репродуктивном

здоровье девочки, девушки и женщины,

которое составляет национальное досто-

яние.

Начиная с 80-х годов медицинскую об-

щественность стала беспокоить проблема

возросшей заболеваемости половой сфе-

ры у лиц женского пола, включая девочек

и девушек. При этом в числе многочислен-

ных заболеваний особое место заняла ги-

перандрогения - состояние, обусловлен-

ное изменением секреции и метаболизма

андрогенов в женском организме, кото-

рое назвали «болезнью века» и связали с

неблагополучной экологической ситуа-

цией. На этом фоне у спортсменок пато-

логия детородной функции регистриру-

ется еще чаще. Девочки-спортсменки, от-

мечает Т.С. Соболева (1996), характери-

зуются нарушением становления гормо-

нального пола. У них региструется высо-

кая частота репродуктивной патологии -

задержка полового созревания и наруше-

ние менструальной функции (по данным

некоторых авторов, у занимающихся спор-

том девочек, девушек и женщин наруше-

ния менструальной функции выявляют-

ся в 6 раз чаще, чем в популяции в целом).

У женщин-спортсменок патология репро-

дуктиной системы проявляется в виде бес-

плодия, невынашивания беременности,

208

Спортивная медицина

токсикоза второй половины беременно-

сти, проявляющегося нефропатией и ги-

пертензией, преждевременных и запозда-

лых родов, дородового отхождения около-

плодных вод, слабости родовой деятель-

ности.

Как отмечает большинство специали-

стов, данные нарушения изначально явля-

ются следствием концентрации в спорте

женщин атлетического типа, отвечающих

потребностям спортивной практики. В то

же время не может быть исключена и роль

таких экзогенных факторов, как:

• тяжелые физические нагрузки в

целом;

• нагрузки определенного типа

(речь идет о ранее чисто мужских видах

спорта), провоцирующие изменение гор-

монального фона;

• микротравматизация половых ор-

ганов;

• психогенные факторы, сопрово-

ждающие спортивную деятельность;

Q необходимость в отдельных видах

спорта длительного удержания низкой

массы тела.

Keil и соавт. (1979) установили, что

при беге на сверхдлинные дистанции уве-

личивается содержание тестостерона,

приближаясь к границе клинической па-

тологии. Lucawska, Obuchowitz, Fidelius

(1986) указывают на повышение уровня

тестостерона и снижение уровня эстроге-

нов при занятиях дзюдо.

Я. А. Калинина и В. А. Геселевич (1992),

обследовавшие спортсменок трех воз-

растных групп (13-14, 14-16и 17-19 лет),

занимающихся легкой атлетикой, конь-

кобежным спортом, плаванием и баскет-

болом, отметили у 14% из них в воз-

растной группе 14-16 лет задержку по-

лового развития, характеризовавшуюся

отсутствием вторичных половых призна-

ков к 14 годам и менархе к 16 годам (пер-

вичная аменорея). При этом задержка по-

лового созревания и аменорея централь-

ного генеза, являющиеся результатом на-

рушения функции гипоталамо-гипофи-

зарных структур, встречались у спортсме-

нок гораздо чаще, чем задержка полового

созревания, связанная с заболеваниями

яичников. В частности, причинами пер-

вичной аменореи центрального происхо-

ждения были психические стрессы, резкая

потеря массы тела и гиперпролактине-

мия. Психогенная аменорея как следствие

психических стрессов чаще возникала у

лиц с поздним менархе.

В группе 17-19-летних спортсменок

преобладала вторичная аменорея (пре-

кращение уже существовавших ранее мен-

струаций на 6 мес и более) и олигомено-

рея (удлинение интервалов между мен-

струациями - иногда всего 2-3 менстру-

ации в течение года).

В начале занятий спортом при задерж-

ке полового созревания спортсменка до-

бивается успеха вследствие наличия в ор-

ганизме большого количества андрогенов,

увеличивающих работоспособность и мы-

шечную массу тела. В дальнейшем же про-

исходит истощение надпочечников и нару-

шение адаптационных возможностей орга-

низма. Отсутствие или малое количество

гормонов яичников ухудшает нейрогумо-

ральные взаимоотношения в системе гипо-

таламус - гипофиз - надпочечники - яич-

ник. Большие физические нагрузки приво-

дят и к функциональной слабости желто-

го тела. По данным И.Д. Суркиной, у спорт-

сменок с нарушенной менструальной

функцией происходит также снижение им-

мунитета по клеточному типу.

Поводом для беспокойства становит-

ся и установленная связь между наруше-

ниями менструального цикла, рас-

стройством питания и остеопорозом -

разрежением костной ткани (так называ-

емая триада спортсменок), что может при-

водить к «усталостным» переломам.

Все сказанное обусловливает необхо-

димость особого внимания к проблемам

врачебно-педагогического контроля за ли-

цами женского пола. При этом важней-

шее значение в плане профилактики на-

рушений репродуктивной системы у

спортсменок имеет период полового со-

зревания и становления менструальной

Глава 6. Особенности организации врачебно-педагогического контроля за женщинами-спортсменками

209

функции. Отсутствие в этом возрасте

своевременной коррекции эндокринных

нарушений может привести к потере ре-

продуктивной функции.

Учитывая это, тренер, работающий с

девочками-спортсменками, прежде всего

должен четко знать признаки врожден-

ной гиперандрогении, выявление кото-

рых во все возрастные периоды должно

служить основанием для углубленного

обследования эндокринологом с целью

раннего выявления источника гиперанд-

рогении (надпочечники, яичник или гипо-

таламус) и возможно ранней реабилита-

ции репродуктивной функции.

Согласно Т.С. Соболевой (1996), о вну-

триутробной гиперандрогении можно

судить по повышению массы тела у девоч-

ки при рождении.

В раннем дошкольном периоде одним

из признаков гиперандрогении является

гипертрихоз (повышенное оволосение

лобка), который уже в возрасте 3-5 лет

должен заставить педиатров обратить

внимание на функцию коры надпочечни-

ков.

В раннем школьном возрасте о ги-

перандрогении свидетельствует развитие

мышечного морфотипа, когда у девочки

явно намечается превосходство в разви-

тии плеч по сравнению с развитием таза.

В школьном периоде яркими призна-

ками гиперандрогении служат задержка

полового созревания, отсутствие молоч-

ных желез на фоне развития полового ово-

лосения и задержка наступления первой

менструации при недоразвитии молоч-

ных желез (менархе после 14-15 лет). Не-

обходимо обратить внимание и на

затяжной период становления менструа-

ции (2-3 года). Свидетельством гиперан-

дрогении при задержке полового развития

являются интенсивный (как у мальчи-

ков) пубертатный скачок роста, формиру-

ющий высокорослых (170 см и более) де-

вушек, и гирсутизм (рост на коже груди,

живота и бедер половых волос, свойст-

венных мужчинам), который может по-

явиться сразу же после менархе и несколь-

ко позже, одновременно с нарушением

менструальной функции. Здесь же неред-

ко появляется и акне (прыщи). Показа-

тельным признаком маскулинизации у

девочек и девушек служит атлетический,

или мужской, морфотип.

В постпубертатный, или фертилъ-

ный, период гиперандрогения проявляет-

ся у женщин-спортсменок нарушением

менструальной функции и гирсутизмом,

которые могут быть связаны с началом

половой жизни или первым абортом, вы-

кидышем или беременностью и родами.

В более поздние сроки гиперандрогения

сопровождается осложненьями беремен-

ности и родов (угроза выкидыша во всех

триместрах беременности, раннее отхож-

дение околоплодных вод, слабость родо-

вой деятельности, преждевременные ро-

ды, гипертрофия и гипотрофия плода).

При организации тренировочного про-

цесса у девочек необходимо иметь в виду,

что наиболее опасный возраст для на-

чала тренировок - 11-13 лет (наиболее

благоприятный - 8лет). Интенсивные

спортивные тренировки, начатые в препу-

бертатном и пубертатном периодах, в

частности в первый год менархе, в даль-

нейшем часто приводят к нарушениям

менструального цикла, причем наиболее

опасны тренировки в фазу овуляции.

I

ЗАПОМНИТЕ!

В пубертатном периоде и при различных

нарушениях менструального цикла трени-

ровки в фазу овуляции строго противопо-

казаны.

Учитывая, что последнее положение

имеет особую важность, тренер, работаю-

щий с девушками и женщинами, должен

иметь четкое представление о фазах мен-

струального цикла и возможных спосо-

бах их определения.

НАПОМИНАЕМ!

Менструальный цикл продолжается от по-

следнего дня настоящей менструации до

последнего дня последующей менструации.