Пеллинен Л.П. Высшая геодезия (Теоретическая геодезия)

Подождите немного. Документ загружается.

будем иметь

m

hg

^

g

VL.

- (111.31)

Полученпая формула

по

структуре совпадает

с

формулой

для

влияния случайных погрешностей геометрического нивелиро-

вания

т

п

= 1]УТ.

Естественно поэтому поставить требование

Tig С ТЬ

например

4

e

*sf4-r|-

(Ш.32)

Обычно

L

выражают

в км, а т) —

погрешность нивелирования,

приходящаяся

на 1 км

хода. Если

тот же

смысл придать

t)

g

,

выра-

зить

s в км, а у

т

принять равным

10

е

мгал,

то

будем иметь

из

фор-

мулы

(111.30) [84]

т^,

uu = \g]$m

g

,

мгал[/^~. (IIL33)

На большей части территории нашей страны имеется грави-

метрическая съемка,

для

которой

m

g

< 3

мгал

при s < 16 км, т. е.

T)*<12<tgP

MMJVJ^.

Принимая

для

равнинных районов tgjj

< 0,005,

имеем

Так

как

даже

для

лучших нивелировок

т) t> 0,3

мм/]А

кМ

,

то

такая точность съемки практически достаточна

для

обработки

результатов нивелирования любых классов.

Проблема

-

создания специальной гравиметрической съемки

возникает обычно лишь

в

горах

на

линиях, проходящих через

горные перевалы. Вопрос этот обстоятельно изложен

в

работе

[24,

§ 14], в

которой приведены расчеты необходимой частоты

гравиметрических пунктов

при

различных превышениях

Ah

в пределах секций длиной

5 км.

Предполагается,

что для

косвен-

ной интерполяции аномалий

в

свободном воздухе используется

простейшая формула

(III.23).

Получены значения

s

расстояний

между гравиметрическими пунктами

в км,

приведенные

в

табл.

3.

Таблица 3

Класс

нивелирования

Ah,

км

Класс

нивелирования

Свыше

1

1

0,4 0,3.

0,2

I

II

1 2-

1

-3 4

i

е

При

Ah > 0,25 км

поправки

за

переход

к

нормальным высотам

необходимо также вычислять

при

обработке нивелирования

III

класса. Использование формулы косвенной интерполяции

(III.25),

включающей поправку за.рельеф, позволяет несколько

разредить густоту гравиметрических пунктов, однако идти

на это

при планировании специальной гравиметрической съемки вдоль

трассы нивелирования нецелесообразно,

так как

экономия

на

объеме полевых работ перекрывается увеличением объема каме-

ральных вычислений.

Для ориентировочных оценок можно принять

в

горах

m

gJ

мгал^31Л

км

,

(111.34)

Отсюда

с

учетом формул (III.32)

и (111.33)

имеем

*<

M

=-^ct

g

(3.

§ 17.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО

НИВЕЛИРОВАНИЯ

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТ

Определение геодезических высот

Мы

уже

рассматривали вопросы использования измерений

зенитных расстояний

для

определения геодезических координат,

в

том

числе

и

геодезических высот, когда излагали принципы

пространственных геодезических построений

(§ 3). В

этом пара-

графе будет рассмотрено решение более ограниченной задачи

—

определения геодезических высот

по

измерениям зенитных

расстояний

и

длин сторон

в

геодезической сети, если известны

приближенные плановые координаты пунктов сети

и

соответству-

ющие этим координатам астрономо-геодезические уклонения

от-

веса.

В

основе изложения лежат работы

[24J и [69].

Для решения поставленной задачи прежде всего необходимо

перейти

от

измеренных астрономических зенитных ^расстояний

z

к геодезическим зенитным расстояниям

Z. В

соответствии

с

фор-

мулой

(1.21) в § 2,

учитывая возможное влияние рефракции

на

измеренные зенитные расстояния, имеем

для

некоторого напра-

вления

MN

Z

mn = Zmn + bZmn +

®тп>

11

•

36

)

г

Д

е

®тп

—

составляющая астрономо-геодезического уклонения

отвеса

в М по

направлению

MN,

bz

mn

—

поправка

за

рефракцию, равная

6z

™=p'^l)

lwl

sinz

TO

«^Lw

. (111.37)

R

—

средний радиус Земли,

Drnn

—

расстояние между точками

М и JV", s

mn

—- его

проекция

на референц-эллипсоид^

(IIL35)

Jc

mn

—

интегральный коэффициент рефракции

для

наблюдений

с пункта

М на

пункт

JV"

(детали

его

вычисления

см. в

[34]).

Основные формулы тригонометрического нивелирования сле-

дуют

из

построений

на рис. 13, § 6.

Спроектируем ломаную

MNn"m" на

направление

Mm" и

получим

H

m

+N

m

=-

D

mn

[cos

г,»» + (#„ + N

n

) cos ф - m"n" sin B

m

где

cos'ty —

косинус угла между направлениями

на

геодезические

зениты

в

точках

М ш N,

равный

COS

ty=l

3

mhn +

т

эт

™э

п + П

э

т^э п —

сумме парных произведений направляющих косинусов указанных

направлений.

Эти

косинусы получают

по

формулам

(1.6) § 2.

После несложных преобразований найдем

cos

г|>

= sin 5

m

sin В

п

+ cos В

т

cos В

п

cos (L

n

—

L

m

). (111.38)

Заменив

cos\f = 1—2

sin

2

найдем

H

n

-H

m

= D

mn

cos Z

mn

+ 2 (N

n

+ H

n

) sin

2

± -

-

(N

n

- N

m

) + m"n" sin B

m

. (111.39)

Аналогичным образом, спрюектировав

MNn"m" на Nn",

полу-

чим формулу

с

использованием обратного зенитного расстояния

Н

т

-Н

п

= D

mn

cos

Z

nm

+

2 (N

m

+

H

m

)sin

2

± -

-(N

m

-N

n

)-m"n"sin B

n

. (111.40)

В первом приближении

с

учетом формул

(1.2) и (1.4)

можно

записать

(N

m

-

N

n

) + т"п" sin В

п

[~

(N

n

-

N

m

) - т"п"

sin

В

т

~

& (sinB

n

—

sin5

m

)

2

(B

n

— B

m

f

cos

2

5

cp

,

что дает

при (B

n

— В

т

) &

0,005

(это

соответствует длине дуги

меридиана

— 25 км)

вблизи экватора около

0,5 м.

Таким образом,

эллипсоидальные члены

в

полученных формулах

для

односторон-

него тригонометрического никелирования существенны.

На практике

для

ослабления влияния рефракции предпочи-

тают использовать двустороннее тригонометрическое нивелиро-

72

вание. Соответствующую формулу получим, если возьмем полураз-

ность из

(111.39)

и

(111.40):

Н

п

- Н

т

= -^р- (cos Z

mn

- cos Z

nm

) +

+

(N

n

-N

m

+H

n

-H

m

)sin

2

*--6

ЛЯ

,

(111.41)

где

bnm-Wn-Nnb

- ^f-(sinB

n

+ smB

m

).

Величину 8

mn

можно оценить, если удержать в формулах для

т"п"

(см. § 6), N

m

и N

n

члены порядка о«

4

. Получим

Ьтп =

(sin

2

В

п

—

sin

2

В

т

) (sin В

п

— sin В

т

)

2

.

Этот член имеет максимальное значение при В

ср

= 30° и соста-

вляет в этом случае даже при (В

п

— В

т

) = 1° менее 0,3 мм.

Такая величина пренебрегаема. Член (N

n

— N

m

)-

sin

2

ф /2, входя-

щий в

(II

1.41),

при расстояниях до 25 км будет менее 0,5 мм и так-

же пренебрегаем. Таким образом, после элементарных преобразо-

ваний с достаточной точностью из формулы (III.41) находим

-^f-sec

2

-|-(cosZ

mtt

-cosZ„

m

).

(111.42)

Если, учитывая формулы (III.36) и

(III.37),

разложить cos Z

Mn

и cos

Z

nnx

в ряды Тейлора, по малости поправочных членов огра-

ничиться лишь линейным приближением и положить

Ann sin Z

mn

& D

mn

sin Z

nm

& s^,

то будем иметь

—

#

m

=-^p-sec

2

-|>(cosz

mrl

—

cosz^)

—

-ffi(<b,-<U-

ктп

Гн

пт

*™

(

IIL43

>

Обратим внимание на поправку за уклонение отвеса, которую

запишем в виде

АЯЯ» =--4^ (<>«+<>„), (И1.44)

обозначив через d

w

=

ft

mn

и = — Ф

пт

составляющие уклонений

отвеса в точках М и N в одном и том же направлении Л/JV. Даже

в равнинных районах этой поправкой нельзя пренебрегать. Она

близка, но не равна строго, приращению высоты квазигеоида

между М и N.

Определение нормальных высот

Представим

с

учетом формул

(1.37)—(1.39)

разность нормаль-

ных высот

в

точках

М и N в

виде

=

(Н

п

-Н

т

)

+ -^ J ОЛ + бЛ^, (111.45)

MN

где

8h

mn

—

поправка

за

переход

от

измеренных превышений

к нормальным, рассчитываемая

по

формуле

(111.21).

Заменив

J

cp

s

mn

j 0ds = fl

c]

MN

и подставив

(111.43) в

{111.45), получим

Н1-НЪ

= -^р-

sec

2

+- (cos z

mn

- cos z„

m

) -

-

kmn

M

nrh

sln-lf- - ^cp) + 6/w

(IH.46)

Первые

три

члена дают результат, соответствующий измерен-

ному нивелирному превышению

при

пользовании методом гео-

метрического нивелирования. Реальная точность тригонометри-

ческого нивелирования такова,

что

член Ыъ

тп

- обычно пренебре-

гаем, однако

в

высокогорных районах

он

может иметь существен-

ное значение. Весьма примечателен третий член, представляющий

собой поправку

за

нелинейность изменения составляющей укло-

нений отвеса между пунктами

М и N.

Величина

gft

=

Ът+Ъп

_ф

ср

(111.47)

имеет

в

равнинных районах порядок

m(8ft)

= 0>04X

M

,

т.

е.

пренебрегаемо мала. Напротив,

в

горах величины

т (8Щ

достигают

2—3,5" уже при

расстояниях

в

несколько километров,

что превышает влияние погрешностей измерения зенитных рас-

стояний.

При

рассмотрении метода астрономо-гравиметрического

нивелирования

в

следующей главе

(§ 23) мы

увидим,

что

почти

такая

же

поправка,

но с

обратным знаком, должна быть введена

в результаты астрономического нивелирования

по

линии

MN,

если

в нем

используются астрономические определения

в Ми N-

ГЛАВА IV

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ

УКЛОНЕНИЙ ОТВЕСА И ВЫСОТ КВАЗИГЕОИДА

§ 18. ПРИМЕНЕНИЕ АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ

УКЛОНЕНИЙ ОТВЕСА И ВЫСОТ КВАЗИГЕОИДА

Перечислим задачи, при решении которых необходимы астро-

номо-геодезические уклонения отвеса и высоты квазигеоида:

а) получение данных для обработки астрономо-геодезических

сетей методом проектирования;

б) определение геодезических высот при обработке геодезиче-

ских сетей как пространственных построений;

в) математическая обработка гиротеодолитных измерений. Из-

вестно, что гиротеодолиты фиксируют положение плоскости астро-

номического меридиана, так что в полученные ими направления

нужно вводить ту же поправку т) tg В, что и в астрономические

азимуты при определении азимутов Лапласа;

г) вывод параметров референц-эллипсоида, наиболее подходя-

щего к ограниченной территории, и общеземного эллипсоида;

установление исходных геодезических дат; определение взаимной

ориентировки различных геодезических систем координат. Эта

группа задач будет рассмотрена во второй части курса.

В настоящее время с развитием основных геодезических пост-

роений и применением радиогеодезических средств потеряло зна-

чение еще одно приложение астрономо-геодезических уклонений

отвеса — определение плановых геодезических координат пунктов

обоснования для мелкомасштабного картографирования путем

введения поправок за уклонения отвеса в наблюденные астроно-

мические координаты (см. [28, § 66]).

§ 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УКЛОНЕНИЙ ОТВЕСА

ПО АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО

НИВЕЛИРОВАНИЯ

В данном и последующих двух параграфах рассмотрим различ-

ные методы получения астрономо-геодезических уклонений отвеса

с использованием их непосредственных определений по астрономо-

геодезическим данным в астропунктах и с последующей интер-

поляцией различивши методами между этими пунктами.

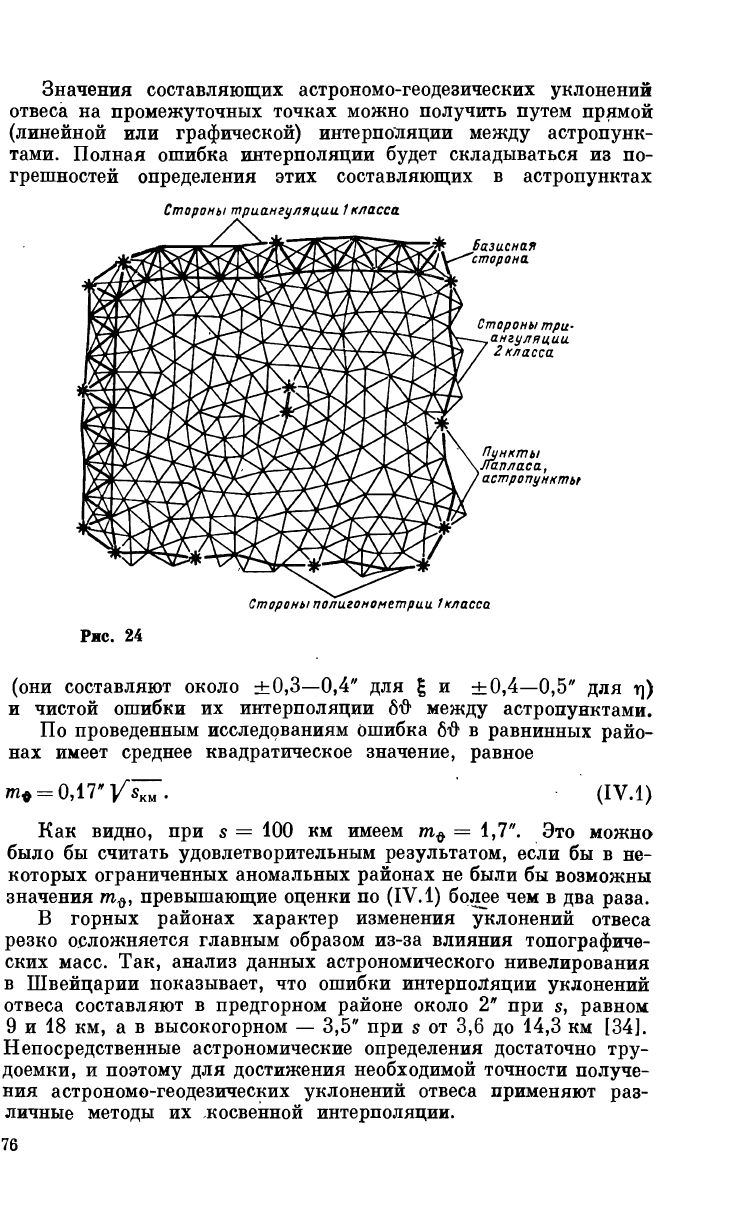

В СССР астрономические определения широты и долготы

выполнены на всех пунктах Лапласа как в триангуляции 1 класса,

созданной в виде полигонов, так и в заполняющей ее сети 2 класса.

Дополнительные определения выполняют, как правило, в сред-

них пунктах звеньев 1 класса. В результате мы имеем типичную

€хему расположения астропунктов в пределах полигона 1 класса,

показанную на рис. 24. В среднем расстояние s между астропунк-

тами составляет 100 км.

Значения составляющих астрономо-геодезических уклонений

отвеса на промежуточных точках можно получить путем прямой

(линейной или графической) интерполяции между астропунк-

тами. Полная ошибка интерполяции будет складываться из по-

грешностей определения этих составляющих в астропунктах

Стороны триангуляции

1

класса

базисная

'сторона

Стороны три-

ангуляции

2 класса

Пункты

Лапласа,

астропункты

Стороны полигонометрии 1класса

Рис.

24

(они составляют около ±0,3—0,4" для £ и ±0,4—0,5" для т))

и чистой ошибки их интерполяции между астропунктами.

По проведенным исследованиям ошибка в равнинных райо-

нах имеет среднее квадратическое значение, равное

m, =

0,17*/5~

(IV.1)

Как видно, при s = 100 км имеем т

ь

= 1,7". Это можно

было бы считать удовлетворительным результатом, если бы в не-

которых ограниченных аномальных районах не были бы возможны

значения т$, превышающие оценки по

(IV.

1) более чем в два раза.

В горных районах характер изменения уклонений отвеса

резко осложняется главным образом из-за влияния топографиче-

ских масс. Так, анализ данных астрономического нивелирования

в Швейцарии показывает, что ошибки интерполяции уклонений

отвеса составляют в предгорном районе около 2" при s, равном

9 и 18 км, а в высокогорном — 3,5" при s от 3,6 до 14,3 км [34].

Непосредственные астрономические определения достаточно тру-

доемки, и поэтому для достижения необходимой точности получе-

ния астрономо-геодезических уклонений отвеса применяют раз-

личные методы их косвенной интерполяции.

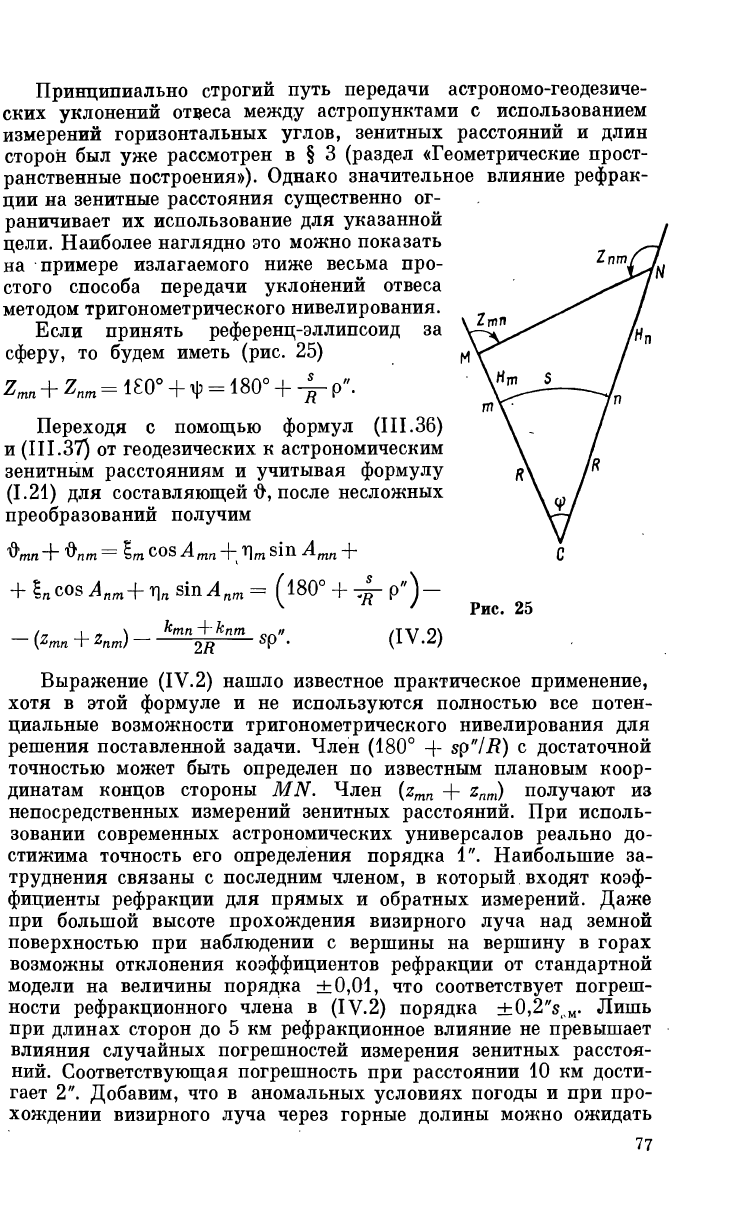

Принципиально строгий путь передачи астрономо-геодезиче-

ских уклонений отвеса между астропунктами с использованием

измерений горизонтальных углов, зенитных расстояний и длин

сторон был уже рассмотрен в § 3 (раздел «Геометрические прост-

ранственные построения»). Однако значительное влияние рефрак-

ции на зенитные расстояния существенно ог-

раничивает их использование для указанной

цели. Наиболее наглядно это можно показать

на примере излагаемого ниже весьма про-

стого способа передачи уклонений отвеса

методом тригонометрического нивелирования.

Если принять референц-эллипсоид за

сферу, то будем иметь (рис. 25)

Z

m

+ Z

nn

= 1£0° + ф = 180° + р".

Переходя с помощью формул

(II

1.36)

и

(II

1.37) от геодезических к астрономическим

зенитным расстояниям и учитывая формулу

(1.21)

для составляющей после несложных

преобразований получим

®тп

+

$пт

=

lm

COS

А

тп

+

У\

т

sin А

тп

+

+

In cos

А

пт

+

т|

л

sin А

пт

= (180° + ^ р")-

-

{Zmn

+ Z

nm

) - **"+*™ ф".

(I

V.2)

Рис.

25

Выражение (IV.2) нашло известное практическое применение,

хотя в этой формуле и не используются полностью все потен-

циальные возможности тригонометрического нивелирования для

решения поставленной задачи. Член (180° + sp"/R) с достаточной

точностью может быть определен по известным плановым коор-

динатам концов стороны MN. Член {z

mn

+ z

nm

) получают из

непосредственных измерений зенитных расстояний. При исполь-

зовании современных астрономических универсалов реально до-

стижима точность его определения порядка 1". Наибольшие за-

труднения связаны с последним членом, в который входят коэф-

фициенты рефракции для прямых и обратных измерений. Даже

при большой высоте прохождения визирного луча над земной

поверхностью при наблюдении с вершины на вершину в горах

возможны отклонения коэффициентов рефракции от стандартной

модели на величины порядка

±0,01,

что соответствует погреш-

ности рефракционного члена в (IV.2) порядка ±0,2"s

м

. Лишь

при длинах сторон до 5 км рефракционное влияние не превышает

влияния случайных погрешностей измерения зенитных расстоя-

ний. Соответствующая погрешность при расстоянии 10 км дости-

гает 2". Добавим, что в аномальных условиях погоды и при про-

хождении визирного луча через горные долины можно ожидать

значительно большего рефракционного влияния, чем оценено

нами.

Конечно, наличие избыточных передач уклонений отвеса

в сплошных сетях и достаточное число астрономических пунцтов

позволяют несколько

у

локализовать накопление погрешностей.

Возникает даже возможность определять из единой обработки

не только составляющие уклонений отвеса, но и средние коэф-

фициенты рефракции для пунктов наблюдений [124]. Однако

в целом метод передачи или интерполяции уклонений отвеса с по-

мощью тригонометрического нивелирования недостаточно наде-

жен и точен по сравнению с другими методами, которые мы рас-

смотрим далее. Но метод тригонометрического нивелирования все

равно успешно применяют в горах с целью определения высот

пунктов геодезических сетей, так что возникает лишь сравнительно

простая дополнительная камеральная обработка проведенных

измерений. Она вряд ли обеспечит более надежные результаты

по сравнению с другими методами, но позволит получить полез-

ную предварительную информацию об уклонениях отвеса.

Как известно из теории фигуры Земли, при наличии гравимет-

рических данных на всю земную поверхность возможно вычис-

лить по аномалиям еилы тяжести составляющие абсолютных

уклонений отвеса g и т], относящиеся к уровенному эллипсоиду,

центр которого совмещен с центром масс Земли. Строгое решение

этой задачи получено М. С. Молоденским, В. В. Броваром и дру-

гими авторами (см. главу

VIII

в [108]). Достаточно точная в боль-

шинстве случаев формула, являющаяся развитием известной

формулы Венинг-Мейнеса, получена Пеллиненом и имеет вид [86]

где if, А — сферическое расстояние и азимут по направлению

от исследуемой точки на текущую, Q (ф) — функция Венинг-

Мейнеса, Ag' — аномалия Фая, равная сумме аномалии в сво-

бодном воздухе и поправки за рельеф Ag

?

вида

§ 20. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ДЛЯ ИНТЕРПОЛИРОВАНИЯ АСТРОНОМО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ УКЛОНЕНИЙ ОТВЕСА

(IV.3)

(IV.4)

о о

R

—

средний радиус Земли,

г —

расстояние

от

исследуемой точки

до текущей,

r

0

= 2R sin \-, б —

плотность топографических

(h

— h) —

разность высот текущей

и

исследуемой точек.

При интерполяции астрономо-геодезических уклонений ответа

между соседними астропунктами пользуются формулами

Величины

(I —

£')инте

Р

п

и (т| —

л)ннте?п

находят путем сравне-

ния составляющих астрономо-геодезических

и

гравиметрических

уклонений отвеса

в

астрономических пунктах, расположенных

в исследуемой области,

и

интерполяции полученных разностей,

обычно линейной

или

графической,

на всю эту

область. ]У1.

С. Мо-

лоденским показано

[69], что

достаточно учесть влияние области

2 радиусом

р в 3—4

раза большим,

чем

радиус

г

исследуемой обла-

сти

а,

чтобы изменение разностей

(£' — £) и (т] — rj)

можно было

бы считать линейным.

Организационно выгодно иметь' «скользящую» область

2>

представляющую собой

в

каждой точке вычисления круг задан-

ного радиуса

Rip

с

,

описанный вокруг этой точки (рис.

26). В

СССР

расстояния между астропунктами редко превышают

200 км,

и поэтому оказался достаточным стандартный радиус учета влия-

ния аномалий силы тяжести, равный

Rip

0

= 305,4 км.

Влияние

зоны радиуса

48,6 км

вычисляют обычно вручную, пользуясь

набором круговых палеток

В. Ф.

Еремеева

* (см. [69, 76,

108]),

а влияние кольцевой зоны между радиусами

48,6 и 305,4 км вы-

числяют

на

электронно-вычислительной машине,

по

средним ано-

малиям

Фая,

заготовленным

для

трапеций размером

(5' по ши-

роте

Х7,5' по

долготе).

В

§ 15 мы уже

отмечали преимущества использования

как

в геодезических,

так и в

геолого-геофизических целях карт

не-

полных топографических аномалий

Д#",

переходящих

в

равнин-

ных районах

в

аномалии Буге.

Эти

карты выгодно использовать

и

при

вычислении уклонений отвеса,

для

чего аномалии

Фая

пред-

ставляют

в

виде, подобном

(II

1.23):

масс,

(IV.6)

Ag'

= Ag" + kh,.

\

(IV.7)

*

Некоторые сведения

о

палетке

Еремеева даны

в § 23.