Пеллинен Л.П. Высшая геодезия (Теоретическая геодезия)

Подождите немного. Документ загружается.

Рис.

14

а благодаря использованию азимутальных условий при уравни-

вании — повысить точность всех элементов геодезической сети.

Наиболее важное значение азимутов Лапласа состоит в том,

что они обеспечивают азимутальную ориентировку астрономо-

геодезической сети в принятой экваториальной системе коор-

динат с одинаковой точностью во

всех частях сети.

Задачу азимутальных опреде-

лений в рамках метода проекти-

рования можно трактовать как

определение положения в эквато-

риальной системе координат нор-

мального сечения тп (рис. 14) по-

верхности относимости, которое

'

л

является проекцией на нее измерен-

ного направления MN. Проведем

. последующее изложение, предпо-

лагая для простоты, что поверх-

ность относимости является сфе-

рической.

Рассмотрим случай, когда зенитное расстояние земного пред-

мета N равно 90° и, следовательно, в направление на него не

возникает поправок за уклонения отвеса. Допустим, что имеются

погрешности АВ и AL геодезических координат, принятых при

вычислении азимута Лапласа для направления MN. Они приведут

к тому, что за проекцию направления MN на поверхность отно-

симости вместо тп будет принята дуга т'п' (см. рис. 14). Через

р на рис. 14 обозначено положение полюса. Геодезический

азимут в смещенном положении точки т будет равен А -\- АА,

где АА — ошибка азимута, вызванная погрешностями геодези-

ческих координат. Она согласно формуле (П.8) будет в рассматри-

ваемом случае равна

А А = AL sin В.

Проведем на рис. 14 линию иг'//, параллельную истинному

геодезическому меридиану тр, проходящему через проекцию

пункта М на отсчетную поверхность. Угол у при т' есть сближе-

ние меридианов, которое в сферическом приближении, как из-

вестно, равно

Y

= ALsin5,

т. е. совпадает с АА. Это означает, что угол

р'т'п'

равен А. Таким

образом, из-за погрешностей геодезических координат происходит

лишь параллельное смещение проекции направления, для которое

определен азимут Лапласа. Поэтому, как отметил впервые

Д. А. Ларин [50], дирекционные углы не испытывают изменений

(исключая изменение редукции за отклонение от осевого мери-

диана).

В общем случае, когда зенитное расстояние направления

MN не будет равно 90°, будет иметься некоторая зависимость

ориентировки тп в экваториальной системе координат от погреш-

ностей В и L, что будет связано с влиянием этих погрешностей

на редукцию за уклонение отвеса для направления на земной

предмет. Согласно формулам (П.2) и

(1.20)

это влияние будет

равно

ЬА = (Д£ sin

A—AL

cos A cos B) ctg z.

(II.

9)

Даже при очень больших погрешностях геодезических коор-

динат, достигающих в линейной мере 30 м, член в скобках не

превысит 1". Поэтому величина ЬА будет меньше 0,1" при углах

наклона направлений геодезической сети до 6°. Учитывая, что

большие углы наклона в протяженных геодезических сетях весьма

редки и что возникающие погрешности не носят систематического

характера, в целом можно считать, что влияние погрешностей

геодезических координат на определение пространственной ори-

ентировки геодезических сетей из азимутальных определений

пренебрегаемо мало.

Отметим, что геодезический азимут может быть получен прямым

методом из непосредственного измерения угла, находящегося

между соответствующим образом подобранными звездами и зем-

ным предметом, без привлечения других астрономических наблю-

дений [105]. Однако такой азимут отличается лишь способом,

определения, и к нему относится полностью дискуссия в этом

параграфе, в том числе и формула

(II.9)

для оценки влияния

погрешностей геодезических координат на пространственную

ориентировку элементов сети, редуцированных на референц-

эллипсоид*.

§ 8. РЕДУКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Редукции свето- и радиодальномерных измерений

Общей особенностью рассматриваемых измерений является то,

что с их помощью непосредственно получают «наклонные даль-

ности» — расстояния между геодезическими пунктами при на-

земных измерениях или расстояния между самолетом и целями

на Земле в случае применения самолетного радиодальномера.

В последнем случае возможны длины измеряемых линий до 600 км

* Определенные требования к точности геодезических долгот и широт,

конечно, возникают, когда по астрономическим наблюдениям и экваториаль-

ным координатам пунктов геодезической сети необходимо получить те или

иные элементы сети (в том числе азимуты) в топоцентрических горизон-

тальных системах координат для этих пунктов.

при разностях высот самолета

и

цели

в

несколько километров.

Выполненные исследования показывают ([73],

§21), что

даже

при таких больших расстояниях возможно

с

достаточной точностью

порядка

1 : 2 500

ООО принимать поверхность относимости

за

сферу, радиус^которой равен радиусу кривизны референц-эллип-

соида вдоль измеряемой линии,

N

Р

1

+*'

8

cos2 В cos

2

А

9

где

А —

азимут линии.

С точностью

до е

4

p = R

B

^l —JL.

C

OS

2

В

COS

2A^j ,

(11.10)

можно записать

(11.11)

глл

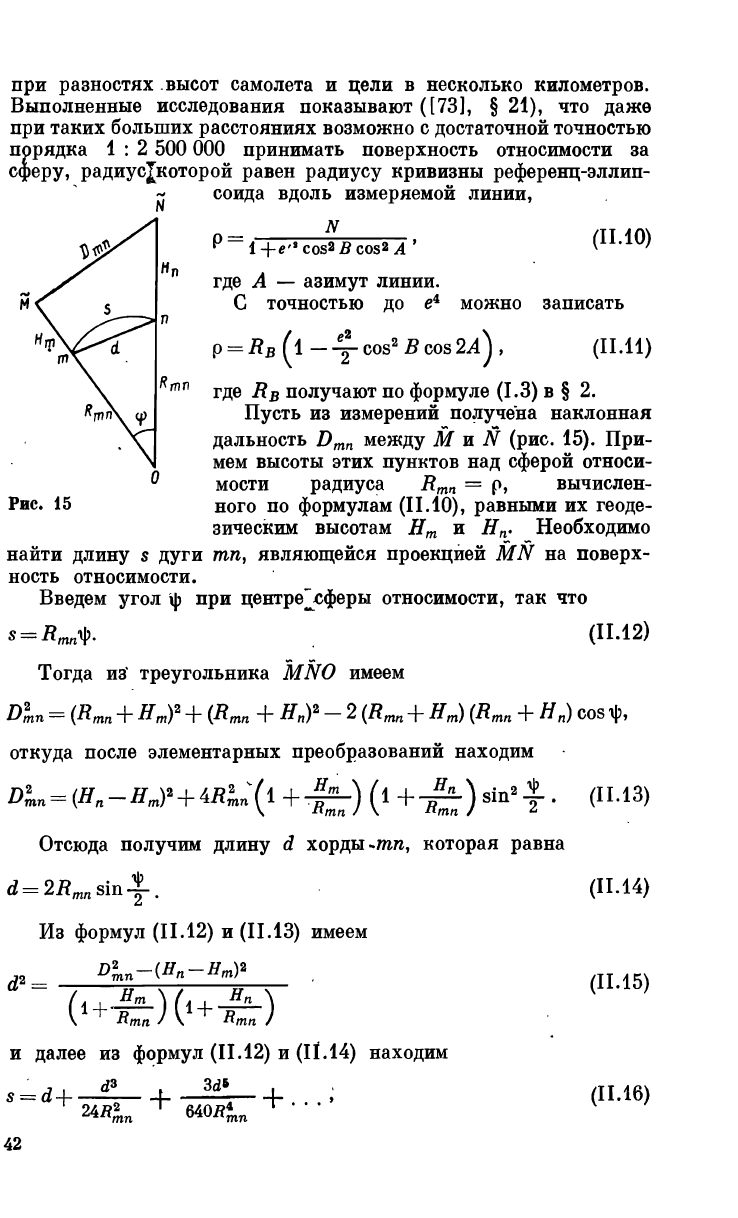

Рис.

15

где

R

B

получают

по

формуле

(1.3) в § 2.

Пусть

из

измерений получена наклонная

дальность

D

mn

между

М и N (рис. 15).

При-

мем высоты этих пунктов

над

сферой относи-

мости радиуса

R

mn

= р,

вычислен-

ного

по

формулам

(11.10),

равными

их

геоде-

зическим высотам

Н

т

и Н

п

.

Необходимо

найти длину

5

дуги

тп,

являющейся проекцией

MN на

поверх-

ность относимости.

Введем угол

\|> при

центре^сферы относимости,

так что

*

=

Rmnty-

(И.12)

Тогда

из'

треугольника

MNO

имеем

D

mn

=

(Rmn

+ Нт)

2

+

(Rmn

+

#к)

2

- 2 (R

mn

+ #m)

(Rmn

+ H

n

)

COS

откуда после элементарных преобразований находим

Dl

n

=

(Я„

- H

m

f +

4Л»,

n

v

(l

+

-^-)

(l + )

sin

2

± .

Отсюда получим длину

d

хорды -яш, которая равна

(11.13)

d

=

2i?

mn

sin-f.

d

2

Из формул

(11.12)

и

(11.13)

имеем

D

2

mn

-(H

n

-H

m

)*

О

Rmn

) ( ^mn )

и далее

из

формул

(11.12)

и

(П.14) находим

24Л

2

(11.14)

(11.15)

(11.16)

Формулы (11.11), (11.15) и (11.16)

решают редукционную

за-

дачу. Отметим,

что

строгие замкнутые формулы

для вы-

числения

d с

учетом того,

что

отсчетная поверхность явля-

ется эллипсоидом, получены

М. С.

Молоденским

[65, 69].

Редукции базисных

измерений

При базисных измерениях, выполняемых

инварными проволоками, редуцируют

на м

поверхность референц-эллипсоида ломаную

линию, составленную

из

пролетов базиса,

равных

по

длине инварной проволоке. При-

меним ранее выведенную формулу

(11.15)

для приведения

к

поверхности эллипсоида

длины отдельного пролета

сШ (рис. 16)*.

Обо-

значим

dH = Н

п

— Н

т

. По

малости про-

лета примем

в

знаменателе формулы

Н

п

& Н

т

Я.

Можно также пренебречь отличием длин хорды

d

и дуги

s

(последнюю будем обозначать через

ds). В

результате

получим

ds>.

dD

*-

dm

(

1+

^г)

2

(11.17)

Представим, пользуясь формулой обобщенного астрономиче-

ского нивелирования

(1.36) в § 3,

dH

2

= dh

2

-2^rdhdl

dl

2

где

dk —

превышение, полученное

из

геометрического нивелиро-

вания, между концами пролета базиса,

О —

составляющая укло-

нения отвеса

в

направлении

ds, dl —

горизонтальное проложение

пролета базиса.

Членом, включающим

Ф

2

, по

малости можно пренебречь.

Величину

dl с

достаточной точностью можно получить

из

формулы

dl

2

= dD

2

-dh

2

. (11.18)

Таким образом,

А

dl

2

(

л 1

° ^

dh

dD

2

-dH

2

.

:dl

2

+

2-£rdhdi:

(11.19)

Подставим полученный результат

в

числитель формулы

(11.17)

п

,, , - . -TTI

»

имеем

р"

dl J ' р dl

и извлечем корень. Поскольку

^1 +

^г-^у)

/2

^1 +

dl

+

7jr

dh

ds

=

1+-

Н

*

По

построению

Ф на рис. 16

имеет знак минус.

После разложения

в ряд

Тейлора множителя

\

получим

ds=dl-

-J?- dl + dl + ^- dh. (11.20)

Редуцированная длина всего базиса получается путем интег-

рирования формулы

(11.20) и

может быть записана

с

достаточной

точностью

как

Здесь

/ —

длина базиса после введения поправок

в

отдельные

его пролеты

за

приведение

к

горизонту. Индексом «ср» обозначены

средние значения

по

всему базису. Наибольшую величину имеет

поправка

-^-L

Последний член

в (11.21)

имеет значение лишь

при больших углах наклона трассы базиса.

При

равномерном

наклоне базиса выгодно записать

j # dh ^ ctg z j

О

dl = I ctg

zfl

cp

,

(11.22)

s s

где

z —

среднее зенитное расстояние вдоль пролетов базиса.

§

9.

ТРЕБОВАНИЯ

К

ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТ

КВАЗИГЕОИДА

И

УКЛОНЕНИЙ ОТВЕСА, СВЯЗАННЫЕ

С РЕШЕНИЕМ РЕДУКЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

Рассмотрим требования, которые предъявляет математическая

обработка астрономо-геодезических сетей методом проектирования

к знанию геодезических высот

и

уклонений отвесных линий.

При этом будем полагать,

как уже

указывалось ранее,

что

нормаль-

ные высоты определены

с

достаточной точностью

и

затруднения

при вычислении геодезических высот будут связаны лишь

с

опре-

делением высот квазигеоида.

Учитывая,

что / ^ s, из

формулы

(11.21)

получим зависимость

влияния погрешностей высот квазигеоида

на

относительную

погрешность редуцируемой линии

т-= -•§-. <"-

23

>

Если считать допустимой относительную погрешность

в s

порядка

1:2- 10

е

, то

получим допустимую погрешность высоты

квазигеоида порядка

3 м.

Указанный расчет целиком применим

и

к

обработке линейных измерений, исполненных светодально-

мерами

и

радиогеодезической аппаратурой.

Высоты квазигеоида практически

не

оказывают влияния

при

вычислении редукций горизонтальных направлений

за

высоту

наблюдаемого пункта. Даже

при

неудовлетворительном подборе

референц-эллипсоида значения

£ не

должны превышать

200 м,

что

в

худшем случае

(В = 0°, А = 45°)

приводит

к

несуществен-

ному изменению редукции

v" на 0,02".

Влияние погрешностей составляющей уклонения отвеса

р

на редукцию горизонтального направления согласно (TI.2) равно

fii/

=

6pctgz. (11.24)

Из

(11.21) и (11.22)

получаем формулу влияния погрешностей

составляющей уклонения отвеса

Ф на

относительную погрешность

s

p"J^- = 60ctgz. (11.25)

Если принять одинаковые допустимые значения 8г//р"

=

=

0,1

"/р"

= 8s/s =1:2-10

6

, то

требования

к

точности определе-

ния

р и #

окажутся также одинаковыми

и

равными

бр^

60

«0,1*

ctg z. (11.26)

Так

как

среднее квадратическое значение уклонений отвеса

в равнинных районах составляет около

5", то

возникающие

редукции пренебрегаемы

при tg z >> 50, т. е. при

углах наклона,

меньших

1°. Это

условие почти всегда соблюдается

в

равнинных

районах,

так что

редукциями

за

уклонения отвеса

в них

можно

пренебречь.

В

горных районах средние значения уклонений

отвеса составляют

10—15", а

отдельные значения превышают

40".

Углы наклона геодезических построений обычно составляют

несколько градусов,

а

иногда достигают десятков градусов.

Здесь учет поправок

за

уклонения отвеса обязателен. Обычно

достаточно определять уклонения отвеса

со

средней квадратиче-

ской погрешностью

2" (это

соответствует

tg z = 5),

хотя бывают

и случаи, когда желательна более высокая точность. Последнее

касается прежде всего специальных инженерно-геодезических

построений

или

геодезических сетей

на

геодинамических полиго-

нах, создаваемых

с

целью изучения движений земной коры

на

ограниченных площадях. Заметим,

что

самые большие углы

наклона

по

измеряемым линиям бывают

при

свето-

и

радио-

дальномерных измерениях. Непосредственно

из (11.15)

вытекает

формула, удобная

для

расчета относительной погрешности этих

измерений,

6s

(Н

п

-Н

т

)ЬМ1

где

6АЯ —

погрешность приращения геодезической высоты вдоль

измеряемой стороны.

Если, как и раньше, принять, что &s/s = 1 : 2- 10

е

, то имеем

Как пример укажем, что полная погрешность приращения

геодезической высоты при Н

п

— Н

т

= 1 км и s = 4 км (случай,

возможный в горах) допустима лишь порядка 8 мм. Выполнение

столь высокого требования затруднительно не столько с точки

зрения определения приращений высот квазигеоида, сколько

приращений нормальных высот.

При больших углах наклона наиболее эффективна совместная

обработка плановых и высотных построений, как единого про-

странственного построения (см. § 3). Такая обработка наи-

более естественна при использовании метода тригонометри-

ческого нивелирования, который в горах дает результаты, срав-

нимые по точности с .геометрическим нивелированием, в особен-

ности при небольших длинах сторон.

§ 10. ПОПРАВКИ М. С. МОЛОДЕНСКОГО

ЗА РАЗВЕРТЫВАНИЕ

До сих пор мы не останавливались на основной трудности

применения метода проектирования. Она состоит в том, что для

вычисления уклонений отвеса и последующего определения по

ним астрономо-геодезических высот квазигеоида необходимо за-

ранее знать геодезические координаты В, L астрономических

пунктов. Иначе говоря, с необходимой точностью предварительно

должна быть решена конечная задача обработки астрономо-

гёодезической сети — определены положения ее пунктов в сис-

теме принятого референц-эллипсоида. До того как было проведено

астрономическое (или астрономо-гравиметрическое) нивелирова-

ние,

указанные координаты могли быть получены лишь принци-

пиально нестрогим методом развертывания, который, как мы уже

отмечали, при неудачном подборе поверхности относимости и ис-

ходных геодезических дат приводит к существенным погреш-

ностям геодезических координат. Такая ситуация сложилась

в свое время в нашей стране при использовании как поверхности

относимости референц-эллипсоида Бесселя. Позднее аналогичные

затруднения возникли и за рубежом при развитии континенталь-

ных геодезических построений в Евразии, Африке и Америке.

В них геодезические координаты и высоты квазигеоида переда-

вались по дугам протяженностью до 10 ООО км и более и даже

хорошо подобранный на начальном участке дуги референц-эл-

липсоид сильно отклонялся от геоида в конце дуги.

Выход из затруднений был найден М. С. Молоденским [63].

Он в 1944 г. детально рассмотрел искажения геодезических

координат и высот квазигеоида из-за погрешностей метода раз-

вертывания и предложил формулы, позволяющие получить точ-

ные геодезические координаты и высоты квазигеоида по данным

первичных вычислений методом развертывания. Тем самым был

разорван порочный круг на пути применения метода проектиро-

вания. Вопросы вычисления поправок за

развертывание нашли отражение в работах

[64, 69, 74, 90].

Чистые

отвеса

и смешанные уклонения

'соид

Рис. 17

Важным моментом в теории поправок

за развертывание является введенное Моло-

денским понятие чистых и смешанных укло-

нений отвеса. Чистое уклонение отвеса и

полностью совпадает с рассмотренным нами

в § 2 — это угол между отвесной линией

в некоторой точке физической поверх-

ности М (рис. 17) и нормалью к референц-

эллипсоиду в этой точке. В основании этой

нормали на эллипсоиде лежит точка /та. Именно ее координаты

В,

L определяют из двухмерной обработки астрономо-геодезической

сети после редуцирования последней на поверхность эллипсоида.

Допустим теперь, что из-за разного рода погрешностей полу-

ченные из обработки сети координаты точки т соответствуют

смещенной точке т'. Тогда при формальном вычислении соста-

вляющих астрономо-геодезического отвеса в точке М по формулам

(1.20)

мы получим составляющие смешанного уклонения отвеса и,

которое геометрически представляет собой угол между отвесной

линией в М и линией Mm, параллельной нормали к эллипсоиду

т'т"

в точке т'. В дальнейшем будем полагать, что единственной

причиной погрешности положения точки т являются искажения,

вносимые методом развертывания. В отличие от составляющей

чистого уклонения отвеса Ф через 9 будем обозначать составля-

ющую смешанного уклонения отвеса в некотором заданном на-

правлении под азимутом А.

Поправки за развертывание. Общий случай

Если пренебречь второстепенными искажениями, вносимыми

неучетом поправок за уклонения отвеса при методе развертывания,

то можно считать, что как при методе развертывания, так и при

методе проектирования проведена идентичная строгая промежуточ-

ная операция — проектирование элементов каждого звена на

квазигеоид по нормалям к референц-эллипсоиду. Затем при методе

проектирования редуцированные элементы проектируют по тем

же нормалям

на

поверхность реферепц-эллипсоида,

а при

методе

развертывания

—

развертывают

с

сохранением длины

на той же

поверхности.

Это

позволяет полагать

нам в

последующих выво-

дах,

что

геодезические пункты

уже

перенесены

на

поверхность

квазиг^оида,

и

изучать различие

в

вычислительной обработке

Рис.

18 Рис. 19

Пусть ABC...MN...ST

(рис. 18) —

линия, соответствующая

проекции концов звеньев

на

квазигеоид. После проектирования

ее

на

эллипсоид имеем ломаную

abc...mn...st, а в

случае приме-

нения метода развертывания

—

ломаную

a'b'c'...m'n'...s't'. В об-

щем случае полагаем,

что

пункт

А не

является начальным пунктом

геодезической сети

и что уже

накопились искажения из-за при-

менения метода развертывания

при

передаче координат

к

пункту

А.

Рассмотрим одно

из

звеньев

MN.

Пренебрегая эффектами,

связанными

с

эллипсоидальностью поверхности относимости,

можно считать,

что

проекция звена

на

эллипсоид

тп

лежит

в од-

ной нормальной плоскости

Р с MN (рис. 19). Что

касается звена

т'п', полученного методом развертывания,

то оно

имеет

ту же

длину

s

mn9

что и MN.

Ориентировка звеньев

тп и т'п'

задается

одними

и

теми

же

астрономическими определениями.

Это

хорошо

показано

на рис. 14 и в

связанных

с ним

рассуяедениях

(§ 7)

о роли азимутов Лапласа. Нами было показано,

что

линия

тп'

при любых погрешностях геодезических координат, порядок

которых равен уклонению отвеса, является дугой

на

сфере,

параллельной

тп. Это

значит,

что в

пределах сделанных выше

допущений отрезок

т'п'

параллелен нормальной плоскости

Р,

так

что

можно провести

в

этой плоскости отрезок

MN',

равный

и параллельный

т'п'

<

Исходя

из рис. 18,

запишем теперь векторное уравнение

АВ

+

ВС+. .

.

+ MN+. . . + ST = -~aA + aa

f

+Vb' +

+

6V + . . . + nJn' + . . .+VP

—

tP + tf.

Перегруппируем

его в

удобный

для

последующих преобразо-

ваний

вид

—

tt' + tT =~аА ~^аа' + (ЛВ — а/Р) +

+

(BC-Vc')

+ . . . +

(Ш-п?п')

+ . . .+ (5?-7f').

(И.28)

V

Вектора

МН' и

ти'тг' равны

и

параллельны,

а

поэтому

MN-mrt'=Ш-Ш'

= N

T

N.

Выясним смысл отрезка

N'N (см. рис. 19).

Пусть интервал

MN настолько

мал, что в

пределах

его

наклон квазигеода можно

принять постоянным.

В

средней точке

К

интервала

MN

проведем

перпендикулярную

к

нему линию

KZ,

которая будет проекцией

отвесной линии

в К на

нормальную плоскость

Р,

совпадающую

с

рис. 19.

Через

KZ" и K'Z

r

обозначены параллельные линии.

Линия

K'Z'

совпадает

с

нормалью

к

эллипсоиду

в

средней точке

К' дуги

т'п'.

Таким образом,

в

соответствии

с

определением

смешанного уклонения отвеса угол

в

тп

между

KZ" и KZ

является

составляющей этого уклонения

в

направлении

MN. По

построению

KZ"

_[ MN' и,

значит, величине

Q

mn

также равен угол

при М

в треугольнике

MNN'. Так как MN = MN' =

s

mnJ

то

Последний результат есть

не что

иное,

как

изменение высоты

квазигеоида, которое получилось

бы,

если использовать смешанные

уклонения отвеса,

а

именно,

по

аналогии

со

вторым членом фор-

мулы

(1.36)

имеем

N'N

=

A&

n

=

--^-w (11.29)

Знак минус поставлен

в

соответствии

с

принятыми ранее

знаками составляющих уклонений отвеса

и

высот квазигеоида

(уменьшению последних соответствует положительное значение

О).

Для

отличия

от

точного превышения квазигеоида результату

вычисления

по

смешанным уклонениям отвеса приписано обозна-

чение

А%'

тп

вместо

Д£

Т/Г

.