Пинчук С.И. Организация эксперимента при моделировании и оптимизации технических систем

Подождите немного. Документ загружается.

131

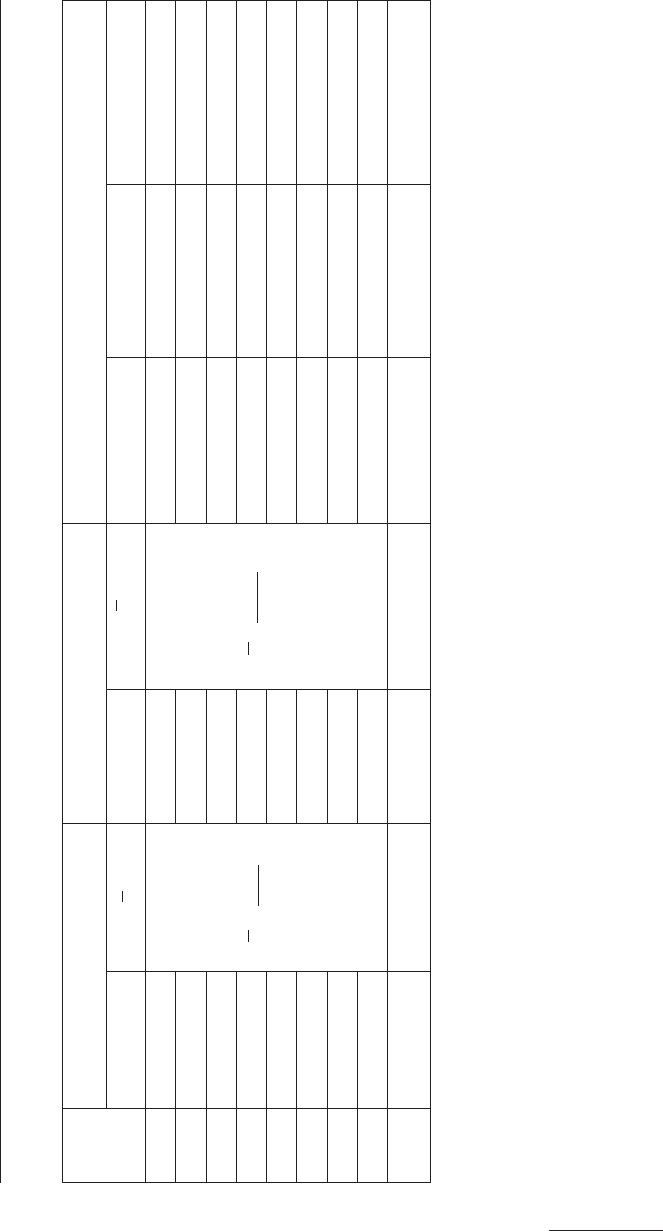

Таблица 6.2

Исходные данные и вспомогательные расчеты

№

опыта

Давление

Р, МПа

Плотност

ь

γ, г/см

3

Вспомогатель

ные данные

х

i

x

y

i

y

x

i

y

i

x

i

2

y

i

2

1 100

=

368,75

5,00

=

6,38125

500

10000 25,0000

2 150

5,40

810 22500 29,1600

3 200

5,65

1130 40000 31,9225

4 300

6,30

1890 90000 39,6900

5 400

6,74

2696 160000 45,4276

6 500

7,06

3530 250000 49,8436

7 600

7,38

4428 360000 54,4644

8 700

7,52

5264 490000 56,5504

n = 8 ∑x

i

= 2950

∑y

i

= 51,05

∑x

i

y

i

= 20248

∑

x

i

2

= 1422500

∑

y

i

2

= 332,0585

=

n

x

=x

i

∑

=

n

y

=y

i

∑

132

рия t

расч.

по формуле (6.10), предварительно определив величину

стандартной ошибки коэффициентов уравнения регрессии по фор-

муле (6.11).

000169,0=

1422500

·

)2–8(

248,0

=S

i

b

;

88,28479=

000169,0

8131,4

=t

0

расч.b

;

16568,25=

000169,0

004253,0

=t

1

расч.b

.

Расчетные значения коэффициентов t

расч.b

0

и t

расч.b

1

превышают

табличное, равное 2,45 при уровне значимости α = 0,05 и числе

степеней свободы f = n – 2 = 6. Следовательно, коэффициенты урав-

нения регрессии b

0

и b

1

статистически значимы.

Можно записать линейное уравнение регрессии:

γ = 4,8131 + 0,004253 · Р, г/см

3

.

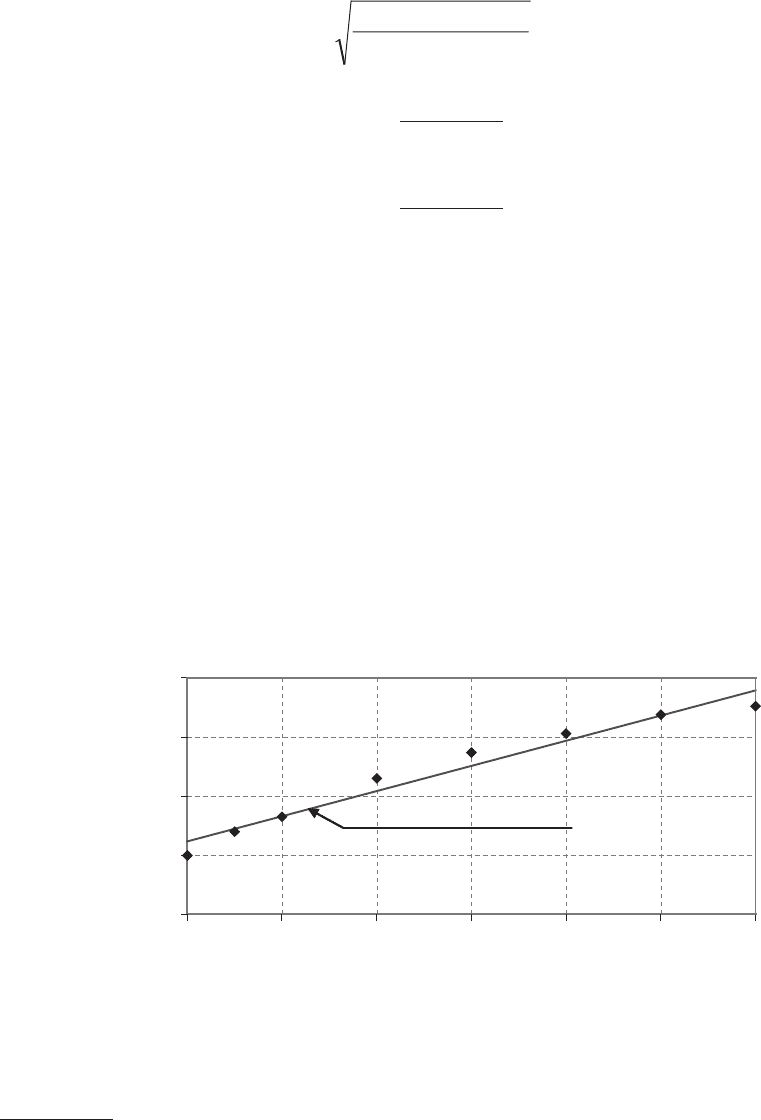

На рисунке 6.2 графически изображены результаты измерений

плотности прессовок (их математические ожидания) при различ-

ных давлениях прессования и нанесена линия регрессии

γ на Р в

соответствии с выполненными расчетами параметров её уравне-

ния.

y = 4,8131+0,004253P

4

5

6

7

100 200 300 400 500 600 Р, МПа

γ,

г/см

3

рис 6.2. Зависимость плотности прессовок γ

от давления прессования

Р

133

Определяем величину коэффициента парной корреляции по

формуле (6.18).

98,0=

)05,51–0585,332·8) (2950–1422500·8(

05,51·2950–20248·8

=r

22

yx

.

Поскольку величина

r

yx

близка к единице, можно, даже не выпол-

няя проверки его статистической значимости, сделать вывод о нали-

чии тесной линейной корреляционной связи параметров γ и Р.

Для проверки гипотезы об адекватности полученного уравнения

регрессии экспериментальным данным выполняем расчет величи-

ны критерия Фишера F

расч.

, используя вспомогательные данные,

приведенные в таблице 6.3.

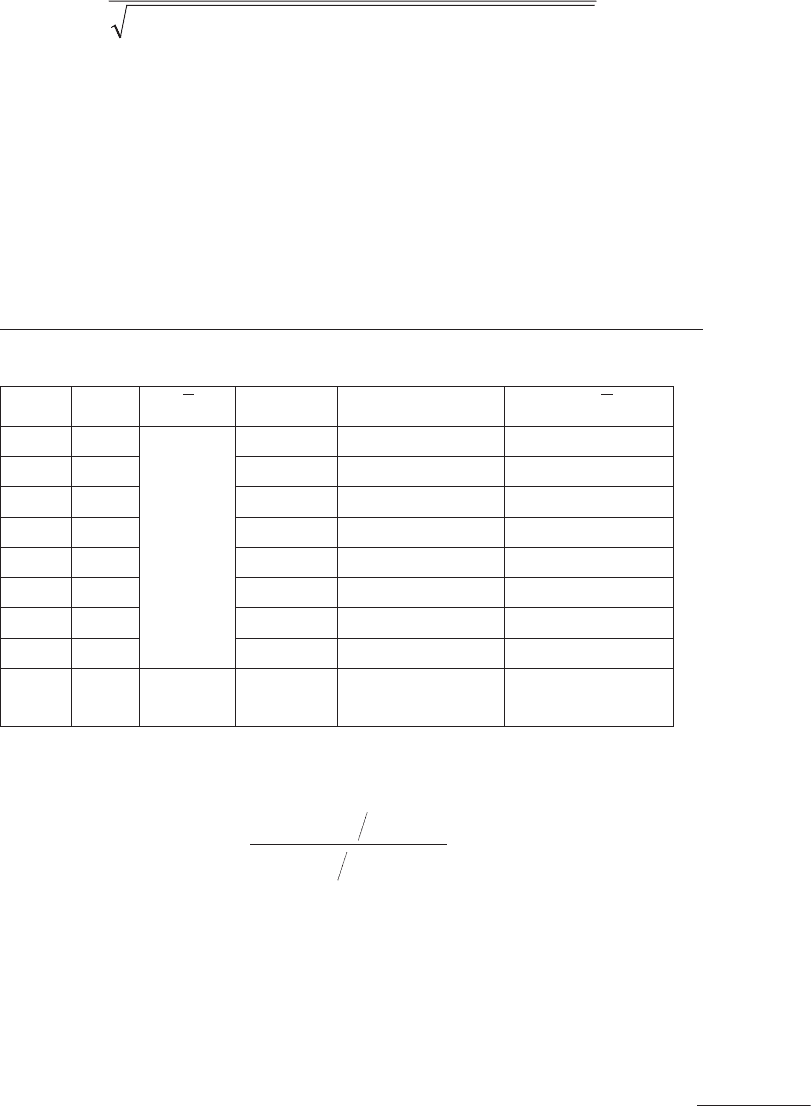

Таблица 6.3

Данные вспомогательных расчетов для вычисления

F

расч.

x

i

y

i

y ŷ

i

(y

i

– ŷ

i

)

2

(ŷ

i

– y)

2

100 5,00

6,38125

5,2384 0,05684 1,30611

150 5,40 5,4511 0,00261 0,86527

200 5,65 5,6637 0,00019 0,51488

300 6,30 6,0890 0,04452 0,08541

400 6,74 6,5143 0,05094 0,01770

500 7,06 6,9396 0,01449 0,31175

600 7,38 7,3649 0,00023 0,96757

700 7,52 7,7902 0,07301 1,98514

∑(y

i

– ŷ

i

)

2

=

= 0,24822

∑(ŷ

i

– ȳ)

2

=

= 6,05383

Рассчитываем величину F – критерия по формуле (6.27).

1225,0=

)1–1–8(05383,6

)1+1(24822,0

=F

расч.

.

При

α = 0,05; f

1

= k + 1 = 2; f

2

= n – k – 1 = 8 – 1 – 1 = 6;

F

табл.α, f

1

, f

2

= 5,14.

Так как

F

расч.

< F

табл.α, f

1

, f

2

, то делаем вывод, что уравнение регрес-

сии адекватно экспериментальным данным и может служить мате-

134

матической моделью изучаемой зависимости плотности прессовок

из порошка меди от давления прессования. По этой модели можно

предсказывать значения плотности прессовок меди при изменени-

ях давления прессования в исследованных пределах, т.е. от 100 до

700 МПа.

Стандартная ошибка предсказания значений плотности прес-

совок по регрессионной модели, согласно формуле (6.29), составит:

0044,1=

2–8

05383,6

=S

ост.

, г/см

3

.

Средняя относительная ошибка предсказания значений плот-

ности прессовок по регрессионной модели, согласно формуле

(6.30), составит:

%7,15=100 ·

38125,6

0044,1

ε =

.

Коэффициент детерминации, согласно формуле (6.24), составля-

ет:

d

yx

= 0,982

2

· 100, т.е. 96%.

Можно сделать вывод, что наблюдавшиеся при экспериментиро-

вании изменения плотности прессовок на 96% были обусловлены

соответствующими изменениями давления прессования.

6.11 пример выбора функциональной зависимости

для описания парной нелинейной корреляционной связи

переменных

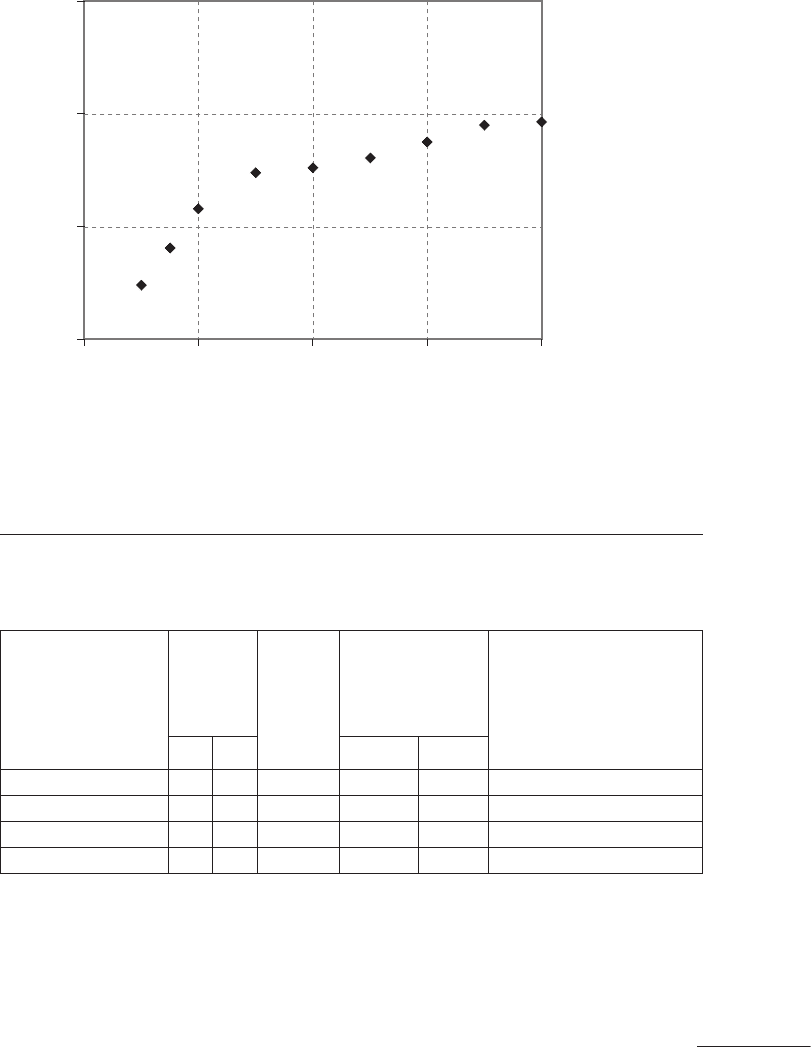

Изучали влияние давления прессования на плотность прессовок

из порошка титана. Графическое изображение экспериментальных

данных, представленное на рисунке 6.3, позволяет предположить

наличие нелинейной зависимости плотности прессовок порошка

титана от давления прессования.

Для применения метода наименьших квадратов при выборе не-

линейной функциональной зависимости, адекватно описывающей

экспериментальные данные, выполнили линеаризующие преобра-

зования переменных γ и Р.

В соответствии с графическим изображением экспериментальных

данных на рисунке 6.3 принимаем решение изучить возможность

для их аппроксимации применить одну из четырёх функциональ-

ных зависимостей, приведенных в таблице 6.1. Соответствующие ли-

135

неаризующие преобразования переменных и вычисленные с при-

менением ПЭВМ значения коэффициентов корреляции приведены

в таблице 6.4.

2

3

4

5

0 200 400 600 800

Р, МПа

γ,

г/см

3

рис 6.3. Зависимость плотности прессовок титана γ

от давления прессования

Р

Таблица 6.4

Рассматриваемые функциональные зависимости

и их параметры

Вид

зависимости

Преоб-

разо-

ванные

пере-

менные

Коэф-

фици-

ент

корре-

ляции,

r

yʹxʹ

Значения

коэффициен-

тов

Уравнения функцио-

нальных

зависимостей

xʹ yʹ

b

0

ʹ

b

1

ʹ

y = x/( b

0

+ b

1

· x) x x/y 0,998 17,798 0,234 y = x/(17,798 + 0,234 · x)

y = b

0

+ b

1

· lnx lnx y 0,971 –0,522 0,674 y = –0,522 + 0,674 · lnx

y = b

0

· x

b

1

lgx lgy 0,952 –0,0094 0,210 y = –0,0094 · x

0,210

y = b

0

exp(b

1

· x) x lny 0,807 0,981 0,0006 y = 0,981exp(0,0006 · x)

В случае использования для описания взаимосвязи параметров

γ и Р функциональной зависимости вида y = x /(b

0

+ b

1

· x) вели-

чина r

yʹxʹ

– наибольшая в сравнении с остальными рассмотренны-

136

ми для этой цели функциональными зависимостями. Делаем вывод,

что выбранная нелинейная функциональная зависимость позволя-

ет получить наилучшее приближение прогнозируемых значений

плотности прессовок порошка титана к наблюдавшимся экспери-

ментальным данным.

6.12 Вопросы для самоконтроля

1. Какую зависимость переменных называют функциональной?

2. Какую зависимость переменных называют статистической?

3. Какую статистическую зависимость переменных называют

корреляционной?

4. Что называют условным средним из результатов измерений?

5. Что называют линией регрессии

Y на Х?

6. Назовите основные допущения, на которых основан корреляци-

онно-регрессионный анализ экспериментальных данных.

7. Какие формы корреляционной связи переменных Вы знаете?

8. Как оценивается теснота линейной корреляционной взаимо-

связи переменных

Y и X?

9. Как рассчитывают среднее арифметическое значение резуль-

татов измерения изучаемого параметра?

10. Как рассчитывают стандартное отклонение результатов из-

мерения изучаемого параметра?

11. Какие величины называют выборочными?

12. Что характеризует выборочный коэффициент регрессии?

13. В чем заключается метод наименьших квадратов?

14. Как рассчитывают значения коэффициентов уравнения регрессии?

15. Как оценивают статистическую значимость коэффициентов

регрессии?

16. Как рассчитывают величину

t-критерия Стьюдента?

17. Как рассчитывается стандартная ошибка коэффициента рег-

рессии?

18. При каком условии коэффициент регрессии признается ста-

тистически значимым?

19. Как рассчитывается величина критерия Кохрена, для чего он

применяется в математической статистике?

20. При каком условии эксперимент признают воспроизводимым?

21. Как оценить ошибку опытов воспроизводимого эксперимента?

22. Что является критерием тесноты линейной корреляционной

связи?

23. Как рассчитывается величина коэффициента парной корреля-

ции переменных?

137

24. Когда корреляция переменных называется положительной, ког-

да – отрицательной?

25. Назовите основные свойства выборочного коэффициента кор-

реляции.

26. В чем состоит смысл выборочного коэффициента корреляции?

27. Как оценивается статистическая значимость выборочного

коэффициента корреляции?

28. Как рассчитывается стандартная ошибка оцененных по линей-

ному уравнению регрессии значений зависимой переменной

Y?

29. Какие параметры оценки точности предсказания значений за-

висимой переменной Вы знаете?

30. Что характеризует коэффициент детерминации?

31. В чем состоит метод дисперсного анализа?

32. Как рассчитывается величина критерия Фишера?

33. Каким образом проверяют адекватность уравнения парной ли-

нейной регрессии экспериментальным данным?

34. Как рассчитывают стандартную ошибку предсказаний значе-

ний зависимой переменной по регрессионной модели?

35. Как определяют среднюю относительную ошибку аппроксима-

ции изучаемой зависимости

Y = F(X) регрессионной моделью?

36. Что характеризует стандартная ошибка оценки

S

ух

?

37. Что характеризует коэффициент детерминации?

38. Что характеризует коэффициент регрессии?

39. Как определяют параметры линейного уравнения регрессии

Y

при k независимых переменных?

40. Как рассчитывается коэффициент множественной корреля-

ции

R?

41. Что показывает коэффициент множественной корреляции

R?

42. Как проверяют значимость коэффициента множественной

корреляции

R?

43. Что характеризуют частные коэффициенты корреляции?

44. Как рассчитываются частные коэффициенты корреляции?

45. Какой параметр характеризует тесноту криволинейной кор-

реляции переменных?

46. Что характеризует корреляционное отношение?

47. Как определяют величину корреляционного отношения?

48. С какой целью выполняют линеаризующие преобразования при

нелинейной регрессии переменных?

49. Что является критерием оптимальности выбора вида функ-

циональной зависимости для аппроксимации эксперименталь-

но изучаемой нелинейной корреляционной взаимосвязи пере-

менных?

138

ГЛАВА 7. ОрГАнизАция АктиВнОГО экспериментА

(планирование эксперимента)

7.1 Общие положения

Из содержания предыдущих глав вытекают следующие принци-

пиальные положения.

Встречающиеся реальные задачи экспериментирования можно

разделить на задачи описания, цель которых – изучение общих за-

кономерностей явлений и процессов, и экстремальные задачи, цель

которых – нахождение оптимальных условий ведения процессов.

Часто задачи описания и экстремальные решаются совместно.

Во всех случаях наилучшим результатом экспериментирования

является построение некоторой математической модели. Матема-

тическая модель является средством описания исследуемого объ-

екта в виде математических зависимостей и уравнений.

Модели можно попытаться строить на основе знаний механизмов

явлений, т.е. теоретическим путем. Но механизмы большинства явле-

ний или процессов на сегодняшний день изучены недостаточно, поэ-

тому только из теоретических представлений построить модели для

каждого конкретного случая не удается. Наиболее реалистичным пу-

тем построения математических моделей является эксперимент.

По способу организации различают пассивное и активное экспе-

риментирование. В первом случае объекты исследования наблюда-

ют, результаты наблюдений регистрируют и обрабатывают. По ре-

зультатам многократных наблюдений оценивают свойства объекта.

Более эффективным является целенаправленное изменение усло-

вий протекания исследуемых процессов и регистрация результа-

тов, т.е. активное экспериментирование.

Активный эксперимент позволяет:

• минимизировать общее число опытов;

• одновременно варьировать всеми переменными и оптималь-

но использовать факторное пространство;

• организовать эксперимент так, чтобы выполнялись многие ис-

ходные предпосылки регрессионного анализа;

• использовать математический аппарат и получать математичес-

кие модели, имеющие лучшие свойства по сравнению с моделя-

ми, построенными по результатам пассивного эксперимента;

• многочисленные мешающие факторы превратить в случайные

величины путем рандомизации условий опытов.

139

Методы организации активного экспериментирования назы-

вают методами планирования эксперимента. Основоположником

планирования эксперимента считают английского математика Ро-

нальда Фишера. Он положил начало дисперсионному анализу, раз-

работал факторное планирование. Современное планирование

эксперимента связывают с именами Бокса и Уилсона (предложили

ортогональные планы) и Бокса и Хантера (разработали принципы

ротатабельного планирования). В 1957 г. в США Кифер и его учени-

ки предложили Д-оптимальное планирование. Развитие планиро-

вания эксперимента в СССР относят к 1960 г., оно связано с имена-

ми В. В. Налимова, его учеников и последователей.

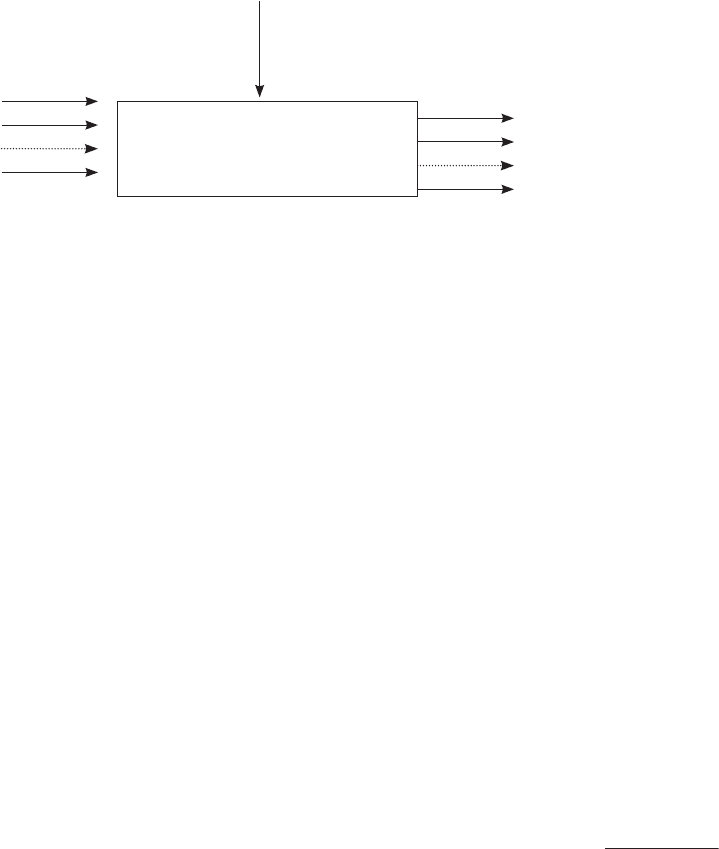

На рисунке 7.1 изображена схема объекта активного эксперимента.

Объект

Z

x

1

y

1

y

2

y

m

x

2

x

k

x

1

, x

2

, …, x

k

– входные переменные – контролируемые и управляе-

мые факторы, воздействующие на объект (играют роль причин);

y

1

, y

2

, …, y

m

– выходные переменные (отражают последствия причин);

Z – совокупность контролируемых, но неуправляемых факторов, и

неконтролируемых факторов (помех).

рис 7.1. Схема объекта активного эксперимента

Выходные переменные (y

1

, y

2

, …, y

m

) характеризуют состояние

объекта в зависимости от изменения входных переменных. Их на-

зывают переменными состояния, а также зависимыми переменны-

ми, откликами, параметрами оптимизации и др.

К объекту, на котором будет осуществляться планируемый экс-

перимент, предъявляется обязательное условие – все входные пе-

ременные должны быть управляемыми, т.е. их изменение должно

подчиняться воле экспериментатора.

Совокупность всех численных значений, которые может прини-

мать фактор, называется областью его определения. Следует выде-

лять минимальные и максимальные значения факторов.

140

Факторы должны:

• задаваться количественно, т. е. измеряться;

• быть совместимыми;

• оказывать существенное влияние на объект.

В задачах оптимизации параметр оптимизации –характеристика

цели, заданная количественно.

Параметр оптимизации должен:

• быть единственным;

• задаваться количественно;

• иметь физический смысл;

• быть эффективным, с точки зрения достижения цели;

• быть статистически эффективным, то есть обладать наимень-

шей дисперсией при проведении опытов.

Между входами и выходами объекта исследования существует

определенная связь. Задача сводится к постановке минимально

возможного числа опытов (достаточного для решения задачи с за-

данной точностью), фиксации выходов, а затем построению и ана-

лизу математических моделей, связывающих выходы с входами.

Получая в опытах выборочные оценки выходов

y

i

, эксперимента-

тор строит приближенные уравнения функций отклика:

y

1

= f

1

(x

1

, x

2

, ..., x

k

);

y

2

= f

2

(x

1

, x

2

, ..., x

k

);

......................................

y

n

= f

n

(x

1

, x

2

, ..., x

k

).

Эти уравнения в многомерном пространстве факторов и на-

зывают факторным пространством

*, которое имеет некоторый

геометрический образ – поверхность отклика. Задача сводится к

получению представления о поверхности отклика. Если задача экс-

тремальная, нужно найти экстремум (минимум или максимум) этой

поверхности или сделать вывод, что экстремума нет. Если задача

описанная, необходимо выявить причины именно такого характе-

ра поверхности.

*Факторное пространство в зависимости от числа варьируемых фак-

торов может быть одномерным, двух- и многомерным.