Проблемы российской истории. Вып. 10

Подождите немного. Документ загружается.

351

служить примером столицы Его Императорского Величества». Зал заседаний огласился

криками «ура». Затем, по предложению городского головы, дума вынесла следующее по-

становление: «Осчастливленная посещением и двухдневным пребыванием Его Величества

и Наследника Цесаревича в стенах Киева, обрадованная благодарностью и похвалой Госу-

даря Императора, Киевская городская дума единогласно постановила запечатлеть навеки

высокомилостливые слова Его Величества, вырезав их на мраморной доске в зале заседаний

думы»

12

.

Хотя это сообщение «Правительственного вестника» проникнуто верноподданниче-

скими чувствами, тем не менее заслуженность высокой похвалы не вызывает сомнений. Для

нас интересен ее критерий – «порядок, чистота, опрятность, хорошие мостовые». Конеч-

но, с позиций сегодняшнего дня, такой критерий кажется слишком простым для определе-

ния качества городской жизни. Однако он адекватен исторической обстановке и тот факт,

что он был высказан «хозяином Земли Русской», весьма поучителен.

Теперь перейдем к характеристике условий жизни в губернских городах ЦПР. Особо

подчеркнем, что по уровню городского хозяйства они стояли на третьем месте после Петер-

бурга, привисленских и западнорусских губерний. Это место очень почетно хотя бы пото-

му, что Петербург изначально был спроектирован и построен как «окно в Европу», а при-

висленские и западнорусские города вошли в состав империи только после разделов Речи

Посполитой, а до того момента складывались или развивались в русле общеевропейских

тенденций. Таким образом, города ЦПР дают яркий пример состояния старых русских го-

родов накануне революции 1917 г. (как продукта городской традиции принципиально от-

личной от европейской).

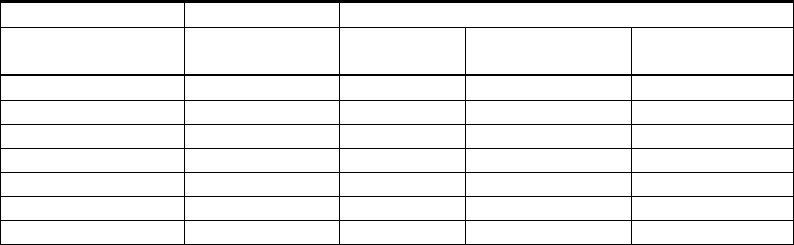

Таблица 6

Состояние жилищного фонда городов ЦПР накануне Первой мировой войны

13

В структуре жилого фонда

Город

Общее число

домовладений

Каменных

строений

Деревянных

строений

Смешанных

строений

Владимир 2 227 301 1 495 481

Калуга 6 465 801 5 357 307

Кострома 5 520 1 815 3 357 348

Москва 38 553 13 074 19 323 6 156

Тверь 6 586 1 159 5 106 321

Нижний Новгород 4 409 1 128 2 860 421

Ярославль 6 920 1 072 5 498 350

Исходя из данных таблицы, число каменных строений в городах ЦПР было не более

1/3 и не менее 1/7 по отношению к общему числу домовладений. Выяснение их числа край-

не важно для понимания качества городской среды. В каменных домах, как правило, были

водопровод, железные крыши, централизованное отопление. Кроме того, они могли обла-

дать канализацией, электричеством и телефоном, а в городах, где эти блага цивилизации

еще не появились или не получили широкого распространения, каменные дома обустраива-

лись в первую очередь. Число каменных строений напрямую не зависело от числа жителей,

скорее, оно свидетельствовало об уровне зажиточности граждан того или иного города.

352

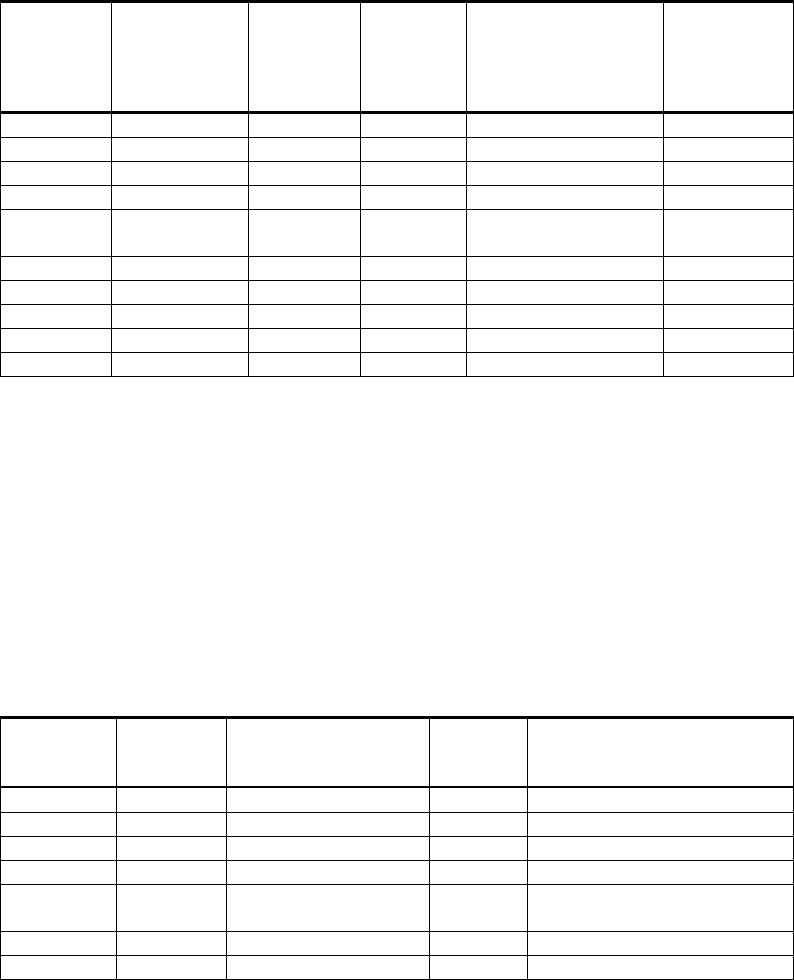

Таблица 7

Благоустройство в городах ЦПР накануне Первой мировой войны

14

Город

Число уличных

фонарей/на 1

фонарь прихо-

дилась сажень

освещения

Наличие

водопровода

Наличие

канализа-

ции

Наличие телефона

(число абонен-

тов/протяженность сети

в верстах)

Наличие трам-

вая и/или кон-

ки (протяжен-

ность линий в

верстах)

Владимир 515/27,2 + – 277/21 –

Калуга 1026/36,4 + + 219/36 –

Кострома 661/29,2 + – 619/60 –

Москва 23 156/13,5 + + 27 340/500 124,3

Нижний

Новгород

2 718/17,7 + – 960/86 12,2

Рязань 600/20,9 – – 200/46 –

Смоленск 796/48,4 + – 300/? 7,9

Тверь 1 127/44,4 + – 213/58 9

Тула 589/85,6 + – 419/59,6 8,5

Ярославль 610/80,4 + – 494/73 14,5

Самой большой проблемой дореволюционных городов было отсутствие канализации.

В 13 из 15 губернских городов ЦПР она отсутствовала, а в Калуге отходы удалялись с по-

мощью системы поверхностных акведуков, и даже в Москве накануне революции канали-

зованными были менее 1/3 домовладений. Весьма скромной была обеспеченность и други-

ми коммунальными и транспортными услугами

15

, что также беспокоило городские власти.

Нельзя сказать, что в годы мировой войны городское хозяйство было ими заброшено: уве-

личилось число абонентов телефона, росла протяженность коммуникаций и т. п. Однако

более крупные проекты, которые в значительной степени улучшили бы жизнь простого че-

ловека, как например, прокладка канализации в Нижнем Новгороде, строительство метро-

политена в Москве и т.п., из-за дефицита финансов так и остались невоплощенными.

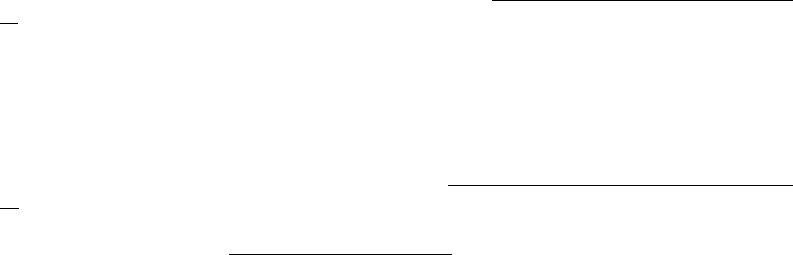

Таблица 8

Состояние учреждений социальной инфраструктуры в городах ЦПР

накануне Первой мировой войны

16

Город

Число жите-

лей

Врачебная помощь

(число больниц/койко-

мест)

Число

врачей

Число средних и низших учеб-

ных заведений/количество уча-

щихся

Владимир 28 992 4/151 35 31/5 620

Калуга 49 291 3/862 48 40/6 297

Кострома 65 274 5/315 35 31/5 515

Москва 1 481 240 302/7 640 1 666 1 412/121 533

Нижний

Новгород

98 852 10/566 99 60/

»

10 000

Тверь 60 011 8/165 49 30/8 107

Ярославль 109 111 5/319 46 60/6 412

Таким образом, очевидно, что в развитии социальной инфраструктуры города опре-

деляющую роль сыграли число жителей, уровень их благосостояния, поэтому просматри-

ваются диспропорции между Петроградом, Москвой, Киевом и остальной Россией. В луч-

353

шую сторону ситуация начнет меняться только с введением обязательного среднего образо-

вания и бесплатного медицинского обслуживания, что в годы гражданской войны сумели

провести большевики. Если вспомнить слова Николая II о «порядке, чистоте и опрятности»,

то становится понятно, что еще в преддверии мировой и гражданской войн условия город-

ской жизни были весьма непростыми. Причин тому множество: экономическая отсталость

империи по отношению к странам Запада, диспропорции в хозяйственном развитии, непри-

хотливость крестьянского быта

17

, перенесенного в город и т.д. Самым главным обстоятель-

ством, по нашему мнению, было то, что накануне великих испытаний 1914 - 1920 гг. Россия

оставалась аграрно-индустриальной страной, в которой благополучие города напрямую

зависело от самочувствия деревни.

В этой связи необходимо рассмотреть происхождение так называемой разрухи. Тол-

ковый словарь В. Даля считает ее синонимами к словам «разрыв; конец миру, согласию,

дружбе; раздор, несогласие; вражда или война». Современные словари понимают под раз-

рухой «полное расстройство, развал, преимущественно в хозяйстве, экономической жизни».

В историографии разрухой называется полный развал экономики России периода револю-

ции и гражданской войны (1917 - 1920 гг.). Её частные проявления – «топливная разруха»,

«разруха на транспорте», «разруха промышленности», «жилищная разруха» и т. д. Широкое

распространение эти определения получили с подачи П.Н. Милюкова, который высказался

2 марта 1917 г. по поводу монархии: «Вы спрашиваете о династии. Я знаю наперед, что мой

ответ не всех вас удовлетворит, но я его скажу: старый деспот, доведший Россию до полной

разрухи [курсив – А.Ф.], добровольно откажется от престола или будет низложен. Власть

перейдет к регенту – великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алек-

сей»

18

.

Эти слова Милюкова были напечатаны в ряде губернских газет с тем, чтобы объяс-

нить населению, что же произошло в столице в конце февраля 1917 г. В вину монарху ста-

вилось втягивание России в мировую войну и разруха, но разруха не вообще всей экономи-

ки, а только её частное проявление – продовольственная разруха

19

. Именно в таком ракурсе

рассматривал причины Февральской революции голодный провинциальный обыватель. В

тех же губернских газетах уже с конца 1916 г. сообщения о продовольственных грузах, це-

нах на товары, борьбе со спекулянтами и т. п. стали похожи на боевые сводки. Поэтому из-

вестия о революции были встречены с пониманием и даже равнодушием.

В нашем исследовании мы рассматриваем разруху не только как простой развал эко-

номики, но и как пролог гражданской войны. В современной историографии пересматрива-

ется ее датировка (1918 - 1920 гг.), а начало войны связывается не с боевыми действиями

армий, а например, с октябрем 1917 г., еще точнее – с Декретом о земле, когда одна часть

общества поставила вне закона другую его часть. Эту точку зрения активно отстаивает в

своих работах член «Ассоциации исследователей российского общества ХХ в.»

А.И. Куприянов. Ряд авторитетных авторов справедливо указывают, что время существова-

ния Временного правительства было временем не столько господства буржуазных прав и

свобод, но и временем углубления социокультурного противостояния города и деревни,

спровоцированного введением государственной хлебной монополии. На наш взгляд, разру-

ха в 1917 г. была вызвана бойкотом деревней города, и вполне может рассматриваться как

пролог гражданской войны, особенно если принять во внимание массовые погромы поме-

щичьих хозяйств в деревне и «голодные бунты» в городе.

27 января 1917 г. в газете «Голос Калуги» была опубликована редакционная статья

«Счеты города с деревней». Калужская губерния традиционно была потребляющей, боль-

шая часть населения жила не сельским хозяйством, а за счет отхожих промыслов. По срав-

нению с Калужской губернией, даже в соседней Московской губернии площадь посевов

была большей. Неслучайно поэтому в январе 1917 г. Министерство земледелия отнесло ее к

354

числу 5 наиболее нуждавшихся в продовольствии губерний, в которые в первую очередь

после армии было предложено направлять продовольственные грузы. Кроме того, в годы

«военного коммунизма», когда говорили о мешочниках, то обязательно добавляли – «ка-

лужские». В этой связи появление разговоров о «счетах города и деревни» в тех местах, где

была продовольственная разруха, весьма поучительно. Считаем необходимым привести

этот документ практически полностью:

«Говорят, что деревня повернулась к городу спиной и очутилась как

бы в положении внутреннего врага. Мужик не хочет возить в город ни

хлеба, ни мяса, ни яиц. Деревня, которая до войны везла в город последний

мешок зерна – теперь вдруг заартачилась и не хочет ничего везти. Отчего

это? Сама ли она до этого додумалась или кто ее надоумил?

Деревня всегда старалась побольше выручить за свои продукты, но

ей это почти не удавалось, ибо система выжимания в городах доведена до

совершенства. Барышники и маклаки прекрасно обрабатывали деревенско-

го производителя. Мужик прошел хорошую школу. Столетиями его при-

учали и подготовляли к теперешнему моменту. Теперь мужик и разошелся

вовсю. В город он едет не с пустыми руками. У него появилась деньга. Все

торговцы говорят, что мужик теперь даже не торгуется, что с него за-

прашивают, то он и дает. Все самое лучшее покупает. Сам не торгуется,

не желает, чтобы и с ним торговались у его воза. Переменилось положе-

ние дел.

Давно ли было время, когда мы ели дешевое мясо, покупали дешевый

хлеб, объедались и птицей, и маслом, и яйцами? Совсем недавно. Но в этом

недавнем отразилась вековая захудалость деревни. Когда мы, горожане,

блаженствовали на дешевых харчах, деревня нищенствовала. Беспристра-

стная статистика давно указывала, что наше городское благополучие

строилось на неблагополучии деревни. Когда в деревне недород был, когда

сена не было и приходилось продавать последнюю корову и курицу, отни-

мать молоко у детишек… Тогда в городе сельские товары были баснослов-

но дешевы. Мы радовались этому. Крестьянская мать со слезами продава-

ла корову, а городская мать на убой закармливала детей дешевым мясом.

Долго так жили. Теперь деревня богатеть стала и не желает больше го-

роду потакать. И выходит, что как будто деревня озверевает. Ну а город

раньше не по-звериному поступал»

20

?

Во Владимире, другом городе «из голодного списка», за 2 месяца до Февральской ре-

волюции разворачивались людские трагедии, причина которых – начавшаяся разруха. При-

ведем несколько примеров [заголовки «историй» взяты из местной прессы – А.Ф.]:

1) «За шоколад» (6 января): «Молодая девушка из хорошей интеллигентной семьи

Д. [подчеркнуто – А.Ф.], покусившаяся на кражу 2 плиток шоколада в магазине потребите-

лей, присуждена на 3 месяца тюрьмы»;

2) «Бытовое явление» (25 января). Во Владимирскую городскую управу обратилась

мещанка Королева. «Обладая большой семьей (7 чел. в возрасте от 14 до 1 года), она не

имеет возможности стоять в очередях, а поэтому 3-ий день не ела. Член управы

И.Т. Тихонов поехал на квартиру Королевой, где все рассказанное подтвердилось… Поло-

жение Королевой заслуживает особого внимания со стороны руководителей продовольст-

венным вопросом, тем более что в таких условиях находится множество лиц нашего горо-

да» [подчеркнуто – А.Ф.];

3) 25 января. Возле булочной на Б. улице, в очереди за хлебом, разыгралась доволь-

но любопытная картинка. Прилично одетая дама С. [подчеркнуто – А.Ф.], не желая стано-

355

виться в очередь, прошла прямо в булочную. Ожидавшие в «хвосте» [очереди – А.Ф.], пре-

имущественно женщины, стали роптать, а когда дама появилась с хлебом, поднялась такая

буря, что несчастная покупательница еле унесла ноги [курсив – А.Ф.], отдавшись под защиту

двоих солдат»;

4) «Морозы» (16 февраля): «Несмотря на то, что февраль месяц перевалил на дру-

гую половину, морозы держатся на 18-20 градусах. В «хвостах» на улицах разводят костры

[подчеркнуто; костры разводились из украденного топлива – А.Ф.];

5) «В очередях»: «Очереди у пекарен Курнавина и Пыльновой 16 февраля соедини-

лись и образовали хвост до кофейных номеров»;

6) «На улице» (17 февраля): «От булочной Пыльновой среди группы женщин, не

получивших в очереди хлеба, шла молодая женщина, громка плача и причитая о голодных

детях. Сердобольные новобранцы обратили внимание на плачущую женщину и надавали ей

денег, от которых женщина отказывалась, ссылаясь на то, что и «на деньги купить нечего”»

[подчеркнуто – А.Ф.]

21

.

Появление разрухи как исторического явления спровоцировало ведение разоритель-

ной войны, однако ее глубинные причины лежали в незавершенности процессов модерни-

зации и урбанизации. В свидетельстве из Калуги нашла отражение реакция отторжения ши-

рокими народными массами тех трансформаций, которые начала «эпоха Великих реформ».

В этом понимании запустение, наступившее в городах в 1917 - нач. 1920 гг., всего лишь

следствие «реакции», усугубленное ведением войны. Таким образом, накануне революции

сложились объективные предпосылки для пересмотра самой модели общественного разви-

тия. Перед Россией в 1917 г. были только 2 альтернативы: или идти вслед за модернизиро-

вавшимся городом, или послушать деревню, устроить «черный передел», но при этом, рис-

куя превратиться в полуколонию.

В этой связи будет интересным привести суждение главного научного сотрудника

Института российской истории РАН А.С. Сенявского об альтернативах революции. Автор

сравнил программы политических партий, и пришел к выводу, что в 1917 г. большевики

победили заслуженно: во-первых, они «звали в будущее, но при этом сумели опереться на

прошлое, на самую массовую социальную базу в стране – на крестьянство». Во-вторых, они

«предложили свой модернизационный проект, который удовлетворял интересам основной

массы населения». Решив аграрный вопрос, большевики ситуационно «сумели опереться не

только на социальные слои будущего – «индустриальные низы», рабочий класс, но и на са-

мые массовые социальные «слои прошлого», крестьянство»

22

.

За время советской власти город только 2 раза пошел на уступки деревне («крестьян-

ский Брест», по выражению профессора С.А. Павлюченкова): первый раз, когда был принят

Декрет о земле, действие которого почти сразу ограничила продразверстка. Второй раз го-

род уступил в период НЭПа, после свертывания которого был взят курс на ускоренную ин-

дустриализацию. С точки зрения деревни, накануне революции именно город был повинен

в развязывании мировой войны, именно в городе жили «начальники и всевозможные при-

хлебатели», именно город не давал земли крестьянину. На наш взгляд, непоследователь-

ность политического курса Временного правительства была вызвана, прежде всего, неопре-

деленностью целей общественного развития, своеобразным метанием власти между интере-

сами города и деревни. В таком случае судьба русской промышленности, транспорта, го-

родского хозяйства и т.д. мало кого заботила. Наивно полагая, что в обмен на хлеб она

сможет получить все необходимые промышленные товары из-за границы, деревня и мо-

рально, и физически, и сколь угодно долго могла существовать в условиях натурального

хозяйства

23

.

Английский социалист Г. Уэллс, побывавший в России осенью 1920 г., запечатлел

некоторые итоги хозяйственной разрухи. Он предупреждал, что, если процессы разложения

356

продлятся еще год, то «мы увидим, что страна превратится в варварское государство. И то-

гда надвинется Азия. Снова, как тысячи лет назад, на огромной равнине, до берегов Днестра

и Немана, всадник будет грабить крестьянина, а крестьянин подстерегать всадника. Города

превратятся в груды развалин среди безлюдной пустыни, железные дороги зарастут травой

и превратятся в ржавый лом, пароходы исчезнут с затихших рек. Исчезнут последние об-

ломки центральной власти». Крестьянство превратится в «''человеческое болото'', политиче-

ски грязное, раздираемое противоречиями и мелкими гражданскими войнами, поражаемое

голодом при каждом неурожае». Оно же «станет рассадником эпидемических заболеваний в

Европе, и все больше и больше будет сливаться с Азией»

24

.

Таким образом, выяснив, что же представляли собой город, городское население на-

кануне революции 1917 г., мы пришли к значимым выводам: во-первых, при изучении этих

проблем необходимо постоянно помнить о незавершенности процессов модернизации и

урбанизации. Во-вторых, дореволюционный город по своему составу был мещанско-

крестьянским, это накладывало свой отпечаток на место городов в экономической жизни

страны, а также на образ жизни людей. В-третьих, методологически важным является вывод

об углублении социокультурного противостояния города и деревни накануне революции,

что является ярким свидетельством дисгармонии, дисбаланса внутри общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Сенявский А.С. Великая русская революция 1917 г. в контексте истории ХХ в. // Проблемы

отечественной истории: Источники, историография, исследования. СПб., 2008. С. 509.

2

Бородкин Л.И., Леонард К.С. Факторы динамики миграции из деревни в город в России в конце

XIX – начале ХХ вв.: роль заработной платы // Российская модернизация XIX-XX вв.: институцио-

нальные, социальные, экономические перемены. Уфа, 1997. С. 11-26.

3

Составлено по: Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России в XIX столетии. М., 2008. С. 58.

4

Накануне революции 1917 г. в Центральный Промышленный район входили 15 губерний: Мос-

ковская, Владимирская, Нижегородская, Костромская, Ярославская, Тверская, Калужская, Смоленская,

Тульская, Рязанская, Орловская, Тамбовская, Пензенская, Вологодская и Архангельская губернии.

5

Составлено по: Города России / под ред. Г.М. Лаппо. М., 2008. С. 26, 80, 87, 174, 211, 279, 331,

343, 457, 478.

6

Составлено по: Данные переписи населения. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus. Последнее посещение 17.10.2009.

7

Составлено по: Первая всеобщая перепись населения 1897 г., изданная Центральным Стати-

стическим Комитетом МВД / под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1900 - 1904. Владимирская губерния,

тетрадь 1. С. 1; Костромская губерния, тетрадь 1. С. 54; Калужская губерния, тетрадь 1. С. 90; Твер-

ская губерния, тетрадь 1. С. 51; Тульская губерния, тетрадь 1. С. 50; Ярославская губерния, тетрадь 1.

С. 50.

8

Однодневные городские переписи, проведенные в 1916 - 1917 гг. ввиду «правильного распре-

деления продовольствия», фиксировали значительный прирост населения, особенно по сравнению с

1897 г. Помимо данных о механическом движении населения, переписи давали и самое общее пред-

ставление о качественных сдвигах в его структуре. Например, в Костроме в 1916 г., по сравнению с

1912 г., население увеличилось на 5,25 %, при этом рост по отдельным районам города был неравно-

мерным. В старой, торговой части города прирост составил всего 3,5 %, в то время как в фабричном

районе – 4,5 %, а Восточный обывательский район прибавил 9,5 % населения. Схожие процессы про-

исходили и в других промышленно развитых городах России. См.: Правительственный вестник. 1916.

16 апреля.

9

Сенявский А.С. Урбанизация России в ХХ веке: Роль в историческом процессе. М., 2003. С. 55.

10

Как правило, восточные и северные губернии характеризовались не только меньшей общей

плотностью населения, включая городское, но и меньшим удельным весом горожан в составе всех

357

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

жителей. По данным Центрального Статистического Комитета МВД, на начало 1915 г. городское на-

селение в Привисленских губерниях составляло 24,7 %, тогда как в Средней Азии – 14,7 % а в Сибири

– 12,3 %. В среднем по России удельный вес городского населения в начале 1915 г. составил 15,8 %.

См.: Правительственный вестник. 1916. 17 сентября.

11

Составлено по: Города России в 1910 г. СПб., 1914. С. 72-75, 1090-1095.

12

Правительственный вестник. 1916. 11 ноября.

13

Составлено по: Города России в 1910 г. СПб., 1914. С. 200-205.

14

Составлено по: Там же. С. 220-235.

15

В 1910 г. из 1 231 российских городов телефоном обладал каждый 4-й город, водопроводом –

каждый 6-й, канализацией – каждый 19-й, трамваем каждый 23-й.

16

Составлено по: Города России в 1910 г. СПб., 1914. С. 190-195, 225-230, 290-295.

17

Неприхотливый крестьянский быт проявился, прежде всего, в несоблюдении правил личной и

общественной гигиены. Дизентерия, которую еще называют «болезнью грязных рук», в дореволюци-

онном городе была самым распространенным сезонным заболеванием из числа заболеваний, вызы-

ваемых инфекцией. Пик болезни приходился на летнее и осеннее время года. Например, в Костроме в

период с июня по ноябрь 1917 г. от дизентерии скончался 291 человек, ¾ смертей случилось в кресть-

янских семьях. Однако город – это единый организм, поэтому ¼ всех смертей от дизентерии пр и-

шлась на долю других сословий. Из числа скончавшихся костромичей 18,2 % были мещанами, 3,1 % –

почетными гражданами, 2,4 % – дворянами, 1 % – представителями купечества и духовенства. Таким

образом, даже знание и соблюдение правил личной и общественной гигиены образованными и со-

стоятельными горожанами не смогло их защитить перед лицом эпидемий. См.: Статистические сведе-

ния по г. Костроме. 1917. № 6. С. 13; № 7. С. 14; № 8. С. 14; № 9. С. 13; № 10. С. 13; № 11. С. 14.

18

Голос Калуги. 1917. 3 марта.

19

На угрозе голода повышенное внимание акцентировала и большевистская пресса. См., напр.:

Правда. 1917. 15 марта.

20

Голос Калуги. 1917. 27 января.

21

Старый владимирец. 1917. 6 января; 25 января; 27 января; 16 февраля. Хотя эти истории неза-

тейливы, на наш взгляд, следует обратить на них самое пристальное внимание. Человеческое отчая-

ние, вызванное разрухой, помноженное на суровый быт, приводило к появлению слухов, в основе

которых лежали не только темнота и невежество населения, но и реальные факты. Сильные морозы

зимы 1917 г., вторые по силе за 130 лет метеорологических наблюдений, дали почву слухам о том, что

в очередях «мрут, мерзнут и падают, чуть ли не десятками в день». Широкое распространение полу-

чили жуткие истории «о голодной матери», которая «зарезала своих детей и покончила с собой, нахо-

дясь в безвыходном положении». Если вспомнить мещанку Королеву, то не выглядят такими уж неве-

роятными подробности о том, «как одна мать семерых детей «мал-мала» и меньше за один прием от-

равила мышьяком, чтобы избежать голодной смерти». После Февральской революции среди обвине-

ний, предъявленных арестованному губернатору Крейтону, были и приписываемые ему слова о том,

«что вместо хлеба будете есть своих детей», от чего бывший губернатор всячески открещивался. На-

чавшаяся в ряде мест истерия по поводу продовольствия, привела к тому, что известия о революции в

Петрограде были встречены с равнодушием. Современная историография акцентирует внимание на

этом факте, спор идет только о том, была ли пройдена «точка кипения» естественным образом, или

что-то очень сильно посодействовало этому.

22

Сенявский А.С. Великая русская революция 1917 г. в контексте истории ХХ в. С. 512.

23

Примером смекалистости русского мужика может служить следующий факт: вследствие не-

достатка бумаги на фронте своим родным солдаты стали писать письма на бересте. Ярославская газе-

та «Голос» советовала: «Как оказывается, на бересте можно хорошо писать даже чернилами. Это

нужно уметь каждому отправляющемуся на фронт, откуда часто, за неимением бумаги, нельзя по-

слать весточки о себе. А тут стоит лишь взять березовое полено или даже живую березу, снять кору,

обрезать ее ножом в виде почтовой карточки и можно писать письмо». Голос. 1917. 5 января.

24

Уэллс Г. Россия во мгле // Собр. соч. в 15 т. М., 1964. Т. 15. С. 347, 372.

358

A.N. Fedorov (Moscow)

RUSSIAN PRINCIPAL CITY OF PROVINCE IN THE BEGINNING OF THE XX

CENTURY AND ITS ROLE IN THE MODERNIZATION PROCESS (BASED ON

THE MATERIALS ABOUT THE CITIES OF THE CENTRAL INDUSTRIAL REGION)

Nowadays there are several main theories explaining line of development of the Russian

society in the XX century. We believe that the modernization theory has a significant heuristic

potential in defining such lines. On the eve of Russian Revolution (1917) urban population was

growing rapidly, cities expanded their functions, etc. Yet the incompleteness of the modernization

process aggravated by the prosecution of war led to the intensification of socio-cultural confronta-

tion between town and country. While studying this important issue we relied on little-known

sources and modern literature.

М.Г. Меерович

Иркутск

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ:

НАСИЛЬСТВЕННОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СОЦГОРОДОВ

(1929-1932 гг.)

*

Вместо предисловия

С детства я усвоил истину, которая многократно повторялась в различной литературе

– исторической, научной, популярной, и, конечно же, в учебной. Я и в школе, и в институте,

старательно заучивал ее, готовясь к экзаменам по отечественной истории. Она общеизвест-

на: советская власть, осуществляя неустанную заботу о советском народе, все усилия и чая-

ния устремляла на то, чтобы создать в стране победившего социализма самые лучшие в ми-

ре условия жизни, отдыха и труда.

В конце 1920-х гг. партия и правительство приняли трудное, но мудрое и, как показа-

ла история, единственно правильное решение – осуществить индустриализацию. Сметая

неисчислимые преграды, преодолевая все препятствия, борясь с хитрыми внутренними вра-

гами и агентами мирового империализма, проникшими в руководство народным хозяйст-

вом и экономикой, напрягая все силы и волю, политическое руководство страной развивало

промышленность. Для того, чтобы изготавливать станки и машины, строить дома, хорошо

одевать и вкусно кормить народ, облегчать повседневный быт и улучшать среду наших го-

родов. Собственно говоря, индустриализация и была затеяна для того, чтобы улучшить

жизнь советских граждан, повысить их благосостояние, сделать их счастливее. Строитель-

ство подле промпредприятий-новостроек красивых современных городов-новостроек – бы-

ло главной целью, на достижение которой партии и правительство направляли свои силы. К

сожалению, органы государственного управления СССР, которые обещали самым незамед-

лительным образом разрешить жилищную проблему, не смогли реализовать эти планы из-за

«непредвиденных материальных трудностей»: для провозглашенного в первой пятилетке

*

Подготовлено при финансовой поддержке: Российского Фонда Фундаментальных Исследований

(РФФИ) в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка градостроительных принципов

координированного развития функционально-пространственной структуры контактно-расположенных

городов: агломерации в системе расселения современной России». № 09-06-13520-офи_ц. 2009 – 2010.

359

строительства десятков благоустроенных соцгородов подле индустриальных гигантов, не

нашлось денег и дефицитных строительных материалов. В результате, вместо нормального

жилья, люди вынуждены были обитать в утепленных палатках, деревянных общежитиях,

бараках, землянках и т. п.

Прежде всего, конечно же, создавалась тяжелая промышленность. А как же иначе?!?

Сначала нужно добыть руду, выплавить металл, изготовить станки, а уже потом на этих стан-

ках производить мебель и одежду, велосипеды и швейные машинки, посуду и рукомойники,

туфли и радиоприемники. Народ терпел невероятные лишения, прилагая все усилия к при-

ближению этого светлого часа. И лишь совершенно неожиданно начавшаяся война с веро-

ломным немецким фашизмом, не позволила достигнуть этого долгожданного счастливого

будущего, сорвала планы партии и правительства по скорейшему разрешению жилищной

нужны тех, кто возводил заводы-гиганты, новые электростанции, железные дороги, рыл кана-

лы и шахты, участвовал в появлении многих других «первенцев первых пятилеток».

В советской литературе за все годы существования СССР так и не появилось вразу-

мительного ответа на вопрос, почему, государство осуществляло планирование так, что

денег на жилье хронически «не хватало», почему советский народ все время жил хуже, чем

в странах загнивающего капитализма; причем, не только в тяжелые годы первых пятилеток,

но и в послевоенные годы, и потом – в 1960-е, 1970-е, 1980-е …. Почему жилищная нужда

была и до сих пор остается одной из наиболее непреодолимых проблем? Почему, в стране

год за годом, пятилетка за пятилеткой не выделялось в достаточном объем средств не толь-

ко на строительство жилья, но и на производство «товаров народного потребления», на на-

полнение прилавков магазинов «широким ассортиментом продуктов питания»?

С годами некоторые незыблемые устои истории СССР оказались сильно пошатнув-

шимися. В частности, исчезла уверенность в том, что в трудностях первых пятилеток вино-

ваты окопавшиеся в СССР враги социализма, желавшие его крушения и сыпавшие для это-

го молотое стекло в бензобаки тракторов, а также коварно срывавшие планы возведения

доменных печей. Что в постоянных задержках с разработкой проектной документации ви-

новаты, прежде всего, инженеры. А в отставании строительства заводских корпусов – кула-

ки-артельщики, склонявшие плотницкие бригады к отъезду, после окончания срока догово-

ра. Правда, сами «враги народа» прояснить этого вопроса уже не могли, так как к этому

времени были либо расстреляны, либо, в большинстве своем, умерли в лагерях.

После углубленного изучения роли иностранных специалистов в возведении заводов-

гигантов первых пятилеток, померкло ясное понимание того, что

«иностранные фирмы, привлекаемые к проектированию и строительст-

ву предприятий тяжелой индустрии <…>, верные интересам империализма,

использовали любую возможность, чтобы затормозить социалистическое

строительство в СССР»

1

.

Растаяла убежденность в том, что в Советском Союзе в период 1930-1940-х гг. хро-

нически не хватало строительных материалов для возведения жилья. А неопровержимые

данные о невероятных, астрономических объемах изготовленного за годы первых пятиле-

ток вооружения, извлеченные в послеперестроечные годы из советских архивов

2

, а также

сведения о количестве вывезенного за границу зерна с целью закупки на вырученные день-

ги производственных технологий, заставили задуматься об истинных целях власти, о под-

линном предназначении индустриализации и о том, куда девались металл, древесина, рези-

на, стекло, кирпич, цемент и проч….

* * *

Того, что мы знаем сегодня о сталинской внешней и внутренней политике 1930-х гг.,

вполне достаточно, чтобы полностью исключить ее «мирные», «оборонительные цели».

360

Сталин готовил страну к наступательной, агрессивной войне против окружающего мира и

руководимая им партия целенаправленно создавала полностью милитаризированную эко-

номику

3

.

Военная промышленность СССР, или, как ее принято было называть, «оборонная

промышленность» или «оборонка», была предметом особого внимания в сталинском СССР.

Именно она называлась «индустриализацией». Именно ей передавались, наиболее ценные

природные и трудовые ресурсы. Именно на ее создание направлялись основные материаль-

ные средства. Для ее скорейшего формирования, на валюту, вырученную от продажи леса и

хлеба (причем, несмотря на смертельный голод, вызываемый экспроприацией зерна), заку-

пались технологии и стратегические материалы. Ради нее власть затевала экономические и

социальные реформы, прокладывала транспортные артерии и добывала природные иско-

паемые. Ради нее, в ходе коллективизации, массы крестьян принудительно отрывались от

земли, перебрасывались на новостройки, где включались в производственно-бытовые кол-

лективы, «опролетаривались» и, либо оставались здесь же в качестве нового населения соц-

городов, либо в организованном порядке направлялись на возведение других объектов во-

енно-промышленной индустрии. Ради успехов индустриализации пропаганда призывала

советских людей напрягать все силы и жертвовать личным благополучием и комфортом, а

карательная система заставляла их это делать.

Программа индустриализации неразрывно связана с формированием новой про-

странственной конструкции страны. Помимо задач формирования мощного военно-про-

мышленного комплекса, она решает задачу формирования целостной, общегосударственной

иерархически устроенной административно-территориальной структуры, способной скре-

пить части страны в единое целое. Создаваемый «опорный пространственный каркас»,

представляет собой совокупность центров промышленного производства и соединяющих их

магистралей. Предполагается, что в результате будет сформировано единое «многофактор-

ное» пространство – экономико-технологическое, социально-культурное, научно-произ-

водственное, административно-управленческое. Рыхлая территориальная структура непри-

емлема, как способствующая центробежным силам, сепаратизму и, в конечном счете, рас-

паду страны.

Основной задачей при формировании новой пространственной конструкции страны,

является «экономическое сжатие пространства». Достигается это за счет «магистрализации»

(оптимизации транспортной сети, повышения скорости движения и провозоспособности) и

«агломерирования» (т. е. повышения доли экономичных коротких связей в производствен-

ных процессах и расселении).

Не подозревая о наличии термина «агломерация» (да его и не существовало в тот пе-

риод), советская власть, в точном соответствии с ее принципами (которые будут сформули-

рованы много позже), невольно порождает формирование в базовых ареалах расселения

крупных урбанизированных территорий (впоследствии, заметим, довольно хаотично разви-

вавшиеся). Эти урбанизированные территории вырастают из группы рядом расположенных

соцпоселков, которые изначально создаются, как небольшие (на 30–50 тыс. чел.) монопро-

фильные поселения при производственно-кооперированных предприятиях, а затем, резко

вырастают (до 150-200-350 тыс. чел.) и «слипаются» в результате интенсивных технологи-

ческих, трудовых, хозяйственных, культурно-бытовых и прочих связей.

Как научный термин слово «агломерация» появится позже. Он станет обозначать ес-

тественный процесс концентрации городских видов деятельности вперемешку с очагами

индустриального производства, который станут претерпевать индустрия и сопутствующая

ей селитьба в ходе промышленной революции на Западе в середине 19 века. Концентрация

выражается в том, что промышленность выходит за пределы административных границ и

сливается с близко расположенными производствами соседних населенных пунктов, созда-