Проблемы российской истории. Вып. 10

Подождите немного. Документ загружается.

341

затем по этому букварю стали учиться городские дети, и подобное выстраивание нарратива

неизбежно обрекало учебник на коммуникативный разрыв и трудности в понимании и

транскрибировании предложенных текстов, причем как русскими, так зачастую и татарски-

ми городскими школьниками. Городской ребенок был удивлен − ведь он редко видел на

улице мальчиков в тюбетейках, а маму в домашней обстановке − в белом головном платке.

Он испытывал ощущение скорее не мультикультурности, а некой инаковости. У него не

было желания ни подражать героям букваря, ни оказаться среди них. Когда мы попросили

оценить этот учебник одну из нынешних казанских первоклассниц, она заявила, что изо-

браженные в нем дети − «какие-то другие, не такие, какими нормальные дети бывают»

32

.

Большинство из опрошенных нами молодых людей, поступивших в первый класс город-

ских и сельских школ Татарстана в 1995-1996 годах и ныне живущих в Казани (22 татарина,

19 русских), вспомнили эту самую «Алифбу» − свой первый учебник родного/татарского

языка («где на обложке девочка с цветами в школьной форме с портфелем»), похвалили ее

за красочностью, но при этом заметили, что у них во многом именно благодаря «Алифбе» и

учебникам татарского языка уже в ранние школьные годы сложилось устойчивое представ-

ление об «исключительной сельскости» татарской культуры

33

. Это не могло не затормозить

процесс обучения татарскому языку и приобщения к нему, поскольку в представлении не-

которых детей этот язык сопрягался именно с «сельскостью» и обретал мнимую «ненуж-

ность» в городских условиях

34

. Этот букварь скорее разъединял, нежели чем объединял,

хотя целенаправленно и не ставил такой задачи.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что, несмотря на доминирование

«этнокомпонента», авторы этого учебника не стали лишать татарских детей некоторых

ставших обычными и привычными для них культурных артефактов, далеко отстоящих под-

час от мусульманской традиции. Например, в противоположность своим московским колле-

гам, заменившим в позднесоветских букварях практически избавленную к тому времени от

откровенно выраженных политических коннотаций советскую новогоднюю елку «полити-

ческими» праздниками и празднествами, а позднее − просто изъявшим ее из букварного

текста, составители татарских букварей не стали лишать детей их любимого новогоднего

праздника. На месте таких известных плакатно-художественных символов советскости, как

Красная площадь и портрет Ленина, читающего газету «Правда», и стихов о кремлевских

звездах и Ильиче, в постсоветской «Алифбе» появляются (пусть и довольно стандартные)

картинки с изображением новогодних празднеств и соответствующие им стихотворные тек-

сты: дети, катающиеся с ледяной горки, сгрудились вокруг Деда Мороза, принесшего по-

дарки (стихотворение «Дед Мороз»); мальчики и девочки достают из коробок елочные иг-

рушки и развешивают их на большой елке (стихотворение «Елка»)

35

. Правда, эти дети по-

чему-то чрезмерно сосредоточены и серьезны − радость от предстоящего праздника и полу-

чения подарков никак не отражается на их лицах.

Таким образом, претерпев определенную, но в общем-то незначительную эволюцию

на протяжении 1990-х годов, к началу нового тысячелетия татарский букварь «Алифба»

представлял собой причудливую смесь советского и национального, причем одно зачастую

репрезентировалось за счет другого. Сам способ подачи «национального» был по большому

счету традиционно советским, хотя ни в коем случае нельзя утверждать обратное − способ

подачи «советского» был наднационален. Вводя ребенка в пространство татарского языка,

учебник давал лишь слабую возможность проникнуть в пространство татарской культуры,

представленной преимущественно в виде отдельных и не всегда понятных и «прочитывае-

мых» им символов и знаков. «Постсоветскость», в том числе и как актуализация этничности

в структуре личностной идентификации, и как постулирование суверенизации, в учебнике

не просматривалась вообще. Традиционализм и дезурбанизм ограничивали возможности

отображения постсоветской жизни и, прежде всего, постсоветской повседневности, хотя

342

именно повседневность и была «главным героем» этого учебника. «Синяя» «Алифба» от-

нюдь не вписывалась в ситуацию 1990-х годов, отмеченную неуклонным возрастанием ро-

ли и места Татарстана в общемировых процессах, успешного встраивания его в глобализа-

ционный контекст.

Начиная с 2003 года ситуация с учебниками в Татарстане существенно изменилась.

Произошел переход к новому поколению учебников, к созданию которых были привлечены

высокопрофессиональные авторы, в том числе профессора и преподаватели Казанского уни-

верситета

36

. Учащиеся русскоязычных школ стали обучаться по учебнику «Татарский язык»,

«Алифба» же была сохранена в татарских школах и классах. Эта была все та же «красная»

«Алифба» 1986 года издания, яркая, красочная, отказавшаяся от реалистически будничного

изображения действительности в пользу фольклорно-сказочного и полусказочного нарратива

(что особенно очевидно проявилось в визуальной риторике), расширившая свой пространст-

венный охват. В книгу были включены картинки и тексты о Казани и отдельных достоприме-

чательностях города (площадь Свободы и оперный театр, памятник Г. Тукаю и рассказ о па-

мятниках Казани, здание цирка и текст с рассказом о его посещении

37

. Изображенные в бук-

варе современные средства передвижения заключали в себе потенциальную возможность пе-

ремещения, причем в комфортных условиях и на большие расстояния. «Этнокомпонент» в

рассматриваемом учебнике резко усилился: в том или ином проявлении он присутствовал

практически на каждой странице букваря. Многие дети и почти все женщины – как молодые,

так и пожилые − были изображены в «Алифбе» в национальной одежде или с ее отдельными

атрибутами (особенно в домашней обстановке). На страницах книги появилось много героев

татарских сказок, и даже персонажи русских сказок (скажем, Лиса и Журавель) были одеты в

татарские этнографические костюмы

38

. Так же были одеты и куклы, с которыми играли дети.

Хотя в детском саду детям предлагали ставшие уже вполне «интернациональными» «борщ,

щи и кашу», в гостях их угощали эчпочмаком и бэлешом

39

.

Большой знаковый смысл несла картинка, изображающая татарского мальчика в на-

циональном костюме с указкой у огромной красной карты с надписью «Татарстан». Маль-

чика окружали его сверстники в костюмах бывших союзных республик, а ныне – независи-

мых государств. Была среди них и русская девочка в сарафане и кокошнике. Внизу распола-

гался текст: «Вот карта Татарстана. Татарстан − Родина. Родина − страна (край) дружбы. А

они − дружные братья». Здесь Татарстан был таким, как все, равным среди равных

40

. Прав-

да, татарский флаг, с которым скакали юные джигиты на игрушечных лошадках в букварях

1990-х годов, в 2004 году был уже утрачен

41

. В этом учебнике уже был виден размах, вы-

ход за узкие, «ограничительные» рамки, сочетавшийся с «родиноведческим» подходом, и

при этом − с несвободой от идеологии.

В целом, анализ татарского букваря 1990-х − 2000-х годов показывает, что формиро-

вание национальной идентичности и складывание понятия «мы» происходило и происходит

в «Алифбе» не столько за счет актуализации образа «другого»/»чужого», не столько за счет

сопоставления или противопоставления «своих» и «других»/»чужих», сколько за счет апри-

орного, безусловного и всецело доминирующего «мы». Такой подход представляется если и

возможным, то, вероятно, далеко не самым продуктивным. Он вполне успешно преодолева-

ется в новейших русскоязычных «Азбуках» для татарских школ, опыт составления которых

целесообразно учесть в дальнейшей практике создания татарских букварей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1

См., например: Татары назвали Ивана Грозного организатором геноцида. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: URL: http:// www/rosbalt/ru/2009/10/12/679450.html. Последнее обращение

14.01.2010.

343

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2

Тагиров И.Р. Европейская хартия региональных языков и языков национальных меньшинств и

положение татарского языка в Российской Федерации // Тагиров И.Р. Европейские стандарты прав

человека и законодательство Республики Татарстан. Казань, 2001. С. 69-73.

3

«Любой учебный текст сам по себе, а в еще большей степени учебник как система…, − отм е-

чают Г. Макаревич и В. Безрогов, − отражает идеал, связанный с моделью совершенной личности,

сконструированной в рамках конкретной цивилизации и эпохи». См.: Макаревич Г., Безрогов В. Кон-

струирование образовательного идеала в учебнике // Развитие личности. 2005. № 4. С. 79. А также −

добавлю − идеализированную репрезентацию самой эпохи, представленную посредством ее подли н-

ных и мнимых реалий.

4

Зеньковский В.В. Психология детства. Екатеринбург, 1995. С. 231.

5

О формировании коллективной и «индивидуальной» идентичности у детей в процессе обраще-

ния к учебникам для начальной школы см.: Келли К. «Папа едет в командировку»: репрезентация об-

щественных и личных ценностей в советских букварях и книгах для чтения // Учебный текст в совет-

ской школе. СПб., 2008. С. 154-179.

6

См.: Амирханов Р. Развитие народного образования у татар в дооктябрьский период //

Мәгариф. 1992. № 8. С. 36-39; № 9. С. 40-43; № 10. С. 35-38; Махмутова А.Х. Становление светского

образования у татар (Борьба вокруг школьного вопроса. 1861-1917). Казань, 1982; Ислам в Среднем

Поволжье. История и современность: Очерки. Казань, 2001 и др.

7

Мектебы – начальные мусульманские школы церковно-приходского типа.

8

Амирханов Р. Развитие народного образования у татар... С. 36-37; Сабирзянов Г.С. Букварь //

Татарская энциклопедия. В 5 т. Казань, 2002. Т. 1. С. 478 и др.

9

Сабирзянов Г.С. Указ. соч. С. 478.

10

Об этом см.: Каримуллин А.Г. У истоков татарской книги // Мәгариф. 1993. № 5. С. 35-36; № 9. С. 38-39.

11

Джадидизм (от араб. дадидийя – обновленчество) − культурно -реформаторское и обществен-

но-политическое движение мусульманских (преимущественно тюркских) народов Российской импе-

рии конца XIX-начала ХХ века, ратовавшее, в частности, за замену религиозного образования свет-

ским и использование звукового метода обучения грамоте вместо букволагательного (так называемый

усул-и-джадид – новый метод).

12

Об этом см. подробнее: Кәримуллин Ә.Г . Китап дөньясына сәяхәт: (Татар басма сүзенең

сәхифәләреннән). Казан, 1979; Ибраһимов Ф. Белем әлифбадан башлана: татарча уку -язуга ойрәнү

методикасы һәм татар әлифбалары тарихы. Казан, 1994; Курбатов Х. Татар әдәби теленең алфавит

һәм орфография тарихы. Казан, 1999 и др.

13

Амирханов Р. Глубокие корни наших учебников // Казан утлары. 1989. № 8. С. 162-172; Он

же. Развитие народного образования у татар... С. 42.

14

Об этом см.: Сенькина А.А. Книга для чтения в 1920-х годах: старое vs новое // Учебный текст

в советской школе. СПб., М., 2008. С. 26-47.

15

Первым татарским советским букварем, построенным на латинской графике, был «Яңа

әлифба» − «Новый букварь» 1926 года.

16

Как вспоминала одна из опрошенных нами респонденток, учившаяся в казанской школе (1965

года рождения), на очередной перемене в класс входил классный руководитель и возглашал: «Татары

– на татарский, все остальные – на труд!» Все и старались пойти на труд – «там было легче». У автора

этой статьи, обучавшейся в конце 1960-х – 1970-ее годы в одной из «специализированных» «англий-

ских» школ Казани, все факультативы вместо татарского были заполнены английским языком.

17

См.: Асадуллин А.Ш. Учимся говорить по-русски: Учебное пособие по русскому языку для де-

тей, обучающихся с шести лет. Казань, 1986 и последующие издания.

18

Султанбеков Б.Ф., Харисова Л.А., Галямова А.Г. История Татарстана. ХХ век. 1917-1995 гг.:

Учебное пособие. Казань, 1998. С. 430.

19

Тагиров И.Р. Указ. соч. С. 69.

20

Отдавая должное политической ангажированности учебников, нельзя не принимать во внима-

ние и субъективности взгляда самого автора статьи, смотрящего на проблему «изнутри».

21

Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. 23-27 басма. Казан, 1987 - 1991.

22

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. Букварь. Изд. 7-11. М., 1987-1991.

344

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23

Там же. Изд. 9. М., 1989. С. 3, 23, 42, 54, 60 и др.

24

Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. 24 басма. Казан, 1988. Б. 58, 79, 92, 93.

25

Ср.: Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. 24 басма. Казан, 1988; Там же. 28 басма. Казан,

1992. Форзац, б. 79, 99.

26

Там же. 28 басма. Казан, 1992. Б. 17, 28, 44, 58, 76, 85 и др.

27

Там же. 31 басма. Казан, 1995. Б. 69, 71, 95.

28

Bauman Z. Modernity and the Holocaust. Cambridge, 1991. Р. 12-27.

29

Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. L., 1991.

30

Этим противоположением детей не удивить, поскольку в полиэтнических регионах ребенок,

как известно, очень рано усваивает стиль межэтнических отношений и столь же рано обретает собст-

венную эмоциональную позицию по отношению к этнически Своим и Чужим, проживающим в еди-

ном геополитическом пространстве. См.: Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология разви-

тия, детство, отрочество. М., 1999. С. 315.

31

Как замечала И. Сандомирская, «имперский патриотизм советской Родины» успешно подав-

лял в данном случае доктрину пролетарского интернационализма. См.: Сандомирская И. Книга о Ро-

дине: Опыт анализа дискурсивных практик. Wien, 2001. C. 75).

32

Интервью с Полиной Ч., 2002 года рождения // Архив автора.

33

Анкеты Р. Ш., татарина, 1989 года рождения, О. Д., русского, 1989 года рождения // Архив автора.

34

О трудностях с преподаванием татарского языка в школе в середине 1990-х годов и возмож-

ных путях их преодоления см., например: Әсәдуллин А., Фәтхуллова К. Сөйләшергә тел булсын //

Мәгариф. 1995. № 6. С. 10-11.

35

Ср.: Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. 24 басма. Казан, 1988; Там же. 28 басма. Казан,

1992. Б. 92-93.

36

Максимов Н.В. Анализ учебников и учебно-методической литературы по татарскому языку

для русскоязычных учащихся образовательных учреждений с русским языком обучения. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: URL: http://rcpio.ru/node/60. Последнее посещение. 12. 11. 2009.

37

Вәлитова Р.Г., Вагыйзов С.Г. Әлифба. Казан, 2004. Б. 85, 113, 115.

38

Там же. Б. 12.

39

Там же. Б. 110, 116.

40

Там же. Б. 52.

41

Там же. Б. 30, 52.

A.A. Salnikova (Kazan)

A NATIONAL PRIMER AS A CULTURAL PHENOMENON AND THE OBJECT

OF INTERPRETATION (TATARSTAN, 1990-s – 2000-s)

In the article the author examines and analyses Tatar national primer “Alifba” as a specific

socio-cultural phenomenon which has undergone a considerable evolution during the post-soviet

period. Special attention is given to the correlation of Soviet, post-soviet and national aspects and

the way they are represented in the primer. The author reveals the degree of constructiveness of

“primer’s nationalism” in the process of strengthening national identity and the degree of its dis-

ruptiveness in the destruction of Soviet identity through representation of the images of “friends”,

“enemies” and “strangers” in the book. The author describes the primer as a special kind of the

narrative and defines its main qualitative characteristics, showing its role of an important tool not

only in educational but also in political practices. The researcher demonstrates that the book is a

significant source in the study of Russian history of the 1990-s – 2000-s.

345

ГОРОДСКАЯ ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ УРБАНИСТИКИ

А.Н. Фёдоров

Москва

РОССИЙСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД В НАЧАЛЕ ХХ В. И ЕГО РОЛЬ

В МОДЕРНИЗАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ (НА МАТЕРИАЛАХ ГОРОДОВ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА)

*

В начале ХХ в. Россия была аграрно-индустриальной страной, в которой черты аграр-

ного общества оставались определяющими. Во-первых, подавляющая часть населения была

занята в сельском хозяйстве, его доходы и относительный достаток зависели от земельных

право-собственнических отношений. Во-вторых, земледелие носило экстенсивный характер,

получаемые излишки производства составляли незначительную часть в пересчете на конкрет-

ного производителя и были тесно связаны с минималистской потребительской этикой. В-

третьих, традиционно сильным оставался «культ общины», жизнь в которой строилась на ос-

нове натурального хозяйства. В-четвертых, социально-политическое устройство государства

было сословно-феодальным, что предполагало наличие объективных препятствий для соци-

альной мобильности. В-пятых, слабое распространение грамотности и низкий культурный

уровень населения также не способствовали прогрессу народного хозяйства.

Сложившуюся структуру социальных отношений зафиксировала Первая всеобщая

перепись населения, проведенная в 1897 г. Согласно ее результатам, в городах, символизи-

ровавших индустриальный путь развития страны, проживало всего 13,4 % населения (16,8

млн. чел.). В этих условиях необходимость модернизации экономики диктовалась как по-

требностями внутреннего развития, так и внешнеполитическими угрозами. Развитие про-

мышленности, интенсификация сельского хозяйства стали факторами обеспечения и повы-

шения обороноспособности страны. В этом понимании город, рост городского населения,

стали вектором перспективного развития в ХХ в.

Рубеж веков стал переломным периодом. Страна вступила в полосу широкомасштаб-

ных политических потрясений, причины которых были обусловлены наметившимся свое-

образием социально-экономического развития. После отмены крепостного права ускорен-

ными темпами утверждался капитализм, причем уже с конца XIX в. проявились признаки

его перехода в монополистическую стадию. Однако процесс капиталистического развития

по многим существенным параметрам заметно отличался от классического, западноевро-

пейского варианта становления буржуазных структур. Мысль о том, что отечественная ис-

тория демонстрирует иной, непохожий на западную модель тип капиталистической эволю-

ции, высказывалась рядом советских исследователей еще в 1960- гг. (П.В. Волобуевым,

И.Ф. Гиндиным, К.Н. Тарновским и др.).

Классическая последовательность этапов складывания капиталистического произ-

водства (мелкотоварное производство – мануфактура – фабрика – энергия паровых машин)

оказывалась нарушенной. В этих условиях капиталистическая эволюция в стране «второго

эшелона» протекала более конфликтно, чем в передовых государствах. В частности, по-

требность в форсированном преодолении экономической отсталости вела к ужесточению

налоговой эксплуатации и росту социальной напряженности. Перенесение прогрессивных

форм хозяйственной жизни на национальную почву, недостаточно подготовленную для их

самостоятельного воспроизводства, порождало острейшую проблему адаптации широких

*

Статья подготовлена в рамках Программы ИОФН РАН «Исторический опыт социальных трансфор-

маций и конфликтов», проект «Российский город в условиях революционных потрясений и транс-

формаций: 1917 - нач. 1920-х гг.»

346

слоев населения к новым требованиям, синтеза традиционных ценностей и ценностей бур-

жуазного общества, которые естественным порядком не сложились. Страна жила одновре-

менно как бы в разных эпохах, противоречия одной фазы общественного развития сочета-

лись с противоречиями, порожденными последующими фазами. Все это деформировало

процесс капиталистической эволюции и делало его весьма болезненным для широких на-

родных масс.

Кроме того, отечественная культурная традиция оказывалась несовместимой с ценно-

стями индустриального общества. В традиционный уклад, сформировавшийся под влиянием

православия, никак не вписывались, например, погоня за прибылью, индивидуализм. Деловые

люди как таковые не являлись в общественном сознании героями, примерами для подража-

ния. Подобные настроения были присущи, в частности, вполне европеизированным слоям

интеллигенции. При этом разрыв между высшими слоями и основной массой населения был

чрезвычайно велик, что также отразилось на процессах капиталистической эволюции. Со

времени «петровских реформ» страна раскололась на «2 цивилизации» (по выражению про-

фессора А.С. Ахиезера): «европеизированных верхов» и чуждую западным влияниям «циви-

лизацию крестьянства», которую сами же верхи вплоть до «столыпинской реформы» стреми-

лись удержать в рамках архаических отношений. Взаимное отчуждение и противостояние

неминуемо должны были обернуться столкновением в период стремительного рывка страны

вперед, когда рушилась старая сословная структура, возрастала социальная активность.

Наряду с сохранением многих черт традиционного общества, в дореволюционный

период стали действовать новые явления, свидетельствовавшие об относительных успехах

модернизационных процессов. В общественной жизни сравнительно большую роль стали

играть экономические признаки, а не традиционное сословное деление. В городах специфи-

ческие корпоративные ценности и атрибуты формировали специфическую социальную и

профессиональную жизнь различных слоев населения. Капиталистический принцип «кто

хорошо работает, тот лучше живет» постепенно становился альтернативой уравнительно-

распределительной психологии. Процессы «раскрестьянивания деревни» спровоцировали

усиленную социальную динамику и сопровождались ростом числа маргинальных элементов

(тех, кто утратил свой социальный и профессиональный статус).

По словам А.С. Сенявского, на рубеже веков «индустриализовавшийся и обуржуазив-

шийся город и полуфеодальная деревня двигались в разных, во многом – противоположных

направлениях». Демографический взрыв привел к резкому уменьшению размера личных на-

делов, поэтому «город богател, а деревня нищала»

1

. К концу XIX в. в Европейской России

возникло так называемое «аграрное перенаселение», что явилось одной из причин миграци-

онного оттока на окраины страны. Наиболее ускоренными темпами этот процесс шел в рай-

онах распространения торгового земледелия (в ЦЧР, на Нижней Волге, в Прибалтике, южных

губерниях). Одновременно наблюдался массовый отток крестьян в города в поисках работы.

В пореформенный период количество горожан, вышедших из вчерашних крестьян, выросло в

4,6 р. Главным фактором миграции явилась разница в оплате труда

2

.

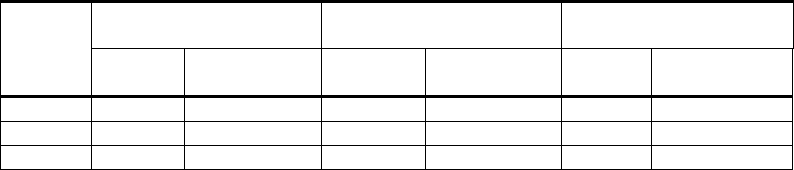

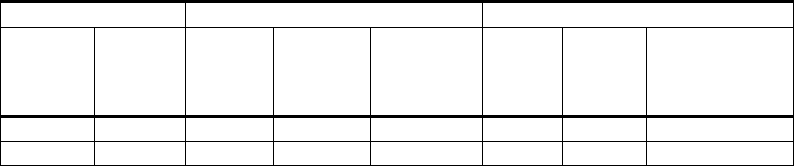

Таблица 1

Темпы роста городского населения России в XIX в.

3

Малые города

(до 10 тыс. жителей)

Средние города

(10-50 тыс. жителей)

Крупные города

(свыше 50 тыс. жителей)

Годы

Число

городов

Число жителей

(тыс. чел.)

Число

городов

Число жителей

(тыс. чел.)

Число

городов

Число жителей

(тыс. чел.)

1811 593 1 634 30 467 7 838

1847 533 3 204 83 1 435 6 1 290

1862 474 1 534 113 1 917 10 1 867

347

Окончание табл. 1

Малые города

(до 10 тыс. жителей)

Средние города

(10-50 тыс. жителей)

Крупные города

(свыше 50 тыс. жителей)

Годы

Число

городов

Число жителей

(тыс. чел.)

Число

городов

Число жителей

(тыс. чел.)

Число

городов

Число жителей

(тыс. чел.)

1885 981 3 620 257 5 149 36 4 988

1897 587 2 868 291 5 812 55 8 175

Таким образом, за рассматриваемый период число жителей в малых городах выросло

на 43 %, в средних – на 92 %, в крупных – на 90 %. Источником этого роста явился, прежде

всего, массовый приток сельского населения. В целом по стране экономическая деятель-

ность в значительной степени протекала в границах смешения укладов, что обуславливало

особую остроту социальных противоречий (между городом и деревней, Центром и перифе-

рией, буржуазией и рабочими, помещиками и крестьянами). Если деревня выступила за

консервацию традиционных общественных отношений, хозяйственных укладов, то город

звал к интенсификации народного труда, что предполагало не только усложнение структу-

ры производства, но и коренную перестройку социальных отношений. Добавили остроты

объективным общественным противоречиям периоды мировых экономических кризисов, а

затем промышленных подъемов, нерешенный аграрный вопрос, неудачный ход мировой

войны. Совокупность факторов привела к тому, что основные противоречия российской

действительности смогла решить только революция 1917 г.

В этой связи важно выяснить, что представляли собой город, городское население

накануне революции. В нашем исследовании под губернским городом понимается, прежде

всего, административный центр обособленной территориальной единицы (губернии). В

1914 - 1917 гг. территория Российской империи делилась на 78 губерний, в каждой из кото-

рых из местного административного центра осуществлялась функция управления губерни-

ей. Административно-территориальное устройство строилось с учётом естественноистори-

ческих (защита государственных границ) и экономических условий (характер и уровень

развития хозяйства, направление путей сообщения, количество и плотность населения и

т. п.), национальных особенностей, необходимости максимального приближения государст-

венного аппарата к населению.

Важная особенность эволюции городов в дореволюционный период заключалась в

том, что они постепенно наращивали собственно городские функции – хозяйственные,

управленческие, культуротворческие и т. д. Наибольшую динамику этот процесс получил в

районах первоначального расселения, в которых еще в XVII - XVIII вв. города утратили

военно-оборонительное значение. В первую очередь, речь идет о городах Центральной Рос-

сии: Москве, Твери, Владимире, Костроме и др.

4

. Расширение границ империи означало,

что защита внутреннего пространства государства возлагалась на окраины, в то время как

проблемы внутреннего управления территорией были призваны решить губернские рефор-

мы Петра I и Екатерины II.

Таблица 2

Место губернских городов ЦПР в административной и хозяйственной иерархии

5

Город

Дата основа-

ния или перво-

го летописного

упоминания

Время обрете-

ния статуса

губернского

города

Число жите-

лей по пере-

писи 1897 г.

(тыс. ч.)

Промышленная специализация

в нач. ХХ в.

Архангельск 1584 1708 21 Лесная промышленность

Владимир 1108 1796 28 Текстильная промышленность

348

Окончание табл. 2

Город

Дата основа-

ния или перво-

го летописного

упоминания

Время обрете-

ния статуса

губернского

города

Число жите-

лей по пере-

писи 1897 г.

(тыс. ч.)

Промышленная специализация

в нач. ХХ в.

Вологда 1147 1796 28 Производство стройматериалов

Калуга 1371 1796 49 Производство стройматериалов

Кострома 1213 1778 41 Текстильная промышленность

Москва 1147 1708 1 039 Многоотраслевое производство

Нижний

Новгород

1221 1719 90 Мукомольное производство

Орел 1556 1778 70 Переработка сырья

Пенза 1663 1796 60 Производство стройматериалов

Рязань 1301 1796 46 Производство стройматериалов

Смоленск 862 1796 47 Обеспечение транспортной сети

Тамбов 1636 1796 48 Переработка сырья

Тверь 1164 1775 53 Текстильная промышленность

Тула 1146 1796 115 Металлургия

Ярославль 1071 1796 72 Текстильная промышленность

Жители губернских городов ЦПР были заняты, главным образом, в промышленности

и торговле, а также в сферах обслуживания, управления и культуры. После отмены крепо-

стного права здесь шла активная перестройка социальной структуры, вызванная углублени-

ем разделения труда. Характерным признаком ЦПР было наличие развитой транспортной

сети, что гарантировало высокое значение городов, приобретавших все более обширное

поле тяготения. Помимо всего прочего город представлял собой определенный, отличный

от деревни тип социальной общности, жителям которого были присущи черты городского

образа жизни. Для него характерны концентрация и интенсивность различных форм обще-

ния, специфическая демографическая и организационная структура, рост количества про-

фессий. Городской образ жизни отличался большим разнообразием жизненных укладов,

потребностей, вкусов, привычек, поэтому религиозные традиции, обычаи играли в нем

сравнительно меньшую роль. Бурный рост городского населения в начале ХХ в. явился

следствием дальнейшего развития капитализма и привел к обострению социальных проти-

воречий. В этом смысле губернский город рассматривается нами не только как администра-

тивный центр, но и как пространство обитания большого числа людей.

Первая всеобщая перепись населения фиксировала сословное деление российского

общества. Исторически оно появилось по воле государственной власти, например, служи-

лые сословия выполняли функцию защиты, купечество – налаживания торговли и т.п. Со-

словная структура была характерна для феодального общества, в период капитализма она

не отражала в полной мере действительное социальное устройство. Тем не менее перепись

1897 г. дает некий ориентир, прежде всего, в определении историчности складывания го-

родских сословий, потенциала их устойчивости в нестабильное время.

349

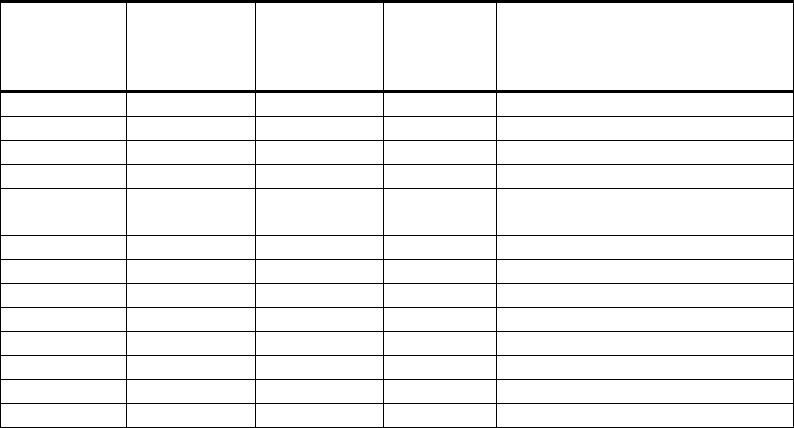

Таблица 3

Распределение городских сословий по территории Российской империи

6

Сословие

Европей-

ская Россия

Привис-

ленские

губернии

Кавказ Сибирь

Средняя

Азия

В структуре

городского

населения (%)

Потомственные дворяне 418 421 86 100 51 621 10 094 9 912 3,4

Личные дворяне и чи-

новники

372 395 29 250 35 427 21 787 13 629 2,8

Духовенство 143 113 3 260 11 985 6 004 1 642 1

Почетные граждане 164 000 2 880 10 455 4 367 2 158 1

Купечество 190 977 8 164 15 012 6 846 4 012 0,3

Мещанство 5 233 438 1 359 714 539 874 197598 118 697 44,3

Крестьянство 5 178 219 627 801 422 104 175687 122 297 33,8

Войсковые казаки 67 163 8 378 42 997 11 906 41 477 1

Инородцы и финлянд-

ские уроженцы

24 041 48 1 928 8 480 604 561 3,8

Иностранцы 122 662 29 725 59 000 22 484 13 434 1,5

Не принадлежавшие или

не указавшие принад-

лежность к сословию

134 911 1 942 9 853 20 514 2 551 1

Всего 12 049 340 2 157 262 1 200 256 485767 934 370 16 826 995

Исходя из данных таблицы, становится понятным, что дореволюционный город был

мещанско-крестьянским, в котором не менее 1/3 населения были горожанами в первом по-

колении. Будет интересным сопоставить общероссийские данные с цифрами по крупным

городам ЦПР.

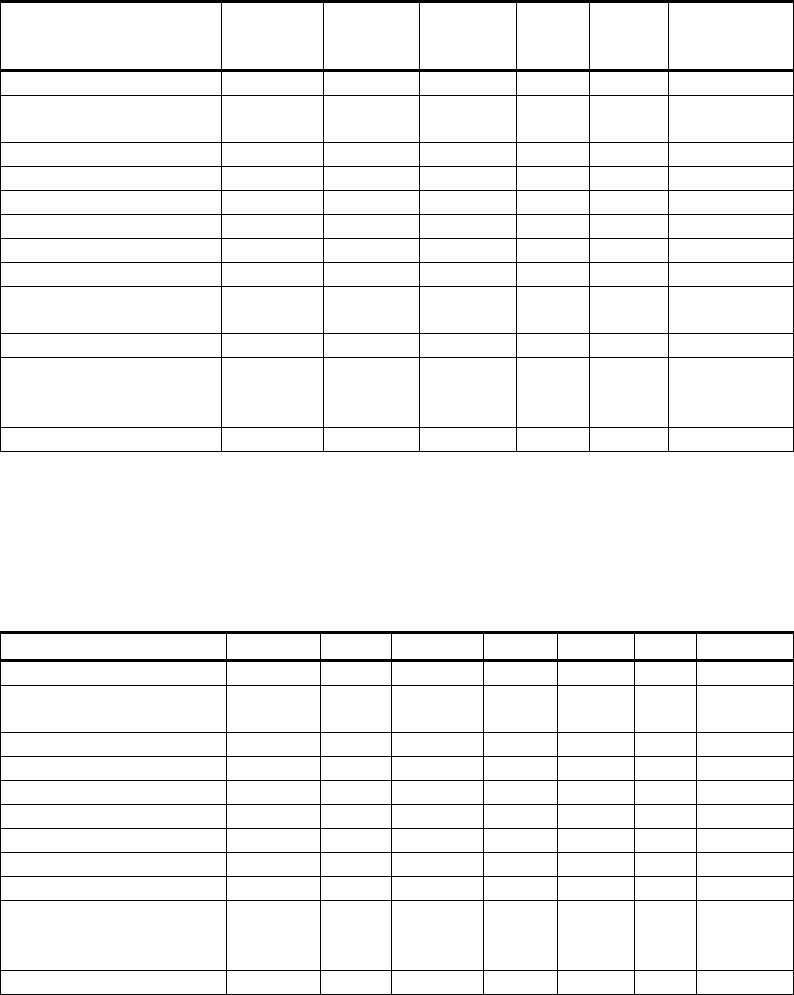

Таблица 4

Сословная структура населения в губернских городах ЦПР

7

Сословие Владимир Калуга Кострома Москва Тверь Тула Ярославль

Потомственные дворяне 5,5 5,5 3,9 3,4 3,7 2,6 2,7

Личные дворяне и чи-

новники

6,2 5,7 6,7 3,2 4,5 2,4 4,3

Духовенство 5,2 3 3,8 1,1 3,3 1,7 3,4

Почетные граждане 5,2 2,7 3,1 2 1,7 2,1 2,3

Купечество 2 2 2 1,9 1,4 1,2 1,8

Мещанство 25,4 44,2 33,1 22 29 47,6 31,6

Крестьянство 49,2 35,9 46,4 63,8 55,1 41,1 52,7

Войсковые казаки 0 0 0 0,1 0 0,1 0

Иностранцы 0,1 0,1 0,1 1,3 0,3 0,2 0,1

Не принадлежавшие или

не указавшие принад-

лежность к сословию

1,2 0,9 0,9 1,2 1 1 1,1

В % отношении 100 100 100 100 100 100 100

Таким образом, около ½ населения губернских городов ЦПР были выходцами из

вчерашних крестьян, которые пришли туда в поиске заработка. В периоды повышенного

350

спроса на рабочие руки они находили применение своим силам и способностям, однако в

периоды спада производства они вновь могли вернуться в деревню. Нерешенность проблем

адаптации в крупном городе, запечатленная в пьесе М. Горького «На дне», позже стала ис-

точником волнообразной внутренней миграции. В предреволюционный период рост город-

ского населения за счет сельских жителей только усилился

8

. По мнению известного урба-

ниста А.С. Сенявского, ускоренная урбанизация второй половины XIX в. «вела к быстрому

размыванию традиционных структур, устоев народного крестьянского быта, его менталите-

та и ценностей. Начальная стадия урбанизационного перехода внесла свою лепту в дефор-

мацию традиционного российского общества, вызвав его «базовую» социальную неста-

бильность, – породив взрывоопасные маргинальные слои города и подрывая ценности сель-

ской общины». Речь идет об углублении социокультурного противостояния города и дерев-

ни, а города в дореволюционный период «оказались не только двигателями экономическо-

го, технического, культурного прогресса, но и центрами социальной нестабильности»

9

.

Следующей проблемой, которую необходимо рассмотреть, является вопрос об усло-

виях жизни. При ее решении необходимо учитывать: во-первых, уже выясненную специфи-

ку состава городских жителей. Во-вторых, фактор давности городских традиций, который в

пределах империи отличался значительной вариативностью

10

. В-третьих, состояние город-

ского хозяйства во многом станет зависеть от распорядительности органов местного само-

управления, степень которой по отдельным регионам также различалась.

Чтобы проиллюстрировать величину диспропорций в масштабах всей страны приве-

дем сопоставимые данные за 1910 г. по 2 губернским городам: Гродно и Ташкенту.

Таблица 5

Состояние городского хозяйства Гродно и Ташкента в 1910 г.

11

Структура жилого фонда Уровень благоустройства

город

Число

жителей

% камен-

ных

строений

% дере-

вянных

строений

% смешан-

ных строе-

ний или

иных

Водо-

провод

Канали-

зация

% замощенных

улиц по отноше-

нию к площади

города

Гродно 49 707 40 57,4 2,6 + – 9,2

Ташкент 200 191 15,3 0 84,7 – – –

По нашей классификации, Гродно – средний город в Западном крае, в то время как

Ташкент – крупный город не только в Средней Азии, но и в России. Тем не менее уровень

жизни в Гродно был выше, что подтверждается данными не только по городскому хозяйст-

ву, но и состоянием учреждений здравоохранения и образования, числом врачей и т.п. На

наш взгляд, это объясняется указанными выше факторами: структурой населения, давно-

стью городских традиций, компетентностью органов самоуправления. При этом трудно

выделить в совокупности причин определяющий фактор, поскольку, на наш взгляд, они

находились в прямой зависимости: давность городских традиций влияла на структуру насе-

ления, которое само выбирало и контролировало органы власти.

В этой связи будет показательным привести суждение Николая II о городском хозяй-

стве Киева, высказанное в октябре 1916 г. Сразу оговоримся, что Киев оставил императору

самые приятные воспоминания. Но что же ему так понравилось? Выступая перед городской

думой, киевский голова сообщил: «Вчера, при прощании с городом Киевом, Государь Им-

ператор повелел мне передать Киевской городской думе сердечные Его Императорского

Величества благодарность и похвалу за горячий прием, порядок, чистоту и опрятность, а

также хорошие мостовые [курсив – А. Ф.], по которым Его Величество изволили ехать.

Вместе с тем Государь Император изволил сказать: «Киевская городская дума будет всегда