Самыгин С.И. Педагогика и психология высшей школы

Подождите немного. Документ загружается.

341

Психолого-педагогическое изучение личности студента

Способы коммуникативных воздействий

преподавателя и типы взаимоотношений

с обучаемыми

Анализируя работу преподавателей на занятиях и во

внеурочных формах учебной деятельности в одной и той

же группе студентов, можно выделить разные уровни об-

щения:

• высокий — характеризуется теплотой во взаимоотноше-

ниях, взаимопониманием, доверительностью и пр.;

• средний;

• низкий — характеризуется отчужденностью, непонима-

нием, неприязнью, холодностью, отсутствием взаимо-

помощи.

Уровень общения непосредственно связан с воздействи-

ями педагога, которые соответствуют парциальным (час-

тичным) оценкам, хорошо изученным Б.Г. Ананьевым. Эти

воздействия можно разделить на два вида:

• положительные — одобрение, поощрение самостоятель-

ности, похвала, юмор, просьба, совет и предложение;

• отрицательные — замечания, насмешка, ирония, упре-

ки, угрозы, оскорбления, придирки.

Различные стили коммуникативного взаимодействия по-

рождают несколько моделей поведения преподавателя в

общении с обучаемыми на занятиях. Условно их можно

обозначить следующим образом:

• Модель диктаторская («Монблан») — преподаватель как

бы отстранен от обучаемых студентов, он парит над

ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые студенты —

лишь безликая масса слушателей. Никакого личностного

взаимодействия. Педагогические функции сведены к ин-

формационному сообщению.

Следствие: отсутствие психологического контакта, а от-

сюда безынициативность и пассивность обучаемых сту-

дентов.

• Модель неконтактная («Китайская стена») — близка по

своему психологическому содержанию к первой. Разни-

Педагогика и психология высшей школы

3tt2

ца в том, что между преподавателем и обучаемыми су-

ществует слабая обратная связь ввиду произвольно или

непреднамеренно возведенного барьера общения. В роли

такого барьера могут выступить отсутствие желания к

сотрудничеству с какой-либо стороны, информацион-

ный, а не диалоговый характер занятия; непроизволь-

ное подчеркивание преподавателем своего статуса, снис-

ходительное отношение к обучаемым.

Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми сту-

дентами, а с их стороны — равнодушное отношение к

преподавателю.

• Модель дифференцированного внимания

(«Локатор»)

—

основана на избирательных отношениях с обучаемыми.

Преподаватель ориентирован не на весь состав аудито-

рии, лишь на часть, допустим, на талантливых или же,

напротив, слабых, на лидеров или аутсайдеров. В обще-

нии он как бы ставит их в положение своеобразных

индикаторов, по которым ориентируется на настроение

коллектива, концентрирует на них свое внимание. Од-

ной из причин такой модели общения на занятиях мо-

жет явиться неумение сочетать индивидуализацию обу-

чения студентов с фронтальным подходом.

Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия

в системе преподаватель — коллектив студентов, она под-

меняется фрагментарностью ситуативных контактов.

• Модель гипорефлексная («Тетерев») — заключается в

том, что преподаватель в общении как бы замкнут на

себя: его речь большей частью как бы монологична. Раз-

говаривая, он слышит только самого себя и никак не

реагирует на слушателей. В диалоге оппоненту бесполез-

но пытаться вставить реплику, она просто не будет вос-

принята. Даже в совместной трудовой деятельности та-

кой преподаватель поглощен своими идеями и проявляет

эмоциональную глухоту к окружающим.

Следствие: практически отсутствует взаимодействие

между обучаемыми и обучающим, а вокруг последнего

образуется поле психологического вакуума. Стороны про-

цесса общения существенно изолированы друг от друга,

учебно-воспитательное воздействие представлено формально.

343 Психолого-педагогическое изучение личности студента

• Модель гиперрефлексная («Гамлет») — противоположна

по психологической канве предыдущей. Преподаватель

озабочен не столько содержательной стороной взаимо-

действия, сколько тем, как он воспринимается окружа-

ющими. Межличностные отношения возводятся им в

абсолют, приобретая доминирующее значение для него,

он постоянно сомневается в действенности своих аргу-

ментов, в правильности поступков, остро реагирует на

нюансы психологической атмосферы обучаемых студен-

тов, принимая их на свой счет. Такой преподаватель

подобен обнаженному нерву.

Следствие: обостренная социально-психологическая

чувствительность преподавателя, приводящая к его не-

адекватным реакциям на реплики и действия аудитории. В

такой модели поведения не исключено, что бразды прав-

ления окажутся в руках у студентов, а преподаватель зай-

мет ведомую позицию в отношениях.

• Модель негибкого реагирования

(«Робот»)

— взаимоот-

ношения преподавателя со студентами строятся по жес-

ткой программе, где четко выдерживаются цели и зада-

чи занятия, дидактически оправданы методические

приемы, имеет место безупречная логика изложения и

аргументация фактов, отшлифованы мимика и жесты,

но преподаватель не обладает чувством понимания ме-

няющейся ситуации общения. Им не учитываются педа-

гогическая действительность, состав и психическое со-

стояние студентов, их возрастные и этнические

особенности. Идеально спланированное и методически

отработанное занятие разбивается о рифы социально-

психологической реальности, не достигая своей цели.

Следствие: низкий эффект педагогического взаимодей-

ствия.

• Модель авторитарная («Я — сам») — учебно-воспита-

тельный процесс целиком фокусируется на преподава-

теле. Он — главное и единственное действующее лицо.

От него исходят вопросы и ответы, суждения и аргу-

менты. Практически отсутствует творческое взаимодей-

ствие между ним и аудиторией. Односторонняя актив-

ность преподавателя подавляет всякую личную

Педагогика и психология высшей школы 344

инициативу со стороны обучаемых студентов, которые

осознают себя лишь в качестве исполнителей, ждут ин-

струкций к действию. До минимума снижается их по-

знавательная и общественная активность.

Следствие: воспитывается безынициативность обучае-

мых, теряется творческий характер обучения, искажается

мотивационная сфера познавательной активности.

• Модель активного взаимодействия («Союз») — препода-

ватель постоянно находится в диалоге с обучаемыми,

держит их в мажорном настроении, поощряет инициа-

тиву, легко схватывает изменения в психологическом

климате группы и гибко реагирует на них. Преобладает

стиль дружеского взаимодействия с сохранением роле-

вой дистанции.

Следствие: возникающие учебные, организационные и

этические проблемы творчески решаются совместными уси-

лиями. Такая модель наиболее продуктивная.

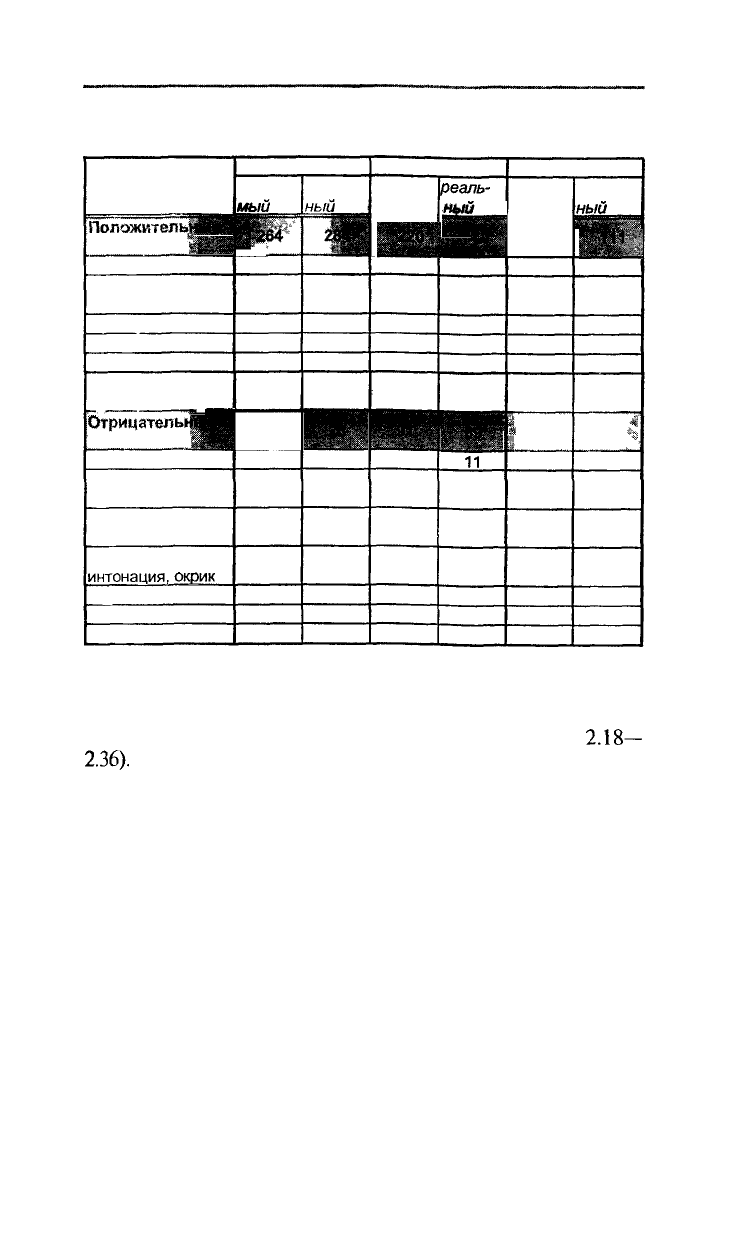

В табл.

2.1

показана психологическая атмосфера обще-

ния преподавателя и студентов на занятии.

Процесс общения преподавателя со студентами может

складываться в двух крайних вариантах: 1) взаимопони-

мание, слаженность выполнения учебной деятельности,

развитие способности прогнозировать поведение друг друга

и 2) разлад, отчужденность, неспособность понять и пре-

дугадывать поведение друг друга, появление конфликтов.

Достижение положительного результата общения и вза-

имодействия связано с накоплением и правильным обоб-

щением информации друг о друге, зависит от уровня раз-

вития коммуникативных умений педагога, его способности

к эмпатии и рефлексии (схемы 2.18 и 2.32), к наблюда-

тельности, «сенсорной остроте», установлению «раппор-

та» и умению учитывать репрезентативную систему собе-

седника (схемы 2.27 и 2.28), умения слушать (схема 2.30),

понимать студента (схема 2.31), воздействовать на него

посредством убеждения, внушения, эмоционального за-

ражения (схема 2.33), изменения стилей и позиций обще-

ния (схема 2.27), умения преодолевать манипуляции и

конфликты (схемы 2.34—2.36). (Приложение в конце дан-

ной главы.) Важную роль играют психолого-педагогичес-

345 Психолого-педагогическое изучение личности студента

Таблица 2.1. Результат влияния преподавателя на студентов

при различных видах воздействия (число воздействий)

Воздействия

ПоложительшНИ

всего

шИП

Одобрение

Поощрения само-

стоятельности

Похвала

Юмор

Просьба

Совет и

предложение

^^

ОтрицательНЦ^И

всего

ПИЯ

Замечания

Насмешки и

ирония

Упреки и

морализирование

Повышенная

интонация,окрик

Угроза

Оскорбление

Придирки

Высокий

ожидае-

мый

65

41

68

5

29

56

•

7

9

3

18

_

-

2

реаль-

ный

83

44

78

7

46

26

шш

14

2

2

10

—

-

-

Средний

ожидае-

мый

Hi

62

33

51

4

20

50

19

14

11

34

2

3

8

реаль-

Щи

37

24

26

_

19

26

шт

2

16

24

_

5

11

Низкий

ожидае-

мый

ш

29

68

14

2

18

43

*

344

68

71

73

81

26

10

15

реаль-

ный

НЕ

15

39

9

2

29

17

299 *1

54

38

83

67

24

13

20

кая компетентность преподавателя в области психологи-

ческих особенностей и закономерностей общения, взаи-

модействия (базовые знания представлены в схемах

2.18—

2.36).

Установлению оптимального педагогического общения

на занятиях помогает использование следующих комму-

никативных приемов:

• Приемы профилактики и снятия блокирующих коммуни-

кативных аффектов (коммуникативной заторможенности,

неловкости, подавленности, скованности, неуверенности в

общении):

• создание на занятии атмосферы защищенности при

общении студентов с преподавателями;

Педагогика

и психология высшей школы 346

• одобрение, поддержка посредством придания цен-

ности самой попытке ответа, самому факту учас-

тия в диалоге;

• одобрение практики обращения студентов за по-

мощью к преподавателю или товарищам;

• поощрение устных ответов по собственной ини-

циативе студентов;

• создание щадящих условий при ответе студента о

ярко выраженной коммуникативной заторможен-

ностью;

• недопущение действий со стороны отдельных сту-

дентов, подавляющих творческую активность то-

варищей на занятии.

• Приемы оказания коммуникативной поддержки в процессе

общения:

• оказание своевременной помощи в подборе адек-

ватной лексики, в правильном построении выс-

казываний;

• разъяснение смысла коммуникативных норм в кон-

кретной ситуации общения;

• обучение (прямое или косвенное) коммуника-

тивным приемам, технике выступления и обще-

ния;

• подчеркнуто позитивная критика (если такая не-

обходима) поведения студента в диалоге с пре-

подавателем;

• демонстрация вербальными и невербальными сред-

ствами заинтересованного внимания к студентам,

поддержка их стремления к участию в диалоге с

преподавателем;

• оперативное предоставление студентам возможно-

сти «оправдать нетерпение поднятой руки»;

• предоставление студентам возможности сориенти-

роваться в ситуации, «собраться с мыслями».

• Приемы инициирования встречной учебно-познавательной

активности студентов:

• прямое побуждение студентов к активному взаи-

модействию с преподавателем на занятии;

S947

Психолого-педагогическое изучение личности студента

• мотивирование перед группой поощрений студен-

тов за проявленную инициативу;

• критика собственных ошибок в качестве демонст-

рации эталона отношения к ним,

• «игровая провокация» («Что-то Иванов Иван не-

доверчиво улыбается при твоем ответе. Докажи

ему, что ты действительно прав.. »).

Основные психолого-педагогические приемы

обучения при оптимальном педагогическом

общении

В настоящее время необходимо осуществить переход от

информационно-объяснительного обучения студентов к де-

ятельному, развивающему. Важными становятся не толь-

ко усвоенные в вузе знания, но и способы усвоения,

мышления и учебной деятельности, развитие познаватель-

ных сил и творческого потенциала студента А этого мож-

но добиться только при условии демократичности мето-

дов обучения, раскрепощения студентов, разрушения

искусственных барьеров между преподавателями и сту-

дентами.

Развивающее обучение предполагает переход от типич-

ной для традиционного обучения схемы «услышал — за-

помнил — пересказал» к схеме «познал путем поиска вместе

с преподавателем и товарищами — осмыслил — запомнил

— способен оформить свою мысль словами — умею при-

менить полученные знания в жизни».

Существует шесть основных функций взаимодействия

субъектов педагогического процесса при оптимальном пе-

дагогическом общении:

• конструктивная — педагогическое взаимодействие пре-

подавателя и студента при обсуждении и разъяснении

содержания знаний и практической значимости по пред-

мету;

• организационная — организация совместной учебной де-

ятельности преподавателя и студента, взаимной личнос-

тной информированности и общей ответственности за

успехи учебно-воспитательной деятельности;

Педагогика и психология высшей школы 348

• коммуникативно-стимулирующая — сочетание различных

форм учебно-познавательной деятельности (индивиду-

альной, групповой, фронтальной), организация взаи-

мопомощи с целью педагогического сотрудничества; ос-

ведомленность студентов о том, что они должны узнать,

понять на занятии, чему научиться;

• информационно-обучающая — показ связи учебного пред-

мета с производством для правильного миропонимания

и ориентации студента в событиях общественной жиз-

ни; подвижность уровня информационной емкости учеб-

ных занятий и ее полнота в сочетании с эмоциональ-

ным изложением учебного материала, опорой на

наглядно-чувственную сферу студентов;

• эмоционально-корригирующая — реализация в процессе

обучения принципов «открытых перспектив» и «побед-

ного» обучения в ходе смены видов учебной деятельно-

сти; доверительного общения между преподавателем и

студентом;

• контрольно-оценочная — организация взаимоконтроля

обучающего и обучаемого, совместное подведение ито-

гов и оценка с самоконтролем и самооценкой;

Наиболее распространенными являются пять причин,

препятствующих установлению оптимального педагогичес-

кого общения между преподавателем и обучаемыми:

о педагог не считается с индивидуальными особенностя-

ми студента, не понимает его и не стремится к этому;

а студент не понимает своего преподавателя и потому не

принимает его как наставника;

о действия преподавателя не соответствуют причинам и

мотивам поведения студента или сложившейся ситуа-

ции;

• преподаватель высокомерен, задевает самолюбие сту-

дента, унижает его достоинство;

а

студент сознательно и упорно не принимает требова-

ний преподавателя или, что еще серьезнее, — всего кол-

лектива.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Психологические схемы

«Индивидуально-психологические

особенности личности»

Педагогика и психология высшей школы

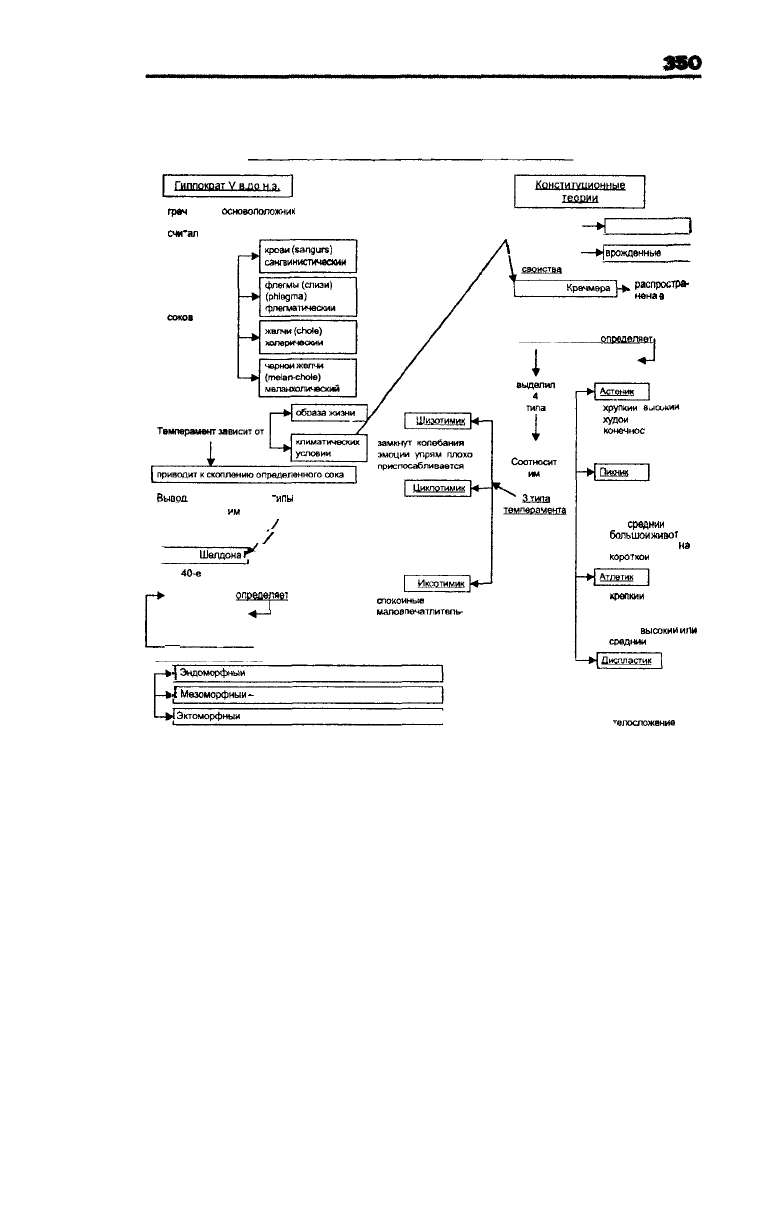

ИСТОРИЯ развития учений о типах темперамента

грвч

врач —

основоположник

названии типов темперамента

считал

что люди различаются

соотношением

4-х видов

соков

кроаи

(sangurs)

сангвинистическии

Вывод,

правильно описал

~ипы

темперамента

но не смог дать

им

научного объяснения

распространена

/

в Европе

/

| Теория

Шелдона

JT

40-е

годы

Структура тела

определяет

функцию

-^—<

тип темперамента

описал три типа

термины из эмбриологии

часты колебания

эмоции радости и

печати легко

контактирует

реалистичен во

взглядах

спокойные

малоепечатлитель-

ныи невысокая

гибкость мышления

сдержанные мимика и

жесты мелочны

типологии

—•{

наследственные

|

темперамента

I

понимают как

—•]

врожденньи

|

Теория Э

Крачмера

j

распростра-

'

йена

в

США

работа "Строение тела

и характер" 1921 г

тип телосложения

определ)

психологические

особенности

•j

Эндоморфный

- эндодерма образует внутренние органы

•Г

Мезоморфный

-

мезодерма образует мышечную ткань

I

Эктоморфным

- эктодерма образует кожу и нервную ткань |

хрупкий

худой

длинные

конечное

и узкие

плечи плоская

ГРУДЬ

выраженная

жировая ткань

тучным маленький

или

средний

рост

большой

живот

круглая голова

не

короткой

шее

крепкий

широкие

плечи развитая

мускулатура узкие

бедра

высокий

или

средний

рост

бесформенной

неправильное

строение тела

деформированное

т

елосложение

Схема 2 2