Щукин М.Б. Готский путь

Подождите немного. Документ загружается.

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

контингенты на помощь Нарсезу (Langobardi 1978; Busch 1988; Mcngin 1985,

Caprona 1993).

Остается не совсем ясным, была ли акция 568 г. их собственной инициати-

вой, или они были приглашены Нарсезом и сменившим Юстиниана в 565 г.

Юстином II, поскольку владения лангобардов и гепидов в Паннонии и Прикар-

патском бассейне пришлось уступить пришедшим с Востока в 558 г. аварам

(Christile 1991). Юстиниан использовал силы авар в Причерноморье в борьбе

против савиров и утригуров, а в 563 г. направил их против франков, с аварами

нужно было расплачиваться. Престарелый Нарсез — а ему исполнилось 90 лет —

после жалоб римлян на притеснения был отправлен на пенсию, и накопленное

им богатство должно было быть конфисковано, но он отказался возвращаться в

Византию и вскоре умер в Риме. Обо всем этом рассказывает историк лангобар-

дов Павел Дьякон (Paul. H. L. II, 5) и некоторые другие источники. Назначенный

на место Нарсеза Лонгин, кажется, так и не добрался до Италии (Christile 1991).

Так или иначе, лангобарды заняли Италию практически без боя, для Визан-

тии же, наследницы Римской империи, Италия была потеряна теперь уже на-

всегда. Кстати, король лангобардов Аудоин (540/547-560/561 гг.) женился на

внучатой племяннице Теодориха, внучке Амалафриды, так что и в жилах пра-

вителей новых завоевателей Италии была толика крови рода Амалов. В 572 г.

сын Аудоина Альбоин, правнучатый племянник Теодориха, а по всей вероят-

ности, эти династические связи для новых завоевателей и местного населения

имели определенное значение, был убит, однако, своей женой Роземундой. Лон-

гин искал ее руки, но оба тоже были убиты, конкретного хода событий и взаи-

моотношений персонажей мы не знаем. После этого владения лангобардов в

Италии распались на 30 независимых герцогств.

Задуманное Юстинианом соединение двух Империй так и не состоялось,

и даже объединение Италии в одно государство произойдет лишь в XIX в.

В описанных и в последующих событиях остготы уже никак не участвуют, хотя

небольшие их группы продолжают жить «по готскому праву» в Италии вплоть

до XI в. (Wolfram 1990, S. 360).

АРХЕОЛОГИЯ

СОБЫТИЙ

ЭПОХИ

ВЕЛИКОГО

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

НАРОДОВ

1. НОВАЯ ЭПОХА

Описанные в двух предыдущих главах

драматические события от конца IV вплоть

до второй половины VI столетия не могли

не иметь отражения и в материальной куль-

туре Европы. Менялась несколько раз мода,

резко изменились социальные институты,

хозяйство, экономика, мышление и этиче-

ские нормы — практически все. Европа

предстала в совсем ином виде. Для сравне-

ния представим себе перемены, которые

произошли в Восточной Европе, а особен-

но в России, от конца XVII по конец XX в.

Сравнение сомнительное, но масштаб при-

близительно тот же.

Особенно же выразительны перемены кон-

ца IV — первой половины V в. Предыдущие

два столетия «позднего римского времени» не

знали и такого количества кладов, и удивитель-

но богатых захоронений с изделиями из золо-

та и серебра, усыпанных драгоценными кам-

нями, главным образом кроваво-красными

фанатами. Как уже было замечено, эпоха была

богатой, хотя и голодной.

Сравнительно скромные украшения —

бронзовые или серебряные застежки пла-

ща — фибулы, поясные и обувные пряжеч-

ки — вдруг сменяются золотыми или

серебряными со вставками граната, их раз-

меры резко увеличиваются и иногда даже

достигают гигантских, например пара дву-

317

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

пластинчатых серебряных фибул со штампованным спиральным орнаментом из

Гава в Венгрии, вероятно второй половины V в., достигали 33,4 см. Я, признать-

ся, не мог себе даже вообразить такое, пока не увидел в натуре. Другая пряжка из

того же комплекса, тоже весьма крупная, — 14,5 см (Das Gold... 1997, s. 63-65,

Abb. 59; 52). Такие пряжки считаются, кстати, одним из доказательств присут-

ствия остготов Теодориха в Италии (Bierbrauer 1974).

Одним из выразительных признаков эпохи переселений и последующего

меровингского времени является широкое использование мотива хищной пти-

цы — орла, сокола, ястреба и других, точно определить вид в стилизованных

изображениях невозможно. Это и фибулы, и украшения седел, и обкладки круп-

ных поясных пряжек, и детали различных изделий, где такой мотив так или

иначе присутствует. Какой смысл придавали изображению птицы создатели и

носители этих разнообразных изделий, остается загадкой: то ли здесь был не-

кий намек на славных орлов римских легионов — вспомним идеи и политику

Атаульфа и Теодориха, то ли пришедшая от Сасанидского двора, а может быть,

и от сарматов или гуннов, мода на соколиную охоту? Иногда в кружево поли-

хромной перегородчатой инкрустации вплетается вдруг и христианская сим-

волика — прямоугольный крест. Впрочем, у христиан орел был и символом

апостола Иоанна.

Изменения моды стремительно следовали друг за другом, как обычно и

бывает в переломные эпохи. Данная была таковой, как и наша эпоха — XX век.

Для сравнения попытайтесь представить себе облик наших прабабушек и

прадедушек конца XIX — начала XX в. и наш с вами, особенно наших детей,

рубежа тысячелетий — XX и XXI вв. Можно было бы приводить конкретные

примеры, но в этом, пожалуй, нет необходимости, достаточно пролистать аль-

бомы старых семейных фотографий, если у кого-то они еще сохранились, ста-

рые журналы мод, просмотреть кинохронику, чтобы убедиться, как менялись

костюмы, да и само выражение лиц персонажей, сколь различны люди первого

десятилетия и 20-30-х гг., военных 40-х и конца 50-60-х, 70-80-х и 90-х.

Двадцатый век был, несомненно, особенно бурным, две мировые войны и

две революции, которые охватили практически весь мир, приходятся не на каж-

дую предшествующую сотню лет. В предыдущие же столетия перемены куль-

туры не были столь резкими и столь частыми.

Но и V век, пик эпохи Великого переселения народов, тоже был не прост.

Рушился старый мир, рождался новый, исчезали одни народы и государства,

возникали другие. Внутри этого процесса тоже были свои этапы, фазы и ступе-

ни. Было бы очень соблазнительно напрямую сопоставить перемены в матери-

альной культуре с изменениями исторической ситуации. Так, если в 376 г. массы

северных варваров переселились за Дунай, то, следовательно, все находки севе-

ро-восточного происхождения не ранее этой даты. В 380 г. остгото-аланско-гун-

нская группировка Алатея и Сафрака перешла на службу к императору Запада

Грациану и поселилась в Паннонии, соответственно, фиксируемое появление

неких восточноевропейских элементов в местной провинциально-римской куль-

туре Среднего Подунавья должно было быть связано именно с этим процессом.

Под новый 406 год массы вандалов, свевов и алан, гонимые, вероятно, наше-

ствием гуннов, по льду перешли Рейн и вторглись в пределы Галлии. Здесь, впро-

318

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

чем, они не смогли удержаться и, теснимые войсками британского узурпатора

Константина III, силами западноримского полководца Констанция и вестготами

Атаульфа, а затем Валии, вынуждены были сконцентрироваться в северо-запад-

ной части Иберийского полуострова. Отдельные находки в Галлии и Испании

костяных составных гребней Черняховского облика (Kazanski, Lapart 1995), дву-

пластинчатых серебряных фибул со вставками гранатов, например в Эйране в

Нормандии, или оружия, также украшенного вставками цветных камней из Поян

(Kazanski 1982), а также отдельные находки более простых железных фибул в

Галлии и Испании (Kazanski 1988, Gonzalez 1991) вполне могли бы соответство-

вать предположению о проникновении сюда выходцев из Восточной Европы.

Тогда же орды остготов во главе с Радагайсом попытались овладеть землями

Северной Италии, но были разбиты Стилихоном. Возможно, двупластинчатые

серебряные фибулы из Виллафонтана (рис. 102) (Gennanen, Hunnen und Awaren...

1988, s. 22-23, Abb. 3) связаны каким-то образом с этими событиями или с по-

следующими, когда в 410 г. вестготы Алариха и Атаульфа штурмовали Рим. Так

или иначе, в Италию попали фибулы восточноевропейского происхождения.

В 430 г. вандалы и сопутствующие им аланы по приглашению наместника

провинции Африка Бонифация переправились через Гибралтар, соответствен-

но, находимые здесь пряжечки со вставками гранатов, аналогичные находкам

из Среднего Подунавья, казалось бы, не могут быть датированы раньше обо-

значенного года.

В 433 г. Аэций за помощь гуннских контингентов в борьбе за влияние в За-

падной империи с Галлой Плацидисй и ее протеже Феликсом и Бонифацием

отдал в распоряжение гуннов земли римских провинций Паннония I и Вале-

рия. Гунны, основные территории которых располагались до этого момента

между Тиссой и Карпатами, а возможно и восточнее, в Причерноморье, про-

двинулись на запад и перешли Дунай в его среднем течении. После убийства

брата Бледы в 445 г. Аттила стал единственным правителем огромной импе-

рии, простиравшейся от Среднего Дуная до Арала.

Находки весьма специфических «гуннских» бронзовых котлов, безусловно

восходящих типологически к центральноазиатским прототипам (Боковенко,

Засецкая 1993), золотых диадем, усыпанных вставками кроваво-красных гра-

натов, как и прочих многочисленных изделий этого стиля, распространение

костяных накладок на луки «гуннского типа» и крупных трехперых наконеч-

ников стрел к ним — все это, а особенно после публикации работы Иоахима

Вернсра (Werner 1956), стало своеобразным символом, знамением новой гун-

нской эпохи, а в сознании многих — сам-то Вернер, если вчитаться в его текст,

был достаточно осторожен — отождествлялось с огромной и могучей держа-

вой Аттилы, простиравшейся от Марны до Керчи, с центром в Паннонии. При-

чем в отечественной литературе под Паннонией иногда понимали почему-то

все Среднее Подунавье в целом, включая и Потиссье, хотя, строго говоря, гео-

графическая Паннония находится лишь на правом берегу колена Дуная.

За пределами Империи, к северу и к востоку от Дуная, лежал обширный

мир европейского Барбарикума, который, в результате нашествия гуннов и ухода

части готов, вандалов, свевов и алан на запад, представлял весьма пеструю в

этническом, политическом и культурном отношении картину. Население заметно

319

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

поредело, отдельные группы то и дело перемещались в разных направлениях,

мозаика их размещения менялась, очевидно, чуть лине ежегодно. Былой жест-

кой границы-лимеса вдоль всего среднего течения Дуная, разделявшей неког-

да два мира, более не существовало. Одни отряды варваров были поселены в

пределах провинций самими императорами, другие, вероятно, приходили сюда

сами. Именно здесь осуществлялись наиболее тесные непосредственные кон-

такты варваров и римлян-провинциалов, именно здесь из смеси провинциаль-

но-римских и варварских, федератских, элементов рождалась так называемая

дунайская мода, ставшая общеевропейской (Kazanski 1996), хотя вряд ли зем-

ли Паннонии, пограничные и спорные и для обеих империй, и для различных

групп варваров-федератов, были культурным «Парижем» своей эпохи. «Пари-

жи» находились в Константинополе и в Равенне, но в Среднем Подунавье скре-

щивались все пути. Все группы варваров и контингенты имперских войск, тоже

состоявших в основном из варваров-федератов, при всех своих перемещениях

и передислокациях не могли так или иначе миновать Паннонии, все проходили

через нее и прилегающие к ней земли. Поэтому, в силу географического поло-

жения Среднее Подунавье стало своего рода центром Европы.

Мы сейчас оставим на некоторое время проблему происхождения и хроно-

логии вещей полихромного стиля, символа эпохи, об этом пойдет речь в следу-

ющем разделе, а обратимся еще раз к обсуждению современного состояния

общеевропейской системы хронологии, чем уже занимались в некоторой мере

при рассмотрении верхней хронологической границы Черняховской культуры

в IV главе.

2. ТРИ СТИЛЯ

Как же отразились археологически бурные события, описанные в двух пре-

дыдущих главах, на развитии материальной культуры готов, каковы конкрет-

ные археологические следы пребывания готов в разных пунктах их блужданий

по Европе? Какие изменения в культуре населения Европы произошли за

179 лет — от времени перехода готов через Дунай в 376 г. до уничтожения ост-

готов Италии в 555 г.? То есть за интервал времени, равный приблизительно,

для масштаба, эпохе, прошедшей от Пушкинских времен до наших дней.

Прежде чем ответить на эти вопросы, нужно заняться хронологией тех типов

вещей, распространение которых может определенным образом отражать и пути

передвижений групп населения, хронологией общих перемен моды, тоже зачас-

тую сопряженной с политическими процессами. Вспомним, как изменился об-

лик людей, их образ жизни за какие-нибудь шесть лет между 1914 и 1920 гг., или

как широкие брюки, двубортные пиджаки и велюровые шляпы послевоенной

сталинской эпохи в 50-е гг. сменились брюками-дудочками, курточками-моск-

вичками и пр. Тему можно было бы развить и даже провести специальное иссле-

дование, к сожалению, до сих пор не предпринятое, но это уже не наша задача.

Нас интересует период, не менее, если не более, многосложный — конца IV —

первой половины VI в., в котором подобные процессы тоже могли иметь место.

320

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

Если пойти на определенное упрощение, то можно заметить, что в Европе на

протяжении всего этого периода сосуществуют, тесно переплетаясь и глубоко

перекрывая друг друга, три стиля и три техники прикладного ювелирного искус-

ства, три культурные традиции, три культуры, каждая из которых имеет и свои

внутренние тенденции развития, в свою очередь между собой переплетающиеся.

Первый стиль, хотя и не господствующий, можно было бы назвать «керб-

шшггным». Немецкое выражение Kerbschnill не имеет адекватного перевода

на русский язык, я, во всяком случае, такого не знаю. Die Kerbe— зарубка,

насечка, -и schnitten — резать, нарезать, die Schnilzerei — резьба по дереву или

какому-либо другому материалу. Переводить можно как угодно, но специалис-

ты-археологи и искусствоведы достаточно хорошо понимают, о чем конкретно

идет речь, а именно — об изделиях (обоймах пряжек, накладок на пояса, фибу-

лах и т. п.), свободные поверхности которых покрыты орнаментами, исполнен-

ными в кербшнитной технике, представляющими собой то ли спирали, то ли

растительные мотивы, а иногда и треугольники и ромбы. Игра светотени на

плоскости, украшенной подобными орнаментами, так или иначе производит

впечатление (см. приложение 3, табл. Иа: 1-3, 5; табл. Ша: 3,10; табл. IV: 12, 22;

табл. VII: 3-5, 8, 17, 19).

Изделия в этой технике и сопутствующие им, более простые, распростране-

ны в основном вдоль Рейнско-Дунайского лимеса и являются своеобразным вы-

ражением полуварварской провинциально-римской культуры, о специфике ко-

торой уже шла речь выше. Носителями этой моды — широкие пояса с крупными

пряжками и металлическими накладками — были, скорее всего, различные груп-

пы варваров, в основном германцы, находящиеся на армейской службе Империи

в том или ином статусе — лаетов, федератов, социев и т. д. Пояса, по сути дела, и

воспроизводили деталь униформы римской армии, «cingula militae». О причаст-

ности этих людей к служилому сословию Римской империи свидетельствуют и

неоднократно встречающиеся в их могилах так называемые Zwiebelknopffibeln —

фибулы с луковичными головками, разные варианты которых в римской армии и

у гражданских чиновников были своего рода знаками различия, что-то вроде

нынешних звездочек на погонах. Здесь не место вникать в детали (см. приложе-

ние 3, табл. lib: 13, 14, 16; табл. ШЬ: 1,6,7,9, 24). Находки такого рода с наиболь-

шей полнотой и подробной классификацией собраны в трудах Хсрвига Вольфрама

Бе'ме (Bohme 1974), фибулы с луковичными головками наиболее полно изучены

Эрвином Келлером (Keller 1971; 1974), уточнения их типологии и хронологии

сделаны П. М. Прёттелем (Prottel 1988) и О. В. Шаровым (Шаров 1999). Пряж-

кам посвящен солидный труд Маркуса Зоммсра (Sommer 1984). Для дальнейше-

го изучения хронологии эти находки чрезвычайно важны, поскольку зачастую

сочетаются с сериями монет в погребениях, — обряд «обола Харона» был еще

широко распространен в провинциально-римской среде. Вещи, аналогичные об-

наруженным в могилах, встречаются иногда в слоях пограничных городов и кре-

постей, что тоже дает в некоторых случаях возможность судить о хронологии.

Изделия второго стиля, так называемого стиля Сссдаль, распространены в

основном в Барбарикуме, за пределами лимеса (Forssandcr 1937) — от Сканди-

навии (Сёсдаль, Тибли и др.) до Волыни (Качинский клад) и Среднего Подуна-

вья (Унтерзибеибрунн и др.) (рис. 97, 108). Это как бы упрощенный вариант

321

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

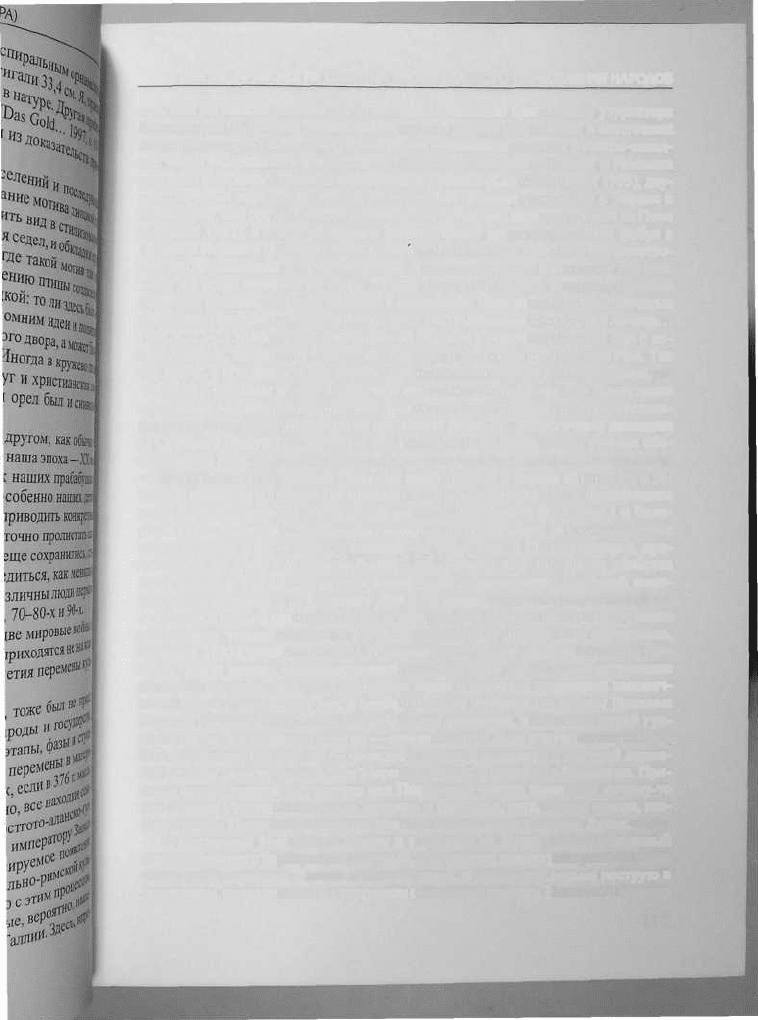

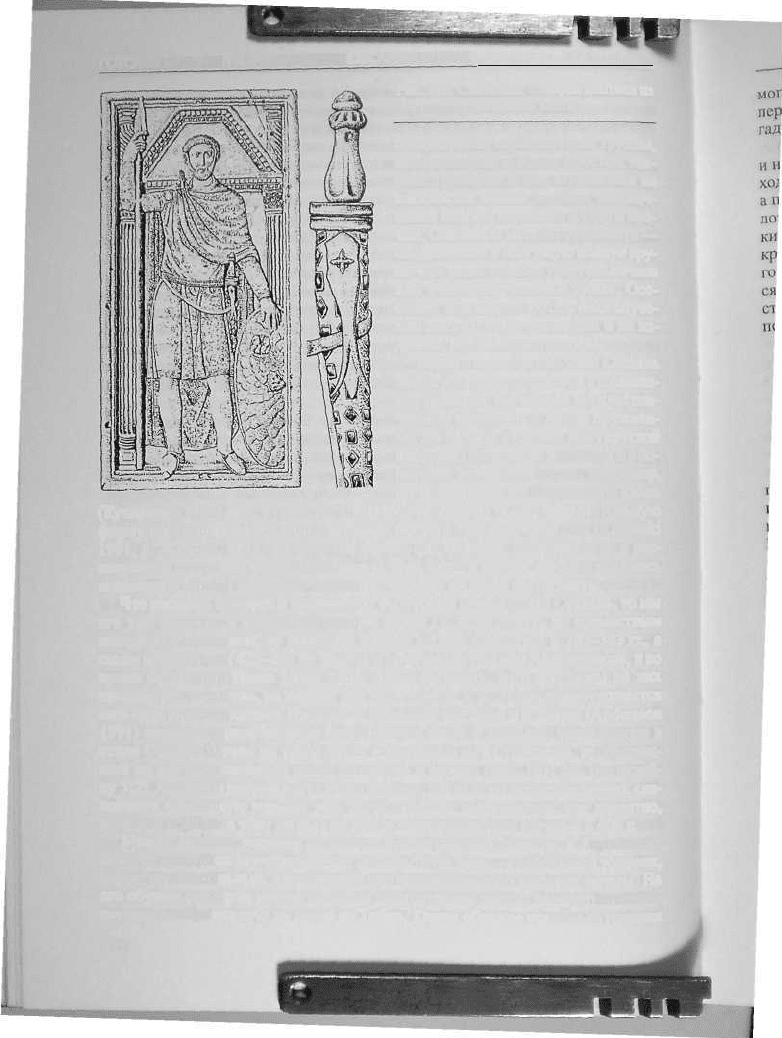

Рис. 101. Стилихон. Створка диптиха из

слоновой кости

предыдущей, кербшнитной, группы,

выполненный в более простой тех-

нике гравировки или штамповки на

плоскостях обойм пряжек, наконеч-

ников поясов, подвесок к узде и про-

чем. Основные мотивы орнамента —

соединенные в «бегущую волну» кру-

жочки, ряды мелких треугольничков

или ромбиков, «волчьи зубы». Осо-

бенно популярен мотив многолуче-

вой звезды, встречающийся и на из-

делиях кербшнитного стиля.

Вещи с орнаментом типа Сёсдаль

зачастую сопровождаются в комплек-

сах довольно крупными двупластин-

чатыми фибулами с двумя пружина-

ми на задней стороне полукруглой

пластины «головки» застежки и с бо-

ковыми «стойками», как, например,

на экземпляре из Качинского клада

(Кухаренко 1982, рис. 1) (рис. 97). Изредка «головка» имеет подтреугольную

форму, как, например, на одной из малых фибул в Унтерзибенбрунне (Kazanski

1991, р. 78) (рис. 105). «Ножки» же фибул, как правило, ромбовидные, с рас-

ширением в верхней части. На самом-то деле такие и прочие фибулы носились

«головкой» вниз, а «ножкой» вверх, так удобнее их было застегивать.

Что касается вопроса о хронологии бытования вещей стиля Сёсдаль, то мы

его уже касались в последнем разделе главы IV. Если судить по совместным

находкам с монетами, то наиболее ранние из них относятся к 363—383 гг., а

самая поздняя — к 425—455 гг. То есть и во время битвы при Адрианополе, и во

время битвы при Недао такие вещи могли бытовать, хотя пик моды на них

приходится, вероятно, на первые два десятилетия V в. Этому обнаруживается

еще одно подтверждение. Известный комплекс из Тибли в Швеции (Andersson

1991) содержит своеобразную портупейную скобу с «усами», украшенную в

стиле Сёсдаль. Точно на такой скобе подвешен и меч Стилихона, изображен-

ный на диптихе слоновой кости из собора в Монцо (рис. 101; см. цв. вклей-

ку 5:2). Активная деятельность этого варвара, вандала по происхождению, сде-

лавшего блестящую карьеру при дворе римских императоров, как известно,

началась в 383 г., а убит он был во время антиварварского погрома в 408 г.

Между прочим, недавно на севере Ленинградской области, в Глушицких

болотах, охотники случайно нашли любопытную вещь — небольшой топорик,

вероятно метательный, характерной для позднеримского времени формы. На

его обушке серебром инкрустирована многолучевая звезда, полностью повто-

ряющая изображенную на скобе из Тибли. Каким образом подобный топорик

322

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

74

'

6

^е„3

*«*•

с моды *

>

*t&*

мог попасть в столь глухие северные края, где и населения-то никакого для

периода конца IV— начала V в., казалось бы, не зафиксировано, остается за-

гадкой (Каргопольцев, Щукин 2001).

И наконец, третий стиль — полихромный. Находки вещей такого рода, если

и не самые многочисленные, по размаху распространения безусловно превос-

ходят все прочие (от Таджикистана и Алтая до Галлии и Северной Африки),

а по духу более всего соответствуют эпохе переселения народов — кровь и зо-

лото. Это большие, чаще всего двупластинчатые, фибулы, разнообразные пряж-

ки, детали конской сбруи и оружия, золотые, обильно усыпанные вставками

красных гранатов. Рассмотрение проблемы происхождения и хронологии это-

го стиля мы несколько отложим, вынеся в специальный сюжет, а пока обратим-

ся к вопросу о современном состоянии общеевропейской хронологической си-

стемы, без чего и проблема полихромного стиля, и проблема следов готских

передвижений не могут быть разрешены.

3. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЙ

ХРОНОЛОГИИ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ

Некоторые общие соображения. Еще в начале XX в. О. Тышлер и Г. Кемке

предложили, исходя из сочетаемости находок в «закрытых» комплексах, про-

извести членение древностей Барбарикума первых веков нашей эры на ряд «сту-

пеней», причем эпохе Великих переселений соответствовала ступень D (Tischler,

Kemke 1902).

Естественно, слишком обобщенная система Тышлера не могла удовлетво-

рить взыскательности последующих — второй половины XX в. — исследова-

телей: им хотелось хронологии более точной и дробной. Была предпринята

целая серия попыток подразделить ступень D на ряд фаз, и мы об этом уже

говорили в главе IV, когда обсуждали проблему верхней даты Черняховской

культуры. Как нетрудно было заметить, позиции создателей системы совпада-

ли не во всем, да и менялись у каждого автора от статьи к статье. Кроме упоми-

навшихся уже работ Казимежа Годловского, Фольксра Бирбрауера, Ярослава

Тейрала и некоторых других, можно было бы прибавить обзор еще и сканди-

навской литературы на этот счет, но сути это не меняет, границы между фазами

все равно оказываются в основном интуитивными (Bakka 1973; Nasman 1984;

Lund Hansen 1988; Rcichstein 1975; Bitncr-Wroblcwska 1991, fig. 1), а термино-

логия и содержание понятий нсунифицированными.

Кстати, по ряду причин, которые я не буду здесь анализировать, между

континентальной и скандинавско-балтийской хронологией до сих пор наблю-

даются определенные расхождения. Последняя явно имеет тенденцию к завы-

шению дат (Гавритухин 1999), выраженную в разной степени у разных иссле-

дователей. Расхождения восходят еще ко временам О. Тышлера и Г. Ксмке, ко

временам активных споров о «длинной» и «короткой» хронологии, закончив-

шихся в конечном итоге победой последней (Щукин 1994, с. 36-38).

323

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

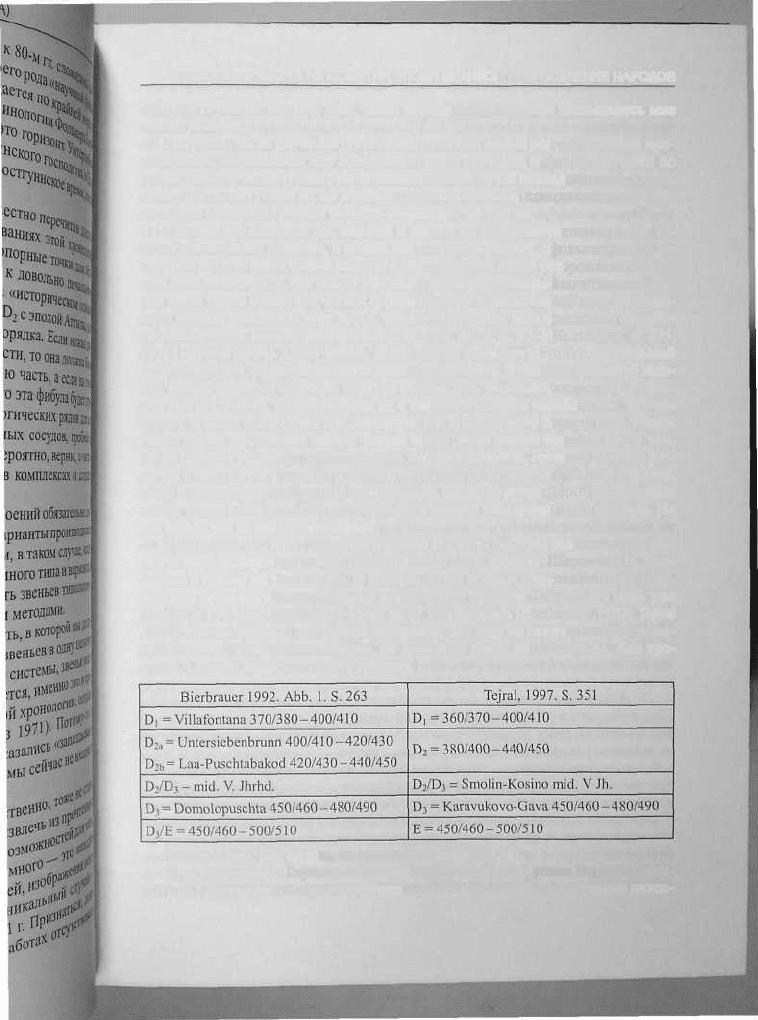

Унификация же понятий произошла стихийно, и к 80-м гг. сложилось дос-

таточно устойчивое стереотипное представление, своего рода «научный фольк-

лор»: ступень D, от конца IV до начала VI в., распадается по крайней мерс на

три фазы: D,, самого конца IV в. и начала V в., по терминологии Фолькера Бирб-

рауера, — это горизонт Виллафонтана, затем D, — это горизонт Унтерзибсн-

брунн приходящийся на 30-50-е гг. V в., на время гуннского господства в Цен-

тральной Европе, на эпоху Аттилы, и, наконец, D

3

— постгуннское время, после

битвы при Недао в 455 г.

Я, признаться, в течение нескольких лет, добросовестно перечитав доступ-

ную мне литературу, пытался разобраться в обоснованиях этой хронологии

эпохи переселения народов, в частности, выяснить опорные точки для абсо-

лютных дат этого трехфазового членения и пришел к довольно печальному

заключению. Оказалось, что даты базируются или на «историческом основа-

нии», как, например, в случае сопоставления ступени D

2

с эпохой Аттилы, или

на многочисленных соображениях типологического порядка. Если ножка дву-

пластинчатой фибулы имеет расширение в верхней части, то она должна быть

позже той, где это расширение приходится на среднюю часть, а если на этом

расширении имеются еще и декоративные кнопочки, то эта фибула будет при-

надлежать более позднему времени. Подобных типологических рядов для ве-

щей самого разного рода— фибул, пряжек, стеклянных сосудов, гребней и

прочего — создано громадное количество, и все они, вероятно, верны, а часто-

та сочетаемости многочисленных типов и вариантов в комплексах и создает

искомые фазы относительной хронологии.

Но кто сказал, что звенья этих типологических построений обязательно дол-

жны быть строго последовательными? А если разные варианты производились

одновременно мастерами-соседями? И откуда мы знаем, в таком случае, когда

были произведены самые первые экземпляры того или иного типа и варианта и

как долго они бытовали? Очевидно, последовательность звеньев типологиче-

ских цепочек должна быть проверена какими-то иными методами.

Типологический метод таит в себе еще одну опасность, в которой мы долж-

ны отдавать себе отчет. Выстраивание типологических звеньев в одну цепочку

грозит тенденцией к завышению всей хронологической системы, звенья неиз-

бежно начнут как бы вытягивать друг друга вверх. Кажется, именно это и про-

изошло в какой-то мере с системой восточноевропейской хронологии, создан-

ной А. К. Амброзом и его последователями (Амброз 1971). Потому-то и

получилось, что практически все монетные находки оказались «запаздываю-

щими». Впрочем, детальный пересмотр всей этой системы сейчас не входит в

мою задачу.

Что касается системы западноевропейской, то, естественно, тоже не ставя

задачи се полной ревизии, я попытался, где возможно, извлечь из прочтенных

работ опорные точки для установления абсолютных дат, возможностей для чего,

в сравнении с массой прочего материала, не так уж и много — это находки

монет в комплексах, слои разрушений городов и крепостей, изображения неко-

торых реалий на портретах известных деятелей да уникальный случай —

могила франкского короля Хильдерика, умершего в 481 г. Признаться, доко-

паться до первоисточника не всегда удавалось: или в работах отсутствовали

324

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

соответствующие ссылки, или, чаще, необходимые издания оказывались мне

недоступными.

В случаях, когда удача сопутствовала, возникал целый ряд смущающих про-

тиворечий, выяснялось, что абсолютные даты ступеней и фаз базируются но

преимуществу на интуиции, на хронологическом чутье исследователей. Очень

может быть, интуиция их не подводит, они прекрасные специалисты, хорошо

знающие материал, тонкие знатоки-вещеведы. Но все же.

В принципе, казалось бы, выводы и верны, но в действительности дело об-

стоит значительно сложнее, и использовать традиционные, «фольклорные», да-

тировки тех или иных вещей следует с определенной долей осторожности. В са-

мом деле, выясняется, что между «фазами» преимущественной сочетаемости тех

или иных типов вещей нет четких границ, «фазы» в значительной мере оказыва-

ются перекрывающими друг друга, что и естественно. Был предложен «ромби-

ческий» подход вместо «квадратного» (см. гл. III, 3, с. 97-103, гл. V, 5, с. 235,

255) (Щукин 2004). Само собой, здесь дается лишь сугубо предварительный

набросок-эскиз, обрисовывающий лишь сам принцип. Думается, основной зада-

чей теперь является создание корпуса комплексов, имеющих те или иные абсо-

лютные датировки, сопоставление их с типологическими наработками, причем

корпус должен охватывать как Западную, так и Восточную Европу, ведь общих

типов вещей достаточно много. Только после этого можно будет судить о том,

какие монеты окажутся действительно запаздывающими, какие локальные раз-

личия существуют в темпах развития на разных территориях? Как ни странно,

такая обобщающая работа еще не проделана, объем ее пугает, один человек вряд

ли это осилит. Можно было бы подумать о некоем международном проекте. Но

кто возьмется за его организацию?

Идея о том, что фазы хронологической системы должны выглядеть так или

иначе перекрывающими друг друга (Щукин 1999; Щукин, Шаров 2000), при-

ходила в голову не только мне. В работах таких видных специалистов по евро-

пейской хронологии, как Фолькер Бирбрауер и Ярослав Тейрал, эта идея уже

мелькала и в некоторой мере была даже реализована (Bicrbrauer 1992; Tejral

1997). Предложенные последние датировки, все еще во многом оставаясь ин-

туитивными, отличаются, однако, от принятой ранее общей схемы. Лсд тро-

нулся. Сведем данные в некую таблицу.

Расхождения, как видим, не столь уж и значительны.

Итак, повторюсь. Горизонт Уитерзибснбрунн, он же ступень D

2a

, если исхо-

дить из сочетаемости характеризующих его типов вещей с монетными наход-

325