Щукин М.Б. Готский путь

Подождите немного. Документ загружается.

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ. РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

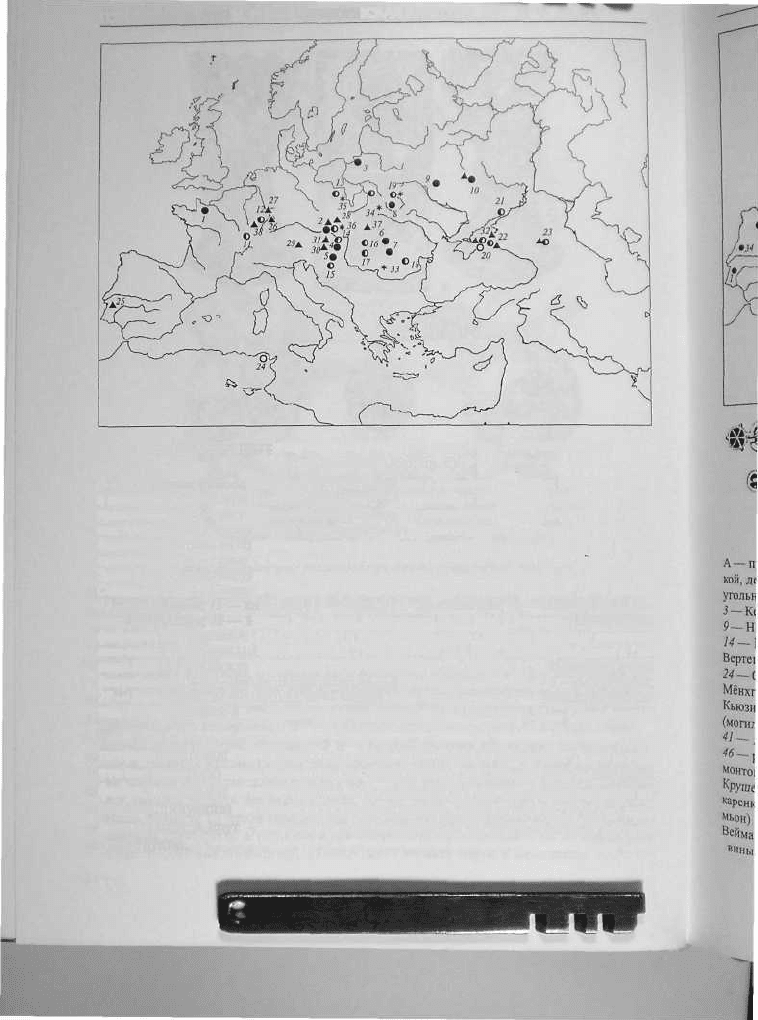

Рис. 109. Карта распространения памятников горизонта Унтерзибенбрунн

(по: Kazanski, 1996, fig. 6):

• — погребения и клады, содержащие большие фибулы в полихромном стиле; С — погребения

и клады с большими серебряными фибулами; О — погребения с маленькими фибулами в поли-

хромном стиле; А — негуннские погребения с мечами и украшениями в стиле клуазоне (погребе-

ния Альтусхайма и Сирмабесеньо, не содержащие украшений в стиле клуазоне; погребения из

Фюрста и Фонталя, не содержащие мечей; погребения, в которых мечей не было или они не

сохранились); * — клады в Центральной и Восточной Европе с вещами стиля сесдаль. / —

Эран; 2— Унтерзибенбрунн; 3 — Хаммсрсдорф-Млотечно; 4 — Рабарпордань; 5 — Регёлы; 6—

Силадьшомйо; 7 — Велц; 8 — Ласки; 9 — Нежин; 10 — Круглица-Поршнино; 11 — Бальёр;

12— Хохфельден; 13 — Козминек; 14 — Чорна; /5 — Кёвагёсоллош; 16 — Маклар; 17 — Пер-

жам; 18 — Кьёжд; 19 — Качин; 20 — Керчь (погребения 154/2.1904 с большими серебряными

фибулами, погребения 145.1904, 24.9.1904 и Новиковский склеп с малыми фибулами полихром-

ного стиля, погребения 11.1899, 165/5.1904, 179/6 и 7.1904, 24.6.1904, Новиковский склеп и Гли-

нище 1896 г. с мечами и украшениями в стиле клуазоне); 21 — Синявка; 22 — Фанагория Сенная

(погребение 50); 23 — Лермонтовская скала; 24 — Кудият-Затёр; 25 — Бежа; 26 — Альтуссхайм;

27 — Вольфсхайм; 28 — Лаа-Тайя; 29 — Фюрст; 30 — Лендьельтётн; 31 — Лебень; 32 — Фон-

тал; 33 — Кошовень; 34 — Замостье; 35 — Загожин; 36 — Кронберг; 37— Сирмабесеньо;

38 —Мундольсхайм

тически совпадают, хотя «начинка» фазы комплексами различна. Дело в том,

что все многообразные и изощренные наблюдения археологов над типологией

фибул, пряжек и других предметов, над стилистикой вещей «смазываются» их

весьма причудливыми сочетаниями в комплексах, фазы опять же глубоко про-

никают друг в друга, и границы их с достаточной определенностью обозна-

чить трудно.

336

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

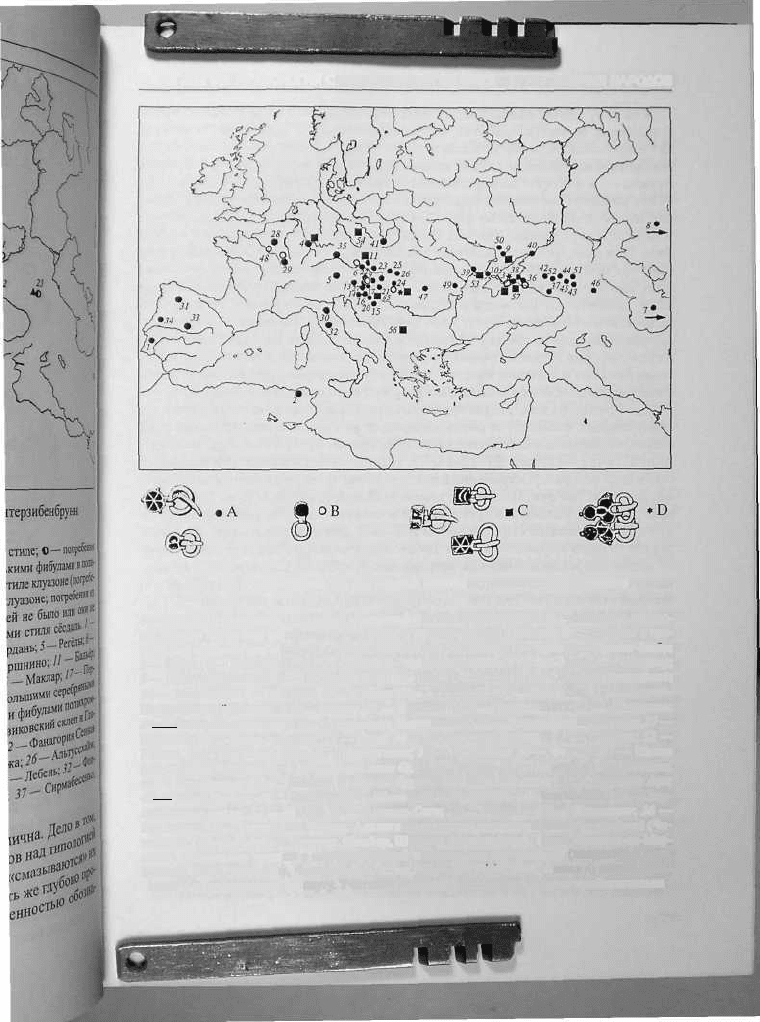

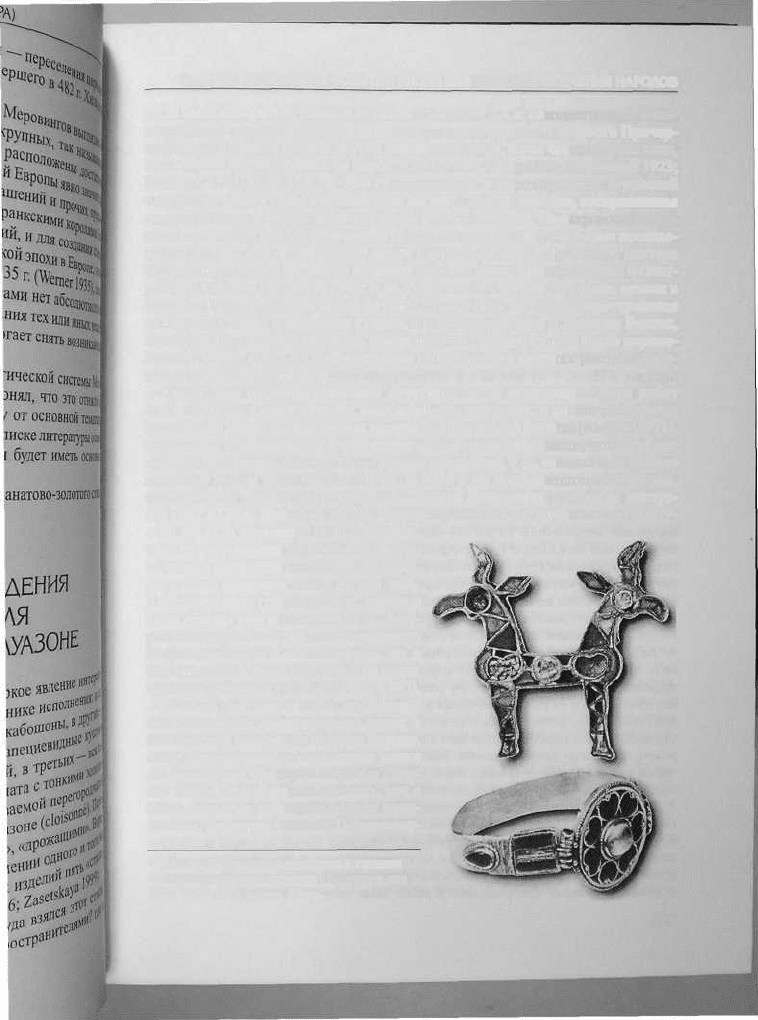

Рис. ПО. Распространение небольших золотых пряжек в стиле клуазоне

(по: Kazanski, 1996):

Л — пряжки с кольцевидной рамкой и округлой или овальной обоймой; В — колечки с обклад-

кой, детали пояса или портупеи; С — пряжки с прямоугольной обоймой; D — пряжки с тре-

угольной обоймой или обоймой в форме сердца или трилистника. / — Бежа; 2 — Кудият-Затср;

3 — Керчь; 4 — Вольфсхайм; 5 — Фюрст; 6 — Унтерзибеибрунн; 7 — Час-Тепе; 8 — Кошашар;

9 — Новогригорьевка; 10 — Раденск; // — Лаа-Тайя; 12 — Лебень; 13 — Босок-Ирташидюлё;

14 — Мёрбиш; 15 — Нештин; 16 — Собор; 17 — Кишпирит; 18 — Бригецио; 19 — Альчут-

Вертешсентдьердьпуста; 20 — Ташка; 21 — Будапешт; 22 — Леидьельтёти; 23 — Марцлова;

24 Сегед-Надьсекшош; 25— Киштеренье-Наршашхедь; 26 — Люденьхаласи-Кардош; 27 —

Мёнхгоф; 28 — Вийе-сюр-Оти; 29 — Пуан; 30 — окрестности Болоний; 31 — Галисия; 32 —

Кьюзи; 33 — Кастильтьерра; 34 — Португалия; 35 — Ратисбонн; 36 — Фонтал; 37 — Шапка

(могильники Абгыдзраху и Церковный холм 4); 38 — Тамань; 39 — Ольвия; 40 — Павловка;

41 — Якушовицы; 42 — Майкоп (?); 43 — Брут; 44— Байтал-Чапкан; 45— Вольный Аул;

46 район Терека; 47 — Брашов; 4S — Шелль; 49 — Кубей; 50 — Новоивановка; 51 — Лер-

монтовская скала; 52 — Чегем; 53 — Алешки-Саги; 54 — Хохрихт; 55 — Нагидорог; 56 —

Крушевац; 57 — Тамань или Чокрак. Аналогичные пряжки с овальной рамкой и обоймой (Чи-

каренко. Тубурбо-Майюс, Аквилея, Шпейср, Штоссен, Маннсрсдорф, Турю, Фонтене-ле-Мар-

мьон) и маленькие пряжки с овальной рамкой и прямоугольной обоймой (например, Турнэ,

Веймар, Новы Шальдорф, Чикаренко и т. д.. см.: Kazanski, Perm, 1988, annexe 4) второй поло-

вины V в. не помещены на карту. Учитывая масштаб, локализация пунктов приблизительна

337

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

Я нс буду сейчас вникать во все детали типологических разработок, пред-

ставленных во многих работах, они весьма сложны и запутанны, у читате-

ля неспециалиста могут вызвать лишь скуку, а на сугубых специалистов

эта книга и нс рассчитана. Ясно лишь следующее: в эпоху от времен Аэция и

Аттилы — в 430-х гг. до переселения остготов Теодориха в Италию в 488-

493 гг. начинает постепенно вырабатываться новый интернациональный стиль,

пик которого приходится на фазу D

3

450-480-х гг., хотя эти даты достаточно

условны. В этот период, как уже отмечалось, изредка еще попадаются вещи

фазы D| и полихромные гранатово-золотые изделия фазы D

2

в технике клуа-

зоне (см. ниже, с. 340-359), их спецификой для данной фазы являются, веро-

ятно, «дрожащие», или «ступенчатые», перегородки между гранатовыми встав-

ками, продолжают бытовать и большие серебряные фибулы с накладными

пальметками (Bierbrauer 1992, Abb. 2-4; Tejral 1997). Но молодежь среднего

социального слоя из числа участников и современников Каталаунской битвы

и сражения при Недао начинает предпочитать, вероятно, появившиеся ранее

более простые и дешевые изделия, литые из бронзы или серебра с позолотой,

и воспроизводящие провинциально-римский кербшнит, спиральный или тре-

угольно-ромбический. Такую орнаментацию мы найдем и на различных дву-

пластинчатых фибулах, от очень маленьких до крупных, на трехпалых и на

впервые появляющихся пятипальчатых (Bierbrauer 1992, Abb. 6-8; Tejral 1997,

Abb. 23: 14, 17-18; Abb. 27: 12-13, 17-18; Abb. 8-16; Abb. 29: 19), имеющих

столь широкое распространение в последующие эпохи, на ромбовидных щит-

ках крупных пряжек. Последние имеют весьма характерные признаки: боль-

шие размеры, массивный треугольный в сечении язычок, загибающийся за

дужку и увенчанный стилизованной звериной драконьей головкой. Зачастую

эта стилизация выражается лишь двумя месяцевидными выступами-бровями

по обеим сторонам язычка (см. приложение 3, табл. VI, 22; табл. VII). Ромбо-

видная массивная накладка иногда заканчивается своеобразной человеческой

«маской» (Bierbrauer 1992, Abb. 8: 5-6; Abb. 9: 3, 5, 6; Tejral 1997, Abb. 22: 1-2;

Abb. 23: 3, 15; Abb. 24: 8, 11; Abb. 26: 9; Abb. 27: 19; Abb. 28: 19-20),

изредка в орнаментации присутствует и мотив хищной птицы, становящий-

ся, начиная с этой эпохи, весьма популярным. Появляются в конце ее и пер-

вые фибулы-птички (Haimerl 1998). Остготы трех братьев, остготы двух

Теодорихов и их соседи — гепиды, ругии, герулы и прочие, — по всей веро-

ятности, носили вещи именно этой моды, которая продолжала существовать,

впрочем, и дольше. Верхняя граница бытования этих вещей и начало после-

дующей ступени Е улавливается тоже нс без затруднений (Bierbrauer 1992).

Сложна и проблема абсолютной датировки фаз D

2

/D

3

и D

3

. Дело в том, что

императоры Феодосии II и Валентиниан III оказались на престоле еще в детстве,

первый в семь лет, а второй — в пять, правление у них получилось долгим: Фео-

досии правил с 408 по 450 г., а Валентиниан — с 425 по 455-й. Их монеты не

всегда имеют указания на более конкретную дату чеканки, и в таком случае не-

возможно определить, были они выпущены в начале правления или в конце. Далее

на Западе последовала чехарда императоров от Авита до Ромула, каждый не ус-

певал начеканить большого количества денег, их монеты — раритеты. Одоакр и

Теодорих с 476 г. по 526 г. выпускали монеты от случая к случаю, а деньги вос-

338

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

точных императоров— от Маркиана до Анастасия, то есть с 450 по 518 г.,

тоже сравнительно редки в Западной и Центральной Европе.

Назову лишь несколько известных мне комплексов, имеющих выходы на

абсолютную датировку. При определенных усилиях, вероятно, их было бы

можно собрать и больше, но сейчас это в мою задачу не входит.

Погребение Сексард (Szcksard) в Венгрии, относимое Я. Тейралом к эпохе

Аттилы (Tejral 1997, s. 341-342), с украшенной вставками граната пряжкой и в

той же технике сделанными портупейными скобами ножен меча и наконечни-

ками пояса, содержало солид Феодосия II (Вопа 1991, S. 242, 280, Abb. 17: 4;

Taf. XXI). Монета того же императора найдена в погребении Бачордаш (Baczor-

das) вместе с большой кербшнитной пряжкой с фигурками птичек фазы D

3

(Bierbraucr 1992, Abb. 8: 5). Свежечеканенная в 445 г. монета Феодосия II про-

исходит из погребения 126 могильника Базель-Кляйнхюнингсн с серебряной

гривной, пряжкой с прямоугольной обкладкой и парой фибул-птичек ранней

группы, по классификации Уты Хаймерл (Heimerl 1998, s. 97). Впрочем, Макс

Мартин относит это погребение к 470-480-м гг. (Martin 1986, s. 185, 241).

Важным показателем абсолютной даты фазы D

2

/D

3

является также неболь-

шой клад вещей, найденный при раскопках жилища 2 поселения Швилча на

Висле (Godtowski 1995, Abb. 14). В него входили две серебряные фибулы с

кербшнитным орнаментом ромбовидной ножки, с дужкой, украшенной несколь-

кими зернеными кольцами, и с крупными кнопками на концах пружины и на

головке (см. приложение 3, табл. VI, 12. Такие застежки составляют сравни-

тельно небольшую группу типа Висбаден, но характерны они именно для фаз

D

2

/D

3

и D

3

(Tejral 1997, Abb. 27: 1-7). Здесь же была фибула типа Ныдам, о

которых мы говорили в главе IV. Дендрохронология бревен из этого жилища

даст дату 433 г. плюс-минус 10 лет, хотя такая датировка из-за малого количе-

ства анализов и не обладает 100-процентной надежностью (Godlowski 1995,

s. 162, 164).

Фаза Е. По Ярославу Тейралу, этот период охватывает время приблизитель-

но с 450/460 гг. по начало VI в. — 500/510 гг., период, переходный к новой эпо-

хе, ко времени Мсровингов, когда германцы-франки, изначально обитатели пра-

вобережья низовий Рейна, под руководством королей этой династии, прежде

всего Хильдсрика и Хлодвига и их наследников, стали составлять ведущую

силу в расстановке политических фигур европейского Барбарикума. К середи-

не VI в. практически вся Западная Европа оказалась в сфере политического и

культурного влияния державы Меровингов. Археологически это сказалось в

распространении моды на крупные поясные и портупейные пряжки с серебря-

ными инкрустациями, на орнаменты в виде «плетенки», на пальчатые фибулы

и многое другое, что характеризует меровннгскос время. Закончилась эта эпо-

ха вскоре после 679 г., а точнее — к 711 г., когда власть перехватили управляю-

щие дворцовым хозяйством — мажордомы, основавшие новую династию

Каролингов, из их числа происходил и Карл Великий, но эти события уже вы-

ходят далеко за хронологические рамки нашего исследования.

Изучение феномена меровингского времени в археологии стало даже пред-

метом специфической области науки— меровинговедснисм, со своей терми-

нологией, со своими спецалистами, со своей системой хронологии (см. прило-

339

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И чьтихиничли t\m\Dirm)

жение 4). Элементом, как бы стыкующим две эпохи — переселения народов и

меровингскую, является известное захоронение умершего в 482 г. Хильдери-

ка, о котором речь пойдет ниже.

В отличие от эпохи Великих переселений время Меровингов выглядит бо-

лее стабильным. Известно большое число весьма крупных, так называемых

рядовых могильников, захоронения действительно расположены достаточно

ровными рядами, — численность населения Западной Европы явно значитель-

но возросла. В могилах много находок оружия, украшений и прочих предме-

тов, не редки и монеты, в том числе и чеканенные франкскими королями. Все

это дает основания и для типологических наблюдений, и для создания схемы

относительной и абсолютной хронологии меровингской эпохи в Европе, осно-

вы которой были заложены Иоахимом Вернером в 1935 г. (Werner 1935), затем

многократно модифицировались. Между специалистами нет абсолютного со-

гласия в датировках различных фаз и времени бытования тех или иных вещей,

но применение «ромбического» подхода и здесь помогает снять возникающие

противоречия (см. приложение 4).

Я было хотел описать историю создания хронологической системы Меро-

вингского времени, ее современное состояние, но понял, что это отняло бы

слишком много места и времени, увело бы в сторону от основной тематики.

Поэтому я решил ограничиться лишь приведением в списке литературы основ-

ных работ по этой тематике. Желающий разобраться будет иметь основные

точки отсчета.

В эпоху Меровингов продолжали бытовать вещи гранатово-золотого стиля,

и к проблеме его истоков мы теперь и обратимся.

4. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ПОЛИХРОМНОГО СТИЛЯ

И ЮВЕЛИРНОЙ ТЕХНИКИ КЛУАЗОНЕ

Золотые, усыпанные гранатами изделия — самое яркое явление интересу-

ющей нас эпохи. Они достаточно разнообразны по технике исполнения: в од-

них случаях используются круглые и овальные камни-кабошоны, в других —

беспорядочно рассыпанные мелкие треугольные и трапециевидные кусочки

граната, иногда в сочетании с зернсной орнаментацией, в третьих — вся по-

верхность предмета сплошь покрыта пластинками граната с тонкими золоты-

ми перегородками между ними. Это техника так называемой перегородчатой

инкрустации, или, как принято называть на Западе, клуазоне (cloisonne). Пере-

городки могут быть как простыми, так и «ступенчатыми», «дрожащими». Впро-

чем, разная техника применялась иногда и при изготовлении одного и того же

предмета. И. П. Засецкая выделяет среди полихромных изделий пять «стили-

стических групп» и две хронологические (Засецкая 1986; Zasctskaya 1999).

Исследователей давно уже мучают вопросы — откуда взялся этот стиль?

какой народ или народы были его носителями и распространителями? где и

340

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

когда была изобретена техника клуазоне? В начале XX в. господствовала «гото-

понтийская теория»: стиль зародился в греческих городах Северного Причер-

номорья, а с уходом готов и других народов на Запад, в том числе и части алан,

был широко распространен по Европе (Salin 1904; Aberg 1922; Rostovtzeff 1923;

Beningcr 1931; и др.). В 50-70-х гг. происходит поворот в пользу «гуннской

теории»: именно гунны и подвластная им знать других народов, воспринявшая

гуннскую моду и вкусы, разносят такие вещи по Европе. Полихромный стиль

даже становится как бы этнической этикеткой гуннов. При этом одни исследо-

ватели истоки его по-прежнему видят в Причерноморье: греческие мастера

Боспора производят предметы по заказу господ-гуннов Причерноморья и Цент-

ральной Европы (Засецкая 1986; и др.). Другие же считали, что стиль возник в

Среднем Подунавье, при дворе Аттилы и иже с ним, отсюда распространялся

по Европе в связи с походами гуннов, а в Причерноморье и далее на Восток,

вплоть до Тугозвоново на Алтае, попал при отступлении гуннов после пораже-

ния при Нсдао в 455 г. Соответственно на Востоке он получил распростране-

ние не ранее середины V в.

Последняя позиция наиболее отчетливо была выражена в ряде работ

А. К. Амброза. Подспудно эта идея повлияла, вероятно, и на его разработки

хронологии раннесредневековых древностей Восточной Европы (Амброз 1971),

стимулируя «завышенность» всей системы: те полихромные вещи, которые было

принято датировать концом IV — первой половиной V в., «уехали» во вторую

половину V в. и даже в VI и VII вв. В 1996 г. на конференции в Эрмитаже,

посвященной проблемам раннесредневековой хронологии, возникла дискус-

сия (см.: КСИА. Вып. 158, 1979). Поскольку основными оппонентами высту-

пали дамы, в частности И. П. Засецкая,

один из сотрудников Эрмитажа остроум-

но назвал дискуссию «амброзомахией».

Дискуссия продолжается и по сей день.

В последующие годы в работах, которые

были изданы уже посмертно, А. К. Амб-

роз несколько смягчил категоричность

своих первоначальных выводов, но в

большинстве вопросов остался на своих

прежних позициях (Амброз 1992; 1995).

Весьма интересовался проблемой

происхождения полихромного стиля и

мюнхенский профессор Иоахим Вернер,

автор нашумевшей в свое время книги

«К археологии Империи Аттилы» (Wer-

ner 1956). Он собирался написать, как я

знаю, большую работу по поводу поли-

хромии, но затем увлекся Перещспнн-

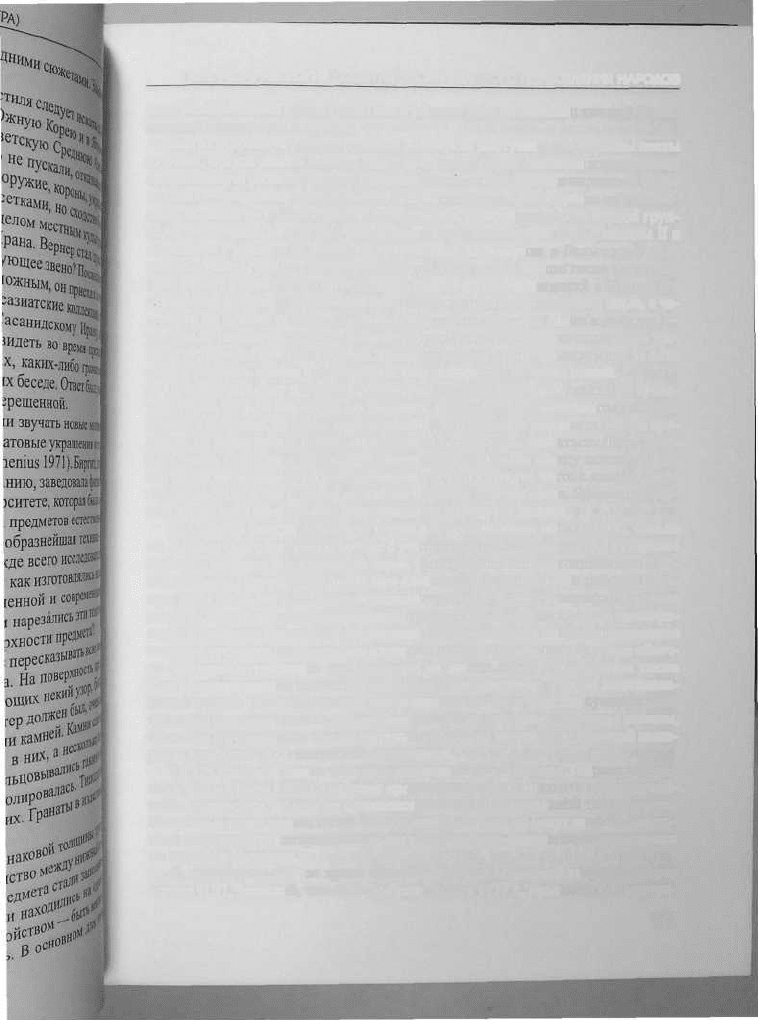

Рис. Ill. Браслет и накладка в технике

клуазоне из двух склепов. Госпитальная

улица, Керчь

34!

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

ским кладом, ханом Кубратом и другими более поздними сюжетами. Замысел,

к сожалению, остался нереализованным.

Вернер предполагал, что истоки полихромного стиля следует искать на Во-

стоке, с этой целью он даже специально ездил в Южную Корею и в Японию,

учил восточные языки. В Китай, Монголию, в советскую Среднюю Азию и

даже на Украину немецкого профессора почему-то не пускали, отказывали в

визах. В Корее и Японии нашлись некоторые вещи, оружие, короны, украшен-

ные камнями, к тому же и стеклянные сосуды с фасетками, но сходство было

отдаленным, все находки не ранее VI в., чуждые в целом местным культурам.

Специалисты видели в них влияние Сасанидского Ирана. Вернер стал думать:

не может ли действительно найтись здесь некое связующее звено? Поскольку в

Иран попасть в те годы тоже не представлялось возможным, он приехал в оче-

редной раз в Ленинград, в Эрмитаж, смотрел среднеазиатские коллекции, со-

ветовался с таким известным специалистом по Сасанидскому Ирану, как

В. Г. Луконин, спрашивал, не доводилось ли тому видеть во время прежних

поездок в Иран, в музеях или в антикварных лавках, каких-либо гранатово-

золотых изделий. Мне довелось присутствовать при их беседе. Ответ был, увы,

неутешительным: не встречал. Проблема осталась нерешенной.

В 70-х гг. в дискуссиях о полихромном стиле стали звучать новые мотивы.

В 1971 г. увидела свет книга Биргит Аррениус «Гранатовые украшения и гем-

мы из северных находок раннего средневековья» (Arrhenius 1971). Биргит, дочь

знаменитого шведского физика, археолог по образованию, заведовала физико-

химической лабораторией при Стокгольмском университете, которая была со-

здана специально для исследования археологических предметов естественно-

научными методами. В ее распоряжении была разнообразнейшая техника —

электронные микроскопы, различные приборы. Прежде всего исследователь-

ницу интересовала технологическая сторона вопроса: как изготовлялись изде-

лия в технике клуазоне, технике, практически утраченной и современными

ювелирами почти не применяющейся. Каким образом нарезались эти тонень-

кие пластинки граната, как они закреплялись на поверхности предмета?

Способов выявилось несколько, но я не буду сейчас пересказывать всю кни-

гу Аррениус. Наиболее распространенными были два. На поверхность пред-

мета напаивается сетка золотых перегородок, образующих некий узор, более

простой или более сложный. При создании узора мастер должен был, очевид-

но, учитывать и формы имеющихся в его распоряжении камней. Камни слегка

подтачивались, подгонялись под ячейки, вставлялись в них, а несколько вы-

ступающие над поверхностью края перегородок развальцовывались таким об-

разом, что могли держать камни. Затем поверхность полировалась. Типологи-

чески такой способ, очевидно, один из наиболее ранних. Гранаты в изделиях,

выполненных в такой технике, достаточно массивные.

Но получить гранатовые пластинки абсолютно одинаковой толщины труд-

но и трудоемко. Поэтому при втором способе пространство между нижней по-

верхностью камня и золотой и серебряной основой предмета стали заполнять

специальной пастой, чтобы камни не проваливались и находились на одном

уровне. Паста должна была обладать определенным свойством — быть мягкой

и вязкой в момент изготовления, а затем затвердевать. В основном для этой

342

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

цели использовался цемент или гипс с разного рода добавками: яичный белок,

льняное масло, воск и прочее.

Биргит Аррениус и ее сотрудники подвергли доступные им образцы пасты

из ячеек, откуда камни выпали еще в древности, серии анализов и установили

определенную разницу между изделиями эпохи переселения народов и более

поздних — меровингского времени для континентальной Европы и Вендель-

ского периода — в Скандинавии. В частности, выяснилось, что в первой груп-

пе, включающей, между прочим, изделия из Силадьшомйо и из Апахиды I! в

нынешней Румынии, а также из погребения Хильдерика в Бельгии, в пасте

использовался гипс со специфической добавкой кварцитового песка и извести.

Гипс такого сорта может происходить только из месторождений в Египте и в

Сирийской пустыне. В меровингских же вещах применялись пасты иные, в ча-

стности на основе гипса из месторождения близ Парижа. Иные и добавки —

несколько вариантов, чаще и больше используется воск. Было подмечено так-

же, что гранаты многих изделий позднего периода обточены дважды, то есть

использовались камни из сломанных или вышедших из моды вещей.

Применение паст значительно облегчало работу ювелиров, камни не требо-

вали столь точной подгонки по толщине, можно было использовать и совсем

тонкие пластинки, экономя дорогостоящий материал. Но возникала другая про-

блема: на фоне пасты камни «потухали», переставали светиться. Дабы избе-

жать этого, сразу же с введением «цементного» способа между камнем и пас-

той стали прокладывать кусочек тонкой золотой фольги, часто с «вафельной»

поверхностью. Камни вновь начинали «гореть» в лучах света. Эффект извест-

ный, вспомним «фонарики» велосипедов и дорожных знаков.

Был сделан Биргит Аррениус и еще ряд любопытных наблюдений, самым

же важным был следующий вывод: с учетом всей сложности работы с твердым

гранатом обточка его возможна лишь быстровращающимся колесиком с ис-

пользованием корундовой пыли, при сложности всего процесса техники клуа-

зоне вряд ли было возможно производство таких вещей в варварской среде

эпохи Великого переселения народов, требовались слишком высокая квалифи-

кация и слишком сложное оборудование. Было подмечено также определенное

сходство процесса изготовления клуазоне и работы мозаичистов — при обточ-

ке стеклянных тессариев для подгонки их друг к другу используется также

быстровращающееся колесико, вроде бура у стоматологов, а также затвердева-

ющий цемент. Техника клуазоне могла зародиться в центрах, где существовала

традиция создания мозаик и традиция резьбы по твердым и хрупким камням,

традиция изготовления гемм и инталий, то есть на территории Римской импе-

рии и, особенно, в се восточных провинциях.

В 1973 г. вышла книга чешского исследователя Ярослава Тейрала «Мора-

вия в V в.» (Tejral 1973), где тоже предлагался новый подход к среднедунай-

ским древностям, но уже не с технологической, а с социальной точки зрения.

Роскошные вещи эпохи, в том числе и полихромные, не несут на себе этниче-

ской нагрузки. Это интернациональная мода варваров-федератов, находившихся

на службе у Империи.

Я, признаться, долгое время был сторонником «гуннской теории», скорее

версии И. П. Засецкой, чем А. К. Амброза, пока в 1977 г., просматривая поступ-

343

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ |\улыгт;

ления новой литературы в библиотеке, не наткнулся на небольшую заметку

Р. М. Рамншвили о памятниках Арагвийского ущелья в Грузии (Рамишвили

1977). Здесь вещи в технике клуазоне, казалось бы, по тогдашним понятиям,

относящиеся, безусловно, к V в., сочетались с серебряной сасанидской посу-

дой III в. и с монетами Валериана (254-260 гг.). В моей душе зародились со-

мнения, но я был в тот момент занят другими сюжетами, до этого руки все не

доходили, и я предложил своему тогдашнему ученику, Игорю Бажану, разо-

браться с проблемой. Была поднята доступная литература по археологии Гру-

зии, обнаружились и другие подобные случаи, например два комплекса из Уре-

ки в устье реки Риони (Апакидзс 1947; Леквинадзе 1975) с монетой императора

Тацита (275-276 гг.), а главное — серия очень богатых захоронений в Арма-

зисхеви около Мцхеты, древней столицы Грузии. Это некрополь семейства

питиахшей, ближайших придворных царей Иберии, возникший еще во II в. и

просуществовавший до 60-х гг. III в., когда Иберия на некоторое время попала

под власть Сасанидов. Погребения были раскопаны накануне Великой Отече-

ственной войны, а вскоре после нее полно и красочно опубликованы (Апакид-

зе и др. 1958). В каждом захоронении, кроме драгоценных украшений, была

римская и сасанидская серебряная посуда и наборы монет, что определяло да-

тировки. С этим материалом уже можно было работать. Удалось, как нам ка-

жется, проследить постепенный процесс освоения и создания техники клуазо-

не. Наша работа была опубликована (Бажан, Щукин 1990; Shchukin, Bazhan

1994; Scukin, Bazan 1995).

Недавно появились известия о еще двух находках вещей в технике клуазоне

из Грузии, в среднем течении реки Риони. Это диадема или ожерелье из не-

скольких золотых цепочек, соединенных с круглыми медальонами, инкрусти-

рованными альмандинами из Модинахе, и медальон на цепочке из Ргани. К со-

жалению, об условиях их обнаружения в публикации ничего не сообщается,

но уже сам факт увеличения числа находок имеет значение (Брагвадзе 2001).

Кстати, диадема из Модинахе очень похожа на головной убор дамы из Домань-

яно в Италии (см. рис. 133).

Наши же наблюдения с И. А. Бажаном в основном состояли в следующем.

Регион, где могла зародиться техника клуазоне, должен соответствовать ряду

условий: 1) наличие сырья, гранатов и компонентов для цементной пасты; 2) су-

ществование древних традиций обработки драгоценных камней и ювелирного

дела вообще; 3) если права Биргит Аррениус, то местные мастера должны были

быть знакомы с техникой производства мозаик, а также, добавим, с технологи-

ей изготовления эмали, в том числе перегородчатой; 4) наконец, обязательно

наличие потребителей и заказчиков, варваров-федератов, поскольку непосред-

ственно на территории Империи все еще действовал, хотя, вероятно, иногда и

нарушался, «закон против роскоши», введенный Августом. Право носить укра-

шения с драгоценными камнями со времен Галлиена (260-268 гг.) стало пре-

рогативой лишь императора, его семейства и ближайшего окружения. Прочие

могли поплатиться обвинением в «оскорблении величества». А наказывалось

это жестоко, вспомним, что Христос был распят римлянами именно по такому

обвинению: объявил себя «Царем Иудейским» без разрешения императора, явно

тем самым «оскорбляя величество». Попытки объяснить, что имелось в виду

344

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

лишь «царство духовное», в бюрократизированной империи не могли ни к чему

привести.

Иберия никогда не входила в состав имперских провинций, но со времен

Помпея постоянно была верным сателлитом, «буферным государством». Все

названные условия были здесь налицо.

Как показало наше исследование, техника клуазоне была известна иберий-

ским мастерам уже в 160-190-х гг. (рис. 112: 5, 9, 10), но вещи, сделанные

исключительно в подобной технике, появляются лишь в 260-х гг. (рис. 112: 17,

19), когда Иберия стала частью державы Сасанидов, а иберийский царь Хама-

засп — одним из придворных Шапура I (Луконин 1979, с. 62). И это, вероятно,

не случайно. Дело в том, что техника клуазоне не была абсолютно новым изоб-

ретением III в., она была известна еще во времена Рамзеса II в Древнем Египте,

а затем была воспринята его завоевателями — персами державы Ахеменидов

(Linas 1877, pi. II, 1; pi. II bis; Moorey 1967).

Яркими примерами ахеменидских изделий такого рода могут быть «ручки

кресла» с львиными головами из Келермесских курганов со вставками из янта-

ря и сердолика, золотой аграф в виде грифона из Сибирской коллекции Петра I

(Артамонов 1973, ил. 241, с. 189-191), браслеты из Амударьинского клада

(Dalton 1926, р. 30, fig. 60; Артамонов 1973, с. 14-15, ил. 6). Последние имели

вставки из лазурита и голубой пасты, гранатами ахеменидские мастера как будто

не пользовались. О продолжении применения техники клуазоне, в которой ис-

пользовались вставки голубой эмали, в Средней Азии на рубеже эр свидетель-

ствуют находки сережек и подвесок в Тулхарском могильнике и в некоторых

других (Мандельштам 1966; Горбунова 2001, рис. 12: 2, 8; 13: 8, 14).

В Тулхарском могильнике сережки имеют вид птицы с распахнутыми кры-

льями. По последним хронологическим расчетам Н. Г. Горбуновой, могильни-

ки такого рода датируются I в. до н. э. — I в. н. э.

А из Сирии происходит браслет в технике клуазоне с «дрожащими» перего-

родками, так что и этот прием появился сравнительно рано — во второй поло-

вине II в. н. э. (Kazanski 2001, р. 407; Musche 1988, Taf. 76: 8, 1, 5; Pfeiler 1976,

Taf. 9A).

Пришедшие в 20-40-х гг. III в. к власти в Иране шахи династии Сасанидов,

как известно, всячески стремились к возрождению древних ахеменидских тра-

диций не только в религии, придворной практике, но и во всех прочих сферах

жизни (Луконин 1969, с. 140), Очень может быть, что это сказалось и на юве-

лирном деле: изделия, сплошь покрытые цветными вставками, вошли в моду,

техника клуазоне практически была изобретена заново. К сожалению, в самом

Иране период II—XV вв., между Парфянами и Сасанндами, удивительно бедно

представлен памятниками, он является своего рода загадкой, но наличие за-

падных влияний здесь отмечено: в Башадурс иранские шахи построили дво-

рец, украшенный мозаиками, возможно, его возводили пленные римляне из

разбитой в 260 г. армии Валериана (Луконин 1977, с. 106, 146, 159).

Все сказанное не означает, что полихромия — явление сугубо сасанндскос

или что мастера Иберии стали новооткрывателями техники клуазоне, это лишь

эпизоды более широких процессов, но возрождение древней техники скорее

всего могло произойти где-то в странах Передней Азии и Восточного Срсди-

345