Щукин М.Б. Готский путь

Подождите немного. Документ загружается.

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

щую стилистику, произведения другой мастерской, чем та, что изготовляла вещи

для погребенных в Апахиде и в Турнэ.

Реджио-Эмилия. В 1957 г. при раскопках одной из римских вилл в Северной

Италии (Bicibrauer 1974, s. 198-204; Taf. 32-35; I goti... 1994, p. 202-206) был

обнаружен клад вещей, сокрытых в свое время в обрывке свинцовой трубы во-

допровода. Кстати, не послужило ли использование свинцовых труб для акведу-

ков одной из причин упадка позднеримской культуры? Свинец, как стало извест-

но по последним исследованиям, не лучшим образом сказывается на здоровье

потребителей продуктов, имевших с ним соприкосновение. Политическим ката-

строфам позднеримской эпохи, вполне вероятно, сопутствовал и некий экологи-

ческий кризис, но этот вопрос должен стать предметом специального изучения.

В кладе Реджио-Эмилия были найдены 60 золотых солидов от 450 до 476 г.;

пара серебряных позолоченных пятипальчатых фибул с кербшнитным орнамен-

том (рис. 134) — это самый ранний фиксированный факт их появления, золотая

фибула с луковичными головками, ука-

зывающая на принадлежность некогда

ее владельца к высшей римской адми-

нистрации; несколько сережек, в том

числе и в технике клуазоне, несколько

ожерелий и нательный золотой крес-

тик. Считается, что клад был укрыт во

время войн Одоакра с Теодорихом в

489—493 гг. или вскоре после них.

Предположение не лишено оснований.

Вероятно также, что клад мог при-

надлежать супружеской паре. На

одном из найденных здесь перстней

выгравировано два имени — мужское

и женское, это говорит о том, что коль-

цо было обручальным. Жену звали

STAFARA, а мужа — ETT1LA. Фило-

логи считают оба имени германски-

ми. Муж был тезкой великого короля

гуннов, который, оказывается, как это

ни странно, носил германское имя.

Впрочем, вспомнив о бурных событи-

ях эпохи Великих переселений, этому

можно и не удивляться. И остготы,

оставшиеся в Причерноморье, и готы

Среднего Подунавья не только со-

седствовали, но и жили совместно с

I гуннами.

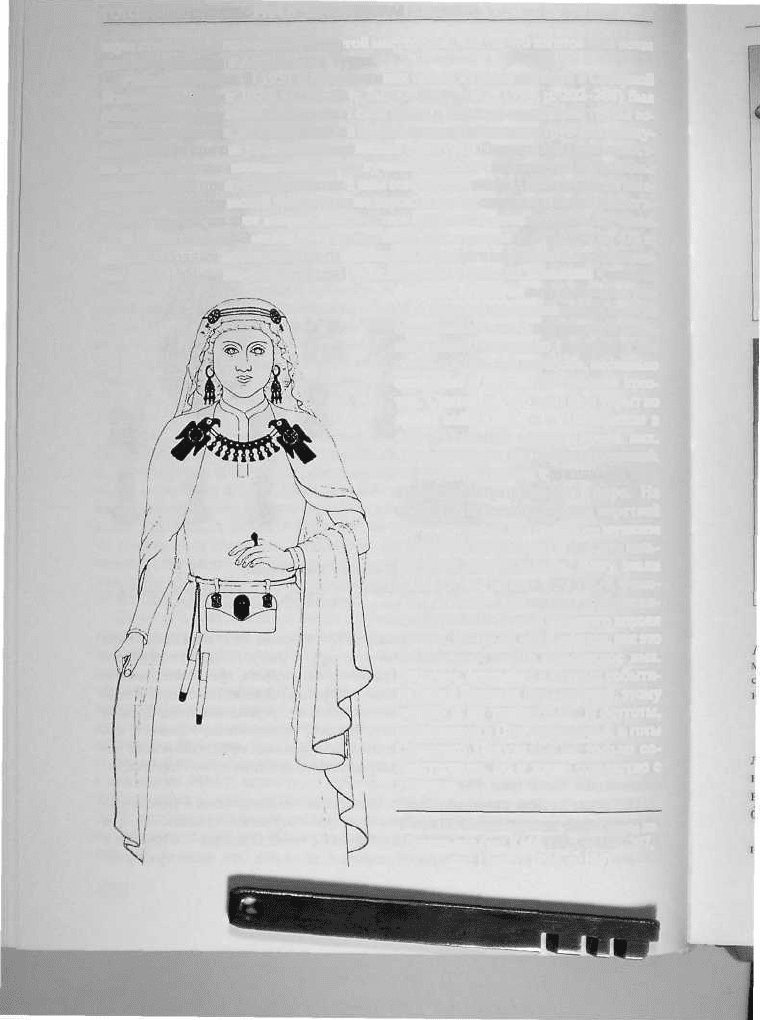

Рис. 133. Реконструкция убора дамы из

Доманьяно (по: Kidd 1984, р. 189-207,

см.: I goti... 1994, р. 194)

386

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

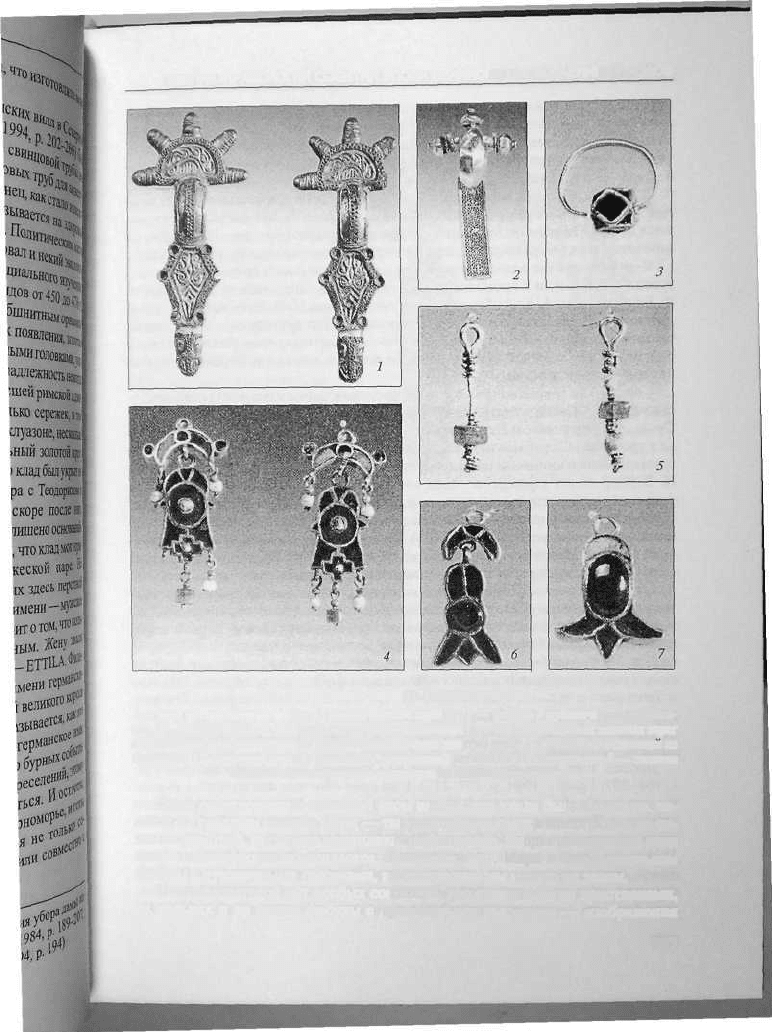

Рис. 134. Реджио-Эмшшя. Предметы из золота:

/ — пара пятипальчатых фибул Hi позолоченного серебра; 2 — фибула с луковичными головка-

ми; 3 — золотая сережка, завершающаяся многогранником; 4— пара двухчастных золотых серег

с альмандинами и жемчужными подвесками; 5 — пара золотых серег с ограненной подвеской из

изумруда; 6 — золотая серьга с подвеской, украшенной вставками из альмандина; 7 — золотая

серьга в виде подвески со вставками из альмандинов и стекла

Среди родственников семейной пары владетелем клада был, возможно, че-

ловек и с римским именем Марк — так расшифровывается монограмма на од-

ном из перстней, хотя такое прочтение и небесспорно. Вторая монограмма пока

вообще дешифровке не поддастся. Возможно, этот Марк и был владельцем

фибулы с луковичными головками, но достоверно мы ничего не знаем.

У исследователей нет особых сомнений, что супруги были христианами,

на кольцах и на ножке фибулы с луковичными головками — изображения

387

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

крестов, есть в кладе и нательный крестик. По всей вероятности, они были

выходцами откуда-то из Среднего Подунавья, на это указывает целый ряд

элементов, но остается не ясным, прибыли ли они в Италию вместе с остго-

тами Теодориха, или раньше — со скирами Одоакра? Обе версии имеют пра-

во на существование.

Здесь, естественно, возникает вопрос о хронологии так называемых пальча-

тых фибул, разнообразнейшие варианты которых в VI-VII вв. распространя-

ются по всей Европе от Атлантики до Днепра, Крыма и Кавказа. Некоторые из

вариантов этих фибул представлены и в упоминавшихся выше «антских кладах».

Я не буду сейчас вдаваться в детали длительной и достаточно бурной дис-

куссии о типологии и хронологии этих застежек, в споры между И. Вернером,

Ф. Бирбрауером, А. К. Амброзом, А. И. Айбабиным, И. П. Засецкой и многими

другими исследователями. Соответствующий обзор точек зрения и ссылки на

соответствующую литературу читатель может найти в сравнительно недавней

работе И. П. Засецкой (1997), позиции которой мне лично представляются

наиболее взвешенными.

Неясным остается вопрос о самом происхождении идеи о «пятипальчато-

сти» фибул. Можно думать, по крайней мере, о трех вариантах. Около города

Сумы, на Днепровском Левобережье, при раскопках Черняховского могильни-

ка в урочище «Сад» была найдена небольшая двупластинчатая фибула с пятью

декоративными кнопками на полукруглой головке (Некрасова 1985, рис. 5: 3-4).

И. Вернер видел зарождение идеи «пятипальчатости» в одном из вариантов

фибул типа Монструозо, например, в погребении № 600 могильника Слюсе-

гард на острове Борнхольм (Klindt-Jensen 1978, fig. 75d), где тоже на круглой

«головке» пять «лучей» (рис. 50: 4, 5). Но во всех случаях велик хронологиче-

ский разрыв. Наконец — вариант третий, на ступенях D

2

и D

3

в древностях

Центральной Европы уже бытовали небольшие фибулы с тремя «пальцами» на

полукруглой головке (Tejral 1997). В декоративных целях пару «пальцев» мас-

терам, может быть, и стоило бы добавить? Но ведь для изготовителей и для

потребителей число «пальцев», вероятно, не было случайным. За ним скры-

вался некий семантический смысл, нам ныне уже недоступный.

Как бы там ни было, в Рсджио-Эмилия, объективно зафиксирован один из

самых ранних случаев появления «пальчатых» фибул еще во времена Одоакра

и Теодориха или даже, судя по монетам 450-476 гг., несколько ранее. Очевид-

но, этот момент должен быть учтен при дальнейших типологических и хроно-

логических расчетах пальчатых фибул, ну а в целом этот расчет сейчас не вхо-

дит в наши задачи.

Десаиа. Еще один семейный клад из Северной Италии (Bierbrauer 1974,

s. 204-207; I goti... 1994, p. 208-212). Еще одно обручальное колечко с имена-

ми некоего Стефания и некоей Valatru, как думают — Валатруды, определенно

германки. В комплексности находки, впрочем, есть сомнения. Об обстоятель-

ствах находки нет точных данных. Вещи были куплены Туринским музеем в

1938 г. как происходящие из одного клада в местечке Дссана. Но не смешали

ли продавцы вещи из нескольких комплексов? Это остается неясным. Если им

поверить, то в кладе находились, кроме упомянутого обручального колечка,

пара больших двупластинчатых фибул в технике клуазоне, тонкой работы. На

388

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

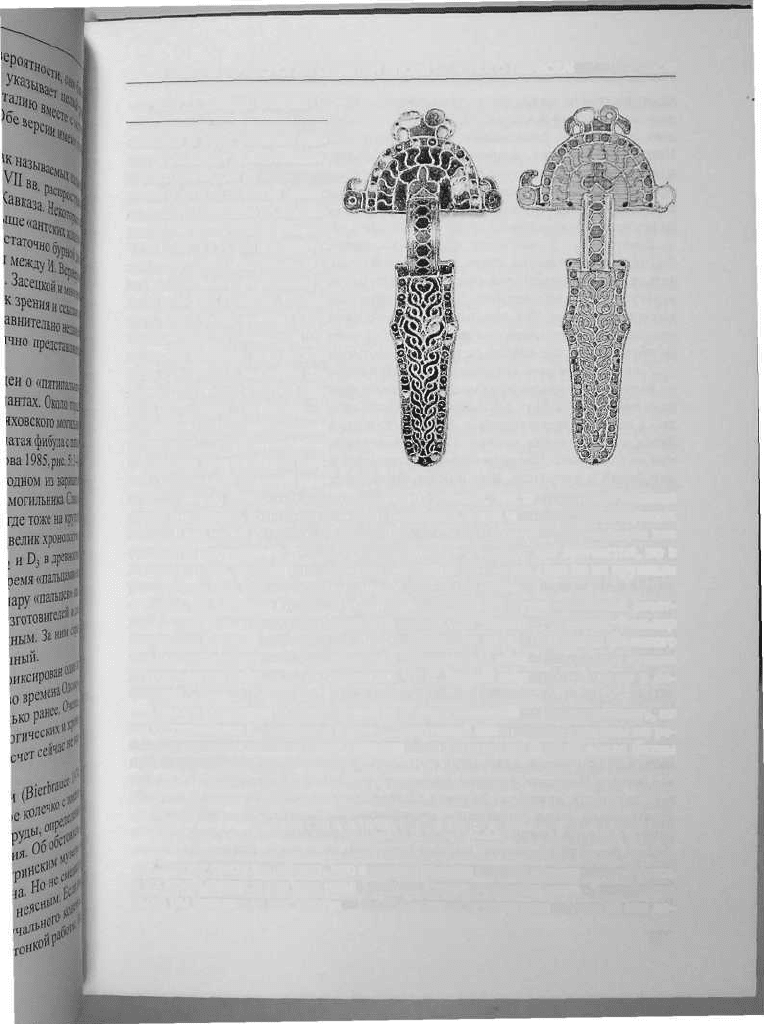

Рис. 135. Десана. Фибулы

«ножке» в этой технике сде-

лан орнамент «плетенки»,

характерный для изделий зве-

риного стиля начала «вен-

дельского периода» в Сканди-

навии, то есть уже в рамках

VI в. (рис. 135). На полукруг-

лой «верхней» пластинке вы-

ступы-кнопки оформлены в

виде птичьих головок. Кроме

того, здесь была фибула с лу-

ковичными головками и

ажурной ножкой, что позво-

ляло говорить о высоком ад-

министративном статусе вла-

дельца; пара сережек с

крупными октоэдрическими

бусинами, украшенными

вставками драгоценных кам-

ней; нательный золотой кре-

стик; золотые браслеты, как со вставками камней, так и в ажурной технике

oppus intrerrasile, и некоторые другие предметы, в том числе аж 18 серебряных

ложек. Они — не редкость в кладах III—VI вв. и обычно рассматриваются как

предметы священного христианского культа — ложечки для причастия, но в

данном случае, несмотря на надписи христианского толка, судя по их крупным

размерам, в них можно видеть и просто столовый набор.

Здесь же крупная пряжка с квадратной обкладкой с гравированной розет-

кой и с загнутым язычком в виде стилизованной звериной головки. Фолькер

Бирбрауер считает, что клад из Десана отражает эпоху Теодориха Великого

или его последователей Амаласунты и Аталариха, а может быть, даже времен

остгото-византийских войн середины IV в. Точнее определить мы не в со-

стоянии.

Список сокровищ интересующей нас эпохи можно было бы продолжить, но

мы остановимся и обратимся к более волнующей нас проблеме: каковы же ре-

альные археологические следы передвижений готов по Европе после битвы

при Адрианополе?

6. ГОТСКИЙ СЛЕД

Следует сразу же сказать, что археологических следов передвижений готов

и их пребывания в тех или иных уголках Европы не столь много, как можно

было бы ожидать и как хотелось бы. Во-первых, нужно учесть, что до нас до-

389

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

ходит ничтожно малое число памятников — поселений, могильников, отдель-

ных захоронений и кладов. Множество их было разрушено в ходе последую-

щих столетий — распашками, строительством, грабительскими раскопками.

Некоторые регионы, например Балканы, Малая Азия, для данной эпохи все

еще остаются слабо изученными в археологическом отношении. Но исследо-

вателей в данных регионах интересуют, быть может, подсознательно, либо па-

мятники античности, либо позднего Средневековья. Проблемы позднеримско-

го времени и эпохи переселений их занимают меньше.

Во-вторых, а может быть, этот пункт следовало бы поставить первым, со-

бытия разворачивались столь стремительно, что перемены не успевали отра-

зиться с достаточной очевидностью в материальной культуре. Материальная

культура всегда отстает несколько от политических перемен и не всегда выра-

жается адекватно. Как заметил еще Ганс-Юрген Эггерс, совпадение истори-

ческих событий и археологических явлений может иметь место, но это совсем

не обязательно. Sie konnen es, miissen es aber nicht (Eggers 1955).

Готы на Балканах. Готы и сопровождающие их племена трижды проникали

на Балканы, но каждый раз на сравнительно короткое время. Во время «скиф-

ских войн» 248—270 гг. это были почти ежегодные, сугубо грабительские похо-

ды, а попытка переселения в 269-270 гг. не удалась (см. главу III раздел 8).

Затем, сто лет спустя, осенью 376 г., массы готов, изгнанных нашествием гун-

нов из Северного Причерноморья, с разрешения императора Валента перехо-

дят Дунай и пытаются, хотя и безуспешно, обосноваться на землях Мезии и

Фракии. Фритигерн и компания. После победоносной битвы при Адрианополе

в 378 г. они рассыпаются, попутно занимаясь грабежами, по всему Балканско-

му полуострову, но уже к 383 г., пять лет спустя, оттеснены вновь созданной

армией Феодосия опять во Фракию. С ними заключается феодус, и их силы

используются тут же для борьбы с узурпатором Галлии Максимом, что длится

до 388 г. Не успели они вернуться, как в 394 г. их вновь отправляют в Галлию

против новых узурпаторов — Арбогаста и Евгения. Вернувшись, вестготы

Алариха застают отведенные им земли во Фракии опустошенными набегом

гуннов и требуют у Империи новых. Их пытаются расселить то в Эпире, то в

Македонии, но каждый раз безуспешно. Опять готская «армия-народ» Алари-

ха блуждает по Балканам, пока в 410 г. не уходит окончательно в Италию, а

оттуда — после бесславного и бессмысленного грабежа Рима — в Южную

Галлию и Испанию.

Тут следует напомнить о специфике социально-политико-этнической орга-

низации готов. Согласно феодусу с Феодосией, готы были лишены права же-

ниться на римлянках, а таковыми считались со времен эдикта Каракаллы 212г.

все жители Империи, включая провинциалов. Закон в Риме «уходит» в дале-

кую древность, даже брак Антония с Клеопатрой юридически числился недей-

ствительным. Закон, естественно, многократно нарушался, вспомним брак Ата-

ульфа с Галлой Плацидисй, но тем не менее существовал и осуществлялся.

Любой римский обыватель, выдавая свою дочь за варвара, должен был пони-

мать, что обрекает се и ее потомство на лишение неких гражданских привиле-

гий и прав, и, естественно, он должен был противиться подобной ситуации.

Поэтому готам, перешедшим Дунай в 376 г., свои семейства приходилось тас-

390

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

кать с собой. Они перемещались как огромный цыганский табор, мужчины

кормили свои семьи за счет выплат за службу, из щедрот вождей, «дарителей

колец» и за счет военной добычи.

В третий раз готам-остготам, предводительствуемым тремя братьями —

Валамиром, Тиудимиром и Видимиром, испросившим себе после битвы при

Недао 455 г. земли в Южной Паннонии, — доведется побывать на Балканах в

469-488 гг. Жизнь в Паннонии тоже не была мирной, приходилось воевать с

соседями — свевами, тюрингами, гепидами, ругиями, баюварами; в ходе этих

войн погиб Валамир, завещав свои земли племяннику Теодориху, сыну Тиуди-

мира. Войны против соседей не были завоевательными, скорее оборонитель-

ными либо превентивно-оборонительными, велись они, вероятно, в основном

силами королевских дружин, остальное население могло бы заняться и мир-

ным трудом. Но готы от него отвыкли и после 19 лет сравнительно спокойной

жизни, в 473 г., потребовали от королей вести их в поход на Империю, дабы

обеспечить свое существование добычей. Видимир повел своих людей в Ита-

лию, был разбит, погиб, а его сын увел уцелевших к весготам Эвериха. Тиуди-

мир и наследовавший ему Теодорих действовали на Балканах успешнее, они

добились от византийского правительства повышенных выплат, король полу-

чил от императора всевозможные почести, но свободных земель для их рассе-

ления так и не нашлось, и через 15 лет, в 488 г., их отправили в Италию на

отвоевание ее для Империи у узурпатора-варвара Одоакра.

Как видим, все три эпизода пребывания готов на Балканах были и слишком

бурными, и слишком краткими, чтобы получить отчетливое археологическое

выражение. Мы на сегодня не знаем здесь ни поселений, ни могильников, ни

отдельных захоронений, которые можно было бы приписать непосредственно

готам, во всяком случае из числа раскопанных. Пока дело ограничивается лишь

отдельными находками, по большей части без контекста, подвязных фибул,

восходящих к Черняховским (Хараламбиева, Атанасов 1991; 1992; 1993;

Haralambieva 1997), например из района Старой Загоры и Фессалоник (Kazanski

1991а, pi. 3, 12, 13); двупластинчатой серебряной фибулы типа Виллафонтана

(ibid., pi. 4: 14) да встречающейся в лагерях римских легионов вдоль Нижнего

Дуная так называемой федератской гончарной керамики с серопролощенным

сетчатым орнаментом, напоминающей посуду Черняховской культуры (Va-

galinski 1999). Впрочем, как уже было замечено в предыдущих главах, проис-

хождение самого Черняховского гончарства связано с лимесной средой, и по-

этому видеть здесь непосредственное участие носителей Черняховской культуры

необязательно.

Следами пребывания готов, выходцев из области Черняховской культуры,

могли бы явиться находки костяных составных гребней. Четыре таких гребня

были обнаружены при раскопках амфитеатра древнего города Heraclea Lyncestis,

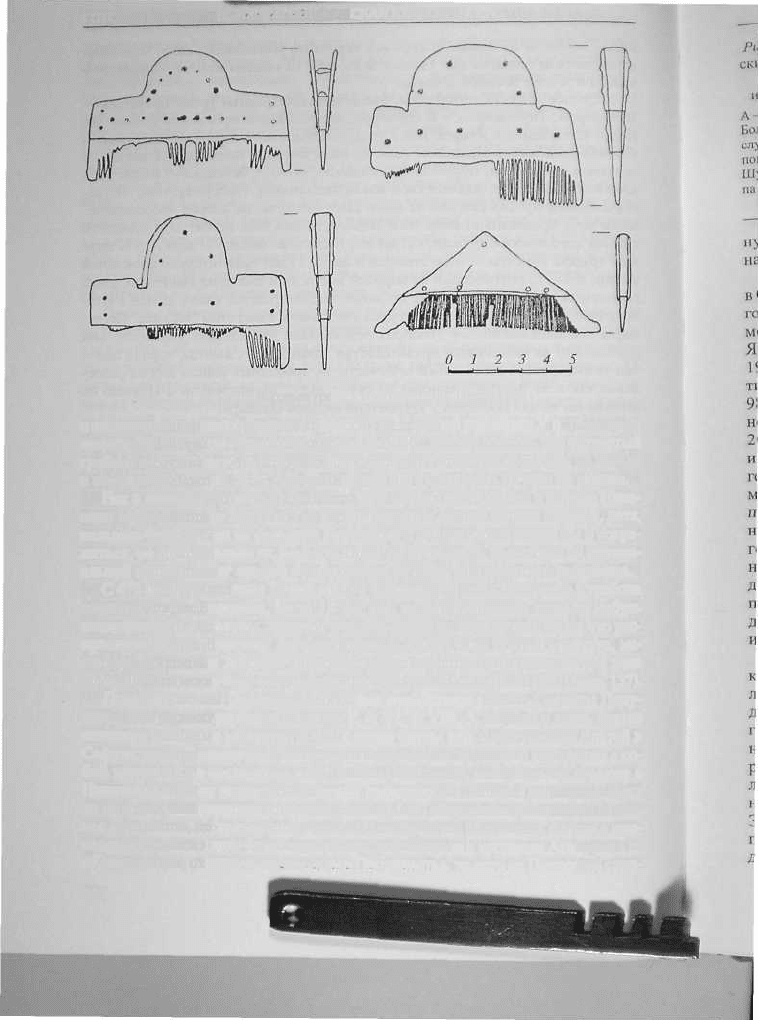

современная Битола в Македонии (Cnotliwy 1996) (рис. 136). Три из них (тип

III, варианты 1 и 3 — по классификации Зигрид Томас или варианты I и 116 —

по классификации Г. Ф. Никитиной) явно происходят из области Черняховской

культуры, вероятно, амфитеатр посещали люди Фритигсрна. С четвертым,

имеющим треугольную спинку и широкие крайние зубцы (тип II, вариант 1 —

по Зигрид Томас), дело обстоит сложнее. Ближайшие аналогии ему находятся

391

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИ/Л 11 ЧИТНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА)

Рис. 136. Роговые гребни. Битола (по Е. Цнотливы)

в памятниках Германии второй половины IV — первой половины V в. Поскольку

амфитеатр в Гераклее функционировал до 404 г., можно думать, что четвертый

гребень потерял здесь кто-то из людей Алариха, успевший побывать на Западе

в составе федератов. Хотя с уверенностью мы утверждать ничего не можем.

Нет в нашем распоряжении отчетливых следов пребывания в районе Нико-

поля «малых готов» Ульфилы, из среды которых потом вышел Иордан, хотя,

казалось бы, остатки их сельских поселений и могильников могли бы и сохра-

ниться, но специальным их поиском никто не занимался, да и облик их матери-

альной культуры мог совсем не отличаться от культуры местного населения.

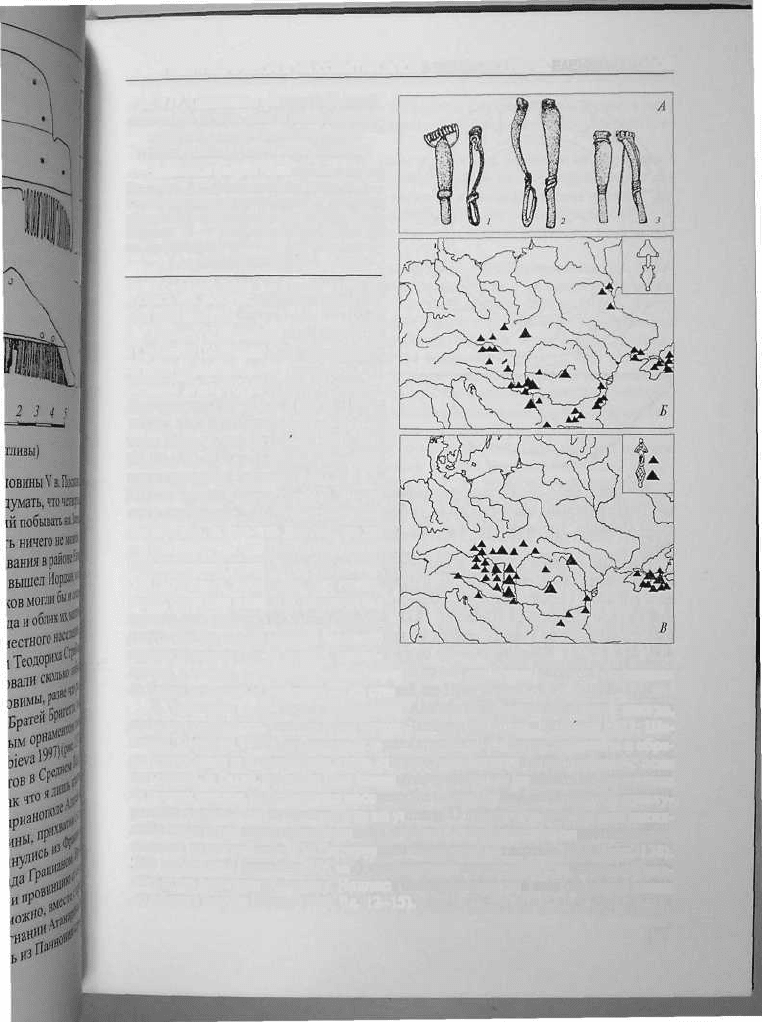

С 473 по 488 г. остготы Тиудимира — Теодориха и готы Теодориха Страбона

оперировали на Балканах, но за 15 лет они не сформировали сколько нибудь

специфической культуры, археологические следы их неуловимы, разве что рас-

пространение на Балканах двупластинчатых фибул типа Братей Бригетто, ма-

леньких бронзовых двупластинчатых фибул с кербшнитным орнаментом типа

Прша-Левице могло бы о чем-то свидетельствовать (Harlambieva 1997) (рис. 137).

Готы в Среднем Подупавъе. Проблема пребывания готов в Среднем Поду-

навье уже рассматривалась в главах V, 4; VI, 3; VIII, 5, так что я лишь кратко

напомню основные моменты. В 480 г. герои битвы при Адрианополе Алатей и

Сафрак, вожди смешанной остгото-алано-гуннской дружины, прихватив с со-

бой малолетнего наследника рода Амалов Витсрика, двинулись из Фракии в

Паннонию и были приняты на службу императором Запада Грацианом. Вряд

ли их отряд был слишком многочисленным. Они обороняли провинцию отсве-

вов и сарматов, но дальнейшая судьба их неизвестна. Возможно, вместе с при-

соединившимся к ним Фритигсрном они участвовали в изгнании Атанариха из

«Кавкаланда», откуда-то из западного Прикарпатья, то есть из Паннонии сдви-

392

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

Рис. 137. Подвязные фибулы черняхов-

ских типов из Болгарии и распростране-

ние фибул типов Братей-Бригетто

и Прша-Левице (по А. Харалбиевой):

А — подвязные фибулы Черняховских типов в

Болгарии: / — Соколове около Добрича; 2 —

случайная находки, музей Варна; 3 — женское

погребение в башне 2 крепости Войвода около

Шумеиа. Б — распространение фибул ти-

па Братей-Бригетто. В — распространение

фибул Прша-Левицс

нулись на восток. Детали событий

нам неизвестны.

Элементы Черняховской культуры

в Среднем Подунавье, так называемо-

го постчерняховского горизонта, от-

мечены и картографированы здесь

Ярославом Тейралом (Tejral 1992;

1992а; 1992b). Есть несколько фибул

типа Виллафонтана (Вопа 1991, Taf.

98, 99, Abb. 35: 1-3), находки кувши-

нов с граненым туловом (ibid., Taf. 17,

20) — прием, характерный почти

исключительно для Черняховского

гончарства, и кое-что другое, но ни

могильника, ни одного погребения,

позволяющего утверждать без сомне-

ний, что здесь захоронен гот, гепид,

герул, скир или алан, я не рискнул бы

назвать для рубежа IV—V вв., наблю-

дается лишь некий общий процесс

проникновения серии вещей, восхо-

дящих к типам, характерным для Черняховской культуры, или происходящих

из более восточных районов — из степей, из Предкавказья.

В Паннонии с остготами и аланами Алатея и Сафрака связывают иногда,

как уже говорилось, могильники «типа Чаквар» (Salamon, Barkoczi 1971; Ша-

ламон, Баркоци 1982), но местные, провинциально-римские, элементы в обря-

де погребения и в инвентаре столь сильны, что остается предположить: если

готы здесь и были, то жили они совместно с местным населением, возможно

на правах постоя, собственных поселений и могильников, собственной культу-

ры они создать или не сумели, или не успели. О присутствии готов или каких-

либо иных германцев среди жителей Чаквара с очевидностью свидетельствует

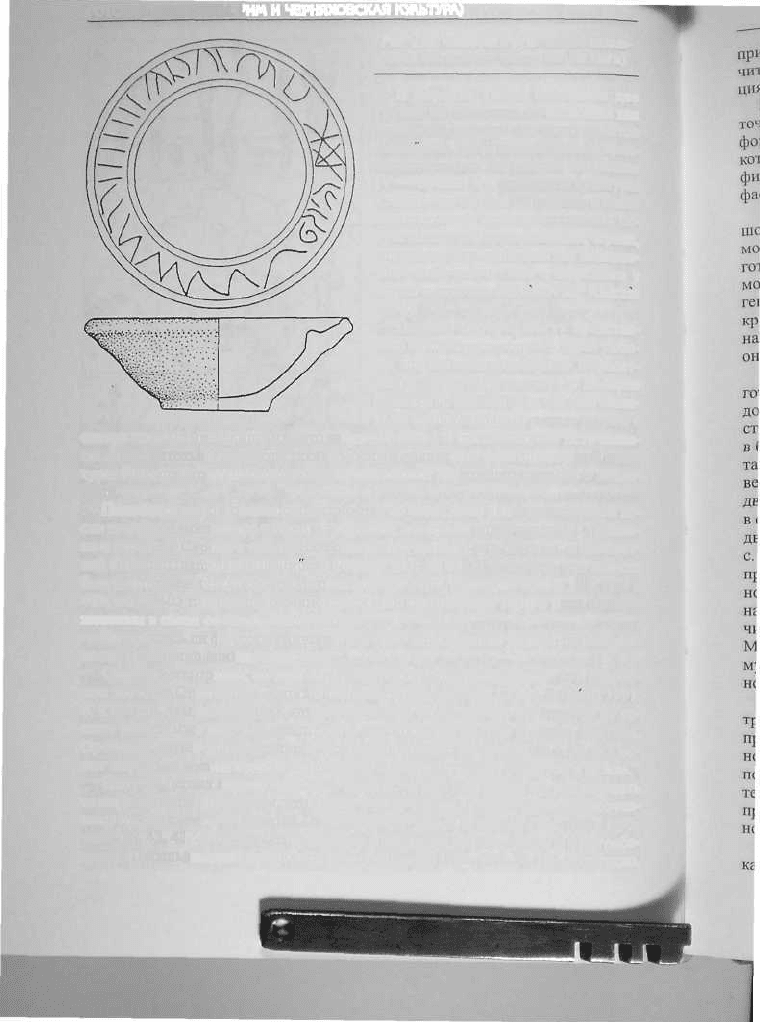

находка из погребения 138, датируемая последней четвертью IV в. (рис. 138).

Это небольшая (диаметр 186 мм) красноглиняная чашечка с рунической над-

писью по широкому венчику. Надпись была процарапана ешс по сырой глине

до обжига сосуда (Nagy 1996, fig. 12-15).

393

ГОТСКИЙ ПУТЬ (ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКЛЯ КУЛЬТУРА)

Рис. 138. Чашечка с рунической надпи-

сью. Могильник Чаквар (но М. Наги)

В поречье Тиссы выявлены две

группы могильников, сочетающих как

элементы культуры местных сарматов

Альфельда, так и привнесенные пред-

положительно во второй половине

IV — начале V в. элементы культуры

Сынтана-де-Муреш-Черняхов и более

восточные — сармато-аланские: ис-

кусственно деформированные черепа,

короткие мечи-кинжалы так называе-

мого меотского типа с вырезами у

эфеса и прочее (Istvanovits, Kulczar

1999).

Особый интерес могут представ-

лять концентрирующиеся здесь умбо-

ны щитов с каннелюрами и фасет-

ками. Эстер Иштванович и Валерия

Кульчар предполагают, что они связа-

ны с проникающими в этот регион с

севера вандалами-асдингами, что зафиксировано и письменными источника-

ми. Действительно, известны такие умбоны и на поздней фазе пшеворской куль-

туры Польши, традиционно и не без оснований идентифицируемой с ванда-

лами.

Подобный умбон показан, в частности, на известном диптихе слоновой ко-

сти из собора монастыря в Монце, в Италии, изображающем вандала Стилихо-

на и его жену Серену с сыном Евхерием, обрученным, как помним, с малолет-

ней Галлой Плацидией (Delbrack 1933, S. 245, № 63). Считается, что диптих

был изготовлен по поводу одного из консульств Стилихона или в 395, или в

400, или в 405 г. Консулы обычно одаривали придворных такого рода изобра-

жениями в связи со своим назначением.

Не являлась ли фасетированность умбонов характерным знаком принадлеж-

ности их именно воинам-вандалам?

Существует, правда, не лишенное оснований, предположение, что изобра-

жен здесь не Стилихон, а Аэций в год своего консульства — 432-й (Вопа 1991,

S. 237-238, там дальнейшая литература), но в таком случае становятся не со-

всем понятными фигуры женщины и мальчика на другой створке диптиха.

Проблема остается нерешенной, хотя возникающее расхождение в 30 лет мо-

жет оказаться весьма существенным для хронологических расчетов в целом.

Если бы первая версия оказалась верной, то из этого могли бы последовать

важные выводы. Дело в том, что аналогичные умбоны с фасетками, позолочен-

ные, представлены в склепах Госпитальной улицы в Керчи (Зассцкая 1993,

табл. 16, 42, 43), а также в ряде находок в Закавказье, в том числе и в погребе-

ниях в Цсбсльдинской долине (Воронов, Шснкао 1982, рис. 5), где, возможно,

394

Глава VIII. АРХЕОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

присутствовали и отряды германцев-федератов, служивших Империи, а зна-

чит, и вандалов в том числе. Увлекаться данной идеей, впрочем, не стоит, ситуа-

ция могла быть и более сложной.

И в Паннонии, и в Потисье в это время появляются элементы культуры вос-

точного происхождения — зеркальца с центральным ушком, искусственно де-

формированные черепа погребенных, шитые золотыми бляшками одежды; не-

которые предметы явно восходят и к Черняховской культуре —двупластинчатые

фибулы типа Виллафонтана, пирамидальные костяные подвески, гончарные

фасетированные кувшины и прочее.

Памятники горизонтов Виллафонтана и Унтерзибенбрунн достаточно хоро-

шо представлены в Среднем Подунавье, но выделить в их среде те, которые

могли бы принадлежать именно готам Алатея-Сафрака-Фритигерна или ост-

готам, пришедшим в Среднее Подунавье вместе с гуннами, затруднительно,

мода была всеобщей, и отличить погребения остготов, алан, скиров, ругиев,

гепидов друг от друга не представляется возможным. Эпизод был слишком

кратким, за несколько лет никому не удалось создать специфическую нацио-

нальную материальную культуру, не удалось это и готам Среднего Подунавья,

они лишь приняли участие в создании интернациональной «дунайской моды».

В результате мы вынуждены прийти в очередной раз к заключению, что

готы, оставшиеся под властью гуннов, готы Гезимунда, Торисмунда и прочих

должны были бы располагаться в области все той же, продолжающей суще-

ствовать, но изрядно поредев (см. выше гл. V, 5), Черняховской культуры —

в более западных областях Среднего Подунавья им просто-напросто нет мес-

та. В Северном Причерноморье имеется серия случайных находок и кладов с

вещами конца IV — середины V в.: знаменитый Качинский клад около Луцка с

двупластинчатыми серебряными фибулами и подвесками ремней конской сбруи

в североевропейском стиле Сёсдаль (Кухаренко 1982); украшенные гранатами

двупластинчатые фибулы из Нежина в Черниговской области (Засецкая 1975,

с. 35) и из Поршина (Круглицы). Последние находятся уже далеко на севере, в

пределах Орловской области (Засецкая 1982, рис. 7), маркируя, по всей вероят-

ности, упомянутый выше «меховой путь». Трудно сказать, кем, готами или гун-

нами, оставлен известный Суджанский клад, тем не менее концентрация пере-

численных находок и других того же рода к востоку от Днепра заставляет

Мишеля Казанского предполагать, что остготы Винитария—Гезимунда—Торис-

мунда обитали именно на Левобережье Днепра (Казанский 1999), что возмож-

но, хотя прямых доказательств этому тезису не имеется.

То же касается и краткого эпизода, протяженностью в 19 лет, когда остготы

трех братьев после битвы при Недао в 454 г. заняли земли Южной Паннонии и

пребывали здесь до 473 г. В принципе, всех обитателей земель между Балато-

ном и поречьем Савы для этого короткого периода можно было бы считать

подданными трех братьев, хотя выделить среди памятников этой территории

те, которые оставлены именно готами, трудно. В этой связи особый интерес

представляют раскопки и рассуждения К. Шаги относительно римского воен-

ного лагеря Фенекепуста на южной оконечности Балатона (Шаги 1982).

Укрепленный пункт возник здесь во времена Константина и существовал,

как полагает автор, до 455 г., когда был разрушен войсками императора Запада

395