Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных

Подождите немного. Документ загружается.

время заболевание проявляется поражением одной или немногих сис-

тем, но в конце концов (через 5-10 лет) приобретает свойственную

СКВ полисиндромность. Беременные страдают обычно подострой и

хронической формами СКВ.

По данным И.Е.Тареевой и соавт. (1994), обострение СКВ в пери-

од беременности и в течение 1-го года после родов происходит у 40,8%

больных: у 13,5%о в период беременности и у 27,3% после родов. Обо-

стрение заболевания чаще наблюдается у женщин в возрасте до 30 лет.

Предотвращению обострения СКВ способствует повышение дозы пред-

низолона до 20-30 мг/сут или несколько выше сроком 2-3 нед.

По нашим данным (Шехтман М.М., 1987), обострение СКВ про-

изошло в I триместре беременности у 20% больных, во 11 триместре - у

10%) и после родов - у 20%. Таким образом, примерно у половины боль-

ных в гестационном периоде сохранялась ремиссия. Если во время бере-

менности развивается ремиссия, то после родов болезнь возвращается в

ту фазу, в которой она находилась до беременности. Характер волча-

ночного процесса в I триместре беременности зависит от течения СКВ до

беременности, от проводимой терапии до и во время беременности. Ког-

да беременность наступает на фоне глубокой ремиссии СКВ, обострение

заболевания во время беременности обычно не развивается, хотя продол-

жительность ремиссии, предшествующей появлению беременности, не

оказывает прямого влияния на течение СКВ. Мы наблюдали больных, у

которых во время гестационного периода сохранялась стойкая ремиссия,

хотя год назад им пришлось прервать беременность из-за обострения за-

болевания. Обострение наблюдается реже при хронически текущих фор-

мах СКВ с минимальными проявлениями заболевания со стороны внут-

ренних органов на фоне поддерживающих доз кортикостероидов.

У многих больных СКВ беременность завершается успешно и не

приводит к обострению заболевания вообще или обострение не со-

провождается существенным ухудшением состояния больной и легко

подавляется.

Среди факторов, определяющих вероятность обострения СКВ в пе-

риод гестации, первое место занимает активность заболевания на мо-

мент зачатия. Установлено, что наступление беременности при низкой

активности СКВ в большинстве случаев не ухудшает заболевание. На

прогноз заболевания не влияют длительность болезни и дозы кортико-

стероидных препаратов, предшествующие наступлению гестации. Зача-

тие в период высокой активности волчаночного процесса с тяжелыми

органными поражениями почек, центральной нервной системы, легких и

сердца, тем более симптомы функциональной недостаточности любого

640

из этих органов резко увеличивают вероятность неблагоприятного

исхода и СКВ, и беременности.

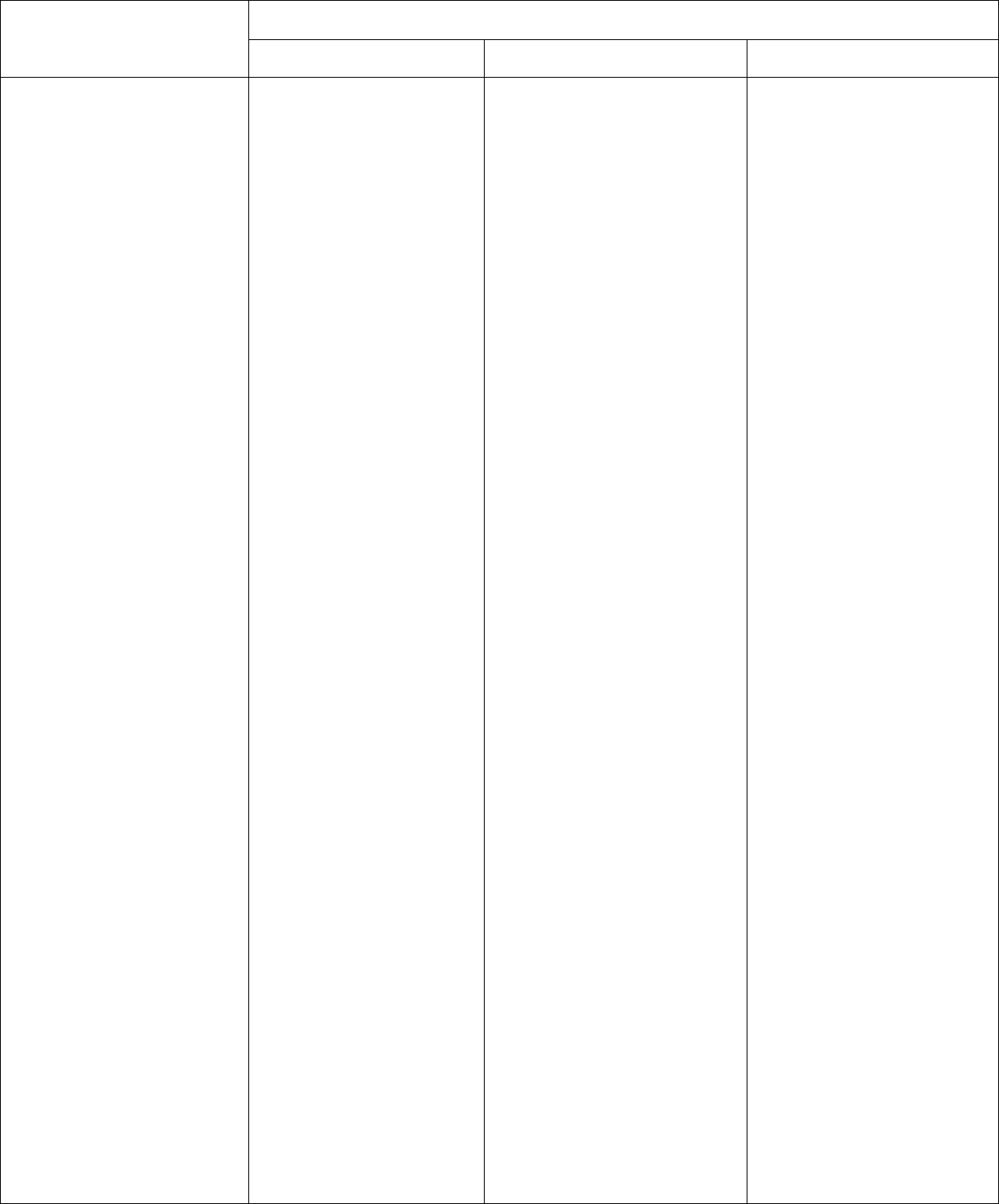

Для определения степени активности СКВ применяется классифи-

кация В.А.Насоновой (1972), учитывающая ряд клинико-лаборатор-

ных показателей заболевания (таблица 48). Отсутствие активности

СКВ или I (минимальная) степень активности позволяют разрешить

беременеть больной СКВ.

"Критическими" с точки зрения обострения заболевания, когда

велика вероятность активации СКВ, являются I триместр и первая по-

ловина беременности. Заслуживают внимания и первые 2-3 месяца

после родоразрешения.

Фертильность (способность к зачатию) у больных СКВ обычно не

страдает, но тяжелые обострения заболевания и использование высо-

ких доз кортикостероидов, умеренная почечная недостаточность вы-

зывают субфертильность (олиго- и аменорею). К потере фертильности

у больных СКВ может привести использование цитостатика цикло-

фосфамида. Данных о влиянии других лекарственных препаратов,

обычно используемых при лечении СКВ, на фертильность не имеется.

Обострение СКВ при наступлении беременности связано, вероятно, с

новым сдвигом в иммунокомпетентной системе организма матери, разви-

тием эмбриона, являющегося своеобразным гомотрансплантатом. Кроме

того, изменяется гормональный баланс организма, появляется такая важ-

ная в гормональном отношении железа, как плацента. Одним из патоге-

нетических звеньев СКВ является гипофункция гипофизарно-надпочечни-

ковой системы, что способствует нарушению иммунологического гомео-

стаза и является благоприятным фоном для развития аутоаллергических

процессов. Вот почему в ситуациях, требующих напряжения данной сис-

темы, в частности таких, как беременность и роды, последняя не может

обеспечить повышения секреции гидрокортизона в количестве достаточ-

ном для предупреждения или подавления патологических реакций, воз-

никающих при СКВ. Помимо этого, при обострении отмечается сниже-

ние суточной экскреции суммарных эстрогенов и прегнандиола и повы-

шение их в период ремиссии, что указывает на возможное влияние поло-

вых желез на течение волчаночного процесса.

Во II и III триместрах беременности более характерна ремиссия

заболевания, чем обострение Клиническая картина СКВ при обо-

стрении в этот период атипична и напоминает тяжелую форму гесто-

за. Иногда первые признаки заболевания появляются именно в этот

период под "маской" нефропатии.

Улучшение течения заболевания во II и 111 триместрах беременно-

сти, возможно, обусловлено началом функционирования желез внут-

641

Таблица 48

Клипико-лабораторная характеристика

активности патологического процесса при СКВ

Показатель

Степень активности

Показатель

III II I

Температура тела

38 °С и выше

Менее 38 °С

Нормальная

Похудание Выраженное

Умеренное

Незначительное

Нарушение трофики Выраженное Умеренное

-

Поражение кожи "Бабочка", эритема

волчаночного типа,

капилляриты

Экссудативная

эритема

Дискоидные очаги

Полиартрит

Острый, подострый

Подострый

Деформирующий,

артралгии

Перикардит

Вы потной

Сухой

Адгезивный

Миокардит

Полиочаговый,

диффузный

Очаговый

Кардиосклероз, дис-

трофия миокарда

Эндокардит

Поражение нес-

кольких клапанов

Поражение одного

(обычно митраль-

ного) клапана

Плеврит

Выпотной

Сухой

Адгезивный

Пневмонит

Острый (васкулит)

Хронический

(межуточный)

Пневмофиброз

Нефрит

Нефротический

Нефритический или

Хронический

синдром мочевой синдром гломерулонефрит

Нервная система

Острый энцефало-

радикулоневрит

Энцефалоневрит

Полиневрит

Гемоглобин, г/л

Менее 100 100-110

120 и более

СОЭ. мм/час

45 и более 30-40 16-20

Фибриноген, г/л

6 и более 5

4

Альбумины, % 30-35 40-45 48-60

Глобулины а

2

-

13-17

11-12

10-11

V-

30-40

24-25 20-23

1.Е-клетки на 1000 5 и более

1-2

Единичные,

лейкоцитов

отсутствуют

АНФ титры

1.128 и выше

1 64

1 32

тип свечения

Краевой

Гомогенный, краевой

Гомогенный

Антитела к нДНК,

Высокие

Средние

Низкие

титры

ренней секреции плода, в частности, надпочечников, с чем связано

увеличение количества кортикостероидов в материнском организме.

В этот период повышается чувствительность коры надпочечников к

АКТГ; под влиянием эстрогенов возрастает продукция транскортина,

642

который связывает кортикостероиды, увеличивая таким образом их

общее количество. С другой стороны, во время беременности метабо-

лизм кортикостероидов задерживается, что приводит к увеличению

продолжительности их действия.

После родов эти благоприятные обстоятельства исчезают, что при-

водит к обострению заболевания, даже если на протяжении всей бере-

менности было состояние устойчивой ремиссии. Обострение возникает

обычнно в первые 2 мес. послеродового периода, но не в первые дни или

недели, когда женщина находится в родильном доме. Обострение, возни-

кающее после родов, как правило, протекает тяжело, с вовлечением в

процесс новых органов, может привести к гибели больной, если не будет

своевременно начато лечение, включающее применение кортико-

стероидов. Обострение может протекать под видом некоторых послеро-

довых заболеваний (сепсиса, остаточных явлений гестоза и др.).

СКВ может неблагоприятно сказываться на беременности и ее ис-

ходе, что проявляется повышенной частотой самопроизвольных абор-

тов, преждевременных родов, мертворождений и гипотрофии ново-

рожденных, а также высоким процентом аномалий родовой деятель-

ности и послеродовых осложнений. Особенно велико число самопро-

извольных выкидышей во II триместре беременности. По сводным

данным Е.И.Андреевой (1993), в срок здоровых детей рожают от 31

до 88% женщин, больных СКВ, преждевременные роды регистрируют

у 24-40%, роды мертвым плодом - у 18%, спонтанные аборты - у 4-

51%. По нашим данным (Кошелева Н.М., 1994), у 18,6% больных в

последовом и раннем послеродовом периодах возникают кровотече-

ния. Плодные потери при СКВ колеблются от 14 до 34%.

Дядык А.И. и соавт. (1991) пришли к заключению, что частота

осложнений беременности и патологии у новорожденных при актив-

ном течении СКВ значительно выше, чем при отсутствии проявлений

активности заболевания. При неактивной СКВ частота осложнений

беременности и у плода не превышает таковую в группе здоровых.

Гестоз у беременных с СКВ встречается в 2,8 раза чаще, чем у здо-

ровых беременных. Клиника гестоза может напоминать таковую при

волчаночном гломерулонефрите. Только учет клинико-лабораторной

картины заболевания, времени ее проявления могут быть решающими

при проведении дифференциального диагноза. Различная тактика веде-

ния больных с активным волчаночным нефритом (назначение иммуно-

супрессивной терапии) и гестозом (симптоматическая терапия) обуслов-

ливает практическую значимость правильной и своевременной диагно-

стики этих состояний. Ряд авторов считает, что динамика уровня комп-

643

лемента СЗ позволяет надежно дифференцировать начинающийся ре-

цидив волчанки от гестоза и назначать целенаправленную терапию.

У женщин с начинающимся волчаночным приступом уровень компле-

мента СЗ снижается, у женщин с гестозом, наоборот, увеличивается

(Buyon J.P. et al., 1986, Pennec Y., Youinou P., 1986).

Поражение женских половых органов, в частности матки, в кото-

рой имеется много межклеточных волокон, служит причиной того,

что роды при СКВ часто сопровождаются аномалиями родовой дея-

тельности, следствием чего является увеличение количества опера-

тивных вмешательств.

Характерные для СКВ изменения соединительной ткани происходят и

в плаценте. Плацента является органом, богатым ретикулярными волок-

нами, которые располагаются вокруг всех клеточных элементов и нахо-

дятся в ворсинах, в децидуальной ткани и в хорионе. При СКВ имеется

продуктивное воспаление сосудов хориона, в материнской части плацен-

ты - обширный некроз. Почти во всех ворсинах наблюдаются участки

распада коллагеновых волокон. Хориальный эпителий ворсин претерпе-

вает дисгрофические изменения, вплоть до некроза. Изменения в сосудах в

виде острого артериолиза, нарушающего децидуально-плацеитарное кро-

вообращение, являются одной из причин перинатальной гибели плода.

При иммуноморфологическом исследовании плаценты женщин, болеюншх

СКВ, обнаружены отложения иммунных комплексов в базальной мембра-

не трофобласта, что также может приводить к смерти плода.

Наиболее частой причиной смерти женщин при СКВ является

прогрессирующая почечная недостаточность. Беременность нередко

определяет дальнейшее ухудшение функции почек у больных с лю-

пус-нефритом и может привести к летальному исходу в ближайшие

годы после родов.

У женщин с активно текущей СКВ исходы беременности значитель-

но менее благополучны, чем у женщин с хроническим течением, т.е.

прогноз для плода связан со степенью активности СКВ к началу бере-

менности. Выкидыши всегда происходили на пике активности СКВ,

даже если она определялась только лабораторными показателями. Ав-

торы эпидемиологического исследования, резюмируя его результаты,

считают, что, хотя у 2/3 больных женщин волчаночный процесс отри-

цательно влияет на течение беременности и на состояние женщин, пос-

ледняя может быть разрешена ( Le Thi Huong Du et al., 1990).

Большое значение в улучшении течения и исходов беременности и

родов при СКВ имеет предшествующая гестации длительная (не ме-

нее 6-12 месяцев) ремиссия заболевания.

644

В последовом и раннем послеродовом периодах увеличивается

частота кровотечений, что связано как с неполноценностью мышеч-

ного слоя матки, так и с гематологическими проявлениями СКВ:

тромбоцитопенией, гииокоагуляцией, анемией. Необходимо также

принять во внимание нарушенную функцию печени у больных СКВ.

В последнее десятилетие проблема неблагоприятных акушерских ис-

ходов яри СКВ приобрела новое направление, связанное с обнаружением

у 30-40% больных СКВ особой группы антител - аитифосфолипидных

(АФА), к которым относятся: волчаночный антикоагулянт, антикардиоли-

ииновые антитела и антитела, обусловливающие появление ложнополо-

жительной реакции Вассермана. Присутствие АФА у больных СКВ может

приводить к формированию антифосфолипидного синдрома, одним из про-

явлений которого является привычное невынашивание беременности.

Антифосфолипидный синдром (АФС) впервые был описан при

СКВ (Hughes G.R.V. et al., 1986), а затем при некоторых других (пре-

имущественно аутоиммунных) заболеваниях и состояниях. Основны-

ми диагностическими критериями АФС считают:

венозные и артериальные тромбозы,

привычное невынашивание беременности,

тромбоцитопению.

Присутствие аитифосфолипидных антител при СКВ сопровожда-

ется 40% риском развития тромбозов, в то время как в отсутствии

АФА риск развития тромбозов не превышает 15% (McNeil Н.Р. et al.,

1991).

Под "привычным невынашиванием беременности" подразумевает-

ся не менее двух случаев плодных потерь, не связанных с гинекологи-

ческой или сугубо акушерской патологией.

Наличие одного из этих клинических признаков и повторных по-

ложительных анализов на волчаночный антикоагулянт и/или IgG-,

IgM-антикардиолипиновые антитела позволяет диагностировать

АФС. Одновременное присутствие волчаночного антикоагулянта и

антикардиолипиновых антител имеется у 60-80% больных. АФА мо-

гут исчезать или их титры уменьшаются в период между беременнос-

тями, а затем вновь появляться в очередную беременность. Недавно

разработан новый серологический маркер АФС: анти-р

2

-гликопротеид

I; его определение имеет важное клиническое значение для диагности-

ки антифосфолипидного синдрома (Решетняк Т.М. и соавт., 1998).

Присутствие АФА у больных СКВ обусловливает до 90% случа-

ев плодных потерь, при этом риск последних нарастает при наличии в

анамнезе самопроизвольных выкидышей. Если гестация у беремен-

645

ных с АФС и не заканчивается смертью плода, которая чаще наступает в

первой половине беременности, то у таких больных нередко наблюдаются

гестоз (в том числе пре- и эклампсия) и преждевременные роды. Описан и

"послеродовый АФА-зависимый синдром", который проявляется тромбо-

зами крупных и средних сосудов с соответствующей симптоматикой.

Таким образом, обнаружение АФА у беременных с СКВ в боль-

шинстве случаев осложняет течение беременности и послеродового

периода и является одной из главных причин плодных потерь. Поэто-

му своевременная диагностика АФС, адекватная терапевтическая и

акушерская тактика необходимы для улучшения исходов беременнос-

ти у больных СКВ с сопутствующим АФС.

Специфическим заболеванием, которое может развиться у потом-

ства женщин, больных СКВ, является неонатальная волчанка. Неона-

тальная волчанка (НВ) - следствие пассивно приобретенного аутоим-

мунного заболевания, серологическими маркерами которого являют-

ся антитела к растворимым антигенам тканевых рибонуклеопротеи-

нов - Яо/Ьа-антитела. С НВ связано около 1% всех случаев плодных

потерь при "СКВ-беременности".

Пассивная трансплацентарная передача Яо/Ьа-антител во время

беременности плоду ведет к развитию у него поражения кожи и/или

сердца - двум основным признакам НВ. Редко НВ сопровождается

другими проявлениями (гепатомегалией, печеночной дисфункцией,

спленомегалией, лимфоаденопатией, пневмонитом, тромбоцитопенией,

анемией), которые обычно носят преходящий характер.

Кожные высыпания - наиболее частый синдром НВ, появляются

обычно в течение первых 2-х месяцев жизни, типично - на лице и вер-

хних конечностях, нередко после инсоляции или ультрафиолетового

облучения по поводу неонатальной желтухи. Часто по форме сыпь

представлена ограниченными округлыми пятнами и бляшками, неред-

ко имеет сходство с подострой кожной красной волчанкой. Пораже-

ние обычно регрессирует в течение 6 месяцев, оставляя в отдельных

случаях гипопигментацию.

Поражение сердца при НВ может проявляться фиброзирующим мио-

кардитом с различными вариантами нарушения сердечной проводимости

и перикардиальным выпотом. Наиболее тяжелый вариант НВ - врожден-

ная полная поперечная блокада сердца (ВППБ). ВППБ встречается ред-

ко - 1:20 ООО родов, в 25% случаев сочетается с пороком развития серд-

ца, диагностируется обычно в последние недели беременности, хотя пер-

вые признаки поражения сердца могут быть выявлены с 18-22 недели ге-

стации. Приблизительно в 15% случаев ВППБ приводит к гибели пло-

646

да, в 20% - возникает потребность в имплантации искусственного водите-

ля ритма. Некоторые исследователи считают, что если у ребенка имеется

врожденная блокада сердца, а у его матери отсутствуют какие-либо про-

явления СКВ, то сердечный блок является предвестником развития у мате-

ри коллагеноза, иногда через много лет (Степанова Р.Н., 1997).

Терапии НВ в большинстве случаев не требует, симптоматика

стихает по мере естественного выведения материнских антител (кроме

ВППБ). Профилактическое назначение медикаментозных средств

также не рекомендуется. Необходимость в дополнительной терапии

возникает при наличии у матери ранее рожденных детей с НВ и пред-

полагает применение высоких доз дексаметазона (как неинактивиру-

ющегося в плаценте) и плазмафереза в течение беременности.

Т.М.Ермакова (1989), изучавшая состояние 40 детей в возрасте от

10 мес. до 14 лет, родившихся у женщин с системной красной волчан-

кой, пришла к заключению, что эти дети представляют собой своеоб-

разный контингент с преобладанием лиц мужского пола; большинство

из них страдают инфекционно-аллергическими заболеваниями, врож-

денными пороками сердца, имеют особенности нервно-психического

статуса и конституции, что указывает на нарушение их защитно-при-

способительных реакций и низкий уровень здоровья. По клинико-имму-

нологическим характеристикам эти дети должны рассматриваться как

угрожаемые по "люпоидному диатезу", инфекционно-аллергическим

заболеваниям, врожденным порокам сердца, аномалиям конституции,

что требует выделения их в особую группу диспансерного учета.

Акушерская тактика при системной красной волчанке складыва-

ется из следующих положений.

Наступление и вынашивание беременности у больной СКВ могут

быть разрешены при клинической ремиссии или минимальной клини-

ко-иммунологической активности заболевания (I степени, по класси-

фикации В.А.Насоновой), продолжающейся не менее 6-12 месяцев до

зачатия, и отсутствии симптомов функциональной недостаточности

любого органа или системы.

Противопоказаниями для беременности при СКВ являются высо-

кая активность заболевания, симптомы волчаночного нефрита (проте-

инурия более 3 г/сут.), нефротический синдром, почечная недостаточ-

ность (сывороточный креатинин более 130 мкмоль/л), артериальная

гипертензия, недостаточный сердечно-легочный резерв, также как

функциональная недостаточность любого органа и поражение цент-

ральной нервной системы.

647

Использование медицинского аборта при СКВ как метода пре-

дупреждения обострения болезни в период гестации неоправдано. Бо-

лее того, он может явиться провоцирующим фактором активации

СКВ. Однако терапевтический аборт показан в случаях тяжелой по-

чечной, сердечной или легочной недостаточности у больных СКВ.

Наличие АФС или отдельных его синдромов у больной СКВ тре-

бует проведения повторных исследований на АФА (как на волчаноч-

ный антикоагулянт, так и на антикардиолининовые антитела) на эта-

пе планирования беременности и мониторинг их при наступлении пос-

ледней с целью своевременной коррекции титров АФА во избежание

осложнений течения заболевания и гестационного процесса.

У анти-Яо/Ьа-позитивных беременных с СКВ показано повторное

проведение ультразвукового исследования плода и допплерометрии

пупочных сосудов после 18 педели гестации для ранней диагностики

нарушений сердечной деятельности плода и определения показаний

для срочного родоразрешения.

Госпитализация в родильный дом должна быть не позднее 36-37

недели гестации. В более ранние сроки при обострении течения бо-

лезни женщину целесообразно госпитализировать в ревматологичес-

кий или терапевтический стационар.

При наличии клинических признаков активности заболевания ро-

доразрешение производится преждевременно, что следует учитывать

при определении срока госпитализации в родильный дом. В период

родов показано дополнительное парентеральное введение гидро-

кортизона (30-100 мг/сут.) с последующим постепенным снижением

этой дозы в течение 3-5 дней после родов или аборта.

Показаниями для оперативного родоразрешения (кесарева сече-

ния) беременных с СКВ, кроме акушерской патологии, являются: вы-

сокая активность заболевания, наличие повторных выкидышей у

больных с сопутствующим АФС с симптомами поражения централь-

ной нервной системы, артериальная гипертензия.

В большинстве случаев естественное вскармливание не рекомен-

дуют из-за передачи лекарственных препаратов с молоком.

Диспансерное наблюдение предусматривает выделение в группу

повышенного риска женщин, страдающих СКВ, особенно в сочета-

нии с АФС; осмотр беременной с СКВ ревматологом или терапевтом

в каждом триместре беременности и после родоразрешения. Последу-

ющее курирование предполагает обследование у ревматолога не по-

зднее, чем через 2 месяца после родов, даже при отсутствии ухудше-

ния в самочувствии больной.

648

Механические барьерные методы контрацепции (диафрагма, пре-

зерватив) безопасны и должны быть наиболее благоприятными сред-

ствами предупреждения беременности у больных СКВ. Внутриматоч-

ные противозачаточные средства могут применяться у больных СКВ,

но в ряде случаев ассоциируются со склонностью к кровотечениям,

воспалительным и инфекционным заболеваниям тазовых органов. Ис-

пользование комбинированных оральных контрацептивов, содержа-

щих синтетические эстрогены, у больных СКВ может привести к акти-

вации СКВ, а при сопутствующем АФС - повышает риск венозных и

артериальных тромбозов, поэтому их рекомендуется избегать. Проге-

стагены, применяемые для контрацепции, не повышают риска обо-

стрения СКВ, но могут вызывать сосудистые тромботические ослож-

нения и нарушения менструального цикла.

При назначении лекарственной терапии беременным с СКВ и дру-

гими системными заболеваниями соединительной ткани соблюдают

основной принцип: спектр применяемых препаратов и их дозировка

должны быть необходимыми и достаточными для подавления актив-

ности заболевания и обеспечения успешного развития беременности,

течения родов и послеродового периода и минимального действия

препарата на эмбрион и плод.

Кортикостероидные препараты - базисная терапия. Наступление

беременности у больных СКВ рекомендуется в фазе ремиссии или низ-

кой активности заболевания, когда больные получают поддерживаю-

щую дозу кортикостероидного препарата (5-15 мг/сут. в пересчете на

цреднизолон). Прием преднизолона, как и других кортикостероидов

недлительного действия (метипреда, медрола), в подобных дозах не вы-

зывает осложнений у беременной и плода. При наступлении беременно-

сти на фоне поддерживающей глюкокортикостероидной терапии пока-

зано продолжение лечения в дозе, принимаемой на момент зачатия, так

как ее уменьшение, а тем более отмена препарата повышают риск обо-

стрения болезни и, как следствие, угрозу потери плода.

Доза кортикостероидного препарата при условии стабильности

состояния больной должна оставаться неизменной в течение всей бе-

ременности и не менее 2-х месяцев после родоразрешения. При обо-

стрении СКВ - терапия кортикостероидами усиливается до адекват-

ной степени активности болезни.

Кортикостероиды длительного действия (дексаметазон, бетамета-

зон), в отличие от преднизолона, проникают через фе7 0плацентарный

барьер, почти не подвергаясь разрушению, поэтому их назначение дол-

жно быть ограниченным случаями, требующими создания повышенной

649