Шендрик А.Н. Химия белка. Структура, свойства, методы исследования

Подождите немного. Документ загружается.

171

3.2.2 Функции белков мышечной ткани

Внутриклеточные белки скелетных мышц на 20-25% состоят из водорас-

творимых белков саркоплазмы и водонерастворимых белков миофибрилл. Бел-

ки саркоплазмы легко экстрагируются из мышечной ткани водой. Эту фракцию

называют миогеном. В нее входят гликолитические ферменты: альдолаза, гли-

церальдегид-3-фосфат-дегидрогеназа, глицерол-3-фосфатдегидрогеназа и фос-

форилаза.

Водонерастворимые белки выделить и получить в чистом виде значи-

тельно труднее. Их удается перевести в раствор продолжительной экстракцией

0.6 М водным раствором хлорида калия. При уменьшении концентрации KCl

белок вновь высаждается.

Из миофибрилл поперечно-полосатых мышц выделены десятки различ-

ных сократительных белков. На их долю приходится около 12% сухого остатка

клетки. Среди этих белков миозин составляет около 55% и актин - около 20%.

Другие белки: тропомиозин -7%, тропонин - 2%, α-актинин - 10%, β-актинин -

2%, С-белок - 2%, М-белок - 2%. В настоящее время установлено, что нитевид-

ные водонерастворимые элементы скелетных мышц образованы на 90% тремя

белками: миозином, актином и тропомиозином В. Эти три белка можно экстра-

гировать из мышц избирательно. Вначале из мышц, не содержащих миогена,

холодным щелочным раствором 0.6М КСl экстрагируют миозин. Затем из ос-

татка мышцы слегка подщелоченной холодной водой можно извлечь актин.

Этот актин называют G-актином. Его молекула имеет форму глобулы. Даль-

нейшей экстракцией из остатка при высокой температуре выделяют тропомио-

зин В.

3.2.2.1 Миозин

В мышце миозин является основным структурным элементом толстых

филаментов. Он обладает тремя важными функциями.

1.

При физиологических значениях рН и ионной силы среды миозин спон-

танно образует волокна.

172

2.

Миозин обладает АТФ-азной активностью, извлекая необходимую для

мышечного сокращения энергию из макроэргических связей АТФ.

3.

Миозин связывает полимеризованную форму актина и это взаимодействие

является ключевым в процессе относительного скольжения тонких и толстых

нитей при мышечном сокращении.

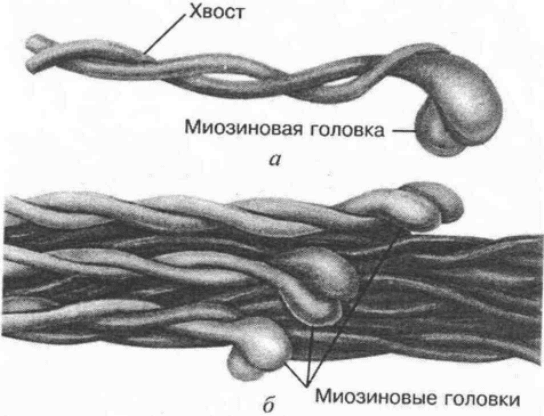

Молекулы миозина представляют собой длинные (около 1600Å) асиммет-

ричные нити. ММ этого белка составляет 470000 - 480000. Молекула состоит из

двух идентичных пептидных цепей. Эти цепи можно разделить при обработке

миозина концентрированными растворами мочевины или гуанадина. В них со-

держится 1800 аминокислотных остатков (см рис. 3.5).

Рис. 3.5

Строение молекулы миозина (а) и миозинового (толстого) филамента (б)

Каждая из 2-х пептидных цепей миозина состоит, в свою очередь, из од-

ной тяжелой (ММ ≅ 200тыс) и двух легких (ММ около 20тыс) цепей. На боль-

шем своем протяжении каждая из тяжелых цепей имеет конформацию α-

спирали. Две тяжелые цепи образуют закрученную относительно друг друга

суперспираль. Обе пептидные цепи миозина на выходе из суперспирали закан-

чиваются глобулярной головой, которая состоит из двух легких цепей.

173

Информация о структуре миозина и его АТФазной активности получена в

экспериментах по фрагментации молекулы трипсином или химотрипсином.

При кратковременной обработке этими протеазами происходит расщепление в

средней примерно части двойной суперспирали миозина с образованием тяже-

лого и легкого фрагментов. Эти фрагменты названы соответственно тяжелым и

легким меромиозином. Они выделены и получены в очищенном виде.

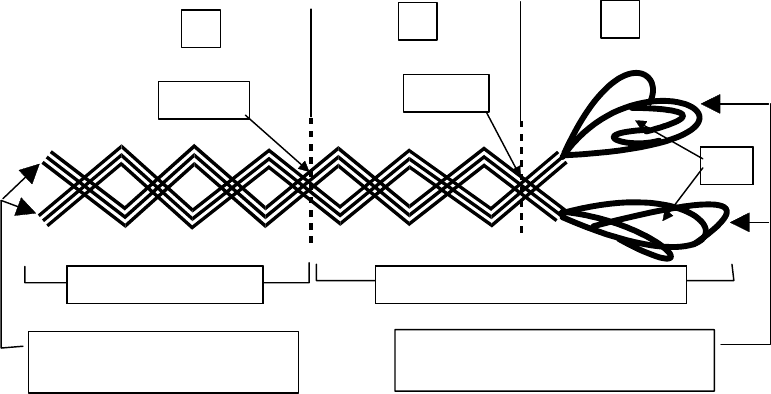

Легкий меромиазин

Тяжелый меромиазин, (F1 + F2)

SF1

Трипсин

Папаин

F1

F2

F3

Две тяжелые цепи миозина,

скрученные в суперспираль

Глобулярные головы, состоящие

из двух легких цепей каждая

При фрагментации миозина папаином от двойной суперспирали отщеп-

ляются глобулярные части молекулы. Они названы SF

1

-фрагментами. Эти

фрагменты можно получить и при обработке папаином тяжелого меромиозина

(F

1

+ F

2

). Все фрагменты протеолитического расщепления миозина выделены в

чистом виде и охарактеризованы (см.таблицу 3.3)

Легкий меромиозин (ЛММ), как и миозин, образует нити, но не обладает

АТФ-азной активностью и не связывает актин. Тяжелый меромиозин (ТММ),

наоборот, катализирует гидролиз АТФ и связывает актин. Есть предположе-

ния, что АТФ-азная активность и способность связывать актин в молекуле мио-

зина и фрагменте ТММ обусловлена одними и теми же сульфгидрильными

группами.

174

Таблица 3.3

Характеристики фрагментов молекулы миозина

Фрагмент Молек. масса

Содерж. α-спи-

ральных участ.,

%

Длина, Å

Миозин 470 000 60 1600

F

1

+ F

2

350 000 44 750

F

2

+ F

3

211 000 95 1100

F

2

61 000 80 400

F

3

150 000 99 700

F

4

120 000 36 90

3.2.2.2 Актин

Актин - водорастворимый белок с ММ около 42-46 тыс. Известны две

формы: G-актин (глобулярный белок) и F-актин (фибриллярный белок). G-

актин выделен в высокоочищенном виде. Он состоит из одной пептидной цепи,

свернутой в глобулу диаметром 5.5 - 6.0 нм. Для него полностью установлена

первичная структура. Молекула G-актина содержит семь остатков цистеина,

большое число остатков пролина и один остаток необычной аминоксилоты - ε-

N-метиллизина:

CH

3

NH (CH

2

)

4

CH COOH

NH

2

Молекула G-актина прочно связывает один ион кальция (2+) и одну мо-

лекулу АТФ или АДФ. Связывание АТФ сопровождается, обычно, агрегацией с

образованием F-актина. Процесс агрегации описывается следующей схемой:

n(G aktin ATP)

(G aktin ADP)n nP

+

-

-

-

-

F aktin-

F-актин состоит из 2-х G-актиновых цепей, которые закручены между со-

бой в суперспираль. Средний диаметр этой закрученной нити F-актина состав-

ляет около 60Å. Это близко к диаметру тонких нитей I-дисков мышц. Помимо

175

F-актина в состав тонких филаментов входят тропомиозин и тропонин (см.

рис.3.6)

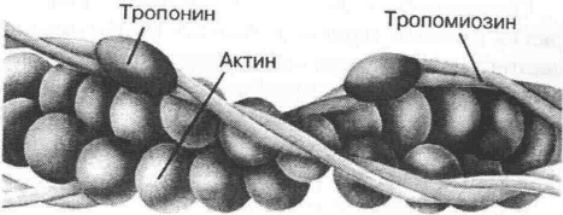

Рис.3.6

Актиновый (тонкий) филамент, образованный молекулами актина, тропомиозина и тропо-

нина

В тонком филаменте актин, тропомиозин и тропонин находятся в опреде-

ленном соотношении: на 7 молекул актина приходится по одной молекуле тро-

понина и тропомиозина.

3.2.2.3 Актомиозин

При смешении миозина и актина образуется комплекс, называемый акто-

миозином. Образование этого комплекса сопровождается увеличением вязкости

и двойного лучепреломления в потоке. Состав и ММ актомиозина значительно

варьирует в зависимости от рН, концентрации солей К и Mg, содержания белка

и некоторых других условий проведения эксперимента. Актомиозин экстраги-

руется из мышц при длительной инкубации с 0.6М КCl. Соотношение G-актина

и миозина в комплексе актомиозина находится в пределах 1:1. Существенным

свойством актомиозинового комплекса является его способность к диссоциации

в присутствии АТФ и ионов Mg

2+

. Диссоциация сопровождается резким

уменьшением вязкости раствора актомиозина.

При диссоциации комплекса происходит гидролиз АТФ. Диссоциация ак-

томиозина и реассоциация актина и миозина сопровождается соответственно

176

разрывом и образованием поперечных сшивок между толстыми и тонкими ни-

тями миофибрилл.

3.2.2.4 Тропомиозин А, В

Тропомиозин А и тропомиозин В - фибриллярные белки мышечной тка-

ни. Тропомиозин В растворим в воде и содержится во всех мышцах. Он являет-

ся важным компонентом тонких нитей, входящих в I-диск. Тропомиозин А (или

парамиозин) является водонерастворимой формой тропомиозина. Он обнару-

жен в запирательной мышце моллюсков.

Молекула тропомиозина В имеет форму палочек длиной около 450Å и

диаметром 20Å, ММ ≅ 130тыс. Он состоит из двух очень сходных пептидных

цепей с ММ около 70 тыс. Обе цепи имеют конформацию α-спирали и закруче-

ны относительно друг друга в суперспираль, аналогичную суперспирали мио-

зина. В обеих цепях содержатся свободные SH-группы.

При смешивании тропомиозина В с F-актином образуется комплекс.

Предполагается, что в этом комплексе молекула тропомиозина В располагается

в бороздке двухцепочечной суперспирали F-актина.

3.2.2.5 Минорные белки мышц

Детальные исследования компонентов I-дисков показали, что среди них

содержится еще один белок - тропонин. Он выделен и очищен, имеет ММ ≅

86тыс. Тропонин образует комплекс с тропомиозином В. Этот комплекс, назы-

ваемый «расслабляющим белком», может связываться с F-актином с образова-

нием тройного комплекса: тропонин - тропомиозин В - актин. Одной из уста-

новленных функций тропонина является его способность прочно связывать ио-

ны кальция. Предполагается, что он служит Са

2+

-связывающим компонентом в

комплексе: тропонин - тропомиозин В - актин - миозин, и инициирует мышеч-

ное сокращение при появлении свободных ионов кальция.

177

К минорным белкам актиновых нитей принадлежат, вероятно еще два

белка - α- и β-актинин. Первый из них является сшивающим белком, а второй

связан, по-видимому, с тропонином.

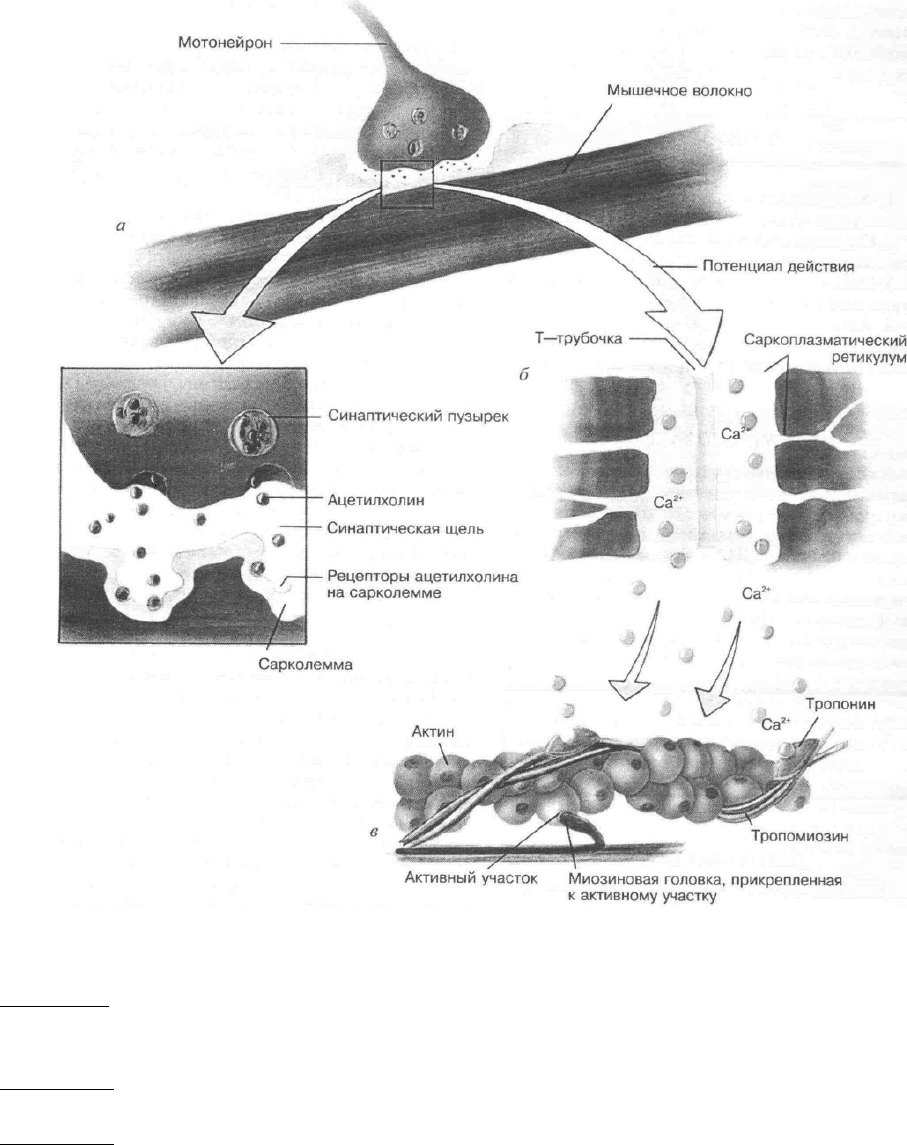

3.2.3 Механизм мышечного сокращения

При рассмотрении молекулярного механизма мышечного сокращения наиболее

существенными являются два вопроса:

¾ как «включается» или запускается механизм сокращения;

¾ как происходит расслабление сократившихся саркомеров.

По современным представлениям, сигналом, запускающим процесс со-

кращения мышцы является электрический импульс, поступающий из двига-

тельного нерва (мотонейрон) через моторную концевую пластинку, или нервно-

мышечное соединение. Этот импульс передается мышечной клетке и быстро

распространяется по сарколемме. По обе стороны сарколеммы в покое поддер-

живается разность потенциалов примерно в 60мВ. При распространении элек-

трического импульса по сарколемме разность потенциалов очень быстро исче-

зает. Это явление называется деполяризацией. Предполагается, что эффект де-

поляризации создается резким возрастанием проницаемости неорганических

катионов (К

+

, Nа

+

, Са

2+

).

По наблюдениям скорость распространения электрического импульса в

мышце существенно больше, чем могла бы обеспечить простая диффузия хи-

мического посредника из сарколеммы к внутренним мышечным нитям. Здесь

реализуется более сложный механизм. По данным электронно-

микроскопических исследований суть его в следующем. Установлено, что сар-

колеммы имеют многочисленные трубчатые выпячивания, которые в одних

случаях расположены перпендикулярно мышце в области Z- пластинки мио-

фибрилл, а в других - в области контакта А- и I-дисков. При таком расположе-

нии сарколемма оказывается в контакте почти со всеми миофибриллами. Эту

разветвленную систему трубочек называют Т-системой. При возбуждении сар

178

коплазмы электрическим импульсом практически мгновенно деполяризуется

вся Т-система, передавая таким образом сигнал об импульсе практически одно-

временно всем саркомерам (см. рис 3.7).

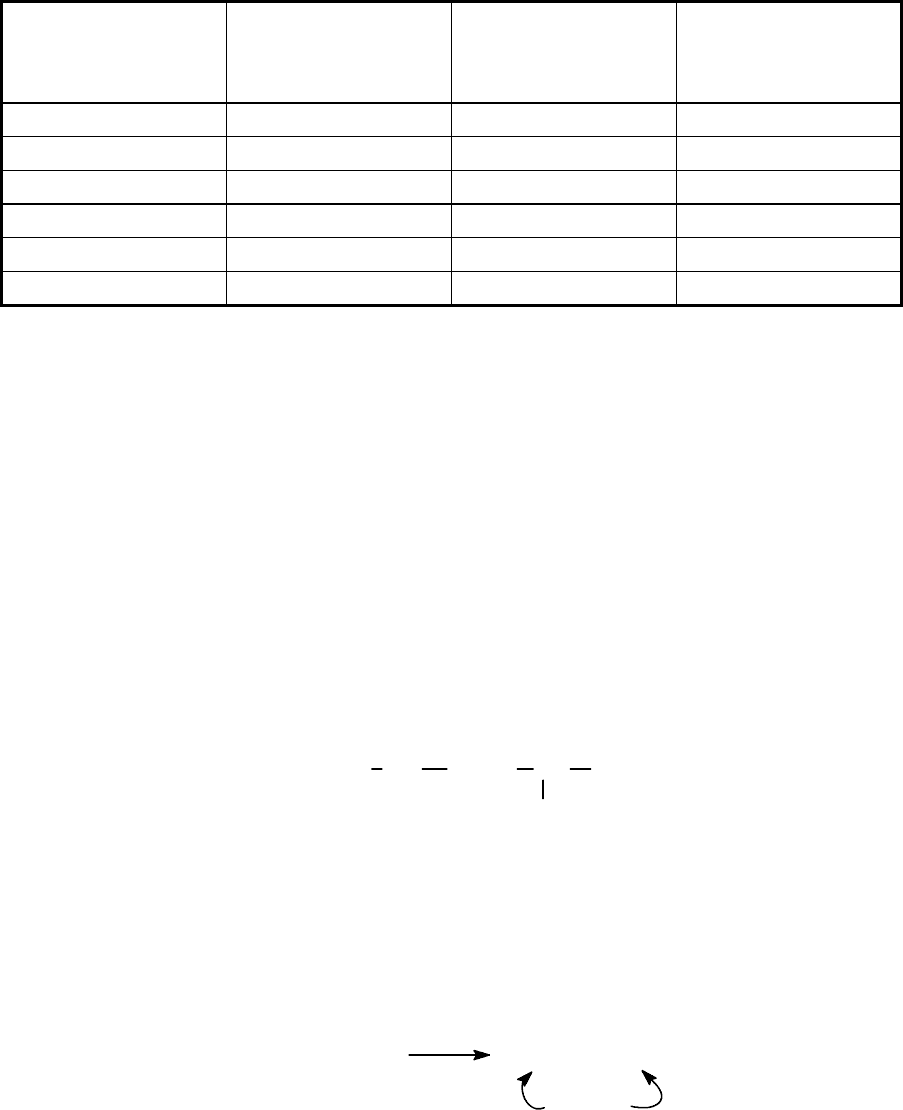

Рис. 3.7

Последовательность мышечного сокращения.

Стадия (а) - мотонейрон выделяет ацетилхолин, который присоединяется к находящимся

на сарколеме рецепторах. После присоединения достаточного количества ацетилхолина в

мышечном волокне создается потенциал действия.

Стадия (б) - возникший потенциал действия запускает выделение ионов Са

2+

в саркоплазму.

Стадия (в) - ионы Са

2+

присоединяются к тропонину на актиновом филаменте (тонкой ни-

ти) и тропонин "отсоединяет" тропомиозин от активных участков. Это позволяет миози-

новым головкам прикрепиться к атиновому филаменту.

179

После прохождения электрического импульса через саркоплазматиче-

скую сеть и высвобождения ионов Са

2+

в саркоплазму, сарколемма и сарко-

плазматическая сеть возвращается в исходное деполяризованное состояние.

Этот процесс восстановления исходного состояния мышцы протекает примерно

с той же скоростью, что и процесс сокращения.

3.2.3.1 Источники энергии мышечного сокращения

В изолированных мышцах при повторных циклах сокращение-

расслабление накапливается молочная кислота и уменьшается содержание гли-

когена. Сам по себе этот факт может свидетельствовать о том, что необходимая

для выполнения работы энергия высвобождается в процессе гликолиза. Иссле-

дования показывают, однако, что ингибирование процесса гликолиза не приво-

дит к утрате двигательной функции мышцы. Следовательно, гликолиз не явля-

ется решающим энергетическим фактором сокращения. Сохраняется сократи-

тельная способность мышцы и при блокировании цианидами процесса клеточ-

ного дыхания. Из этих фактов следует, что в мышцах содержатся богатые энер-

гией вещества, которые и при ингибировании процесса синтеза АТФ способны

поддерживать работоспособность мышц по крайней мере в течении некоторого

времени.

Исторически, моменты получения основных экспериментальных данных

относительно закономерностей мышечного сокращения и открытия АТФ сов-

пали во времени. Поэтому, одно из первых предположений относительно ис-

точника энергии мышечного сокращения в условиях блокирования процессов

дыхания и гликолиза сводилось к мысли, что таким источником является ис-

ключительно АТФ. Эта гипотеза не нашла, однако, экспериментального под-

тверждения и была отклонена по следующим основным причинам.

1.

Содержание АТФ в мышцах очень мало и не способно обеспечить ее со-

кращения даже на короткий период времени. Так, например, для поддержания

активности мышц млекопитающих необходимо гидролизовать около 10

-3

моля

180

АТФ на 1г мышцы в 1 минуту. Содержание же АТФ в клетках составляет при-

мерно 5⋅10

-6

моль/г. Этого количества АТФ достаточно не более чем на 0.5 с

работы мышцы

2.

Измерениями содержания АТФ в мышце до и после сокращения не было

выявлено уменьшения АТФ или увеличения АДФ по завершению цикла сокра-

щения.

Дальнейшими исследованиями было установлено, что в мышцах содер-

жатся достаточно большие запасы фосфагенов. Наиболее важными из них яв-

ляются креатинфосфат (обнаружен у большинства позвоночных) и аргинин-

фосфат (у беспозвоночных).

Креатинфосфат представляет собой производное гуанидина, в молекуле

которого атом фосфора соединен непосредственно с азотом. При гидролитиче-

ском отщеплении фосфатной группы выделяется большое количество энергии:

Креатинфосфат + АДФ ⇔ Креатин + АТФ, ∆G

o

= -12 кДж/моль

Реакция катализируется ферментом - креатинкиназой. При физиологиче-

ском значении рН = 6 равновесие смещено влево. Поэтому при единичных со-

кращениях мышцы величина квазиравновесной концентрации АТФ практиче-

ски не изменяется, поскольку имеется канал быстрого восстановления АТФ за

счет креатинфосфата, содержание которого превышает концентрацию АТФ в

мышцах в 4-5 раз. Креатинкиназный путь ресинтеза АТФ является быстрым и

максимально эффективным источником АТФ. Если стимулировать сокращение

мышцы в течение более длительного времени в отсутствии гликолиза или ды

OPN

H

C

O

-

NH

N

O

-

CH

2

CH

3

C

O

-

O

Креатинфосфат