Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

211МАКАРИЙ ОРЕДЕЖСКИЙ

тельства до него касающиеся. Можно себе представить ра

дость какой-нибудь бедной старухи, которая, придя всего

второй раз в жизни к старцу, бывала встречаема от него

приветствием вроде следующего: «А, здравствуй, Дарья!

Что детки, здоровы ли? Как Иринушка твоя поживает, ведь

она, кажется, у тебя уж три года будет, как отдана замуж?»

И вот, изумленная таким неожиданным вниманием и па

мятованием о ней святого старца, старушка уже и забыла

вполовину то горе, которое привело ее в обитель, а вместе

исчезала робость, с которой она шла к старцу, и она легко

и свободно высказывает ему свою душу, черпая утешение

в словах богоглаголивых уст его… Во всех телесных добро

детелях и деланиях старец держался среднего нападатель

ного, т. н. Святыми Отцами, царского пути, удаляясь все

мерно крайностей… Прикрывая воздержание смирением,

старец касался всего предложенного на трапезе,

но не съедал и трети обыкновенной порции…

Он любил животных и проявлял к ним сострадание.

Зимою заботился о птицах. Ежедневно насыпал конопля

ных зерен на особую за окном полочку. Множество сини

чек, коноплянок и маленьких серых дятлов пользовались

его добротой. Он следил, чтобы более крупные птицы,

как сойки, не обижали маленьких. А т. к. сойки поедали

всю порцию др. птичек, он стал ссыпать зерна в стеклян

ную банку, куда синички могли легко за ними влетать…

Старец ежедневно вставал на утреннее правило по зво

ну монастырского колокола, т. е. в 2 час., а если с вечера

дольше обыкновенного просидит за письмами, или чувст

вует себя нездоровым, то не позже 3 час., и сам, выходя

в коридор, будил на правило своих келейников. Утреннее

правило его состояло из чтения утренних молитв, 12 псал

мов, первого часа, дневного Богородичного канона и ака

фиста Божией Матери, причем ирмосы пел сам; затем ке

лейники уходили, и старец оставался один с Богом. В 6 час.

старец призывал опять келейников для чтения «часов

и изобразительных». После сего выпивал чашку или 2 чая

и принимался за письмо или книгу. С этого времени келия

его была открыта для всех имевших до него какую-либо

вещественную или духовную нужду… После трапезы запи

рался на полчаса, много на час… затем снова начинался

прием посетителей, толпами идущих к нему…

По временам старец приходил в состояние духовного

восторга, особенно при размышлении и беседе о неизре

ченных судьбах Промысла Божия, Его великой и присно

сущной силе и Божестве; тогда запевал одну из своих лю

бимых церковных песен, как напр.: «Приидите, людие,

Триипостасному Божеству поклонимся…», или один

из догматиков, в коих воспевается неизреченное и недо

уменное таинство воплощения и послужившая оному чис

тая Матерь Еммануилова… А иногда, выйдя из келии

с костылем в руках, прохаживался по скитским дорожкам

и, переходя от цветка к цветку, молча погружался в созер

цание премудрости Творца от творений познаваемого».

Через старца Макария началось сближение с Оптиной

пустынью представителей русской науки и литературы,

случай, единственный в истории послепетровской Рос

сии. Произошло это благодаря изданию рукописей о. Па

исия Величковского и др. духовных трудов, предпринято

му старцем Макарием при сотрудничестве некоторых

учеников и духовных детей, среди которых надо отметить

прежде всего философа и основоположника славяно

фильства И. В. Киреевского и его жену. Живя в имении

недалеко от Оптиной пустыни, супруги Киреевские часто

навещали старца и стали его духовными детьми. Оба так

же почитали старца Паисия, вели о нем беседы со старцем

Макарием, сожалея, что эти драгоценные рукописи оста

ются в большинстве своем «под спудом». Так зародилась

у них мысль об их издании. Задумав это большое дело,

они решили прежде всего известить об этом Московского

митр. Филарета и спросить у него совета и благословения.

Митрополит отнесся очень сочувственно, дал свое благо

словение и обещал помощь и поддержку. Было решено

начать с издательства жизнеописания о. Величковского,

составленного его учениками, а также его писем.

В тот же день, когда состоялось это решение, старец

Макарий написал первые страницы предисловия к изда

нию. Так было положено начало делу издательства духов

ных трудов, в котором, кроме Киреевских, принимали

близкое участие профессора Шевырев и прот. Голубин

ский (исполнявший одновременно и должность цензора

издания), ректор Духовной академии Горский и др. Печа

тание 1-го тома началось в 1846, а в янв. 1847 книга уже

вышла из печати. Последовали др. издания. Так были на

печатаны: «Устав» Нила Сорского, «Писания» прпп. Вар

сануфия и Иоанна, прп. Исаака Сирина, «Двенадцать

слов» Симеона Нового Богослова, «Оглашения» св. Феодо

ра Студита, «Толкование на молитву «Отче наш»» прп.

Максима Исповедника и проч.

Работа старца Макария заключалась в подготовке

к печати славянских переводов, или снабжая их поясни

тельными примечаниями, или же переводя их на русский

язык. Перегруженный и без того, он принялся за эту де

ятельность с изумительным рвением. Он жертвовал для

нее своим кратким отдыхом и, не отказываясь от обыч

ных трудов своих, руководил группой сотрудников, кото

рые, кроме греческого языка и латыни, были сведущи

в богословии и получили университетское образование.

Мы здесь встречаем имена Амвросия Гренкова (будущего

знаменитого старца), о. Леонида Кавелина (впоследствии

наместника Троице-Сергиевой лавры), о. Ювеналия По

ловцева (впоследствии архиепископа Литовского) и др.

Эта новая деятельность, кроме непосредственной це

ли — распространения среди русского народа святоотечес

ких духовных ценностей — имела последствием то, что

ученый русский мир обратил внимание на Оптину пус

тынь. Литературные и ученые занятия помогли воспитать

у монахов вкус, мышление и речь, что позволило людям

с высшим образованием войти в сношения с монахами, без

боязни быть непонятыми или непринятыми. Они находи

ли в Оптиной пустыни знакомую культурную почву, позна

вая жизнь и нравы монашества, которые, будучи в течение

8 веков единственным образцом духовной деятельности,

просвещали русский народ, были его идеалом и светочем.

МАКАРИЙ ОРЕДЕЖСКИЙ, преподобный (ск. в 1532).

Ученик прп. Александра Свирского. На р. Оредеж, у Ла

дожского оз., он основал Оредежскую пустынь в честь

Успения Пресвятой Богородицы. Место подвижничест

ва преподобного находится ныне в С.-Петербургской

епархии. Св. мощи прп. Макария почивали в церкви соз

данного им, но упраздненного монастыря. Церковь эта

стала приходской.

Память его празднуется 9/22 авг.

212 МАКАРИЙ («ПАРВИЦКИЙ@НЕВСКИЙ»)

МАКАРИЙ («Парвицкий-Невский») (1.10.1835–16.02.1926),

митрополит Московский и Коломенский — миссионер,

просветитель алтайцев; в на

роде его называли «Сибир

ским столпом Правосла

вия», «Апостолом Алтая».

Родился в семье пономаря.

После окончания Тобольс

кой духовной семинарии

(1854), в которой получил

прозвание «Невский», по

ступил в состав Алтайской

духовной миссии (1855).

Приняв монашество и буду

чи рукоположен во иеромо

наха (1861), трудился над

устроением Чулышманского

монастыря (1861–64), рабо

тал в Казани над граммати

кой алтайского языка, издал

на нем ряд богослужебных

и святоотеческих книг (1868–69). Возведен в сан игумена

(1871). Помощник начальника Алтайской духовной мис

сии (1875). Начальник миссии, архимандрит (1883), хи

ротонисан во епископа Бийского, викария Томской

епархии (1884). Епископ Томский и Семипалатинский

(1891), с 1905 — епископ Томский и Барнаульский (1895;

с 1906 — архиепископ), с 1908 — архиепископ Томский

и Алтайский. Участник монархического движения. Мит

рополит Московский и Коломенский, член Св. Синода

(1912), почетный член Петербургской духовной академии

(1913). Вместе со всеми архиереями — членами послед

него Царского Св. Синода подписал воззвание к пастве

1917, начинающееся позорно-знаменитым «Свершилась

воля Божия. Россия вступила на путь новой государст

венной жизни. Да благословит Господь нашу великую

Родину счастьем и славой на ее новом пути… Доверьтесь

Временному правительству…», — разделив, т. о., грех

оправдания клятвопреступного февральского бунта. За

слуга святителя состоит, однако, в том, что он первым

опомнился… Некоторые сделали это гораздо позже, многие

не сделали этого никогда. Вопреки канонам, насильно

уволен на покой (1917); местом пребывания определен

Николо-Угрешский монастырь. Имеется свидетельство

о том, что святитель сообщался с Царственными Муче

никами в то время, когда они находились в узах, продол

жал духовно окормлять Царя-Мученика до самой муче

нической Его кончины. Святителю было от Господа от

кровение о том, при каком духовном состоянии русского

народа возможно было спасение Царской Семьи. Свт.

Тихоном митр. Макарию дарован почетный пожизнен

ный титул митрополита Алтайского (1920). Погребен

у храма Казанской иконы Божией Матери в пос. Котель

ники. В 1956 тело свт. Макария было перевезено в Свя

то-Троицкую Сергиеву лавру и похоронено в крипте

Успенского собора. Очевидцы свидетельствовали: «Когда

его переносили из Кот[ельников], тело его осталось не

тленным». Прославлен в лике Святителей на юбилейном

Поместном Соборе 2000 в Москве.

Соч.: Царю Небесному и земному верный. Митрополит Ма

карий Московский, Апостол Алтайский (Парвицкий-Нев

ский). 1835 † 1926 / Сост. Т. Гроян. С библиогр. трудов митр.

Макария. М., 1996.

Лит.: Гроян Т. «Я умираю и возвращаю мой белый клобук

незапятнанным» // Царю Небесному и земному верный.

Митрополит Макарий Московский, Апостол Алтайский

(Парвицкий-Невский). С. V-CCLXXXIV. С библиогр. лит.

о митр. Макарии; «Свете тихий». Жизнеописание и труды

епископа Серпуховского Арсения (Жадановского) / Сост.

С. В. Фомин. М., 2002.

С. Фомин

МАКАРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный, постник (XII в.).

Мощи его покоятся в Ближней Антониевой пещере.

Празднуется 19 янв./1 февр.

МАКАРИЙ ПИСЕМСКИЙ, преподобный (XIV в.), ро

дился в пределах Костромских на берегу р. Письмы, а на

чало иноческому житию полагал в обители прп. Сергия

Радонежского. На отшельничество он удалился на свою

родину на берега той же р. Письмы. Там ок. 1414 его нашел

прп. Павел Обнорский, до своего водворения в Комельские

леса. Крепкая дружба связывала обоих отшельников.

За версту от своей пустыннической кельи прп. Макарий

воздвиг маленький монастырь для тех, кто желал жить под

его началом. В церкви этого монастыря он и был погребен.

В XVIII в. церковь сгорела, а сохранилась лишь деревян

ная гробница прп. Макария, которая была покрыта после

пожара чудесной росой.

Мощи прп. Макария пребывают под спудом в осно

ванном им Макариево-Писемском, ныне женском мо

настыре. Даже после 1917 Преображенский храм погоста

Макарьевой пустыни не закрывался никогда, в чем нель

зя не видеть молитвенного заступления и помощи препо

добного Макария. Считается, что к н. 1940-х погост

остался единственным местом Костромской земли, где

в действующем храме сохранялись мощи св. угодника

Божия, доступные для поклонения верующих. В военные

годы духовное значение погоста на Письме было особенно

велико: со всех концов Буйского района на поклонение

святыне шло множество людей, молившихся небесному

покровителю Писемского края о своих сражающихся

на фронтах, раненых, пропавших без вести или уже по

гибших родных и близких. Массовое паломничество к св.

мощам продолжается и в настоящее время.

Память прп. Макарию отмечается 10/23 янв.

МАКАРИЙ РИМЛЯНИН, Новгородский, преподобный

(к. XV — сер. XVI в. [по др. данным XVI–XVII вв.]), ро

дился в Риме в богатой и знатной итальянской семье, по

лучил блестящее образование, и перед ним открывалось

замечательное будущее. Но его родной Рим утопал в это

время в роскоши и распущенности, поэтому мысли

о спасении души поглощали юношу. Он искал разрешения

мучивших его вопросов в чтении Священного Писания

и святоотеческих творений. И Господь указал ему путь

к спасению — Восточную Православную Церковь.

Св. Макарий оставил родину и тайком, глубокой ночью,

отправился в путь в совершенно неизвестную ему север

ную Россию. Достигнув Новгорода, странник увидел

множество храмов и монастырей — и этот город ему

полюбился. Он обошел все святыни и наконец достиг бе

регов Свири, где прп. Александр основал Троицкий мо

настырь (см.: Александро-Свирский монастырь). Тот лас

ково принял пришельца, присоединил его к Православию

и постриг с именем Макарий. Но все мысли нового ино

Святитель Макарий

(«Парвицкий-Невский»),

митрополит Московский

и Коломенский.

213МАКАРЬЕВСКАЯ «ОДИГИТРИЯ»

ка были устремлены к отшельничеству, и он избрал себе

для безмолвия небольшой островок на болотистых берегах

р. Лезны, в 65 верстах от Новгорода. Там он предался не

престанной молитве и монашеским подвигам. Через неко

торое время св. отшельник стал известен людям. К нему

стали приходить за советами, благословением и молитвой.

В помощи он никому не отказывал, но безмолвие его бы

ло нарушено, а слава только тяготила его служение. Тогда

он ушел еще дальше в лес и устроил там себе келью.

Но люди снова нашли его и стали просить разрешения по

селиться вместе с ним. «Да будет воля Божия», — сказал

прп. Макарий. Тогда воздвигли церковь во имя Успения

Божией Матери и кельи для братьев, а архиепископ Нов

городский Макарий рукоположил святого и поставил его

игуменом нового монастыря (см.: Макарьевская пустынь).

Прп. Макарий достиг благодатных даров прозорливости

и чудотворения и так, принося исцеления людям. В 1550

святой вернулся в свой любимый скит и там предал душу

свою Господу. Разоренный шведами в 1615, монастырь

прп. Макария Римлянина был восстановлен в XIX в. под

названием Воскресенского монастыря.

На месте захоронения прп. Макария установлен по

клонный крест. Память прп. Макарию отмечается 19 янв./

1 февр., 15/18 авг.

МАКАРОВ ДЕНЬ (Макар Весноукладчик, Макар Ясный),

народное название дня прп. Макария Великого, Египет

ского, 19 янв./1 февр. В этот день крестьяне судили о вес

не. «Если на Макария метель — то и на всю Масленицу

метель, если погода ясная — быть ранней весне».

МАКАРЬЕВСКАЯ женская пустынь, Архангельская губ.

Состояла при Шенкурском Троицком монастыре. Находи

лась в 15 верстах к западу от г. Шенкурска, у оз. Ума, ина

че называемом Юмзенское, из которого вытекает

р. Юмзенга, левый приток р. Ваги. Основана в 1676 стар

цем Антонием по указу патриарха Московского Иоаса

фа II. Вскоре после учреждения монастырских штатов

Макарьевская пустынь, как обедневшая, была обращена

в приходскую церковь (1779), а немного спустя приписа

на к Троицкому монастырю, в ведении которого состояла

до закрытия Шенкурского Троицкого монастыря при со

ветской власти. В пустыни был 1 храм каменный, во имя

прп. Макария Унженского; в нем было 2 придела: правый

в часть Владимирской иконы Божией Матери и левый

во имя свв. апп. Петра и Павла. В храме хранилась древ

няя икона прп. Макария Унженского, принесенная сюда

еще за несколько лет до основания пустыни старцем Гер

маном из Квалгорской общежительной пустыни.

После 1917 пустынь была разграблена и утрачена

вместе с Шенкурским монастырем.

МАКАРЬЕВСКАЯ мужская пустынь, Казанская губ. (ны

не Татарстан). Находится в 2 км от Свияжска на правом

берегу р. Свияги, впадающей в Волгу. на высокой горе.

Основана иноком Макарьевского Унженского монасты

ря схимонахом Исаией (ск. 10 дек. 1661, погребен под

Вознесенским храмом). Церковное предание связывает

основание монастыря с именем знаменитого русского

святого — прп. Макария Желтоводского и Унженского.

Прп. Макарий, отпущенный из плена ханом Улу-Мухам

медом, возвращался в родную Кострому и, остановив

шись на несколько дней на высоком берегу Волги, восхи

тился красотой местности и вкусом воды из источника.

Прп. Макарий завещал основать на этом месте монас

тырь. Это стало возможным только после присоединения

Казани к России — монастырь был основан в сер. XVII в.

В 1764 пустынь была приписана к Свияжскому Успенско

му монастырю. С 1798 стала самостоятельной. В 1816

в ней было введено общежитие; в 1800 и 1829 она горела.

Храмы: 2-этажный, вверху — в честь Вознесения Гос

подня, внизу 2 придела: в честь Ватопедской иконы Божи

ей Матери и во имя прп. Макария Унженского (1691, возоб

новлен и освящен в 1839); в честь иконы Божией Матери

«Всех скорбящих Радость» с приделами: во имя св. Афанасия

Александрийского и во имя Всех Святых (1866, возобнов

лен в 1887). В пустыни находился древний образ прп. Мака

рия Унженского, принесенный сюда основателем пустыни.

При обители был странноприимный дом.

В к. 1920-х пустынь была закрыта, разграблена и час

тично разрушена.

Вновь открыта в 1996 как Макарьевский мужской мо

настырь. Сохранился св. источник.

МАКАРЬЕВСКАЯ «ОДИГИТРИЯ», чудотворная икона

Пресвятой Богородицы, находилась в Макариево-Унжен

ском монастыре. Называется Макарьевскою потому, что

явилась прп. Макарию Желтоводскому, Унженскому чу

дотворцу. Явление ее было в 1442, в княжение Василия

Темного. В то время Унженская страна очень много стра

дала от нападения татар, и вот тогда-то, когда слабые

в вере падали духом и беспомощные нуждались в благодат

ной помощи, явилась св. икона. Прп. Макарий, избрав

ший для своих подвигов берег р. Унжи, где в настоящее

время стоит монастырь, когда 17 сент. 1442 оканчивал

свое обычное акафистное пение ко Пресвятой Богороди

це, то вдруг хижину его озарил необыкновенный свет,

и тут он услышал пение слов: «Радуйся, Благодатная, Ма

ти неневестная!» Со страхом вышел он из кельи и увидел

необыкновенное зрелище — на северо-западном склоне

неба несомую по воздуху невидимою силою икону Пре

святой Богородицы, окруженную светозарными лучами.

Икона приблизилась и спустилась к его хижине. Препо

добный с радостным трепетом пал лицом на землю

и приветствовал явление Царицы Небесной. После того

он взял чудотворную икону и поставил ее в своей келье.

На месте явления иконы преподобный выкопал колодец.

Ученики его назвали икону Макарьевскою.

Макарьевская икона ознаменовала себя весьма мно

гими чудесами. Два раза по молитве пред нею спасалась

страна Унженская от нашествия крымских татар. Неко

торые видели во сне, как св. Макарий молился пред чу

дотворною иконою о спасении города от татар. Татары,

никем не гонимые, обращались в бегство, и взятые

из них в плен говорили, что «видели над городом Унжею

страшного старца с седыми волосами: то стоял он на об

лаке и грозно смотрел на нас, или пускал из лука стрелы,

то являлся пред ним белый конь, и он, объехав вокруг го

рода, устремлялся на нас, и мы бежали; или нам казалось,

что мы бьем русских, а между тем как на самом деле по

ражали самих себя». Также во времена междуцарствия,

когда в 1609 польский воевода Лисовский делал нападе

ние со своими войсками на город Юрьевец-Повольский

и окружные селения, то, по молитвам пред чудотворною

Макарьевскою иконою, слабые сельчане одолевали

сильных и безоружные — многооружных. Пленные

214 МАКАРЬЕВСКАЯ УСПЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ

из них говорили, что они видели старца-инока с седыми

волосами, пускавшего в них стрелы. По молитве пред сею

иконою получали исцеление расслабленные, бесноватые

и т.п. Икона два раза во время пожаров в монастыре чу

десным образом оставалась невредимою. После первого

пожара ее нашли на источнике, где она явилась. По мо

литве пред нею в 1831 прекращена была сильная холера.

В Троицком Макарьевском Желтоводском монастыре на

ходился еще чудотворный список с Макарьевской «Одигит

рии». Он написан учениками преподобного. По молитве

пред сею иконою совершилось немало исцелений разных

больных. Она сохранилась невредимою во время трех силь

ных пожаров, бывших в обители в 1629 и 1690.

С 1929 местонахождение Макарьевской «Одигитрии»

неизвестно.

Празднуется 17/30 сент.

МАКАРЬЕВСКАЯ УСПЕНСКАЯ пустынь, Новгородская

губ. Находилась на берегу р. Лезны (Грезны?). Основана

прп. Макарием Римлянином в 1540, построившим в ней

Успенскую церковь. Братия погребла основателя около

Успенской церкви и воздвигла вторую, во имя прп. Савва

тия Соловецкого. В завещании своем прп. Макарий запове

дал братии строго соблюдать устав, заниматься благовести

ем Евангелия и заботиться о духовном просвещении и нуж

дах местных жителей. Завещание это строго соблюдалось.

Пустынь прп. Макария была всегда малочисленной

и бедной. В течение веков она перенесла много злоключе

ний и в 1764 была упразднена. К сер. XIX в. остатки пред

ставляли собой почти развалины. Но местные жители

благоговейно помнили ее святого основателя и в дни его

памяти 19 янв. и 15 авг. собирались в нее тысячами. Они

продолжали брать чудотворную воду, пить ее и уносить с со

бой. Наконец в 1894 Макарьевская пустынь была возобнов

лена миссионером Арсением и стала миссионерским Вос

кресенским монастырем со строгим Афонским уставом.

Последним ее настоятелем был замечательный по

движник, прозорливый старец архиеп. Макарий. Когда

в 1932 Макарьевская пустынь была закрыта, владыка был

сослан в лагерь и после освобождения скрывался, руково

дя своими духовными детьми, постригая и рукополагая

достойных. Во время Великой Отечественной войны он

жил в Псково-Печерском монастыре и был убит в бомбежку.

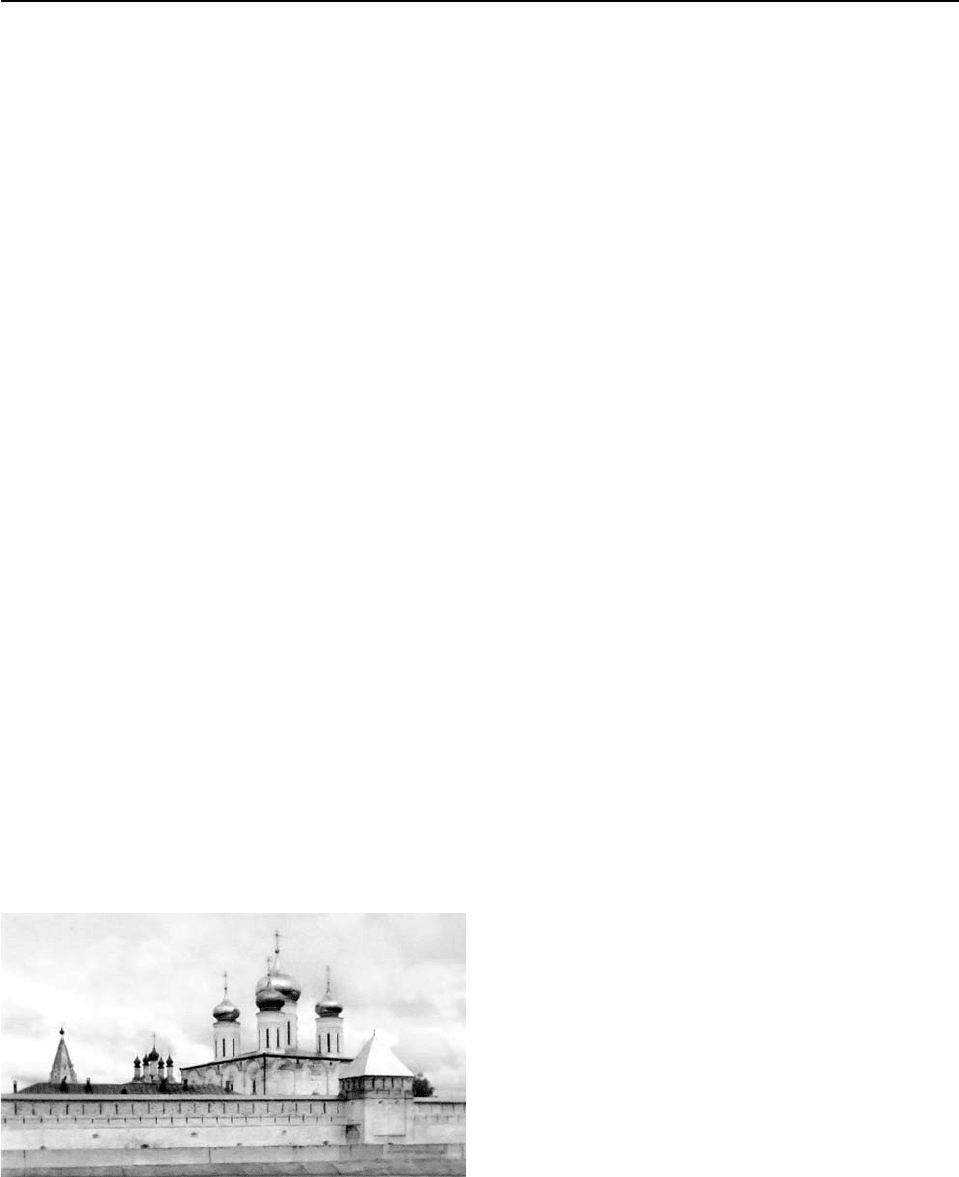

МАКАРЬЕВСКИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ женский монас@

тырь, Нижегородская губ. Находится в пос. Макарьево

Лысковского р-на. Расположен не левом берегу Волги.

Свое наименование обитель получила от урочища Желтые

Воды, в котором она находится. По преданию, монастырь

был основан в 1435 бывшим иноком Печерского Нижего

родского монастыря (см.: Вознесенский Печерский муж

ской монастырь) прп. Макарием, Желтоводским и Унжен

ским чудотворцем. До этого им уже была основана пустынь

в Костромском крае, откуда св. Макарий удалился на Жел

тые Воды. Такое имя носило и некогда бывшее здесь озеро

(позже вошедшее в русло р. Волги), в котором, по преда

нию, подвижник крестил магометан и язычников. В этих

местах он соорудил кельи и деревянную Троицкую церковь.

В 1439 обитель была разорена казанским царем

Улу-Мухаммедом и до 1624 находилась в запустении. Во

зобновил ее инок Тетюшского Казанского монастыря

Авраамий по повелению прп. Макария, троекратно явив

шегося ему во сне.

В XVII в. Макарьевский монастырь стал духовным

и культурным центром Нижнего Поволжья. В 1641 получи

ла статус знаменитая на весь мир Макарьевская ярмарка.

Ярмарка была приурочена к 25 июля/7 авг. — дню памяти

прп. Макария, ставшего покровителем волжской торговли.

На средства от торговли и пожертвований состоятельных

богомольцев началось каменное строительcтво монастыря.

В XVII в. в обители подвизался послушник Никон —

будущий патриарх Московский и всея Руси.

В 1868 Желтоводская обитель была упразднена,

но по ходатайству жителей г. Макарьева была в 1882 вос

становлена и обращена в женский монастырь.

В монастыре было выстроено 6 храмов: Троицкий со

бор (1664), построенный по образцу Московского Успен

ского собора; во имя прп. Макария Желтоводского

(на фоне Троицкого собора, 1809); надвратная церковь

в честь Архангела Михаила (1674); Успенская церковь

с трапезной и колокольней (1654); во имя прп. Григория

Пельшемского (1786) и келейный храм во имя прп. Анто

ния Великого. Вокруг обители были воздвигнуты крепост

ные стены и башни, а также ротонда на месте захороне

ния Авраамия. У алтаря соборного храма сохранилась

могила иноков, убитых при разрушении монастыря тата

рами. При монастыре был сиротский приют.

После 1917 монастырь был разграблен, а в 1928 за

крыт. В нем находились различные учреждения. Храмы

и здания монастыря перестраивались и были доведены

до аварийного состояния.

После 1991 монастырь возвращен Церкви. Святыня

ми монастыря являются чудотворная икона прп. Мака

рия Желтоводского с частицей его мощей (представляю

щая собой копию такой же иконы, бывшей в Макарьев

ском Унженском монастыре); могилы убиенных во время

набега татар иноков, похороненных за алтарем Троицко

го собора, могила старца Авраамия, чудом сохранившие

ся фрески и др. святыни.

МАКАРЬЕВ-УСПЕНСКИЙ единоверческий мужской мо@

настырь. Основан в 1775, одно время был упразднен и в 1876

восстановлен. Находился возле Гомеля, Могилевской губ.

После 1917 утрачен.

МАККАВЕИ — см.: ПЕРВЫЙ СПАС.

МАКОВИЦА, старинное название церковных глав.

МАКРИДА (Мокрина, Макрины), народное название дня

св. прп. Макрины, сестры святителей Василия Великого

и Григория Нисского, 19 июля/1 авг.

Вид на Троицкий собор

Макарьевского монастыря со стороны Волги.

215МАКСИМ ГРЕК

В этот день совершался особый обряд, главным дейст

вующим лицом которого была св. Мокрина, которую пред

ставляла одна из девушек. Совершение обряда зависело

от погоды. Если день был дождливым, Мокрина, одетая

в праздничные наряды, целый день сидела дома. На улицу

выходить было нельзя, считалось, что иначе дождь зальет

всю землю. Если лето было засушливое, то все женщины

приходили к нарядной Мокрине в дом и приносили ей ко

лоски, а она собирала их в сноп, который в полотенце заво

рачивала. Днем начинался обряд вызывания дождя. Все

женщины брали колосья и во главе с Мокриной выходили

к речке. Оставив одну девушку на берегу сторожить снопы

колосьев от мужского глаза, женщины спускались к воде.

Вначале в воду входила сама Мокрина со снопом и рас

сыпала колоски по воде, стараясь их утопить. Потом все

женщины входили в воду и начинали помогать Мокрине

утопить колоски. С плеском и шумом они ударяли по ко

лоскам, «вызывая» тем самым дождь. Важно было, чтобы

колоски успели утонуть в воде, прежде чем они уплывут

вниз по течению. Обряд этот считался чисто женским.

МАКСАКОВСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Чернигов

ская губ. Находился в Сосницком у. на берегу р. Десны.

Основан в 1642 трубчевскими монахами на земле давше

го им убежище киевского каштеляна Адама Киселя.

В 1829 обращен в женский. После 1917 утрачен.

МАКСИМ ГРЕК, святой преподобный (в миру Триволис

Михаил) (ок. 1470–12.12.1556), православный философ,

публицист, переводчик.

Происходил из арис

тократической греческой

семьи и родился в г. Арте

в западной части Греции.

В к. XV в. он переехал

в Италию, где был близ

ко знаком со многими

известными деятелями

итальянского Возрожде

ния. Однако идеи гума

низма его не увлекли, на

оборот, наибольшее впе

чатление на него произ

вели проповеди католи

ческого проповедника

Дж. Савонаролы. Воз

можно, под их влиянием

Михаил поселяется в доминиканском монастыре

Сан-Марко с намерением постричься в монахи. Но и ка

толическая трактовка Христова учения не находит отзы

ва в его душе. В 1504 он отправляется на Афон, где воз

вращается в Православие и принимает постриг в гречес

ком Ватопедском монастыре под именем Максима.

В 1518, по запросу вел. кн. Московского Василия III,

Максим приезжает в Москву в качестве переводчика.

Здесь он поселяется в Чудовом монастыре в Кремле и за

нимается переводами Толкового Апостола и Толковой

Псалтири. Первое время он не владел славянским язы

ком, и поэтому в помощь ему были приданы переводчи

ки Посольского приказа Дмитрий Герасимов и Власий.

Максим переводил тексты с греческого на латынь устно,

а затем уже его русские помощники делали письменные

переводы с латыни на славянский язык.

В н. 20-х Максим заканчивает порученную ему рабо

ту и просит разрешения вернуться на Афон. Однако раз

решения не было дано, но ему поручают новые переводы

и исправления др. книг. В эти же годы он сближается

с Вассианом Патрикеевым и активно участвует во внутри

церковной и внутриполитической полемике между не

стяжателями и иосифлянами.

В 1525, обвиненный в ереси и даже измене, Максим

Грек был осужден и заточен в Иосифо-Волоколамский мо

настырь, где содержался в тяжелейших условиях при

полном запрете на литературную деятельность.

В принципе большинство обвинений были неспра

ведливы. «Измена» сводилась к тому, что Максим Грек

общался в Москве с турецким послом. «Еретические»

фразы, найденные в некоторых переведенных им текс

тах, тоже были вполне объяснимы. С одной стороны,

Максим еще не овладел в полной мере славянским язы

ком, отчего возникали различные недоразумения. С др.

стороны, он, воспитанный в духе традиционного визан

тийского (греческого) Православия, обнаружил в славян

ских книгах многие несоответствия византийской ортодок

сии. Следовательно, и русское православное вероучение,

в результате многовекового самостоятельного развития,

к XVI в. уже существенно отличалось от греческого. По

пытки же Максима Грека ликвидировать эти несоответ

ствия были восприняты Русской Церковью и русскими

светскими властями как покушение на православные

догматы и на независимость России. Между прочим,

в этом заключалась и одна из причин нежелания выпус

кать Максима из России — он слишком много узнал,

и власти опасались, что, вернувшись на Афон, Максим

Грек мог повлиять на формирование негативного отно

шения к России во всем православном мире.

В 1531 Максим Грек был осужден вторично, теперь

уже вместе с Вассианом Патрикеевым, причем к старым

обвинениям добавились обвинения в волшебстве и чер

нокнижии, а также в нестяжательстве и непочитании рус

ских монахов-чудотворцев, чьи обители владели землями.

По сути дела, лишь обвинение в нестяжательстве имело

под собой почву — Максим Грек и в самом деле говорил

и писал о пользе нестяжания. Его же сотрудничество

с Вассианом Патрикеевым послужило для иосифлянско

го руководства Церкви и прежде всего для митр. Даниила,

лишним доказательством «вины» Максима Грека.

Церковный суд признал его виновным по всем пунк

там, но условия наказания смягчили, — он был переведен

в Тверской Успенский Отрочь монастырь. В 40-е, после низ

ложения митр. Даниила, Максиму Греку даже вернули

часть его архива, конфискованного еще при первом аресте,

и он приступил к составлению собрания своих сочинений.

В 1547–48 при новом государе Иоанне IV после много

кратного заступничества вселенских патриархов (Алек

сандрийского и Константинопольского) и, видимо, новых

советников царя из «Избранной Рады», Максима Грека

перевели в Троице-Сергиев монастырь. Однако оконча

тельного своего освобождения он так и не добился.

Творческое наследие Максима Грека более чем об

ширно — сегодня известно более 150 его сочинений.

Прежде всего, Максим Грек прославился как переводчик.

Он осуществил новые переводы Толковой Псалтири,

Толкового Апостола, отдельных книг Священного Писа

Прп. Максим Грек.

Икона. XVII в.

216 МАКСИМ ГРЕК

ния и толкования на них. Из святоотеческой литературы —

отдельные труды Иоанна Златоуста, Василия Великого,

Григория Богослова, кроме того, фрагменты из византий

ской энциклопедии X в. Лексикона «Свиды».

Как самостоятельный православный мыслитель

и философ, Максим Грек является автором большого

числа различных сочинений. Но, к сожалению, его твор

чество еще ждет своего подробного исследования. Лишь

в прошлом веке в Казани дважды выходило 3-томное со

брание его сочинений, однако оно не соответствует со

временным научным требованиям. В последние же годы

изданы только отдельные произведения Максима Грека.

В отличие от большинства своих русских современ

ников Максим Грек получил систематическое философ

ское, богословское и филологическое образование. Зна

ние языков позволило ему читать в подлинниках труды

античных философов, из которых он более всего почитал

Платона, Сократа и Аристотеля. Из святоотеческой лите

ратуры он отмечал сочинения Аврелия Августина и,

в особенности, Иоанна Дамаскина, которого называл

«Дамасково солнце». Уровень и глубина знаний, широта

кругозора, систематичность мышления высоко поднима

ли Максима Грека в глазах окружающих. Поэтому он

пользовался большим авторитетом при разрешении раз

личных религиозно-философских вопросов.

Максим Грек высоко оценивал значение философии:

«Философия без умаления есть вещь весьма почитаемая

и поистине божественная…» Однако, следуя давней свя

тоотеческой традиции, он подчеркивал двойственную

природу философии. С одной стороны, философия

«о Боге и правде Его и всепроникающем непостижимом

промысле Его прилежнейше повествует…» С др., — фи

лософия «не все постигает, поскольку не причастилась

божественному вдохновению, как Божии пророки». По

этому Максим Грек разделяет философию на «внутрен

нюю и внешнюю».

Первая непосредственно связана с православным бо

гословием, вторая — это западноевропейская католичес

кая схоластика, а также светская, чаще всего языческая

мудрость. И если «внутреннюю» философию, ведущую

к познанию Бога, Максим Грек признает полностью, то

«внешняя» философия, по его мнению, может использо

ваться лишь в ограниченных пределах. Ведь, по его убеж

дению, католики-схоласты, «философией суетного

прельщения смущаемые», христианское богословие

«подгоняют к аристотелевскому учению» и тем самым

«отходят от божественного закона». Следовательно,

«внешняя» философия годна лишь к «выработке правиль

ной речи» и «исправлению мышления».

«Внутренняя» же философия «целомудрие, и муд

рость, и кротость восхваляет, и всякое иное доброе укра

шение нрава как закон полагает, и порядок в обществе

наилучший устанавливает, и, в целом говоря, всякую

добродетель и благодать в этой жизни вводит». Человек,

овладевший мудростью «внутренней» философии, ста

новится примером для др.: «С такими подобает общаться

и нам постоянно, как истины и благочестия наставника

ми, от них собирая лучшее и то, что способствует нашему

благочестию». Более того, роль истинного мудреца-фи

лософа очень высока в обществе.

Вполне естественно, что важнейший мировоззрен

ческий вопрос, волновавший Максима Грека, вытекал

из христианского вероучения — как спастись? Что нужно

сделать человеку в земной жизни, чтобы заслужить по

смертного спасения и вечной жизни?

В своих ответах на этот вопрос Максим Грек вполне

традиционен. Смысл человеческой жизни он видел

в том, что каждый человек должен всячески ограждать

себя от искушений, крепить волю и разум, развивать

свои нравственные достоинства. Символ цельности че

ловека — его сердце, в которое Господь закладывает

нравственные законы. Именно нравственные усилия

позволяют «мысль от плоти обуздати», т. е. победить

«плотские искушения». Нравственная чистота непо

средственно связана с «чистотой ума», ведь именно

«ум», по убеждению Максима Грека, является «кормчим

души» и помогает душе избегать «прельщения» «суетным

мудрствованием плотолюбцев».

Чистота сердца и ума позволяют человеку познать

евангельскую любовь, которая «превыше всего». Идея

любви занимает важнейшее место в миропонимании

Максима Грека. Он неоднократно говорит о том, что са

мое главное для человека — это иметь «дарованный Бо

гом дар совершенной любви к Всевышнему и к ближним

своим, с которой соединена Богом украшенная и Богом

созданная милость ко всем нуждающимся в милости

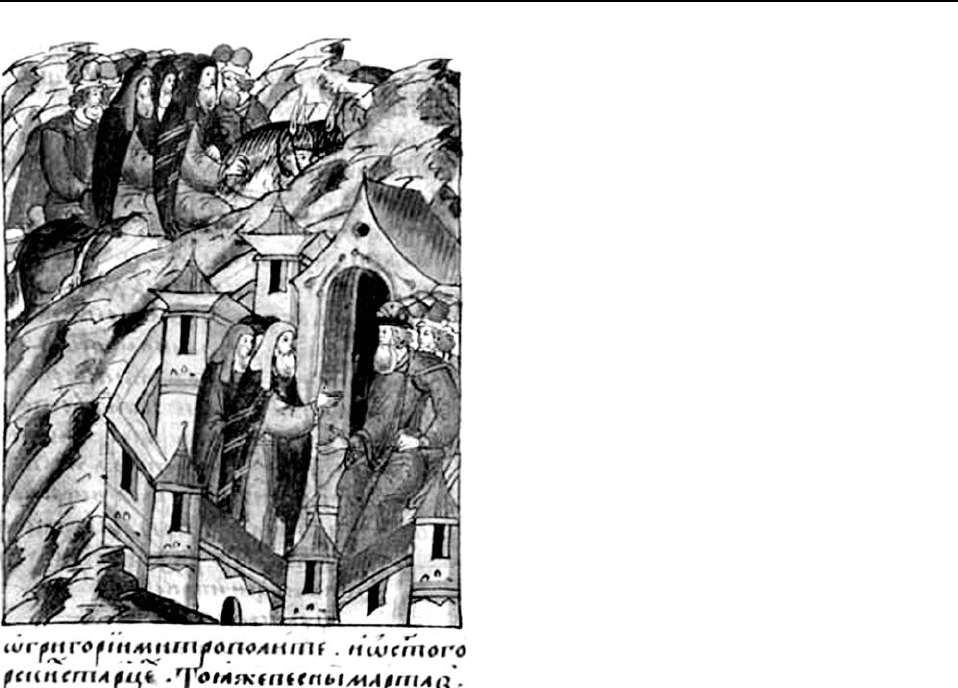

Приезд в Москву Максима Грека.

Миниатюра лицевого летописного свода XVI в.

217МАКСИМ ГРЕК

и помощи». В одном из посланий он писал: «И я ведь все

ми силами и всей душой… любви возжелал…»

Как видно, в своих главных религиозно-философ

ских установках Максим Грек был близок к нестяжате

лям. Близкими оказались их понимание и самого не

стяжания — Максим неоднократно писал о том, что

монастыри не должны владеть собственностью, ибо об

ладание богатством мешает инокам избегать мирской

суеты и тем самым исполнять свой иноческий подвиг.

Иначе говоря, в трактовке Максима Грека, нестяжа

ние — это обязательное условие истинного служения

Господу. Несколько раз в своих произведениях он по

вторяет слова ап. Павла о том, что «корень всех злых

сребролюбие…» Поэтому он призывает всех «жить не

стяжанием». Ведь душа, порабощенная стяжанием, «за

горается яростью». И наоборот, душа укрощается «ни

щетою последней» и «нестяжательским житием».

Соблюдение истинности православного вероуче

ния — это вообще одна из главных тем Максима Грека.

Именно поэтому много места в его творчестве занимают

труды, направленные против латинян, схоластической

философии, астрологии и т. д. Одна из работ — «О фор

туне» — посвящена критике протестантского и гуманис

тического понимания понятия «судьба». Сторонник пол

ной предопределенности бытия, изначально устроенного

Божиим Промыслом, он резко выступает против воз

можностей «угадать» судьбу, и уже тем более — против

попыток изменять ее по собственной воле. В этом отно

шении Максим Грек проявляет себя истинным последо

вателем византийской ортодоксии. Многократно он пи

сал и о вредности «латинской веры».

Византийское воспитание Максима Грека сказалось

и на его понимании взаимоотношений светской и духов

ной властей. В основе этих взаимоотношений лежала

идея социальной гармонии, «богоизбранного супружест

ва» Церкви и светской власти. Особое внимание он уде

лял роли государя.

В посланиях, написанных Ивану IV, Максим Грек

рисует образ «царя истинна», который «правдою и благо

законием» устраивает справедливый порядок в государ

стве, достигая гармонии интересов разных социальных

слоев общества. Царь, сам полностью проникнутый

христианской любовью, должен также любовно управ

лять своими подданными, но обязательно с помощью

«добрых советников». Роль «добрых советников» огова

ривалась специально, ибо, понимая грешную природу

человека, Максим Грек считал, что без таковых государь

может оказаться во власти страстей. Причем сами эти

«добрые советники» в духовном смысле стоят даже выше

царя. Максим Грек писал: «Более мне представляется

в этой жизни творящим благо философ муж, нежели царь

справедливый».

Главной задачей Максим считает обязанность госуда

ря обуздывать самого себя от страстей и греховных по

мыслов — даже слово «самодержец» он трактует, как уме

ние царя держать самого себя в руках. А из греховных

страстей Максим Грек выделяет 3 — «сластолюбие, сла

волюбие и сребролюбие». Причем вновь, в соответствии

со словами ап. Павла, Максим пишет, что именно «среб

ролюбие» есть главный порок: «Аще всем убо злым коре

не сребролюбию отрасль люта...»

Конечно же, уровень и глубина знаний, широта кру

гозора, систематичность мышления высоко поднимали

Максима Грека в глазах окружающих. Уже при жизни он,

находящийся в заключении, почитался многими как не

пререкаемый авторитет в решении многих богословских

вопросов. Многие идеи Максима оказались близки рус

ским мыслителям, а учение Максима Грека оказало боль

шое влияние на развитие религиозно-философской мыс

ли России. О нем писал Андрей Курбский, Артемий Тро

ицкий, к нему за советом приезжал Иван Грозный.

Однако Максим оставался греком, сторонником еди

ной Церкви и потому нередко он выступал не в интересах

Русского государства. Так, он критически относился к не

зависимости (автокефальности) Русской Церкви и не мог

признать того факта, что русские митрополиты перестали

спрашивать санкцию на свое поставление у Константи

нопольского патриарха. Одно из обвинений, которое бы

ло предъявлено Максиму, гласило, что он не признавал

святости многих уже канонизированных русских свя

тых — святителей Петра, Алексия, Иону, прпп. Сергия,

Варлаама, Кирилла, Пафнутия — за то, что они «держали

волости, села, людей, собирали пошлины и оброки, име

ли богатства» и потому «им нельзя быть чудотворцами».

Не признал Максим и того, что в сер. XVI в. Россию ста

ли именовать «Третьим Римом». Для Максима Константи

нополь, несмотря на разорение турками, оставался единст

венной столицей истинного Православия. И даже прослав

ляя «всеименитую

Москву», он не мо

жет признать за ней

особой святости, тем

более именования ее

«Новым Иерусали

мом», ибо святой

Иерусалим — это

один город на земле.

При этом он отрица

ет чрезмерное вос

хваление, приводя

щее к утере блага:

«…Яко же паче дос

тоинства почитати

некоего или челове

ка, или град, или

страну, досаду паче,

а не славу ни похвалу

прилагает». Более того, он всячески пытался побудить рус

ского великого князя к тому, чтобы вернуть Византии былое

могущество, убеждая его освободить земли «новаго Рима,

тяжце волнуема от безбожных агарян».

Вполне возможно, именно из-за этих воззрений офи

циальная Церковь довольно долгое время сохраняла

к памяти Максима Грека очень осторожное отношение.

А в то же время его идеи да и сама фигура опального муд

реца стали очень популярны в старообрядческой среде,

в которой постоянно переписывали его сочинения.

Канонизирован Русской Православной Церковью

в 1988. Мощи прп. Максима Грека почивают в храме Со

шествия Святого Духа на апостолов у северо-западной

стены Троице-Сергиевой лавры.

День памяти 21 янв./2 февр. С. Перевезенцев

Максим Грек.

Миниатюра конца XVI в.

218 МАКСИМ (ЖИЖИЛЕНКО)

МАКСИМ (Жижиленко Михаил Александрович), свя

щенномученик, епископ Серпуховской (2.03.1885–

22.05[4.06].1931). Родился

в г. Калише в семье окружного

прокурора. Окончил Москов

ский университет. Работал

психиатром. Во время начав

шихся гонений на Церковь,

будучи хорошим практикую

щим врачом, становится глав

ным врачом Таганрогской

тюрьмы, где заключенные

больные его называли «анге

лом-хранителем», «Таганским

старцем». Свое жалованье он

раздавал заключенным, пита

ясь, как и они, тюремной пи

щей, спал же на голых досках.

Духовным отцом буду

щего епископа был священ

номученик прот. Валентин

Свенцицкий.

Святейший патр. Тихон часто пользовался советами

доктора Жижиленко, с годами их отношения приняли

характер доверительной дружбы. Святейший даже указы

вал на него как на будущего патриарха Православной

Церкви в освобожденной России. Михаилу Александро

вичу принадлежит «Молитва о Святой Церкви» (известна

как «Молитва относительно большевиков»), которая бы

ла введена в Петербурге в Литургийный чин.

Незадолго до своей кончины святейший высказал

доктору Жижиленко мысль, что, видимо, единственным

выходом для Церкви сохранить верность Христу будет

в ближайшем будущем уход в катакомбы, ибо уступки

политическим требованиям безбожной власти лежат

за пределами верности Христу. Поэтому патриарх благо

словил проф. Жижиленко принять тайное монашество,

что тот и осуществил в 1928.

После появления в 1927 Декларации митр. Сергия

доктор Жижиленко отделился от него и в мае 1928 при

нял тайное рукоположение в священника, а 12 окт. то

го же года в Петербурге состоялась его хиротония

в епископа Серпуховского, которую совершили буду

щие священномученики еп. Димитрий (Любимов)

и еп. Сергий (Дружинин).

Владыка Максим возглавил движение церковного со

противления иосифлян Московской обл. Он окормлял,

кроме Серпуховской епархии, и воронежских иосифлян

после ареста их архиерея.

В мае 1929 владыка был арестован и выслан на 5 лет

на Соловки. Там он работал врачом в тифозном бараке.

Там же он, рискуя быть запытанным, участвовал в тайных

богослужениях в лесах и хиротониях новых епископов

совместно с владыками Виктором (Островидовым), Ила

рионом (Бельским) и Нектарием (Трезвинским).

В дек. 1930 владыку переводят в «Белбалтлаг» с уве

личением срока на 5 лет, а затем там же арестовывают

и доставляют этапом в Москву в Бутырскую тюрьму,

обвинив в членстве в церковно-монархической орга

низации «Истинное Православие». Святитель был рас

стрелян.

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК, преподобный (582–662), ро

дился и вырос в Константинополе в благочестивой семье.

В юности изучил философию, риторику, грамматику, труды

древних авторов, в совершенстве овладел богословской ди

алектикой. На государственной службе знания и добросо

вестность позволили ему стать первым секретарем имп.

Ираклия. Но придворная жизнь тяготила Максима, поэто

му он удалился в Хрисопольскую обитель (на азиатском бе

регу Босфора), где принял иноческий постриг и вскоре был

избран игуменом монастыря. В 633, по просьбе будущего

патр. Иерусалимского Софрония, прп. Максим отправился

в Александрию, чтобы бороться с монофизитской ересью,

охватившей весь христианский мир. Везде, где ему прихо

дилось бывать: в Карфагене, Риме, Константинополе — он

ревностно отстаивал Православие, наставляя заблуждав

шихся и обличая уклонившихся. Способствовал прп. Мак

сим и созыву Латеранского Собора, который осудил моно

физитство и предал анафеме его защитников. Ярый по

клонник монофизитов имп. Констанс II приказал схватить

исповедника, ложно обвинив его в измене отечеству. Прп.

Максиму отрезали язык, усекли правую руку и затем сосла

ли в Колхиду. Но милосердный Господь вернул ему способ

ность писать и говорить. По кончине прп. Максима над его

могилой совершались чудеса и происходило множество ис

целений. Он оставил большое богословское наследие:

объяснение трудных мест Священного Писания, толкования

молитв, схолии к сочинениям других Отцов Церкви, объяс

нение богослужения, диспуты, трактаты и письма.

Максим (Жижиленко),

епископ Серпуховской.

Преподобный Максим Исповедник.

Икона. XVI в. Греция.

219МАКСИМ ТОТЕМСКИЙ

Память прп. Максиму отмечается 21 янв./3 февр.

и 13/26 авг. (перенесение мощей).

МАКСИМ КИЕВСКИЙ, ВЛАДИМИРСКИЙ, митрополит

Киевский и Владимирский с 1283 (ск. 6.12.1305). Родился

в Греции. В 1274 слабый византийский имп. Михаил VIII,

опасаясь нападения западных рыцарей, признал на Лион

ском Соборе власть папы, дабы заручиться его поддержкой.

Патриархом стал Иоанн Векка, отступник от Православия,

а законный патр. Иосиф был изгнан. Ни епископы, ни на

род не признали объявленного им соединения Церквей,

и многие подверглись гонению и даже казни.

Свт. Максим, будущий митрополит всея Руси, был

среди исповедников. Уже в это время престарелый мит

рополит всея Руси Кирилл посылал в Константинополь

узнать, кто будет его преемником. Уже тогда предполага

лось, что это будет свт. Максим, но при униате Векка это

было невозможно, а когда в 1280 митр. Кирилл скончал

ся, 2 года русская митрополия была не занята. И лишь

по смерти имп. Михаила в 1282 его сын и наследник

Андроник II низложил Векка и вернул православного

патр. Иосифа. Тогда в следующем, 1283, свт. Максим был

поставлен митрополитом всея Руси.

Свою новую паству он нашел в печальном состоянии:

его кафедральный город Киев лежал в развалинах, все кня

жество и соседние с ним были разорены, население почти

все разбежалось. А татарские нашествия повторялись,

и сношения Киева с др. епархиями нарушались. По приез

де своем митрополит поехал по церковным делам в Орду,

а потом собрал в Киеве совет епископов, чтобы утвердить

церковное управление. Но мудрый и прозорливый святи

тель предвидел, что спасение Руси придет с севера, и, руко

водимый откровением свыше, решил перенести свою ка

федру во Владимир на Клязьме, где по большей части жил

и где скончался его предшественник — митр. Кирилл. Там

же находился в течение 150 лет великокняжеский престол.

Свт. Максим стал подписываться «Митрополит всея

Руси» и желал, чтобы вел. князь Владимирский называл

ся «великим князем всея Руси». Это случилось в 1299.

В первую же ночь по приезде во Владимир свт. Макси

му явилась в легком сне в чудном свете Божия Матерь, дер

жа за руку Предвечного Младенца, со словами: «Рабе мой

Максиме! Добре сотвори, яко пришел еси посетити град

Мой! — и, подав ему омофор, сказала: — Прими сей омофор

и паси во граде Моем словесные овцы». Когда святитель оч

нулся, в руке его был омофор. Этот чудесный омофор долго

хранился в особом золотом ковчеге, но в 1410, во время та

тарского нашествия, он исчез. В память этого случая была

написана по приказанию святителя Максимовская икона

Божией Матери. На ней изображен святитель, стоящий

на коленях и приемлющий омофор из рук Божией Матери.

Сильно огорчали свт. Максима и многочисленные кня

жеские усобицы, особенно обострившиеся после кончины

св. блгв. кн. Александра Невского в 1263. Тщетно старался он

примирить вел. кн. Михаила Ярославича Тверского с его

племянником — кн. Георгием Даниловичем Московским.

В 1301 участвовал в заседаниях Патриаршего Собора

в Константинополе, встречался с патр. Иоанном XII.

Во время путешествия получил от игумена Ратского мо

настыря на Волыни (будущего митр. Петра) икону Богоро

дицы, которую доставил во Владимир. Протестовал против

разделения Русской митрополии по инициативе кн. Юрия

Львовича (1302) и основания митрополичьей кафедры в Га

личе (южном). Оказывая влияние на внутреннюю полити

ку Северо-Восточной Руси, удержал от войны за великое

владимирское княжение вел. кн. Московского Юрия Да

ниловича и вел. кн. Тверского Михаила Ярославича. Автор

«Правила» («Благословения»), включенного в состав Корм

чих книг. «Правило» состояло из 2 частей: в ч. 1 говорилось

о необходимости для священников и мирян соблюдать по

сты, в ч. 2 — о таинстве брака. Осуждал языческий пережи

ток сожительства без церковного благословения. Призы

вал мирян строго соблюдать православные заповеди.

Скончался свт. Максим 6 дек. 1305 и был погребен

во Владимирском Успенском соборе, а над гробницей его

была помещена Максимовская чудотворная икона Божи

ей Матери. Местное почитание его началось тотчас же,

а потом стало повсеместным. Нетление мощей его обнару

жилось в XIX., во время ремонта Владимирского собора.

Память его празднуется 6 дек. в день преставления,

23 июня вместе с Собором Владимирских святых.

Соч.: Правило митрополита Максима. РИБ. Т.6. СПб., 1880.

Лит.: Ольшевская Л., Травников С. Максим, митрополит Ки

евский // Отечественная история. Энциклопедия. Т. 3. М., 2000.

МАКСИМ МОСКОВСКИЙ, Христа ради юродивый

(ск. 11.11.1433), подвизался в Москве в н. XV в. Почти об

наженный, ходил он по площадям и улицам, терпя голод

и холод. Это было тяжелое время: татарское иго, их не

престанные набеги, засухи, голод, моры — все это угнета

ло русских людей, и блаженный учил их своим примером

терпению и отрешенности от всего земного. «За терпение

Бог даст спасение», — говорил он. После кончины св.

Максим был погребен в церкви Бориса и Глеба, а в 1506

на его могиле был исцелен хромой. Св. мощи блаженного

были обретены нетленными в 1547, и он был причислен

к лику святых. Во время пожара в 1737 св. мощи частью

пострадали, но были собраны, до 1920-х они почивали

в ковчеге в храме св. Максима Исповедника. Память св.

Максиму особенно чтилась в Москве.

Память блж. Максиму отмечается 11/24 нояб.

и 13/26 авг. (обретение мощей в 1547).

МАКСИМ ПОГОРЕЛЬСКИЙ (ск. 13.12.1906), старец,

подвижник благочестия, почитаемый в Вологодской

и Великоустюжской епархии. Старцу Максиму было от

крыто о судьбе последнего царя Николая II. Не раз он го

ворил близким о мученической кончине православного

императора за 15 лет до этого. В пустыню к старцу прихо

дили не только миряне, но и монахи, инокини и духовен

ство. Подвижник мирно отошел ко Господу, предсказав

свою кончину. Сразу же в день похорон начались исцеле

ния. Старец Максим завещал приходить к нему на мо

гилку всем болящим и страждущим. Просил все ему вы

сказывать на могиле и обещал помощь и заступничество.

До наших дней могила старца почитается православны

ми, и поток паломников к ней не уменьшается.

Находится могила подвижника на погосте Пятниц

кой церкви в 10 км от Красавино, под Великим Устюгом.

МАКСИМ ТОТЕМСКИЙ, иерей, Христа ради юродивый

(ск. 16.01.1650), в течение 45 лет служил священником

в г. Тотьме, неся подвиг юродивого Христа ради, был при

жизни чудотворцем. Скончался святой в глубокой ста

рости. Его гробница находилась в городской церкви св.

Параскевы Пятницы, на ней изображены некоторые

220 МАКСИМАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ

из его чудес. Там же была и икона праведника. Причис

лен св. Максим к лику святых в 1715.

В настоящее время мощи прав. Максима находятся

в Максимовском храме г. Тотьмы.

Память прав. Максиму отмечается 16/29 янв.

МАКСИМАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ, обостренное

до крайних пределов стремление русских людей к осу

ществлению своих религиозных идеалов. Максимализм

проходит красной чертой через всю историю духовной

жизни в России. Несомненно, этот максимализм сам

по себе не религиозного происхождения — он связан

с «природными» особенностями русской души, создавав

шимися на всем протяжении русской истории. Безмер

ность русских пространств, отсутствие внутри России вы

соких гор, все «геополитические» влияния определяли

эти особенности русской души. Но будучи «природными»

и определяя стиль и формы духовной жизни, эти особеннос

ти русской души получили для себя особое подкрепление

в некоторых основных чертах христианства, с которыми

они глубоко срослись. Прежде всего это мотив «целост

ности», который придает христианству оттенок радика

лизма; он учит бояться всякой «срединности» и умерен

ности, всякой теплохладности. Христианство, по самому

ведь существу своему, обращено ко всему человеку, хочет

обнять его всего, хочет просветить и освятить всю его ду

шу. В русской душе максимализм получил особую силу;

антитеза «все или ничего», не сдержанная житейским

благоразумием, не контролируемая вниманием к практи

ческим результатам, оставляет душу чуждой житейской

трезвости. Но духовная трезвость, наоборот, очень высо

ко ценится в религиозном сознании русских людей. Эта

духовная трезвость решительно противится тому, чтобы

дать простор в духовной жизни воображению: она одина

ково чуждается как религиозной мечтательности, так

и впадению в «прелесть» через власть воображения. Лю

бопытно отметить, что русские святые, не боявшиеся са

мых тяжелых подвигов, никогда не знали тех форм духов

ной жизни, которые на Западе привели к «стигматам»,

к необычайным видениям, к мистическим культам («сер

дца Иисусова»), к «подражанию» Христу. Все это русским

святым и подвижникам решительно чуждо. Чуждаясь

власти воображения в духовной жизни и строго блюдя ду

ховную трезвость, русские святые и подвижники вовсе

не отвергали идеи «воплощения» духовных сил, но в тон

ком вопросе о соотношении духовного и материального,

божественного и земного начала избегали обеих крайнос

тей — смешения и разделения двух сфер бытия. Все, что

могло бы дать хотя бы небольшой перевес материальному

началу (т. е. послужить недолжному смешению их), вос

принималось уже как огрубление духовного бытия — от

сюда, напр., отказ от скульптуры в храме и, наоборот, без

оговорочное поклонение иконописи. Точно так же надо

толковать противление инструментальной музыке в хра

ме и постепенное развитие церковного пения… Можно

разно толковать эти явления русской религиозности,

но все это, конечно, от Логоса, а не вне его, все это насы

щено глубокими и плодотворными интуициями. Пренеб

режение житейской трезвостью, которая могла бы сдер

живать природный максимализм, восполнялось этим

принципом «духовного такта», в котором так явно высту

пает эстетический момент. Прот. В. Зеньковский

МАКСИМОВ ДЕНЬ, народное название трех дней в го

ду — весной, летом и зимой.

Весной, 28 апр./11 мая, так назывался день мч. Мак

сима и иных (286 г.). В этот день во многих местах начи

нали сеять овес.

Начинался массовый сбор березового сока. Этот на

питок с удовольствием пили все — от мала до велика. Им

отпаивали больных лихорадкой, сок давал живительную

силу ослабевшим. Березовый сок пили свежим и заготав

ливали впрок.

Летом, 13/26 авг., это был день обретения мощей блж.

Максима Московского, который среди русских считался

защитником от демонов. К нему обращались с молитвой,

прося его укрепить в вере Христовой. Только чистая вера

православная и благочестивая жизнь могут спасти от де

монов. Если душа чиста перед Богом, то и человек осво

бождается от всяческих порочных страстей, и демоны

с ним ничего уже сделать не могут, никакого вреда ему

не причинят. Если у человека мало добродетелей, в его

душу вселяются демоны.

Зимой, 21 янв./3 февр., так назывался день прп. Макси

ма Грека, который в народе назывался Максим Утешитель.

По русскому обычаю, супруги выходили во двор и, крепко

держась за руки, стряхивали с дерева снег или иней —

на счастье, приговаривая: «Что Бог соединил, то человеку

не разъединить». За утешением в случае беды-ссоры обра

щались к Максиму: крес

тьяне верили что он уте

шит и ободрит, одну беду

отведет, другую загасит,

третьей не даст загореть

ся. Вспоминали в этот

день сердобольных лю

дей, которые помогли

когда-то добрым словом.

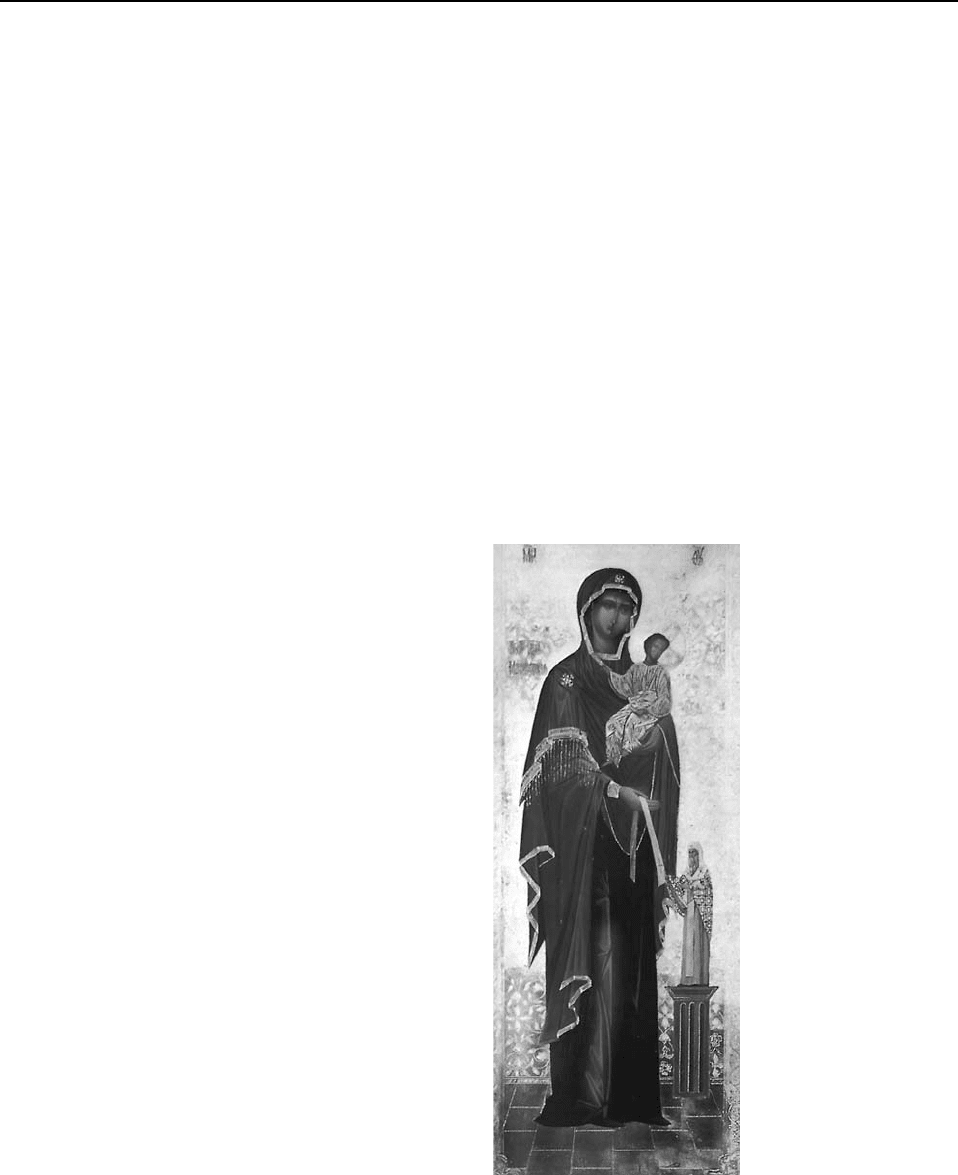

МАКСИМОВСКАЯ, чу

дотворная икона Пресвя

той Богородицы. На ней

Богоматерь изображена

во весь рост, и пред Нею

стоит митр. Максим и при

нимает из пречистых Ее

рук омофор. На ней нахо

дится следующая над

пись: «Сей святый и чу

дотворный образ Пресвя

тыя Богородицы написан

бысть в лето 6807 (1299)

по видению Максима,

митрополита Владимир

скаго и всея России чу

дотворца, родом грека,

по пришествии его из Ки

ева во Владимир, когда он

от путнаго шествия в кел

лии своей мало уснув,

абие видит, аки яве, свет

велик и необычен, и в том

свете явися ему Пречис

тая Дева Богородица, дер

жащи на руку Предвечна

Максимовская икона

Пресвятой Богородицы. XIX в.