Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

421«ОБЪЯТИЯ ОТЧА», ИКОНА

ипостасью, а ап. Павел атомом. Антропология библей

ская утверждает, что человек создан по образу Божию,

носителями которого являются два пола человеческого

рода — мужской и женский (Быт. 1, 27). Образ Божий за

ключается в духовных свойствах человека, т. к. Бог есть

Дух, т. е. в разуме, сознании, способности любить и ве

рить. Следовательно, в неверующих помрачен образ Бо

жий (Еф. 4, 17—24). Образ Божий отражает также и чело

веческое тело, потому что наши тела — храм Духа (1 Кор.

6, 19). Антропология библейская полагает голову орга

ном восприятия: глаза воспринимают свет, уши — звук,

язык — вкус, мозг — мысли. «Что глаз в теле, то ум в ду

ше» (Иоанн Дамаскин. «Точное изложение православной

веры»). Поэтический язык Библии, опираясь на анато

мические представления своего времени, связывает

мыслительную способность человека с его сердцем, а чув

ственность — с внутренностями и некоторыми др. внут

ренними органами. Человек становится человеком

в результате слияния женской яйцеклетки с мужским

сперматозоидом. Синаксарь Субботы мясопустной Трио

ди постной так описывает образование человеческого те

ла: «В третий бо день живописуется сердце, в девятый же

составляется плоть: в четыредесятый же в совершенный

вид воображается». Телесная смерть есть разлучение ду

ши с телом, духовная — осуждение души Богом.

ОБРУЧЕНИЕ (сговор, помолвка), народный обряд, во время

которого жениху и невесте надевали кольца. Чаще всего оно

совершалось в трапезной храма в виде обмена кольцами,

производимого восприемниками. В крестьянской среде

фактически гражданским обрядом обручения был сговор.

Стоглавый Собор (1551) потребовал совершать обруче

ние по церковному чину («а обручение бы и венчание бы

ло бы по божественному уставу все сполна…» (Стоглав).

Придавая обряду обручения значение таинства, Церковь

рассматривала его как основание для решений о нерастор

жимости брачного союза. Г. Котошихин писал о современ

ных ему обычаях в России сер. XVII в.: те, кто отказыва

лись от брака после смотрин невесты, принуждались ду

ховным судом к вступлению в брак. Если налицо был уже

новый брак, то виновный должен был платить бывшей не

весте «бесчестье». В массовом сознании на Руси обручение

или сговор рассматривались прежде всего как гражданский

договор о будущем вступлении в брак, и нарушение дого

вора одной из сторон влекло за собой лишь материальные

последствия: выплату неустойки за нанесенное бесчестье.

Но иногда виновного подвергали уголовному наказанию.

Таковы были нормы обычного права.

«Сговору» великороссов соответствовала церемония

«заручин» у малороссов. После заручин вступление в брак

считалось обязательным действием. Если случалось, что

жених отказывался от вступления в брак уже после совер

шения заручин, то это считалось оскорблением семьи не

весты и часто приводило к судебным тяжбам. Велико было

значение сговора и у белорусов. Хотя во 2-й пол. XIX в. об

ряд венчания и считался обязательным, тем не менее еще

до совершения венчания в некоторых местностях Белорус

сии сговор давал право жениху и невесте вступать в факти

ческие брачные отношения, и со дня сговора или заручин

они назывались уже молодыми, т. е. новобрачными.

В н. XVIII в. обычно-правовые нормы в отношении

брачного договора были ненадолго закреплены в граж

данском законодательстве России. Указом Петра I

от 3 апр. 1702 предписывалось совершать обручение

за 6 недель до венчания и разрешалось после сговора же

ниху оставлять невесту, как и невесте жениха: «… аще бы

жених обручил себе невесту, не узревши ее прежде обру

чения и в самом обручении… мняши яко красна есть

и благообразна не скорбна и здрава, по обручении же аще

бы уведал, яко есть безобразна, скорбна и нездрава, мо

жет от нея быть свободен».

Указ Петра I противоречил догмату об обручении как

части брачного таинства. Поэтому в 1744 в царствование

Елизаветы Петровны был принят Указ, который запре

щал обрученным самовольно оставлять друг друга,

и предписывал Синоду представлять наиболее важные

дела о расторжении обручения на царское усмотрение.

Спустя несколько десятилетий, в 1775, Синод принял

Указ совершать церковное обручение одновременно

с венчанием. Тем самым делалась попытка снять вопрос

о гражданском содержании обручения как предбрачного

договора. Эта попытка не принесла успеха. В последней

трети XIX в. значение предбрачного сговора по-разному

квалифицировалось в светских и церковных судах: если

светский суд признавал необязательность выполнения

обещания о вступлении в брак после обряда обручения,

то церковный суд стоял на противоположных позициях.

В крестьянском быту к. XIX в. значение предбрачно

го договора было размытым. По материалам Владимир

ской губ. можно судить о полярном отношении к нему

в разных местностях. Так, при отказе одной из сторон

от вступления в брак бесчестие невесты «не облагалось

налогом» (Меленковский у.). По данным из Владимир

ского у., за отказ от вступления в брак неустойка не взыс

кивалась, столовые деньги жениху не возвращались. Же

них в свою очередь не возвращал заклад, полученный

от невесты. По поводу бесчестья крестьяне не судились

и штрафов не взыскивали. Иначе подходили к сговору

в Шуйском уезде. За отказ от намерения вступить в брак

платила сторона, нарушившая все обещания. При этом

взыскивалось с избытком за бесчестье.

Лит.: Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву,

обычному и брачному. СПб., 1879; Лещенко В. Ю. Семья и рус

ское православие. СПб., 1999.

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНОГО ПРОСВЕ9

ЩЕНИЯ, основано в 1863 в Москве митр. Филаретом

в целях «распространения в духовенстве и прочих классах

народа познаний религиозно-нравственных, отвечаю

щих Православной Церкви». Оно состояло из 200 членов

духовных и светских лиц и управлялось советом во главе

с почетным попечителем — Московским митрополитом,

имело библиотеку, издавало журналы и пр.После 1917 за

крыто.

«ОБЪЯТИЯ ОТЧА» (УССУРИЙСКАЯ) чудотворная

икона Божией Матери, находится в Уссурийском

в честь Рождества Богородицы женском монастыре.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Объятия

Отча»-Уссурийская совершается 2 раза в году вместе

с праздником Казанской иконы Божией Матери —

21 июля и 4 нояб. по новому стилю. В дни светлого тор

жества всегда совершается праздничный молебен спе

нием акафиста Казанской иконе Божией Матери, водо

освящением, крестным ходом.

422 ОБЫДЕННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

На крестный ход выносятся 2 глубоко почитаемые

святыни — иконы «Объятия Отча» и Казанская (боль

шая), ранее находившаяся в Свято-Николаевском соборе

г. Уссурийска, уничтоженном богоборцами в н. 1930-х.

По традиции многочисленные богомольцы, возвра

щаясь с крестного хода, проходят под чудотворными

иконами при несмолкаемом пении молитвословий

и праздничном звоне колоколов, а затем, с пением «Дос

тойно есть…», препровождают святые иконы на места

обычного их пребывания в храме.

ОБЫДЕННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ, древний русский обы

чай для предотвращения падежа лошадей ткать и вы

шивать полотенце в продолжение одних суток. Для

этой работы девушки села собирались до восхода солн

ца и принимались за работу в полном молчании. К за

ходу солнца полотенце было готово, и девушки, в со

провождении всей деревни, шли, неся над головами

развернутое полотенце в виде покрова. На границе села

полотенце вешалось на заранее водворенный крест.

Обыденное полотенце должно было защитить табун

от черной силы. В иных случаях полотенце клали

на землю и через него гнали табун.

Обычай «обыденного полотенца» давно изжит и забыт,

но до наших дней сохранился узор для вышивки крестом

полотенца, весьма схожий по своей схеме с иконой

свв. Флора и Лавра с Архангелом Михаилом. На вышивке

средняя крупная фигура держит за поводья двух лошадей,

по бокам две другие фигуры с воздетыми руками. Весьма

возможно, что этот узор вышивался на «обыденном поло

тенце» в защиту от вредящей силы, которую пленил Архан

гел Михаил, запретив ей проникать в стойла. Н. Ш.

ОБЫДЕННЫЙ ОБРЯД, магический ритуал в течение

одного дня (от восхода до захода солнца) или одной ночи

(от захода до восхода солнца) по обету перед Богом совер

шить определенное действие — возвести церковь, сру

бить крест, выткать холст, полотенце, рубаху.

На Руси издревле существовал обычай в случае голо

да, мора, войны строить обыденные церкви. Возведение

их начиналось с рубки деревьев в лесу и завершалось

освящением церкви и службы в тот же день. Во многих

городах России до сих пор стоят церкви, в названиях ко

торых присутствует слово «обыденный». Обыденные

холст или полотенце ткали как можно длиннее, а выткан

ное полотно жертвовали в церковь, вешали на икону или

несли на придорожный крест, опоясывали им церковь,

дом, обходили село. Изготовление обыденного полотна

сопровождалось подобным же мужским ритуалом — руб

кой и установкой обыденного креста, обычно очень

большого. В совершении обыденного обряда принимали

участие почти все жители деревни или определенного го

родского прихода. Русские люди верили, что таким обра

зом Бог откликнется на их молитвы и спасет от голода,

мора и вражеского нашествия. О. П.

ОБЫСК ЦЕРКОВНЫЙ, в России до 1917 письменный

акт, совершаемый причтом церкви перед венчанием. На

чиная с 1802 в шнурозапечатанной книге, которая выда

валась консисторией за подписью члена, велась запись

всех сведений о брачующихся лицах. Акт введен в 1765,

а его форма была составлена в 1837 по образцу «венечных

памяток» Древней Руси. Под актом должны были быть

подписи священника, свидетелей или поручителей,

причта и жениха и невесты. Помимо всего прочего зано

сились копии всех представленных документов.

ОВИНОВСКОЕ «УСПЕНИЕ», чудотворная икона Пре

святой Богородицы. Находилась в мужском Паисиево-Га

личском монастыре Костромской епархии, на берегу Га

личского озера. В царствование вел. кн. Димитрия Дон

ского некий боярин Овин, живший недалеко от этого мо

настыря, который тогда назывался Никольским, задумал

построить в нем новую церковь вместо старой, обветшав

шей. При начале постройки в 1425 году неизвестный че

ловек принес ему икону Божией Матери и посоветовал

посвятить храм Успению Пресвятой Богородицы. Боя

рин так и сделал и принесенную икону поставил в храме,

и с этого времени икона получила название Овиновской.

Московский кн. Василий Васильевич взял было эту икону

в Москву и поставил в соборе, но в ту же ночь она неви

димой силой была перенесена в прежний монастырь.

Сейчас Овиновская икона пребывает в Успенском

храме Паисиево-Галичского женского монастыря.

Празднуется 15/28 авг.

ОВРУЧСКИЙ ВАСИЛЬЕВСКИЙ женский монастырь,

Волынская епархия, учрежденный в 1910 из женской об

щины, основанной в 1906

при Васильевском храме,

в Овруче. Этот город,

первоначально имевший

название Обруч (объяс

няемое, по местному пре

данию, тем, что на верху

окружавших этот город

земляных укреплений бы

ли деревянные брусья,

имевшие вид обручей),

с 946 служил столицей

Древлянского княжества,

сменившею разоренный

и сожженный вел. кн. Оль

гою г. Коростень. С глубо

кой древности г. Овруч

украшался воздвигнутым в нем в честь св. Василия Вели

кого храмом византийского стиля. Этот храм был постро

ен в 997 св. равноап. кн. Владимиром и ревностно был

украшаем его потомками. Восточная его часть расположе

на в виде 3 полукружий, или апсид, из которых среднее,

большее по размеру, было занято алтарем, а меньшие, бо

ковые, служили местом для жертвенника и ризницы.

Стены храма устроены из тонкого кирпича (в состав ко

торого входят камень, стекло и песок) в виде лепешек,

с перемежающимися рядами весьма красивого камня яр

кокрасного цвета; прорезывающие стены окна этого

храма — греческие, узкие, вверху овальные; своды храма

были выведены из глиняных горшков или т. н. голосни

ков — для усиления звуков. Все здание было увенчано

5 изящными куполами с десятигранными главами с си

явшими на них крестами. Не только купола и главы, но,

повидимому, и вся крыша храма были вызолочены, по

чему он и назывался «Златоверхим». Внутри весь храм

был богато украшен фресковою живописью. В 1240

и 1299 Златоверхий храм подвергался ограблению и разо

рению от татар, в 1321 — от литовцев, но каждый раз был

снова восстановляем благочестивыми овручанами, как

Церковь Василия Великого.

К. XII в.

423ОДИГИТРИЯ

глубоко чтимая национальная святыня, как дорогая для

них память и гордость их предков.

В 1907–11 древний храм восстановили в формах XII в.

Одновременно для сестер возвели комплекс остальных

каменных монастырских сооружений.

В 1935 обитель была упразднена, впоследствии возро

дилась. Повторно закрыта в 1959 и снова действует с 1989.

Святыней монастыря является частица мощей прмч.

Макария (ск. 1678), родив

шегося и подвизавшегося

некоторое время в Овруче.

«ОГНЕВИДНАЯ», чудот

ворная икона Пресвятой

Богородицы. На ней изоб

ражается Богоматерь без

Младенца Иисуса, с ли

цом, обращенным в пра

вую сторону. Одежда на

Пресвятой Деве красного

цвета, что и послужило по

водом к наименованию

иконы «Огневидною».

Празднуется 10/23 февр.

Прот. И. Бухарев

ОДЕССКИЙ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ монас9

тырь, Херсонская губ. В 1826–37 был возведен каменный

храм во имя Архангела Михаила. В 1841–44 здесь был

устроен женский монастырь с училищем для девочек-си

рот из духовного сословия. Для подсобного хозяйства был

приобретен живописный участок у моря на Среднем

Фонтане и основан монастырский хутор. Здесь в 1846 бы

ла освящена церковь Воскресения Христова. У Михай

ловского монастыря часто происходили городские тор

жества. Отсюда с 1849 начинался ежегодный крестный ход

через Одессу в память основания города. Возле обители

епархиальные власти, муниципалитет и гарнизон Одессы

благодарили Господа за спасение города при обстреле вес

ной 1854 англо-французской эскадрой во время Крым

ской войны. В 1871 приют при обители преобразовали

в Епархиальное женское училище. Духовником сестер

монастыря был св. прав. протоиерей Иона Атаманский —

настоятель одесской Николаевской портовой церкви.

В 1923 и 1930 соответственно монастырь и скит были

упразднены. В 1942 возродились. При этом Воскресен

ский храм переосвятили во имя св. Марии Магдалины.

В монастыре же в одном из зданий устроили новую Ми

хайловскую церковь, т. к. старая была взорвана в 1931.

После освобождения города советскими войсками

от гитлеровцев сестры ухаживали за ранеными, чинили

и шили обмундирование, собирали вещи для бойцов.

Получила обитель и правительственную телеграмму

с благодарностью, опубликованную в прессе. Невзирая

на это, в 1945 скит закрыли вторично. В 1961 снова за

крыли и монастырь. В 1991 началось возрождение обите

ли. На втором этаже парадного монастырского корпуса

восстановлен устроенный в 1942 Михайловский храм.

С 1992 ежегодно 2 сент., в день основания Одессы, со

вершается всегородской крестный ход с преднесением

чтимой одесской святыни — Касперовского чудотворно

го образа Божией Матери, хранимого в кафедральном

Успенском соборе, от монастыря к Соборной площади.

Святынями монастыря являются иконы Божией Ма

тери Гербовецкая, Смоленская, «Скоропослушница», Ивер

ская, частицы мощей преподобных Печерских старцев,

св. Варвары, прпп. Кукши Одесского и Гавриила Афон

ского, прав. Ионы Одесского.

Есть регентская школа и дом милосердия. Действуют

трапезная для бедных и неимущих, 5 школ духовного про

свещения, мастерские по пошиву облачений, изготовлению

утвари, реставрации икон, вышивке золотом и бисером.

ОДЕССКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь — см.: УСПЕН9

СКИЙ мужской монастырь в г. Одессе.

ОДЕССКОЕ подворье АФОНСКОГО АНДРЕЕВСКОГО

монастыря. Основано в 1887. Храм был один, 2-этажный:

вверху во имя св. Сергия Радонежского и внизу — во имя

св. Андрея Первозванного.

ОДЕССКОЕ подворье АФОНСКОГО ПАНТЕЛЕИМО9

НОВСКОГО монастыря. Возникло в к. XIX в. Был храм

во имя св. Пантелеимона, с 3 приделами. Закрыт в 1923.

В 1995 на месте бывшего подворья основан Пантелеимо

нов мужской монастырь.

ОДЕССКОЕ подворье АФОНСКОГО РУССКОГО ИЛЬИН9

СКОГО скита. Основано в 1884 с целью оказывать по

мощь паломникам, направляющимся на Афон. Храм

во имя Божией Матери «Млекопитательницы». В 1922

подворье было закрыто. В 1995 на месте бывшего подво

рья основан Ильинский мужской монастырь.

ОДИГИТРИЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ

монастырь, Оренбургская губ. Находился в Челябинске.

Основательницей его была крестьянка Анна Максимовна

Полежаева. С самых юных лет она стремилась к уединен

ной благочестивой жизни и, наконец, испросив благосло

вение Божие, поселилась одна в келии на своей родине.

Когда ей исполнилось 26 лет, она удалилась в пустынное,

безлюдное место и там, на острове, на оз. Чебаркул (близ

с. Чебаркула, Троицкого у.), с 3 девицами, пожелавшими

оставить мирскую жизнь, устроили себе 3 келии-землян

ки, и, проводя все вре

мя в молитвенном по

двиге и трудах, они

прожили здесь полтора

года. В 1854 они осно

вали монастырь. Перед

1917 в монастыре было

2 храма: в честь иконы

Божией Матери Оди

гитрии и в честь Возне

сения Господня. При

монастыре была шко

ла. После 1917 монас

тырь утрачен.

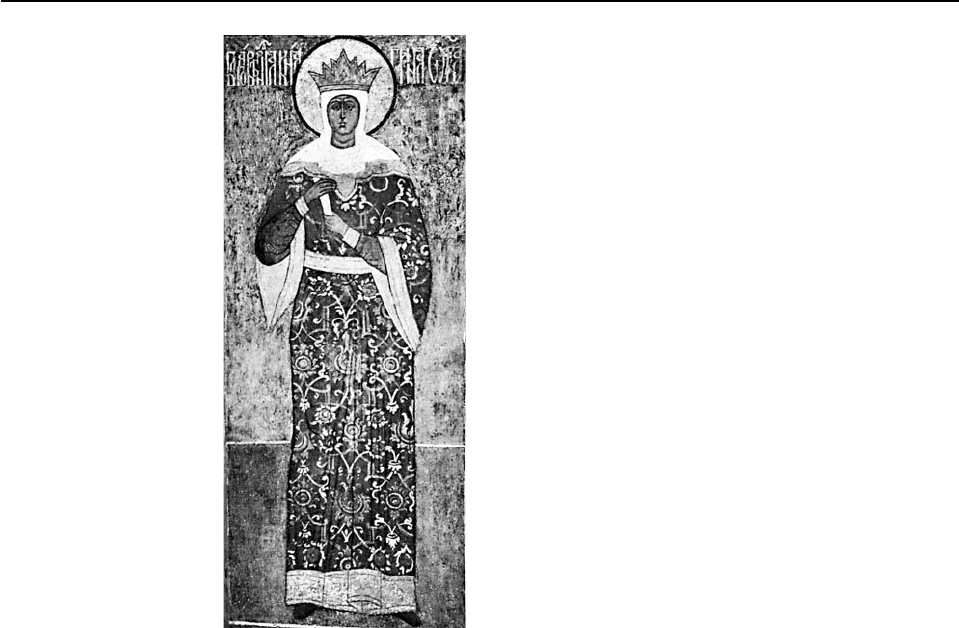

ОДИГИТРИЯ (греч.—

путеводительница, на

ставница), в византий

ском и древнерусском

искусстве: один из ос

новных иконографи

ческих типов Богома

тери с Младенцем.

О возникновении

иконы, положившей

начало подобным из

«Огневидная» икона

Пресвятой Богородицы.

XVIII в.

Икона Божией Матери

«Избавительница от бед»

(Одигитрия). Троицкая церковь

в с. Ташла Самарской обл.

424 «ОДИГИТРИЯ» АФОНСКАЯ, ИКОНА

ображениям, повествует древнее предание. В Констан

тинополе особо почитался храм Одигие (Одигон), по

священный Богоматери. С началом иконоборчества

в 726–730, желая сохранить чудотворную икону Богома

тери, служители храма Одигие закрыли образ тканью,

обмазали глиной и прибили к стене так, чтобы икона

не была видна. Однажды покров упал, и образ Богоро

дицы просиял. Последовательница иконоборцев, некая

Анна, подошла к иконе и, оскорбляя Богородицу, бро

сила в нее нож. Лезвие пронзило левое око Младенца,

и тотчас женщина почувствовала страшную боль в ле

вом глазу. Вскоре она ослепла.

Образ из храма Одигие, именуемый «Одигитрией»,

символически отображает догмат о спасении, которое

возможно только через воплотившегося Бога — Иисуса

Христа. На иконе и в последующих изводах Богоматерь

указывает правой рукой на Младенца как на истинный

путь к спасению.

По молитвам верующих перед иконой «Одигитрии»

происходило много исцелений. Первым стало прозрение

слепцов, пришедших в храм по указанию Пречистой Де

вы. Избавление от слепоты нужно понимать как духов

ное прозрение, которое дается молящимся перед иконой.

Наиболее известные иконы, относящиеся к типу

«Одигитрии»: «Всецарица», «Грузинская», «Иверская»,

«Иерусалимская», «Казанская», «Петровская», «Скоропос

лушница, «Смоленская, «Тихвинская», «Троеручица».

«ОДИГИТРИЯ» АФОНСКАЯ, чудотворная икона Пре

святой Богородицы. Находится на Афоне в Ксенофской

обители. С незапамятных времен прежде находилась

в Ватопедском монастыре, но в 1730 при запертых две

рях скрылась не только из храма, но и из монастыря.

Отцы обители долго разыскивали икону и, когда услы

шали, что она находится в Ксенофской обители, немед

ленно послали туда иноков. Иноки принесли икону

и поставили на прежнее место. Несмотря на это, она

опять скрылась и явилась в Ксенофской обители, где

и пребывает доныне.

Празднуется 21 янв. /3 февр.

ОДИГИТРИЯ ВЫДРОПУЖСКАЯ — см.: ВЫДРОПУЖ9

СКАЯ чудотворная икона.

ОДИГИТРИЯ МАКАРЬЕВСКАЯ — см.: МАКАРЬЕВСКАЯ

«ОДИГИТРИЯ».

ОДИГИТРИЯ МОСКОВСКАЯ, икона Божией Матери

в московском Вознесенском Девичьем монастыре, напи

сана в XVII в. на доске, оставшейся обгорелой после

пожара в Москве в 1482. На доске этой была еще более

древняя икона «Одигитрия», изображение которой

в огне исчезло. В н. ХХ в. икона эта была роскошно

украшена драгоценностями. Праздновалась 7 июля.

После 1917 драгоценности были украдены, а вместе

с разрушением монастыря утрачена и сама икона.

«ОДИГИТРИЯ» НОВОМОСКОВСКАЯ, мироточивая

икона. Находится в церкви Покрова г. Новомосковска

Днепропетровской епархии. История иконы нераз

рывно связана с историей храма. В 1880 в Свято-По

кровском храме Новомосковска (в ту пору с. Кулебов

ка Новомосковского у.) уже находилась икона Божией

Матери «Одигитрия».

В к. 30-х ХХ в. храм был закрыт, а затем разрушен.

Икона попала в дом неверующих людей, и ей не воздава

ли никакого почтения. По Промыслу Божию в семью для

помощи в хозяйственных делах пришел верующий муж

чина. Найдя икону Царицы Небесной в небрежении,

не раздумывая, забрал ее домой.

После Великой Отечественной войны по просьбе

жителей с. Кулебовка на месте разрушенного храма

была построена глиняная церковь в честь Покрова Бо

жией Матери; и бережно хранимый образ был постав

лен в этой небольшой церкви. А когда возвели Покров

ский храм, икона Божией Матери «Одигитрия» была

перенесена туда.

В сент. 2000 прихожанка Мария Григорьевна Шамшу

рина, прикладываясь к этой иконе, увидела под стеклом

выступившие маленькие капельки мира. Об этом сооб

щили настоятелю храма. Стали наблюдать за иконой: ми

роточение продолжалось 2 недели.

В настоящее время капли мира как бы застыли.

Но перед мироточивой иконой Божией Матери постоян

но совершаются молебны с акафистами; чудотворная

икона распространяет особую благодать: необыкновен

ный мир наполняет сердца людей. Перед иконой совер

шаются многочисленные исцеления.

Икона празднуется 28 июля/10 авг.

ОДИГИТРИЯ ПСКОВСКАЯ, икона Божией Матери, на

ходилась в городской церкви прп. Сергия с Залужья. На

писана она неизвестно кем и когда, но первое чудо — ис

течение слез из глаз Богоматери совершилось в 1650

и 2 раза повторялось. Стоявшая до этого в келии священ

ника икона с торжественностью была внесена в храм

и облачена в драгоценные киот и ризу. Празднование

23 июля. После 1917 икона утрачена.

ОДИГИТРИЯ СВЯТОГОРСКАЯ, икона Божией Мате

ри, возвестившая в 1563 простому пастуху-юродивому

свое появление, в 1569 явилась ему же в Псковской

губ., близ пригорода Воронича, на Синичьей Горе, поз

днее названной Святой, на сосновом суку. Поставлен

ная в часовню, чудесно уцелела от пожара, теперь же

находится в каменном Успенском храме устроенного

здесь Святогорского монастыря. Икона благополучно

пережила эпоху советского богоборчества. Чудеса ис

целений от этой иконы продолжают совершаться и по

ныне. Празднование 17/30 июля.

ОДИГИТРИЯ СЕДМИЕЗЕРНАЯ (СЕДМИОЗЕРНАЯ),

чудотворная икона Божией Матери в Петьялах, принад

лежала благочестивому иноку Евфимию (XVII в.), жив

шему в келье на «семи озерах» в 17 верстах от Казани.

В дальнейшем здесь была основана Седмиезерная (Сед

миозерная) Богородичная пустынь, где икона хранилась

как одна из главных святынь Казанского края. Она про

славилась многими чудесами, особенно прекращением

моровой язвы в г. Казани. Ежегодно икону крестным хо

дом приносили в Казань. После закрытия монастыря

советскими властями верующие привезли в Свято-Гу

рьевскую церковь с. Петьял Волжского р-на один

из чудотворных списков Седмиезерной иконы Божией

Матери. С тех пор чудотворный образ Царицы Небес

ной находится в Петьялах. Когда икону внесли в цер

ковь и служили перед ней молебен, со склона холма на

чал бить ключ — святой источник. Это было знамение

Богородицы. С тех пор не иссякает людской поток к ис

точнику иконы Божией Матери «Одигитрии». Оклад

425ОДИГИТРИЯ ЧУБКОВСКАЯ, ИКОНА

Седмиезерной иконы выложен бисером, лики потемне

ли от времени. Люди стремятся приложиться к чудот

ворному образу. С 2000 возобновлены крестные ходы

с иконой. Среди святынь храма — чудотворный крест,

который особо почитается верующими.

ОДИГИТРИЯ СМОЛЕНСКАЯ — см.: СМОЛЕНСКАЯ

«ОДИГИТРИЯ».

ОДИГИТРИЯ СУПРАСЛЬСКАЯ — см.: СУПРАСЛЬ9

СКАЯ «ОДИГИТРИЯ».

ОДИГИТРИЯ УСТЬНЕДУМСКАЯ, икона Божией Мате

ри. До 1920-х находилась на месте, избранном Самой Бого

родицей, повелевшей жителю Пошехонья старцу Леониду

взять ее из Маржевской Николаевской пустыни на Север

ной Двине и основать храм на р. Лузе, Сольвычегодского

уезда. Не имея возможности устроить храм в точности

на указанном месте, старец Леонид основал его на мысе

под Черным озером, при р. Недуме. Здесь возник Устьне

думский монастырь. Икона праздновалась 28 июля.

ОДИГИТРИЯ УСТЮЖСКАЯ, икона Божией Матери.

До 1920-х находилась как дарственная от князей ростов

ских с 1290 в г. Великом Устюге, Вологодской губ. В 1328

была украдена новгородцами. Божья Матерь наказала их

и заставила возвратить икону обратно. Пред ней совер

шилось множество исцелений. Икона была богато укра

шена. Праздновалась 28 июля. В 1920-е утрачена.

«ОДИГИТРИЯ» ФИЛЕРМСКАЯ, чудотворная икона

Пресвятой Богородицы. По преданию, написана св. еван

гелистом Лукой и им же

препровождена в Еги

пет к назареям, т. е. ли

цам, посвятившим свою

жизнь иноческому по

движничеству, откуда

по времени она была

перенесена в Иеруса

лим. В V в. греческая

имп. Евдокия, супруга

Феодосия Младшего,

посещавшая Святые

места, перевезла эту

икону в Константино

поль, где она торжест

венно была поставлена

во Влахернской церк

ви. Отсюда икона была

взята в XIII в. западны

ми христианами, когда

они овладели Конс

тантинополем; после

она досталась рыцарям Иоанна Иерусалимского, кото

рые принесли ее с собой на о. Родос. Когда в н. XVII в.

этот остров был взят турками и рыцари переселились

на Мальту, то туда перенесли с собою и Филермскую ико

ну. В к. XVIII в., когда французы овладели о. Мальтой,

рыцари прибегли под покровительство русского имп.

Павла I и избрали его своим великим магистром и защит

ником Мальтийского ордена. В то же время, 12 окт. 1799

они перенесли в Гатчину и чудотворную Филермскую

икону «Одигитрии» вместе с частью древа Креста Господня

и десною рукою славного Пророка, Предтечи и Крести

теля Господня Иоанна. Эта святыня внесена в Гатчинскую

придворную церковь, а оттуда — в Петербург, в церковь

Зимнего дворца. 12 окт. 1800 установлено празднование

в память перенесения из Мальты в Россию части Креста,

чудотворной Филермской иконы Богородицы и правой

руки Иоанна Крестителя.

После 1917 Филермская икона как собственность

Императорской семьи была отправлена в Данию вдовст

вующей императрице Марии Федоровне, матери имп.

Николая II. После ее смерти в 1928 вел. княгини Ольга

и Ксения передали святыню митр. Антонию (Храповицко

му), который перевез ее в Германию, а в 1932 — в Югос

лавию, где она затерялась.

В 1994 во время визита патр. Алексия II в Югославию,

Филермская икона была найдена в тайнике Цетинского

монастыря в Черногории. В 2001 список с древнего обра

за был доставлен в собор св. Павла в Гатчине.

На иконе представлено оплечное изображение Бого

матери без Младенца. Отличительной чертой образа яв

ляется изображение нимба Пречистой Девы на фоне

мальтийского креста, которое было введено в иконогра

фию по велению имп. Павла в 1799 г.

Празднуется 12/25 окт.

«ОДИГИТРИЯ» ХРИСТОФОРОВСКАЯ, чудотворная

икона Пресвятой Богородицы. Один из списков чудотвор

ной иконы Смоленской «Одигитрии». Названа по имени

Христофора, основателя монастыря в Вологодской еп.,

который впоследствии обращен в приходскую церковь.

Прославилась чудесами в XVI в.

Празднуется 28 июля/10 авг. Прот. И. Бухарев

ОДИГИТРИЯ ЧУБКОВСКАЯ, чудотворная икона Бо

жией Матери. Пребы

вает в Свято-Аннин

ском храме под Старо

дубом. 28 июля/10 авг.,

в день празднования

иконы, сюда съезжа

ются сотни верующих,

десятки священников

со всех уголков бывше

го Союза. Чубковская

икона Божией Матери

«Одигитрия» — одна

из наиболее почитае

мых икон Брянщины.

Чудеса, связанные

с этой святыней, нача

лись с момента ее яв

ления над источником

400 лет назад. По пре

данию, в этом храме

св. Анны перед чудот

ворной иконой моли

лись гетман Богдан

Хмельницкий, а также св. Царь-мученик Николай

со своим св. Семейством.

Возле храма погребена боголюбивая Анна, чубко

вичская помещица, которая все свои средства отдала

на этот храм. Ныне ее могила восстановлена, сооружена

часовня с неугасимой лампадой. По обращению к бого

любивой помещице Анне православный народ получает

исцеления и помощь.

Филермская икона Божией

Матери. Храм Св. Иоанна

Богослова Леушинского

подворья в С.-Петербурге.

Икона Божией Матери

«Одигитрия» Чубковская.

426 ОДРИН НИКОЛАЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Пресвятая Богородица сохранила Свой храм, уберегла

Свою святую икону. И ныне, как и 400 лет назад, Пресвя

тая Богородица являет миру дивные чудеса. В храм прихо

дят благодарственные письма от паломников, избавивших

ся от различных недугов. В 2000 всю Брянщину облетело

сообщение, что во время панихиды за упокой 118-ти погиб

ших моряков подводной лодки «Курск» 118 свечей, сгорев,

окрасили песок, в котором они стояли, в цвет крови. Под

свечник с огарками и огромным, цвета варенья из черной

смородины, пятном долго стоял в церкви перед чудотвор

ной иконой, пока песок не захоронили в специальном па

мятном знаке на церковном дворе.

ОДРИН НИКОЛАЕВСКИЙ монастырь, Орловская губ.

Находится при р. Песочной и Одринке у д. Одрино в 7 км

от г. Карачева.

Основан как мужской в XV в. Первое упоминание

о монастыре встречается в грамоте, составленной доче

рью Литовского кн. Ольгерда инокиней Евпраксией.

Под именем Одриной пустыни значится в писцовых кни

гах 1626 и 1627. Утвержден в 1697 по благословению

патр. Адриана. Основанием монастыря послужило обре

тение чудотворного образа свт. Николая тремя родными

братьями-брянчанами.

Расцвет обители приходится на игуменство иеромо

наха Варнавы (1705–20). В 1720 на монастырь напали

разбойники. В нем все сожгли и разграбили, а игумена

Варнаву предали огненной пытке.

После реформ Екатерины II монастырь оказался за

штатным.

В 1834–56 монастырь достиг своего величия и благо

лепия. При нем был введен Афонский устав, тогда же

прославилась чудотворная икона Божией Матери «Спо

ручница грешных».

Последний игумен — архим. Феодосий (1886–1924).

При нем в 1900 была устроена на средства монастыря

церковно-приходская школа.

Перед 1917 в монастыре были:

– собор свт. Николая с 5 куполами и 5 приделами:

во имя свт. Николая; во имя иконы Божией Матери «Спо

ручница грешных»; во имя иконы Божией Матери «Утоли

моя печали»; во имя Воздвижения Креста Господня; во имя

иконы Божией Матери «Знамение» с колокольней (1707).

В 1898 был повешен большой колокол весом в 368 пудов;

– игуменский дом 2-этажный с колоннами (1825–60);

братский корпус (1856) с храмом во имя свтт. Петра,

Ионы и Алексия; надвратный храм во имя Иоанна Воина

с приделом прп. Сергия Радонежского; 2-этажная гостини

ца с колоннами (до 40 меблированных номеров, 1890).

Монастырь был обнесен двумя кирпичными оградами:

внутренней (1200 м) и внешней (17 км). Всего до закрытия

монастыря насчитывалось до 90 кирпичных строений.

Святынями монастыря были: чудотворная икона свт.

Николая (ей более 500 лет); чудотворная икона Божией

Матери «Утоли моя печали»; икона Божией Матери

«Споручница грешных» находилась в монастыре, про

славилась как чудотворная в 1843. Первый список с этой

иконы стал тоже чудотворным, находится по сей день

в Николо-Хамовническом храме г. Москвы. Иконы эти

прославились чудотворными исцелениями и привлекали

в монастырь много богомольцев. Особенно много палом

ников собиралось в монастырь на крестные ходы, кото

рые устраивались из обители в г. Карачев 2 раза в год —

по четвергам 8-й недели в Пасхе, в память избавления

от чумы, и 26 авг., причем икона св. Николая Чудотворца

оставалась в городе 2 месяца. Посреди монастырского

двора — святой колодезь в честь свт. Николая.

При советской власти монастырь был разграблен,

святыни утрачены, многие здания разрушены.

В 1922 в монастыре была размещена детская колония.

С 1922 по 1925 на территории монастыря находилась ко

манда военного полигона Западного фронта. 17 июля

1924 монастырь был закрыт окончательно. В 1930 были

взорваны и разобраны соборный храм и колокольня.

Монастырь начал восстанавливаться в 1995, но уже

как женский. В настоящее время в монастыре сохрани

лись 2 старинные постройки: игуменский и братский кор

пуса. В братском корпусе находятся действующий храм

во имя Трех святителей — Василия Великого, Григория Бо

гослова и Иоанна Златоуста, ризница, трапезная и кельи.

ОЗЕРЯНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди

цы. Находилась в Преображенском Куряжском монасты

ре. Явилась в к. XVI в.

на месте, называемом

Озерянкой, отстоящем

от Харькова в 35-ти вер

стах на юго-восток, где

впоследствии устроена

была и пустынь, называ

емая Озерянской. Во

время татарских набегов

на Малороссию один

крестьянин из с. Озе

рянки вышел летом ко

сить траву на лугу; вдруг

под ударом косы послы

шался человеческий

стон. Косец наклонился

и увидел икону Божией

Матери и пред нею го

рящую свечу. Икона бы

ла написана на холсте

и от удара косы разрезалась на две половины. Крестья

нин взял обе эти половины иконы со свечою, принес

домой и поставил подле других икон. На другое утро

с удивлением увидел он, что разрезанные части иконы

соединились, и так плотно, что остался только самый

слабый след разреза.

В Озерянской пустыни пребывала святая икона

до упразднения этой обители, т. е. до к. XVIII в. Тогда

икона перенесена была в Куряжский монастырь, а по за

крытии и этого монастыря — в Харьков, в Покровскую

церковь. Но когда Куряжский монастырь восстал из раз

валин в н. XIX в., то по прошению иноков того монасты

ря чудотворная икона была возвращена им. На поклоне

ние сей иконе стекалось множество жителей из Харькова

и его окрестных селений. Икона была поставлена в Пре

ображенской церкви внутри монастыря, стоящего на го

ре; летом для богомольцев переносили ее в церковь св.

Онуфрия, стоящую под горой и устроенную на роднике.

Родник находился под самым престолом, и из него тру

бой вода проходила в устроенные недалеко от церкви ку

пальни, в которых больные нередко получали исцеление.

Озерянская икона Пресвятой

Богородицы.

427ОКТОИХ

30 окт. ежегодно Озерянская икона приносилась в Харь

ков и оставалась там до Фомина воскресенья.

В настоящее время в Харькове есть несколько чудот

ворных списков с Озерянской иконы. Один из них нахо

дится в Благовещенском кафедральном соборе.

Празднуется 30 окт./12 нояб.

ОКОВИЦКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди9

цы — см.: РЖЕВСКАЯ.

ОКОНСКАЯ икона Божией Матери, неизвестно кем

и когда написанная, чудотворная, находилась в Нижего

родской губ. и уезде, в с. Лыскове. Праздновалась

30 июля. В 1920-е утрачена.

ОКТОИХ (др.-рус. назв. Окт:aй), богослужебная книга

Русской Церкви, включает службы или последования сиз

меняемыми молитвословиями и песнопениями для по

движных дней богослужения седмичного круга.

В 1-й день по субботе, в который Господь Иисус Хрис

тос воскрес, вспоминается событие Его Воскресения.

На греческом языке он называется «(день) Господень»,

по-церковнославянски — неделя (от «не делать»). Рус

ское название, подобно греческому, указывает на свя

щенное событие дня. Затем в седмичные (будние) дни

совершаются службы ликам, или чинам святых. В поне

дельник — службы в честь Небесных чинов бесплотных,

которые в Соборе святых после Божией Матери, Чест

нейшей Херувим, занимают первое место. Во вторник —

в честь Иоанна Предтечи, который проставляется более

всех человеков (Мф. 11, 11). В лице Предтечи Церковь

прославляет и всех пророков. В среду совершается воспо

минание предания Господа на смерть и бывают молит

вословия и песнопения Животворящему Кресту, т. к.

на нем Господь претерпел смерть за нас. В четверг (слав.

«четверт7oк») вспоминаются святые апостолы и Святи

тель и Чудотворец Николай, а в лице его и все святители.

В пятницу (слав. «пят7oк») бывает воспоминание стра

даний Господа и смерть Его на Кресте. В субботу вспо

минаются все преподобные, мученики и все святые

и совершается служба за умерших. Молитвословия и пес

нопения в честь Матери Божией полагаются на каждый

день седмицы, но Она по преимуществу прославляется

в недели, в среду и пяток, когда положены молитвосло

вия Кресту. Матерь Божия стояла при Кресте Господа,

сострадая Распятому, поэтому Церковь, прославляя стра

дания, смерть и Воскресение Христово, при этом про

славляет и Матерь Божию.

Каждое последование содержит для седмичных дней

(с понедельника по субботу) милитвословия и песнопения

вечерни, повечерия, утрени и литургии, а для недель, кроме

того, малой вечерни и полунощницы. Семь таких служб,

иначе восследований, которые принадлежат семи дням

седмицы и поются в продолжение седмицы одним напе

вом (слав. «глас»), в Октоихе называются «гласом». Глас7oв

в нем восемь — на восемь седмиц. Отсюда он получил на

звание «Осьмогласник», «Окт7оих» (7οχτ7ω — восемь,

7ηχοζ — глас). Все последования восьми гласов печатаются

большей частью в двух частях, по четыре гласа в каждой

части. К той и др. части присоединяется Канон молебный

Пресвятой Богородице, авторства Луки Ласкаря, который

поется и на молебне об избавлении от всякой скорби и пе

чали и на утрени в праздники великих святых. В той и дру

гой частях Октоиха печатаются указания об отправлении

служб общественного богослужения, что составляет также

содержание 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 7-й глав Типикона. Пе

ред последованием субботы первого гласа помещается

глава о том, как совершается восследование об усопших,

что является содержанием 14-й главы Типикона, при этом

печатаются и самые молитвословия панихиды.

Молитвословия Октоиха обозначаются в богослу

жебных книгах по своему содержанию, напр. «стихиры

Бесплотным», «канон умилительный». Часто молитвос

ловия Октоиха обозначаются в Типиконе словом «дне».

Напр. «тропарь дне», «прокимен дне». Впрочем, так

следует понимать только те указания, которые говорят

о периоде пения Триодей, ибо тогда выражения «проки

мен дне», «тропарь дне» указывают на песнопения Три

оди постной и цветной.

Пение Октоиха в седмичные дни начинается с поне

дельника после Недели Всех Святых и оканчивается пе

ред субботой Недели мясопустной. В воскресенье же оно

начинается с воскресного дня, который следует за Неде

лей Всех Святых и продолжается до пятой Недели Вели

кого поста включительно. Пение всех восьми гласов

в продолжение восьми седмиц и недель называется

в Церковном уставе «столп7oм». Таких столпов в году

шесть. Все они начинаются в определенное время. Стол

пы гласов в разные годы начинаются не в одни числа.

Когда начинается каждый столп Октоиха в известном го

ду, указано в Пасхалии зрячей, находящейся в Типиконе,

ивПсалтири следованной. Там сперва нужно найти клю

чевую букву, или ключ границ, данного года. Найдя ее,

следует отыскать ее затем в Пасхалии зрячей. В послед

ней при ключевой букве показано, в какое число месяца

в данном году начнется каждый столп Октоиха. При этом

должно помнить, что столпы Октоиха ведут счет с Неде

ли Всех Святых, а поэтому до Недели Всех Святых нужно

искать столпы гласов под ключевой буквой, которая от

носится к предыдущему году.

Не поется Октоих по седмичным дням, начиная с мя

сопустной субботы, а по воскресным дням, начиная

с Недели ваий до Недели Всех Святых. Есть и др. дни,

в которые оставляется пение Октоиха. Это бывает в дву

надесятые праздники Господни, случающиеся как в сед

мичные дни, так и в недели, в Богородичные двунадеся

тые праздники и в предпразднества всех вообще двунаде

сятых праздников, случающихся в седмичные дни,

но не в воскресные.

Составителем Октоиха обычно считается св. Иоанн

Дамаскин (VIII в.). Во времена Иоанна Дамаскина

Октоих содержал одни воскресные службы, они были

дополняемы песнописцами IX в. Прибавление их пес

нопений к песнопениям св. Иоанна Дамаскина и соста

вило второй и последний момент в истории образова

ния греческого Октоиха. И до сих пор он содержит одни

воскресные службы. Службы же других дней седмицы,

составленные Феофаном Никейским и Иосифом Песно

писцем, образуют у греков особую книгу, известную под

именем Параклитика и усвояемую Иосифу Песнописцу.

Так, в конце ее встречается замечание: «Конец Октоиха

новаго. Труд Иосифа». Подобное разграничение между

Октоихом и Параклитиком существовало, напр., уже

в XII в.: ок. 1135 один настоятель обители в Сицилии

упоминает в своем духовном завещании между прочими

428 ОЛЕГ РОМАНОВИЧ БРЯНСКИЙ

церковными книгами и еще одну книгу с воскресными

песнями. По мнению Льва Алляция, Параклитики по

лучили свое название от того, что их содержание на

правлено на то, чтобы утешать страждущую от преобла

дания греха душу (греч. «утешаю», «ободряю»). Распрос

транителями Октоиха и Параклитика считаются

прпп. Феодор и Иосиф Студиты (IX в.).

Славянский Октоих в противоположность греческо

му представляет соединение воскресных служб св. Иоан

на Дамаскина и др. песнописцев со службами седмичных

и субботних дней, т. е. с Параклитиком. Где, когда и кем

сделано это соединение, неизвестно. Несомненно лишь,

что славянский Октоих в переводе свв. братьев Кирилла

и Мефодия содержал одни воскресные службы, т. к. пес

нопения их современников Феофана Никейского

и Иосифа не могли еще войти во всеобщее употребление.

Славянский перевод Параклитика принадлежит к позд

нейшему времени — XI или XII вв. По крайней мере, не

которые его части содержатся в одном римском палимп

сесте такого времени. Примерно тогда же появился Па

раклитик и в Русской Церкви. Тому могла способство

вать широко развернувшаяся при Ярославе Мудром (XI в.)

переводческая деятельность на Руси.

За время своего существования в Русской Церкви

Октоих получил некоторые добавления. Так, в XII в. со

ставлена св. Кириллом, епископом Туровским, и, может

быть, им же внесена в Октоих заключительная молитва

современной воскресной полунощницы, а в XIV или

XV вв. внесены Троичны прп. Григория Синаита, поме

щаемые у греков не в Октоихе, а в Часослове. Еще более

прибавлений заметно в печатных изданиях Октоиха,

древнейшими из которых являются краковское 1491

и черногорское 1495, затем московское 1594 и т. д.

К числу таких добавлений относятся, во-первых, кано

ны, читаемые теперь на повечерии: расположенные

по дням и гласам, они встречаются в первый раз в изда

ниях московском 1594, дерманском 1603 и львовском

1630; во-вторых, стихиры Павла Амморейского, при

бавленные ко всем воскресным стихирам на «Господи,

воззвах» не ранее XVIII в., т. к. их нет, напр., в киевском

издании 1699, а равно и во всех предшествовавших;

в-третьих, утренние воскресные Евангелия и литургий

ные Апостолы и Евангелия, помещенные в первый раз

в черниговском издании 1682. Кроме того, в киевском

издании 1699 в конце Октоиха были помещены припе

вы по Троичном каноне, тропари по непорочных, све

тильны воскресны и дневные, Троичны дневные и Устав

с правилами о пении Октоиха с Минеей в Неделю, поне

дельник и субботу, о седмичных светильнах, о том, что

дoлжно читать, когда в субботу поется Аллилуиа, и о пе

нии парастаса. Последнего правила нет в московских

изданиях 1618, 1683, 1718, 1727 и 1731, но зато по срав

нению с киевским изданием они имеют и нечто лишнее:

ексапостиларии и утренние стихиры воскресные и всей

седмицы, Указ о службе всей седмицы и о службе суб

ботней, канон Богородице Феодора Дуки и воскресные

Апостолы и Евангелия. В новейших изданиях Октоиха

прибавления в начале и конце одинаковы.

Ист.: Настольная книга священнослужителя. Изд. 2-е. М.,

1992. Т. 1.

Лит.: Модест. О церковном Октоихе. Киев, 1885.

ОЛЕГ РОМАНОВИЧ БРЯНСКИЙ (в иночестве Васи9

лий), князь, преподобный (ск. ок. 1285), внук князя-му

ченика Михаила Черниговского, сын кн. Романа Брянско

го, основавшего Свенский Успенский монастырь в память

исцеления своей болезни глаз от чудотворной иконы Бо

жией Матери Свенской. Св. кн. Олег основал в Брянске

в 1274 Петропавловский монастырь и стал в нем иноком,

проводя строгую подвижническую жизнь. Иноческое его

имя в точности неизвестно, предполагают, что он был Ва

силий или Леонтий.

Мощи св. Олега Брянского покоятся во Введенской

церкви г. Брянска.

Память блгв. кн. Олегу отмечается 20 сент./3 окт.

ОЛОНЕЦКАЯ И ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ЕПАРХИЯ, осно

вана 22 мая 1828, когда из Новгородской епархии выде

лилась ее значительная часть, включавшая уезды Карго

польский, Олонецкий, Петрозаводский, Вытегорский,

Повенецкий, Пудожский, Лодейнопольский. Епархи

альными архиереями были: Игнатий Семенов, с 22 мая

1828 епископ Олонецкий, с 21 апр. 1835 —архиепископ,

с 17 окт. 1842 — Донской; Венедикт Григорович, с 14 но

яб. 1842 архиепископ Олонецкий; Дамаскин Россов,

с 19 дек. 1850 архиепископ Олонецкий, 7 февр. 1851 уво

лен на покой; Аркадий Федоров, с 29 марта 1851 епископ

Олонецкий, 7 июня 1869 уволен на покой в Александ

ро-Свирский монастырь; Ионафан Руднев — епископ

Олонецкий с 29 авг. 1869, с 28 февр. 1877 — Ярославский;

Палладий Пьянков — епископ Олонецкий с 28 февр.

1877; Павел Доброхотов — епископ Олонецкий с 23 янв.

1882; Назарий — с 1897; Анастасий — с 1901; Мисаил —

с 1906; Никанор — с 1908. Перед 1917 в епархии было

мужских монастырей — 11, монашествующих — 151, по

слушников — 49; женских монастырей — 5, монашеству

ющих — 43, послушниц — 168. Церквей соборных — 10,

приходских — 323, домовых — 15, приписных — 179,

кладбищенских — 19 (всего 590), часовен 1682. Духовен

ства: протоиереев — 24, священников — 332, псаломщи

ков — 242. Библиотек при церквах — 233; церковно-при

ходских попечительств — 18, богаделен при церквах — 1.

Школ двухклассных — 6, одноклассных — 313 (всего —

319), учащихся грамоте — 7630.

После 1917 епархия подверглась чудовищному погро

му и разграблению. Из 2272 церквей и часовен перед 1917

в современной епархии осталось только 59, т. е. менее 3%.

После Великой Отечественной войны епархия входи

ла в состав Ленинградской митрополии. Ее самостоя

тельность восстановлена в 1990.

ОЛЬГА (Вольга, Прекраса, в крещении — Елена), святая

равноапостольная княгиня (ок. 894–11.07.969). Жена

вел. русского кн. Игоря Рюриковича. Относительно про

исхождения кн. Ольги существует несколько летописных

версий. Одни авторы называют ее уроженкой Плескова

(Пскова), другие — Изборска. Одни заявляют, что она

происходила из рода легендарного Гостомысла и перво

начально носила имя Прекраса, но была переименована

Олегом Вещим в свою честь, другие называют ее дочерью

Олега Вещего, третьи сообщают, что она была простой

крестьянкой из с. Выбуты, понравившейся Игорю и по

тому ставшей его женой. В 17 км от Пскова на берегу

р. Великой стоит старинный храм св. Илии Пророка, по

строенный в XV. Псковскими мастерами. В былые време

429ОЛЬГА (ЛОЖКИНА)

на рядом с Ильинским

храмом был 2-этажный

Ольгинский храм, от кото

рого сохранились лишь за

росшие руины. На лужай

ке перед Ильинским хра

мом в 1993, в 1090-летний

юбилей основания г. Пско

ва, установлен памятный

камень с табличкой, ука

зывающей, что Выбуты —

родина кн. Ольги. В руко

писном сборнике XV в.

имеется известие, соглас

но которому Ольга была

болгарской княжной из го

рода Плиски и приведена

на Русь Олегом Вещим

в качестве невесты для кн.

Игоря.

В «Повести времен

ных лет» под 903 сооб

щается о женитьбе Иго

ря на Ольге. В Устюж

ском летописном своде

говорится, что она стала

женой Игоря в 10-лет

нем возрасте. Иоакимов

ская летопись отмечает,

что Игорь имел впослед

ствии и других жен, од

нако Ольгу чтил больше

иных за ее мудрость.

Из договора Игоря с Византией видно, что Ольга за

нимала в иерархической структуре Киевского государст

ва третье по значению место — после вел. кн. Игоря и его

сына-наследника Святослава.

«Повесть временных лет» сообщает, что Ольга приняла

христианство в 955 во время посещения Царьграда. Одна

ко новейшие исследования ученых, опирающиеся на ино

странные источники, показывают, что это событие про

изошло значительно раньше — в правление византийского

имп. Романа I, который был свергнут сыновьями в дек. 944.

После смерти мужа Ольга становится верховной пра

вительницей Руси. Она жестоко подавляет восстание

древлян, устанавливает размеры податей с населения

в ряде русских регионов, создает погосты, где останавли

ваются сборщики даней. В 946 Ольга посетила Царьград,

проводила переговоры с византийским имп. Константи

ном VII Багрянородным и получила от него в дар золотое

блюдо, украшенное драгоценными камнями.

По возвращении на Русь Ольга в некоторых местах

уничтожила языческие святилища и воздвигла христиан

ские храмы. В Киеве был создан деревянный Софийский со

бор. Тщетно пыталась Ольга склонить своего сына Святос

лава в лоно христианства. Он не поддался на уговоры, хотя

многие язычники из его окружения приняли крещение.

В 959 Ольга обратилась с просьбой к императору Свя

щенной Римской империи Оттону I Великому прислать

на Русь миссионеров для проповеди христианства. Ла

тинские проповедники во главе с еп. Адальбертом, при

бывшие на Русь в 962, были враждебно встречены мест

ным населением: одни были убиты, другие бежали

за пределы страны. После этих событий Ольга была от

странена язычниками от верховной власти.

Побывав на будущем месте Пскова, кн. Ольга увиде

ла «трисолнечный луч», озаряющий место слияния рек

Псковы и Великой. Княгиня предсказала, что здесь бу

дет построен храм во имя Живоначальной Троицы

и возникнет великий и славный город. На меcте, оза

ренном чудным светом, св. Ольга установила крест.

По его образцу изготовлен в 1623 «Ольгин крест», уста

новленный перед иконостасом у северной стены Свя

то-Троицкого Псковского собора.

Летописцы сообщают, что Ольге принадлежал замок

Вышгород под Киевом, села Ольжичи и Будутино.

В 968, согласно «Повести временных лет», Ольга ру

ководила защитой Киева, который осадили печенеги.

В следующем году она умерла и была похоронена

по христианскому обряду собственным священником.

В XI в. ее каменный гроб находился в киевской церкви

Богородицы (Десятинной).

Православная Церковь канонизировала княгиню

Ольгу, провозгласив ее святой равноапостольной.

Память равноапостольной Ольги отмечается 11/24 июля.

ОЛЬГА (Ложкина) (1871–10[23].01.1973), блаженная схи

монахиня. Родилась в Егорьевске (по др. данным —

в Дмитрове) Московской губ. в многодетной дворянской

семье. Матушка рассказывала своим чадам, что еще в отро

ческом возрасте она ушла в Каширский Никитский монас

тырь Тульской губ., где приняла постриг с именем Моисея.

В обители она стегала одеяла и шила. После революции

монастырь закрыли, насельниц разогнали. В схиму с име

нем Ольга матушку постриг о. Амвросий Балабановский.

Была репрессирована за веру. После возвращения

из заключения жила в крошечной комнате полуподваль

ного помещения. Соседи по квартире очень хотели вы

жить старицу. Они грозили, что если она выйдет на ули

цу, они не впустят ее обратно, грозили сдать в сумасшед

ший дом, не позволяли самой топить печь, т. ч. в морозы

она сидела в нетопленой комнате и не могла даже согреть

себе чая. Пенсии матушка не получала, ходила в столо

вую и там собирала недоеденные кусочки хлеба.

После войны к матушке стали приходить за помо

щью больные. Она их перекрестит, помажет маслом

из лампады, — и люди исцелялись. Соседи возмущались,

грозили, писали доносы, но юродство ограждало матуш

ку. Ее еще раз забрали в психушку и держали около года.

А потом соседи получили новую квартиру и выехали,

всю квартиру оформили на матушку. Тысячи людей при

няла здесь блаженная. Обычно при ней была одна из ду

ховных дочерей — «дочек» или «Ложкиных», как она их

называла, в последние годы постоянно жила мать Алек

сандра. Матушка видела прошлое, настоящее и будущее,

ей открывалось главное о человеке. Часто она говорила

иносказательно, иногда действием — юродствуя. Мно

гое становилось понятным спустя годы. За много лет

старица предсказала Чернобыльскую катастрофу — она

пророчески в своей квартире совершила все те действия,

которыми потом усмиряли реактор именно 26 апр.,

но за 30 лет до трагедии. Духовными очами она видела

происходящее в разных концах России и сразу вставала

Святая Ольга.

Икона. XIX в. Владимир.

430 ОЛЬГИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

на молитву. Старицу похоронили у храма «Всех скорбя

щих Радость» на Калитниковском кладбище в Москве.

ОЛЬГИНСКИЙ женский монастырь, Пензенская губ.

Находится в г. Инсар. В 1884 было образовано подворье

Пайгармского Параске

во-Вознесенского монас

тыря, преобразованное

в 1909 в Свято-Ольгин

ский монастырь. В 1920-х

закрыт. Возрожден в 1995.

ОЛЬГИНСКИЙ женский

монастырь, Тверская губ.

В 1907 в с. Волговерховье

была открыта Преобра

женская община, в 1909

преобразованная в монас

тырь. Храмы: Спасо-Пре

ображенский с приделами

св. Ольги и св. прор. Иоан

на Предтечи; деревянный

храм свт. Николая Чудот

ворца. В 1918 монастырь

был закрыт. Женский мо

настырь у истока Волги

был открыт для возрожде

ния в нем монашеской

жизни в н. 2000.

ОМСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена 18 февр. 1895. Епархи

альными архиереями были: Григорий — переведен из Тур

кестанской епархии, уволен в 1901; еп. Сергий назначен

в 1901, переведен в Ковно; еп. Михаил в 1903, а в 1905 —

епископ Гродненский; еп. Гавриил назначен в 1905, уво

лен в 1911; Владимир — епископ Омский с 1911. Перед

1917 в епархии было: мужских монастырей — 1, монашест

вующих — 19, послушников — 29; женских монастырей —

4, монашествующих — 21, послушниц — 271; церквей со

борных — 7, приходских — 326, домовых — 81, припис

ных — 55, кладбищенских — 7 (всего — 408), часовен —

257. Духовенства: протоиереев — 13, священников — 397,

псаломщиков — 329. Библиотек при церквах — 227, цер

ковно-приходских попечительств — 175; больниц при цер

квах — 3; богаделен при церквах — 2; при монастырях — 1.

Школ приходских двухклассных — 8, одноклассных — 205,

грамоты — 53 (всего — 266); учащихся — 123 895.

ОНИСИМ, ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный

(XII в.). Мощи его почивают в Ближних пещерах Киево-Пе

черской лавры. Память его празднуется 21 июля/3 авг.

ОНИСИМОВЩИНА, секта поповщинского толка. Соз

дана Онисимом Швецовым, учившим, что Церковь есть

«правое исповедание веры» и что все обетования Спаси

теля о неодоленности Церкви относятся преимуществен

но к исповеданию веры.

ОНИСИФОР ПЕЧЕРСКИЙ, ПРОЗОРЛИВЫЙ, препо

добный (9.11.1148). Был пресвитером Киево-Печерского

монастыря. У него был духовный сын, инок, который

утаивал от него свои согрешения, а Господь их ему не от

крывал. Этот инок умер, и тело его стало издавать смрад.

Отпели его с трудом и положили в пещере, «и пошел та

кой смрад, что и бессловесные твари бегали от той пеще

ры». Ночью явился пресвитеру Онисифору прп. Антоний

и стал упрекать его за то, что в святом месте погребли

нераскаянного грешника. Онисифор стал молиться, го

воря: «Господи, для чего Ты скрыл от меня дела человека

сего?» Ему явился ангел и сказал: «В назидание всем со

грешающим и не покаявшимся было это, чтобы все ви

девшие покаялись!» Пресвитер усилил молитву, и был го

лос к нему: «Если хочешь, помоги ему!» Игумен уже ве

лел удалить тело, но пресвитер Онисифор сказал ему:

«Жаль мне стало брата того, я молился о нем, и был мне

голос от Господа: «Я сказал Аврааму, что ради двадцати

праведников Я не погублю города сего, тем более ради

тебя и сущих с тобой помилую и спасу грешника!»».

Рассказал это, со слов первых черноризцев Печерских,

епископ Владимирский Симон митрополиту Киевскому

Сильвестру. Св. Симон назвал также прп. Онисифора «со

вершенным во всякой добродетели». Прп. Онисифор

погребен в Ближних Антониевых пещерах рядом с духов

ным своим сыном, прп. Спиридоном-просфорником (см.:

Спиридон и Никодим).

Память его празднуется 9/22 нояб. и вместе с Собора

ми Киево-Печерских Отцев.

ОНУФРИЕВЩИНА (аароновщина), секта беспоповцев,

основанная Семеном Протопоповым, в пострижении

Онуфрием (ск. в 1829), попавшим в филипповский рас

кол. Он жил в Анбургском скиту, где скоро образовал

особую секту, не признававшую необходимости соверше

ния брака священным лицом, отвергавшую паспорта

и пр. На «Соборе» онуфриевщина отделилась от филип

повцев и получила название аароновщины, по имени

купца Андрея Жукова (Ааронова).

ОНУФРИЕВЩИНА, секта беглопоповцев, существовав

шая в XIX в. Основана в XVII в. в Нижегородской губ.

на Керженце Онуфрием, который вел там большие спо

ры по поводу писем Аввакума старцу Сергию.

ОНУФРИЙ (ск. 1894), раскольник, основатель бело

криницкой иерархии, был Браиловским епископом, на

писал «окружное послание» в 1860, а потом перешел

к единоверцам (см.: Единоверие) и умер без сана в Ни

кольском монастыре.

ОНУФРИЙ ВЕЛИКИЙ, преподобный (IV в.). Один

персидский царь, не имея потомства, молился Богу

о даровании ему сына — и Бог услышал его. Тут отца

стал искушать демон, убеждая, что ребенок зачат не им,

а прелюбодеем, пусть он бросит новорожденного

в огонь, и если все сказанное — ложь, то Господь сохра

нит его. Царь так и поступил. Но Бог поругаем не бывает:

пламень разделился надвое и оставил младенца невре

димым. Между тем отцу явился ангел Божий, изобли

чил его в безрассудстве и повелел отнести сына, куда

укажет Бог. Дитя совсем не принимало материнского

молока, и царь поспешил в путь, исполняя повеление

ангельское. В пустыне к ним подошла лань и, накормив

младенца своим молоком, побежала вперед, как бы

указывая дорогу. Так они достигли одного монастыря,

игумен которого, извещенный свыше, взял ребенка

к себе на воспитание. В десятилетнем возрасте Онуф

рий ушел в пустыню, желая подражать свв. Илии Проро

ку и Иоанну Крестителю. Луч света привел его к старцу,

обучившему юного подвижника правилам пустынно

жительства. Через несколько лет старец скончался,

и прп. Онуфрий остался в полном одиночестве. Много

скорбей и искушений претерпел он за это время. Когда

Собор в честь

Преображения Господня

в Волговерховском монастыре.

Фотография. К. 90х гг. XX в.