Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

441ОТЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ных заведений в Южной Руси; ректором ее был известный

ревнитель восточной веры ученый грек Кирилл Лукарис,

впоследствии получивший сан Константинопольского

патриарха. После смерти Острожского школа пришла

в упадок и с 1640-х прекратила свое существование.

Острожский играл видную роль в вопросе об унии. Он

принял ее, но понимал унию по-своему. По его замыслу,

главной целью предполагаемого соединения было откры

тие школ, обучение проповедников и вообще распростра

нение религиозного просвещения. Не так понимали унию

ее приверженцы, и Острожскому пришлось выступить

на Брестском Соборе против им же поначалу поддержан

ного дела. Он стал сторонником отделившегося от униатов

Собора православных и его председателя — протосинкела

Константинопольского патриарха Никифора. В 1599

Острожский пытался войти в конфедерацию с протестан

тами для взаимной защиты против католического наси

лия, но эта конфедерация не имела важных последствий.

Дальнейшая борьба с унией при Острожском носила гл.

обр. литературно-полемический характер.

ОСТРОМИР, государственный деятель и полководец

Древней Руси сер. XI в. Новгородский посадник. Остро

мир был «близоком» (свойственником) Изяслава Ярос

лавича и фактически его соправителем, управляя значи

тельной частью Киевского государства — Новгородской

землей. В Софийской первой летописи под 1054 есть за

пись о «посажении» его кн. Изяславом в Новгороде

и о гибели в войне с чудью. Однако еще Н. М. Карамзин

обратил внимание, что, по свидетельству Послесловия

к Евангелию, заказанному Остромиром (см.: «Остроми

рово Евангелие»), в 1057 он был жив.

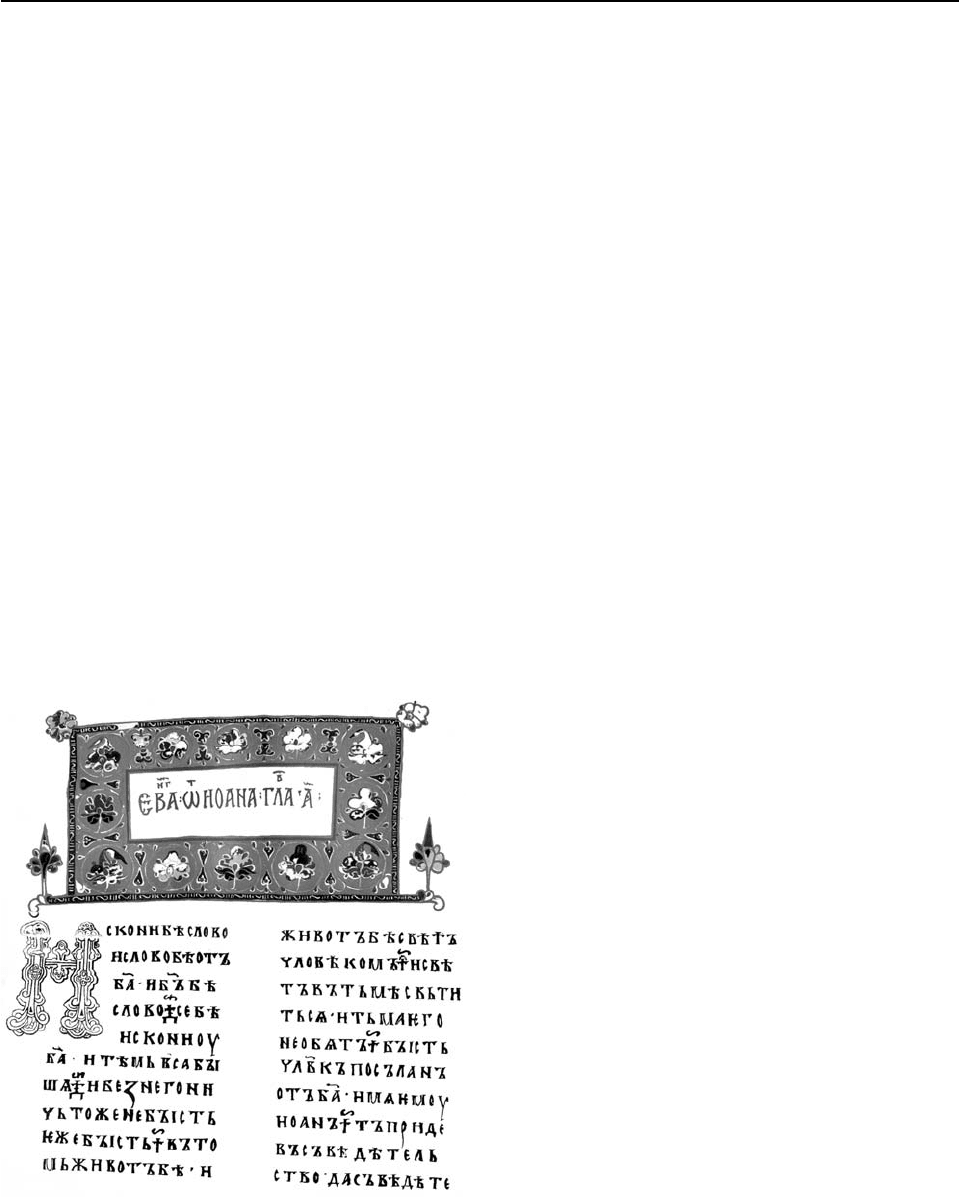

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ, древнейший датиро

ванный памятник старославянской письменности рус

ской редакции. Оно было переписано в 1056–57

в большей части с болгарского оригинала дьяконом

Григорием для Новгородского посадника Остромира,

откуда и получило свое название. Текст «Остромирова

Евангелия» богато и искусно орнаментирован большими

разрисованными буквами, художественными заставка

ми — рамами. Миниатюры по технике выполнения

представляют мастерское подражание т. н. инкрусти

рованной эмали. «Остромирово Евангелие» находи

лось в Воскресенской Кремлевской церкви в Москве,

в 1720 перевезено в Петербург.

В 1805 обнаружено Я. А. Дружининым в гардеробе

Екатерины II и передано в Петербургскую публичную

библиотеку (ныне Государственная публичная библиоте

ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в С.-Петербурге).

«Остромирово Евангелие» — важный источник для из

учения не только старославянского, но и древнерусского

языка, элементы которого отразились в памятнике.

Лит.: Остромирово Евангелие 1056–57 г. / Изд. А. Востоков.

СПб., 1843; Остромирово Евангелие 1056–57 г. СПб., 1883; 2-е

изд. СПб., 1889.

ОСУЖДЕНИЕ, моральное порицание, хула, опорочива

ние. В сознании православного человека чаще всего вос

принимается отрицательно, как грех, согласно слову Бо

жию: «Не судите да не судимы будете».

В «Изборнике 1076 г.» говорится: «Вглядимся в себя,

не осуждая других, ведь много и в нас такого, за что осужда

ем иных». Тому же учит и св. Дмитрий Ростовский: «Не суди

другого за грех, но избавь себя самого от греха осуждения».

Русские пословицы: «Не осуждай и не осужден бу

дешь. Глупый осудит, а умный рассудит. Сперва рассуди,

а там осуди. Не суди других, не осудишься от них».

Когда мы бываем недовольны собой, то осуждаем

не самих себя, не свою душу, а свои поступки; точно так же

надо относиться и к другим людям: осуждать их поступки,

а не их самих, не их душу (Л. Н. Толстой). О. П.

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА, термин обозначения конца

попразднества дванадесятых и великих праздников.

Отдание праздника или последний день попразднества

великих праздников знаменуется особо торжествен

ным богослужением, во время которого исполняются

все молитвы и песнопения, петые в самый праздник.

Первоначально отдание праздника появилось в IV в.

для некоторых великих праздников, напр. для Пасхи,

Пятидесятницы, Рождества, а позже принято Церко

вью для всех великих праздников.

ОТЕНСКИЙ мужской монастырь, Новгородская губ. Нахо

дился на лесистом берегу р. Большой Вишеры, в 50 верстах

от Новгорода. Монастырь уже существовал в н. XV в. под

названием Харитоновой пустыни, по имени архим. Хари

тона. Вскоре после своего возникновения монастырь был

близок к запустению. В 1462 он был возобновлен и переус

троен Новгородским архиеп. Ионой.

Храмов было 3: соборный в честь Рождества Иоанна

Предтечи, другой — во имя Николая Чудотворца и тре

тий — во имя св. Ионы, архиепископа Новгородского.

В этом храме под спудом покоились его мощи. В собор

ном храме находилась местночтимая Тихвинская икона

Божией Матери. 26 июня совершался крестный ход во

круг монастыря, а в Ильинскую пятницу — в часовню над

колодцем, выкопанным, по преданию, самим Ионой.

После 1917 монастырь и его святыни были утрачены.

«Остромирово Евангелие».

442 «ОТЕЧЕСТВО»

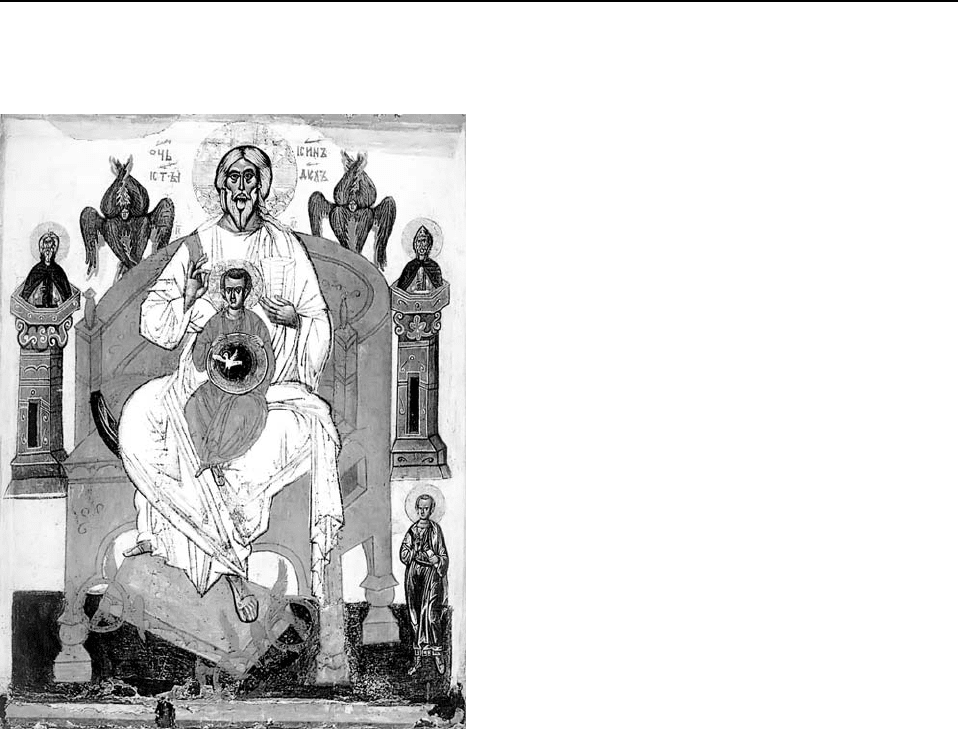

«ОТЕЧЕСТВО», одно из изображений Св. Троицы:

на престоле в белых одеждах старец — Бог Саваоф, на ко

ленях которого Христос в образе отрока; Дух Святой

представлен белым голубем в лучах, исходящих из уст

Саваофа, или окруженным сферою, которую держит

Отрок-Христос. Как самостоятельная икона встречается

в храмах крайне редко, но иногда занимает центральное

место в верхнем ряду икон иконостаса — праотеческом

чине. Изображение Саваофа неоднократно запрещалось

Православной Церковью, начиная с VII Вселенского Со

бора (787), что подтверждено в России Великим Москов

ским Собором в 1655. В. Ф.

ОТКРОВЕНИЕ, проявление Высшего Существа для лю

дей, знакомящее людей с истинной своей сущностью

и с требованиями к нам, предъявляемыми свыше. Оно,

во-первых, открывает людям Божество, т. е. становится

фактом теофании (Богоявления), и, во-вторых, дает воз

можность понять религиозно-нравственное содержание

Божества. Т. о., Откровение не есть человечески-несо

вершенное учение, система. Обыкновенно Откровение

ниспосылается отдельным людям (личное) с тем, чтобы

чрез избранных посвятить в него весь народ (всенарод

ное). Вселенская Церковь признает одно общее, для всех

обязательное высшее Откровение, но иногда мирится

с частными, единичными, Откровениями, напр., св. Фе

одоры, Моисея. Самый совершенный тип Откровения

заключается в христианской религии, причем согласно

христианскому вероучению оно делится на: 1) подгото

вительное, или Ветхий Завет; 2) центральное, или Новый

Завет и 3) окончательное, которое люди получат, когда

наступит конец мира. Христианское откровение, или

Новый Завет, являет людям истину о Боге и дает запове

ди или нормы нравственного поведения, причем буду

щее в Новом Завете намечается только в общих чертах,

ибо «не открылось, что мы будем», говорит ап. Иоанн;

оно, будущее «Откровение славы сынов Божиих», гово

рит ап. Павел, явится когда-нибудь. Символическая кар

тина будущей жизни представлена в последней части Но

вого Завета, в Апокалипсисе.

ОТКРОВЕНИЕ АВРААМА, апокриф сильвестровского

сборника XIV в., вошедший в состав Толковой Палеи,

ведет происхождение от еврейских легенд о праотце

Аврааме, помещенных в книгах Яшара, Мидраша, Гама

ра. Оттуда они перешли к грекам и в переделанном виде

к южным славянам. «Откровение Авраама» заключается

в следующем: отец Авраама, Фарра, делает идолов,

из которых Марумаф, стукнувшись о др., разбивается,

др. ломаются от падения во время отправки их на прода

жу, Варисат сгорает случайно, и это убеждает Авраама,

что они — бессильные, неодушевленные предметы, от

нюдь не боги; Бог же, Творец всего сущего, един и вечен.

Он посылает ему с неба голос, приказывая 40 дней по

ститься, а затем принести Богу жертву. Авраам при помо

щи ангела Иоиля исполняет на горе Хорив приказание,

но дьявол Азазиль пытается совратить его, без успеха

прогнанный ангелом Иоилем. Этот, взяв Авраама, поды

мается с ним на голубином крыле к небу. Здесь они

ослеплены божественно-дивным светом, среди которого

вырисовывается престол, затем 7 небес, преисподняя,

Эдем, где пребывают Адам, Ева и дьявол Азазиль. Авра

ам спрашивает, почему Бог допустил грехопадение,

и в ответ слышит пророчества о судьбе мира, о будущей

жизни, о будущих грехах и преступлениях людских

и узнает, какие их ожидают наказания. Продолжением

Откровения Авраама является «Смерть Авраама».

«ОТКРОВЕНИЕ (видение) ИОАННА БОГОСЛОВА»,

икона, отражающая особенности русского православно

го мировоззрения. Написана в XVIII в. Хранится в Госу

дарственной Третьяковской галерее. Изображение

в среднике иконы включает в себя четыре сцены, 3 из ко

торых соответствуют различным эпизодам Откровения

Иоанна Богослова. Слева вверху представлен Христос

в белом подире — одежде первосвященников, украшен

ной золотой каймой по нижнему краю и по краям рука

вов, с золотым оплечьем и поясом. Отличительные осо

бенности его иконографии: белые волосы, в соответст

вии с текстом Откровения (Откр. 1, 14), и восьмиконеч

ный двухцветный нимб. В левой руке он держит красную

сферу с многолучевой звездой, которую окружают 7 тру

бящих ангелов, а правую возлагает на коленопреклонен

ного Иоанна Богослова. Из уст Христа исходят меч и тру

ба, означающая глас трубный (Откр. 1, 10—20).

Слева от Христа — 7 светильников; в левом верхнем уг

лу средника — сегмент неба с изображением Святого Духа

в виде голубя, сидящего на престоле. Справа изображен

слетающий ангел, вручающий книгу Иоанну Богослову

(Откр. 10, 1—10). Ниже представлена еще одна сцена —

Иоанн Богослов с Прохором на фоне пещеры: Иоанн Бо

гослов прислушивается к гласу небесной трубы, а Прохор

«Отечество». Икона. XIV в.

443ОТКРОВЕНИЕ ПРЕМУДРОСТИ

записывает под его диктовку (это изображение воспроизво

дит иконографическую схему, традиционную для иллюст

рированных Евангелий и икон Иоанна Богослова). Нако

нец, весь нижний регистр занимает сцена благовестия семи

церквам (Откр. 2, 3): на фоне сложного архитектурного со

оружения с множеством стен и башен слева представлен

Иоанн Богослов, получающий от ангела благословление

и свиток с текстом послания, и 7 ангелов в 8-конечных

двухцветных нимбах с развернутыми свитками. Ангелы, об

лаченные в далматики и плащи, стоят каждый во вратах

своего храма. У последнего в нижнем ряду — епископский

омофор. Надписи на фоне воспроизводят соответствующие

изображениям части текста из Откровения.

В отличие от западной традиции, иллюстрации Апока

липсиса в византийском и древнерусском искусстве появ

ляются лишь в относительно позднее время. Самое раннее

известие о подобном изображении на Руси содержится

в письме Епифания Премудрого Кириллу Тверскому (ок.

1415), в котором упоминается о сценах Апокалипсиса

в росписи, исполненной Феофаном Греком в Благовещен

ском соборе Московского Кремля в 1405. Отдельные сцены

Апокалипсиса проиллюстрированы в греческой рукописи

1422 из Парижской Национальной библиотеки.

Иконография отдельных сцен, представленных в «Апо

калипсисе» из Третьяковской галереи, находит параллели

как в иконе н. XVI в. из Кремля, так и в ряде памятников

XVI—XVII вв. — фресках Благовещенского собора Мос

ковского Кремля и в иллюстрированных рукописях.

Показывая историю получения откровения, создате

ли иконографии стремились подчеркнуть прежде всего

исключительный опыт Богообщения, особую причаст

ность Божественной Премудрости, которые позволили

апостолу и евангелисту раскрыть наиболее таинственную

и сокровенную часть божественного промысла. С др.

стороны, не менее важное значение в рассматриваемой

иконе имеет тема благовестия семи церквам. Церковь,

основанная Христом на земле, являлась прообразом тор

жествующей Небесной Церкви будущего века. О подоб

ном понимании свидетельствует

распространенное в православном

мире «Толкование на Апокалип

сис» свт. Андрея Кесарийского (VII

в.): «Он повелел мне о виденном

поведать семи церквам, обозначая

седмеричным числом, оканчива

ющимся в субботу, субботство, то

есть покой будущего века» (Толко

вание на Апокалипсис, II).

Семь ангелов с развернутыми

свитками присутствуют, как пра

вило, на иконах «Премудрость соз

да себе дом». В некоторых случаях,

судя по надписям на свитках, эти

ангелы непосредственно отождес

твляются с ангелами семи апока

липтических церквей, — как это

было в несохранившихся росписях

Золотой палаты Московского

Кремля, исполненных после 1547.

Ист.: София Премудрость Божия.

М., 2000. С. 314. Л. Н.

ОТКРОВЕНИЕ ПРЕМУДРОСТИ

(мистическое учение об Апока

липсисе в русском мировоззрении

и иконописи), заключительная

часть наиболее известного текста

из Книги Притчей Соломоновых

о Премудрости, построившей Сeбe

дом — «оставьте неразумие и жи

вите и ходите путем разума»

(Притч. 9, 6) — звучит как обето

вание вечной жизни и грядущего

прославления праведных в Царст

вии Небесном. Примечательно так

же, что с призывом Премуд

роcти — «идите, ешьте хлеб мой

и пейте вино, мною растворен

ное» (Притч. 9, 5) — перекликает

ся призыв Господа, обращенный

к праведникам в заключительной

Видение Иоанна Богослова. Икона. XVII в.

444 ОТКРОВЕНИЕ ПРЕМУДРОСТИ

главе Апокалипсиса: «жаждущий пусть приходит и жела

ющий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17). По

добное сопоставление не может быть случайным, по

скольку именно в Апокалипсисе и в некоторых др. ново

заветных текстах Бoг открывает человеку картину завер

шения спасительного действия Премудрости и оконча

тельного исполнения Своего предвечного замысла.

Завершение дела спасения человека и окончательное

исполнение предвечного замысла о твари связывалось

в христианском сознании со Вторым пришествием Спаси

теля, которое несло в себе не только суд и воздаяние,

но и откровение Царства Божия во всей полноте его славы.

С особой силой ожидание Второго пришествия и на

ступления Царства Божия проявилось уже в первые века

христианства, что во многом определило содержание

первоначальной христианской культуры и искусства. Это

выразилось не только в широком использовании образов

и мотивов, заимствованных из Апокалипсиса и др. эсха

тологических библейских текстов. Тема спасения и гря

дущего блаженства, уготованного праведным, нашла

свое отражение в отборе и интерпретации ветхозаветных

и новозаветных сюжетов, а также в особых символичес

ких мотивах, которые были широко распространены

в росписях катакомб, скульптуре саркофагов и в др. па

мятниках раннехристианского искусства. К их числу от

носятся многочисленные изображения молящихся —

орант и орантов, которые нередко располагались на фо

не райской растительности и архитектурных сооруже

ний, символизировавших, по-видимому, небесные оби

тели, уготованные праведникам. Сходное значение име

ли также изображения трапез, которые, с одной стороны,

служили символическим указанием на таинство Евхарис

тии, а с др. — могли восприниматься как образы «бла

женных пиров» в Царствии Небесном.

Эсхатологические аспекты учения о Божественной

Премудрости раскрываются в святоотеческой литературе

не сразу. Как известно, самые ранние толкования соот

ветствующих ветхозаветных текстов, принадлежащие

Ипполиту Римскому, Иустину Философу, Оригену, Афа

насию Александрийскому и др. учителям и Отцам Церкви

III—IV вв., отождествляли Премудрость со вторым ли

цом Троицы — Сыном Божиим Иисусом Христом. Что же

касается притчи о Премудрости, построившей себе дом,

то в ней видели прежде всего прообразы Боговоплоще

ния и искупительной жертвы Христа (эти толкования на

шли свое отражение в более позднем богослужебном тек

сте — каноне Козьмы Маиумского на Великий четверг).

Вместе с тем уже в одном из сочинений, приписываемых

свт. Дионисию Ареопагиту (Послание к Титу-иерарху),

трапеза Премудрости сопоставляется с «пирами препо

добных в Царствии Божием». Очевидно, подобные эсха

тологические толкования имел в виду Патриарх Конс

тантинопольский Филофей Коккин (ск. в 1379) в своем

слове на притчу «Премудрость созда себе дом»: «А если

некоторые и будущие блага и обещанные праведникам

веселие, и наслаждение, и брачный пир, которым вели

кий Жених приветствует стекающиеся души, называли

жертвами и трапезою Премудрости, то и они зависят

наибольше от жертв, приносимых теперь».

Тема грядущего блаженства, уготованного праведни

кам, должна была раскрываться прежде всего через образ

Христа как воплощенного Слова и Премудрости. Не

смотря на разнообразие иконографических решений,

уже в самых ранних изображениях Христа, как правило,

присутствуют эсхатологические мотивы — «слава» и пре

столы, окруженные ангельскими силами, изображения

четырех апокалиптических существ, свитков, запечатан

ных семью печатями, агнцев, а также — рая и Небесного

Иерусалима. При этом в некоторых случаях особо под

черкивается мотив «воздаяния», небесной награды, как,

напр., в алтарной мозаике церкви Сан Витале в Равенне

VI в., где Христос вручает мученический венец св. Вита

лию. Среди этих композиций выделяются тройные изоб

ражения Христа Вседержителя как владыки мира и Не

бесного Царя по аналогии с царем земным (примером

древнейших из дошедших до нас изображений является

мозаика апсиды римской церкви Санта Пуденциана

(401—417). Появление подобных изображений нередко

объяснялось воздействием традиционной иконографии

римских императоров. С др. стороны, одним из важней

ших источников для этого иконографического типа по

служили ветхозаветные пророческие видения и образы

Апокалипсиса, т. е. образы Судии, воссевшего на престо

ле, чтобы вершить свой суд. При этом книга или свиток

в руке Христа были не только символом нового закона,

дарованного людям, но и напоминали об апокалиптичес

кой Книге Жизни, запечатанной семью печатями (Откр. 4).

Изображения Христа в «славе» и в окружении небес

ных сил, восходившие к ветхозаветным эсхатологическим

видениям и текстам Апокалипсиса о древнерусском искус

стве на протяжении достаточно долгого времени использо

вались гл. обр. в составе композиций «Страшного суда».

В др. случаях предпочтение отдавалось более простым и ла

коничным по форме и в то же время более универсальным

и символически насыщенным типам. К их числу относил

ся образ Христа Вседержителя. Однако по мере развития

иконографии различные аспекты этого образа могли при

обретать особенное значение. Так, именно эсхатологичес

кое содержание, изначально ему присущее, предопредели

ло возможность создания иконографического типа «Спаса

в Силах», в котором вновь появляются некоторые мотивы,

популярные в раннехристианском искусстве. Др. вариант

подобного иконографического решения представляет нов

городская икона XVI в. «Спас на престоле».

Эсхатологические аспекты, присущие образу Христа,

могли раскрываться также в различных символических

композициях, где Его изображения занимали централь

ное место. Среди них особенное значение имел «Деисус»,

получивший широкое распространение в византийском

и древнерусском искусстве с X—XI вв. (хотя существуют

и более ранние прообразы этого иконографического ти

па, а также письменные свидетельства, позволяющие от

нести его формирование к более раннему времени). Глав

ным содержанием деисусной композиции является тема

Второго пришествия, Страшного суда и грядущего спасе

ния человеческого рода. В центре ее представлен Господь

Вседержитель, восставший на Суд, а по обе стороны

от Него — Богоматерь и Иоанн Креститель, возносящие

заступническую молитву за род человеческий. В более

сложных случаях к Богоматери и Иоанну Крестителю

могли добавляться изображения др. предстоящих — ан

гелов, а также святых, представленных по чинам, — апос

445ОТКРОВЕНИЕ ПРЕМУДРОСТИ

толов, святителей, мучеников и преподобных. Подобный

состав святых присутствует, как правило, в деисусных чи

нах русского высокого иконостаса. Изображение пред

ставленных по чинам святых более отчетливо раскрывает

еще один смысл «Деисуса»: это есть совокупный образ

Церкви Небесной, возносящей свои молитвы перед пре

столом Вседержителя. Примечательно также, что в сис

теме декорации византийского и древнерусского храма

деисусные композиции располагались на границе алтаря

и остальной части храма (так, в мозаиках Софии Киевской

«Деисус» представлен над конхой алтарной апсиды). По

скольку в христианской Церкви алтарь символизирует

собой Царствие Небесное, деисусная композиция, будучи

образом Страшного суда, обозначала тот рубеж, за которым

могло быть достигнуто единение праведных с Господом

Вседержителем, и одновременно с этим являла наглядную

картину такого единения. Следуя этой логике, деисусные

иконы начиная с X—XI вв. помещали на архитраве алтар

ной преграды византийских и древнерусских храмов (это

стало первым шагом на пути формирования высокого

иконостаса). Именно деисусная композиция заняла цен

тральное место в развернутой иконографии «Страшного

суда», которая так же, как и «Деисус», получает распрос

транение начиная с послеиконоборческого времени.

Вопрос о месте происхождения иконографии «Страш

ного суда», бывший предметом напряженных дискуссий

для нескольких поколений исследователей, имеет особый

интерес, поскольку позволяет выявить серьезные разли

чия в эсхатологических воззрениях Западной и Восточной

Церкви. Именно в то время, когда в Византии заверша

лось сложение нового иконографического типа, на Западе

широкое распространение получают иллюстрированные

Апокалипсисы. Западная традиция отдавала явное пред

почтение развернутым иллюстративным циклам, детально

воспроизводившим те таинственные и грозные картины

конечных судеб мира, которыми наполнено Откровение

Иоанна Богослова. Напротив, византийские эсхатологи

ческие воззрения нашли свое выражение в строгой и цель

ной, догматически продуманной картине «Страшного су

да» (примечательно, что в самом Апокалипсисе его описа

ние занимает менее одной главы — Откр. 20, 11—15). В ос

нову ее, наряду с текстами Откровения, были положены

евангельские притчи и некоторые ветхозаветные эсхато

логические пророчества, житийные и апокрифические со

чинения, а также эсхатологические поучения Отцов Цер

кви, в которых были собраны воедино многочисленные

разрозненные свидетельства Священного Писания и цер

ковного предания. Практически не затрагивая темы конца

мира и сопровождающих его разрушений и ужасов, эта

картина сосредоточивалась на образах самого Суда и ко

нечного воздаяния праведным и грешным — как заверше

ния промыслительной деятельности Творца и окончатель

ного исполнения его обетований.

Первым развернутым апокалиптическим циклом

в византийско-русской традиции был, вероятно, «Апока

липсис» в росписях Благовещенского собора Московского

Кремля, исполненных в 1405 Феофаном Греком. Сущест

вует предположение, что интерес к Апокалипсису, так же

как и общий подъем эсхатологических настроений в н.

XV в., был связан с окончанием Великого Индиктиона

(532-летнего пасхального цикла) в 1408 (новая Пасхалия,

созданная в н. XV в., доводилась только до 1492, т. е.

до 7000 от сотворения мира, в котором ожидалось на

ступление конца света и Второго пришествия).

Вместе с тем интерес к эсхатологической тематике

в эту эпоху во многом определялся общими тенденциями

византийской и русской духовной культуры XIV—

XV вв. — расцветом монашеской жизни, сопровождав

шим его усилением мистицизма, широким распростра

нением аскетических идеалов, с особой монашеской

практикой исихазма (безмолвия). Такой вид монашеско

го подвига, известный уже с IV в. в монастырях христи

анского Востока, становится особенно популярным

в XIV—XV вв. Целью его было достижение единения

с Богом через очищение человека и сосредоточение всех

его душевных и духовных сил в непрерывной безмолвной

молитве. Возможность личного Богообщения — реаль

ного обожения — служила для христианских подвижни

ков залогом грядущего единства праведных с Богом

в Царствии Небесном и делала особенно отчетливым об

раз ожидающего их небесного блаженства.

Примечательно также, что в эту эпоху в духе новых

мистических идей развивается и традиционное святооте

ческое учение о Премудрости Божьей. Так, по мнению

Филофея Коккина, главным действием Премудрости в че

ловеке является «возможность познавать и ощущать свое

го Творца и Зиждителя». В своих речах, посвященных ис

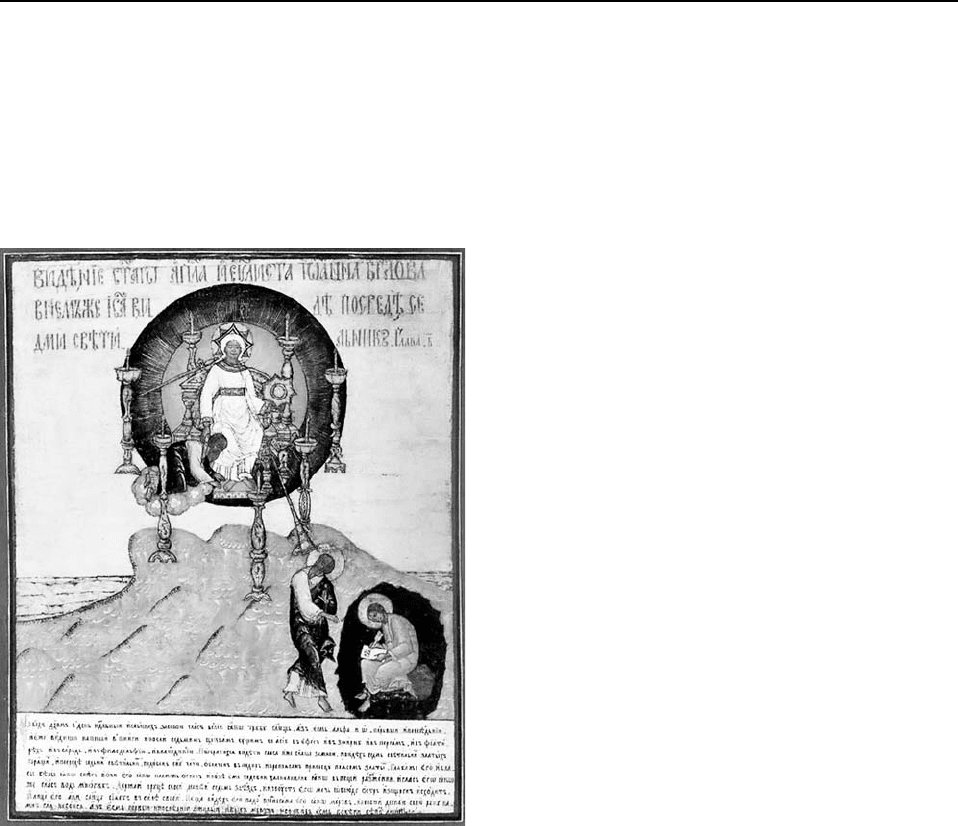

Откровение Ветхозаветное: икона «Видение пророка

Иезекииля». XV в. Русский Север.

446 ОТКРОВЕНИЕ ПРЕМУДРОСТИ

толкованию притчи «Премудрость созда себе дом», он от

мечает, что «домом Премудрости» может стать душа каж

дого человека, и описывает, каким образом Премудрость

уготовляет в человеке Свое жилище. Главным условием

для этого он считает очищение и обновление ума Духом

Святым. Вместе с тем в толкованиях Филофея отчетливо

звучат и эсхатологические мотивы — не случайно уже

во вступительной части к своему первому слову он пишет

о том, что книги, написанные Соломоном, «предрекают

оную конечную цель ветхого и нового и всего Христова

неизреченного и божественного домостроительства».

Эсхатологически переосмысленные идеи непосредст

венного богообщения привели к появлению целого ряда

новых сюжетов и иконографических тем. К их числу, по

мимо «Апокалипсиса», относился, по-видимому, уже упо

мянутый выше иконографический тип «Спаса в Силах».

К апокалиптическим образам восходят композиции типа

«Суббота всех святых», одно из наиболее ранних изобра

жений которой известно по шитью на знаменитой вати

канской далматике к. XIV — 1-й пол. XV в. Оно представ

ляет собой «Деисус» с Христом в «славе» и в окружении

ангельских сил, вокруг которого располагаются святые,

представленные по чинам. К числу эсхатологических мо

тивов здесь относятся также престол, уготованный для

Суда, изображения Лона Авраамова и благоразумного

разбойника. Эта композиция раскрывала образ единства

праведных с Богом в Царствии Небесном — единства,

предопределенного от сотворения мира и осуществлен

ного благодаря спасительному служению воплощенной

Премудрости — Христа. Примечательно, что на ватикан

ской далматике присутствует также изображение Евха

ристии, что может быть осмыслено как соединение двух

различных интерпретаций темы «пира Премудрости» —

литургической и эсхатологической. Сходное иконогра

фическое решение в более позднее время использовалось

в русских иконах «Шестоднева» — в центральной компо

зиции «Суббота всех святых». Подобные композиции из

вестны также в поствизантийском искусстве под названи

ями «Второго пришествия» или «Собора всех святых».

В XIV — н. XV в. определенные изменения происхо

дят и в традиционной иконографии «Страшного суда»,

которая постепенно насыщается новыми символически

ми мотивами. Наиболее характерная особенность рус

ских «Страшных судов» этого времени — включение в их

состав ветхозаветных эсхатологических прообразов, при

дававших картине Суда дополнительную промыслитель

ную перспективу. К их числу относятся прежде всего раз

вернутые иллюстрации видения прор. Даниила (Дан. 7) —

наиболее полно оно представлено в росписях Снетогор

ского монастыря во Пскове 1313.

В это же время в состав композиций «Страшного су

да» включается сюжет, заимствованный из Книги Пре

мудрости Соломона, — «Души праведных в руце Божи

ей» (Прем. 3, 1). Один из наиболее интересных примеров

такого рода — «Страшный суд» Андрея Рублева и Даниила

Черного в росписях Успенского собора во Владимире

(1408). Помещенная в зените входной арки, между полу

фигурами пророков Исайи и Давида, композиция «Души

праведных в руце Божией» открывает собой не только

цикл сюжетов «Страшного суда», но и роспись в целом.

Она звучит как обетование вечной жизни и грядущего

воссоединения праведных с Богом, что было на редкость

созвучно мистическим настроениям эпохи.

Наконец, эсхатологические мотивы появляются в это

время и в собственно «софийной» иконографии. К н. XV в.

относится самая ранняя икона из дошедших до нас русских

икон «Софии Премудрости Божьей». Так же как и более поз

дние произведения, эта композиция включает в себя изоб

ражение Престола Уготованного, раскрывающее эсхатоло

гические перспективы Божественного Домостроительства.

Кроме того, сам образ Софии в виде огненного ангела, си

дящего на престоле, мог быть навеян апокалиптическими

образами Сына Человеческого, лицо которого было «как

солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1, 16 и др.).

Новый всплеск эсхатологических настроений в рус

ской культуре приходится на последние десятилетия XV в.

После взятия Константинополя турками в 1453 и паде

ния Византийской империи не оставалось ни одного не

зависимого православного государства, кроме Москвы

(православные царства Сербское и Болгарское пали уже

до падения Византии). На рубеже XV и XVI вв. возника

ет теория о том, что Москва как наследница Константи

нополя, Второго Рима, является Третьим Римом, послед

ним и вечным царством всего христианского мира, кото

рое должно было соединять величие императорского Ри

ма с духовным превосходством христианской веры. При

этом речь шла уже не столько о непосредственной исто

рической и политической преемственности, а скорее

о передаче сакрального авторитета, особых мистических

функций «священного царства». Вместе со славой и ве

Откровение Новозаветное: икона «Откровение Иоанна

Богослова». XVIII в. (?)

447ОТЛУЧЕНИЕ

личием земной державы Христа на Русь естественным

образом переходила и та роль, которая традиционно при

писывалась Византии — противостоять антихристу

и ожидать Второго пришествия Христа (не случайно

в византийской эсхатологической литературе был попу

лярен сюжет о том, что последний император в момент

Второго пришествия должен прибыть в Иерусалим и вру

чить свое царство Христу). По этой же причине Москов

ская Русь, последняя в череде земных царств, в глазах со

временников становится своеобразным прообразом или,

вернее, преддверием Царства Божия.

Эсхатологические переживания приобретали особую

остроту в связи с ожиданием конца света по истечении

7 тыс. лет от сотворения мира, в 1492. В это время осо

бенно популярными становятся сочинения, содержащие

пророчества о конце мира, описания Второго пришест

вия и Страшного суда, видения загробной жизни. При

мечательно, что именно к этому времени относится ха

рактерное, чисто эсхатологическое толкование притчи

о Премудрости, построившей Себе дом. Мы находим его

в опровержении деяний Флорентийского собора, состав

ленном русскими иерархами в 1491: «и того собора не хо

тим и слышати, отриновены от Бога и от четырех патри

арх, но будем держати Седмь Святых Собор Вселенских

и Поместныя, в тех бо благоволи Бог, якоже рече: «Пре

мудрость созда себе храм и утверди столпов седмь»; яве

же есть седмь собор святых отец и седмь век доводяще

до будущего века по Богослову Иоанну».

Ожидание Второго пришествия продолжало быть ак

туальным и после наступления 1492 и окончания седьмой

тысячи. Наступившее восьмое тысячелетие, по традици

онным толкованиям, должно было соответствовать об

новленному миру и «жизни будущего века», и поэтому

в нем готовы были видеть воплощение апокалиптическо

го пророчества о тысячелетнем Царстве Божьем на земле.

При этом ожидание конца света на Руси не сводилось

к предчувствию грядущей вселенской катастрофы, как

это было на Западе ок. 1000 или 1500. Православная эсха

тология носила, скорее, возвышенно-просветленный ха

рактер, и ее главным стержнем было ощущение особой

сближенности настоящего и грядущего, земного и небес

ного. Граница между ними становилась как бы прозрач

ной, и тысячелетнее Царство Божие уже являло себя в бо

гоизбранном земном царстве, наполняя сердца верных

ожиданием грядущего спасения и небесного блаженства.

Тем не менее, в это время на Руси (так же, как и в соот

ветствующие исторические моменты на Западе) возникает

особый интерес к Апокалипсису и его автору — ап. Иоанну

Богослову. Об этом свидетельствует прежде всего широкое

распространение рукописных иллюстрированных житий

и житийных икон апостола в к. XV — н. XVI в. Наконец,

уже в несколько более позднее время в русском искусстве

появляется еще один иконографический тип, не имеющий

прямых аналогий в византийской и поствизантийской тра

диции, — «Иоанн Богослов в молчании».

Ожидания конца света и Второго пришествия нашли

свое отражение в иконе «Апокалипсис» из Успенского

собора Московского Кремля — первой из дошедших

до нас русских икон на этот сюжет.

Кремлевский «Апокалипсис» — это сложная много

фигурная композиция, включающая в себя множество

разнообразных сцен, более или менее последовательно ил

люстрирующих текст Откровения. Однако в отличие от за

падной иконографической традиции, здесь практически

отсутствуют картины разрушения и гибели, изображения

устрашающих апокалиптических видений. Главный мотив,

несколько раз повторенный в иконе, — торжествующие

праведники в белых одеждах, возносящие славословия

к престолу Небесного Владыки. Характерно, что и в более

поздних русских «Апокалипсисах» изображения устрашаю

щих видений отсутствуют — здесь акцент делается именно

на передаче откровения, раскрытии наиболее таинствен

ной и сокровенной части Божественного промысла. Раз

вернутые иллюстративные циклы, наподобие западных, мы

встречаем в русском искусстве только в очень позднее вре

мя — в рукописных «Апокалипсисах» XVII—XIX вв. Тема

грядущего блаженства праведных в Царствии Небесном на

ходит свое выражение и в уже упомянутой композиции

«Шестоднев», иконографическое решение которой пере

кликается с некоторыми мотивами кремлевского «Апока

липсиса», а также в иконах «О Тебе радуется», где она соеди

нялась с прославлением Богоматери — главной покрови

тельницы русского священного царства.

В русском искусстве к. XV — 1-й пол. XVI в. сущест

венные изменения претерпевает и традиционная ико

нография «Страшного суда». Начиная с этого времени

в изображения «Страшного суда» включается целый ряд

оригинальных иконографических мотивов. К сер. XVI в.

в русском искусстве складывается совершенно самобыт

ный вариант иконографии, не имеющий аналогий в др.

православных странах. Во вполне сложившемся виде но

вая иконографическая схема присутствует на иконе

«Страшный суд» из Благовещенского собора Москов

ского Кремля, исполненной после пожара 1547, —

по-видимому, именно эта икона стала образцом для бо

лее поздних произведений.

Новая иконография «Страшного суда», соединявшая

в себе образы индивидуального посмертного воздаяния

и всеобщего Суда, ветхозаветные эсхатологические виде

ния и картины будущего небесного блаженства, должна

была выражать сложную систему догматических пред

ставлений, охватывавших всю историю Божественного

Домостроительства — от Предвечного Совета до гряду

щего блаженства праведных в Царствии Небесном.

Именно в этом сюжете, воплотившем все многообразие

откровений Премудрости, идея Ее спасительного служе

ния была раскрыта с наибольшей полнотой.

(См. также: Страшный Суд).

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 304—307.Л. Н.

ОТЛУЧЕНИЕ, в Христианской Церкви первоначальное

исправительное средство. Церковное право различает

малое и великое отлучения. Первое лишало участия в Та

инствах и делало невозможным достижение церковных

должностей; второе исключало из всякого церковного

общения, гражданского оборота и лишало всякого спо

соба (письменного или знаками) общения с верными.

С признанием государственного значения за каноничес

ким правом отлучение стало сопровождаться тяжкими

гражданскими последствиями.

В Русской Церкви в допатриарший период отлучение

не только изрекалось за преступления против Церкви,

но применялось и к тем, кто действовал против московско

448 ОТПУСТ

го правительства, позже — к государственным преступни

кам начиная с Гришки Отрепьева и кончая Пугачевым.

При патриархах возник новый вид отлучения — отлу

чение вседомовное, которому священник мог подверг

нуть прихожанина со всем его домом за нарушение прав

храма и его причта.

«Духовный регламент», изданный при Петре I, разли

чал отлучение великое (анафему) и отлучение малое.

«Подвергнутый анафеме подобен есть убиенному», — го

ворилось в регламенте. Малое отлучение могло быть на

ложено и священником, без доклада Синоду. К н. XX в.

сохранилось только личное церковное отлучение.

ОТПУСТ, последняя часть православного богослужения,

когда после конца утрени или вечерни молящиеся «отпуска

ются». Священник становится в Царских вратах, лицом

к народу и возглашает отпуст, причем, смотря по тому, праз

дник или будни, утреня или вечерня, отпуст бывает различ

ный. В общем, отпуст характеризуется словами: «Христос

истинный Бог наш молитвами Пречистыя Своея Матери

и святых (следуют имена) помилует и спасет нас, яко благ

и человеколюбец». Отпуст делится на малый и большой.

«ОТРАДА», чудотворная икона Пресвятой Богороди

цы — см.: ВАТОПЕДСКАЯ.

«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ», женская община в Москов

ской губ. Находилась в Серпуховском уезде в с. Щегля

тьеве. Основана в 1898 гр. Марией Владимировной Орло

вой-Давыдовой в ее имении. Сама графиня постриглась

в иночество с именем Магдалины. В этой общине было

2 храма: домовая церковь в честь иконы Божией Матери

«Отрада и Утешение» и каменный храм Успения Пресвя

той Богородицы. При общине были церковно-приход

ская школа, богадельня, приют для бедных детей и боль

ница.После 1917 община утрачена.

«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ», общежитие женское, Калуж

ская губ. Названо так в честь иконы Богоматери того же

наименования, находилось в 45 верстах от Калуги, при

Дугнинском заводе. Открыто общежитие в к. ХIХ в. По

сле 1917 утрачено.

«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ», община в Ардатовском уезде.

Находилась при с. Шейн-Майдане. Мещанка Феодосия

Цыпина пожертвовала землю для устройства женской

обители, которая и была основана в 1903. После 1917 об

щина утрачена.

ОТРОЧЬ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Тверская

губ. Находился в заволжской части г. Твери, на берегу

Волги, при впадении в нее р. Тверцы. Основан в XIII в.

вел. князем Тверским Ярославом Ярославичем на земле,

принадлежавшей его «отроку» Григорию, в иночестве Гу

рию. Во время нашествии татар монастырь был разорен;

восстановил его кн. Ярослав. По повелению Иоанна Гроз

ного в этот монастырь был заточен св. Филипп, митропо

лит Московский; здесь он был задушен Малютой Скура

товым (1569). Одно время настоятелем монастыря был

св. Тихон Задонский (1760–61).

Перед 1917 в обители было 3 храма: соборный в честь

Успения Пресвятой Богородицы (построен в 1777); в нем

на левой стороне от входа, над бывшей могилой св. Фи

липпа, находилась древняя гробница (мощи св. Филиппа

покоятся в Москве). Другая церковь — двухпрестольная:

один престол, во имя вмц. Варвары, стоял в том месте,

где была келья св. Тихона Задонского. Третий храм был

также двухпрестольный: во имя св. Филиппа и во имя

св. Петра, митрополита Московского.

В монастыре сохранялись следующие местночтимые

иконы и достопримечательности: 1) икона Успения Пре

святой Богородицы, в иконостасе соборного храма, с ле

вой стороны Царских врат; она была в великом почита

нии у всех жителей города (15 авг. бывал крестный ход

из кафедрального собора в монастырь); 2) икона сщмц.

Варвары (по устному преданию, бывшая келейною ико

ною свт. Филиппа, митр. Московского); эта св. икона зи

мою стояла в верхнем теплом храме, а в летнее время

вносилась в Успенский собор и поставлялась отдельно

близ иконостаса, на особом треножнике; при ней храни

лись частицы мощей вмц. Варвары и свт. Филиппа, вло

женные в особый серебряный ковчежец; этому св. обра

зу каждый вторник пелся молебен с акафистом; 3) место

заключения и мученической кончины свт. Филиппа,

прежде сырой и мрачный подвал, потом превращенный

в часовню в древнерусском стиле, освященную в 1902;

4) находящаяся в соборном храме рака свт. Филиппа

с изображением его и частицею св. мощей; 5) часовня,

сооруженная близ соборного храма в северо-западном

углу, на месте могилы свт. Филиппа. При советской

власти монастырь был полностью разрушен.

ОТСТУПНИЧЕСТВО, отречение от христианства.

Впервые такие случаи были зарегистрированы на Пер

вом Вселенском Соборе; первоначально это понятие

означало именно добровольное, а не вынужденное отре

чение. До 1905 отступление от христианских исповеда

ний в др. религии воспрещалось совершенно. Указ

от 17 апр. 1905 установил, что верующие, числившиеся

православными, но на самом деле исповедующие др. ве

ру, могут, по их желанию, быть исключены из числа чле

нов Православной Церкви.

ОТХОДНАЯ, канон, читаемый у одра умирающего, на

путствующий «отход» человека из этого мира. Его загла

вие в Малом Требнике следующее: «Канон молебный

ко Господу Нашему Иисусу Христу и Пречистей Богороди

це при разлучении души от тела всякого правоверного».

От себя иерей по окончании канона возносит молитву,

именуемую «На исход души». На случай долгих и тяже

лых страданий перед концом жизни имеется в Большом

Требнике особый чин на разлучение души.

ОТЧЕ НАШ, Господня молитва, данная устами Самого

Господа Иисуса Христа. Она изложена в св. Евангелии

от Матфея (6, 9, 13) и Луки (11, 2, 4). Господь в Нагорной

проповеди научил своих учеников молиться в кратком,

но объемлющем все роды молитв виде. «Отче Наш» со

стоит из призывания (Отче Наш, иже еси на небесех),

7 прошений и славословия (яко Твое есть Царство, и си

ла и слава во веки. Аминь) (Мф. 6, 13). Во время общест

венного богослужения Церковь повелевает произносить

славословие так: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава

Отца и Сына и Св. Духа»; здесь называется существо Бога,

состоящее из 3-х Лиц: Отца, Сына и Св. Духа. Молитва

Господня произносится в общественном богослужении

в литургии верных после освящения св. Даров. Апостоль

ские постановления требуют, чтобы каждый, кроме того,

произносил эту молитву 3 раза в день, а по Тертуллиану

и перед вкушением пищи. Отцы Церкви склонны слова

«хлеб наш насущный даждь нам днесь» истолковывать,

449ОЧИЩЕНИЕ

придавая таинственное значение просьбе о хлебе евха

ристии, доступном лишь крещеным, верным.

ОТЦЫ ЦЕРКВИ, первые христианские мыслители, задача

которых состояла в выяснении теоретической стороны

христианства (догматов веры), в защите его против язычес

тва, с одной стороны, и против еретических учений, с др.

Задача Отцов Церкви была существенно философской, хо

тя и не представляла свободного исследования, ибо истина

была дана в христианстве и требовалось лишь точное логи

ческое определение понятий, согласное с духом христиан

ского учения. В греческой философии, а именно, в учении

о Логосе Отцы Церкви нашли некоторую подготовитель

ную ступень для своих размышлений; к теоретическому

учению присоединился исторический факт искупления

Христа, который и нужно было соединить с теорией, т. е.

понять его. Задача Отцов Церкви состояла в приведении

в систему понятий о Боге, о Христе и о человечестве; как

следует представлять себе Бога, Христа и человечество,

чтобы согласовать эти понятия с фактом искупления. Пер

вую задачу, т. е. истинное понятие Святой Троицы — реша

ет св. Афанасий Александрийский в борьбе с Арием; вторую

задачу (о богочеловеке) решают Кирилл Александрийский

и Феодорит Кирский в борьбе с Несторием и Евтихием;

наконец, третью задачу (о предопределении, благодати

и первородном грехе) решает блаженный Августин в борь

бе с Пелагием. Завершением философии Отцов Церкви

было учение Августина о граде Божием.

Лит.: Скворцов К. И. Философия отцов и учителей Церкви.

Киев, 1868.

ОХОРСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской мо9

настырь, Могилевская губ. Находился в Чериковском у.

на р. Соже. Возник монастырь во 2-й пол. XVII в. Сожжен

ный шведами в 1708, он был возобновлен в 1711 иеромона

хом Аркадием и в 1720 получил привилегии от польского

короля Августа II. С 1842 Спасо-Преображенская обитель

была приписной к Богоявленскому Братскому монастырю

в г. Могилеве, а в 1870 стала самостоятельной.

Перед 1917 в обители было 2 храма: деревянный хо

лодный в честь Преображения Господня, построенный

в 1711 и возобновленный в 1851 и 1899, и теплый в честь

Успения Богоматери, построенный в 1843. Святыней мо

настыря была местночтимая Охорская икона Божией

Матери. Управление в Спасо-Преображенском заштат

ном необщежительном монастыре было игуменское.

ОЧИЩЕНИЕ, понятие церковного права Русской

Церкви, означающее совокупность мер, принимаемых

властью для «очищения», т. е. освобождения церковной

иерархии от вредных элементов. Оно имеет целью цер

ковное наказание в тех случаях, где исправительные

меры исчерпаны. По установлению Русской Церкви

очистительная дисциплина заключалась в лишении

должности или в «удалении за штат» и в извержении,

т. е. в исключении из духовного сословия. В н. ХХ в. по

уставу духовных консисторий очистительная дисцип

лина сводилась к лишению сана (белое духовенство)

и исключению из монашества (черное) или отрешению

от сана, но оставлению в сословии, или к исключению

за штат, или к отнятию места.

ПАВЕЛ, первоверховный апостол («апостол языков»),

священномученик (ск. 67), назывался сначала Савлом,

родился в г. Тарсе. Он был очень даровитым человеком,

получил прекрасное образование в школе знаменитого

еврейского ученого Гамалиила и имел римское гражданст"

во. Т. к. он был ревнителем еврейского закона, то почитал

христианство ересью, вредной для еврейской религии,

и преследовал христиан. Чтобы бороться с христианами,

он однажды отправился в сирийский г. Дамаск. Здесь-то,

на пути в Дамаск, Господь вразумил его и обратил к хрис"

тианской вере. Внезапно озарил его необыкновенный свет

с неба, и послышался голос: «Савл, Савл! Что ты гонишь

Меня?» — «Кто ты, Господи, и что повелишь мне де"

лать?» — спросил Савл и услышал слова: «Я Иисус, Кото"

рого ты гонишь; ступай в город, и там сказано будет тебе,

что делать». При этом Савл ослеп. В г. Дамаске Господь

повелел Анании, одному из 70 учеников, исцелить

и крестить его. С этого времени Савл сделался ревност"

нейшим учеником Христовым, прошел разные страны

с проповедью и обратил бесчисленное множество языч"

ников ко Христу, почему и назван «апостолом язычни"

ков». Не раз он подвергался гонению и биению палками

и камнями, был в узах и в темнице. Сотворил множество

чудес. Он написал 14 посланий о христианской вере

и жизни к христианам разных народов, к римлянам, ко"

ринфянам, галатам, евреям и др.; и к разным лицам: к ап.

Тимофею, Титу и др. Ап. Павел окончил жизнь, подобно

ап. Петру, в Риме и в том же 67 г. по Р. Х. Его хотели рас"

пять, но когда узнали, что он римский гражданин, то вмес"

то позорной крестной казни отсекли ему голову. Тела свв.

апостолов Петра и Павла почивают в Риме: св. Петра —

в Ватиканском соборе, а св. Павла — в загородной церкви;

главы же их обоих хранятся в Лютеранском соборе, в сени

под престолом. Частица мощей св. ап. Петра имеется

в Пантелеимоновском монастыре на Святой Горе Афон.

Память первоверховному ап. Павлу отмечается

29 июня/12 июля.

ПАВЕЛ, епископ Коломенский (пропал без вести в 1655),

единственный из русских епископов, принявших сторону

старообрядцев во время образования раскола. Он был

в близких отношениях с протопопом Иоанном Нероновым,

одним из главных вождей раскола, и враждебно относился

к реформаторской деятельности Никона. На Соборе 1654

он открыто выступил в защиту старины и требовал, чтобы

церковные книги были оставлены в прежнем виде и, под"

писавшись под определением Собора о необходимости

исправления книг, он сделал оговорку, в которой отрицал

надобность изменения правил о поклонах. Патриарх ли"

шил его епископской кафедры и сослал в заключение,

по словам раскольников, в Новгородский Хутынский мо

настырь, где игумен его мучил, а он юродствовал и потом

был убит посланными Никона. По словам Лазаря Барано

вича, Павел сошел с ума и в таком состоянии ушел в лес,

где его не то съели звери, не то он утонул в реке. По сло"

вам Аввакума, Павел был сожжен в срубе.

ПАВЕЛ, митрополит Сибирский и Тобольский (ск.

4.02.1692). С 1671 был архимандритом Симонова Москов"

ского монастыря, а с 1674 — настоятелем Чудова монасты

ря. Одно время был духовником царевны Софьи. В своей

деятельности в Сибири стремился к улучшению состояния

духовенства, боролся с расколом, вел активную миссио"

нерскую работу. Известны его распоряжения по епархии

и наказ игум. Феодосию и попу Макарию, которые отправ"

лялись крестить жителей понизовых городов Сибири.

ПАВЕЛ, митрополит Сарский, Подонский и Козельс"

кий (ск. 9.09.1675). Хиротонисан в митрополиты в 1664,

до этого был архимандритом Чудова монастыря и его

игуменом с 1659; во время митрополичества 3 раза был

Местоблюстителем Патриаршего престола; участник

Собора 1666–67, осудившего патр. Никона; в 1667 отре"

шен от местоблюстительства за отказ подписать статьи

о подчинении патриарха царю. Благодаря своему обра"

зованию митр. Павел возглавлял богословскую науку

того времени. Научная деятельность Павла выразилась

в надзоре за порученным Епифанию Славинецкому ис"

правлением славянского перевода Библии на основа"

нии греческого текста, в редактировании труда о цер"

ковном пении «Извещение о согласнейших пометах,

вкратце изложенных со изящным намерением, требую"

щим учиться пению», а также в проповедях и речах.

В 1674 ему было поручено осуществлять надзор за пере"

водом Библии с греческого языка. Удалось осуществить

только перевод Нового Завета.

ПАВЕЛ ВЫСОКИЙ (ск. в 1383), проповедник и духов"

ный писатель, старец Вознесенского Печерского монастыря

Нижегородской губ., написал 5 поучений, которые со"

П