Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

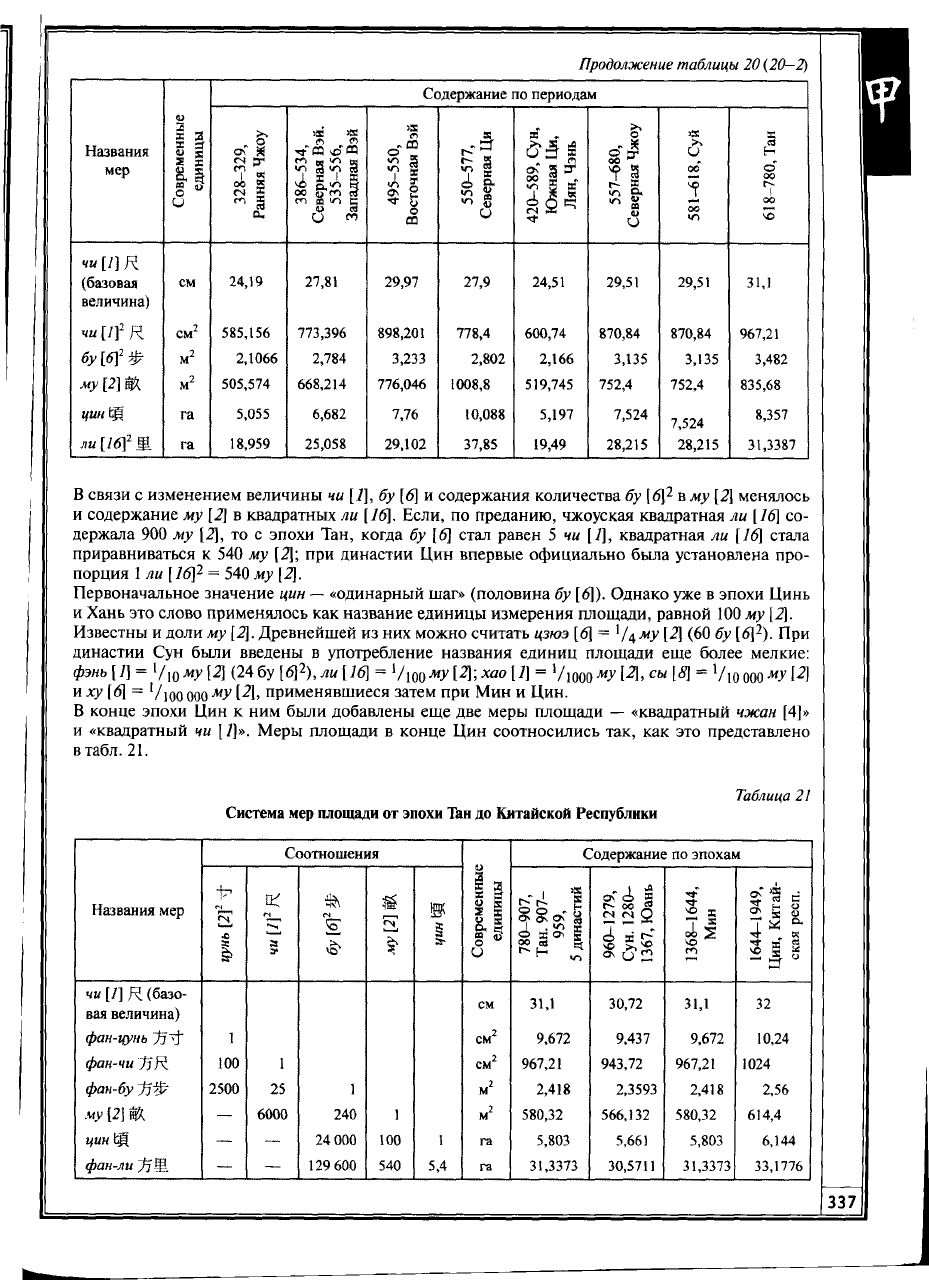

Продолжение таблицы 20 (20-2)

Содержание

по периодам

Названия

мер

Современные

единицы

328-329,

Ранняя

Чжоу

386-534,

Северная

Вэй.

535-556,

Западная

Вэй

495-550,

Восточная

Вэй

550-577,

Северная

Ци

420-589,

Сун,

Южная

Ци,

Лян,

Чэнь

557-680,

Северная

Чжоу

581-618,

Суй

я

о*

00

г--

1

оо

ЧО

чи

[1]

Я

(базовая

величина)

см

24,19

27,81

29,97

27,9

24,51 29,51 29,51

31,1

чи[1)

2

К

бу

[б]

2

ф

му

[2]

Ш

см

2

м

2

м

2

585,156

2,1066

505,574

773,396

2,784

668,214

898,201

3,233

776,046

778,4

2,802

1008,8

600,74

2,166

519,745

870,84

3,135

752,4

870,84

3,135

752,4

967,21

3,482

835,68

цин

Щ

ли [16]

2

Ж

га

га

5,055

18,959

6,682

25,058

7,76

29,102

10,088

37,85

5,197

19,49

7,524

28,215

7,524

28,215

8,357

31,3387

В связи

с

изменением величины

чи

[1],

бу

[6]

и

содержания количества

бу [6\

2

в му

[2] менялось

и содержание

му

[2]

в

квадратных

ли

[16]. Если,

по

преданию, чжоуская квадратная

ли

]16]

со-

держала

900

му

[2],

то с

эпохи

Тан,

когда

бу

[6] стал равен

5 чи

[1],

квадратная

ли

[16] стала

приравниваться

к

540

му

[2]\

при

династии

Цин

впервые официально была установлена про-

порция

1

ли

[16]

2

=

540

му

[2].

Первоначальное значение

цин —

«одинарный шаг» (половина

бу

[6]). Однако уже

в

эпохи Цинь

и Хань это слово применялось

как

название единицы измерения площади, равной 100

му

]2].

Известны и доли

му

[2].

Древнейшей из них можно считать цзюэ

[6]

=

'/4

му

]2]

(60 бу

[б]

2

).

При

династии

Сун

были введены

в

употребление названия единиц площади

еще

более мелкие:

фэнь [

1]

=

1/ю

му

[2]

(24 бу

[б]

2

),

ли

[16]

=

'/юо МУ

[А;

хао[1]

=

'/юоо

му

[А,

сы

[8]

= У

10

000

му

[А

и

ху

[6]

= '/юо

ооо

МУ

[А,

применявшиеся затем

при

Мин

и

Цин.

В конце эпохи

Цин

к

ним

были добавлены

еще две

меры площади

—

«квадратный чжан

[4]»

и «квадратный

чи

[

/]». Меры площади

в

конце

Цин

соотносились

так,

как это

представлено

в табл. 21.

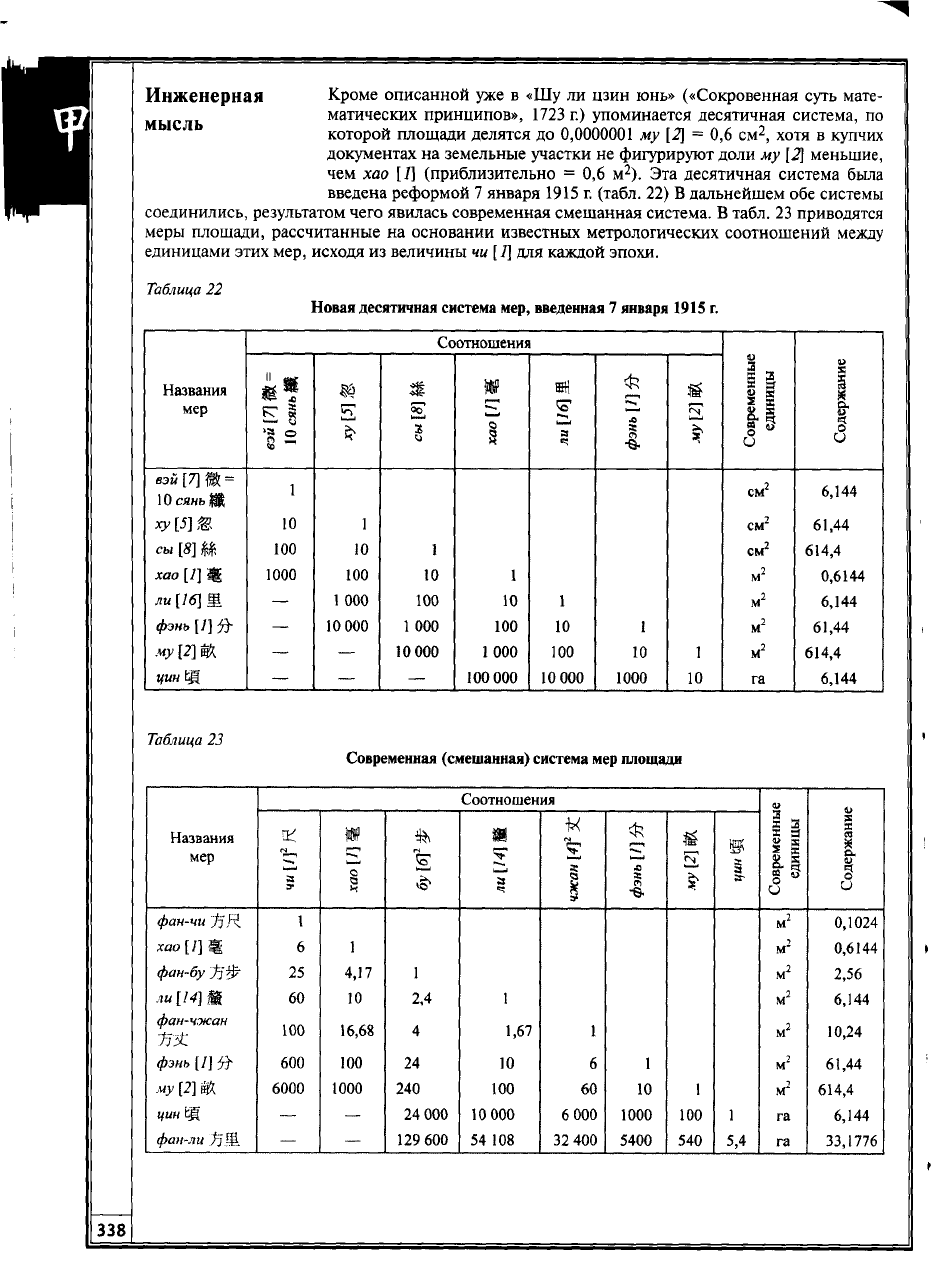

Таблица

21

Система мер площади от эпохи Тан до Китайской Республики

Соотношения

Современные

единицы

Содержание

по эпохам

Названия

мер

5

1

—*

Э*

3?

1

ш

1

а-

Современные

единицы

780-907,

Тан.

907-

959,

5

династий

960-1279,

Сун.

1280-

1367,

Юань

1368-1644,

Мин

1644-1949,

Цин, Китай-

ская

респ.

чи [1]

Я

(базо-

вая

величина)

см

31,1

30,72

31,1

32

фан-цунь

1

см

2

9,672

9,437

9,672

10,24

фан-чи 7)"Я

100

1

см

2

967,21

943,72

967,21

1024

фан-бу

2500

25

1

м

2

2,418

2,3593

2,418

2,56

му

[2]

Ш

—

6000 240

1

м

2

580,32 566,132 580,32

614,4

цин

Щ

—

—

24

000

100

1

га

5,803

5,661

5,803

6,144

фан-ли У]Ш

— —

129

600

540

5,4

га

31,3373

30,5711

31,3373 33,1776

Инженерная

Кроме описанной

уже в «Шу ли

цзин юнь» («Сокровенная суть мате-

мысль

матических принципов», 1723

г.)

упоминается десятичная система,

по

которой площади делятся

до

0,0000001

му

[2]

= 0,6 см

2

,

хотя

в

купчих

документах

на

земельные участки

не

фигурируют доли

му

[2] меньшие,

чем

хао [1]

(приблизительно

= 0,6 м

2

). Эта

десятичная система была

введена реформой

7

января 1915

г.

(табл.

22) В

дальнейшем

обе

системы

соединились, результатом чего явилась современная смешанная система.

В

табл.

23

приводятся

меры площади, рассчитанные

на

основании известных метрологических соотношений между

единицами этих мер, исходя

из

величины

чи

[1]

для

каждой эпохи.

Таблица

22

Новая десятичная система мер, введенная

7

января 1915

г.

Соотношения

Названия

мер

11

т

Е5

'а

°

8

-

8

ли

[16]

Ж

ф

•О

ж

Современные

единицы

Содержание

вэй [7]Ш

=

10 сянъ

Щ

1

см

2

6,144

ху

[5] Ш

10

1

см

2

61,44

сы

[8]

В

100

10

1

см

2

614,4

хао

[1] Щ

1000

100

10 1

м

2

0,6144

ли

[16]

Ж

—

1

000

100 10 1

м

2

6,144

фэнь

[1]

—

10

000 1

000

100 10

1

м

2

61,44

му

[2] Ш

— —

10

000 1 000 100

10 1 м

2

614,4

цин

Щ

— — —

100

000

10

000 1000 10

га 6,144

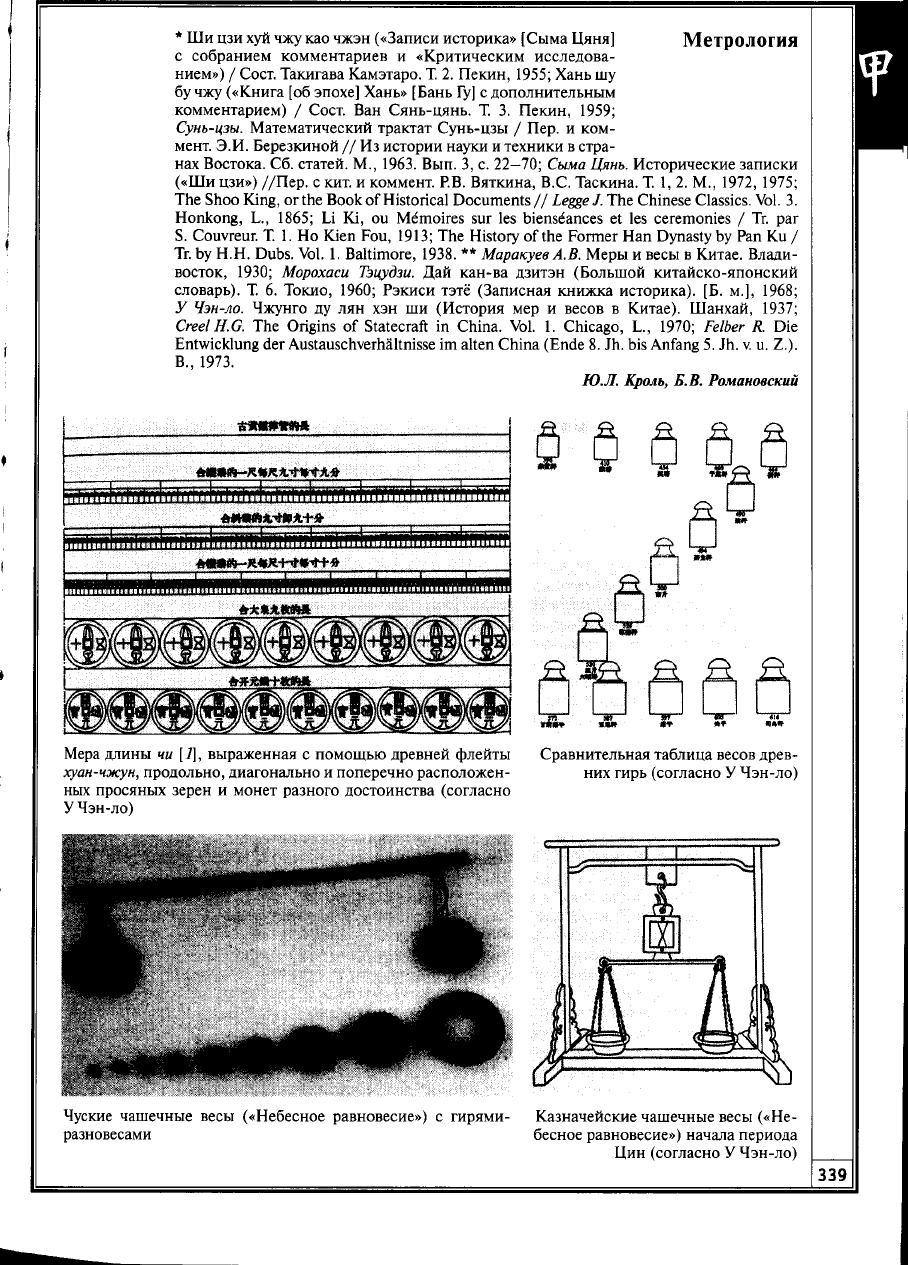

Таблица

23

Современная (смешанная) система мер площади

Соотношения

и

Названия

мер

ш:

3

3·

да

а

а

к

3

ч I

Ф

г

В!

г

а

3-

Современны

единицы

Содержать

фан-чи

ТзЯ

1

м

2

0,1024

хао[1]

Щ,

6 1

м* 0,6144

фан-бу

7з

25

4,17 1

м

2

2,56

ли[14]Ш

60 10 2,4

1

м

2

6,144

фан-чжан

ш

100 16,68

4

1,67

1

м

2

10,24

фэнь

[1]

5т

600

100

24

10 6 1

м

2

61,44

му

[2]

Ш

6000 1000

240 100 60

10 1

М"

614,4

цин

Щ

— —

24 000

10

000 6 000

1000

100

1

га

6,144

фап-ли }]

Ш.

—

—

129

600 54 108 32 400

5400

540

5,4

га 33,1776

338

* Ши цзи хуй чжу као чжэн («Записи историка» [Сыма Цяня]

Метрология

с собранием комментариев и «Критическим исследова-

нием») / Сост. Такигава Камэтаро. Т. 2. Пекин, 1955; Хань шу

бу чжу («Книга [об эпохе] Хань» [Бань

Гу]

с дополнительным

комментарием) / Сост. Ван Сянь-цянь. Т. 3. Пекин, 1959;

Сунь-цзы. Математический трактат Сунь-цзы / Пер. и ком-

мент. Э.И. Березкиной // Из истории науки и техники в стра-

нах Востока. Сб. статей. М., 1963. Вып. 3, с. 22-70; Сыма Цянь. Исторические записки

(«Ши цзи») //Пер. с кит. и коммент. Р.В. Вяткина, B.C. Таскина. Т. 1, 2. М., 1972, 1975;

The Shoo King, or the Book of Historical Documents //

Legge

J.

The Chinese Classics. Vol. 3.

Honkong, L., 1865; Li Ki, ou Mémoires sur les bienséances et les ceremonies / Tr. par

S. Couvreur. T. 1. Ho Kien Fou, 1913; The History of the Former Han Dynasty by Pan Ku /

Tr. by H.H. Dubs. Vol. 1. Baltimore, 1938. ** Маракуев A.B. Меры и весы в Китае. Влади-

восток, 1930; Морохаси Тэцудзи. Дай кан-ва дзитэн (Большой китайско-японский

словарь). Т. 6. Токио, 1960; Рэкиси тэте (Записная книжка историка). [Б. м.], 1968;

У Чэн-ло. Чжунго ду лян хэн ши (История мер и весов в Китае). Шанхай, 1937;

CreelH.G. The Origins of Statecraft in China. Vol. 1. Chicago, L., 1970; Felber R. Die

Entwicklung der Austauschverhältnisse im alten China (Ende 8. Jh. bis Anfang 5. Jh. v. u. Z.).

В.,

1973.

Ю.Л. Кроль, Б.

В.

Романовский

Мера длины чи [1], выраженная с помощью древней флейты Сравнительная таблица весов древ-

хуан-чжун, продольно, диагонально и поперечно расположен- них гирь (согласно У Чэн-ло)

ных просяных зерен и монет разного достоинства (согласно

У

Чэн-ло)

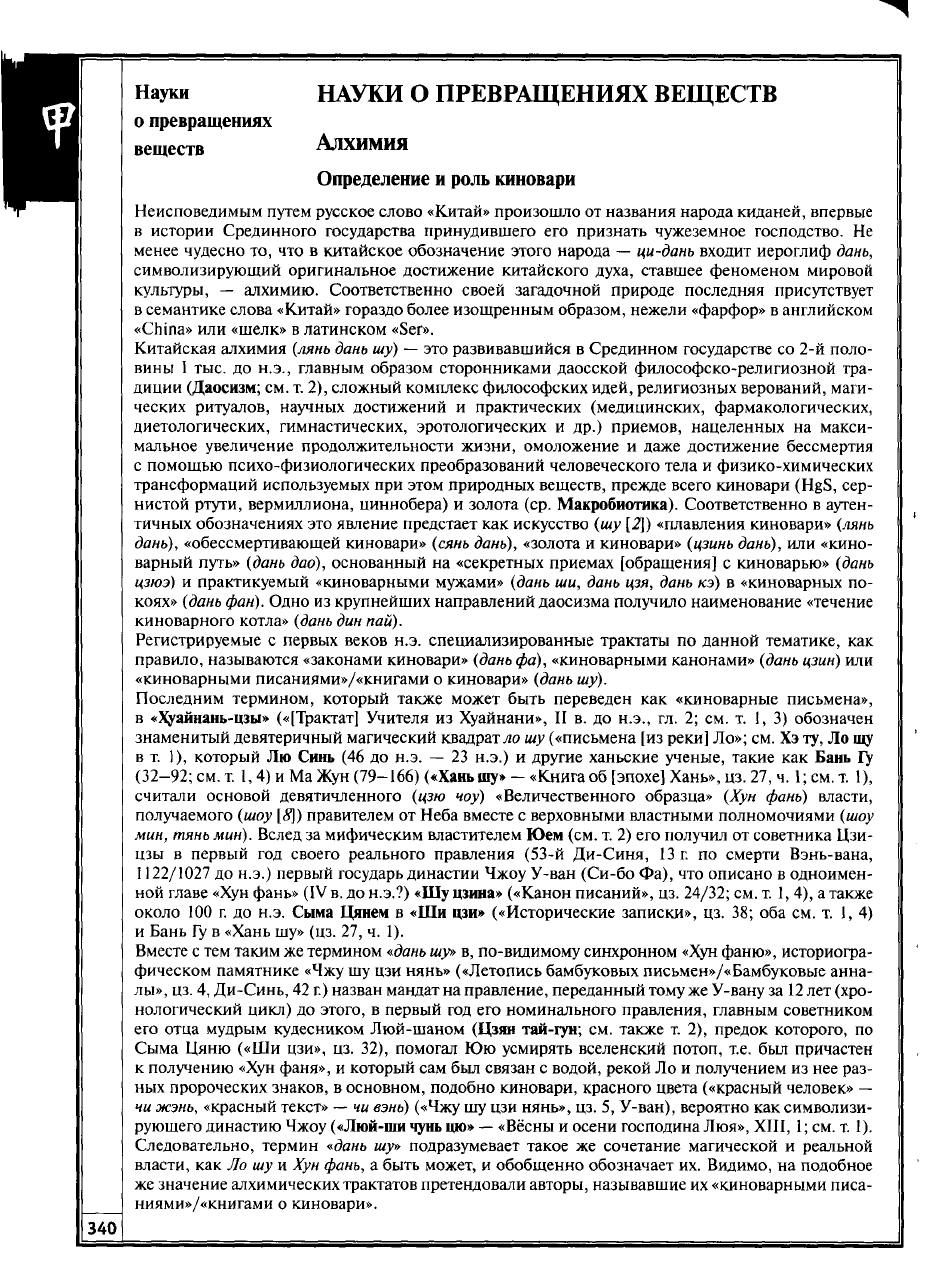

Чуские чашечные весы («Небесное равновесие») с гирями- Казначейские чашечные весы («Не-

разновесами бесное равновесие») начала периода

Цин (согласно У Чэн-ло)

Науки

о превращениях

веществ

НАУКИ О ПРЕВРАЩЕНИЯХ ВЕЩЕСТВ

Алхимия

Определение и роль киновари

Неисповедимым путем русское слово «Китай» произошло от названия народа киданей, впервые

в истории Срединного государства принудившего его признать чужеземное господство. Не

менее чудесно то, что в китайское обозначение этого народа — ци-дань входит иероглиф дань,

символизирующий оригинальное достижение китайского духа, ставшее феноменом мировой

культуры, — алхимию. Соответственно своей загадочной природе последняя присутствует

в семантике слова «Китай» гораздо более изощренным образом, нежели «фарфор» в английском

«China» или «шелк» в латинском «Ser».

Китайская алхимия (лянь дань шу) — это развивавшийся в Срединном государстве со 2-й поло-

вины I тыс. до н.э., главным образом сторонниками даосской философско-религиозной тра-

диции (Даосизм; см. т. 2), сложный комплекс философских идей, религиозных верований, маги-

ческих ритуалов, научных достижений и практических (медицинских, фармакологических,

диетологических, гимнастических, эротологических и др.) приемов, нацеленных на макси-

мальное увеличение продолжительности жизни, омоложение и даже достижение бессмертия

с помощью психо-физиологических преобразований человеческого тела и физико-химических

трансформаций используемых при этом природных веществ, прежде всего киновари (HgS, сер-

нистой ртути, вермиллиона, циннобера) и золота (ср. Макробиотика). Соответственно в аутен-

тичных обозначениях это явление предстает как искусство (шу [2]) «плавления киновари» (лянь

дань),

«обессмертивающей киновари» (сянь дань), «золота и киновари» (цзинь дань), или «кино-

варный путь» (дань дао), основанный на «секретных приемах [обращения] с киноварью» (дань

цзюэ) и практикуемый «киноварными мужами» (дань ши, дань цзя, дань кэ) в «киноварных по-

коях» (дань фан). Одно из крупнейших направлений даосизма получило наименование «течение

киноварного котла» (дань дин пай).

Регистрируемые с первых веков н.э. специализированные трактаты по данной тематике, как

правило, называются «законами киновари» (дань фа), «киноварными канонами» (дань цзин) или

«киноварными писаниями»/«книгами о киновари» (дань шу).

Последним термином, который также может быть переведен как «киноварные письмена»,

в «Хуайнань-цзы» («[Трактат] Учителя из Хуайнани», II в. до н.э., гл. 2; см. т. 1,3) обозначен

знаменитый девятеричный магический квадрат ло шу («письмена [из реки] Ло»; см. Хэ ту, Ло щу

вт. 1), который Лю Синь (46 до н.э. — 23 н.э.) и другие ханьские ученые, такие как Бань iy

(32-92;

см.т. 1, 4) и Ма Жун (79-166) («Хань шу» — «Книга об [эпохе] Хань», цз. 27, ч.

1;см.т.

1),

считали основой девятичленного (цзю чоу) «Величественного образца» (Хун фань) власти,

получаемого (шоу [8]) правителем от Неба вместе с верховными властными полномочиями (шоу

мин,

тяньмин). Вслед за мифическим властителем Юем (см. т. 2) его получил от советника Цзи-

цзы в первый год своего реального правления (53-й Ди-Синя, 13 г. по смерти Вэнь-вана,

1122/1027 до н.э.) первый государь династии Чжоу У-ван (Си-бо Фа), что описано в одноимен-

ной главе «Хун фань» (IV в. до н.э.?) «Шу цзина» («Канон писаний», цз. 24/32; см. т. 1, 4), а также

около 100 г. до н.э. Сыма Цянем в «Ши цзи» («Исторические записки», цз. 38; оба см. т. 1,4)

и Бань Гу в «Хань шу» (цз. 27, ч. 1).

Вместе с тем таким же термином «дань шу» в, по-видимому синхронном «Хун фаню», историогра-

фическом памятнике «Чжу шу цзи нянь» («Летопись бамбуковых письмен»/«Бамбуковые анна-

лы»,

цз. 4, Ди-Синь, 42 г.) назван мандат на правление, переданный тому же У-вану за

12

лет (хро-

нологический цикл) до этого, в первый год его номинального правления, главным советником

его отца мудрым кудесником Люй-шаном (Цзян тай-гун; см. также т. 2), предок которого, по

Сыма Цяню («Ши цзи», цз. 32), помогал Юю усмирять вселенский потоп, т.е. был причастен

к получению «Хун фаня», и который сам был связан с водой, рекой Л о и получением из нее раз-

ных пророческих знаков, в основном, подобно киновари, красного цвета («красный человек» —

чи жэнь, «красный текст» — чи вэнь) («Чжу шу цзи нянь», цз. 5, У-ван), вероятно как символизи-

рующего династию Чжоу («Люй-ши чунь цю» — «Вёсны и осени господина Люя», XIII, 1; см. т. 1).

Следовательно, термин «дань шу» подразумевает такое же сочетание магической и реальной

власти, как Ло шу и Хун фань, а быть может, и обобщенно обозначает их. Видимо, на подобное

же значение алхимических трактатов претендовали авторы, называвшие их «киноварными писа-

ниями»/«книгами о киновари».

340

Центральная роль киновари здесь связана как с ее химическим со-

Алхимия

ставом, образованным главными алхимическими элементами — ртутью

и серой, так и с символическим значением присущего ей красного цвета.

Нагревание («плавление/рафинирование» — лянь [5]) киновари приво-

дит к появлению жидкой ртути, что выражает одно из фундаментальных

фазовых соотношений двух из «пяти первоэлементов» (у син; см. т. 1)

китайской «нумерологии» (сяншучжи-сюэ; см. т. 1) — «огня» (хо [1]) и «воды» (шуй), с которыми

в свою очередь как с «мужским, активным, светлым» (ян [1]) и «женским, пассивным, темным»

(инь

[

/];

см. Инь—ян в т. 1) началами идентифицировались сера и ртуть. Красный цвет киновари

ассоциировался с самой жизненной субстанцией — кровью и также знаменовал собой идею

рождения, возрождения, перерождения, будучи символом брака и новорожденного младенца

(чи цзы — букв, «красный ребенок», но также «прекрасный муж/учитель/философ»). В рамках

универсального мировоззренческого классификационизма («коррелятивного мышления»)

красный цвет коррелировал с верхом в пространстве, т.е. югом, на который направлена стрелка

китайского компаса и взор императора, и летним сезоном во времени, когда предельно

активизируются производительные силы природы.

Базовый источник

Наиболее общую систематизацию и формализацию в искусственном языке двух видов черт

(инь [1] и ян [/]), 8 триграмм и 64 гексаграмм (гуа

[2];

см. т.

1)

эти соотношения обрели в китай-

ской «книге книг» — «Чжоу и» («Чжоуские/Всеохватные перемены», или «И цзин» — «Канон

перемен», VIII—III вв. до н.э.; см. т.

1),

которая стала общетеоретической и методологической

базой для древнейшего из дошедших до нас канонов китайской алхимии — «Чжоу и цань/сань

тун ци» («Свидетельство триединого согласия „Чжоуских перемен"») Вэй Бо-яна (ок. 100 — 170;

см.

т. 1), сокращенно именуемого «Цань/сань тун ци» («Триединое согласие»/«Единение

триады»; см. т. 1).

Полное название состоящего из трех глав (пянь

[

Л) «Чжоу и цань/сань тун ци» («Единение триа-

ды согласно „Чжоуским переменам"») отражает его построение в виде своеобразного прило-

жения к «Чжоу и». Под «триединством», или «триадой» (цань/сань [3]), понимаются троичные

комплексы: 1) учения нумерологов-ицзинистов (сяншучжи-сюэ, иньян-цзя; см. т.

1),

даосовхуан-

лао-сюэпай (см. т. 1) и магов (фан шн)-алхимиков/астрологов, 2) основные структурные ком-

поненты мироздания: небо, земля и человек (сань цай, тянь [1]; см. т.

1),

3) основные «фракции»

общемировой субстанции: пневма (ци [1]), семенная/духовная эссенция (цзин [3]; см. т. 1) и дух

(шэнь | Л; см. т. 1). Однако в значении «триада» входящий в название трактата нумерологический

термин с разным чтением «цань/сань [3]» должен читаться не «цань», а «сань» [3], поэтому в

комментарии «Чжоу и цань тун ци као и» («Исследование разночтений „Единения триады со-

гласно 'Чжоуским переменам' "») выдающегося текстолога Чжу Си (XII в.; см. т. 1) он опре-

деляется как «разнообразие/совмещение» (цза), а смысл всего заглавия — как «Проникновение

в принципы (ли [1]; см. т. 1) и совпадение со смыслом (и [1]) „Чжоуских/Всеохватных пере-

мен"».

Там же приведено мнение, что этот написанный экзотическим (архаическим, эзотериче-

ским, терминологизированным) языком трактат мог появиться до эпохи Цинь (221—207 до н.э.).

Начиная с «Шэнь сянь чжуань» («Предание о святых-бессмертных») Гэ Хуиа (283/4—343/63; см.

т. 1) «Цань тун ци» традиционно приписывается даосскому мыслителю II в. Вэй Бо-яну, имев-

шему титул Истинного человека Великой чистоты (Тай-су чжэнь-жэнь), хотя его авторство вызы-

вает сомнение, поскольку некоторые косвенные аргументы (в том числе отсутствие упоминания

об этом трактате в даосских сочинениях V—IX вв. и синхронных династийных историях) делают

возможным предположение, что это произведение было написано или во II в. учениками Вэй

Бо-яна Сюй Цун-ши и Чуньюй Шу-туном, или даже в X в. даосом Пэн Сяо (религиозное имя —

Чжэнь-и-цзы), первым и наиболее известным его комментатором, составившим «проникнове-

ние в истинный смысл [разделенного на параграфы]» ([фэнъ чжан] ци тун чжэнь и) «Цань тун

ци» («Чжоу и цань тун ци [фэнь чжан] тун чжэнь и»), в котором текст разбит на 90 параграфов

(чжан [1]), С того времени «Цань тун ци» начал постоянно упоминаться в даосском сочинении

как наиболее авторитетный текст по методологии алхимии (сянь-сюэ; см. т. 1) и стал предметом

для более чем 40 комментариев, 6 из которых вошли в состав собрания даосских канонов «Дао

цзан» («Сокровищница Пути-доо»; см. т. 1), а 12 — в раздел «Даосизм» (дао-цзя) крупнейшего

собрания традиционной литературы «Сы ку цюань шу» («Полное [собрание] книг четырех хра-

нилищ», XVIII в.; см. т. 4). Среди них выделяется упомянутый труд одного из столпов неокон-

Науки

фуцианства

Чжу Си,

который таким образом установил теоретическую

«

nn

<>

nn

a...

A

....

nv

связь между конфуцианством и даосизмом, что отразилось в его класси-

О

ПРсВРДЩсНИЯХ

, г, гш

r

г

фицирующем включении

и в

«Дао цзан»,

и в

раздел «Даосизм»

«Сы ку

веществ

цюань шу». Также

в

эпоху Сун (Х-ХШ вв.) «разъяснение»

(цзе

[2]) «Цань

тун ци» («Чжоу

и

цань тун

ци

цзе») создал Чэнь Сянь-вэй (XII—XIII вв.),

а

в

смутное время конца

Сун —

начала Юань близкий

к

неоконфу-

цианству даосский отшельник Юй Янь (XIII—XIVвв.), специализировавшийся

в

изучении «Чжоу

и»

и

алхимии, написал «полное раскрытие [содержания]» (фа

хуй) и

«толкование сомнительных

[мест]»

(ши и)

«Цань

тун

ци».

В

эпоху Юань (XIII—XIV

вв.)

Чэнь Чжи-сюй составил «коммен-

тарий

с

делением

на

параграфы» (фэнь чжан чжу),

в

котором текст был разделен менее дробно,

чем

у Пэн

Сяо,

на 35

параграфов,

а при

следующей династии

Мин

(XIV—XVII

вв.)

Цзян И-бяо

(XVI—XVII

вв.)

подготовил «собрание разъяснений»

(цзи цзе). Все эти 7

важнейших коммен-

тариев воспроизведены

в

современном издании 1990

г.

Пользуясь нумерологическими символами «Чжоу

и»

— триграммами

и

гексаграммами

(гуа [2]),

автор «Цань тун

ци»

описывает процесс создания эликсира бессмертия (дань [3]), причем пред-

ложенная

в

тексте методология относится

как к

лабораторной, экзотерической, «внешней алхи-

мии»

(вай

дань),

или

ятрохимии,

так и к

психофизиологической, эзотерической, йогической,

«внутренней алхимии»

(нэй

дань). «Цань

тун ци»

оказал значительное воздействие

на

развитие

даосской алхимии

и

астрологии, конфуцианской нумерологии

и

традиционных форм науки

в средневековом Китае. Имеется

его

английский перевод

(Wu

Lu-ch'iang, T.L. Davis, 1932).

Философская

основа

Согласно философии «Чжоу

и», мир

представляет собою круговорот изменений

и

взаимопре-

вращений, поэтому китайские алхимики считали возможным добиваться бессмертия

не

только

путем продления жизни,

но и

возрождения после смерти через «освобождение

от

трупа»

(ши

цзе[1]),

для

чего требовались

как

алхимические снадобья

и

медикаментозные средства,

так

и особые физические,

в

первую очередь дыхательные йогического типа («зародышевое дыха-

ние»

— тай си),

упражнения

и

духовные приемы самосовершенствования

в

специфических

условиях

(в

«знаменитых горах» —

мин

шань, т.е.

в

рафинированной самой природой,

или

«не-

бом»,

и

максимально приближенной

к

небу каменной среде). Китайские алхимики открывали

новые технологии,

с

одной стороны,

в

производстве стекла

и

фарфора, металлургии

и

сельском

хозяйстве,

с

другой

—

в

медицине, фармакологии, диетологии

и

эротологии, поскольку рассмат-

ривали человеческое тело как интегральную часть мироздания, репрезентирующую

его в

целом.

Теоретической основой

их

практической активности стал позднедаосский принцип «кражи

[небесной] пружины»

(дао цзи), т.е.

поворота естественного движения вспять, позволяющего

старцам омолаживаться,

а

мужчинам зачинать

в

себе «бессмертный зародыш» (сянь

тай).

Становление

и

развитие

Некоторые специалисты, например

Г.

Дабе (Dubs, 1892-1969)

и Дж.

Нидэм (Needham,

1900-

1995),

считают китайскую алхимию древнейшей

в

мире

и

повлиявшей

на

другие аналогичные

традиции.

В

пользу этого свидетельствует, во-первых, фундаментальный гилозоизм традицион-

ного китайского мировоззрения,

в

рамках которого совершенно естественно преобразование

неорганического

в

органическое, мертвого

в

живое

и,

соответственно, основополагающее

для

всех разновидностей алхимии

(но

чуждое сущности христианства

и

мусульманства) объеди-

нение идей трансмутации неблагородных металлов

в

золото

и

достижения бессмертия.

Во-вторых, понятие «философский камень» (lapis philosophorum) наиболее адекватно соответст-

вует термину «дань» («киноварь»), входящему

в

круг древнейших китайских иероглифов («надпи-

си

на

панцирях

и

костях» — цзягувэнь,

II

тыс.

до н.э.; см. т. 3),

исконно определявшемуся

как

«красный камень»

(чи ши

— словарь «Шо вэнь

цзе

цзы» — «Изъяснение знаков

и

анализ иерог-

лифов», нач.

II в. н.э.) и

имевшему значение «эликсир бессмертия». Особая роль камня

в

китай-

ской культуре обусловлена его функцией одного

из

важнейших репрезентантов центрального

из

«пяти элементов»

—

«почвы»

(ту [1]), а

авторитетнейший комментарий Дуань Юй-дая

(1735—1815)

к

«Шо вэнь цзе цзы» гласит, что «киноварь есть семенная сущность (цзин [3]) камня,

поэтому семенная сущность всякого лекарственного вещества называется киноварью».

В-третьих, капитальный алхимический принцип рафинирования неблагородных металлов

до

высшего состояния

—

золота заложен

в

самой семантике иероглифа цзинь [2], объединяющей

два значения — «металл»

и

«золото».

342

В-четвертых, золото в Китае никогда не служило основой денежно-мо-

Алхимия

нетной системы, не было достаточно изучено (сложившаяся к рубежу

V—

IV вв. до н.э. или даже позднее практика купеляции моложе средизем-

номорской на добрые полторы тысячи лет) и потому могло смешиваться

с такими сложными веществами, как сернистое олово (дисульфид SnS

2

)

или хлорид ртути (Н^Су, чем и пользовались в своих манипуляциях

алхимики.

Наконец, в-пятых, не исключено, что сам западный термин «алхимия» этимологически вос-

ходит к иероглифу цзинь [2], изначально звучавшему как 1фт в реконструкции Б. Карлгрена

(Karlgren, 1889—1978), а «эликсир» также через арабов («ал-иксир» — «лекарство для людей и ме-

таллов») — к иероглифу дань [3].

Согласно «Ши цзи» (цз. 12, 28) Сыма Цяня, уже при дворе императора Хань У-ди (см. т. 4) под

влиянием Ли Шао-цзюня практиковались алхимические операции с киноварью и золотом.

В 1972 г. в КНР (курган Мавандуй близ г. Чанша) археологами было обнаружено тело жены члена

императорской семьи, захороненное около 186

г.

до н.э., но прекрасно сохранившееся благодаря

алхимическому бальзамированию с помощью сернистых соединений ртути. Использование

красной киновари в захоронениях известно в Китае с эпохи палеолита; вера в возможность физи-

ческого бессмертия сформировалась к VIII в. до н.э.; а в IV в. до н.э., по-видимому, благодаря

учению Цзоу Яня (см. т. 1) она соединилась с аурифакцией, вследствие чего к рубежу н.э. сло-

жилось представление о «философском камне», превращающем ртуть и свинец в золото, и в ка-

честве макробиотических средств стали приниматься внутрь киноварь, золото и ртуть.

Классическую форму алхимическое учение обрело в главном произведении выдающегося даос-

ского философа и ученого Гэ Хуна «Бао-пу-цзы» («[Трактат] Учителя, Объемлющего простоту»,

частичный рус. пер.: Е.А. Торчинов, 1999). Дальнейшее развитие оно получило в трудах даос-

ского патриарха Тао Хун-цзина (456—536; см. также т. 1) и крупнейшего медика («царя ле-

карств»

—

яо ван) Сунь Сы-мяо

(581

—682;

см. также т.

1

).

Итоговым стал составленный Цин Сюй-

цзы в 808 г. компендиум «Цянь хун цзя гэн чжи бао цзи чэн» («Полное собрание наиболее драго-

ценного о свинце и ртути, деревянном и металлическом»).

Однако в VII—VIII вв. единая алхимическая традиция стала разделяться на две ветви

—

ориенти-

рованную на физико-химические и психофизиологические процессы, что нашло отражение

в терминологическом различении «внешней» (вай дань) и «внутренней киноварной [деятельно-

сти]» (нэй дань) соответственно. Последняя начала, используя объективированную термино-

логию первой, описывать сложные, построенные на медитативных, дыхательных, гимнастиче-

ских и сексуальных (тантрического типа) упражнениях, методы очищения и взаимопревраще-

ния семенной духовной эссенции (цзин [3]), пневмы (ци [1]) и духа (шэнь [/]), циркулирующих

по акупунктурным каналам (цзин [1])и локализующихся в трех парафизиологических органах

—

«киноварных полях» (дань тянъ), расположенных в животе ниже пупка, под сердцем и в голов-

ном мозге на уровне межбровья. Эта интеллектуальная тенденция, поддержанная Лю Сюань-

ином (Лю Хай-чань, X в.), Чжан Бо-дуанем (984—1082; см. т. 1; имеется осуществленный Е.А. Тор-

чиновым в 1994 г. полный пер. его трактата «У чжэнь пянь» — «Главы о прозрении истины»),

Бо/Бай Юй-чанем (Гэ Чан-гэн, 1194—1229), к XIII в. окончательно возобладала над «внешней»

алхимией. Дальнейшее ее развитие вплоть до наших дней в качестве основного вида даосской

практики связано прежде всего с созданной в XII в. Ван Чжэ (Ван Чун-ян, 1112-1170) школой

«учения совершенной истины» (цюаньчжэнь-цзяо; см. т. 1).

* Чжоу и цань тун ци гу чжу цзи чэн («Единение триады согласно „Чжоуским пере-

менам"» с корпусом древних комментариев). Шанхай, 1990; Дао цзан (Сокровищница

Пути-доо). [1-е изд. 1607]. Т. 1-36, 1. Шанхай, 1996;

Чжан

Бо-дуань. Главы о прозрении

истины (У чжэнь пянь) / Пер. Е.А. Торчинова. СПб., 1994;

Гэ

Хун. Бао-пу-цзы / Пер.

Е.А. Торчинова. СПб., 1999; Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). T. II / Пер.

Р.В.

Вяткина и B.C. Таскина. М, 1975, с. 255-257. Т. IV/ Пер. Р.В. Вяткина. М., 1986,

с.

170—171;

Даосская алхимия / Пер. Е.А. Торчинова. СПб.,

2001 ;

Щуцкий Ю.К. Китай-

ская классическая «Книга перемен». М.,

2003;

Даосская алхимия бессмертия / Пер.,

сост. Б.Б. Виногродского. М.,

2003;

Философы из Хуайнани/ Хуайнаньцзы / Пер.

Л.Е. Померанцевой. М., 2004; Лю И-мин. Алхимические «Перемены» / Пер. Б.Б. Ви-

ногродского. М., 2006; Wu Lu-ch

'lang,

Davis T.L. An Ancient Chinese Treatise on Alchemy

Entitled "Ts'an T'ung Ch'i", Written by Wei Po-yang about 142 A.D. // Isis. Vol. 18 (Bruxel-

les,

1932), p. 210—289. ** Алхимия и химия // Современные историко-научные иссле-

дования: наука в традиционном Китае / Отв. ред. и сост. А.И. Кобзев. М., 1987;

Кобзев А.И. Эрос за Китайской стеной. СПб., М., 2002; он же. Китайская алхимия //

XXXV НК ОГК. М„ 2005, с. 214-218; Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 1998, с. 65-126;

Науки

о превращениях

веществ

Элиаде М. Азиатская алхимия. М., 1998; Цзе Кун. Восемь Последовательно-

стей Люй Дунбиня (Алхимия Пьяных Бессмертных). Орел,

2003;

он же. Ис-

кусство Постижения Малой Космической Орбиты. Орел,

2003;

он

же.

Искус-

ство укрепления Инь. Орел, 2004; Чжунго дао цзяо ши (История даосского

учения в Китае) / Гл. ред. Жэнь Цзи-юй. Шанхай, 1990; Barnes W.H. Possible

Reference to Chinese Alchemy // The China Journal of Science and Arts. Vol. 23

(Shanghai, 1935), p. 75-79; Dubs H.H. The Beginning of Alchemy // Isis. Vol. 38

(Bruxelles, 1947), p. 62—86; Fukui

Kojun.

A Study of Chou-i Ts'an-t'ung-ch'i // Acta Asiatica.

Bulletin of the Institute of Eastern Culture. Vol. 27. Tokyo, 1974; Johnson O. A Study of

Chinese Alchemy. Shanghai, 1928; Needham J. Science and Civilisation in China: Chemistry

and Chemical Technology. Pt 2, 3, 4. Cambr., 1974, 1976, 1979; Ping Li Ch'ao. The Chemical

Art of Old China. Easton, 1948; Sivin N. Chinese Alchemy: Preliminary Studies. Cambridge

(Mass.), 1968; id. Chinese Alchemy and the Manipulation of Time // Isis. Vol. 17, № 239

(Wash., 1976), p. 512-526; Waley A. Notes on Chinese Alchemy // BSO(A)S. Vol. 6 (L„

1930),

p. 1-24; id. The Travels of an Alchemist. Taipei, 1991; Ho Peng-yoke. On the Dating of

Taoist Alchemical Texts. Nathan (Queensland, Australia), 1979; Needham J. L'alchemie en

Chine, pretique et théorie // Annales. Economies, sociétés, civilisations. A. 30, № 5 (P., 1975),

p.

1045-1061; Lu Gwei-djen. The Inner Elixir (Nei Tan): Chinese Physiologic Alchemy //

Changing Perspectives in History of

Science.

L., 1973, p. 68-84; Pregadio

F.

The Book of the

Nine Elixirs and its Tradition. Kyoto, 1991.

AM. Коб зев

Особенности теории и практики

Алхимия представляет собой традиционную форму науки древнего и средневекового Китая.

Это сложный культурный феномен, включающий в себя наряду с лабораторной технологией и

идеологические импликации. Цель китайской алхимии заключается в обретении телесного

бессмертия посредством создания эликсира бессмертия. Даосскими алхимиками был собран

богатый эмпирический материал в области химии, фармакологии, медицины и психологии.

Алхимия в течение всей своей истории была неотъемлемой частью ортодоксального даосского

учения и всего традиционного китайского природознания.

Главное отличие китайской алхимии от европейской заключается в ее исключительно ятрохи-

мической направленности. Чужда ей и теистическая окраска европейской алхимии. Для китай-

ского алхимика мир, его развертывание и трансформации регулируются имманентным космосу

принципом (дао), тогда как для западного алхимика причиной и направителем вселенской эво-

люции является трансцендентный Бог — Творец и Вседержитель, хотя для алхимии Запада ха-

рактерны пантеистические мотивы.

Алхимия была тесно связана с даосизмом, являясь центральной составляющей его религиозной

практики. Исходными принципами китайской алхимии являются: а) тезис о единстве («едино-

телесности») мира; б) положение об универсальности нескончаемых космических «перемен»

(и

\

4\, бянь[ 2], хуа

[

1]);

в) учение об алхимическом процессе как о модели космического процесса

в миниатюре; г) вера в полное подобие (гомоморфизма, перерастающего в изоморфизм)

макрокосма и микрокосма.

Учение о единстве мира и универсальности «перемен» было подробно разработано даосской фи-

лософией. Трансмутация металлов считалась возможной как по причине того, что все сущее со-

стоит из единой «энергетической» субстанции, «пневмы» (ци [/]), принимающей различные ка-

чества и состояния, так и вследствие происхождения всех вещей из единой первоосновы бы-

тия — Пути-дао. Алхимический космос, таким образом, предстает целостным, «единотелесным»

организмом, пронизанным китайским аналогом «вселенской симпатии» — «сродством видов»

(тун

лэй).

В макрокосме тоже происходят процессы, ведущие к образованию эликсира бессмертия. Алхи-

мик ускоряет их: если в макрокосме для получения эликсира из растущих в земле, подобно ра-

стениям, минералов требуется 4320 лет, то в реторте этот процесс благодаря нагреванию проте-

кает за один год.

Признание гомоморфизма, совершенного подобия макро- и микрокосма вело алхимика к за-

ключению: если макрокосм (Небо и Земля) вечен, то вечным может быть и микрокосм, в кото-

ром отступление от Пут-дао создало гибельную для организма дисгармонию, ведущую к смер-

ти.

Перенесение на тело всех атрибутов йао-универсума может сделать его бессмертным.

344

В теории китайской алхимии символом нетления является золото (про-

Алхимия

чие металлы — несовершенное, «незрелое» золото). Подобно тому как

золото не подвергается коррозии и не разрушается, нетленным стано-

вится и организм адепта, принявшего искусственное алхимическое золо-

то.

Оно, по учению даосских алхимиков, не только является панацеей

и эликсиром, но и само способно трансмутировать металлы. Не исклю-

чено,

что китайские алхимики производили «мозаичное золото» (т.е. сульфат олова), принимав-

шееся ими за алхимическую панацею.

Другим важнейшим алхимическим веществом в китайской алхимии была киноварь (обозна-

чается тем же иероглифом — дань [3], что и «эликсир», «пилюля»). Киноварь выступает во-

площением единения полярных начал инь

[ 1]

и ян

[

1],

так как сочетает в себе признаки мужского

(спермы, т.е. белый цвет ртути) и женского (красный цвет менструальной крови).

Ядовитые вещества (киноварь, мышьяк, свинец и пр.) часто входили в состав алхимических

эликсиров, что нередко приводило к отравлению ими. Иногда адепт принимал эликсиры ма-

лыми дозами в течение всей жизни, что оказывало консервирующий эффект на его тело после

смерти, и труп долго не разлагался, а это в глазах даосов доказывало обретение адептом со-

стояния «бессмертного, освободившегося от трупа» (ши цзе сянь).

Но если макрокосм и человеческий организм тождественны, следовательно, эликсир бессмер-

тия (или «бессмертный зародыш» — сянь тай, вырастающий в новое, «одухотворенное» тело)

может быть создан в самом организме адепта из «пневменных» субстанций, протекающих в нем

по внутренним «каналам» (цзинло). Эти идеи легли в основу так называемой «внутренней алхи-

мии» (нэй дань), психотехнической, но использующей терминологию лабораторной, «внешней

алхимии» (вай дань).

История

Предпосылки возникновения алхимии в Китае (как «внешней», так и «внутренней») появляют-

ся,

видимо, в VII—VI вв. до н.э. Уже в то время практиковались дыхательные упражнения и мак-

робиотика. В IV—III вв. до н.э. существовала вера в возможность изготовления «снадобья от

смерти» (бу сы чжияо), о чем сообщает, например, Хань Фэй-цзы (см. т. 1). Поиски эликсира

бессмертия велись зачастую при покровительстве императоров (Цинь Ши-хуан, III в. до н.э.;

Хань У-ди, II—I вв. до н.э.; обе ст. см. т. 4).

Первые сведения о попытках трансмутации металлов относятся к II—I вв. до н.э. Попытками

создать искусственное золото в то время при дворе У-ди занимались даосы Ли Шао-цзюнь

и Луань Да. Во II в. н.э. появилось первое методологическое сочинение по теории алхимии —

трактат «Единение триады согласно „Чжоуским переменам"» («Чжоу и цань тун ци») Вэй Бо-

яна. Оно одинаково авторитетно и для «внешней», и для «внутренней алхимии». В IV—VI вв.

алхимия переживала свой расцвет. Крупнейшие ее представители — Гэ Хун (III—IV вв.) и Тао

Хун-цзин (V—VI вв.), один из патриархов даосской школы Маошань.

В VII—X вв. алхимия пользовалась особым покровительством императоров династии Тан, воз-

водившей свой род к Лао-цзы. Несколько императоров умерли преждевременной смертью по

вине алхимиков-шарлатанов. Крупнейшим алхимиком того времени был Сунь Сы-мо (VII в.).

К XII в. «внутренняя алхимия» почти полностью вытеснила «внешнюю». Однако сунский

и юаньский даосизм (X—XIV вв.) знал и достижения в области общей теории алхимии. К ним

можно отнести блестящую работу «Тайное и необходимое [наставление] о пятизначных родах

[согласно] „Единению триады"» («Цань тун ци у сян лэй би яо»), в которой высказаны две весь-

ма интересные для историка науки идеи: 1) реагенты противоположных знаков будут вступать

в реакцию только при их отношении к одной категории; 2) вещества, относимые к классу инь

[ 1]

при их реакции с одним веществом, будут относиться к классу ян [1] при их реакции с другим,

и наоборот.

Но все же в то время алхимия вступает в период упадка, и при династии Мин (1368—1644) не

создается уже ни одного произведения по «внешней алхимии».

Тексты «внешней алхимии» стали рассматриваться как не понятые прежде сочинения «внутрен-

ней алхимии», а оппозиция «внешнее — внутреннее» интерпретировалась как «экзотериче-

ское — эзотерическое».

«Внутренняя алхимия» использовала терминологию и теоретические модели алхимии «внеш-

ней»,

коррелируя их с частями организма и религиозно-философскими понятиями даосизма

(тигель

—

это «Великий предел» [тай цзи; см. т. 1], тело — ртуть, сердце — свинец, концентрация

Науки

о превращениях

веществ

внимания — вода, мудрость — огонь и т.д.). Ведущие представители

«внутренней алхимии» — Лю Сюань-ин (Лю Хай-чань, X в.), Чжан Бо-

дуань (XI в.), Бо Юй-чань (XIII в.), У Чун-сюй (XVII в.).

В алхимии, вероятно, очень рано произошло разделение на «практиче-

ское» крыло (добивавшееся автоматического действия эликсира на лю-

бого принявшего его человека) и «теоретическое» (предполагавшее

предварительное нравственное совершенствование и практику мистического созерцания). Ал-

химики-«теоретики» были склонны вообще отказаться от совершения алхимических операций

и заменяли процесс его созерцанием, в результате чего и появилась «внутренняя алхимия». Ими

(в особенности в школе Маошань) активно применялись галлюциногенные вещества.

Алхимики-«теоретики» в большей степени связаны с временем, чем с пространством. Они счи-

тают, что каждый феномен может быть объяснен из его места в системе циклов, входящих друг

в друга или соответствующих друг другу. Так, «пять элементов/стихий» (у син) — не столько

материальные субстанции, сколько фазы пятеричного цикла, предполагающего двоичный цикл

чередования инь [1] — ян [1]. Цель алхимика-«теоретика» — создать в лабораторных условиях

аналог вселенной, дабы постичь принципы универсума и достичь медитативного единства с дао.

Печь (лу [6]) алхимика, таким образом, — работающая модель космоса.

Для алхимика-«теоретика» эксперимент имеет исключительно духовную значимость, и поэтому

он может быть плодотворным лишь при совершении обрядов, ритуалов и поста.

Вообще алхимия была тесно связана с даосской литургикой. Даосское богослужение выступает

в качестве прообраза и парадигмы ритуала явленного. Оно как бы выносит процесс «внут-

ренней алхимии» во время и в пространство. Даже детали ритуального облачения даосского

духовенства легко переводятся на язык «внутренней алхимии». Так, головные уборы, увенчан-

ные изображениями язычков пламени, исходящими из центра небольшой диадемы, символи-

зируют пламя, поднимающееся из «курильницы» в теле священнослужителя (парафизиологи-

ческого центра в нижней части живота) по спине до макушки, через которую рождается «бес-

смертный зародыш». Сокровенный смысл даосской литургии сводится к моделированию ри-

туальными средствами «зачатия бессмертного зародыша» (цзе сянь тай) в результате иерогамии

сил инь [1] и ян [1].

Существует также связь между алхимией, ритуалом и космогонией. Этапы созревания «бес-

смертного зародыша» в теле адепта соотносятся со ступенями развертывания дао-космоса,

а парафизиологические структуры тела, в которых пестуется зародыш, — с «первозданным хао-

сом» (хунь юань, хунь дунь; см. т. 1), дающим рождение космосу.

У упоминавшегося Гэ Хуна само алхимическое делание предстает прежде всего своеобразным

ритуалом, предназначенным в конечном счете принести адепту бессмертие. Ритуал (пост, мо-

литва, поклонение духам, уединение, сохранение тайны от профанов и т.п.) предшествует началу

делания и завершает его (поднесение золота божествам и т.д.). Если ритуальные нормы нару-

шены, то эликсир не получится, пусть даже и технология его изготовления совершенна.

Человеку аморальному, не совершившему должного количества добрых дел, не создать снадобья

и не обрести бессмертия. Об этом говорится в гл. 2 «Бао-пу-цзы» («Лунь сянь» — «Рассуждение

о бессмертных»), где Гэ Хун заявляет о необходимости совершения определенного количества

добрых дел как предварительном условии алхимического делания. Один дурной поступок анну-

лирует все уже накопленные добрые дела, такой же результат влечет и их разглашение. Без их

совершения эликсир не подействует, но и одни добрые дела бессмертия не принесут.

Задача «практического» алхимика заключается в ускорении процессов, формирующих и превра-

щающих минералы в естественных условиях в эликсир бессмертия, который будет действовать

автоматически на любого человека. Эта установка сделала «практическую» алхимию частью ме-

дицины. Большинство алхимиков были также медиками, внесшими большой вклад в развитие

фармакологии и разделившими все вещества на три категории: лечащие, тонизирующие и даю-

щие бессмертие. Большинство алхимиков-«теоретиков» ограничивалось созерцанием алхими-

ческого процесса, считая, что с вступлением процесса в новую фазу они поднимаются на сле-

дующую ступень совершенства. Если же съедание эликсира и допускалось, то оно должно бьио

сопровождаться ритуалами и могло обессмертить лишь самого алхимика. «Практическая» алхи-

мия и влияние буддизма способствовали появлению в даосизме учения о приготовлении элик-

сиров для других людей из сострадания. Так, в заупокойном богослужении «плавки [во имя бла-

гополучного] перехода [в иной мир]» — лянь ду, практиковавшемся в X—XIV вв., эликсир пред-

лагался духам усопших, которые должны были обрести бессмертие, хотя не имели никакого от-

ношения к изготовлению снадобья.

346