Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

Современные интерпретации и сопоставления Алхимия

Китайская алхимия привлекает к себе внимание историков науки в тече-

ние почти ста лет. Однако подлинно научное ее изучение началось лишь

в середине XX в. английским китаеведом Дж. Нидэмом и американским

синологом Н. Сивином (р. 1931). До этого не был четко определен даже

предмет исследования, западные ученые зачастую смешивали тексты «внутренней», парафизио-

логической алхимии с собственно алхимическими. Сам круг изучаемых текстов был практи-

чески ограничен «Бао-пу-цзы» Гэ Хуна.

С точки зрения Н. Сивина, китайская алхимия представляет собой не протонауку, а тради-

ционную форму науки, так как она склонна к систематизации эмпирического материала и хи-

мических операций, а также разработала конкретные способы лабораторного эксперимента

и соответствующее оборудование. Вместе с тем речь идет именно о традиционном типе науки,

т.е.

предшествующем европейской научной методологии Нового времени. Китайская алхимия

не ограничивает себя поисками эмпирического или теоретического знания, а направлена на

приобретение практической пользы, причем частично выходящей за пределы прагматики со-

временной науки.

Н. Сивин резко выступает против точки зрения Дж. Нидэма, согласно которой даосизм был

идеологией, наиболее близкой к научности и благотворно влиявшей на развитие науки. Он

утверждает, что невозможно подтвердить численное преобладание даосских ученых над учены-

ми других направлений. Совершенно невозможно доказать, что естественными науками в Китае

занимались только даосы, тем более что в философских взглядах многих крупных ученых пре-

обладают конфуцианские или неоконфуцианские идеи. Алхимия все же является исключением,

поскольку на протяжении всей своей истории она действительно была тесно связана с даосиз-

мом и его учением об обретении бессмертия. Вместе с тем подавляющее число алхимических,

дыхательных и гимнастических методов были не столько даосскими, сколько ассимилирован-

ной и преимущественно практикуемой даосами частью общекитайского культурного наследия.

Между даосским учением о бессмертии «тела/личности» (шэнъ [2]) и стойко-гностическими

концепциями, связанными с александрийской алхимией, существуют кардинальные различия.

Вместе с тем нельзя исключить и возможность опосредованного (через арабов) влияния

китайской алхимии на западноевропейскую средневековую алхимию.

Приоритет китайской алхимии по отношению к алхимии эллинистического Египта более чем

вероятен, ибо вера в возможность физического бессмертия в Китае восходит приблизительно

к VIII в. до н.э., а к IV в. до н.э. широко распространяется вера в обретение бессмертия по-

средством употребления снадобий. Однако идея предпочтительности искусственных снадобий

естественным возникает позднее, и первые попытки трансмутации киновари в золото дати-

руются текстами около 133 г. до н.э.

Китайская алхимия имеет целый ряд общих черт с индийской. Индийские алхимические тексты

(типа «Расанарнавы», где раса — ртуть, но Аль-Бируни переводит это слово как «золото») и

трактаты последователей хатха-йоги («Шива самхита», «Гхеранда самхита», «Хатха-йога

прадипика»), тесно связанные с тантрическими традициями, говорят о «неразрушимом теле» —

сиддха dexa, т.е. о теле адепта. Фактически идеал легендарных индийских чудотворцев

—

сиддхов

и натхов — заключается не только в обретении духовной свободы, но также и совершенного

здоровья (агара) и бессмертия (омара). Легенды об этих святых подчеркивают их победу над

смертью благодаря йоге и алхимии. Небольшой трактат «Йогавиджа» делит тела на «незрелые»

(апаква) и «зрелые» (паква). Последние обретаются благодаря йоге и поэтому называются

«йогическими телами» (йога dexa). Таким образом, здесь используется алхимический мотив

«зрелых» и «незрелых» металлов, которым уподобляются тела.

В древней Индии, как и в Китае, практиковались дыхательные упражнения, сексуальная прак-

тика (воздержание от эякуляции) и алхимия во имя обретения здоровья, долголетия и бессмер-

тия.

Отождествление золота и бессмертия возникает уже во времена ранней брахманической

прозы (VIII в. до н.э.). Однако в Индии первые упоминания об алхимии (вера в возможность

трансмутации металлов в золото посредством снадобий и молитв, изготовление эликсиров, ал-

химическое использование ртути, употребление «жидкого золота» для продления жизни и т.п.)

относятся лишь к III в. н.э., а систематически алхимические концепции излагаются еще позд-

нее — в трактатах школы расаяна («колесница ртути»).

Однако то, что при господстве натуралистического мировоззрения составляло самую суть ре-

лигиозного мироощущения древних китайцев, в Индии было второстепенным или маргиналь-

Науки

ным.

В

целом алхимия никогда

не

играла

в

Индии той роли, что

в

Китае.

Тем

не

менее

не

исключена возможность взаимовлияния индийской

о превращениях

~ ^

r

г

и

китайской алхимии.

Так, в

алхимии Тамилнада, поддерживавшего

веществ

в

VII—VIII

вв.

тесные связи

с

Китаем, прослеживается несвойственное

для Индии разделение веществ

на

мужские

и

женские.

Вместе

с тем во

многих даосских текстах алхимического характера,

на-

пример традиции даосской школы Маошань, можно обнаружить влияние тантризма.

О

кон-

тактах между даосами

и

тантриками свидетельствует найденная

в

Дуньхуане рукопись «Чжэнь

гао»

Тао

Хун-цзина

с

аннотациями

на

тибетском языке.

С

эпохи

Мин

(XIV—XVII

вв.) в

«Дао

цзан» включаются тантрические тексты (например, «Сутра павлина» — «Кун-цюэ цзин»). Замет-

ны тантрические влияния

и на

поздние тексты «внутренней алхимии».

В

свою очередь, влияние

алхимии сильно сказалось

на

буддийских тантрических ритуалах.

В связи

с

возможным влиянием китайской алхимии

на

индийскую правомерной выглядит

ги-

потеза Дж. Нидэма

об

опосредованном (через арабов

и,

добавим, индийцев) влиянии китайской

алхимии

на

становление

и

развитие западноевропейской средневековой алхимии, особенно

ее

ятрохимического направления.

* Баоцзюань

о

Пу-мине

/ Пер. Э.С.

Стуловой.

М., 1979; Гэ Хун.

Баопу-цзы

/ Пер.

Е.А. Торчинова. СПб., 1999;

Чжан

Бодуань. Главы

о

прозрении истины (У чжэнь пянь)

/

Пер.

Е.А. Торчинова. СПб., 1994. ** Васильев Л.

С.

Культы, религии, традиции

в

Китае.

М.,

1970;

Торчинов

Е.А.

Основные направления эволюции даосизма

в

период Лючао

(по материалам трактата

Гэ

Хуна «Бао-пу-цзы»)

//

Дао

и

даосизм

в

Китае.

М., 1982;

он же. Учение Гэ Хуна

о

дао: человек

и

природа

//

Проблема человека

в

традиционных

китайских учениях.

М.,

1983;

он

же. Этика

и

ритуал

в

традиционном Китае

// Пе-

тербургское востоковедение. 1992. Вып.

2;

он же. Даосизм. СПб., 1993,

с.

48-80

и

др.;

Maspero

H. Les

procédés

de

"nourrir

le

principe vital" dans

la

religion taoïste ancienne

//

JA. Vol. 229.

P.,

1937;

Liu

Ts'un-yan. Taoist Self-Cultivation

in

Ming Thought

//

Seifand

Society

in

Ming Thought.

N.

Y.-L., 1970; Needham

J.

Science

and

Civilisation

in

China.

Vol.

4.

Cambr., 1974; Schipper К.

et

al. Concordance

du

Pao-p'ou-tseu Nei-p'ien.

P., 1965;

idem.

Concordance

du

Pao-p'ou-tseu Wai-p'ien.

P.,

1970; idem. Concordance

du

Houang-

t'ing king: Nei-king

et

Wai-king.

P.,

1975;

Yu

Ying-shih. Life

and

Immortality

in the

Mind

of

Han China

//

H J

AS.

1964-1965. Vol.

25.

Е.А.

Торчинов

Химия

Путь

от

алхимии

к

химии

Современное китайское название химии, появившееся

в

середине

XIX в.,

— хуа-сюэ («учение

о превращениях»).

В

традиционной китайской науке

не

было подобной дисциплины. Химиче-

ские знания развивались

в

основном

по

двум направлениям.

С

одной стороны, можно говорить

о разного рода уходящих

в

глубокую древность химических искусствах

или

технологиях, кото-

рыми занимались в домашнем хозяйстве,

при

врачевании

и в

ремесленничестве,

—

изготовление

красок, керамики, фармакологических

и

парфюмерных препаратов, использование биохими-

ческих процессов,

в

частности брожения,

для

переработки органических веществ.

К

этому

на-

правлению следует отнести также металлургию, известную

на

территории Китая

с

рубежа

III-

II тыс.

до н.э.,

лаковое производство

— с

середины

II

тыс.

до н.э.,

производство соли

— с се-

редины

I

тыс.

до

н.э., добычу

и

использование нефти

и

угля, изготовление бумаги — конец

I

тыс.

до н.э.,

и пр.

С другой стороны, химические знания развивались

в

русле алхимии

(шао

дань

шу,

лянь цзинь

шу

и

пр.),

первые упоминания

о

которой относятся

ко II в. до н.э. В

отличие

от

первого направ-

ления алхимия соединяет

в

себе теорию

и

эксперимент.

В ней не

было ничего подобного совре-

менным представлениям

об

атомах, молекулах, химических элементах,

их

соединениях

и пр.

Теории китайских алхимиков находились

в

круге традиционных представлений

о

пневме-ци [1],

силах инь—ян, пяти элементах/стихиях

(у

сии;

все

ст.

см. т. 1) и

т.п. Однако

они

позволяли опи-

сывать химические реакции, которые наблюдались

в

ходе смешивания, нагревания

и

растворе-

ния разнообразных веществ.

Эти

описания порой весьма ценны, показывая точность наблю-

дений реальных процессов, которые можно идентифицировать

в

современной химической

но-

менклатуре.

348

Одной из главных задач китайской алхимии было изготовление золота.

Химия

По Дж. Нидэму (1974), следует отличать две отрасли знаний, связанных

с золотом. Среди ремесленников развивалась аурификция — сознатель-

ная имитация золота (и шире, с подходящим изменением специфика-

ции, серебра и других драгоценных веществ, таких как драгоценные

камни и жемчуг), часто с определенным намерением обмануть, а среди

алхимиков — аурифакция, основанная на убеждении, что золото (или искусственное «золото»),

не отличимое от естественного и столь же хорошее (если не лучшее), можно сделать из других

весьма различных веществ, особенно неблагородных металлов. Аурификция в Китае была вре-

менами достаточно широко распространена, свидетельством чему является указ императора

Цзин-ди (прав. 156—141) от 144 г. до н.э. о запрещении под страхом публичной казни несанк-

ционированных частных чеканок и создания фальшивого золота. Аурифакция внезависимости

от результата — одна из составных частей китайской алхимии, в которой ставились задачи не

имитировать, а реально получать и другие вещества.

Если в арабо-мусульманской, индийской и европейской разновидностях алхимии, которые,

согласно многим ученым (напр.: Дж.-Р. Партингтон, 1927; Т. Дэвис, 1930; В.-Х. Варне, 1935;

Дж. Нидэм, 1974), возникли под влиянием китайской, изготовление золота рассматривалось

как демонстрация мудрости или способ обогащения, то китайские алхимики ставили перед

собой другую задачу. Дж. Нидэм использует для нее термин «макробиотика» — убеждение, что

при помощи ботанического, зоологического, минералогического и прежде всего химического

знания можно произвести лекарства или эликсиры (дань [3]), способные не только продлить

человеческую жизнь, омолодив при этом тело и дух, но даровать бессмертие в физическом теле

(см.

сянь-сюэ в т. 1, сянь [1] в т. 2). В частности, считалось, что этого можно достичь, принимая

внутрь золото в растворенном виде или изготавливая из него посуду для пищи.

По Дж. Нидэму (1974), древняя алхимическая традиция в Китае имеет три корня: «фармацевти-

ческо-ботанический поиск макробиотических растений, металлургическо-химические откры-

тия процессов аурификции и аурифакции; фармацевтически-минералогическое использование

неорганических веществ в терапии». Все это, как в плавильном горне, соединилось в своеобраз-

ное явление, которое все еще остается недостаточно изученным в синологии.

По химико-алхимической тематике в Китае написан огромный массив литературы, только

малая часть которого исследована. Поскольку книгопечатание здесь зародилось в VIII в., почти

все алхимические тексты имеют печатную форму. Исключения составляют рукописи, подобные

найденным в пещерных храмах Дуньхуана, или архивы личных записей ученых эпох Мин

и Цин. Самый важный блок алхимической литературы представлен в собрании даосских кано-

нов «Дао цзан» (см. т. 1). Много сведений можно почерпнуть из династийных историй, начиная

с самых ранних. Также важны фармацевтические сочинения бэнь цао, во множестве созданные

от II до XVIII в. Они не ограничивались описанием лекарств растительного происхождения,

всегда касаясь минералогии, химии, алхимии, добывающих и обрабатывающих технологий.

Немало химико-алхимических сведений содержится в трактатах по медицине, военному делу,

сельскому хозяйству, производ-

ству и пр., а также в энциклопе-

дической и лексикографической

литературе, самые ранние образ-

цы которой относятся к III в. Да-

тирование этих текстов, как и

многих других в Китае, может

быть проведено достаточно точ-

но в сравнении с любой другой

культурой.

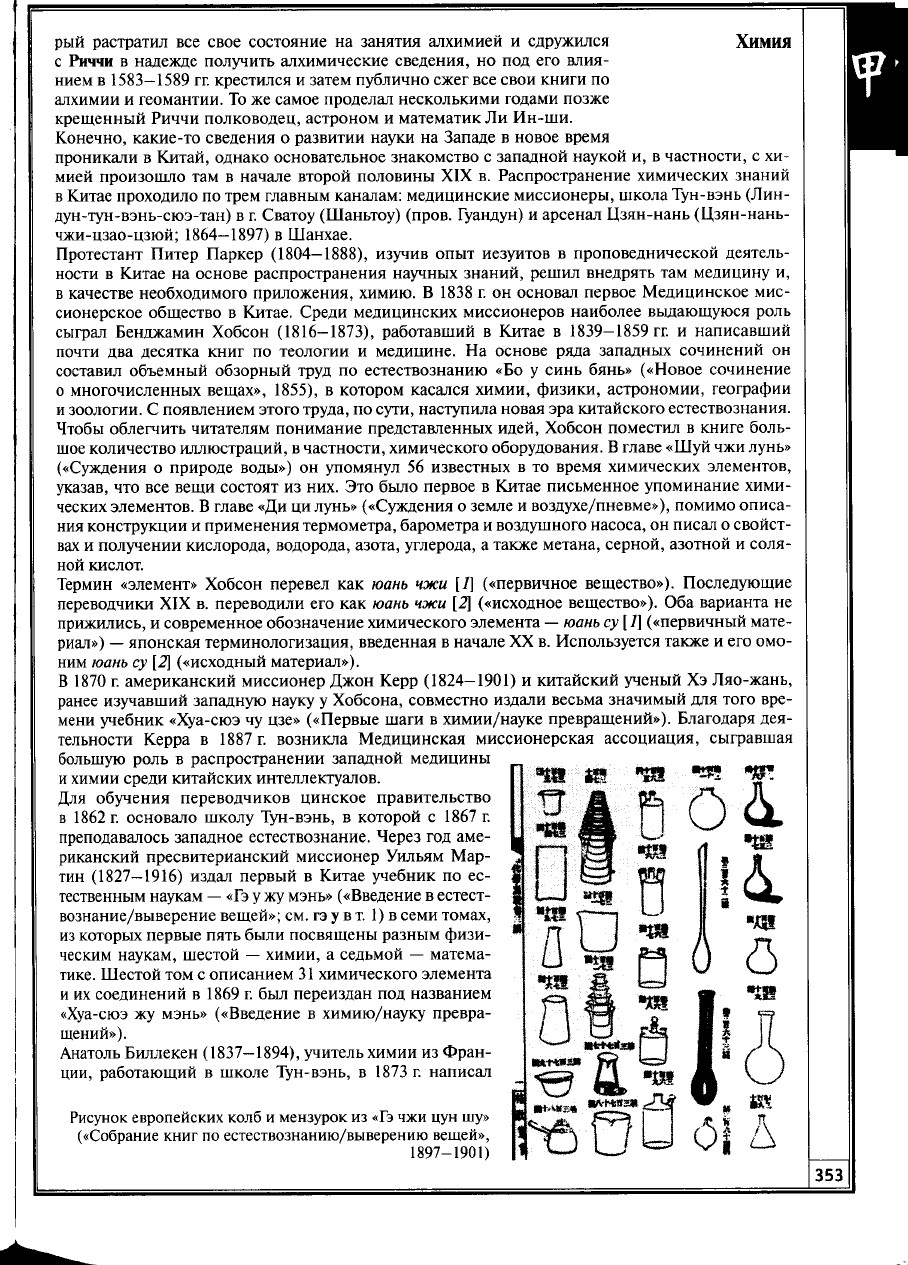

Помимо письменных источни-

ков в изучении китайской химии

важную роль играет археология,

позволяющая производить хи-

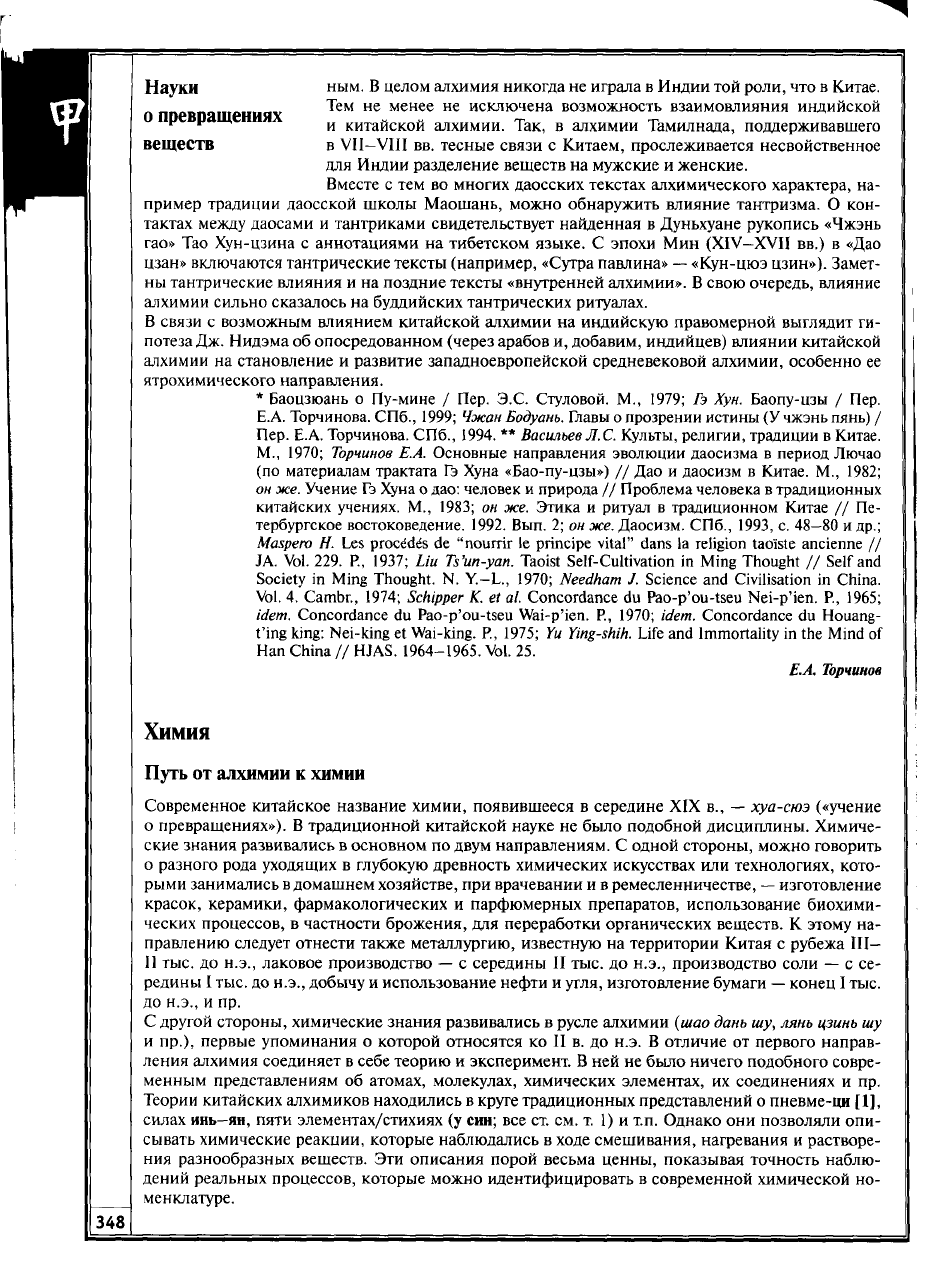

Купелирование содержащего се-

ребро свинца (из «Тянь гун кай

у»

—

«Использование даров приро-

ды/неба», 1637)

Науки

мический анализ древних

и

средневековых окрашенных изделий

и ме-

0

поевоашениях

таллических предметов, исследования образцов лекарств

и

химических

"

"

щ

веществ, найденных

в

могильниках

или

каких-либо других археологи-

веществ

ческих объектах. Предметом исследования

тут

являются также тради-

ционные химические технологии, которые идут

из

древности

и

иногда

применяются

в

настоящее время, например производство соли, дистил-

ляция спирта, получение лака

и пр.

Если развитие разного рода химических ремесел

в

традиционном Китае

шло

равномерно

по

нарастающей,

то в

истории алхимии имеются взлеты

и

падения.

С

середины

II до

конца IV в.

она

переживала стадию становления. Первый известный

в

литературе прецедент аурифакции

датируется 133

г. до н.э. и

связан

с

алхимиком

и

магом

Ли

Шао-цзюнем, действовавшим

при

дворе императора

У-ди

(прав. 140-87

до

н.э.). Согласно

«Ши

цзи» («Исторические записки»,

гл.

12) Сыма Цяня (обе ст. см. т. 1),

он

говорил, что может превратить

(хуа [/])

киноварь

(дань

ша)

в золото

(хуан цзинь),

с

помощью которого, если сделать

из

него посуду для

еды и

питья, можно

продлить жизнь.

Весьма важная фигура этого периода — «отец алхимии» Вэй Бо-ян (ок. 100 — 170; см. т. 1), напи-

савший самый первый трактат

по

алхимии

—

«[Чжоу

и]

цань

туи ци»

(«Единение триады

[со-

гласно „Чжоуским переменам"]»;

см. т. 1).

(Многие синологи полагают,

что

дошедший

до на-

стоящего времени текст создан гораздо позже другим автором.) Трактат составлен

из

коротких

предложений, содержащих криптографические элементы, сложные метафоры

и

символы

и на-

поминающих древнегреческие гномы

или

пророческие причитания. Многим комментаторам

его содержание казалось трудным

для

понимания. «Цань

тун ци»

охватывает широкие области

знания,

от

эмбриологии

и

эротологических методик

до

физики,

в

частности, упоминая зажига-

тельные зеркала, содержит много химических терминов

и

алхимической фразеологии, свиде-

тельствуя

о

знании автором соответствующих практических операций.

Самый знаменитый китайский алхимик Гэ Хун (283/84—343/63; см. т. 1) также жил

в

этот период.

Ему принадлежит первая систематизация алхимических знаний

в

«Бао-пу-цзы» («Мудрец,

Объемлющий Первозданную простоту»), главным образом

в гл. 4, 11 и 16

первой, «эзотериче-

ской» (нэй) части, написанной около 320 г. (рус. пер.: Е.А. Торчинов, 1999). Гэ Хун собрал разного

рода химическую

и

алхимическую информацию. Например,

в гл. 4

описал более полусотни

ре-

цептов алхимических эликсиров, отдельные компоненты которых легко поддаются современ-

ной химической интерпретации.

В

начале

гл. 19 он дал

одну

из

самых ранних библиографий

даосской литературы, где,

по

подсчету Дж. Нидэма (1976), отмечены

206

произведений, многие

из которых посвящены алхимии.

Период

от

конца эпохи Цзинь

(ок. 400) до

середины

Тан (ок. 800) —

«золотой век» китайской

алхимии.

Его

начало ознаменовалось тем, что,

как

указано

в

«Вэй шу» («Книга

[об

эпохе] Вэй»,

гл.

114), первый император Северной Вэй, Дао-у-ди (прав. 378—409),

на

третьем году правления

учредил должность придворного алхимика

—

сянь жэнь

бо ши

гуань

(«чин бессмертного человека — широкого эрудита»).

За-

тем

в

столице Пинчэн (пров. Шаньси) третий император

Се-

верной Вэй, Тай-у-ди (прав. 434-452), построил алхимическую

лабораторию

(сянь

фан —

«мастерская бессмертия»)

для

изготовления лекарств

и

эликсиров. Для проведения тестов (ши

фу

[1] —

«опробование дозы [снадобья]»)

в нее

отправлялись

осужденные

за

тяжкие преступления. Многие

из них

умерли

в муках, поскольку,

как

объясняют авторы «Вэй

шу»,

прини-

мали эликсиры

не по

своей воле.

Так как

положительные

ре-

зультаты

не

получились, лаборатория была закрыта. Однако

интерес императора

к

эликсирам

не

угас,

и он

неоднократно

посылал алхимиков

для их

изготовления

в

горы, полагая,

что

уединение будет способствовать успеху предприятия. Подоб-

ным образом поступали затем

и

многие другие императоры.

Приметной фигурой этого времени являлся врач

и

алхимик Тао

Хун-цзин (452/56—536;

см.

также

т. 1),

девятый патриарх даос-

Ли Шао-цзюнь, молящийся перед своей алхимической печью,

к которой прилетел журавль. Гравюра на дереве

из

«Шэнь

сянь тун цзянь» («Общее зерцало святых

и

бессмертных»,

1640) Сюэ Да-сюня

350

ской школы Высшей чистоты (шанцин-пай; см. т. 1). Он учился у различ-

Химия

ных даосских наставников и прошел инициацию в 485 г. Занимал ряд по-

стов при дворах династий Лю, Сун и Ци. В 492 г. ушел со службы и посе-

лился в горах Маошань, где располагался центр шанцин-пай. Около 500 г.

составил «Чжэнь гао» («Речи истинных/совершенных») и «Дэн чжэнь

инь цзюэ» («Скрытые инструкции восхождения к совершенству»), в ко-

торых собрал отредактированные и прокомментированные им рукописи школы шанцин-пай,

написанные в IV—V вв. Своими занятиями алхимией Тао Хун-цзин оказал значительное влия-

ние на первого императора династии Лян, Лян У-ди (прав. 502—549; см. т. 1), который назначил

его придворным медиком.

Наиболее значительное влияние на развитие химии и алхимии в начале эпохи Тан оказал врач

и алхимик Сунь Сы-мяо/мо (581-673/82; см. также т. 1). С юности он испытывал влияние

даосских идей и даже на несколько лет уединялся для даосских практик на горе Тайбай. Сла-

вился своим врачебным искусством, вследствие чего ему неоднократно присылали приглаше-

ния на службу, которые он, как правило, отклонял. Однако, вероятно, в 659-674 гг. ему довелось

служить при дворе императора Гао-цзуна (прав. 650—683). Сунь Сы-мяо написал несколько

трудов по медицине и даосским практикам. Его интерес к даосизму проявился в таких сочи-

нениях, как «Шэ шэн чжэнь лу» («Истинные записи о поддержании жизни»), «Чжэнь чжун су

шу» («Письмо на шелке из глубины подголовника») и «Хуй сань цзяо лунь» («Суждения о со-

единении трех учений»). Ему приписывается собрание алхимических формул «Тай цин дань

цзин яо цзюэ» («Главные секреты „Канона киноварного [эликсира] Великой чистоты"», «Важ-

нейшие секретные средства из канонов о киноварных [эликсирах] Великой чистоты»), где впер-

вые упомянут протопорох. Хотя в данном случае авторство Сунь Сы-мяо не может быть окон-

чательно доказано, бесспорна его причастность к алхимическим занятиям, поскольку сам он

писал, что с 610 г. занимался изготовлением алхимических эликсиров.

Традиция лабораторной алхимии достигла пика в начале VIII в., когда Чэнь Шао-вэй в «Да тун

лянь чжэнь бао цзин цзю хуань цзинь дань мяо цзюэ» («Секретный метод девятикратного

циклического преобразования золотого киноварного [эликсира], дополнительный к руковод-

ству создания совершенного сокровища; священное писание Великого единения», 712?) описал

эликсир, полученный рафинированием киновари.

Среди танских алхимических сочинений важнейшим можно считать самый подробный из до-

шедших до наших дней словарь алхимических терминов «Ши яо Эр я» («[Подобный] „Прибли-

жению к классике" [словарь] камней и лекарств», 806; см. «Эр я» в

т.

3) Мэй Бяо. В нем приведен

список не менее чем 163 химических веществ, многие из которых с несколькими названиями

(например, у ртути 22 синонима, у киновари — 14). Также указаны 69 различных эликсиров

(25 с синонимами) и дана обширная библиография алхимических произведений. По значимости

Выдающийся врач

и алхимик Сунь

Сы-мяо (581-673/82).

Из «Ле сянь цюань

чжуань»

Науки

о превращениях

веществ

этот текст можно сравнить с «Алхимическим словарем» («Lexicon Alche-

miae») Мартина Руланда, изданным в 1612, т.е. на восемь веков позже.

Период от середины Тан (ок. 800) до конца Сун (ок. 1300) можно считать

«серебряным веком» алхимии. В середине IX в. произошло знаменатель-

ное событие в истории химии и науки в целом — впервые была издана

научная книга. Согласно сочинению ученого и поэта Фань Шу «Юньси/

ци ю и» («Дружеские обсуждения [Человека] с Ручья [Пяти] облаков», ок. 870), Хэгань Цюань,

правитель Цзянси, посвятивший более 15 лет изготовлению алхимических эликсиров, составил

жизнеописание Лю Хуна (1) — «Лю Хун чжуань» («Предание о Лю Хуне»), и, отпечатав (с блоков)

несколько тысяч копий, разослал их всем занимавшимся алхимией в «пределах четырех морей».

Как предполагал Дж. Нидэм (1976), на самом деле речь идет об анонимном сочинении «Сюань

цзе лу» («Записки о таинственном противоядии»), снабженном предисловием неизвестного ав-

тора в 855 г. В этом сочинении, предостерегающем о возможности отравления эликсирами, упо-

минается алхимик

I—II

вв. Лю Хун (2), имеющий туже фамилию, но ононимическое имя, и ре-

комендуется в качестве противоядия употреблять некоторые растительные снадобья наряду

с минералами и металлами. Таким образом, тиражирование текстов было использовано в гума-

нитарных целях. Хэгань Цюань, выходец из монгольской семьи, мог написать это сочинение

в 847—849/50, когда занимал должность правителя Цзянси.

В IX в. императоры один за другим умирали от принятия эликсиров бессмертия, например:

Сянь-цзун (прав. 806-820), Му-цзун (прав. 821-824), Цзин-цзун (прав. 825—826), У-цзун

(прав. 841-846), Сюань-цзун (прав. 847-859). Сколько пострадало неизвестных алхимиков

—

невозможно подсчитать. Поэтому тогда стало появляться много книг с предостережениями про-

тив отравления эликсирами. Приводимые в литературе описания эликсиров стали упрощаться.

В их рецептах появилась тенденция к отказу от минералов и металлов в пользу составляющих

растительного и животного происхождения. В конечном итоге произошел переход от протохи-

мии к протофизиологии — алхимия разделилась на два направления — вай дань («внешний ки-

новарный эликсир»/«внешняя алхимия») и нэй дань («внутренний киноварный эликсир»/«внут-

ренняя алхимия»). Если в первом ради создания эликсира бессмертия производились манипуля-

ции с разными веществами, то второе при заимствовании словаря «внешней» алхимии ориен-

тировалось на психофизические практики, что определялось как создание эликсира внутри че-

ловека. В эпоху Сун традиция вай дань постепенно затухла, а нэй дань разделилась по двум ли-

ниям передачи на южную и северную. Их родоначальниками были соответственно Чжан Бо-

дуань (984-1082; см. т. 1) и Ван Чжэ (1112-1170).

В эпоху Юань (1280-1367) наблюдался упадок алхимии, связанный с тем, что даосизм не поль-

зовался благосклонностью монгольских правителей Китая, которые видели в нем источник

подрывных идей. Однако время от времени они проявляли интерес к алхимии. Так, в 1222 г.

Чингис-хан пригласил на аудиенцию даосского адепта и алхимика Цю Чан-чуня (1148-1227),

который был затем послан в Афганистан для ознакомления с местной практикой алхимии.

Идея создания эликсира бессмертия еще будоражила умы китайцев в эпоху Мин, однако упа-

дочные тенденции в алхимии нарастали и в следующую эпоху Цин достигли максимума. Этот

упадок китайской алхимии не позволил зародиться в ней современной химии, как это произо-

шло в Европе. Однако, допуская, что западная алхимия имеет корни в китайской, можно сделать

вывод, что современная химия все-таки многим обязана древнему Китаю.

Миссионеры-иезуиты, начавшие в конце XVI в. проповедь в Китае христианской веры, пола-

гали, что ее принятию будет способствовать ознакомление с европейской наукой. При этом они

делали упор на астрономию и математику, поскольку в то время в этих дисциплинах Европа

сильно опередила Китай. В области химии им похвастаться особенно было нечем. Европейская

химия встала на новый путь с изданием в 1661 трактата Роберта Бойля (1627—1691) «Химик-

скептик», где он отошел от античной теории элементов/стихий и изложил основы корпускуляр-

ной химии, введя понятие химического элемента. Однако подлинный переворот в химии насту-

пил на рубеже XVIII и XIX вв. с появлением теории кислородного горения Антуана Лорана

Лавуазье (1743-1794) и атомистической химии Джона Дальтона (1766—1844).

Иезуиты принесли в Китай аристотелевскую концепцию четырех элементов/стихий. Термин

«элемент» был переведен как юань син («первичный элемент») по аналогии с у сын («пять эле-

ментов»). Особой реакции эта концепция не вызвала, поскольку в какой-то мере китайцы были

с ней знакомы через арабов и даже иногда использовали в медицине.

Некоторые ученые китайцы принимали миссионеров за алхимиков, с которыми они на самом

деле не имели ничего общего. Более того, к китайской алхимии они испытывали крайне не-

гативное отношение. Свидетельство тому история конфуцианского ученого Цюй Тай-су, кото-

352

рый растратил все свое состояние на занятия алхимией и сдружился Химия

с Риччи в надежде получить алхимические сведения, но под его влия-

нием в 1583—1589 гг. крестился и затем публично сжег все свои книги по

алхимии и геомантии. То же самое проделал несколькими годами позже

крещенный Риччи полководец, астроном и математик Ли Ин-ши.

Конечно, какие-то сведения о развитии науки на Западе в новое время

проникали в Китай, однако основательное знакомство с западной наукой и, в частности, с хи-

мией произошло там в начале второй половины XIX в. Распространение химических знаний

в Китае проходило по трем главным каналам: медицинские миссионеры, школа Тун-вэнь (Лин-

дун-тун-вэнь-сюэ-тан) в г. Сватоу (Шаньтоу) (пров. Гуандун) и арсенал Цзян-нань (Цзян-нань-

чжи-цзао-цзюй; 1864—1897) в Шанхае.

Протестант Питер Паркер (1804—1888), изучив опыт иезуитов в проповеднической деятель-

ности в Китае на основе распространения научных знаний, решил внедрять там медицину и,

в качестве необходимого приложения, химию. В 1838 г. он основал первое Медицинское мис-

сионерское общество в Китае. Среди медицинских миссионеров наиболее выдающуюся роль

сыграл Бенджамин Хобсон (1816-1873), работавший в Китае в 1839-1859 гг. и написавший

почти два десятка книг по теологии и медицине. На основе ряда западных сочинений он

составил объемный обзорный труд по естествознанию «Бо у синь бянь» («Новое сочинение

о многочисленных вещах», 1855), в котором касался химии, физики, астрономии, географии

и зоологии. С появлением этого труда, по сути, наступила новая эра китайского естествознания.

Чтобы облегчить читателям понимание представленных идей, Хобсон поместил в книге боль-

шое количество иллюстраций, в частности, химического оборудования. В главе «Шуи чжи лунь»

(«Суждения о природе воды») он упомянул 56 известных в то время химических элементов,

указав, что все вещи состоят из них. Это было первое в Китае письменное упоминание хими-

ческих элементов. В главе «Ди ци лунь» («Суждения о земле и воздухе/пневме»), помимо описа-

ния конструкции и применения термометра, барометра и воздушного насоса, он писал о свойст-

вах и получении кислорода, водорода, азота, углерода, а также метана, серной, азотной и соля-

ной кислот.

Термин «элемент» Хобсон перевел как юань чжи [1] («первичное вещество»). Последующие

переводчики XIX в. переводили его как юань чжи [2] («исходное вещество»). Оба варианта не

прижились, и современное обозначение химического элемента — юань су

[ 1]

(«первичный мате-

риал») — японская терминологизация, введенная в начале XX в. Используется также и его омо-

ним юань су [2] («исходный материал»).

В 1870 г. американский миссионер Джон Керр (1824-1901) и китайский ученый Хэ Ляо-жань,

ранее изучавший западную науку у Хобсона, совместно издали весьма значимый для того вре-

мени учебник «Хуа-сюэ чу цзе» («Первые шаги в химии/науке превращений»). Благодаря дея-

тельности Керра в 1887 г. возникла Медицинская миссионерская ассоциация, сыгравшая

большую роль в распространении западной медицины

и химии среди китайских интеллектуалов.

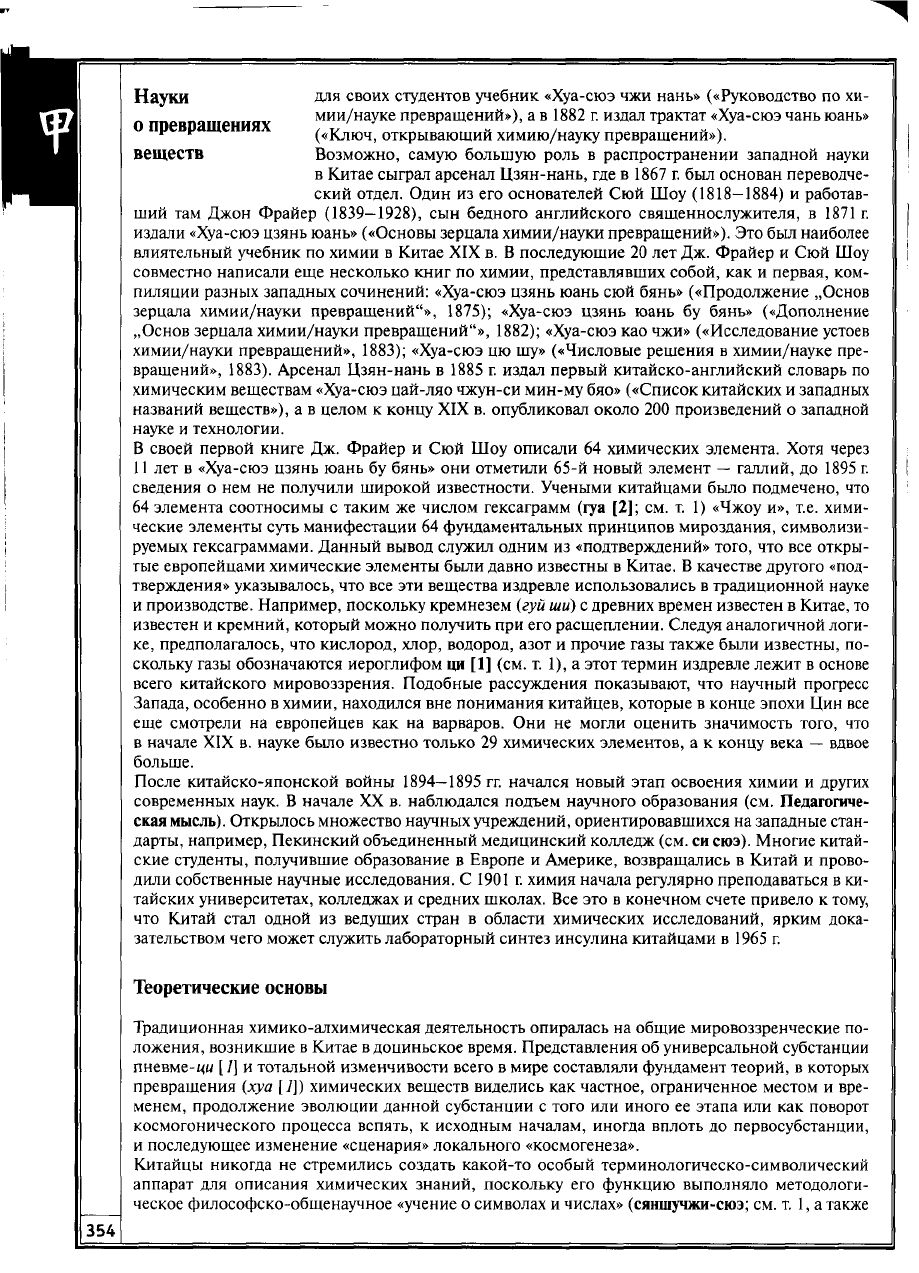

Для обучения переводчиков цинское правительство

в 1862 г. основало школу Тун-вэнь, в которой с 1867 г.

преподавалось западное естествознание. Через год аме-

риканский пресвитерианский миссионер Уильям Мар-

тин (1827—1916) издал первый в Китае учебник по ес-

тественным наукам — «Гэ у жу мэнь» («Введение в естест-

вознание/выверение вещей»; см. гэ у в т. 1) в семи томах,

из которых первые пять были посвящены разным физи-

ческим наукам, шестой — химии, а седьмой — матема-

тике.

Шестой том с описанием 31 химического элемента

и их соединений в 1869 г. был переиздан под названием

«Хуа-сюэ жу мэнь» («Введение в химию/науку превра-

щений»).

Анатоль Биллекен (1837—1894), учитель химии из Фран-

ции, работающий в школе Тун-вэнь, в 1873 г. написал

Рисунок европейских колб и мензурок из «Гэ чжи цун шу»

(«Собрание книг по естествознанию/выверению вещей»,

1897-1901)

Науки

для

своих студентов учебник «Хуа-сюэ

чжи

нань» («Руководство

по хи-

0

П вца

НИЯХ

мии/науке превращений»),

а в

1882 г. издал трактат «Хуа-сюэ чань юань»

"г

и*

(«Ключ, открывающий химию/науку превращений»),

веществ

Возможно, самую большую роль

в

распространении западной науки

в Китае сыграл арсенал Цзян-нань,

где в

1867 г.

был

основан переводче-

ский отдел. Один

из его

основателей

Сюй Шоу

(1818-1884)

и

работав-

ший

там

Джон Фрайер (1839—1928),

сын

бедного английского священнослужителя,

в

1871

г.

издали «Хуа-сюэ цзянь юань» («Основы зерцала химии/науки превращений»). Это был наиболее

влиятельный учебник

по

химии

в

Китае XIX

в. В

последующие

20 лет

Дж. Фрайер

и Сюй Шоу

совместно написали

еще

несколько книг

по

химии, представлявших собой,

как и

первая, ком-

пиляции разных западных сочинений: «Хуа-сюэ цзянь юань

сюй

бянь» («Продолжение „Основ

зерцала химии/науки превращений"», 1875); «Хуа-сюэ цзянь юань

бу

бянь» («Дополнение

„Основ зерцала химии/науки превращений"», 1882); «Хуа-сюэ

као

чжи» («Исследование устоев

химии/науки превращений», 1883); «Хуа-сюэ

цю

шу» («Числовые решения

в

химии/науке пре-

вращений», 1883). Арсенал Цзян-нань

в

1885

г.

издал первый китайско-английский словарь

по

химическим веществам «Хуа-сюэ цай-ляо чжун-си мин-му бяо» («Список китайских

и

западных

названий веществ»),

а в

целом

к

концу XIX

в.

опубликовал около

200

произведений

о

западной

науке

и

технологии.

В своей первой книге

Дж.

Фрайер

и Сюй Шоу

описали

64

химических элемента. Хотя через

11

лет в

«Хуа-сюэ цзянь юань

бу

бянь»

они

отметили

65-й

новый элемент — галлий,

до

1895

г.

сведения

о нем не

получили широкой известности. Учеными китайцами было подмечено,

что

64 элемента соотносимы

с

таким

же

числом гексаграмм

(гуа

[2];

см. т. 1)

«Чжоу

и», т.е.

хими-

ческие элементы суть манифестации

64

фундаментальных принципов мироздания, символизи-

руемых гексаграммами. Данный вывод служил одним

из

«подтверждений» того,

что все

откры-

тые европейцами химические элементы были давно известны

в

Китае.

В

качестве другого «под-

тверждения» указывалось,

что все эти

вещества издревле использовались

в

традиционной науке

и производстве. Например, поскольку кремнезем

(гуй

ши)

с

древних времен известен

в

Китае,

то

известен

и

кремний, который можно получить при его расщеплении. Следуя аналогичной логи-

ке,

предполагалось,

что

кислород, хлор, водород, азот

и

прочие газы также были известны,

по-

скольку газы обозначаются иероглифом

ци [1]

(см.

т. 1), а

этот термин издревле лежит

в

основе

всего китайского мировоззрения. Подобные рассуждения показывают,

что

научный прогресс

Запада, особенно

в

химии, находился

вне

понимания китайцев, которые

в

конце эпохи

Цин все

еще смотрели

на

европейцев

как на

варваров.

Они не

могли оценить значимость того,

что

в начале

XIX в.

науке было известно только

29

химических элементов,

а к

концу века — вдвое

больше.

После китайско-японской войны 1894—1895

гг.

начался новый этап освоения химии

и

других

современных наук.

В

начале

XX в.

наблюдался подъем научного образования

(см.

Педагогиче-

ская мысль). Открылось множество научных учреждений, ориентировавшихся

на

западные стан-

дарты, например, Пекинский объединенный медицинский колледж (см. си сюэ). Многие китай-

ские студенты, получившие образование

в

Европе

и

Америке, возвращались

в

Китай

и

прово-

дили собственные научные исследования.

С

1901 г. химия начала регулярно преподаваться

в

ки-

тайских университетах, колледжах

и

средних школах.

Все это в

конечном счете привело

к

тому,

что Китай стал одной

из

ведущих стран

в

области химических исследований, ярким дока-

зательством чего может служить лабораторный синтез инсулина китайцами

в

1965

г.

Теоретические основы

Традиционная химико-алхимическая деятельность опиралась

на

общие мировоззренческие

по-

ложения, возникшие

в

Китае

в

доциньское время. Представления

об

универсальной субстанции

пневме-ци

[

/]

и

тотальной изменчивости всего

в

мире составляли фундамент теорий,

в

которых

превращения

(хуа [7])

химических веществ виделись

как

частное, ограниченное местом

и

вре-

менем, продолжение эволюции данной субстанции

с

того

или

иного

ее

этапа

или как

поворот

космогонического процесса вспять,

к

исходным началам, иногда вплоть

до

первосубстанции,

и последующее изменение «сценария» локального «космогенеза».

Китайцы никогда

не

стремились создать какой-то особый терминологическо-символический

аппарат

для

описания химических знаний, поскольку

его

функцию выполняло методологи-

ческое философско-общенаучное «учение

о

символах

и

числах» (сяншучжи-сюэ; см.

т. 1, а

также

354

Нумерология). Также они не выработали специальной системы символов Химия

для химических веществ и операций. Вероятно, у них не было никакой

потребности в этом, поскольку сама идеографическая письменность

(Язык и письменность; см. т. 3) несла в себе множество символических

образов, идущих из глубокой древности. С другой стороны, для описа-

ния рецептов изготовления тех или иных веществ использовалось мно-

жество специфических художественных метафор и зашифрованных названий.

Важное место в этом символизме занимает учение об инь—ян (см. т. 1), согласно которому все

в мире делится на полярные силы — активную и пассивную. В связи с этим главные алхи-

мические и химические реагенты и явления интерпретируются посредством принципов инь

[ 1]

и ян [1], которые имеют множество коррелятов — тигр (ху [7]) и дракон (лун; см. т. 2), вода

и огонь, жена и муж и т.д.

Так, рис и фермент, из которых приготовляется вино, рассматривались соответственно как ян

[ 1]

и инь

[

1].

Встреча этих двух сил производит высокую температуру, которая и является причиной

ферментации. Взрывчатость черного пороха также определялась как результат взаимодействия

инь [1] и ян [1]: селитра в его составе — инь [1], а сера — ян [1]. Уголь, видимо, полагался

нейтральным.

Среди множества методов изготовления эликсира выделяются два наиболее важных. Первый

основан на свинце (инь [Л) и ртути (ян [1]), а второй — на киновари (ян [1]), которая состоит из

ртути (инь [1]) и серы (ян [1]) и которой противопоставляется ртуть (инь [/]). В трактате Вэй Бо-

нна «Цань/Сань тун ци» («Единение триады») главными источниками алхимического эликсира

называются ртуть и свинец — соответственно (лазурный/зелено-синий) дракон (цин-лун; см.

т. 1) и (белый) тигр (бай-ху; см. т. 2). В этой паре главную роль играл свинец — хэ чэ («Колес-

ница Реки — Млечного Пути»), который, по утверждению Вэй Бо-яна, является «хозяином

(чжу [/]) пяти металлов» и только «снаружи черен, а внутри себя несет золотой цветок (цзинь

хуа),

подобно одетому в ветошь и несущему за пазухой нефрит». Возможно, поводом для по-

добного представления было наблюдение, что свинец, нагретый на воздухе до температуры

немного выше точки его плавления, покрывается желтой моноокисью свинца, которую из-за

ее цвета могли связывать с золотом. Свинцово-ртутный состав в алхимических рецептах иногда

замещался только одним очищенным свинцом. Ртуть, называемая в паре со свинцом, воз-

можно, использовалась для его амальгамирования, которое упоминал Вэй Бо-ян. По атомному

весу свинцово-ртутный состав в усреднении дает золото. Китайцы, разумеется, этого знать не

могли, но легко могли заметить весовую близость к золоту как ртути и свинца, так и их со-

единения.

Если в паре ртуть—свинец первая была «(лазурным/зелено-синим) драконом», а второй —

«(белым) тигром», то в парах киноварь—ртуть и сера—ртуть последняя оказывалась «(белым)

тигром», а «драконом» — уже красным (чи [4\) — становилась киноварь или сера. «Янскость»

или «иньскость» присваивалась веществу в зависимости от того, в паре с каким другим вещест-

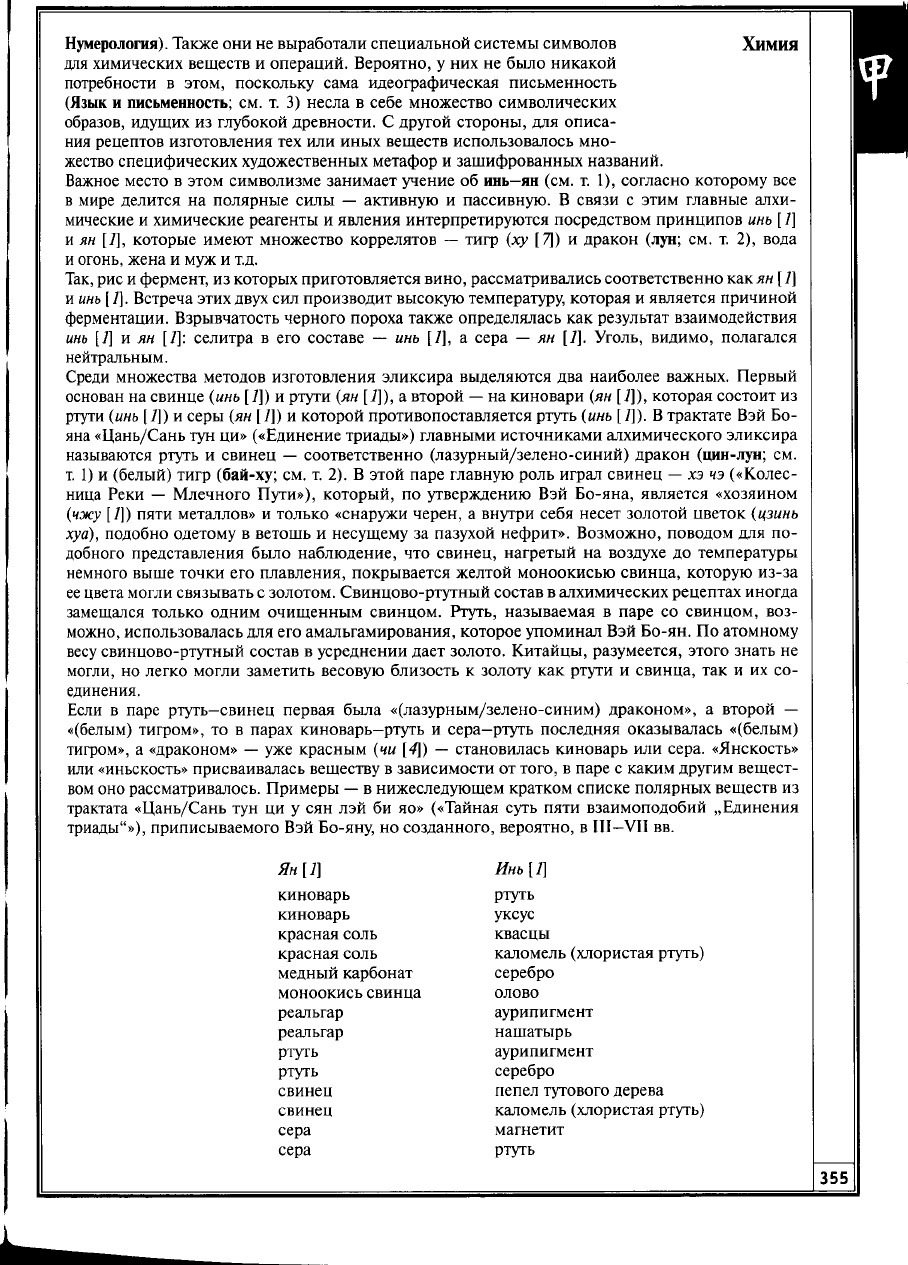

вом оно рассматривалось. Примеры — в нижеследующем кратком списке полярных веществ из

трактата «Цань/Сань тун ци у сян лэй би яо» («Тайная суть пяти взаимоподобий „Единения

триады"»), приписываемого Вэй Бо-яну, но созданного, вероятно, в III—VII вв.

Ян[1]

Инь

[1]

киноварь ртуть

киноварь уксус

красная соль квасцы

красная соль каломель (хлористая ртуть)

медный карбонат серебро

моноокись свинца олово

реальгар аурипигмент

реальгар нашатырь

ртуть аурипигмент

ртуть серебро

свинец пепел тутового дерева

свинец

каломель (хлористая ртуть)

сера магнетит

сера ртуть

Науки

о превращениях

веществ

Фундаментальное значение в алхимии и химии имела теория пяти эле-

ментов/стихий (у син), выполнявшая функции как универсального клас-

сификатора, так и объяснительной модели разного рода превращений

веществ. В алхимико-химической деятельности каждый из пяти элемен-

тов/стихий нашел свое применение. Вода использовалась для промыва-

ния, увлажнения, растворения и охлаждения; огонь — для нагревания,

плавки, кальцинации, сжигания. Водой считалось все жидкое, а в любой теплоте подозревали

присутствие огня. Дерево и вообще растения служили топливом. Часто в состав алхимико-

химических рецептов входили растительные ингредиенты. Элемент/стихия металл обозначал не

только соответствующее вещество, но и разного рода минералы (ши ]24] — «камни»). И то

и другое активно применялось в алхимико-химическом экспериментировании. В почву входили

разного рода глины (ту ]4], ни []]), которые использовались как в реакциях, так и в качестве

замазочных материалов. Разумеется, металлы и глины использовались в металлургическом и

керамическом производствах.

Согласно теории у син, все во вселенной произведено взаимодействиями элементов/стихий,

среди которых два главных — взаимопорождение (сян шэн) и взаимопреодоление (сян кэ), соот-

ветственно образующих две циклические последовательности; дерево — огонь — почва — ме-

талл — вода и металл

—

дерево — почва — вода

—

огонь. Считалось, что эти последовательности

и их фрагменты описывают основные виды преобразований веществ. В китайских текстах часто

встречаются толкования каждого взаимодействия или перехода одного элемента/стихии в дру-

гой,

достаточно надуманные и только эпизодически и в малой степени сближающиеся с истин-

ными химическими явлениями.

Например, в «У син да и» («Великий смысл пяти элементов/стихий», ок. 600) Сяо Цзи подобно

осветил связи элементов/стихий в непосредственно посвященной этой проблеме гл. 2.1 «Лунь

сян шэн» («Суждения о взаимопорождении»). Как и положено, изложение начинается с дерева:

«Природа (син [1]; см. т. 1) дерева — тепло, огонь таится внутри него, при сверлении жжет

и выходит вовне, поэтому дерево рождает огонь». В указании на сверление (цзуань) можно

увидеть не только наблюдение средневекового плотника, но и воспоминание о древней прак-

тике добывания огня трением или сверлением (Суй-жэнь; см. т. 2). Далее: «Огонь горяч, поэтому

может сжечь дерево, дерево сгорает и становится пеплом (хуй [5]), пепел

—

та же почва, поэтому

огонь порождает почву; металл пребывает в горных камнях, при увлажнении которых и рож-

дается, скопления почвы образуют горы, горы неминуемо порождают камни, поэтому почва

рождает металл; пневма-цм [1] малой инь [1] (шао инь — символ металла. — В.Е.) намокает, сте-

кает влагой и плавит металл, так и производится вода, в горной местности подымаясь облаками

или проявляясь в сырости, поэтому металл рождает воду; поскольку вода дает влагу и может

родить, постольку вода рождает дерево».

Конечно, при сжигании дерева с превращением его в пепел и при питании водой дерева про-

исходят химические процессы, но изучение их было недоступно всем древним народам, включая

китайцев. Последние же в алхимико-химическом контексте рассматривали преимущественно

превращение металла в воду, чего не бывает с реальными металлами и водой, но относительно

элементов/стихий понимается как переход из твердой в жидкую фазу, что на самом деле есть

физический, а не химический процесс.

В «Хуан-ди нэй цзин» («Канон Желтого императора о внутреннем»; см. также т. 1) в первой части,

«Су вэнь» («Вопросы о простом», гл. 25), разъяснен порядок взаимопреодоления: «Металл рубит

(фа ]4]) дерево, вода гасит (мё) огонь, дерево пронизывает (да ]1], видимо, корнями. — В.Е.)

почву, огонь портит (цюэ, т.е. плавит и подвергает коррозии. — В.Е.) металл, почва останавливает

(цзюэ ]5]) воду (т.е. преграждает ее течение или поглощает ее. —

В.Е.).

Таковы 10 тысяч вещей.

Ни одна не может победить (шэн [4]) окончательно». Химическим здесь можно признать только

воздействие огня на металл, когда он не плавится, о чем уже говорилось, а подвергается кор-

розии. И это пусть маленькое, но преимущество перед древними греками, которые выстроили

набор своих элементов/стихий исключительно в последовательности изменения фазовых

состояний (как можно ныне интерпретировать): земля (твердое), вода (жидкое), воздух (газо-

образное), огонь и эфир (плазменное). Хотя химического содержания в китайской и греческой

теориях элементов/стихий мало, они все-таки плодотворно, на уровне древних знаний, ис-

пользовались для описания разнообразных веществ как состоящих из них или их комбинаций.

Но вытекавшее отсюда рассмотрение химических превращений как изменений этих комби-

наций никак не проясняло их химическую суть.

356