Вестник Алтайской науки 2009 №03(06)

Подождите немного. Документ загружается.

История

131

дающийся изобретатель потратил боль-

шую часть своей жизни. Для этой цели

при поддержке Наркомата вооружений

под руководством Кошкина в 1943 г. было

создано «Специальное конструкторское

бюро патронного станкостроения»

(СКБПС), которое уже в следующем году

было преобразовано в самостоятельную

организацию – Центральное конструктор-

ское бюро (ЦКБ-3). Признанием заслуг

изобретателя в решении проблем па-

тронного производства с помощью созда-

ваемой им техники стало присуждение

ему в 1943 г. Государственной премии,

которую он передал в фонд обороны.

А еще совсем недавно он чуть не попал

под расстрельную статью – выручил тот

же Устинов [3; 4].

Вначале роторные автоматы и АРЛ

применялись для выполнения лишь са-

мых простых, сборочных операций, а их

использование для весьма сложных счи-

талось нереальным. Поэтому когда Кош-

кин в 1947 г. отправился на Карачаров-

ский завод пластмасс со своими предло-

жениями, ему ответили категорическим

отказом – «не пойдет». Снова и снова

нужно было доказывать, убеждать, про-

бивая дорогу через завалы недоверия и

консерватизма [5; 6].

Чтобы обеспечить успех в разработке

и внедрении роторной техники, необхо-

дим был надежный научный фундамент.

Поэтому Кошкин параллельно с конст-

рукторской деятельностью приступает

к интенсивной разработке теоретических

основ автоматизации на базе роторных

машин. Уже в первых своих научных тру-

дах, опубликованных в конце 1940-х – на-

чале 50-х гг., он впервые последовательно

и с диалектических позиций излагает

свои взгляды на пути развития автомати-

зации и ее тесную связь с уровнем техни-

ки и технологии.

Развитие. Одним из первых, кто по

достоинству оценил плодотворность идей

Кошкина, был его преподаватель МВТУ

В.Ф. Прейс, который, став во главе кафед-

ры «Оборудование штамповочного произ-

водства» в Тульском механическом ин-

ституте, многое сделал для пропаганды и

разработки этих идей. В 1957 г. он при-

гласил своего бывшего студента по со-

вместительству для чтения курса лекций

по основам проектирования роторных

машин и линий. Свою педагогическую

деятельность Кошкин начал ранее, в Про-

мышленной академии [4].

В конце 1950-х – начале 60-х гг. нача-

лось становление и интенсивное развитие

общетеоретических принципов комп-

лексной автоматизации производства на

основе широких научных исследований.

И Кошкин получает поддержку со сторо-

ны директора Института проблем управ-

ления В.А. Трапезникова, видных специа-

листов по теории автоматического управ-

ления акад. А.И. Берга и Б.Н. Петрова,

а также основателя отечественной школы

по теории машин и механизмов акад.

И.И. Артоболевского. Выступая с общена-

учных позиций, они отмечали, что авто-

матизация, «пришитая» к устаревшей

технологии, не дает эффекта и никому не

нужна – необходима принципиально но-

вая и перспективная, в основе которой и

была заложена роторная технология. Уже

на стадии становления они смогли усмот-

реть будущую зрелость АРЛ и, несмотря

на отдельные неудачи, увидеть в них

важное звено в комплексной автоматиза-

ции производства, решении важных задач

технического прогресса [3].

В начале 1950-х гг. наиболее интен-

сивно роторные линии стали внедряться

в листоштамповочных производствах, где

были внедрены первые 17 типов линий

для штамповки мелких деталей. По мере

накопления опыта эксплуатации ротор-

ной техники коллектив ЦКБ-3 приступил

к разработке конструкций роторных ма-

шин для выполнения металлорежущих,

термических, химических, лакокрасочных,

сборочных, контрольных, упаковочных и

других технологических операций. А уже

к середине 1950-х гг. были разработаны и

успешно внедрены в производство АРЛ,

выполняющие одновременно 3–4 техно-

логических операции и позволяющие со-

кратить производственные площади и

рабочую силу в 4–5 раз, а продолжитель-

ность производственного цикла и объе-

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

132

мов незавершенного производства в сот-

ни раз, по сравнению с однооперацион-

ным оборудованием [2; 4].

Одновременно с конструкторской и

преподавательской деятельностью Кош-

кин развивал и активную научную дея-

тельность. В 1960 г. под его редакцией

была издана первая книга по АРЛ «Авто-

матические роторные линии». В ней и по-

следующих своих трудах он теоретически

обосновал область применения роторной

техники, проанализировал ее эволюцию и

на базе классификации технологических

операций и рабочих машин создал науч-

ные основы проектирования роторных,

а затем и роторно-конвейерных автома-

тических линий (АРЛ и АРКЛ). С этого

времени Московский дом научно-тех-

нической пропаганды (МДНТП) начал

проводить заочный семинар по роторным

линиям, в котором приняли участие

Л.Н. Кошкин, В.Ф. Прейс, И.А. Клусов,

А.Р. Сафарянц и другие специалисты. А в

1962 г. за создание и успешное внедрение

комплексов АРЛ коллективу ИТР ЦКБ-3

в составе Л.Н. Кошкина, М.Д. Власова,

В.М. Таныгина, А.С. Зажигина, В.И Кузне-

цова, В.В. Хмелевского была присуждена

Ленинская премия. Число сторонников

роторных линий стало быстро расти и

этому во многом способствовало развитие

теоретических основ роторной техники и

технологии [2].

Исходя из того, что любая технологи-

ческая машина в процессе производства

дискретной продукции осуществляет две

основные функции – технологическую

(рабочую) и транспортную (вспомога-

тельную), Кошкин и положил их в основу

классификации. При этом диалектический

путь развития технологических машин

был представлен как переход от машин,

содержащих противоречие между транс-

портной и технологической функциями,

к машинам, в которых эти функции ха-

рактеризуются единством, а затем и неза-

висимостью. Именно к последним и отно-

сятся АРЛ и АРКЛ, отличающиеся высокой

производительностью, простой кинема-

тикой и надежностью системы управле-

ния [2; 7].

В зависимости от характера взаимо-

действия обрабатывающего инструмента

и предмета обработки в процессе осуще-

ствления технологических операций все

существующие технологические процессы

и соответствующие им технологические

операции были подразделены на четыре

класса – с точечным, линейным, поверх-

ностным и объемным контактом. Общий

же диалектический путь развития техно-

логических процессов и машин, как отме-

чал Кошкин, состоял в переходе от точеч-

ного взаимодействия предмета обработки

и инструмента к более производитель-

ным, простым и экономичным в реализа-

ции линейным, поверхностным и объем-

ным. Этим объяснялась, в частности, не-

обходимость замены обработки резанием

штамповкой, литьем, прессованием и дру-

гими более производительными и мало-

отходными операциями.

Основной же целью автоматизации,

в том числе и на базе АРЛ и АРКЛ, являет-

ся повышение важнейшего экономиче-

ского показателя, характеризующегося

отношением суммарной отдачи за опре-

деленное время использования данной

техники к суммарным затратам за то же

время, т. е. минимальной стоимости на

единицу производительности. Все ос-

тальные составляющие технологических

машин необходимы лишь для обеспече-

ния функционирования инструмента. При

этом машина тем совершеннее, чем боль-

ше отношение стоимости инструмента

к ее общей стоимости [7].

Признание. 1960-е гг. в истории соз-

дания АРЛ можно считать переломными,

поскольку именно в этот период было

разработано и опробовано большинство

их конструктивных решений, отработаны

конструкции роторов для обработки дав-

лением и резанием, для химической и

термической обработки с нагревом ТВЧ,

для контрольных и других операций. При

этом автоматический контроль в АРЛ

превратился из пассивного средства от-

браковки некондиционных деталей в ак-

тивный метод управления и регулирова-

ния технологического процесса их изго-

товления. В дальнейшем развитие и со-

История

133

вершенствование найденных конструк-

тивных решений было связано в основ-

ном с общим развитием научной и техни-

ческой базы машиностроения, приборо-

строения и других ведущих отраслей

промышленности.

С начала 1960-х гг., накопив опыт соз-

дания АРЛ в металлообработке, КБ Кош-

кина приступило к их распространению и

на другие виды производства и, прежде

всего, для изготовления пластмассовых

деталей. И в 1960 г. на заводе «Карболит»

в Орехово-Зуеве была запущена первая

АРЛ для изготовления крышки электро-

выключателя, которая в следующем году

была отмечена медалью ВДНХ. Активным

проводником идеи создания КАП на осно-

ве АРЛ стал ВНИИ источников тока (г. Мо-

сква). Его коллектив разработал и успеш-

но внедрил в производство комплекс АРЛ

для изготовления цилиндрических эле-

ментов типа «Марс», «Сатурн», а также га-

летных элементов [2; 6; 8].

А затем был сделан очередной важный

шаг – началась разработка и успешное

внедрение в производство АРКЛ, и первой

была линия ЛСКА-1000 для сборки клапа-

на к аэрозольному баллончику, посту-

пившая в ПО «Латвбытхим» (г. Рига)

в 1970 г. Основное преимущество АРКЛ по

сравнению с АРЛ заключается в отделе-

нии исполнительных органов линии от

инструментов и расположении тех и дру-

гих в замкнутых автономных цепных кон-

вейерах, выполняющих транспортные

функции. В процессе работы АРКЛ цепные

конвейеры подают в зону обработки по-

токи инструментов и предметов обработ-

ки (сборки). Эти потоки соединяются на

рабочем участке технологического ротора

в момент осуществления технологиче-

ской операции, а затем снова расходятся

по своим траекториям. При этом время

прохождения инструмента вне техноло-

гического ротора становится достаточ-

ным, чтобы производить его автоматиче-

скую подналадку и смену [2; 7].

Более того, появилась возможность

наращивать число инструментов за счет

создания овального или зигзагообразного

участка в нерабочей части конвейера, что

позволяет организовать производство

изделий нескольких номенклатур и при-

менять АРКЛ не только в массовом, но

и в серийном производствах. А это сразу

чрезвычайно расширило сферу их произ-

водственного применения [1; 2]. Времен-

ная связь инструментов с исполнитель-

ными органами в АРКЛ обеспечила воз-

можность не только уменьшить число по-

зиций и поперечные размеры технологи-

ческих роторов, но и сократить траекто-

рии технологических перемещений инст-

рументов и исполнительных органов,

уменьшив в результате габариты и ме-

таллоемкость линии в целом. Но, самое

главное, АРКЛ обеспечили новый уровень

технико-экономических показателей по

сравнению с АРЛ, достижение наивысшей

производительности.

АРКЛ позволяют реализовать 300–500

тыс. операций на единицу суммарных за-

трат, тогда как АРЛ – 80–90 тыс., а маши-

ны дискретного действия всего 7–8 тыс.

Одна АРКЛ для литья пластмассовых де-

талей способна заменить 3–4 АРЛ или

полтора десятка литьевых автоматов. Их

высокий технический уровень подтвер-

ждается тем, что за короткий срок сразу

несколько АРКЛ были отмечены медаля-

ми ВДНХ: ЛЦС-19 для сборки втулочно-

роликовых цепей (1971); ЛМОБ-50/250

для механической обработки аэрозоль-

ных баллончиков (1972); ЛТЭ для сушки и

прокалки сварочных электродов (1975)

[2; 5].

Перспективы. К началу 1980-х гг. су-

щественно расширились география и об-

ласти применения АРЛ и АРКЛ, а в работу

по их созданию и внедрению начали

включаться все новые и новые предпри-

ятия и организации. Предложения по их

широкому использованию нашли под-

держку АН СССР, Госплана и Госкомитета

по науке и технике, Совмина. И в этот от-

ветственный момент Льва Николаевича

вновь поддержал Д.Ф. Устинов, уже буду-

чи в ранге министра обороны.

В сентябре 1984 г. было принято спе-

циальное постановление Политбюро ЦК

КПСС по скорейшему созданию и внедре-

нию роторной техники в различных от-

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

134

раслях машиностроительной, химической

и пищевой промышленности, и, в первую

очередь, в штамповочном, литейном и ме-

тизном производствах. Для осуществле-

ния единой технической политики и ко-

ординации работ по проектированию,

созданию опытных образцов, изготовле-

нию и внедрению в народное хозяйство

роторной техники был создан Межотрас-

левой научно-технический комплекс

(МНТК) «Ротор».

Приоритетное место в его работе бы-

ло отведено разработке целевой научно-

технической программы. Были распреде-

лены задания по созданию основных ви-

дов АРЛ и АРКЛ, выделены головные от-

раслевые НИИ и КБ, ответственные за

разработку и внедрение роторной техни-

ки и технологии. В работе созданного

МНТК приняли участие 17 министерств,

которым были подчинены 29 головных

организаций и более 300 предприятий.

В 1986 г. на заседании Политбюро ЦК

КПСС и комиссии партийного контроля

была дана оценка проводимых работ и

осуждена недооценка роторной техники.

Принятые решения получили отражение

в Постановлении Совмина СССР «О мерах

по обеспечению внедрения АРЛ и АРКЛ

в отраслях народного хозяйства на 1986–

90 гг. и на период до 2000 г.» [9].

Роторная техника на Алтае. В 1941 г.

на Алтае (в Барнауле) начал функциони-

ровать патронный завод №17–А (ныне

Станкостроительный) на базе эвакуиро-

ванных: Луганского станкостроительного

№60, Подольского патронного и Москов-

ского опытного №44 заводов. Его пуск по-

зволил резко снизить дефицит патронов

(как известно, каждый третий патрон

в военные годы был алтайским), и во мно-

гом благодаря «каруселям» Кошкина [10].

В военные годы завод выпускал па-

троны калибров 7,62, 12,7, 14,5 мм, а так-

же для пистолета ТТ. За успешное выпол-

нение заданий Госкомитета Обороны

в 1945 г. был награжден орденом Ленина,

а название «Барнаульский станкострои-

тельный завод» (БСЗ) он стал носить

с 1948 г., хотя производство патронов для

него всегда было основным. Среди прочих

станков для нужд оборонной промыш-

ленности на БСЗ особое место занимало

производство роторных автоматов и ли-

ний. Поэтому завод с самого начала имел

тесную связь с обосновавшейся в подмос-

ковном Климовске «вотчиной» Кошкина –

Конструкторским бюро роторных автома-

тических линий (КБАЛ), бывшим ЦКБ-3.

Не без его помощи на заводе было орга-

низовано и собственное КБ по разработке

и производству роторной техники, для

изготовления которой завод располагал

также специальным цехом.

Не случайно, когда в 1985 г., после из-

вестных постановлений партии и прави-

тельства, под эгидой Миноборонпрома

было организовано 7 филиалов КБАЛа,

среди них оказался и Новоалтайский (НФ

КБАЛ), первоначально располагавшийся

на территории БСЗ. Местом его оконча-

тельной дислокации должна была стать

территория запланированного для строи-

тельства в Новоалтайске мощного спе-

циализированного ковочно-штамповоч-

ного завода (КШЗ). Он предназначался

специально для производства патронов

крупного калибра, а его нужды в ротор-

ной технике и должен был удовлетворять

в первую очередь НФ КБАЛ. Но задачи НФ

КБАЛ были значительно шире – он дол-

жен был стать восточным форпостом

страны в деле удовлетворения нужд

предприятий Сибири и Дальнего Востока

в АРЛ и АРКЛ, развернуть их проектиро-

вание, изготовление и внедрение на осно-

вании богатейшего опыта патронного

производства. Таким образом, на Алтае

закладывались основы нового и перспек-

тивного направления НТР – комплексной

автоматизации производства на базе вы-

сокопроизводительной и эффективной

роторной техники [9].

С момента своего образования, одно-

временно с организацией опытного про-

изводства, проектированием и изготов-

лением первых опытных линий НФ КБАЛ

развернул широкую работу по пропаганде

роторной техники и технологии. Практи-

ковалось проведение выездных семина-

ров и конференций в регионе и, прежде

всего, на Алтае, в тесном контакте с Ал-

История

135

тайским межотраслевым территориаль-

ным центром научно-технической ин-

формации и пропаганды (ЦНТИ) и Алтай-

ской краевой организацией «Знание». При

их содействии и через газету «Алтайская

правда» за короткий срок автором были

изданы необходимые обзорно-аналити-

ческие и другие материалы по истории

создания и развития АРЛ и АРКЛ, их при-

менении в пищевой и других отраслях

промышленности, результаты обследова-

ния предприятий региона Сибири и Даль-

него Востока [4–6; 8].

По результатам проведенного в рам-

ках КБАЛ МНТК «Ротор» по договору

с Миноборонпромом широкомасштабного

обследования десятков предприятий от

Омска и до Камчатки были разработаны

классификаторы продукции, подлежащей

изготовлению на АРЛ и АРКЛ. Подготов-

лены материалы по всей номенклатуре

линий, намечаемых для изготовления

в регионе, для обеспечения обоснованно-

го планирования выпуска АРЛ и АРКЛ

в масштабах всей страны. Почти все со-

трудники НФ КБАЛ прошли четырехме-

сячные курсы повышения квалификации

при кафедре МВТУ им. Баумана при цен-

тральном КБАЛ в г. Климовске.

Не мог, естественно, стоять в стороне

от этих грандиозных мероприятий и Ал-

тайский политехнический институт

(АПИ), призванный решать задачи подго-

товки специалистов для создания, вне-

дрения и эксплуатации АРЛ и АРКЛ, все-

гда немедленно откликавшийся на нужды

промышленности. И первым важным ме-

роприятием в этом направлении стала ор-

ганизация в Бийском филиале еще одной

закрытой кафедры – кафедры автомати-

ческих роторных линий. Она должна была

готовить специалистов по роторной тех-

нике и технологии и, прежде всего, для

БСЗ, которых раньше готовил для завода

Ленинградский механический институт

(ЛМИ) им. Устинова (бывший Военно-

механический институт).

В 1988 г. была начата подготовка ин-

женеров по специальности «Автоматиче-

ские роторные линии» на кафедре «Ма-

шины и технология обработки металлов

давлением» (МиТОМД), наладившая с на-

чала 1980-х гг. подготовку инженерных

кадров для кузнечно-прессовых и лис-

тоштамповочных цехов предприятий Ал-

тая. В следующем (1989) году был органи-

зован филиал кафедры по специализации

АРЛ на БСЗ, который по-прежнему являл-

ся основным производителем и потреби-

телем АРЛ и АРКЛ в регионе [11].

Однако последовавшая затем непод-

готовленная и неразумная конверсия

оборонной промышленности, в сфере ко-

торой стало налаживаться производство

АРЛ, АРКЛ для гражданских отраслей,

привела к очередному провалу (после

провала «роботизации», а затем «гапиза-

ции» промышленности страны), «реше-

ний партии и правительства». Строитель-

ство НФ КБАЛ было прекращено, начав-

шая функционировать и брошенная на

произвол судьбы организация, как, впро-

чем, и вся наша знаменитая и несокруши-

мая «оборонка», просто развалилась, а ра-

боты по созданию и внедрению роторной

техники и технологии были заброшены.

Но на этом нельзя ставить точку. Как

известно, всякое развитие, в том числе

техническое и технологическое, осущест-

вляется циклически и, прежде всего, под-

чиняется «закону спирали». После завер-

шения очередного цикла неизбежно дол-

жен начаться новый цикл, связанный

с возрождением роторной техники и тех-

нологии на Алтае, но уже на иной научной

и экономической основе. После временно-

го отступления проблема автоматизации

на базе роторных и роторно-конвейерных

линий на Алтае вновь должна встать на

повестку дня, и накопленный в 1980-е го-

ды научно-производственный потенциал

должен быть непременно востребован.

И залогом этого является проводимый

вновь избранным президентом и прави-

тельством курс на инновационный путь

развития производства в стране и его ин-

тенсификацию на базе новой техники и

интенсивной технологии, которым и от-

вечают в полной мере АРЛ, АРКЛ и авто-

матизированные производства на их базе.

Но в это недостаточно верить – потре-

буются взвешенная и разумная промыш-

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

136

ленная политика государства, понадобят-

ся знания, опыт и энтузиазм промышлен-

ников, Промышленников с большой бук-

вы, которыми со времен Демидова был

славен Алтай.

Библиографический список

1. Дятчин, Н.И. Применение роторной и ро-

торно-конвейерной техники в пищевой про-

мышленности / Н.И. Дятчин. – Барнаул, 1989.

2. Прейс, В.В. Технологические роторные ма-

шины: вчера, сегодня, завтра / В.В. Прейс. – М.,

1986.

3. Ермаков, Ю.М. Гераклы России / Ю.М. Ерма-

ков // Ползуновский альманах. – 2006. – №1.

4. Дятчин, Н.И. История и перспективы разви-

тия и применения технологических роторных

машин: материал в помощь лекторам, пре-

подавателям народных университетов /

Н.И. Дятчин. – Барнаул, 1989.

5. Дятчин, Н.И. Роторные и роторно-конвей-

ерные автоматические линии и их примене-

ние в народном хозяйстве: обзорно-аналити-

ческий материал / Н.И. Дятчин. – Барнаул,

1988.

6. Дятчин, Н.И. Определение сферы наиболее

рационального применения автоматических

роторных и роторно-конвейерных линий /

Н.И. Дятчин // Тез. док. 2-й (юбилейной) на-

уч.-технич. конф. (12–13 окт. 1989 г.) – Бийск,

1989.

7. Кошкин, Л.Н. Роторные и роторно-конвей-

ерные линии / Л.Н. Кошкин. – М., 1991.

8. Дятчин, Н.И. Роботы или роторы? /

Н.И. Дятчин // Алтайская правда. – 1989. – 26

ноября.

9. Дятчин, Н.И. Опыт, перспективы и пробле-

мы создания и внедрения роторной техники

на предприятиях Сибири и Дальнего Востока

/ Н.И. Дятчин, А.Г. Мозговой // Опыт созда-

ния, внедрения и эксплуатации роторной

техники: Тез. док. Всесоюзн. научн.-технич.

конф. – Л., 1990.

10. Дятчин, Н.И. Промышленность Алтая: ис-

тория развития, проблемы и перспективы.

Монография / Н.И. Дятчин. – Барнаул, 2008.

11. Дятчин, Н.И. Становление и развитие ин-

женерного образования на Алтае: Моногра-

фия / Н.И. Дятчин, В.И. Бураков, В.В. Дмитри-

ев. – Барнаул, 2005.

УДК 339.1 (571.1) 09

ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЯХ

СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Д.В. Колупаев

Ключевые слова: Сибирское казачест-

во, торговля сибирских казаков, про-

мышленность сибирских казаков, хо-

зяйство сибирских казаков.

С самого появления в системе истори-

ческого процесса такого феномена, как

казачество, торговля стала постоянным

их занятием. Представление о казаках, ис-

ключительно как о воинах или, в контек-

сте истории Сибири, как о первопроход-

цах, представляется неполным. Казаки

постоянно сочетали военное ремесло

с различными видами деятельности, став,

таким образом, продолжателями тради-

ций викингов – варягов.

В развитии Сибирского казачества

торговля всегда играла важную роль. С са-

мого основания поселения сибирских ка-

заков стали важными центрами пригра-

ничного торгового обмена, посредниче-

ской торговли между степняками и кре-

стьянами Тобольской и Томской губер-

ний. Поэтому вся линия казачьих поселе-

ний, растянувшаяся от Тобольска до Ал-

тая, долгое время являлась сплошным

торжищем и главным пунктом обмена

продуктов крестьянского хозяйства и

степного скотоводства. Со временем, к се-

редине XIX в., после ликвидации в 1868 г.

линейных казачьих таможен, из пригра-

ничной торговли сибирских казаков стали

вытеснять профессиональные торговцы –

купцы. Тем не менее, сибирские казаки

вплоть до событий 1917 г. продолжали ос-

таваться активными субъектами рыноч-

ных торговых отношений, особенно там,

где дело касалось мелочной торговли.

История

13

7

В 1853 г. в Сибирском казачьем войске

было учреждено торговое общество. Оно

включало сначала 200, а затем 400 членов.

Вступившие в него казаки освобождались

от военной службы, могли вести оптовую

и розничную торговлю на всей террито-

рии войска. Члены торгового общества

казаков должны были ежегодно вносить в

войсковую казну 57,5 руб. на протяжении

30 лет. После прохождения этого срока

торговые казаки формально отправля-

лись в отставку, не вносили больше ника-

ких взносов в войсковую казну и могли

вести торговлю на общих основаниях [29,

с. 196]. С иногородних купцов за право

торговли на территории войска взимался

сбор 0,25% с объявленного капитала.

В 1870 г. торговое общество казаков было

ликвидировано, как и сборы с иногород-

них купцов. Всю торговлю на территории

войска было предписано вести на общих

правилах. В качестве компенсации тор-

гующим казакам было предоставлено

право вести в течение 10 лет молочный

торг без выкупа торговых свидетельств и

билетов [30, с. 232].

В торговых операциях принимали уча-

стие фактическое большинство жителей

казачьих станиц, обладавших хотя бы не-

значительным излишком в своем хозяй-

стве. Приезжим купцам станичники сбы-

вали сельскохозяйственную продукцию и

промысловую добычу. У купцов приобре-

тали мануфактурный товар, обувь, укра-

шения, домашнюю утварь и прочие това-

ры. Практически каждый казачий поселок

хотя бы на несколько дней в году превра-

щался в обменный центр. Более крупные

партии товаров реализовывались на ста-

ничных ярмарках. Особенность развития

этих ярмарок, по мнению проезжих путе-

шественников, в том «...что они развива-

ются не по видам правительства, а на ус-

ловиях, над которыми бессильны руково-

дство и указания власти» [19, с. 67].

В станицах, расположенных в степных

районах, в конце 1850-х гг. имелось пять

ярмарок. Наиболее крупным торговым

центром был г. Петропавловск, в котором,

на большой площади, был гигантский

скотопромышленный базар. На базар сго-

няли рогатый скот, баранов и лошадей не

только с районов киргизской степи, но и

из глубинных регионов Средней Азии.

В 1858 г. в Петропавловск съехалось из

Средней Азии и Китая до 350 купцов. Они

вели торговлю не только товарами ското-

водства, но и в некоторые годы давали до

50% экспорта чая в Россию [19, с. 179,

185].

Цифры по годовому обороту скота и

продуктов скотоводства в 1858 г. в Пе-

тропавловске: пригнано рогатого скота –

100 тыс. голов, баранов – 450 тыс. голов,

вытоплено сала – 1 млн пудов, изготовле-

но бараньего мяса – 450 тыс. пудов, мяса

рогатого скота – 1 млн пудов, выделано

бараньих кож – 450 тыс. штук, скотских

кож – 100 тыс. штук. Весь годовой оборот

торговли скотом составил около 7 млн

рублей серебром [19, с. 44].

С целью расширить количество мест

для крупномасштабной торговли, с конца

1850-х гг. командование Сибирского ли-

нейного казачьего войска стало перево-

дить наиболее перспективные станицы

в статус города. Такой, например, была

станица Коряковская, расположенная на

землях 2-го отдела, на берегу р. Иртыш,

и насчитывавшая к тому времени свыше

2 тыс. жителей. В августе 1858 г. Войско-

вое правление Сибирского казачьего ли-

нейного войска приняло решение: «...Для

развития края и всеобщего благоденствия

Войска... для развития торговой промыш-

ленности Коряковской станицы 7-го пол-

ка... для рудопромышленности и торговли

решено обратить ст. Коряковскую в город

Казачий, в соответствии с постановле-

ниями об устройстве казачьих городов,

действующих в Войске Донском» [4, лл. 1,

5]. В 1861 г. станицу Коряковскую, или го-

род Казачий, переименовали в город Пав-

лодар [4, л. 131].

Торговые операции на землях Сибир-

ского казачества во второй половине

XIX в. – в 1850–1870-х гг. – носили, в ос-

новном, товарно-денежный или меновый

характер. Товарно-денежные отношения

связывали казачьи станицы с крестьян-

скими и городскими поселениями в Сиби-

ри и в Европейской части России, меновая

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

138

торговля велась с кочевыми народами

Средней Азии. Финансово-кредитные

операции практически отсутствовали.

Товарная структура торговли была

достаточно разнообразной. Из губерний

Европейской России и внутренних облас-

тей Сибири в казачьи поселения ввози-

лись зерновой хлеб, мука, крупа, овес,

сельские ремесленные изделия, а также

мануфактурный ряд и колониальные то-

вары. Вывоз товаров из казачьих станиц

выглядел следующим образом; лошади,

рогатый скот, овцы и продукты скотовод-

ства: кожи, сало, шерсть; торговали ры-

бой, икрой, рыбьим жиром, солью, овоща-

ми, воском, кедровыми орехами и лесома-

териалом – дровами, бревнами и жердями.

В ходе меновой торговли с киргизами ка-

заки получали от кочевников скот, кожи,

овчины, а также в небольшом количестве

глиняную и деревянную посуду, сделан-

ную ремесленниками Средней Азии.

Помимо Петропавловска, пунктами

постоянной торговли в пределах земель

Сибирского казачьего войска являлись: на

иртышской линии гг. Омск, Павлодар, Се-

мипалатинск, Усть-Каменогорск, в степ-

ных районах гг. Акмолинск, Кокчетав,

Кокбетинск и Зайсанский пост. Следует

отметить, что для киргизского населения

каждое казачье поселение носило харак-

тер постоянного рынка, где сбывались и

обменивались различные товары.

Структуру торговли и товарно-денеж-

ных отношений на землях Сибирского ка-

зачества в 1876 г. можно представить сле-

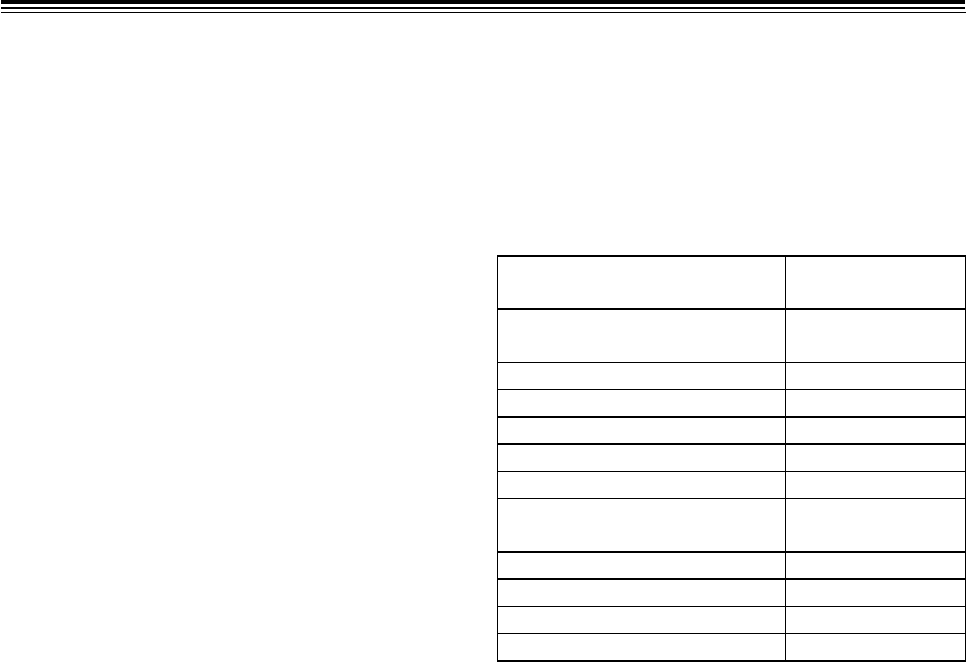

дующим образом (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что основными

предметами торговли в 1876 г. на землях

Сибирского казачества была продукция

сельского хозяйства и скотоводства – 84%

всего денежного оборота. На долю обра-

батывающей промышленности, связан-

ной с скотоводством, приходится всего

чуть более 1% продаж продукции. Ос-

тальное приходится на продукцию ка-

зачьих промыслов. Таким образом, можно

констатировать, что характер торговли

в землях Сибирского казачества в третьей

четверти XIX в. сводился к товарообмену

продуктами жизнедеятельности сельско-

го хозяйства и скотоводства, что харак-

терно для аграрного традиционного об-

щества.

Таблица 1

Структура торговли и товарно-

денежных отношений Сибирского

казачества в 1876 году [31, с. 251]

Название товара

Сумма оборота

продаж (руб.)

Хлеб зерновой –

190000 четвертей

665 000

Лошади – 20000 голов 500 000

Рогатый скот – 20000 голов 400 000

Овец – 66000 голов 165 000

Cена 562 147

Рыбы всех сортов 64 464

Табаку, меду и воску

(без Бийской линии)

48 172

Кож и сала 305 221

Овощи 20 000

Соль 20 000

Всего 2 750 004

Средством, значительно облегчающим

процесс торговли, издавна является

функционирование ярмарок. Первая тор-

говая ярмарка на землях Сибирского ка-

зачьего войска была открыта в 1849 г.

В 1853 г. было уже в войсковых землях че-

тыре, а в 1856 г. – девять ярмарок [30,

с. 253].

Ярмарки были постоянным местом

торговых контактов казачьего и киргиз-

ского населения. Так, на Акмолинскую

ярмарку в 1864 г. было привезено товаров

местного производства на сумму 210 тыс.

руб. и продано киргизам из них на сумму

185 тыс. руб. На Кокчетавскую ярмарку

в том же 1864 г. было привезено товаров,

изготовленных русскими производителя-

ми на сумму 40 тыс. руб. и продано кирги-

зам на сумму 25 тыс. руб. [19, с. 58].

В 1869 г. в четырех казачьих уездах: Пав-

лодарском, Каркаралинском, Семипала-

тинском и Устькаменогорском, функцио-

нировали для ярмарочной торговли 60

торговых лавок [10, л. 138].

Весь процесс роста ярмарочной тор-

говли на землях Сибирского казачества

в третьей четверти XIX в. можно предста-

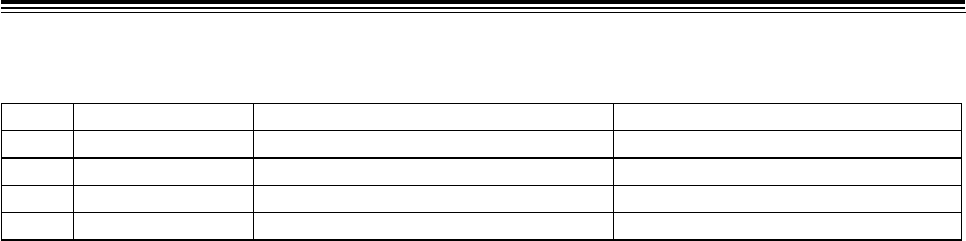

вить следующим образом (табл. 2).

История

139

Таблица 2

Рост ярмарочной торговли в третьей четверти XIX века [31, с. 253]

Годы Число ярмарок Привезено товаров на сумму (руб.) Продано товаров на сумму (руб.)

1868 19 1 329 841 610 086

1874 23 1 330 241 534 240

1875 25 2 736 164 1 148 529

1876 30 2 329 099 1 240 758

Из материалов таблицы 2 виден каче-

ственный рост ярмарочной торговли на

землях Сибирского казачества в течение

8 лет – в 1868–1876 гг. Количество ярма-

рок увеличилось почти на 60%. При этом,

если сумма привоза товаров все время ко-

леблется в сторону то увеличения, то

уменьшения, сумма продаж имеет явную

тенденцию к увеличению. Таким образом,

сравнивая показатели таблиц 1 и 2, можно

сделать вывод о том, что, несмотря на

продолжающееся доминирование в сис-

теме казачьего хозяйствования продук-

ции аграрного сектора, экономика ка-

зачьих станиц все более подвергалась

воздействию рыночных отношений.

Главными предметами торговли на

казачьих ярмарках были предметы рос-

коши и быта, мануфактура и различные

фабричные изделия, предметы импорта

из Китая и ремесленные изделия из Сред-

ней Азии, мука, бараны, крупный рогатый

скот. Купцы на ярмарки в казачьи земли

приезжали, в основном, из сибирских гу-

берний, а также из Оренбургской и Перм-

ской губерний. Основной контингент по-

купателей на ярмарках – казаки, крестья-

не, киргизы.

Казачьи станицы на Алтае, на Бийской

линии, вели менее оживленную торговлю.

Это обусловлено удаленностью этих ка-

зачьих поселений и особенностью их хо-

зяйствования в системе так называемых

«кабинетных земель». В целом картина

торговой жизни в казачьих станицах на

Алтае выглядит следующим образом. На

Бийской линии функционировало три яр-

марки. Самой крупной из них была Ми-

хайловская. Она проходила в станице Ан-

тоньевской и была одной из крупнейшей

в Томской губернии. Учреждена была

в 1850 г., сроки действия – 4–10 ноября

каждого года. Казаки Слюденского, Тер-

ского, Сосновских поселков Бийской ли-

нии и крестьяне окрестных алтайских сел

пригоняли сюда лошадей, коров, овец,

везли мед, воск, сливочное масло, пушни-

ну, (битую) птицу, соленую рыбу, хлеб,

кожи, растительное масло. Купцы достав-

ляли на ярмарку мануфактуру, галанте-

рею, бакалею, обувь. Отсюда сравнитель-

но крупные партии этих товаров расходи-

лись по более мелким ярмаркам и торж-

кам. Михайловская ярмарка знала свои

подъемы и спады, но в целом характери-

зовалась ускоренным ростом товаров

в привозе, и умеренным – в продаже.

В 1863 г. сюда было привезено товара на

сумму 29,9 тыс. руб., а продано – на 23,9

тыс. руб. В 1882 г. привоз составил 123

500 руб. (рост в 4,1 раза), продажа – 29

тыс. руб. (рост 1,2 раза) [20, с. 55]. Ограни-

ченность прироста продаж свидетельст-

вовала о замедленном развитии местного

рынка, его малой емкости вследствие по-

лунатурального характера казачьего и

крестьянского хозяйства. Однако пози-

тивные сдвиги, пусть и не особенно быст-

рые, все же происходили. Кроме Михай-

ловской, в 1865 г. была открыта летняя

ярмарка, со сроками проведения 8–25 ию-

ня. На ней, в основном, осуществлялись

операции по закупке лошадей, пера и пу-

ха. Ее обороты варьировались в суммах

20–40 тыс. руб. [20, с. 56].

Помимо Михайловской, на Бийской

линии действовала в станице Чарышской

Васильевская ярмарка. Она работала с 6

по 20 января каждого года. В 1880 г. объ-

ем продаж на ней составил 35 тыс. руб.,

в 1882 г. – 45 тыс. руб., в 1897 г. – 50 тыс.

руб. [32, с. 401]. Характерной особенно-

стью Чарышской ярмарки был ее ярко

выраженный «казацкий» характер. Прак-

тически всеми делами на ней заправляли

вышедшие из казачьей среды купцы.

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

140

В дополнение к вышеперечисленным яр-

маркам, на Бийской линии в 1885 г. была

открыта еще одна казачья ярмарка – Ка-

занская, но на ней практически не велись

торговые операции.

Ярмарочная торговля в казачьих ста-

ницах находилась под контролем Войско-

вого хозяйственного правления. Послед-

нее стремилось к развитию коммерции

в станицах и противодействовало появ-

лению ярмарок-конкурентов в крестьян-

ских селах. Не последнюю роль здесь иг-

рало то обстоятельство, что на доходы от

ярмарочной инфраструктуры (лавки, вре-

менные базары и прочее) содержались

культурно-образовательные казачьи цен-

тры. Преследовалась также и цель под-

держки торгующих казаков.

В 1890-х гг. в землях Сибирского ка-

зачества начали проходить определен-

ные сдвиги в структуре и характере тор-

говых отношений. Хотя характер денеж-

ной и меновой торговли сохранялся, но

постепенное вхождение в систему ры-

ночных отношений начало откладывать

свой отпечаток на торговлю на казачьих

землях. Так, меновая торговля казаков

с киргизами, производившаяся в основ-

ном на ярмарках, начала падать в своих

оборотах. Это было связано с тем, что ко-

чевое население свою продукцию: кожи,

сало, шерсть и др., стремилось уже не об-

менивать на те или иные товары, а сда-

вать за деньги купцам – перекупщикам.

Среди киргизов появились так называе-

мые «алып-сатары» (перекупщики), ко-

торые разъезжали по степи с различны-

ми товарами, в том числе и с мануфак-

турными, выменивали их на товары

степняков и перепродавали их купцам из

Европейской части России, минуя торго-

вые операции на ярмарках в казачьих

станицах. Общая картина состояния тор-

говли в поселениях Сибирского казачест-

ва в середине 1890-х гг. приведена в таб-

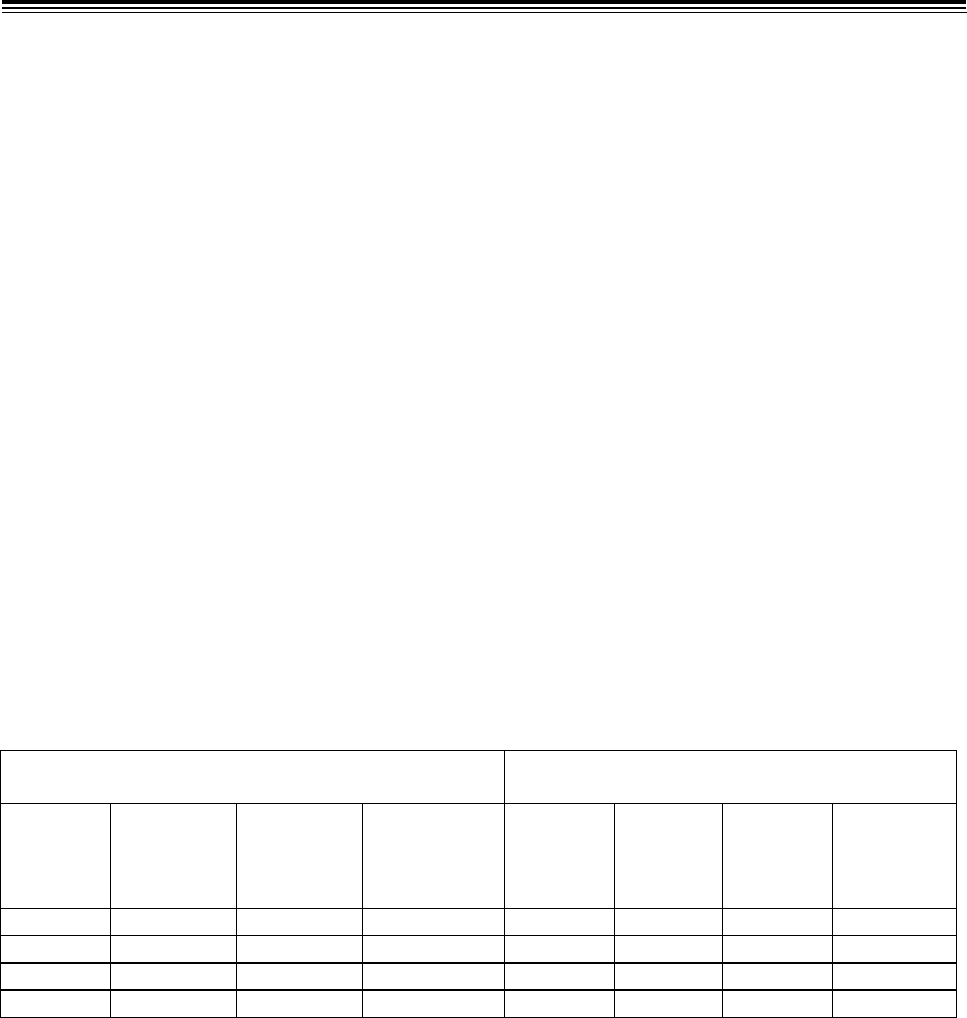

лице 3.

Таблица 3

Состояние торговли в поселениях Сибирского казачества [28, с. 47]

Число торговцев по гильдейским

свидетельствованиям

Число торговых пунктов

Отделы

Войска

Число ста-

ниц, где

имеются

ярмарки

Число

ярмарок

Мещане

и крестьяне

Рынки и

базары

Лавки

общест-

венные

Лавки

частные

Годовой

оборот,

руб.

1-й 21 18 72 17 211 148 397 884

2-й 24 15 18 1 – 53 61 280

3-й 21 21 41 2 4 83 346 861

Всего 65 54 131 20 215 284 805 825

Из приведенных в таблице 3 цифр

можно сделать следующие выводы. По

сравнению с 1876 г. обороты торговли

в денежном эквиваленте на казачьих яр-

марках снизились. Само количество ярма-

рок заявленных – 65, не соответствует

числу функционирующих – 54. Это можно

объяснить процессом конкуренции с ка-

зачьими торговцами со стороны разного

рода посредников, купцов-перекупщиков

как из Европейской России, так и из кир-

гизского населения. При этом, однако, яв-

но расширяется число самих торгующих

казаков – 215 общественных лавок. Из 284

частных торговцев – 46% (131 торговый

пункт) составляют иногородние. Всего

лица невойскового сословия составляли

26% числа торгующих на казачьих ярмар-

ках и постоянных рынках. Таким образом,

можно констатировать, что к концу XIX в.

торговля на землях Сибирского казачест-

ва находилась под контролем самих ка-

зачьих обществ.

Структура предметов ярмарочной

торговли на землях Сибирского казачест-

ва к концу XIX в. существенно не измени-

лась. Лишь с проведением Сибирской же-

лезной дороги в 1894 г. оживилась тор-

говля лесоматериалами. В 1896 г. их было

продано на сумму 31562 руб., в 1897 г. на