Вестник Алтайской науки 2009 №03(06)

Подождите немного. Документ загружается.

История

141

сумму 3505 руб., в 1898 г. на сумму 14149

руб., в 1899 г. на сумму 30255 руб. и в

1900 г. на сумму 11835 руб. [21, с. 120].

Если торговля была одним из тради-

ционных форм хозяйствования сибирских

казаков, то создание и функционирование

заводских, промышленных предприятий

стало использоваться казаками в хозяйст-

венной жизни только в XIX в. Впервые

в землях Сибирского казачества, в распо-

ряжении его хозяйственного управления,

промышленное предприятие появилось

в 1821 г., в г. Омске. Это была суконная

фабрика, созданная по инициативе кор-

пусного командира генерала Капцевича.

Работать на ней должны были казаки, не

приспособленные к военной службе,

и вольнонаемные. Она имела оборудова-

ния до 50 станков и должна была снаб-

жать воинские казачьи подразделения

сукном [23, с. 185]. Однако широкого про-

изводственного развития это предпри-

ятие не получило, очевидно, из-за излиш-

ней бюрократической опеки по отноше-

нию к ней со стороны властей Сибирского

казачьего войска. Так, в 1853 г. на сукон-

ной фабрике функционировало уже 38

станков [2, л. 137об.]. В 1856 г. месячная

норма производственных заданий на

фабрике выглядела следующим образом:

поступление шерсти-сырца – 436 пудов,

выработка шерстяной пряжи – 326 пудов.

Число работников на фабрике установить

можно с большой долей погрешности, по-

скольку одни и те же мастеровые исполь-

зовались на разных работах. Примерное

число рабочих – 50–70 мужчин-масте-

ровых и до 100 женщин-мотальщиц [3, лл.

2–3 об]. В 1860 г. суконной фабрикой было

выделано продукции на сумму в 38251

руб. [6, л. 117об.]. Однако уже в 1861 г. ка-

зенная суконная фабрика была упраздне-

на, как убыточная для войска [29, с. 218].

Таким образом, можно констатировать,

что объявленное бюрократическим, чи-

новничьим приказом желание создать

свое казенное войсковое крупное произ-

водство, не удалось. Причину этого, на

наш взгляд, следует искать в искусствен-

ности создания на землях Сибирского ка-

зачества достаточного крупного машин-

ного производства, при надлежащем объ-

еме мелкого смежного производства,

и самое главное – при отсутствии рынка

сбыта товара фабрики, развитых рыноч-

ных отношений в войсковом хозяйстве.

Тем не менее, проблемы с суконной

фабрикой не останавливали предприни-

мательского рвения среди высших чинов

Сибирского казачьего войска. В 1847 г. ге-

нерал-лейтенант П.Д. Горчаков, наказной

атаман Сибирского казачьего войска и по

совместительству командир отдельного

Сибирского корпуса, приказал создавать

для надобностей войска кожевенные за-

воды и расширить стада овец, необходи-

мых для производства сырья для все той

же суконной фабрики. Заготовкой сена

для овечьих стад, обслуживающих произ-

водство суконной фабрики (стадо в 16400

голов) занималось до 5500 человек, а за

самим стадом следили 127 резервных ка-

заков [1, с. 71]. Здесь следует отметить,

что к середине XIX в. в среде Сибирского

казачества появилась своеобразная слу-

жебная прослойка – резервные казаки.

В этот состав входили казаки, по тем или

иным причинам не попавшие на военную

службу, но считавшиеся военнообязан-

ными и направленные на «хозяйственные

работы» в самом войске. Они должны бы-

ли выполнять различные хозяйственные

поручения, в том числе и работать на раз-

личных принадлежавших войску пред-

приятиях. Численный состав этого свое-

образного казачьего «пролетариата» ис-

числялся на 1851 г. в количестве 2160 ка-

заков и 324 урядников [24, с. 134]. В част-

ности, в 1850 г. на все той же суконной

фабрике в Омске работали 76 нижних чи-

нов резервных казаков, одновременно со

своей работой наблюдавших за занятыми

на фабрике 113 ссыльнопоселенцами и 65

работницами [25, с. 97]. Всего на 1850 г.

в землях Сибирского казачества работали

«по мере надобности» кирпичный завод

в Омске; три кожевенных войсковых за-

вода – в Омске, Петропавловске и в стани-

це Озёрной, около Семипалатинска; пиль-

ная и мукомольная мельницы [25, с. 97].

Все эти предприятия так или иначе кон-

тролировались войсковым начальством и

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

142

находились в собственности Сибирского

казачьего войска. Частная экономическая

инициатива казаков на середину XIX в.

была представлена созданием и функцио-

нированием салотопен. К примеру,

в 1858 г. в Петропавловске (1-й отдел Си-

бирского казачьего войска) имелось 30

салотопенных предприятий, находящихся

в собственности казаков [19, с. 179]. Из

этих фактов видно, что в середине XIX в.

войсковое начальство сибирских казаков

все еще старалось контролировать эко-

номические процессы в войсковом хозяй-

стве административными мерами, хотя и

не препятствовало экономической само-

стоятельности казаков.

Середина XIX в. ознаменована все

большим проникновением рыночных от-

ношений в экономику различных регио-

нов Российской империи. Земли Сибир-

ского казачества не стали исключением

в развитии этого процесса. Именно созда-

ние и управление казачьими промышлен-

ными предприятиями, на первых порах

осуществляемые совместно с войсковыми

службами, стали для сибирских казаков

своеобразной школой капитализма.

В 1853 г. в поселениях Сибирского ка-

зачества относительно продуктивно ра-

ботали кожевенные заводы на Горькой

линии, а также лесопилки и мукомольни

на водяных двигателях [2, лл. 137–137об.].

В целях развития в казачьих поселениях

различных промышленных предприятий

и роста благосостояния среди казаков

Войсковое правление Сибирского казачь-

его войска разрешило сходам казаков

в станицах и поселках инициировать

строительство в самих казачьих поселе-

ниях мельниц, салотопен и других пред-

приятий. Так, в 1860 г., как прецедент,

возникло решение схода казаков поселка

Екатерининского (Горькая линия) о «доз-

волении» отставному хорунжему Матвею

Колесникову строить салотопню «на дос-

тупном ему месте» [5, лл. 1–1об.]. Войско-

вое правление не только разрешило «доз-

воление» казачьего схода, но и разработа-

ло регламент процесса решений казачьих

сходов по созданию предприятий. Он

включал в себя следующие положения:

обозначение срока, на который отдается

«доступное место» казачьему предприни-

мателю»; желательность «торгов» на это

место; сумма оброка в полковую казну,

налагаемого на предпринимателя; утвер-

ждение «общественного приговора»

о создании предприятия на казачьих зем-

лях командиром полка [5, л. 2]. Все муко-

мольные предприятия возводились в ста-

ницах с согласия станичных обществ и

с проведением собрания жителей стани-

цы, на основании циркулярного указа

Войскового правления от 7 марта 1858 г. и

прилагаемой к нему форме общественно-

го приговора и срока эксплуатации, на ко-

торый дозволено обществом станичных

жителей функционирование промышлен-

ного объекта [5, л. 4]. В соответствии

с этим решением войскового правления

в казачьих станицах начался процесс соз-

дания предприятий по переработке сель-

скохозяйственного сырья. Так, казаки

станиц Кабановской и Пресновской на от-

правленные ими в Войсковое хозяйствен-

ное правление протоколы казачьих схо-

дов о дозволении казакам-предпринима-

телям строить ветряные мельницы, полу-

чило следующий ответ. Войсковое хозяй-

ственное правление заявляло, «...что вет-

ряные мукомольные мельницы казачьи

жители могут строить без всякого пре-

пятствия и разрешения начальства, но

с согласия станичных жителей» [5, лл. 6,

9]. Оброчные статьи, налагаемые станич-

ными сходами на казачьих предпринима-

телей, не были очень обременительными.

Например, сход жителей станицы Каба-

новской (3-й казачий полк) разрешил

строить салотопню хорунжему Колесни-

кову, с тем, чтобы «платить ему каждо-

годне 50 коп. серебром станичному юрту

и по 25 коп. серебром в доход войска и в

станичную кассу» [5, л. 22]. Оброчные

суммы в общественных приговорах ста-

ничных жителей варьировались в своем

количестве, но не превышали 1 руб. в год

и не менее 25 коп. в год. Срок «дозволе-

ния» на эксплуатацию казачьей земли –

от 12 до 24 лет [5, лл. 24–26, 38–40]. Но

эти суммы касались только относительно

небольших предприятий – мельниц и са-

История

143

лотопен. Для крупных предприятий сумма

оброка была уже другая. Так, сход казаков

станицы Петропавловской разрешил со-

стоящему в торговом обществе казаку

Петру Афанасьеву строить на станичных

землях кожевенный завод площадью в 70

сажен, с тем, однако, чтобы он платил

ежегодно станичному юрту 10 руб. сереб-

ром в год, и по 5 руб. серебром в год в ста-

ничную кассу и в доход войска [5, л. 175].

Весь этот процесс нарождения казачьей

предпринимательской инициативы не

мог не сказаться на общей картине эко-

номического развития Сибирского каза-

чества. Согласно статистическим отчетам,

в 1860 г. на землях Сибирского казачьего

войска функционировало следующее ко-

личество частных предприятий: кожевен-

ных – 10, кирпичных – 3, салотопенных –

29, мыловаренных – 1. Войсковых (казен-

ных) кожевенных предприятия было все-

го 3.

Выгоды от предпринимательства в ка-

зачьих землях стали привлекать и пред-

ставителей других сословий. Предпри-

ятия в землях Сибирского казачества ста-

ли строить и иногородние, и в этом своем

намерении они не находили препятствий

со стороны казачьих обществ. В 1864 г.

генерал А.И. Дюгамель, являвшийся в то

время командиром отдельного Сибирско-

го корпуса, которому подчинялось Сибир-

ское казачье войско, получил прошение от

почетного гражданина Владимира Кузне-

цова. Проситель обращался о дозволении

ему устроить винокуренный завод близ

станицы Верхнее Лепанской и прилагал

к своему прошению общественный при-

говор жителей этой станицы, в котором

они изъявляют свое согласие на устрой-

ство такого завода [6, лл. 116 об., 117 об.].

Текст общественного приговора гласил:

«Мы, нижеподписавшиеся жители стани-

цы Верхнее Лепанской, быв на общем сбо-

ре единогласно постановили дозволить

Кузнецову Владимиру устроить вблизи

станицы Лепанской завод для выкурки

вина... отвести под устройство означенно-

го завода 20 десятин на срок 25 лет, с уп-

латой в станичный доход за каждую деся-

тину по 1 рублю в год (всего 20 рублей)...

Порубка леса для завода должна вестись

с согласия общества по установленной

таксе» [7, л. 1]. Как видно из текста обще-

ственного приговора, казаки не воспре-

пятствовали предпринимательской ини-

циативе чужака, взяв с него оброчную

плату хоть и по максимуму, но в пределах

установленных такс. В ходе деловой пере-

писки в период 1865–1866 гг. Войсковое

хозяйственное правление дало согласие

на возведение означенного завода, с мощ-

ностью производства «...до 1400000 ведер

алкоголя», с тем условием, что покупка

топлива и лесов для завода должна хо-

зяином предприятия осуществляться из

лесов, находящихся в пределах киргиз-

ских кочевий, а не из казачьих лесов и он

не должен пользоваться привозным ка-

менным углем [7, лл. 1 об., 11].

В 60–70-е гг. XIX в. в станицах Сибир-

ского казачества продолжался рост про-

мышленных предприятий. В 1869 г. в Се-

мипалатинской области, в четырех ка-

зачьих уездах – Павлодарском, Каркара-

линском, Семипалатинском и Усть-Каме-

ногорском функционировали 21 завод и

91 мельница [10, л. 138]. Выделялся своей

производительностью винокуренный за-

вод в Семипалатинске. В 1869 г. на нем

было выкурено 57435 ведер вина на сум-

му 557175 руб. (одно ведро – 5 руб.). Пива

было сварено на сумму в 320 руб. [10,

л. 104 об.]. Здесь следует отметить, что

в XIX в. под вином и винокурением подра-

зумевалось производство водки, которое

подсчитывалось ведрами.

В 1870-х гг. Войсковое хозяйственное

правление продолжило политику поощ-

рения предпринимательства в казачьих

станицах. Порядок разрешения на по-

стройку предприятий на юртовых землях

оставался прежний, но несколько изме-

нились расценки и отношение к предпри-

нимателям. Станичные сходы в своих об-

щественных приговорах обязывали ка-

зачьих заводчиков «платить без преко-

словия ежегодно в доход станиц 1 рубль»

[11, л. 3]. Очевидно наличие некоторых

недоразумений материального характера

между предпринимательским казачьим

сообществом и станичными властями.

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

144

Иногородние также по-прежнему имели

право строить на казачьих землях свои

предприятия, но с них станичные общест-

ва стали взимать бо́льшую плату. Так,

мещанин Иона Лапщиков на свое проше-

ние о постройке мельницы в станице Кок-

четавской получил согласие от станично-

го схода. Но при этом в протоколе собра-

ния было указано, что «поскольку земля

для постройки мельницы находится в юр-

товом наделе, то мы дозволяем ему

строительство на следующих условиях:

содержать мельницу 24 года, площадь

1 десятина, вносить ежегодно в доход вой-

ска 2 руб. 50 коп. и в доход станицы 2 руб.

50 коп.» [11, лл. 8–8об.]. Прослеживается

некоторая дифференциация между ка-

зачьими предпринимателями и иного-

родними: первые платят годовой взнос

1 руб., вторые – 2 руб. 50 коп.

В целом динамика развития промыш-

ленных предприятий на землях Сибир-

ского казачества в третьей четверти XIX в.

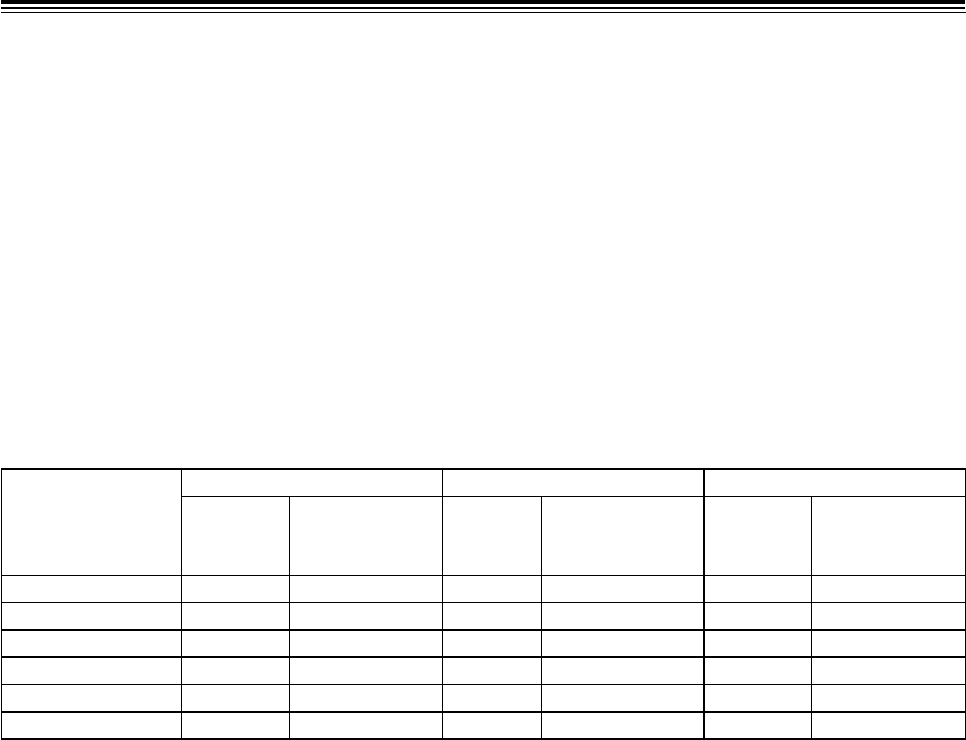

приведена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика развития промышленности на землях Сибирского казачества

[31, с. 246]

1856 год 1867 год 1876 год

Тип

производства

Число

заводов

Сумма про-

дажи товара

(руб.)

Число

заводов

Сумма прода-

жи товара

(руб.)

Число

заводов

Сумма про-

дажи товара

(руб.)

Салотопенные 7 16 000 25 95 608 20 133 270

Кожевенные 4 21 391 15 58 215 20 109 928

Мыловаренные 1 1440 1 769

Кирпичные 3 3800 3 375 6 9300

Винокуренный 1 213 224 1 242 070

Всего 15 42 631 45 368 191 47 494 568

Приведенные в таблице 4 данные по-

зволяют сделать следующие выводы:

с 1856 г. по 1876 г. количество промыш-

ленных предприятий, функционирующих

на землях Сибирского казачества, вырос-

ло более чем в три раза – с 15 до 47. Сумма

реализованной продукции промышлен-

ных предприятий выросла в 11,5 раза.

Следует отметить, что, начиная с середи-

ны 1860-х гг., значительную прибыль от

продаж давал единственный в казачьих

землях винокуренный завод. Сумма реа-

лизованной винно-водочной продукции

этого завода в 1867 г. составляла 58% от

всей суммы продаж промышленных пред-

приятий на казачьих землях. В 1876 г.

продукция винокуренного завода дала

49% денежной массы от всей суммы про-

даж промышленных предприятий. Отме-

тим определенный рост товарно-денеж-

ной массы промышленной продукции, но

то, что продажа спиртных напитков дава-

ла половину всей прибыли от деятельно-

сти промышленных предприятий в ка-

зачьих поселениях, говорит о низкой раз-

витости рыночных отношений в тот пе-

риод в системе экономических взаимоот-

ношений внутри социума сибирских каза-

ков. Ликвидация мыловаренных пред-

приятий в структуре казачьего предпри-

нимательства также указывает на все еще

господствующую полунатуральную сис-

тему ведения домашнего хозяйства среди

Сибирского казачества. В казачьих стани-

цах в то время жители чаще употребляли

в быту мыло, изготовленное киргизами,

органического происхождения. В 1856 г.

6 из 15 предприятий промышленного ха-

рактера в казачьих поселениях были ка-

зенными, т. е. содержались за счет войска,

и на них использовался труд резервных

казаков [31, с. 247]. В 1876 г. почти 100%

предприятий на землях Сибирского каза-

чества имели частную форму собственно-

сти. Этот факт указывает на тенденцию,

пусть и медленную, роста рыночных от-

ношений в экономической жизни сибир-

ских казаков.

Характеризуя общее состояние заво-

дской промышленности на землях Сибир-

История

145

ского казачества в середине 1870-х гг.,

следует отметить, что назвать ее заво-

дской в полном смысле этого слова было

нельзя. В подавляющем большинстве слу-

чаев это были ремесленные заведения

с небольшим числом рабочих, в которых,

как правило, вместе с ними работал и сам

хозяин. В основном промышленные пред-

приятия, находящиеся на территории по-

селений Сибирского казачества, занима-

лись выделкой кожи, сала и кирпича. Не-

смотря на все старания войсковых властей,

широкого развития промышленность

в землях Сибирского казачьего войска не

получила в том виде, какое она имело ме-

сто на землях казаков, расположенных

в Европейской части России. Причинами,

затрудняющими более быстрый и качест-

венный рост заводской промышленности,

являлись отсутствие свободных капита-

лов, которые могли быть направлены

в производственную сферу, а также то, что

наиболее оборотистые сибирские казаки

предпочитали торговую деятельность –

перекупку скота и зерна – предпринима-

тельству. Отсутствовала также система

кредита, сеть банков, и, наконец, по боль-

шому счету, вообще разветвленная систе-

ма спроса и предложения на промышлен-

ные товары среди казачьего населения.

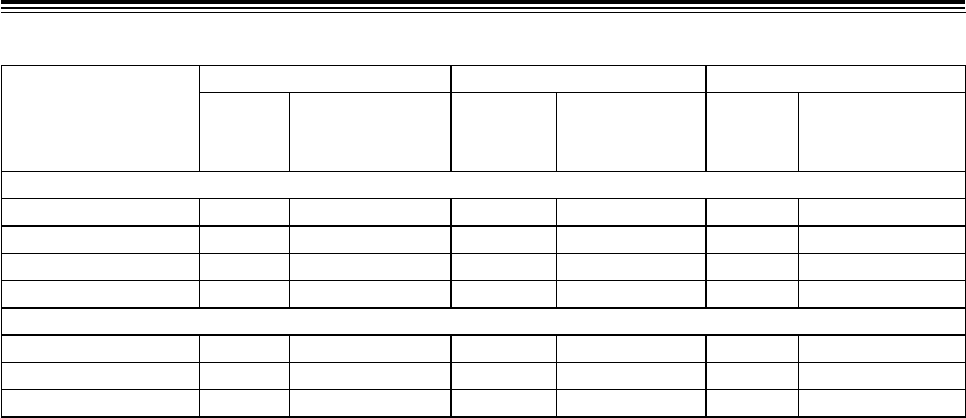

Картина состояния заводской про-

мышленности на землях Сибирского ка-

зачества и его развития в 1870-х гг. пред-

ставлена в таблице 5.

Таблица 5

Заводская промышленность на землях Сибирского казачества в 1870-х гг.

[31, с. 243]

1874 год 1875 год 1876 год

Название

предприятий

Число

заводов

Сумма

реализованной

продукции

(руб.)

Число

заводов

Сумма

реализованной

продукции

(руб.)

Число

заводов

Сумма

реализованной

продукции

(руб.)

Салотопенные 18 112 001 19 199 564 20 133 270

Кожевенные 18 150 499 20 109 076 20 109 928

Кирпичные 10 4168 10 7104 6 9300

Винокурен-

ные

1 229 023 1 80 259 1 242 070

Паровая

мельница

1 1222

Всего 47 495 691 51 397 225 47 494 568

Характеризуя процессы развития за-

водской промышленности на землях Си-

бирского казачества в относительно ко-

роткий временной промежуток (1874–

1876 гг.), остановимся на следующих за-

кономерностях: динамика создания но-

вых предприятий и развития старых

прослеживается слабо. Существует рез-

кий перепад сумм продаж товара.

В 1876 г. сумма продаж товара заво-

дских предприятий была почти одинако-

ва с 1874 г. Доля продажи продукции

единственного в землях Сибирского каза-

чества винокуренного завода постепенно

снижалась в структуре товарной массы

продукции промышленных предприятий

казачества, но все еще была весомой:

в 1874 г. – 46%, в 1875 – 20%, в 1876 –

48%.

В контексте вопроса о развитии ка-

зачьего предпринимательства небезын-

тересно будет проследить, какое количе-

ство заводов на землях Сибирского каза-

чества находилось в собственности каза-

ков, и какое количество заводов принад-

лежало иногородним (табл. 6).

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

146

Таблица 6

Число собственников предприятий на землях Сибирского казачества

в третьей четверти ХIХ века [31, с. 243]

1874 год 1875 год 1876 год

Форма

собственности

Число

заводов

Сумма

производства

(руб.)

Число

заводов

Сумма

производства

(руб.)

Число

заводов

Сумма

производства

(руб.)

Заводы в собст-

венности казаков

38 181 458 42 253 534 38 180 047

Заводы в собст-

венности иного-

родних

9 314 233 9 143 691 9 314 521

Всего 47 495 691 51 397 225 47 494 568

Анализируя данные таблицы 6, следу-

ет сделать следующие выводы. Несмотря

на то, что большая часть предприятий,

расположенных в землях Сибирского ка-

зачества, принадлежит казакам – 80%

всех заводов, сумма произведенного това-

ра их отстает от суммы производства за-

водов, принадлежащим иногородним.

В 1874 г. на долю казачьих предприятий

приходилось 37% реализованной продук-

ции, а на долю иногородних соответст-

венно 63%. В 1876 г. эта пропорция со-

хранилась. Подобное несоответствие объ-

ясняется тем, что иногороднему собст-

веннику принадлежал винокуренный за-

вод, дававший до 50% всех денежных по-

ступлений от реализации товаров произ-

водственной деятельности заводских

предприятий, расположенных в казачьих

поселениях. Здесь следует отметить, что,

несмотря на относительно слабое разви-

тие заводской промышленности в Сибир-

ском казачьем войске, по его количеству

на душу населения Сибирское казачество

стояло в 1876 г. на третьем месте в России

[30, с. 245].

Отметим, что распределение промыш-

ленных предприятий по уездам Сибир-

ского казачьего войска было следующим

(таблица 7).

Таблица 7

Распределение заводских предприятий по уездам [31, с. 244]

1874 год 1875 год 1876 год

Название

предприятий

Число

заводов

Сумма

производства

(руб.)

Число

заводов

Сумма

производства

(руб.)

Число

заводов

Сумма

производства

(руб.)

Омский уезд

Салотопенные 1 8000 1 6000 3 10 750

Кожевенные 1 1500 1 350 1 2000

Кирпичные 4 3080 3 6260 3 9280

Паровая муко-

мольная мельница

– – 1 1222 – –

Всего 6 12 580 6 13 832 7 22 030

Петропавловский уезд

Салотопенные 12 90 551 12 182 800 12 111 690

Кожевенные 4 97 400 5 70 600 5 79 200

Кирпичные 5 88 6 144 3 20

Всего 21 188 039 23 253 544 20 190 910

Кокчетавский уезд

Салотопенные 2 9450 2 9900 2 9850

Кожевенные 7 24 347 8 21 985 9 23 543

Всего 9 33 797 10 31 885 11 33 393

История

14

7

Окончание таблицы 7

1874 год 1875 год 1876 год Название

предприятий

Число

заводов

Сумма

производства

(руб.)

Число

заводов

Сумма

производства

(руб.)

Число

заводов

Сумма

производства

(руб.)

Павлодарский уезд

Салотопенные 3 4000 4 864 3 980

Кожевенные 4 10 000 4 7005 3 1075

Кирпичные 1 1000 1 700 –

Всего 8 15 000 9 8569 6 2055

Семипалатинский уезд

Кожевенные 2 17 252 2 9136 2 4110

Винокуренные 1 229 023 1 80 259 1 242 070

Всего 3 246 275 3 89 395 3 246 180

Как видно из приведенных данных,

в 1876 г. из девяти уездов Сибирского ка-

зачьего войска заводская промышлен-

ность была развита только в пяти уездах.

Наиболее промышленно развитый уезд

Петропавловский имел 40% всех пред-

приятий. Предприятия на паровых двига-

телях не приживались. Винокуренный за-

вод был расположен в городской местно-

сти, в районе течения Иртыша, что позво-

ляло эффективно распространять свою

продукцию в наиболее населенных рай-

онах Сибирского казачьего войска.

В 1880-х гг. в поселениях сибирских

казаков продолжался процесс организа-

ции и создания промышленных предпри-

ятий. Изменения в условиях, на которых

станичные и поселковые сходы давали

разрешения казакам-предпринимателям

строить на юртовых землях предприятия,

касались только сроков аренды и платы

за нее. Так, в 1882 г. сход казаков Семипа-

латинской станицы разрешил отставному

казаку Якову Александрову построить во-

дяную мельницу на юртовых землях, сро-

ком эксплуатации 24 года. За это разре-

шение казак-предприниматель должен

был вносить ежегодно в доход станицы

3 руб. [12, л. 2]. Такие же условия для ка-

заков-предпринимателей выдвигались и

в других станицах Сибирского казачьего

войска, войсковое хозяйственное правле-

ние продолжало благосклонно относиться

к этому процессу, но в своих разреши-

тельных документах указывало, что

«...арендатор при устройстве мельницы

обязывается соблюдать указанные на сей

предмет правила о благоустройстве в ка-

зачьих селениях» [12, лл. 5–5 об.]. Из этого

следует, что войсковые службы обязыва-

ли казачьих предпринимателей отдавать

часть своей прибыли на общественные

нужды. Процедура получения обществен-

ного приговора на устройство предпри-

ятия в казачьих поселениях с 1882 г. ус-

ложнялась тем, что теперь к обществен-

ному приговору казачьего схода прила-

гался оценочный лист земли, на которой

предполагалось строительство, с планом

самого предприятия, и торговый лист,

в который входило описание процедуры

получения разрешения в станичном прав-

лении [12, лл. 9–10].

С 1880-х гг. как новое явление в эко-

номической жизни на землях Сибирского

казачества следует отметить появление

иностранных предпринимателей. В 1882 г.

казаки станицы Пресногорьковской при-

няли на своем сходе общественный при-

говор, разрешавший швейцарскому под-

данному Антону Лорецу и русскому под-

данному немецкого происхождения Карлу

Рули постройку трехпоставной ветряной

мельницы на юртовых землях станицы.

Срок эксплуатации 24 года, плата оброч-

ной статьи в станичную кассу – 38 руб.

в год [12, лл. 23–26]. Как видно из условий

аренды земли, сибирские казаки «содра-

ли» с иностранного подданного и его рос-

сийского контрагента сумму, почти в 13

раз превышающую арендную плату с ка-

заков-предпринимателей. Впрочем, и со

своих предпринимателей-казаков с 1884 г.

Войсковое хозяйственное правление по-

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

148

становило взимать годовую арендную

плату уже 4 руб. в год в станичные кассы

[12, л. 48].

Отметим, что властные структуры Си-

бирского казачьего войска к концу XIX в.

стали подходить к выдаче разрешений на

предпринимательскую деятельность в ка-

зачьих землях дифференцированно. Если

для казаков-предпринимателей арендная

плата за землю хоть и росла, но медленно,

то с иногородних уже старались взять де-

нег как можно больше. Это касалось не

только уже появившихся иностранцев, но

и уже почти своих представителей невой-

скового сословия. Например, в 1885 г.

Войсковое хозяйственное правление Си-

бирского казачьего войска получило про-

шение почетного гражданина г. Семипа-

латинска Василия Фёдорова о предостав-

лении ему помещения бывшей войсковой

пильной (лесопилки) под мукомольную

мельницу. Разрешение В. Фёдоров полу-

чил, однако с условием уплаты за каждый

год аренды помещения в войсковую казну

37 руб., а в станичную казну 25 руб. [13,

лл. 41–43]. В том же 1885 г. был принят

закон «О собственности войска», впослед-

ствии Высочайше утвержденный. По нему

разрешение на аренду войсковых земель

под строительство заводских предпри-

ятий лицами невойскового сословия вы-

давалось только при условии уплаты

аренды за землю на сумму в 75 руб. в год

[13, л. 89]. Проведение войсковыми вла-

стями такой экономической политики, по

мнению автора, обусловлено двумя при-

чинами. Во-первых, стремлением полу-

чить с объективно более богатых иного-

родних, а, особенно с иностранцев, боль-

шие суммы за аренду в войсковую казну;

во-вторых, по возможности оградить

более слабых финансово казачьих пред-

принимателей от конкуренции, пусть и

в ущерб финансовым оборотам производ-

ства.

Впоследствии, уже в начале 1890-х гг.,

войсковые власти приступили к практике

создания системы торгов на те или иные

участки юртовых земель, на которых изъ-

являлось желание строить предприятие

лицами невойскового сословия. Разумеет-

ся, разрешение получали те, чьи финансо-

вые предложения были выгодны для Вой-

ска. Так, например, в 1890 г. киргизу-

предпринимателю Бичеглазу было отка-

зано в аренде войсковых земель под соз-

дание салотопен на том основании, что он

предложил низкую арендную плату – 32

руб. в год [16, л. 10 об.]. Проведенные же

торги по аренде войсковых земель под

производственные нужды дали следую-

щие результаты: за участок в 1080 деся-

тин – 45 руб. аренды в год (начальная це-

на 31 руб.), за участок в 775 десятин – 22

руб. аренды в год (начальная цена 12,5

руб.) [16, л.25]. Впоследствии, с целью по-

высить привлекательность участков на

казачьих землях, Войсковое хозяйствен-

ное правление стало проводить на торгах

практику льготных условий. Так, участок

юртовых земель площадью 16 дес. 375

сажен под строительство кожевенного за-

вода сдавался в аренду сроком на 12 лет,

за 12 руб. в год, с условием первоначаль-

ного взноса – выплаты арендной платы за

6 лет вперед [16, л. 39]. Подобные условия

торгов стали следствием того, что уже

упоминавшийся закон о войсковой собст-

венности поставил слишком высокую

арендную цену для иногородних пред-

принимателей. В условиях наметившегося

снижения объема предложений об уст-

ройстве предприятий на казачьих землях

со стороны иногородних предпринимате-

лей войсковые власти пошли на некото-

рые уступки. Так, в 1890 г. сход казаков

станицы Кокчетавской декларировал об-

щественный приговор об удовлетворении

прошения мещанина Тихона Подщивало-

ва построить на юртовых землях станицы

кожевенный завод, сроком эксплуатации

12 лет, с выплатой аренды 20 руб. еже-

годно в доход станицы [17, лл. 1–2]. Вой-

сковое хозяйственное правление утвер-

дило общественный приговор станицы,

с тем, однако, что обязало обе стороны за-

ключить в юридическом порядке кон-

тракт, «обуславливающий права и обя-

занности сторон» [17, л. 4 об.].

Войсковое хозяйственное правление

Сибирского казачьего войска не только

деятельно участвовало в развитии пред-

История

149

принимательского дела, но и вело бюро-

кратическую борьбу с другими ведомст-

вами Российской империи за наиболее

выгодные предприятия. Как известно из

материалов таблиц, освещавших общее

развитие заводского производства на

землях Сибирского казачества, наиболее

крупным предприятием был винокурен-

ный завод в г. Семипалатинске. Из-за это-

го предприятия шла многолетняя тяжба

между Войсковым хозяйственным прав-

лением Сибирского казачьего войска и

администрацией Алтайского Горного ок-

руга. Последнее мотивировало свои пре-

тензии на участие в прибылях виноку-

ренного завода тем, что земли, на кото-

рых расположено предприятие, входят

в Алтайский Горный округ и арендная

плата вносится владельцами завода в го-

родскую казну [18, лл. 12, 14]. Завод был

построен в 1863 г. дворянином Поклев-

ским-Козелло на земельном участке, оспа-

риваемом обоими ведомствами. С 1883 г.

арендную плату за завод вносил тарский

купец Щербаков. По условиям аренды, он

должен был следить за исправностью за-

водской аппаратуры и состоянием заво-

дских корпусов. Однако с 1887 г. завод на-

чал сокращать производство из-за износа

оборудования. Щербаков отказался пла-

тить сумму в 13 030 руб. на ремонт завода.

Появился новый арендатор, соглашав-

шийся платить Сибирскому казачьему

войску большую аренду, но тогда, когда

завод будет приведен в порядок, однако

этого не произошло. К 1890 г. винокурен-

ный завод, дававший до 50% денежных

оборотов всей заводской промышленно-

сти, расположенной на землях Сибирского

казачества, прекратил производственную

деятельность. Единственным положи-

тельным явлением, с точки зрения теку-

щего делопроизводства, стало прекраще-

ние притязаний на завод со стороны ад-

министрации Алтайского Горного округа

[18, лл. 16–20].

К началу 1890-х гг. экономическая си-

туация на землях Сибирского казачества

стала меняться в сторону большей интен-

сификации. Связано это было со строи-

тельством к 1894 г. Сибирской железной

дороги. О желательности проведения же-

лезной дороги в Сибири информировали

правительство императорской России

многие администраторы. Генерал-губер-

натор Западной Сибири А.О. Дюгамель по-

ставил этот вопрос перед царским прави-

тельством в 1864 г. В 1869 г. генерал-

губернатор Западной Сибири А.П. Хрущёв

в своем обращении к Александру II писал:

«Одна железная дорога от речных систем

Западной Сибири до Москвы может раз-

вить в Сибири торгово-промышленную

деятельность и обеспечить ее в политиче-

ском отношении» [22, с. 43]. Именно рабо-

ты по проведению Сибирской железной

дороги существенно оживили производ-

ственную деятельность на землях Сибир-

ского казачества. К 1893 г. заводская про-

мышленность в казачьих поселениях

представляла собой следующую картину

(табл. 8).

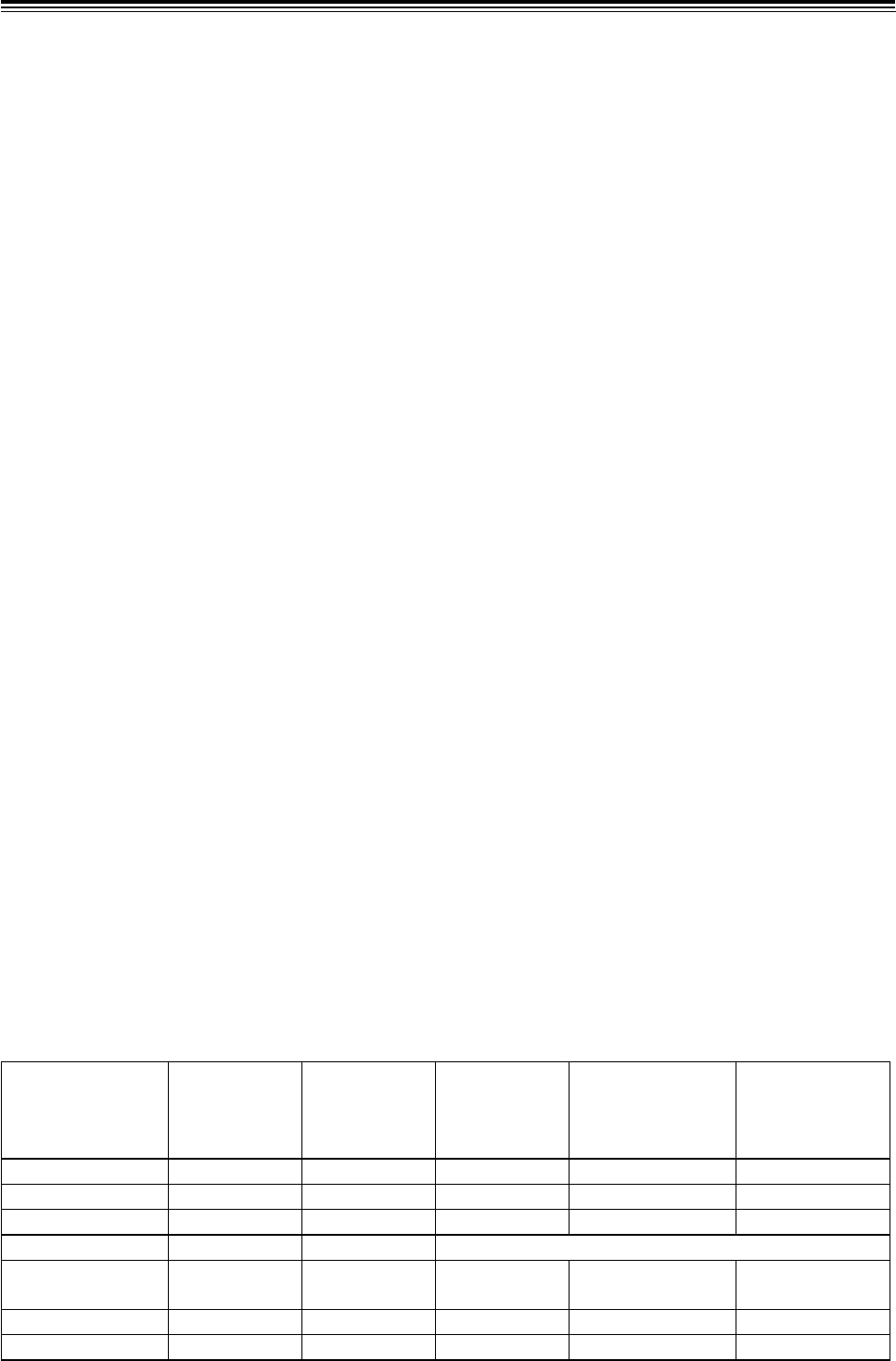

Таблица 8

Состояние заводской промышленности на землях Сибирского казачества

в 1893 году [26, с. 77]

Тип

предприятий

Количество

предприятий

Количество

мастеров

Количество

рабочих

Количество

произведенной

продукции

(в ед. изм.)

Сумма

реализации

продукции

(руб.)

Салотопенные 30 26 78 32 036 пудов 135 457

Кожевенные 25 26 73 20 080 штук 72 654

Кирпичные 6 6 18 239 000 штук 3613

Мыловаренный 1 1 Только начал работать

Пиво-

медоваренный

1 1 7 10 120 ведер 10 200

Винокуренный 1 5 130 1 516 376 ведер 1 061 133

Итого 64 65 306 1 283 057

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

150

При анализе данных таблицы 8 следу-

ет отметить следующие факты. В 1876 г.

количество заводских предприятий, дей-

ствующих в поселениях Сибирского каза-

чества, исчислялось цифрой в 47 единиц,

в 1893 г. – 64. Рост количества предпри-

ятий за 17 лет составил 41,5%. Из 64 заво-

дских предприятий, функционирующих

на 1893 г., лицам казачьего сословия при-

надлежит 41 [26, с. 77]. Таким образом,

можно сделать вывод, что в 1893 г. каза-

чья буржуазия составляла 64% предпри-

нимателей. Особое внимание привлекает

тот факт, что из всего перечня заводских

предприятий, расположенных в казачьих

поселениях, лицам невойскового сословия

принадлежали три кирпичных, виноку-

ренный (крупнейшее производство), пи-

воваренный и мыловаренные заводы [26,

с. 77]. Этот факт говорит о том, что про-

фессионально казачьи предприниматели

занимались, в основном, переработкой

сельскохозяйственного сырья.

Общее число лиц наемного труда, ра-

ботавших на предприятиях, находившихся

на землях Сибирского казачества, состав-

ляло 371 чел. Из них мастера, т. е. квали-

фицированные рабочие, составляли 17,5%.

Половина от общего числа рабочих – 135

чел., трудилось на винокуренном заводе.

Это же предприятие давало львиную долю

финансового оборота реализации заво-

дской продукции – около 83%. Таких цифр

не было даже в середине XIX в. Это при

том, что предприятия по переработке

сельскохозяйственного сырья составляли

86% всего количества заводов, располо-

женных на казачьих землях. Но их продук-

ция составила только 16% от финансовых

оборотов промышленности.

К середине 1890-х гг. процесс роста и

развития промышленных предприятий на

землях Сибирского казачества получил

новый импульс с введением в действие

в 1894 г. Сибирской железной дороги. Уве-

личился привоз и вывоз разнообразного

товара и, соответственно, повысилась фи-

нансовая активность разного рода пред-

принимателей. Общая картина развития

промышленного производства в казачьих

поселениях в означенный временной пе-

риод приведена в таблице 9.

Таблица 9

Промышленное развитие на землях Сибирского казачества в 1890-х гг. [27–29]*

Тип предприятий 1895 год 1896 год 1897 год

Мельницы ветряные 423 568 551

Мельницы водяные 77 56 101

Мельницы паровые 1 1 2

Салотопенные 17 21 23

Кожевенные 24 15 18

Мыловаренные 1 1 1

Пиво-медоваренные 1 1 1

Кирпичные 2 2 2

Винокуренные 1 1 1

Маслобойные – – 2

Всего 547 665 702

*Подсчеты произведены автором.

Анализ данных (табл. 9) позволяет су-

дить о следующем. Количество предпри-

ятий, функционирующих на землях Си-

бирского казачества, с открытием в 1894

году Сибирской железной дороги, неук-

лонно росло. В первую очередь, это отно-

сится к предприятиям по переработке

сельскохозяйственного сырья, которые

в 1897 г. составляли 99% всего числа про-

изводств. Этот факт указывает на укоре-

нившийся аграрный характер всего ком-

плекса хозяйства сибирских казаков. Од-

нако к концу XIX в. аграрное производство

на землях Сибирского казачества все бо-

лее утрачивает полунатуральный харак-

тер и начинает работать на рынок как

внутреннего потребления, так и общерос-

сийский.