Вестник Алтайской науки 2009 №03(06)

Подождите немного. Документ загружается.

Психология

111

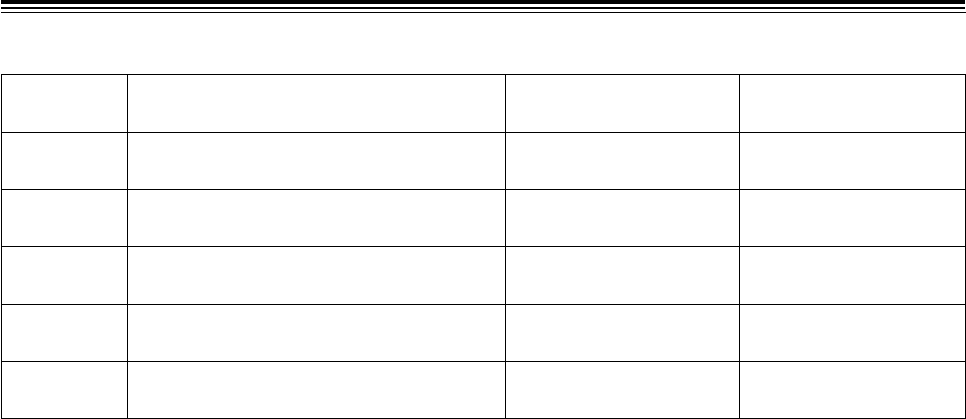

Распределение ответов респондентов

№

варианта

Группы респондентов

Да, должен

соответствовать, %

Нет, не должен

соответствовать, %

1

Студенты дн. отделения

менеджеры и юристы

80 20

2

Студенты дн. отделения

педагоги-психологи

62 38

3

Студенты веч. отделения

педагоги-психологи ( вар. 1)

34 66

4

Студенты веч. отделения

педагоги-психологи (вар. 2)

87 13

5

Практикующие психологи

образовательных учреждений

47 53

Особенно интересными, на наш взгляд,

являются ответы студентов, получающих

второе образование, и практикующих пси-

хологов. Студенты, получающие второе

образование, старше по возрасту, чем сту-

денты дневного отделения. Все они рабо-

тают. Некоторые работают в системе обра-

зования, но никто из них ни до, ни во вре-

мя опроса не работал психологом. При об-

суждении проблем в виде круглых столов

можно было четко проследить влияние

атрибуции на ответы респондентов. Если

респондент при ответе исходил из усло-

вий, что он сам и является психологом, как

правило, он заявлял примерно следующее:

«Психолог – такой же человек, как все. Он

тоже имеет право на ошибку. В своей жиз-

ни он может вести себя как угодно. Глав-

ное, чтобы на работе, в своем кабинете он

был профессионалом». (В таблице условно

такие ответы даны как вариант 1). Если же

задавались ситуации или при обсуждении

которых респондент сам вспоминал ситуа-

ции общения с психологами из позиции

клиента или потенциального клиента, он

менял свой взгляд на противоположный:

«Психолог должен быть воспитанным,

культурным. Он должен соответствовать

тому, к чему призывает. Иначе я ему дове-

рять не буду», «Я бы не пошел на прием к

психологу, который сам раздражителен,

грубо ссорится со своими близкими или

знакомыми». То есть, мы можем сделать

заключение, что в данной группе респон-

дентов преобладает объектная атрибу-

ция.

Примеры ситуаций:

«Я недавно ехала в транспорте с пси-

хологом, которого показывали по теле-

визору. Знаете такого…? От него так

плохо пахло. Психолог не должен быть

неаккуратным. Я никогда не обращусь

к такому».

Обращалась в центр к психологу по по-

воду конфликта в семье. У нас была од-

на встреча. А через пару дней случайно

увидела на остановке, как она с кем-то

ссорилась, так некрасиво, грубо. Я

больше не могу с ней работать. Откуда

она знает, как мне помочь, если сама не

умеет вежливо себя вести. Нет, я больше

не пойду туда».

Таким образом, сравнивая ответы сту-

дентов дневного и вечернего отделений,

можно сказать, что студентам дневного

отделения свойственен больший макси-

мализм в оценке требований к личности

психолога. Возможно, это связано и с тем,

что сами они не являются психологами

(учатся на другой специальности) или по-

ка еще не работают (педагоги-психологи),

поэтому, не соотнося себя лично с обра-

зом работающего специалиста, высказы-

ваются достаточно категорично. Студен-

ты же, получающие второе высшее обра-

зование, являются более зрелыми людь-

ми, понимают сложность и неоднознач-

ность жизненных ситуаций, поэтому под-

ходят к ответам более взвешенно.

Наиболее серьезной и реалистичной

была позиция практикующих психологов

образования. При обсуждении требований

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

112

к личности психолога они подчеркивали,

что психолог, безусловно, является таким

же человеком, как и все. Чтобы быть спо-

собным помочь людям, он и «должен быть

своим, таким же», «ничто человеческое

ему не чуждо», но при этом должен быть

позитивно настроен к миру, уметь конст-

руктивно находить выходы из трудных

ситуаций, знать как и уметь решать про-

блемы, в большей степени реализовы-

вать основные идеи и постулаты, на кото-

рых зиждется его профессиональное кре-

до, т. к. в противоположном случае люди

ему не поверят. Те практикующие психо-

логи, которые придерживаются другой

точки зрения, считают, что психологу не

обязательно самому уметь решать свои

проблемы, т. к. всегда легче разобраться

в чужих, чем в своих собственных: «Со сто-

роны виднее, как поступать другому, а вот

свои проблемы решать сложно. Зачастую

получается все наоборот». При обсужде-

нии с работающими специалистами мож-

но было заметить определенную напря-

женность, которая выражалась вербально

и невербально. Вероятное объяснение на-

пряженности, сопровождающей обсужде-

ние данной проблемы, можно найти

в словах одной из респонденток: «Если

определить, каким хотелось бы видеть

психолога, придется провести ревизию

собственных профессионализма и лично-

сти, а это страшно. Начинаешь думать:

«А какая я? Может быть, не соответствую

требованиям. Что-то с этим надо делать.

Поэтому пытаемся уходить от прямых от-

ветов». При этом психолог вспомнила вы-

сказывание А. Адлера: «Куда легче сра-

жаться за свои принципы, чем жить в со-

гласии с ними». Размышляя дальше, она

сказала: «Может быть, именно такой жиз-

ни в согласии с принципами от нас и

ждут? В этом личностное соответствие

профессии?»

В качестве иллюстрации хотелось бы

привести рассуждения на эту тему прак-

тических психологов:

***

К психологу, пропагандирующему по-

зитивное отношение к жизни, и при этом

не реализовывающему этот принцип

в своей собственной жизни, педагоги не

обратятся ни с собственной проблемой,

ни с проблемой, касающейся детского кол-

лектива, ему не верят. Однако и играть

успешность психологу, длительное время

работающему в коллективе, я думаю, не-

возможно. Люди прекрасно чувствуют не-

конгруэнтность, тем более, если видят

человека довольно часто.

В то же время человек, вечно улыбаю-

щийся, не озабоченный проблемами бытия,

«витающий в облаках», может также

отталкивать окружающих («не от мира

сего»). Мне кажется важно, чтобы люди

видели, что психолог – обычный человек,

и у него, как и у всех, есть проблемы и огор-

чения, но он успешно с ними справляется,

не теряет надежды на лучшее, умеет ви-

деть в своей жизни положительные мо-

менты, радоваться успехам и прогнозиро-

вать и строить свое будущее.

***

В публикациях можно встретить пред-

положения, что в современных условиях

школьный психолог должен стать «идео-

логом и организатором принципов разви-

тия личности учителя», что «психолог

может помочь педагогу научиться созда-

вать условия для выбора вариантов соб-

ственного профессионального становле-

ния и формирования отношения к твор-

честву и педагогической деятельности»

[5, с. 24]. Психолог при этом видится ве-

дущей стороной, поскольку ему присуща

активность. Взаимодействие психолога

с педагогами основывается на принципах

рефлексии, осуществления поиска более

глубоких связей и отношений внутри

сложившейся ситуации, формирования

целостного подхода к анализу ситуации,

способствования развитию стремления

понять другого человека, соотнести свои

взгляды со взглядами других, т. е. способ-

ствовать изменению позиции учителя,

повышению уровня его самосознания.

Ожидается также, что психолог продемон-

стрирует учителю такой подход, где наи-

более важной станет не методическая

сторона, не знания сами по себе, а влия-

ние учителя посредством знаний на все-

стороннее развитие личности учащихся.

Психология

113

Приведенные рассуждения очень ин-

тересны, т. к., на наш взгляд, отражают ту

противоречивость, которая существует

в представлениях психологов о себе и

своих профессиональных задачах. Мы мо-

жем констатировать тот факт, что автор

рассуждений отводит психологу актив-

ную роль, видя его источником, инициа-

тором организации профессионального

взаимодействия с педагогами. Кроме того,

коль скоро психолог призван работать

с педагогами над решением столь слож-

ных задач, априори предполагается, что

сам он все это уже умеет. Психолог пред-

стает как особая личность, способная вы-

ступать идеологом, работать над столь

сложными проблемами, что предполагает

ее высокий уровень развития, значит, ло-

гично предположить, что это не рядовая

личность.

Поскольку вы психолог или психоте-

рапевт, вас можно в какой-то степени на-

звать художником» [9, с. 7]. Психология –

искусство, виртуозное занятие. Так опи-

сывают труд психолога различные авто-

ры. Н.В. Самоукина сравнивает работу

психолога с искусством музыканта, кото-

рый в течение многих лет «ставит техни-

ку», и отмечает: «мастером становится

тот, кто, овладев техникой, применяет ее

свободно, стремясь как можно более точ-

но выразить свое чувство, пусть даже при

нарушении техники игры или внесении в

нее своих индивидуальных корректив».

Она призывает задуматься над тем, что

«общение с человеком – это прежде всего

искусство, душа, энергия или что-то дру-

гое, неуловимое, но чрезвычайно значи-

мое и прекрасное» [7, с. 14].

«Психологическое сознание лавирует

между знаемыми общенаучными «нор-

мами», обобщенными тезисами своей

дисциплины и многозначной внутренней

сущностью явлений и фактов, с которы-

ми оно имеет дело» в практике психоло-

гической деятельности, где специалист

сталкивается с такими феноменами, ко-

торые выходят за рамки общенаучной

логики, «факты попадают под поливари-

антное влияние контекстов и личностных

смыслов; все связывается со всем чем

угодно и также вступает в противоречия»

[10, с. 5].

Вправе ли мы ожидать, что психолог,

в котором видят художника, является осо-

бой, незаурядной личностью, столь необ-

ходимой для выполнения работы, назы-

ваемой искусством. Работы, в которой он

сталкивается с непознанным?

Деятельность психолога предполагает

нравственный уровень, означающий оп-

ределенную ценностно-смысловую зре-

лость, ценностно-нравственное ядро лич-

ности. Многие авторы подчеркивают на-

личие особой специфики в профессии

психолога. Е.Е. Сапогова пишет, что осо-

бенности профессионального психологи-

ческого сознания определяются природой

их деятельности, «работой, совершаемой

во внутреннем плане психологического

сознания. Относительно этой работы

трудно сделать однозначный вывод – что

это: глубинное эмпатическое («испове-

дальное») чувствование; использование

логики профессиональных знаний, навы-

ков, способов мышления; самовнушение;

интуиция; искусство; магия; харизма; ма-

нипулирование; все вместе или что-то

еще [10, с. 4]. Психолог выполняет обще-

ственную функцию «тонкой отладки ха-

рактеристик субъективного мира людей»

[11, с. 26]. Отношения, в которых «один из

участников стремится к тому, чтобы у од-

ной или обеих сторон произошли измене-

ния в сторону более тонкого понимания

себя, в сторону усиления выражения и ис-

пользования всех своих потенциальных

внутренних ресурсов» К. Роджерс назвал

помогающими [12, с. 770]. Разумно пред-

положить, что человек, занимающийся

такой тонкой работы, и сам должен быть

«тонким». Сравним работу психолога с на-

стройкой музыкального инструмента. Для

его настройки необходим хороший слух.

Точно так же психологу для работы с че-

ловеком необходим особый внутренний

мир. Для того, чтобы воспринимать ма-

лейшие нюансы, самые слабые сигналы,

которые подает ему человек, психолог

должен обладать мощной улавливающей

системой. Должен ли психолог быть ха-

ризматической личностью? Должны ли

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

114

в психологию приходить по призванию,

те, кого можно назвать психологами от

бога? Могут ли приходить в профессию

другие, и чем они буду отличаться от «на-

стоящих», «харизматических»?

А.Э. Пятинин отмечает, что, несмотря

на свою идеалистическую позицию, уве-

рен, что «поиск идеала на харизматиче-

ском уровне» бесперспективен [13, с. 7].

Харизма – от греческого «милость, боже-

ственный дар», и означает исключитель-

ную одаренность.

Несмотря на то, что ощущается значи-

тельная настороженность в попытках вы-

делять особо одаренных психологов,

можно проследить, что такая мысль обсу-

ждается в публикациях. Не отрицается,

что есть специалисты, которые обладают

большими профессиональными способно-

стями, и прослеживается тенденция вы-

делять тех специалистов, которые в боль-

шей степени приближаются к идеалу.

Отмечается, что «несомненно, есть

люди, как женщины, так и мужчины, из-

начально обладающие особым «даром»

контактности и непринужденного обще-

ния, что позволяет им выслушивать дру-

гих и оказывать им известную моральную

поддержку или подводить их ближе к от-

ветам на те или иные вопросы. Но как

объективно установить, можно ли счи-

тать удовлетворение, получаемое «клиен-

том» от такого общения, показателем ка-

кого-то реального, а не воображаемого

успеха? Сколько приходится на одного

психолога, достойного этого звания, шар-

латанов в этом деле…?» [14].

«Педагог и психолог должны быть

личностями, т. е. демонстрировать уча-

щимся образец достойного, но одновре-

менно и неординарного поведения», пи-

шет Н.С. Пряжников [15, с. 63]. В.В. Мака-

ров считает, что есть такие специалисты,

которые одарены от природы и живут

в условиях, позволяющих развить способ-

ности, но таких – единицы [16].

А.Р. Фонарев считает последним эта-

пом становление профессионала, и «спе-

циалист впервые предстает как целост-

ный субъект», и вслед за В.И. Слободчико-

вым, Е.И. Исаевым отмечает, что эта цело-

стность появляется благодаря сопричаст-

ности всему сущему на Земле и отражает

переход к ступени развития субъективно-

сти (стадия универсализации) [4; 17].

Именно при модусе служения «начинает-

ся духовная жизнь человека, преодоление

разобщенности c другими людьми, ощу-

щение эквивалентности Миру, что позво-

ляет ему выйти за пределы сколь угодно

развитой индивидуальности в область

общечеловеческих смыслов. В профессио-

нальной деятельности – «это не произ-

водство полезного продукта, а раскрытие

Миру своей потенциальной уникальности,

со-причастности с другими людьми, а че-

рез это – развитие и себя, и другого. В это

время у человека появляется ощущение,

что не он сам выполняет эту деятель-

ность, а кто-то руководит им. Это ощуще-

ние подлинного профессионализма, когда

человек, находящийся рядом, быстро

поднимается по ступенькам духовного

развития, и через это – профессионально-

го мастерства» [3, c. 76].

Т.В. Кудрявцев соотносит с высшим

уровнем профессионального становления

личности гармоничное сочетание лично-

стной и профессиональной позиций, опо-

средованных отношением к своей работе

как к Миссии [18, с. 32].

А.К. Маркова наиболее оптимальным и

гармоничным считает тот вариант, «когда

«профессиональное» вписывается в «лич-

ностное» как одна из его сторон.

На уровне профессионализма человек

превращается из деятеля, специалиста

в субъект труда, сознательно изменяюще-

го и развивающего себя в ходе осуществ-

ления труда, вносящего свой индивиду-

альный творческий вклад в профессию,

нашедшего свое индивидуальное предна-

значение (профессионал – это специалист

на своем месте). Уровень суперпрофес-

сионализма (высшего профессионализма)

характеризуется расцветом профессио-

нальной деятельности («акме»), ее высо-

кими достижениями и творческими успе-

хами. Человек из субъекта труда и про-

фессионала превращается в творца, нова-

тора, суперпрофессионала, в профессио-

нала высокой квалификации. Главной

Психология

115

особенностью этого уровня является «вы-

ход человека за пределы профессии», т. е.

творческое ее обогащение своим личным

вкладом.

«Достичь такого уровня профессиона-

лизма, конечно, – заветная мечта каждого

думающего и активного человека, же-

лающего оставить добрый след своих дел

в опыте человечества» [19]. Значит, мы

можем стремиться. Пусть не каждый ста-

нет таким, но нужны же горизонты для

достижений?

Как правило, наиболее существенной

составляющей и главным способом со-

действия совершенствованию личности

клиента почти во всех теоретических

системах выделяется личность психоло-

га (М. Балинт, К. Роджерс, А. Гомбс,

З. Фрейд и др.). Основной техникой пси-

хологического консультирования А. Ад-

лер называет «я-как-инструмент», при-

чем «тонкий сложный и очень чувстви-

тельный ранимый инструмент психоте-

рапии. Самое важное и дорогое из того,

что есть в терапии. Дорогое как в пере-

носном, так и в прямом смысле». Согла-

шаясь, с данным мнением, Г.С. Абрамова

обращает внимание на то, что личность

психолога может считаться инструмен-

том его работы только пройдя опреде-

ленную подготовку, т. е. ее еще нужно

превратить в инструмент работы с кли-

ентом. К. Роджерс предостерегает от

представлений об идеальном консуль-

танте как «психологическом суперме-

не» – всезнающем, мудром, находящемся

выше мелких реакций обычных людей,

и предлагает оценивать определенные

личностные качества хорошего консуль-

танта, личность и профессиональную

квалификацию, в том числе психологи-

ческую зрелость [12].

Для обозначения того же качества

личности Е.Е. Сапогова предлагает ис-

пользовать термин, предложенный

М.К. Мамардашвили: «состоялость» про-

фессиональная, личностная, человечес-

кая, а самая лучшая передача зна-

ний»…когда учитель «является молчали-

вым примером» проживания своей жизни

как профессионала.

Существуют попытки организовать

обучение так, чтобы приблизиться к воз-

расту, который позволяет в большей сте-

пени ожидать личностной зрелости сту-

дентов. В США, Израиле, Дании и ряде

других стран к получению специальности

психолога допускаются люди, достигшие

21 года. Есть также вузы (например, гото-

вящие психоаналитиков), принимающие

на учебу лиц не моложе 35 лет и с базо-

вым высшим образованием. Очевидно,

что попытки объединить жизненный

опыт, личностную зрелость и профессио-

нальную подготовку имеют положитель-

ные стороны. Достижение профессио-

нальной зрелости требует времени и лич-

ностная зрелость, жизненный опыт этому

способствуют. Так, в исследовании про-

фессиональной идентичности психологов

было установлено, что таковой достигли

специалисты, имеющие стаж работы бо-

лее 7 лет и психологи-практики, прошед-

шие дополнительную подготовку [20].

Выделяют три важных постулата ква-

лифицированного психологического кон-

сультирования и психотерапии:

1. Личная зрелость консультанта. Уме-

ние успешно решать свои жизненные

проблемы, откровенность, терпимость

и искренность по отношению к себе.

2. Социальная зрелость консультанта.

Способность помочь другим людям

эффективно решать их проблемы, от-

кровенность, терпимость и искрен-

ность по отношению к клиентам.

3. Зрелость консультанта – это процесс, а

не состояние (невозможно быть зре-

лым всегда и везде) (Шнейдер, 1992).

Критерием достижения зрелости лич-

ности служит наличие или отсутствие

смысла жизни, который, в свою оче-

редь, отражает жизненную концепцию

человека, осознанный и обобщенный

принцип его жизни, его жизненную

цель.

В России при оценке государством

уровня профессионализма психолога во

внимание принимается только модель

деятельности. За границей существует

мнение о том, что одним из критериев

профессионализма психолога может быть

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

116

его личностная, жизненная успешность.

Такое мнение вызывает обычно противо-

речивое и, чаще всего, отрицательное от-

ношение со стороны самих психологов.

Вероятно, такая отрицательная реакция

может рассматриваться, с одной стороны,

как следствие неких ложных представле-

ний о том, что может подразумеваться

под личностной, жизненной успешностью.

С другой стороны, при таких условиях от-

рицательную реакцию можно рассматри-

вать как защитную. Специалист опасается

не соответствовать предъявляемым к не-

му требованиям и протестует против них,

так как ему представляется некий сусаль-

ный образ всегда счастливого, улыбающе-

гося, не имеющего никаких жизненных

проблем психолога, что реализовать

в жизни практически невозможно.

Однако этого и не потребуется. Обыч-

но от психолога ждут более высокого

уровня социального интеллекта, соци-

альной компетентности. Для того, чтобы

понять, что именно может ожидаться от

психолога, предлагаем обратиться к од-

ному из определений эмоциональной ус-

тойчивости: «Упрощенно психическую ус-

тойчивость человека можно определить

как способность предвидеть и предот-

вращать неприятные события жизни,

а в случае их возникновения – без сущест-

венных потерь выходить из них».

Данное определение, как мне видится,

может быть с небольшими добавками

предложено в качестве критерия оценки

личностной, жизненной успешности пси-

холога.

Под личностной, жизненной успеш-

ностью психолога можно подразуме-

вать способность психолога предвидеть

и предотвращать возникновение нега-

тивных жизненных проблем, а в случае

их возникновения разрешать с наи-

меньшей психологической ценой для

себя и своих близких.

Базовым условием успешности про-

фессиональной деятельности педагога-

психолога называют внутренние ресурсы

развития самого специалиста, его способ-

ность развивать себя как основную цен-

ность. Именно с ними связывают боль-

шую часть психологических проблем,

с которыми будет сталкиваться практи-

кующий психолог, а следовательно, «ре-

альный психологический механизм фор-

мирования профессионализма психолога

с необходимостью предполагает вторич-

ное, как бы заново, овладение своей пси-

хикой в качестве субъекта, осуществляю-

щего некий экзистенциальный сдвиг

в область ценностей самой жизни и дея-

теля-профессионала», а внешнюю форму

деятельности психолога: диагностику,

консультирование, просвещение, коррек-

цию как возможность приобщения спе-

циалиста к постижению идеалов, экзи-

стенциальных смыслов и ценностей жиз-

недеятельности человека [21, с. 57].

По определению А.Г. Асмолова, психо-

лог – человек культуры достоинства.

В таком случае, перефразируя мысль

Н.С. Пряжникова, можно сказать: достой-

ным может считать себя только тот пси-

холог, который «уверен в собственных

способностях» и готовый реализовать

свою концепцию благополучия, т. е. вы-

ступать субъектом построения своего сча-

стья» [6, с. 335], выстраивать оптималь-

ный путь профессионального развития,

приводящий к достижению высоких

уровней профессионализма.

Труд психолога центрирует личное

и профессиональное. В этой связи повы-

шение уровня психолого-педагогической

компетентности специалиста должно

быть направлено не только на совершен-

ствование модели его деятельности. Осо-

бое значение приобретает работа с лич-

ностью психолога.

При оценке профессионализма специа-

листа, в том числе психолога, оценивается,

как правило, модель деятельности, а не

модель личности. Определение критериев

профессионализма психолога чрезвычайно

сложный вопрос. Особые трудности этиче-

ского характера будут сопровождать лю-

бые попытки предъявить какие-либо тре-

бования к модели личности. Тем не менее,

особое значение приобретает разговор

о модели психолога, когда речь идет об об-

разовании или психологе, работающем

стационарно в фирме, на предприятии.

Психология

11

7

Исследование личности специалистов-

психологов открывает возможности для

повышения уровня подготовки студентов,

магистров, повышения уровня профес-

сионализма работающих психологов. Раз-

работаны и используются в работе город-

ского методического объединения педа-

гогов-психологов Барнаула критерии

оценки уровня профессионализма психо-

логов образования. Оптимальное сочета-

ние требований к модели специалиста-

психолога позволяет находить новые ос-

нования для разработки критериев оцен-

ки труда педагога-психолога в образова-

нии, что актуально в связи с модерниза-

цией системы образования и переходе об-

разовательных учреждений Алтайского

края на новую систему оплаты труда.

Библиографический список

1. Вачков, И.В. Введение в профессию «пси-

холог»: Учебное пособие / И.В. Вачков,

И.Б. Гриншпун, Н.С. Пряжников .– М., 2003.

2. Успенский, П.Д. Tertium organum: Ключ

к загадкам мира / П.Д. Успенский. – М., 2002.

3. Флоренский, П.А. Особенное: Из воспомина-

ний П.А. Флоренского / Сост. и вступ. ст.

А.В. Гулыга. – М., 1990.

4. Слободчиков, В.И. Основы психологической

антропологии: Психология человека. Введе-

ние в психологию субъективности / В.И. Сло-

бодчиков, Е.И. Исаев. – М., 1995.

5. Лукьянова, М.И. Взаимодействие школьного

психолога с учителями – основа развития их

компетентности / М.И. Лукьянова // Психоло-

гическая наука и образование. – 1999. – №3–4.

6. Пряжников, Н.С. Психология труда и чело-

веческого достоинства / Н.С. Пряжников,

Е.Ю. Пряжникова. – М., 2007.

7. Самоукина, Н.В. О проблемах практического

психолога / Н.В. Самоукина // Журнал прак-

тического психолога. – 2002. – №6.

8. Шарапановская, Е.В. Психолог образования:

личность и профессионализм / Е.В. Шарапа-

новская. – Барнаул, 2007.

9. Айви, А. Консультирование и психотерапия

/ А. Айви, М. Айви, Л. Маймэн-Даунинг. – Но-

восибирск, 1990.

10. Сапогова, Е.Е. Профессиональное психоло-

гическое сознание: рефлексия вслух / Е.Е. Са-

погова // Журнал практического психолога. –

1997. – №6.

11. Доценко, Е.Л. Практический психолог как

шаман / Е.Л Доценко, Т.И Борко // Журнал

практического психолога. – 2002. – №6.

12. Роджерс, К. Искусство консультирования и

терапии / К. Рождерс. – М., 2003.

13. Пятинин, А.Э. Психолог – теоретизиру-

ющий практик и практикующий теоретик /

А.Э. Пятинин // Журнал практического пси-

холога. – 1999. – №4.

14. Годфруа, А. Что такое психология / А. Год-

фруа. – М.,1996.

15. Пряжников, Н.С. Проблемы подготовки и

переподготовки психологов-профконсультан-

тов в современных условиях / Н.С. Пряжников

// Психологическая наука и образование. –

2003. – №1.

16. Макаров, В.В. Избранные лекции по психо-

терапии / В.В. Макаров. – М.; Екатеринбург,

2000.

17. Фонарев, А.Р. Развитие личности в процес-

се профессионализации / А.Р. Фонарев // Во-

просы психологии. – 2004. – №6.

18. Кудрявцев, В.Т. Профессиональная и лич-

ностная позиция психолога: Сапожник в сапо-

гах / В.Т. Кудрявцев // Журнал практического

психолога. – 2005. – №6.

19. Маркова, А.К. Психология труда учителя /

А.К. Маркова. – М., 1993.

20. Просекова, В.М. Динамика профессио-

нального самосознания психолога-практика /

В.М. Просекова // Журнал практического пси-

холога. – 2002. – №6.

21. Кабиров, Ф.З. Подход к проблеме форми-

рования феномена профессионализма прак-

тического психолога в системе вузовской под-

готовки / Ф.З. Кабиров // Прикладная психо-

логия. – 2002. – №2.

22. Лихачев, Д.С. Заметки и наблюдения: из

записных книжек разных лет / Д.С. Лихачев.–

Л., 1989.

23. Секач, М.Ф. Психологическая усталость че-

ловека / М.Ф. Секач // Прикладная психоло-

гия и психоанализ. – 1997. – №2.

История

119

ИСТОРИЯ

Вестник алтайской науки 2009 №3(6)

120