Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen

Подождите немного. Документ загружается.

258 8 Ventile

102

PT

A

B

c

102

P

T

AB

T

X

P

X

120

a

102

P

T

AB

1

0

1

0

P

X

T

X

b

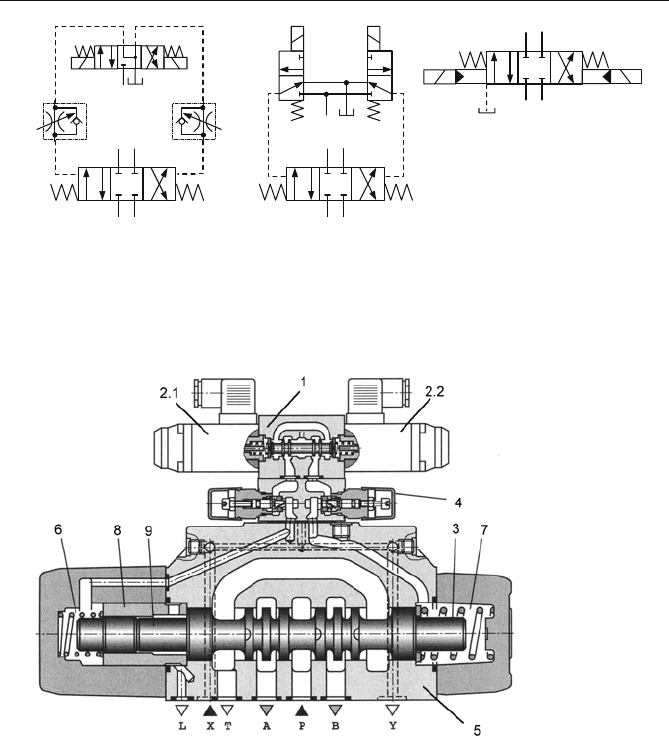

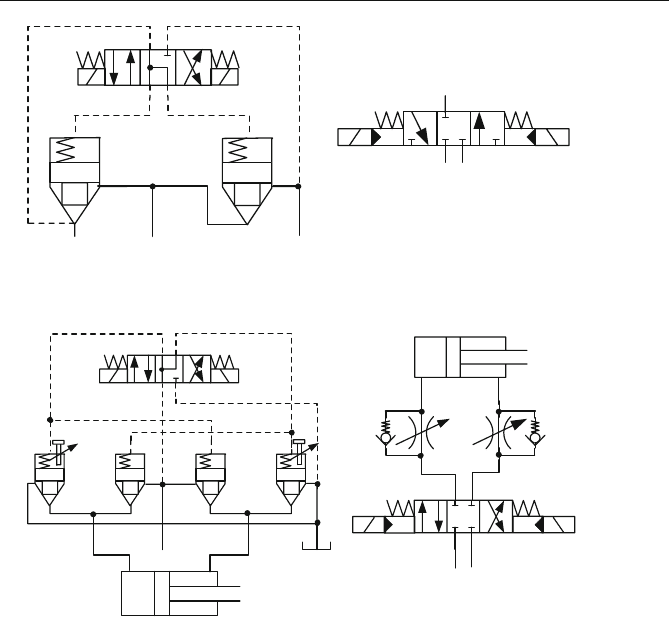

Abb. 8.49 Elektrohydraulische Vorsteuerung für Wegeventile. a 4/3-Wegeventil mit 4/3-

Vorsteuerventil und Drosselrückschlagventilen zur Beeinflussung der Schaltgeschwindig-

keit b 4/3-Wegeventil mit zwei 3/2-Vorsteuerventilen c vereinfachtes Symbol für die Schal-

tungen nach a und b

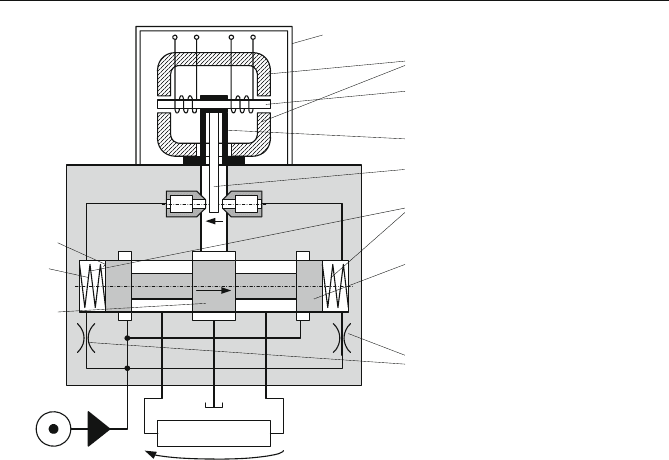

Abb. 8.50 Elektrohydraulisch vorgesteuertes Wegeventil, druckzentriert (Mannesmann

Rexroth). 1 Vorsteuerventil, 2.1 und 2.2 Magnete, 3 und 9 Steuerkolben mit unterschiedlich

wirkenden Flächen, 4 Zwillings-Doppelrückschlagventil, 5 Hauptventil, 6 und 7 Steuer-

räume, 8 Zentrierbuchse

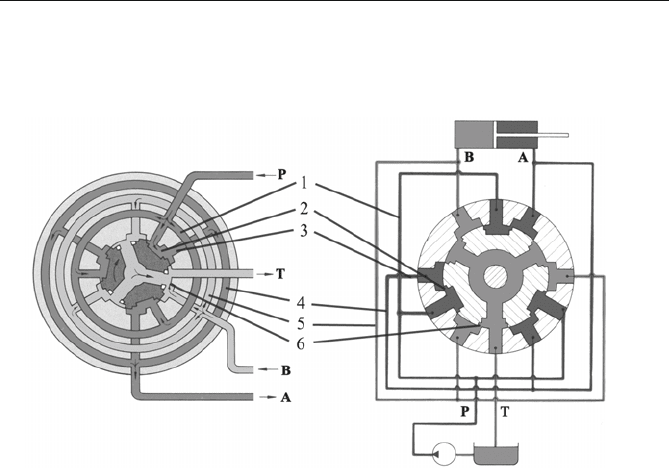

8.4.2 Drehschieberventile

Drehschieberventile werden in der Praxis oft für spezielle Anwendungen ein-

gesetzt. Eine der bekanntesten Varianten ist in der Fahrzeugtechnik das Lenkventil

für hydraulisch unterstütze Servolenkungen. Es zeichnet sich durch einen relativ

einfachen Aufbau aus. Grundlegend kann man von einem 4/3-Wege-Stetigventil

sprechen (Schaltsymbol in Abb. 8.51 a). Die für die Funktion wesentlichen Bau-

teile sind in Abb. 8.51 b dargestellt.

8.4 Wegeventile 259

a b

Abb. 8.51 Drehschieberventil. a Schaltzeichen b Bauteile [8.46] 1 Drehstab, 2 Steuer-

buchse, 3 Drehschieber

Die Anschlüsse zum Lenkzylinder (A, B) dürfen aber nur gegeneinander ge-

schlossen werden, wenn ein Moment am Lenkrad wirkt. Dazu muss z. B. das Ge-

häuse des Ventils (Steuerbuchse) dem Ventilschieber (Drehschieber) nachgeführt

werden, so dass bei Beendigung des Lenkvorgangs die hydraulische Unterstützung

abgeschaltet ist und sich die hydraulische Mitte wieder einstellt. In dieser Neutral-

stellung sind die Zylinderanschlüsse nun wieder miteinander verbunden. Dadurch

sind äußere Kräfte, die am Rad wirken, am Lenkrad spürbar (Reaction-Lenkung).

Auch eine Selbstrückstellung des Lenkrades ist gewährleistet. Diese Mitten-

zentrierung übernimmt der Drehstab, der auf der Lenksäulenseite mit dem Dreh-

schieber und auf der Ritzelseite mit der Steuerbuchse mechanisch verbunden ist.

Erfolgt keine Lenkbewegung, sind alle Steuerkanten geöffnet, d. h. das von der

Pumpe geförderte Öl wird durch das Lenkventil zum Ölbehälter zurückgefördert.

Um die Zahnstange gegen die wirkenden Spurstangenkräfte zu verschieben,

muss der Fahrer während der Drehbewegung des Lenkrades ein Moment auf-

bringen. Hierbei werden Drehschieber und Steuerbuchse gegeneinander verdreht

(Abb. 8.52). Zum Einfahren des in Abb. 8.52 dargestellten Lenkzylinders, gelangt

das von der Hydraulikpumpe geförderte Öl über die Zulauf-Radialnut 1 und die

drei geöffneten Zulauf-Steuerkanten 2 in die drei zugehörigen Ablauf-Axialnuten

3 und weiter über die Ablauf-Radialnut 4 zum Lenkzylinderanschluss A. Nun baut

sich ein Druck in der entsprechenden Zylinderkammer auf und unterstützt die me-

chanisch eingeleitete Zahnstangenbewegung. Das in der anderen Zylinderkammer

verdrängte Öl gelangt zum Anschluss B des Lenkventils und weiter über eine

Rücklauf-Radialnut 5 und die drei Rücklauf-Steuerkanten 6 des Drehschiebers

zum Anschluss T und folgend zum Ölbehälter zurück. Analog verhält sich dieser

Ölfluss bei entgegengesetztem Lenken. Zusammenfassend kann man feststellen,

dass, solange sich der Torsionsstab verdreht, eine Nachführung der Steuerbuchse

und demzufolge eine hydraulische Unterstützung erfolgt.

Die Ventilkennlinien, folglich auch das Lenkverhalten des Fahrzeuges, können

durch die Steuerkantengeometrie, die Öffnungsquerschnitte und die Drehstab-

steifigkeit beeinflusst werden. Die Form der Steuerkanten wirkt sich auf die Lenk-

kräfte und das Lenkgefühl während des Fahrbetriebes aus. Vor allem im Über-

gangs- oder Anlenkbereich (geringfügiges Öffnen der Steuerkanten) können durch

eine spezielle Kantengestaltung Rattergeräusche vermieden werden. Über die

260 8 Ventile

Drehstabsteifigkeit, also maßgebend über den Drehstabdurchmesser bzw. Mitten-

versteifungen, wird bestimmt, wie groß das Lenkmoment sein muss, bis überhaupt

die hydraulische Unterstützung im besagten Anlenkbereich einsetzt.

Abb. 8.52 Funktionsschema des Drehschieberventils [8.46]

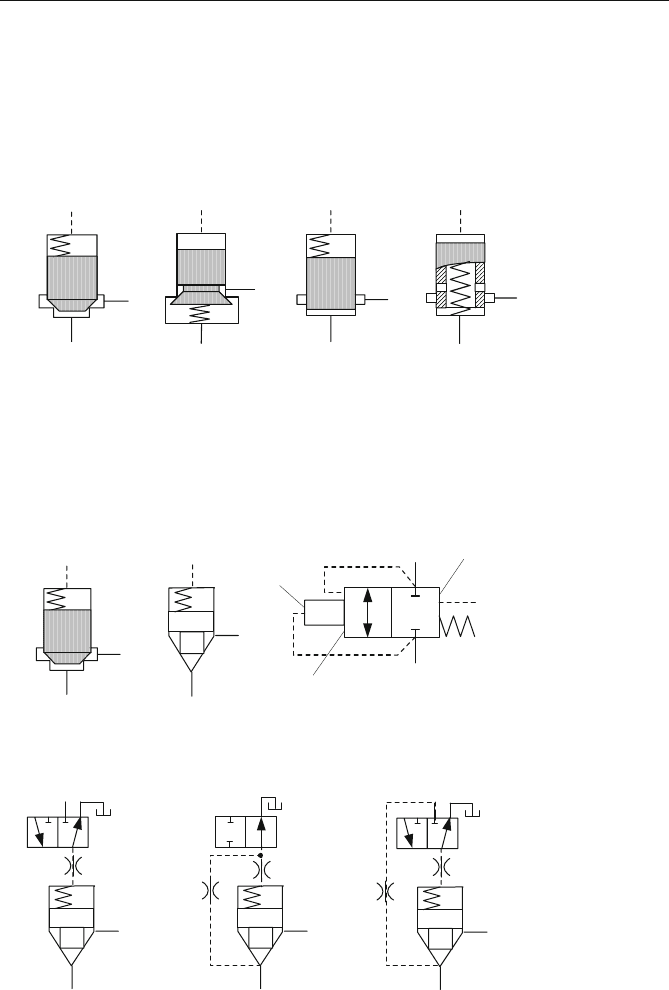

8.4.3 Zwei-Wege-Einbauventile als gesteuerte Einzelwiderstände

2-Wege-Einbauventile sind gesteuerte Einzelwiderstände. In ihrer Grundvariante

sind es Sitzventile. Für bestimmte Funktionen werden auch Schieberventile ver-

wendet. Im einfachsten Fall verwirklichen sie die Schaltstellungen „gesperrt“ und

„geöffnet“ für die beiden Hauptanschlüsse A und B. In den siebziger Jahren wur-

den diese Ventile auch als Logikventile bezeichnet.

Die Entwicklung und der Einsatz der 2-Wege-Einbauventile erfolgte auf Grund

der Forderung zur besseren Beherrschung großer Volumenströme bei geringem

Einbauvolumen. Die Anwendung der 2-Wege-Einbauventile konzentrierte sich

zunächst auf große Hydraulikpressen und den Schwermaschinenbau. Sie ist aber

inzwischen auch bei großen Maschinen im mobilen Sektor anzutreffen. Durch die

Auflösung der Steuerfunktionen herkömmlicher Ventile in Einzelfunktionen und

die verschiedenen Ansteuermöglichkeiten bis zur Mehrfachansteuerung lassen

sich mit der gleichen Grundausführung Wege-, Druck-, Strom- und Sperrventile

aufbauen.

Die Normung der 2-Wege-Einbauventile nach DIN 24342 umfasst die Nenn-

größen 16 bis 100 und konzentriert sich auf die Hauptmaße der Blockeinbaustu-

fenbohrung mit den Hauptanschlüssen A und B, der Deckelauflagefläche mit den

Befestigungsschrauben sowie der Lage der Steueranschlüsse X und Y.

Ein 2-Wege-Einbauventil besteht i. d. R aus dem Steuerblock mit Stufen-

bohrung (Abb. 8.53), einem Einbausitzventil (Abb. 8.42 a oder b) oder einem Ein-

bauschieberventil (Abb. 8.53 c oder d), einem Deckel und einem Ansteuerventil.

8.4 Wegeventile 261

Mit den Einbausitzventilen ist Dichtheit zu gewährleisten. Dabei muss beachtet

werden, dass die Dichtheit nur dann gesichert ist, wenn als Ansteuerventil auch

ein Sitzventil zur Anwendung kommt [8.33]. Die Einbausitzventile sind mit ver-

schiedenen Flächenverhältnissen belegt. In der Praxis sind Flächenverhältnisse

A

X

/A

A

= 1 bis 2 für die unterschiedlichsten Ventilfunktionen im Einsatz. (Flächen-

bezeichnungen nach Abb. 8.53 c).

A

B

X

X

B

A

X

B

A

A

B

X

a

b

c

d

Abb. 8.53 Schematische Darstellung von 2-Wege-Einbauventilen. a und b Sitzventile c und

d Schieberventile

Einbausitz- und Einbauschieberventile können als Öffner oder als Schließer,

vom Steuerdruck p

X

aus gesehen, ausgeführt werden. (s. Abb. 8.53). Die mögliche

Symbolik der 2-Wege-Einbauventile ist in Abb. 8.54 dargestellt.

B

A

X

A

A

A

B

A

X

B

A

X

A

B

X

a

b

c

Abb. 8.54 Symboldarstellung des 2-Wege-Einbauventils. a Schematische Darstellung b

Symbol nach DIN 24342 c Symbol nach DIN ISO 1219-1

B

A

X

p

0

B

A

X

B

A

X

a

b

c

Abb. 8.55 2-Wege-Einbauventile mit verschiedenen Vorsteuerventilen. a mit Fremdsteuer-

druck p

0

und 3/2-Vorsteuerventil b mit Eigendruck p

A

und 2/2-Vorsteuerventil c mit Eigen-

druck p

A

und 3/2-Vorsteuerventil

262 8 Ventile

Die Ansteuerung des Einzelwiderstandes (Abb. 8.55) lässt sich z. B. mit

Fremdsteuerdruck (a), mit Eigendruck p

A

(b oder c) bzw. mit Eigendruck p

B

ver-

wirklichen. Mit den Drosseln in den Steuerleitungen lassen sich die Schaltzeiten

zum Öffnen bzw. Schließen beeinflussen.

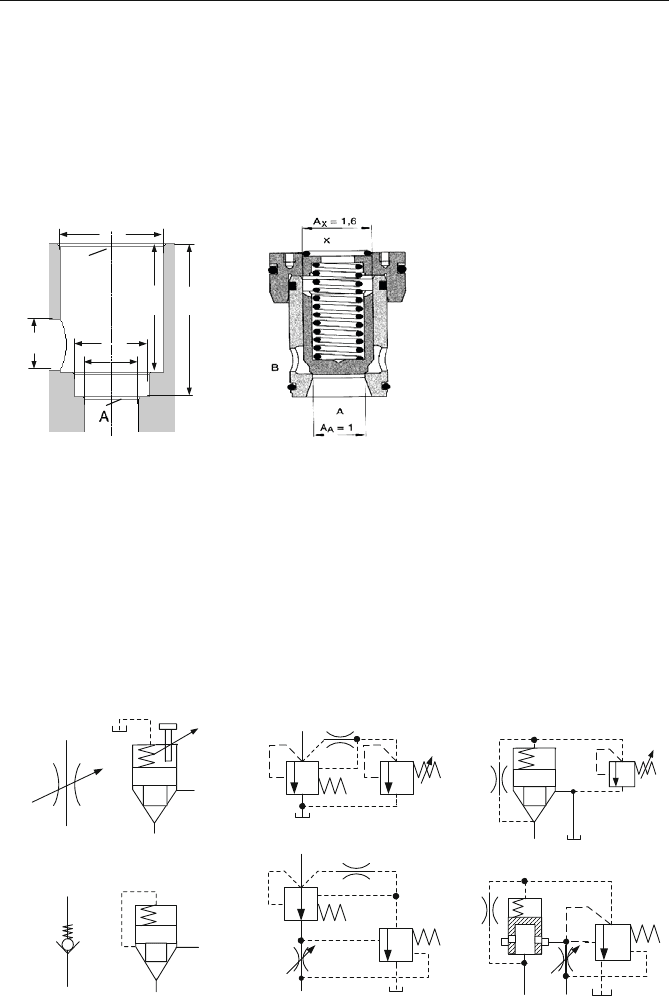

Mit 2-Wege-Einbauventilen (s. Abb. 8.56) können komplexe Ventile, z. B. die

herkömmlichen Wegeventile und andere Ventilfunktionen und Ventil-

kombinationen aufgebaut werden (vgl. Abb. 8.57 bis Abb. 8.59).

a

B

d

2

d

3

d

4

t

1

t

2

d

1

X

b

Abb. 8.56 2-Wege-Einbauventil (Bosch). a Einbauraum nach DIN 24342 b Einbau-Sitz

-

ventil A

A

/A

X

= 1 / 1,6

Der Einsatz der 2-Wege-Einbauventile erfolgt neben der konventionellen Ven-

tiltechnik auf Kolbenschieberbasis und wird im konkreten Anwendungsfall von

den technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bestimmt. Die besonderen

Vorteile der 2-Wege-Einbauventile werden geprägt durch große Leistungsdichte,

gutes Geräuschverhalten, geringe Druckspitzen, hohe Schaltgeschwindigkeiten

und Flexibilität. Nachteilig ist der hohe Aufwand bei der Blockkonstruktion, der

Fehlersuche und bei der Änderung der Steuerung zu verzeichnen [8.34 8.37].

B

A

b

A

B

e

B

A

f

P

T

c

p

0

A

B

g

PT

d

p

0

AB

h

a

A

B

Abb. 8.57 Ventilfunktionen, aufgebaut aus 2-Wege-Einbauventilen. a und b Drosselventil

c und d vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil e und f Rückschlagventil, g und h vor-

gesteuertes Zwei-Wege-Stromregelventil

8.5 Elektrisch betätigte Stetigventile 263

PA T

102

a

A

1 02

T

P

b

Abb. 8.58 Vorgesteuertes 3/3-Wegeventil. a Symbol b vereinfachtes Symbol

a

102

PTBA

102

PT

AB

b

Abb. 8.59 Vorgesteuertes 4/3-Wegeventil. a Symbol b vereinfachtes Symbol (innerhalb ei-

nes Antriebes)

8.5 Elektrisch betätigte Stetigventile

Mit Hilfe elektrisch betätigter Stetigventile in Verbindung mit einer auf sie zu-

geschnittenen Ansteuerelektronik können die Bewegungen und die

Kräfte/Momente hydraulischer Antriebe stetig gesteuert werden. Diese Ventile

sind oft typische sog.

mechatronische Komponenten, wenn zumindest Mechanik

und Elektronik, hier zusätzlich Fluidtechnik und Sensorik und oft auch noch

Informatik in Form von digitalen Regelungen, komplex zusammenwirken.

Sehr hohe technische Forderungen erfüllt das Servoventil, vielfach exakter mit

Servowegeventil bezeichnet. Es ist sehr teuer in der Herstellung und stellt an Ein-

satzumgebung und Pflege hohe Ansprüche.

Das Ersetzen der Schaltmagnete in Wegeventilen durch solche, die ihre Lage

proportional mit einer stetig steuerbaren Eingangsspannung (oder einem stetig

steuerbaren Eingangsstrom) ändern können (Proportionalmagnete), war die Basis

für die Entwicklung einer weiteren Linie von Stetigventilen, die Proportional-

264 8 Ventile

ventiltechnik. Sie umfasst den Bereich der Proportional-Wege-, -Druck- und

(seltener) Proportional-Stromventile. Diese Stetigventile sind vor allem in der

Automatisierungstechnik weit verbreitet, da sie eine robuste und relativ preis-

günstige Schnittstelle der Hydraulikantriebe zum elektrischen Signalkreis in

diesen Anlagen sind.

Zudem schaffen beide Stetigventilarten Voraussetzungen, in die Bussysteme

unterschiedlichster Prozesse integriert zu werden, z. B. in den CAN-Bus (ver-

breitet vor allem im Mobilbereich), den InterBus-S oder den Profibus [8.38, 8.39].

8.5.1 Servoventile

Die Vorsilbe „Servo“ für diese Ventile drückt aus, dass sie mit kleinsten Ein-

gangsleistungen große Ausgangsleistungen zu steuern in der Lage sind. Sie wur-

den für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt und dort vor allem

in lagegeregelten Präzisionsantrieben eingesetzt. Diese Antriebe müssen in der

Lage sein, ständig wechselnde Positionen gegen unterschiedlichste Kräfte bei gro-

ßen zu bewegenden Massen in kürzester Zeit anzufahren. Das erfordert zum einen

eine hochgenaue und damit teuere Fertigung aller Elemente dieser Ventile und

zum anderen Einsatzbedingungen für diese Ventile; vor allem hinsichtlich der Fil-

terung des Fluides, die weitere Kosten verursachen.

In der Automatisierungstechnik sind die Anforderungen oft nicht so hoch, aber

in Kraft- und Lageregelungen, seltener in Geschwindigkeits- oder Drehzahl-

regelungen, kommen Ventile dieser Bauart (oft „entfeinert“ [8.39 – 8.41]) zum

Einsatz.

Servoventile besitzen meist zwei oder (für sehr große zu steuernde Volumen-

ströme) drei hydraulische Verstärkerstufen. Einstufige Servoventile werden selten

eingesetzt, da ihre Leistungsverstärkung begrenzt ist.

Die Ansteuerelektronik stellt einen Strom (seltener eine Spannung) bereit, der

von einem Magnetsystem in eine Beeinflussung hydraulischer Widerstände der

ersten hydraulischen Verstärkerstufe umgewandelt wird. Die Ansteuerelektronik

kann in das Servoventil integriert oder in einem separaten Gefäß untergebracht

sein.

8.5.1.1 Zweistufige Servoventile

In Abb. 8.60 ist der schematische Aufbau eines zweistufigen Servoventils mit Fe-

derrückstellung dargestellt. Das voraussetzungsgemäß leistungsschwache elektri-

sche Eingangssignal verstimmt mit Hilfe eines Magnetsystems eine hydraulische

Brücke (1. Verstärkerstufe oder Vorsteuerstufe) derart, dass der als Verbraucher

fungierende Kolbenschieber verschoben wird und seine meist 4 Steuerspalte ent-

sprechend verändert (2. Verstärkerstufe, Leistungsstufe).

8.5 Elektrisch betätigte Stetigventile 265

PTAB

Steuermotor (Torquemotor)

Biegerohr

Doppeldüse-Prallplatte

Kolbenschieber

Konstantdrosseln (bilden

Brücke mit Doppeldüse-

Prallplatte)

Rückstellfedern

A

S

c

Permanentmagnete

Weicheisenkern

mit Spulen

s

PP

s

Verbraucher

'

p

m

S

Abb. 8.60 Aufbau eines zweistufigen elektrohydraulischen Servoventils mit Federrück-

stellung. P Anschluss an die Druckquelle, T Tankanschluss, A, B Verbraucheranschlüsse

Elektromechanische Eingangsstufe und Vorsteuerstufe. Im Steuermotor (Torque-

motor) befindet sich ein von zwei Spulen umwickelter Weicheisenkern in einem

von Dauermagneten gebildeten Magnetfeld. Sind die Spulen stromlos, wird er von

einem Biegerohr in waagerechter Position gehalten. Werden die Spulen von einem

Gleichstrom durchflossen, bilden sie ihr eigenes Magnetfeld aus und stören die

von den Dauermagneten erzeugten Magnetfelder; die Spulen sind so gewickelt,

dass beide ein gleichsinniges Biegemoment entwickeln. Dadurch werden die mit

dem Weicheisenkern starr verbundene Prallplatte ausgelenkt und die Brücken-

schaltung aus Konstantdrosseln und Doppeldüse-Prallplatte verstimmt.

Die Funktion

'

p = f(s

PP

) und die Kennlinie der Druckdifferenz

'

p in Ab-

hängigkeit von der Prallplattenauslenkung s

PP

sind in Tabelle 4.3 und in Abb. 4.38

abgeleitet worden. Von Interesse ist vor allem der nahezu lineare Teil der Kenn-

linie –s

0

/2 < s < +s

0

/2. Hier gilt in guter Näherung die in Tabelle 4.3 angegebene

linearisierte Beziehung mit den Kennwerten E

0

und C

0

. Der Kolbenschieber mit

Fläche A, Federkonstante c der beiden Rückstellfedern und Masse m ist der Ver-

braucher dieser Brückenschaltung. Das führt auf dem in Abschn. 4.6.2 be-

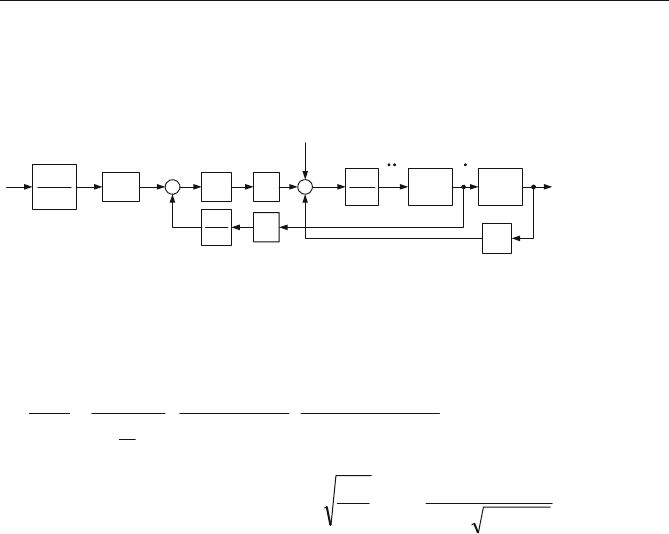

schriebenen Weg zu dem Blockschaltbild in Abb. 8.61. Geschwindigkeits-

proportionale Reibkräfte wurden gegenüber der Drosselwirkung vernachlässigt,

ebenso die Verzögerung der Prallplattenbewegung s

PP

gegenüber dem Strom i (es

wurde gesetzt: s

PP

/i = K

TM

). Die Induktivität L und der Widerstand R der Spulen

wurden berücksichtigt. Die Federkonstanten der beiden parallel wirkenden Federn

wurden jeweils gleich groß mit c angenommen, so dass sich die Federkraft mit

266 8 Ventile

dem Faktor 2 c ändert. In der Störkraft F

Stör

sind alle Einflusskräfte infolge

Federermüdung, Strahlkraft, Schwerkraft, trockener Reibung usw. zusammen-

gefasst.

1

R+L

.

p

u

i

K

TM

s

PP

1

C

0

E

0

-

A

S

A

S

1

m

S

dt

³

dt

³

sss

F

B

2

.

c

F

Stör

-

K

TM

statischer

Übertragungs-

faktor der Po-

sition im Tor-

quemotor

Abb. 8.61 Signalfluss in der elektrischen Eingangs- und in der 1. Verstärkerstufe bei Feder-

rückstellung

Die Übertragungsfunktion s(s)/u(s) ist in Gl. (8.11) angegeben.

22

0

21

1

2

1

/1

)(

)(

sTsDT

c

AEK

ps

R

L

R

pu

ps

STM

mit

c

m

T

S

2

,

S

S

mcC

EA

D

22

0

0

2

.

(8.11)

Die Verzögerung beim Aufbau des Magnetfeldes infolge der Induktivität L der

Spulen wird häufig dadurch kompensiert, dass die Ansteuerelektronik keinen

Spannungs-, sondern einen sog. Stromausgang erhält. (Das ist im regelungs-

technischen Sinne ein Vorhalt.) Dann entfällt der linke Block in Abb. 8.61 und die

Übertragungsfunktion wird entsprechend einfacher.

Die Servoventilvariante in Abb. 8.60 (mit einem Kolbenschieber wie in Abb.

4.36 a) besitzt den Nachteil, dass die Rückstellfedern keine exakte Einhaltung des

Nullpunktes bei s = 0 garantieren (trockene Reibung, Verschmutzung, Material-

ermüdung), weshalb diese Servoventile mit Positionssteuerung des Kolben-

schiebers bei hohen Anforderungen an die Regelgüte des Antriebes nicht zum

Einsatz kommen. Aus dem Signalfluss in Abb. 8.61 ist als bleibender Fehler abzu-

leiten:

'

s/F

Stör

= (2 c)

-1

.

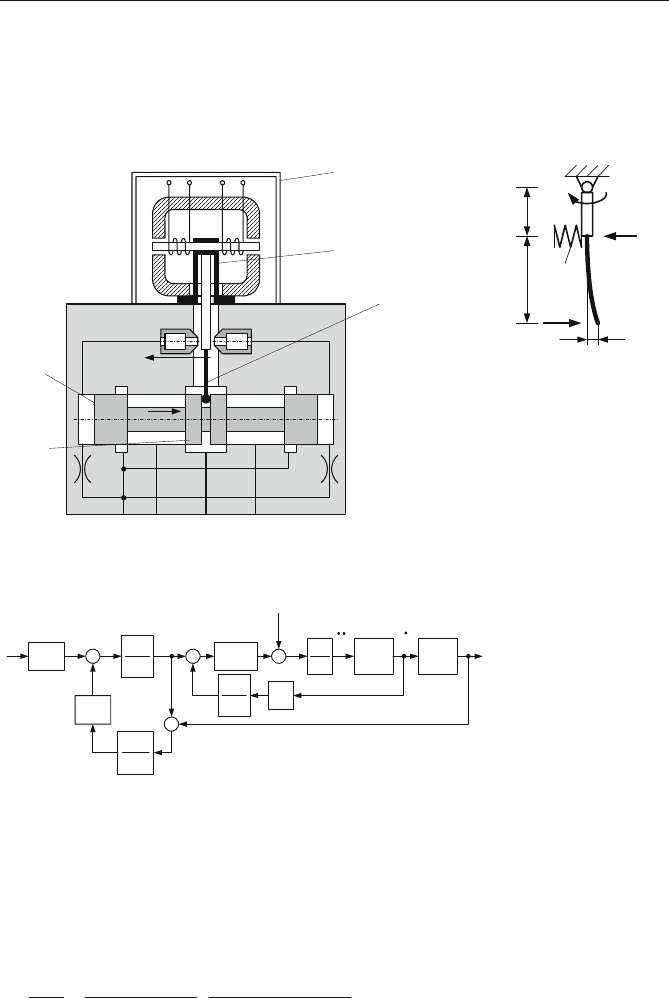

Eine Alternative ist die mechanische Rückführung der Kolbenposition auf die

Prallplatte mit Hilfe einer so genannten Rückführfeder (s. Abb. 8.62 a). Die Rück-

führfeder ist starr mit der Prallplatte verbunden und greift auf der anderen Seite in

eine Nut am Kolbenschieber ein. Führt die Spule des Torquemotors keinen Strom,

zentriert das Biegerohr die Prallplatte und über die Rückführfeder auch den Kol-

benschieber. Lenkt der Torquemotor die Prallplatte nach links aus, wird die Brü-

cke so verstimmt, dass sich der Kolbenschieber nach rechts bewegt. Die Biege-

feder wird verformt und die Prallplatte wird gegen das Moment des Torquemotors

nach rechts verschoben, bis die Druckdifferenz in der Brückendiagonale und da-

mit auch s

PP

null sowie M

TM

= M

RFF

sind. In Abb. 8.62 b sind schematisch Prall-

platte und Rückführfeder dargestellt, um die als Biegefeder ausgebildete Rück-

8.5 Elektrisch betätigte Stetigventile 267

führfeder beschreiben zu können und die Hebelverhältnisse zu definieren. Im

Blockschaltbild dieser Vorsteuerstufe (Abb. 8.62 c) ist die allgemeine Biegefeder-

gleichung angewendet worden. Die Federrückwirkung erfolgt über die 1. Ver-

stärkerstufe hinweg, weshalb kleine Störungen in relativ große Gegenreaktionen

umgesetzt werden.

a

PTAB

Rückführfeder

Steuermotor

(Torquemotor)

Biegerohr

s

s

PP

A

S

m

S

f

s

M

TM

l

1

l

2

s

PP

c

b

Torquemotor (TM):

K

TM

*

statischer Über-

tragungsfaktor des

Momentes im Tor-

quemotor

i

K

TM

*

s

PP

1

C

0

E

0

.

A

S

-

A

S

1

m

S

dt

³

dt

³

s

s

s

3E

.

J

l

2

3

M

TM

M

RFF

-

1

l

1

.

c

l

1

+l

2

F

RFF

f

F

Stör

F

B

c

Rückführfeder (RFF):

E Elastizitätsmodul

J Flächenträgheits-

moment

f Biegeweg

F

RFF

, M

RFF

Kraft,

Drehmoment

Biegerohr: c Federkon-

stante, auf Düsenachsen

bezogen

Abb. 8.62 Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil mit mechanischer Rückführung

der Kolbenschieberposition. a Aufbau b Prallplatte mit Rückführfeder c Blockschaltbild

Die zu Gl. (8.11) adäquate Übertragungsfunktion (es wird von einem Strom-

ausgang der Ansteuerelektronik ausgegangen) lautet hier (näherungsweise wird

der Biegeweg f = s gesetzt):

22

21

*

21

1

)()(

)(

sTsDT

llc

K

si

ss

RFF

TM

(8.12)