Жариков В.А. Основы физической геохимии

Подождите немного. Документ загружается.

мольной доли третьего компонента образует, как известно, котектическую линию e

1

E

1

,

которая направлена на вершину третьего компонента, образующего фазу D 6.

Иные соотношения устанавливаются при кислотно-основном взаимодействии

компонентов. Пусть в том же примере компонент B более основной, компонент A более

кислотный и D самый кислотный компонент. В этом случае, согласно принципу кислотно-

основного взаимодействия и в соответствии с общей термодинамической зависимостью

добавление кислотного компонента D будет повышать активность и температуру

плавления более кислотного компонента A, и напротив, понижать активность и

температуру плавления более основного компонента B в трехкомпонентном расплаве. Это

взаимодействие приведет к смещению котектической линии в направлении от вершины A,

расширяя поле кристаллизации A, причем все большему по мере увеличения содержания

D (до положения e

1

E

2

, как показано на рис. 3.101). Аналогичным образом можно

рассмотреть влияние основного компонента B на кристаллизацию компонента A и более

кислотного компонента D, которое приведет к перемещению котектической линии в

направлении вершины D (до положения e

2

E

2

, как показано на рис. 3.101). В результате

кислотно-основного взаимодействия всех компонентов произойдет существенное

расширение поля кристаллизации среднего по основности компонента A, изменение

котектических и эвтектических составов и для определенных составов (в многоугольнике

e

1

E

1

e

2

E

2

e

3

m) - изменение последовательности кристаллизации минералов. Для одного и

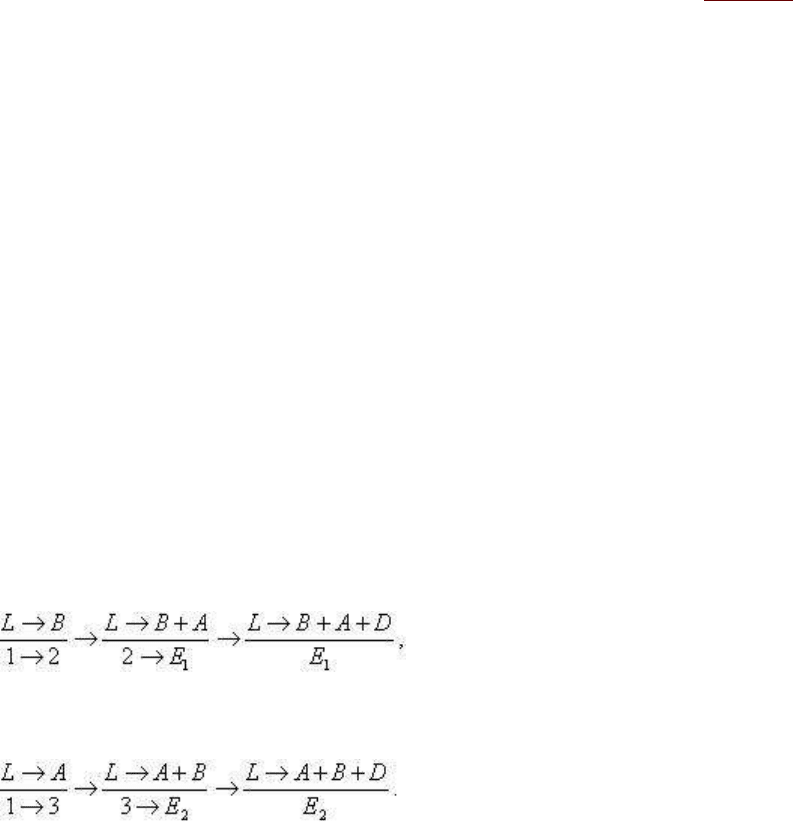

того же исходного состава, обозначенного фигуративной точкой 1, схема кристаллизации:

а) при отсутствии кислотно-основного взаимодействия:

б) при кислотно-основном взаимодействии:

Таким образом, в результате кислотно-основного взаимодействия компонентов

происходит изменение температур плавления фаз, изменение полей и последовательности

кристаллизации фаз, изменение эвтектических, котектических и перитектических

составов. Естественно, что кислотно-основное взаимодействие существенно влияет на

строение диаграмм плавкости. Оно отражено и на рассмотренных выше диаграммах

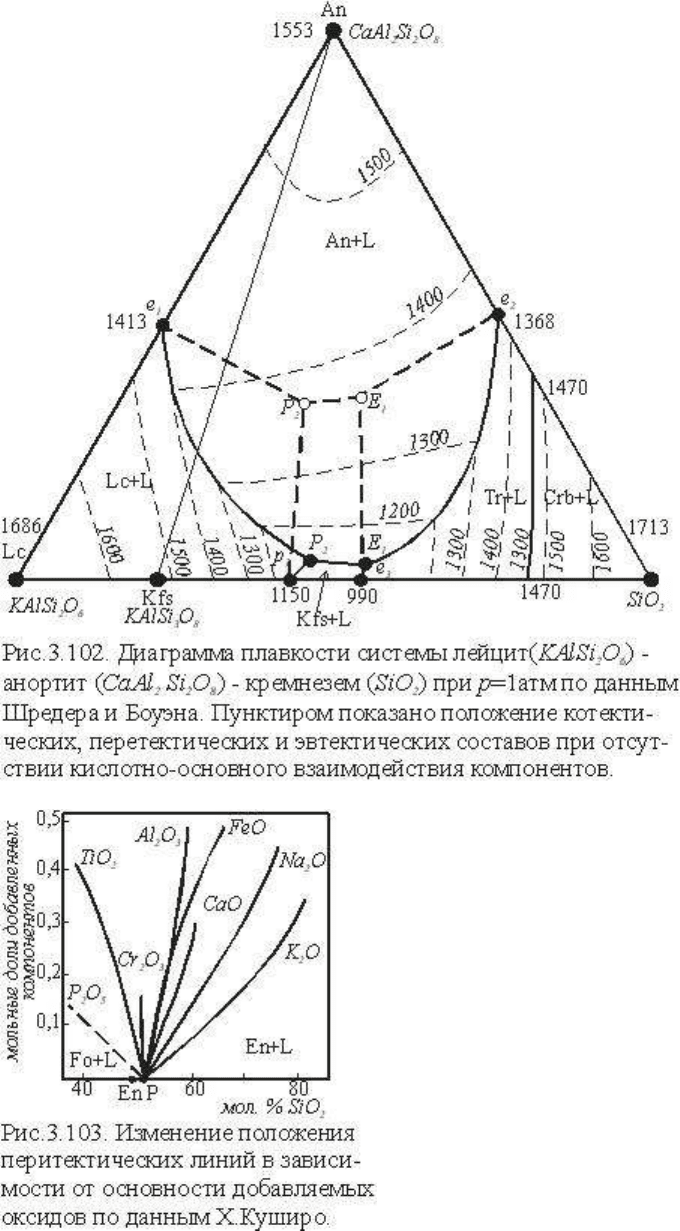

состояния систем. В качестве еще одного яркого примера на рис.3.102 приведена

проекция T-x диаграммы системы лейцит-анортит-кремнезем. Резко выделяется

гипертрофированное по размерам поле кристаллизации среднего по основности анортита.

Для сравнения на диаграмме пунктиром показано, какое строение она могла бы иметь при

отсутствии кислотно-основного взаимодействия компонентов.

Наглядный пример влияния "основности" добавляемых компонентов на положение

котектических и перитектических линий можно видеть из экспериментальной диаграммы,

приведенной на рис.3.103. На диаграмме, построенной на основании серии

экспериментов, сопоставлено положение перитектических линий, образующихся при

добавлении к перитектике форстерит + L=энстатит таких компонентов, как K

2

O, Na

2

O,

CaO, FeO, Al

2

O

3

, TiO

2

и P

2

O

5

(относительная мольная доля добавленных компонентов

отложена по ординате, на абсциссе показаны мол. % SiO

2

и фигуративные точки (P) и

энстатита). Нетрудно видеть, что по мере увеличения основности добавляемого оксида

Al

2

O

3

< FeO < CaO < Na

2

O < K

2

O перитектическая линия сдвигается в область более

кремнеземистых составов и поле кристаллизации более основного минерала - форстерита

расширяется. Напротив, при добавлении кислотных оксидов Cr

2

O

3

< TiO

2

< P

2

O

5

происходит расширение поля кристаллизации более кислотного минерала - энстатита и

моновариантная линия (LFoEn) смещается в сторону менее кремнеземистых составов тем

существенней, чем "кислотней" добавленный оксид. Отметим, что увеличение количества

добавленного оксида усиливает кислотно-основное взаимодействие. При этом может

измениться характер реакции, проходящей на моновариантной линии: если кривые,

расположенные правее перитектической линии с FeO, остаются на всем протяжении

перитектическими (Fo + L → En), то моновариантные линии с TiO

2

и тем более с P

2

O

5

после пересечения соответствующих коннод становятся котектическими (подробное

изложение схемы характера плавления было сделано выше).

Кислотно-основное взаимодействие в расплавах определяется, как было показано, видом и

степенью диссоциации компонентов в расплаве. И если для простых оксидов эти

соотношения выявляются сравнительно легко, то значительно сложнее ситуация

возникает при растворении в расплавах многокомпонентных фаз, которые могут

образовывать в расплаве разнообразные частицы - от квазимолекулярных и кластерных

образований до оксидных растворов. Поэтому строение диаграмм плавкости определяется

структурой и свойствами расплавов в области ликвидуса и субликвидуса. Ниже кратко

рассмотрены особенности строения расплавов.

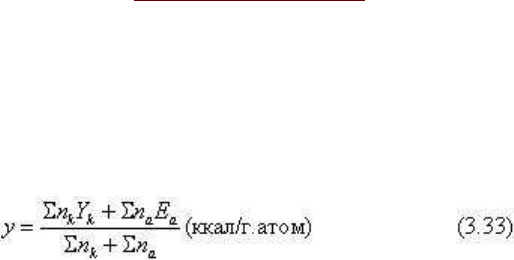

Для понимания и предсказания эффекта кислотно-основного взаимодействия

существенное значение имеет представление о кислотности или основности

соответствующих соединений. Если для оксидов определение их относительной

кислотной или основной силы вполне решаемая задача (по величине энергии связи с

кислородом и по степени диссоциации оксида в расплаве), то для установления

кислотности или основности минералов - молекул сложного состава приходится

прибегать к косвенным оценкам 7. В качестве меры относительных кислотно-основных

свойств минералов может быть предложен (Жариков 1967, 1982) условный потенциал

ионизации (y). Условный потенциал ионизации представляет общую энергетическую

характеристику минерала или соединения, вычисляемую как сумма средних потенциалов

ионизации катионов (Y

k

) до той валентности, в которой катионы существуют в

соединениях, сложенная с суммой средних сродств к электрону анионов (E

a

) причем

общая сумма отнесена к одному иону

Условный потенциал ионизации представляет парциальную энергию, которую нужно

затратить для ионизации нейтральных элементов и молекул, входящих в состав

соединения или минерала, до ионов того вида и валентности, в которых они находятся в

соединении или минерале. И поскольку, согласно обобщенной теории кислотности

Льюиса, энергия связи с электроном отражает кислотные свойства элементов, то

условный показатель ионизации также служит показателем кислотности: чем больше

величина условного потенциала ионизации, тем более "кислотным" является

данный минерал или соединение.

Поскольку для большинства комплексных кислородных анионов неорганических кислот

величины сродства к электрону не определены, было показано, что вполне приемлемо

рассчитать условные потенциалы ионизации силикатов, алюмосиликатов, боратов,

фосфатов и подобных соединений так же, как и оксидов - при диссоциации до аниона

кислорода (E

O

-2

= 43-45, принято 44 ккал/г

.

атом). Тогда схема расчета, например:

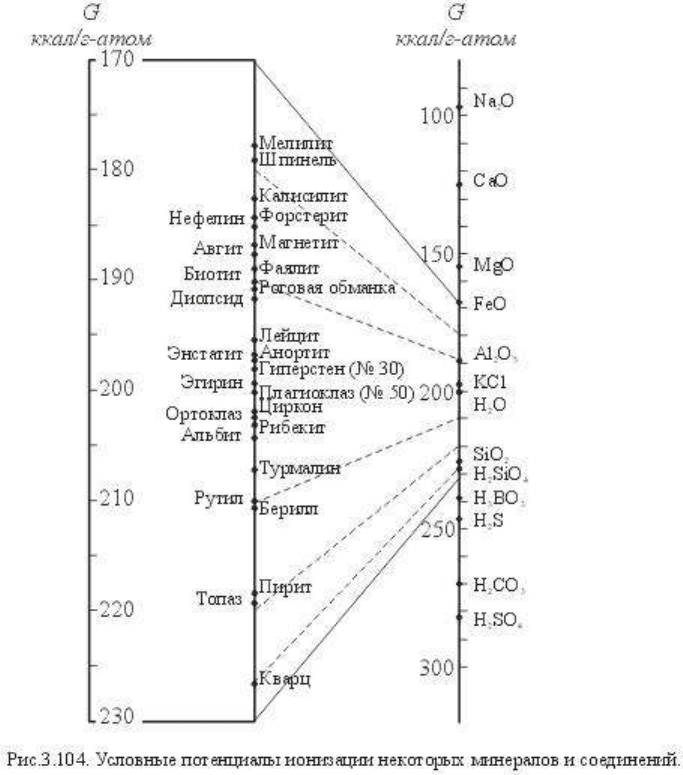

На рис.3.104 показана относительная кислотность некоторых породообразующих

минералов, выраженная в величинах их условных потенциалов ионизации (y). Здесь же,

для сравнения величин, приведены условные потенциалы ионизации известных оксидов

солей и кислот. Графики наглядны и не требуют дополнительных пояснений.

Влияние давления

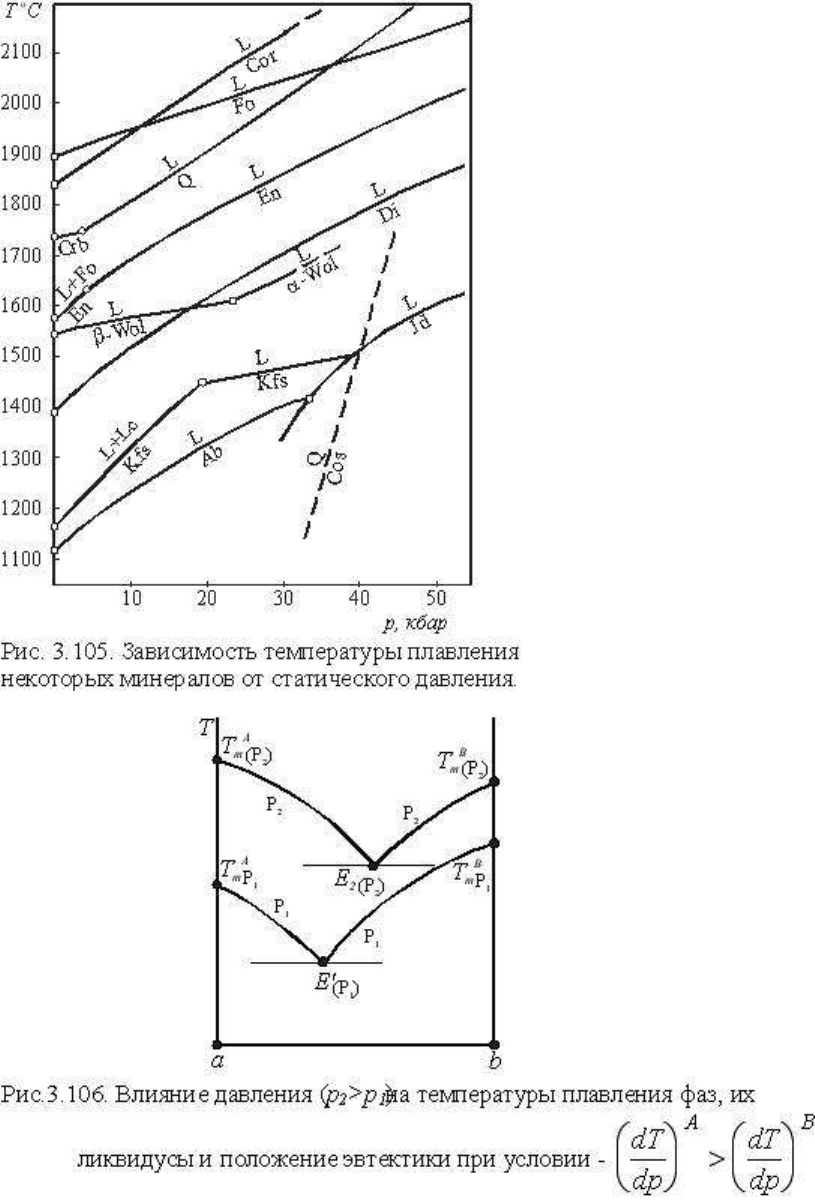

Влияние давления на условия плавления и кристаллизации минералов определяется

общей термодинамической зависимостью, выражаемой уравнением Клаузиуса-

Клайперона (2.178):

где V

L

- объем компонента в расплаве, V

S

- объем в твердой фазе, S

L

, H

L

и S

S

, H

S

-

энтропия и энтальпия в жидкой и твердой фазах. И числитель, и знаменатель в условиях

несверхбольших давлений всегда положительны, соответственно повышение давления

вызывает повышение температуры плавления минералов. Величина dT / dp имеет

различное значение для разных минералов в пределах (обычно от 0, 0036 до 0, 030

град

.

атм). Для некоторых минералов dT / dp существенно изменяется с давлением. На

рис.3.105 показаны T-p зависимости плавления некоторых минералов.

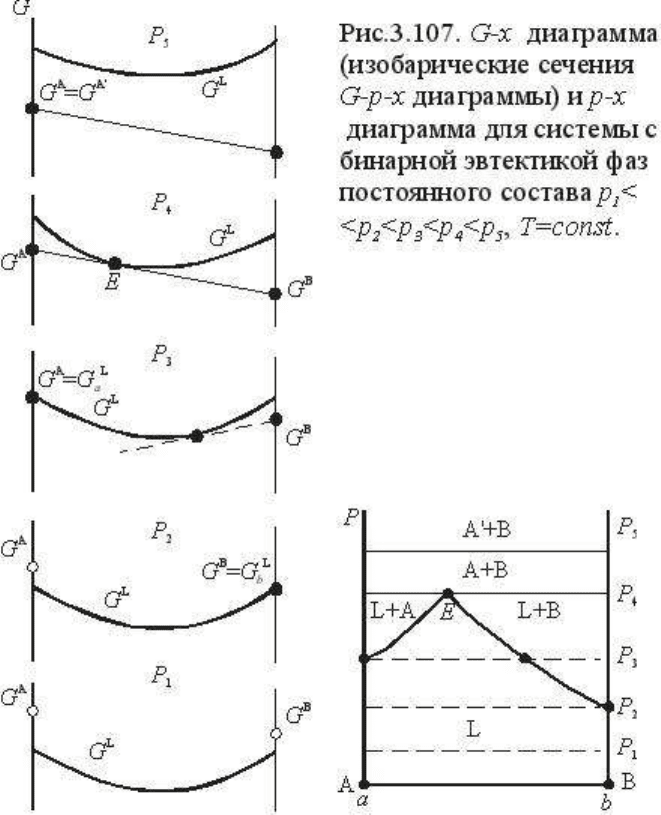

Различная зависимость температуры плавления от давления приводит также к

существенному изменению котектических и эвтектических соотношений в расплавах:

пусть, например, в бинарной системе (a,b) с эвтектикой (dT / dp)

A

> (dT / dp)

B

, тогда при

возрастании давления температура плавления A и температура ликвидуса L + A будут

повышаться более существенно, чем для фазы B. Вследствие этого, как показано на

рис.3.106, эвтектическая точка сдвигается в направлении фазы B с меньшим dT / dp.

Температура эвтектики также повышается. Нетрудно вывести общее правило: при

повышении давления эвтектические и котектические составы обогащаются фазами с

меньшими dT / dp. В качестве примера ниже приведена диаграмма системы диопсид-

анортит (см. рис. 3.113), где показана эвтектика при p=1 бар с содержанием 42 вес.%

анортита и 56 вес.% диопсида, и эвтектика при р=20 кбар (по данным Х. Иодера и Ф.

Бойда), содержащая уже 68 вес. анортита и 32 вес.% диопсида). Число подобных

примеров легко умножить, поскольку изменение положения эвтектических и

котектических состояний при возрастании (или уменьшении) давления - общая

закономерность строения диаграмм плавкости (при понижении давления эвтектические и

котектические составы обогащаются компонентами с большими dT / dp). Отмеченная

зависимость имеет существенное значение для характеристики давлений и соответственно

глубин кристаллизации магм.

G-потенциал любой фазы зависит, как видно, от температуры, давления и активности

соответствующих компонентов:

(2.32)

При этом важно заметить, что от давления G-потенциал зависит непосредственно через

величины объемов фаз и косвенно через энтропии, поскольку температура плавления (или

кристаллизации) фаз зависит от давления, а энтропия, в свою очередь - функция

температуры. Различная зависимость этих термодинамических характеристик от

давления, присущая разным минералам, приводит в ряде случаев к изменению характера

плавления минералов - инконгруэнтного на конгруэнтное и наоборот. Можно привести

несколько примеров среди распространенных породообразующих минералов. Энстатит в

сухих системах, по данным Ф. Бойда и Дж. Ингланда, при давлении свыше 3, 7 кбар

плавится уже конгруэнтно. Калиевый полевой шпат при высоких давлениях (около 20

кбар) также характеризуется конгруэнтным плавлением. Напротив, плагиоклазы при

высоких давлениях обладают инконгруэнтным плавлением: по данным Ф. Бойда, анортит

плавится инконгруэнтно (An → L + Cor), начиная с давлений около 12 кбар. Плагиоклазы

промежуточного состава, соответственно, при больших давлениях, вплоть до давления 33

кбар, при котором инконгруэнтно плавится альбит (по реакции альбит → расплав +

жадеит).

Возрастание давления приводит к существенному увеличению взаимной растворимости

компонентов в твердом состоянии. Многие минералы, которые при малых давлениях

рассматриваются как минералы постоянного состава, при высоких и особенно при

сверхвысоких давлениях оказываются минералами - твердыми растворами. Особенно

показательны в этом отношении пироксены. В то время, как при малых давлениях

энстатит, например, практически не содержит глинозема, при давлениях 20 кбар

содержание Al

2

O

3

в нем может достигать 14-19 веc.%). Экспериментальные исследования

по кристаллизации базальтов, проведенные нами при 35 и 45 кбарах (Жариков и др. 1974,

1975) показали, что базальтовый расплав в этих условиях кристаллизуется в

единственную фазу, представленную пироксеном очень сложного состава, и лишь при

остывании, в субсолидусе, превращается в эклогитовый парагенезис пироксен + гранат.

При сверхвысоких давлениях, отвечающих условиям верхней мантии (40-60 км - 450-600

км, где р=15-20 - 120-200 кбар) и переходной зоны (450-600 км, где р=120-200 - 280-370

кбар), характерны переходы от обычных для исходной мантии фаз (оливины,

клинопироксены, ортопироксены, гранаты) в их полиморфные модификации большей

плотности, обозначаемые как фазы высоких давлений.

Отмеченные особенности влияния давления на состав и условия плавления минералов,

несомненно, имеют первостепенное значение для понимания условий образования

магматических пород.

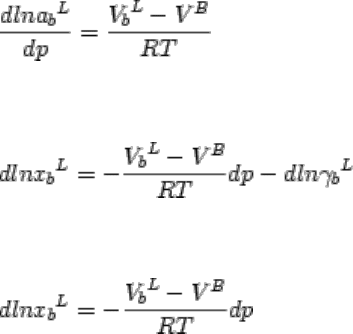

Влияние давления в изотермических условиях может быть рассмотрено путем построения

р-х диаграмм, имеющих топологическую структуру, подобную Т-х диаграммам. Покажем

это на примере бинарной системы с фазами постоянного состава. Уравнение поверхности

термодинамического потенциала в р-х параметрах имеет вид:

dG = Vdp + μ

a

dx

a

+ μ

b

dx

b

(3.34)

Пусть при каких-то малых р во всем диапазоне составов устойчив расплав. В таком случае

(рис.3.107) при давлении p

1

термодинамический потенциал расплава G

L

имеет меньшее

значение, чем сумма термодинамических потенциалов фаз A и B во всем интервале

составов. При повышении давления термодинамический потенциал всех фаз возрастает,

причем для расплава существеннее, поскольку объем компонентов в расплаве, как

правило, больше, чем в твердом состоянии (положительный объемный эффект плавления

силикатов обычно составляет около 6%). При повышении давления до p

2

в результате

окажется, что G

b

L

= G

B

и из расплава начнет кристаллизоваться твердая фаза B. По мере

дальнейшего повышения давления, например, при p

3

и G

A

= G

a

L

, из расплава

соответствующего состава начнет кристаллизоваться фаза A. Для любого p субликвидуса

легко определить состав сосуществующего расплава, проведя из G

A

или G

B

(как это

сделано на рис.3.107 для p

3

) касательную к кривой G

L

. Точка касания, спроектированная

на ось составов, обозначит состав сосуществующего расплава . Продолжив касательную

до пересечения с осями ординат, получим значение химических потенциалов

компонентов. В условиях равновесия двух фаз всегда μ

b

B

= μ

b

L

и dμ

b

B

= dμ

b

L

. Тогда,

подставляя значение dμ в зависимости от p и x (T=const), получим уравнения ликвидуса в

координатах p-x:

(3.35)

или

(3.36)

и для идеальных условий

(3.37)

которые однотипны с рассмотренным выше уравнением Шредера, но показывают

зависимость состава расплава от давления: увеличение давления вызывает уменьшение

мольной доли компонента в расплаве (для всех компонентов, у которых V

L

> V

B

).

Вследствие этого при увеличении давления при каком-то p (например p

4

на рис.3.107)

кривые ликвидуса фаз A и B сойдутся в одной точке (ε) и в системе осуществится

нонвариантное состояние (n

T

= k + 1 - r = 2 + 1 - 3 = 0), в котором происходит

одновременная кристаллизация двух фаз (A и B) из расплава определенного состава (L

ε

).

На G-x диаграмме этим соотношениям отвечает единственная касательная G

A

-ε-G

B

,

соединяющая составы сосуществующих фаз A-L

ε

-B. Это состояние характеризуется

максимально возможным давлением, при котором существует расплав в системе. Оно

однотипно по топологии диаграмм с эвтектическим состоянием, хотя и противоположно

по значению интенсивного параметра. Поэтому можно не вводить специальный термин,

обозначив его как эвтектику по давлению, в отличие от собственно эвтектики,

представляющей эвтектику по температуре. Целесообразно обобщить понятие об

эвтектике как состоянии системы, в котором число фаз на единицу больше числа

компонентов и которое характеризуется для системы данного состава минимальной

температурой плавления (при постоянном давлении) или максимальным давлением (при

постоянной температуре), при которых существует расплав. На рис.3.107 эвтектике по

давлению отвечает сечение p

4

G-x и p-x диаграмм.