Жариков В.А. Основы физической геохимии

Подождите немного. Документ загружается.

H

2

O

13,0

28,2

18,0

0,62

SiO

2

17,3

13,2

30,0

2,27

K

2

O

58,1

45,0

94,2

2,09

NaAlSi

3

O

8

19,6

14,0

32,8

2,33

Na

2

O

49,2

30,0

61,9

2,04

KAlSi

3

O

8

20,1

15,2

34,8

2,29

CaO

33,5

19,0

56,1

2,97

CaAl2Si2O8

20,3

14,0

34,8

2,49

MgO

28,4

12,5

40,3

3,22

CaMgSi

2

O

6

20,5

12,2

36,1

2,95

FeO

37,5

13,1

71,8

5,4

MgSiO

3

20,7

11,7

33,5

2,87

Al

2

O

3

21,1

9,5

33,9

3,58

MgSiO

4

23,2

11,7

35,2

2,89

SiO

2

17,3

13,2

30,0

2,27

Fe

2

SiO

4

27,4

13,8

50,9

3,66

TiO

2

18,2

10,8

39,9

3,83

Fe

3

O

4

31,1

12,3

57,9

4,68

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данные по энтропии (S

L

1000

o

C

для 1000

o

С в жидком состоянии), мольному объему (V

L

),

молекулярным весам (M) приведены в сопоставимых величинах - на один атом кислорода.

2. Плотности и, следовательно, мольные объемы для характеристики состояния в расплаве

и изменены на 10% (объемный эффект плавления силикатных расплавов) по сравнению с

твердым состоянием.

3. Данные и для жидкой воды, растворенной в расплаве по экспериментальным

результатам В.Бернема при р=1000 атм , а d вычислено из V

L

и M.

4. Данные по K

2

O и Na

2

O ориентировочные.

Пример ликвационной дифференциации. В системе FeS-FeO-SiO

2

(по данным Я.И.

Ольшанского) существует большая область несмесимости в жидком состоянии, в которую

попадают фигуративные составы основных пород с повышенным содержанием

сульфидов. В магмах таких составов будет происходить ликвация с обособлением

сульфидного и силикатного расплавов. Можно попытаться оценить эффективность

ликвационной дифференциации сульфидного и силикатного расплавов. Скорость

движения капли расплава в поле гравитации выражается формулой Стокса в виде , где g -

ускорение силы тяжести = 981 см/сек

2

, r - радиус частицы, d

1

- плотность сульфидного

расплава, d

2

- плотность силикатного расплава, ε - вязкость силикатного расплава. Для

рассмотренного примера плотность сульфидного расплава может быть оценена в 3,6-4,0

г/см

3

, примем 3,9 г/см

3

, плотность силикатного расплава 2,9-3,3 г/см

3

, примем 3,2 г/см

3

,

вязкость силикатного расплава соответствующего состава для температуры 1200

o

С

составит порядка 3000-4500 Пуаз, примем ее равной 4000 Пуаз. Тогда для капель

сульфидного расплава радиусом в 1 мм скорость погружения составит 38,1

.

10

-5

см/c или

130 м/год. Для капель размером в 2 мм скорость составит уже 15,2

.

10

-4

см/с или 520 м/год

и т.д. Поскольку время остывания жидких интрузивных масс исчисляется (в зависимости

от размера , температуры и теплопроводности магмы и вмещающих пород) величинами

порядка n

.

10

4

- n

.

10

6

лет, очевидно, что этого времени вполне достаточно для

эффективного и масштабного проявления ликвационной дифференциации сульфидного и

силикатного расплавов.

Заметим, что петрогенетическое значение существенной пространственной ликвационной

дифференциации силикатных и алюмосиликатных расплавов без участия "рудных"

расплавов по-видимому невелико, хотя эта проблема не исследована достаточно глубоко.

Дело в том, что в тех силикатных системах, для которых достоверно установлена

ликвация, расслоение происходит в области существенно кремнеземистых составов

расплавов, вязкость которых очень велика. В то же время разница в плотностях ликватов,

напротив, невелика. Например, в краевой системе Fe

2

SiO

4

-SiO

2

расслоение происходит на

почти чистый расплав кремнезема (95 вес. % SiO

2

, d=2,2, ε=2,9

.

10

6

Пуаз при Т=1750

o

C) и

расплав с содержанием около 60% фаялита и 40% кремнезема (d=2,7). Скорость опускания

капель кварц-фаялитового расплава размером в 1 мм составит всего 36,3

.

10-8см/с или

0,11 м/год. Добавление в систему щелочей, заметно уменьшающих вязкость силикатных

расплавов, приводит, как показали экспериментальные исследования, к исчезновению

явлений ликвации в силикатных расплавах. Однако отсутствие достаточного количества

данных по водным силикатным расплавам оставляет пока проблему ликвационной

дифференциации открытой.

Кристаллизационная дифференциация или, как это явление было обозначено

Н.Боуэном - фракционная кристаллизация представляет разделение выделившихся

кристаллов в расплава в поле силы тяжести (или градиента давления) вследствие различия

в плотностях (или удельных объемах) кристаллов и расплава. Рассмотрим это на примере

системы диопсид-анортит-кремнезем, которая может представлять упрощенную модель

основных и средних изверженных пород. Фигуративная точка модельного состава (10%

SiO

2

+ 40% анортита + 50% диопсида), в какой-то мере отвечающая среднему типу пород,

расположится в поле диопсида, и при достижении температуры ликвидуса из расплава

начнется выделение диопсида. Плотность кристаллов диопсида (d

2

=3,27) заметно выше,

чем плотность расплава (d

1

=2,65) и кристаллы диопсида будут погружаться на дно

магматической камеры. По уравнению Стокса можно оценит скорость погружения. При

вязкости расплава порядка 5000 Пуаз (что приблизительно отвечает принятому составу

при T=1300

o

C) для частиц радиусом в 1 мм скорость составляет 26,5

.

10

-5

см/с и 84,0

м/год. При достижении расплавом котектической линии из расплава вместе с диопсидом

будет выделяться анортит, который также будет погружаться в нижние горизонты

магматической камеры. Скорость погружения при кристаллизации по котектической

кривой будет меньше вследствие большей вязкости расплава из-за меньшей температуры

и изменения его состава. Она составит для диопсида порядка 47,0 м/год, для плагиоклаза,

имеющего меньшую плотность около 12,0 м/год. Осаждение кристаллов диопсида и в

меньшей степени плагиоклаза (и всплывание менее плотного расплава) приведет к тому,

что придонные части магматической камеры будут сложены существенно пироксеном с

некоторым количеством плагиоклаза, выше будут плагиоклаз-пироксеновые породы, еще

выше в них появится кварц и исчезнет пироксен, и, наконец, в кровле - кварц-

плагиоклазовые породы с значительным содержанием кварца.

Кристаллизационная дифференциация весьма эффективно проявляется при

кристаллизации основных магм. В кислых магмах, характеризующихся очень большой

вязкостью, условия для кристаллизационной дифференциации неблагоприятны.

На ликвационную и кристаллизационную дифференциацию накладываются в ряде

случаев, несомненно усиливая ее, явления разделения расплавов в процессе или

вследствие их движения. Эти явления, обозначенные выше как конвективная, или

динамическая дифференциация, исследованы пока недостаточно и можно лишь

упомянуть о некоторых главных тенденциях. Существенное значение в геологических

условиях, по-видимому, имеет вынужденная конвекция, когда под влиянием

тектонических усилий происходит отжимание ("фильтр-прессинг") остаточного или

отликвировавшего расплава. Несомненно, что перемещение расплава, находящегося в

процессе ликвационной или кристаллизационной дифференциации также будет

способствовать еще большему разделению вещества, в связи с заметно различными

физическими и динамическими свойствами дифференциатов. Вместе с тем следует иметь

в виду, что собственная конвекция в магматической камере, возникающая главным

образом вследствие градиента температур, в определенных условиях может

препятствовать дифференциации, вызывая перемешивание расплавов и кристаллических

фаз. Наконец, следует указать на влияние потоков летучих компонентов

(сквозьмагматических растворов), выделяемых магмой и проходящих через

кристаллизующиеся расплавы из более глубоких частей магматического очага.

Структурная гетерогенность жидких, а тем более фазовая гетерогенность

кристаллизующихся расплавов приводит к неравномерному распределению

фильтрующихся через магму потоков летучих компонентов, которые существенно влияют

и на физические свойства и на состав расплавов, усиливая магматическую

дифференциацию. Для количественной оценки влияния этих факторов, равно как и

вообще явлений дифференциации в насыщенных летучими расплавах, понадобится

немало специальных физико-химических исследований. При рассмотрении в одной из

следующих глав систем с летучими компонентами еще вернемся к обсуждению этих

вопросов.

T-p и p-x диаграммы для области субсолидуса

Многие из рассмотренных топологических

разновидностей диаграмм могут характеризовать

соотношения между твердыми фазами в области

субсолидуса. Однако среди прочих для области

субсолидуса особенно характерны два типа

диаграмм: а) T-x и p-x диаграммы с

соединениями постоянного состава между

которыми осуществляются реакции, и б) T-x и p-x

диаграммы с минералами - твердыми растворами

неэквивалентного состава. Такого типа

диаграммы не встречались выше, поэтому кратко

охарактеризуем их.

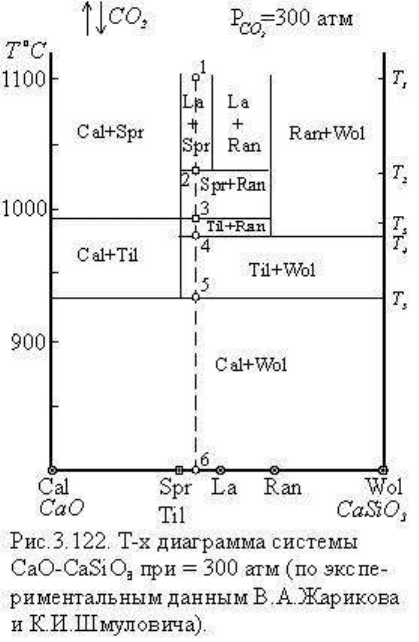

На рис.3.122 представлена T-x диаграмма

системы CaO - CaSiO

3

при вполне подвижном

режиме CO

2

и давлении CO

2

=300 атм. В системе,

в выбранном диапазоне условий существует

шесть фаз: кальцит (Cal - CaCO

3

), волластонит

(Wol - CaSiO

3

), спуррит (Spr - Ca

5

Si

2

O

8

CO

3

),

тиллеит (Til - Ca

5

Si

2

O

7

(CO

3

)

2

), ларнит (La -

Ca

2

SiO

4

) и ранкинит (Ran-Ca

3

Si

2

O

7

), причем

последние четыре фазы устойчивы только в

верхней части температурного диапазона диаграммы. Вертикальные линии на диаграмме

представляют проекции фигуративных составов фаз, горизонтальные - конноды

нонвариантных ассоциаций. Охарактеризуем последовательность фазовых превращений

для фигуративного состава, обозначенного точкой 1. При температуре T

1

(1100

o

С) этот

состав представлен парагенезисом фаз La + Spr (количества которых легко определить,

пользуясь свойствами барицентрических координат). Система моновариантна n

p

= k + 1 - r

= 2 + 1 - 2 = 1 и парагенезис La + Spr устойчив при понижении температуры до T

2

. При

температуре T

2

, отражающей нижний температурный предел устойчивости ларнита,

происходит реакция разложения ларнита на спуррит и ранкинит: La + (CO

2

) → Spr + Ran.

Реакция (при p

CO2

= const) нонвариантна ( n

p

= k + 1 - r = 2 + 1 - 3 = 0) и температура

остается постоянной до полного исчезновения ларнита. В интервале T

2

-T

3

моновариантно

состояние системы с парагенезисом Spr + Ran. При температуре T

3

происходит

нонвариантная реакция замещения спуррита тиллеитом Spr + (CO

2

) → Til, которые в

отношении инертных компонентов изохимичны, и ранкинит при этом присутствует как

индифферентная (т.е. не принимающая участи в реакции) фаза. В интервале T

3

-T

4

-

моновариантное изменение температуры, совместимое с парагенезисом Til + Ran. При T

4

-

нонвариантная реакция разложения ранкинита: Ran + (CO

2

) → Til + Wol. При T

5

-

нонвариантная реакция разложения тиллеита: Til + (CO

2

) → Cal + Wol. Иначе говоря, T

4

и

T

5

представляют нижние пределы стабильности ранкинита и тиллеита соответственно

(при данном p

CO2

= 300 атм). Все рассмотренные нонвариантные реакции - это реакции

карбонатизации (поглощения CO

2

), которые, как известно, являются экзотермическими и

протекают по мере понижения температуры и уменьшения теплосодержания системы.

Общая последовательность фазовых превращений в рассмотренном диапазоне температур

может быть представлена схемой:

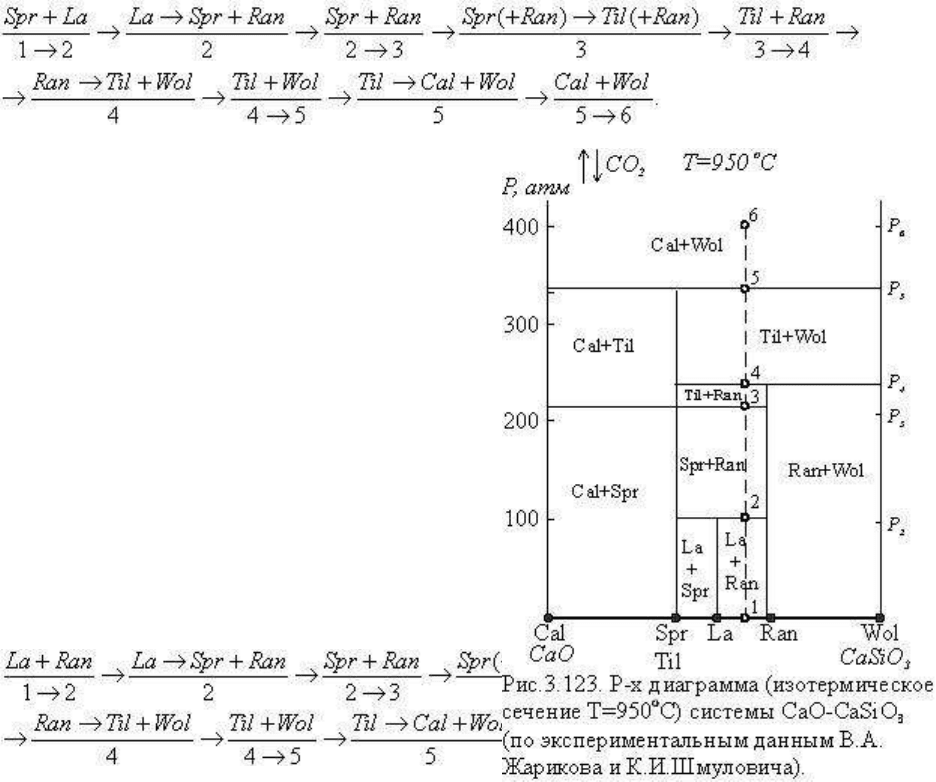

На рис.3.123 приведена p-x диаграмма той же

системы CaO-CaSiO

3

, представляющая

изотермическое (T=950

o

C) сечение общей

диаграммы состояния при вполне подвижном

режиме CO

2

. Нетрудно убедиться, что эта

диаграмма топологически совершенно подобна

только что рассмотренной T-x диаграмме.

Физический смысл фазовых превращений,

отражаемый диаграммой, состоит в том, что, по

мере увеличения p

CO2

, происходит реакция

карбонатизации (поглощение CO

2

) кальциевых

силикатов: La + (CO

2

) → Spr + Ran, Spr + (CO

2

)

→ Til ; Ran + (CO

2

) → Til + Wol; Til + (CO

2

) →

Wol + Cal. Общая схема фазовых превращений

для состава, заданного фигуративной точкой 1:

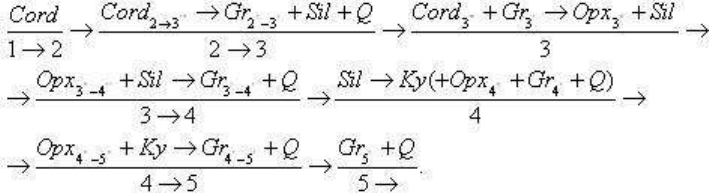

Рассмотрим теперь второй тип диаграмм с минералами - твердыми растворами

неэквивалентного состава, реакция взаимодействия между которыми сопровождается

возникновением дополнительных фаз. Для метаморфических пород обычной является

реакция замещения пироксена амфиболом, протекающая при понижении температуры.

Эта реакция может быть представлена уравнением:

5Ca (Mg, Fe)Si

2

O

6

+ 3CO

2

+ H

2

O =

Ca

2

(Mg, Fe)

5

Si

8

O

22

(OH)

2

+

3CaCO

3

+

2SiO

2

Px

Amf

Cal

Q

которое показывает, что при инертном поведении (Mg,Fe)O, CaO, SiO

2

и вполне

подвижном режиме H

2

O и CO

2

замещение пироксена амфиболом сопровождается

образованием двух минералов

постоянного состава - кварца и

кальцита.

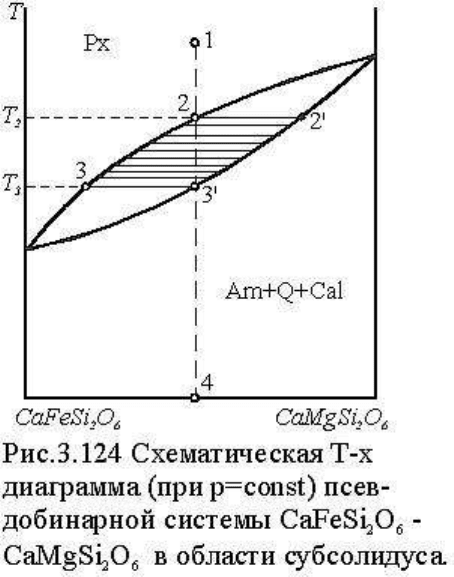

Схематическую T-x диаграмму

системы проще всего

представить в виде сечения по

пироксеновому составу в

координатах CaMgSi

2

O

6

и

CaFeSi

2

O

6

. Такое сечение,

называемое псевдобинарным из-

за присутствия дополнительных

фаз, представлено на диаграмме

(рис.3.124). Диаграмма

топологически весьма сходна с

рассмотренной выше

диаграммой плавкости

бинарных твердых растворов I

типа, отличие состоит в

упомянутом образовании

дополнительных фаз при

фазовом переходе Px → Am + Q

+ Cal. Общая схема фазовых

соотношений для фигуративного

состава, заданного точкой 1:

Обратим внимание, что в интервале T

2

-T

3

пироксен, как более высокотемпературный

минерал сосуществует с амфиболом, более низкотемпературным минералом, но при этом

они имеют различный состав. Состав сосуществующих Px и Am однозначно зависит от

температуры и может служить для решения обратной задачи - для целей геотермометрии,

для определения температур образования по составам сосуществующих минералов.

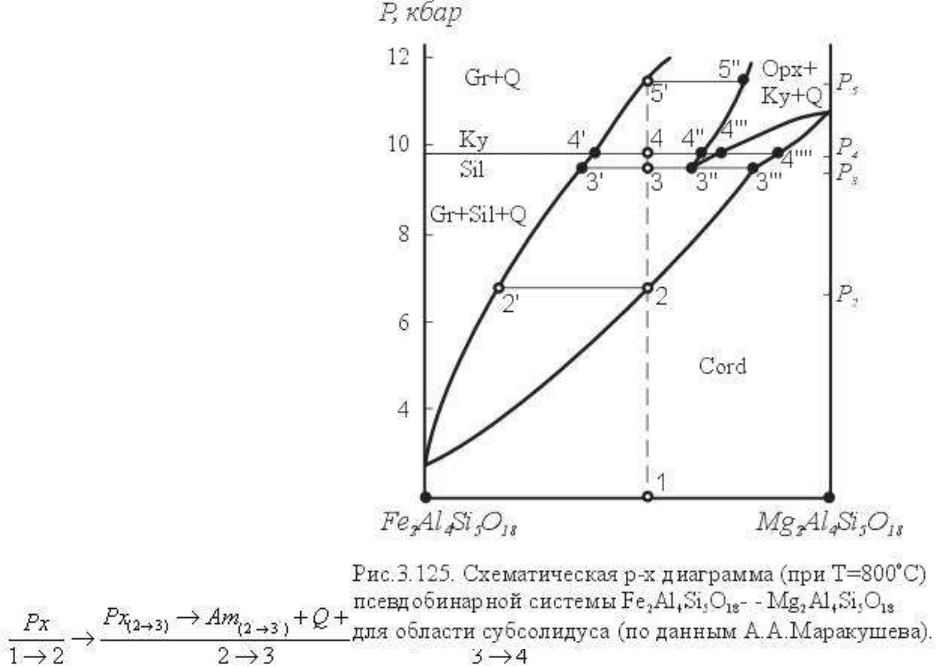

Сходное строение и назначение имеют р-х диаграммы рассматриваемого типа: с

минералами - твердыми растворами неэквивалентного состава. В качестве примера на

рис.3.125 приведена схематическая р-х диаграмма псевдобинарной системы Fe

2

Al

4

Si

5

O

18

-

Mg

2

Al

4

Si

5

O

18

, определяющая фазовые соотношения кордиерита в области субсолидуса

при высоких температурах (T=800

о

C). Особенность представленной диаграммы состоит в

том, что вследствие увеличения изоморфной емкости минералов, в данном случае

ортопироксена, по мере увеличения давления при p = p

3

= 9,5 кбар происходит изменение

фазовых соотношений в системе. До р

3

разложение кордиерита с увеличением давления

происходит по реакции Cord → Gr + Sil + Q. Выше давления p

3

магнезиальные

кордиериты (составы правее точки 3''') замещаются при увеличении давления

глиноземистым пироксеном и силлиманитом (или кианитом), а в более железистой части

(левее точки 3'') происходит иная реакция: Opx → Gr + Sil(Ky) + Q. Другая особенность

диаграммы заключается в полиморфном переходе силлиманит=киантит,

осуществляющемся при этой температуре (800

о

C) при давлении 9,8 кбар. Схема

изменения фазовых соотношений при увеличении давления для фигуративного состава

заданного точкой 1, может быть представлена в следующем виде:

В диапазоне р

2

-р

3

кордиерит сосуществует в равновесии с гранатом, причем кордиерит

всегда более магнезиальный, чем гранат, и составы сосуществующиx Cord и Gr

моновариантно изменяются в зависимости от давления, являясь, таким образом,

геобарометром. При p

3

происходит нонвариантная реакция образования глиноземистого

пироксена (состав его в кордиеритовом сечении проектируется в точку 3'') и силлиманита

за счет граната (состава 3') и кордиерита (состава 3'''). Реакция при заданном составе

(точка 1) протекает до полного исчезновения кордиерита. В интервале давлений p

3

-p

5

сосуществуют в равновесии гранат и ортопироксен, и их составы, также находящиеся в

моновариантной зависимости от давления, могут служить индикатором давления. При p

4

происходит полиморфный переход силлиманит - кианит. Составы этих фаз не попадают

на кордиеритовое сечение, но поскольку они образуются в результате реакций кордиерит-

гранатовой реакции, граница соответствующего перехода показана на диаграмме.

Полиморфный переход Sil → Ky при T=const нонвариантный, так как происходит как бы в

однокомпонентной системе Al

2

SiO

5

, все остальные фазы присутствуют как

индифферентные. В интервале давлений выше p

3

в зависимости от исходного состава

системы возможны, как уже отмечалось, два вида реакций. При выбранном составе 1

происходит реакция Opx + Ky(Sil) → Gr + Q. Если же задается исходный состав более

магнезиальный, чем состав точки 3'', то вплоть до чисто магнезиального состава будет

протекать моновариантная реакция Cord → Opx + Ky(Sil) + Q. При давлении около 11

кбар поле кордиерита выклинится.

Самой важной особенностью рассмотренного типа диаграмм является ясный графический

образ однозначной зависимости составов сосуществующих, находящихся в равновесии

фаз, от интенсивных факторов минералообразования - температуры, давления. Эта

зависимость широко используется в петрологии для решения обратной задачи - выявления

значений факторов минералообразования по составам сосуществующих фаз. Проблема

использования составов сосуществующих фаз (или фазового соответствия) для целей

геотермометрии, геобарометрии и вообще для определения интенсивных факторов

минералообразования представляет в настоящее время одно из наиболее бурно

развивающихся направлений физико-химической петрологии. В последних разделах этой

главы мы рассмотрим эти вопросы более подробно.

4. ДИАГРАММЫ ЗАВИСИМОСТИ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ

(ПАРАГЕНЕЗИСОВ) ОТ ИНТЕНСИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

Типы диаграмм

Независимыми интенсивными параметрами природных и экспериментальных

термодинамических систем являются температура, давление, химические потенциалы или

активности вполне подвижных компонентов. Нетрудно видеть, что в системе с вполне

подвижными компонентами, где n=k

i

+ k

m

+ 2-r, число независимых интенсивных

параметров равно k

m

+ 2 и, предоставив каждому из них независимую координатную ось в

k

m

+ 2-мерном пространстве, можно построить соответствующую диаграмму состояния

системы. Однако наши зрительные возможности ограничены тремя измерениями, причем

и трехмерные графические соотношения, изображенные на плоскости, недостаточно

наглядны. Поэтому анализ зависимости фазовых равновесий и парагенезисов от k

m

+ 2

интенсивных параметров состоит в последовательном графическом анализе зависимостей

от каждых двух из k

m

+ 2 параметров (при постоянстве всех других) с целью выявления

главных, определяющих, факторов и соотношений. Во многих случаях эти главные

определяющие параметры непосредственно видны или заданы физико-химическими

условиями существования систем.

В соответствии с выбранными двумя независимыми интенсивными параметрами

различаются типы рассматриваемых диаграмм. Наиболее часто используются: а) Т-р, т.е.

диаграммы зависимости фазовых равновесий (парагенезисов) от температуры и давления;

б) μ

j

-μ

k

диаграммы зависимости фазовых равновесий (парагенезисов) от химических

потенциалов вполне подвижных компонентов; в) lg a

j

- lg a

k

или a

j

- a

k

диаграммы

зависимости фазовых равновесий (парагенезисов) от активностей вполне подвижных

компонентов; г) Eh-рН диаграммы зависимости фазовых равновесий от окислительно-

восстановительного потенциала и активности ионов водорода; д) p

j

- p

k

или ƒ

j

- ƒ

k

диаграммы зависимости фазовых равновесий от парциальных давлений или

фугитивностей летучих вполне подвижных компонентов. Реже употребляются

диаграммы: е) T-μ

j

; ж) p-μ

j

, з) μ

j

- μ

j

o

= RT ln a

j

- μ

k

- μ

k

o

= RT ln a

k

(или выраженные в

десятичных логарифмах μ

j

- μ

j

o

= 2.3 RT lg a

k

и т.д.) Нетрудно видеть, что возможны все

сочетания по два из k

m

+ 2 независимых параметров, причем для вполне подвижных

компонентов в качестве независимого параметра может выступать его потенциал или его

активность, летучесть или его концентрация, парциальное давление и т.д. Все диаграммы

в координатах интенсивных параметров топологически совершенно аналогичны, и

обсуждаемые ниже особенности их строения как в общем виде, так и на частных примерах

применимы ко всем типам диаграмм.

Диаграммы с одной нонвариантной точкой (однопучковые диаграммы)

Теоретическое обоснование

Подойдем к рассмотрению вопроса в самом общем виде. Пусть мы имеем однофазовое

состояние k-компонентной системы. Тогда уравнение Гиббса-Дюгема:

выражает взаимосвязь интенсивных параметров, обусловливающую существование

данной фазы в системе. Геометрическим образом, характеризующим условия

существования данной фазы, будет какой-то гиперобъем в пространстве размерностью k +

1 с координатными осями k + 1 интенсивного параметра. (Напомним, что уравнение

Гиббса-Дюгема показывает, что для однофазовой системы, заданной k + 2 независимыми

параметрами, один параметр является экстенсивным.)

Для совокупности из r фаз, заданных соответственно r экстенсивными параметрами,

будем иметь r уравнений Гиббса-Дюгема, и общее число независимых интенсивных

параметров в равновесной системе определится как f

in

=k + 2-r=n, что и выражается

правилом фаз Гиббса. Пусть для определенности экстенсивным параметром для каждой

фазы будет масса инертного компонента, т.е. r=k

i

. Тогда

n = f

in

= k + 2 - r = k

i

+ k

m

+ 2 - k

i

= k

m

+ 2.

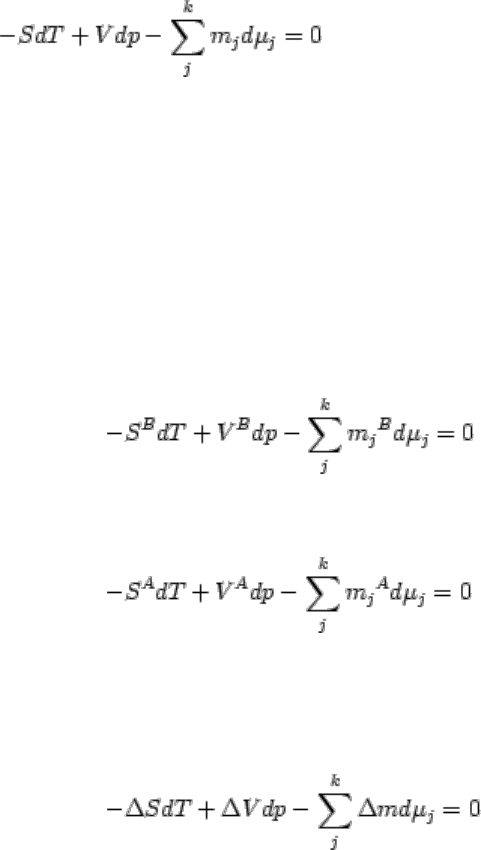

Сопоставляя r уравнений Гиббса-Дюгема для совокупности из r фаз, получим

соотношение между интенсивными параметрами такой системы:

(3.46)

где k

i

- число инертных компонентов от а до i, а k - k

i

= k

m

- число вполне подвижных

компонентов от j до k. Геометрическим образом такой совокупности из r=k

i

фаз будет

гиперобъем в пространстве размерностью k

m

+ 2 с координатными осями k

m

+ 2

интенсивных параметров.

Пусть исходная совокупность из r фаз (обозначим ее как состояние A) в результате

изменения интенсивных параметров переходит в другое r фазовое состояние (обозначим

его как В). Тогда аналитически этот фазовый переход можно описать, сравнивая (вычитая)

уравнения Гиббса-Дюгема для состояний А и В:

-

=

или

Геометрически этому фазовому переходу будет отвечать пересечение гиперобъемов A и В

с образованием геометрического элемента размерностью на единицу меньше n=(k

m

+ 2)-1

с фазовым составом на единицу больше, в нашем случае k

i

+ 1. Нетрудно видеть, что

уравнение (3.46), которое является аналитическим выражением для геометрического

элемента размерностью n=(k

m

+ 2)-1 с числом фаз k

i

+ l представляют уже известное

уравнение смещенного равновесия.

Уравнение смещенного равновесия, как отмечалось, показывает, какова должна быть

связь между изменениями интенсивных параметров и приращениями экстенсивных

параметров для того, чтобы k

i

+ 1 фазовое состояние оставалось в равновесии. Решив

(проинтегрировав) уравнение смещенного равновесия, получим уравнение фигуры

соответствующего геометрического элемента в пространстве k

m

+ 2 измерений.

Продолжая рассуждения, легко представить, что два различных состояния с числом фаз k

i

+ 1 будут ограничены геометрическим элементом размерностью (k

m

+ 2)-2 и числом фаз k

i

+ 2, который аналитически описывается уравнением смещенного равновесия с числом

членов (k

m

+ 2)-1. Далее, два различных состояния с числом фаз k

i

+ 2 будут ограничены

элементом размерностью (k

m

+ 2)-3 и числом фаз k

i

+ 3, описываемым уравнением

смещенного равновесия с числом членов (k

m

+ 2)-2 и т.д., вплоть до состояния, когда

n=f

in

=0, r=k + 2 и геометрически оно выражается безразмерной точкой, получаемой

пересечением линий с числом фаз k + 1, описываемых уравнениями смещенного

равновесия с двумя членами. Состояние системы с n=0 называется нонвариантным. В

зависимости от числа независимых параметров n геометрической размерности

соответствующих элементов различают состояния системы: с n=1 - моновариантные, с

n=2 - дивариантные, с n=3 - трехвариантные и т.д.

Нетрудно видеть, что интересующие нас диаграммы с f

in

=2 представляют частный случай,

когда из k

m

+ 2 независимых интенсивных параметров, которыми характеризуются

системы с вполне подвижными компонентами, k

m

параметров являются постоянными или,

точнее (см. выше) произвольными, но определенными, индифферентными по отношению

к фазовым состояниям системы, то исследуется зависимость от двух интенсивных

параметров, которые можно обозначить как виртуальные интенсивные параметры.

Диаграмма состояния такой системы выгодно изобразится на плоскости.

Топология диаграмм

Рассмотрим топологию диаграмм в координатах двух интенсивных параметров. Правило

фаз записывается как n=k

i

+ 2-r, где k

i

-число инертных компонентов (помня об этом,

индекс i можно для простоты опустить), 2 - два любых независимых интенсивых

параметра, r - как обычно, число фаз. Тогда при n=0 число фаз максимально r

0

=k + 2, и

число таких нонвариантных состояний (точек) - h -нa диаграмме определится как число

сочетаний 10 из общего числа фаз системы r

s

по числу фаз r

o

, стабильных в данном

равновесии, т.е. h = C

rs

r

o

= C

k + 2

k + 2

= 1. При n=1 число фаз r

1

=k + 1, и число

моновариантных состояний (линий) - 1 -на диаграмме определится как число сочетаний из

общего числа фаз r

s

по числу фаз r

1

, устойчивых в моновариантном равновесии:

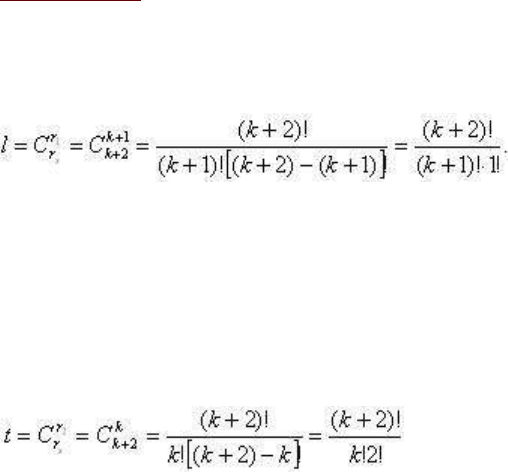

Поскольку в каждом моновариантном равновесии участвует на одну фазу меньше, чем в

нонвариантном, то число моновариантных линий равно числу фаз в нонвариантной точке.

Принято их обозначать по фазе, не принимающей участие в реакции, заключая

соответствующий индекс в скобку. При n=2 число фаз r

2

=k, и число дивариантных

равновесий, занимающих соответствующие поля диаграммы, - t - определится также

числом сочетаний (т.е. возможных комбинаций) из r

s

по r

2

:

Дивариантные равновесия обозначают обычно по присутствующим фазам индексами фаз

без скобок.