Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология

Подождите немного. Документ загружается.

ванном органе возникает состояние десенсибилизации — повторные вве-

дение аллергена к такому органу либо совсем не вызывает контрактуры,

либо меньшую по величине.

Глава 3

ПАТОГЕНЕЗ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА

На модели экспериментальной анафилаксии и анафилактического

шока выявлены основные закономерности развития аллергических реак-

ций немедленного типа, в развитии которых различают три последова-

тельные стадии (А. Д. Адо): 1) стадия иммунных реакций; 2) стадия

патохимических нарушений; 3) стадия патофизиологических нарушений.

§ 88. Стадия иммунных реакций

Стадия иммунных реакций характеризуется накоплением в организме

специфических для данного аллергена антител.

Наиболее типичные аллергические антитела — реагины (называе-

мые еще «кожно-сенсибилизирующие антитела» по их способности фик-

сироваться в коже) относятся к иммуноглобулинам Е. Они легко фикси-

руются на клетках различных тканей и поэтому называются «цитофиль-

ными». Они термолабильны — разрушаются при нагревании до 5б°С.

Аллерген соединяется с антителом преимущественно на поверхности кле-

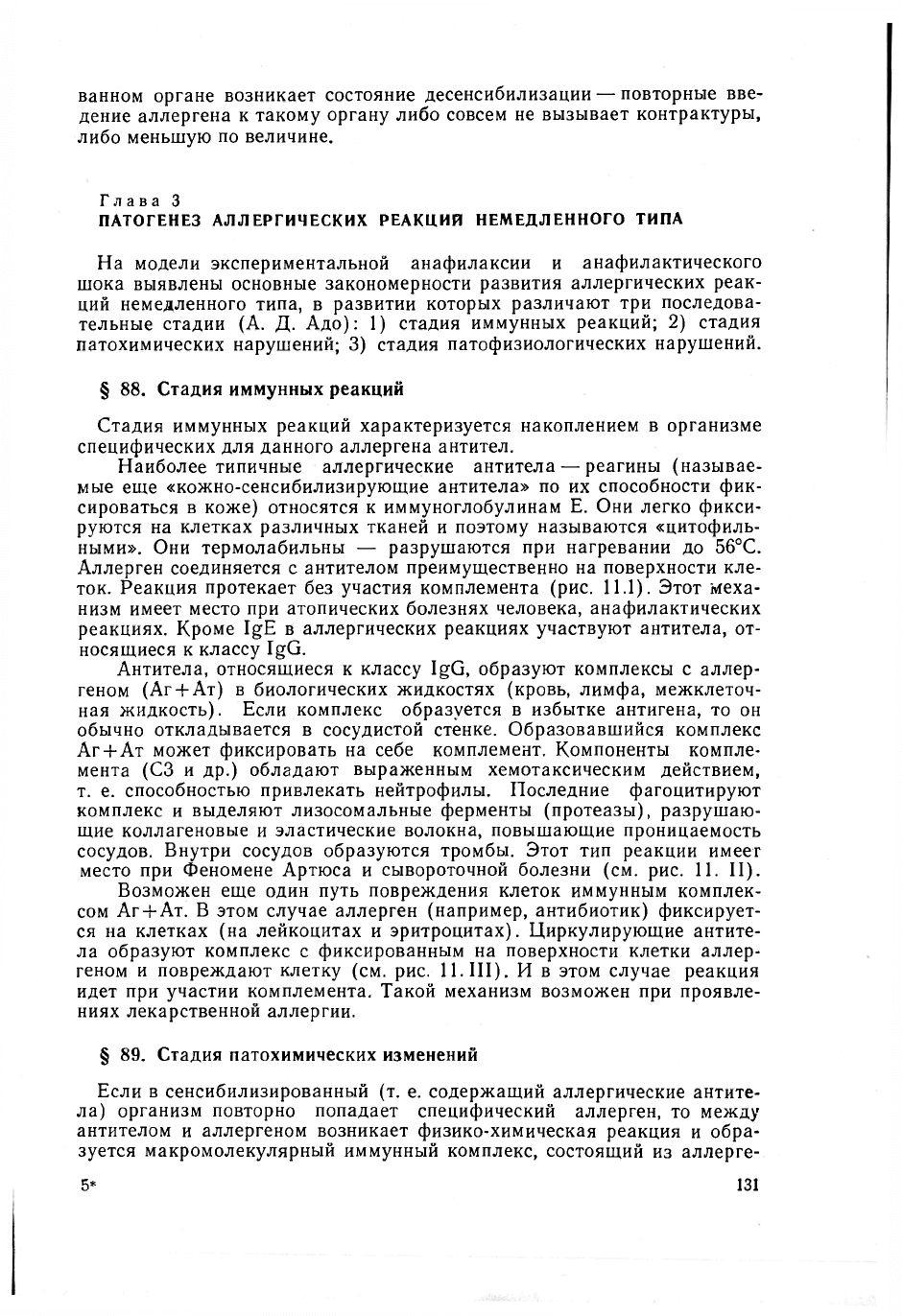

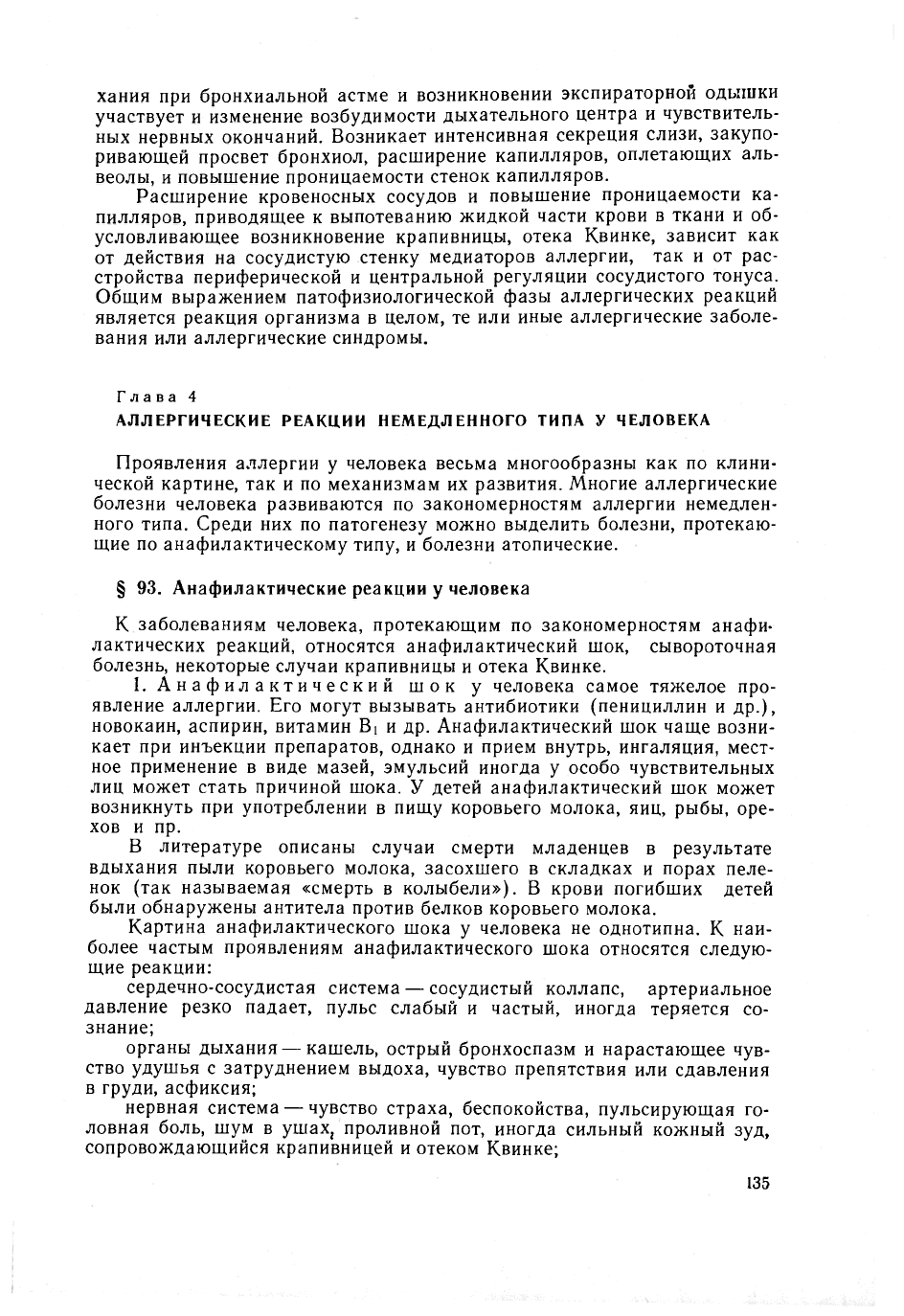

ток. Реакция протекает без участия комплемента (рис. 11.1). Этот меха-

низм имеет место при атопических болезнях человека, анафилактических

реакциях. Кроме IgE в аллергических реакциях участвуют антитела, от-

носящиеся к классу IgG.

Антитела, относящиеся к классу IgG, образуют комплексы с аллер-

геном (Ar+ At) в биологических жидкостях (кровь, лимфа, межклеточ-

ная жидкость). Если комплекс образуется в избытке антигена, то он

обычно откладывается в сосудистой стенке. Образовавшийся комплекс

Аг + Ат может фиксировать на себе комплемент. Компоненты компле-

мента (СЗ и др.) обладают выраженным хемотаксическим действием,

т. е. способностью привлекать нейтрофилы. Последние фагоцитируют

комплекс и выделяют лизосомальные ферменты (протеазы), разрушаю-

щие коллагеновые и эластические волокна, повышающие проницаемость

сосудов. Внутри сосудов образуются тромбы. Этот тип реакции имеет

место при Феномене Артюса и сывороточной болезни (см. рис. 11. II).

Возможен еще один путь повреждения клеток иммунным комплек-

сом Аг + Ат. В этом случае аллерген (например, антибиотик) фиксирует-

ся на клетках (на лейкоцитах и эритроцитах). Циркулирующие антите-

ла образуют комплекс с фиксированным на поверхности клетки аллер-

геном и повреждают клетку (см. рис. 11. III). И в этом случае реакция

идет при участии комплемента. Такой механизм возможен при проявле-

ниях лекарственной аллергии.

§ 89. Стадия патохимических изменений

Если в сенсибилизированный (т. е. содержащий аллергические антите-

ла) организм повторно попадает специфический аллерген, то между

антителом и аллергеном возникает физико-химическая реакция и обра-

зуется макромолекулярный иммунный комплекс, состоящий из аллерге-

5* 131

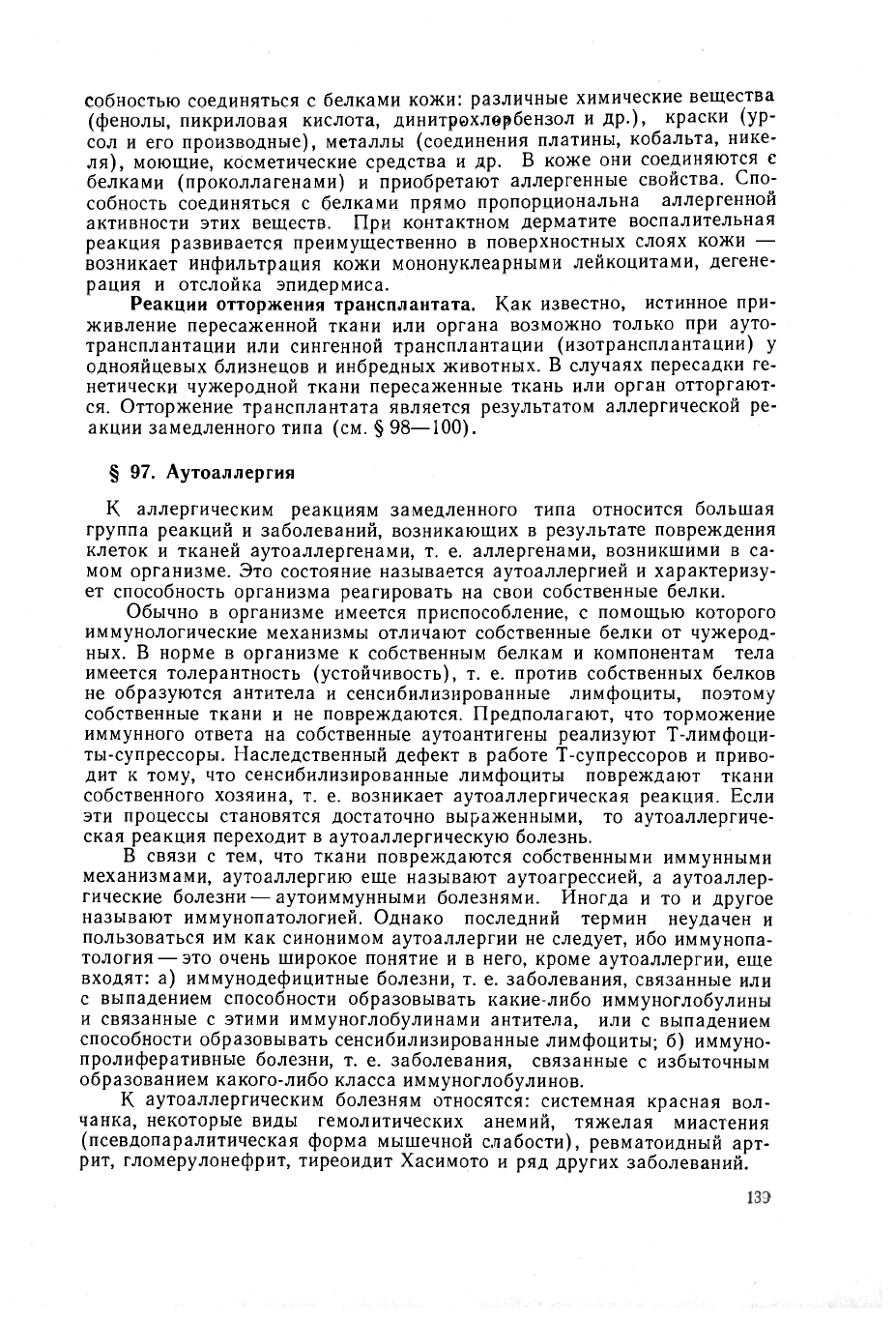

Рис. 11. Механизмы повреждающего действия

антител.

I — реакция антиген—антитело между фиксирован-

ными антителами и циркулирующими антигенами:

1 — антитело; 2 — антиген; реакция вызывает осво-

бождение гистамина (3) из клеток; II — реакция

антиген—антитело между фиксированным антигеном

и циркулирующими антителами:

1

— антитело; 2 —

антиген; в присутствии комплемента возникает ли-

зис клетки; III — реакция антиген—антитело в гумо-

ральной среде. Антитела (!) в гуморальной среде

и антиген (2) (в избытке) образуют комплексы, ко-

торые в присутствии комплемента вызывают повреж-

дение капилляров, гладких мышц и других клеток.

на

и

антитела. Фиксируясь

в

тканях, иммунный комплекс вызывает ряд

изменений обмена веществ. Так, изменяется количество поглощенного

тканями кислорода, оно сначала увеличивается, затем уменьшается, про-

исходит активация протеолитических и липолитических ферментов и т.д.,

что приводит

к

нарушению функции соответствующих клеток. Например,

следствием повреждения тучных клеток соединительной ткани, лейкоци-

тов крови (особенно базофилов) является освобождение из них гистами-

на, серотонина

и

некоторых других биологически активных субстанций,

медиаторов аллергии.

§ 90. Медиаторы аллергических реакций

а. Гнетам и н.

В

организме человека

и

животных гистамин содер-

жится

в

тучных клетках соединительной ткани, базофилах крови,

в

меньшей степени -— нейтрофильных лейкоцитах,

в

гладких

и

поперечных

полосатых мышцах, клетках печени, эпителии желудочно-кишечного

тракта и др.

Участие гистамина

в

механизме аллергии выражается

в

том, что он

вызывает спазм гладких мышц (например, бронхиол, матки, кишечника

и пр.)

и

повышает проницаемость кровеносных капилляров, обусловли-

вая отеки, крапивницу, петехии

и

др. Кроме того, гистамин повышает

гидрофильность волокон рыхлой соединительной ткани, способствуя свя-

зыванию воды

в

тканях

и

возникновению обширных отеков типа отека

Квинке.

Гистамин участвует

в

механизмах таких аллергических реакции

у

человека, как зуд, крапивница, кратковременнные гипотензии. Гипотен-

132

зивные реакции типа коллапсов (или шока) обусловливаются, кроме то-

го, участием кининов (брадикинин), а стойкий бронхоспазм (при брон-

хиальной астме) —действием на бронхиальное дерево медленно реаги-

рующей субстанции (MPCA).

б. Медленно реагирующая субстанция аллергии (MPCA)—ненасы-

щенная жирная кислота, содержащая серу, с молекулярной массой 300—

500 дальтон. MPCA образуется в тучных клетках под влиянием воздей-

ствия аллергена. Она разрушается ферментом арилфосфатазой, которая

образуется в эозинофилах. Вещество это вызывает медленное сокраще-

ние гладкомышечных органов в противоположность быстрому сокраще-

нию, обусловленному гистамином. MPCA вызывает спазм бронхиол че-

ловека, ее активность не подавляется антигистаминными веществами и

протеолитическими ферментами.

в. Серотонин (5-гидроокситриптамин). Сведения об участии се-

ротонина в аллергических реакциях довольно противоречивы. В опытах

на животных обнаружено, что у морских свинок, кошек и крыс он вызы-

вает бронхоспазм. У крыс и мышей серотонин освобождается из тучных

клеток под влиянием яичного белка, декстрана и некоторых других ве-

ществ. Возникает резкий отек мордочки, лапок, яичек — анафилактоид-

ная реакция.

В аллергических реакциях человека серотонин существенного зна-

чения не имеет.

г. Фактор хемотаксиса для эозинофилов — это пептид

с молекулярной массой 500, освобождается из легких, гладкомышечных

органов, тучных клеток под влиянием аллергена и антитела IgE при ал-

лергических реакциях немедленного типа. Освобождение этого фактора

происходит одновременно и параллельно освобождению гистамина и

медленнореагирующей субстанции (MPCA) аллергии.

д. Брадикинин — полипептид, состоящий из 9 аминокислот.

Участие брадикинина в патогенезе аллергических реакций опреде-

ляется тем, что он расширяет кровеносные капилляры, повышает их про-

ницаемость, понижает тонус артериол и снижает артериальное дав-

ление.

е. Ацетилхолин — участвует в механизме аллергических реак-

ций преимущественно тех органов и тканей, где холинергические про-

цессы принимают непосредственное участие в нормальных (физиологиче-

ских) процессах (например, в синапсах вегетативной и центральной

нервной системы, в нервах сердца, кишечника и др.). В процессе сенси-

билизации изменяется активность холинэстеразы тканей и крови, а при

разрешающем введении аллергена усиливается освобождение из тканей

ацетилхолина.

ж. Простагландины E

b

E

2

— участвуют в механизмах аллер-

гических реакций — бронхоспазма, лизиса тучных клеток, высвобожде-

нии медиаторов.

§ 91. Механизмы освобождения медиаторов аллергии

немедленного типа

Освобождение медиаторов из клетки при аллергии сложный энергоза-

висимый процесс. Разные медиаторы выделяются в разных частях клет-

ки. Медленно реагирующая субстанция выделяется из фосфолипидов

клеточных мембран. Гистамин, серотонин, гепарин и фактор хемотаксиса

133

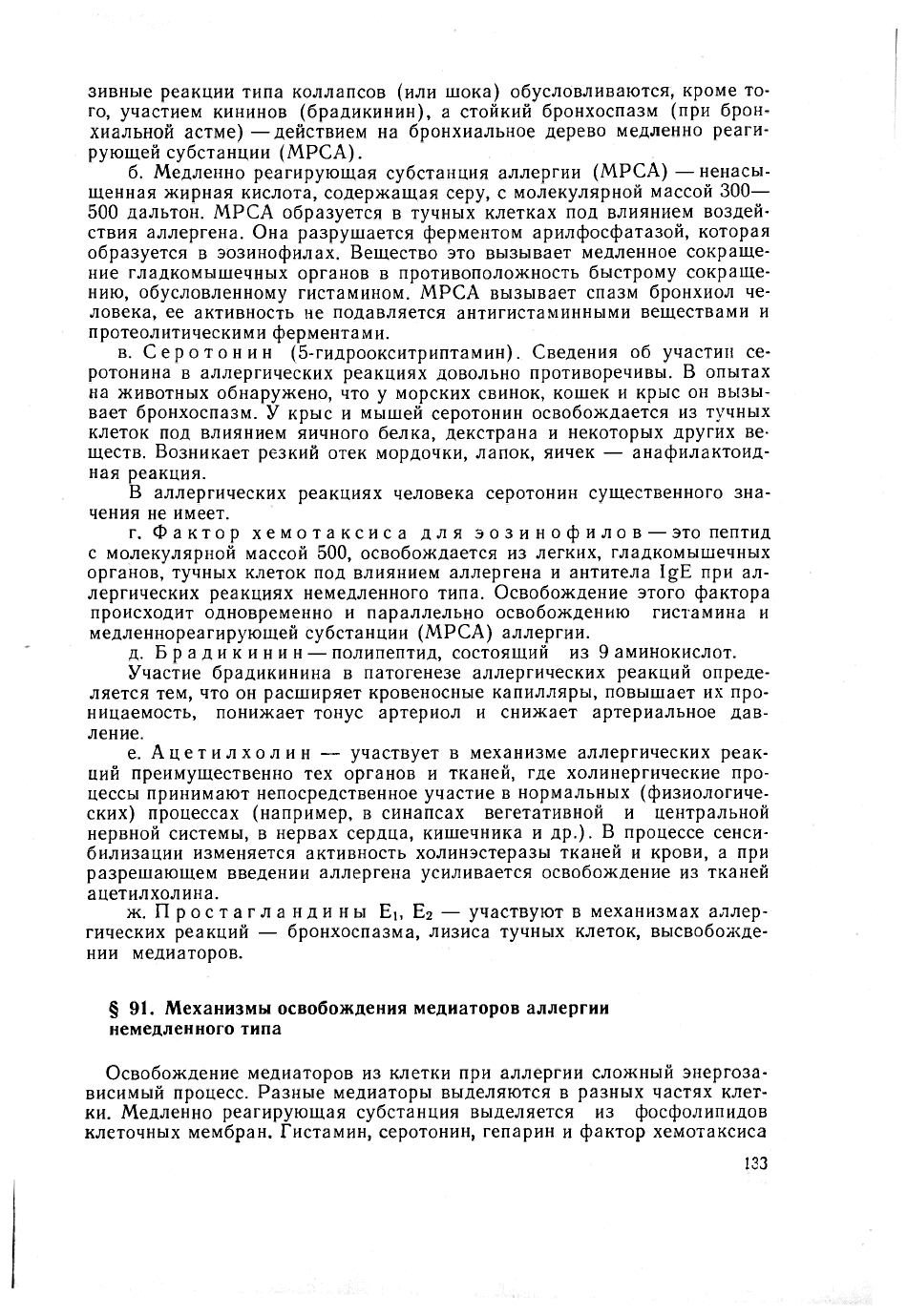

Антиген Антиген ЭОЗИНОфИЛОВ — ИЗ Гранул ТуЧНЫХ

клеток. Ацетилхолин выделяется

из пузырьков синаптических

структур нервных клеток.

Присоединение аллергена к

Са

иммуноглобулину E на поверхно-

сти тучных клеток вызывает сна-

чала возбуждающий эффект, ко-

нечным результатом которого яв-

ляется высвобождение содержа-

щихся в гранулах тучных клеток

медиаторов аллергической реак-

ции. Высвобождение медиаторов

тучными клетками является слож-

ным процессом, связанным с по-

треблением энергии, идущим в

присутствии ионов кальция.

Количество высвобождаемых

п

.„ - „ медиаторов сильно зависит от со-

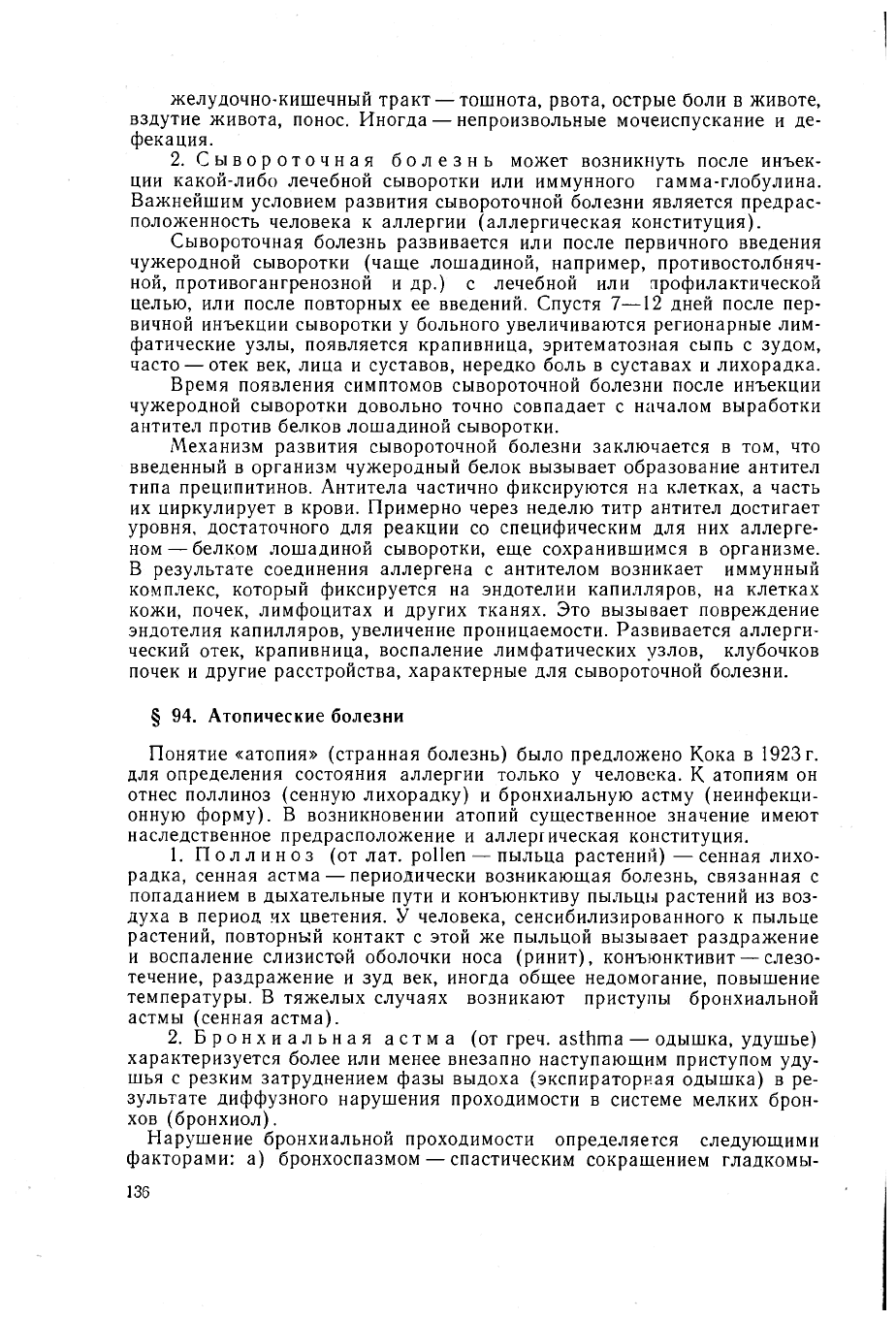

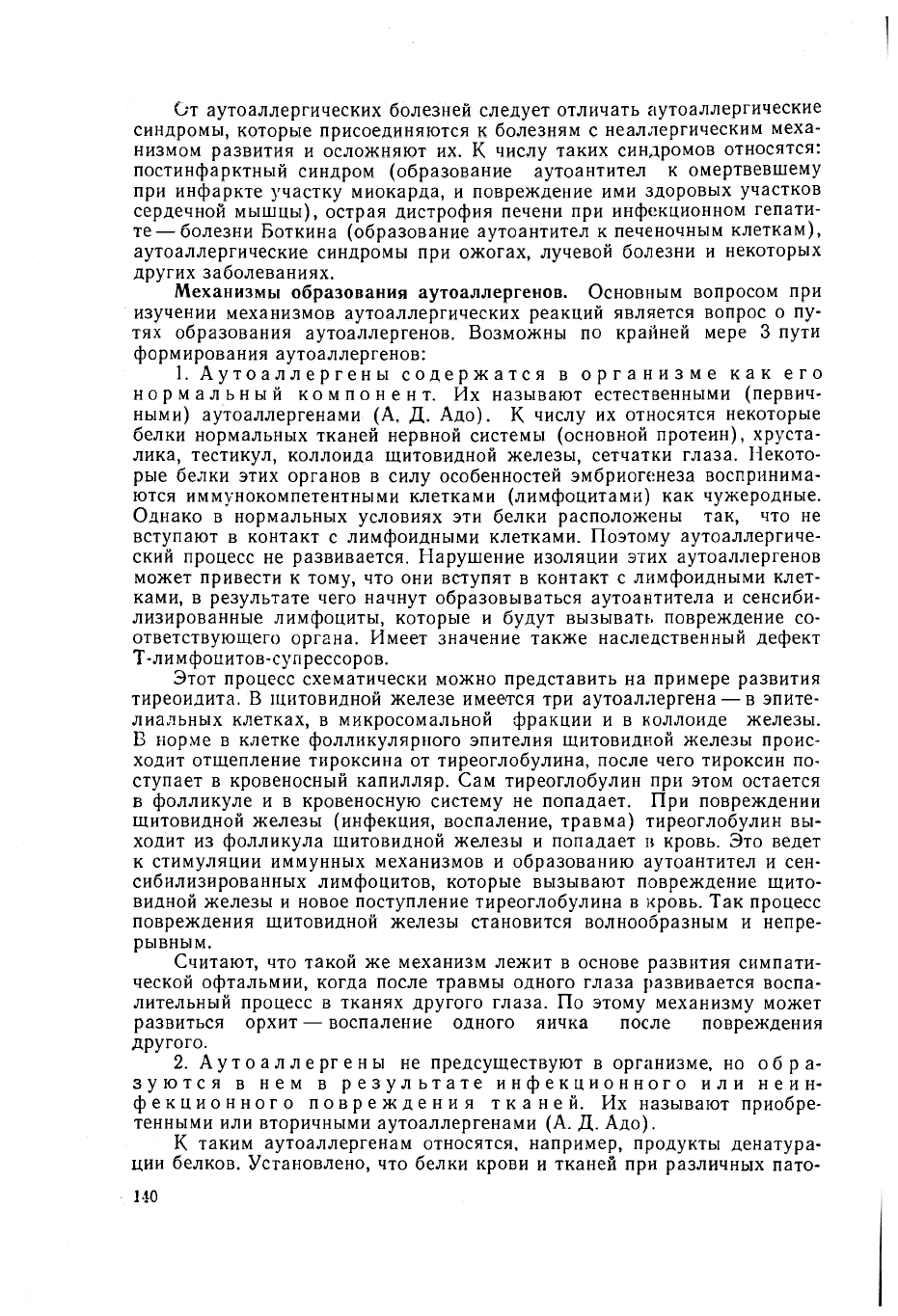

Рис. 12. Схема повреждения тучной клетки.

t

^

держания в тучных клетках

циклического-3, 5'-монофосфата

(цАМФ). Увеличение содержания цАМФ в тучных клетках тормозит

высвобождение ими гистамина. Морфологическим отражением высво-

бождения гистамина является дегрануляция тучных клеток (рис. 12).

Ацетилхолин также вызывает освобождение гистамина, но процесс

этот не сопровождается изменениями обмена цАМФ.

Простагландин E активирует аденилциклазу, вызывает накопление

цАМФ и тормозит освобождение гистамина из клеток.

§ 92. Стадия патофизиологических изменений

Патофизиологическая стадия аллергических реакций представляет со-

бой конечное выражение тех иммунных и патохимических процессов, ко-

торые имели место после внедрения в сенсибилизированный организм

специфического аллергена. Она складывается из реакции поврежденных

аллергеном клеток, тканей, органов и организма в целом.

Аллергическое повреждение отдельных клеток

хорошо изучено на примере клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов,

тромбоцитов), соединительной ткани (гистиоцитов, тучных клеток и др.).

Повреждение распространяется и на нервные, гладкомышечные клетки,

сердечную мышцу и т. д.

Ответная реакция каждой из повреждаемых клеток определяется ее

физиологическими особенностями. Так в нервной клетке возникают про-

цессы возбуждения и торможения, в миофибриллах гладких мышц —

контрактура, в капиллярах усиливается экссудация и эмиграция, зернис-

тые лейкоциты (базофилы и др.) и тучные клетки разбухают и выбрасы-

вают свои гранулы — происходит дегрануляция клетки.

Аллергические повреждения тканей и органов

возникают как результат повреждения клеток, составляющих эту ткань,

с одной стороны, и как результат нарушения нервной и гуморальной ре-

гуляции функций этих органов, с другой. Например, контрактура глад-

ких мышц мелких бронхов дает бронхоспазм и уменьшение просвета воз-

духоносных путей. Однако в сложном механизме расстройства акта ды-

34

хания при бронхиальной астме и возникновении экспираторной одышки

участвует и изменение возбудимости дыхательного центра и чувствитель-

ных нервных окончаний. Возникает интенсивная секреция слизи, закупо-

ривающей просвет бронхиол, расширение капилляров, оплетающих аль-

веолы, и повышение проницаемости стенок капилляров.

Расширение кровеносных сосудов и повышение проницаемости ка-

пилляров, приводящее к выпотеванию жидкой части крови в ткани и об-

условливающее возникновение крапивницы, отека Квинке, зависит как

от действия на сосудистую стенку медиаторов аллергии, так и от рас-

стройства периферической и центральной регуляции сосудистого тонуса.

Общим выражением патофизиологической фазы аллергических реакций

является реакция организма в целом, те или иные аллергические заболе-

вания или аллергические синдромы.

Глава 4

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА У ЧЕЛОВЕКА

Проявления аллергии у человека весьма многообразны как по клини-

ческой картине, так и по механизмам их развития. Многие аллергические

болезни человека развиваются по закономерностям аллергии немедлен-

ного типа. Среди них по патогенезу можно выделить болезни, протекаю-

щие по анафилактическому типу, и болезни атопические.

§ 93. Анафилактические реакции у человека

К заболеваниям человека, протекающим по закономерностям анафи-

лактических реакций, относятся анафилактический шок, сывороточная

болезнь, некоторые случаи крапивницы и отека Квинке.

1. Анафилактический шок у человека самое тяжелое про-

явление аллергии. Его могут вызывать антибиотики (пенициллин и др.),

новокаин, аспирин, витамин Bi и др. Анафилактический шок чаще возни-

кает при инъекции препаратов, однако и прием внутрь, ингаляция, мест-

ное применение в виде мазей, эмульсий иногда у особо чувствительных

лиц может стать причиной шока. У детей анафилактический шок может

возникнуть при употреблении в пищу коровьего молока, яиц, рыбы, оре-

хов и пр.

В литературе описаны случаи смерти младенцев в результате

вдыхания пыли коровьего молока, засохшего в складках и порах пеле-

нок (так называемая «смерть в колыбели»). В крови погибших детей

были обнаружены антитела против белков коровьего молока.

Картина анафилактического шока у человека не однотипна. К наи-

более частым проявлениям анафилактического шока относятся следую-

щие реакции:

сердечно-сосудистая система — сосудистый коллапс, артериальное

давление резко падает, пульс слабый и частый, иногда теряется со-

знание;

органы дыхания — кашель, острый бронхоспазм и нарастающее чув-

ство удушья с затруднением выдоха, чувство препятствия или сдавления

в груди, асфиксия;

нервная система — чувство страха, беспокойства, пульсирующая го-

ловная боль, шум в ушах, проливной пот, иногда сильный кожный зуд,

сопровождающийся крапивницей и отеком Квинке;

135

желудочно-кишечный тракт — тошнота, рвота, острые боли в животе,

вздутие живота, понос. Иногда — непроизвольные мочеиспускание и де-

фекация.

2. Сывороточная болезнь может возникнуть после инъек-

ции какой-либо лечебной сыворотки или иммунного гамма-глобулина.

Важнейшим условием развития сывороточной болезни является предрас-

положенность человека к аллергии (аллергическая конституция).

Сывороточная болезнь развивается или после первичного введения

чужеродной сыворотки (чаще лошадиной, например, противостолбняч-

ной, противогангренозной и др.) с лечебной или профилактической

целью, или после повторных ее введений. Спустя 7—12 дней после пер-

вичной инъекции сыворотки у больного увеличиваются регионарные лим-

фатические узлы, появляется крапивница, эритематозная сыпь с зудом,

часто — отек век, лица и суставов, нередко боль в суставах и лихорадка.

Время появления симптомов сывороточной болезни после инъекции

чужеродной сыворотки довольно точно совпадает с началом выработки

антител против белков лошадиной сыворотки.

Механизм развития сывороточной болезни заключается в том, что

введенный в организм чужеродный белок вызывает образование антител

типа преципитинов. Антитела частично фиксируются на клетках, а часть

их циркулирует в крови. Примерно через неделю титр антител достигает

уровня, достаточного для реакции со специфическим для них аллерге-

ном — белком лошадиной сыворотки, еще сохранившимся в организме.

В результате соединения аллергена с антителом возникает иммунный

комплекс, который фиксируется на эндотелии капилляров, на клетках

кожи, почек, лимфоцитах и других тканях. Это вызывает повреждение

эндотелия капилляров, увеличение проницаемости. Развивается аллерги-

ческий отек, крапивница, воспаление лимфатических узлов, клубочков

почек и другие расстройства, характерные для сывороточной болезни.

§ 94. Атопические болезни

Понятие «атопия» (странная болезнь) было предложено Кока в 1923 г.

для определения состояния аллергии только у человека. К атопиям он

отнес поллиноз (сенную лихорадку) и бронхиальную астму (неинфекци-

онную форму). В возникновении атопий существенное значение имеют

наследственное предрасположение и аллергическая конституция.

1. Поллиноз (от лат. pollen — пыльца растений) —-сенная лихо-

радка, сенная астма — периодически возникающая болезнь, связанная с

попаданием в дыхательные пути и конъюнктиву пыльцы растений из воз-

духа в период их цветения. У человека, сенсибилизированного к пыльце

растений, повторный контакт с этой же пыльцой вызывает раздражение

и воспаление слизистой оболочки носа (ринит), конъюнктивит — слезо-

течение, раздражение и зуд век, иногда общее недомогание, повышение

температуры. В тяжелых случаях возникают приступы бронхиальной

астмы (сенная астма).

2. Бронхиальная астма (от греч. asthma—• одышка, удушье)

характеризуется более или менее внезапно наступающим приступом уду-

шья с резким затруднением фазы выдоха (экспираторная одышка) в ре-

зультате диффузного нарушения проходимости в системе мелких брон-

хов (бронхиол).

Нарушение бронхиальной проходимости определяется следующими

факторами: а) бронхоспазмом — спастическим сокращением гладкомы-

136

шечных волокон мелких бронхов с уменьшением их просвета; б) отеком

слизистой оболочки бронхов вследствие повышения проницаемости сте-

нок кровеносных капилляров; в) гиперсекрецией слизистых желез и за-

купоркой бронхов вязким секретом.

Возникшее острое нарушение бронхиальной проходимости усилива-

ется в фазе выдоха, когда нарастает альвеолярное давление, что в

свою очередь приводит к механическому сдавлению мелких бронхов.

3. Крапивница и отек Квинке. Это явления одного поряд-

ка — преходящая припухлость (отек) кожи, слизистых оболочек, иногда

и внутренних органов. В развитии этих состояний большое значение име-

ет наследственность. Известны семьи, члены которых из поколения в по-

коление страдают отеком Квинке.

Причиной крапивницы и отека Квинке могут быть очень многие ал-

лергены, но первое место занимают пищевые продукты.

В механизме возникновения крапивницы и отека Квинке имеет су-

щественное значение освобождение гистамина и других биологически ак-

тивных веществ, вызывающих локальное расширение прекапилляров, ка-

пилляров и вен. Вследствие усиленной экссудации образуется волдырь.

Мучительный зуд при крапивнице зависит от раздражения чувстви-

тельных (болевых) окончаний кожных нервов. При отеке Квинке кож-

ного зуда, как правило, не бывает, так как процесс локализуется в под-

кожном слое, не распространяясь на чувствительные окончания кожных

нервов. Нередко отек Квинке и крапивница возникают от холода. Холод

как аллерген имеет два пути действия:

1) воздействие низких температур на кожу вызывает неспецифиче-

ское повреждение тучных клеток соединительной ткани и освобождение

из них гистамина; 2) низкая температура воздуха способствует измене-

нию антигенных свойств белков кожи и образованию аутоаллергенов.

Против них в организме образуются специфические антитела. Реакция

антитело — аутоаллерген в тканях кожи и вызывает отеки.

Глава 5

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЗАМЕДЛЕННОГО ТИПА

Аллергическими реакциями замедленного (клеточного) типа называ-

ют реакции, возникающие лишь через несколько часов или даже суток

после разрешающего воздействия специфического аллергена. В совре-

менной литературе этот тип реакции называют «гиперчувствительно-

стью замедленного типа».

§ 95. Общая характеристика замедленной аллергии

Аллергические реакции замедленного типа отличаются от немедлен-

ной аллергии следующими признаками:

1. Ответная реакция сенсибилизированного организма на действие

разрешающей дозы аллергена возникает через 6—48 ч.

2. Пассивный перенос замедленной аллергии с помощью сыворотки

сенсибилизированного животного не удается. Следовательно циркулиру-

ющие в крови антитела — иммуноглобулины — не имеют большого зна-

чения в патогенезе замедленной аллергии.

3. Пассивный перенос замедленной аллергии возможен взвесью

лимфоцитов, взятых от сенсибилизированного организма. На поверхнос-

ти этих лимфоцитов появляются химически активные детерминанты (ре-

137

цепторы), с помощью которых лимфоцит соединяется со специфическим

аллергеном, т. е. эти рецепторы функционируют подобно циркулирую-

щим антителам при аллергических реакциях немедленного типа.

4. Возможность пассивной передачи замедленной аллергии у чело-

века обусловлена наличием в сенсибилизированных лимфоцитах так на-

зываемого «фактора переноса», впервые выявленного Лоуренс (1955).

Этим фактором является вещество пептидной природы, имеющее моле-

кулярную массу 700—4000, устойчивое к действию трипсина, ДНК-азы,

РНК-азы. Он не является ни антигеном (малая молекулярная масса), ни

антителом, так как не нейтрализуется антигеном.

§ 96. Виды замедленной аллергии

К замедленной аллергии относятся бактериальная (туберкулиновая)

аллергия, контактные дерматиты, реакции отторжения трансплантата,

аутоаллергические реакции и заболевания и др.

Бактериальная аллергия. Впервые этот тип реагирования был опи-

сан в 1890 г. Робертом Кохом у больных туберкулезом при подкожном

введении им туберкулина. Туберкулин представляет собой фильтрат

бульонной культуры туберкулезной палочки. Лица, не болеющие тубер-

кулезом, дают отрицательную реакцию на туберкулин. У больных тубер-

кулезом через 6—12 ч на месте введения туберкулина появляется крас-

нота, она увеличивается, появляется припухлость, уплотнение. Через

24—48 ч реакция достигает максимума. При особенно сильной реакции

возможен даже некроз кожи. При инъекции малых доз аллергена некроз

отсутствует.

Реакция на туберкулин была первой детально изученной аллергиче-

ской реакцией, поэтому иногда все виды аллергических реакций замед-

ленного типа называют «туберкулиновой аллергией». Замедленные ал-

лергические реакции могут возникать и при других инфекциях — дифте-

рии, скарлатине, бруцеллезе, кокковых, вирусных, грибковых

заболеваниях, при профилактических и лечебных вакцинациях и пр.

В клинике кожные аллергические реакции замедленного типа ис-

пользуются для определения степени сенсибилизации организма при ин-

фекционных заболеваниях — реакции Пирке и Манту при туберкулезе,

реакция Бюрне — при брюцеллезе и др.

Замедленные аллергические реакции в сенсибилизированном орга-

низме могут возникать не только в коже, но и в других органах и тканях,

например в роговице, бронхах, паренхиматозных органах.

В эксперименте туберкулиновая аллергия легко получается у мор-

ских свинок, сенсибилизированных вакциной БЦЖ.

При введении таким свинкам туберкулина в кожу у них развивает-

ся, как и у человека, кожная аллергическая реакция замедленного типа.

Гистологически реакция характеризуется в виде воспаления с инфильт-

рацией лимфоцитами. Образуются также гигантские многоядерные клет-

ки, светлые клетки, производные гистиоцитов — эпителиоидные клетки.

При введении туберкулина сенсибилизированной свинке в кровь, у

нее развивается туберкулиновый шок.

Контактной аллергией называется кожная реакция (контактный

дерматит), которая возникает в результате длительного контакта разно-

образных химических веществ с кожей.

Контактная аллергия чаще возникает к низкомолекулярным вещест-

вам органического и неорганического происхождения, обладающим спо-

138

собностью соединяться с белками кожи: различные химические вещества

(фенолы, пикриловая кислота, динитрохлорбензол и др.), краски (ур-

сол и его производные), металлы (соединения платины, кобальта, нике-

ля), моющие, косметические средства и др. В коже они соединяются с

белками (проколлагенами) и приобретают аллергенные свойства. Спо-

собность соединяться с белками прямо пропорциональна аллергенной

активности этих веществ. При контактном дерматите воспалительная

реакция развивается преимущественно в поверхностных слоях кожи —

возникает инфильтрация кожи мононуклеарными лейкоцитами, дегене-

рация и отслойка эпидермиса.

Реакции отторжения трансплантата. Как известно, истинное при-

живление пересаженной ткани или органа возможно только при ауто-

трансплантации или сингенной трансплантации (изотрансплантации) у

однояйцевых близнецов и инбредных животных. В случаях пересадки ге-

нетически чужеродной ткани пересаженные ткань или орган отторгают-

ся. Отторжение трансплантата является результатом аллергической ре-

акции замедленного типа (см. § 98—100).

§ 97. Аутоаллергия

К аллергическим реакциям замедленного типа относится большая

группа реакций и заболеваний, возникающих в результате повреждения

клеток и тканей аутоаллергенами, т. е. аллергенами, возникшими в са-

мом организме. Это состояние называется аутоаллергией и характеризу-

ет способность организма реагировать на свои собственные белки.

Обычно в организме имеется приспособление, с помощью которого

иммунологические механизмы отличают собственные белки от чужерод-

ных. В норме в организме к собственным белкам и компонентам тела

имеется толерантность (устойчивость), т. е. против собственных белков

не образуются антитела и сенсибилизированные лимфоциты, поэтому

собственные ткани и не повреждаются. Предполагают, что торможение

иммунного ответа на собственные аутоантигены реализуют Т-лимфоци-

ты-супрессоры. Наследственный дефект в работе Т-супрессоров и приво-

дит к тому, что сенсибилизированные лимфоциты повреждают ткани

собственного хозяина, т. е. возникает аутоаллергическая реакция. Если

эти процессы становятся достаточно выраженными, то аутоаллергиче-

ская реакция переходит в аутоаллергическую болезнь.

В связи с тем, что ткани повреждаются собственными иммунными

механизмами, аутоаллергию еще называют аутоагрессией, а аутоаллер-

гические болезни — аутоиммунными болезнями. Иногда и то и другое

называют иммунопатологией. Однако последний термин неудачен и

пользоваться им как синонимом аутоаллергии не следует, ибо иммунопа-

тология— это очень широкое понятие и в него, кроме аутоаллергии, еще

входят: а) иммунодефицитные болезни, т. е. заболевания, связанные или

с выпадением способности образовывать какие-либо иммуноглобулины

и связанные с этими иммуноглобулинами антитела, или с выпадением

способности образовывать сенсибилизированные лимфоциты; б) иммуно-

пролиферативные болезни, т. е. заболевания, связанные с избыточным

образованием какого-либо класса иммуноглобулинов.

К аутоаллергическим болезням относятся: системная красная вол-

чанка, некоторые виды гемолитических анемий, тяжелая миастения

(псевдопаралитическая форма мышечной слабости), ревматоидный арт-

рит, гломерулонефрит, тиреоидит Хасимото и ряд других заболеваний.

139

От аутоаллергических болезней следует отличать аутоаллергические

синдромы, которые присоединяются к болезням с неаллергическим меха-

низмом развития и осложняют их. К числу таких синдромов относятся:

постинфарктный синдром (образование аутоантител к омертвевшему

при инфаркте участку миокарда, и повреждение ими здоровых участков

сердечной мышцы), острая дистрофия печени при инфекционном гепати-

те— болезни Боткина (образование аутоантител к печеночным клеткам),

аутоаллергические синдромы при ожогах, лучевой болезни и некоторых

других заболеваниях.

Механизмы образования аутоаллергенов. Основным вопросом при

изучении механизмов аутоаллергических реакций является вопрос о пу-

тях образования аутоаллергенов. Возможны по крайней мере 3 пути

формирования аутоаллергенов:

1. Аутоаллергены содержатся в организме как его

нормальный компонент. Их называют естественными (первич-

ными) аутоаллергенами (А. Д. Адо). К числу их относятся некоторые

белки нормальных тканей нервной системы (основной протеин), хруста-

лика, тестикул, коллоида щитовидной железы, сетчатки глаза. Некото-

рые белки этих органов в силу особенностей эмбриогенеза воспринима-

ются иммунокомпетентными клетками (лимфоцитами) как чужеродные.

Однако в нормальных условиях эти белки расположены так, что не

вступают в контакт с лимфоидными клетками. Поэтому аутоаллергиче-

ский процесс не развивается. Нарушение изоляции этих аутоаллергенов

может привести к тому, что они вступят в контакт с лимфоидными клет-

ками, в результате чего начнут образовываться аутоантитела и сенсиби-

лизированные лимфоциты, которые и будут вызывать повреждение со-

ответствующего органа. Имеет значение также наследственный дефект

Т-лимфонитов-супрессоров.

Этот процесс схематически можно представить на примере развития

тиреоидита. В щитовидной железе имеется три аутоаллергена — в эпите-

лиальных клетках, в микросомальной фракции и в коллоиде железы.

В норме в клетке фолликулярного эпителия щитовидной железы проис-

ходит отщепление тироксина от тиреоглобулина, после чего тироксин по-

ступает в кровеносный капилляр. Сам тиреоглобулин при этом остается

в фолликуле и в кровеносную систему не попадает. При повреждении

щитовидной железы (инфекция, воспаление, травма) тиреоглобулин вы-

ходит из фолликула щитовидной железы и попадает в кровь. Это ведет

к стимуляции иммунных механизмов и образованию аутоантител и сен-

сибилизированных лимфоцитов, которые вызывают повреждение щито-

видной железы и новое поступление тиреоглобулина в кровь. Так процесс

повреждения щитовидной железы становится волнообразным и непре-

рывным.

Считают, что такой же механизм лежит в основе развития симпати-

ческой офтальмии, когда после травмы одного глаза развивается воспа-

лительный процесс в тканях другого глаза. По этому механизму может

развиться орхит—воспаление одного яичка после повреждения

другого.

2. А у т о а л л е рг е н ы не предсуществуют в организме, но обра-

зуются в нем в результате инфекционного или неин-

фекционного повреждения тканей. Их называют приобре-

тенными или вторичными аутоаллергенами (А. Д. Адо).

К таким аутоаллергенам относятся, например, продукты денатура-

ции белков. Установлено, что белки крови и тканей при различных пато-

140