Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология

Подождите немного. Документ загружается.

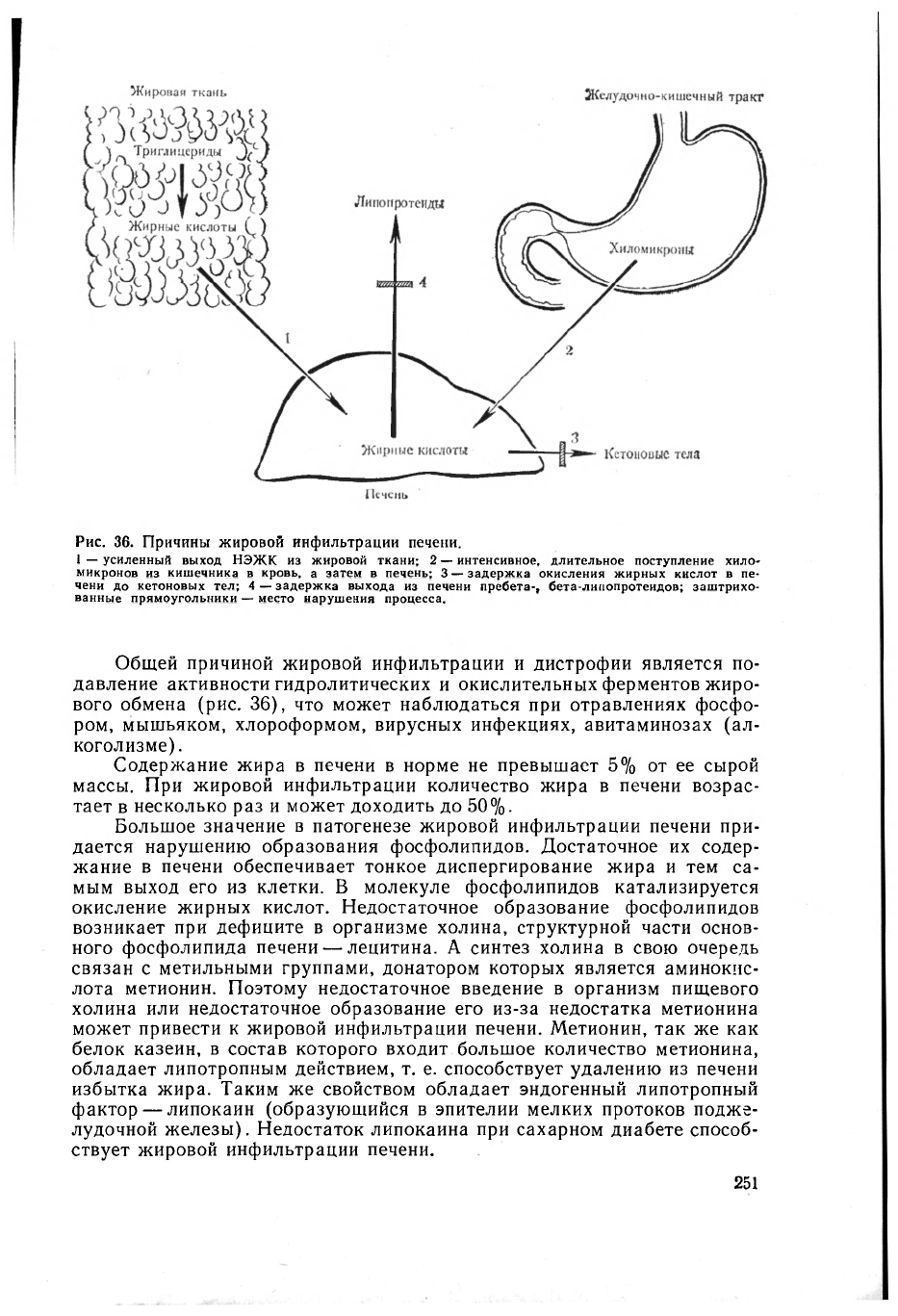

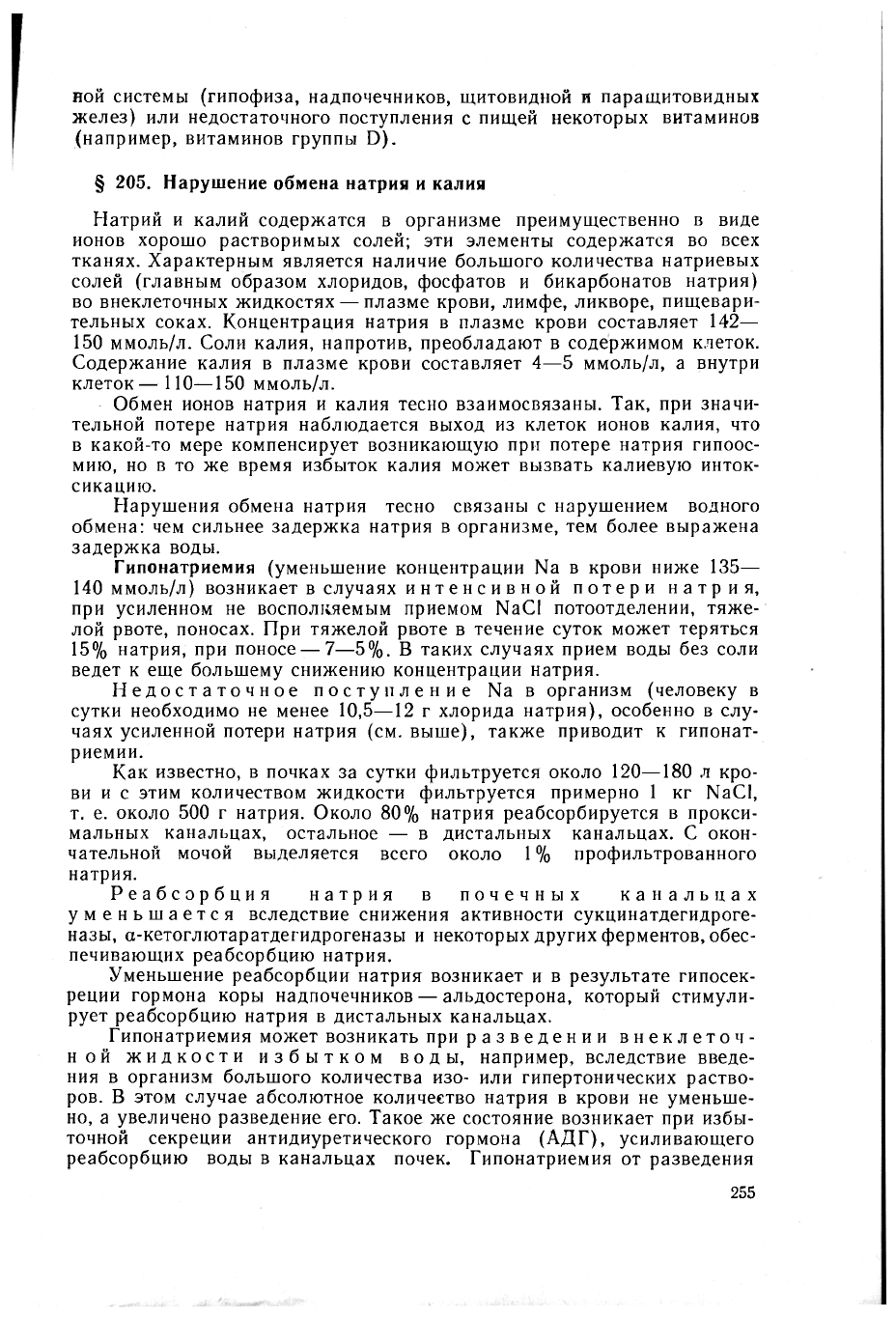

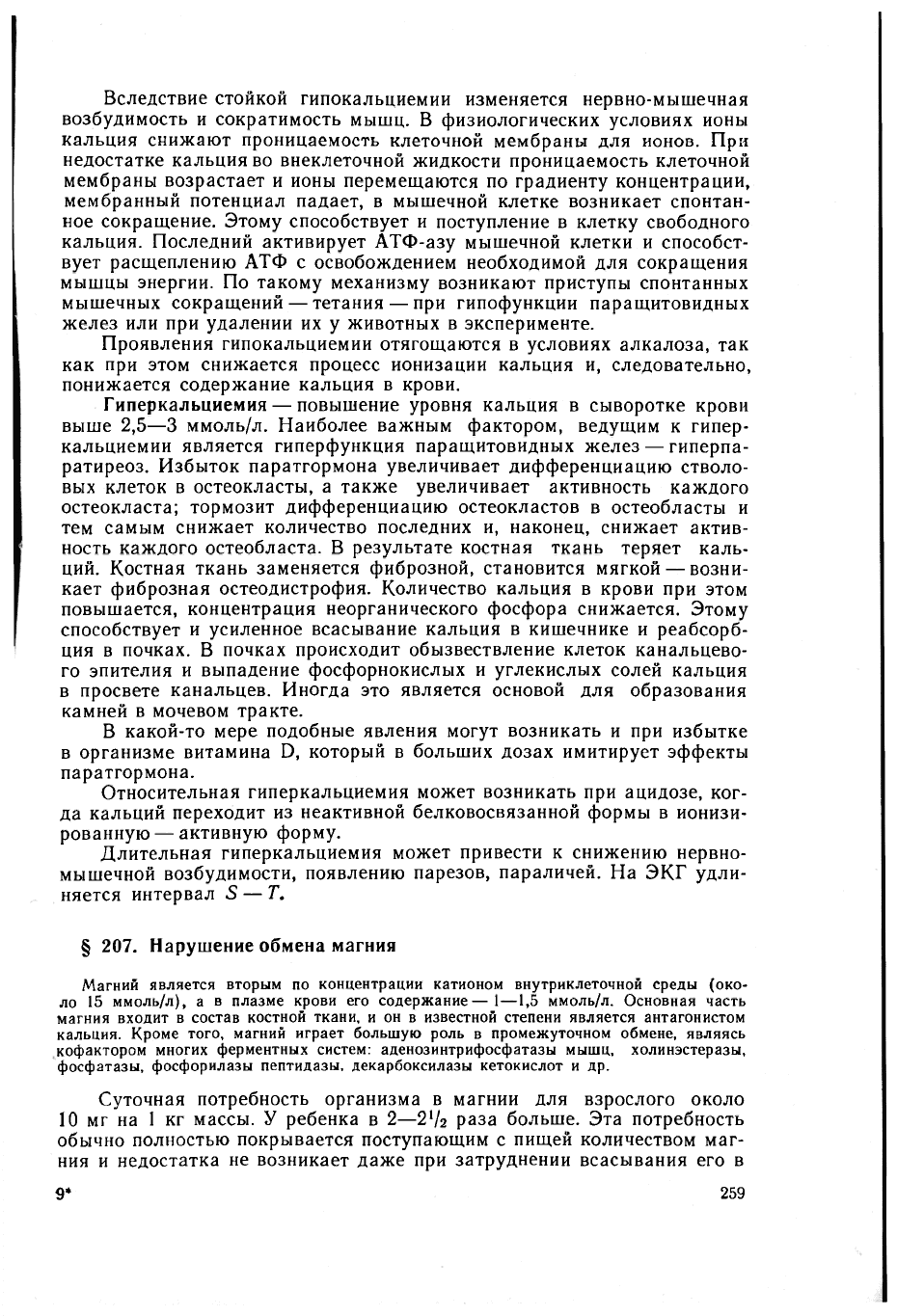

Рис. 36. Причины жировой инфильтрации печени.

1 —

усиленный

выход НЭЖК из жировой ткани; 2 — интенсивное, длительное поступление хило-

микронов из кишечника в кровь, а затем в печень; 3 — задержка окисления жирных кислот в пе-

чени до кетоновых тел; 4 — задержка выхода из печени пребета-, бета-липопротеидов; заштрихо-

ванные прямоугольники — место нарушения процесса.

Общей причиной жировой инфильтрации

и

дистрофии является по-

давление активности гидролитических

и

окислительных ферментов жиро-

вого обмена (рис. 36), что может наблюдаться при отравлениях фосфо-

ром, мышьяком, хлороформом, вирусных инфекциях, авитаминозах (ал-

коголизме)

.

Содержание жира

в

печени

в

норме не превышает 5% от ее сырой

массы. При жировой инфильтрации количество жира

в

печени возрас-

тает в несколько раз и может доходить до 50%

•

Большое значение

в

патогенезе жировой инфильтрации печени при-

дается нарушению образования фосфолипидов. Достаточное

их

содер-

жание

в

печени обеспечивает тонкое диспергирование жира

и

тем

са-

мым выход его из клетки.

В

молекуле фосфолипидов катализируется

окисление жирных кислот. Недостаточное образование фосфолипидов

возникает при дефиците

в

организме холина, структурной части основ-

ного фосфолипида печени — лецитина.

А

синтез холина

в

свою очередь

связан

с

метальными группами, донатором которых является аминокис-

лота метионин. Поэтому недостаточное введение

в

организм пищевого

холина или недостаточное образование его из-за недостатка метионина

может привести

к

жировой инфильтрации печени. Метионин, так же как

белок казеин,

в

состав которого входит большое количество метионина,

обладает липотропным действием, т. е. способствует удалению из печени

избытка жира. Таким же свойством обладает эндогенный липотропный

фактор — липокаин (образующийся

в

эпителии мелких протоков подже-

лудочной железы). Недостаток липокаина при сахарном диабете способ-

ствует жировой инфильтрации печени.

251

§ 202. Нарушение промежуточного обмена жира

Относительно стабильными продуктами межуточного обмена высших

жирных кислот являются ацетон, ацетоуксусная

и

бета-оксимасляная

кислоты,

так

называемые кетоновые

или

ацетоновые тела,

образующиеся

в

основном

в

печени и окисляющиеся до CO

2

и H

2

O

в

дру-

гих тканях

и

органах (мышцы, легкие, почки

и

др.). При некоторых

патологических процессах

и

болезнях (сахарный диабет, голодание —

полное или исключительно углеводное, длительных инфекциях

с

высо-

кой температурой, гипоксии, заболеваниях паренхимы печени

и

др.) со-

держание ацетоновых тел

в

крови может резко повыситься (в норме их

содержание не превышает 0,02—0,04 г/л) (2—4 мг%). Ацетонемия при-

водит

к

появлению кетоновых

и

ацетоновых тел

в

моче — ацетурии. Аце-

тон выделяется не только через почки, но

и

через легкие

с

выдыхаемыми

газами

и с

потом. От больного при этом пахнет ацетоном.

Механизмы, приводящие

к

увеличению кетоновых тел

в

крови (ке-

тозу), достаточно сложны.

1. Одной

из

основных причин развития кетоза является дефицит

углеводов (например, при сахарном диабете, голодании), который при-

водит

к

обеднению печени гликогеном

и

усиленному поступлению

в

нее

жира, где и происходит окисление жирных кислот до ацетоуксусной кис-

лоты. Этому способствует также недостаточный ресинтез высших жир-

Углеводы Жирные кислоты Аминокислоты

4

Ацетилкоэнзим А

\

Вета-оксибетаметилглютараг

Пируват

Щавелевоуксусная

кислота

Цитрат

а -кетоглютарат

/

H

2

CHCO

Глютамат

Редуктаза

I

I

\

Холестерин

6

Диацилаза

I

I

*

Кетоновые

тела

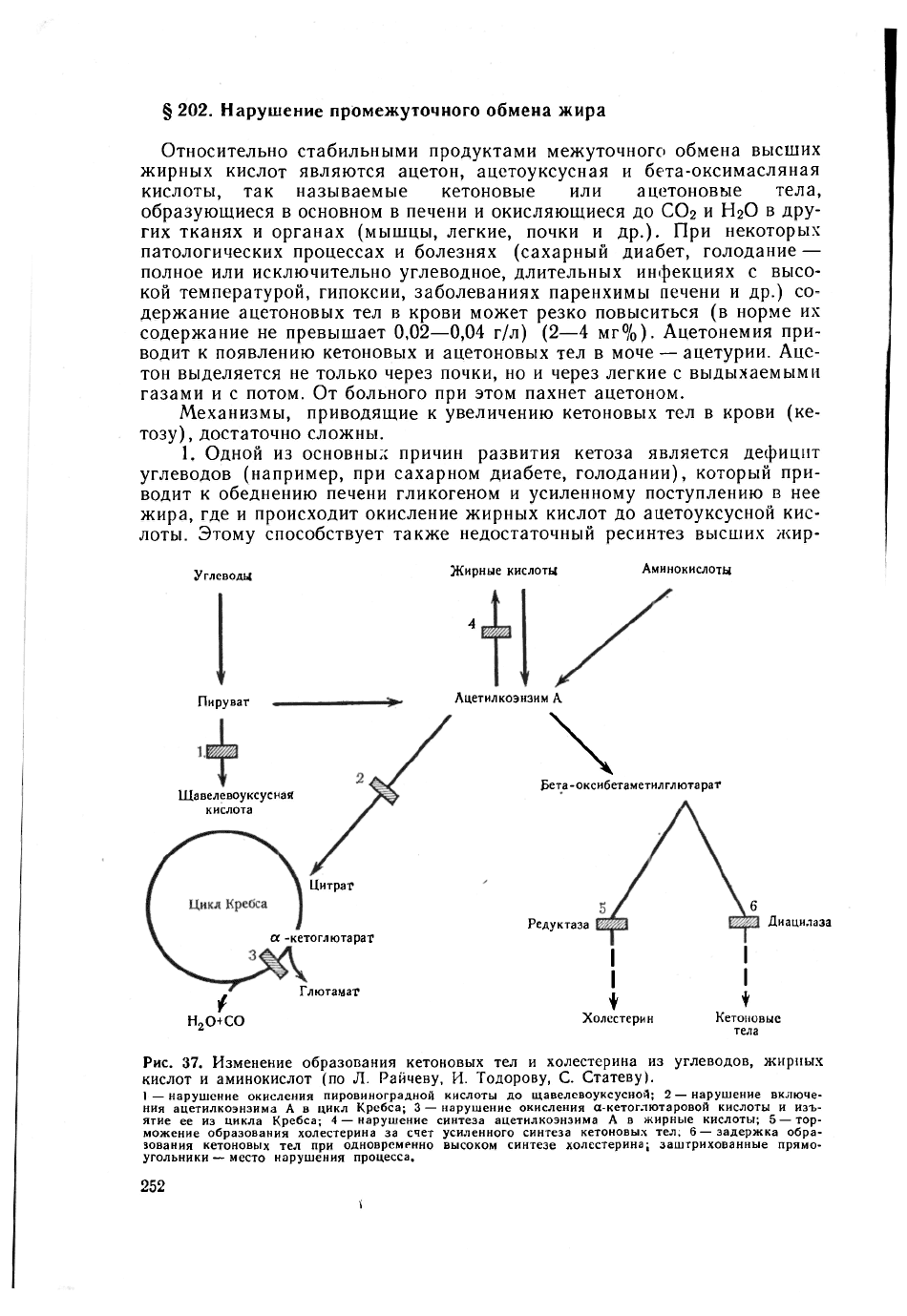

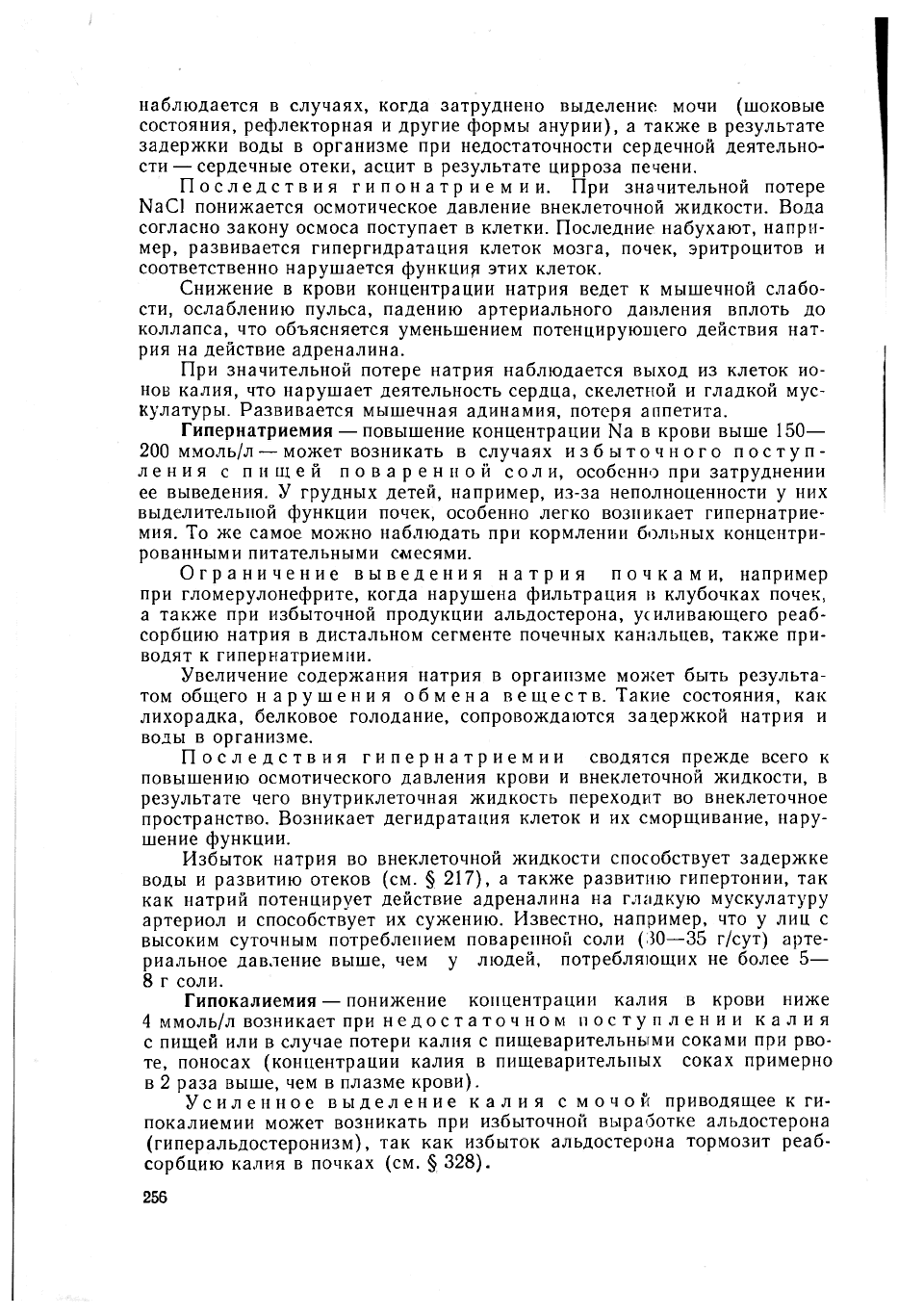

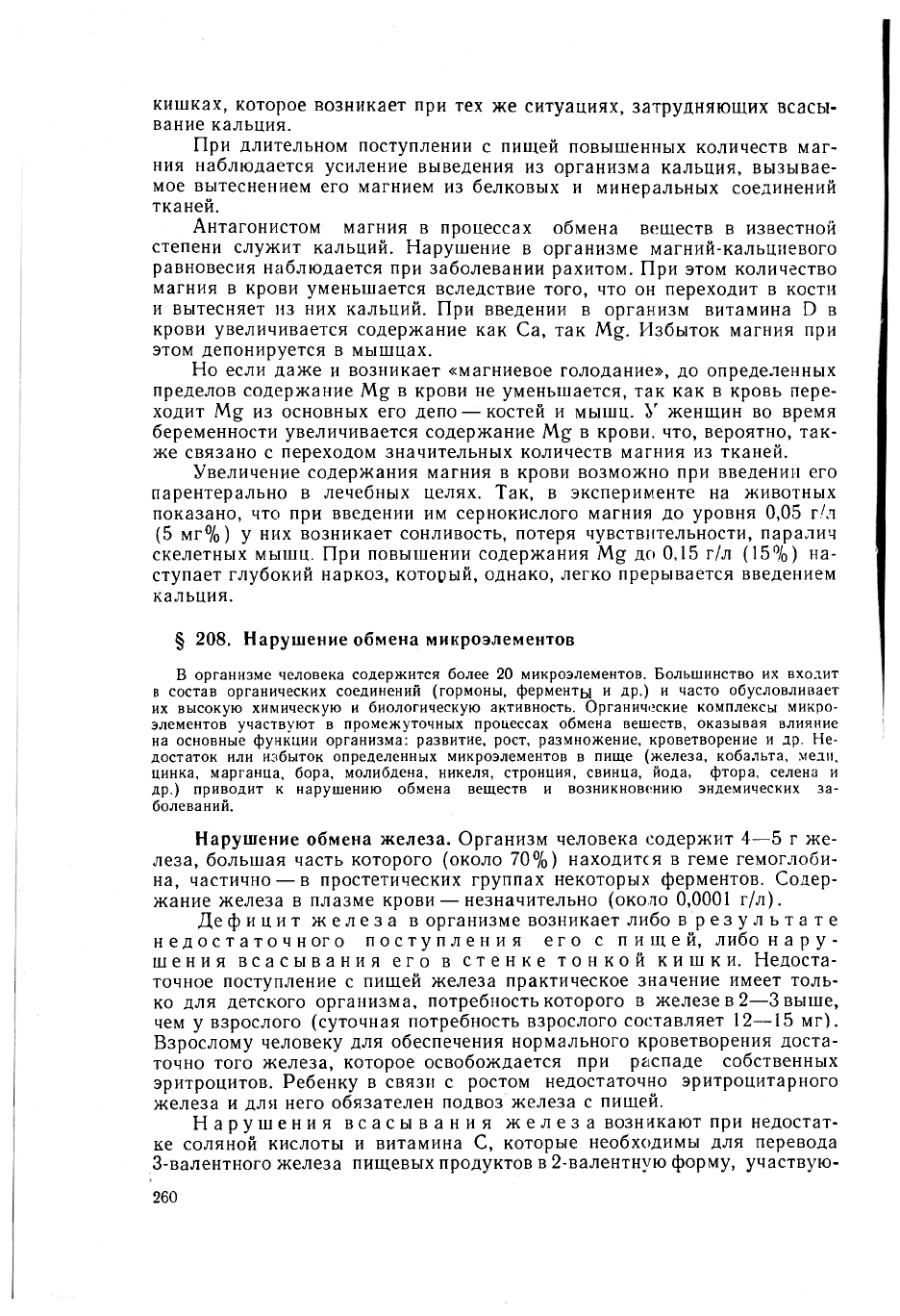

Рис. 37. Изменение образования кетоновых тел

и

холестерина

из

углеводов, жирных

кислот

и

аминокислот (по

Л.

Райчеву,

И.

Тодорову,

С.

Статеву).

!—нарушение окисления пировиноградной кислоты до щавелевоуксусной; 2— нарушение включе-

ния ацетилкоэнзима А в цикл Кребса; 3 — нарушение окисления а-кетоглютаровой кислоты и изъ-

ятие ее из цикла Кребса; 4 — нарушение синтеза ацетилкоэнзима А в жирные кислоты; 5 — тор-

можение образования холестерина за счет усиленного синтеза кетоновых тел; 6 — задержка обра-

зования кетоновых тел при одновременно высоком синтезе холестерина; заштрихованные прямо-

угольники — место нарушения процесса.

252

•j

ных кислот из кетоновых тел и нарушение окисления их в трикарбоно-

вом (лимонном) цикле. Для ресинтеза необходима энергия гликолиза.

Недостаточное окисление кетоновых тел связано также с дефицитом со

единений, образующихся нри промежуточном обмене углеводов (пиро-

виноградная и щавелевоуксусная кислоты) и являющихся субстратами

цикла трикарбоновых кислот (рис. 37).

2. Важным патогенетическим звеном в развитии кетоза при сахар-

ном диабете является одновременная недостаточность липокаина и ин-

сулина.

3. При поражении печени, вызванном токсино-инфекционными фак-

торами, нарушена гликогенобразовательная функция печени, что способ-

ствует переходу в печень жирных кислот. Здесь образование кетоновых

тел в значительной степени превалирует над их окислением. В результа-

те возникает кетоз и жировая инфильтрация печени.

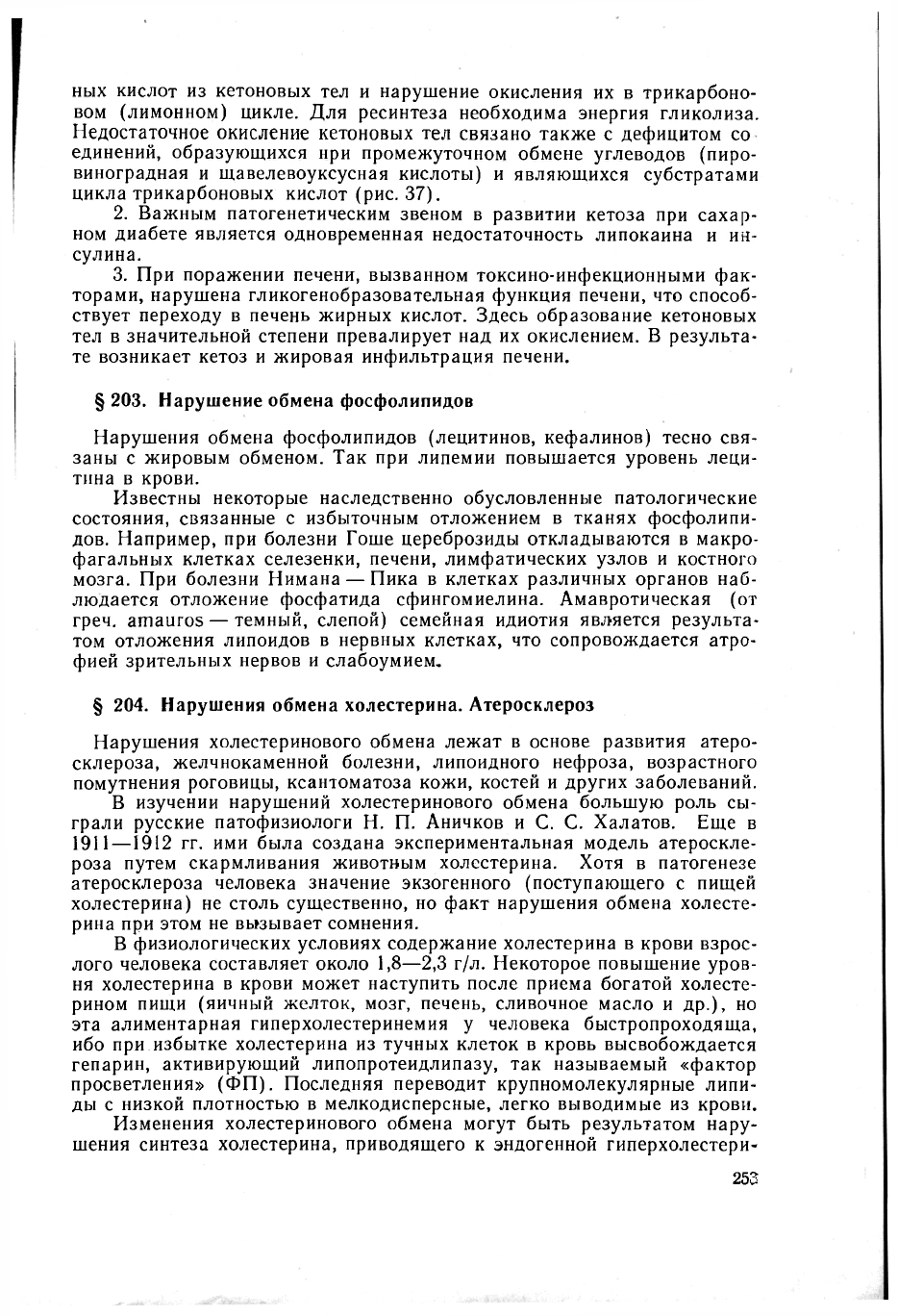

§ 203. Нарушение обмена фосфолипидов

Нарушения обмена фосфолипидов (лецитинов, кефалинов) тесно свя-

заны с жировым обменом. Так при липемии повышается уровень леци-

тина в крови.

Известны некоторые наследственно обусловленные патологические

состояния, связанные с избыточным отложением в тканях фосфолипи-

дов. Например, при болезни Гоше цереброзиды откладываются в макро-

фагальных клетках селезенки, печени, лимфатических узлов и костного

мозга. При болезни Нимана — Пика в клетках различных органов наб-

людается отложение фосфатида сфингомиелина. Амавротическая (от

греч. amauros — темный, слепой) семейная идиотия является результа-

том отложения липоидов в нервных клетках, что сопровождается атро-

фией зрительных нервов и слабоумием.

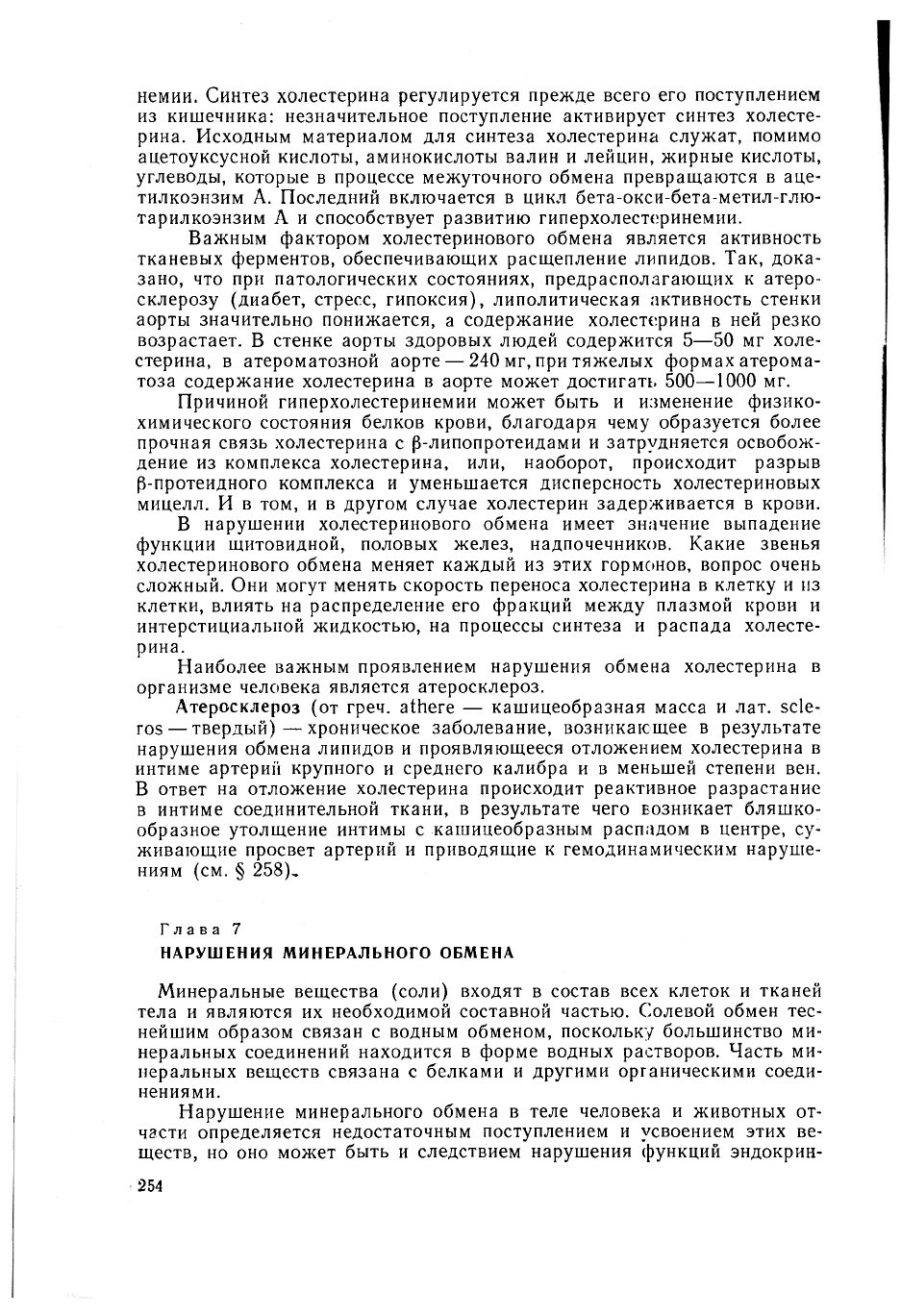

§ 204. Нарушения обмена холестерина. Атеросклероз

Нарушения холестеринового обмена лежат в основе развития атеро-

склероза, желчнокаменной болезни, липоидного нефроза, возрастного

помутнения роговицы, ксантоматоза кожи, костей и других заболеваний.

В изучении нарушений холестеринового обмена большую роль сы-

грали русские патофизиологи Н. П. Аничков и С. С. Халатов. Еще в

1911 —1912 гг. ими была создана экспериментальная модель атероскле-

роза путем скармливания животным холестерина. Хотя в патогенезе

атеросклероза человека значение экзогенного (поступающего с пищей

холестерина) не столь существенно, но факт нарушения обмена холесте-

рина при этом не вызывает сомнения.

В физиологических условиях содержание холестерина в крови взрос-

лого человека составляет около 1,8—2,3 г/л. Некоторое повышение уров-

ня холестерина в крови может наступить после приема богатой холесте-

рином пищи (яичный желток, мозг, печень, сливочное масло и др.), но

эта алиментарная гиперхолестеринемия у человека быстропроходяща,

ибо при избытке холестерина из тучных клеток в кровь высвобождается

гепарин, активирующий липопротеидлипазу, так называемый «фактор

просветления» (ФП). Последняя переводит крупномолекулярные липи-

ды с низкой плотностью в мелкодисперсные, легко выводимые из крови.

Изменения холестеринового обмена могут быть результатом нару-

шения синтеза холестерина, приводящего к эндогенной гиперхолестери-

253

немии. Синтез холестерина регулируется прежде всего его поступлением

из кишечника: незначительное поступление активирует синтез холесте-

рина. Исходным материалом для синтеза холестерина служат, помимо

ацетоуксусной кислоты, аминокислоты валин и лейцин, жирные кислоты,

углеводы, которые в процессе межуточного обмена превращаются в аце-

тилкоэнзим А. Последний включается в цикл бета-окси-бета-метил-глю-

тарилкоэнзим А и способствует развитию гиперхолестеринемии.

Важным фактором холестеринового обмена является активность

тканевых ферментов, обеспечивающих расщепление липидов. Так, дока-

зано, что при патологических состояниях, предрасполагающих к атеро-

склерозу (диабет, стресс, гипоксия), липолитическая активность стенки

аорты значительно понижается, а содержание холестерина в ней резко

возрастает. В стенке аорты здоровых людей содержится 5—50 мг холе-

стерина, в атероматозной аорте — 240 мг, при тяжелых формах атерома-

тоза содержание холестерина в аорте может достигать 500—1000 мг.

Причиной гиперхолестеринемии может быть и изменение физико-

химического состояния белков крови, благодаря чему образуется более

прочная связь холестерина с (3-липопротеидами и затрудняется освобож-

дение из комплекса холестерина, или, наоборот, происходит разрыв

p-протеидного комплекса и уменьшается дисперсность холестериновых

мицелл. И в том, и в другом случае холестерин задерживается в крови.

В нарушении холестеринового обмена имеет значение выпадение

функции щитовидной, половых желез, надпочечников. Какие звенья

холестеринового обмена меняет каждый из этих гормонов, вопрос очень

сложный. Они могут менять скорость переноса холестерина в клетку и из

клетки, влиять на распределение его фракций между плазмой крови и

интерстициалыюй жидкостью, на процессы синтеза и распада холесте-

рина.

Наиболее важным проявлением нарушения обмена холестерина в

организме человека является атеросклероз.

Атеросклероз (от греч. athere — кашицеобразная масса и лат. scle-

ros — твердый)—хроническое заболевание, возникающее в результате

нарушения обмена липидов и проявляющееся отложением холестерина в

интиме артерий крупного и среднего калибра и в меньшей степени вен.

В ответ на отложение холестерина происходит реактивное разрастание

в интиме соединительной ткани, в результате чего возникает бляшко-

образное утолщение интимы с кашицеобразным распадом в центре, су-

живающие просвет артерий и приводящие к гемодинамическим наруше-

ниям (см. § 258).

Глава 7

НАРУШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА

Минеральные вещества (соли) входят в состав всех клеток и тканей

тела и являются их необходимой составной частью. Солевой обмен тес-

нейшим образом связан с водным обменом, поскольку большинство ми-

неральных соединений находится в форме водных растворов. Часть ми-

неральных веществ связана с белками и другими органическими соеди-

нениями.

Нарушение минерального обмена в теле человека и животных от-

части определяется недостаточным поступлением и усвоением этих ве-

ществ, но оно может быть и следствием нарушения функций эндокрин-

254

ной системы (гипофиза, надпочечников, щитовидной и паращитовидных

желез) или недостаточного поступления с пищей некоторых витаминов

(например, витаминов группы D).

§ 205. Нарушение обмена натрия и калия

Натрий и калий содержатся в организме преимущественно в виде

ионов хорошо растворимых солей; эти элементы содержатся во всех

тканях. Характерным является наличие большого количества натриевых

солей (главным образом хлоридов, фосфатов и бикарбонатов натрия)

во внеклеточных жидкостях — плазме крови, лимфе, ликворе, пищевари-

тельных соках. Концентрация натрия в плазме крови составляет 142—

150 ммоль/л. Соли калия, напротив, преобладают в содержимом клеток.

Содержание калия в плазме крови составляет 4—5 ммоль/л, а внутри

клеток—110—150 ммоль/л.

Обмен ионов натрия и калия тесно взаимосвязаны. Так, при значи-

тельной потере натрия наблюдается выход из клеток ионов калия, что

в какой-то мере компенсирует возникающую при потере натрия гипоос-

мию, но в то же время избыток калия может вызвать калиевую инток-

сикацию.

Нарушения обмена натрия тесно связаны с нарушением водного

обмена: чем сильнее задержка натрия в организме, тем более выражена

задержка воды.

Гипонатриемия (уменьшение концентрации Na в крови ниже 135—

140 ммоль/л) возникает в случаях интенсивной потери натрия,

при усиленном не восполкяемым приемом NaCl потоотделении, тяже-

лой рвоте, поносах. При тяжелой рвоте в течение суток может теряться

15% натрия, при поносе — 7—5%. В таких случаях прием воды без соли

ведет к еще большему снижению концентрации натрия.

Недостаточное поступление Na в организм (человеку в

сутки необходимо не менее 10,5—12 г хлорида натрия), особенно в слу-

чаях усиленной потери натрия (см. выше), также приводит к гипонат-

риемии.

Как известно, в почках за сутки фильтруется около 120—180 л кро-

ви и с этим количеством жидкости фильтруется примерно 1 кг NaCl,

т. е. около 500 г натрия. Около 80% натрия реабсорбируется в прокси-

мальных канальцах, остальное — в дистальных канальцах. С окон-

чательной мочой выделяется всего около

1

% профильтрованного

натрия.

Реабсорбция натрия в почечных канальцах

уменьшается вследствие снижения активности сукцинатдегидроге-

назы, а-кетоглютаратдегидрогеназы и некоторых других ферментов, обес-

печивающих реабсорбцию натрия.

Уменьшение реабсорбции натрия возникает и в результате гипосек-

реции гормона коры надпочечников — альдостерона, который стимули-

рует реабсорбцию натрия в дистальных канальцах.

Гипонатриемия может возникать при разведении внеклеточ-

ной жидкости избытком воды, например, вследствие введе-

ния в организм большого количества изо- или гипертонических раство-

ров. В этом случае абсолютное количество натрия в крови не уменьше-

но, а увеличено разведение его. Такое же состояние возникает при избы-

точной секреции антидиуретического гормона (АДГ), усиливающего

реабсорбцию воды в канальцах почек. Гипонатриемия от разведения

255

наблюдается в случаях, когда затруднено выделение мочи (шоковые

состояния, рефлекторная и другие формы анурии), а также в результате

задержки воды в организме при недостаточности сердечной деятельно-

сти— сердечные отеки, асцит в результате цирроза печени.

Последствия гипонатриемии. При значительной потере

NaCl понижается осмотическое давление внеклеточной жидкости. Вода

согласно закону осмоса поступает в клетки. Последние набухают, напри-

мер, развивается гипергидратация клеток мозга, почек, эритроцитов и

соответственно нарушается функции этих клеток.

Снижение в крови концентрации натрия ведет к мышечной слабо-

сти, ослаблению пульса, падению артериального давления вплоть до

коллапса, что объясняется уменьшением потенцирующего действия нат-

рия на действие адреналина.

При значительной потере натрия наблюдается выход из клеток ио-

нов калия, что нарушает деятельность сердца, скелетной и гладкой мус-

кулатуры. Развивается мышечная адинамия, потеря аппетита.

Гипернатриемия — повышение концентрации Na в крови выше 150—

200 ммоль/л — может возникать в случаях избыточного поступ-

ления с пищей поваренной соли, особенно при затруднении

ее выведения. У грудных детей, например, из-за неполноценности у них

выделительной функции почек, особенно легко возникает гипернатрие-

мия. То же самое можно наблюдать при кормлении больных концентри-

рованными питательными смесями.

Ограничение выведения натрия почками, например

при гломерулонефрите, когда нарушена фильтрация Ii клубочках почек,

а также при избыточной продукции альдостерона, усиливающего реаб-

сорбцию натрия в дистальном сегменте почечных канальцев, также при-

водят к гипернатриемии.

Увеличение содержания натрия в оргаинзме может быть результа-

том общего н а р у ш е н и я обмена в е щ е с т в. Такие состояния, как

лихорадка, белковое голодание, сопровождаются задержкой натрия и

воды в организме.

Последствия гипернатриемии сводятся прежде всего к

повышению осмотического давления крови и внеклеточной жидкости, в

результате чего внутриклеточная жидкость переходит во внеклеточное

пространство. Возникает дегидратация клеток и их сморщивание, нару-

шение функции.

Избыток натрия во внеклеточной жидкости способствует задержке

воды и развитию отеков (см. § 217), а также развитию гипертонии, так

как натрий потенцирует действие адреналина на гладкую мускулатуру

артериол и способствует их сужению. Известно, например, что у лиц с

высоким суточным потреблением поваренной соли ( 30—35 г/сут) арте-

риальное давление выше, чем у людей, потребляющих не более 5—

8 г соли.

Гипокалиемия — понижение концентрации калия в крови ниже

4 ммоль/л возникает при недостаточном поступлении калия

с пищей или в случае потери калия с пищеварительными соками при рво-

те, поносах (концентрации калия в пищеварительных соках примерно

в 2 раза выше, чем в плазме крови).

Усиленное выделение калия с мочой приводящее к ги-

покалиемии может возникать при избыточной выработке альдостерона

(гиперальдостеронизм), так как избыток альдостерона тормозит реаб-

сорбцию калия в почках (см. § 328).

256

Последствия гипокалиемии. Гипокалиемия сопровождает-

ся изменением потенциала нервных и мышечных клеток И снижением их

возбудимости. Это ведет к гипорефлексии, мышечной слабости, пониже-

нию моторики желудка и кишечника, снижению сосудистого тонуса.

Нарушаются возбудимость, проводимость и реполяризационные процес-

сы в миокарде. На ЭКГ удлиняется интервал Q — T и снижается воль-

таж зубца Т. В тяжелых случаях возможна остановка сердца. Тяжелая

гипокалиемия и связанные с ней расстройства энергетического обмена в

почечной ткани ведут к нарушению в канальцах почек процессов реаб-

сорбции и секреции различных веществ (воды, сахара, солей и др.).

Гиперкалиемия — повышение концентрации калия в плазме крови

выше 6 ммоль/л — более опасна, чем гипокалиемия. Когда концентрация

калия в плазме достигает 8—13 ммоль/л, возможна смерть в результате

«калиевой интоксикации».

Калиевая интоксикация возникает вследствие понижения

выведения калия почками и усиленного тканевого распада, ведущего к

освобождению тканевого калия. Она может произойти даже от быстрого

переливания значительных количеств крови, так как выход калия из

эритроцитов может иметь место путем диффузии без явлений их ге-

молиза.

Клинически калиевая интоксикация проявляется в парестезиях,

сердечной слабости, аритмиях. На ЭКГ характерны высокий зубец T и

иногда уменьшение или исчезновение зубца Р. Угрожающими признака-

ми калиевой интоксикации являются коллапс, брадикардия, помрачение

сознания. В случае летального исхода смерть наступает от остановки

сердца в фазу диастолы желудочков.

В эксперименте картину, напоминающую клинику калиевой инток-

сикации, можно получить путем удаления коры надпочечников. Вслед-

ствие удаления коры надпочечников выпадает функция альдостерона и

11-дезоксикортикостерона, необходимых для реабсорбции натрия в прок-

симальных почечных канальцах и задержки натрия в организме. Повы-

шенная потеря натрия после экстирпации коры надпочечников ведет к

нарастанию в крови иона-антагониста — калия.

§ 206. Нарушение обмена кальция

Кальций и магний находятся преимущественно в костях в форме

фосфорнокислых и отчасти углекислых и фтористых солей. Кальций в

костной ткани образует нерастворимые соединения типа оксиапатита

Cai

0

(HPO

4

)

6

(OH)

2

, составляющие основу кристаллической структуры

обызвествленных тканей (костей и твердых тканей зубов: эмали, денти-

на и цемента).

Помимо костной ткани, кальций и магний в небольшом ко-

личестве входят также в состав всех других клеток и тканей и биоло-

гических жидкостей. Содержание кальция в плазме крови составляет

2,5 ммол/л, магния — 1—1,5 ммол/л.

Гипокальциемия — уменьшение содержания кальция в крови ниже

2 ммоль/л может быть результатом недостаточного поступления кальция

с пищей, нарушения всасывания ионизированного кальция в кишечнике

и нарушения функции ряда желез внутренней секреции — паращито-

видных, щитовидной, надпочечников и поджелудочной железы.

Потребность взрослых людей в кальции составляет около 8 мг/кг массы. У бере-

менных и кормящих матерей эта потребность возрастает до 24 мг/кг, у грудных детей

9—740 257

потребность в кальции равна 50—55 мг/кг. Количество кальция, которое взрослый или

детский организм должен получить с пищей для того, чтобы удовлетворить указанные

потребности, в очень сильной степени зависит от характера пиши и от содержания в

ней различных соединений, способствующих или тормозящих всасывание кальция в

кишечнике.

Всасывание кальция затрудняется при значительном

избытке в пище фосфора, в силу чего образуется труднорастворимый

трехосновной фосфорнокислый кальций (оптимальное соотношение

Са/Р составляет 1 : 1,3—1,5). Такое же влияние на всасывание кальция

оказывает и избыток в пище жиров, когда образуются почти нераствори-

мые соли кальция с жирными кислотами (кальциевые мыла). Заметно

ухудшается всасывание кальция при наличии в пище значительных ко-

личеств щавелевой кислоты и фитина (гексафосфатинозита), также в

результате образования нерастворимых солей кальция.

Следующим важным фактором, ограничивающим всасывание каль-

ция в тонком кишечнике является недостаток витамина D. Как известно,

витамин D повышает активность пируватдекарбоксилазы, который спо-

собствует переходу пировиноградной кислоты в лимонную и тем самым

создает оптимальную слабокислую среду в кишечной стенке, необходи-

мую для всасывания кальция. Кроме того, витамин D тормозит накопле-

ние кальция митохондриями и ускоряет выход его из этих органелл,

что, видимо, связано со способностью витамина D тормозить процессы

окислительного фосфорилирования в митохондриях. Поэтому при не-

достатке витамина D кальций задерживается в митохондриях клеток

кишечного эпителия и не переходит в кровь. И наконец, при гиповитами-

нозе D снижается активность стимулируемой кальцием АТФ-азы в мик-

роворсинках кишечного эпителия, что также тормозит всасывание

кальция.

Обмен кальция, так же как и тесно связанный с ним обмен

фосфора, очень существенно зависит отсостояния ряда же-

лез внутренней секреции. Наибольшее значение имеет гор-

мон паращитовидных желез — паратгормон.

Гипофункция паращитовидных желез приводит к снижению кон-

центрации ионизированного кальция и увеличению неорганического фос-

фора в крови.

Противоположный эффект на обмен кальция оказывает г о р м о н

щитовидной железы — тиреокальцитонин, который спо-

собствует переходу кальция из плазмы крови в костную ткань. Поэтому

гиперфункция щитовидной железы сопровождается снижением уровня

кальция в крови. Этому способствует и то, что тиреокальцитонин

тормозит реабсорбцию кальция в канальцах почек и кальций теряет-

ся с мочой.

Гормон коры надпочечников — кортизол способствует

значительному повышению выделения кальция как с мочой, так и че-

рез кишечник, так как при этом тормозится всасывание кальция в кишеч-

ной стенке и реабсорбция его в канальцах почек. Это ведет ко вторично-

му гиперпаратиреоидизму. Усиление секреции паратгормона активирует

в кости переход стволовых костных клеток в остеокласты и тормозит пре-

вращение последних в остеобласты. Последний эффект паратгормона

синергичен с действием кортизола—он также тормозит превращение

остеокластов в остеобласты. В результате увеличивается количество

остеокластов и как следствие — резорбция костной ткани и развитие

остеопороза.

258

Вследствие стойкой гипокальциемии изменяется нервно-мышечная

возбудимость и сократимость мышц. В физиологических условиях ионы

кальция снижают проницаемость клеточной мембраны для ионов. При

недостатке кальция во внеклеточной жидкости проницаемость клеточной

мембраны возрастает и ионы перемещаются по градиенту концентрации,

мембранный потенциал падает, в мышечной клетке возникает спонтан-

ное сокращение. Этому способствует и поступление в клетку свободного

кальция. Последний активирует АТФ-азу мышечной клетки и способст-

вует расщеплению АТФ с освобождением необходимой для сокращения

мышцы энергии. По такому механизму возникают приступы спонтанных

мышечных сокращений — тетания — при гипофункции паращитовидных

желез или при удалении их у животных в эксперименте.

Проявления гипокальциемии отягощаются в условиях алкалоза, так

как при этом снижается процесс ионизации кальция и, следовательно,

понижается содержание кальция в крови.

Гиперкальциемия — повышение уровня кальция в сыворотке крови

выше 2,5—3 ммоль/л. Наиболее важным фактором, ведущим к гипер-

кальциемии является гиперфункция паращитовидных желез — гиперпа-

ратиреоз. Избыток паратгормона увеличивает дифференциацию стволо-

вых клеток в остеокласты, а также увеличивает активность каждого

остеокласта; тормозит дифференциацию остеокластов в остеобласты и

тем самым снижает количество последних и, наконец, снижает актив-

ность каждого остеобласта. В результате костная ткань теряет каль-

ций. Костная ткань заменяется фиброзной, становится мягкой — возни-

кает фиброзная остеодистрофия. Количество кальция в крови при этом

повышается, концентрация неорганического фосфора снижается. Этому

способствует и усиленное всасывание кальция в кишечнике и реабсорб-

ция в почках. В почках происходит обызвествление клеток канальцево-

го эпителия и выпадение фосфорнокислых и углекислых солей кальция

в просвете канальцев. Иногда это является основой для образования

камней в мочевом тракте.

В какой-то мере подобные явления могут возникать и при избытке

в организме витамина D, который в больших дозах имитирует эффекты

паратгормона.

Относительная гиперкальциемия может возникать при ацидозе, ког-

да кальций переходит из неактивной белковосвязанной формы в ионизи-

рованную— активную форму.

Длительная гиперкальциемия может привести к снижению нервно-

мышечной возбудимости, появлению парезов, параличей. На ЭКГ удли-

няется интервал 5 — Т.

§ 207. Нарушение обмена магния

Магний является вторым по концентрации катионом внутриклеточной среды (око-

ло 15 ммоль/л), а в плазме крови его содержание—1 —1,5 ммоль/л. Основная часть

магния входит в состав костной ткани, и он в известной степени является антагонистом

кальция. Кроме того, магний играет большую роль в промежуточном обмене, являясь

кофактором многих ферментных систем: аденозинтрифосфатазы мышц, холинэстеразы,

фосфатазы, фосфорилазы пептидазы, декарбоксилазы кетокислот и др.

Суточная потребность организма в магнии для взрослого около

10 мг на 1 кг массы. У ребенка в 2—2'/г раза больше. Эта потребность

обычно полностью покрывается поступающим с пищей количеством маг-

ния и недостатка не возникает даже при затруднении всасывания его в

9*

259

кишках, которое возникает при тех же ситуациях, затрудняющих всасы-

вание кальция.

При длительном поступлении с пищей повышенных количеств маг-

ния наблюдается усиление выведения из организма кальция, вызывае-

мое вытеснением его магнием из белковых и минеральных соединений

тканей.

Антагонистом магния в процессах обмена веществ в известной

степени служит кальций. Нарушение в организме магний-кальциевого

равновесия наблюдается при заболевании рахитом. При этом количество

магния в крови уменьшается вследствие того, что он переходит в кости

и вытесняет из них кальций. При введении в организм витамина D в

крови увеличивается содержание как Ca, так Mg. Избыток магния при

этом депонируется в мышцах.

Но если даже и возникает «магниевое голодание», до определенных

пределов содержание Mg в крови не уменьшается, так как в кровь пере-

ходит Mg из основных его депо — костей и мышц. У женщин во время

беременности увеличивается содержание Mg в крови, что, вероятно, так-

же связано с переходом значительных количеств магния из тканей.

Увеличение содержания магния в крови возможно при введении его

парентерально в лечебных целях. Так, в эксперименте на животных

показано, что при введении им сернокислого магния до уровня 0,05 г/л

(5 мг%) у них возникает сонливость, потеря чувствительности, паралич

скелетных мышц. При повышении содержания Mg до 0,15 г/л (15%) на-

ступает глубокий наркоз, который, однако, легко прерывается введением

кальция.

§ 208. Нарушение обмена микроэлементов

В организме человека содержится более 20 микроэлементов. Большинство их входит

в состав органических соединений (гормоны, ферменты и др.) и часто обусловливает

их высокую химическую и биологическую активность. Органические комплексы микро-

элементов участвуют в промежуточных процессах обмена вешеств, оказывая влияние

на основные функции организма: развитие, рост, размножение, кроветворение и др. Не-

достаток или избыток определенных микроэлементов в пище (железа, кобальта, медн.

цинка, марганца, бора, молибдена, никеля, стронция, свинца, йода, фтора, селена и

др.) приводит к нарушению обмена веществ и возникновению эндемических за-

болеваний.

Нарушение обмена железа. Организм человека содержит 4—5 г же-

леза, большая часть которого (около 70%) находится в геме гемоглоби-

на, частично — в простетических группах некоторых ферментов. Содер-

жание железа в плазме крови — незначительно (около 0,0001 г/л).

Де фи цит железа в организме возникает либо в результате

недостаточного поступления его с пищей, либо н а р у-

шения всасывания его в стенке тонкой кишки. Недоста-

точное поступление с пищей железа практическое значение имеет толь-

ко для детского организма, потребность которого в железе в 2—Звыше,

чем у взрослого (суточная потребность взрослого составляет 12—15 мг).

Взрослому человеку для обеспечения нормального кроветворения доста-

точно того железа, которое освобождается при распаде собственных

эритроцитов. Ребенку в связи с ростом недостаточно эритроцитарного

железа и для него обязателен подвоз железа с пищей.

Нарушения всасывания железа возникают при недостат-

ке соляной кислоты и витамина С, которые необходимы для перевода

3-валентного железа пищевых продуктов в 2-валентную форму, участвую-

260