Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология

Подождите немного. Документ загружается.

дения их стенок. Наиболее частой причиной повышения давления в ле-

гочных капиллярах является недостаточность левого сердца, приводя-

щая к увеличению давления в левом предсердии и в сосудах малого

круга кровообращения. Активный переход жидкости из сосудов в окру-

жающую ткань начинается при этом тогда, когда гидростатическое дав-

ление в капиллярах превышает онкотическое давление крови (около

30 мм рт. ст.).

Прямое повреждение легочных капилляров может быть результатом

бактериальной инфекции (пневмококк), действия боевых отравляющих

веществ (фосген, иприт, люизит и др.).

Отек легких значительно сокращает площадь диффузионной по-

верхности легких, увеличивает толщину легочной мембраны, разделяю-

щей полость альвеол и гемоглобин эритроцитов, приводит к недостаточ-

ному насыщению крови кислородом.

Раздел XIV

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ

Здоровый мужчина среднего роста и нормального сложения с массой

тела в 70 кг потребляет за 1 мин 250—300 мл кислорода и выделяет

около 250 мл углекислого газа. При физической нагрузке потребление

кислорода и соответственно выделение углекислоты увеличиваются в не-

сколько раз. Обеспечение организма нужным количеством кислорода и

выведение углекислого газа возможно лишь при условии нормального

функционирования аппарата дыхания во всех его звеньях — внешнего

(легочного) дыхания, транспорта газов кровыо и внутреннего (тканево-

го и клеточного) дыхания.

Недостаточностью дыхания называется такое состояние легких и

бронхов, при котором не обеспечивается должное насыщение крови кис-

лодором и удаление из нее углекислоты. В некоторых случаях недоста-

точности дыхания в больном организме поддерживается нормальный

уровень кислорода за счет усиленной вентиляции легких.

Глава 1

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ

Недостаточность внешнего дыхания заключается в нарушениях газо-

обмена между альвеолярным воздухом и кровью, омывающей альвеолы.

Возникает она вследствие нарушения вентиляции легких, изменения кро-

вотока в легких и нарушения диффузии газов через альвеолокапилляр-

ную мембрану. В результате меняется газовый состав крови и возникает

одышка.

§ 266. Нарушение вентиляции легких

Вентиляцией легких называется газообмен между атмосферным и аль-

веолярным воздухом. Величина вентиляции зависит от глубины и часто-

ты дыхания.

Показатели вентиляции легких. Для оценки функционального со-

стояния легких в клинической практике применяются следующие пока-

затели:

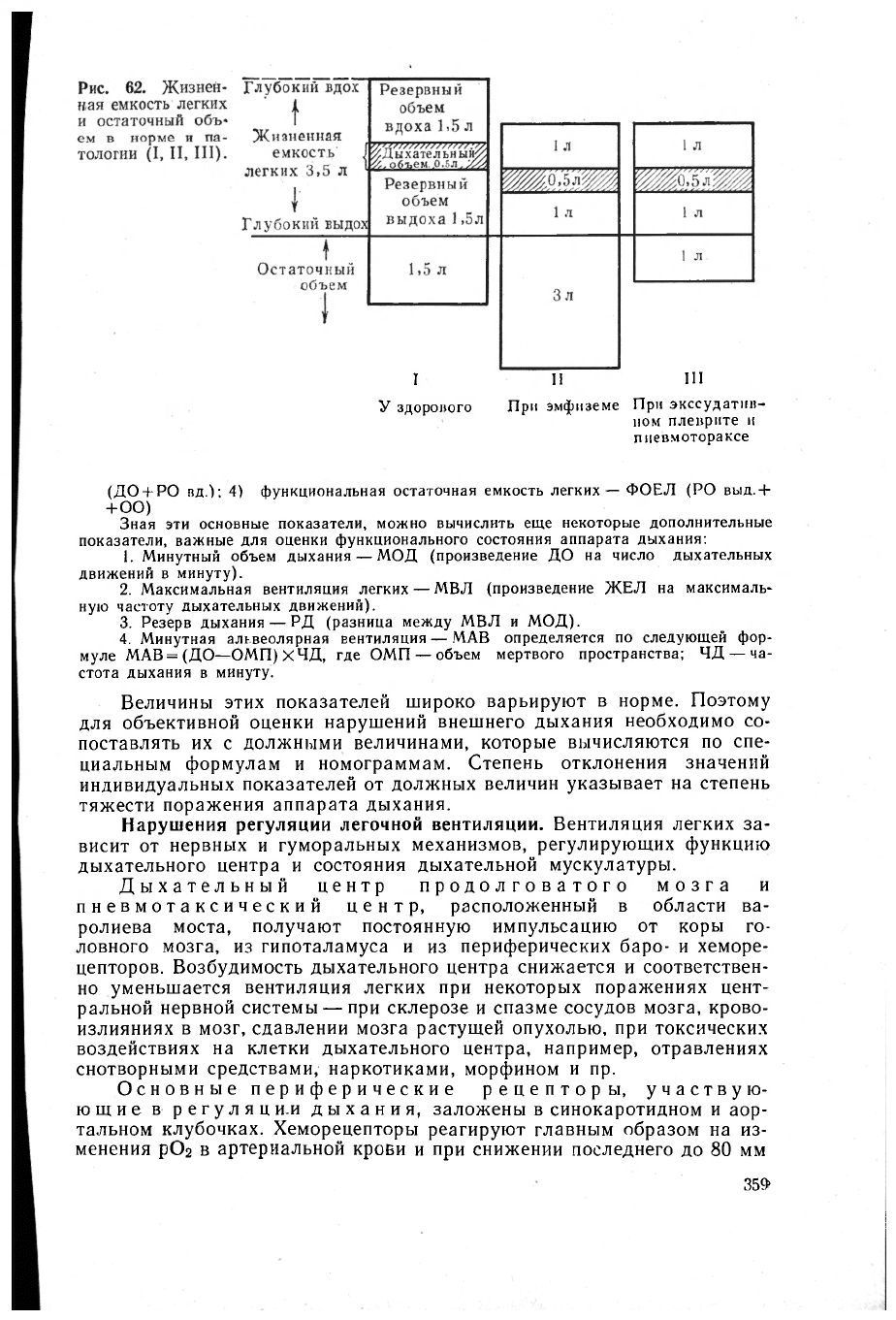

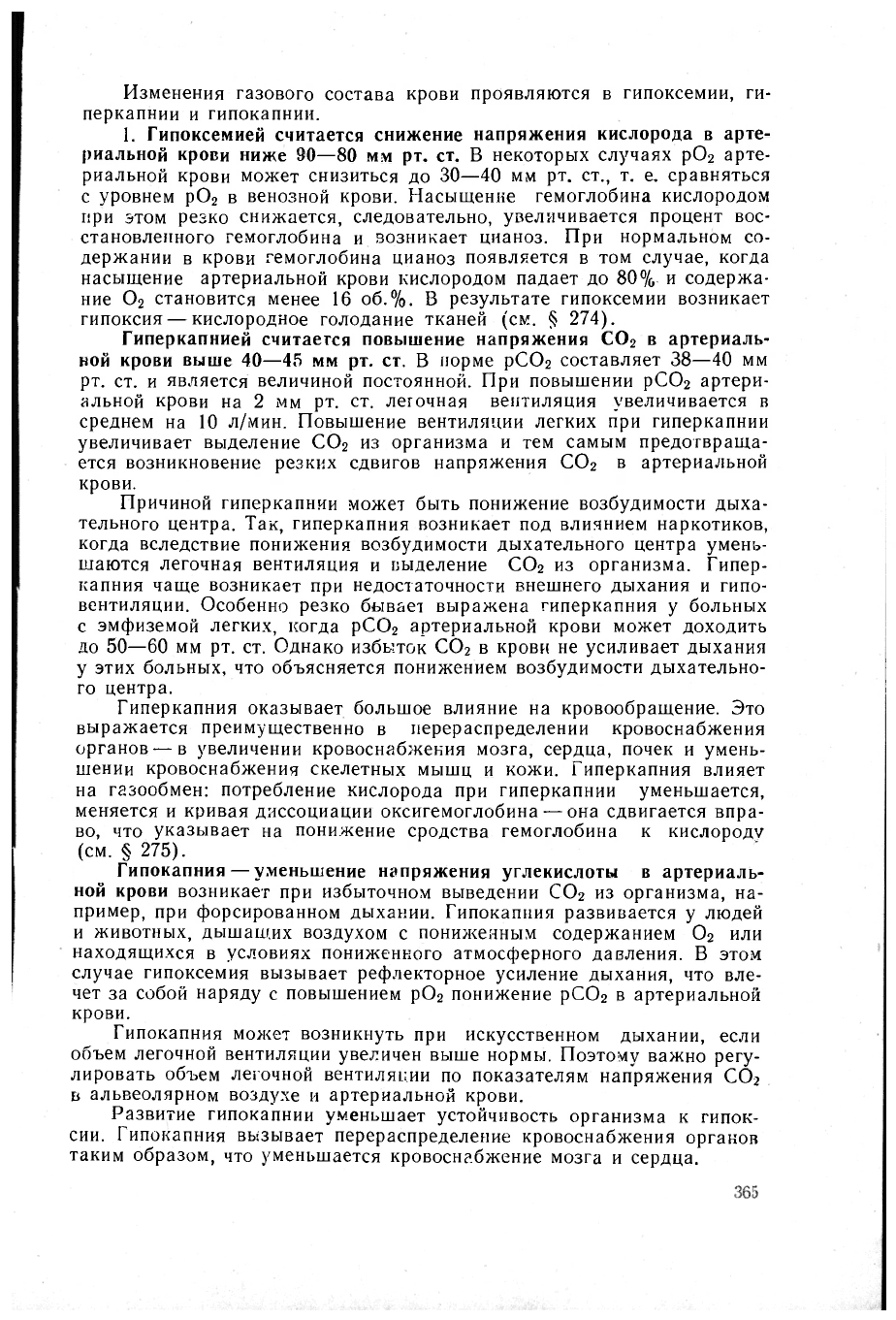

I. Легочные объемы — их четыре (рис. 62): 1) дыхательный объем — ДО; 2) резерв-

ный объем вдоха — PO вдоха (PO вд.); 3) резервный объем выдоха — PO выдоха

(PO выд.); 4) остаточный объем—OO.

II. Легочные емкости — их тоже четыре: 1) жизненная емкость легких — ЖЕЛ (сум-

ма ДО + РО вд+РО выд.); 2) общая емкость легких—ОЕЛ (сумма всех легочных

объемов—ДО + РО вд. + РО выд.+ОО); 3) дыхательная емкость легких — ДЕЛ

353>

I II III

У здорового При эмфиземе При экссудатин-

HOM плеврите и

пневмотораксе

(ДО + РО вд.); 4) функциональная остаточная емкость легких — ФОЕЛ (PO выд.+

+ 00)

Зная эти основные показатели, можно вычислить еще некоторые дополнительные

показатели, важные для оценки функционального состояния аппарата дыхания:

1. Минутный объем дыхания — МОД (произведение ДО на число дыхательных

движений в минуту).

2. Максимальная вентиляция легких — МВЛ (произведение ЖЕЛ на максималь-

ную частоту дыхательных движений).

3. Резерв дыхания — РД (разница между МВЛ и МОД).

4. Минутная альвеолярная вентиляция — MAB определяется по следующей фор-

муле MAB= (ДО—ОМП)ХЧД, где ОМП — объем мертвого пространства; ЧД — ча-

стота дыхания в минуту.

Величины этих показателей широко варьируют в норме. Поэтому

для объективной оценки нарушений внешнего дыхания необходимо со-

поставлять их с должными величинами, которые вычисляются по спе-

циальным формулам и номограммам. Степень отклонения значений

индивидуальных показателей от должных величин указывает на степень

тяжести поражения аппарата дыхания.

Нарушения регуляции легочной вентиляции. Вентиляция легких за-

висит от нервных и гуморальных механизмов, регулирующих функцию

дыхательного центра и состояния дыхательной мускулатуры.

Дыхательный центр продолговатого мозга и

пневмотаксический центр, расположенный в области ва-

ролиева моста, получают постоянную импульсацию от коры го-

ловного мозга, из гипоталамуса и из периферических баро- и хеморе-

цепторов. Возбудимость дыхательного центра снижается и соответствен-

но уменьшается вентиляция легких при некоторых поражениях цент-

ральной нервной системы — при склерозе и спазме сосудов мозга, крово-

излияниях в мозг, сдавлении мозга растущей опухолью, при токсических

воздействиях на клетки дыхательного центра, например, отравлениях

снотворными средствами, наркотиками, морфином и пр.

Основные периферические рецепторы, участвую-

ющие в регуляци.и дыхания, заложены в синокаротидном и аор-

тальном клубочках. Хеморецепторы реагируют главным образом на из-

менения рОг в артериальной крови и при снижении последнего до 80 мм

353>

рт. ст. и ниже возникает гипервентиляция легких. Механорецепторы,

чувствительные к колебаниям артериального давления, уменьшают ле-

гочную вентиляцию при повышении давления и усиливают ее — при по-

нижении артериального давления.

Чувствительные окончания блуждающих нервов в

стенках альвеол реагируют на изменения внутриальвеолярного давле-

ния и соответственно на растяжение легких. В физиологических услови-

ях возбуждение рецепторов легких обеспечивает автоматическую смену

вдоха выдохом—рефлекс Геринга — Брейера. Изменения возбудимости

рецепторов растяжения изменяют дыхательный объем. Например, при

воспалении легких, когда вследствие накопления в альвеолах кислого

экссудата возбудимость рецепторов повышается, акт вдоха прерывается

быстрее, чем в норме, дыхание становится поверхностным.

Возбудимость дыхательного центра и вентиляция легких зависят от

напряжения CO

2

(рС0

2

) и величины рН крови. Повышение рС0

2

в аль-

веолярном воздухе всего на 0,2—0,3% увеличивает вентиляцию легких

почти втрое, тогда как уменьшение ее ведет к торможению дыхательно-

го центра. Даже небольшое снижение рН крови (до 7,3 против 7,36 в

норме) увеличивает вентиляцию легких. Повышение рН (алкалоз)

уменьшает вентиляцию.

Вентиляция и дыхательная мускулатура. Вентиляция легких опреде-

ляется состоянием дыхательной мускулатуры — межреберных дыхатель-

ных мышц и диафрагмы. Нарушения функции дыхательных мышц могут

возникнуть в результате поражения самих мышц (миозиты, атрофия

мышц и др.) или нарушения их иннервации (столбняк, ботулизм, полио-

миелит, тяжелая миастения, действие миорелаксантов).

Наиболее выраженные нарушения вентиляции возникают вследст-

вие поражения диафрагмальных нервов или диафрагмальных мотоней-

ронов в шейной части спинного мозга. Эти поражения сопровождаются

параличом диафрагмы, в результате чего диафрагма при вдохе не опу-

скается, а оттягивается кверху в грудную клетку, уменьшая ее объем и

затрудняя растяжение легких. Нарушение вентиляции вследствие высо-

кого стояния диафрагмы возникает при метеоризме, асците, перитоните.

Дыхательный акт и вентиляция легких в этих случаях осуществляются

преимущественно за счет сокращения межреберных мышц — возникает

реберное парадоксальное дыхание.

При параличе межреберных мышц при условии сохранения функ-

ции диафрагмы возникает диафрагмальное парадоксальное дыхание.

Во всех случаях возникают существенные нарушения вентиляции, приво-

дящие к гипоксии и гиперкапнии.

Формы нарушения вентиляции легких. Различают следующие формы

нарушения вентиляции легких: гипервентиляцию, гиповенти-

ляцию и неравномерную вентиляцию.

Гипервентиляция легких характеризуется увеличением

МОД, ЖЕЛ, МВЛ. В норме представляет реакцию организма на увели-

ченную потребность в кислороде. Подобная физиологическая гипервен-

тиляция прекращается по мере устранения кислородной задолженности.

Патологическая гипервеитиляция не обусловлена дополнительными по-

требностями в кислороде или в выведении CO

2

. Она может быть след-

ствием возбуждения дыхательного центра при заболеваниях мозга и его

оболочек, кровоизлияниях в мозг, при рефлекторных возбуждениях

дыхательного центра от гипоксемии (анемия, горная и высотная бо-

лезнь), от снижения артериального давления и пр.

353>

Гипервентиляция как компенсаторная реакция возникает при

уменьшении дыхательной поверхности легких, например, при пневмони-

ях, отеке легких. В этих случаях, несмотря на уменьшенный объем дыха-

ния, МОД может поддерживаться в пределах нормы или даже несколь-

ко превышать ее за счет учащения дыхательных движений. Однако

длительная гипервентиляция ведет к гипокапнии и алкалозу, что стано-

вится причиной угнетения дыхательного центра, тогда гипервентиляция

сменяется гиповентиляцией.

Гиповентиляция легких—является частым следствием на-

рушений органов дыхания. Болезни легких, поражение дыхательных

мышц, изменения формы грудной клетки (кифозы и сколиозы), угнете-

ние дыхательного центра, повышение внутричерепного давления, рас-

стройства мозгового кровообращения и многие другие состояния могут

быть причиной гиповентиляции. Когда речь идет о гиповентиляции, нуж-

но учитывать состояние вентиляции альвеол, ибо иногда кажущаяся ги-

первентиляция легких с увеличением минутного объема дыхания

(МОД) фактически оказывается гиповентиляцией альвеол с недостаточ-

ным поступлением в кровь кислорода.

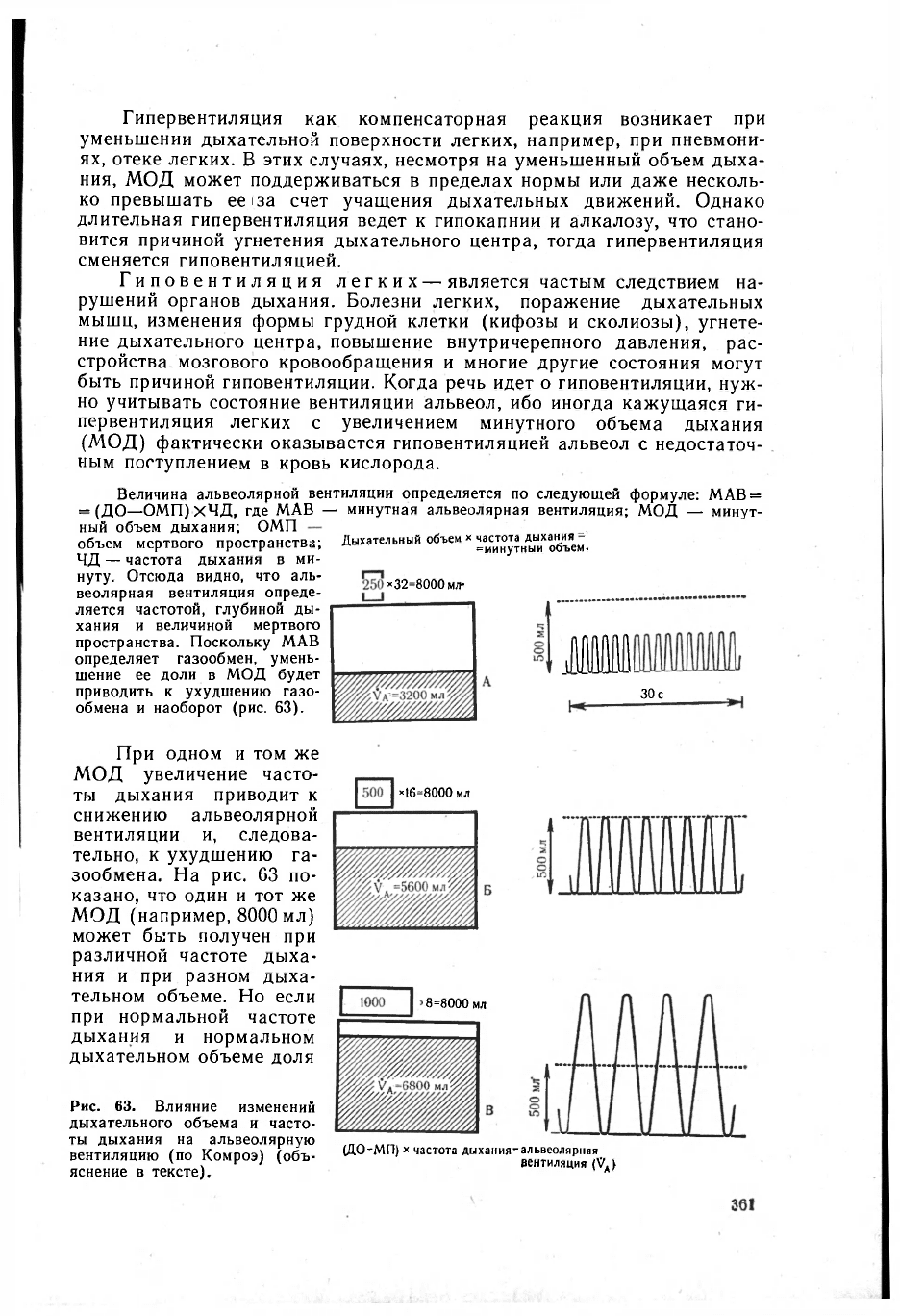

Величина альвеолярной вентиляции определяется по следующей формуле: MAB =

= (ДО—ОМП) ХЧД, где MAB — минутная альвеолярная вентиляция; МОД — минут-

ный объем дыхания; ОМП

объем мертвого пространства;

ЧД — частота дыхания в ми-

нуту. Отсюда видно, что аль-

веолярная вентиляция опреде-

ляется частотой, глубиной ды-

хания и величиной мертвого

пространства. Поскольку MAB

определяет газообмен, умень-

шение ее доли в МОД будет

приводить к ухудшению газо-

обмена и наоборот (рис. 63).

Дыхательный объем х частота дыхания -

=минутныи объем.

*32=8000

мл-

JLI

30 с

При одном и том же

МОД увеличение часто-

ты дыхания приводит к

снижению альвеолярной

вентиляции и, следова-

тельно, к ухудшению га-

зообмена. На рис. 63 по-

казано, что один и тот же

МОД (например, 8000 мл)

может быть получен при

различной частоте дыха-

ния и при разном дыха-

тельном объеме. Но если

при нормальной частоте

дыхания и нормальном

дыхательном объеме доля

Рис. 63. Влияние изменений

дыхательного объема и часто-

ты дыхания на альвеолярную

вентиляцию (по Комроэ) (объ-

яснение в тексте).

»16=8000 мл

8=8000 мл

(ДО-МП) х частота дыхания=альвеолярная

вентиляция <V

A

>

353>

А Б

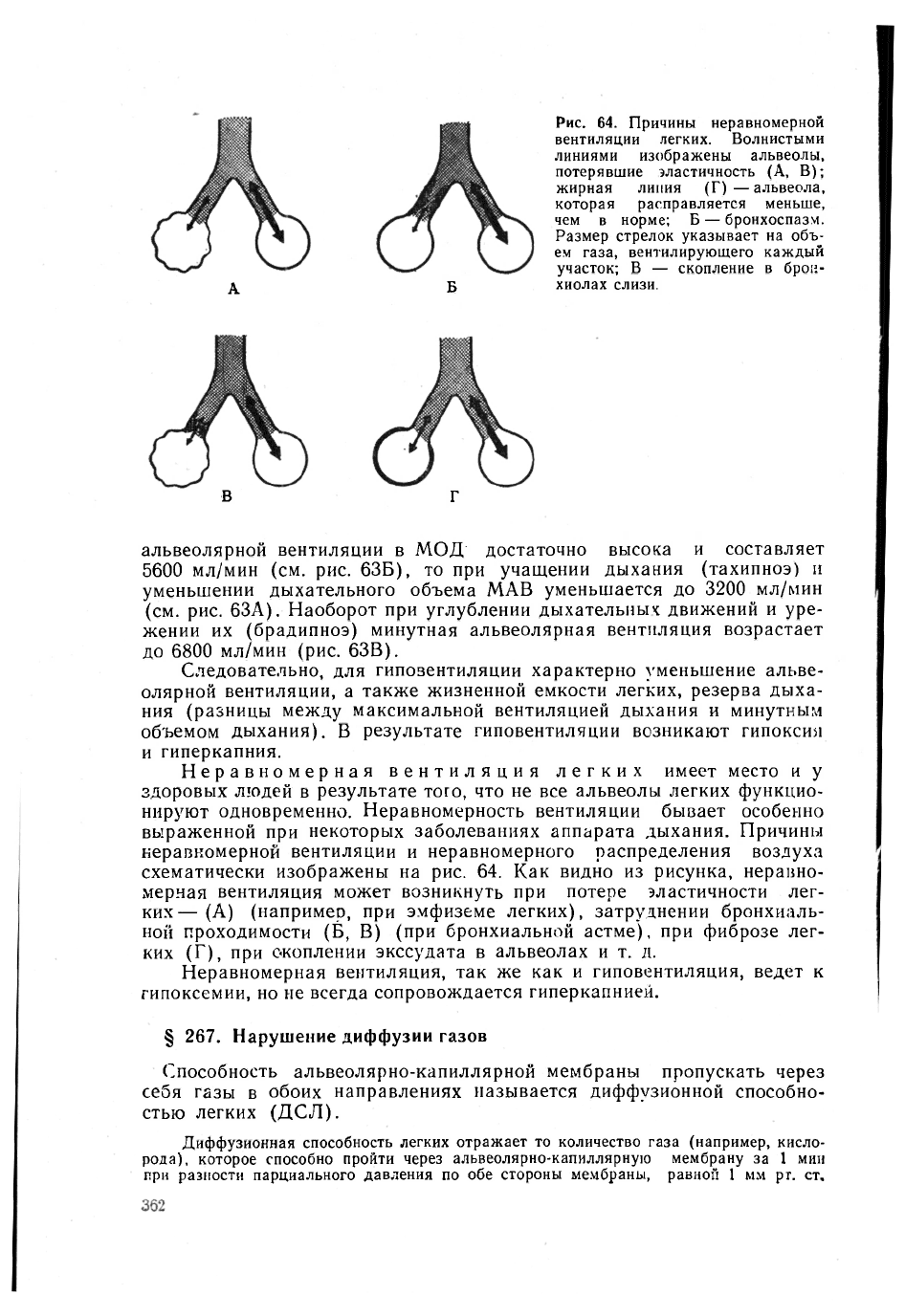

Рис. 64. Причины неравномерной

вентиляции легких. Волнистыми

линиями изображены альвеолы,

потерявшие эластичность (А, В);

жирная линия (Г)—альвеола,

которая расправляется меньше,

чем в норме; Б — бронхоспазм.

Размер стрелок указывает на объ-

ем газа, вентилирующего каждый

участок; В — скопление в брон-

хиолах слизи.

В Г

альвеолярной вентиляции в МОД достаточно высока и составляет

5600 мл/мин (см. рис. 63Б), то при учащении дыхания (тахипноэ) и

уменьшении дыхательного объема MAB уменьшается до 3200 мл/мин

(см. рис. 63А). Наоборот при углублении дыхательны

к

движений и уре-

жении их (брадипноэ) минутная альвеолярная вентиляция возрастает

до 6800 мл/мин (рис. 63В).

Следовательно, для гипозентиляции характерно уменьшение альве-

олярной вентиляции, а также жизненной емкости легких, резерва дыха-

ния (разницы между максимальной вентиляцией дыхания и минутным

объемом дыхания). В результате гиповентиляции возникают гипоксия

и гиперкапния.

Неравномерная вентиляция легких имеет место и у

здоровых людей в результате того, что не все альвеолы легких функцио-

нируют одновременно. Неравномерность вентиляции бывает особенно

выраженной при некоторых заболеваниях аппарата дыхания. Причины

неравномерной вентиляции и неравномерного распределения воздуха

схематически изображены на рис. 64. Как видно из рисунка, неравно-

мерная вентиляция может возникнуть при потере эластичности лег-

ких— (А) (например, при эмфиземе легких), затруднении бронхиаль-

ной проходимости (Б, В) (при бронхиальной астме), при фиброзе лег-

ких (Г), при скоплении экссудата в альвеолах и т. д.

Неравномерная вентиляция, так же как и гиповентиляция, ведет к

гипоксемии, но не всегда сопровождается гиперкапнией.

§ 267. Нарушение диффузии газов

Способность альвеолярно-капиллярной мембраны пропускать через

себя газы в обоих направлениях называется диффузионной способно-

стью легких (ДСЛ).

Диффузионная способность легких отражает то количество газа (например, кисло-

рода), которое способно пройти через альвеолярно-капиллярную мембрану за 1 мин

при разности парциального давления по обе стороны мембраны, равной 1 мм рт. ст.

353>

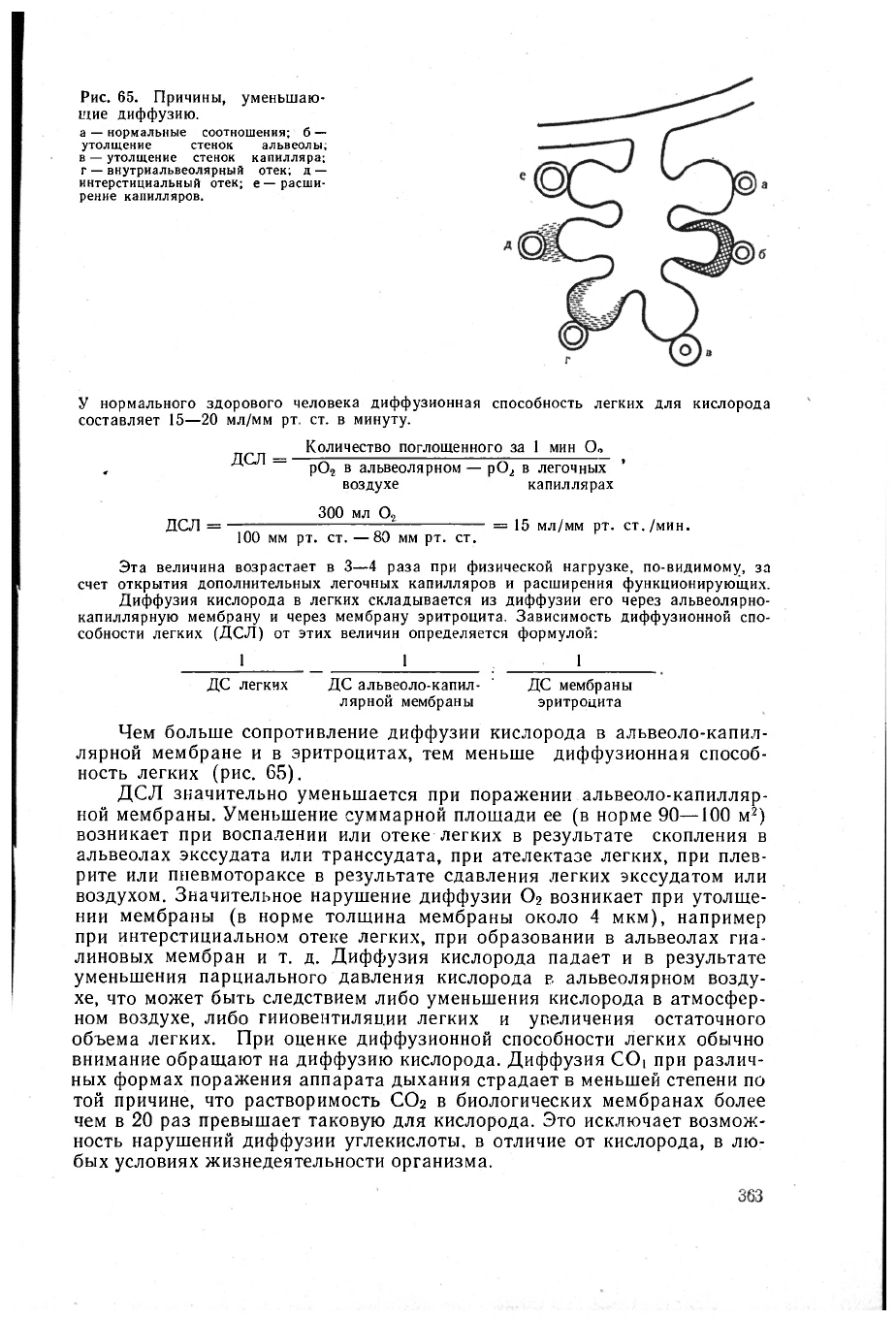

Рис. 65. Причины, уменьшаю-

щие диффузию.

а — нормальные соотношения; б —

утолщение стенок альвеолы;

в — утолщение стенок капилляра;

г —

внутриальвеолярный

отек; д —

интерстициальный отек; е — расши-

рение капилляров.

У нормального здорового человека диффузионная способность легких для кислорода

составляет 15—20 мл/мм рт. ст.

в

минуту.

Количество поглощенного

за 1

мин

О,

ДСЛ

= ps 7л

—

•

„ рО

г

в

альвеолярном — рО

г

в

легочных

воздухе капиллярах

300 мл O

2

ДСЛ

= — =

15 мл/мм рт. ст./мин.

100 мм рт. ст. — 80 мм рт. ст.

Эта величина возрастает

в

3—4 раза при физической нагрузке, по-видимому,

за

счет открытия дополнительных легочных капилляров

и

расширения функционирующих.

Диффузия кислорода

в

легких складывается

из

диффузии его через альвеолярно-

капиллярную мембрану

и

через мембрану эритроцита. Зависимость диффузионной спо-

собности легких (ДСЛ)

от

этих величин определяется формулой:

1

1 1

ДС легких ДС альвеоло-капил- ДС мембраны

лярной мембраны эритроцита

Чем больше сопротивление диффузии кислорода

в

альвеоло-капил-

лярной мембране

и в

эритроцитах, тем меньше диффузионная способ-

ность легких (рис. 65).

ДСЛ значительно уменьшается при поражении альвеоло-капилляр-

ной мембраны. Уменьшение суммарной площади ее (в норме 90—100 м

2

)

возникает при воспалении или отеке легких

в

результате скопления

в

альвеолах экссудата или транссудата, при ателектазе легких, при плев-

рите или пневмотораксе

в

результате сдавления легких экссудатом или

воздухом. Значительное нарушение диффузии O

2

возникает при утолще-

нии мембраны

(в

норме толщина мембраны около

4

мкм), например

при интерстициальном отеке легких, при образовании

в

альвеолах гиа-

линовых мембран

и т. д.

Диффузия кислорода падает

и в

результате

уменьшения парциального давления кислорода

в

альвеолярном возду-

хе, что может быть следствием либо уменьшения кислорода

в

атмосфер-

ном воздухе, либо гииовентиляции легких

и

увеличения остаточного

объема легких. При оценке диффузионной способности легких обычно

внимание обращают на диффузию кислорода. Диффузия CO

i

при различ-

ных формах поражения аппарата дыхания страдает в меньшей степени по

той причине, что растворимость CO

2

в

биологических мембранах более

чем

в

20 раз превышает таковую для кислорода. Это исключает возмож-

ность нарушений диффузии углекислоты,

в

отличие от кислорода,

в

лю-

бых условиях жизнедеятельности организма.

353>

§ 268. Нарушение кровотока в легких

Диффузия газов через легочные мембраны в очень большой степени

зависит от легочного кровотока. В идеальном случае на каждый литр

протекающей через легкие крови в минуту должно приходиться около

0,8 л альвеолярного ввздуха, т. е. вентиляционно-перфузионный пока-

затель равен 0,8.

P Минутная альвеолярная вентиляция 4 л/мин ^ ^

Минутный кровоток через легкие 5 л/мин

Показатель этот часто меняется в результате того, что кровоток в

легких, как и вентиляция альвеол, носит неравномерный характер.

Даже у здорового человека в состоянии покоя в дыхании участвуют не

все альвеолы, а в кровообращении — не все капилляры.

Практически важными являются также другие показатели, выра-

жающие соотношение между кровообращением и дыханием. Они извест-

ны под названием кислородного индекса, дыхательного эквивалента

и др. Кислородный индекс (КИ) представляет собой отношение пог-

лощенного организмом за 1 минуту кислорода к минутному объему ды-

хания. В норме он колеблется от 30 до 60. Вычисляют его следующим

образом:

[Поглощенный за 1 мин О, (л)] X IO

3

0,3 X IO

3

КИ = -

lj

^

2

= = 37,5.

МОД (л) 8

При недостаточности дыхательной функции легких количество по-

глощенного за 1 минуту кислорода падает, а значение МОД возрастает.

КИ при этом уменьшается.

Нарушение соответствия вентиляции — перфузии легких наблюда-

ется при многих заболеваниях легких (бронхиты, бронхиальная астма,

пневмония, эмфизема и ателектаз легкого, пневмоторакс).

Появлению несоответствия вентиляции перфузии способствуют па-

тологические рефлексы, возникающие в легких. Так, при снижении на-

пряжения кислорода в альвеолах давление в легочных артериях быстро

поднимается (рефлекс Эйлера — Лильестранда); в то же время крово-

ток в той части легких, где снизилось напряжение кислорода, уменьша-

ется (так называемый альвеолярно-васкулярный рефлекс Росье — Буль-

мана). Это усиливает неравномерность кровотока и вентиляции.

При тяжелых поражениях легких (например, при сильной эмфизе-

ме или далеко зашедшем интерстициальном фиброзе) несоответствие

вентиляции и кровотока через легкие может дойти до такой степени,

что вентилируемые альвеолы почти не перфузируются, а перфузируе-

мые — почти не вентилируются. Результатом этого является гипоксе-

мия — резкое снижение насыщения (до 60%) и парциального напряже-

ния (до 30—40 мм рт. ст.) кислорода в артериальной крови и гиперкап-

ния (напряжение CO

2

в артериальной крови более 70—80 мм рт. ст.)

или даже декомпенсированный газовый ацидоз со снижением рН крови.

§ 269. Изменения газового состава крови

Результатом нарушений вентиляции альвеол, диффузии газов через

альвеолярно-капиллярную мембрану и кровотока в легочных капилля-

рах являются изменения газового состава крови и одышка.

Изменения газового состава крови проявляются в гипоксемии, ги-

перкапнии и гипокапнии.

1. Гипоксемией считается снижение напряжения кислорода в арте-

риальной крови ниже SO—80 мм рт. ст. В некоторых случаях р0

2

арте-

риальной крови может снизиться до 30—40 мм рт. ст., т. е. сравняться

с уровнем р0

2

в венозной крови. Насыщение гемоглобина кислородом

при этом резко снижается, следовательно, увеличивается процент вос-

становленного гемоглобина и возникает цианоз. При нормальном со-

держании в крови гемоглобина цианоз появляется в том случае, когда

насыщение артериальной крови кислородом падает до 80% и содержа-

ние O

2

становится менее 16 об.%. В результате гипоксемии возникает

гипоксия — кислородное голодание тканей (см. § 274).

Гиперкапнией считается повышение напряжения CO

2

в артериаль-

ной крови выше 40—45 мм рт. ст. В норме рС0

2

составляет 38—40 мм

рт. ст. и является величиной постоянной. При повышении рС0

2

артери-

альной крови на 2 мм рт. ст. легочная вентиляция увеличивается в

среднем на 10 л/мин. Повышение вентиляции легких при гиперкапнии

увеличивает выделение CO

2

из организма и тем самым предотвраща-

ется возникновение резких сдвигов напряжения CO

2

в артериальной

крови.

Причиной гиперкапнии может быть понижение возбудимости дыха-

тельного центра. Так, гиперкапния возникает под влиянием наркотиков,

когда вследствие понижения возбудимости дыхательного центра умень-

шаются легочная вентиляция и выделение CO

2

из организма. Гипер-

капния чаще возникает при недостаточности внешнего дыхания и гипо-

вентиляции. Особенно резко бывает выражена гиперкапния у больных

с эмфиземой легких, когда рС0

2

артериальной крови может доходить

до 50—60 мм рт. ст. Однако избыток CO

2

в крови не усиливает дыхания

у этих больных, что объясняется понижением возбудимости дыхательно-

го центра.

Гиперкапния оказывает большое влияние на кровообращение. Это

выражается преимущественно в перераспределении кровоснабжения

органов — в увеличении кровоснабжения мозга, сердца, почек и умень-

шении кровоснабжения скелетных мышц и кожи. Гиперкапния влияет

на газообмен: потребление кислорода при гиперкапнии уменьшается,

меняется и кривая диссоциации оксигемоглобина — она сдвигается впра-

во, что указывает на понижение сродства гемоглобина к кислороду

(см. § 275).

Гипокапния — уменьшение напряжения углекислоты в артериаль-

ной крови возникает при избыточном выведении CO

2

из организма, на-

пример, при форсированном дыхании. Гипокапния развивается у людей

и животных, дышащих воздухом с пониженным содержанием O

2

или

находящихся в условиях пониженного атмосферного давления. В этом

случае гипоксемия вызывает рефлекторное усиление дыхания, что вле-

чет за собой наряду с повышением р0

2

понижение рС0

2

в артериальной

крови.

Гипокапния может возникнуть при искусственном дыхании, если

объем легочной вентиляции увеличен выше нормы. Поэтому важно регу-

лировать объем легочной вентиляции по показателям напряжения CO

2

в альвеолярном воздухе и артериальной крови.

Развитие гипокапнии уменьшает устойчивость организма к гипок-

сии. Гипокапния вызывает перераспределение кровоснабжения органов

таким образом, что уменьшается кровоснабжение мозга и сердца.

353>

При уменьшении напряжения CO

2

в артериальной крови происхо-

дит сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина влево, т. е. увеличивает-

ся сродство кислорода к гемоглобину; последнее затрудняет переход

кислорода из крови в ткани и в условиях гипоксии является серьезным

фактором, осложняющим снабжение тканей кислородом.

§ 270. Одышка

Одышка — нарушение вентиляции легких с ощущением затруднения

дыхания. Она нередко сопровождается субъективным ощущением тре-

воги, страха, беспокойства. Одышка является одним из наиболее слож-

ных показателей недостаточности дыхания. Ощущение одышки возни-

кает, когда чрезмерное возбуждение дыхательного центра распростра-

няется в высшие отделы голозного мозга. Такими отделами, по-видимо-

му, являются элементы лимбической системы, где согласно современным

представлениям формируются, в частности, ощушения тревоги, страха.

Ощущение одышки в некоторых случаях может быть и без изменения

газового состава крови. Оно может быть обусловлено увеличенной ме-

ханической работой аппарата дыхания, возникающей при гипервенти-

ляции легких.

Работа аппарата дыхания может быть выражена следующей фор-

мулой: W= jP-dV, где W—работа; P — общее давление, приложенное

к дыхательной системе в каждый данный момент дыхательного цикла;

dV — изменение объема легких.

В покое, когда минутный объем дыхания (МОД) составляет

5—10 л/мин, работа аппарата дыхания составляет 0,1—0,5 кгм/мин. При

гипервентиляции и увеличении МОД до 60 л/мин работа возрастает до

6—12 кгм/мин. При предельном увеличении МОД почти до 200 л в 1 мин

работа дыхания приближается к 250 кгм/мин. Увеличение работы ды-

хания сопровождается и нарастанием кислородной стоимости ее, т. е.

доли O

2

, расходуемой на эту работу. Если в покое эта доля составляет

2—3% от общего потребления кислорода, при интенсивной одышке она

может превышать 10%- Одышка сопровождается изменениями дыхатель-

ных движений — глубины и частоты дыхания, продолжительности акта

вдоха и выдоха, ритмичности дыхания. Ниже разбираются наиболее ти-

пичные формы одышки.

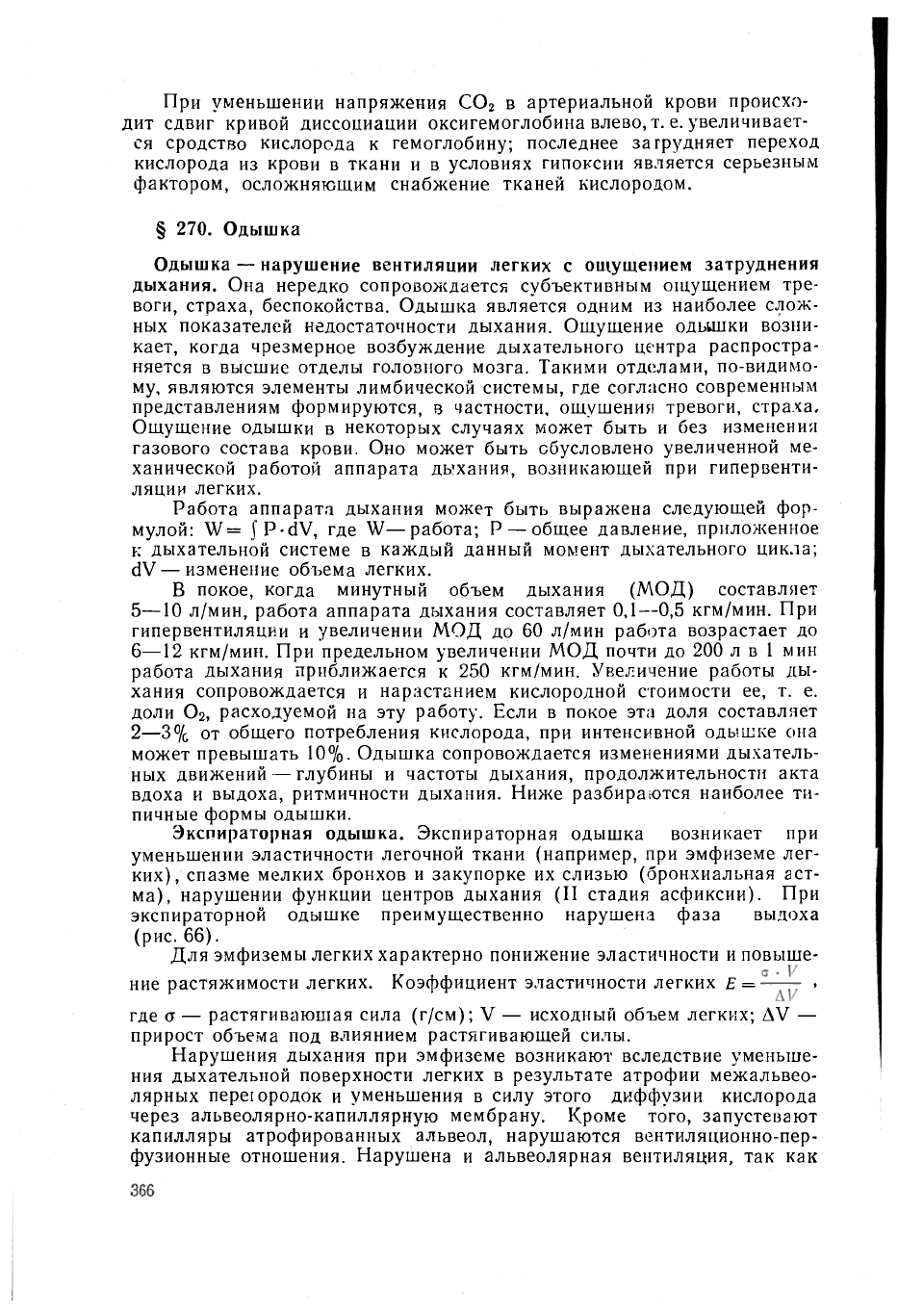

Экспираторная одышка. Экспираторная одышка возникает при

уменьшении эластичности легочной ткани (например, при эмфиземе лег-

ких), спазме мелких бронхов и закупорке их слизью (бронхиальная аст-

ма), нарушении функции центров дыхания (II стадия асфиксии). При

экспираторной одышке преимущественно нарушена фаза выдоха

(рис. 66).

Для эмфиземы легких характерно понижение эластичности и повыше-

ние растяжимости легких. Коэффициент эластичности легких E = *

где о — растягивающая сила (г/см); V — исходный объем легких; AV —

прирост объема под влиянием растягивающей силы.

Нарушения дыхания при эмфиземе возникают вследствие уменьше-

ния дыхательной поверхности легких в результате атрофии межальвео-

лярных перегородок и уменьшения в силу этого диффузии кислорода

через альвеолярно-капиллярную мембрану. Кроме того, запустевают

капилляры атрофированных альвеол, нарушаются вентиляционно-пер-

фузионные отношения. Нарушена и альвеолярная вентиляция, так как

353>