Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология

Подождите немного. Документ загружается.

в легочную вену; и таким образом в левое предсердие поступает кровь,

недостаточно насыщенная кислородом.

4. Затруднения диффузии кислорода вследствие уплотнения альвео-

лярно-капиллярной мембраны и уменьшения ее проницаемости для

газов.

5. Дыхательный (легочный) тип гипоксии возникает также при по-

нижении возбудимости дыхательного центра, возникающем при неко-

торых отравлениях, инфекционных процессах, травматическом и других

видах шока и др.

Во всех этих случаях доставка кислорода в организм не соответ-

ствует потребности организма, снижается напряжение кислорода в кро-

ви, протекающей через легкие, в результате чего значительно уменьша-

ется насыщение гемоглобина кислородом и содержание кислорода в

артериальной крови. Обычно нарушается также и выведение углекис-

лоты, и к гипоксии присоединяется гиперкапния, а к метаболическому

ацидозу и газовый.

Сердечно-сосудистый (циркуляторный) тип гипо-

ксии возникает при заболеваниях сердца и крове-

носных сосудов. В этом случае развивающаяся в тканях гипоксия

является следствием уменьшения минутного объема сердца и недоста-

точного кровоснабжения тканей.

Циркуляторная гипоксия сосудистого происхождения развивается

при чрезмерном увеличении емкости сосудистого русла вследствие рез-

кого понижения тонуса сосудистых стенок, например, при шоковых со-

стояниях, тяжелых инфекционных болезнях, недостаточности катехол-

аминов, глюкокортикоидов и других патологических состояниях, при

которых нарушается тонус сосудов.

В типичных случаях содержание кислорода в артериальной крови

остается нормальным, в венозной крови — пониженным, в результате

чего возникает высокая артериовенозная разница по кислороду (в нор-

ме она составляет около 6 об.%).

Кровяной (гемический) тип гипоксии возникает

в результате уменьшения кислородной емкости кро-

в и при кровопотерях, анемиях, гидремии и нарушениях способности

гемоглобина связывать кислород.

1. Выраженная гипоксия при анемиях развивается лишь при значи-

тельном уменьшении эритроцитов (например, массивной кровопотере)

или резком снижении содержания гемоглобина в эритроцитах (аплазии

костного мозга, дефиците железа или витаминов — Bi

2

и фолиевой кис-

лоты и др.).

2. Способность гемоглобина связывать кислород уменьшается при

отравлениях окисью углерода (образование карбоксигемоглобина

СОНЬ) или образователями меггемоглобина — MtHb (бертолетова соль,

нитраты, нитриты, мышьяковистый водород, некоторые лекарственные

препараты — сульфаниламиды, фенацетин — при длительном и бес-

контрольном применении). При образовании COHb и MtHb падает на-

сыщение гемоглобина кислородом и может быть затруднена диссоциа-

ция оксигемоглобина, вследствие чего р0

2

в тканях и венозной крови

оказывается значительно пониженным.

Сродство окиси углерода к гемоглобину примерно в 300 раз выше,

чем у кислорода, диссоциация карбоксигемоглобина происходит значи-

тельно медленнее, чем диссоциация оксигемоглобина. СО связывается с

тем же участком молекулы Hb, что и O

2

. Конкуренция СО с O

2

за гемо-

377

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

PO

2

мм

рт.ст.

a

PO

2

мм рт.ст.

б

PO

2

MM

рт.ст.

в

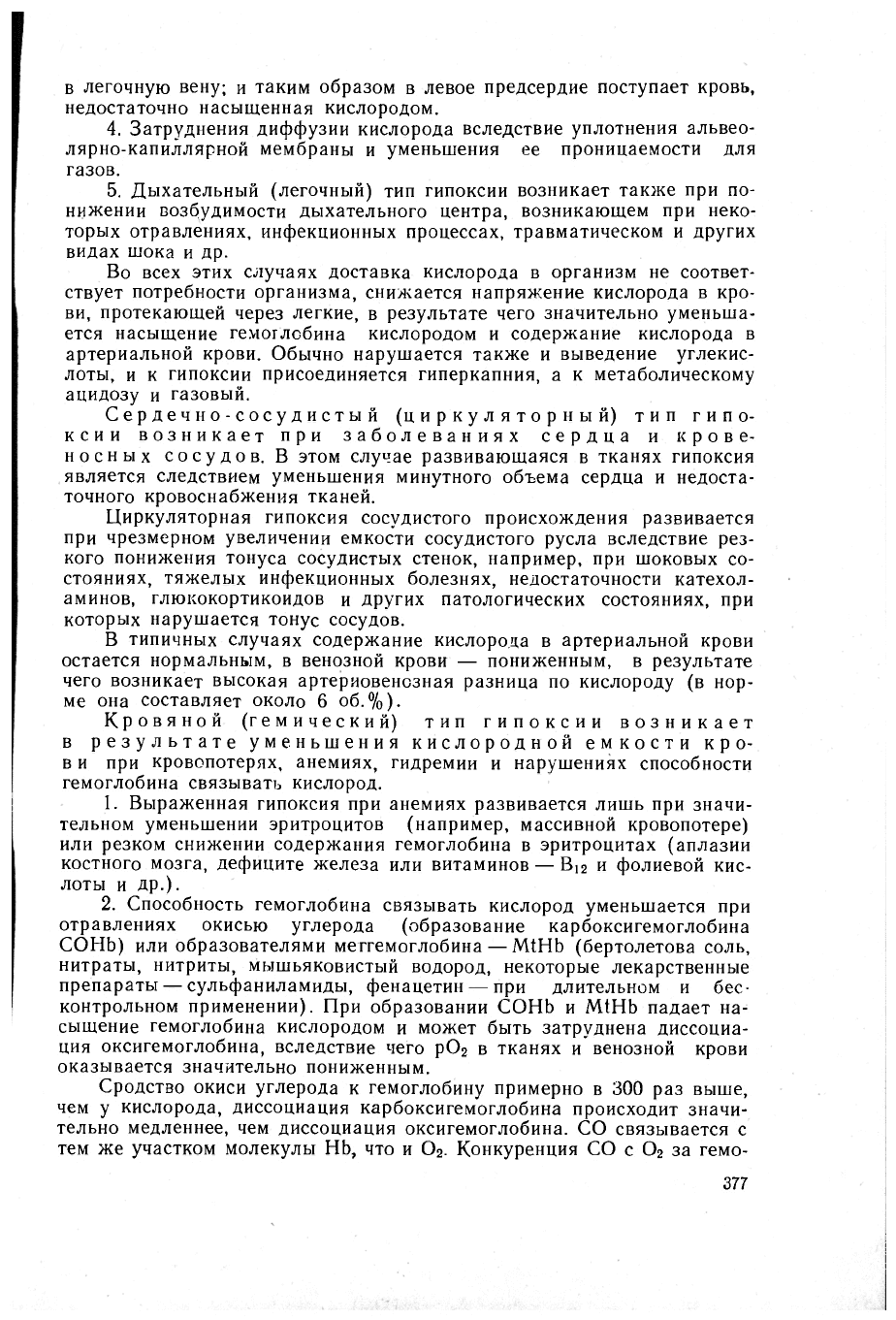

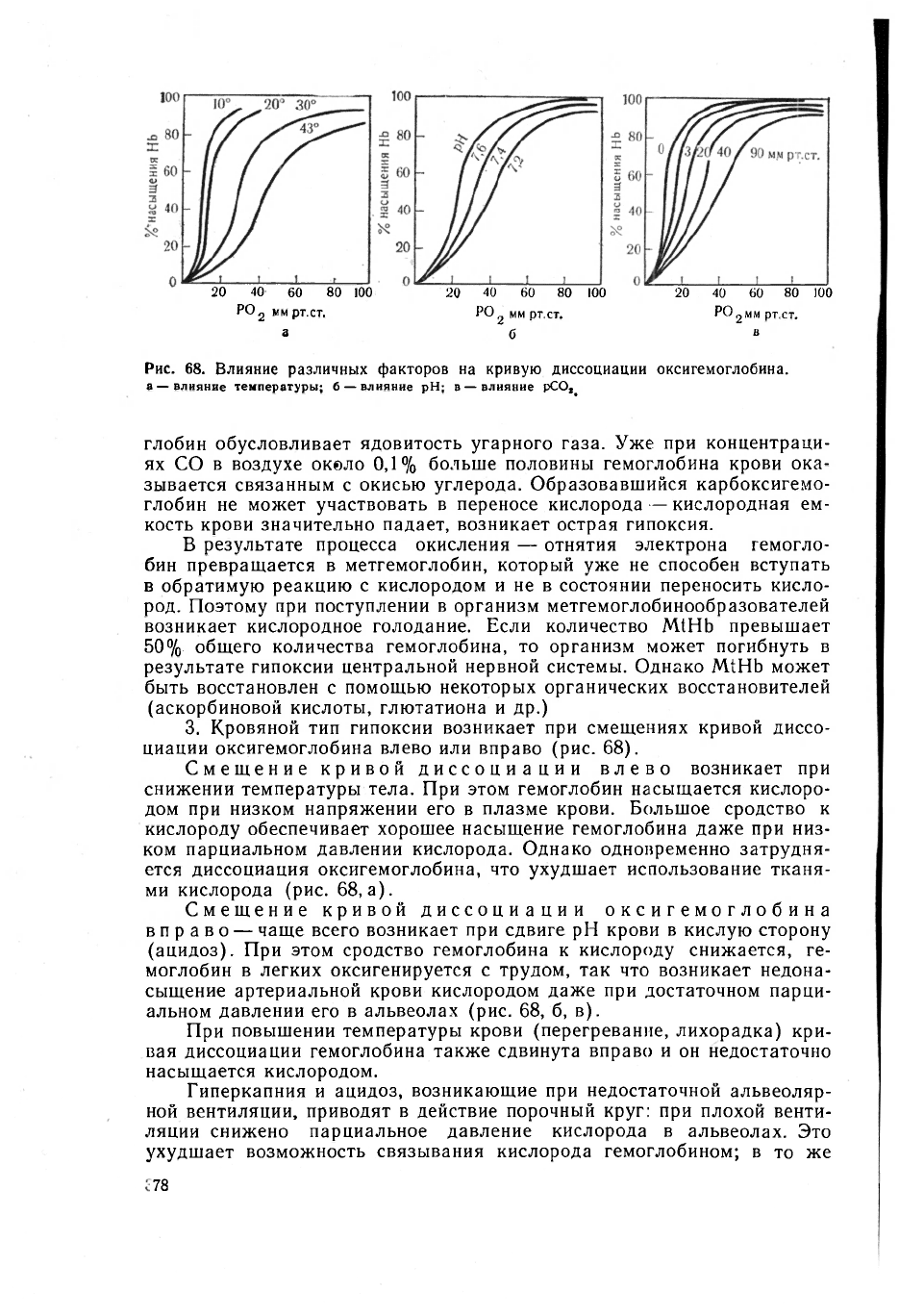

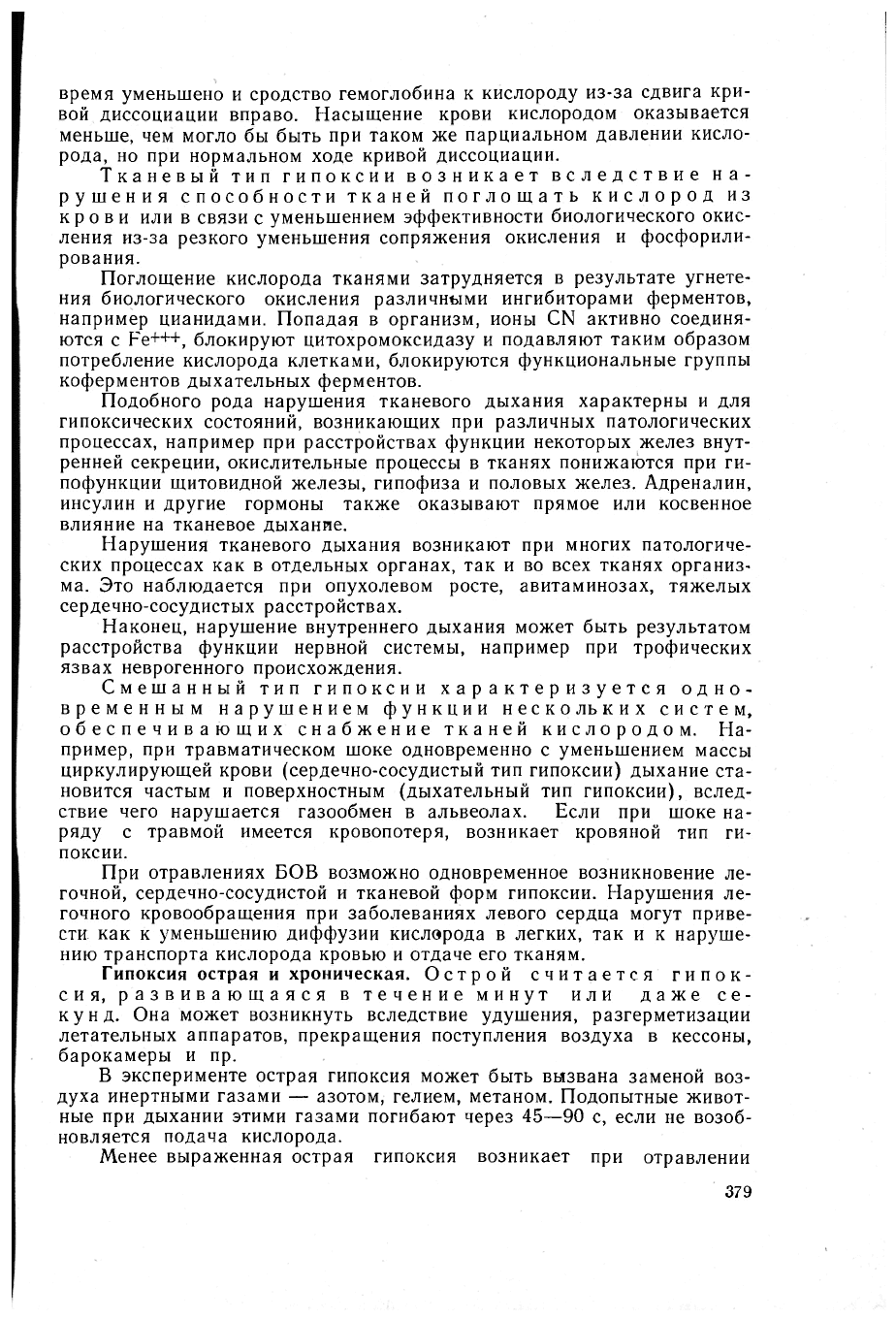

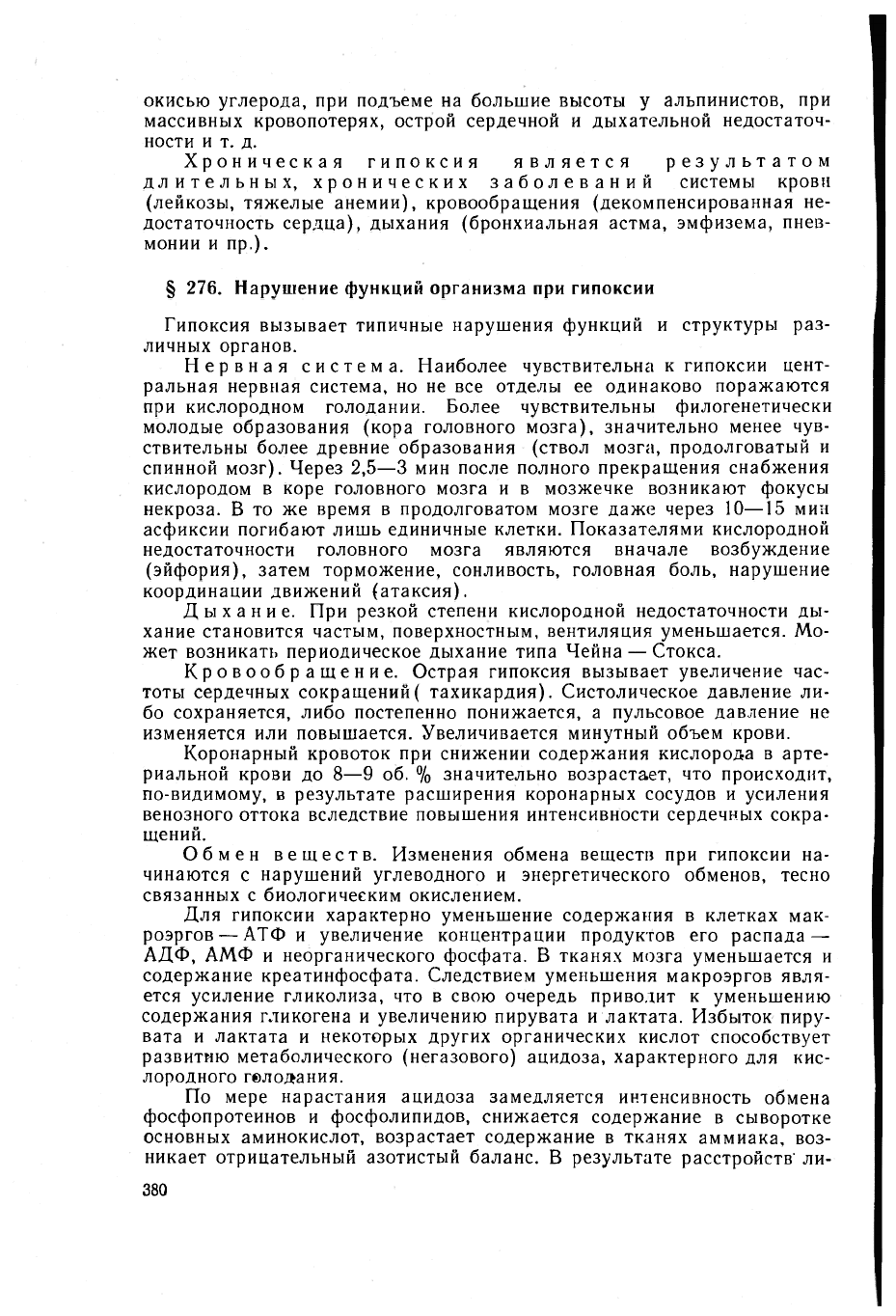

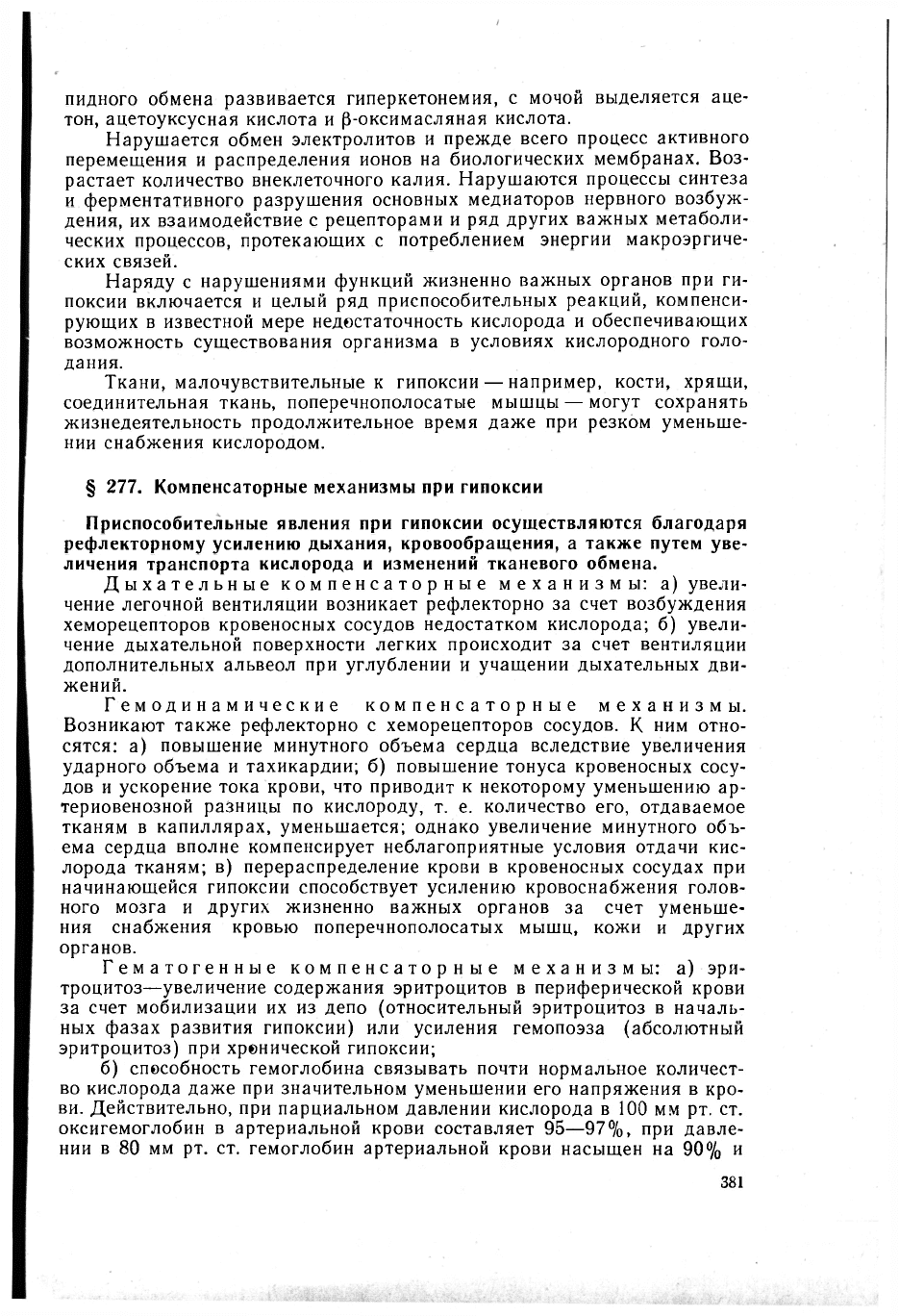

Рис. 68. Влияние различных факторов на кривую диссоциации оксигемоглобина.

а — влияние температуры; б — влияние рН; в—влияние рСО,_

глобин обусловливает ядовитость угарного газа. Уже при концентраци-

ях СО в воздухе окело 0,1% больше половины гемоглобина крови ока-

зывается связанным с окисью углерода. Образовавшийся карбоксигемо-

глобин не может участвовать в переносе кислорода — кислородная ем-

кость крови значительно падает, возникает острая гипоксия.

В результате процесса окисления — отнятия электрона гемогло-

бин превращается в метгемоглобин, который уже не способен вступать

в обратимую реакцию с кислородом и не в состоянии переносить кисло-

род. Поэтому при поступлении в организм метгемоглобинообразователей

возникает кислородное голодание. Если количество MtHb превышает

50% общего количества гемоглобина, то организм может погибнуть в

результате гипоксии центральной нервной системы. Однако MtHb может

быть восстановлен с помощью некоторых органических восстановителей

(аскорбиновой кислоты, глютатиона и др.)

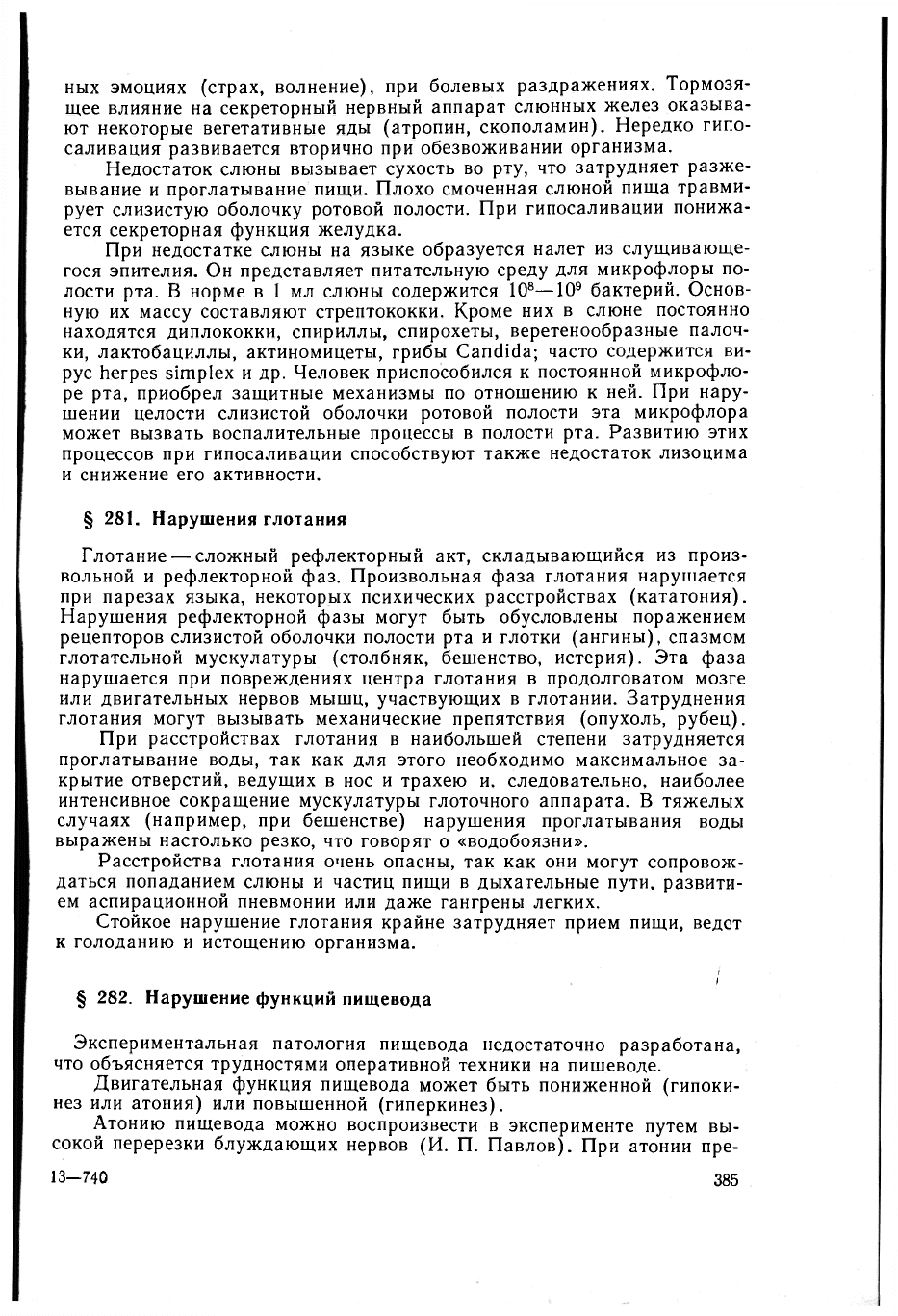

3. Кровяной тип гипоксии возникает при смещениях кривой диссо-

циации оксигемоглобина влево или вправо (рис. 68).

Смещение кривой диссоциации влево возникает при

снижении температуры тела. При этом гемоглобин насыщается кислоро-

дом при низком напряжении его в плазме крови. Большое сродство к

кислороду обеспечивает хорошее насыщение гемоглобина даже при низ-

ком парциальном давлении кислорода. Однако одновременно затрудня-

ется диссоциация оксигемоглобина, что ухудшает использование тканя-

ми кислорода (рис. 68, а).

Смещение кривой диссоциации оксигемоглобина

вправо — чаще всего возникает при сдвиге рН крови в кислую сторону

(ацидоз). При этом сродство гемоглобина к кислороду снижается, ге-

моглобин в легких оксигенируется с трудом, так что возникает недона-

сыщение артериальной крови кислородом даже при достаточном парци-

альном давлении его в альвеолах (рис. 68, б, в).

При повышении температуры крови (перегревание, лихорадка) кри-

вая диссоциации гемоглобина также сдвинута вправо и он недостаточно

насыщается кислородом.

Гиперкапния и ацидоз, возникающие при недостаточной альвеоляр-

ной вентиляции, приводят в действие порочный круг: при плохой венти-

ляции снижено парциальное давление кислорода в альвеолах. Это

ухудшает возможность связывания кислорода гемоглобином; в то же

78

время уменьшено и сродство гемоглобина к кислороду из-за сдвига кри-

вой диссоциации вправо. Насыщение крови кислородом оказывается

меньше, чем могло бы быть при таком же парциальном давлении кисло-

рода, но при нормальном ходе кривой диссоциации.

Тканевый тип гипоксии возникает вследствие на-

рушения способности тканей поглощать кислород из

крови или в связи с уменьшением эффективности биологического окис-

ления из-за резкого уменьшения сопряжения окисления и фосфорили-

рования.

Поглощение кислорода тканями затрудняется в результате угнете-

ния биологического окисления различными ингибиторами ферментов,

например цианидами. Попадая в организм, ионы CN активно соединя-

ются с Fe+++, блокируют цитохромоксидазу и подавляют таким образом

потребление кислорода клетками, блокируются функциональные группы

коферментов дыхательных ферментов.

Подобного рода нарушения тканевого дыхания характерны и для

гипоксических состояний, возникающих при различных патологических

процессах, например при расстройствах функции некоторых желез внут-

ренней секреции, окислительные процессы в тканях понижаются при ги-

пофункции щитовидной железы, гипофиза и половых желез. Адреналин,

инсулин и другие гормоны также оказывают прямое или косвенное

влияние на тканевое дыхание.

Нарушения тканевого дыхания возникают при многих патологиче-

ских процессах как в отдельных органах, так и во всех тканях организ-

ма. Это наблюдается при опухолевом росте, авитаминозах, тяжелых

сердечно-сосудистых расстройствах.

Наконец, нарушение внутреннего дыхания может быть результатом

расстройства функции нервной системы, например при трофических

язвах неврогенного происхождения.

Смешанный тип гипоксии характеризуется одно-

временным нарушением функции нескольких систем,

обеспечивающих снабжение тканей кислородом. На-

пример, при травматическом шоке одновременно с уменьшением массы

циркулирующей крови (сердечно-сосудистый тип гипоксии) дыхание ста-

новится частым и поверхностным (дыхательный тип гипоксии), вслед-

ствие чего нарушается газообмен в альвеолах. Если при шоке на-

ряду с травмой имеется кровопотеря, возникает кровяной тип ги-

поксии.

При отравлениях БОВ возможно одновременное возникновение ле-

гочной, сердечно-сосудистой и тканевой форм гипоксии. Нарушения ле-

гочного кровообращения при заболеваниях левого сердца могут приве-

сти как к уменьшению диффузии кислорода в легких, так и к наруше-

нию транспорта кислорода кровью и отдаче его тканям.

Гипоксия острая и хроническая. Острой считается гипок-

сия, развивающаяся в течение минут или даже се-

кунд. Она может возникнуть вследствие удушения, разгерметизации

летательных аппаратов, прекращения поступления воздуха в кессоны,

барокамеры и пр.

В эксперименте острая гипоксия может быть вызвана заменой воз-

духа инертными газами — азотом, гелием, метаном. Подопытные живот-

ные при дыхании этими газами погибают через 45—90 с, если не возоб-

новляется подача кислорода.

Менее выраженная острая гипоксия возникает при отравлении

379

окисью углерода, при подъеме на большие высоты у альпинистов, при

массивных кровопотерях, острой сердечной и дыхательной недостаточ-

ности и т. д.

Хроническая гипоксия является результатом

длительных, хронических заболеваний системы крови

(лейкозы, тяжелые анемии), кровообращения (декомпенсированная не-

достаточность сердца), дыхания (бронхиальная астма, эмфизема, пнев-

монии и пр.).

§ 276. Нарушение функций организма при гипоксии

Гипоксия вызывает типичные нарушения функций и структуры раз-

личных органов.

Нервная система. Наиболее чувствительна к гипоксии цент-

ральная нервная система, но не все отделы ее одинаково поражаются

при кислородном голодании. Более чувствительны филогенетически

молодые образования (кора головного мозга), значительно менее чув-

ствительны более древние образования (ствол мозга, продолговатый и

спинной мозг). Через 2,5—3 мин после полного прекращения снабжения

кислородом в коре головного мозга и в мозжечке возникают фокусы

некроза. В то же время в продолговатом мозге даже через 10—15 мин

асфиксии погибают лишь единичные клетки. Показателями кислородной

недостаточности головного мозга являются вначале возбуждение

(эйфория), затем торможение, сонливость, головная боль, нарушение

координации движений (атаксия).

Дыхание. При резкой степени кислородной недостаточности ды-

хание становится частым, поверхностным, вентиляция уменьшается. Мо-

жет возникать периодическое дыхание типа Чейна — Стокса.

Кровообращение. Острая гипоксия вызывает увеличение час-

тоты сердечных сокращений( тахикардия). Систолическое давление ли-

бо сохраняется, либо постепенно понижается, а пульсовое давление не

изменяется или повышается. Увеличивается минутный объем крови.

Коронарный кровоток при снижении содержания кислорода в арте-

риальной крови до 8—9 об. % значительно возрастает, что происходит,

по-видимому, в результате расширения коронарных сосудов и усиления

венозного оттока вследствие повышения интенсивности сердечных сокра-

щений.

Обмен веществ. Изменения обмена веществ при гипоксии на-

чинаются с нарушений углеводного и энергетического обменов, тесно

связанных с биологическим окислением.

Для гипоксии характерно уменьшение содержания в клетках мак-

роэргов— АТФ и увеличение концентрации продуктов его распада —

АДФ, АМФ и неорганического фосфата. В тканях мозга уменьшается и

содержание креатинфосфата. Следствием уменьшения макроэргов явля-

ется усиление гликолиза, что в свою очередь приводит к уменьшению

содержания гликогена и увеличению пирувата и лактата. Избыток пиру-

вата и лактата и некоторых других органических кислот способствует

развитию метаболического (негазового) ацидоза, характерного для кис-

лородного гелодания.

По мере нарастания ацидоза замедляется интенсивность обмена

фосфопротеинов и фосфолипидов, снижается содержание в сыворотке

основных аминокислот, возрастает содержание в тканях аммиака, воз-

никает отрицательный азотистый баланс. В результате расстройств' ли-

380

пидного обмена развивается гиперкетонемия, с мочой выделяется аце-

тон, ацетоуксусная кислота и р-оксимасляная кислота.

Нарушается обмен электролитов и прежде всего процесс активного

перемещения и распределения ионов на биологических мембранах. Воз-

растает количество внеклеточного калия. Нарушаются процессы синтеза

и ферментативного разрушения основных медиаторов нервного возбуж-

дения, их взаимодействие с рецепторами и ряд других важных метаболи-

ческих процессов, протекающих с потреблением энергии макроэргиче-

ских связей.

Наряду с нарушениями функций жизненно важных органов при ги-

поксии включается и целый ряд приспособительных реакций, компенси-

рующих в известной мере недостаточность кислорода и обеспечивающих

возможность существования организма в условиях кислородного голо-

дания.

Ткани, малочувствительные к гипоксии — например, кости, хрящи,

соединительная ткань, поперечнополосатые мышцы — могут сохранять

жизнедеятельность продолжительное время даже при резком уменьше-

нии снабжения кислородом.

§ 277. Компенсаторные механизмы при гипоксии

Приспособительные явления при гипоксии осуществляются благодаря

рефлекторному усилению дыхания, кровообращения, а также путем уве-

личения транспорта кислорода и изменений тканевого обмена.

Дыхательные компенсаторные механизмы: а) увели-

чение легочной вентиляции возникает рефлекторно за счет возбуждения

хеморецепторов кровеносных сосудов недостатком кислорода; б) увели-

чение дыхательной поверхности легких происходит за счет вентиляции

дополнительных альвеол при углублении и учащении дыхательных дви-

жений.

Гемодинамические компенсаторные механизмы.

Возникают также рефлекторно с хеморецепторов сосудов. К ним отно-

сятся: а) повышение минутного объема сердца вследствие увеличения

ударного объема и тахикардии; б) повышение тонуса кровеносных сосу-

дов и ускорение тока крови, что приводит к некоторому уменьшению ар-

териовенозной разницы по кислороду, т. е. количество его, отдаваемое

тканям в капиллярах, уменьшается; однако увеличение минутного объ-

ема сердца вполне компенсирует неблагоприятные условия отдачи кис-

лорода тканям; в) перераспределение крови в кровеносных сосудах при

начинающейся гипоксии способствует усилению кровоснабжения голов-

ного мозга и других жизненно важных органов за счет уменьше-

ния снабжения кровью поперечнополосатых мышц, кожи и других

органов.

Гематогенные компенсаторные механизмы: а) эри-

троцитоз—увеличение содержания эритроцитов в периферической крови

за счет мобилизации их из депо (относительный эритроцитоз в началь-

ных фазах развития гипоксии) или усиления гемопоэза (абсолютный

эритроцитоз) при хренической гипоксии;

б) способность гемоглобина связывать почти нормальное количест-

во кислорода даже при значительном уменьшении его напряжения в кро-

ви. Действительно, при парциальном давлении кислорода в 100 мм рт. ст.

оксигемоглобин в артериальной крови составляет 95—97%, при давле-

нии в 80 мм рт. ст. гемоглобин артериальной крови насыщен на 90% и

381

при давлении 50 мм почти на 80%. Лишь дальнейшее уменьшение на-

пряжения кислорода сопровождается резким снижением насыщения им

гемоглобина крови;

в) увеличение диссоциации оксигемоглобина на кислород и гемогло-

бин при кислородном голодании возникает в связи с поступлением в

кровь кислых продуктов обмена и увеличением содержания углекисло-

го газа.

Тканевые компенсаторные механизмы: а) ткани более

активно поглощают кислород из притекающей к ним крови;

б) в тканях происходит перестройка обмена веществ, выражением

чего является преобладание анаэробного гликолиза.

При кислородном голодании сначала приходят в действие наиболее

динамичные и эффективные приспособительные механизмы: дыхатель-

ные, гсмодинамические и относительный эритроцитоз, возникающие

рсфлекторно. Несколько позднее усиливается функция костного моз-

га, благодаря чему происходит истинное увеличение числа эритро-

цитов.

Раздел XV

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Недостаточность пищеварения — такое состояние желудочно-кишеч-

ного тракта, когда он не обеспечивает усвоение поступающей в организм

пищи. Как следствие недостаточности пищеварения развиваются отри-

цательный азотистый баланс, гипопротеинемия, истощение организма,

гиповитаминозы, нарушения реактивности.

§ 278. Основные причины нарушения пищеварения

1. Погрешности в питании (недоброкачественная пища, сухоедение,

прием чрезмерно горячей или холодной пищи и т. д.);

2) возбудители ряда инфекций (брюшного тифа, дизентерии, пище-

вых токсикоинфекций и др.);

3) попадание в пищеварительный тракт ядов (солей тяжелых ме-

таллов, ядов растительного происхождения и др.);

4) опухоли;

5) послеоперационные состояния;

6) злоупотребление алкоголем и никотином;

7) психические травмы, отрицательные эмоции;

8) врожденные аномалии желудочно-кишечного тракта.

Глава 1

НАРУШЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩИ В ПОЛОСТИ РТА

И ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПО ПИЩЕВОДУ

§ 279. Нарушения жевания

Недостаточное размельчение пищи в полости рта часто бывает свя-

зано с нарушениями в работе жевательного аппарата.

Наиболее частой причиной понижения жевательной способности

являются поражения зубов — кариес (костоеда), пародонтоз, ведущие к

разрушению и выпадению зубов. Разжевывание пищи нарушается и при

механических травмах нижней части лица (ушибы, огнестрельные ране-

ния), когда происходят переломы челюстных костей, вывихи и переломы

зубов.

При поражении зубов жевательное давление существенно снижает-

ся. Зубные протезы восстанавливают его лишь отчасти. При их ношении

жевательное давление, как правило, не превышает 40 кг на 1 см

2

(в нор-

ме — 20—120 кг/см

2

).

383

Больные зубы,

будучи очагами инфекции, могут позести к сенсиби-

лизации организма и аллергическим поражениям сердца, почек, суста-

вов. Такие зубы могут стать источником патологических рефлексов.

Например, в эксперименте при введении в пульповую камеру зуба раздра-

жающих веществ (формалин, кротоновое масло, мышьяковистая кислота

и пр.) у животных развивались дистрофические процессы в различных

органах, появлялись параличи конечностей.

Жевание нарушается при воспалении жевательной мускулатуры,

нарушениях ее иннервации (бульбарные параличи). Воспалительные

процессы в полости рта (стоматиты и гингивиты) затрудняют акт жева-

ния, делают его болезненным.

При плохом разжевывании пищи уменьшается рефлекторное отделе-

ние желудочного и панкреатического соков. Плохо измельченная пища

травмирует слизистую оболочку полости рта, пищевода, желудка. Круп-

ные пищевые комки медленнее подвергаются процессу пищеварения и

дольше задерживаются в желудке, вызывая изменения слизистой обо-

лочки.

§ 280. Нарушения слюноотделения

Увеличение слюноотделения (г и п е р с а л и в а ц и я) воз-

никает в результате непосредственной или рефлекторной стимуляции

центра слюноотделения в продолговатом мозге или секреторных нервов

слюнных желез. Такого рода стимуляция возможна при поражениях

центральной нервной системы (бульбарные параличи), воспалительных

процессах в полости рта и желудке, заболеваниях пищевода (эзофаго-

саливационный рефлекс), тошноте и рвоте, при поражениях гельминта-

ми, токсикозах беременности, при действии некоторых вегетативных

ядов (пилокарпин, физостигмин) и др.

В эксперименте гиперсаливацию можно получить путем перерезки

chorda tympani (так называемая паралитическая, или парадоксальная

гиперсаливация). Она начинается через сутки и достигает максимума

через 6—7 дней после денервации слюнных желез. С 15-го дня интен-

сивность слюноотделения начинает уменьшаться и через 35—40 дней

оно полностью прекращается. Развитие парадоксальной гиперсалива-

ции объясняется повышением чувствительности денервированной железы

к гуморальным раздражителям (ацетилхолин, гистамин и др.), что

свойственно денервированным тканям вообще.

При гиперсаливации за сутки может выделяться до 5—14 л слюны.

Если слюна полностью не проглатывается, то, вытекая наружу, она

вызывает мацерацию и воспалительные изменения кожи в области губ.

Возможно также попадание слюны в дыхательные пути и инфицирова-

ние их микроорганизмами, находящимися в полости рта.

Гиперсаливацию при некоторых отравлениях можно рассматривать

как защитную реакцию, поскольку при этом со слюной выделяются ток-

сические продукты обмена, яды и пр. Однако длительная потеря слюны

приводит к нарушениям функций желудка и кишечника, обмена веществ

и к истощению организма.

Уменьшение слюноотделения (гипосаливация)

может быть следствием разрушения ткани слюнных желез при патологи-

ческих процессах в них (паротиты, опухоли). Механическое препятствие

току слюны возникает при образовании камней в слюнных протоках.

Центральное торможение секреции слюнных желез происходит при силь-

384

ных эмоциях (страх, волнение), при болевых раздражениях. Тормозя-

щее влияние на секреторный нервный аппарат слюнных желез оказыва-

ют некоторые вегетативные яды (атропин, скополамин). Нередко гипо-

саливация развивается вторично при обезвоживании организма.

Недостаток слюны вызывает сухость во рту, что затрудняет разже-

вывание и проглатывание пищи. Плохо смоченная слюной пища травми-

рует слизистую оболочку ротовой полости. При гипосаливации понижа-

ется секреторная функция желудка.

При недостатке слюны на языке образуется налет из слущивающе-

гося эпителия. Он представляет питательную среду для микрофлоры по-

лости рта. В норме в 1 мл слюны содержится IO

8

—IO

9

бактерий. Основ-

ную их массу составляют стрептококки. Кроме них в слюне постоянно

находятся диплококки, спириллы, спирохеты, веретенообразные палоч-

ки, лактобациллы, актиномицеты, грибы Candida; часто содержится ви-

рус herpes simplex и др. Человек приспособился к постоянной микрофло-

ре рта, приобрел защитные механизмы по отношению к ней. При нару-

шении целости слизистой оболочки ротовой полости эта микрофлора

может вызвать воспалительные процессы в полости рта. Развитию этих

процессов при гипосаливации способствуют также недостаток лизоцима

и снижение его активности.

§ 281. Нарушения глотания

Глотание — сложный рефлекторный акт, складывающийся из произ-

вольной и рефлекторной фаз. Произвольная фаза глотания нарушается

при парезах языка, некоторых психических расстройствах (кататония).

Нарушения рефлекторной фазы могут быть обусловлены поражением

рецепторов слизистой оболочки полости рта и глотки (ангины), спазмом

глотательной мускулатуры (столбняк, бешенство, истерия). Эта фаза

нарушается при повреждениях центра глотания в продолговатом мозге

или двигательных нервов мышц, участвующих в глотании. Затруднения

глотания могут вызывать механические препятствия (опухоль, рубец).

При расстройствах глотания в наибольшей степени затрудняется

проглатывание воды, так как для этого необходимо максимальное за-

крытие отверстий, ведущих в нос и трахею и, следовательно, наиболее

интенсивное сокращение мускулатуры глоточного аппарата. В тяжелых

случаях (например, при бешенстве) нарушения проглатывания воды

выражены настолько резко, что говорят о «водобоязни».

Расстройства глотания очень опасны, так как они могут сопровож-

даться попаданием слюны и частиц пищи в дыхательные пути, развити-

ем аспирационной пневмонии или даже гангрены легких.

Стойкое нарушение глотания крайне затрудняет прием пищи, ведет

к голоданию и истощению организма.

/

§ 282. Нарушение функций пищевода

Экспериментальная патология пищевода недостаточно разработана,

что объясняется трудностями оперативной техники на пишеводе.

Двигательная функция пищевода может быть пониженной (гипоки-

нез или атония) или повышенной (гиперкинез).

Атонию пищевода можно воспроизвести в эксперименте путем вы-

сокой перерезки блуждающих нервов (И. П. Павлов). При атонии пре-

13-740

385

кращается перистальтика пищевода, в связи с чем затрудняется продви-

жение по нему пищевого комка.

Причиной затрудненного продвижения пищи по пищеводу может

быть его спастическое сокращение. В эксперименте спазм кардиальной

части пищевода можно вызвать при раздражении симпатического нерва.

У людей нарушение расслабления или спазм кардиальной части пищево-

да наблюдается при ахалазии кардии. В основе этого заболевания ле-

жит нарушение иннервации пищевода и его кардиального сегмента.

Наиболее резко прохождение пищевой массы по пищеводу затруд-

няется при его сужении. Сужение может развиться в связи с рубцевани-

ем химических или термических ожогов пищевода, при его опухолях,

сдавлении его извне (аневризма аорты, абсцессы средостения и др.).

Сужение пищевода ведет к нарушению проглатывания пищи, истощению

организма и требует обычно оперативного лечения.

Прохождение пищи по пищеводу нарушается при образовании в

нем дивертикулов — выпячиваний стенки. В дивертикулах могут застаи-

ваться и загнивать пищевые массы. Стенка пищевода в области дивер-

тикула растягивается, истончается; возможен ее разрыв с последующим

кровотечением и инфицированием средостения.

Глава 2

НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ЖЕЛУДКЕ

Нарушения пищеварения в желудке связаны с расстройством его

функций: резервуарной, секреторной, двигательной, всасывательной, вы-

делительной.

§ 283. Нарушения резервуарной функции желудка

Резервуарная функция желудка нарушается при атрофии его стенки.

Расстройства этой функции возникают также после наложения соустья

между желудком и тонкой кишкой, резекции желудка и т. д. После опе-

раций на брюшной полости, ушибов живота, при переедании иногда при

острых инфекциях возможно рефлекторное торможение тонуса и пери-

стальтики желудка с нарушением его резервуарной функции.

При расстройствах резервуарной функции желудка наблюдается

его расширение, задержка в нем пищи, жидкости и газов. Стенка желуд-

ка растягивается и истончается. Ослабляется перистальтика желудка,

уменьшается секреция желудочного сока. Длительная задержка пище-

вых масс в желудке ведет к отрыжке и рвоте. Расширенный желудок

сдавливает двенадцатиперстную кишку. В организме уменьшается со-

держание воды и хлоридов, которые задерживаются в желудке. Как

следствие этого могут возникнуть алкалоз и обезвоживание, приводя-

щие иногда к судорогам. Может развиться коллапс.

§ 284. Нарушения секреторной функции желудка

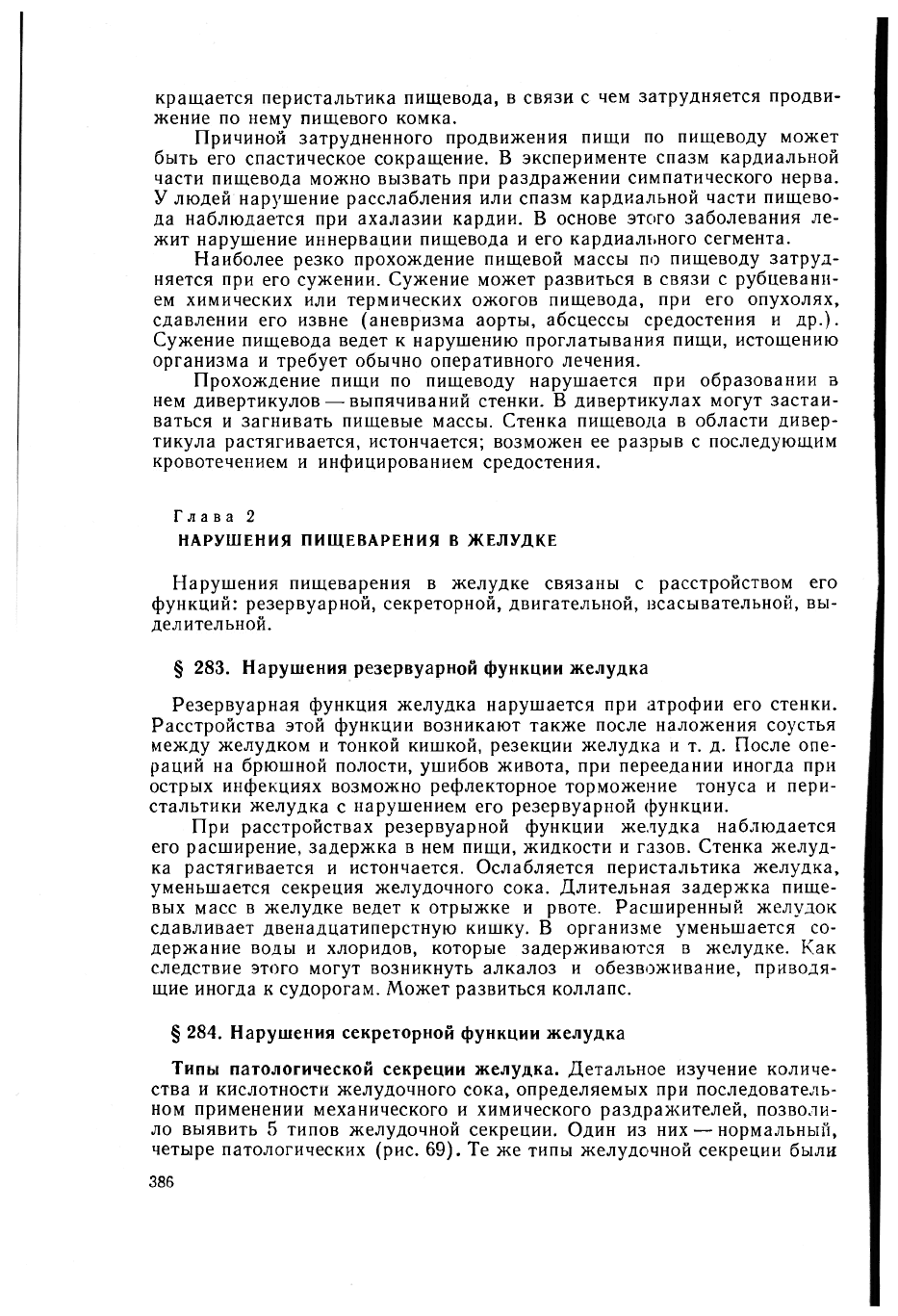

Типы патологической секреции желудка. Детальное изучение количе-

ства и кислотности желудочного сока, определяемых при последователь-

ном применении механического и химического раздражителей, позволи-

ло выявить 5 типов желудочной секреции. Один из них — нормальный,

четыре патологических (рис. 69). Те же типы желудочной секреции были

386