Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология

Подождите немного. Документ загружается.

Б

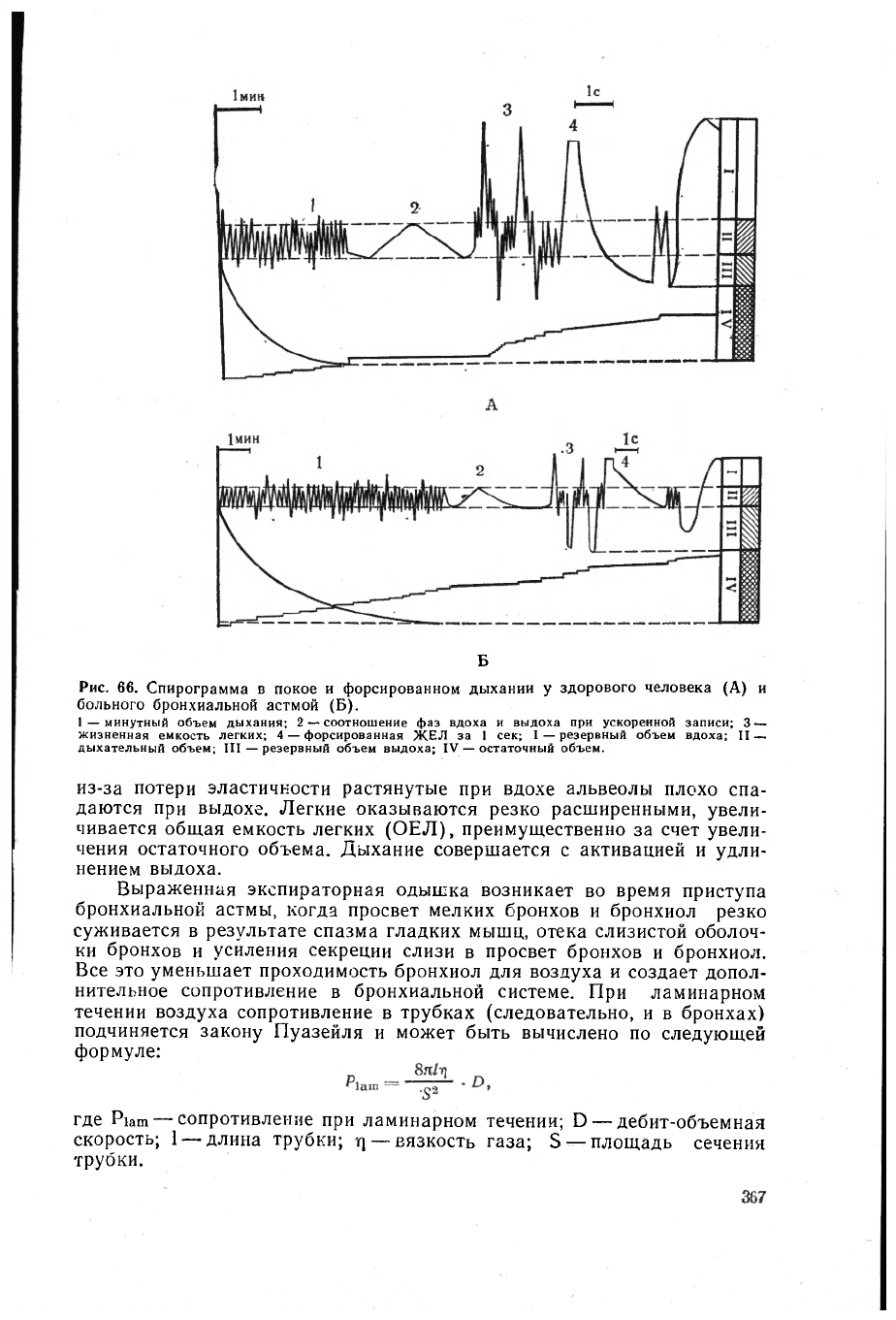

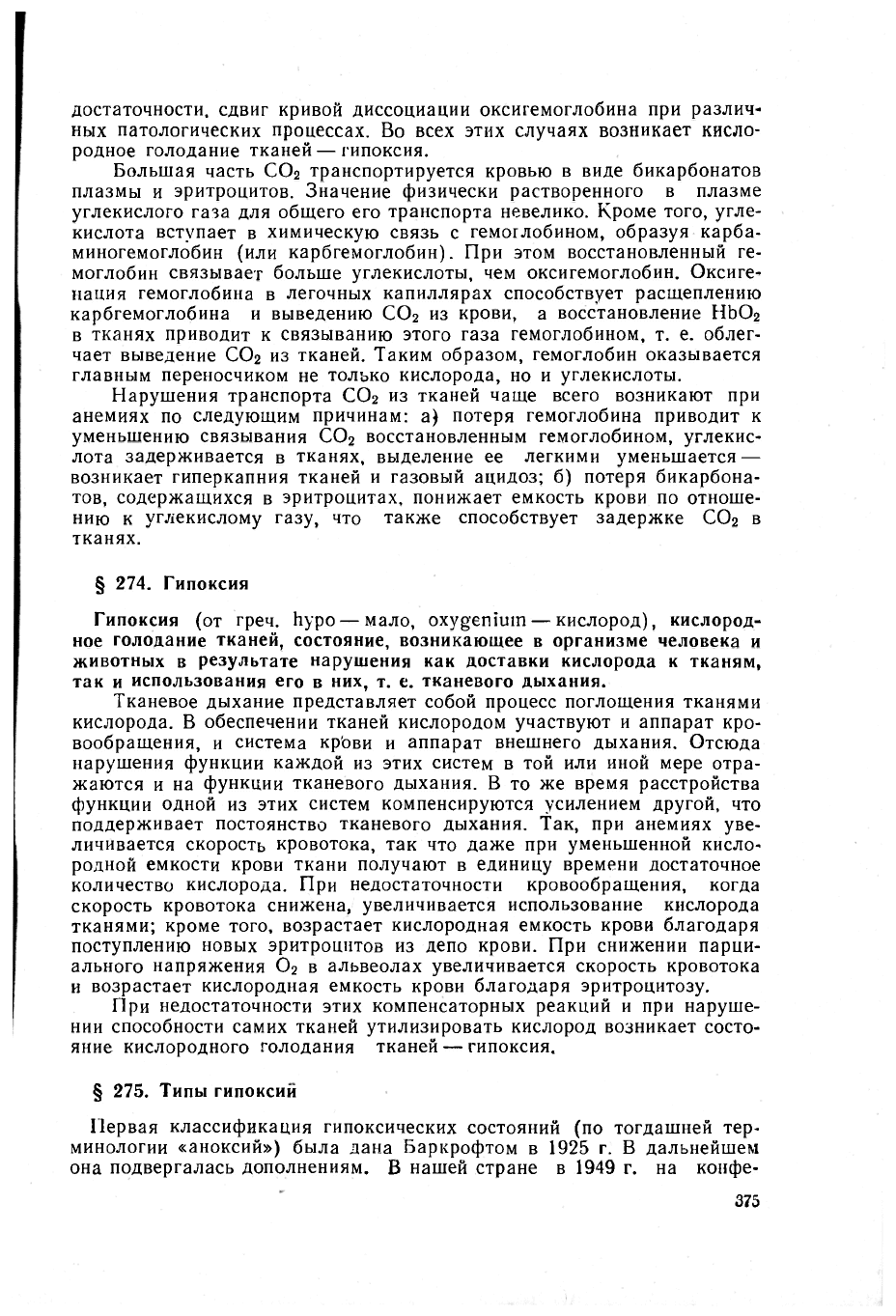

Рис. 66. Спирограмма

в

покое

и

форсированном дыхании

у

здорового человека (А)

и

больного бронхиальной астмой (Б).

1 —

минутный

объем дыхания; 2 — соотношение фаз вдоха и выдоха при ускоренной записи; 3 —

жизненная емкость легких; 4 — форсированная ЖЕЛ за 1 сек; !—резервный объем вдоха; II —

дыхательный объем; III —

резервный

объем выдоха; IV —

остаточный

объем.

из-за потери эластичности растянутые при вдохе альвеолы плохо спа-

даются при выдохе. Легкие оказываются резко расширенными, увели-

чивается общая емкость легких (ОЕЛ), преимущественно за счет увели-

чения остаточного объема. Дыхание совершается

с

активацией

и

удли-

нением выдоха.

Выраженная экспираторная одышка возникает

во

время приступа

бронхиальной астмы, когда просвет мелких бронхов

и

бронхиол резко

суживается

в

результате спазма гладких мышц, отека слизистой оболоч-

ки бронхов

и

усиления секреции слизи

в

просвет бронхов

и

бронхиол.

Все это уменьшает проходимость бронхиол для воздуха и создает допол-

нительное сопротивление

в

бронхиальной системе. При ламинарном

течении воздуха сопротивление

в

трубках (следовательно,

и в

бронхах)

подчиняется закону Пуазейля

и

может быть вычислено по следующей

формуле:

где Piam — сопротивление при ламинарном течении; D — дебит-объемная

скорость;

1

—длина трубки; rj — вязкость газа; S-площадь сечения

трубки.

353>

Из формулы видно, что при уменьшении радиуса трубки или су-

жении просвета бронха сопротивление увеличивается обратно пропор-

ционально квадрату сечения или четвертой степени радиуса. Так если

радиус бронхов уменьшается в 2 раза, сопротивление току воздуха воз-

растает в 16 раз.

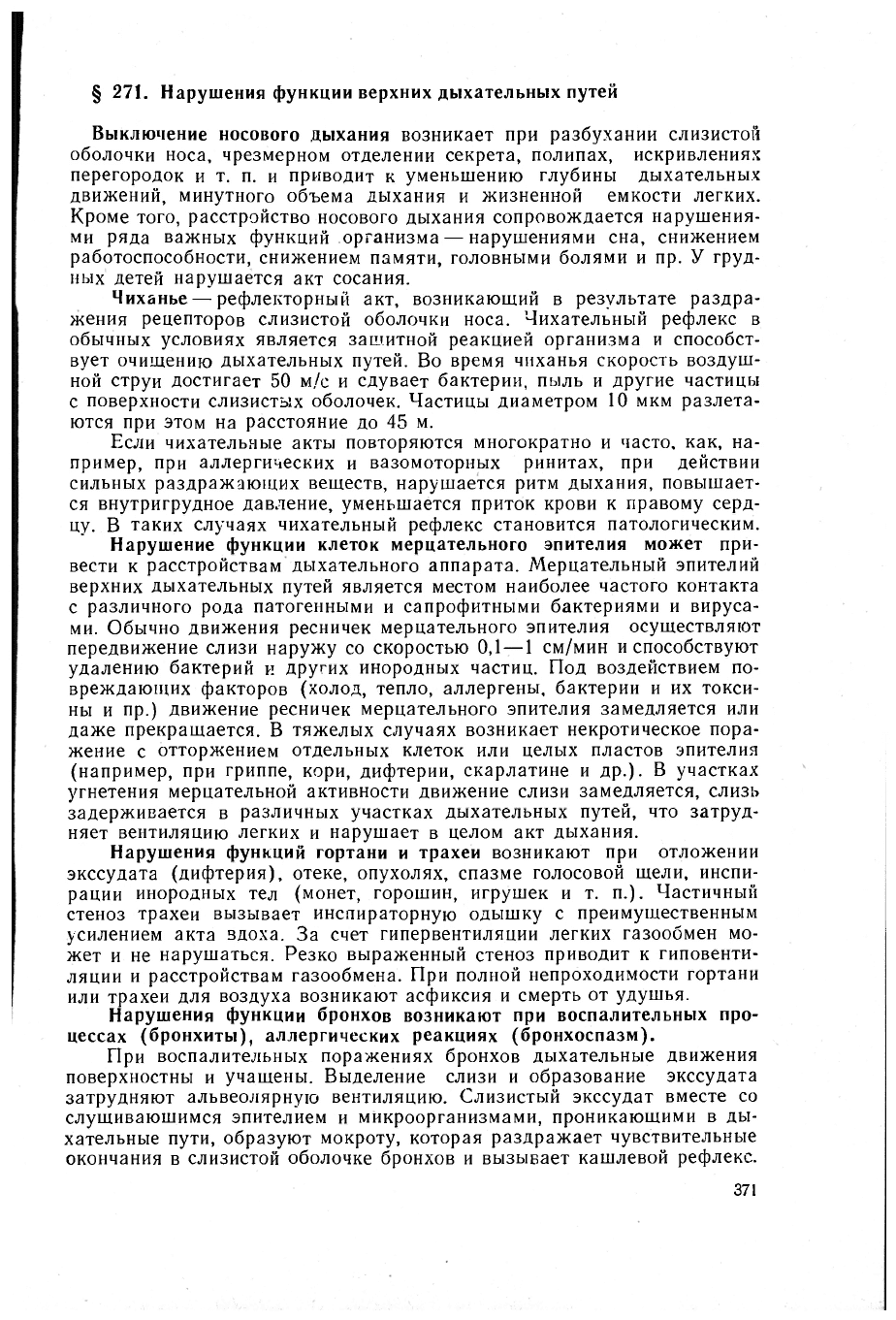

Характерным показателем повышенного бронхиаль-

ного сопротивления является уменьшение форсиро-

ванной жизненной емкости легких — ФЖЕЛ. ФЖЕЛ — это

количество воздуха, выдуваемое за 1-ю секунду форсированного выдо-

ха. Зная величину ФЖЕЛ и ЖЕЛ вычисляют показатель (индекс)

Тиффно.

ФЖЕЛ за 1-ю секунду

Индекс Тиффно = — X 100,

Например, если у здорового человека ЖЕЛ = 2,5 л, ФЖЕЛ — 2 л, то

индекс Тиффно = 80%- При бронхиальной астме этот показатель может

уменьшиться до 40% и меньше.

Снижение бронхиальной проходимости создает дополнительную на-

грузку на дыхательную мускулатуру и увеличивается механическая

работа аппарата дыхания. Работа дыхания увеличивается еще и за счет

затруднения и удлинения фазы выдоха. Выдох затруднен потому, что

эластических сил тканей легких, за счет которых совершается выдох в

норме, недостаточно для преодоления возросшего сопротивления воз-

душному потоку. Поэтому легкие не могут полностью спадаться, для

завершения выдоха включаются экспираторные мышцы — внутренние

межреберные косые мышцы, задние внутренние зубчатые мышцы. Сок-

ращаются мышцы брюшного пресса и, оттесняя органы брюшной

полости и купол диафрагмы кверху, повышают внутрибрюшное давле-

ние, что способствует форсированному выдоху.

Инспираторная одышка характеризуется преимущественным удли-

нением фазы вдоха, возникает вследствие стеноза — сужения просвета

трахеи и верхних дыхательных путей, например, при дифтерии, отеке

гортани, спазме голосовой щели, инспирации инородных тел (монет,

горошин, игрушек и пр.). Объем вдыхаемого воздуха в начальных

фазах стеноза остается нормальным или даже увеличивается, ды-

хание становится более глубоким, но редким. Это в известной степени

определяется запаздыванием рефлекса Геринга—Брейера, так как за-

полнение легочных альвеол воздухом через суженную трахею совершает-

ся медленно и заканчивается позднее, чем в физиологических условиях.

Центр вдоха более длительное время остается в состоянии возбужде-

ния. Кроме того, важное значение имеет запаздывание торможения цен-

тра вдоха с рецепторов верхних дыхательных путей вследствие более

постепенного нарастания скорости воздушного потока в верхних дыха-

тельных путях.

При сильном стенозе глубина дыхательных движений, которые

по-прежнему остаются редкими, уменьшается. Значительно падает объ-

ем легочной вентиляции,возникают гипоксемия и гииеркапния. В слу-

чае полной непроходимости гортани и трахеи для воздуха наступает

смерть от асфиксии.

К патологическому дыханию относят периодическое дыхание типа

Чейна — Стокса или Биота, «большое» дыхание типа Куссмауля, аго-

нальное дыхание.

353>

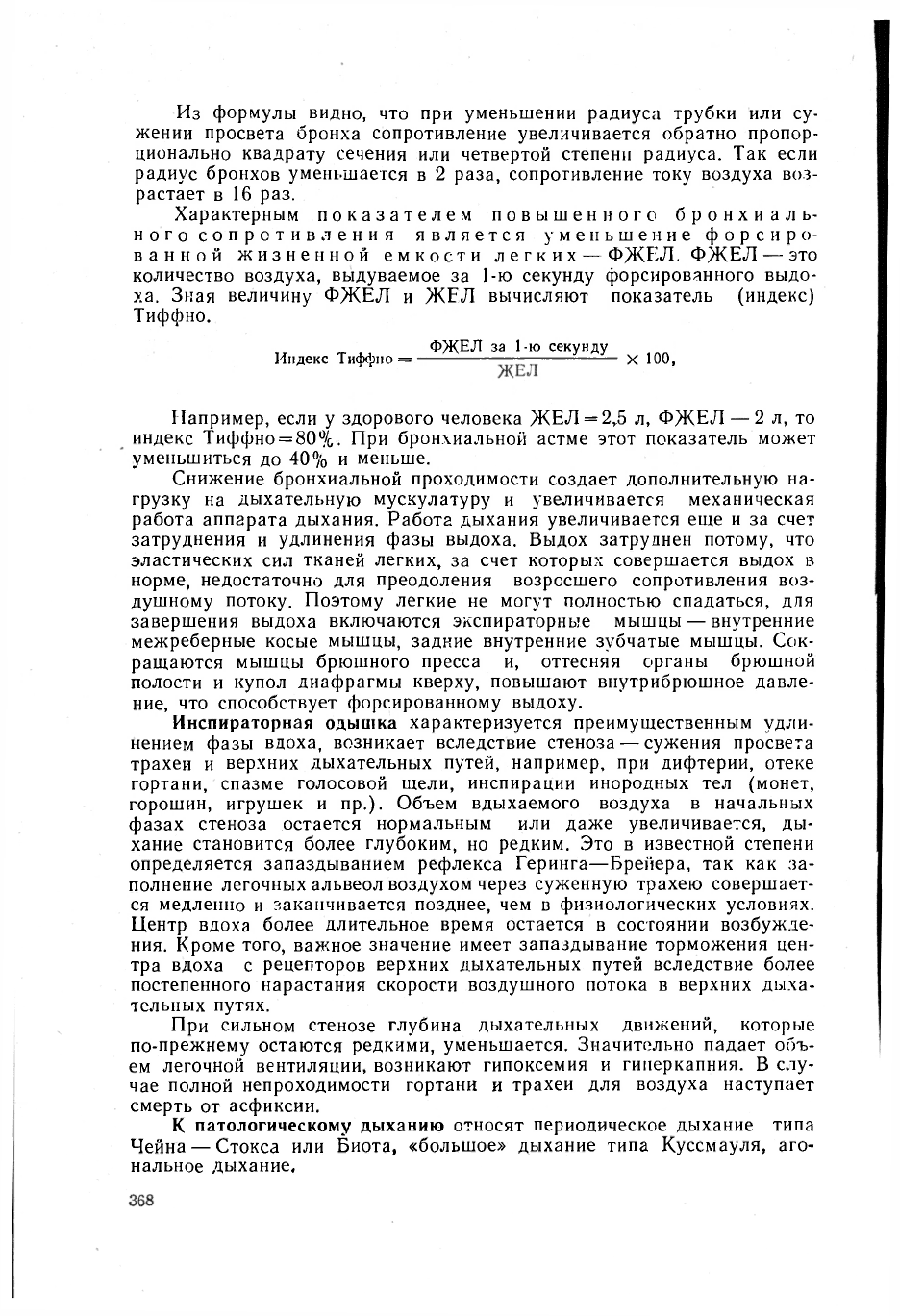

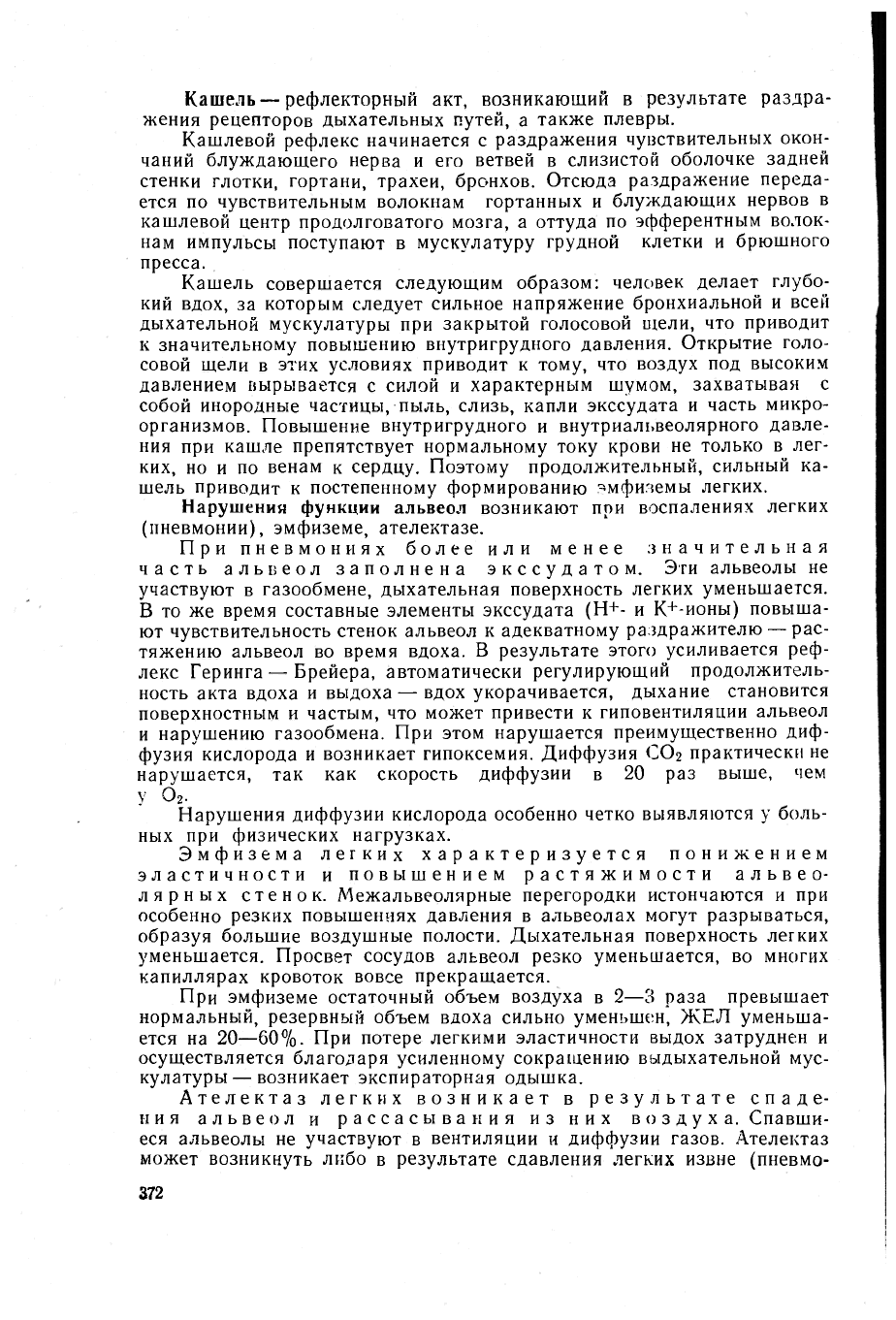

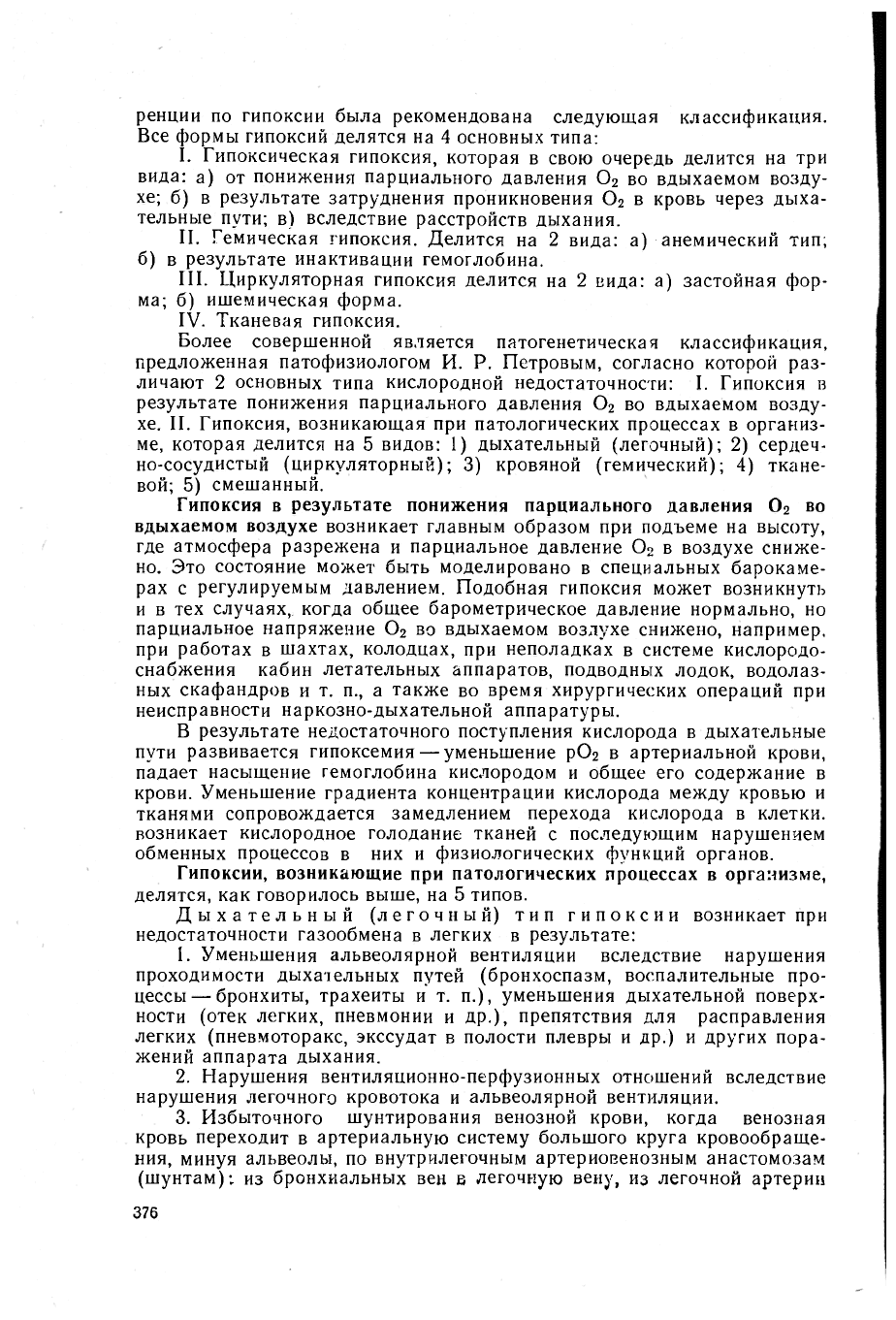

Рис. G7. Схема типов пе- . .

риодического дыхания. MUlUUK-Ji

Дыхание типа Биота.

(запись дыхания через трахею)

Содержание

CO

2

в крови

легких

Глубина

• дыхани

Содержание CO

2

Дыхание типа

Чейна-Стокса

Возбуждение

дыхательного

центра

Периодическое дыхание типа Чейна—Стокса — дыхатель-

ные движения проделывают определенный цикл: вначале поверхностные

и более редкие, они с каждым дыханием становятся глубже и чаще, до-

ходят до максимума, а затем постепенно снова убывают и переходят в

дыхательную паузу— апноэ. После паузы снова повторяется тот же

цикл. При дыхании типа Биота паузы возникают между равномерными

по глубине дыхательными циклами (рис. 67). Длительность цикла ды-

хания и апноэ в различных случаях неодинакова. Иногда одновременно

с чередованием дыхания и пауз наблюдаются циклические изменения

ширины зрачков, частоты пульса, уровня артериального давления. В ча-

сти случаев больной в период апноэ теряет сознание и приходит в себя

с возобновлением дыхательных движений.

Периодическое дыхание легко возникает у многих видов животных,

стоящих на более низких ступенях филогенетической лестницы

(Н. Н. Сиротинин), а также у некоторых видов животных (кроты, сони)

во время зимней спячки. У стариков периодическое дыхание может

наблюдаться во время сна вследствие понижения возбудимости дыха-

тельных центров.

В патологических условиях периодическое дыхание возникает при

мозговых поражениях, особенно сопровождающихся повышением внут-

ричерепного давления (кровоизлияния, менингиты, опухоли и т. д.), при

интоксикациях снотворными, наркотиками. Чаще всего периодическое

дыхание наблюдается при сердечно-сосудистых заболеваниях — тяже-

лой гипертонии, атеросклерозе сосудов мезга, сердечной недостаточ-

ности.

В патогенезе периодического дыхания основное зна-

чение имеет понижение возбудимости дыхательного центра к его физио-

логическому возбудителю — углекислоте. Понижение возбудимости ды-

хательного центра обусловлено, по-видимому, гипоксией клеток дыха-

тельного центра. Вследствие понижения возбудимости дыхательного

центра к CO

2

обычное, физиологическое содержание ее в крови (40 об.%

в артериальной крови и 45 об.% в венозной крови) не вызывает вдоха,

который возникает только после избыточного накопления CO

2

в крови

(см. рис. 67). В дальнейшем возбудимость дыхательного центра поддер-

живается и несколько усиливается импульсами, поступающими из про-

353>

приорецепторов дыхательных мышц. По мере возрастания глубины

дыхательных движений вентиляция легких улучшается и избыток CO

2

удаляется из крови, что уменьшает возбуждение дыхательного центра:

объем дыхания уменьшается, уменьшается и количество импульсов с

проприорецепторов дыхательных мышц — возникает пауза, в течение

которой накапливается CO

2

и цикл начинается вновь.

Дыхание типа Куссмауля характеризуется значительной

глубиной дыхательных движений, причем дыхание сопровождается

громкими шумами («большое дыхание», по определению Куссмауля).

Такое дыхание наблюдается и при патологических состояниях, сопро-

вождающихся ацидозом крови (уремическая, диабетическая, печеноч-

ная кома). Причиной подобного рода нарушения дыхания является пря-

мое возбуждающее действие на клетки дыхательного центра ионов во-

дорода и, возможно, кетоновых тел, в первую очередь бета-оксимасля-

ной кислоты. В терминальной стадии диабетической комы возбуждение

дыхательного центра сменяется его угнетением, и тогда «большое дыха-

ние» сменяется поверхностным и частым или переходит в агональное ды-

хание.

Атональное дыхание возникает в период агонии организма.

Атональному дыханию предшествует так называемая терминальная пау-

за, когда после некоторого учашения дыхания дыхательные движения

совершенно прекращаются. В это время обычно исчезает электрическая

активность коры головного мозга, расширяются зрачки, исчезают рого-

вичные рефлексы. Терминальная пауза может длиться от 5—-10 с до

3—4 мин. После нее начинается агональное дыхание. Вначале возни-

кает слабый вдох, затем вдохи усиливаются, но по достижении опре-

деленного максимума интенсивность их постепенно ослабевает и дыха-

ние полностью прекращается.

Атональные вдохи резко отличаются от обычных максимальным

напряжением всей дыхательной мускулатуры, включением в акт дыха-

ния даже тех мышц, которые обычно не участвуют в дыхании (муску-

латура рта, шеи), запрокидыванием головы назад, широким раскры-

тием рта — умирающие как бы глотают воздух.

Выключение дыхательной мускулатуры из акта дыхания проис-

ходит, как правило, в соответствии с филогенетическим развитием тех

нервных центров, от которых эта мускулатура получает двигательные

импульсы. Раньше всего выключается диафрагма, затем дыхательная

мускулатура грудной клетки и позже всего — мускулатура шеи и лица.

Агональное дыхание возникает, по-видимому, вследствие резкого

возбуждения бульбарного дыхательного центра, лишенного к этому

времени регулирующего воздействия высших отделов мозга. Возможно,

какое-то участие в формировании атонального дыхания принимают и

дополнительные спинальные центры.

Глава 2

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ

Недостаточность внешнего дыхания может возникнуть при наруше-

ниях функции или строения дыхательных путей, легких, плевры, грудной

клетки, дыхательных мышц, расстройствах иннервации и кровоснабже-

ния легких и изменении состава вдыхаемого воздуха.

353>

§ 271. Нарушения функции верхних дыхательных путей

Выключение носового дыхания возникает при разбухании слизистой

оболочки носа, чрезмерном отделении секрета, полипах, искривлениях

перегородок и т. п. и приводит к уменьшению глубины дыхательных

движений, минутного объема дыхания и жизненной емкости легких.

Кроме того, расстройство носового дыхания сопровождается нарушения-

ми ряда важных функций организма — нарушениями сна, снижением

работоспособности, снижением памяти, головными болями и пр. У груд-

ных детей нарушается акт сосания.

Чиханье — рефлекторный акт, возникающий в результате раздра-

жения рецепторов слизистой оболочки носа. Чихательный рефлекс в

обычных условиях является защитной реакцией организма и способст-

вует очищению дыхательных путей. Во время чиханья скорость воздуш-

ной струи достигает 50 м/с и сдувает бактерии, пыль и другие частицы

с поверхности слизистых оболочек. Частицы диаметром 10 мкм разлета-

ются при этом на расстояние до 45 м.

Если чихательные акты повторяются многократно и часто, как, на-

пример, при аллергических и вазомоторных ринитах, при действии

сильных раздражающих веществ, нарушается ритм дыхания, повышает-

ся внутригрудное давление, уменьшается приток крови к правому серд-

цу. В таких случаях чихательный рефлекс становится патологическим.

Нарушение функции клеток мерцательного эпителия может при-

вести к расстройствам дыхательного аппарата. Мерцательный эпителий

верхних дыхательных путей является местом наиболее частого контакта

с различного рода патогенными и сапрофитными бактериями и вируса-

ми. Обычно движения ресничек мерцательного эпителия осуществляют

передвижение слизи наружу со скоростью

0,1

—

1

см/мин и способствуют

удалению бактерий и других инородных частиц. Под воздействием по-

вреждающих факторов (холод, тепло, аллергены, бактерии и их токси-

ны и пр.) движение ресничек мерцательного эпителия замедляется или

даже прекращается. В тяжелых случаях возникает некротическое пора-

жение с отторжением отдельных клеток или целых пластов эпителия

(например, при гриппе, кори, дифтерии, скарлатине и др.). В участках

угнетения мерцательной активности движение слизи замедляется, слизь

задерживается в различных участках дыхательных путей, что затруд-

няет вентиляцию легких и нарушает в целом акт дыхания.

Нарушения функций гортани и трахеи возникают при отложении

экссудата (дифтерия), отеке, опухолях, спазме голосовой щели, инспи-

рации инородных тел (монет, горошин, игрушек и т. п.). Частичный

стеноз трахеи вызывает инспираторную одышку с преимущественным

усилением акта вдоха. За счет гипервентиляции легких газообмен мо-

жет и не нарушаться. Резко выраженный стеноз приводит к гиповенти-

ляции и расстройствам газообмена. При полной непроходимости гортани

или трахеи для воздуха возникают асфиксия и смерть от удушья.

Нарушения функции бронхов возникают при воспалительных про-

цессах (бронхиты), аллергических реакциях (бронхоспазм).

При воспалительных поражениях бронхов дыхательные движения

поверхностны и учащены. Выделение слизи и образование экссудата

затрудняют альвеолярную вентиляцию. Слизистый экссудат вместе со

слущиваюшимся эпителием и микроорганизмами, проникающими в ды-

хательные пути, образуют мокроту, которая раздражает чувствительные

окончания в слизистой оболочке бронхов и вызывает кашлевой рефлекс.

371

Кашель — рефлекторный акт, возникающий в результате раздра-

жения рецепторов дыхательных путей, а также плевры.

Кашлевой рефлекс начинается с раздражения чувствительных окон-

чаний блуждающего нерва и его ветвей в слизистой оболочке задней

стенки глотки, гортани, трахеи, бронхов. Отсюда раздражение переда-

ется по чувствительным волокнам гортанных и блуждающих нервов в

кашлевой центр продолговатого мозга, а оттуда по эфферентным волок-

нам импульсы поступают в мускулатуру грудной клетки и брюшного

пресса.

Кашель совершается следующим образом: человек делает глубо-

кий вдох, за которым следует сильное напряжение бронхиальной и всей

дыхательной мускулатуры при закрытой голосовой щели, что приводит

к значительному повышению внутригрудного давления. Открытие голо-

совой щели в этих условиях приводит к тому, что воздух под высоким

давлением вырывается с силой и характерным шумом, захватывая с

собой инородные частицы, пыль, слизь, капли экссудата и часть микро-

организмов. Повышение внутригрудного и внутриальвеолярного давле-

ния при кашле препятствует нормальному току крови не только в лег-

ких, но и по венам к сердцу. Поэтому продолжительный, сильный ка-

шель приводит к постепенному формированию эмфиземы легких.

Нарушения функции альвеол возникают при воспалениях легких

(пневмонии), эмфиземе, ателектазе.

При пневмониях более или менее значительная

часть альвеол заполнена экссудатом. Эти альвеолы не

участвуют в газообмене, дыхательная поверхность легких уменьшается.

В то же время составные элементы экссудата (Н+- и К

+

-ионы) повыша-

ют чувствительность стенок альвеол к адекватному раздражителю — рас-

тяжению альвеол во время вдоха. В результате этого усиливается реф-

лекс Геринга — Брейера, автоматически регулирующий продолжитель-

ность акта вдоха и выдоха — вдох укорачивается, дыхание становится

поверхностным и частым, что может привести к гиповентиляции альвеол

и нарушению газообмена. При этом нарушается преимущественно диф-

фузия кислорода и возникает гипоксемия. Диффузия CO

2

практически не

нарушается, так как скорость диффузии в 20 раз выше, чем

У O

2

.

Нарушения диффузии кислорода особенно четко выявляются у боль-

ных при физических нагрузках.

Эмфизема легких характеризуется понижением

эластичности и повышением растяжимости альвео-

лярных стенок. А^ежальвеолярные перегородки истончаются и при

особенно резких повышениях давления в альвеолах могут разрываться,

образуя большие воздушные полости. Дыхательная поверхность легких

уменьшается. Просвет сосудов альвеол резко уменьшается, во многих

капиллярах кровоток вовсе прекращается.

При эмфиземе остаточный объем воздуха в 2—3 раза превышает

нормальный, резервный объем вдоха сильно уменьшен, ЖЕЛ уменьша-

ется на 20—60%- При потере легкими эластичности выдох затруднен и

осуществляется благодаря усиленному сокращению выдыхательной мус-

кулатуры— возникает экспираторная одышка.

Ателектаз легких возникает в результате спаде-

ния альвеол и рассасывания из них в о з д у х а. Спавши-

еся альвеолы не участвуют в вентиляции и диффузии газов. Ателектаз

может возникнуть либо в результате сдавления легких извне (пневмо-

372

торакс, скопление экссудата в плевральной полости и др.), либо от за-

купорки бронха и прекращения поступления воздуха в альвеолы. Раз-

витию ателектаза способствует нарушение синтеза сурфактанта (веще-

ства, состоящего в основном из дипальмитоиллецитина), образующегося

в митохондриях клеток альвеолярного эпителия. Сурфактант в норме

создает тонкую пленку на поверхности эпителия и обеспечивает сниже-

ние поверхностного натяжения альвеол, что препятствует их спадению.

При уменьшении количества сурфактанта или нарушениях его свойств

(например, при асфиксии, нарушении кровотока, туберкулезе) поверх-

ностное натяжение в альвеолах увеличивается и они спадаются.

Уменьшение дыхательной поверхности легких, уменьшение диффу-

зии кислорода приводят к нарушениям внешнего дыхания. Степень на-

рушения дыхания зависит ог количества спавшихся альвеол.

Нарушения функции плевры возникают чаше всего при воспали-

тельных процессах (плевриты), опухолях плевры, проникании в полость

плевры воздуха (пневмоторакс), скоплении в ней экссудата, отечной

жидкости (гидроторакс) или крови (гемоторакс). При всех этих патоло-

гических процессах давление в плевральной полости повышается, легкое

сдавливается, возникает ателектаз (или коллапс легкого), приводящий

к уменьшению дыхательной поверхности.

Плеврит (экссудативный)—сопровождается скоплением в поло-

сти плевры экссудата, что затрудняет расширение легких во время

вдоха. Обычно пораженная сторона мало участвует в дыхательных дви-

жениях и по той причине, что раздражение окончаний чувствительных

нервов в плевральных листках ведет к рефлекторному торможению ды-

хательных движений на больной стороне. На здоровой же стороне за счет

усиления работы ирспираторных мышц вентиляция усиливается и в

целом газообмен может не нарушаться. Ясно выраженные расстройства

газообмена наступают лишь в случаях большого (до 1,5—2 л) скопле-

ния жидкости в полости плевры. Жидкость оттесняет средостение и сдав-

ливает другое легкое, нарушая кровообращение в нем. При скоплении

жидкости в полости плевры уменьшается присасывающая функция

грудной клетки, в силу чего затрудняется поступление крови в правое

сердце. Нарушение дыхания при плеврите может сопровождаться и

расстройствами кровообращения.

Пневмоторакс —проникновение в полость плевры воздуха

или через поврежденную грудную клетку, или через поврежденные

бронхи. Различают пневмоторакс открытый (плевральная полость

сообщается с внешней средой), закрытый (например, лечебный пневмо-

торакс, накладываемый при туберкулезе легких) и вентильный или кла-

панный. В последнем случае при вдохе благодаря растяжению тканей

легких «клапан» открывается и воздух входит в полость плевры, а при

выдохе спавшиеся легкие закрывают «клапан» и обратное выхождение

воздуха невозможно.

В развитии острого пневмоторакса можно условно различать две

фазы. Вначале возникает углубление и учащение дыхания за счет рез-

кого усиления вентиляции здорового легкого. В этой стадии гипоксемия

и гиперкапния еще слабо выражены, так как включаются компенсатор-

ные реакции приспособления к умеренной гипоксии.

При недостаточности компенсаторных возможностей организма воз-

никают резкая гипоксия и гиперкапния — результат уменьшения дыха-

тельной поверхности и вентиляции второго легкого вследствие сдавле-

ния средостения воздухом в плеЕре, смещения сердца, затруднения диа-

373

столического заполнения его. Через сосуды сдавленной части легкого

венозная кровь протекает без достаточного газообмена; примесь ее к

крови левого предсердия способствует повышению рС0

2

в артериальной

крови. В этой фазе дыхание становится частым и поверхностным в силу

невозмол^ности достаточного растяжения легких и раскрытия альвеол.

Артериальное и венозное давление бывает повышенным, пульс редким.

Затем артериальное давление падает, смерть наступает от асфиксии.

§ 272. Асфиксия

Асфиксия (от греч. «а» — отсутствие, sphygmos — пульс)—состояние,

когда резко затрудняется (или прекращается) поступление в организм

кислорода и выведение углекислоты. Является результатом нарушения

внешнего дыхания. В течении острой асфиксии в зависимости от харак-

тера нарушения дыхания можно выделить 4 стадии:

I стадия характеризуется учащенным и более

глубоким дыханием с удлинением фазы вдоха —

инспираторная одышка. Вследствие затруднения вентиляции легких в

крови начинает накапливаться CO

2

, возникает гиперкапния.

Для II стадии асфиксии характерно затрудне-

ние выдоха — экспираторная одышка. Избыток CO

2

вызывает воз-

буждение сосудодвигательного центра и повышение артериального дав-

ления. Пульс замедляется (вагус-пульс), ударный объем сердца увели-

чивается, что зависит от действия углекислоты на парасимпатическую

нервную систему, каротидную и аортальную рефлексогенные зоны.

III стадия — остановка дыхания в течение нес-

кольких секунд или нескольких минут — «претерминальная пауза

дыхания» обусловлена раздражением центра блуждающих нервов и

понижением возбудимости дыхательного центра вследствие чрезмерного

накопления в крови углекислого газа. Артериальное давление снижа-

ется, сердечная деятельность замедляется.

IV стадия — терминальное дыхание в виде редких,

глубоких вдохов с пассивными выдохами в течение 3—8 мнн, а

иногда и дольше. У новорожденных эта стадия продолжается значитель-

но дольше, чем у взрослых. Рефлексы угасают вследствие истощения

нервных центров, зрачки сильно расширяются, мышцы расслабляются,

артериальное давление резко падает, сердечные сокращения редкие.

Смерть наступает от остановки дыхания вследствие падения возбудимо-

сти дыхательного центра.

Глава 3

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ДЫХАНИЯ

ГИПОКСИЯ

Внутреннее дыхание включает транспорт кислорода от легких к тка-

ням, транспорт углекислоты от тканей к легким и использование кисло-

рода тканями (тканевое дыханне).

§ 273. Нарушение транспорта кислорода и углекислоты

Нарушение транспорта кислорода от легких к тканям возникает по

разным причинам: уменьшение количества гемоглобина в крови (ане-

мии, кровопотери), замедление тока крови при сердечно-сосудистой не-

374

достаточности, сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина при различ-

ных патологических процессах. Во всех этих случаях возникает кисло-

родное голодание тканей — гипоксия.

Большая часть CO

2

транспортируется кровью в виде бикарбонатов

плазмы и эритроцитов. Значение физически растворенного в плазме

углекислого газа для общего его транспорта невелико. Кроме того, угле-

кислота вступает в химическую связь с гемоглобином, образуя карба-

миногемоглобин (или карбгемоглобин). При этом восстановленный ге-

моглобин связывает больше углекислоты, чем оксигемоглобин. Оксиге-

нация гемоглобина в легочных капиллярах способствует расщеплению

карбгемоглобина и выведению CO

2

из крови, а восстановление HbO

2

в тканях приводит к связыванию этого газа гемоглобином, т. е. облег-

чает выведение CO

2

из тканей. Таким образом, гемоглобин оказывается

главным переносчиком не только кислорода, но и углекислоты.

Нарушения транспорта CO

2

из тканей чаще всего возникают при

анемиях по следующим причинам: а) потеря гемоглобина приводит к

уменьшению связывания CO

2

восстановленным гемоглобином, углекис-

лота задерживается в тканях, выделение ее легкими уменьшается —

возникает гиперкапния тканей и газовый ацидоз; б) потеря бикарбона-

тов, содержащихся в эритроцитах, понижает емкость крови по отноше-

нию к углекислому газу, что также способствует задержке CO

2

в

тканях.

§ 274. Гипоксия

Гипоксия (от греч. hypo — мало, oxygenium — кислород), кислород-

ное голодание тканей, состояние, возникающее в организме человека и

животных в результате нарушения как доставки кислорода к тканям,

так и использования его в них, т. е. тканевого дыхания.

Тканевое дыхание представляет собой процесс поглощения тканями

кислорода. В обеспечении тканей кислородом участвуют и аппарат кро-

вообращения, и система кр'ови и аппарат внешнего дыхания. Отсюда

нарушения функции каждой из этих систем в той или иной мере отра-

жаются и на функции тканевого дыхания. В то же время расстройства

функции одной из этих систем компенсируются усилением другой, что

поддерживает постоянство тканевого дыхания. Так, при анемиях уве-

личивается скорость кровотока, так что даже при уменьшенной кисло-

родной емкости крови ткани получают в единицу времени достаточное

количество кислорода. При недостаточности кровообращения, когда

скорость кровотока снижена, увеличивается использование кислорода

тканями; кроме того, возрастает кислородная емкость крови благодаря

поступлению новых эритроцитов из депо крови. При снижении парци-

ального напряжения O

2

в альвеолах увеличивается скорость кровотока

и возрастает кислородная емкость крови благодаря эритроцитозу.

При недостаточности этих компенсаторных реакций и при наруше-

нии способности самих тканей утилизировать кислород возникает состо-

яние кислородного голодания тканей — гипоксия.

§ 275. Типы гипоксии

Первая классификация гипоксических состояний (по тогдашней тер-

минологии «аноксий») была дана Баркрофтом в 1925 г. В дальнейшем

она подвергалась дополнениям. В нашей стране в 1949 г. на конфе-

375

ренции по гипоксии была рекомендована следующая классификация.

Все формы гипоксий делятся на 4 основных типа:

I. Гипоксическая гипоксия, которая в свою очередь делится на три

вида: а) от понижения парциального давления O

2

во вдыхаемом возду-

хе; б) в результате затруднения проникновения O

2

в кровь через дыха-

тельные пути; в) вследствие расстройств дыхания.

II. Гемическая гипоксия. Делится на 2 вида: а) анемический тип;

б) в результате инактивации гемоглобина.

III. Циркуляторная гипоксия делится на 2 вида: а) застойная фор-

ма; б) ишемическая форма.

IV. Тканевая гипоксия.

Более совершенной является патогенетическая классификация,

предложенная патофизиологом И. Р. Петровым, согласно которой раз-

личают 2 основных типа кислородной недостаточности: I. Гипоксия в

результате понижения парциального давления O

2

во вдыхаемом возду-

хе. II. Гипоксия, возникающая при патологических процессах в организ-

ме, которая делится на 5 видов: 1) дыхательный (легочный); 2) сердеч-

но-сосудистый (циркуляторный); 3) кровяной (гемический); 4) ткане-

вой; 5) смешанный.

Гипоксия в результате понижения парциального давления O

2

во

вдыхаемом воздухе возникает главным образом при подъеме на высоту,

где атмосфера разрежена и парциальное давление O

2

в воздухе сниже-

но. Это состояние может быть моделировано в специальных барокаме-

рах с регулируемым давлением. Подобная гипоксия может возникнуть

и в тех случаях, когда общее барометрическое давление нормально, но

парциальное напряжение O

2

во вдыхаемом воздухе снижено, например,

при работах в шахтах, колодцах, при неполадках в системе кислородо-

снабжения кабин летательных аппаратов, подводных лодок, водолаз-

ных скафандров и т. п., а также во время хирургических операций при

неисправности наркозно-дыхательной аппаратуры.

В результате недостаточного поступления кислорода в дыхательные

пути развивается гипоксемия — уменьшение р0

2

в артериальной крови,

падает насыщение гемоглобина кислородом и общее его содержание в

крови. Уменьшение градиента концентрации кислорода между кровью и

тканями сопровождается замедлением перехода кислорода в клетки,

возникает кислородное голодание тканей с последующим нарушением

обменных процессов в них и физиологических функций органов.

Гипоксии, возникающие при патологических процессах в организме,

делятся, как говорилось выше, на 5 типов.

Дыхательный (легочный) тип гипоксии возникает при

недостаточности газообмена в легких в результате:

1. Уменьшения альвеолярной вентиляции вследствие нарушения

проходимости дыхательных путей (бронхоспазм, воспалительные про-

цессы— бронхиты, трахеиты и т. п.), уменьшения дыхательной поверх-

ности (отек легких, пневмонии и др.), препятствия для расправления

легких (пневмоторакс, экссудат в полости плевры и др.) и других пора-

жений аппарата дыхания.

2. Нарушения вентиляционно-перфузионных отношений вследствие

нарушения легочного кровотока и альвеолярной вентиляции.

3. Избыточного шунтирования венозной крови, когда венозная

кровь переходит в артериальную систему большого круга кровообраще-

ния, минуя альвеолы, по внутрилегочным артериовенозным анастомозам

(шунтам): из бронхиальных вен в легочную вену, из легочной артерии

376