Багиев Г.Л. Тарасевич В.М. Анн Х. Маркетинг

Подождите немного. Документ загружается.

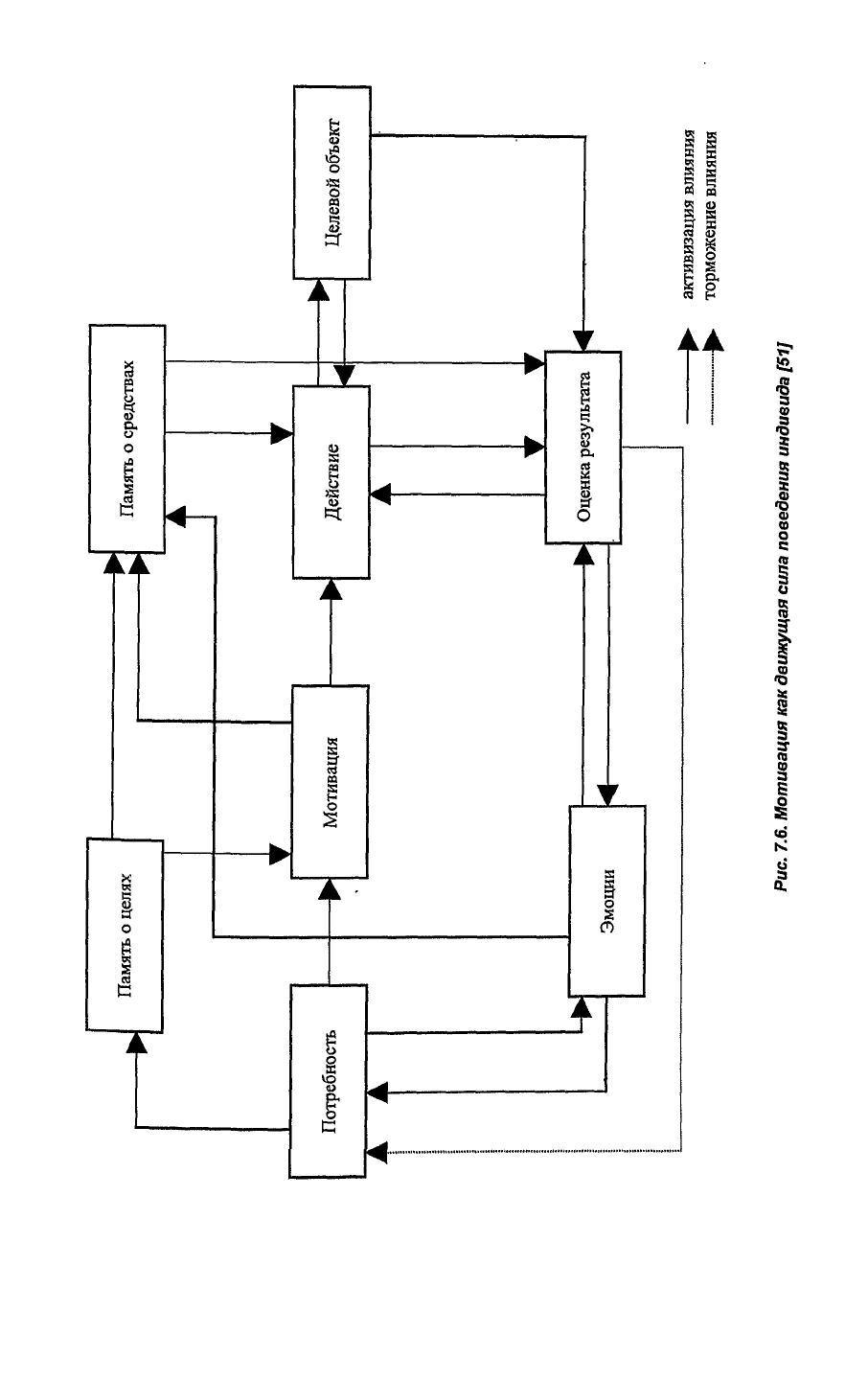

Рис.

7.6.

Мотивация

как движущая сила поведения индивида

[51]

Человек в каждый момент находится под влиянием целой системы мотива-

ционных

отношений и побуждений, т.е. "мотивационного поля", определяющего

как

достигаемые им цели, так и способы их достижения. Взаимодействие с поля-

ми

других

людей, а также воспитательные воздействия на человека способствуют

включению его "мотивационного поля" в

создаваемую

социальной системой то-

тальную

мотивационную атмосферу. Такая атмосфера

действует

на человека как

прямо,

через актуализацию потребностей, так и опосредованно, влияя на органи-

зацию и развитие потребностей.

Познание

мотивации осуществляется с помощью

существующих

в психоло-

гии

теорий: теории отношений (В. Н.

Мясищев);

теории установки (Д. Н. Узнад-

зе) и теории деятельности (А.

Н.

Леонтьев). Сторонники деятельного

подхода

(динамическая

модель) исходят из того, что осуществленная деятельность богаче,

истиннее,

чем предваряющее ее

сознание.

Деятельность при этом выполняет сис-

темообразующую

функцию и

соответствует

категории формы. Под влиянием де-

ятельностных взаимодействий складываются психические образования содержа-

тельного типа.

Теория

отношений и теория установки

предлагают

иную модель. В этой мо-

дели системообразующую функцию выполняют первичные содержательные об-

разования

(установка, отношение, а также ожидание, функциональная готов-

ность,

восприятие,

диспозиция),

в рамках и под влиянием которых развертывает-

ся

"материальная деятельность"

субъекта.

Каждая из этих теорий опирается на

определенные факты,

дает

стимул

продуктивным исследованиям и адекватна по

отношению к их мотивации.

Многолетние исследования учеными процессов мотивации и поведения че-

ловека в

деловых

и неделовых ситуациях позволили классифицировать модели

мотивации.

В настоящее время выделяют: 1) содержательные модели, основан-

ные

на идентификации внутренних потребностей человека (А. Маслоу, Д. Мак-

Клелланд, Дж. Аткинсон, Ф. Герцберг, Д. МакГрегор, У. Оучи); 2) процессуаль-

ные

модели, концентрирующие внимание на тех процессах, через которые цели и

потребности

реализуют

свое влияние на поведение людей, так как поведение лич-

ности

является функцией не только потребности, но и восприятия и ожиданий

той или иной ситуации, ее

исхода

и последствий поведения индивида (В.

Врум,

Л. Портер,

Э.

Лоулер,

Г. Дж. Болт).

В содержательных моделях рассматриваются вопросы мотивации и мотиви-

рующих

факторов поведения в

свете

обоснования самоактулизации личности.

Люди

рассматриваются не просто как продукт их прошлого опыта и обучения, а

как

развивающиеся и самоуправляемые индивидуумы, способные формировать

собственную жизнь и поведение. В качестве мотива для любой формы поведения

выступает

неудовлетворенная потребность.

Так,

А. Маслоу выдвинул и обосновал концепцию существования иерархии

потребностей (первичных и вторичных). Согласно теории А. Маслоу, иерархи-

ческую

структуру

мотивации, которая определяет поведение человека, составля-

ют пять основных потребностей: первичные — физиологические, безопасности и

защищенности;

вторичные — социальные, уважения и

успеха,

самовыражения.

Установлено, что, как правило, потребность высшего уровня удовлетворяется

после удовлетворения потребности более низкого уровня. Поэтому А. Маслоу и

положил в основу пирамиды иерархии потребностей физиологические потреб-

ности,

т.е. потребности в

пище,

воде, потребности дышать, спать и любить, которые

432

заложены в человеке генетически. Вторичные потребности по природе являются

психологическими и осознаются с опытом. К ним относят потребности в причаст-

ности к какому-либо

делу

или кому-либо, личных достижений и самоуважения,

признания,

а также потребности в реализации своих потенциальных возможнос-

тей и росте как личности.

Д. МакКлелланд в своей модели мотивации в основу положил потребности

высших уровней: власти,

успеха

и причастности. Ф. Герцберг в развитие концепции

потребностей человека А. Маслоу выделил две группы основных потребностей:

. 1) потребности, связанные с удовлетворением различных

нужд

человека,

—

ги-

гиенические факторы; 2) потребности, связанные со стремлением человека к

росту,

развитию и самоактулизации, ^ мотивирующие факторы. Основные ха-

рактеристики теорий А. Маслоу, Д. МакКлелланда и Ф. Герцберга приведены в

табл. 7.5 [80].

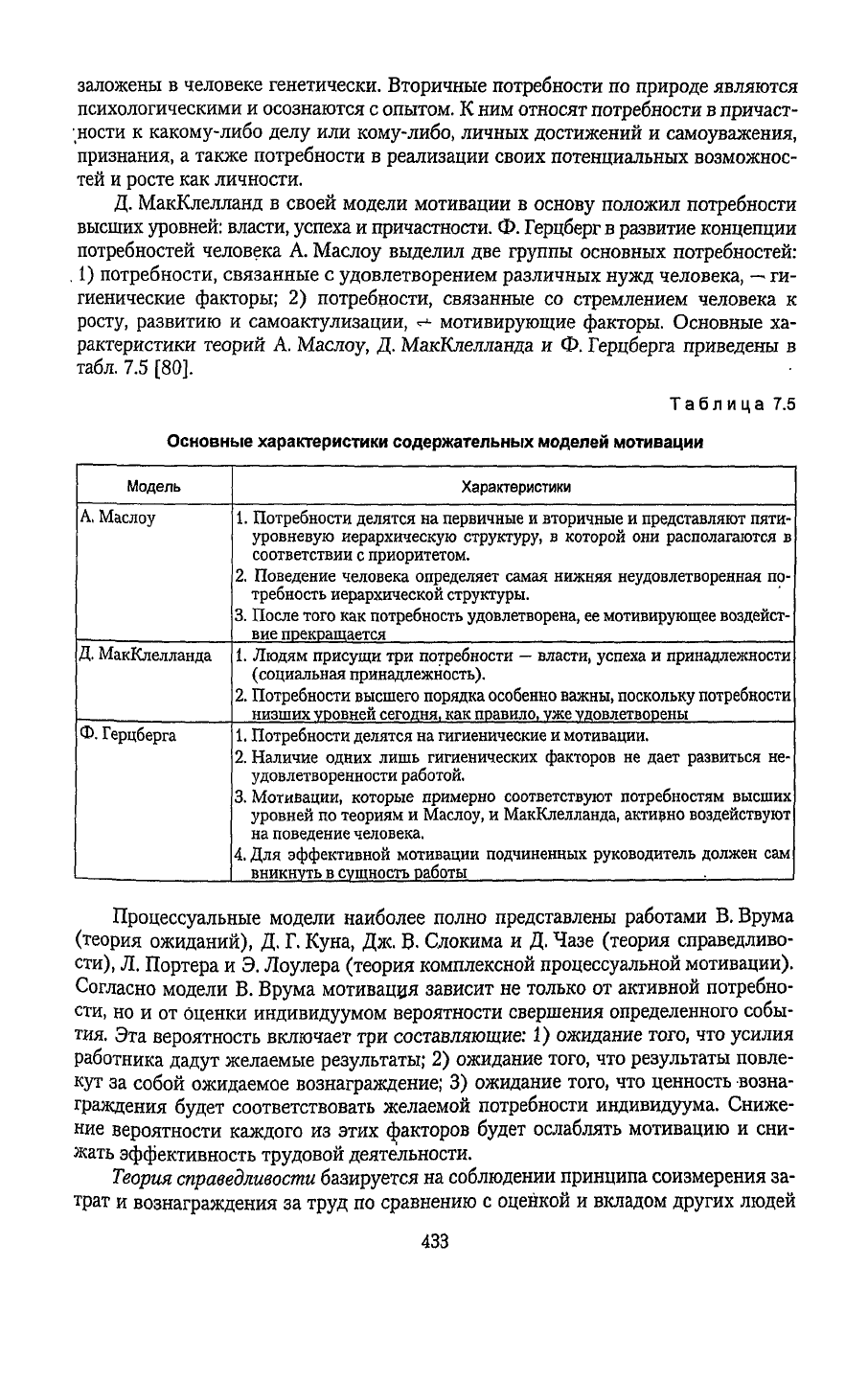

Таблица 7.5

Основные

характеристики содержательных моделей мотивации

Модель

А. Маслоу

Д.

МакКлелланда

Ф.

Герцберга

Характеристики

1. Потребности делятся на первичные и вторичные и представляют

пяти-

уровневую иерархическую

структуру,

в которой они располагаются в

соответствии с приоритетом.

2. Поведение человека определяет самая

нижняя

неудовлетворенная по-

требность иерархической структуры.

3. После того как потребность удовлетворена, ее мотивирующее воздейст-

вие прекращается

1. Людям присущи три потребности — власти, успеха и принадлежности

(социальная

принадлежность).

2. Потребности высшего порядка особенно важны, поскольку потребности

низших

уровней

сегодня,

как

правило,

уже удовлетворены

1. Потребности делятся на гигиенические и

мотивации.

2. Наличие одних лишь гигиенических факторов не дает развиться не-

удовлетворенности работой.

3. Мотивации, которые примерно соответствуют потребностям высших

уровней по теориям и Маслоу, и МакКлелланда, активно воздействуют

на

поведение человека.

4. Для эффективной мотивации подчиненных руководитель должен сам

вникнуть

в сущность работы

Процессуальные модели наиболее полно представлены работами В.

Врума

(теория ожиданий), Д. Г. Куна, Дж. В. Слокима и Д. Чазе (теория справедливо-

сти),

Л. Портера и Э.

Лоулера

(теория комплексной процессуальной мотивации).

Согласно модели В.

Врума

мотивация зависит не только от активной потребно-

сти, но и от оценки индивидуумом вероятности свершения определенного собы-

тия.

Эта вероятность включает три составляющие: 1) ожидание того, что усилия

работника

дадут

желаемые

результаты;

2) ожидание того, что

результаты

повле-

кут за собой ожидаемое вознаграждение; 3) ожидание того, что ценность возна-

граждения

будет

соответствовать желаемой потребности индивидуума. Сниже-

ние

вероятности каждого из этих факторов

будет

ослаблять мотивацию и сни-

жать эффективность

трудовой

деятельности.

Теория

справедливости

базируется на соблюдении принципа соизмерения за-

трат

и вознаграждения за

труд

по сравнению с оценкой и вкладом

других

людей

433

в аналогичную

работу.

Несбалансированность, несправедливость этих соотноше-

ний

передается по каналам коммуникаций и может приводить к снижению моти-

вации.

Теорию

комплексной

процессуальной

мотивации

раскрывает модель Портера-

Лоулера.

В основу этой модели включены пять переменных: затраченные усилия;

восприятие; полученные

результаты,

вознаграждения, степень удовлетворения.

Портер и

Лоулер

показали, что

достигнутые

результаты

зависят от приложенных

индивидуумом усилий, его способностей, а также от осознания им своей роли.

А уровень приложенных усилий определяется ценностью вознаграждения и уве-

ренностью в его получении. При достижении

требуемого

результата

деятельнос-

ти возможно получение внутренних вознаграждений (например,

чувство

удовле-

творения от выполненной работы,

чувство

компетентности), а также внешних

вознаграждений (например, похвала руководителя, премия, продвижение по

службе). Удовлетворение в этом

случае

выступает

критерием оценки ценности

вознаграждения.

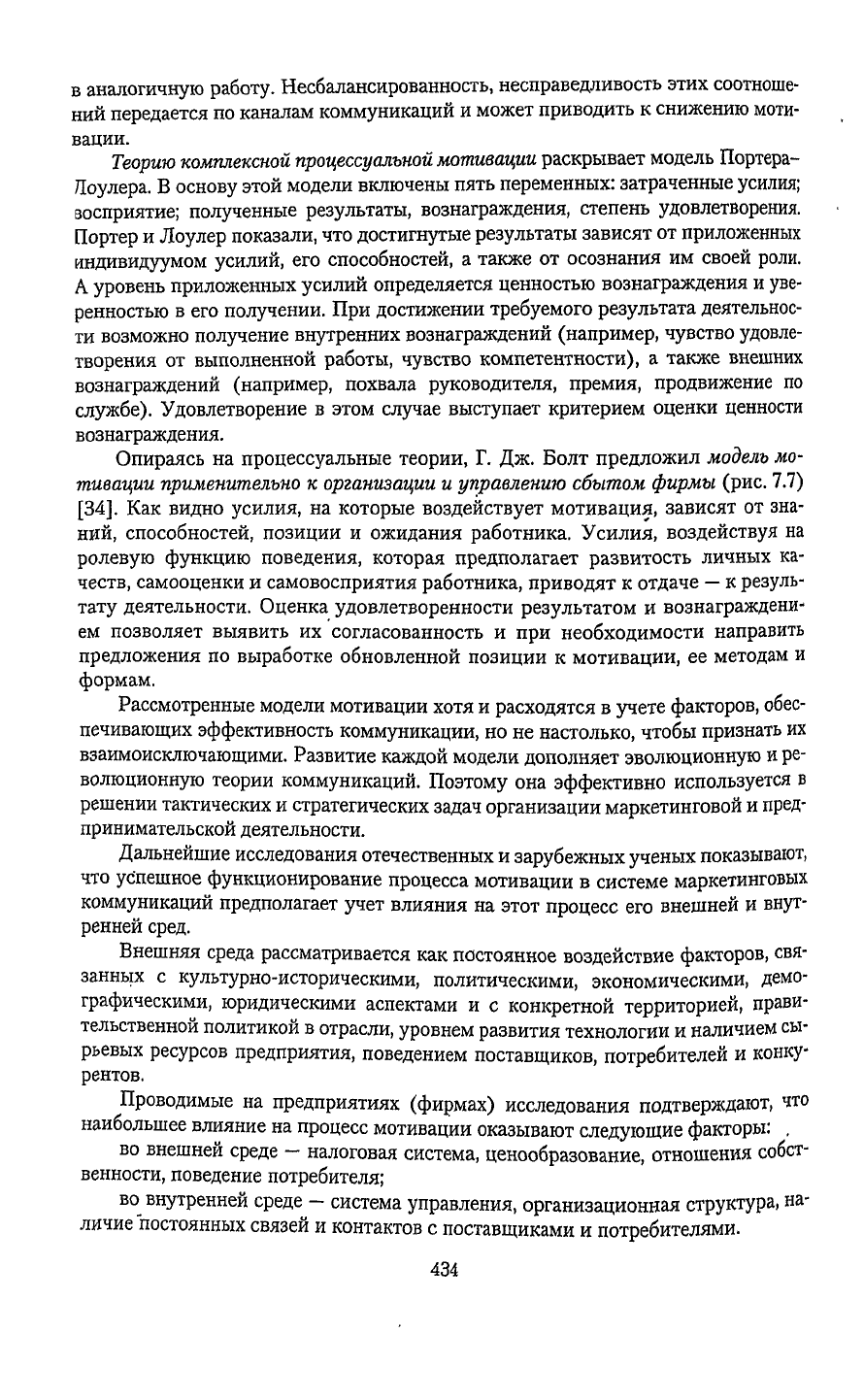

Опираясь на процессуальные теории, Г. Дж. Болт предложил

модель

мо-

тивации

применительно

к

организации

и

управлению

сбытом

фирмы

(рис. 7.7)

[34]. Как видно усилия, на которые

воздействует

мотивация, зависят от зна-

ний,

способностей, позиции и ожидания работника. Усилия, воздействуя на

ролевую

функцию поведения, которая предполагает развитость личных ка-

честв, самооценки и самовосприятия работника, приводят к

отдаче

—

к резуль-

тату

деятельности. Оценка удовлетворенности

результатом

и вознаграждени-

ем позволяет выявить их согласованность и при необходимости направить

предложения по выработке обновленной позиции к мотивации, ее методам и

формам.

Рассмотренные модели мотивации

хотя

и расходятся в

учете

факторов, обес-

печивающих эффективность коммуникации, но не настолько, чтобы признать их

взаимоисключающими. Развитие каждой модели дополняет эволюционную и ре-

волюционную теории коммуникаций. Поэтому она эффективно используется в

решении тактических и стратегических

задач

организации маркетинговой и пред-

принимательской деятельности.

Дальнейшие исследования отечественных и зарубежных

ученых

показывают,

что успешное функционирование процесса мотивации в системе маркетинговых

коммуникаций предполагает

учет

влияния на этот процесс его внешней и

внут-

ренней сред.

Внешняя

среда рассматривается как постоянное воздействие факторов, свя-

занных с культурно-историческими, политическими, экономическими, демо-

графическими, юридическими аспектами и с конкретной территорией, прави-

тельственной политикой в отрасли, уровнем развития технологии и наличием

сы-

рьевых

ресурсов предприятия, поведением поставщиков, потребителей и конку-

рентов.

Проводимые на предприятиях (фирмах) исследования

подтверждают,

что

наибольшее влияние на процесс мотивации оказывают

следующие

факторы: ,

во внешней

среде

— налоговая система, ценообразование, отношения собст-

венности, поведение потребителя;

во внутренней

среде

- система управления, организационная

структура,

на-

личие постоянных связей и контактов с поставщиками и потребителями.

434

Рис.

7.7.

Модель

мотивационного

процесса

Однако в условиях

перехода

к рынку внешняя среда не

всегда

способствует

созданию отлаженного механизма мотивации в системе маркетинга.

Наиболее активным инструментом мотивации организаций и работающих

является налоговая система, призванная обеспечивать распределение и пере-

распределение прибыли и ренты предприятий, а также личных денежных до-

ходов

для пополнения государственного

бюджета.

Ее стимулирующая функ-

ция

состоит в регулировании размеров ставок, предоставлении налоговых

льгот.

Важнейшими факторами, оказывающими влияние на процесс мотивации,

являются поведение потребителя, его потребности, вкусы, интересы и стиль

жизни.

К

внутренней

среде

— по отношению к процессу мотивации на фирме — от-

носятся

система управления

фирмой,

ее организационная

структура,

социальные,

организационные,

производственные и

культурные

факторы.

Мотивация

имеет многоуровневый характер и

охватывает

потоки

всех

ресур-

сов — информационных, материальных, финансовых и социальных. По вертика-

ли

выделяются:

• государственный уровень, включающий мотивацию производства приори-

тетных товаров и

услуг,

развития

НИОКР,

социальной сферы;

• отраслевой уровень, регулирующий развитие отрасли, ее функций, струк-

турных

составляющих, при этом субъектом является отраслевой орган управле-

ния;

• уровень предприятия (фирмы), где объектами являются его подразделе-

ния.

Внутри предприятия можно также выделить уровни производств, участков,

цехов и т.д.

По

горизонтали выделяются: мотивация на межотраслевом уровне, охваты-

вающие взаимозависимости объектов разных отраслей; мотивация на уровне ры-

ночных сетей.

На

конкретной фирме процесс мотивации

охватывает

уровни: производства

товаров, пользующихся спросом; нововведений; внутри предприятия-производи-

теля

(между

отдельными службами, производствами); деятельности посредников

и

поставщиков,

системы-маркетинга; покупателей.

Исследование процесса мотивации может проводиться по алгоритму, кото-

рый

включает

следующие

этапы:

• формулирование проблем процесса мотивации, выделение основных во-

просов мотивации и областей, где они

могут

иметь наибольшее значение;

• сбор и оценка исходной информации, относящейся к проблемам мотива-

ции,

подготовка выводов;

• определение общих целей и специфических

задач

мотивации, вытекаю-

щих из общих целей; стыковка общих целей фирмы и целей маркетинга и мо-

тивации;

• выбор направления действия; соотнесение риска внедрения с ожидаемыми

результатами;

• планирование и контроль

исполнения;

конкретное распределение

ответст-

венности

за проведение;

• определение эффективности и оценка предпринятых действий.

Система управления процессом мотивации в

первую

очередь предполагает

выполнение

таких

функций,

как планирование и организация.

436

Планирование

процесса

мотивации

должно осуществляться

в

соответствии

со стратегией маркетинга, применяемой

на

фирме,

на

основе маркетинговых ис-

следований, проведения анализа системы мотивации.

План

мотивации может включать

следующие

разделы: описание целей моти-

вации (краткосрочные

и

долгосрочные) с разбивкой на задачи; описание методов

и

мероприятий достижения этих целей и решения

задач

мотивации; исполнители

мероприятий (ответственность); разбивка мероприятий

по

времени

их

осущест-

вления (сетевой график); разработка сметы финансирования реализации плана;

описание процедур контроля выполнения плана.

Цели плана мотивации маркетинговой деятельности фирмы взаимосвязаны

и

взаимозависимы

от

целей предприятия.

Их

классифицируют

на

экономичес-

кие,

социальные, моральные, экологические.

Так,

целями плана мотивации коммуникаций

в

рыночной сети

по

отноше-

нию

к ее

субъектам

могут

быть:

• выработка

чувства

лояльности

к

фирме со стороны партнеров;

• создание команды, способствующей более эффективному удовлетворению

запросов потребителей

и

достижению намеченных целей всеми участниками

сети;

• адаптация методов управления

и

организации фирмы

у

партнеров с целью

решения поставленных

задач

с

меньшими затратами

и

оптимальным

результа-

том;

• сокращение сроков заключения договоров

и

сделок

и

тем самым повыше-

ние

эффективности работы;

• осуществление разработанных стратегий маркетинга на фирме.

План

мотивации является не

законом,

а

гибкой программой действий, поэто-

му он имеет не один жесткий вариант,

а

как минимум три (минимальный, опти-

мальный

и

максимальный). Минимальный план определяет деятельность

при

самом неблагоприятном развитии событий, оптимальный

— при

нормальном,

максимальный — при наиболее благоприятном.

Организация

процесса

мотивации

включает

следующие

работы:

• формирование

структуры

управления мотивационным процессом на фирме;

• выбор методов

и

средств мотивации;

• создание инструкций, положений, планов,

соответствующих

требованиям

внешней среды

и

производственной

структуры

фирмы

для

осуществления про-

цесса мотивации.

Смета финансирования плана управления процессом мотивации составляет-

ся

на

основе калькулирования необходимых затрат

для

осуществления мотива-

ции

конкретной деятельности. Чем более массовым является товар, тем больши-

ми

должны быть затраты

на

коммуникацию, например,

в

процессе изучения

рынка,

формирования товарного ассортимента, организации товародвижения,

рекламы

и

стимулирования сбыта. Планируемая величина затрат является базой

для выделения средств

на

мотивацию, объем которой рассматривается

и

утверж-

дается менеджментом (руководством) фирмы.

Важное значение

в

системе управления процессом мотивации

следует

уде-

лять комплексному анализу уровня мотивации каждого

субъекта

системы

маркетинга

в

зависимости

от

этапа жизненного цикла товара или

услуги.

Для

.этой цели можно использовать

метод

построения мотивационной матрицы

(табл.

7.6).

437

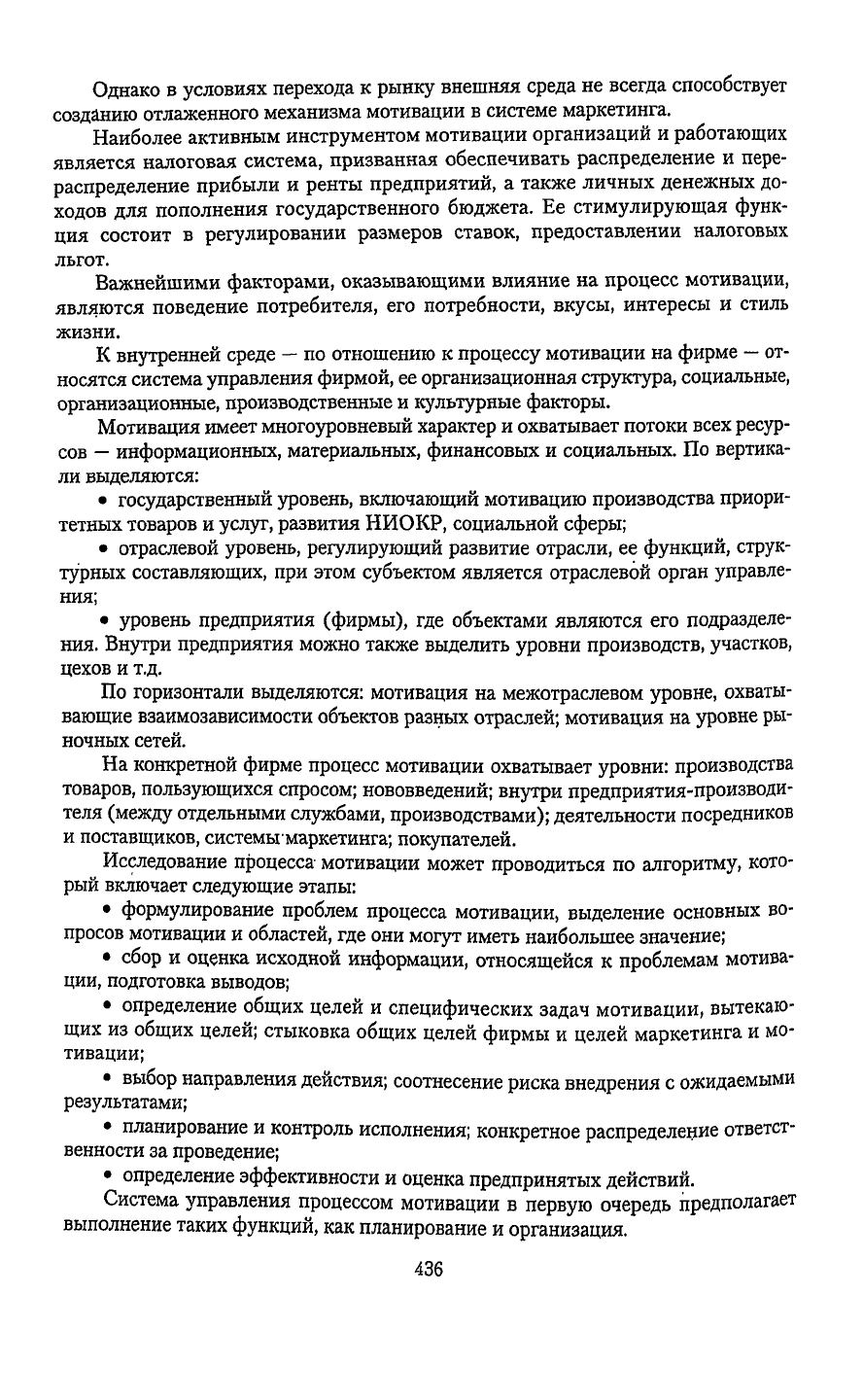

Этапы

жизненного

цикла товаров

Разработка

Внедрение

Рост

Зрелость

Сокращение (спад)

Мотивационная

матрица

Производитель

XXX

XX

X

XX

X

Уровни мотивации

Поставщик

X

XXX

XX

X

X

Посредник

|

X

XXX

XX

XX

X

Та

Конкурент

X

X

XX

XXX

XX

блица

7.6

Потребитель

X

XXX

XX

XXX

XX

ххх

—

высокий

уровень

(свыше 60%);

хх

—

средний

уровень

(20-60%);

х

—

низкий

уровень

(до 20%).

Данный

метод позволяет наиболее полно

учесть

все связанные с мотивацией

вопросы,

рассмотреть ее основные направления и принять решения для каждого

этапа жизненного цикла с

учетом

мотивов коммуникаций каждого субъекта сис-

темы маркетинга. Для этого предварительно осуществляется анализ мотивов

коммуникаций

и дается характеристика коммуникаций для каждого элемента

маркетинговой сети (табл. 7.7).

Анализ мотивов и характеристик коммуникаций

дает

возможность опреде-

лить задачи и выбрать методы мотивации каждого субъекта во взаимодействии с

конкретным

партнером рыночной сети (табл. 7.8).

Основные мотивы коммуникаций предприятия-производителя в системе мар-

кетинга предопределяют потребности производства,

структура

и объемы которых

формируются спросом. Мотивация со стороны предприятия-производителя рас-

сматривается как совокупность действий, приемов, инструментов, которые оно ис-

пользует путем воздействия на поведение внутренних движущих сил объектов

про-

изводственной и коммерческой системы для достижения поставленных целей.

Мотивации

субъектов маркетинговой системы на каждом этапе жизненного

цикла

товара или

услуги

различны.

Наиболее ответственным в части осуществле-

ния

мероприятий по мотивации считают

этап

разработки,

так как от него зави'

сит реакция фирмы на обновление продукции, ее жизнеспособность. Затраты на

мотивацию на этой фазе относятся на себестоимость.

^ На

этапе

внедрения

затраты на мотивацию высокие. Мотивы производите-

лей касаются создания рынка для нового товара. Формируются активные мотива-

ции

и коммуникации по созданию спроса на новый товар через рыночную сеть:-

а) потребителей - через рекламу, выставки, презентации, личную продажу;

б) посредников - посредством скидок

и

льгот. Мотивация конкуренции здесь

не-

значительна. Прибыли на этом этапе практически

отсутствуют

в связи с больши-

ми

затратами текущих и прошлых (стадия разработки) периодов.

На

этапе

роста

целью является расширение сбыта за счет ассортиментной

группы товаров. Расходы по стимулированию объема сбыта стабилизируются.

Мотивация

направлена на улучшение качества товаров, создание модификаций

изделии,

выход

на новые сегменты рынка, усиление коммуникаций с потребите-

лями,

улучшение сервиса, повышение конкурентоспособности. Этап характери-

зуется быстрым восприятием товара рынком и быстрым ростом прибылей. Рекла-

ма сохраняет свою значимость.

438

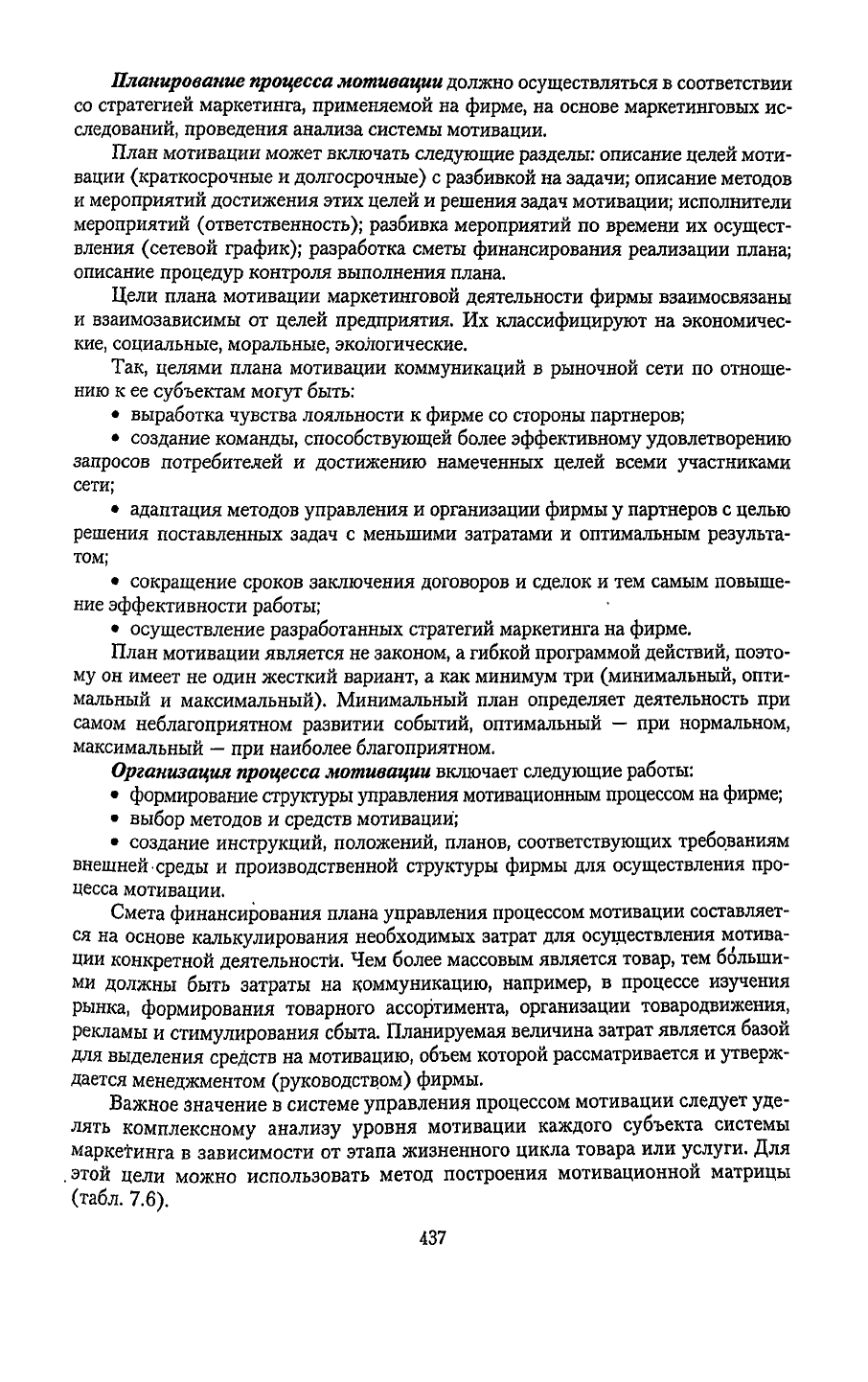

Таблица

7.7

Мотивы и

характеристика

коммуникаций

Характеристика

коммуникаций

Мотивы

коммуникаций

Элементы

сети

В процессе

делового

общения: получение информации;

убеждение и мотивация к сотрудничеству; состав-

ление проекта и заключение договора на закупку

сырья и материалов. В процессе заключения и реали-

зации

договора:

согласование сроков и видов заку-

пок, взаиморасчетов по ним; установление перечня

гарантийных

обязательств; организация поставок;

осуществление контроля за соблюдением условий

договора и др.

Укрепление

делового

партнерства; инвестирование из-

быточных

средств;

экономия на издержках; заполне-

ние

пробелов в производственной цепочке; стабилиза-

ция качества; оптимизация объема и сроков поставки;

снижение

трудовых

затрат

и объема производствен-

ных запасов; обеспечение высокого уровня обслужи-

вания

Поставщик-потребитель

Получение

информации для выбора

посредника,

изуче-

ния

спроса, рынков сбыта, жизнедеятельности фирмы

на

рынке; организация товародвижения; принятие ре-

шений

при обосновании типов транспортных средств,

видов поставок; развитие методов мотивации; кой-

троль

за осуществлением договоров и др.

Снижение

затрат, связанных с организацией и

прове-

дением маркетинговых исследований, товародвиже-

ния;

получение информации о конкурентах; уменьше-

ние

сроков работ; получение рекомендаций; учет пре-

стижа

Производитель-поставщик

Изучение

рыночных сегментов конкурента; упорядоче-

ние

ценовой политики; исследование экономического

поведения на рынке; поиск форм производительной

кооперации

Увеличение

(стабилизация)

доли

фирмы на целевых

рынках;

изменение маркетинговой стратегии фирмы;

продление жизненного цикла группы товаров; обнов-

ление

продукции; совершенствование потребитель-

ских свойств

товаров;

уменьшение производительных

затрат; оптимизация

затрат

на рекламу

Производитель-конкурент

Анализ

информации о рынке и поведении потребите-

лей; разработка мероприятий по повышению качества

продукции;

совершенствование ценообразования и

методов обслуживания; организация выставок, яр-

марок, разработка и издание каталогов; изучение

объемов и качества реализованных товаров; разра-

ботка рекомендаций по совершенствованию контрол-

линга

Удовлетворение потребительского спроса; развитие по-

требности; получение прибыли; повышение рента-

бельности; ускорение окупаемости фондов; признание

на

рынке; создание имиджа; расширение круга потре-

бителей; улучшение качества

коммуникаций;

повыше-

ние

конкурентоспособности продукции

Производитель-потребитель

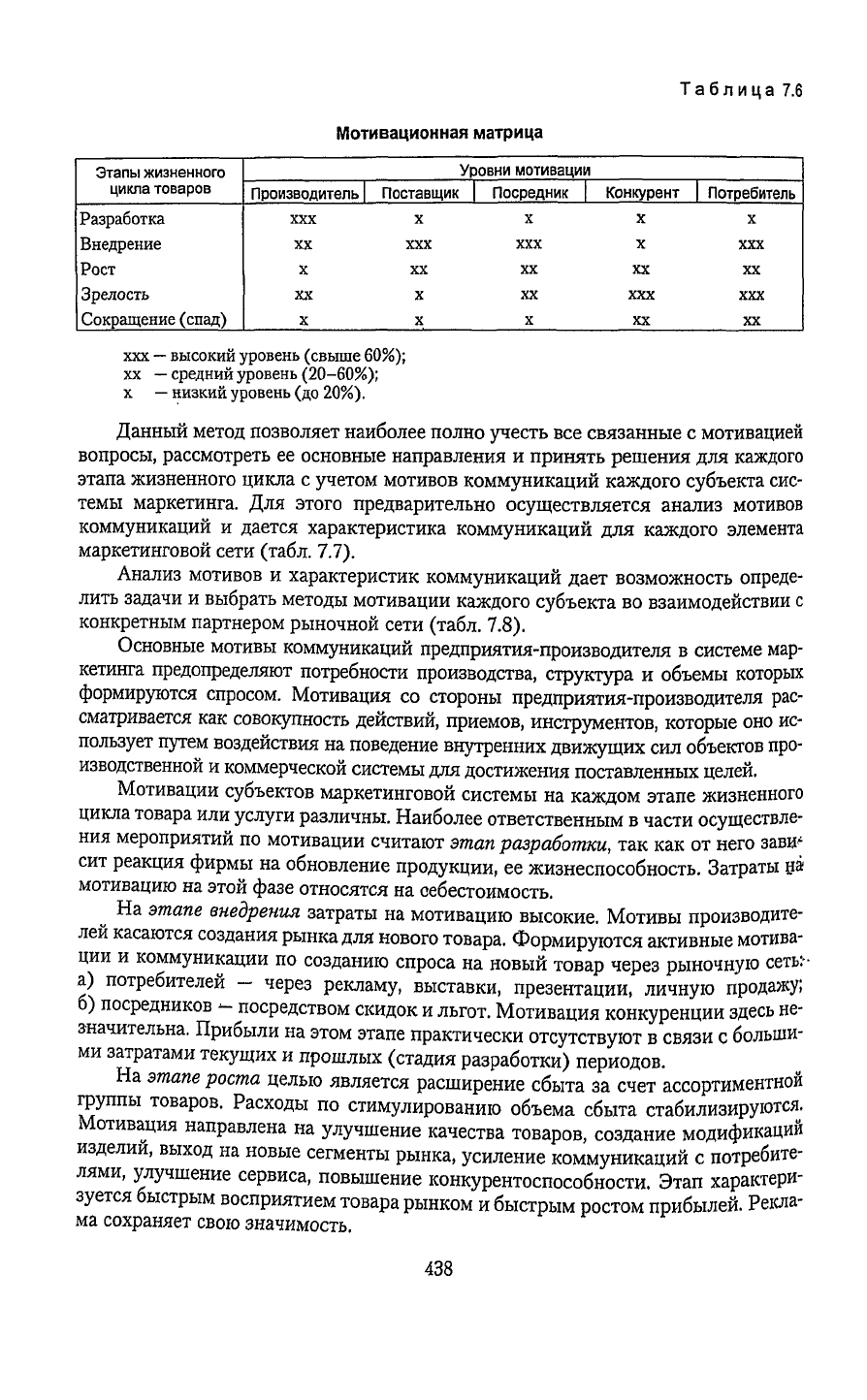

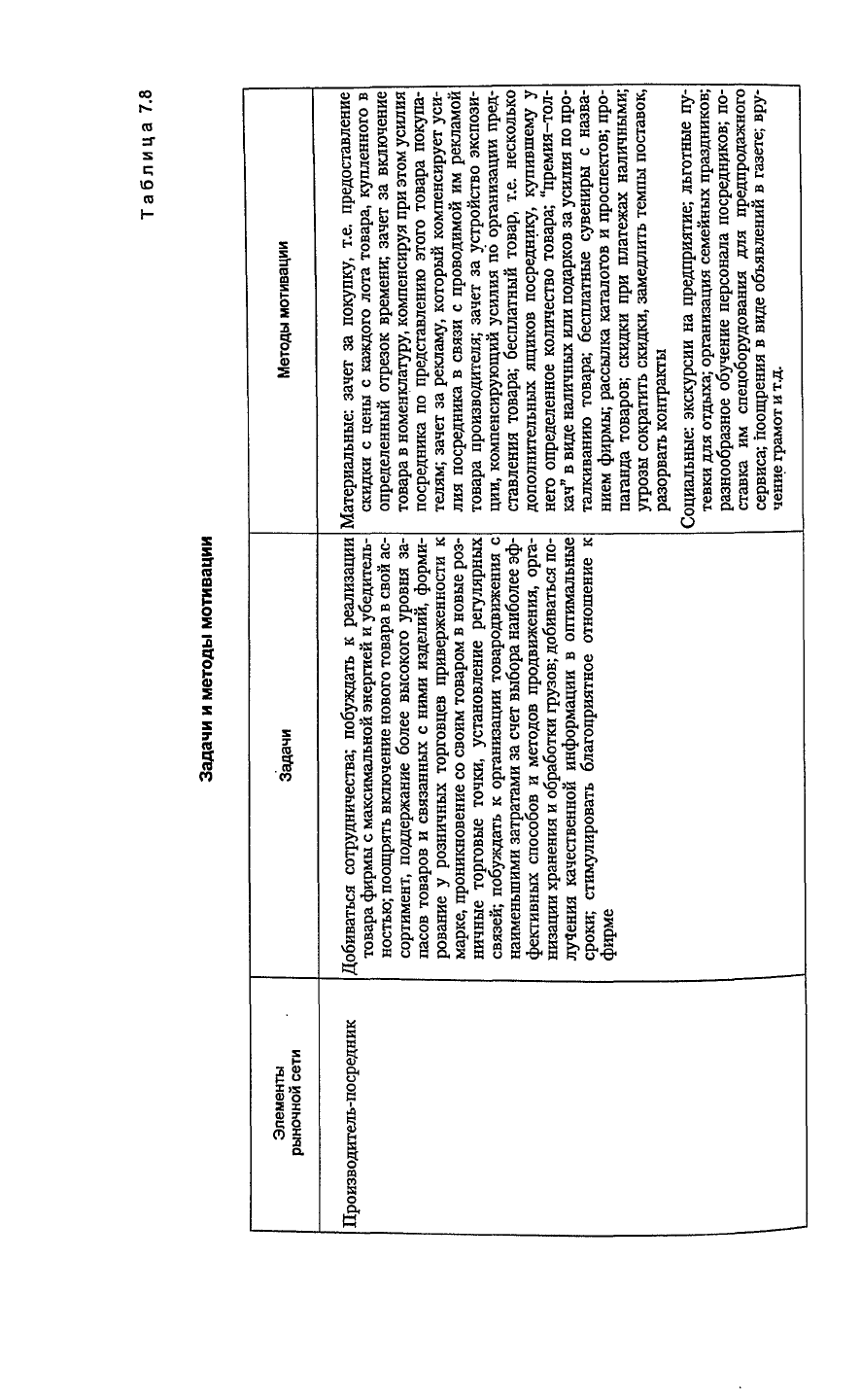

Таблица 7.8

Задачи

и методы мотивации

Методы

мотивации

Задачи

Элементы

рыночной

сети

Материальные: зачет за покупку, т.е. предоставление

скидки с цены с каждого

лота

товара, купленного в

определенный

отрезок времени; зачет за включение

товара в номенклатуру, компенсируя при этом усилия

посредника

по представлению этого товара покупа-

телям; зачет за рекламу, который компенсирует уси-

лия посредника в связи с проводимой им рекламой

товара производителя; зачет за устройство экспози-

ции, компенсирующий усилия по организации пред-

ставления товара; бесплатный товар, т.е. несколько

дополнительных ящиков посреднику, купившему у

него определенное количество

товара;

"премия-тол-

кач" в виде наличных или подарков за усилия по про-

талкиванию товара; бесплатные сувениры с назва-

нием фирмы; рассылка каталогов и проспектов; про-

паганда товаров; скидки при платежах наличными

угрозы сократить скидки, замедлить темпы поставок

разорвать контракты

Социальные:

экскурсии на предприятие; льготные пу-

тевки для отдыха; организация семейных праздников'

разнообразное обучение персонала посредников; по-

ставка

им спецоборудования для предпродажного

сервиса;

поощрения

в виде объявлений в

газете;

вру-

чение грамот

и

т.д.

Добиваться сотрудничества; побуждать к реализации ]

товара

фирмы с максимальной энергией и убедитель-

ностью; поощрять

включение

нового товара в свой ас-

сортимент, поддержание

более

высокого уровня за-

пасов товаров и связанных с ними изделий, форми-

рование у розничных

торговцев

приверженности к

марке, проникновение со своим товаром в новые роз-

ничные торговые точки, установление регулярных

связей; побуждать к организации товародвижения с

наименьшими

затратами за счет выбора наиболее эф-

фективных способов и

методов

продвижения, орга-

низации хранения и обработки

грузов;

добиваться по-

лучения качественной информации в оптимальные

сроки; стимулировать благоприятное отношение к

фирме

Производитель-посредник