Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления

Подождите немного. Документ загружается.

200

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

Правая рука тянется, было, к головке Христа, но повисает в воздухе потому, что

ее вдруг захватила встреча с держащей розу правой рукой младенца. Однона-

правленные кисти матери и сына гораздо ближе и важней друг для друга, чем

каждая из них – для своего лица (и даже правые руки играют музыкальную

тему в полный унисон, обе на четыре пальца). Если правая рука Христа, увле-

ченная цветком, вовсе забрела в сторону, то левая его кисть, резко выделенная

красным браслетом, почиет на глобусе. Аккорд левых рук не менее внятен, чем

у правых, притом левая кисть Мадонны отъединена от ее тела струящейся, бес-

плотной фактурой платья, и рукав, в свой черед, искусно отделяет голову ре-

бенка от предоставленного самому себе тела. Так что мы вынуждены рассма-

тривать все порознь и поочередно: и это пухлое тело, и эту курчавую голову, и

левые руки, и правые руки, и лицо Мадонны.

В картине Бронзино (Лондонская Национальная галерея), изображающей,

очевидно, Венеру и Купидона (и написанной, кстати, чуть не в один год с тракта-

том Фиренцуолы), тоже изысканно и чувственно экспонируются греческий про-

филь, ноги, руки, живот прекрасной женщины, ее груди, акцентированные дви-

жением руки Купидона, ее прическа, вложенная, как на подставку, в другую его

руку. Тело же самого Купидона замысловато разъято посредством плеча Ве-

неры таким образом, что нам приходится самим сопоставлять, соединять голову

и остальное, причем ягодицы неожиданно предъявляют особо энергичные при-

тязания на суверенность и значимость...

Что за фантастические композиции!

В „Одиссее и Пенелопе" Приматиччо Одиссей из плоти и крови, а Пенелопа

из мрамора, лишь начинающего розоветь и оживать, и Одиссей прикоснове-

нием руки приставляет ей голову. Это Пенелопа – или Галатея?.. Напротив,

там, где прекрасной статуе место – в „Пигмалионе и Галатее" Бронзино, – об

античности пластически напоминает только барельеф жертвенника, сама же Га-

латея костлява, непропорциональна и ничем не похожа на скульптуру, да еще

классическую (см. ил. 47 и 50).

Бунт против классицистичности, так или иначе, очевиден. Но невозможно

понять его вслед за некоторыми искусствоведами, начиная с Фридлендера, как

неоготику, как аристократически-придворный возврат к Средневековью

18

.

(Хотя, конечно, поводы для формальных параллелей, как и для параллелей ме-

жду готикой и барокко, всегда находятся.) Во-первых, это, как уже было отме-

чено, метаморфозы изнутри классического стиля, опыт которого подвергнут пе-

ресмотру, рекомбинации, разрушению, но ничуть не забыт. Во-вторых,

„готические" и (куда более!) классические мотивы используются технологиче-

ски, поэлементно, в принципиально новых целях, не ренессансных, но, уж ко-

нечно, и не средневековых. Отход от натуральности остро чувствуется в манье-

ризме потому, что критерий восприятия остается тем же, „натуральным" (само

собой, не в современном смысле слова, а в смысле XVI века). Ведь никому не

приходит в голову считать „неприродной" иконопись, там – в сфере сверхпри-

родного и символического – такой критерий попросту немыслим.

Полуотказ от „натурального", отказ скорее вообще, чем в подробностях (от-

сюда часто напрашивающиеся, но, разумеется, всего лишь метафорические ана-

логии с сюрреализмом), откровенно эгоцентрическая творческая воля автора,

демонстративно нарушающего принятые Возрождением правила (которые он

превосходно знает, с которыми на свой лад считается и любит это где-нибудь

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■

201

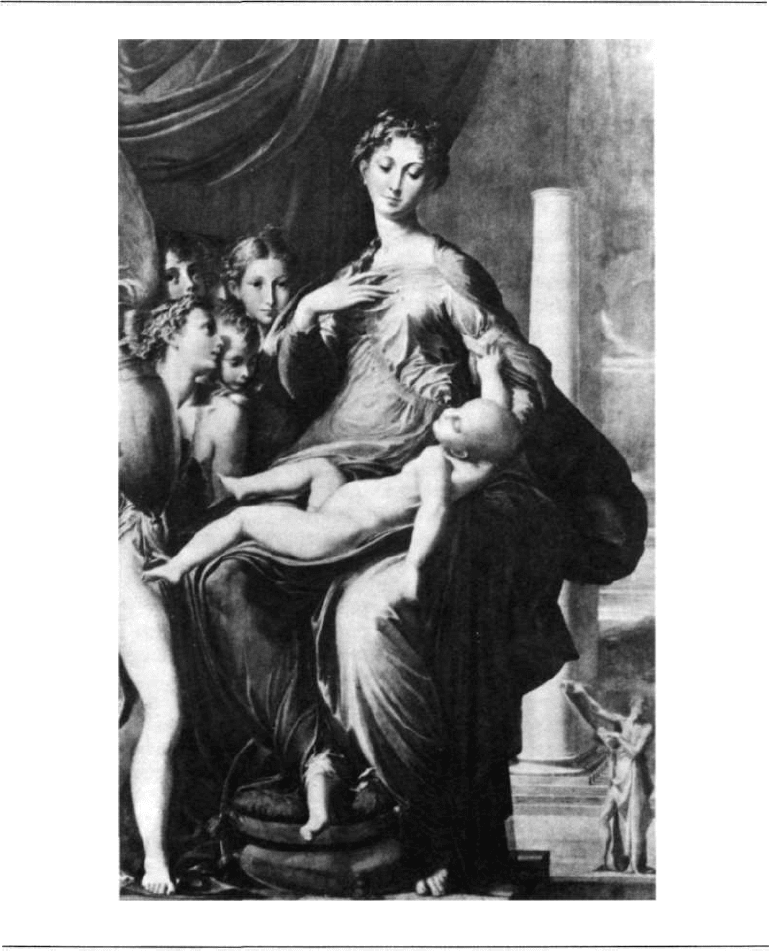

54. Пармиджанино. Мадонна с длинной шеей. Ок. 1535

тут же рядом показать), – все это не в последнюю очередь выражалось в сочи-

ненности человеческой фигуры как целого, при вызывающей экспрессии ее чле-

нов. Не вправе ли мы увидеть в этом своего рода живописный эквивалент иро-

нии? – той самой, которая сопровождает рассуждения Чельсо о „химере".

Конечно, не всегда ироничность маньеристов была такой очевидной и дерз-

кой, как в помянутых „мини-портретах" четырех кистей из „Мадонны с розой",

или бедра ангела, или шеи и пальцев в „Мадонне с длинной шеей", или этих

вовсе ошеломляющих ягодиц Купидона у Бронзино. Но маньеристы основы-

202

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

вали эффект многих своих работ на том, чтобы артикулировать, расчленить че-

ловеческое тело, настойчиво преувеличить в пальцах, что ли, пальцевость, в

шее – шеистость и т.п., а затем все смонтировать заново, в „искусственных", воз-

бужденных поворотах, пересечениях, сочетаниях. Они охотно придавали персо-

нажу нечто манекенное – и тем напряженней старались его оживить, восстано-

вить в нем динамизм и спонтанность. Получалось удивительное совмещение

декоративности и неподдельной тревоги, рассудочности и – подчас могучей! –

иррациональности.

Уже около 1518 года Понтормо в „Сценах из жизни Иосифа Прекрасного"

проделал это не просто с отдельными фигурами, но с пространством, снабдив

его не тремя, а n-измерениями. То, что сцена, происходящая сзади, в нише, на-

рисована над передним планом, то, что разновременные события синхронизо-

ваны, еще не дает никаких оснований считать картину Понтормо, как пишет

Фредерик Антал, „точным соответствием средневековой пространственной

композиции"

19

. Понтормо оперировал пластически выявленными объемами, он

имел дело с прямой перспективой, с ренессансной посюсторонностью, словом,

именно с пространством, а не со средневековой символической внепространст-

венностью. Действие у него разворачивается „физически", а не пред очами ду-

ховными (см. ил. 52).

Однако классическое пространство стало предметом эксперимента. Оно

было аналитически разложено – и как бы собрано „неправильно"

20

.

Говоря конкретней, суть, прежде всего, в трактовке двух ведут. Известно,

что и в ренессансной картине оптической правильности не было; перспектива

обнаруживала дискретность на границе переднего и заднего планов, которая

служила не только пространственной, но и временной, а также предметной и

смысловой границей. Однако в ренессансной композиции такая дискретность

или оправдывалась взглядом на второй план вниз, с высоты птичьего полета, та-

инственным обрывом в нескончаемую глубину панорамы, как, скажем, в „Моне

Лизе"; или искусно скрадывалась уже в пределах передней выгородки, как, ска-

жем, в „Св. Себастьяне" Антонелло да Мессины. Зрительная и смысловая про-

блемность соотношения ведут – ни в коем случае не отменяясь, напротив, соста-

вляя главный конструктивный момент ренессансного мировосприятия, –

однако тщательно гармонизовалась. Мир был объемным, пространственным, но

пространство было явлено какой-то глубочайшей, божественной тайной мира.

Маньеристы вытаскивают тайну наружу, оголяют – и, оголенную, напряжен-

ную, невероятную, так и бросают перед зрителем, не проявляя ни малейшего

намерения как-то ее решить, что-то с ней делать.

В упомянутой фантазии Понтормо левый отсек изображения сам по себе по-

строен „правильно": с двумя, как положено, перспективными ведутами, с энер-

гичным движением фигур по диагонали справа налево, с акцентированной вер-

тикалью – статуей на высокой колонне. Правый отсек тоже сам по себе

„правилен", пусть и выглядит весьма странно: сцены размещены в двух ярусах,

вертикальная ось, обозначенная колонной поменьше и потоньше, со статуей

путти – почему-то сдвинута вбок и не дотягивается до сцены в нише, зато про-

должена коленопреклоненной фигурой Иосифа. Впрочем, эти два отсека, ле-

вый и правый, вполне составляли бы – по крайней мере оптически – некое

одно и „обычное" пространство, если бы... если бы взгляд мог двигаться только

по низу изображения, не замечая лестницы ...

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■

203

Все дело, однако, именно в этой лестнице, сразу приковывающей наше вни-

мание механистически-мерным ритмом ступеней, неуклонным восхождением

по ней фигуры – в Никуда.

Лестница – из другой, неэвклидовой геометрии.

Она и разрушает горизонтальное единство переднего плана, и – ввинчиваясь

в небо еще одной статуей на еще одном постаменте (три отсека изображения, и

у каждого – собственная статуя-вертикаль!) – нависает над вторым планом, сме-

щая представления о правом и левом, о близи и дали. В своей мраморной без-

жизненности лестница излучает некую непонятную, жутковатую энергию, за-

кручивающую пространство жгутом. Лестница вмешивается в перспективу и

разрывает и одновременно спрессовывает ее. Выталкивает все, что происходит

на переднем плане, куда-то вглубь, зато все виднеющееся там – вытягивает на

нас, вперед. Разве человек в красном тюрбане, ведущий по лестнице ребенка и

оглядывающийся, не должен находиться на таком же расстоянии от нас, что и

лица толпы, там... под лестницей? Но не поймешь, уместно ли, реально ли это

„под": ведь книзу от лестницы расстояние растягивается, а на ней – сокраща-

ется. Статуя слева и статуя лестницы настолько сближены, что их сопоставлен-

ность (и взаимная отчужденность, словно у фигур на одной площадке в „Озер-

ной мадонне" Беллини), равнодушная эта сближенность, перекрывает и то

обстоятельство, что статуи находятся все-таки на разном удалении в глубину, и

то, что они вообще... из разных пространств? Решительно непонятно, как пер-

спективно соотнести с ними группу людей вокруг валуна. Между статуями, бес-

конечно ниже их – какое-то совсем иное измерение. Там не только течет и вол-

нуется человеческая толпа, там, кажется, течет самое время – меж скульптур,

как меж двух берегов. Статуи водружены в нелепых позах, прихотливо выхва-

чены из мира живых, исключены из времени. Будто в детской игре им внезапно

было сказано: „Замрите!" И они замерли навеки.

Посредством этой своей холодно-сумасшедшей лестницы Понтормо проде-

лывает с топологией пространства такое, что у зрителя начинает отказывать ве-

стибулярный аппарат. Но именно потому, что он это проделывает с ренессанс-

ной прямой перспективой и ведутами. То есть нарушает им же принятые

условия живописной объемности, а не исходит из какой-то иной условности.

(Ср. не только с иконописью, но и, допустим, с децентрированным, лишенным

опоры и границ барочным пространством Тинторетто в дрезденской „Битве ар-

хангела Михаила с Сатаной".)

Пусть не столь предельно острая, но, в принципе, та же странность с двумя

планами в „Мадонне с длинной шеей". То, что тело Мадонны утончается, облег-

чается кверху, но зато вся тяжесть его могучего основания переносится вправо

движением одежды и оно зависает над дальним планом; и особенно, конечно,

то, что Пармиджанино, как во сне, сопоставил колонну и фигуру Мадонны, сде-

лав равновеликими, нарочито сблизив их вершины, – все это не только придает

Деве огромность, но и помещает ее как бы сразу в двух ведутах. Зрительно тело

Мадонны определенно заваливается назад и вправо – во второй план, в перспек-

тивное удаление. Но – продолжает тем не менее величаво выситься прямо пе-

ред нами.

Вместе с тем так ли далек старец со свитком или только мал? далека, собст-

венно, или близка колонна? и одинаково ли отстоит по своему протяжению от

тела Мадонны? В картине разные оптики. Это, разумеется, не обратная перспек-

204

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

тива, но и... не совсем прямая. Тектонический пространственный сдвиг делает

то, что ведуты резко расходятся внизу – и клонятся друг к другу вверху, где го-

лова Девы и вершина столпа магнетически сближаются. Кстати, одинокая раз-

рушенная колонна – символ земной бренности (как и свиток) – в нижней части

изображения вдруг оборачивается внушительным колонным портиком. Между

верхом и низом на задней ведуте, следовательно, такой же семантический про-

рыв, как и на передней.

Художник, разделив, как было положено в ренессансной живописи, два

плана, утрирует это – и тут же двусмысленно их смешивает. Добавим, что с вер-

тикалью колонны спорят и знаменитое „змеящееся" вращение тела (figura ser-

pentinata), и наклон цветовых сгущений по диагонали, подсказанной жестом

руки со свитком.

Вазари в „Персее и Андромеде" (см. ил. 48) поступает проще, но тоже доста-

точно неожиданно: от ближней ведуты оставлен лишь фрагмент в центре кар-

тины. Ни с того ни с сего торчит скала, на фоне которой должно бы происхо-

дить мифологическое событие, а происходит галантная сцена. Нет, разумеется,

Персея, освобождающего Андромеду, но есть порывистый нарядный кавалер и

дама в истоме. Ее нагота контрастирует с позолотой шлема и пояса с ножнами.

Подсматривающее с земли зеркало сообщает мизансцене альковную интим-

ность. Искаженные черты мужского лица у ног красавицы придают разлитой в

изображении чувственности оттенок жестокости. Цепи Андромеды оказыва-

ются любовными путами. Боевой конь (которого у настоящего, античного, Пер-

сея быть не должно, и Вазари это отлично знал) превращен в игрушечного

конька, в какого-то пони. Одна и та же, в сущности, мускулистая нимфа справа

повторена дважды, сидящей и стоящей, так что зритель может внимательно

оглядеть ее и сзади и спереди одновременно. Женские лица неотличимы друг

от друга. Зато у каждого члена тела свой поворот, своя выразительная жизнь. И,

конечно, опять излюбленный маньеристический мотив: кисти, выставленные во

всевозможных ракурсах. У Андромеды голова служит очаровательным поста-

ментом для левой руки; правая же рука существует отдельно, смотрит из-за

спины. Целых восемь кистей у нимф в сложном ритме образуют своего рода

гирлянду.

На флангах граница между двумя планами уничтожена, и вот задняя ведута

наводняет пространство, тихо подбираясь к нам, выплескиваясь к нижнему об-

резу рамы. Тем откровенней скала походит на макет скалы, на театральную вы-

городку; тем острей искусственный островок переднего плана, обтекаемый со

всех сторон планом вторым, напоминает о главном принципе ренессансной

композиции через ее невиданное нарушение. Нарушение состоит не только в

том, что дальний план, вводящий в амурное приключение прежние, традицион-

ные для живописи Возрождения мотивы – нечто космическое и магическое,

перспективную даль и „разнообразие", – перестал быть подчиненным и даже

перестал быть дальним: не он включен, как это бывало раньше, просветом в пе-

реднюю ведуту, но, напротив, она в него включена. Добавим, что столь обрезан-

ный, выдуманный ближний план сливается с дальним не в глубине изображе-

ния, а непосредственно справа и слева, тут же, внутри себя и под ногами

протагонистов. Чтобы смягчить это странное совмещение, художник сильно

растягивает вторую ведуту и дробит ее, в свой черед, на четыре плана: вода сме-

няется твердью, заполненной фигурами, твердь – опять водой залива и горо-

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■

205

дом на его бреге, а еще дальше видны горы и небо. Декораций много, и сцена

необъятна.

Искусность и искусственность, изначально свойственные ренессансной пер-

спективе, обнажены – как сама Андромеда, как эти нимфы! – сладострастно.

Они перестали являть наивысшее торжество природности. Тождество ма-

стерства и естества распалось. Теперь искусство не только не желает быть, но и

не желает и казаться ничем иным, как искусством. Оно больше не истолковы-

вает благоговейно человека посреди Вселенной. Оно занято другим. Мир со

зримыми формами ему потребен для изобретения этого же мира заново. Все

по-прежнему точно и узнаваемо в деталях, но целое стало непредсказуемым.

Маньеристическое искусство зачастую производит впечатление безвкусного

именно потому, что в нем был преизбыток и, можно сказать, засилие самого

прихотливого вкуса.

Эмблемой дотоле невиданного маньеристического изобретательства мог бы

послужить „Автопортрет в выпуклом зеркале" Пармиджанино или – на вы-

бор – „Тройной мужской портрет" Лоренцо Лотто.

На изысканном тондо Пармиджанино плоскость стены с окном выгибается в

сферу, выдвинутая вперед рука, отделяясь от тела, диковинно разрастается, пра-

вильные пропорции фигуры принуждают думать о себе именно потому, что они

искажены, их нет: из актуальных они становятся должными. Лицо отдалено, но

внимательный взгляд доходит до нас по прямой, из глубин, где все исполнено

кривизны и зыбкости. Только этот взгляд, это глубинное „Я" – единственный

стержень изображения, перпендикулярно держащий его, как на гвозде.

На картине Лотто: рядоположены – буквально – три точки зрения, три про-

екции сошлись в общем пространстве, индивид расколот и собран вновь, обра-

тясь сразу в три „Я". Это было бы похоже на выведенный вовне спор портрети-

руемого с самим собой, если бы не слишком своевольное и геометрически

жесткое вмешательство живописца.

Возникает, как и от автопортрета Пармиджанино, крайне противоречивое

впечатление: не то бездушного (я чуть не сказал – „сцайентистского") манипу-

лирования, делающего человека впервые объектом действия, не то чистейшей,

напряженнейшей субъектности. И чем выше натуралистическая, оптическая точ-

ность – тем несказанней смысл. Может быть, смысла вообще незачем искать

сверх конструкции, сверх потрясающего – для первой половины XVI века! –

усилия как такового, усилия детски варварского, хитроумного и трагического

вместе – разъять мир и проверить, „что там внутри".

Подытожим. Эксперименты с пространством. Ирреальный монтаж вполне

реальных, но разъятых и смещенных объемов. Такое же собирание человече-

ского тела из отдельных членов.

Здесь мы возвращаемся к Фиренцуоле. Деланность его „химеры" по харак-

теру перекликается с маньеристической компоновкой. „Изобретение" приобре-

тает явный и сознательный перевес над „подражанием". Еще в 1525 году в „Бесе-

дах о любви" Фиренцуола настаивал: „Разве не позволительно современным

людям находить новые способы сочинения, как это делали древние?.. Или ты

не знаешь, что поэтам и живописцам вполне дозволено прибавлять и убирать,

как им угодно?"

21

.

Собственно, уже весь итальянский гуманизм, все Возрождение есть предель-

ное усиление культурного конструирования и в этом смысле тоже может быть

206

■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)

названо – вне всяких оценок – „деланным", „искусственным". Но теперь у ма-

ньеристов это ренессансное свойство откровенно обнажается. Процесс приду-

мывания становится в значительной мере довлеющим себе. Художнику инте-

ресно утверждать свое внутреннее видение (il concetto, il disegno interno).

Предметом эксперимента служит, так или иначе, классический канон – но, зна-

чит, и все традиционные ценности, с ним связанные.

Происходит их остранение.

Это и можно бы назвать общим знаменателем весьма разных по характеру

поисков тех мастеров, которые, оглядываясь на гигантов Высокого Возрожде-

ния, искали каждый свою „манеру". У того или иного из них позволительно

усматривать декоративность, вычурность, аристократизм, или чувственную изне-

женность, или страдальческую растерянность, или, наконец, глубочайшую тра-

гическую человечность и экспрессию. Но в одно направление их объединяет,

по-видимому, очень свободное отношение к ренессансным „правилам", к вели-

ким образцам, самоценность индивидуального творческого замысла.

А где же величавая простота, цельность, гармония и пр.? Увы. Их исчезнове-

ние – цена за появление нового искусства. Известно, что в какие-то два-три де-

сятилетия Позднего Возрождения было непоправимо нарушено равновесие ме-

жду духовным и телесным, идеальным и характерным, всеобщим и особенным.

Но ведь это равновесие, которым часто принято восторгаться, словно потерян-

ным Раем, было втайне трудным, выстроенным, а не чем-то давшимся естест-

венно. Пресловутая ренессансная „гармония" на деле крайне сложна, насквозь

проблемна, потенциально трагична. Да и как могло бы быть иначе на радикаль-

ном всемирном переломе от тысячелетий традиционализма к новоевропейс-

кому ускорению?

В классическом ренессансном сосуде был запечатан джинн. Ему неизбежно

предстояло вырваться. Уже крайности Леонардо и Микеланджело, как и пре-

дельная ясность Рафаэля, это предвещали.

В беззаботном, изящном сочиненьице Фиренцуолы, уж казалось бы, какие

признаки грозного кризиса? Но я попробовал показать, что сосуд исподволь рас-

печатывается. В том, что делали некоторые живописцы, современники Фирен-

цуолы, это очевидно. В рассуждениях „О красотах женщин" совсем не оче-

видно. Но тем занятней высмотреть крохотные логические ростки в конечном

счете огромного будущего барокко.

Для искусствоведов, изучавших маньеризм и барокко, для историков куль-

туры стало понятно, что нельзя в позднеренессансных и послеренессансных фе-

номенах видеть только снижение космического масштаба, гибель „героиче-

ского" и „универсального" человека, потерю прекрасной уравновешенности.

Конечно, у Фиренцуолы или Пармиджанино мы наблюдаем признаки, так ска-

зать, декадентства. Но то были все-таки упадок и деформация ренессансного

стиля мышления, а не культуры вообще. Наверно, сегодня это уже нелепо дока-

зывать. Конечно, никто не мог бы отрицать, что маньеристы открыли ранее не-

известные художественные возможности. Однако – как и всегда в подобных

случаях – это означало преобразование и развитие самого человеческого субъ-

екта. Индивид не стал лучше, но он и не стал хуже. Он просто изменился. Не в

последнюю очередь – в направлении, ведущем к появлению суверенной новоев-

ропейской „личности". Для историка это достаточное оправдание.

А для любителей искусства? Возможно, применительно к маньеризму, бо-

Фиренцуола и маньеризм. Кризис ренессансного идеала ■

207

лонскому академизму или караваджизму говорить о завоеваниях, сопоставимых

в Возрождением, и преждевременно. Не стоит об этом спорить. Если так, то со-

поставлению подлежат Эль Греко и Рембрандт, Шекспир и Галилей, а также

еще более отдаленные последствия распада Возрождения и его продолжения в

новых, часто противоположных ему формах – вплоть до наших дней. Манье-

ризм – узкий мостик, ведущий в будущее, самый близкий результат пережива-

ния и отрицания Возрождением самого себя. Непосредственно ведь именно в

маньеристическом сдвиге итальянское Возрождение было усвоено всем запад-

ноевропейским XVI веком.

В любви маньеристов к рискованному и несколько безответственному обра-

щению с классической традицией, в склонности к иронии и самоутверждению

(впервые в истории мирового искусства проявившейся так густо), в поразитель-

ном совпадении головных заданий и эмоциональных излишеств, рассудочности

и экспрессии, во всем этом бродящем, пряном, иногда раздражающем дека-

дентстве проклевывалось нечто такое, чего не знало не только Возрождение, но

и Средневековье, и Античность и что пришло время остро почувствовать лишь в

XX столетии.

Разумеется, я слишком далеко ушел от трактата „О красотах женщин".

Однако Фиренцуола по-настоящему любопытен, может быть, неожиданен –

только во всеобщем историческом и культурологическом контексте. И эта ши-

рокая панорама или, если угодно, диспозиция, наконец подвела нас к присталь-

ному рассмотрению главного героя книги и Возрождения – Леонардо.

Часть вторая

Воплощенная варьета:

Леонардо да Винчи

Легко для того, кто умеет, сделать-

ся универсальным

Леонардо да Винчи

Все совершенное в своем роде должно

выйти за пределы своего рода

Гете

„СОБРАНИЕ БЕЗ ПОРЯДКА"

„Начато во Флоренции в доме Пьеро ди Браччо Мартелли, марта 22 дня

1508 года.

И это будет собрание без порядка, извлеченное из многих бумаг, которые я

здесь переписал, надеясь затем распределить их в порядке по своим местам, со-

ответственно темам, о которых они трактуют. И я думаю, что, прежде чем дой-

ду до конца этого собрания, мне придется повторить одно и то же по многу раз,

так что, читатель, не ругай меня, ибо предметов много и память не может их

сохранить и сказать: об этом не хочу писать, ибо писано раньше. И если б я не

хотел впасть в подобную ошибку, необходимо было бы в каждом случае, когда

мне захотелось бы снять копию, всегда перечитывать все предыдущее, и в осо-

бенности в случае долгих промежутков времени от одного раза до другого при

писании"

1

.

Так значится в начале так называемого „Кодекса Арундель". И я ничего не

могу тут понять. Леонардо намеревается свести вместе, переписать прежние

разрозненные заметки. Сначала он ясно указывает, что „собрание без порядка"

лишь подготовительная и промежуточная стадия работы; затем предстоит эти

заметки систематизировать („распределить в порядке по своим местам"). По-

чему же Леонардо заранее оправдывает повторения и предупреждает, что все

останется по-прежнему, никакого порядка не будет? Пусть нельзя было избе-

жать повторений, делая записи в разное время и в разных местах, но что мешает

избежать их теперь, сводя воедино? если все они, готовые, будут в конце концов

лежать перед ним? Почему Леонардо считает заведомо невозможным отредак-

тировать сборник? Если он не собирается расставить все „по своим местам", за-

чем он пишет, будто именно это он и надеется сделать, а если действительно со-

бирается, то к чему же оправдываться, что ему скучно „всегда перечитывать все

предыдущее". Леонардо рассуждает так, будто речь идет не о работе над тракта-

том на основе сводки прежнего материала, но о будущих записях от случая к

случаю, об еще одной записной книжке для себя. По существу, об этом он и го-

ворит. Да, но кому он, собственно, говорит? Почему, начиная „собрание без по-

рядка", обращается к читателю?

(Та же история повторяется в „Кодексе Хаммера". На обороте второго листа

значится: „Но камень, брошенный под углом к поверхности в глубь стоячей

воды, производит... я оставлю здесь в стороне доказательства, которые будут

приведены позже в упорядоченном сочинении, и буду стараться только над тем,

что относится ко [всяким] случаям и изобретениям, и помещу их в той последо-

вательности, в какой они приходят на ум, а затем уж расположу в должном по-

рядке, поместив замечания одного и того же рода вместе; так что ты, читатель,

не дивись и не подсмеивайся надо мной, ежели здесь совершаются такие боль-

шие прыжки от одной материи к другой"

2

.)

Смысл текста неуловимо двоится. Трудно поверить, что Леонардо исходил

из того, что в таком хаотическом виде кодекс попадет в печать. Этому прямо

противоречит и начало предисловия, где сказано о надежде впоследствии выпи-

ски упорядочить. Тем не менее перед нами не что иное, как предисловие к

фрагментам в их наличном состоянии, и, значит, придется поверить, что все по-

следующее для Леонардо – как бы окончательный текст. В сознании Леонардо