Будневич С.С. Процессы глубокого охлаждения

Подождите немного. Документ загружается.

давления, причем эффективность обоих газовых циклов увели-

чена путем их соединения с циклом паровой холодильной машины.

В рассматриваемом случае нет необходимости изолировать рабо-

чие тела газовых циклов и ожижаемый газ ввиду их идентичности.

Смешение указанных потоков, не меняя соотношения величин, а

также термодинамического существа дела, дает возможность упро-

стить схему, объединяя несколько процессов в одном аппарате.

Переходим к нахождению соотношений, характеризующих про-

цесс ожижения. Рассматриваем только случай > р^р. Как

и ранее, расчеты отнесены

к 1 кг ожижаемого газа

{кг ож. г). Холодильная

нагрузка на паровую ма-

шину составляет

Ох. м^

Оп

-1"

где ^^ — тепло, отни-

маемое от

ожижаемого

газа холо-

дильной ма-

шиной.

/ II III

г

1

Л'

ч

Р Рт

Ра

Гс.с А

1-ЛАУ

и!

/ /\

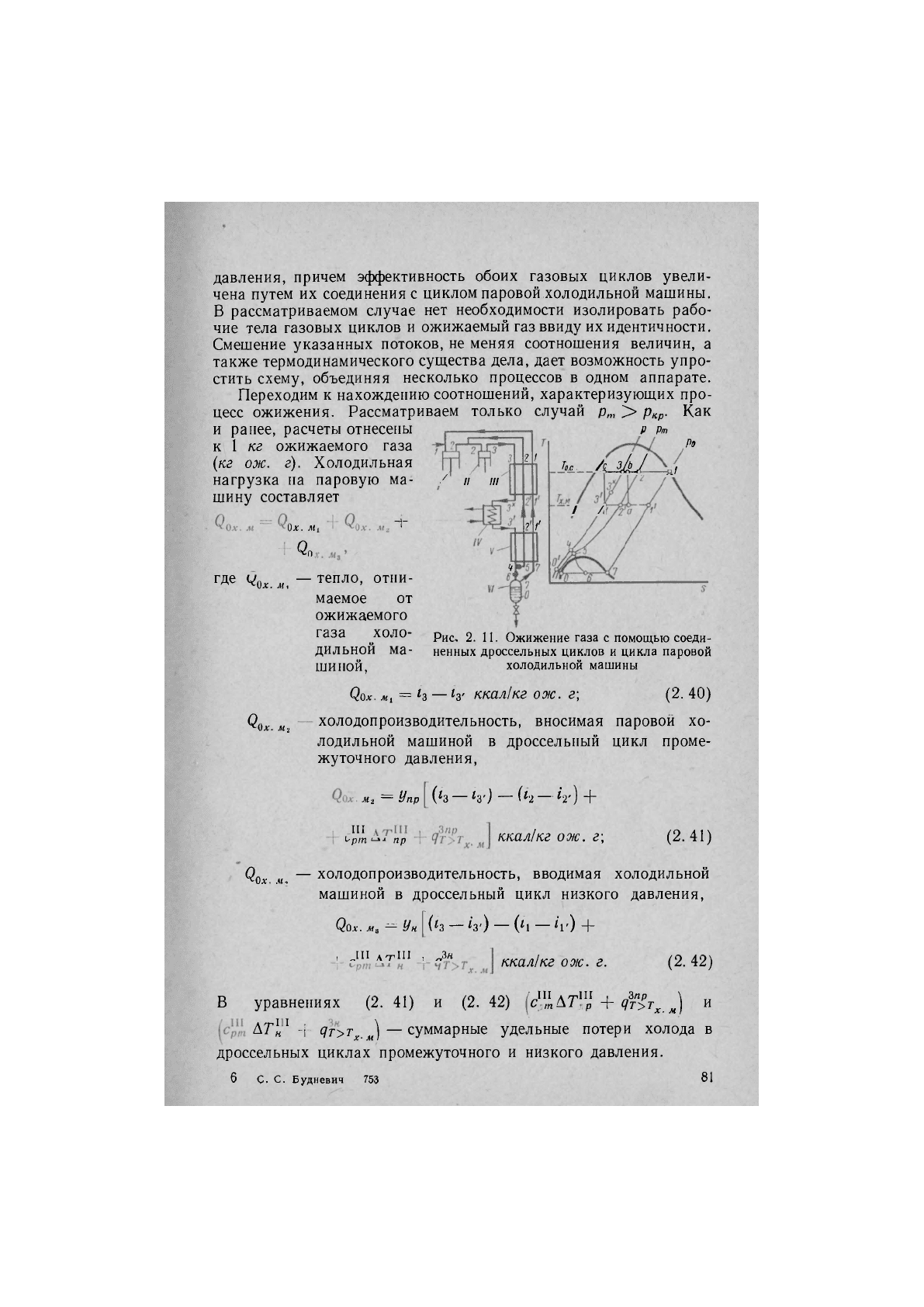

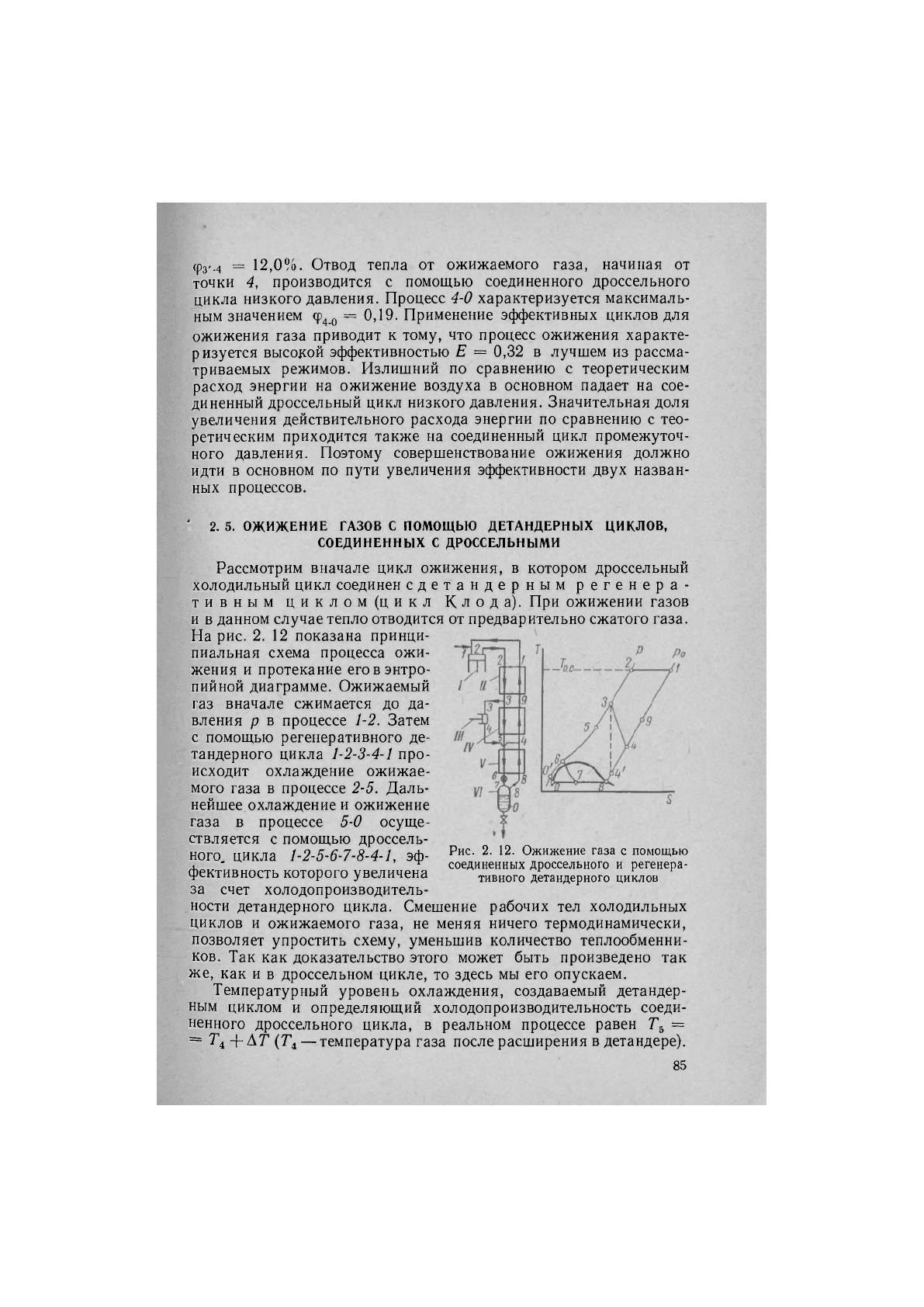

Рис. 2. 11. Ожижение газа с помощью соеди-

ненных дроссельных циклов и цикла паровой

холодильной машины

^оx. м, = Н — Н' ккал/кг ож. г;

(2. 40)

<3,

Чх. Мг

холодопроизводительность, вносимая паровой хо-

лодильной машиной в дроссельный цикл проме-

жуточного давления.

.и. =

Упр

('з — 'з') —

(«2

- «V) +

111

^рт пр

ккал/кг

о ж.

г-,

(2.41)

^ох и — холодопроизводительность, вводимая холодильной

машиной в дроссельный цикл низкого давления,

^йx. м, - Уп\{н—к) — {н—к') +

, 111 лтП! , Зн

ккал/кг о ж. г. (2. 42)

уравнениях (2.41) и (2.42) (с'',^ДГ'У + ^ и

^Т^н^ ) (7г>г ] — суммарные удельные потери холода в

дроссельных циклах промежуточного и низкого давления.

6 с. с. Будневич 753 81

В

Таким образом, удельная холодильная нагрузка на паровую

холодильную машину будет равна

^оx:

м

=

(%

—

г'з')

+

Упр [ («3

— Н') — [Н — к') +

+ АТ^р' -1- ^ +

Ун

[('з - к'] - {к - к) +

+

Ср"

+ яТут^ ккал/кг ож. г. (2. 43)

С учетом потерь холода в самой холодильной машине необхо-

димая удельная ее холодопроизводительность ^оx•мбр соста-

вляет

^0x.мбр Р^0x•м ктл/кг ож. г. (2. 44)

Значения р те же, что и для предыдущего цикла.

В установках ожижения воздуха перепады температур на теп-

лом конце предварительного теплообменника III принимаются

АГ"р и АГ"^ порядка 15—20 град.

Переходим к определению потоков, циркулирующих в дрос-

сельном цикле низкого давления и дроссельном цикле проме-

жуточного давления у^р. Удельная холодопроизводительность

дроссельного цикла низкого давления, соединенного с дроссель-

ным циклом промежуточного давления, определяется изотерми-

ческим эффектом дросселирования на температурном уровне Т^

между давлениями р и р^. Но в рассматриваемой схеме (рис. 2. И)

нет хвостового теплообменника для охлаждения смеси ожижаемого

газа и рабочего тела холодильного цикла состояния 4 за счет

подогрева рабочего тела состояния 7. В результате этого удельная

холодопроизводительность соединенного цикла уменьшается и ста-

новится равной (I, — /4) ккал/кг. Следовательно,

» = . (2. 45)

Удельная холодопроизводительность дроссельного цикла проме-

жуточного давления, соединенного с паровой холодильной ма-

шиной, определяется изотермическим дроссель-эффектом на тем-

пературном уровне Т^ ^ между давлениями р и р^^ и равна —

Количество циркулирующего в этом цикле газа складывается из

двух частей

Упр

~

Уар1

Упрг'

где у^^^ — количество газа, создающее холодопроизводитель-

ность, необходимую для охлаждения ожижаемого газа в про-

цессе 3'-4,

82

Упр^ — количество газа, развивающее холодопроизводитель-

ность, вносимую этим циклом в дроссельный цикл низкого давле-

ния (в данном случае отсутствие хвостового теплообменника сни-

жает долю холодопроизводительности, вносимую в последний цик-

лом промежуточного давления),

('3' -

'4)

- ('V - ч) +

^Т^и

+ Т Ун

кг

кг

ож.

г

(2. 47)

Следовательно, суммарное количество газа, циркулирующего

в дроссельном цикле промежуточного давления, будет опреде-

ляться равенством

Упр

=

^^ ЛГ^ I „ЗН

Ун

кг

ож.

г

(2. 48)

При практических расчетах часто удобно относить потери холода

через изоляционную конструкцию не к 1 кг газа, циркулирующего

в каждом из циклов, а к 1 кг ожижаемого газа. Обозначим

Упрд'т^т

= ^г<^ ккал/кг оою. г.

Х-

м

с учетом этого уравнение (2. 48) перепишется так:

Упр

+^к

кг

0-2'

- 'V)

•

'-рт^^' пр

кг

ож.

г

(2. 48а)

Расход энергии на ожижение 1 кг газа может быть определен из

выражения

(!/«

+ 1)

1То. с (51

- 5з) - (н -

г'з)]

+

+

УпР [Тр. с (52 — 15з)

— ('2

—

'з)] , Чох.мбр квт-ч

АЬж —

86011„З

+

К

кг

ож.

г

(2. 49)

Для воздуха и других газов, достаточно хорошо подчиняющихся

в области работы компрессора уравнению состояния идеального

газа, расход энергии может быть также определен из выражения

Яох.мбр квт-ч

д , АЯТо.с2,Ш

86011,3 ' Рт^

+

к

кг.

ож.г

(2. 49а)

При расчете рассматриваемого процесса ожижения газа, если за-

даны давления р^, р^ц р, а также температуры Т^,^ и Т^,^, нужно

задаться энтальпией точки 4 (см. рис. 2. И). Наиболее эффек-

тивный режим соответствует минимально возможному значению

6* 83

ч

ХО

«

ь

03

§.

й

с

г

о

4

ж

к

Я'

X

О

ч

к

я-

X

2

X

и

2 «

II

"I

о;

Я"

О

О.

2

Е

Ч

9 -Ж г^/ь-ию^

со

о

сч

О! Ю -Ч"

о'о-о"

>

со Ю 1--

00 со 05

о

—' —

о'о'о"

со

со

Ю

с^! те ю

ООО

•о'о'о"

о

05

^

00

00 ю

т

о" о'о"

со

>

,

ю сч

1 сч со

' о" о"

00 а> (м

— С<1 со

о-о'о"

со

со

Э-

СЧ (М (М

о" о" о"

со

со

<М СЧ (М

со со со

о" о" о"

р

ю ю ю

г-

со со со

о" о" о"

о

Э-

да «о

о" о" о"

о

л

ю со ю

со со ю

о" о'о"

р

со Ю С75

<М 1М сч

о-о-о"

со

э-

(М

1 СМ

1

о

—'

о" о"

т

со

' о" о"

с»,

с

,

00

о

(М со

о'о"

а»

§

с^

м

о'о'о

а»

§

ю

ю ю

<М <М (М

ООО

о" о" о"

"'ЧУ

а»

§

о

сч со

СП со сч

о'о'о"

""•'ЧУ

а»

§

со

о

— —

оо

а»

§

со со со

со (35 (М

—. со со

-Го'о"

'1

(М N.

СЛ 05

м* со со

энтальпии 14- Практически точка 4

выбирается так, чтобы Т^ — Т^ ~

= 5-7° С (см. рис. 2. И). Оконча-

тельно режим устанавливается после

проверки осуществляемости тепло-

обмена между потоками.

Если рп'^Ркр, то положение точ-

ки 4 определяется режимом давлений

и выбираться произвольно не может.

не входит в этом случае в оконча-

тельные расчетные выражения. Этот

вопрос подробно был освещен в п. 2.3.

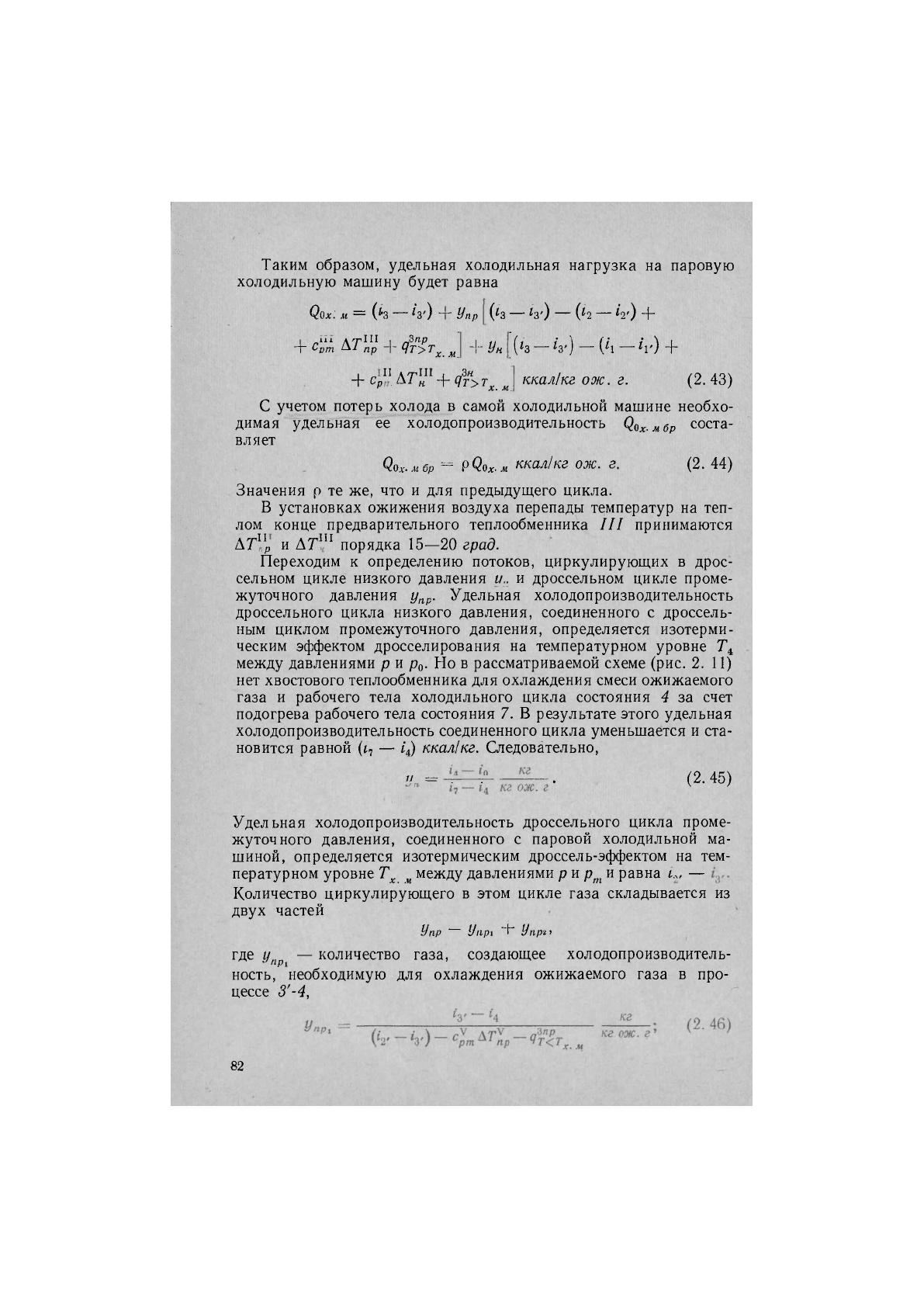

Рассмотрим конкретный случай ожи-

жения воздуха с помощью соединен-

ных дроссельных циклов и цикла

паровой холодильной машины. При

расчете принято ро = 1 ата; —

= 50 ата-, р = 200 ата\ ^ =•

= 300° К; = Потери

холода не учитываются. Основные

данные расчета приведены в табл.2.5.

Максимальное значение энтальпии

точки 4, при котором холодильная

нагрузка на соединенный газовый

цикл промежуточного давления рав-

на нулю, в данном случае составляет

49,2 ккал/кг. Анализ данных табл. 2. 5

показывает, что соединение дроссель-

ного цикла, низкого давления с дрос-

сельным циклом промежуточного да-

вления и с циклом паровой холодиль-

ной машины приводит к резкому сни-

жению расхода энергии на ожижение

воздуха.' Снижение расхода энергии

объясняется, во-первых, эффективно-

стью процесса отвода тепла от ожи-

жаемого газа на участке 3-3' с по-

мощью холодильной машины (Фз-з'==

= 0,12). Эффективным является так-

же процесс охлавдения ожижаемого

газа на участке 3'-4, осуществляемый

за счет дроссельного цикла проме-

жуточного давления, соединенного с

циклом паровой холодильной маши-

ны. В лучшем из приведенных в табл.

2. 5 режимов эффективность этого

процесса характеризуется значением

84

(рз-.4 = 12,0%. Отвод тепла от сжижаемого газа, начиная от

точки 4, производится с помощью соединенного дроссельного

цикла низкого давления. Процесс 4-0 характеризуется максималь-

ным значением ф^

д

= 0,19. Применение эффективных циклов для

ожижения газа приводит к тому, что процесс ожижения характе-

ризуется высокой эффективностью Е = 0,32 в лучшем из рассма-

триваемых режимов. Излишний по сравнению с теоретическим

расход энергии на ожижение воздуха в основном падает на сое-

диненный дроссельный цикл низкого давления. Значительная доля

увеличения действительного расхода энергии по сравнению с тео-

ретическим приходится также на соединенный цикл промежуточ-

ного давления. Поэтому совершенствование ожижения должно

идти в основном по пути увеличения эффективности двух назван-

ных процессов.

' 2. 5. ОЖИЖЕНИЕ ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ ДЕТАНДЕРНЫХ ЦИКЛОВ,

СОЕДИНЕННЫХ С ДРОССЕЛЬНЫМИ

Рассмотрим вначале цикл ожижения, в котором дроссельный

холодильный цикл соединен сдетандерным регенера-

тивным циклом (цикл Клода). При ожижении газов

и в данном случае тепло отводится от предварительно сжатого газа.

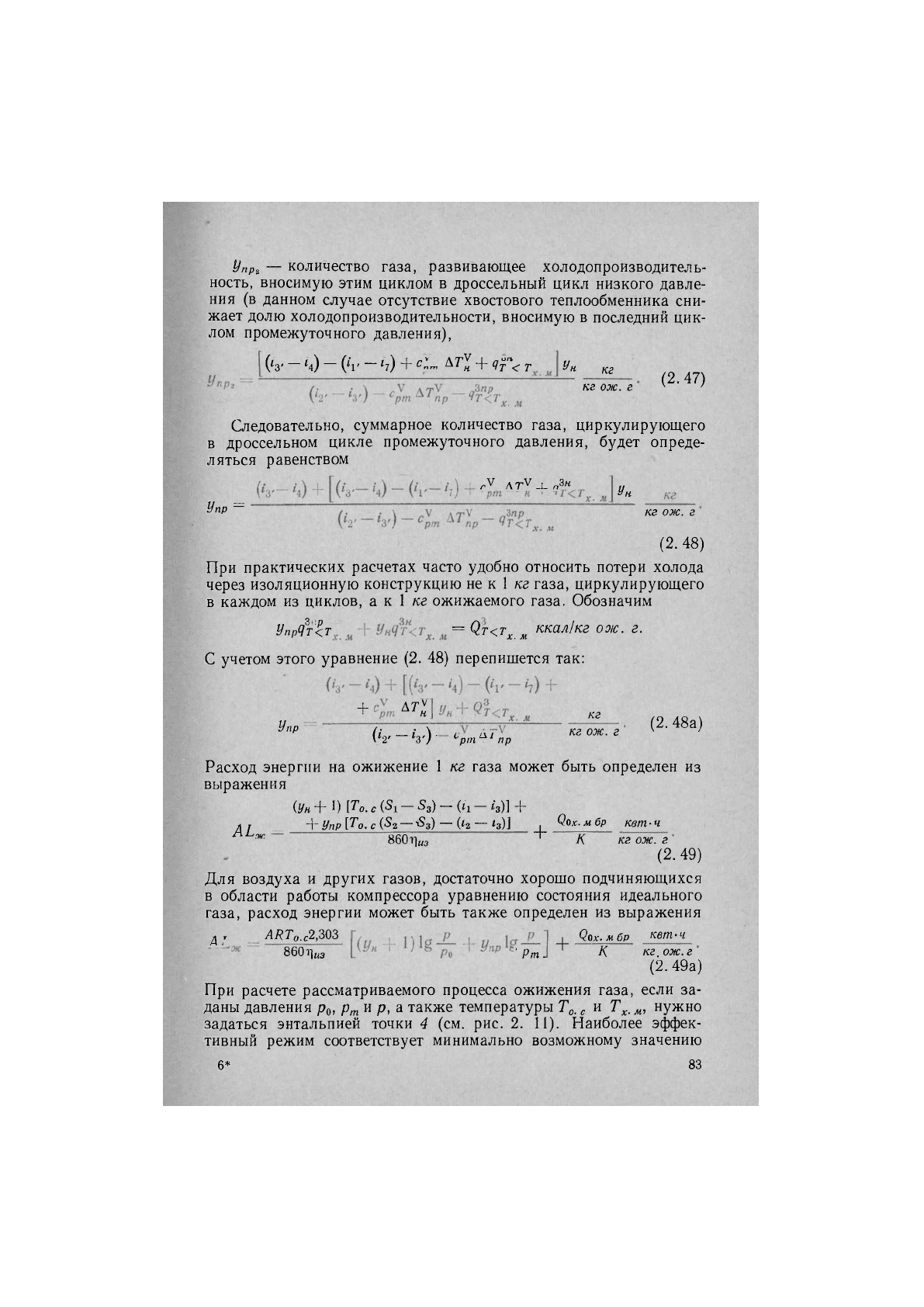

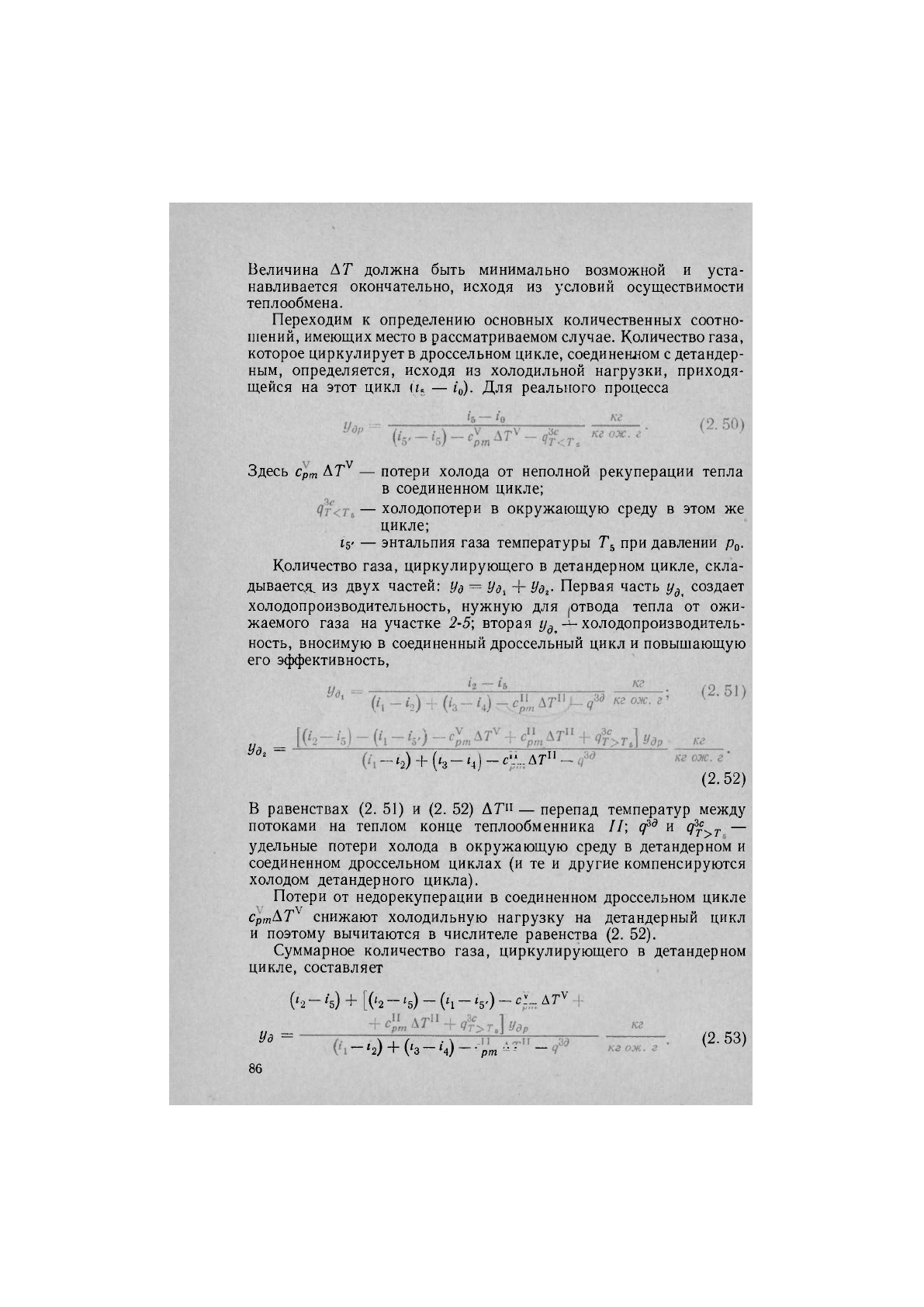

Парис. 2. 12 показана принци-

пиальная схема процесса ожи-

жения и протекание его в энтро-

пийной диаграмме. Ожижаемый

газ вначале сжимается до да-

вления р в процессе 1-2. Затем

с помощью регенеративного де-

тандерного цикла 1-2-3-4-1 про-

исходит охлаждение ожижае-

мого газа в процессе 2-5. Даль-

нейшее охлаждение и ожижение

газа в процессе 5-0 осуще-

ствляется с помощью дроссель-

ного, цикла 1-2-5-6-7-8-4-1, эф-

фективность которого увеличена

за счет холодопроизводитель-

ности детандерного цикла. Смешение рабочих тел холодильных

циклов и ожижаемого газа, не меняя ничего термодинамически,

позволяет упростить схему, уменьшив количество теплообменни-

ков. Так как доказательство этого может быть произведено так

же, как и в дроссельном цикле, то здесь мы его опускаем.

Температурный уровень охлаждения, создаваемый детандер-

ным циклом и определяющий холодопроизводительность соеди-

ненного дроссельного цикла, в реальном процессе равен Т^ =

= Т4 + АГ {Т^ — температура газа после расширения в детандере).

85

Рис. 2. 12. Ожижение газа с помощью

соединенных дроссельного и регенера-

тивного детандерного циклов

Величина АТ должна быть минимально возможной и уста-

навливается окончательно, исходя из условий осуществимости

теплообмена.

Переходим к определению основных количественных соотно-

П1ений, имеющих место в рассматриваемом случае. Количество газа,

которое циркулирует в дроссельном цикле, соединенлом с детандер-

ным, определяется, исходя из холодильной нагрузки, приходя-

щейся на этот цикл — /о). Для реального процесса

Здесь Срт АТ^ — потери холода от неполной рекуперации тепла

в соединенном цикле;

— холодопотери в окружающую среду в этом же

цикле;

15' — энтальпия газа температуры Т^ при давлении р^.

Количество газа, циркулирующего в детандер ном цикле, скла-

дывается из двух частей: Уд = Уд, + Удг- Первая часть Уд создает

холодопроизводительность, нужную для (Отвода тепла от сжи-

жаемого газа на участке 2-5; вторая уд холодопроизводитель-

ность, вносимую в соединенный дроссельный цикл и повышающую

его эффективность,

Уд, =

- '2) +

('3

- '4) - АТ-" -

(2.52)

в равенствах (2. 51) и (2. 52) А7" — перепад температур между

потоками на теплом конце теплообменника //; д^^ и др^у- —

удельные потери холода в окружающую среду в детандерном и

соединенном дроссельном циклах (и те и другие компенсируются

холодом детандерного цикла).

Потери от недорекуперации в соединенном дроссельном цикле

СртАТ^' снижают холодильную нагрузку на детандерный цикл

и поэтому вычитаются в числителе равенства (2. 52).

Суммарное количество газа, циркулирующего в детандерном

цикле, составляет

('2 - Я + [('2 - '5) -

('1

- '5') - ДТ-

V

Уд =

- '2) +

('3

- й) - -

(2. 53)

рт

86

т

в практических расчетах часто целесообразно потери холода

в окружающую среду относить к 1 кг ожижаемого газа. Обозначим

Удрдт<т,

= ^т<г, ккал/кг ож. г;

Удрдт>т,

+

УдЧ^^

= ^т%т, ккал/кг ож. г.

С учетом этого уравнения (2. 50) и (2. 53) перепишутся так:

('5-'о) +

Удр

=

кг

кгож. г-

{'2-'Б)-!

рт

АТ^

Увр

-ь

{1,-1,) + (,з су,„ДГ"

кг ож. г

(2. 50а)

(2. 53а)

Расход энергии на 1 кг ожижаемого газа определяется из выра-

жения

= 1)

То. с (51

-

52)

- {к - н)

Уд

860Т1„з

То. с (^1

-

52)

- ('1 - '2)

ЧадПм Оз

" '4')

860 т]^

после упрощении

АЬж =

(Удр

+ Уа + 1)

860

То: с (81

-5,)-(11-12)

—

Уд

тциэ

^айЧл!

('3~'4') Квгп-Ч

860 кг ож. г

(2. 54)

Здесь — механический к. п. д. детандера.

Для воздуха и других газов расход энергии можно определить

из уравнения

Р

—

Уд

860 т]„,

('з ~ Ч') Квгп-Ч

860 кг ож. г

(2.54а)

Положение точки 5, которое определяет нагрузку на более

эффективный детандерный холодильный цикл, следует выбирать

так, чтобы ее энтальпия была минимально возможной. При прочих

равных условиях расход энергии на ожижение будет в этом слу-

чае минимальным. Теоретическим пределом понижения темпера-

туры точки 5 является температура газа низкого давления после

детандера Т^. Но часто это оказывается неверным. Бывает скрытый

87

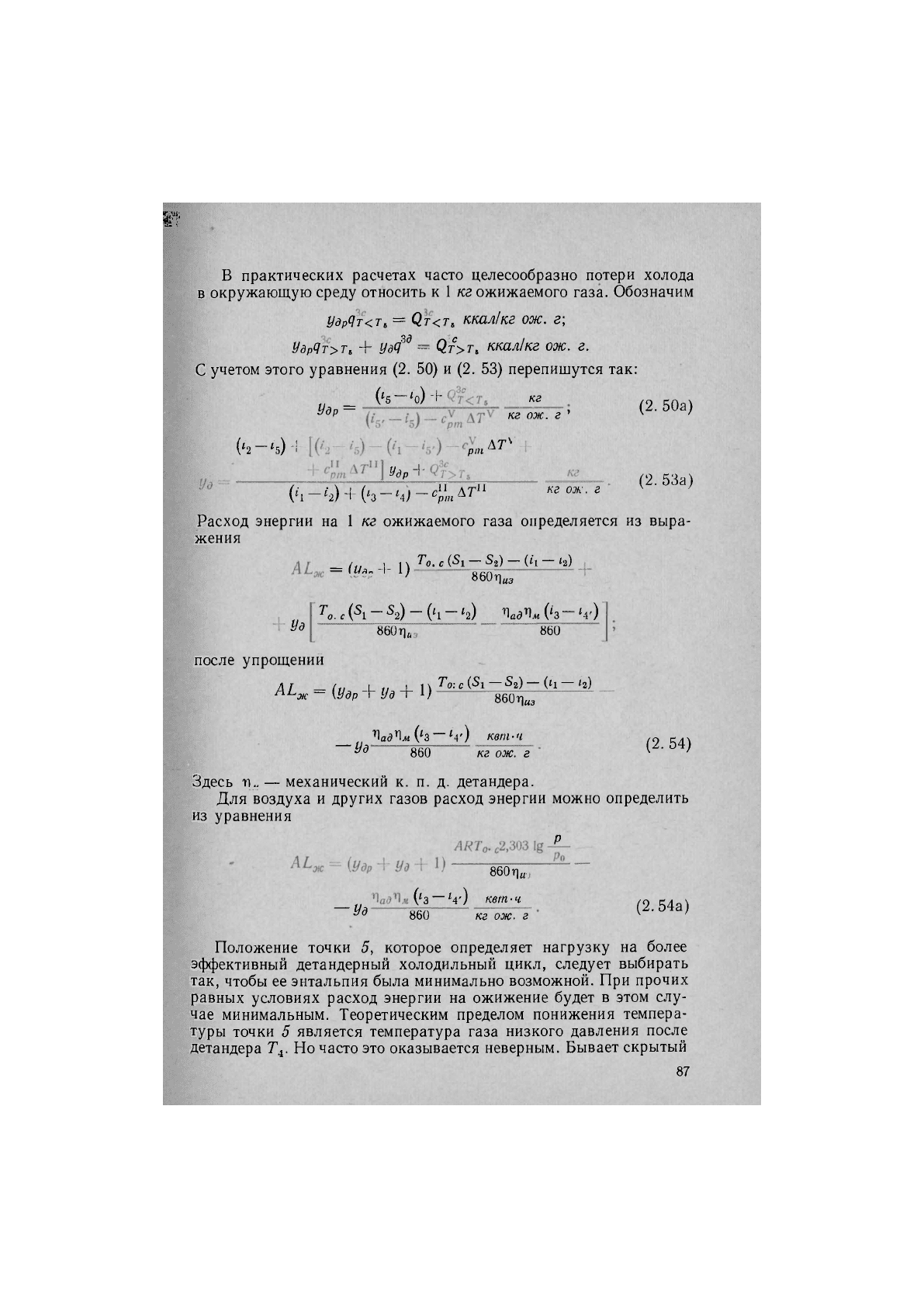

и в теоретическом случае предел понижения температуры точки 5,

который может оказаться значительно выше Т^. Чтобы уяснить

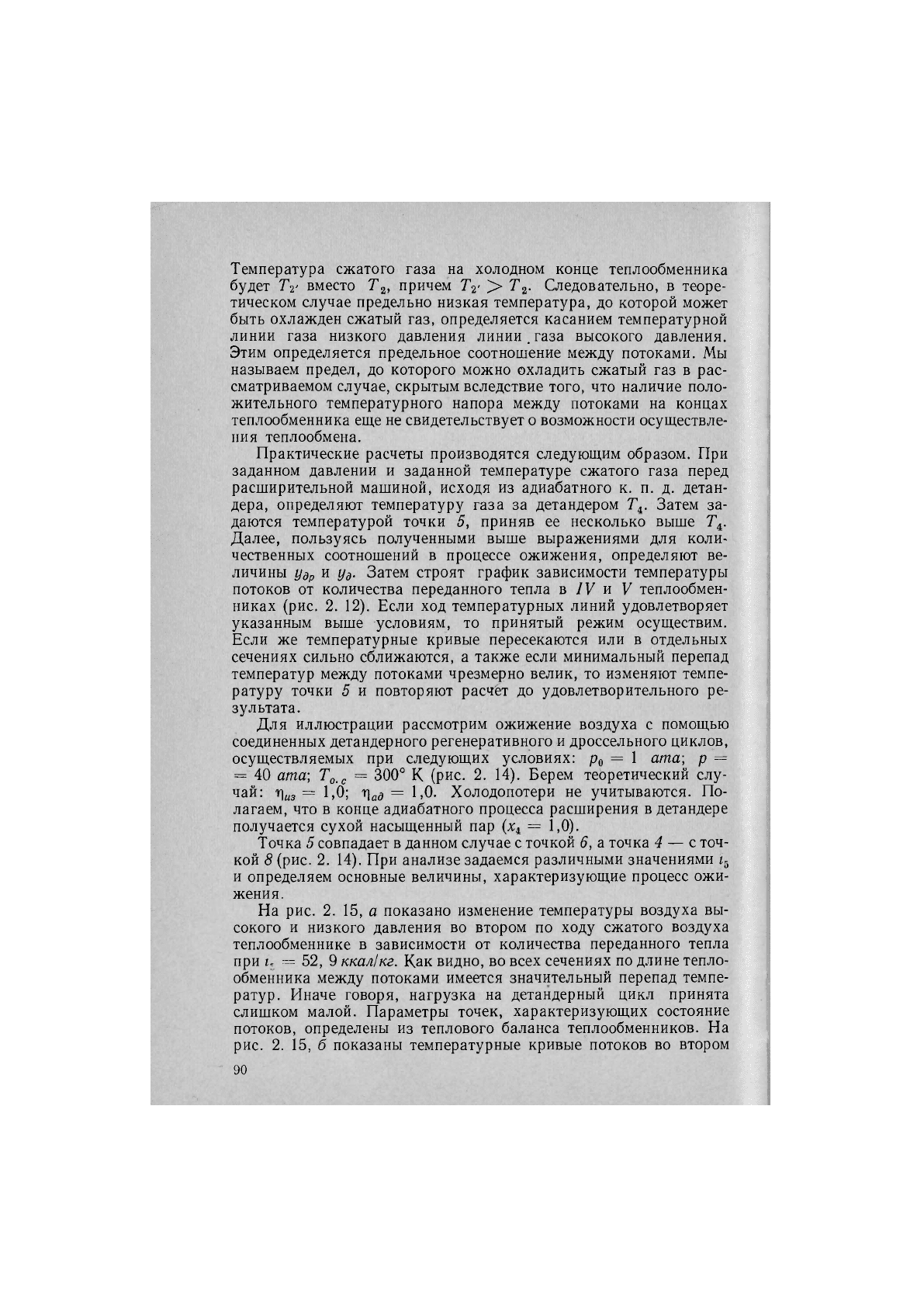

сказанное, рассмотрим теплообмен между потоками газа высокого

и низкого давления (рис. 2. 13 и 2. 14). С этой целью выясним,

как меняются температуры потоков в процессе теплообмена. Тепло-

емкость газа высокого давления в интересующей нас области

больше теплоемкости газа низкого давления. Кроме того, она за-

висит от температуры. Кривые на рис. 2, 13 изображают измене-

ние температуры потока высокого давления в зависимости от пере-

а

а

•

И'

1

1 ! ^

\ \Ч

\\\

\\

\

\\ \

\\ \

Л\

Лл

ч

л

1

1

к/

Тз Т2

Т, т

Рис. 2. 13. Процесс теплообмена между потоками.газа высокого и низкого давле-

ния в Г—0-координатах

данного количества тепла. Такая же зависимость для газа низкого

давления (например, воздуха или азота давления 1 ата) будет

с достаточной точностью выражаться прямой линией, так как

теплоемкость газа низкого давления в широком интервале может

считаться не зависящей от температуры. Обычно заданными яв-

ляются температура газа высокого давления на теплом конце

теплообменника Т^ и газа низкого давления на холодном конце Г;,.

Рассмотрим теоретический случай, когда на теплом конце

теплообменника между потоками нет перепада температур, т. е.

температура обоих потоков равна Т1. Пусть газ высокого давления

на холодном конце имеет температуру Т^. Из рис. 2. 13 видно,

что линии, дающие зависимость температуры потоков от коли-

чества переданного тепла, пересекаются. Причем в заштрихованной

области температура газа низкого давления выше, нежели темпе-

ратура газа высокого давления. При этом от сжатого газа на этом

участке отнимается тепло (на заштрихованном участке количество

отведенного от сжатого газа тепла растет), а газ низкого давления

^0.0

^ /

Г

С'*

8-

продолжает воспринимать тепло (на заштрихованном участке ко-

личество воспринятого им тепла растет). Таким образом, на за-

штрихованном участке тепло от тела с более низкой температурой

(сжатого газа) переходит к телу с более высокой температурой

(к газу низкого давления). Такой процесс естественным путем

происходить не может: это противоречит второму началу термоди-

намики. Следовательно, изображенный на рис. 2. 13 процесс тепло-

обмена неосуществим. Чтобы он был осуществим, необходимо

иметь во всех сечениях положительный температурный напор.

В предельном случае в одном из сечений температурный напор

может быть бесконечно малым, при-

ближающимся к нулю.

Если величину потоков оставить

без изменения, то предельный возмож-

ный теплообмен между потоками

будет определяться положением

штриховой прямой на рис. 2. 13, а,

характеризующей изменение темпе-

ратуры газа низкого давления. Эта

предельная линия касается темпера-

турной кривой газа высокого давле-

ния и проходит параллельно-перво-

начальной температурной прямой

газа низкого давления. Следователь-

но, в предельном случае теоретически

возможный теплообмен между задан-

ными потоками характеризуется тем,

что по сравнению с расчетным умень-

шается количество отведенного от сжатого газа тепла < ^).

Повышается температура газа высокого давления на холодном

конце теплообменника (Т2'> Т^), а также понижается темпера-

тура газа низкого давления на его теплом конце. В действитель-

ном случае минимальный перепад температур между потоками,

естественно, будет больше 0. В спроектированных установках

ожижения и разделения воздуха перепад температур между пото-

ками в том сечении теплообменника, где он достигает минимума,

принимаете» равным около 5° С.

При сохранении нулевого перепада температур на теплом конце

теплообменника необходимо изменить соотношение между пото-

ками. Оставляя без изменения поток газа высокого давления,

уменьшим поток газа низкого давления. Штриховая прямая

(рис. 2. 13, б), касающаяся кривой изменения температуры газа

высокого давления, характеризует в предельном случае изменение

температуры уменьшенного потока низкого давления, в зависи-

мости от количества воспринятого тепла. Температура газа низ-

кого давления на холодном конце теплообменника задана. Поэтому

от сжатого газа будет отнято тепло вместо причем •<

89

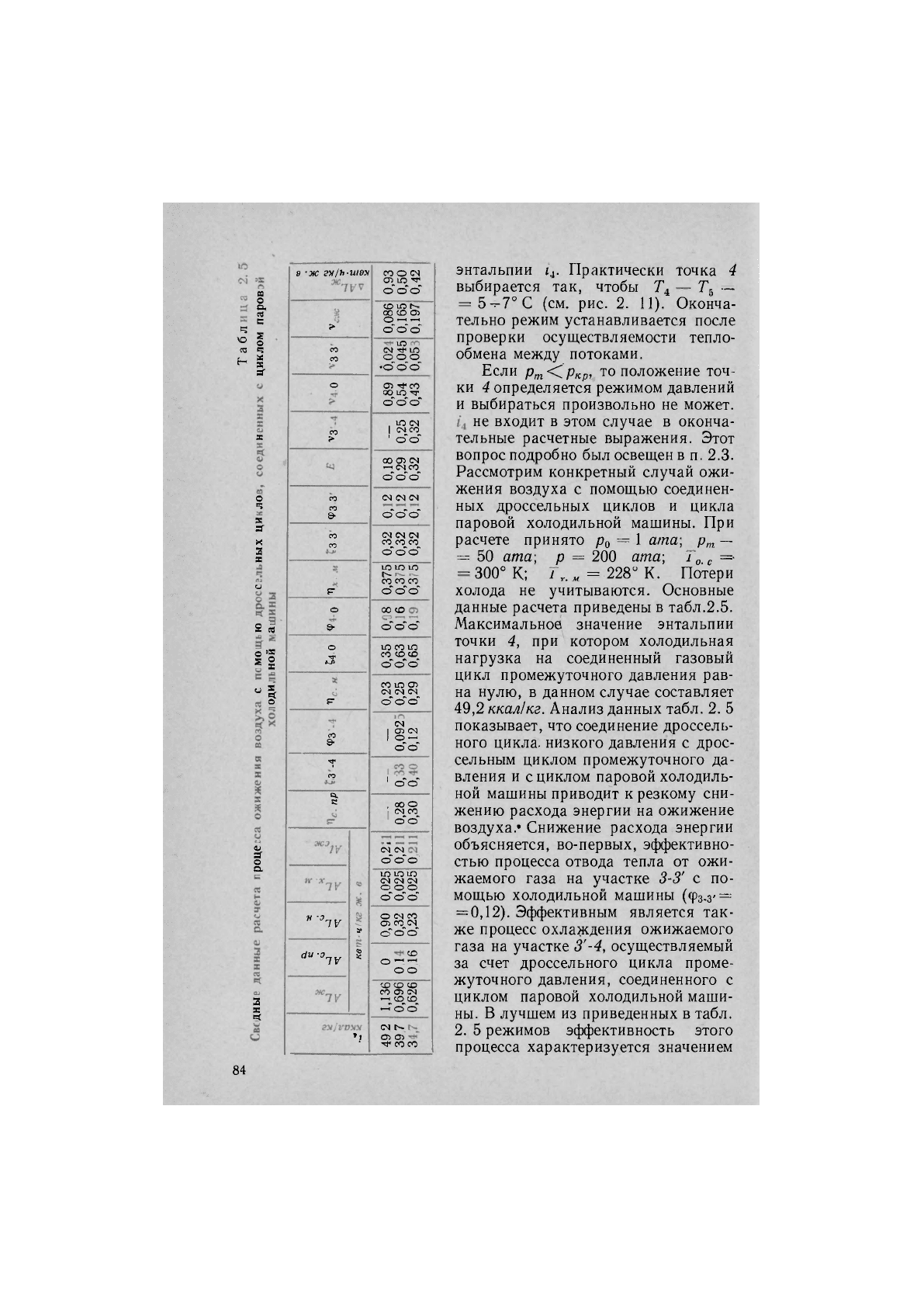

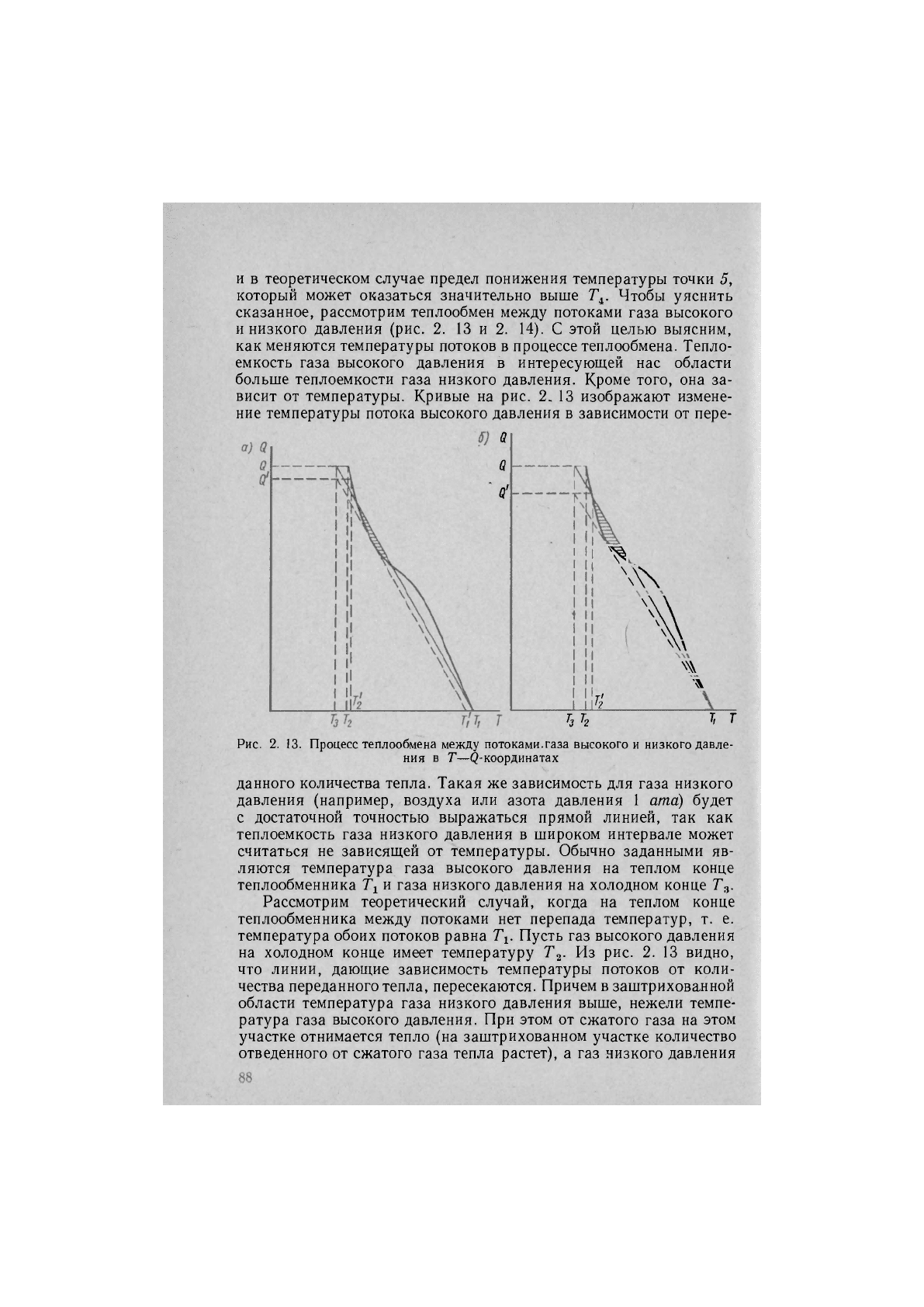

Рис. 2. 14. Процессы ожижения

газа с помощью соединенных

дроссельного и регенеративного

детандерного циклов

в 5—Т-диаграмме

Температура сжатого газа на холодном конце теплообменника

будет Тг вместо Т^, причем Т2' > Т^. Следовательно, в теоре-

тическом случае предельно низкая температура, до которой может

быть охлажден сжатый газ, определяется касанием температурной

линии газа низкого давления линии.газа высокого давления.

Этим определяется предельное соотношение между потоками. Мы

называем предел, до которого можно охладить сжатый газ в рас-

сматриваемом случае, скрытым вследствие того, что наличие поло-

жительного температурного напора между потоками на концах

теплообменника еще не свидетельствует о возможности осуществле-

ния теплообмена.

Практические расчеты производятся следующим образом. При

заданном давлении и заданной температуре сжатого газа перед

расширительной машиной, исходя из адиабатного к. п. д. детан-

дера, определяют температуру газа за детандером Т^. Затем за-

даются температурой точки 5, приняв ее несколько выше Т^.

Далее, пользуясь полученными выше выражениями для коли-

чественных соотношений в процессе ожижения, определяют ве-

личины Удр и Уд. Затем строят график зависимости температуры

потоков от количества переданного тепла ъ IV к V теплообмен-

никах (рис. 2. 12). Если ход температурных линий удовлетворяет

указанным выше условиям, то принятый режим осуществим.

Если же температурные кривые пересекаются или в отдельных

сечениях сильно сближаются, а также если минимальный перепад

температур между потоками чрезмерно велик, то изменяют темпе-

ратуру точки 5 и повторяют расчёт до удовлетворительного ре-

зультата.

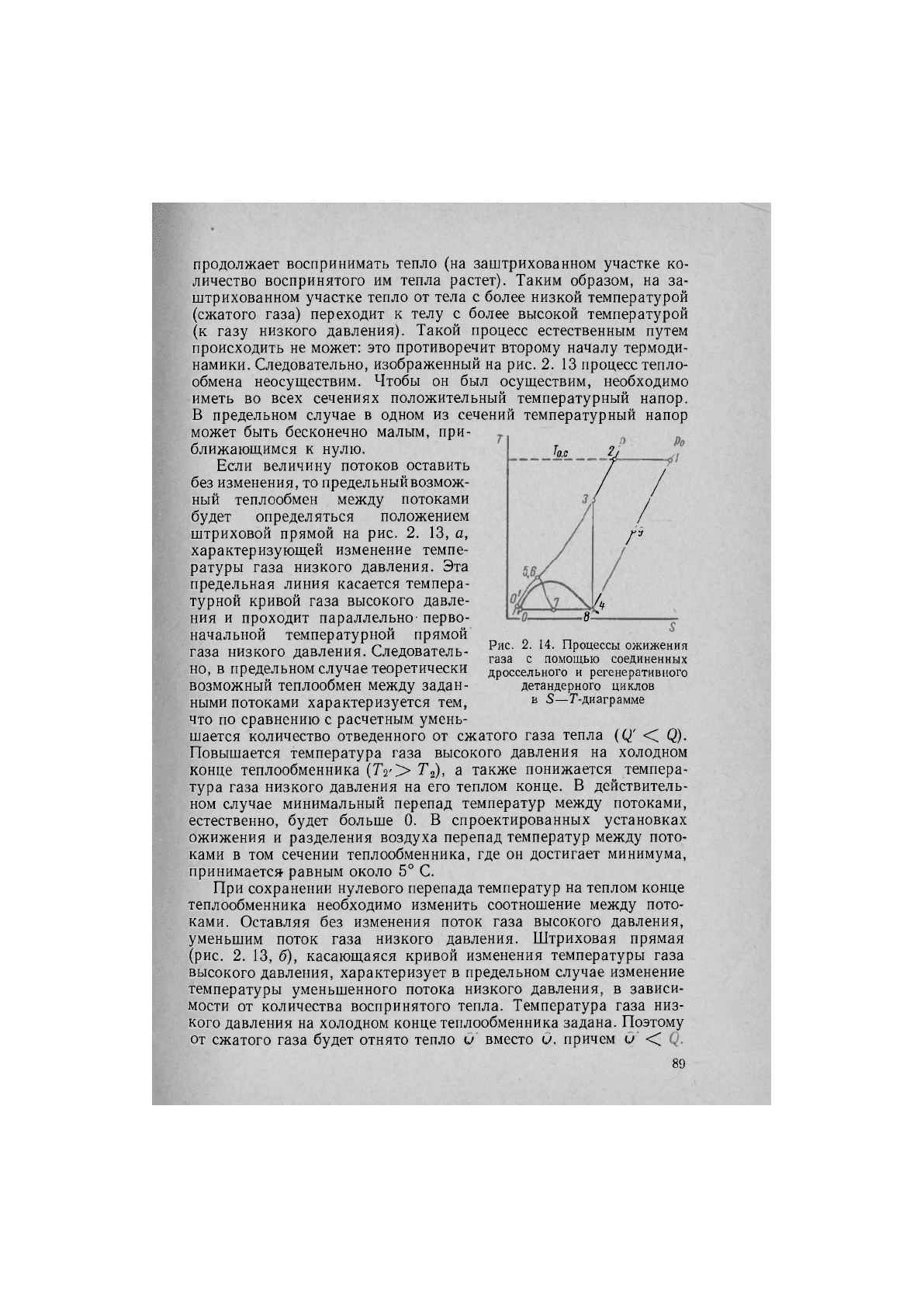

Для иллюстрации рассмотрим ожижение воздуха с помощью

соединенных детандерного регенеративного и дроссельного циклов,

осуществляемых при следующих условиях: р^ = 1 ата; р =

= 40 ата; Т^,^ = 300° К (рис. 2. 14). Берем теоретический слу-

чай: Г1„з = 1,0; г\ад = 1.0- Холодопотери не учитываются. По-

лагаем, что в конце адиабатного процесса расширения в детандере

получается сухой насыщенный пар {х^ = 1,0).

Точка 5 совпадает в данном случае с точкой 6, а точка 4 — с точ-

кой 8 (рис. 2. 14). При анализе задаемся различными значениями и^

и определяем основные величины, характеризующие процесс ожи-

жения.

На рис. 2. 15, а показано изменение температуры воздуха вы-

сокого и низкого давления во втором по ходу сжатого воздуха

теплообменнике в зависимости от количества переданного тепла

при ^ 52, 9 ккал/кг. Как видно, во всех сечениях по длине тепло-

обменника между потоками имеется значительный перепад темпе-

ратур. Иначе говоря, нагрузка на детандерный цикл принята

слишком малой. Параметры точек, характеризующих состояние

потоков, определены из теплового баланса теплообменников. На

рис. 2. 15, б показаны температурные кривые потоков во втором

90