Данилевский Н.Ф, Борисенко А.В. Заболевания пародонта

Подождите немного. Документ загружается.

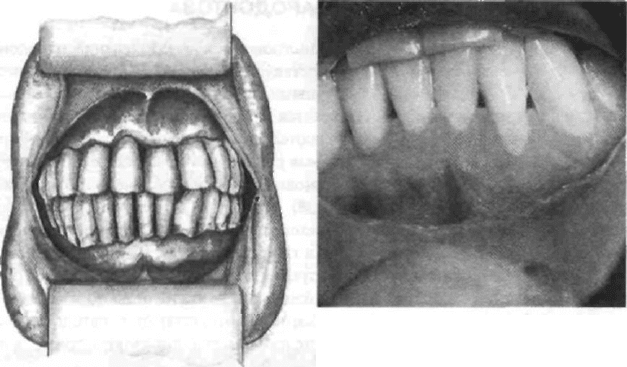

Рис. 190. Генерализованный пародон-

тит, III степень, обострившееся тече¬

ние. Симптоматический гипертрофиче¬

ский гингивит

Обострившееся течение сопро¬

вождается обострением симптома¬

тического гингивита, обильным гно¬

етечением из пародонтальных кар¬

манов, значительной подвижностью

зубов, достигающей II или III сте¬

пени, заметной резорбцией аль¬

веолярной кости.

Больных беспокоят кровоточи¬

вость и болезненность десны, уси¬

ливающиеся при приеме пиши,

неприятный запах изо рта. Нередко

возникает слабость, незначительное

ухудшение общего состояния, что

связано с интоксикацией большим

количеством гнойных выделений из

пародонтальных карманов. Болевые

ощущения усиливаются при разви¬

тии симптоматического язвенного

гингивита или пародонтальных абсцессов, при этом отмечается увеличение

и болезненность при пальпации регионарных лимфатических узлов. Больные

не могут пользоваться зубами при приеме пищи вследствие их болезненности

при накусывании и значительной подвижности. Отмечаются косметические

недостатки, связанные с отсутствием и смешением зубов.

Симптоматический гингивит развивается по типу диффузного острого или

обострившегося катарального, гипертрофического или язвенного гингивита.

Десна гиперемирована, отечна, легко кровоточит и болезненна при пальпации.

При развитии симптоматического гипертрофического гингивита десневые

сосочки отечны, гиперемированы и гипертрофированы. На внутренней, обра¬

щенной к зубу стороне они покрыты обильными грануляциями (рис. 190).

Иногда развивается язвенный гингивит с некротическим распадом края

десны и вершин десневых сосочков, резкой болезненностью, обильным слю¬

ноотделением. Некротическому распаду подвергаются внутренние стенки па¬

родонтальных карманов, количество гнойного отделяемого резко возрастает,

в его содержимом обнаруживается обильная микрофлора с преобладанием

фузоспириллярного симбиоза.

Шейки зубов обнажены на различную высоту в зависимости от формы

симптоматического гингивита и глубины пародонтального кармана. Высота

клинической коронки зубов может в 2—3 раза превышать длину фиксирован¬

ного в альвеолярной кости корня. Зубные отложения могут быть в различном

количестве и не всегда соответствуют тяжести заболевания, поскольку на

развитие обострения патологического процесса большее влияние оказывают

общие факторы.

Пародонтальные карманы глубокие, часто заполнены большим количест¬

вом грануляций и гноя, реже выделения носят серозно-гнойный характер.

205

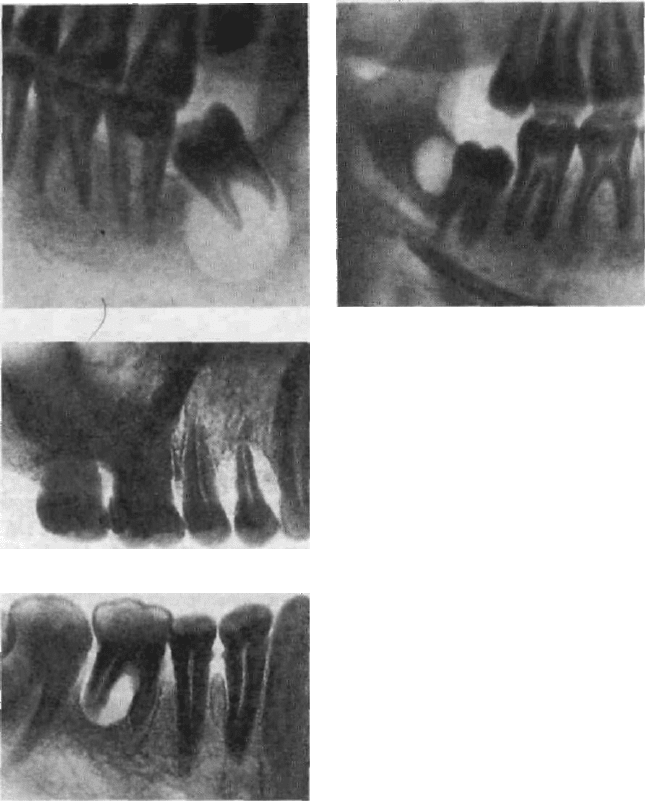

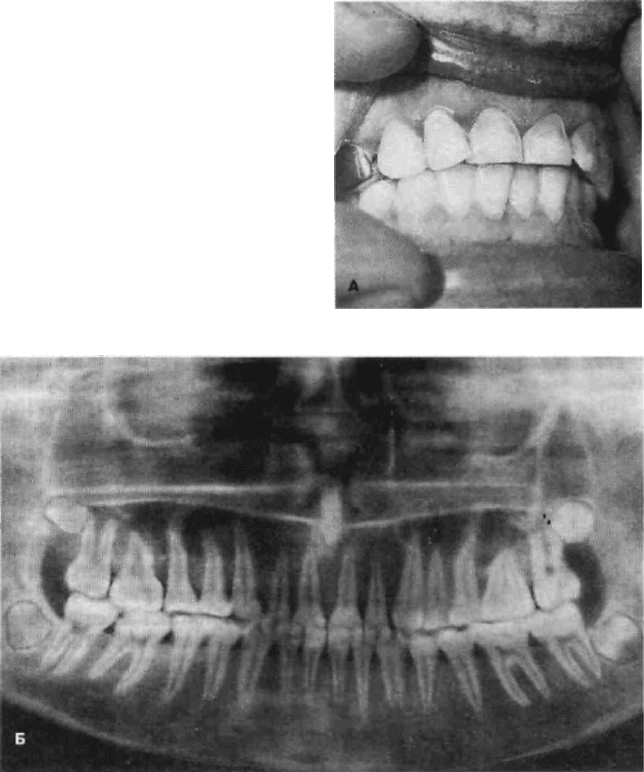

Рис. 191. Генерализованный пародонтит, III степень, обострившееся течение.

Пародонтальный абсцесс:

А —клиническая картина; Б- вертикальная резорбция межальвеолярных перегородок на 2/1

длины корня, резко выраженный остеопороз. Участки разрежения костной ткани у верхушек

123 зубов. Рентгенограмма

При таких глубоких карманах могут возникать одиночные или множественные

пародонтальные абсцессы (рис. 191). Формированию абсцесса или абсцессов

способствуют достаточно хорошо сохранившаяся (иногда только частично)

циркулярная связка зуба, глубоко расположенные зубные отложения и недо¬

статочный отток гнойного отделяемого. При этом микроорганизмы, проника¬

ющие в соединительнотканную основу десны, вызывают образование в ней ог¬

раниченного гнойника. Абсцесс может локализоваться в области верхушки

корня, в его средней части и пришеечной области.

При наличии абсцесса отмечаются самопроизвольная боль (беспрерывная),

ограниченная припухлость в области его локализации, нарушение жевания,

иногда повышается температура тела, увеличиваются регионарные лимфатиче¬

ские узлы. Абсцессы обычно развиваются остро, но могут протекать хроничес¬

ки («холодные» абсцессы), периодически обостряясь. Иногда абсцесс вскрыва¬

ется самопроизвольно с образованием свищевого хода вблизи десневого края.

(При хроническом гранулирующем периодонтите свищ формируется в области

верхушки корня причинного зуба — у переходной складки в проекции его апи¬

кального отверстия). Характерно, что в области локализации абсцесса выявля¬

ются наиболее выраженные симптомы заболевания пародонта: воспалительные

явления в десне, глубокие пародонтальные карманы, гноетечение из них, выра¬

женная подвижность зубов и др.

При цитологическом исследовании содержимого пародонтальных карма¬

нов выявляют значительное количество разнообразной микрофлоры и большое

количество разрушенных нейтрофильных гранулоцитов. Явления фагоцитоза

выражены слабо.

206

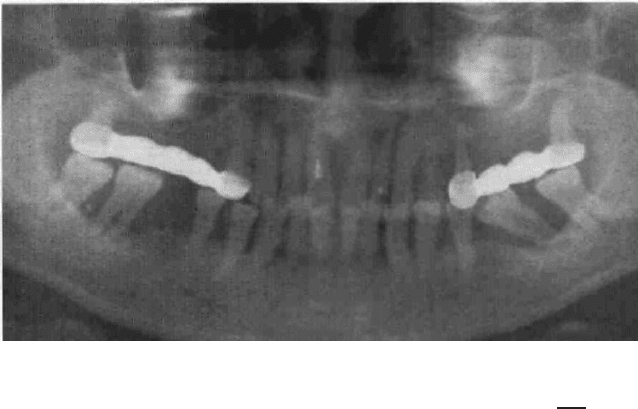

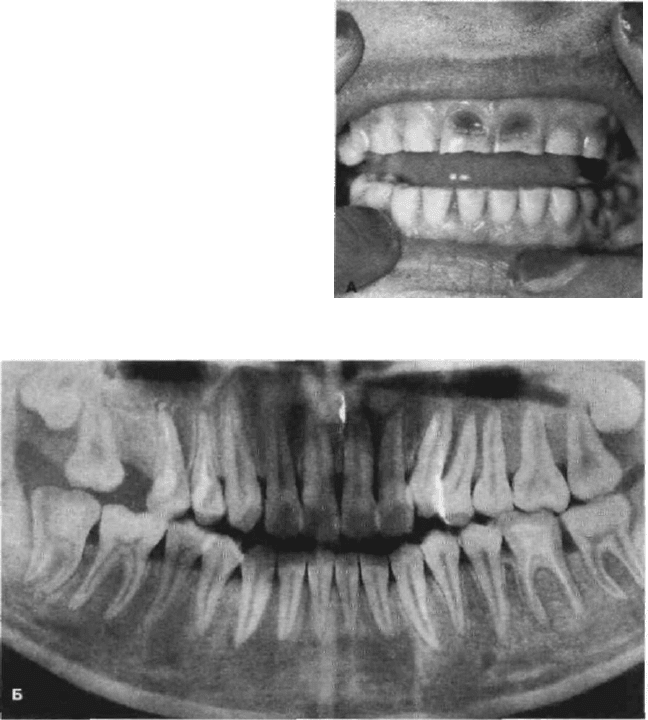

Рис. 192. Генерализованный пародонтит, III степень, обострившееся течение.

Вертикальная резорбция межальвеолярных перегородок на 2/3 длины корней

зубов; «системный остеопороз». Костные карманы в области |36 зубов.

Ортопантомограмма

Зубы становятся очень подвижными, обычно II—III или даже III степени.

Это приводит к их смешению во всех направлениях под влиянием окклюзион-

ной травмы или даже движений языка. Вследствие такой подвижности, имею¬

щейся уже потери некоторых зубов и нарушения целости зубного ряда травма¬

тическая окклюзия резко выражена.

Рентгенологически выявляется диффузный остеопороз костной ткани аль¬

веолы и расширение периодонтальной щели, кортикальная пластинка отсутст¬

вует. Альвеолярная кость резорбирована на 2/3 или даже более высоты межаль¬

веолярных перегородок. Часто определяются костные карманы, достигающие

верхушки корня (рис. 192).

Пародонтальная киста развивается относительно редко, чаще при II—III

степени развития генерализованного пародонтита. Она возникает в результате

врастания эпителия борозды в пародонтальный карман.

Этот процесс по механизму развития аналогичен наблюдаемому проникно¬

вению эпителия в глубь тканей пародонта при затрудненном прорезывании

нижних зубов мудрости. Развитие кисты на ранних стадиях бессимптомное,

в дальнейшем в области ее локализации отмечается смещение зубов и пальпи¬

руется безболезненное плотное образование.

На рентгенограмме киста представляет четкий овальный участок

разрежения (деструкции) костной ткани, примыкающей к латеральной

или медиальной поверхности корня зуба (рис. 193). Околоверхушечные

ткани, как правило, не претерпевают изменений. Зубы, примыкающие

к кисте, имеют жизнеспособную пульпу. Лечение пародонтальных кист

оперативное (кистэктомия или кистотомия, зубы в области кисты подлежат

207

удалению при ее значительных

размерах).

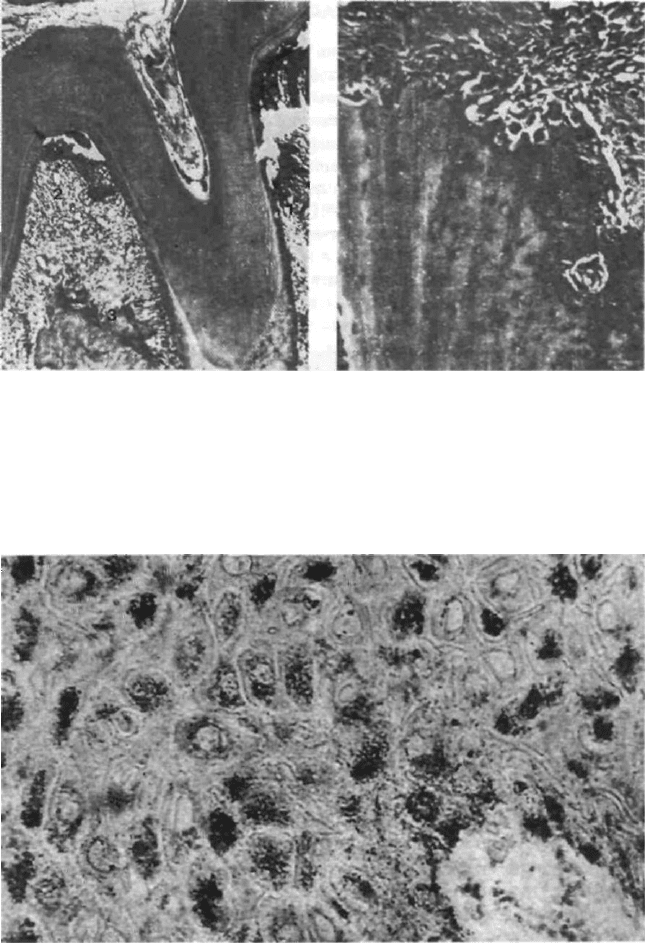

Патоморфологические измене¬

ния при обострившемся течении III

степени генерализованного паро-

донтита: усиление экссудативных

процессов, в инфильтратах увеличе¬

ние количества полиморфноядер-

ных лейкоцитов, усугубление де¬

структивных изменений всех струк¬

тур пародонта, расширение очагов

некроза тканей пародонта и резорб¬

ции кости альвеолярного отростка

(рис. 194-196).

При генерализованном пародон-

тите, а особенно при II—Ш степени

его развития и обострившемся те¬

чении довольно часто возникают

различные общие симптомы и ос¬

ложнения заболевания. К ним отно¬

сятся различные проявления хрони¬

ческой интоксикации и сенсибили¬

зации (аллергизации) организма,

остеомиелиты челюстей и флегмоны

мягких тканей околочелюстных об¬

ластей. Для этих состояний характерны определенные клинические признаки.

Кроме того, наличие их подтверждается объективными лабораторными, био¬

химическими и иммунологическими исследованиями периферической крови

(лейкоцитоз, анемия, лимфоцитоз, увеличенная СОЭ и др.), мочи, показате¬

лями обшей и местной неспецифической резистентности организма.

Рис. 193. Варианты локализации

и формы пародонтальной кисты. Рент¬

генограммы

208

Рис. 194. Генерализованный пародон- Рис. 195. Генерализованный пародон-

тит, III степень, обострившееся тече- тит, III степень, обострившееся тече¬

ние, х 90: ние. Лакунарная резорбция альвеоляр-

1 - пародонтальный карман глубиной до 2/3 ной кости. х 200

длины корня; 2 — грануляционная ткань

и гнойное содержимое; 3 - лакунарная ре-

зорбция альвеолярной кости

Рис.196. Генерализованный пародонтит, III степень, обострившееся течение.

Резкое угнетение активности сукцинатдегидрогеназы в клетках базального слоя

эпителия, х 180

209

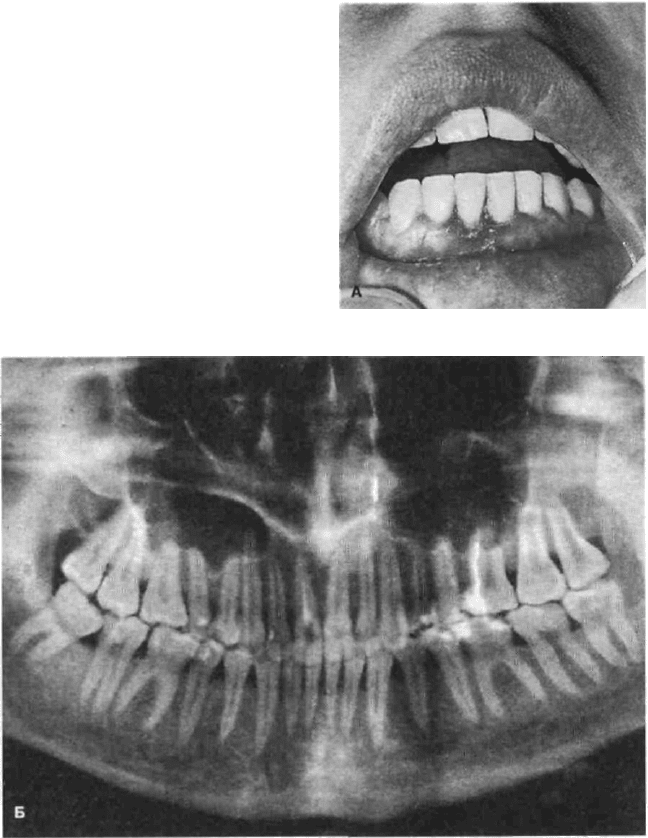

Рис. 197. Генерализованный пародон-

тит, I степень, стадия стабилизации:

А—клиническая картина стабилизации дис-

трофически-воспалительного процесса; Б -

высота межальвеолярных перегородок сниже¬

на на 1/3 длины корней, склероз губчатого ве¬

щества по краю альвеолярной кости, восста¬

новление костных балок в участках остеопо-

роза. Ортопантомограмма

Стадия ремиссии генерализованного пародонтита наблюдается, как прави¬

ло, после проведенного комплексного лечения. Для нее характерны отсутствие

боли, кровоточивости десен, гноетечения, уменьшение подвижности зубов.

Изменения костной ткани на рентгенограмме не носят активного характе¬

ра: не подтверждается прогрессировать процесса, наблюдаются уплотнение

губчатого вещества по краю альвеолярного отростка, восстановление костных

балок в области остеопороза, более четкий рисунок костной ткани (рис. 197).

210

КЛИНИКА ПАРОДОНТОЗА

Пародонтоз представляет собой дистрофическое заболевание пародонта

и встречается сравнительно редко, составляя примерно 5—8% общего числа

больных дистрофически-воспалительными поражениями пародонта. Заболе¬

вание начинается незаметно, развивается и прогрессирует медленно, длится

годами. Характерными для него являются атрофический гингивит (анемич¬

ность десны, атрофия вершин десневых сосочков и края десны), обнажение

шеек и корней зубов, образование клиновидных дефектов, умеренно выражен-

ная травматическая окклюзия (рис. 198). Резорбция альвеолярной кости раз¬

вивается медленно, годами, не отмечается значительного разрушения волокон

периодонта и прорастания эпителия в глубь пародонта. Циркулярная связка

зуба при этом не разрушается, а при атрофии поверхностных ее волокон глуб¬

же расположенные коллагеновые волокна периодонта начинают выполнять ее

функцию. Поэтому пародонтальные карманы отсутствуют и патологическая

подвижность зубов длительное время не развивается, проявляясь только в по¬

здних (//-///) степенях развития заболевания.

При рентгенологическом обследовании по сравнению с генерализованным

пародонтитом не отмечается значительных изменений в альвеолярной кости:

остеопороз практически не выражен, периодонтальная щель не расширяется,

кортикальная пластинка сохраняется. Отмечается лишь медленно прогресси¬

рующая, без образования костных карманов резорбция альвеолярной кости,

примерно одинаково выраженная на всем протяжении зубного ряда. Такой тип

резорбции альвеолярной кости определяется как горизонтальная резорбция.

В развитии пародонтоза различают начальную, I, II и III степень.

Начальная степень пародонтоза характеризуется сравнительно бессимп¬

томным течением. Только единичные больные жалуются на зуд, чувство ломо¬

ты в деснах и челюстях, повышенную чувствительность зубов к термическим

и химическим раздражителям.

При тщательном обследовании обнаруживают бледность слизистой обо¬

лочки десны, некоторую тусклость эпителиального покрова {отсутствие нор¬

мального блеска), притупление вершин отдельных десневых сосочков, чаше

в области фронтальных зубов. Десна плотная, уплощена, безболезненная,

не кровоточит. Возможно незначительное (в пределах долей миллиметра) об¬

нажение шеек зубов с вестибулярной и оральной сторон, но нарушения цело¬

стности зубодесневого эпителиального соединения не отмечается. Появляется

чувствительность вначале к химическим и термическим, а затем и механичес¬

ким раздражителям.

При определении окклюзионной кривой выявляются травматическая ок¬

клюзия, перегрузка отдельных зубов-антагонистов. Рентгенологически наблю¬

дается остеопороз губчатого вещества межзубных костных перегородок, дест¬

рукция компактной пластинки их вершин и начинающаяся ее резорбция.

Периодонтальная щель обычно без изменений (рис. 199).

I степень. В отличие от начальной степени такие субъективные ощуще¬

ния, как зуд, чувство ломоты в деснах, повышенная чувствительность зубов

211

Рис. 198. Пародонтоз, II степень.

Атрофический гингивит

к раздражителям, при I степени более выражены. Десна бледная, тусклая,

плотная и безболезненная. Отчетливо определяется атрофия десневых сосоч¬

ков, которая постепенно приводит к образованию зияющих межзубных проме¬

жутков, обнажению шеек зубов на 1-1,5 мм.

В области фронтальных зубов образуются неглубокие клиновидные дефек¬

ты. Между отдельными зубами свободно проходит металлическая или целлу¬

лоидная пластинка, что, по мнению Д. А. Энтина (1947), свидетельствует о раз¬

витии патологической подвижности зубов.

Окклюзионная кривая изменяется, возникает травматическая окклюзия,

характеризующаяся перегрузкой отдельных зубов. Однако при всех этих явле¬

ниях неподвижность зубов сохраняется.

Рентгенологическая картина характеризуется равномерной резорбцией ме¬

жальвеолярных перегородок в пределах 1/3 их высоты, кортикальный слой хо¬

рошо выражен. Периодонтальная щель не расширена, явлений остеопороза,

в отличие от генерализованного пародонтита, не отмечается (рис. 200).

II степень. Жалобы больных практически такие же, как и при предыдущих

степенях пародонтоза. Атрофия маргинальной части десны, десневых сосоч¬

ков приводит к значительному обнажению корней зубов (до 5—6 мм), межзуб¬

ные промежутки зияют. Возможно развитие клиновидных дефектов на вести¬

булярных поверхностях зубов. Зубы чувствительны к химическим, термичес¬

ким и механическим раздражителям. В некоторых случаях возможно

образование в незначительном количестве зубных отложений: зубного камня

и пигментированного налета. Отклонения в окклюзионной кривой образуют

отдельные микроузлы перегрузок зубов, развитие травматической окклюзии

отягощает описанные явления.

Рентгенологические изменения в альвеолярной кости свидетельствуют

о равномерной резорбции в пределах 2/3 высоты межальвеолярных перего-

212

Рис. 199. Пародонтоз, начальная сте¬

пень:

А - клиническая картина; Б - равномерное

снижение высоты межальвеолярных перего¬

родок. Ортопантомограмма

родок. Сохранившаяся альвеолярная кость в достаточной степени минерали¬

зована и плотная (рис. 201).

/// степень. Больные жалуются на повышенную чувствительность об¬

наженных шеек зубов, смещение и расхождение зубов с образованием пато¬

логической диастемы и трем, зуд и ломоту в деснах. Клиническая симпто¬

матика и рентгенологическая картина заболевания максимально выражены.

Десна плотная, анемичная, не кровоточит — атрофический гингивит наи¬

более ярко выражен. В некоторых случаях возможны незначительные отло¬

жения зубного камня и пигментированного налета. Шейки зубов обнажены на

5-8 мм, но зубы могут быть неподвижны или же наблюдается их подвижность

213

Рис. 200. Парадонтоз, I степень:

А — клиническая картина. Атрофический

гингивит. клиновидные дефекты; Б — гори¬

зонтальная резорбция и склероз вершин

межальвеолярных перегородок. Ортопанто-

мограмма

/-// степени. Возможно веерообразное расхождение зубов (особенно фрон¬

тального участка верхней челюсти) с образованием патологических диастемы

и трем. Отчетливо выражена травматическая окклюзия, в участках наибольшей

перегрузки зубов отмечаются их смешение в различном направлении. На вес¬

тибулярных поверхностях зубов развиваются клиновидные дефекты, достига¬

ющие значительной глубины (рис. 202).

На рентгенограммах отмечается значительная атрофия альвеолярной кос¬

ти, достигающая 2/3 высоты межальвеолярных перегородок и более, возможен

незначительный остеопороз их вершин.

Морфологически пародонтоз характеризуется постепенно нарастающими

дистрофическими изменениями всех структур пародонта, протекающими на

фоне сосудистых нарушений. Отмечается склерозирование отдельных сосудов,

214