Данилевский Н.Ф, Борисенко А.В. Заболевания пародонта

Подождите немного. Документ загружается.

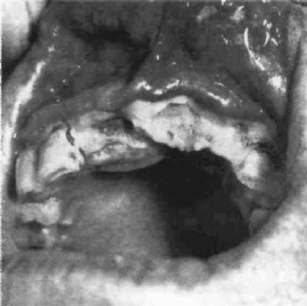

Рис. 207. Язвенно-некротический

гингивит при агранулоцитозе

возникновении играет повышенная

чувствительность организма и час¬

тый, дробный прием даже не¬

больших количеств медикаментов.

Среди лекарств, которые вызывают

иммунный агранулоцитоз, выделя¬

ются анальгетики, особенно амидо¬

пирин. Кроме того, возникновение

заболевания может быть спровоци¬

ровано производными фенотиази-

на, сульфаниламидными, противо¬

туберкулезными препаратами, транк¬

вилизаторами, антиконвульсантами

и рядом других медикаментозных

препаратов. Развитие аутоиммун¬

ного агранулоцитоза наблюдается

при системных заболеваниях со¬

единительной ткани (особенно при рассеянной красной волчанке, ревматоид¬

ном полиартрите), а также при некоторых инфекциях.

Заболевание может начаться исподволь, без каких-либо субъективных при¬

знаков или остро и сопровождаться лихорадкой, ангиной и поражениями сли¬

зистой оболочки полости рта. Отмечается различной степени выраженности

геморрагический синдром, проявления на слизистой оболочке полости рта

и пищеварительного тракта являются постоянным признаком.

В клинической картине заболевания сочетаются признаки острого сеп¬

сиса и некротических осложнений. В полости рта наблюдаются некротичес¬

кие поражения зева (агранулоцитарная ангина) и слизистой оболочки.

Иногда у детей типичная агранулоцитарная ангина отсутствует либо разви¬

вается вторично.

Некроз слизистой оболочки полости рта может начинаться с десны. Внача¬

ле возникают гиперемия, отек десны, которая покрывается белесоватым не¬

кротическим налетом, приобретающим вскоре серо-грязный цвет. Очаг пора¬

жения возникает на фоне ареактивной бледной слизистой, вокруг него отсут¬

ствует видимая демаркационная воспалительная реакция. Появляется

гнилостный запах изо рта. Выраженные дистрофически-воспалительные изме¬

нения развиваются во всех тканях пародонта, вследствие чего зубы приобрета¬

ют патологическую подвижность, иногда выпадают. Могут появиться внезап¬

ная боль в зубах, деснах, выраженная подвижность зубов.

В таких случаях заболевание напоминает обострившееся течение генерали¬

зованного пародонтита. Основными отличиями поражений пародонта при

агранулоцитозе являются отсутствие гноетечения, несмотря на наличие глубо¬

ких пародонтальных карманов, преобладание некротических явлений без

местной воспалительной реакции (рис. 207). В периферической крови умень¬

шается количество всех форм лейкоцитов (нередко до сотен клеток в 1 мкл),

а также тромбоцитов и ретикулоцитов, может быть анемия.

225

Прогноз заболевания зависит от своевременного лечения и в большинстве

случаев благоприятный.

Лечение агранулацитоза требует немедленного устранения вызвавшей его

причины: медикаментозного препарата, ионизирующего облучения и т.д. При

миелотоксическом агранулоцитозе используют переливания лейкоцитарных

концентратов, пересадку костного мозга. В лечении иммунного агранулоцито-

за решающая роль принадлежит кортикостероидным гормонам и заместитель¬

ной терапии переливаниями лейкоцитарной массы. Для профилактики присо¬

единения вторичной инфекции — антибактериальные препараты, в основном

антибиотики. Местное лечение дистрофически-воспалительного процесса

в пародонте проводится по всем правилам лечения генерализованного

пародонтита.

ГИСТИОЦИТОЗ X

Гистиоцитозы — это группа заболеваний неясной этиологии, сопровождаю¬

щихся эндогенными нарушениями метаболизма и накоплением в гистиоцитах

продуктов нарушенного обмена. К ним относятся: острый системный прогрес¬

сирующий гистиоцитоз (болезнь Леттерера—Зиве), хронический системный

прогрессирующий гистиоцитоз (болезнь Хенда—Штоллера—Крисчена), отно¬

симые к системным лимфоретикулярным поражениям, и эозинофильная гра¬

нулема. В 1953 г. L.Lichtenstein предложил обозначать эти три формы заболева¬

ний как гистиоцитозы X, потому что нозологическая природа процесса не

была точно установлена.

Болезнь Леттерера-Зиве (E.Letterer, 1924; S.A.Siwe, 1933) - острый

системный прогрессирующий гистиоцитоз. Заболевание характеризуется об¬

разованием очагов разрастания атипических гистиоцитов в коже, костях, вну¬

тренних органах. Встречается преимущественно в 2—3-летнем возрасте.

Заболевание развивается как инфекционный процесс: острое начало, сеп¬

тическая температура, увеличение печени, лимфатических узлов. Нередко

начало болезни проявляется вялостью, похудением, нарушением сна, аппети¬

та, наличием высыпаний (чаще на коже головы, околоушной области, тулови¬

ща) — пятнисто-папулезная сыпь темно-красного цвета либо розовые остроко¬

нечные папулы. При инволюции папул появляется шелушение или образуют-

ся желтоватые корки. Элементы сыпи имеют тенденцию к слиянию. Нередко

развиваются очаговые гнойные воспалительные процессы (отит, мастоидит,

лимфаденит и др.), увеличение печени и селезенки. Может быть экзофтальм,

синдром несахарного мочеизнурения.

В тканях пародонта поражение носит дистрофически-воспалительный

характер. Вначале развивается острый катаральный гингивит с выраженными

отеком, гиперемией, вскоре присоединяется язвенно-некротический процесс,

появляются пародонтальные карманы с пышными грануляциями. Возникает

патологическая подвижность зубов, обнажаются корни. В результате прогрес-

сирования заболевания зубы выпадают.

Рентгенологически отмечают ограниченные очаги деструкции костной

ткани, имеющие круглую или овальную форму и локализующиеся в различных

226

участках челюсти: альвеолярном отростке, теле, ветвях. Аналогичные измене¬

ния обнаруживают и в других плоских костях черепа, таза, конечностей.

Постоянных специфических изменений в крови нет, однако в ряде случаев

наблюдается увеличенная СОЭ, нейтрофилез, эозинофилия, моноцитоз,тром-

боиитоз, в тяжелых случаях — панцитопения.

Патологоанатомические изменения характеризуются явлениями разраста¬

ния атипичных гистиоцитов, которые локализуются в коже, костном мозге,

лимфатических узлах, селезенке, печени и т.д. В местах скопления атипичных

гистиоцитов обнаруживаются также многоядерные гигантские клетки, лимфо¬

циты, плазмоциты, эозинофилы.

Диагноз заболевания основывается на данных клиники, рентгенологичес¬

кого изучения плоских костей и подтверждается исследованием пунктата или

биоптата из очагов поражения. В отличие от генерализованного пародонтита

заболевание встречается в раннем детском возрасте, при этом поражается ко¬

стная ткань не только альвеолярного отростка, но тело, ветви нижней челюсти

и другие плоские кости скелета.

Лечение проводится цитостатическими (циклофосфан, винбластин и др.)

и гормональными препаратами. Прогноз до настоящего времени у большинст¬

ва детей неблагоприятный (возможна ремиссия вследствие лечения длитель¬

ностью до 3—5 лет).

Болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена (A.Hand, 1893; A.SchuIIer, 1916;

H.A.Christian, 1919), синонимы — липоидный гранулематоз, липогранулема-

тоз — это хронический системный прогрессирующий гистиоцитоз, характери¬

зующийся инфильтрацией различных органов и тканей атипичными гистио-

цитарными элементами. Характеризуется триадой симптомов: множественные

дефекты плоских костей, экзофтальм и несахарный диабет.

Этиология и патогенез заболевания до конца не изучены, наиболее часто

встречается у детей в возрасте 4—5 лет, значительно реже — у взрослых.

Клинически проявляется образованием множественных опухолевидных

гранулематозных разрастаний в костях, внутренних органах, коже, лимфатиче¬

ских узлах, печени и селезенке. Гранулемы образуются в различных костях (че-

реп, челюсти, ребра, таз, лопатка и др.) и паренхиматозных органах (печень,

селезенка, лимфатические узлы, легкие и др.).

При поражении костей проявляется частый симптом болезни - боль

в костях, при вовлечении в процесс легких — кашель, одышка. Заболевание

имеет хроническое течение и медленно прогрессирует. Помимо поражений

костей развиваются полиурия и двусторонний экзофтальм, увеличение пече¬

ни и селезенки.

В полости рта в стадии выраженных клинических проявлений усиливается

кровоточивость, рыхлость десен, появляются язвенно-некротический процесс

и глубокие пародонтальные карманы. Вследствие поражения кости челюсти

обнажаются шейки зубов и они становятся подвижными (рис. 208).

Характерно, что десневой край, обнаженные шейки и корни зубов, изъязв¬

ленные поверхности покрываются оранжево-желтым налетом (в результате

специфического окрашивания разрушающихся ретикулоцитов гранулем).

227

При рентгенологическом исследовании в челюстях, а также в других костях

скелета выявляют множественные дефекты круглой или овальной формы

с четко очерченными изъеденными контурами без признаков склеротических

изменений по периферии. Размеры очагов варьируют, иногда они занимают

обширные участки кости.

При патологоанатомическом исследовании опухолевидных разрастаний

установлено, что они состоят из гистиоцитов с примесью рассеянных или ле¬

жащих в виде скоплений лимфоцитов, плазмоцитов, эозинофилъных лейкоци¬

тов, главным образом сегментоядерных. Могут встречаться сидерофаги. Ха¬

рактерно наличие большого числа ксантомных (нередко гигантских много¬

ядерных) клеток-макрофагов с пенистой вакуолизированной цитоплазмой за

счет накопления холестерина и холестерин-эстеров.

Диагноз заболевания затруднен в начальной степени, в которой не прояв¬

ляются специфические симптомы. При выраженной клинике диагноз ставят

на основании комплекса клинических и рентгенологических проявлений. Во¬

прос об окончательном диагнозе решается на основании исследования пункта-

та опухолевых образований.

Стоматологам важно помнить о возможности появления ранних симпто¬

мов в полости рта, сходных с проявлениями генерализованного пародонтита.

Отличием является поражение пародонта у детей в раннем возрасте и образо¬

вание дефектов тела челюсти и других костей скелета.

Лечение. При генерализованных поражениях костей назначают цито-

статические противоопухолевые препараты. При очаговых поражениях воз¬

можно оперативное хирургическое лечение костных дефектов. Лечение про¬

явлений в пародонте симптоматическое. Прогноз в большинстве случаев

благоприятный.

Эозинофильная гранулема костей — синоним болезнь Таратынова —

заболевание, характеризующееся наличием в костях инфильтратов, состоящих

из гистиоцитарных элементов, эозинофилов, лейкоцитов, а также нейрофиль-

ных гранулоцитов, лимфоцитов и плазмоцитов. Впервые заболевание было

описано Н.И.Таратыновым в 1913 г. как псевдотуберкулезная гранулема неяс¬

ной этиологии, возникающая после травмы. Позже, в 1944 г., H.L.Jaffe

и L.Lichtenstein предположили связь этого заболевания с гистиоцитозами

и предложили название «эозинофилъная гранулема кости".

Этиология не известна, рассматривается как один из вариантов гисти-

оцитоза X.

Клинически более чем в половине случаев эозинофильная гранулема кости

встречается у детей от 1 года до 15 лет. В 70-80% случаев поражение носит со-

литарный характер. Как правило, гранулема локализуется в костях черепа,

длинных трубчатых костях (бедренной, плечевой), может встречаться в по¬

звонках и костях таза. При множественном поражении очаги отмечаются в раз¬

личных отделах скелета. Обычно заболевание проявляется незначительной бо¬

лью в зоне поражения, припухлостью или образованием опухолеподобного уз¬

ла (особенно при локализации в черепе). В ряде случаев удается обнаружить

слабо выраженную эозинофилию, лейкоцитоз, повышенную СОЭ.

228

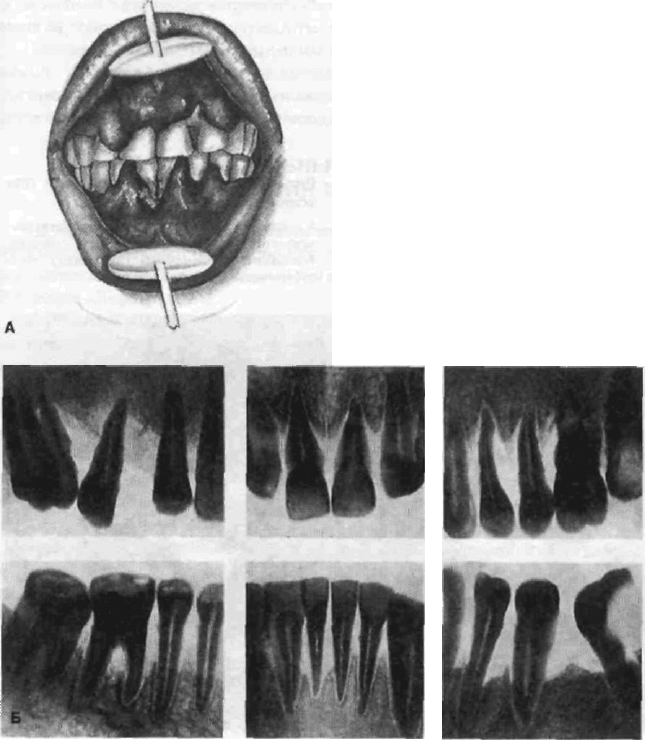

Рис. 208. Изменения в тканях паро¬

донта при болезни Хенда-Шюлле-

ра-Крисчена:

А — клиническая картина (схема); Б -

прогрессирующий и быстропротекающий

лизис кости альвеолярного отростка и кости

челюсти. Рентгенограммы

При локализации эозинофильной гранулемы в челюстных костях заболева¬

нию присуши некоторые возрастные особенности. У детей грудного возраста

на десневых валиках появляются участки некроза серовато-зеленого цвета.

После снятия либо отторжения налета обнажаются длительно незаживающие

эрозивные или язвенные поверхности. В дальнейшем на этих участках прежде¬

временно прорезываются молочные зубы, которые вскоре становятся подвиж¬

ными. Выраженные изменения тканей пародонта отмечаются в молочном при¬

кусе: острое воспаление десен, появление подвижности зубов, значительное

обнажение их шеек и корней. При прогрессировании заболевания возможна

потеря многих зубов, а у детей раннего возраста — «секвестрация» зачатков по¬

стоянных зубов (рис. 209).

229

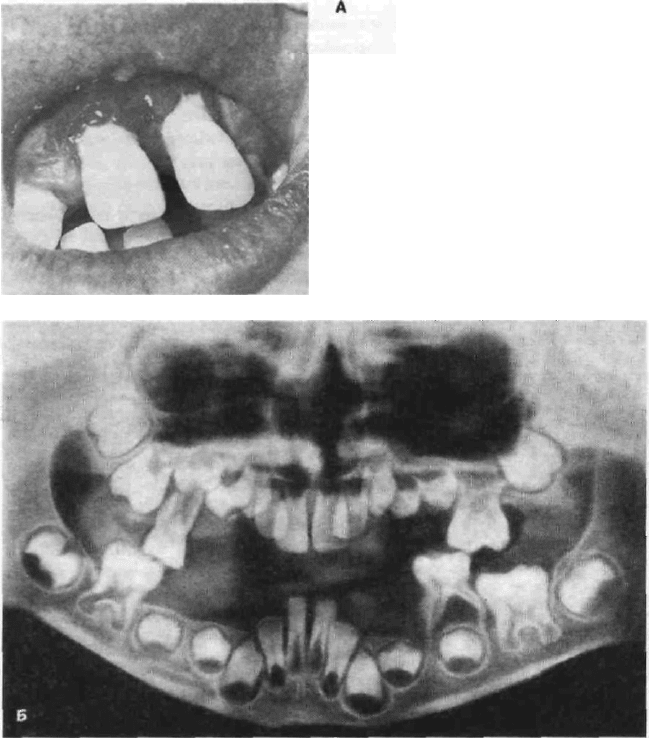

Рис. 209. Состояние пародонта при

эозинофильной гранулеме:

А - клиническая картина; Б — высота альвео¬

лярного отростка и кости челюсти снижена.

Большинство временных (молочных) зубов

отсутствуют. Ортопантомограмма

В постоянном прикусе в области поражения десна становится синюшной,

отечной, выявляются пародонтальные карманы без гнойных выделений,

с пышными грануляциями. Вследствие деструкции кости образуются костные

карманы, зубы становятся подвижными, После удаления зубов из лунки разра¬

стаются грануляции, образования кости не отмечается.

Рентгенологически выявляют одиночные очаги деструкции кости альвео¬

лярного отростка и тела челюсти с нечеткими контурами без признаков скле¬

роза. В отличие от генерализованного пародонтита дефект кости располагается

в теле челюсти.

Решающим в диагностике является морфологическое исследование пунк-

тата гранулемы. Основным ее клеточным компонентом являются гистиоциты,

230

в различном количестве встречаются эозинофилы, реже — лимфоциты, плаз-

моциты, нейтрофильные гранулоциты, многоядерные гигантские клетки.

Течение эозинофильной гранулемы доброкачественное, прогноз благопри¬

ятный. Лечение в большинстве случаев оперативное (кюретаж дефекта или

частичная резекция кости). При множественном поражении используют цито-

статики в комбинации с кортикостероидными препаратами.

ПАРОДОНТАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА

Нарушения обмена веществ часто сопровождаются дистрофически-воспа¬

лительными проявлениями в тканях пародонта. К таким идиопатическим

поражениям относятся болезнь Ниманна—Пика, болезнь Гоше, синдром

Папийона—Лефевра.

Болезнь Ниманна-Пика (A.Niemann, 1914; L.Pick, 1922), — синонимы

липоидоз фосфатидный, сфингомиелиновый липоидоз, гистиоцитоз липоид-

ный — заболевание, обусловленное наследственным нарушением обмена

липидов (сфинголипидов), при котором происходит накопление сфинтомие-

лина в печени, головном мозге, селезенке, надпочечных железах, почках, лим¬

фатических узлах, коже и мононуклеарных клетках крови.

Это наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным типом

наследования, встречается редко, преимущественно у детей раннего возраста

(от 2 мес до 3 лет). Развитие заболевания связывают с недостаточностью

в тканях специфического фермента — сфингомиелиназы.

Клинические проявления болезни Ниманна— Пика появляются в грудном

возрасте, реже — у более старших детей. Ведущими симптомами являются

гепато- и спленомегалия, отказ от пиши, периодическая рвота, резкое похуде¬

ние. Периферические лимфатические узлы могут быть увеличены. Часто воз¬

никают признаки нарушения пирамидной системы в результате поражения

центральной нервной системы. В крови отмечается гипохромная анемия,

тромбоцитопения, лейкопения.

Рентгенологически в костях отмечается разрежение костной ткани.

При поражении альвеолярного отростка изменяются ткани пародонта в целом.

Возникают пролиферативные процессы в деснах, разрушается связочный

аппарат молочных зубов, появляется преждевременная их подвижность.

Прогноз неблагоприятный, выживание после пятилетнего возраста крайне

редкое.

Специфического лечения не разработано, в основном проводится симпто¬

матическая терапия — переливания крови и плазмы.

Болезнь Гоше (P.C.E.Gaucher, 1882) - наследственная болезнь, характе¬

ризующаяся накоплением глюкоцереброзидов в клетках системы фагоцитиру¬

ющих мононуклеаров; относится к болезням накопления липидов — сфинго-

липоидозам.

Заболевание встречается редко, носит врожденный характер и наследуется

по аутосомно-рецессивному типу. Его развитие обусловлено наследственным

231

дефицитом гидролитического фермента глюкоцереброзидазы-b-глюкози-

дазы. Различают две формы заболевания: острую, или злокачественную, и хро¬

ническую.

Злокачественная форма проявляется в первые месяцы жизни ребенка.

Отмечается прогрессирующее увеличение селезенки и печени, отставание

в физическом и психическом развитии, поражение центральной нервной сис¬

темы. В крови — гипохромная анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Про¬

гноз неблагоприятный, смерть наступает на 1—2-м году жизни.

Хроническая форма протекает значительно доброкачественнее. В большин¬

стве случаев она проявляется в юношеском возрасте или у взрослых. Физичес¬

кое и психическое развитие больных не страдает. Размеры печени и селезенки

увеличиваются постепенно, в процесс вовлекаются лимфатические узлы.

В ряде случаев костные поражения могут быть наиболее ранними симпто¬

мами и преобладать во всей клинической картине болезни. В длинных трубча¬

тых костях выявляются характерные веретенообразные или булавовидные

вздутия с истончением коркового слоя. Такого типа поражения выявляются

и в других костях скелета. В челюстных костях, особенно нижней, выявляются

очаговые или диффузные участки остеопороза с истончением компактной пла¬

стинки. В этих участках наблюдаются пролиферативные изменения десен,

образование пародонтальных карманов, патологическая подвижность зубов.

Окончательный диагноз ставят на основании обнаружения в пунктатах се¬

лезенки или костного мозга клеток Гоше — округлой формы, крупные, с экс¬

центричным ядром, в цитоплазме содержится гемосидерин и глюкоцеребрози-

ды. Прогноз благоприятный.

Лечение. В основном симптоматическое, основной метод лечения хрониче¬

ской формы — спленэктомия.

Синдром Папийона-Лефевра (М.М.РарШоп, P.Lefevre, 1924) — симп-

томокомплекс, характеризующийся прогрессирующим лизисом альвеолярной

кости и выраженным ороговением ладоней и подошв.

Это врожденное заболевание, наследуется по аутосомно-рецессивному ти¬

пу, представляющее сложный симптомокомплекс нейроэндокринных

и обменных нарушений.

Болезнь развивается в раннем детском возрасте. После прорезывания мо¬

лочных зубов в 2,5—3 года развиваются выраженные воспалительные проявле¬

ния в пародонте, первоначально в виде гингивита. Быстро возникает подвиж¬

ность молочных зубов, образуются пародонтальные карманы с умеренной или

обильной экссудацией, нередко появляются абсцессы. Рентгенологически

к этому периоду уже отчетливо констатируются изменения кости альвеолярно¬

го отростка челюсти в виде деструкции по типу вертикальной атрофии.

В результате быстрого прогрессирования заболевания, выраженного лизи¬

са межальвеолярных перегородок зубы выпадают. Поражается костная ткань

в области зачатков постоянных зубов, но сами зачатки не вовлекаются в пато¬

логический процесс. Характерно, что патологический процесс локализуется

только в альвеолярном отростке. Не наблюдается изменений в беззубой челю¬

сти. Иногда отмечаются остеопороз, атрофия, остеолиз фаланг, подвывих

232

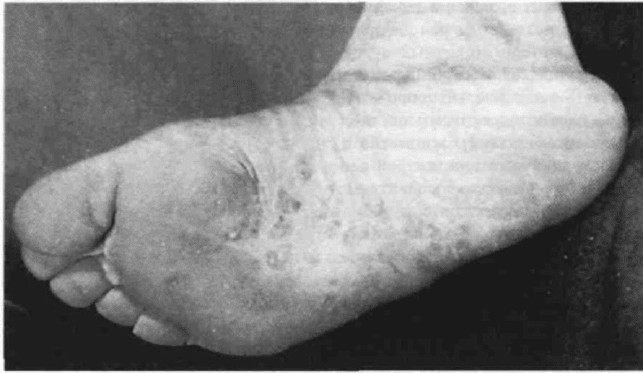

Рис. 210. Синдром Папийона-Лефев-

ра. Генерализованный пародонтит

межфаланговых суставов и деформи¬

рующий артроз.

После потери молочных зубов

клинически патологический процесс

затихает — воспалительные проявле¬

ния в пародонте прекращаются, дес¬

на становится гладкой, блестящей.

После прорезывания постоянных

зубов дистрофически-воспалитель¬

ный процесс в пародонте рециди¬

вирует. Появляется резко выражен¬

ное воспаление десен, образуются

пародонтальные карманы с обиль¬

ным гнойным отделяемым. Зубы

становятся подвижными (рис. 210).

Изменения в альвеолярной кости ха¬

рактеризуются выраженной резорб¬

цией. Прогрессирование процесса приводит к образованию множественных

глубоких костных карманов. Подвижность зубов увеличивается и они

постепенно в течение 3—4 лет выпадают. Дистрофически-воспалительные

изменения в пародонте прогрессируют до полного лизиса кости альвеоляр¬

ного отростка. После этого заболевание прекращается и поражения кости че¬

люсти не отмечается.

Одновременно с изменениями в полости рта развивается кератодермия ла¬

доней и подошв: кожа становится толстой, сухой с выраженным шелушением

и образованием трещин (рис. 211). Кожа на разгибательных поверхностях лок¬

тевых и коленных суставов заметно ороговевает. Отмечается изменение ног-

тей — они становятся неровными, тусклыми. Возможно увеличение лимфати¬

ческих узлов, нарушение функции щитовидной железы.

Лечение заболевания и дистрофически-воспалительных проявлений в па¬

родонте симптоматическое, поскольку даже хирургические методы (кюретаж,

радикальные операции на пародонте) не приводят к стабилизации патологиче¬

ского процесса. Показано рациональное протезирование в основном съемны¬

ми протезами.

Пародонтальный синдром при сахарном диабете у детей. Харак¬

терны набухший, ярко окрашенный, с цианотичным оттенком десквамирован-

ный десневой край, легко кровоточащий при прикосновении, пародонтальные

карманы с обилием гнойно-кровянистого содержимого и сочных грануляций

наподобие ягод малины, выбухающих за пределы кармана, значительная

подвижность и смещение зубов по вертикальной оси. Зубы покрыты обильным

мягким налетом, имеются отложения над- и поддесневого зубного камня

(рис. 212, 213).

Отличительной особенностью рентгенологических изменений костной

ткани является воронко- и кратеровидный тип деструкции костной ткани аль¬

веолярного отростка, не распространяющийся на тело челюсти (рис. 214).

233

Рис. 211. Синдром Папийона-Лефевра. Кератодермия стопы

Многие эндокринологи и терапевты дистрофически-воспалительные

изменения в тканях пародонта рассматривают как ранний диагностический

признак развития сахарного диабета у детей.

Пародонтальный синдром при болезни Иценко-Кушинга характе¬

ризуется множественным поражением желез внутренней секреции с первич¬

ным поражением гипофизарного аппарата и вовлечением в процесс надпочеч¬

ников, половых желез и поджелудочной железы.

У больных наблюдаются ожирение, подкожные кровоизлияния, наруше¬

ние функции половых желез, гипофизарный диабет, психические расстройст¬

ва и др. Обнаруживается резкая гиперемия, отечность десен и кровоизлияния

в них; подвижность и смешение зубов, разрастание межзубных сосочков, паро-

донтальные карманы с гнойным отделяемым (рис. 215).

На рентгенограммах челюстей выявляются очаги остеопороза губчатого

вещества и деструкции альвеолярного отростка. Процесс не обязательно начи¬

нается с вершин межальвеолярных перегородок. Он может локализоваться

в основании или теле нижней челюсти, альвеолярной части ее. Остеопороз

можно выявить и в других костях скелета человека.

ПАРОДОНТАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Наиболее часто поражения пародонта встречаются при болезни Дауна, ака-

талазии, десмодонтозе.

V

Болезнь Дауна (J.L.H.Down, 1866) - хромосомное заболевание, одна из

форм олигофрении, при которой отсталость умственного развития сочетается

со своеобразным обликом больного. В основе заболевания лежит аномалия

234