Деревянко А.П и Молодин В.И. (отв. ред). Материалы итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2009. том XV, часть 2

Подождите немного. Документ загружается.

211

и насечками. Число таких совпадений в декорировке сосудов обоих куль-

тур увеличивается за счёт очень редкой орнаментальной фигуры, имитиру-

ющей отпечаток трёхпалого «птичьего следа» [рис. 1, 7; Плетнёва, 1997].

Группа �� (прочерчено-нарезная) – наиболее вариативная по сочетанию�� (прочерчено-нарезная) – наиболее вариативная по сочетанию (прочерчено-нарезная) – наиболее вариативная по сочетанию

сетчатых и зигзагооборазных мотивов из прочерченных линий в сочетании

с рядами ямок, жемчужин и поясков из горизонтальных линий по шейкам

и плечикам (рис. 1, 5–7, 10, 11).

Группа ��� (инокультурная) – она представлена отдельными экземп-��� (инокультурная) – она представлена отдельными экземп- (инокультурная) – она представлена отдельными экземп-

лярами неорнаментированных сосудов с боковыми ручками (рис. 1, 2, 8)

южного степного происхождения, сосудами с горизонтальными валиками

(«валиковая керамика») восточного происхождения (рис. 1, 20) и фигурно-

штамповой орнаментацией в виде горизонтальной полосы из стилизован-

ного змейчатого штампа (уточки�) северного (рёлкинского») происхожде-

ния (рис. 1, 19). Наличие этой группы согласуется с общей тенденцией

трансформации верхнеобского керамического комплекса. Именно на юрт-

акбалыкском этапе появляются отдельные сосуды с орнаментацией лесно-

го («рёлкинского») типа. Одновременно появляются кубковидные сосуды

с ручками тюркского облика, но с верхнеобским орнаментом (гребенкой),

напоминающие кубки в руках каменных тюркских изваяний [Троицкая,

Новиков, 1998].

Группа �� («синтетическая») – она отличается наиболее простыми

композициями с обеднённым орнаментом (рис. 1, 20, 25), занимающем

преимущественно верхнюю зону, венчики и шейки сосудов, сочетающим

такие простые элементы как ямки, лунки, насечки, оттиски уголком палоч-

ки или лопаточки, группированные строенные ямочные штампы и рядные

мотивы, широко распространённые в предшествующих группах. Показа-

тельными для этой группы являются сосуды с бордюрными и воротничко-

выми венчиками, внешние стороны которых сформованными пальцевыми

защипами и ногтевыми оттисками (рис. 1, 16, 18, 22), и рядов группирован-

ного орнамента из строенных ямок по шейке (рис. 1, 13, 17, 23).

Среди верхнеобской и рёлкинской керамики «синтезированный» тип

выделен или в качестве отдельного типа �� [Чиндина, 1991], или в соста-�� [Чиндина, 1991], или в соста- [Чиндина, 1991], или в соста-

ве валикового типа ��� [Беликова, Плетнева, 1983]. В обоих случаях – это

керамика с наиболее простыми орнаментальными композициями и обед-

нённым орнаментом; один ряд ямок или гребёнки, иногда оба эти элемента

сочетаются, но не более чем в двух рядах, ямки в сочетании с палочкой,

одни оттиски палочкой, сочетание жемчужника и палочки, одни насеч-

ки и т. д [Беликова, Плетнёва, 1983; Чиндина, 1991]. Особое внимание к

этому типу орнамента вызвано тем, что по наблюдениям Л.А. Чиндиной

этот тип «…представляет синтез трёх предыдущих типов, в формах и ор-

наментации которого типовое своеобразие рёлкинской керамики уже фик-

сируется как отголосок былых устойчивых традиций» [Чиндина, 1991], т.е.

содержит новые черты, явно имеющие хронологическое значение. В целом

характерной особенностью поздней керамики является резко утолщённые

212

венчики и преобладание сосудов с прямым горлом. В это же время появ-

ляются крупные низкие чаши. Число сосудов орнаментированных уголком

штампа резко сокращается, а жемчужины встречены более чем на поло-

вине сосудов. Самым распространенным орнаментальным мотивом ста-

новится горизонтальные линии и зигзаги, а также ряды наклонных линий

[Троицкая, 1992].

В настоящее время появились более веские основания для омоложения

верхней даты ряда вариантов керамики «синтетического» типа в пределах

� в. как с точки зрения эволюции форм и орнаментации, так и соответству- в. как с точки зрения эволюции форм и орнаментации, так и соответству-

ющей датировки закрытых погребальных комплексов Средней и Нижней

Томи, определяющих верхнюю дату верхнеобских закрытых комплексов

из Кузнецкой котловины [Плетнева, 1984; Васютин, Ширин, 2002; Ширин,

2002; 2004].

Типологически поздние признаки, указанные выше, в орнаментации

и оформлении венчиков сосудов вполне сопоставимы с выделенными

признаками для басандайской керамики [Плетнёва, 1997]. При сравнении

кузнецкой керамики «синтетического» типа с керамикой Нижнего Прито-

мья �-��� вв. нетрудно заметить совпадение форм круглодонной посуды,�-��� вв. нетрудно заметить совпадение форм круглодонной посуды,-��� вв. нетрудно заметить совпадение форм круглодонной посуды,��� вв. нетрудно заметить совпадение форм круглодонной посуды, вв. нетрудно заметить совпадение форм круглодонной посуды,

украшенной простыми композициями из рядов ямок, горизонтальной и

вертикальной гребёнки [Плетнёва, 1984; 1997]. Аналогичные признаки в

оформлении венчиков сосудов, их форм и орнаментации выделены и для

«керамического ареала» �-���� вв. Верхней Оби [Беликова, 1996; Адамов,�-���� вв. Верхней Оби [Беликова, 1996; Адамов,-���� вв. Верхней Оби [Беликова, 1996; Адамов,���� вв. Верхней Оби [Беликова, 1996; Адамов, вв. Верхней Оби [Беликова, 1996; Адамов,

2000]. Эти точные наблюдения подтверждаются также керамическими ма-

териалами из трёх могильников басандайской культуры: Осинки, Санатор-

ный-1 и Ташара-Карьер-2 [Савинов, Новиков, Росляков, 2008].

Типовые особенности орнаментации керамики Калтышинского АМР

и проведённые сопоставления с керамическими материалами конца � –� – –

начала �� тыс. в перспективе позволяет вернуться к постановке вопроса об�� тыс. в перспективе позволяет вернуться к постановке вопроса об тыс. в перспективе позволяет вернуться к постановке вопроса об

истоках формирования басандайского керамического комплекса и «кера-

мического ареала» в целом, и роли в этом процессе позднего керамическо-

го комплекса верхнеобской культуры. В границах Калтышинского АМР, в

отличие от новосибирского и томского локальных вариантов верхнеобской

культуры (юрт-акбалыкский этап), доминирующей группой является кера-

мика с гребенчато-штамповой орнаментацией. В тоже время значительная

вариативность и многокомпонентность орнаментальных групп калтышин-

ской керамики является её отличительной особенностью. Причины этого

разнообразия керамического комплекса ещё далеко не ясны. Они, возмож-

но, были обусловлены в целом природно-географическими особенностями

Кузнецкой межгорной котловины Кузнецко-Салаирской горной области, в

том числе и Калтышинского степного микроареала, что стимулировало

разнообразие способов хозяйствования. С другой стороны, пограничное

положение Кузнецкой котловины, на стыке этнокультурного взаимодейс-

твия кочевых и оседлых культур верхнеобского ареала, могло обуславли-

вать культурное разнообразие и специфику этого локального варианта.

213

Список литературы

Адамов А.А. Новосибирское Приобье в �–���в. – Тобольск-Омск: ОмГПУ,�–���в. – Тобольск-Омск: ОмГПУ,–���в. – Тобольск-Омск: ОмГПУ,���в. – Тобольск-Омск: ОмГПУ,в. – Тобольск-Омск: ОмГПУ,

2000. – 256 с.

Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в �–���� вв. н. э.–�–���� вв. н. э.––���� вв. н. э.–���� вв. н. э.– вв. н. э. –

Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1983. – 243 с.

Беликова О.Б. Среднее Причулымье в �–���� вв. – Томск: Изд-во Том. ун-та,�–���� вв. – Томск: Изд-во Том. ун-та,–���� вв. – Томск: Изд-во Том. ун-та,���� вв. – Томск: Изд-во Том. ун-та, вв. – Томск: Изд-во Том. ун-та,

1996. – 272 с.

Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Охранные раскопки верхнеобского

кургана № 8 на могильнике Озерки � в 2005 г. (Калтышинский археологический� в 2005 г. (Калтышинский археологический в 2005 г. (Калтышинский археологический

микрорайон) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопре-

дельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – Т. ��, ч. �. –��, ч. �. –, ч. �. –�. –. –

С. 212–218.

Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Материалы кургана № 3 могильни-

ка Калтышино �� и вопросы этнокультурного взаимодействия в степном микроаре-�� и вопросы этнокультурного взаимодействия в степном микроаре- и вопросы этнокультурного взаимодействия в степном микроаре-

але Кузнецкой котловины в середине � в. // Археология Южной Сибири. – Вып. 24:� в. // Археология Южной Сибири. – Вып. 24: в. // Археология Южной Сибири. – Вып. 24:

Сб. науч. тр., посвящ. 30-летию Кафедры археологии Кемеровского государствен-

ного университета. – Кемерово: Летопись, 2007. – С. 51–63.

Васютин А.С., Ширин Ю.В. Курганная группа Порывайка // Аборигены и рус-

ские старожилы Притомья. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – С. 78–92.

Плетнева Л.М. Погребения ��–� вв. в Томском Приобье // Западная Сибирь в��–� вв. в Томском Приобье // Западная Сибирь в–� вв. в Томском Приобье // Западная Сибирь в� вв. в Томском Приобье // Западная Сибирь в вв. в Томском Приобье // Западная Сибирь в

эпоху средневековья. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. – С. 64–87.

Плетнева Л.М. Томское Приобье в начале �� тыс. н.э. (по археологическим ис-�� тыс. н.э. (по археологическим ис- тыс. н.э. (по археологическим ис-

точникам). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. – 350 с.

Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох

(басандайская культура). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 424 с.

Троицкая Т.Н. Орнаментация керамики верхнеобской культуры // Орнамент

народов Западной Сибири. – Томск, 1992. – С. 33–34.

Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском При-

обье. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 1998. – 152 с.

Чиндина Л.А. История Среднего Приобья в эпоху раннего средневековья

(рёлкинская культура). – Томск: Изд-во ТГУ, 1991. – 184 с.

Ширин Ю.В. Городище Городок в Кемеровском районе // Аборигены и русские

старожилы Притомья. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – С. 41–77.

Ширин Ю.В. Средневековые комплексы с желобчато-валиковой орнамента-

цией сосудов на юге Западной Сибири // Этносы Сибири. Прошлое. Настоящее.

Будущее: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ч. 1. – Красноярск: Красноярский краевой

краеведческий музей, 2004. – С. 182–187.

214

В.В. Бобров, И.В. Ковтун, А.Г. Марочкин

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В НИЖНЕТОМСКОМ ОЧАГЕ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Нижнетомский очаг наскального искусства охватывает нижнее течение

р. Томи на участке протяженностью 47 км между д. Писаной Яшкинского

района и г. Юргой Кемеровской области. По береговой линии р. Томи за-

фиксировано 8 местонахождений наскальных изображений: Томская пи-

саница, Крутая 1,2, Новоромановская писаница, Вторая Новоромановская

писаница, Висящий камень, Никольская и Тутальская писаницы. Значи-

тельно скромнее данный район представлен собственно археологическими

комплексами: могильниками, поселениями и др. Исследование подобных

объектов представляется чрезвычайно актуальной задачей, решение кото-

рой позволит уточнить культурно-хронологическую атрибуцию нижне-

томских петроглифов.

Сейчас в Нижнетомском очаге наскального искусства исследовано или

частично исследовано четыре археологических местонахождения вблизи

петроглифических комплексов. Это поселение Писаная 1 у Томской писани-

цы (обнаружено В.В. Бобровым, исследовано И.В. Ковтуном), местонахож-

дение Долгая 1, примыкающее к скальным плоскостям Новоромановской

писаницы (обнаружено И.В. Ковтуном, частично исследовано А.Г. Мароч-

киным), поселение Долгая 2 у Новоромановской писаницы (обнаружено и

частично исследовано А.Г. Марочкиным) и поселение Новороманово 2 у

писаницы Висящий камень (обнаружено И.В. Ковтуном, частично иссле-

довано И.В. Ковтуном и В.В. Бобровым). Кроме того, в 2009 году в 1 км

от Новоромановской писаницы, на коренном борту А.Г. Марочкиным был

обнаружен первый в этом районе курганный могильник Долгая 3.

Материалы, полученные в результате проводившихся с 1990 г. иссле-

дований вышеперечисленных комплексов позволяют сделать предвари-

тельные выводы о культурном облике населения, проживавшего на данной

территории и о хронологии бытовавших здесь культур.

Писаная 1. Поселение расположено в 400 м вниз по течению р. Томи от

Томской писаницы. Площадь памятника составляет не более 100 м кв. Ис-

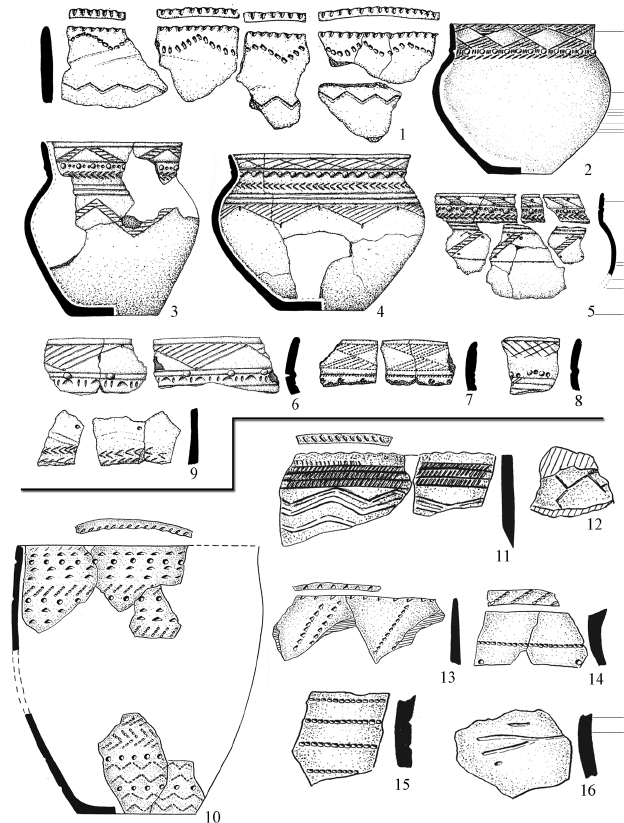

следован полностью. Получены материалы эпохи ранней (Рис.1, 1) и позд-

ней бронзы. Позднебронзовый пласт представлен материалами ирменской

культуры (Рис. 1, 2–9).

Долгая 1. Памятник расположен в устье р. Долгая (приток р. Томи),

геоморфологически примыкая к Новоромановской писанице. Его местона-

215

хождение приурочено к небольшой (25×8 м) «заплывшей» террасе, обра-

зованной на пологом понижении берегового склона, а рисунки писаницы

выбиты на прибрежных валунах, подпирающих террасу с юга и востока.

Каких-либо внешних признаков на поверхности не имеет. Площадь памят-

ника, по данным разведочных шурфов, не превышает 150 м

2

. Раскопано

12 м кв. Находки из раскопа весьма многочисленны: более 300 осколков

костей животных, 280 фрагментов керамической посуды, железный нож,

Рис. 1. Керамика памятников Писаная-1 и Новороманово-2.

216

изделие из рога лося, каменный наконечник стрелы листовидной формы,

два скребка на крупных каменных отщепах, три предмета неизвестного

назначения из углистого алеврита, несколько отщепов, бронзовый сплеск

и насколько кусков металлосодержащего шлака. Типологический анализ

орнаментированной керамики (110 фр.) позволяет выделить на памят-

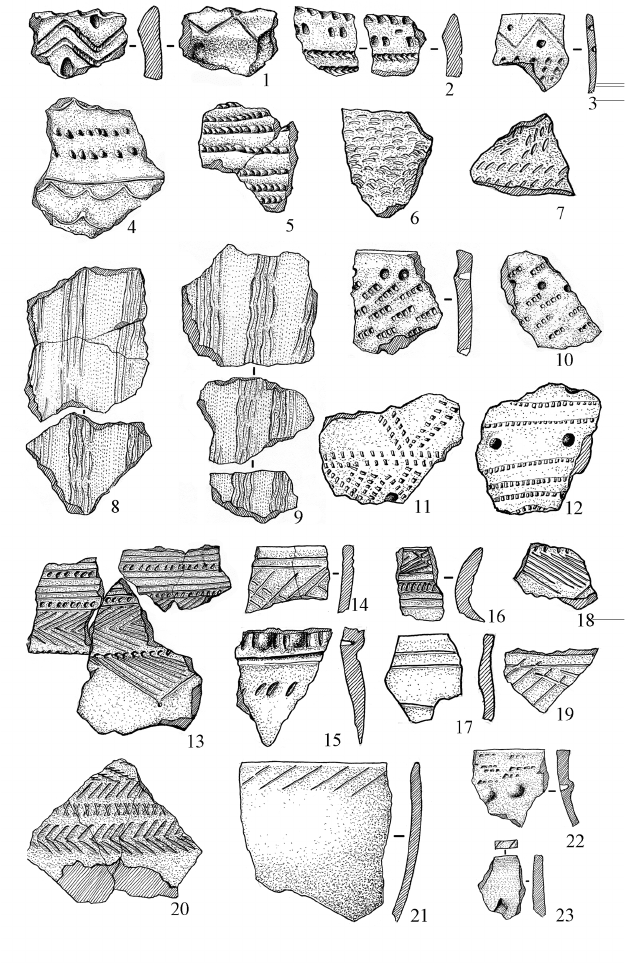

нике хронологические комплексы эпох неолита (�) (Рис. 2, 1–5), ранней

(Рис. 2, 6–7), развитой (Рис. 2, 8–12) и поздней бронзы (Рис. 2, 13–19),

переходного от бронзы к железу времени (Рис. 2, 20), раннего железа

(Рис. 2, 21–23) и средневековья. Характер залегания разновременных на-

ходок в слое соответствует хроностратиграфическому принципу [Мароч-

кин, 2009].

Долгая 2. На правом берегу р. Долгой, также в приустьевой зоне обна-

ружено поселение (�) Долгая 2. В разведочном шурфе обнаружена керами-

ка крохалевской культуры эпохи ранней бронзы, представленная фрагмен-

тами баночных сосудов, украшенных оттисками «под-текстиль» и редким

«жемчужником» в зоне венчика.

Курганная группа Долгая 3. На коренном борту правого берега Томи,

в 1 км выше по течению от устья р. Долгой, зафиксирована курганная груп-

па из семи округлых в плане насыпей, диаметром 7-10 м, расположенных в

два ряда. Датировка и культурная принадлежность не определены.

Новороманово 2. Поселение расположено в 300 м ниже по течению

р. Томи от писаницы Висящий камень. Комплекс исследовался четырьмя

раскопами общей площадью около 250 м кв. Получены материалы неолита,

развитой и поздней бронзы, а также средневековья. Неолитический комп-

лекс представлен на северо-востоке памятника компактным скоплением

из фрагментов керамики очень плохой сохранности, отщепов, нескольких

листовидных наконечников стрел и фрагмента каменного бифасного клин-

ка. Немногочисленные фрагменты керамической посуды с гребенчато-

ямочным орнаментом, предположительно датируемые ранней фазой эпохи

развитой бронзы, зафиксированы во всех раскопах. Одним сосудом пред-

ставлена эпоха поздней бронзы (Рис. 1, 10). Случайно, вне раскопа, при

рытье хозяйственной ямы на верхнем участке террасы обнаружен фраг-

мент самусьской керамики (Рис. 1, 11). К средневековью следует отнес-

ти немногочисленные фрагменты профилированных сосудов с декором в

виде горизонтальных защипов, обнаруженные только на северо-восточном

участке террасы. В центральной части памятника зафиксированы остатки

углубленного в материк закрытого очага, а вокруг него – многочисленные

куски металлосодержащего шлака. Кроме того, зафиксированы три древ-

ние каменные выкладки - конструкции. Все три сооружения не перерезают

материк, имеют почти правильную прямоугольную форму, схожие разме-

ры (длина 1,6–2,1 м при ширине 1–1,2 м, мощностью до 0,3 м) и ориен-

тированы длинной стороной по линии север-юг. Подобные конструкции,

но округлой формы, известны в Нижнетомском регионе на поселении Са-

мусь �� [Васильев, 2007].�� [Васильев, 2007]. [Васильев, 2007].

217

Рис. 2. Керамика памятника Долгая-1.

218

Наиболее информативная хронологическая колонка представлена

материалами местонахождения Долгая 1. Самым представительным

комплексом данного памятника является керамика самусьского време-

ни, включая гребенчато-ямочную. Имеются фрагменты ирменских сосу-

дов, что связывает этот культурно-хронологический пласт с ирменским

комплексом поселения Писаная 1, на котором он является абсолютно

доминирующим. Помимо этого, данные местонахождения, вероятно,

связывают находки молчановской (тургайской) керамики на Долгой 1

и случайно обнаруженный фрагмент молчановского сосуда на Томской

писанице [Ковтун, 2001]. Эпохой поздней бронзы, вероятно, датируется

и археологически целый сосуд с Новороманово 2, сочетающий в своей

орнаментации «таежные» гребенчато-ямочные мотивы и «степные» анд-

роноидные элементы, представленные подтреугольными вдавлениями, а

также вертикальной «елочкой» (Рис. 1, 10). Материалы развитой бронзы,

происходящие с данного памятника, невыразительны, и ограничиваются

гребенчато-ямочной керамикой и единственным, случайно найденным

самусьским фрагментом. Тем не менее, это позволяет связывать ука-

занный немногочисленный комплекс с одновременными материалами

Долгой 1. Особый интерес представляют новоромановские каменные вы-

кладки, конструктивно напоминающие выкладки с Самусь ��. Дальней-��. Дальней-. Дальней-

шие раскопки этого памятника позволят уточнить состав его культурно-

хронологических комплексов.

Особо оговорим предполагаемую датировку керамики с отступающе –

накольчатой орнаментацией с Долгой 1 (Рис. 2, 1–5). Подобная керамика,

зафиксированная на нескольких памятниках Среднего и Нижнего Прито-

мья, датируется в диапазоне неолит – эпоха ранней бронзы [Новгородчен-

кова, 1987; Рудковский, 2007]. Характер залегания этой керамики на Дол-

гой 1 её хронологической позиции не уточняет [Марочкин, 2009]. Поэтому

вопрос об узкой датировке данного комплекса оставляем открытым.

Учитывая хронологию нижнетомских петроглифов, возможно пред-

положить, что их ранний комплекс синхронен вышеописанным матери-

алам ранней фазы эпохи развитой бронзы, представленным самусьской

и гребенчато-ямочной керамикой. Не исключено, что на притомских

скалах имеются петроглифы, одновременные или даже однокультурные

ирменским древностям Писаной 1 и Долгой 1. Вероятность этого уже

аргументировалась одним из авторов [Ковтун, 2001]. Полагаем, в Ниж-

нем Притомье представлены и наскальные изображения эпохи раннего

железного века. Эта идея В.Н. Чернецова имела свое продолжение и

последователей. Но, предполагаемая рядом исследователей кулайская

атрибуция новоромановских петроглифов пока не находит адекватного

соответствия в материалах рассматриваемых археологических комплек-

сов. Возможно, в данном случае речь может идти о синстадиальности

наскальных изображений эпохи раннего железа и соответствующего ар-

хеологического комплекса.

Список литературы

Васильев Е.А. Самусь ��: старые проблемы на фоне новых исследований //��: старые проблемы на фоне новых исследований //: старые проблемы на фоне новых исследований //

Археологические материалы и исследования Северной Азии, древности и средне-

вековья. – Томск: Том. гос. ун-т, 2007. – С. 114–127.

Ковтун И.В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-

Западной Азии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – 184 с.

Новгород�енкова И.В. Керамика поселения Курья-4 // Проблемы археологи-

ческих культур Евразии. – Кемерово, 1987. – С.78–85.

Рудковски� И.В. Керамика поселения Чердашный лог // Археология и этног-

рафия Приобья: Материалы и исследования. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та,

2007. – С. 92–102.

220

Л.А. Бобров, А.Ю. Борисенко, Ю.С. Худяков

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ РУССКИХ КАЗАКОВ И

ТЮРКСКИХ НАРОДОВ САЯНО-АЛТАЯ

В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ В ЭПОХУ

ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОЕ ВРЕМЯ*

Со времени появления на южных рубежах Сибири военных отрядов

русских казаков и служилых людей в конце ���–���� вв. правящая элита���–���� вв. правящая элита–���� вв. правящая элита���� вв. правящая элита вв. правящая элита

тюркских этносов стремилась заимствовать огнестрельное оружие и осво-

ить тактику его применения.

В комплексах боевых средств тюркских номадов Саяно-Алтая преобла-

дали традиционные виды холодного оружия и средства защиты. Кышты-

мы и телеуты вели обстрел противника из луков «монгольского типа» со

срединными и плечевыми фронтальными костяными накладками и конце-

выми вкладышми. В памятниках енисейских кыргызов и тувинцев остат-

ки луков не обнаружены. Однако, русские казаки, которым приходилось

воевать с кыргызами, утверждали, что «бой у них лучной» [Потапов, 1957.

С. 18]. Кыргызы, кыштымы, телеуты и тувинцы применяли для поражения

противника стрелы с плоскими и гранеными железными наконечниками.

Енисейские кыргызы и телеуты использовали также дротики. Сходство

форм луков и стрел на территории всей Центральной Азии свидетельству-

ет о едином процессе развития средств и тактики дистанционного боя у

тюркских номадов [Худяков, 2007. С. 149].

Оружие ближнего боя кыргызских, телеутских и тувинских воинов

было во многом схожим. Воины этих народов сражались однотипными

ударными копьями, палашами и саблями. Наличие в составе оружейного

набора схожих форм древкового колющего и клинкового оружия объясня-

ется общими тенденциями в тактике конного боя и общими источниками

поступления оружия. Шорские мастера-оружейники поставляли оружие

енисейским кыргызами и телеутам. Определенные отличия наблюдаются

между данным оружейным набором и вооружением кыргызских кышты-

мов, в составе которого присутствуют архаичные мечи и преобладают то-

поры русского производства, использовавшиеся также телеутами и тувин-

цами. Эти различия обусловлены характером и интенсивностью внешних

контактов кыштымов, которые в значительно большей степени, чем тюрк-

ские и монгольские кочевники, взаимодействовали с русскими людьми.

В составе оружия ближнего боя у телеутов и кыштымов были изделия рос-

сийского производства: ударные копья, секиры, булавы и кистени.

*Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 07-01-00434а.