Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

327*

числе попадаются в заполнении землянки, притом часто в таком поло-

жении, какое только и могли получить падающие вниз кости.

Этим объясняется и то обстоятельство, что культурное заполнение

ямы имело вид блюдца —• с заметным углублением к центру, тогда как

местами, по краю, культурный слой возвышался над стенками землянки.

Вокруг остатков хижины кое-где сохранились следы невысокой земля-

ной насыпи-вала.

С западной стороны, повидимому более защищенной от ветра, внутрь

описываемого жилища вел вход в виде пологого спуска, против кото-

рого в полу была вырыта неглубокая очажная лунка, как обычно,

и здесь заполненная золой и костным углем. За очагом, вдоль противо-

положной стены помещения, располагались, также вырытые в полу, три

обычного типа небольшие ямки-хранилища, служившие, очевидно, для

сбережения запасов, хранения более ценного имущества и т. п. На зем-

ляном полу хижины среди других остатков были встречены брошенные

здесь части конечностей волка, в том числе кости лап, сохранившие

анатомический порядок. Из иных сделанных здесь находок следует отме-

тить еще частые находки красной охры.

Обычную охотничью добычу населения Тельманской стоянки состав-

ляли, судя по определимым костям животных, мамонт, лошадь, север-

ный олень, бык (тур или зубр), затем заяц, а из хищников — пещерный

лев, волк, песец и еще какой-то крупный хищник.

Но наибольший интерес в описываемом палеолитическом поселении,

несомненно, представляет его вещественный инвентарь, в частности обра-

ботанный кремень. Он имеет здесь весьма достопримечательный характер.

Прежде всего, уже наличие в кремневом инвентаре в качестве исход-

ного материала — наряду с обычными призматическими пластинками

позднепалеолитического облика — большого количества массивных широ-

ких отщепов, характерных для техники мустье, из которых изготовлен

значительный процент орудий, свидетельствует о своеобразии и несом-

ненном архаизме собранного здесь обработанного кремня.

Одну из основных форм орудий, в которой приходится видеть важ-

ный элемент тельманского производственного инвентаря, составляют

обычные мустьерские остроконечники, изготовленные из характерных ши-

роких отщепов. Интересно, что наблюдения (под сильным увеличением)

следов сработанности подобных орудий дают возможность решить во-

прос о способе употребления мустьерского остроконечника. Сильная

заполированность острия и прилегающих участков лезвия таких орудий

свидетельствует о том, что их применяли как режущий инструмент,

с сильным упором на острие.

Орудия типа скребел встречаются здесь зато, в общем, довольно

редко, что не вполне понятно уже хотя бы потому, что обычных для

инвентаря позднего палеолита концевых скребков здесь вовсе нет. Инте-

ресно вместе с тем, что, как и в стоянках" типа шательперрон во Фран-

ции, в Тельманской поселении представлены маленькие грубо двусто-

ронне обтесанные орудьица, напоминающие рубила. Наряду с последними

в числе обработанных кремней, изготовленных тем же приемом двусто-

роннего обтесывания, здесь имеются дисковидные и овальной формы

рубящие орудия, вполне сходные с достаточно хорошо нам известными

кремневыми вставками топориков из палеолитических поселений типа

Костенок I.

В качестве особой группы изделий в Тельманской стоянке, притом

численно весьма значительной, следует назвать кремневые клинки лав-

ролистной формы, типа солютрейских „наконечников" ранней поры. Как

-332

ГЛАВА ПЯТАЯ

всегда в подобных случаях, они достаточно варьируют в отношении ве-

личины и характера отделки, хотя вообще и не достигают здесь той

ювелирной тонкости изготовления, какую они получают в развитой со-

лютрейской технике.

Если не считать, кроме того, еще довольно многочисленных резцов,

среди которых заслуживает внимания особый, очевидно ранний, тип резца,

очень близкий к типу „бюске" („горбатому" резцу) ориньякских стоя-

нок, — то другие обработанные кремни описываемого памятника стран-

ным образом вообще не укладываются в обычные типологические

нормы позднепалеолитического кремневого инвентаря. В подавляю-

щем большинстве случаев они имеют характер различных „ладье-

видных" орудий, изготовленных из достаточно массивных пластинок

с помощью круговой ретуши. Иногда такие орудия — то более узкие

* и удлиненные, то более широкие и овальной формы — заканчиваются

коротким прямым или изогнутым шипом. В других случаях они, ско-

рее, напоминают пластинчатые острия или даже проколки, будучи

изготовлены из узкой, заостренной пластинки. С различным оформле-

нием подобных орудий связано, очевидно, и различие их производствен-

ных функций, хотя разобраться в последних, — ввиду крайней необыч-

ности этого рода орудий, часто ближе всего напоминающих пластины

„с круговой ретушью" ориньякских поселений, — далеко не всегда

оказывается возможным.

Наличие резцов в составе вещественных остатков определенно ука-

зывает на имевшую здесь место обработку кости и рога. Однако изде-

лий из этого материала найдено было сравнительно немного, главным

образом в фрагментах, очевидно по той причине, что исследованное жи-

лище должно было быть оставлено при таких условиях, когда представ-

лялась возможность захватить с собой все наиболее ценное имущество

общины.

Таким образом, в инвентаре верхнего горизонта Тельманского посе-

ления хорошо выражены следующие характерные черты, вполне опреде-

ляющие, очевидно, в общем достаточно ранний возраст этого памятника:

1. Присутствие в составе кремневого инвентаря хорошо выражен-

ных мустьерских элементов.

2. Наличие в качестве руководящей формы производственного ин-

вентаря типично солютрейского лавролистного наконечника в его раннем

оформлении.

3. Нерасчлененность иных групп орудий при преобладании пластин

типа „с круговой ретушью" и разного вида острий.

4. Находки обработанной кости.

Вероятность преемственной связи памятников типа Тельманского

поселения с памятниками эпохи мустье становится особенно ясной при

сопоставлении названного выше кремневого инвентаря с инвентарем'

таких местонахождений, как, 'например, нижний, позднемустьерский го-

ризонт известной пещерной французской стоянки Ла Ферраси, где, по-

мимо листовидных наконечников примитивно солютрейского типа, хоро-

шо представлены те же кремневые топорики, орудия типа транше и пр.

Гундсштейг Интересно сопоставить с описанным выше Тельманским поселением

близ другой памятник, видимо достаточно близкий к нему по времени, — лёс-

н другие совую стоянку Гундсштейг близ Кремса (Австрия) на Дунае. Так же

памятники как Тельманское поселение, последняя, несомненно, более или менее не-

посредственно предшествует на территории Средней Европы ранее уже

упоминавшейся группе местонахождений типа Костенок I — Пржед-

мости — Виллендорфа. К сожалению, этот выдающийся памятник не

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

329*

был исследован с применением научной методики и связанные с ним

обильные находки были сделаны, собственно, в ходе производившихся

здесь земляных работ, требовавших снятия мощных толщ лёсса. Его

каменный и^ентарь носит весьма ранний облик, сочетая ранние формы

уже позднепалеолитических изделий с орудиями, главным образом

остроконечниками, мустьерских типов

Кроме последних, здесь хорошо представлены примитивно солют-

рейские наконечники, изготовленные из крупных, естественно заострен-

ных пластинок, но с заретушевкой; далее — орудия ладьевидных форм

(пластинки типа „с круговой ретушью"), как в Тельманской стоянке,,

резцы, пластинки с симметрическими выемками по сторонам, многочис-

ленные мелкие, часто заостренные пластиночки типа „с притуплённым,

краем" и др.

В описанном инвентаре трудно увидеть что-нибудь специфически

„ориньякское", хотя именно данный памятник рассматривается обычно-

в качестве доказательства распространения культуры ориньякского типа

в Средней Европе.

Близкий характер носят и другие „ориньякские" памятники Средней

Европы, в частности, например, пещерная стоянка Зиргенштейн (Герма-

ния) , в кремневом инвентаре которой представлены протосолютрейские

лавролистные наконечники, пластины с круговой ретушью и ладьевид-

ные орудия тельманского типа.

Вряд ли что-либо существенно иное приходится видеть в нижнем,

так называемом ориньякском горизонте грота Стынка Рипичень в Ру-

мынии, по правому берегу Прута, с его „наконечниками" примитивно-

солютрейских форм и иным подобным набором кремневых орудий

Заметим, что вышележащий горизонт той же пещеры дает и здесь уже

вполне типичные лавролистные наконечники, выполненные в характер-

ной отжимной технике развитого солютре.

Не менее показательна в этом смысле и пещера Селета в Венгрии,

где под горизонтом с типичными солютрейскими кремнями были обнару-

жены следы более древнего обитания, возраст которого определяется

характерными грубыми протосолютрейскими наконечниками, сделан-

ными из халцедона

3

.

В свете перечисленных находок становятся понятными и некоторые Нижний

другие факты, в частности в отношении костенко-боршевской группы

{

памятников в окрестностях Воронежа. остенок

Теперь можно довольно ясно представить, в каком направлении

происходило изменение кремневого инвентаря поселений описанного

выше типа на территории Восточной Европы в непосредственно за этим'

следующее время.

В процессе раскопок на палеолитическом поселении Костенки I,,

о котором речь будет итти дальше, гораздо ниже основного куль-

турного слоя этой стоянки был обнаружен еще один горизонт обитания,

относящийся, очевидно, к значительно более ранней поре позднего

палеолита.

По причине, главным образом, большой глубины раскопки здесь

пока не могли получить более широкого характера, и потому размеры

и общая планировка этого поселения остались невыясненными. Однако

J

1

„Jahrbuch fur Alterthumsreunde", 1909, Bd. Ill, H. 3—4, стр. 129.

2

N. N. Morosan, Le Pleistocene et le Paleolithique de la Roumanie du Nord-

Est, 1938, стр. 12.

3

„Quartar", Bd. I, 1938, стр. 36.

-330

ГЛАВА ПЯТАЯ

добытые вещественные остатки в виде расщепленных и обработанных

кремней позволяют все же составить достаточное представление о вре-

мени этого замечательного памятника

То обстоятельство, что люди времени нижнего горизонта Костенок I

•еще не пользовались для изготовления орудий прекрасным меловым

кремнем, как это имело место в последующее время, а применяли для

.данной цели исключительно цветной валунный кремень и местный квар-

цит, очевидно, обусловливает первую обращающую на себя внимание

характерную черту кремневого инвентаря этого горизонта — крайне,

в общем, небольшие размеры орудий

2

. Вторым весьма интересным его

признаком является исключительная тонкость отделки многих подобных

орудий, для которой здесь широко применялась солютрейская отжимная

ретушь, а также обработка поверхности длинными фасетками, напоми-

нающими позднемустьерскую или неолитическую ретушь (скребки и др.).

Притом, несмотря на сравнительно ограниченный собранный здесь ма-

териал, в нем достаточно представлены и вполне характерные мустьер-

ские формы, например тонко двусторонне отделанное небольшое „ру-

бильце", вернее, остроконечник на массивном отщепе, несколько скребел

на широких пластинах, тонко обтесанный „диск" и пр.

Но главной, характернейшей особенностью этого инвентаря является

^присутствие в нем целой серии обработанных кремней „классического"

солютрейского облика, хотя и с определенным отпечатком своеобразия

и архаизма. В этом плане заслуживают внимания, прежде всего, тре-

угольные клинки кремневых ножей, то сравнительно более крупные (до

•5 см), то совсем маленькие с тонкой, почти ювелирной отделкой обеих

поверхностей. Несомненно прав А. Н. Рогачев

3

, который видит в подоб-

ных вещах воспроизведение в улучшенной технике тех же треугольных

.клинков позднемустьерского стойбища в Ильской на Кубани, описанных

С. Н. Замятниным

4

.

Вместе с тем наличие нескольких обломков и одного незакончен-

ного экземпляра указывает на бытование в инвентаре нижнего гори-

зонта Костенок I и настоящих лавролистных клинков-наконечников ти-

пично солютрейского облика. Нужно сказать, что и сравнительно

многочисленные здесь скребки носят вполне солютрейский характер,

обнаруживая наряду с этим черты значительного сходства со скребками

раннеориньякских стоянок типа шательперрон.

Если отметить еще присутствие резцов, преимущественно „супонев-

ского" типа, изготовленных косым поперечным ударом, и настоящих

проколок (последние позже исчезают на некоторое время в памятниках

типа Костенки I — Гагарино, очевидно вытесненные обычными микро-

пластинками „с притуплённым краем"), — картина инвентаря описы-

ваемого памятника получает более или менее законченные черты.

Нельзя сомневаться в том, что в данном комплексе находок мы

имеем первое, но очень яркое свидетельство существования и на терри-

тории Восточной Европы древних стойбищ, характеризующихся типично

с<

т

1

Раскопки 1931—1932 гг. П. П. Ефименко, в особенности же — материалы,

добытые А. Н. Рогачевым в 1938 и 1948 гг., см. А. Н. Рогачев, О нижнем горизонте

культурных остатков Костенок I, „КС ИИМК", в. XXXI, 1950, стр. 64.

2

Залежи мелового кремня находились, нужно думать, на довольно большом рас-

стоянии на запад от Костенок, видимо где-то в районе р. Оскола. Ср. М. Н. Гри-

щенко, Палеогеография Костенковско-Боршевского района эпохи верхнего палеолита,

„КС ИИМК", в. XXXI, 1950, . стр. 87.

3

А. Н. Рогачев, ук. соч., стр. 72.

4

„Труды II междунар. конф. АИЧПЕ", в. V, 1934, стр. 217.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

331*

солютрейскими приемами обработки кремня эпохи расцвета этой

техники.

Среди фауны нижнего горизонта Костенок I заслуживают внимания

остатки сайги, указывающие на открытый степной характер ландшафта

той эпохи в районе Костенок. Подобное заключение вполне совпадает

с данными пыльцевого анализа взятых из соответствующего горизонта

образцов, показывающими, что окрестности стоянки представляли собой

тогда „безлесную, прохладную и влажную луговую степь с весьма

однообразной растительностью"

Очень интересны отмеченные геологами следы мерзлотных процес-

сов, имевших место в этой части долины Дона в эпоху, разделявшую

нижний и верхний культурные горизонты Костенок I (по технике — время

развитого и позднего солютре). Такого рода явление,—очевидно связан-

ное с образованием здесь, по крайней мере на некоторое время, зоны веч-

ной мерзлоты, — может объясняться лишь наступлением периода силь-

ного похолодания, что естественно, в свою очередь, поставить в связь

с развитием последнего большого оледенения (вюрмского)

2

.

К находкам в верхнем культурном горизонте Костенок I нам при-

дется вернуться ниже, но если мы учтем, что последний представляет

собой типичный памятник позднесолютрейской, или, что то же, — позд-

неориньякской, культурной ступени, то указанные выше памятники, при-

уроченные к одному району, могут ориентировать нас в основных

моментах жизни первобытного населения Восточной Европы на протя-

жении ранней поры позднепалеолитического времени.

ПАМЯТНИКИ ОРИНЬЯКСКОГО ТИПА

Вопрос о так называемой ориньякской эпохе возник сравнительно

не так давно, в начале XX в., в связи с некоторыми наблюдениями

в отношении многослойных пещерных поселений Европы.

По ранее существовавшим представлениям, мустьерские горизонты

в пещерных местонахождениях Европы непосредственно сменяются со-

лютрейскими горизонтами с характерными для них видами изделий.

Таким образом, согласно этим представлениям, солютрейская эпоха на-

чинала собой новый этап развития первобытного общества на ступени

позднего палеолита.

В основе подобных взглядов лежало мнение о полной и непосред-

ственной преемственности культуры в целом и, прежде всего, форм

кремневого инвентаря и технических приемов эпохи мустье, с одной сто-

роны, и солютрейских памятников Европы — с другой.

В качестве одного из характерных типов орудий, дающих возмож-

ность, по этим представлениям, проследить преемственную связь между

мустьерскими и солютрейскими горизонтами пещерных местонахожде-

ний Европы, нередко указывалось, например, такое орудие, как „ручной

остроконечник". Действительно, уже в поселениях позднемустьерского

времени, как упоминалось выше, названное орудие получает иногда вид

тонко отделанного, заостренного по обоим концам листовидного нако-

нечника, очевидно служившего не чем иным, как рабочей частью охот-

ничьего ножа или дротика. Ранее были отмечены (см. рис. 69) подобные

листовидные клинки в инвентаре позднемустьерского стойбища в ста-

нице Ильской на Кубани. Известно, вместе с тем, что в солютрейскую

Вопрос

об

ориньяк-

ской

эпохе

1

М. Н. Грищенко, ук. соч., стр. 84—85.

2

Т а м же, стр. 85.

-332 ГЛАВА ПЯТАЯ

пору тот же вид орудия представлен весьма характерным для того

времени лавролистным кремневым наконечником, назначение которого

в качестве, в одних случаях, охотничьего ножа, в других — наконечника

копья или чаще дротика, одного из основных средств охоты в ту эпоху,

не может вызывать сомнений. Наконец, и сама отделка кремневых ору-

дий — способом контротжима — в позднемустьерских стоянках обнару-

живает несомненную близость к отжимной технике солютрейских место-

нахождений.

В отношении среднего и позднего палеолита прежние исследователи

по существу держались эволюционной точки зрения, видя в них последо>-

вательные этапы развития первобытного населения Европы, переживав-

шего на рубеже эпохи мустье и позднего палеолита процесс сложения

новых форм культуры. Однако они были склонны слишком упрощенно,

в сущности весьма формально, главным образом с точки зрения типологи-

ческой схемы, расценивать названные ступени развития палеолитиче-

ского общества. Взгляды авторов-эволюционистов XIX в., как отмечалось

выше, были целиком отвергнуты новой школой буржуазных археологов,

как устарелые и ненаучные. Современные археологи брейлевской школы

исходят из того, что в некоторых пещерах Бельгии и Франции между

мустьерскими и солютрейскими отложениями находятся промежуточные

слои, иногда достигающие большой мощности и подразделяющиеся на

ряд горизонтов. Содержащиеся в них остатки заметно отличаются от

выше лежащих солютрейских.

Само название ориньякской эпохи в истории изучения палеолити-

ческих памятников Европы не было новым. Оно связано с небольшим

гротом Ориньяк (Франция, департамент Верхней Гаронны), исследован-

ным еще в 60-х годах XIX ст. Найденные в отложениях этой пещеры

кремневые орудия и характерные плоские наконечники из кости были

встречены, как указывалось, и в других пещерах — в гротах Ла Шез,

Фей, Горж д'Анфер и других. Сходство типов изделий из камня и кости

и характерная фауна, очевидно несколько более древняя, чем в других

позднепалеолитических стоянках того же района, обратили на них вни-

мание уже первых исследователей.

Грот Ша- Одним из наиболее известных ориньякских памятников ранней поры

тельперрон

является Г

р

от

Шательперрон (иначе пещера Фей) в западной Франции,

в бассейне р. Луары (Бретань). Это — небольшой грот, где человек

оставил следы долговременного пребывания на площадке, расположен-

ной возле скалы у выхода пещеры, а отчасти и в самой пещере.

В течение, вероятно, многих человеческих поколений здесь накапли-

вались остатки, образовавшие мощный слой отложений, переполненных

костями животных, среди которых собрано было во время раскопок

особенно много остатков мамонта, затем лошади, северного оленя,

зубра, тура и в меньшем количестве таких животных, как носорог,

благородный олень, пещерный лев, пещерная гиена, медведь и др.

В одном месте была найдена целая куча бивней мамонта, очевидно

заготовленных в качестве материала для изделий.

Можно думать, что здесь существовало настоящее более или менее

оседлое поселение первобытной охотничьей группы под прикрытием каких-

то сооружений. Плохо выполненные раскопки этой интересной стоянки

не дают возможности судить об этой стороне жизни ее обитателей.

Кремень, которым широко пользовались жившие здесь люди для

изготовления различных орудий, добывался ими километров за 10 от

пещеры, в местности Тийи, где обнаружены были следы мастерских

с орудиями тех же типов, что и в пещерной стоянке.

\

I

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

333*

Кремневые изделия в Шательперроне еще не слишком разнообразны

по типам, но все же значительно более многообразны, чем в мустьерскую

пору. Техника здесь заметно изменяет свой характер по сравнению

с предшествующим временем. Основным элементом производства крем-

невых орудий становится уже удлиненная пластинка, а не широкий

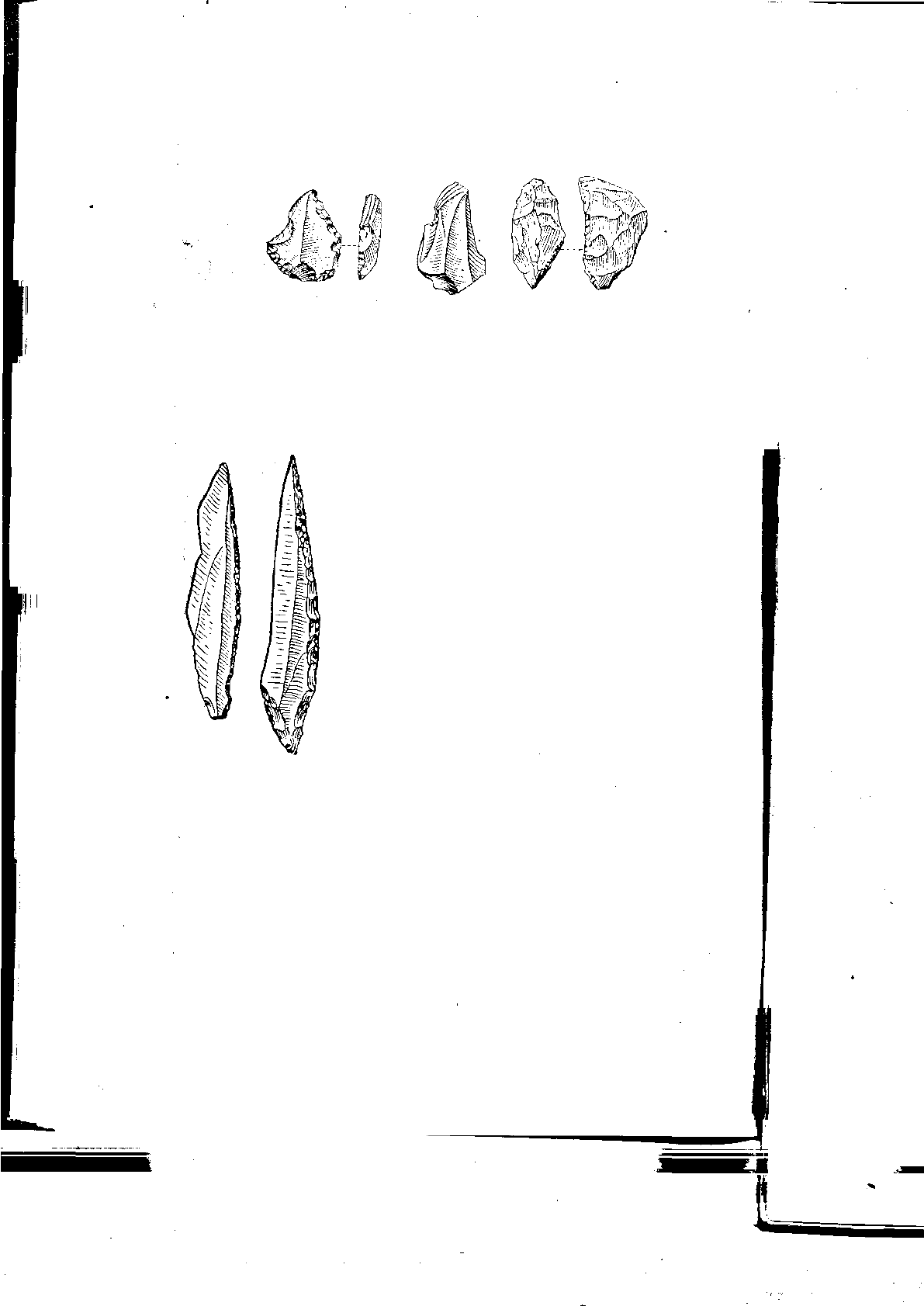

скол, как в эпоху мустье (рис. 133, 134).

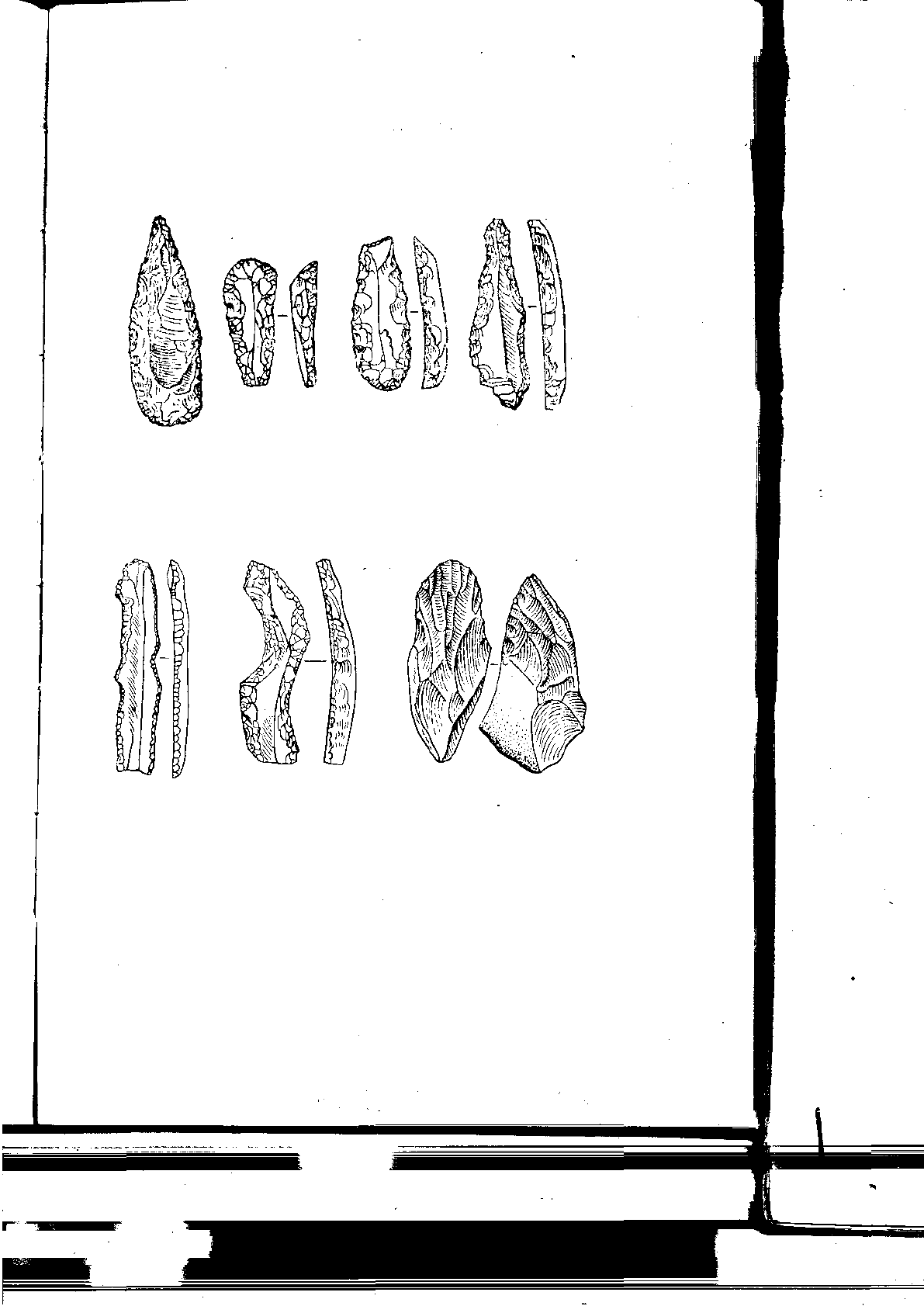

Рис. 133. Типы орудий раннеориньякоких поселений.

Из такого первичного материала здесь изготовлялись концевые

скребки, которые, судя по многочисленности их находок, должны были,

очевидно, являться одним из наиболее распространенных орудий, при-

менявшихся в описываемое время. Они имеют вид кремневой пластинки,

Рис. 134. Типы раннеориньякских орудий.

конец которой превращен путем подправки в дугообразное рабочее

лезвие. Рядом с ними по численности стоят острия типа шательперрон:

заостренные пластинки с притуплённым и изогнутым боковым краем,

образующим спинку орудия (см. рис. 158). На лезвии и на острие инстру-

мента часто бывают видны следы сработанности в виде выщерблин

и зазубрин. Другие орудия встречаются в стоянке Шательперрон

в значительно меньшем количестве. Из них можно назвать крупные

пластинки, отделанные ретушью кругом по всему краю, и затем резцы,

изготовленные с помощью характерного для них приема скалывания

продольных отщепов, посредством которого их рабочий конец получал

прочное клиновидное режущее заострение.

334

ГЛАВА ПЯ1АЯ

Названные орудия (такие, как резцы), как указано выше, иногда

встречаются уже в позднемустьерских стоянках. Здесь же они являются

основными типами изделий из кремня. Но наряду с ними в инвентаре

Шательперрона продолжают еще бытовать скребла и, что особенно

интересно, в довольно большом количестве встречаются небольшие по

размерам двусторонне отделанные „рубила",

близкие к мустьерским орудиям этого типа.

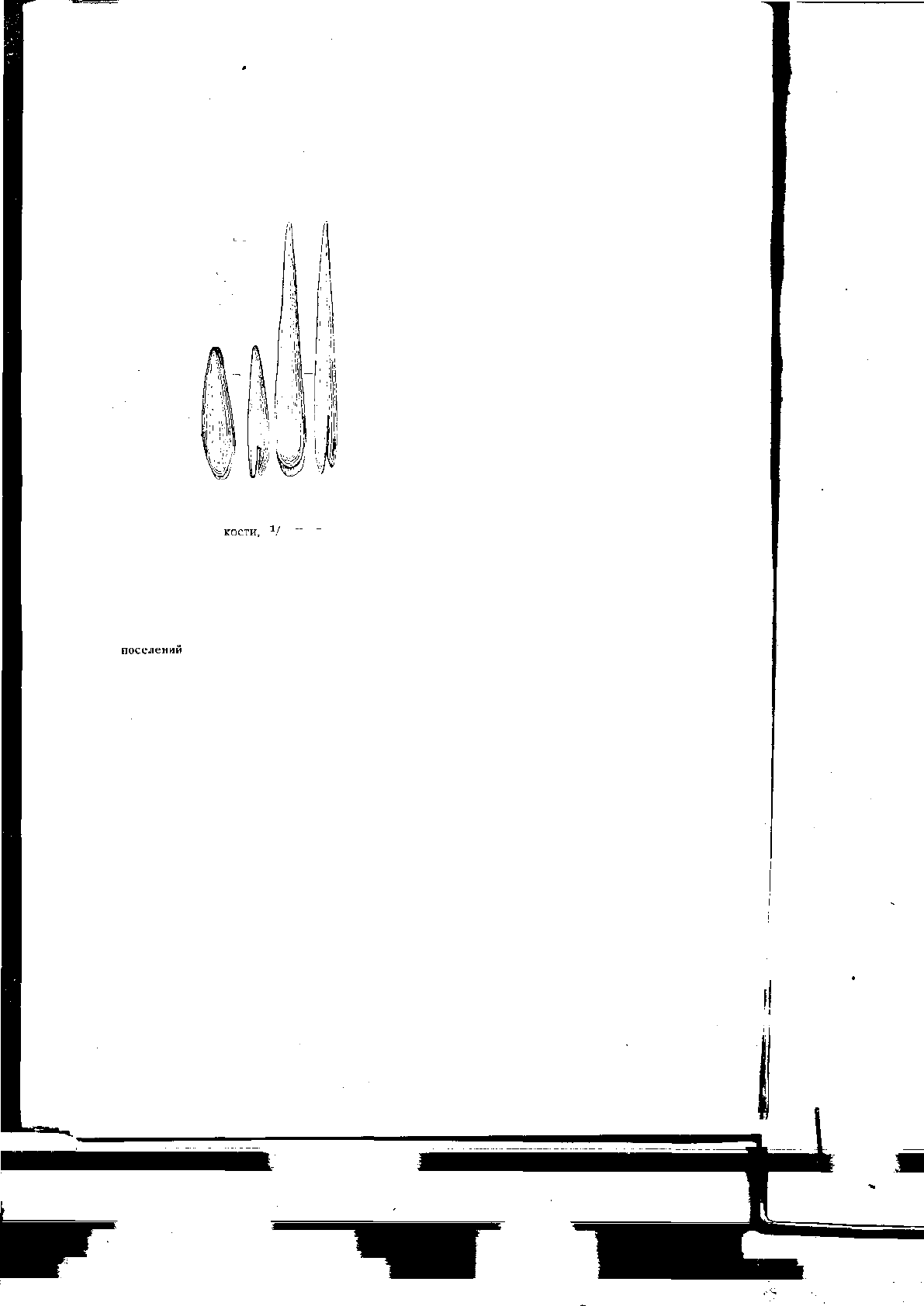

Новым и очень характерным в поселениях

типа шательперрон является наличие обработан-

ной кости в виде еще немногочисленных, но уже

вполне оформившихся изделий. Если присутствие

здесь орудий типа шильев, то есть простых при-

остренных и заточенных на конце осколков труб-

чатых костей животных, не может нас удивить, по-

скольку они довольно обычны уже в стоянках позд-

нейшего мустье, — то существенно новым элемен-

том для описываемых памятников являются сде-

ланные из кости настоящие наконечники дротиков

уплощенной, овально-удлиненной формы (рис.

135). Подобные наконечники получают широкое

распространение в наслоениях пещерных место-

нахождений, относящихся к так называемому

ориньякскому типу. Из отдельных находок можно

Рис. 135. Ориньякские у

П0М

януть куски красной охры и черного мар-

иаконе—лротиков из

ганца> очевядно

употреблявшиеся человеком

2

в качестве красящего материала, и клык лисицы

со сверлиной для подвешивания. Амулеты из

зубов животных — новое явление, которое нам неизвестно в эпоху

мустье.

Характер- К тому же времени, что и поселение Шательперрон, относят ряд

ные других пещерных местонахождений Юго-Западной Европы. Из них

особенности

можно

,

назвахь

Жермолль (Сона-и-Луара), Гаргас (Пиренейская область),

раннеори- Рош-о-Лу (Ионна), Орэ (Жиронда) и многие другие, которые могут

ньякской быть отнесены к весьма ранней поре по таким признакам:

поры Постоянное присутствие маленьких двусторонне обтесанных ору-

дий, напоминающих рубила позднейших типов.

2. Наличие массивных отщепов, занимающих в инвентаре этих по-

селений еще видное место наряду с удлиненными пластинками поздне-

палеолитического облика.

3. Переживание более или менее типичных мустьерских орудий, как

остроконечники, скребла, диски и т. п.

4. Особая отделка некоторых видов орудий, близкая еще к „длин-

ной" мустьерской ретуши и получавшаяся также путем отжима на нако-

валенках из кости или мягкого камня.

5. Появление таких изделий из кремня, как острия типа шатель-

перрон и типичные пластины с круговой ретушью.

6. Появление орудий из кости, правда, еще сравнительно немного-

численных.

7. Находки первых охотничьих амулетов — просверленных зубов

хищных животных. Постоянное присутствие краски.

8. Весьма характерная фауна, в которой северный олень редок, но

много остатков мамонта, крупной лошади, зубра, а также еще ^хорошо j

бывают представлены обитатели лесов — носорог, тур, канадский олень,

лось, гигантский олень, кабан и пещерные хищники—лев, медведь, гиена.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

335*

Эти черты, несомненно в какой-то мере сближающие описываемые

стоянки с лагерями позднемустьерской эпохи, накладывают на них

отпечаток достаточно ранних памятников.

Поселения охотников той поры известны не только в защищенных

местах, в гротах и скальных убежищах, но и на открытом воздухе.

Такой тип становища представляет, например, стоянка Ла Верриер

в Жиронде, где найден очень примитивный инвентарь, наполовину

мустьерского характера, в котором, однако, уже появляются первые

указанные выше виды орудий.

Как же следует расценивать описанную выше группу палеолити-

ческих местонахождений, представленную так называемыми ориньяк-

скими памятниками?

Мы уже видели, что, например, острие типа шательперрон, —

в котором приходится усматривать вид орудия, преемственно сменяю-

щий мустьерский остроконечник, — как и другие орудия, характерные

для поселений ориньякского типа, вовсе не является обязательным

элементом вещественного инвентаря стойбищ данного времени на всей

территории Европы. Вне сравнительно узких границ Юго-Западной

Европы, а также, совершенно возможно, в ряде случаев и в пределах

указанной территории встречаются поселения того же времени, но

с иным кремневым инвентарем. Для этих последних поселений в особен-

ности характерно орудие, очевидно, близкого к острию типа шатель-

перрон производственного значения, но в ином оформлении — в виде

так называемого клинка-наконечника раннесолютрейского типа.

Такой клинок составляет существенную особенность не „ориньяк-

ского", но „солютрейского" кремневого инвентаря.

Одну из причин подобного явления приходится усматривать, в част-

ности, в том, что в памятниках ориньякского типа место солютрейского

кремневого наконечника занимает наконечник метательного копья, сде-

ланный из кости (см. рис. 135).

В некоторых пещерных стоянках Юго-Западной Европы можно

видеть, как кремневый инвентарь, свойственный раннему ориньяку,

в последующее время заметно изменяет свой характер. Особенно здесь

возрастает количество крупных пластин с круговой ретушью. В ряде

видов и разновидностей начинают встречаться так называемые нукле-

видные орудия, изготовлявшиеся из куска кремня посредством стесы-

вания мелких пластинок, что придает им вид небольших, тонко сделан-

ных нуклеусов.

В связи с растущей обработкой кости увеличивается количество

находок резцов различных типов, хотя наиболее характерными для этой

поры являются резцы либо в виде тех же нуклевидных орудий с более

узким рабочим концом, либо сделанные из пластинки, но таким образом,

что рабочий конец резца, изогнутый в форме массивного клюва, имеет

одну грань, снятую рядом узких продольных фасеток (многофасеточный

„горбатый" резец) (рис. 136). Между тем для ранней поры, как это

можно видеть в стоянках того времени, характерную форму составляет,

скорее, резец в виде того же острия типа шательперрон, но с рез-

цовым сколом на конце, что выдает вероятное происхождение этого

орудия.

Острие типа шательперрон здесь продолжает еще оставаться одним

из постоянно встречающихся орудий, но наряду с ним появляется

другая разновидность того же орудия, сделанного из более узкой

и длинной пластинки, так называемое острие типа граветт (рис. 137).

В остриях граветт, более или менее однообразно оформленных, но

Ориньяк-

ские

памятники

более

позднего

времени

-336

ГЛАВА ПЯТАЯ

весьма варьирующих в смысле размеров — от пластин в 10—12 см

длиной до совсем небольших, — нельзя не видеть орудия довольно

разнообразного назначения. Одни из них, очевидно, играли роль нако-

Рис. 136. Типы орудий позднеориньякских поселений. Резцы

типа „бюске" и ладьевидное орудие, V2 н. в.

Мечников копий и дротиков, клинков охотничьих ножей и кинжалов,

тогда как другие служили мелкими инструментами, предназначенными

для употребления в качестве весьма тонких режущих и колющих

орудий.

Совершенно то же явление имеет место в отношении наконеч-

ников „с боковой выемкой", характерных, как известно, для так назы-

ваемых позднесолютрейских поселений Средней

и Восточной Европы.

Рядом с остриями граветт в поселениях поздне-

ориньякского типа появляются мелкие пластиночки

с притуплённой спинкой, нечто вроде чрезвычайно

миниатюрных по своим размерам ножичков, кото-

рые могли употребляться для особенно тонких ра-

бот, в связи с шитьем меховой одежды и т. п.,

в других же случаях — в качестве вставок для

оснащения лезвия орудий, сделанных из дерева или

кости. Нельзя не упомянуть также о скребке „на

конце удлиненной пластинки", составляющем весьма

обычную находку в соответствующих горизонтах

пещерных стоянок. Здесь, как и в поселениях с со-

лютрейским инвентарем, чаще всего попадаются

скребки, суживающиеся к основанию, с ретушью

1

,

идущей сплошь по краю орудия (рис. 138).

Особое место среди палеолитических местона-

хождений юго-запада Европы, относимых к числу

Рис. 137. Типы орудий позднеориньякских, занимают поселения типа, фон

лозднеориньякских по- Робер, для которых особенно характерны неболь-

селений. Острия типа

шие

кремневые наконечники с черенком, по технике

граветт. изготовления весьма близкие к позднесолютрейским

(рис. 139).

В одних из таких поселений обработанная кость встречается доволь-

но редко, в других она обнаруживает заметный прогресс в смысле уве-

личения количества подобных изделий, хотя они большей частью принад-

лежат к тем же простейшим видам шильев, лощил, плоских „ориньяк-

ских" наконечников. Однако здесь, как и в солютрейских стоянках, появ-

ляются и некоторые новые орудия, прежде всего иглы, еще довольно

грубые, часто с головкой, а не ушком для закрепления нити. В гроте

Ле Коттэ в слое того времени была найдена трубчатая кость северного

оленя, вырезанная в виде вместилища, украшенного нарезными чертами,

.внутри которого еще сохранилось некоторое количество охры.

1

s