Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

367*

отчасти крутой подъем склона, высотой около метра. То обстоятельство,

что жилище было устроено несколько отступя от скалы, в которой рас-

положен грот Фурно-дю-Дьябль, приходится объяснять тем, что при

положении жилища вплотную к обрыву скалы оно могло бы в сырое

время года заливаться водой, стекавшей по склону сверху. Таким обра-

зом, скалистый берег долины служил здесь, как и во многих других

подобных случаях, только защитой от северных холодных ветров.

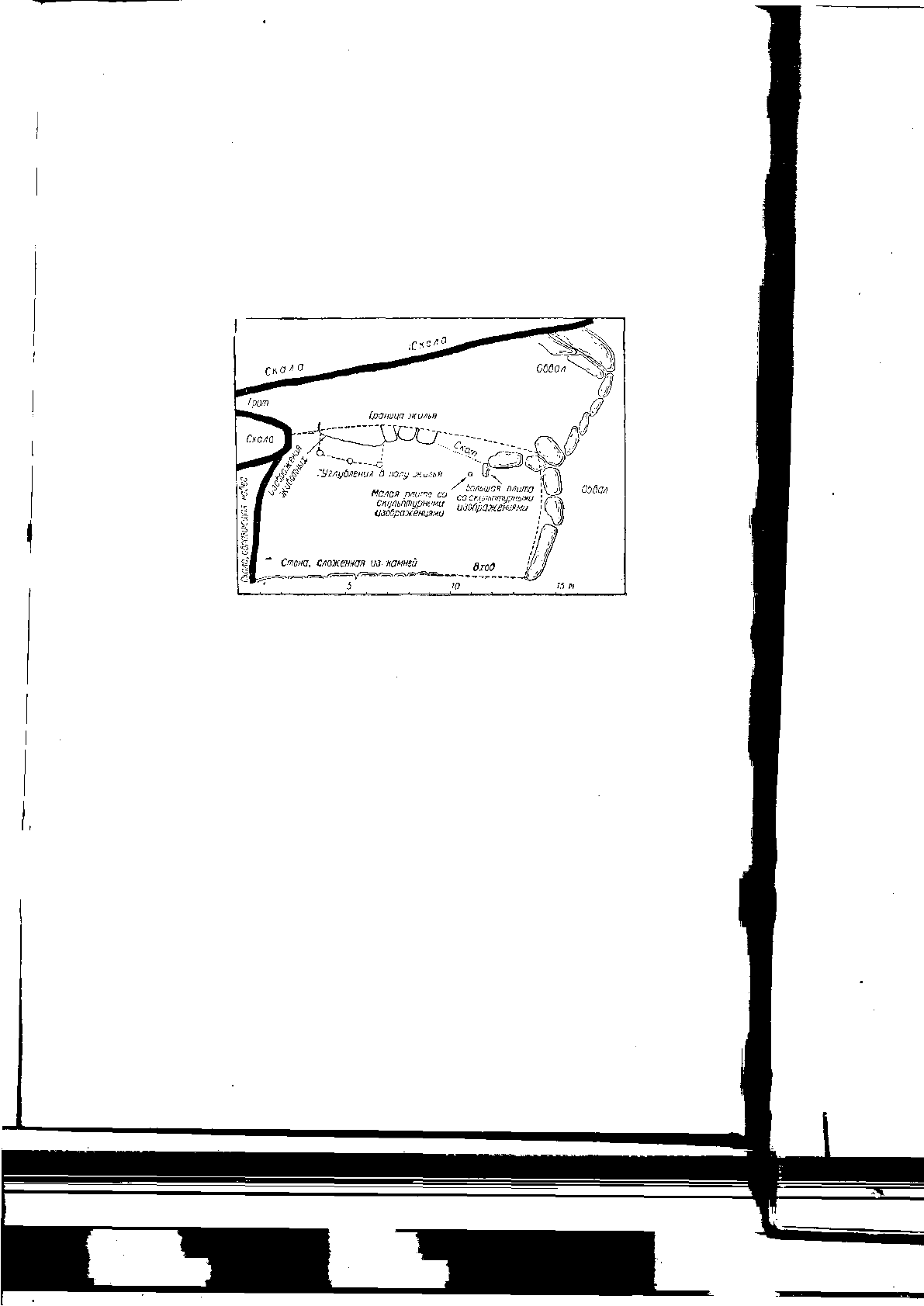

Южная стена описываемого жилища была сложена из огромных

плит известняка, напоминающих циклопическую кладку. Для восточной

стены были использованы глыбы породы, свалившиеся со свода навеса.

С западной стороны стена упиралась в проходящую здесь скалу. Вход

в жилище, очевидно, находился с лицевой стороны, справа, где имеется

широкий промежу-

ток между южной

и восточной сте-

нами. Внутри со-

оружение в целом

имело вид неглу-

бокой землянки,

заполненной тол-

стым слоем (до

0,7 м) культурных

отбросов.

Перед устрой-

ством жилища за-

нятая им площадка

была расчищена

до уровня извест-

няковой породы

так, что последняя

составляла не-

сколько покатый

наружу, но ров-

ный и твердый пол землянки. К западному концу пол понижался сту-

пенькой, образуя как бы отдельную часть помещения, для чего быйа

использована небольшая ниша в известняковой скале. В этом углуб-

лении была сосредоточена большая часть костей животных и рога север-

ного оленя, встречавшиеся в других местах жилья значительно реже.

В тех частях, где внутреннее пространство жилья не было ограждено

глыбами известняка или проходящей рядом скалой, культурный слой

все же резко обрывался, что дает основание полагать, что такие проме-

жутки были забраны деревом, если не представляли собой просто земля-

ной стены ямы-землянки. Сооружение это, нужно думать, было перекрыто

жердями, образовывавшими остов крыши, которая могла быть перепле-

тена ветвями и, вероятно, засыпана землей.

В некоторых местах выше заполнявшего землянку культурного слоя

найдено немного остатков, принадлежащих кратковременному обитанию

'людей эпохи мадлена. Внутри жилища, во всей толще его заполнения,

в ходе раскопок было собрано множество прекрасно обработанных крем-

ней, в частности много характерных кремневых наконечников „лавро-

листных" и „с боковой выемкой", которые вместе с другим инвентарем

определяют время этого интересного памятника как „солютрейскую" эпо-

ху. Кроме обычных для поселений этого времени кремневых изделий

(диски, концевые скребки, резцы, пластиночки с притуплённым краем,

Рис. 152. План жилища в Фурно-дю-Дьябль.

-368

ГЛАВА ПЯТАЯ

ретушированные крупные пластины-кинжалы и т. д.), здесь хорошо пред-

ставлены и изделия из кости в виде наконечников дротиков, долот из

рога северного оленя со следами ударов на тыльной части, лощил и пр.

Из предметов украшения особенного внимания заслуживает браслет,

вырезанный из слоновой кости,—

тип украшения, известный пока

лишь в стоянках конца ориньяко-

солютрейского времени.

Не останавливаясь на других

найденных здесь предметах изо-

бразительного искусства, нельзя не

отметить находку изображений жи-

вотных на плитах, расположенных

вдоль задней стены жилья, имею-

щую аналогию пока лишь в остат-

ках жилища стоянки Дю-Рок. Сре-

ди них особенно интересны фигуры

быка (Bos primigenius), выпол-

ненные в рельефе.

Все эти факты подкрепляют

высказанное выше соображение,

что пещеры не служили, да и не

могли большей частью служить

чем-то вроде „избы палеолита",

а представляли собой, когда ими

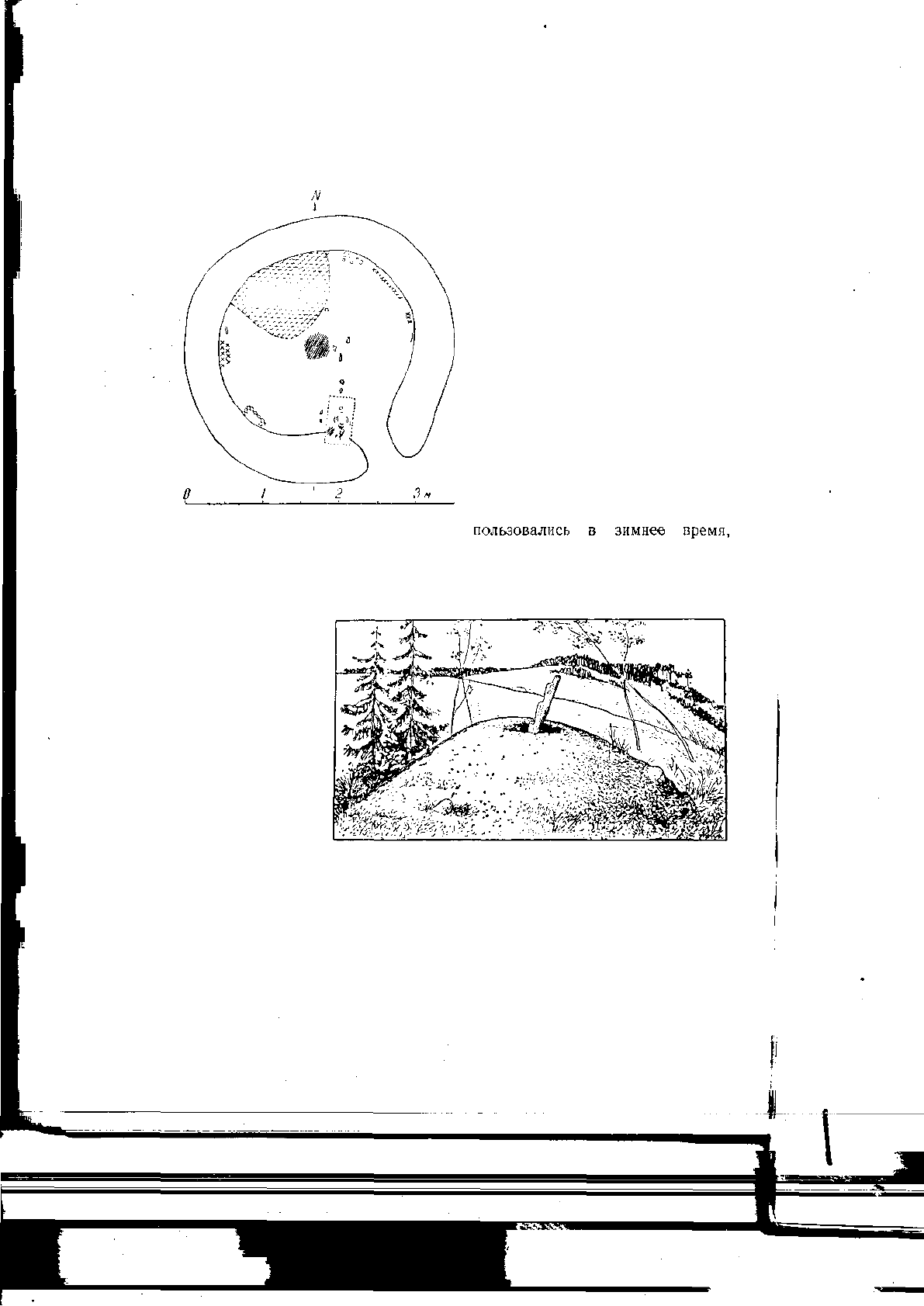

Рис. 153. План заброшенного жилища-зем-

лянки на побережье полуострова Ямал (мыс

Хаен-Сале) (по В. Н. Чернецову).

лишь прикрытие для жилища,

устроенного под защитой скалы.

Для реконструкции жилищ того типа, который дают стойбища на

открытом воздухе, перечисленные нами выше (о Костенках, Авдееве,

Гагарине и дру-

гих подобных па-

мятниках, откры-

тых на территории

СССР, нам при-

дется говорить

особо), следует,

как было уже ска-

зано, принять во

внимание то об-

стоятельство, что

контуры подобных

сооружений наме-

чены сплошным,

не прерывающим-

ся слоем кухонных

остатков, со сле-

дами кострищ и

отбросами кремневого производства, не считая различных предметов оби-

хода из кости и камня.

Как правило, такой культурный слой, или так называемое пепелище,

иногда занимающее большую площадь, резко ограничено и не выходит

за пределы очерчивающих его стенок землянки или кладки из крупных

костей мамонта, чаще же каменных плит и т. п. В ряде случаев оно

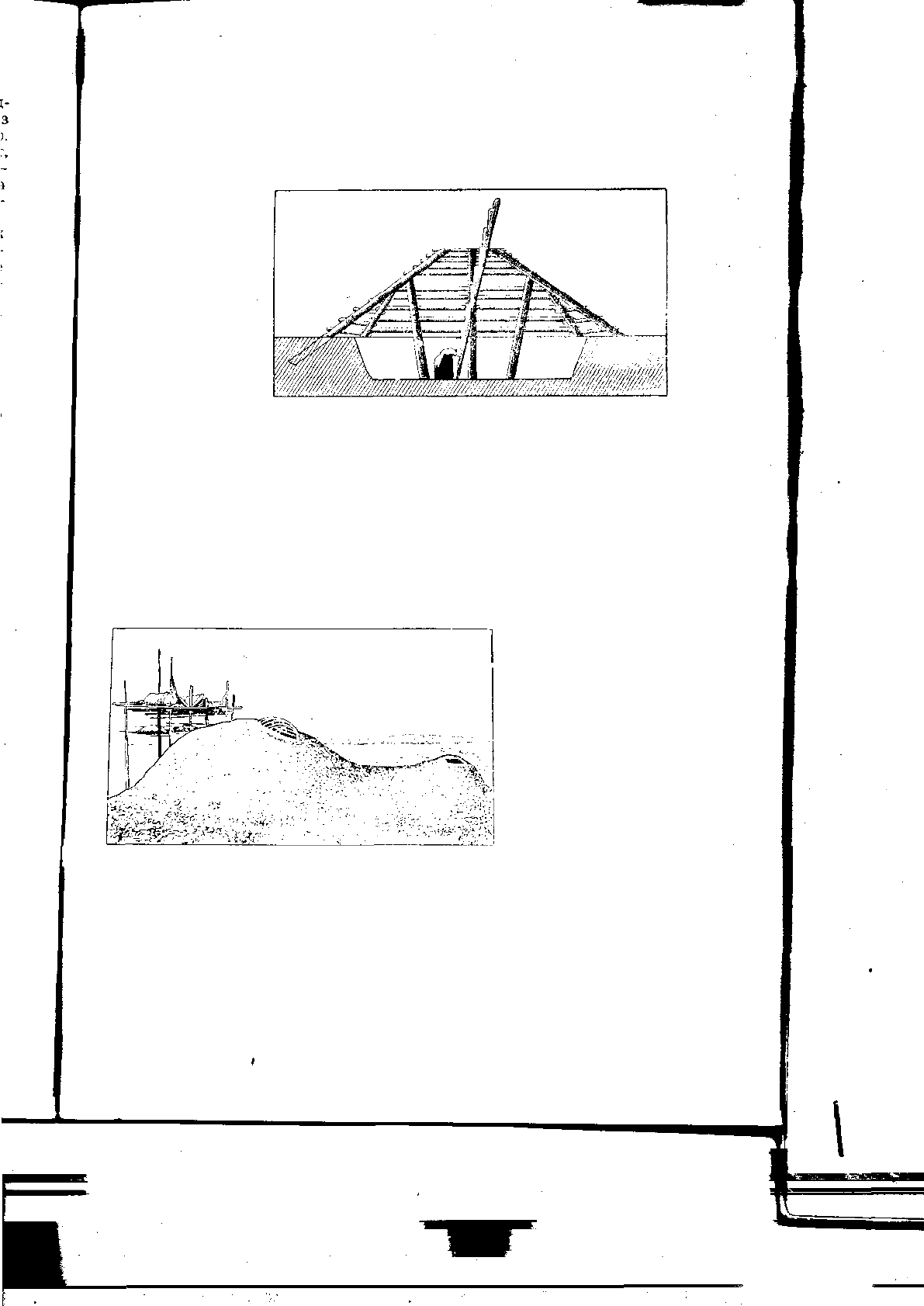

Рис. 154. Зимнее жилище индейцев с реки Томсона (Север-

ная Америка).

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

369-

представляет, скорее, неглубокую жилую яму, какие известны и в неоли-

тических поселениях Западной Европы. Выше пола, вдоль стен жилья,

при небольших размерах землянки, могли располагаться места для сна

и работы. В других случаях жилище имело большие размеры и могло

вмещать доволь-

но значительные

группы людей. Его

невысокие стены

могли быть сложе^

ны из костей жи-

вотных или из бре-

вен, или, что еще

вероятнее, из вы-

брошенной из ямы

земли. Куполооб-

разный свод из

жердей, перекры-

тых ветвями, тра-

вой или дерном,

засыпался землей,

и в целом все со-

Рис. 155. Устройство жилища, изображенного на

рисунке 154.

оружение должно было иметь вид круглого либо овального холмика

с входом сверху, через дымовое отверстие, или сбоку, через особый

тоннель.

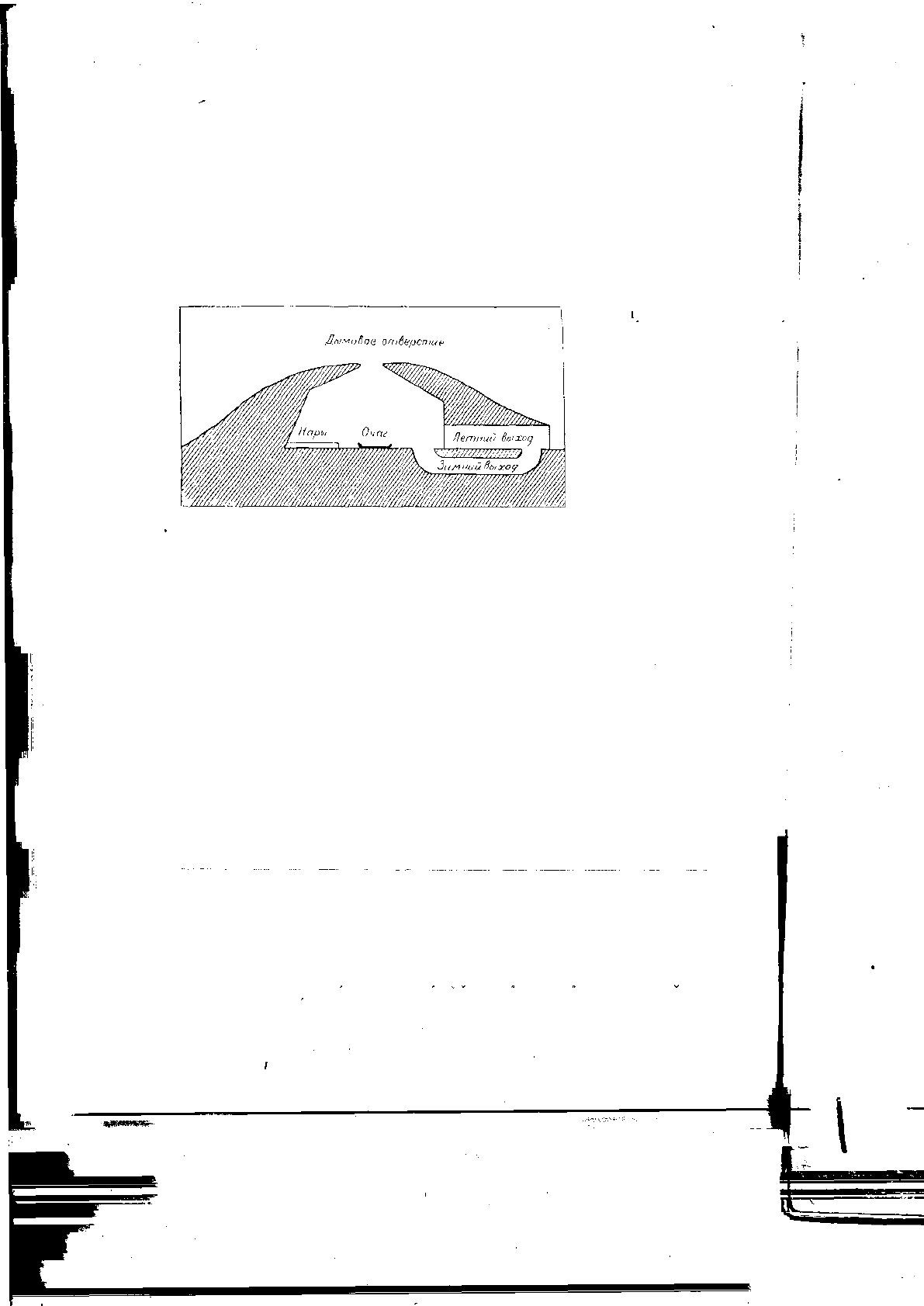

Такой тип полуподземного жилища до сих пор удержался на северо-

востоке Азии и в Северной Америке вплоть до Гренландии и был известен

здесь в относительно недавнее время. Он связан повсюду с полуохотни-

чьим, полурыболовческим бытом народностей, населявших эту обширную

территорию, в особенности же с морским промыслом, который, благодаря

своей добычливости, давал возможность практиковавшим его племенам

зимнее время проводить оседло на морских побережьях (рис. 153—157).

Однако, судя

по раскопкам в Ко-

стенках I, а также

в Бурети и Маль-

те, в Елисеевичах,

на Афонтовой горе

(под Краснояр-

ском), как и в лёс-

совых стоянках Ав-

стрии и Чехосло-

вакии, относящих-

ся главным обра-

зом к более ран-

ней поре позднего

палеолита, здесь

обычным типом

зимних жилищ являлось довольно сложное сооружение, состоявшее из

наземных и полуподземных помещений. Типичный пример такого жилья

мы имеем в Костенках I. Центральное место в этом поселении занимает

большая сараеобразная постройка (около 30—35 м в длину при 15—16 м

в ширину — настоящий „большой дом" родовой общины), окруженная

небольшими вырытыми в лёссовом грунте помещениями, составлявшими

с ней одно хозяйственное целое.

24. Первобытное общество.

Полупод-

зеиные

жилища

современ-

ных

полярных

народно-

стей

РИС. 156. Зимнее жилище эскимосов.

,370

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поселки

Присутствие в составе наземного жилья довольно большой по раз-

мерам землянки установлено не так давно (в 1934 г.) раскопками

Г. П. Сосновского и М. М. Герасимова в Мальте (под Иркутском), где

это помещение, пол которого находился значительно ниже уровня окру-

жающей площади, было окаймлено валом, сложенным из глины и костей

мамонта. Очень интересные жилища исследованы А. П. Окладниковым

в Бурети. Аналогичный случай мы имеем на Афонтовой горе, судя по

материалам, опубликованным Г. П. Сосновским, а также в недавних

раскопках на Елисеевичской стоянке.

Жилые комплексы в Ланг-Маннерсдорфе, как и раскопки в Пржед-

мости, дают ту же картину, хотя в последних, к сожалению, детали ее

нам еще мало из-

вестны

Изложенного

вполне достаточно,

чтобы стало очевид-

ным, что в так на-

зываемое ориньяко-

солютрейское время

в Европе получили

широкое распростра-

нение охотничьи по-

селения долговремен-

ного типа, с проч-

ными, хорошо отеп-

ленными зимними

жилищами, больше

всего напоминаю'

щими по своему устройству зимние поселки народностей арктического

круга, то есть прежде всего северо-востока Азии и полярной Америки,

для жилища которых наиболее характерной чертой является устройство

жилого помещения в земле, с перекрытием его земляным же сводом,

наряду с устроенным в центре его очагом, вымостками из камней

и т. п.

Вспомним, что тот же тип жилища-землянки в качестве зимнего

жилья вновь и уже на долгое время завоевывает северные лесные обла-

сти Европы и Северной Азии в эпоху раннего неолита, с переходом их

обитателей сначала к оседлому рыболовству, а затем, значительно позже,

к земледельческому хозяйству.

В раннюю пору позднего палеолита население Европы, державшееся

недалеко от окраины угасающего оледенения, жило оседло в своих ла-

герях значительную часть года главным образом за счет добычливых,

обильных охот на некоторые породы животных, среди которых особенно

важную роль играли мамонт и большая европейская лошадь. Очевидно,

это было возможно и потому, что указанные животные также вели более

Рис. 157. Схематический разрез эскимосского жилища.

1

Остатки жилища), открытые недавно в Дольних Вестоницах, не отличаются

существенно от того, что нами описано выше. Они имеют вид обширной линзы культур-

ного слоя овальной формы, диаметром 15 на 9 м. Толщина культурного слоя, запол-

нившего плоское углубление на пологом склоне, занятом палеолитическим стойбищем,

достигала 0,40 м. На полу жилого помещения наблюдались как бы остатки вымостки

из обломков известняка; оно было окружено чем-то вроде низкой ограды из камней,

служившей, вероятно, основой для невысокого земляного вала. Пять очагов, обнару-

женных внутри жилья, имели обычный вид неглубоких западин диаметром в 1,5—2 м.

Bohiislav ККта, Sidelni object па taboristi lovcu maroutu v Dolnich Vestonicich,

„Casopis Moravskeho Musea v Вгпё", XXXV, 1950.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

371-

или менее оседлый образ жизни в местах, особенно благоприятствовав-

ших их размножению.

Мамонт должен был давать охотничьим общинам ориньяко-солют-

рейского времени колоссальные запасы продовольствия: мяса, сала, —

которым было одето это громадное, но, видимо, неповоротливое живот-

ное, — затем костного мозга. Он же давал прекрасный материал в виде

бивней для изготовления оружия и разнообразных изделий из „слоновой

кости". Части его скелета служили в качестве строительного материала

и широко применялись как горючее для отепления жилищ в долгие и су-

ровые зимы ледниковой эпохи; волос и шкура шли для разнообразных

хозяйственных надобностей. Подобное животное, весом в несколько тонн,

могло поддерживать в течение довольно долгого времени существование

целой первобытной общины.

Трудно сейчас судить, за отсутствием систематических раскопок,

которые ставили бы себе подобную цель, о величине поселений той эпохи.

Вряд ли, однако, они были очень значительны. В охотничьем лагере

Солютре его исследователями отмечается наличие 7—8 отдельных жи-

лищ, но они относятся, видимо, не к одному периоду времени. Можно

предположить, что обычно это были сравнительно небольшие поселки,

заключающие в среднем от 50 до 100 человек каждое. Может быть,

находка в Пржедмости и дает приблизительно состав населения одного

такого дома. В Гагарине найдено, по имеющимся данным, только одно

жилище подобного типа, но возможно, что дальнейшие поиски обнару-

жат существование и других жилищ где-нибудь в близком соседстве.

Однако в ту эпоху уже существовали жилища гораздо больших разме-

ров, которые в одних случаях являлись обиталищем целой общины,

в других же, может быть, служили для определенной части ее, наподобие

мужских домов у некоторых народностей настоящего времени или об-

щинных хижин у эскимосов Гренландии.

Следует полагать, что поселки из нескольких жилищ должны были

представлять собой некоторое хозяйственное целое, то есть их население

образовывало сплоченную производственную организацию, первобытную

общину. Без такого допущения нельзя было бы объяснить огромную

продуктивность охоты, о которой говорят описанные выше скопления

костей мамонта, характерные для стойбищ той эпохи, так же как нельзя

было бы понять, каким образом доставлялись на место поселений целые

части туши мамонта, чуть ли не в 0,5—1 тонну весом. По нашим наблю-

дениям в Супоневской палеолитической стоянке под Брянском,

исследовавшейся нами в 1926 г., отдельные части животных, напри-

мер конечности, доставлялись на место поселения в нерасчлененном

виде.

В пользу той же хозяйственной общности говорит сближенность мест

обитания, отдельных жилищ („пепелищ") на небольшом пространстве

в тесном соседстве с хозяйственными запасами — кучами костей мамон-

та и лошади.

Конечно, приведенные факты говорят только об определенной сто-

роне жизни первобытных охотников эпохи мамонта. Наряду с зимними,

более прочными, стойбищами существовали в гораздо большем числе и

лагери, служившие для летнего промысла. Они возникали на местах, где

удавалось убить крупного зверя или сделать удачную облаву. Такое

временное становище представляет, например, находка, сделанная близ

Томска, где в 1896 г. был открыт почти полный скелет мамонта в сопро-

вождении следов кострищ и довольно многочисленных орудий из кремня.

Из всей обстановки этой находки видно, что здесь не существовало по-

,372

ГЛАВА ПЯТАЯ

селения в прямом смысле слова, а был лишь временный лагерь, крат-

ковременная стоянка около убитого зверя.

Выше были изложены соображения, исходя из которых сле-

дует прийти к выводу, что характерный признак позднего неолита

как исторической эпохи составляет появление рода, родовой органи-

зации. В населении описанных выше позднепалеолитических стойбищ

естественно видеть именно такие, возникающие в эту эпоху родовые

общины.

Значительно труднее, как уже указывалось выше, решить вопрос,

когда, в какой исторической обстановке и в силу каких причин родовая

община как основная ячейка первобытного общества перерастает

в племя. ,

Нужно думать, что в зачаточных формах какая-то связь между

такими общинами должна была возникать очень рано. Самая харак-

терная для родовой организации экзогамная форма брачных союзов,

очевидно, предполагает определенные отношения между отдельными

родовыми группами.

Однако племя, как постоянная, закономерная форма общественной

связи, с его часто достаточно сложной структурой, несомненно, не могло

представлять собой явление изначальное в условиях родового строя.

В племенной организации приходится видеть продукт последующего

исторического развития первобытного общества, на что с гениальной

проницательностью указал И. В. Сталин в сформулированном им

положении о развитии языков „от языков родовых к языкам пле-

менным".

Таким образом, вопреки ранее существовавшим представлениям,

имевшим широкое распространение в кругах советских этнографов, рсд,

берущий свое начало в позднепалеолитическое время, не мог быть

только внутренней структурной частью племени, а язлялся с момента

своего возникновения самодовлеющим хозяйственным коллективом,

связанным с другими подобными коллективами взаимными брачными

отношениями на основе экзогамии.

Естественно думать, что племенная организация как постоянно дей-

ствующий общественный институт окончательно складывается лишь

в условиях прочной оседлости, то есть тогда, когда, в связи с ростом

производительных сил, основой хозяйственной деятельности первобыт-

ного общества становится не охота и собирательство, а более надежные

источники существования, в виде, например, рыболовства, с одной сто-

роны, примитивного земледелия и скотоводства — с другой.

Интересно, что имеющиеся в нашем распоряжении археологические

материалы позволяют предполагать, что образование первых, очевидно,

достаточно еще мало устойчивых племенных объединений должно было

все же иметь место в условиях позднего палеолита. Такие объединения

могли возникать при наличии благоприятной обстановки, в виде, напри-

мер, добычливой охоты на стада мамонтов, лошадей, бизонов, северных

оленей, требовавшей значительных людских коллективов. Но в иных

условиях они могли так же легко распадаться.

Вероятно, именно так следует объяснить появление то в одной,

то в другой части Европы и Северной Азии весьма близких по

своему характеру групп позднепалеолитических памятников, вроде

памятников типа Костенок—Авдеева, Бурети—Мальты, западного

мадлена и пр.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

373-

техника ориньяко-солютрейского времени

Процесс сложения хозяйства более высокого типа, носивший, очевид-

но, всеобщий характер не только для Европы, но также и для других

материков, должен был, несомненно, сопровождаться глубокими изме-

нениями самого первобытного общества. Наиболее отчетливо такой

исторический сдвиг, имевший место при переходе от мустье к позд-

нему палеолиту, проявляется в материальных, технических средствах,

которые становятся известны в послемустьерское время. Но он на-

ходит свое отражение решительно во всех сторонах жизни людей той

эпохи.

Большой интерес представляет вопрос о том, чем следует объяснить

смену мустьерского общества следующим за ним обществом позднего

палеолита.

Если, как уже отмечалось, нет никаких оснований думать о разрыве,

якобы наблюдающемся между средним и поздним палеолитом, посколь-

ку тот и другой связаны преемственностью в отношении очень многих

проявлений культуры, то все же бесспорно, что этот процесс нельзя не

рассматривать как определенно выраженный переход от одного обще-

ственно-хозяйственного уклада к другому, как превращение еще весьма

примитивного общества неандертальцев в родовую организацию, сопро-

вождавшееся сложением гораздо более высокого типа культуры, харак-

терной для охотничьих общин позднего палеолита.

Такого рода процесс, бесспорно, нельзя мыслить вне связи с ра-

стущей производительностью охотничьего хозяйства. На этапе позднего

палеолита охотничье хозяйство раскрывает, несомненно, огромные новые

возможности технического прогресса, что проявляется, прежде всего, в

области использования различных материалов, находимых в природе.

В этом смысле особенно важное место должно быть отведено приемам

обработки, а также характеру и способам использования кремня для

изготовления орудий труда, что в условиях первобытного общества яв-

ляется одним из главных показателей общего уровня, достигнутого

первобытным хозяйством.

Преобладающая масса орудий в поселениях, относящихся к ранней

поре позднего палеолита, как мы видели, принадлежит уже, в противо-

положность мустьерской эпохе, технике удлиненных пластинок, подправ-

ленных повторной более или менее тонкой обивкой. Разнообразные виды

кремневых орудий того времени можно разбить на несколько групп

в порядке их численного преобладания и, очевидно, также хозяй-

ственного значения. На рассмотрении их придется несколько оста-

новиться.

Следует, однако, заметить, что поскольку нам приходится черпать

свой материал не из живого быта, а из остатков, место и роль которых

в производственной жизни палеолитических общин часто еще требует

своего выяснения, — представляется целесообразным рассматривать

кремневый инвентарь и его составные элементы в рамках известных

в настоящее время основных групп памятников.

При всей запутанности вопроса об „ориньяке" и „солютре" как

ступенях развития применительно к палеолитическим памятникам Европы,

можно считать, что на территории СССР, равно как и на территории

всей Средней Европы, переход от эпохи мустье ко времени позднего

палеолита, если судить по дошедшим до нас изделиям из кремня, носил,

очевидно, несколько иной характер, чем в типично ориньякских место-

нахождениях Юго-Западной Европы, в частности Франции.

,374

ГЛАВА ПЯТАЯ

Приходится думать, что в это переходное время технические навыки

и не могли, конечно, давать картину полного однообразия и типологи-

ческого единства, хотя соответствующий инвентарь находок сохраняет

во многом еще весьма архаические черты. Такие признаки оказываются

одинаково свойственными памятникам с вещественным инвентарем

и раннеориньякского и раннесолютрейского типа, за исключением тех

южных областей Европы, где на смену мустьерской технике очень рано

приходит новая, весьма высокая „капсийская" техника обработки

кремня.

Сравнительно легко различимую группу памятников той эпохи пред-

ставляют типичные ориньякские местонахождения Юго-Западной Европы

и одновременные им памятники собственно приледниковой Европы.

К числу последних, видимо, следует отнести и некоторые памятники

Венгрии, Польши, Подонья, в инвентаре которых довольно рано склады-

вается ряд типично солютрейских особенностей.

Все же своего расцвета материальная культура позднего палеолита

в целом достигает лишь к концу ориньяко-солютрейского времени, на

том этапе, который более или менее на всей территории Европы, в связи

с совершенствованием средств и орудий охоты, характеризуется особен-

ным распространением разнообразных кремневых клинков и наконеч-

ников, преимущественно типа „с черенком".

Конечно, такая последовательность в смене форм кремневого ин-

вентаря в рассматриваемое нами время имеет по существу довольно

ограниченное значение, поскольку она неприменима, например, к Север-

ной Азии ввиду некоторого своеобразия приемов изготовления каменных

орудий, усвоенных ее населением. Из этой схемы выпадает и почти весь

средиземноморский пояс Европы, включая Кавказ и Крым, где, видимо,

совершенно отсутствуют памятники как ориньякского, так и солютрей-

ского типа.

Переходя к рассмотрению вещественного инвентаря с точки зрения

производственных функций, следует, прежде всего, выделить категории

орудий, более или менее бесспорно связанные с обособливающимися

областями мужского и женского труда, указывая, таким образом, на

процесс вызревания новых отношений внутри первобытных обществен-

ных ячеек, на рост и усложнение первобытной общины, наметившиеся

уже в эпоху позднего мустье.

В поселениях позднего палеолита главную массу находок состав-

ляют обычно отщепы и осколки кремня, частью являющиеся отбросом

производства, частью составляющие материал для выделки орудий.

Было бы совершенно неправильно, однако, рассматривать такие

случайные отщепы кремня только как отброс или сырой материал про-

изводства. Внимательное изучение показывает, что лучше удавшиеся

кремневые пластинки и отщепы широко применялись для повседневных

хозяйственных целей в виде самых различных орудий — наконечников

дротиков, ножей, острий, резцов и т. п. — наряду с законченными,

хорошо отделанными орудиями, которые имели, конечно, то большое

преимущество, что могли служить гораздо дольше и что первобытный

охотник имел их всегда при себе

Наиболее характерным „руководящим" орудием ранней эпохи, по

крайней мере для территории Юго-Западной Европы, обычно считается

1

С. А. Семенов, Изучение следов работы на каменных орудиях, „КС ИИМК",

в. IV, 1940, стр. 23.

ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

375-

так называемое острие типа шательперрон. Происхождение его путем

естественной трансформации мустьерского остроконечника может счи-

таться достаточно правдоподобным. В своей исходной форме оно

и представляет, в сущности, лишь несколько видоизмененный мустьер-

ский остроконечник, у которого ретушь нанесена по одному, более изо-

гнутому краю и, скорее, затупливает его, образуя спинку. В последующее

время такое орудие получает вид типичного острия с характерно изо-

гнутой и притуплённой спинкой и составляет-один из наиболее устойчи-

вых элементов кремневого инвентаря так называемых ориньякских памят-

ников Юго-Западной Европы (рис. 158). В условиях Юго-Западной Евро-

пы, в верхних горизонтах пе-

щерных поселений, оно сме-

няется более узким острием

типа граветт и в качестве

технического образца, види-

мо, дает начало мелким пла-

стинчатым остриям, в сущ-

ности, уменьшенным вариа-

циям подобных острий, при-

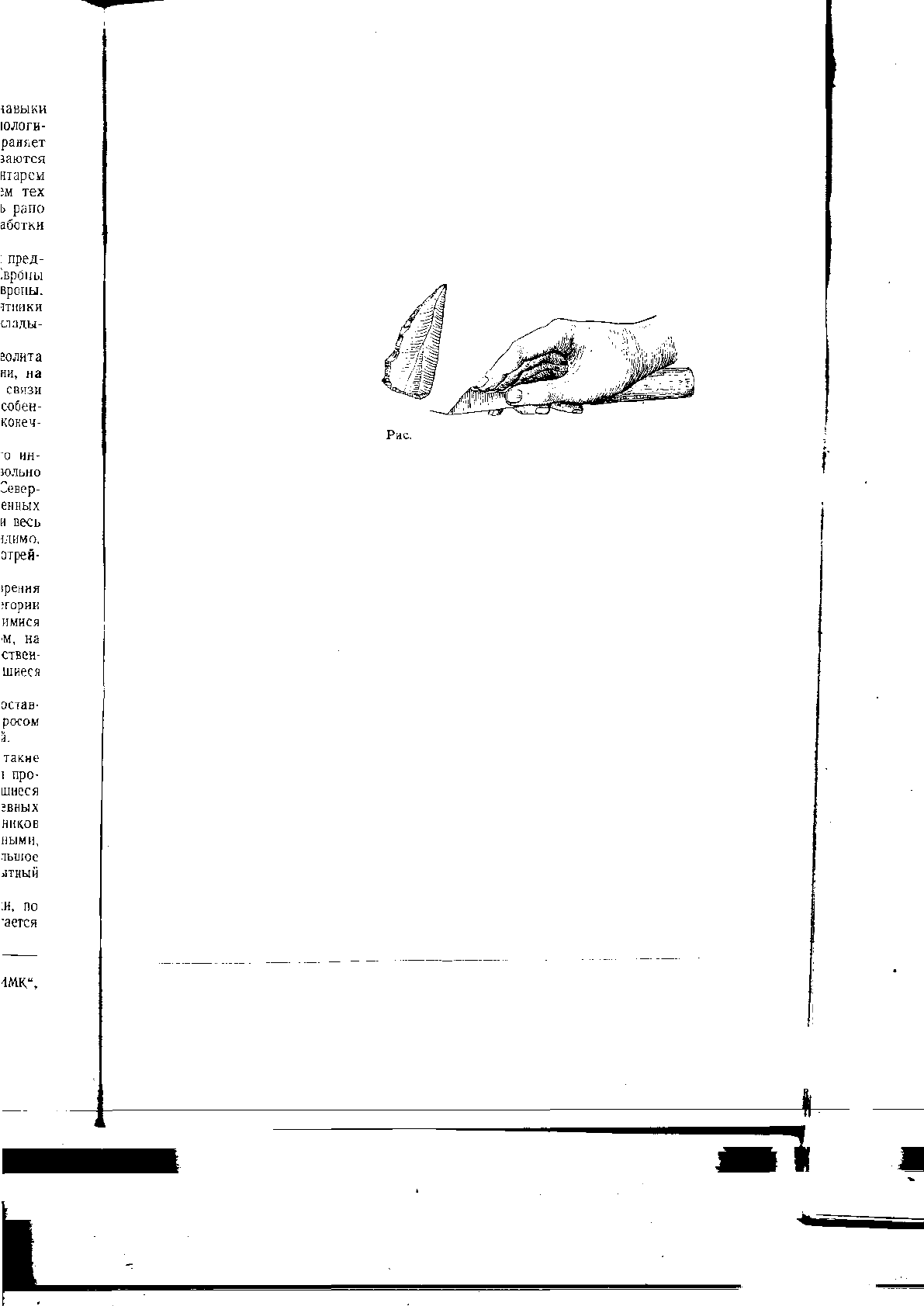

158. Острие с притуплённой спинкой и способ

его употребления.

способленным для всякого

рода тонких работ. Мелкие

острия и пластинки с притуп-

лённым краем встречаются

в инвентаре палеолитических стойбищ Европы до весьма позднего

времени.

Прослеживая историю этого орудия, можно видеть, как из инстру-

мента, по своему назначению близкого мустьерскому остроконечнику,

в более позднее время складываются два вида орудий, очевидно также

связанных, в основном, с трудом мужской части первобытной общины.

Оба эти вида орудий часто очень мало отличаются один от другого,

как это можно наблюдать и в быту отставших в своем развитии охот-

ничьих племен близкого к нам времени, например тех же австралийцев.

Это, во-первых, заостренный кремневый клинок. Будучи насаженным

на короткую рукоять, он, несомненно, являлся универсальным орудием.

Кроме того, он имел важное значение в условиях охотничьего хозяй-

ства, его применяли, чтобы прикончить животное, вспороть его шкуру,

разнять на части тушу и т. п.

1

Во-вторых, та же заостренная кремне-

вая пластинка выполняла не менее важную функцию в качестве нако-

нечника охотничьего копья или дротика.

Уже упомянутые выше острия типа граветт в ряде случаев имеют

настолько крупные размеры и правильную удлиненную форму, что их

приходится рассматривать как орудия, выполнявшие обе эти функ-

ции — клинка и наконечника.

Но орудие того же характера и того же производственного значения

возникало в среде иных первобытных человеческих обществ — притом

очень рано, очевидно уже в позднемустьерское время — в иной форме,

в форме примитивного клинка, прототипа наконечника солютрейских

стоянок. И если своего расцвета солютрейские приемы обработки кремня

достигают на значительной части территории Европы, видимо, лишь

в несколько более позднее время, то можно все же считать вполне

правдоподобным, что сама солютрейская техника вырастает более или

1

С. А. Семенов, Результаты исследования поверхности каменных орудий, „Бюл-

летень Комиссии по изуч. чета периода АН СССР", № 6—7, 1940, стр. 112.

t

,376

ГЛАВА ПЯТАЯ

менее непосредственно из технических приемов и форм орудий эпохи

мустье. В инвентаре солютрейских поселений, в связи с увеличением

размеров пластинки и хорошей отжимной ретушью, то же орудие при-

обретает особенно законченный облик, сохраняя свое значение клинка

ножа-кинжала и наконечника копья или дро-

тика, являвшихся незаменимым оружием

в условиях охотничьего хозяйства позднего

• палеолита.

Другое важное орудие, преимуществен-

но, можно думать, также мужского труда,

составляет резец, появляющийся уже в посе-

лениях начальной поры позднего палеолита

и даже конца мустьерского времени. Это

орудие возникает из потребности в прочном

режущем инструменте, предназначенном для

обработки наиболее твердых материалов,

как кость, камень, дерево и пр. Его можно

сравнить, в смысле функции, с зубцами пи-

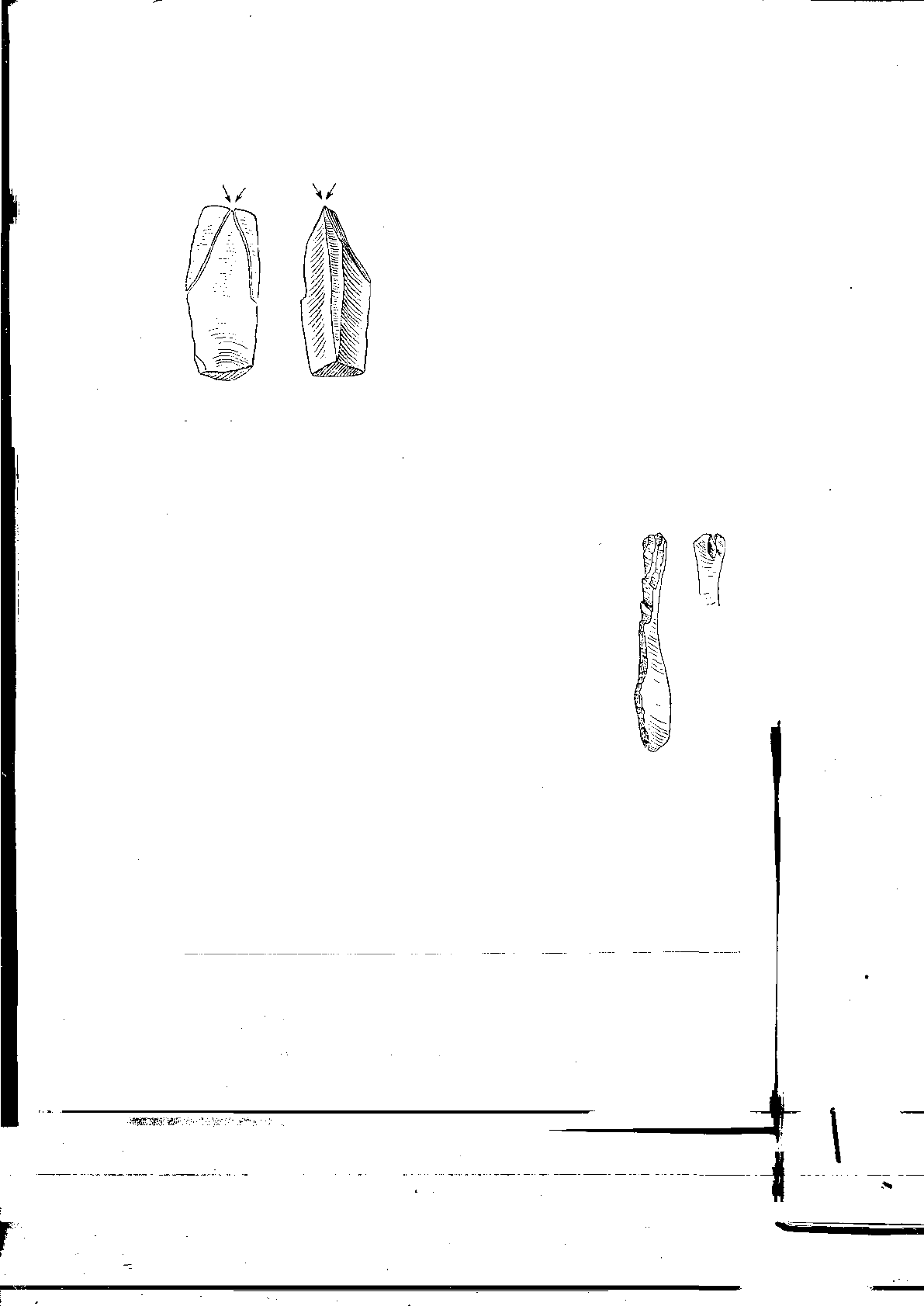

Рис. 159. Прием изготовления _

днозубой пило

й", ЧТО, действитель-

резца срединного типа из крем- •

)lul

_ > > —

невой пластинки. но, ближе всего определяет его назначение

(рис. 159, 160, 182). Роль резца в технике

позднего палеолита определяется уже самим фактом чрезвычайной рас-

пространенности этого орудия во всех европейских памятниках соответ-

ствующего времени.

Одним из наиболее важных орудий труда, судя по количеству на-

ходок его в поселениях позднего палеолита,^ следует

считать и так называемый скребок, который, как и

резец, известен с очень раннего времени. Как пра-

вило, в рассматриваемую нами эпоху он имеет вид

так называемого концевого скребка, то есть пред-

ставляет собой пластинку, конец которой снабжен

дугообразным рабочим лезвием. Можно думать, что

это было орудие, которое должно было удовлетворять

главным образом потребностям домашнего хозяйствен-

ного обихода, то есть являлось орудием женского

труда. Такое ею назначение подтверждают многочис-

ленные этнографические параллели.

Нередко скребок рассматривают исключительно

как орудие, предназначенное для выделки кожи

и вообще для работ, связанных с оскабливанием шкур

животных, а также кости, дерева и т. п. Однако

нетрудно показать неправильность, односторонность

Рис. 160. Скол от

резца. Мезин. Кре-

такой точки зрения. Такое орудие в эпоху позднего

мень(сборы автора)

.

палеолита имело, несомненно, более сложные и много-

образные функции В основном в скребке приходится

видеть не только скоблящее, но и режущее орудие, как и кремневый

резец, но только служившее для разделки менее твердых материалов

(рис. 161).

При внимательном изучении этого рода орудий нетрудно убедиться,

что скребки при внешнем сходстве имеют различным образом оформлен-

ное рабочее лезвие, что указывает и на различное их применение.

1

Это прекрасно показала М. Е. Фосс для неолитических орудий того же типа.

К методике определения каменных орудий, „КС ИИМК", в. XXV, 1949, стр. 14.

Ср. также L. Pfeiffer, Die Werkzeuge des Steinzeit-Menschen, Jena, 1920, стр. 51.